17课 苏联的经济体制改革

- 格式:ppt

- 大小:514.50 KB

- 文档页数:25

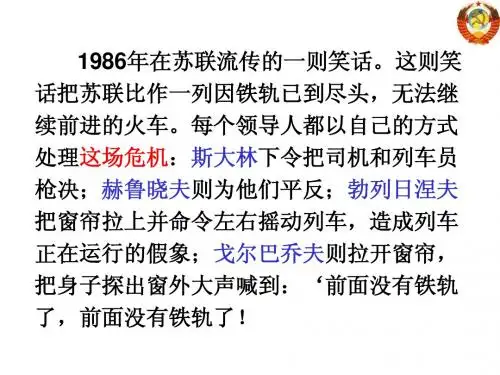

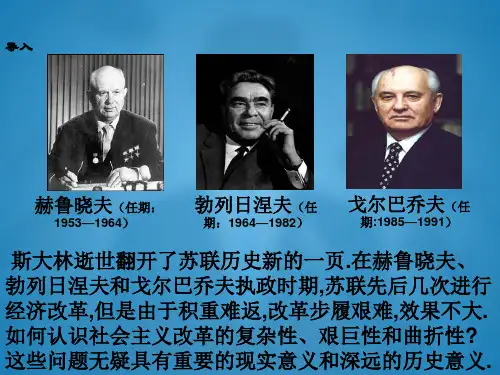

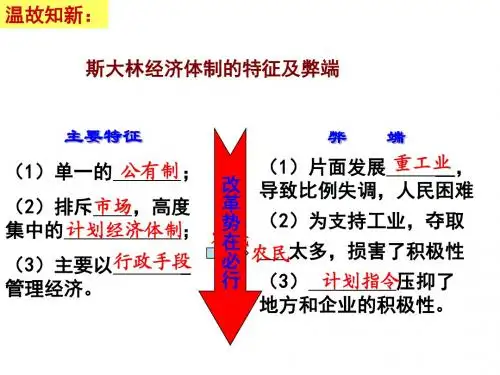

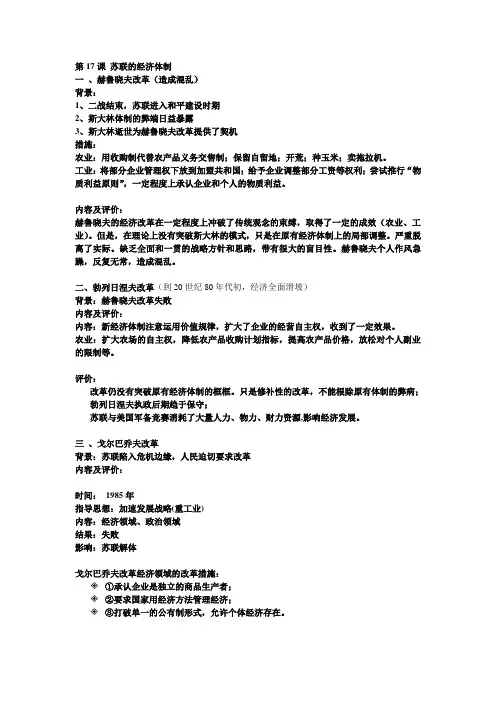

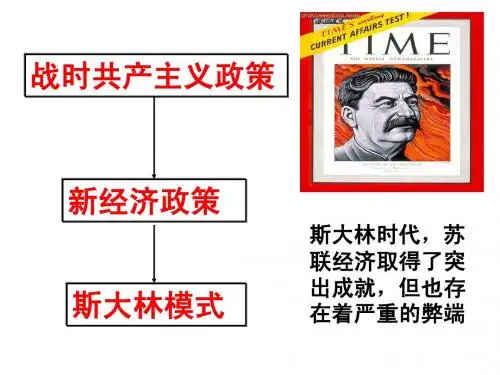

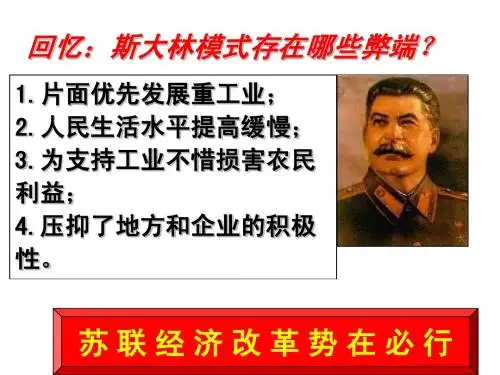

第17课苏联的经济体制一、赫鲁晓夫改革(造成混乱)背景:1、二战结束,苏联进入和平建设时期2、斯大林体制的弊端日益暴露3、斯大林逝世为赫鲁晓夫改革提供了契机措施:农业:用收购制代替农产品义务交售制;保留自留地;开荒;种玉米;卖拖拉机。

工业:将部分企业管理权下放到加盟共和国;给予企业调整部分工资等权利;尝试推行“物质利益原则”,一定程度上承认企业和个人的物质利益。

内容及评价:赫鲁晓夫的经济改革在一定程度上冲破了传统观念的束缚,取得了一定的成效(农业、工业)。

但是,在理论上没有突破斯大林的模式,只是在原有经济体制上的局部调整。

严重脱离了实际。

缺乏全面和一贯的战略方针和思路,带有很大的盲目性。

赫鲁晓夫个人作风急躁,反复无常,造成混乱。

二、勃列日涅夫改革(到20世纪80年代初,经济全面滑坡)背景:赫鲁晓夫改革失败内容及评价:内容:新经济体制注意运用价值规律,扩大了企业的经营自主权,收到了一定效果。

农业:扩大农场的自主权,降低农产品收购计划指标,提高农产品价格,放松对个人副业的限制等。

评价:改革仍没有突破原有经济体制的框框。

只是修补性的改革,不能根除原有体制的弊病;勃列日涅夫执政后期趋于保守;苏联与美国军备竞赛消耗了大量人力、物力、财力资源,影响经济发展。

三、戈尔巴乔夫改革背景:苏联陷入危机边缘,人民迫切要求改革内容及评价:时间:1985年指导思想:加速发展战略(重工业)内容:经济领域、政治领域结果:失败影响:苏联解体戈尔巴乔夫改革经济领域的改革措施:✧①承认企业是独立的商品生产者;✧②要求国家用经济方法管理经济;✧③打破单一的公有制形式,允许个体经济存在。

评价(失败原因)1)“加速发展战略”的重点放在重工业上,使原本已严重畸形的经济结构更加失调;2)经济改革的宏观决策缺乏具体可行的配套措施,改革中阻力重重,效果不佳。

3)国家名义上取消了指令性指标,代之以严格的间接控制,企业自主权无法真正实现;4)戈尔巴乔夫把改革重点转向政治体制改革,国内政局逐渐失控,1991年苏联解体。

第17课苏联的经济改革编审杨秀娥审核【学习目标】概述从赫鲁晓夫到戈尔巴乔夫改革的历程,认识社会主义改革具有复杂性、艰巨性、曲折性。

重点:赫鲁晓夫、勃列日涅夫、戈尔巴乔夫改革的内容;难点:社会主义改革具有复杂性、艰巨性、曲折性。

【自主梳理】:一、赫鲁晓夫改革1.背景①体制弊端:第二次世界大战后,苏联进入时期,的弊端日益暴露。

②农业落后:农业问题尤其严重,制约了的发展和的提高。

2.措施①农业方面:用制代替制,允许庄员拥有一定数量的和饲养一定数量的;开垦荒地,扩大生产;开展大规模种植运动;将等农具卖给。

②工业方面:将部分下放到加盟共和国;给予企业的权力;尝试推行“原则”,通过一定程度承认企业和个人的,调动生产积极性。

3.结果:赫鲁晓夫的改革一定程度上冲破了的束缚,取得了一定成效。

1964年,赫鲁晓夫在中失败,退出政治舞台,改革最终失败。

4.失败原因①保守性:赫鲁晓夫改革在上没有突破,只是在维持原有基础上进行的。

②盲目性:改革缺乏全面和一贯的和,具有很大的。

③急躁性:赫鲁晓夫本人作风急躁,反复无常,造成混乱,阻碍了改革的进行。

二、勃列日涅夫的改革1.目的:纠正时期的错误。

2.措施①工业方面:推行体制,运用,扩大企业的。

②农业领域:扩大农场和农庄的、降低农产品的收购指标、提高价格、放松对个人的限制。

3.结果:改革没有突破的框框,在勃列日涅夫统治后期,改革陷于。

4.评价:仍然没有突破的框框,是一种不彻底的改革,不可能根除积存的弊病。

5.勃列日涅夫改革为什么会失败?①改革仍没有突破原有经济体制的框框。

只是修补性的改革,不能根除原有体制的弊病;②勃列日涅夫执政后期趋于保守;③苏联与美国军备竞赛消耗了大量人力、物力、财力资源,影响经济发展。

三、戈尔巴乔夫的改革1.背景①经济全面滑坡:20世纪年代下半期,苏联与美国的日益加剧,消耗了大量资源,经济发展速度放缓,到80年代初,经济。

②1985年,在苏联社会陷入危机边缘的时刻,出任新一届的苏共中央总书记。

第17课_苏联的经济改革一、赫鲁晓夫改革1.原因:第二次世界大战后,苏联进入和平建设时期,斯大林体制的弊端日益暴露。

农业问题尤为突出。

2.措施(1)农业改革:①用收购制代替农产品义务交售制。

②允许集体农庄庄员拥有自留地和饲养牲畜。

③开垦荒地,扩大谷物生产,开展大规模种植玉米运动。

④将拖拉机等农机卖给集体农庄等。

(2)工业改革:①将部分企业管理权下放到加盟共和国。

②给予企业调整部分工资等权力。

③尝试推行“物质利益原则”,承认企业和个人的物质利益。

3.评价(1)积极:一定程度上冲破了传统观念的束缚,并取得一定成效,但最终失败。

(2)局限:①在理论上没有突破,只是在维持原有经济体制的基础上进行局部改革。

②“20年建成共产主义”的目标严重脱离了苏联的实际。

③改革缺乏全面和一贯的战略方针和思路,带有很大的盲目性。

④赫鲁晓夫个人作风急躁,反复无常,造成混乱,也阻碍改革的进行。

二、勃列日涅夫改革1.措施(1)工业:推行新经济体制,注意运用价值规律,扩大了企业的经营自主权,收到了一定效果。

(2)农业:扩大农场和农庄的自主权、降低农产品收购计划指标、提高农产品价格、放松对个人副业的限制等政策。

2.结果(1)改革没有突破原有经济体制的框架,勃列日涅夫执政后期趋于保守,改革陷于停滞。

(2)20世纪70年代下半期,苏联与美国的军备竞赛日益加剧,经济发展速度放缓。

到20世纪80年代初,经济全面滑坡。

三、戈尔巴乔夫的经济改革1.背景:1985年,在苏联社会陷入危机边缘的时刻,戈尔巴乔夫出任新一届的苏共中央总书记。

2.过程(1)改革经济体制,用经济方法代替行政命令管理经济;打破单一的公有制形式,允许个体经济存在。

(2)提出“加速发展战略”,并把重点放在重工业上,改革效果不佳。

3.结果:改革陷入困境,经济继续滑坡,于是戈尔巴乔夫把改革的重点转向政治体制改革,国内局势逐渐失控,1991年苏联解体。

[轻巧识记]苏联社会主义改革[易错提醒]1.新经济体制不同于新经济政策。