按劳分配为主体多种分配方式并存

- 格式:ppt

- 大小:990.50 KB

- 文档页数:16

按劳分配为主体,多种分配方式并存教学设计按劳分配为主体,多种分配方式并存教学设计作为一名优秀的教育工作者,总归要编写教学设计,借助教学设计可使学生在单位时间内能够学到更多的知识。

一份好的教学设计是什么样子的呢?下面是小编精心整理的按劳分配为主体,多种分配方式并存教学设计,欢迎阅读与收藏。

本课地位和作用:地位承上启下:生产决定分配,第二单元阐述的是在社会主义基本经济制度下“谁来生产”,第三单元重在解决“为谁生产”的问题,即收入与分配的问题;为下一节“兼顾效率与公平”原则做准备。

作用:本课属于分配中个人收入分配内容(还包括国家收入分配),是认识、参与经济生活的重要方面;针对学生想国家少、想自己多,希望收入分配向个人倾斜等模糊认识,对学生进行国情教育,让学生正确处理国家、集体、个人三者的利益关系。

教学目标:知识目标:识记按劳分配的基本含义、按生产要素的含义;理解现阶段实行按劳分配的客观必然性和意义、确立按生产要素分配的意义;联系经济生活中的实际,初步认识我国目前存在的多种分配方式,并确认按生产要素分配的必要性和必然性。

能力目标:培养学生自主、合作探究意识、创新意识、分析综合能力。

情感、态度、价值观目标:收入分配制度有利于充分调动各方面的积极性和创造性,有利于促进社会财富的增加和社会生产的发展。

教学重、难点:按劳分配为主体,多种分配方式并存分配制度是生产关系的重要方面,基本经济制度决定一个社会的分配制度,按劳分配体现了我国社会主义的基本经济制度,体现了分配制度的社会主义性质。

多种分配方式并存的收入分配制度是我国分配制度中的重要内容,只有把握了这个问题,才能准确理解我国社会主义初级阶段的分配制度。

教学方法:案例教学法,用一个案例贯穿整个教学过程;小组合作、探究、讨论,发挥学生的主体作用。

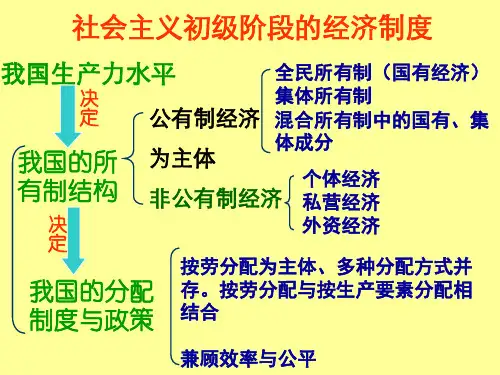

教学设备:多媒体教学课时:一课时教学过程:[新课导入]:(由教师直接导入)生产(决定)——分配——交换——消费生产资料所有制决定分配制度:实行公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,相应地就必然实行以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。

1. 让学生理解按劳分配的含义和意义,知道按劳分配是我国社会主义分配制度的主体。

2. 让学生了解我国现行的分配制度,知道除了按劳分配外,还有其他多种分配方式。

3. 让学生理解各种分配方式的特点和作用,认识到多种分配方式并存的必要性。

4. 培养学生运用所学知识分析问题和解决问题的能力。

二、教学重点与难点1. 教学重点:按劳分配的含义、意义及其在我国分配制度中的地位;我国现行的分配制度及多种分配方式的特点和作用。

2. 教学难点:按劳分配与其他分配方式的关系,多种分配方式并存的必要性。

三、教学方法1. 采用情境教学法,通过设置相关情境,引导学生理解按劳分配的内涵和意义。

2. 采用案例分析法,让学生分析实际案例,了解我国现行的分配制度及多种分配方式的特点和作用。

3. 采用小组讨论法,让学生分组讨论,探讨按劳分配与其他分配方式的关系,多种分配方式并存的必要性。

4. 采用提问法,引导学生主动思考问题,培养学生的解决问题的能力。

1. 导入新课:通过设置情境,引导学生思考我国的分配制度。

2. 讲解按劳分配:讲解按劳分配的含义、意义及其在我国分配制度中的地位。

3. 讲解我国现行的分配制度:讲解我国现行的分配制度及多种分配方式的特点和作用。

4. 案例分析:分析实际案例,让学生深入了解各种分配方式的具体应用。

5. 小组讨论:让学生分组讨论,探讨按劳分配与其他分配方式的关系,多种分配方式并存的必要性。

6. 总结提升:总结本节课的主要内容,强调多种分配方式并存的必要性。

7. 课堂练习:布置相关练习题,巩固所学知识。

五、课后作业1. 深入了解我国现行的分配制度,了解各种分配方式的具体应用。

2. 思考并回答:为什么我国要实行多种分配方式并存的制度?3. 结合生活实际,举例说明按劳分配和其他分配方式在现实生活中的应用。

六、教学评估1. 课堂问答:通过提问法了解学生对按劳分配的理解程度,以及他们对于我国分配制度的认知。

2. 案例分析报告:评估学生对案例分析的深度,理解他们能否将理论知识应用到具体情境中。

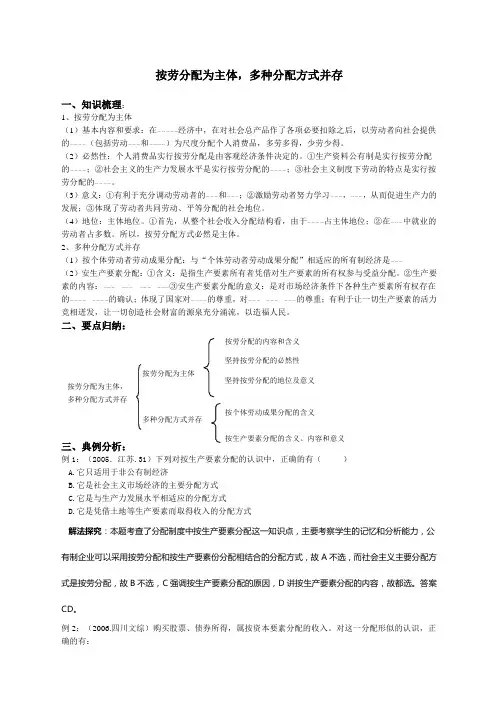

按劳分配为主体,多种分配方式并存一、知识梳理:1、按劳分配为主体(1)基本内容和要求:在―――――经济中,在对社会总产品作了各项必要扣除之后,以劳动者向社会提供的――――(包括劳动―――和――――)为尺度分配个人消费品,多劳多得,少劳少得。

(2)必然性:个人消费品实行按劳分配是由客观经济条件决定的。

①生产资料公有制是实行按劳分配的――――;②社会主义的生产力发展水平是实行按劳分配的――――;③社会主义制度下劳动的特点是实行按劳分配的――――。

(3)意义:①有利于充分调动劳动者的―――和―――;②激励劳动者努力学习―――,―――,从而促进生产力的发展;③体现了劳动者共同劳动、平等分配的社会地位。

(4)地位:主体地位。

①首先,从整个社会收入分配结构看,由于――――占主体地位;②在―――中就业的劳动者占多数。

所以,按劳分配方式必然是主体。

2、多种分配方式并存(1)按个体劳动者劳动成果分配:与“个体劳动者劳动成果分配”相适应的所有制经济是―――(2)安生产要素分配:①含义:是指生产要素所有者凭借对生产要素的所有权参与受益分配。

②生产要素的内容:――――――――――――③安生产要素分配的意义:是对市场经济条件下各种生产要素所有权存在的――――――――的确认;体现了国家对――――的尊重,对―――――――――的尊重;有利于让一切生产要素的活力竞相迸发,让一切创造社会财富的源泉充分涌流,以造福人民。

例1:(2005.江苏.31)下列对按生产要素分配的认识中,正确的有()A.它只适用于非公有制经济B.它是社会主义市场经济的主要分配方式C.它是与生产力发展水平相适应的分配方式D.它是凭借土地等生产要素而取得收入的分配方式解法探究:本题考查了分配制度中按生产要素分配这一知识点,主要考察学生的记忆和分析能力,公有制企业可以采用按劳分配和按生产要素份分配相结合的分配方式,故A不选,而社会主义主要分配方式是按劳分配,故B不选,C强调按生产要素分配的原因,D讲按生产要素分配的内容,故都选。

我国的基本分配制度内容与要求社会主义的分配制度,是以按劳分配为主体,其他分配方式为补充的制度。

党的十五大对我国的基本分配制度作出了如下规定:一、基本原则(一)按劳分配为主体,多种分配方式并存的制度。

(二)效率优先,兼顾公平的原则。

(三)鼓励一部分人、一部地区先富起来,先富带后富,最终实现共同富裕的原则。

二、各种分配方式的具体内容(一)按劳分配为主体,多种分配方式并存的制度,就是以工资、奖金、津贴、福利、工资补贴等为主要内容的分配制度。

它既是分配的主体,又是分配的手段。

(二)效率优先,兼顾公平的原则,就是在社会主义市场经济条件下,国家要对收入进行宏观调控,坚持效率优先,兼顾公平。

鼓励一部分地区和一部分人通过诚实劳动、合法经营先富起来,带动和帮助后富。

(三)鼓励一部分人、一部分地区先富起来,先富带后富,最终实现共同富裕的原则,就是在我国社会主义初级阶段,允许和鼓励一部分人、一部分地区通过诚实劳动、合法经营先富起来,通过先富者带动和帮助后富,逐步达到共同富裕。

(四)按生产要素参与分配的制度。

按生产要素分配是指在生产要素所有权存在的前提下,根据生产要素在国民收入中的贡献大小进行分配。

主要有按劳分配与按生产要素分配相结合。

(五)合理拉开收入差距的制度,即国家根据经济发展水平的差异,在初次分配中合理确定各类人员的工资水平,并根据生产要素参与分配的原则,在再次分配中实行差别税收和社会保障制度,调节过高收入,取缔非法收入。

三、实行基本分配制度的意义(一)实行按劳分配为主体的原则,能够有效调动劳动者的积极性。

(二)实行按劳分配与按生产要素分配相结合的原则,可以激励劳动者提高劳动生产率,创造更多的社会财富。

(三)实行按劳分配与多种分配方式并存的原则,能够增强人们的市场竞争意识,提高劳动者的综合素质。

四、改革我国分配制度的基本思路改革分配制度,要遵循以下基本思路:第一,按劳分配为主体,多种分配方式并存;第二,坚持效率优先,兼顾公平的原则;第三,正确处理国家、企业、个人三者利益关系;第四,把按劳分配与按生产要素分配结合起来。

我们要坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存,构建初次分配、再分配、第三次分配

着力促进全体人民共同富裕,要不断完善分配制度。

一是要坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存,构建初次分配、再分配、第三次分配协调配套的制度体系。

努力提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重。

坚持多劳多得,鼓励勤劳致富,促进机会公平,增加低收入者收入,扩大中等收入群体。

二是要完善按要素分配政策制度,探索多种渠道增加中低收入群众要素收入,多渠道增加城乡居民财产性收入。

三是要完善个人所得税制度,规范收入分配秩序,规范财富积累机制,保护合法收入,调节过高收入,取缔非法收入。

此外,还需引导、支持有意愿有能力的企业、社会组织和个人积极参与公益慈善事业。