四大名石之太湖石

- 格式:doc

- 大小:19.17 KB

- 文档页数:13

太湖石为何价值不菲它是天地之造化、山水之精华,造型奇特,姿态万千,堪称古代之国石、今日之瑰宝;它曾备受推崇,不知有多少达官显贵、文人墨客为之痴迷疯狂……它就是我国园林景观中的一朵奇葩、被誉为“四大名石”之首的太湖石。

明清时期的紫禁城金碧辉煌,对普通百姓来说是绝对的禁地,它同时也禁锢了生活在里面的皇室成员。

为了能够体验外面世界的山水之乐,明代永乐皇帝下令,在紫禁城中轴线北端、靠近神武门的地方修建了一座宫后苑(清雍正朝起,改名为御花园)。

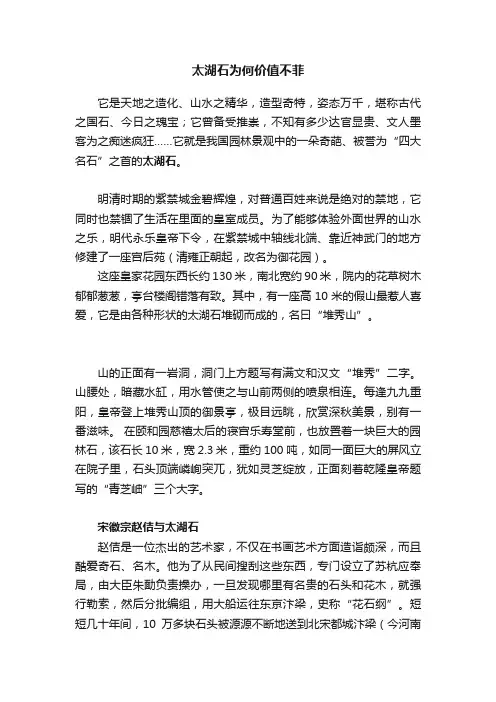

这座皇家花园东西长约130米,南北宽约90米,院内的花草树木郁郁葱葱,亭台楼阁错落有致。

其中,有一座高10米的假山最惹人喜爱,它是由各种形状的太湖石堆砌而成的,名曰“堆秀山”。

山的正面有一岩洞,洞门上方题写有满文和汉文“堆秀”二字。

山腰处,暗藏水缸,用水管使之与山前两侧的喷泉相连。

每逢九九重阳,皇帝登上堆秀山顶的御景亭,极目远眺,欣赏深秋美景,别有一番滋味。

在颐和园慈禧太后的寝宫乐寿堂前,也放置着一块巨大的园林石,该石长10米,宽2.3米,重约100吨,如同一面巨大的屏风立在院子里,石头顶端嶙峋突兀,犹如灵芝绽放,正面刻着乾隆皇帝题写的“青芝岫”三个大字。

宋徽宗赵佶与太湖石赵佶是一位杰出的艺术家,不仅在书画艺术方面造诣颇深,而且酷爱奇石、名木。

他为了从民间搜刮这些东西,专门设立了苏杭应奉局,由大臣朱勔负责操办,一旦发现哪里有名贵的石头和花木,就强行勒索,然后分批编组,用大船运往东京汴梁,史称“花石纲”。

短短几十年间,10万多块石头被源源不断地送到北宋都城汴梁(今河南开封),其中主要是太湖石。

宋徽宗用这些太湖石建造了一座名叫艮岳的皇家园林。

艮岳的主峰高150多米,山上栽种从各地搜罗来的奇花异草,还养着梅花鹿、仙鹤等珍禽异兽。

谁曾想,汴梁城被金人攻陷后,城内的金银财宝被洗劫一空,就连整座艮岳也被拆掉,除一部分太湖石被宋高宗南迁时运走,大部分都被金人运往中都(北京),点缀在一座岛上,即如今的北海公园琼华岛。

中国四大奇石是什么引言:中国拥有悠久的历史和丰富的文化遗产。

其中一项引人注目的特点是中国四大奇石。

这四种奇石以其独特的形态、色彩和纹理而闻名于世。

本文将介绍四大奇石的起源、特点及其在中国文化中的价值。

一、黄山之石黄山位于中国安徽省,是中国最著名的山脉之一,因为其峰峦奇特、云海飞瀑而被誉为“中国山水画的起点”。

黄山出产的石材被称为黄山之石,以其独特的纹理、色彩和质地闻名于世。

黄山之石常常被用于制作书法和绘画的印章,并被广泛用于园林景观设计。

其纹理如云海般飘渺,给人一种富有诗意和浪漫主义的感觉。

二、庐山之石庐山位于中国江西省,也是中国最著名的山脉之一。

庐山石材因其质地坚硬而出名。

庐山之石常被用于雕刻艺术品,如石题字、石雕和风水摆件等。

庐山之石通常是黑色或灰色的,具有细腻且均匀的纹理,给人一种庄重和深沉的感觉。

庐山石的雕刻技艺在中国历史上有悠久的传统,许多古代文人墨客都钟爱庐山之石的艺术价值。

三、太湖之石太湖位于中国江苏省,因其湖泊宽广而被称为“中国的五大淡水湖之首”。

太湖之石被誉为中国四大奇石之一,因其制作的文房四宝而闻名。

太湖之石具有灵动的形态和富有变化的纹理,被广泛用于制作印章、笔筒、文具盒等。

太湖之石在文化艺术圈具有重要的地位,被广泛收藏和传承。

四、康熙石康熙石是中国四大奇石之一,其命名来自于清朝的著名皇帝康熙。

康熙石以其丰富的色彩和细腻的纹理而闻名。

康熙石的分布广泛,包括甘肃、陕西和四川等地。

康熙石被广泛用于制作艺术品和装饰品,如花鸟画、屏风和石刻等。

康熙石因其稀有性和艺术价值,是许多收藏家和艺术爱好者追求的对象。

结论:中国四大奇石以其独特的形态、色彩和纹理成为了中国文化艺术的重要组成部分。

黄山之石的诗意、庐山之石的庄重、太湖之石的灵动以及康熙石的丰富多彩,各有其独特的魅力。

这些石材不仅是中国文化遗产的象征,也是艺术家和收藏家心仪的对象。

通过研究和传承这些奇石的价值,我们能够更好地理解中国丰富多样的文化和艺术传统。

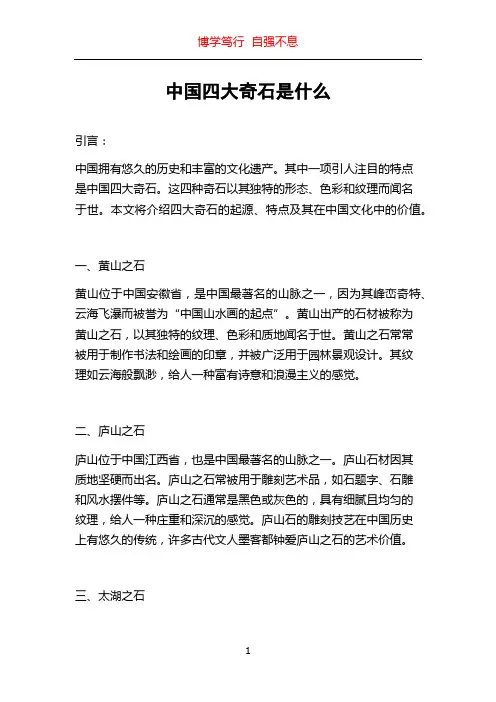

你对太湖石了解多少,知道这四个特点吗?说到太湖石,我想没有几个石友说不知道的吧!太湖石是我国传统的观赏石,历史悠久,在唐宋时期就尤为著名,唐朝诗人白居易在其《太湖石记》中,就有对太湖石的详细的描述,形象的表达了唐朝期间文人墨客对太湖石的一个喜爱之情。

到了宋朝时期,太湖石发展再一次走向高峰,最出名的便是宋徽宗运送花石纲建造“艮岳寿山”,在建造艮岳寿山中太湖石的运用占比最多,这一次大规模的使用太湖石,而且还是宋朝皇帝的推动下,算是一次扬名立万。

除了宋徽宗的艮岳寿山,宋朝时期杜绾在其著作《云林石谱》中也详细记载了太湖石并分析了其产地特点,由此可见太湖石在中国历史文化长河中的一个地位。

太湖石不仅仅有着一定的历史文化底蕴,而且还是中国传统的四大名石之一,即太湖石、灵璧石、昆石、英石,太湖石虽然不是所谓的天下第一石(补充说明:天下第一石是灵璧石)但太湖石在园林建设上的使用程上是其它石种所不能比的。

那么太湖石具有怎样的魅力,为何能吸引历代皇帝和文人墨客的喜爱呢?宋朝大书法家米芾对太湖石做了一个系统的评鉴,将太湖石的特点分为“瘦、漏、透、皱”,我想也许就是因为这些特点的突出表现,才使其如此吸引皇帝和大量的文人墨客喜爱吧!那么太湖石的瘦、漏、透、皱,又有着怎样的特点呢?一、瘦嶙峋瘦削太湖石,太湖石第一个特点便是“尖”,观苏州园林不难发现大部分太湖石都以“痩”为主,很少有圆润饱满的,可见这对于园林建设而言多么重要。

不仅仅是美女要浪才好看,石头也是,只有瘦险才能更加突显大自然的独特魅力。

在中国历史文化长河中“痩”一字尤为重要,如李清照一句“莫道不销魂,人比黄花瘦”,一个瘦字直接表现出了一位柔弱女子的悲苦,虽然有些夸张,但见此“瘦”字,又怎能不让人心生怜悯之情,除了“莫道不销魂,人比黄花瘦”马致远的“古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯”,中的“痩”更能把作者的情怀表现的淋漓尽致,虽然饱经风霜但是却显得刚劲有力,逆风而行,这种气节值得学习。

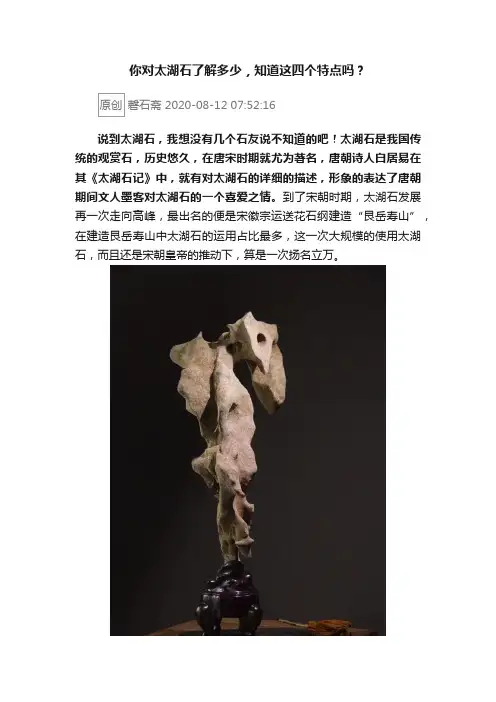

游古典园林,就看那些“太湖石”太湖石,是我国古典园林里造园时经常用到的观赏石之一。

无论是以苏州园林为代表的江南园林,还是以北京颐和园为代表的皇家园林,太湖石都是极为重要的造园手法之一,在提升园林的整体美化效果上起到“画龙点睛”的作用。

太湖石的堆叠和装饰,使得古典园林变得更加精致,灵秀,富有活力,为以前的文人墨客,士大夫等收藏和鉴赏。

留园瑞云峰1,何为太湖石?太湖石,属于石灰岩类,产于苏州太湖而得名,是我国的四大观赏石之一。

“瘦,皱,漏,透”是其特点,也是评价一块太湖石好坏的标准。

其造型美观,玲珑剔透,广泛应用于古典园林的造景和太湖石盆景中。

2,太湖石的兴起太湖石作为观赏石,最早记录于唐代诗人白居易的《太湖石记》,文中记载“石有族,聚太湖之甲,罗浮天竺之徒次焉”,这说明,早在唐代,太湖石就被当时的官僚士大夫阶级所收藏和鉴赏。

园林造景的兴盛始于北宋。

宋徽宗是一个才华横溢,艺术造诣非常高的帝王,他不仅书画了得,还酷爱玩石赏石,在兴建园林上也有自己独特的想法。

1117年,在汴京(今开封)开始兴建的艮岳便是宋徽宗亲自设计的。

当时从太湖地区搜罗了大量精美的太湖石,动用了上千艘船只专门从江南运送山石花木到汴京,由于运送主要靠船,每十艘船编为一纲,所以称之为“花石纲”。

然而靖康之耻,黄粱一梦的艮岳并没有最后完成,但是北宋的亭台楼阁的造园艺术和假山石的堆叠和置石手法对今后的园林发展起到了奠基性的作用。

3,太湖石北上天下奇石,世人皆喜,金人也向往北宋的生活,于是完颜亮在扩建燕京时,艮岳的太湖石就成了修建琼华岛(今北京北海公园)的良材。

他下令将汴京中的艮岳石和数万工匠运到中都,周密《癸辛杂识·前集·艮岳》描述了金兵运送艮岳石的方法:“艮岳之取石也……其法乃先以胶泥实填众窍,其外复以麻筋杂泥固济之令圆混,日晒极坚实,始用大木为车,致于舟中。

直俟抵京,然后浸之水中,旋去泥土,则省人力而无他虑。

此法奇甚,前所未闻也。

中国四大奇石分别是哪四种石头中国的四大奇石是文化遗产的代表之一,这些奇石凭借着其独特的形态、颜色和材质成为了众多建筑学研究人员的研究对象。

四种石头都具有丰富的历史文化背景和深刻的文化内涵,值得建筑学专家们深入研究。

第一种奇石是黄山石,位于安徽省黄山市南面的汤口村。

黄山石的形态独特,绝壁陡峭,峰峦叠嶂。

颜色有灰、黑、白、棕四种,材质坚硬。

它不仅被广泛应用于土木工程中,还是名贵的艺术石材和建筑材料,例如禅宗寺庙、园林和名人书画作品等。

黄山石常常被用来作为宫殿和高档别墅、大楼的装饰石材,它有着无与伦比的可塑性和美丽的外观。

第二种奇石是庐山石,位于江西省鹰潭市贵溪市南面的庐山风景区。

庐山石是由别称“清龙石”的渐变色石,它的颜色从黑色渐变到白色,起伏多姿。

庐山石的材质细腻坚硬,含有丰富的元素。

它是古代建筑中的名贵石材之一,用于雕刻、装饰和建筑,例如庙宇、殿堂、花园等。

庐山石古老的地质成分和深刻的文化内涵高度被人们重视和研究。

第三种奇石是太湖石,位于江苏省苏州市太湖一带。

太湖石因其灵性的形态和色彩而著名,其形态多变,颜色多样。

其材质细腻,富含各种精华元素,质地坚硬,是一种极为珍贵的建筑石材。

太湖石用于园林或是苏州市中高档别墅,它的内涵丰富多彩,深刻鲜明的地表现了中国文化的精神内涵,是中国建筑文化中不可或缺的一部分。

第四种奇石是狮子林石,位于苏州市狮子林旁。

狮子林石因其精美、细腻、多彩、奇形怪状的形态而独具特色,具有很高的欣赏价值和艺术价值。

其颜色以灰色为主,而材质非常细腻,包含着大量的天然矿物质,是一种非常优质的建筑石材。

狮子林石在古代苏州市被广泛地用于园林的建设和装饰,它是中国古代园林文化的代表之一,表现了中国园林文化独一无二的艺术风格。

总的来说,这四种奇石都具有丰富的历史文化背景和深刻的文化内涵,研究它们既是为了欣赏和赏析,也是为了让我们更好地了解中国建筑文化的历史和传统。

这些奇石的独特性质和美丽外观也为我们的建筑工程中提供了一个很好的选择。

太湖石是什么?具有哪些种类?太湖石,是指采自中国江苏省太湖流域及其附近,石质特殊而成的奇石。

太湖石亦称阳山石、不容石、泥凉石等。

太湖石价值千差万别,技艺高超的杂技演员申倩曾表示:“一个好的太湖石,值得一半人的命。

”那么,太湖石的种类有哪些呢?景泰蓝太湖石景泰蓝太湖石,又称蓝达摩、蓝比目鱼等,其最大特点在于色泽纯净且明亮。

这种太湖石通常呈囊状,也有的未分囊。

景泰蓝太湖石主要分产于太湖流域松陵山、柘林山、埭头山等地。

景泰蓝太湖石的制作方法较为复杂,需要在石头上先涂上一层极薄的鱼翅清胶,然后进行彩绘。

铜绿太湖石铜绿太湖石,又称青色太湖石、青绿太湖石等。

铜绿太湖石的特点在于其石质通常呈纹理状,颜色以青色、绿色为主。

铜绿太湖石主要产于太湖流域的天目山、雉口岛、大陈山等地区。

铜绿太湖石的制作方法主要是磨光或切割,其颜色和纹理呈现出来是石头本身的自然特性。

白云太湖石白云太湖石,又称白石太湖石、白头神仙等。

白云太湖石的特点在于其石质有如白云般柔和细腻,质地与花岗石接近。

白云太湖石以产于太湖流域的黄桥山、天目山、大云山等地区为主。

白云太湖石的制作方法与铜绿太湖石类似,主要是磨光或切割为主。

九峰石九峰石,通常采自太湖流域近湖一侧,以形态诡异为主。

九峰石的特点在于其形状多变,有如天然雕塑,每一块都不同,观赏性极强。

九峰石主要产于太湖流域梅林、半山、仪表山等地区。

九峰石的制作难度较高,一般需要消耗相当的制作时间。

天印石天印石,又称神龟太湖石、羊脂石等。

天印石的特点在于其石质细腻洁净,表面有浅浅的纹路,颜色以青色、灰色为主,有如天上印满的龟背。

天印石主要产于太湖流域梅林、秦山、雉口岛等地区。

天印石的制作方法类似于景泰蓝太湖石,需要进行彩绘。

综上所述,太湖石的种类还有很多。

其中,不同种类的太湖石,其特点和制作方式各有不同,但无论何种太湖石,都有着珍贵的收藏价值和欣赏价值。

太湖石古老的太湖不但美丽,而且孕育了无数的宝贝。

其中有一件宝物不得不提。

它历尽沧桑、古朴典雅、堪称中华民族文化百花园中的一朵奇葩——太湖石!太湖石是我国古代四大名石之首,可谓古代之国石,今代之瑰宝。

历尽沧桑,自然天成,是大自然的精灵,是大自然的奇观,是大自然赋予全人类的宝藏。

渊源和流传古老的中华赏石文化源于山水文化。

而以奇石、花木、碧水为主体的园林文化则催生了赏石文化的繁荣。

特点质坚表润,嵌空穿眼,纹理纵横,练联起隐,叩击有响,外形多峰峦岩壑之致。

“乃太湖石骨,浪击波涤,年久孔穴自生”。

太湖石属于石灰岩。

多为灰色,少见白色、黑色。

相对而言,石灰岩容易受到外来力量的风化侵蚀,比如长期经受波浪的冲击以及含有二氧化碳的水的溶蚀,软松的石质容易风化,比较坚硬的地方保存下来,这样在漫长岁月里,太湖石逐步在大自然条件下精雕细琢,形成了曲折圆润的形太湖石态。

因其嵌空作靥、弹窝相套、形态俊美,故又称文石和花石。

中国碳酸盐岩分布区很广,在适宜的构造、岩石和水文地质条件下,均可寻找和开发得用类似江苏的太湖石。

太湖石为典型的传统供石,以造型取胜,“瘦、皱、漏、透”是其主要审美特征,多玲珑剔透、重峦叠嶂之姿,宜作园林石瘦指石峰整体形象苗条多姿,风骨磊磊。

皱指石身起伏不平,能看出节奏的明暗变化。

漏指石身里边有孔穴上下相通,脉络连贯。

透指玲珑多孔穴,前后能透过光线,这四字主要从形象特征来鉴别。

清,丑,顽,拙则侧重于对峰石整体气势的品评。

清者具有阴柔的秀丽之美丑者富有奇特的华丽感顽者指有坚实浑厚的阳刚之美拙者富有质朴,痴阔之感。

应用太湖石主要有两种类型,一类是室内供石,尺寸较小,可布置于厅堂之中、几案之上,供收藏赏玩之用。

而另一类就是徐先生想要的景观假山石,体形高大,叠山立景于门轩之前,点缀亭台楼阁、奇花异木之间,为园林或院子增添情趣。

中国园林里。

常见一座座奇形异状的石头,小则有1米多,高的达5-6米。

有的立在道旁,有的圈于池中,有些石头上还长有奇花异卉,自成佳景。

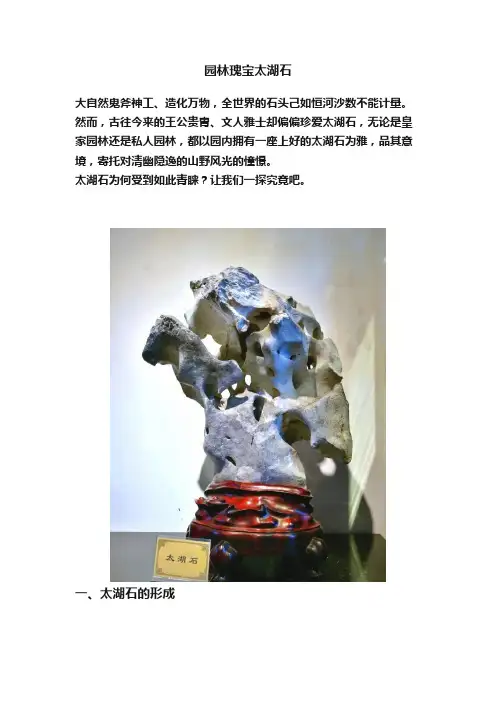

园林瑰宝太湖石大自然鬼斧神工、造化万物,全世界的石头己如恒河沙数不能计量。

然而,古往今来的王公贵胄、文人雅士却偏偏珍爱太湖石,无论是皇家园林还是私人园林,都以园内拥有一座上好的太湖石为雅,品其意境,寄托对清幽隐逸的山野风光的憧憬。

太湖石为何受到如此青睐?让我们一探究竟吧。

一、太湖石的形成太湖古称震泽,是古代滨海湖的遗迹,位于江浙两省的交界处。

约在百万年前,太湖还是个海湾,后逐与大海隔绝,变成了内陆湖泊。

受泥沙淤积和围湖造田等因素的影响,其面积日趋缩减,水位渐渐降低,湖底的石灰岩长期受波浪的冲击以及含有二氧化碳水的溶蚀,逐步形成太湖石慢慢潜出,在唐代已有开采,后世继之。

太湖石又名假山石,与安徽灵璧的灵璧石、江苏昆山的昆石和广东英德的英石并称为“中国古代四大名石”,是园林艺术不可多得的一份瑰宝。

二、太湖石的赏玩历史谁怜孤峭质,移在太湖心。

出得风波外,任他池馆深。

不同花逞艳,多愧竹垂阴。

一片至坚操,那忧岁月侵。

——【唐】王贞白《太湖石》据《清异录》载:五代后晋时代开始有人玩赏太湖石。

自唐代开始,太湖石特别盛行。

唐相牛僧孺酷爱收藏太湖石,诗人白居易称他“游息之时,与石为伍”,甚至到了“待之如宾友,亲之如贤哲,重之如宝石,爱之如儿孙”的地步。

白居易也是赏石名家,曾撰写过著名诗文《太湖石记》,赞道“石有族聚,太湖为甲。

”到了宋代,不爱江山爱艺术的宋徽宗在苏州设置了一个叫应奉局的机构,并成立了“花石纲”(运送奇花异石以满足皇帝喜好的特殊运输交通名称,10艘船称一“纲”),专差人在东南江浙一带搜罗奇花异木、嶙峋美石,然后千里迢迢运往京城,建造艮岳。

艮(gèn)岳是宋徽宗在开封城北建造的一座浩大的皇家园林。

在八卦当中“艮”代表山岳,隐含男子的意思。

山为阳,水为阴,为了多子多嗣,宋徽宗拟以艮岳调理风水。

当然,园林里的山只是象征山岳的石头,但这石头绝不是普通的石头,它要具有“瘦、漏、皱、透”的特点。

因此,最好的园林用石莫过于来自江南的太湖石。

太湖石的资料太湖石,又称黄山石、黄石,是中国传统文化中著名的奇石之一,也被誉为奇石之王。

它以其独特的形态、色彩和纹理而闻名于世,并且在园林建设、艺术创作以及风水布局等方面发挥着重要作用。

下面将详细介绍太湖石的起源、特点、分类、鉴赏价值以及相关的文化传统等内容。

起源太湖石主要产于中国江苏省苏州市太湖湖岸以及江苏、浙江、安徽等地区。

太湖石形成于数亿年前的地壳运动和地质变迁过程中,经过长时间的水、风、冰等自然因素的作用,形成了独具特色的奇石。

太湖石的形成过程极为复杂,一般是由沉积岩经过长时间的闭合和腐蚀、溶解后形成的。

特点太湖石的最大特点在于其形态各异、姿态万千。

它们的外形可以是山石、水石、洞穴或者是仿古建筑等各种形态,而每一块太湖石都具有独特而细腻的纹理、色彩和质地。

太湖石的纹理多样,既有细腻的纹理如鱼鳞纹、斑点纹,也有粗犷的纹理如破缺纹、沟壑纹等。

色彩方面,太湖石主要以灰色、黄褐色、黑色为主,但也有少量的粉红色、绿色和紫色太湖石。

质地方面,太湖石以坚硬耐磨、质地细腻、耐久性强为特点。

分类太湖石可以根据不同的特点进行分类。

根据形状分类,可以分为“峰”、“峦”、“洞”、“岛”等;根据纹理分类,可以分为“鱼骨纹”、“虎皮纹”、“龟裂纹”等;根据用途分类,可以分为文房石、山水石、盆景石等。

太湖石在不同的分类下都呈现出不同的美感和价值,因此在鉴赏与收藏时需要根据具体的要求和偏好进行选择。

鉴赏价值太湖石作为中国传统文化中的珍贵艺术品,具有极高的鉴赏价值。

首先,太湖石以其独特的形态和纹理成为一种独一无二的艺术品,它们展现了大自然的神奇和生命的力量。

其次,太湖石被广泛应用于园林建筑和景观设计中,如苏州的园林和北京的颐和园等,它们为园林增添了别样的韵味。

此外,太湖石也被用于盆景艺术,栩栩如生的盆景奇石为观赏者带来了视觉上的享受和心灵上的宁静。

文化传统太湖石在中国传统文化中有着悠久的历史传统和丰富的文化内涵。

在中国的古代艺术中,太湖石被广泛运用于绘画、书法和诗词创作中。

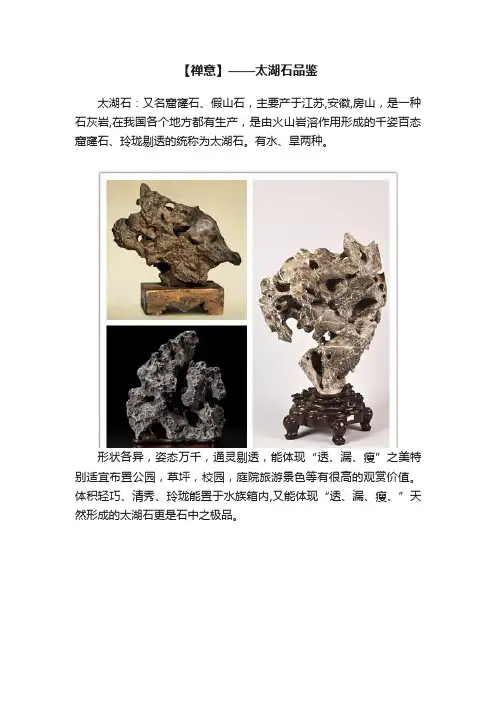

【禅意】——太湖石品鉴

太湖石:又名窟窿石、假山石,主要产于江苏,安徽,房山,是一种石灰岩,在我国各个地方都有生产,是由火山岩溶作用形成的千姿百态窟窿石、玲珑剔透的统称为太湖石。

有水、旱两种。

形状各异,姿态万千,通灵剔透,能体现“透、漏、瘦”之美特别适宜布置公园,草坪,校园,庭院旅游景色等有很高的观赏价值。

体积轻巧、清秀、玲珑能置于水族箱内,又能体现“透、漏、瘦、”天然形成的太湖石更是石中之极品。

太湖石又分为水石与旱石两种,而以水石为贵。

水石被湖水常年累月浸润,湖波抚摸,湖浪冲撞,暗流侵袭,石体被湖水“雕琢”出一个个天然的洞穴,且洞洞相通,玲珑秀美。

故太湖石是所有赏石家收藏的最具天然婉约之美的赏石。

唐吴融的《太湖石歌》中生动描述了水石的成因和采取方法:“洞庭山下湖波碧,波中万古生幽石,铁索千寻取得来,奇形怪状谁得识。

”

干石则是4亿年前形成的石灰石在酸性红壤的历久侵蚀下而形成.相对来说,旱石石形虽也奇特,但孔洞的连缀稍少些,具石质之感较水石枯涩,周身的棱角较分明,不如水石圆润。

太湖石之石色有黄、白、红、黑、灰之分,黄石较多,黑石少见。

纯白者为最佳。

太湖石是我国古代四大名石之首,可谓古代之国石,今代之瑰宝。

太湖石作为一种特殊的文化载体,它的艺术魅力和厚重的文化内涵,依然有着深刻的历史价值和社会价值。

造型⽯篇——太湖⽯的简介以及产地、特点、种类造型⽯篇——太湖⽯的简介以及产地、特点、种类好乐美饰06-07 11:01 ⼤太湖⽯⼜名“洞庭⽯”,因产于江苏太湖地区⽽得名。

是中国古代著名的四⼤玩⽯之⼀,⼀般体量较⼤,⼼造型取胜。

⾊彩多为灰⾊,少风⽩⾊、⿊⾊。

⼀般⽆杂⾊太湖⽯的成因江浙交界的太湖⾬⽔丰沛,⽯灰,岩在长期的分化和流⽔作⽤下⾃蚀。

在⼤⾃然的雕琢下,太湖⽯逐步形成了玲珑的结构、曲折圆润的形态。

苹果⼿机福利:酒店半价订!⼴告⼴告详情太湖⽯的产地太湖⽯指的是环绕太湖的苏州洞庭西⼭、宜⼭⼀带的⽯灰岩、以鼋⼭和禹期⼭所产的太湖⽯最为出名太湖⽯的特点太湖⽯⼼造型取胜,⽯体玲珑剔透、千姿百态,最能体现奇⽯“皱、漏、瘦、透”之美,暗含了东⽅艺术“以意为象”的本质。

以灰⽩、青⾊、褐黄最为常见,少有⿊⾊。

太湖⽯尺⼨⾼⼤,是中国古代皇家园林常⽤布景的主要⽯材,很少作为室内清供。

太湖⽯质地坚脆粗糙,因久经湖⽔侵蚀,形成形状各异的孔洞,俗称“弹⼦窝”,扭转回环,妙趣横⽣。

太湖⽯的种类依据形成条件,太湖⽯可以分为⽔太湖和旱太湖两种:⽔太湖产于湖中,因为长期受到湖⽔的冲刷和侵蚀,形成奇形怪状的孔洞。

⽔太湖产出稀少,⼗分珍贵,很难看到它的踪影;旱太湖产于湖周围的⼭地,是地质时期形成的⽯灰⽯在风化作⽤加上酸性⼟壤的长期侵蚀作⽤下形成的。

旱太湖形状极似⼭峰,嶙峋俏丽,棱⾓分明,呈现出独特的⾃然美。

根据产地,太湖⽯可以分为南太湖和北太湖两种:南太湖是指太湖流域、洞庭湖流域及其周边⼭地所产的南太湖,⼤多数为⽔太湖,是⽔浪冲刷形成的,多孔⽳;北太湖产于秦岭、太⾏⼭等地,⼤多数都是埋在含⼆氧化碳和⽔的⼟层⾥,由于长期被⽔溶蚀,表⾯多呈苍青⾊或黄⾊,形状怪异,雄浑有⼒。

加微信:hlm3210 免费帮珠宝⽟⽯鉴定估价!买特价⽔晶⽟⽯饰品!参与秒杀!。

太湖石名词解释园林史引言园林艺术作为中国传统文化的重要组成部分,承载了人们对自然美的追求和生活智慧的体现。

太湖石作为园林中不可或缺的元素,其独特的风貌与丰富的寓意成为园林史上的一大亮点。

本文旨在通过对太湖石的名词解释,来探讨太湖石在园林史中的地位和影响。

太湖石的定义太湖石,又称假山石,是指产自中国江苏太湖地区的一种石材。

它的特点是形状独特、色彩丰富、纹理纷呈,因此被广泛应用于园林景观的营造中。

太湖石通常采自太湖湖底,经过挖掘、加工、雕刻等工艺过程后,被运用于园林中的假山、峭壁、水榭等建筑物的构造中。

太湖石的分类1.安山石2.水云石3.鱼尾石4.花岗岩5.斑岩6.砂岩太湖石的特点太湖石的独特之处在于它的形态多变、纹理丰富。

每一块太湖石都有自己独特的外形,有些像山峰,有些像古树,还有些像奇石,具有很高的艺术价值和观赏价值。

太湖石的纹理也非常丰富,有的纹理细腻,有的纹理粗糙,各有特色。

同时,太湖石还具有陈旧感和沧桑感,增添了园林景观的历史氛围。

太湖石在园林史上的应用大观园中的太湖石大观园是中国古代四大名园之一,《红楼梦》中的“荣府”就是以大观园为原型。

在大观园中,太湖石被大量运用,形成了独特的园林景观。

其中最有名的就是“假山”了,通过巧妙地利用太湖石的形状和纹理,打造出山水奇景,给人以身临其境的感受。

苏州园林中的太湖石苏州园林是中国园林艺术的代表,而太湖石在苏州园林中的应用更是达到了巅峰。

苏州园林中的太湖石不仅体现了对山水景观的追求,还充分展现了园主的智慧。

例如拙政园中的“黄泥山房”、留园中的“盘山”,都是通过太湖石的巧妙组合和摆放,塑造出复杂且和谐的山水景观,令人叹为观止。

太湖石的寓意与价值寓意太湖石不仅仅是一种装饰材料,更蕴含了丰富的寓意。

太湖石是“山”的象征,而“山”在中国文化中代表着稳定、威严和长寿。

因此,太湖石常被用来象征长寿和繁荣,被视为吉祥之物。

价值太湖石不仅在园林艺术中具有重要的地位,还被广泛收藏和研究。

太湖石的历史故事

太湖石,素有“石中之王”的美誉,是中国传统文化中的重要组

成部分。

太湖石在中国历史上已有数百年的制作历史。

太湖石最早产地在中国江苏省南部的太湖,据说在汉代就已经有

制作太湖石文房四宝的记载。

但太湖石真正作为艺术品制作并流传起来,是在明代。

当时,一位名叫张溥的太湖石工匠,通过对太湖石的

精心琢磨和雕刻,创造出了许多美丽的太湖石艺术品,受到了当时社

会的广泛关注和赞赏。

从此之后,太湖石这种石材开始被用作制作文房四宝、园林景观

和佛教造像等方面。

清代时期,太湖石的制作达到了巅峰期,许多著

名文人墨客争相购买太湖石制品,极大地推动了太湖石的发展和流传。

太湖石的制作工艺也是相当复杂的,要先用酸洗将石头表面的污

垢酸蚀掉,然后再用酸水和针具精雕细琢,使其呈现出独特的纹理和

形态。

太湖石的种类也非常丰富,有色调各异、纹理细腻的花笋石、

瘦石、羊脂石等,每种太湖石都有其独特的艺术魅力和价值。

如今,太湖石已经成为中国传统文化中不可缺少的重要组成部分,它的艺术价值和文化内涵得到了广泛的肯定和赞誉。

四大名石之太湖石四大名石之太湖石太湖石是中国古典园林中常用的石料,原产于苏州洞庭山太湖水中,可单独摆设,或叠为假山。

由于长年水浪冲击,产生许多窝孔、穿孔、道孔,形状奇特竣削,自古受造园家青睐。

太湖石有三种:白太湖石、青黑太湖石、青灰色太湖石。

采石工人携带工具潜水取石,用大绳捆绑,吊上大船运往工地造园。

太湖石,又名窟窿石、假山石,是一种石灰岩,有水、旱两种。

太湖石,因最早发现于江苏、浙江之间的太湖地区而得名,后探明,凡具有岩溶地貌的地方均有此类奇石,于是,人们以长江为界,称江南的为“南太湖石”,称江北的为“北太湖石”。

最早眼宛转险怪势,形状各异,姿态万千,通灵剔透的太湖石,其色泽最能体现“皱、漏、瘦、透”之美,其色泽以白石为多,少有青黑石、黄石。

尤其黄色的更为稀少,故特别适宜布置公园,草坪,校园,庭院旅游景色等。

有很高的观赏价值。

太湖古称震泽,又“笠泽”,是古代滨海湖的遗迹,位于江苏和浙江两省的交界处,长江三角洲的南部。

大约在100万年前,太湖还是一个大海湾,后来逐渐与海隔绝,转入湖水淡化的过程,变成了内陆湖泊。

太湖面积2425平方千米,湖岸线长达400公里,是我国第三大淡水湖。

故,古代地质造地运动遗留下了丰富的石材。

太湖号称:三万六千顷,周围八百里。

而实际面积受泥沙淤积和人为围湖造田等因素的影响,大大缩减,湖底潜出。

因此石材料虽然丰富,但湖地处江南水网的中心,即使其石使用便捷,由于环保而适当限制开采。

江苏太湖石指江苏太湖产的石头,多窟窿和褶皱纹理,可造假山,点缀园林庭院等人文景观。

古人云:“错落复崔巍,苍然玉一堆。

峰骈仙掌出,罅拆剑门开”。

把我们引入这种千古名石营造的意境之中。

太湖石为中国古代著名四大玩石之一(英石、太湖石、灵璧石、黄蜡石),因产于太湖而得名,它是指产于环绕太湖的苏州洞庭西山、宜兴一带的石灰岩,其中以鼋山和禹期山最为著名。

太湖古称震泽,又“笠泽”,是古代滨海湖的遗迹,位于江苏和浙江两省的交界处,长江三角洲的南部。

四大名石之一的太湖石

太湖石,又名窟窿石、假山石,由石灰岩遭到长时间侵蚀后慢慢形成。

分水石和干石两种。

水石是河湖中经水波荡涤,历久侵蚀而缓慢形成。

干石则是地质时期的石灰石在酸性红嚷的历久侵蚀下逐渐形成。

形状各异、姿态万千的太湖石,色泽以白石为多,少有黑石、黄石,尤其黄色的更为稀有,有很高的观赏价值。

太湖石与灵璧石、黄蜡石、英石,是我国自古以来著名的四大玩石。

太湖石因盛产于太湖地区而古今闻名?,是一种玲珑剔透的观赏石头。

广义的太湖石,是把我国各地产的由岩溶作用形成的碳酸盐岩统称为太湖石。

太湖石作为我国传统的观赏石,历史悠久。

古代著名书法家对太湖石提出“瘦、漏、透、皱”的四字评判标准,充分表现出了太湖石的特点,也是太湖石观赏、收藏的价值所在。

喜欢太湖石的石友,在购买太湖石时,依旧可以这四字评判标准,进行选择。

剖析太湖石的特点摘要:太湖石,又名洞庭石、窟窿石、假山石,是我国古代著名四大玩石、奇石之一,久享“千古名石”之盛名,因盛产于太湖而得名。

太湖石的特点是“瘦、皱、漏、透”,以千奇百怪的造型取胜,一般作为园林景观石之用,有着很高的观赏价值。

太湖石属于石灰岩,有干石和太湖石简介:太湖石,又名洞庭石、窟窿石、假山石,是我国古代著名四大玩石、奇石之一,久享“千古名石”之盛名,因盛产于太湖而得名。

太湖石的特点是“瘦、皱、漏、透”,以千奇百怪的造型取胜,一般作为园林景观石之用,有着很高的观赏价值。

太湖石属于石灰岩,有干石和水石之分,灰色的比较常见,白色和黑色相对罕见。

干石产于湖四周围的山地,比较粗犷,难有婉转之美态。

自然质朴,没有一点娇柔造作之意,长年累月在风雨中接受大自然的洗礼,比较松软的部分很容易被风化,比较坚硬的部分得以保存下来。

在大自然的巧夺神功之手的精心雕琢之下,逐渐形成了曲折圆润的自身独特自然之美。

水石产于湖水中,十分罕见,由于石体常年被湖水浸润着,还有暗流的冲击,被湖水雕琢成一个个天然的形状各异、千疮百孔的小洞穴,就像蜂巢那样子。

相对干石而言,水石会更加曲折圆润,像岭南水乡的小姑娘那样水水的,充满灵气。

这些都是太湖石的特点,各自拥有各自独特的风味!每一颗太湖石都拥有自己独特之处,很难找到有一点相同的地方,这就是大自然对每颗太湖石的独特塑造。

太湖石的行情投资分析:太湖石的特点,作为一种特殊的文化载体,它的艺术魅力以及厚重的文化内涵,有着深刻的历史价值和不可估量的社会价值。

每一颗太湖石的特点,都是历尽沧桑,自然天成,是大自然的小精灵,是大自然的大奇观,是大自然赋予全人类最珍贵的宝藏,拥有较高的观赏价值和收藏价值。

太湖石的特点是作为园林景观石最突出的代表。

赏石、玩石、藏石不仅仅是古今名人雅士的爱好,近年来更是飞入寻常百姓家,成为越来越多市民的一大爱好。

太湖石作为千古名石,更是受到广大市民的追捧,其观赏价值、收藏价值一路攀升!太湖石的收藏价值:太湖石的特点是以自然美为主的,石玩艺术的审美观,是通过人们观感而产生的,是审美主体与客体之间的共同感应。

四大名石之太湖石四大名石之太湖石太湖石是中国古典园林中常用的石料,原产于苏州洞庭山太湖水中,可单独摆设,或叠为假山。

由于长年水浪冲击,产生许多窝孔、穿孔、道孔,形状奇特竣削,自古受造园家青睐。

太湖石有三种:白太湖石、青黑太湖石、青灰色太湖石。

采石工人携带工具潜水取石,用大绳捆绑,吊上大船运往工地造园。

太湖石,又名窟窿石、假山石,是一种石灰岩,有水、旱两种。

太湖石,因最早发现于江苏、浙江之间的太湖地区而得名,后探明,凡具有岩溶地貌的地方均有此类奇石,于是,人们以长江为界,称江南的为“南太湖石”,称江北的为“北太湖石”。

最早眼宛转险怪势,形状各异,姿态万千,通灵剔透的太湖石,其色泽最能体现“皱、漏、瘦、透”之美,其色泽以白石为多,少有青黑石、黄石。

尤其黄色的更为稀少,故特别适宜布置公园,草坪,校园,庭院旅游景色等。

有很高的观赏价值。

太湖古称震泽,又“笠泽”,是古代滨海湖的遗迹,位于江苏和浙江两省的交界处,长江三角洲的南部。

大约在100万年前,太湖还是一个大海湾,后来逐渐与海隔绝,转入湖水淡化的过程,变成了内陆湖泊。

太湖面积2425平方千米,湖岸线长达400公里,是我国第三大淡水湖。

故,古代地质造地运动遗留下了丰富的石材。

太湖号称:三万六千顷,周围八百里。

而实际面积受泥沙淤积和人为围湖造田等因素的影响,大大缩减,湖底潜出。

因此石材料虽然丰富,但湖地处江南水网的中心,即使其石使用便捷,由于环保而适当限制开采。

江苏太湖石指江苏太湖产的石头,多窟窿和褶皱纹理,可造假山,点缀园林庭院等人文景观。

古人云:“错落复崔巍,苍然玉一堆。

峰骈仙掌出,罅拆剑门开”。

把我们引入这种千古名石营造的意境之中。

太湖石为中国古代著名四大玩石之一(英石、太湖石、灵璧石、黄蜡石),因产于太湖而得名,它是指产于环绕太湖的苏州洞庭西山、宜兴一带的石灰岩,其中以鼋山和禹期山最为著名。

太湖古称震泽,又“笠泽”,是古代滨海湖的遗迹,位于江苏和浙江两省的交界处,长江三角洲的南部。

大约在100万年前,太湖还是一个大海湾,后来逐渐与海隔绝,转入湖水淡化的过程,变成了内陆湖泊。

太湖面积2425平方千米,湖岸线长达400公里,是中国第三大淡水湖。

故,古代地质造地运动遗留下了丰富的石材。

太湖号称:三万六千顷,周围八百里。

而实际面积受泥沙淤积和人为围湖造田等因素的影响,大大缩减,湖底潜出,因此石材料虽然丰富。

湖地处江南水网的中心,即使其石使用便捷,由于环保而适当限制开采。

太湖石是中国古典园林中常用的石料,或单独摆设,或叠为假山。

太湖石原产苏州洞庭山太湖边,由于长年水浪冲击,产生许多窝孔、穿孔、道孔,形状奇特竣削,自古受造园家青睐。

太湖石有三种:白太湖石、青黑太湖石、青灰色太湖石。

采石工人携带工具潜水取石,用大绳捆绑,吊上大船运往工地造园。

明画家造园家文震亨在《长物志》中写道:“太湖石在水中者为贵,岁久被波涛冲击,皆成空石,面面玲珑。

”太湖石属于石灰岩,多为灰色,少见白色、黑色。

石灰岩长期经受波浪的冲击以及含有二氧化碳的水的溶蚀,在漫长的岁月里,逐步形成大自然精雕细琢、曲折圆润的太湖石。

安徽太湖石指安徽太湖石基地。

安徽太湖县位于安徽省西南部,大别山南麓,长江北岸。

东与天柱山相望,南与庐山呼应,居长江中下游旅游热线之上。

合九铁路、105国道、沪蓉高速公路穿境而过,总面积2031平方公里。

太湖山川秀美,景色宜人。

湖中岛屿星罗棋布,四周山峦叠嶂,果木葱笼,是旅游观光、疗养休闲的胜地。

赵河汤湾温泉,水温常年47℃,日出水量1500吨,水质清澈,可饮可浴可医。

因此,安徽太湖石有旅游、疗养的功用。

此湖周边大山,还出产户外风景石、假山石、大理石板材、鹅卵石又称巨石(一般在二○吨以上,适合摆在水塘和人工河里)、基建石、水磨石(地平用)。

千百年来,赏石、藏石仅是封建帝王将相、士大夫文人等有闲阶级的独霸娱乐。

今天,随着社会的进步、经济文化的发展与提高,广大劳动人民开始追求更高层次的精神生活。

赏石、藏石已经成为群众性的日常文化活动。

“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,因此安徽太湖石文化也迅速崛起。

辞赋大师潘承祥先生在《太湖赋》中曰:“斯邑多山,山势嵯峨而列屏;斯邑多水,水势回环而纵横。

变幻不可方物者,波光山色也;晦明不可名状者,暮霭朝晖也。

信步月亮湾,山川美景豁双眸;放眼橘子洲,沧渺碧波荡碧洲。

龙山景区,山外有山,神女愧嵯峨之难配;汤湾温泉,水外有水,河伯惭大小之不侔。

将军山峻拔巍巍,重峦迭嶂;花亭湖波滔泱泱,烟波浩淼。

长河落日,炜彩霞而蒸天幕;瀚湖揽月,辉群星而曜穹苍。

山尖寨,云舒云卷,望群峦之缥碧;六省坡,花开花落,数季节之轮回。

天华尖,苍龙云端卷,狂卷啸声起;芙蓉寨,猛虎峻岗奔,突奔草木惊。

宿鸟依林,松篁迎风而歌;苍烟落照,牧童横笛而归。

暖阳照,春意浓,些许微抚人心醉;枫叶落,秋雨凉,几多惆怅君眼迷。

情人岛佳人把酒,云载芳心;狄公亭情郎辍笔,雨送柔意。

若隐若现,转瞬危楼高万尺;或聚或散,顷刻平湖起烟波。

西风洞,人间天府,洞穴奇而幽美;狮子山,西隅屏藩,山川殊而峻胜。

群峰绵邈,高山陡立于川际;众壑迤逦,河流环绕于域中。

海会寺,古色神殿余烟渺渺;佛图寺,沉香雅阁落英纷纷。

九龙涧瀑布,夺天工之斧凿,不能成其形;朴初文化园,盖神匠之丹青,不可绘其姿。

居盛夏则凉风习习若饮冰酿,爽彻肺腑;处寒冬则暖意阵阵如沐春风,日照红颜...鸟语清脆鸣于林间,荷香芬芳飘之湖畔。

春雨淅淅经处,春色渐浓;寒雨霏霏而过,冬意悄退。

淅沥倾摇,娇媚醉青岗;延绵飘曳,窈窕抚微波。

青灯微灼,曾是极乐佛祖白莲座;紫霞浅绕,尝为碧游老君逍遥袍。

煦风飘飘而至,怡人之姿;瑞雪皑皑莅临,丰年之兆。

奇山异石,皆是而比比...”。

学者王泽生评价道:“景乃石之太湖蕴也”。

房山太湖石也称北太湖石,产于北京市房山区周口店地区。

该石为石灰岩,形状大体和南方太湖石相似,具有太湖石的涡、沟、环、洞的变化。

容重比南方太湖石大,扣之无共鸣声,多密集的小孔穴而少有大洞,体态麟峋透露,质地坚硬,一般用作修筑叠石假山。

房山太湖石,大部分埋在土层里,因红色山土的作用,新开采的多呈土红色、橘红色、土黄色,日久后表面带些灰黑色。

质地不如南方太湖石脆,有一定韧性。

外观比较沉实,浑厚雄壮,和南方太湖石外观的轻巧、清秀、玲珑有明显区别。

临朐县五井太湖石五井太湖石主要分布在临朐县五井镇政府驻地以南的山地丘陵中,现在以莲花山为中心,沿冶(源)五(井)路两侧的地区开发较多。

从冶五路西头开始绵延约2公里的山路两侧的山坡上布满了高、矮、胖、瘦、大、小各异,姿态万千的太湖石,形成了一个著名的“石林”。

当地人每天都可见络绎不绝的赏石、买石的人在这里流连观光、洽谈生意。

五井太湖石现在不仅是五井镇经济发展的一个亮点,也早已成为临朐县经济、文化发展的一个亮点。

广义太湖石有一种广义上的太湖石,即把各地产的由岩溶作用形成的千姿百态、玲珑剔透的碳酸盐岩统称为广义太湖石!北太湖石假山石又名太湖石、窟窿石,是一种石灰岩,有水、旱两种,形状各异,姿态万千,通灵剔透的太湖石,其色泽最能体现“皱、漏、瘦、透”之美,其色泽以白石为多,少有青黑石、黄石。

尤其黄色的更为稀少,故特别适宜布置公园,草坪,校园,庭院旅游景色等。

有很高的观赏价值。

中国已得到开发的四大奇石灵璧石、太湖石、昆石、英石,分别产于安徽、江苏等地。

它们以悠久的历史、绚丽的色彩、迷人的图案、嶙峋的肌肤、斑驳的纹理、委婉的孔洞和奇特的造型而名扬中外、誉满四海。

历史文化据《清异录》载:五代后晋时代开始有人玩赏,到唐代开始特别盛行。

唐代身居相位之尊的牛僧孺就是一个酷爱收藏太湖石的人。

他在府第归仁里和南郭的别墅收藏太湖石极富白居易称他“休息之时,与石为伍”,甚至到了“待之如宾友,亲之如贤哲,重之如宝石,爱之如儿孙”的地步,可见其爱石之深。

白居易曾写有《太湖石记》专门描述太湖石。

《云林石谱》中也专门有记载,而发生在北宋末期的“花石纲”指的就是太湖石,从而引起了农民起义。

历史上遗留下来的著名太湖石有苏州留园的“冠云峰”、上海豫园的“玉玲珑”等园林名石。

太湖石分为水石和干石两种。

唐吴融的《太湖石歌》中生动描述了水石的成因和采取方法:“洞庭山下湖波碧,波中万古生幽石,铁索千寻取得来,奇形怪状谁得识。

”干石则是4亿年前形成的石灰石在酸性红壤的历久侵蚀下而形成。

除天然形成的以外,太湖石也有匠人参与加工的。

据明代林有麟著《素园石谱》记载:“平江(今苏州)太湖工人取大材,或高一二丈者,先雕置于急水中舂撞之,久之如天成,或以熏烟,或染之色”。

明画家造园家文震亨在《长物志》中写道:“太湖石在水中者为贵,岁久被波涛冲击,皆成空石,面面玲珑。

”宋代范大成《太湖石志》中记载:“石出西洞庭,多因波涛激湍而为嵌空,浸濯而为光莹。

或缜润为硅瓒、廉刿如剑戟、矗如峰峦、列如屏障,或滑如肪,或黝为漆,或如人如禽鸟。

好事者取之以充囿庭除之玩。

石生水中者艮岁久浸,波涛冲击成嵌空。

石面鳞鳞名曰弹窝,亦水痕也。

扣之铿然声如磬。

”明文震亨在《长物志》中写道:“太湖石在水中者为贵,岁久被波涛冲击,皆成空石,面面玲珑。

”明计成在《园冶》中写道:“苏州府所属洞庭山,石产水涯。

惟消夏湾者为最,性坚而润,有嵌空、穿眼、婉转、险怪势。

”鉴别太湖石应以天然为美。

天然美已成为观赏石美学思想的一大基本点。

天然美是区别太湖石精品与非精品的界线。

我们反对人为的加工制造,反对在奇石底面以外的地方.人为地改变自然形状与色彩,用人工美充当自然美,以假乱真,这是不符合观赏石本身的精神蕴含和人们接近自然、返朴归真的理念。

太湖石有水旱之分,水石因久经波浪冲击,石面嶙峋有“靥”,俗称“弹子窝”,且石性温润。

旱石久生岸上,石面较平坦、枯槁,不足贵。

于是有的石商将旱石凿出条痕坑洞,尔后以网盛之沉人湖水中,过一二年乃至数年后捞起,以充水石出售,自古也有用此法造假的。

还有的石商用电钻、电锉、斧凿等方法将太湖石钻洞、磨峰,再用细砂磨、盐酸渍。

一块本来就不起眼的石头,经过加工后,成为峰峦叠起、洞谷幽深、玲珑剔透,具有透、漏、皱、瘦之特点的景观石。

但其孔洞大多是前后对穿,缺少自然孔洞的那种迂迥曲折感。

在行家眼中往往也难遁其迹。

一不注意也有受骗的可能。

对一些初玩者却更难识别太湖石鉴别真假,容易上当受骗。

这是对当前赏石发展的一个挑战,若赏石者没有鉴别能力,在市场上买到假冒产品,误认为奇石珍品来收藏,则直接影响到收藏者的利益。

现在市场上销售的太湖石.有许多是经过人工雕凿的。

当然,其加工的程度和痕迹各不相同,并且有这种专门加工太湖石的工厂。

这种太湖石的加工品,只能归之为石工艺品。

若为了弃取暴利,欺骗消费者,搞假冒欺骗的勾当,则必然会破坏石文化的健康发展。

因此,我们认为,观赏石市场尽快制定出行业标准和行为规范是非常必要的。