分子荧光分析法.ppt

- 格式:ppt

- 大小:83.50 KB

- 文档页数:15

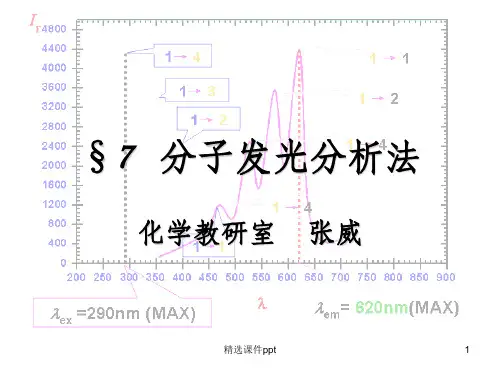

第七章分子荧光分析法第一节概述物质的分子吸收一定的能量后,其电子从基态跃迁到激发态,如果在返回基态的过程中伴随有光辐射,这种现象称为分子发光(molecular luminescence),以此建立起来的分析方法,称为分子发光分析法。

物质因吸收光能激发而发光,称为光致发光(根据发光机理和过程的不同又可分为荧光和燐光);因吸收电能激发而发光,称为电致发光;因吸收化学反应或生物体释放的能量激发而发光,称为化学发光或生物发光。

根据分子受激发光的类型、机理和性质的不同,分子发光分析法通常分为荧光分析法,燐光分析法和化学发光分析法。

荧光分析法历史悠久。

早在16世纪西班牙内科医生和植物学家N.Monardes,就发现含有一种称为“Lignum Nephriticum”的木头切片的水溶液中,呈现出极为可爱的天蓝色,但未能解释这种荧光现象。

直到1852年Stokes在考察奎宁和叶绿素的荧光时,用分光计观察到它们能发射比入射光波长稍长的光,才判明这种现象是这些物质在吸收光能后重新发射的不同波长的光,从而导入了荧光是光发射的概念,并根据荧石发荧光的性质提出“荧光”这一术语,他还论述了Stokes 位移定律和荧光猝灭现象。

到19世纪末,人们已经知道了包括荧光素、曙红、多环芳烃等600多种荧光化合物。

近十几年来,由于激光、微处理机和电子学新成就等科学科术的引入,大大推动了荧光分析理论的进步,促进了诸如同步荧光测定、导数荧光测定、时间分辨荧光测定、相分辨荧光测定、荧光偏振测定、荧光免疫测定、低温荧光测定、固体表面荧光测定、荧光反应速率法、三维荧光光谱技术和荧光光纤化学传感器等荧光分析方面的发展,加速了各种新型荧光分析仪器的问世,进一步提高了分析方法的灵敏度、准确度和选择性,解决了生产和科研中的不少难题。

目前,分子发光分析法在生物化学,分子生物学,免疫学,环境科学以及农牧产品分析,卫生检验、工农业生产和科学研究等领域得到了广泛的应用。