中外建筑对比

- 格式:doc

- 大小:352.50 KB

- 文档页数:5

中外建筑史—中西方建筑差异

中外建筑史是指中国和西方国家在建筑领域发展的历史。

中西方建筑有许多差异,包括设计风格、材料选择、结构和功能等方面。

1. 设计风格:中西方的建筑设计风格有很大的差异。

中国传统建筑强调平衡和谐,注重对自然的模仿和尊重。

西方建筑则注重个性和创新,强调自由表达和个人意愿。

2. 材料选择:中国传统建筑多使用木材、砖瓦和石材等天然材料,强调材料的质感和纹理。

西方建筑则更多地使用现代材料,如钢筋混凝土和玻璃等,注重功能性和实用性。

3. 结构:中国传统建筑的结构多采用悬挑结构和木结构,注重平衡和静态力学。

西方建筑则采用更多的框架结构和钢筋混凝土结构,更注重动态力学和抗震性能。

4. 功能:中国传统建筑注重功能和象征意义的结合,如建筑布局和空间规划与人的居住习惯和传统文化有关。

西方建筑则更注重功能分区和空间利用效率,强调建筑的实用性和灵活性。

中西方建筑在设计风格、材料选择、结构和功能等方面存在差异。

这些差异是由于中西方文化、地理环境和历史发展等因素的影响。

然而,在全球化的背景下,中西方建筑也相互影响和交流,形成了丰富多样的建筑文化。

中西建筑差异正文:古代世界建筑笼统得可分为七个体系,分别为欧洲建筑、中国建筑、古埃及建筑、伊斯兰建筑、古代西亚建筑、古代印度建筑、古代美洲建筑等。

其中有的早已中断,或流传不广,成就和影响也就相对有限,如果埃及、古代西亚、古代印度、古代美洲建筑等。

而其余的三个体系,数中国建筑和欧洲建筑相对影响较大。

世界文明古国中国,屹立于东亚大陆,拥有960万平方公里的广袤土地,占世界五分之一以上的人口,创造了独具特色的中华优秀传统文化。

中国建筑就是中华文明之树中非常美丽的一支。

中西建筑的不同一、建筑材料的不同1.中国传统建筑在材料上以木材为主中国古代建筑很早就采用了木架结构的方式。

现在保存下来的古建筑绝大部分也是木质结构,即使一些砖筑的佛塔和地下墓室,虽然用的是砖石结构,但他们的外表仍然模仿着木结构的形式,可见木结构在中国古建筑所占的统治地位。

木架结构,即采用木柱与木梁构成房屋的骨架,屋顶的重量通过梁架传到立柱,再通过立柱传到地面。

墙在房屋的架构中不承担主要重量,只是隔断作用。

所以汉语中有“墙倒屋不塌”、“拆东墙补西墙”之说。

从大量的木架构的古建筑中,可以看到他们的木构架具有三种基本方式,即抬梁式、穿斗式和井干式。

1).抬梁式结构中国古代建筑木构架的主要形式。

这种构架的特点是在柱顶或柱网上的水平铺作层上,沿房屋进深方向架数层叠架的梁,梁逐层缩短,层间垫短柱或木块,最上层梁中间立小柱或三角撑,形成三角形屋架。

相邻屋架间,在各层梁的两端和最上层梁中间小柱上架檩,檩间架椽,构成双坡顶房屋的空间骨架。

房屋的屋面重量通过椽、檩、梁、柱传到基础(有铺作时,通过它传到柱上)。

抬梁式构架至迟在春秋时已经有了。

目前所见最早的图像是四川成都出土东汉庭院画像砖。

唐代它已发展成熟,并出现了以山西五台佛光寺大殿和山西平顺天台庵正殿为代表的殿堂型和厅堂型两种类型。

《营造法式》的大木作部分主要讲的是抬梁式构梁,明确提出较重要建筑的构架有殿堂型、厅堂型两个类型,并用图说明两者的差别。

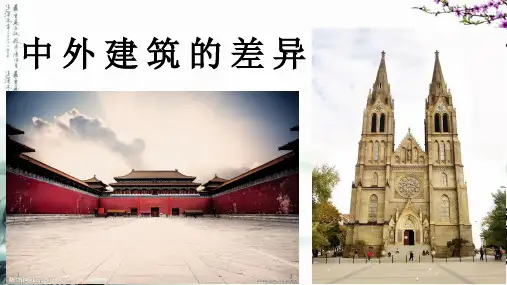

从根本上说,中西方建筑艺术的差异首先来自于材料的不同:传统的西方建筑长期以石头为主体;而传统的东方建筑则一直是以木头为构架的。

这种建筑材料的不同,为其各自的建筑艺术提供了不同的可能性。

不同的建筑材料、不同的社会功用,使得中国与西方的古典建筑有了不同的“艺术语言”。

不同的语言,表达着不同的思想,流露出不同的情感;不同的建筑,承载着不同的文化,体现着不同的信念。

西方的石制建筑一般是纵向发展,直指上苍的。

这样一来,能否将高密度的石制屋顶擎入云霄,便成为建筑艺术的关键所在,而执行这一任务的柱子也便成了关键中的关键。

所以,西方建筑的“基本词汇”是柱子,即那些垂直向上、顶天立地的石头。

如果说柱子是西方建筑艺术的“基本词汇”,那么屋顶则是其“主要句式”。

屋顶的不同,导致了其风格类型上的差异,如希腊式、罗马式、拜占廷式、格特式、巴洛克式等等。

与西方的石制建筑不同,中国古代的木制建筑以斗拱为“基本词汇”。

所谓斗拱,是将屋檐托起的交叠的曲木,它可以将纵向的力量向横向拓展,从而构造出多种多样的飞檐。

同西方建筑的屋顶一样,作为中国古代建筑的“主要句式”,飞檐也有许多类型,或低垂,或平直,或上挑。

其不同的形式制造出不同的艺术效果,或轻灵,或朴实,或威严。

不仅亭、台、楼、阁都要用飞檐来标明自己的身份,表达自己的情感,而且飞檐的高低、长短往往会成为建筑设计的难点和要点。

正所谓“增之一分则太长,减之一分则太短”,飞檐的设计必须恰到好处才能显得轻灵而不轻佻,朴实而不机械,威严而不呆板。

还有就是中国人对建筑的态度是以新为贵,而外国人则对古老建筑充满尊崇与敬意还有就是西方建筑充满着宗教神秘主义的情绪,而中国的建筑则是儒家文化的反映。

另外这里有一篇比较系统的,或许更清晰一些。

不过大体说起来也就是这么几点,下面的要概括一些。

陈安国:中外城市建筑文化对比中西建筑形式上的差别,是文化差别的表现,它反映了物质和自然环境的差别,社会结构形态的差别,人的思维方法的差别以及审美境界的差别。

中外建筑企业对比报告全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:中外建筑企业对比报告随着全球化进程不断加深,中国的建筑企业在国际市场上的影响力也逐渐增强。

与此国际知名的建筑企业也在中国市场上扎根发展。

中外建筑企业之间的竞争与合作关系日益紧密。

本报告将对中外建筑企业在规模、技术、管理、创新等方面进行对比分析,以期更好地了解中外建筑企业的发展现状和未来趋势。

一、规模对比中外建筑企业在规模上存在明显的差异。

国际知名的建筑企业如美国的斯克伦、德国的霍奇斯、法国的圣戴梅、日本的大成等,均拥有庞大的建筑项目和雄厚的资金实力。

这些企业在国际市场上拥有广泛的业务覆盖范围,项目规模巨大,具有强大的实力竞争国际大型工程项目。

与之相比,中国的建筑企业在规模上相对较小。

不过,随着中国经济的快速发展,越来越多的中国建筑企业开始走向国际市场,拓展业务领域,不断提升自身的规模和实力。

中国建筑企业如中国建筑、中交建、中国铁建等,在国内拥有强大的市场份额和品牌影响力,正在逐步成为国际建筑市场的重要参与者。

二、技术对比中外建筑企业在技术力量上存在一定差距。

国外建筑企业在技术创新和研发方面相对较强,拥有更为成熟和先进的建筑技术和工艺。

这些企业在建筑材料、施工工艺、设计理念等方面具有较高的技术水平,能够实现高效、节能、环保的建筑目标。

而中国的建筑企业在技术方面还存在一定的不足。

虽然中国建筑企业在建筑规模和工程质量上取得了显著进步,但在技术创新和应用方面还需加强。

随着中国政府的支持和鼓励,越来越多的中国建筑企业开始加大技术研发和创新力度,提升自身的技术实力和竞争力。

三、管理对比中外建筑企业在管理水平上也存在一定的差异。

国外建筑企业在管理模式和组织结构上较为成熟,拥有严格的管理体系和规范的运营流程。

这些企业在项目管理、人力资源管理、成本控制等方面具有较高的管理水平,能够有效地保证项目的顺利进行和质量控制。

相比之下,中国的建筑企业在管理方面还有待加强。

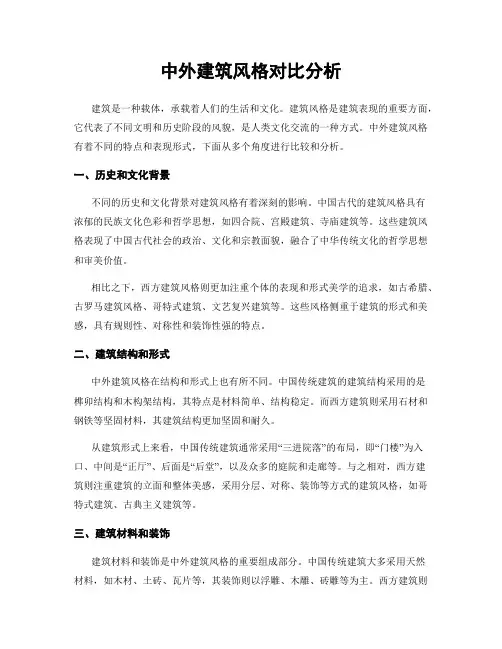

中外建筑风格对比分析建筑是一种载体,承载着人们的生活和文化。

建筑风格是建筑表现的重要方面,它代表了不同文明和历史阶段的风貌,是人类文化交流的一种方式。

中外建筑风格有着不同的特点和表现形式,下面从多个角度进行比较和分析。

一、历史和文化背景不同的历史和文化背景对建筑风格有着深刻的影响。

中国古代的建筑风格具有浓郁的民族文化色彩和哲学思想,如四合院、宫殿建筑、寺庙建筑等。

这些建筑风格表现了中国古代社会的政治、文化和宗教面貌,融合了中华传统文化的哲学思想和审美价值。

相比之下,西方建筑风格则更加注重个体的表现和形式美学的追求,如古希腊、古罗马建筑风格、哥特式建筑、文艺复兴建筑等。

这些风格侧重于建筑的形式和美感,具有规则性、对称性和装饰性强的特点。

二、建筑结构和形式中外建筑风格在结构和形式上也有所不同。

中国传统建筑的建筑结构采用的是榫卯结构和木构架结构,其特点是材料简单、结构稳定。

而西方建筑则采用石材和钢铁等坚固材料,其建筑结构更加坚固和耐久。

从建筑形式上来看,中国传统建筑通常采用“三进院落”的布局,即“门楼”为入口、中间是“正厅”、后面是“后堂”,以及众多的庭院和走廊等。

与之相对,西方建筑则注重建筑的立面和整体美感,采用分层、对称、装饰等方式的建筑风格,如哥特式建筑、古典主义建筑等。

三、建筑材料和装饰建筑材料和装饰是中外建筑风格的重要组成部分。

中国传统建筑大多采用天然材料,如木材、土砖、瓦片等,其装饰则以浮雕、木雕、砖雕等为主。

西方建筑则采用更多的人造材料,如钢铁、混凝土、玻璃等,其装饰则以壁画、雕塑、拱形等为主。

四、建筑功能和意义建筑的功能和意义也是中外建筑风格的重要差异。

中国传统建筑主要用于居住、寺庙、宫殿等场所,具有强烈的宗教和文化符号意义。

而西方建筑则注重功能性和商业性,其大多用于办公、商业、教育和娱乐场所,强调的是实用性和商业性。

总的来说,中外建筑风格在历史、文化、结构、形式等多个方面都有所不同。

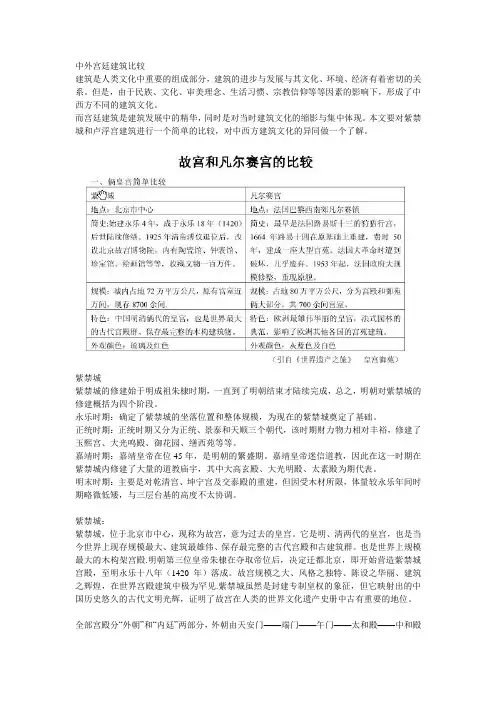

中外宫廷建筑比较建筑是人类文化中重要的组成部分,建筑的进步与发展与其文化、环境、经济有着密切的关系。

但是,由于民族、文化、审美理念、生活习惯、宗教信仰等等因素的影响下,形成了中西方不同的建筑文化。

而宫廷建筑是建筑发展中的精华,同时是对当时建筑文化的缩影与集中体现。

本文要对紫禁城和卢浮宫建筑进行一个简单的比较,对中西方建筑文化的异同做一个了解。

紫禁城紫禁城的修建始于明成祖朱棣时期,一直到了明朝结束才陆续完成,总之,明朝对紫禁城的修建概括为四个阶段。

永乐时期:确定了紫禁城的坐落位置和整体规模,为现在的紫禁城奠定了基础。

正统时期:正统时期又分为正统、景泰和天顺三个朝代,该时期财力物力相对丰裕,修建了玉熙宫、大光鸣殿、御花园、缮西苑等等。

嘉靖时期:嘉靖皇帝在位45年,是明朝的繁盛期。

嘉靖皇帝迷信道教,因此在这一时期在紫禁城内修建了大量的道教庙宇,其中大高玄殿、大光明殿、太素殿为期代表。

明末时期:主要是对乾清宫、坤宁宫及交泰殿的重建,但因受木材所限,体量较永乐年间时期略微低矮,与三层台基的高度不太协调。

紫禁城:紫禁城,位于北京市中心,现称为故宫,意为过去的皇宫。

它是明、清两代的皇宫,也是当今世界上现存规模最大、建筑最雄伟、保存最完整的古代宫殿和古建筑群。

也是世界上规模最大的木构架宫殿.明朝第三位皇帝朱棣在夺取帝位后,决定迁都北京,即开始营造紫禁城宫殿,至明永乐十八年(1420年)落成。

故宫规模之大、风格之独特、陈设之华丽、建筑之辉煌,在世界宫殿建筑中极为罕见.紫禁城虽然是封建专制皇权的象征,但它映射出的中国历史悠久的古代文明光辉,证明了故宫在人类的世界文化遗产史册中古有重要的地位。

全部宫殿分“外朝”和“内廷”两部分,外朝由天安门——端门——午门——太和殿——中和殿——保和殿组成的中轴线和中轴线两旁的殿阁廊庑组成。

外朝以太和、中和、保和三殿为主,前面有太和门,两侧又有文华、武英两组宫殿。

从建筑的功能来看,外朝是皇帝办理政务,举行朝会的地方,举凡国家的重大活动和各种礼仪,都在外朝举行。

中外著名建筑赏析

1、中外著名建筑:巴黎卢浮宫金字塔

卢浮宫金字塔是世界上最知名的玻璃建筑,位于卢浮博物馆的入口,塔高21米,底宽30米,四个侧面由673块菱形玻璃拼组而成,其中玻璃净重105吨,金属支架仅有95吨。

这个建筑因为无缝结合了现代与古典建筑风格而广受赞

2、中外著名建筑:陆家嘴金融中心群楼

家嘴金融区上世纪30年代就与拥有“远东华尔街”之誉的外滩隔江相望,已是国家级要素市场,435家中外金融机构,70多家跨国公司地区总部和5000多家易、投资和中介服务机构,其区域流量经济总量和GDP贡献值在全国国家级开发区名列第一,证券市场交易额等单项指标已超过香港中环和新加坡中心区,位列全球前三。

被上海人戏称为三大神器的建筑更是成为上海的地标性建筑。

3、中外著名建筑:迪拜帆船酒店

阿拉伯塔酒店因外形酷似船帆,又称迪拜帆船酒店,酒店建在离沙滩岸边280米远的波斯湾内的人工岛上,仅由一条弯曲的道路连接陆地,酒店共有56层,321米高,酒店的顶部设有一个由建筑的边缘伸出的悬臂梁结构的停机坪。

位于阿联酋迪拜海湾,以金碧辉煌、奢华无比著称。

它是世界上最奢华的酒店之一,全部是落地蓝钻玻璃窗,从正侧两面的落地玻璃,能随时俯瞰一望无际的阿拉伯海。

晚上从正对着的

玻璃望出去,还能看到形状完美的帆船倒影。

全世界顶级设计师的奇思妙想只为缔造一座最梦幻的建筑。

中外经典建筑比较笔记1、解读建筑的角度:技术艺术文化2、中西建筑文化的异同之同——坚固和实用:(1)《建筑十书》坚固、实用、美观西汉,刘向《说苑》:实用、完坚老子:凿户牖以为室,当其无有,室之用也。

宫:穹也;室:实也。

(2)乌托邦色彩西方的乌托邦建筑理想(理想国、上帝之城、假象的斯弗金达城、泰勒马修道院、欧文的理想);中国的《诗经-硕鼠》中的“乐土”“乐国”——乌托邦;孔子:“子欲居九夷,乘桴浮于海”;道家海上三圣山;佛家净土世界;陶渊明的世外桃源、红楼梦太虚幻境等。

3、中西建筑文化的异同之异——美观与节俭:(1)美观是西方建筑最主要的目标:协调、结构、比例、造型、柱式、外在坏境等,形态美。

追求美观,形式美——现代西方追求形式的怪诞。

一切美来源于上帝的创造,模仿上帝的造物,就是创造美。

(2)中国古代建筑目标:卑宫室——代表古代圣人的理想(尚简,简朴),而不是关注美的构造,“先质而后文”玉华宫:唐太宗,正殿铺瓦,旁店铺草虚华无实,不能经久。

建造者与上古圣人接近。

4、中西不同建筑追求后的文化背景(1)本体论(2)建筑作为古代最为重要的一项生产和创造活动,它的意义象征与精神诉求,与其赖以产生与存在的各种文化的本体论的诉求,实际上是分不开的。

言哲学创宗教者,无不建立,一物以为本体,其所有之实相虽异,其所举形式之是同。

——章太炎《建立宗教论》西方的最高神——逻各斯中国道家——道;儒家——天;佛家——佛在中化佛教中的救世主形象三画而连其中,谓之王。

三画者,天地与人也;而连其中者,通其道也。

取天地与人之中以为贯,而参通之,非王者庸能当是。

——董仲舒(3)中西文化各自的终极追求天人合一:-天人合一与喜好自然无关-天人合一现在被过分解释和附庸-天人合一并没有明确表达人与自然和谐的意思,文献最早见于北宋张载-天人合一:最高存在和人的一种感应、交往;是一种“承”,最后达到心的统一;达到天人合一的境界就是达到圣人的境界天人合一本身并不能拿来解释建筑跟自然环境的关系天人合一的思想不是中国独有的——三位一体论:天人合一、神人合一;印度教:梵我合一5、中西不同建筑追求根源于各自不同的形而上学背景(1)西方:犹太基督教主流,神本体论上帝是美的——万物的美源于神和上帝——自然万物的美是神和上帝的创造——人所创造之物的美,应该模仿上帝所创造之物的美建筑如人——按人的比例创造建筑,表现上帝的美西方的建筑原则:体现上帝的美(2)中国:唐宋之前:天——儒家;道——道家宋明以来:心——佛教的禅宗;儒家理学的“心”学(3)西方的二元本体论思想:通过对原罪的忏悔和对信仰的不懈坚持,最后获得上帝对灵魂的拯救。

谈中西方传统建筑的差别摘要:中西方传统建筑具有极为明显的差别,这些差别分别体现在各种不同的建筑形式上。

建筑文化的性质和特征更是决定了传统建筑在整个人类文化中的重要地位,而中西方传统建筑的差异,恰恰给了世界建筑更为多元化的发展空间,使得世界建筑可以沿着不同的轨道向着不同的方向继续发展下去关键词:建筑文化、传统、差别中国与西方国家都有其各自的传统建筑。

由于地域和发展历史不同等诸多原因,中西方传统建筑具有极为明显的差别,这些差别分别体现在各种不同的建筑形式上,如宫殿建筑、民居建筑、装饰装修色彩等方面。

一、同样是宫殿建筑,中外对其有着不甚相同的文化追求和文化意蕴。

1.中外传统等级观念有差别从宫殿的布置方式看,中国宫殿有着严格的主次内外之分。

以紫禁城为例,其外朝和内寝是完全分隔开的,内寝因是后妃所居,所以呈完全封闭状态,建筑密集,安排有各种功能的房屋,俨然是一个个独立的小天地。

建筑的等级甚至在并列于大台基上的外朝三大殿上也反映出来:太和殿级别最高,用重檐庑殿顶;中和殿是皇帝大朝的准备用房,就只用单檐四角攒尖顶;最后的保和殿是宴请重臣和举行殿试之处,其地位比中和殿重要,于是用了重檐歇山顶。

而外国宫殿中各种用房的设置没有十分明显的等级差,像凡尔赛宫内,国王起居之处与贵族大臣们的休息办公同处一个楼面,仅室内装修有些差别。

楼中央著名的大楼梯完全没有像太和殿台基那样,特别设有皇帝专用的丹陛。

另外,由于习俗的不同,西方不存在男女有别的封建伦理,相反的,王公大臣均要携带夫人去出席国王的宴会、舞会等各种娱乐活动,因此,宫殿建筑的公共活动大厅特别多,这些听的室内布置较为亲近宜人,并且可与室外的花园直接相通,格调较为明亮开敞。

2.中国重群体而外国重单体由于文化传统和建筑观念的差异,中西城市中的宫殿所采取的设计方法是很不相同的。

西方皇宫强调的是建筑物的单体,即以某一主要的宫殿作为王室权力的象征——例如法国路易十四时的凡尔赛宫——而中国宫殿强调的是群体吗,它必须通过一连串空间和实体的组合交替,来烘托某一特定的主题。

中外建筑对比——颐和园与罗马大教堂一、颐和园1、自然的山水骨架影响布局方式颐和园始建于乾隆十五年,是依照原有的瓮山和西湖修建的。

有山有水这便是颐和园最初的山水地形。

后来根据周围的环境进行了整体的规划,形成了万寿山和昆明湖。

这样的山水骨架就为颐和园的大的整体布局限定了大的框架。

从某种意义上说,就等于决定了颐和园的布局方式。

设计师还非常巧妙的将这些山水地形条件加以很好的利用和改造,有取有舍,就形成了我们今天所看到的古典皇家园林所特有的“一池三山”的格局。

2、功能的分区显示布局特点颐和园根据使用功能基本可以分为三个区:以仁寿殿为中心的政治活动区,以乐寿堂、玉澜堂和宜芸馆为主体的生活居住区,以万寿山和昆明湖等组成的风景游览区,前两个区集中在东宫门。

而风景区则主要集中在万寿山和昆明湖周围,有佛香阁、长廊、排云殿、十七孔桥、铜牛、知春亭等著名的建筑。

众多的建筑和景点构成了颐和园的主要内容,同时也显示出了颐和园布局的整体脉络,主次分明。

这样的布局形式不仅很好的和原有的地形相结合,也成就了这座古典皇家园林的的使用功能。

3、布局中的空间问题颐和园的布局也很好的表现出了空间的概念。

这主要有两方面的原因:一是山水地形本身的尺度很大,让人能够感受到强类的空间感;另外颐和园还巧妙的利用“借景”的手法来实现了空间的延伸。

以园外数十里西山群峰为北京,把玉泉山上的宝塔纳入全园画面之中,从园中西眺,人们会更感到山外有山,景外有景。

全园建筑依据山湖形式巧妙安排,并且以西山群峰为借景,更加使景色变幻无穷,美不胜收。

(图一)艺术特色1、兼备实用性与艺术性中国古典建筑艺术品既有受重力规律支配的物质性,又有受审美规律支配的精神性;既有符合目的性的实用价值,又有可供欣赏的艺术价值;既是科学史的产物, 又是艺术史的成果。

园内的十七孔桥也是实用性与艺术性并存的建筑代表。

广阔的昆明湖,桥面呈长长的曲线横跨其上,桥如虹,水如空,既宜远观,又宜近赏。

另外,它对于周围环境的构景功能也十分显著。

2、山水桥的奇幻之美在中国古典园林中,石是园之骨,也是山之骨,不仅是山的组成部分,还可以是山的表征。

颐和园乐寿堂前现有大石如屏,色青而润,体量巨大。

颐和园的青芝岫垒块层叠,覆压重深,有雄伟浑厚之态,颇能给人以壮美之感。

颐和园的万寿山如真山似假便奇。

依山而建的建筑群形成了丰富的景观效果:万寿山麓绚丽如虹的长廊,山腰雄伟高耸的佛香阁,金光璀璨的排云殿,山颠异彩纷呈的智慧海。

所有这些引得游人如云、纷至沓来。

颐和园水体景观的最大特色在于那些大大小小的桥,这些桥极大地丰富了水体景观。

十七孔桥犹如长虹卧波,细腰如带,弯环如许的玉带桥倒映入水,桥和倒影一虚一实,又能逗人萌生一道长虹上下圆的烂漫遐想。

还有荇桥、镜桥等梁式桥, 由于桥的体量较大, 桥身高而平坦, 上面均建有亭榭,这里不但是凭空凌波欣赏水体景观的最佳处所,而且如果变换方位和视角,则又可见多姿多彩的亭榭和桥梁一起,倒影荡漾于碧波,令人真幻莫辨。

颐和园主体山——万寿山, 是在其原型瓮山的基础上人力加工而成的;其主体水系——昆明湖是仿杭州西湖所作,加之其总体上的反轴线布局,突出了它天然山水园的特色。

(图二)二、罗马大教堂(圣彼得大教堂)一般情况下,比较雄伟壮观的教堂大多是基督教举行宗教仪式的地方,虽然宗教的仪式没有什么区别,但是,在不同时期内,教堂的建筑风格却各不相同。

早期的教堂多为长方形结构,8世纪后,开始出现拜占廷式的教堂,到了11世纪,教堂建筑进入“罗马式建筑”时期,12世纪末到15世纪末,是教堂的“哥特式”时期,文艺复兴时期,教堂的建筑风格又回到古希腊式和罗马式,著名的圣彼得大教堂就是其代表之一。

(图三)文艺复兴建筑最明显的特征是扬弃中世纪时期的哥特式建筑风格,而在宗教和世俗建筑上重新采用古希腊罗马时期的柱式构图要素。

但是意大利文艺复兴时代的建筑师绝不是泥古不化的人,他们甚至将各个地区的建筑风格同古典柱式融合在一起。

建筑师在创作中既体现统一的时代风格,又十分重视表现自己的艺术个性,各自创立学派和展现个人的独特风格。

总之,文艺复兴建筑,特别是意大利文艺复兴建筑,呈现出空前繁荣的景象,是世界建筑史上一个大发展和大提高的时代。

圣彼得大教堂气势磅礴,采取了集中式的古罗马建筑形式,给人一种奋发向上的精神力量。

它利用了先进的科学技术成果,这对一贯反科学的教会来说是一个沉重打击,它是“人类从来没有经历过的最伟大进步的变革”时代的不朽纪念碑,是文艺复兴式教堂建筑艺术达到顶峰的重要标志。

圣彼得大教堂从兴建、到经历多次的扩建和改建、再到最后装饰完毕,总共经历了1300多年的历史,而这一个过程正好是基督教在罗马帝国发展壮大的过程,从这个意义上说,圣彼得教堂建筑史也就是基督教发展史的一部分。

中外建筑之间有很多的差异和不同,而造就这些差异的正是中外不同的文化与生活习惯等。

一、文化意念上的差异文化意念上的差异是建筑文化的首要形成原因。

众所周知,建筑是为人构筑的,这就决定了建筑的人文性,研究中外建筑文化上的建筑首先应从物质现实和观念形态、文化崇尚出发,看建筑是崇人、为人还是崇神;其次,看建筑反映的生活方式和审美情趣;最后看建筑的技艺、传统和变革精神。

由于建筑与人类生活的密切联系,其巨大的艺术表现力量以及它与人类文化的深刻的同构对应关系,体现着人类的文化思想观念。

简言之,中国古代建筑始终是以现世的君权为核心的,渗透着中国人的伦理观念;而西方古代建筑是宗教的、神权的。

四、布局方式上的差异从古代文献记载绘画中的古建筑形象一直到现存的古建筑来看,中国古代建筑在平面布局方面有一种简明的组织规律,这就是每一处住宅、宫殿、官衙、寺庙等建筑,都是由若干单座建筑和一些围廊、围墙之类环绕成一个个庭院而组成的,是封闭的群体的空间格局,在地面平面铺开,类似于“四合院”模式。

中国建筑除了佛塔以外,一般只造一两层,但多沿着地面向四周铺得很开,同时,这种庭院式的组群与布局,一般都是采用均衡对称的方式,沿着纵轴线(也称前后轴线)与横轴线进行设计。

比较重要的建筑都安置在纵轴线上,次要房屋安置在它左右两侧的横轴线上,是一种“集体”的美。

其实中国古代建筑无论大小通常都有这样预定规划,遵循着礼制观念来建设,且以封建政权为其核心。

例如;北京明清宫殿,明十三陵,曲阜孔庙即是以重重院落相套而构成规模巨大的建筑群,各种建筑前后左右有主有宾合乎规律地排列着,体现了中国古代社会结构形态的内向性特征,宗法思想和礼教制度。

欧洲建筑是开放的单体的空间格局向高空发展,造得高大雄伟,并且在垂直方向加以扩展和强化,以高耸的穹隆、钟楼和尖塔来渲染艺术特性。

通常是围绕着一座或几座有市民公共活动中心性质的教堂进行发展布局,街道或自由曲折,或作放射状自发的伸展,城市外围形状一般也不规则,商店、作坊满布全城,面向大街。

以相近年代建造、扩建的北京颐和园和圣彼得大教堂比较,前者是由数以千计的单个房屋组成的波澜壮阔,气势恢宏的建筑群体,围绕轴线形成一系列院落,平面铺展异常庞大;后者则采用“体量”的向上扩展和垂直叠加,由巨大而富于变化的形体,形成巍然耸立、雄伟壮观的整体。

五、建筑发展上的差异建筑的发展不同,表现了中西方对革新态度的差别。

从建筑发展过程看,中国建筑是保守的。

据文献资料可知,中国的建筑形式和所用的材料3000年不变。

与中国不同,西方建筑经常求变,其结构和材料演变得比较急剧。

从希腊雅典卫城上出现的第一批神庙起到今天已经2500余年了,期间整个欧洲古代的建筑形态不断演进、跃变着。

从古希腊古典柱式到古罗马的拱券、穹窿顶技术,从哥特建筑的尖券,十字拱和飞扶壁技术到欧洲文艺复兴时代的罗马圣彼得大教堂,无论从形象、比例、装饰和空间布局,都发生了很大变化。

这反映了西方人,敢于独辟蹊径,勇于创新的精神。

六、美学艺术上的差异中国较为强调曲线与含蓄美,即“寓言假物,不取直白”。

如园林的布局、立意、选景等,皆强调虚实结合,文质相辅。

一步一景,曲径通幽,水道为自然的瀑布、溪流和湖泊或追求自然情致,或钟情田园山水,或曲意寄情托志。

工于“借景”以达到含蓄、奥妙,姿态横生;巧用“曲线”以使自然、环境、园林在个性与整体上互为协调、适宁和恬、相得益彰而宛若天开。

“巧于因借,精在体宜”的手法,近似于中国古典诗词的“比兴”或“隐秀”,重词外之情、言外之意。

看似漫不经心、行云流水,实则裁夺奇崛、缜密圆融而意蕴深远。

中国传统的建筑用斗拱将屋檐托起的交叠的曲木,斗拱不但可“用以减少立柱和横梁交接处的剪力”,还具有装饰作用。

它将纵向的力量向横向拓展,从而构造出多种多样的飞檐,飞檐有许多类型,或低垂,或平直,或上挑。

其不同的形式制造出不同的艺术效果,或轻灵,或朴实,或威严。

不仅亭、台、楼、阁都要用飞檐来标明自己的身份,表达自己的情感,而且飞檐的高低、长短往往会成为建筑设计的难点和要点。

正所谓“增之一分则太长,减之一分则太短”,飞檐的设计必须恰到好处才能显得轻灵而不轻佻,朴实而不机械,威严而不呆板。

用举折和举架形成屋顶的斜坡或曲面。

翘起如翼的屋顶是我们民族文化的骄傲,而且在使用颜色上,中国建筑是世界各建筑体系中最大胆的”,不但在大建筑物中使用朱红色,而且还大量用彩绘来装饰木架部件。

除此之外,中国建筑的装饰部件,大到结构部件、脊吻、瓦当,小到门窗、门环、角叶,都具有很强的装饰形状或图案。

西方则以平直、外露、规模宏大、气势磅礴为美,比如开阔平坦的大草坪、巨大的露天运动场、雄伟壮丽的高层建筑等等,皆强调轴线和几何图形的分析性,平直、开阔、外露等无疑都是深蕴其中的重要特征,与中国建筑的象征性、暗示性、含蓄性等有着不同的美学理念。

西方的建筑着眼于实物体。

古代希腊的毕达哥拉斯、欧几里得首创的几何美学和数学逻辑,亚里士多德奠基的“整一”和“秩序”的理性主义“和谐美论”,对整个西方文明的结构带来了决定性的影响,一切科学和艺术,它们的道路都被这种理念确定了命运。

翻开西方的建筑史,不难发现,西方建筑美的构形意识其实就是几何形体综上所有论述,中外建筑文化上的差异不是一朝一夕所形成的,但随着社会经济的发展和世界一体化的深入,中外之间的差异也在慢慢的缩小,各国之间的文化交融在日常生活中也并不少见,比如中国文化法国行等国与国之间的文化交流也在日益的加强,建筑文化的多元化发展成了现代建筑学者正深思研究的话题,关于建筑文化的交融、重整、创新,我们应加强建筑创作的学习,积极向西方优秀建筑设计理念借鉴、学习,形成真正属于我们中国文化风格和建筑的审美潮流!2016级工商六班侯嘉轩16204090637。