高考小说阅读之分析小说情节特点及作用教学设计

- 格式:doc

- 大小:21.00 KB

- 文档页数:2

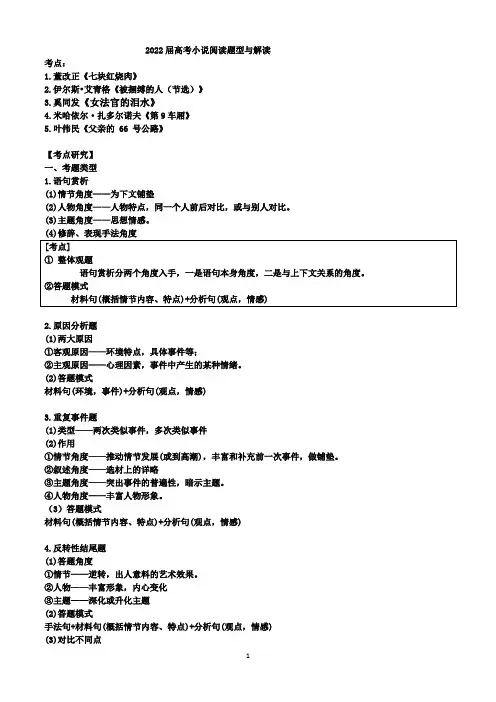

2022届高考小说阅读题型与解读考点:1.董改正《七块红烧肉》2.伊尔斯•艾青格《被捆缚的人(节选)》3.奚同发《女法官的泪水》4.米哈依尔·扎多尔诺夫《第9车厢》5.叶伟民《父亲的 66 号公路》【考点研究】一、考题类型1.语句赏析(1)情节角度——为下文铺垫(2)人物角度——人物特点,同一个人前后对比,或与别人对比。

(3)主题角度——思想情感。

(4)修辞、表现手法角度2.原因分析题(1)两大原因①客观原因——环境特点,具体事件等;②主观原因——心理因素,事件中产生的某种情绪。

(2)答题模式材料句(环境,事件)+分析句(观点,情感)3.重复事件题(1)类型——两次类似事件,多次类似事件(2)作用①情节角度——推动情节发展(或到高潮),丰富和补充前一次事件,做铺垫。

②叙述角度——选材上的详略③主题角度——突出事件的普遍性,暗示主题。

④人物角度——丰富人物形象。

(3)答题模式材料句(概括情节内容、特点)+分析句(观点,情感)4.反转性结尾题(1)答题角度①情节——逆转,出人意料的艺术效果。

②人物——丰富形象,内心变化③主题——深化或升化主题(2)答题模式手法句+材料句(概括情节内容、特点)+分析句(观点,情感)(3)对比不同点非反转性结尾——呼应标题或开头,给读者想象和思考空间,揭示主题。

(1)她那脸上有着一种难得见到的东西:美妙的色泽,健康,安详,自信。

(2分)(2)我从椅子上夺过衬衣,把它系在这个大喊大叫的女人的脖子上,把她像一只淹死的猫一样吊在那黑沉沉的巨大的耶稣受难像下面的钉子上,这像就挂在她头顶上的黄粉墙上……(2分)1.(1)通过外貌描写(神态描写、短句)写出了女人的形象特征,与“她”的自私冷漠形成对比,也为下文不交换食物等情节做铺垫。

(2分。

手法1分,分析1分)(2)通过想象(动作描写、比喻),生动地表现了“我”用衬衣换取食物失败后极其愤怒的心理。

(2分。

手法1分,分析1分)【解析】赏析文中画线的句子,首先要准确判断出句子运用的表现手法,然后分析表达效果,还要注意结合画线句上下文的具体语境。

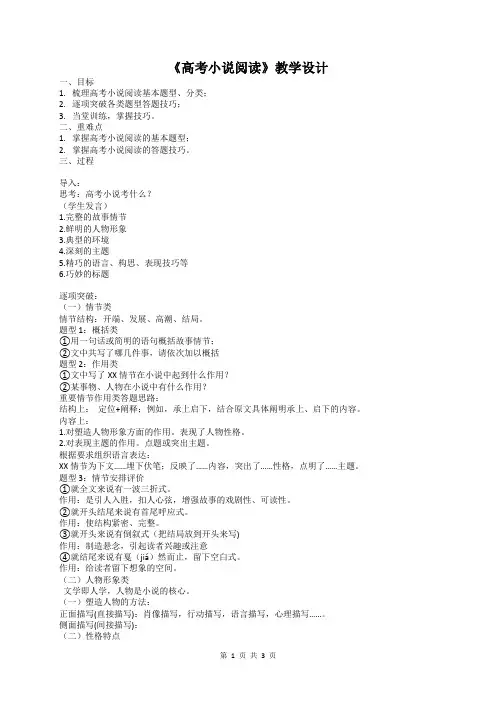

《高考小说阅读》教学设计一、目标1.梳理高考小说阅读基本题型、分类;2.逐项突破各类题型答题技巧;3.当堂训练,掌握技巧。

二、重难点1.掌握高考小说阅读的基本题型;2.掌握高考小说阅读的答题技巧。

三、过程导入:思考:高考小说考什么?(学生发言)1.完整的故事情节2.鲜明的人物形象3.典型的环境4.深刻的主题5.精巧的语言、构思、表现技巧等6.巧妙的标题逐项突破:(一)情节类情节结构:开端、发展、高潮、结局。

题型1:概括类①用一句话或简明的语句概括故事情节;②文中共写了哪几件事,请依次加以概括题型2:作用类①文中写了XX情节在小说中起到什么作用?②某事物、人物在小说中有什么作用?重要情节作用类答题思路:结构上:定位+阐释;例如,承上启下,结合原文具体阐明承上、启下的内容。

内容上:1.对塑造人物形象方面的作用。

表现了人物性格。

2.对表现主题的作用。

点题或突出主题。

根据要求组织语言表达:XX情节为下文……埋下伏笔;反映了……内容,突出了……性格,点明了……主题。

题型3:情节安排评价①就全文来说有一波三折式。

作用:是引人入胜,扣人心弦,增强故事的戏剧性、可读性。

②就开头结尾来说有首尾呼应式。

作用:使结构紧密、完整。

③就开头来说有倒叙式(把结局放到开头来写)作用:制造悬念,引起读者兴趣或注意④就结尾来说有戛(jiá)然而止,留下空白式。

作用:给读者留下想象的空间。

(二)人物形象类文学即人学,人物是小说的核心。

(一)塑造人物的方法:正面描写(直接描写):肖像描写,行动描写,语言描写,心理描写……。

侧面描写(间接描写):(二)性格特点(三)社会意义常见题型:1、结合全文,简要概括、分析人物形象。

2、分析小说对人物进行描写的具体方法及其作用。

答题步骤:1、人物总体评价:XX是一个——、——、——的()形象。

【情节+性格】。

——是几个形容词(四字居多,一般三四个);()是人物身份、职业等的定位。

注意事项:1.全面恰当,注意人物性格的复杂性、多重性,多角度分析。

高考小说整体阅读教学设计一、引言高考小说整体阅读教学是指以小说为主要教材,通过系统化的教学设计,提高学生对高考小说的整体理解和阅读能力。

本文将探讨高考小说整体阅读教学的原则、目标、内容和方法,旨在帮助学生全面提升高考小说阅读技巧。

二、教学原则1. 综合性原则:整体阅读教学要贯彻综合性原则,将小说与其他学科(如历史、文学、哲学等)相结合,拓宽学生的知识面。

2. 批判性原则:培养学生独立思考、理性分析的能力,让他们具备对小说内涵和人物形象进行批判性思考的能力。

3. 链接性原则:将不同小说之间建立联系,形成整体性的阅读思维模式,使学生在阅读中能够不断积累、扩展自己的认知。

三、教学目标1. 提高阅读理解能力:通过整体阅读教学,让学生能够准确把握小说的主题、内容,并从中提炼出作者的意图和思想。

2. 培养文学鉴赏能力:通过对小说的整体分析,引导学生深入理解文学作品的艺术魅力,提升对文学的欣赏和评价能力。

3. 锻炼批判性思维:通过分析小说中的人物形象、情节发展等要素,培养学生批判性思维和分析问题的能力。

4. 拓宽学生知识面:通过整体阅读教学,将小说与其他学科相结合,丰富学生的知识储备,培养综合素养。

四、教学内容1. 梳理故事情节:帮助学生理清小说的主线和分支情节,明确故事发展的逻辑关系,把握小说的整体结构。

2. 解读人物形象:引导学生分析小说中的人物,包括主要人物和次要人物,掌握他们的性格特点、行为动机以及与故事情节的关系。

3. 分析文学语言:指导学生理解小说中的文学语言,包括修辞手法、比喻、象征等,分析其对故事情节和人物形象的烘托作用。

4. 探究主题思想:通过整体阅读,引导学生思考小说的主题和表达的思想观点,提高学生对作者意图的理解和把握能力。

五、教学方法1. 教师导读法:教师通过对小说的导读,提供背景知识和必要的文学理论,引导学生进入故事情节和人物形象的世界。

2. 师生讨论法:教师引导学生进行师生或学生之间的小组讨论,共同解读小说中的关键内容和问题,培养学生的分析和表达能力。

“高考小说阅读之情节鉴赏方法”学情分析方案教学课时:一课时教学过程:一、学情分析及内容;《考试说明》对“文学类文本阅读”的要求是:阅读和鉴赏文学作品。

对全国卷近6年的试题研究发现,全国卷在文学类文本阅读的选文文体上比较固定,长期考查小说阅读,只有2017年高考全国Ⅱ卷和全国Ⅲ卷考查了散文阅读,2018年全国三套试卷仍然考查小说阅读。

因此,二轮复习,我们一定要把小说阅读作为重点,力求做到规范答题。

情节是小说的三要素之一,是为塑造人物形象,表达小说主题服务的。

从命题考查的角度来讲,对情节的考查具有较强的综合性,涉及与小说环境、情节、人物、主题四级概念的紧密联系,因而情节题几乎成为高考小说阅读的必考题。

这节课的内容主要是掌握高考小说情节鉴赏的方法以及答题的规范模式。

二、教学对象:高三学生三、教学目标:1、了解小说情节类常见的设题类型。

2、运用规律掌握情节类题目的解题方法,规范答题模式。

四、教学难点:运用规律掌握情节类题目的解题方法,规范答题模式。

五、教学工具:PPT六、过程与方法:习题讲解法、对比阅读法一)情节概况类常见设问方式1、(一句话、简明的语句分点)概括主要故事情节。

2、请用简明的语言梳理这篇小说的脉络。

3、文中共写了哪几件事,请依次加以概括。

4、概括小说的部分内容(包括指出开端、发展、高潮和结局四部分中的某一方面)。

5、简要概括人物的心理变化过程。

(考查概括小说局部情节的能力)真题示例:略思考方式:①围绕贯穿小说的线索。

②理清小说结构层次:开端、发展、高潮、结局③按人物活动的场面梳理情节。

规范答题模式:主谓句:何人在何时何地做了何事【注意】:1、答题时根据小说内容和题目要求适当取舍,但核心要素“何人”“何事”必须具备。

2、主谓宾形式组织答案,不可纠缠细节、面面俱到。

3、由于小说事件的复杂性,在概括故事情节时,要避免前后情节的相互交错,所以要注意事件涉及的对象前后一致。

举例(略)真题讲解:略二)情节手法类常见提问方式:1、情节结构,有何特色,请简要分析。

小说:概括情节,分析线索及其作用一、课程标准引导学生阅读古今中外诗歌、散文、小说、剧本等不同体裁的优秀文学作品,使学生在感受形象、品味语言、体验情感的过程中提升文学欣赏能力,并尝试文学写作,撰写文学评论,借以提高审关鉴赏能力和表达交流能力。

学习目标与内容(1)精读古今中外优秀的文学作品,感受作品中的艺术形象,理解欣赏作品的语言表达,把握作品的内涵,理解作者的创作意图。

结合自己的生活经验和阅读写作经历,发挥想象,加深对作品的理解,力求有自己的发现。

(2)根据诗歌、散文、小说、剧本不同的艺术表现方式,从语言、构思、形象、意蕴、情感等多个角度欣赏作品,获得审美体验,认识作品的美学价值,发现作者独特的艺术创造。

(3)结合所阅读的作品,了解诗歌、散文、小说、剧本写作的一般规律。

捕捉创作灵感,用自己喜欢的文体样式和表达方式写作,与同学交流写作体会。

尝试续写或改写文学作品。

(4)养成写读书提要和笔记的习惯。

根据需要,可选用杂感、随笔、评论、研究论文等方式,写出自己的阅读感受和见解,与他人分享,积累、丰富、提升文学鉴赏经验。

二、概括情节,分析线索及其作用情节是小说中用以表现人物性格或主题的一系列有组织的生活事件,是小说中最具体可感的内容,也是高考考查的重点。

高考对小说情节的考查,一般有三种题型:一是概括情节(筛选信息、归纳内容要点),分析线索及其作用;二是分析情节作用(分析某一情节或开头结尾在文中的作用);三是分析情节构思的技巧及其表达效果。

(一)“梳理概括情节”,就是要求考生能够按照一定的顺序梳理情节,并用简要的语言加以概括表述。

1.高考考查这一考点的试题一般有两种:①概括小说的部分情节,如概括开端、发展、高潮和结局中某一部分的情节;②概括全文的故事情节,这种试题有时候要求考生用一句话概括故事情节,有时候要求考生从某一角度对小说情节(或情感变化)进行概括。

2.小说情节的基本模式是:开端―→发展―→高潮―→结局。

高考小说阅读综合教案教案标题:高考小说阅读综合教案教案目标:1. 帮助学生提高小说阅读理解能力,培养批判性思维和文学欣赏能力。

2. 帮助学生掌握分析和解读小说的方法和技巧。

3. 培养学生的写作能力,使其能够准确表达对小说的理解和观点。

教案内容:一、教学导入(10分钟)1. 利用短视频或图片展示引入小说的主题或背景,激发学生的兴趣。

2. 提出问题,引导学生思考和讨论与小说主题相关的话题。

二、小说导读(15分钟)1. 介绍小说的作者、出版时间、背景等基本信息,让学生对小说有初步了解。

2. 分析小说的结构、主题和核心思想,引导学生思考和预测故事发展。

3. 引导学生分析小说的人物形象、情节和语言运用,培养学生的文学欣赏能力。

三、小说阅读与理解(30分钟)1. 学生独立阅读小说的指定章节或整篇小说。

2. 提供问题,引导学生深入思考和分析小说的细节、主题和意义。

3. 学生进行小组讨论,分享他们对小说的理解和观点。

四、分析小说的文学特点(20分钟)1. 引导学生分析小说的叙事手法、人物形象塑造、语言运用等文学特点。

2. 引导学生分析小说的风格、主题和意义,培养学生的批判性思维。

五、写作训练(25分钟)1. 要求学生根据自己的理解和观点,撰写一篇关于小说的读后感或评论。

2. 提供写作指导和范例,指导学生如何组织文章结构和表达观点。

3. 学生互相交换作文,进行互评和修改。

六、课堂总结与反思(10分钟)1. 学生展示他们的作文,分享他们对小说的理解和观点。

2. 教师进行总结,强调重点和难点,回答学生提出的问题。

3. 学生进行反思,思考他们在本节课中的收获和不足之处。

教学资源:1. 小说文本2. 视频或图片资源3. 问题和讨论指导4. 写作指导和范例教学评估:1. 学生的小组讨论表现和参与度2. 学生的写作表现和作文质量3. 学生对小说的理解和观点的表达能力教学延伸:1. 组织学生进行小说改编的创作活动,培养学生的创造力和表达能力。

(完整版)高考小说阅读鉴赏答题技巧教案高考小说阅读鉴赏答题技巧【教学时间】【教学目标】①熟悉小说的文体特征及高考设题类型;②通过训练归纳答题技巧并提高学生阅读理解小说的能力。

【教学重难点】(1)小说阅读鉴赏答题技巧(2)规范答题语言【教学方法】讲练结合【教学时数】8课时【教学过程】一、认识小说小说是反映社会生活的一种文学体裁,它以刻画典型人物为中心,通过完整的故事情节和人物活动着的环境的描写,来反映复杂的社会生活的。

典型人物、故事情节、典型环境是小说的三个要素。

故事情节完整,人物个性鲜明,环境描写逼真,主题思想深刻,构思角度精巧,是小说独有的特点,这样,我们在阅读小说时就应该从这些方面入手,捕捉答题技巧。

二、考点分析小说考查着重从人物形象、语言、表达技巧以及情节、高潮、结尾等方面设题考查。

同时,注重考查考生对作品表现出来的价值判断和审美取向作出评价,鼓励考生从不同角度和层面发掘作品的丰富意蕴,探讨作品中蕴含的民族心理和人文精神,对作品进行个性化阅读和有创意的解读。

常设置如下题型:环境类题、人物类题(或“形象类”)、情节类题、主题类题、理解含义类题、技巧类题、作用类题。

五、命题特点考查侧重点主要在于概括故事情节、鉴赏人物形象、把握小说的表达技巧和语言风格等。

同时,注重考查考生对作品表现出来的价值判断和审美取向作出评价,鼓励考生从不同角度和层面发掘作品的丰富意蕴,探讨作品中蕴含的民族心理和人文精神,对作品进行个性化阅读和有创意的解读。

三、具体考查角度:1.把握故事情节;2.揣摩人物形象;3.赏析环境描写;4.概括小说主题;5.分析写作技巧;6.品味语言特色。

四、高考小说阅读鉴赏答题技巧(一)人物形象1、常见题型①结合全文,简要分析人物形象。

②对文中人物进行客观公正的评析(包括作者自身对人物的态度和读者对人物的评价)——XX是一个怎样的人物?③概括人物的性格特征——XX有哪些优秀的品质?④分析小说对人物进行描写的具体方法及其作用。

高考小说阅读教案教案标题:高考小说阅读教案教学目标:1. 了解高考小说阅读的要求和考点;2. 培养学生对于文学作品的分析和理解能力;3. 提高学生的阅读和写作能力;4. 培养学生的批判性思维和创造性思维。

教学重点:1. 理解小说的基本结构和元素;2. 分析小说的主题、情节和人物形象;3. 掌握解读小说的方法和技巧;4. 运用所学知识进行文学评论和写作。

教学难点:1. 深入理解小说的内涵和意义;2. 运用批判性思维分析文学作品;3. 运用文学知识进行创作和表达。

教学准备:1. 教师准备:教学课件、教材、相关文学作品;2. 学生准备:课前阅读指定小说、笔记本、写作工具。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 引入话题:介绍高考小说阅读的重要性和作用;2. 提问学生对于小说的理解和阅读经验;3. 激发学生对于小说阅读的兴趣和思考。

二、知识讲解(15分钟)1. 讲解小说的基本概念和结构:包括情节、人物、主题等;2. 分析高考小说阅读的考点和要求;3. 介绍解读小说的方法和技巧。

三、案例分析(20分钟)1. 选择一篇高考小说作为案例,进行分析和讨论;2. 引导学生分析小说的主题、情节和人物形象;3. 指导学生运用批判性思维进行文学评论。

四、小组讨论(15分钟)1. 将学生分为小组,让他们自由讨论所阅读的小说;2. 引导学生分享自己的观点和理解;3. 鼓励学生互相交流和提出问题。

五、写作指导(15分钟)1. 提供写作任务:要求学生根据所阅读的小说写一篇评论或创作一个新的故事情节;2. 分析写作要求和技巧;3. 指导学生进行写作实践,并提供反馈和建议。

六、总结和展望(5分钟)1. 总结本节课的学习内容和收获;2. 展望下一节课的教学内容和目标;3. 鼓励学生继续阅读和探索文学作品。

教学延伸:1. 布置课后阅读任务:要求学生选择一本自己喜欢的小说进行阅读和分析;2. 鼓励学生参加文学社团或阅读相关的文学资料;3. 提供更多的文学作品和阅读材料供学生自主学习和探索。

【题文】情节作用题在小说考题中经常出现,考查时可能结合环境、人物和主旨进行探究,考题灵活多样。

那这节微刊我们就来总结一下情节作用题的解答技巧。

一、小说的一般阅读方法塑造人物形象、具有完整的故事情节和具体的环境描写是小说的基本特征,被称为小说“三要素”。

我们阅读小说时可以把“三要素”作为突破口。

二、考点解读情节是小说中用于表现人物性格发展变化的事件,它是生活片段的有机剪辑,又是矛盾发生、发展的过程。

情节对人物形象的塑造、主题的揭示等方面起着重要的作用。

【常见设问方式】(1)小说前半部分侧重写×××,后半部分侧重写×××。

作者这样安排有什么用意?请结合全文,谈谈你的看法。

(2)文中的×××情景在小说中起到什么作用?(3)某段写的某某事物、人物在小说中有什么作用?(4)小说情节安排很有特色,请结合相关情节作简要分析。

三、方法归纳第一步:从五个对应关系考虑。

1.从情节与其他情节的关系考虑对这一方面又可以从以下角度思考:(1)就全文来说有一波三折式。

作用是引人入胜,扣人心弦,增强故事的戏剧性、可读性。

如《祝福》中祥林嫂的改嫁这一情节就有此作用。

(2)就开头、结尾来说有首尾呼应的作用,使结构更加严谨完整。

(3)就开头来说:①倒叙式(把结局放到开头来写),起到制造悬念的作用。

如《祝福》,采用了倒叙的结构形式,从祥林嫂临死前的肖像写起,再回顾祥林嫂初来鲁镇的情景,再次到鲁镇的经过等,设置了悬念。

②引起下文式,往往起到铺垫作用。

(4)就结尾来说:①出人意料的结局从结构安排上看,它使平淡的故事情节陡然生出波澜,如石破天惊,猛烈撞击读者的心灵,产生震撼人心的力量,《古渡头》的结尾就有此作用;从表现手法上看,与前文的伏笔相照应,使人觉得又在情理之中。

②令人伤感的悲剧结局从主题上看,能更好地深化主题;从表现人物性格看,能更好地塑造人物性格;这种结局令人感动,令人回味,引人思考。

高考小说阅读教案一、教学目标1.了解小说的基本概念和特点;2.掌握小说的阅读方法和技巧;3.能够分析小说的结构、人物、情节等要素;4.能够理解小说中的主题和意义;5.能够运用所学知识分析高考小说题目。

二、教学内容1. 小说的基本概念和特点小说是一种以故事为主要内容的文学体裁,具有以下特点:•故事性强,情节曲折;•人物形象鲜明,性格多样;•语言生动,形象化;•可以反映社会生活和人类命运。

2. 小说的阅读方法和技巧小说的阅读方法和技巧包括:•全面阅读:先整体把握小说的结构、主题和情节,再深入分析;•细节阅读:注意小说中的细节描写,了解人物性格和情感变化;•对比阅读:将不同的小说进行对比,了解不同的文学风格和表现手法;•反思阅读:思考小说中的主题和意义,对自己的生活和社会现实进行反思。

3. 小说的要素分析小说的要素包括结构、人物、情节等,分析这些要素可以更好地理解小说的内涵和意义。

1. 结构分析小说的结构包括起始、发展、高潮、转折和结局等部分,分析结构可以了解小说的整体布局和情节发展。

2. 人物分析小说中的人物是故事的主要承载者,分析人物可以了解他们的性格、行为和情感变化。

3. 情节分析小说的情节是故事的主要线索,分析情节可以了解故事的发展和转折。

4. 小说的主题和意义小说的主题是作者想要表达的思想和情感,小说的意义是读者从中获得的启示和感悟。

分析小说的主题和意义可以更好地理解小说的内涵和意义。

5. 高考小说题目分析高考小说题目通常会涉及到小说的结构、人物、情节、主题和意义等方面,掌握小说的阅读方法和技巧,分析小说的要素,可以更好地应对高考小说题目。

三、教学方法本教案采用讲授、讨论、分组讨论等教学方法,通过教师讲解和学生讨论,引导学生掌握小说的基本概念和特点,掌握小说的阅读方法和技巧,分析小说的要素,理解小说的主题和意义,应对高考小说题目。

四、教学过程1. 教师讲解教师讲解小说的基本概念和特点,小说的阅读方法和技巧,小说的要素分析,小说的主题和意义,高考小说题目分析等内容。

小说情节的特点及作用教学设计

教学目标:

(1)了解并掌握小说情节的特点及常见题型

(2)了解并掌握小说情节的作用及答题方法。

教学过程:

一:情节特点:

(1)概括小说情节特点的常见出题方式有:

1、某某情节结构,有何特色,请简要分析。

2、小说开端或结尾有何特色,请简析。

3、请简析小说某部分的构思艺术特色。

4、小说在结构安排上很有特色,请作简要说明。

5、本文开头两段不避其繁,结尾两段不避其简,作者为什么做这样的结构安排

(2)学生训练分析小说《陪爸看场电影》的情节特点。

(3)概括出小说情节常见的特点有:

1、出人意料、一波三折扣人心弦。

2、意料之外,情理之中

3、情节结构采用对比、先扬后抑、先抑后扬等方式

4、设置悬念,埋下伏笔

5、情节结构首尾呼应

6、结尾戛然而止,留下想象空间。

7、看有没有运用倒叙或插叙方式。

(4)学生堂上训练,小说《宋朝的挂件》,巩固练习答题方法

二:情节作用:

(1)概括小说情节作用的常见出题方式

(2)结合小说《宋朝的挂件》第二问,巩固练习答题方法

(3)概括出小说情节作用题常见模式

(4)学生训练,结合小说《弄假成真》情节作用题分析

(5)总结小说开头、中间、结尾作用。

三、作业布置强化。