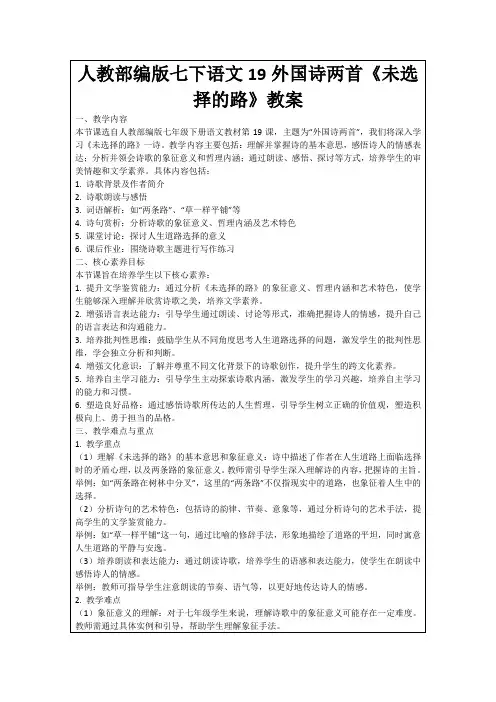

最新部编人教版七年级下册语文《未选择的路》导学案

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:5

语文七年级下人教新课标第 4 课《.未选择的路》学案课题:《未选择的路》课型:新授课时:一课时主备人:曹爱新审核人:宋新蕊时间:学习要点:1. 1.通过品味诗歌,悟出诗中所蕴含的人生哲理。

2.学习诗人对生活的理性思考,养成勤于思考的好习惯。

3.了解一点关于象征的知识。

重点难点:1.诗人为什么重点写那一条“未选择的路。

2.对于象征的理解。

教学过程:一、预习导学初读课文,尝试解决以下问题1.给下列加点字注音弗(f d)涉足(sh e)伫立(zh u)萋萋(q i)幽寂(j i)延绵(y①)2.解释下列词语人迹:涉足:伫立:3.了解作者身世及作品弗罗斯特:(1874-1963),美国诗人。

生于加利福尼亚州,祖籍新英格兰地区的马萨诸塞州。

他曾做过纺织工人、教员,经营过农场。

他徒步漫游过许多地方,被认为是“新英格兰的农民诗人”。

又常被称为“交替性的诗人” (指他处在传统诗歌和现代派诗歌交替的一个时期)。

著名诗集有《山间》《新罕布什尔》《西去的溪流》等。

4.有表情朗读课文二、检查导入1.导入:古今中外许多诗人作家,对“路”都有过精彩的描写,同学们是否记得一些?屈原有“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索” ,辛弃疾有“独上高楼,望尽天涯路”的诗句,鲁迅也有“其实世上本没有路,走的人多了,也便成了路”这富于哲理的名言。

人们常常把人的一生比作走一条路,把人生的选择比作对路的选择。

今天我们就来学习一首也是写“路” 的诗。

2.检查预习,听写生字。

3.学生简介作者,老师适当补充。

4.检查课文朗读情况。

(读准字音、读出节奏、读出感情)三、学习研讨(一)细读课文,理出文章思路,整体感知。

1.题目“未选择的路”中“路”的含义?明确:这首诗表面是写自然之路,实际是写人生道路。

诗人所写的重点不是那条已选择的路,而却是那条未选择的路。

2.诗人这种言在此而意在彼的手法是什么?谁能告诉大家?明确:是象征。

把看不见摸不着的含义(抽象的东西)寄托在一个实实在在(看得见摸得着)的物体上表达。

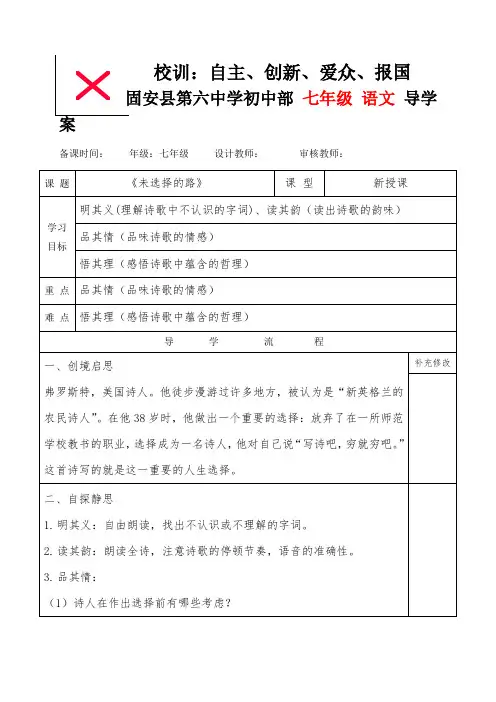

《未选择的路》导学案【学习目标】1、知识与能力:⑴了解诗人和诗人创作此诗的背景。

⑵能够流利的朗读、背诵本诗,悟出本诗歌中所蕴涵的哲理。

⑶了解一点关于象征的知识,初步掌握品味、欣赏诗歌的能力。

2、过程与方法:反复品读,理清思路,掌握课文内容,体会诗中蕴涵的思想感情和哲理;拓展延伸,提高诗歌鉴赏能力。

3、情感态度价值观:学习诗人对生活的理性思考,养成勤于思考的好习惯。

【学习重难点】①有表情的朗读诗歌;②理解诗歌所蕴涵的哲理。

【资料链接】1、走近作者弗罗斯特(1874-1963),美国诗人。

生于加利福尼亚州,11岁父亲去世,随母亲到英格兰马萨诸塞州定居。

在哈佛大学肄业二年,曾前后做过纺织工人、教员,经营过农场,并开始写诗。

他常被称为“交替性诗人”,意指他处在传统诗歌和现代派诗歌的交替的时期,与艾略特同为美国现代诗歌的两大中心。

他也被认为是“新英格兰的农民诗人”。

他的诗歌往往以描写新英格兰的自然景色或风俗人情开始,渐渐进入哲理的境界,诗风质朴无华,细致含蓄耐人寻味,著名诗集《波士顿以北》《白桦树》《山间》《西去的溪流》等。

2、走近文本1912年时弗罗斯特已经38岁,这一年他作出了一个重要的选择:放弃他在一所师范学校教书的职业,放弃本来可能更加平坦、安稳的生活,而选择了诗歌。

他对自己说:“写诗吧,穷就穷吧。

”夫妻二人商量后,决定到异地去闯一条路,找一个生活水平比较低,但更利于写诗的环境。

于是他们卖掉了祖父遗传下来的农场,再加上几年教书所得的一点积蓄,就这样他们来到大海对岸的英国,在离伦敦不远的一个村子里找到了一座木板茅屋的新家。

不久之后,他的第一本诗集《少年的意志》出版了,很快就以其特有的朴素坦率和真诚赢得了诗人们的好评。

美国著名诗人庞德特别撰文推荐,说它是美国很长一段时间以来最好的一本诗集。

3、所谓象征,就是在文学作品中,明写甲事物,借写甲事物暗示乙事物,但甲事物本身作为一种表现手段,一种具体形象,也要求给予充分注意。

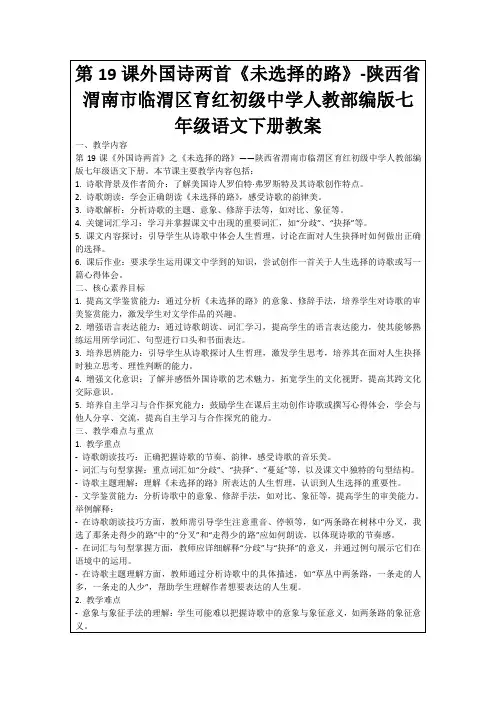

部编人教版七年级下册语文《未选择的路》教学设计1一. 教材分析《未选择的路》是部编人教版七年级下册语文教材中的一篇课文,本文通过讲述一个人在人生道路上做出选择的故事,教育学生要珍惜青春,勇于担当,做出正确的选择。

文章语言优美,寓意深刻,适合初中生阅读。

教学本文旨在让学生理解课文内容,体会作者的情感,培养学生的文学鉴赏能力,并从中受到启发,树立正确的人生观和价值观。

二. 学情分析七年级的学生正处于青春期,开始面临各种人生的选择,他们对未知的世界充满好奇,同时也存在一定的迷茫。

学生已经具备了一定的阅读理解能力,能够理解课文的基本内容,但对于文章的深层含义还需要引导。

此外,学生对于人生观、价值观的认知尚在形成中,需要教师的正确引导。

三. 教学目标1.知识与技能:能够正确地朗读课文,理解课文的基本内容,把握文章的主旨。

2.过程与方法:通过阅读、讨论、写作等方法,提高学生的阅读理解能力和文学鉴赏能力。

3.情感态度与价值观:感受作者对人生的思考,引导学生树立正确的人生观和价值观。

四. 教学重难点1.重点:理解课文内容,把握文章的主旨。

2.难点:理解课文中的比喻和象征手法,体会作者的情感。

五. 教学方法1.情境教学法:通过设置情境,让学生身临其境,更好地理解课文。

2.互动式教学法:引导学生参与课堂讨论,激发学生的思维。

3.启发式教学法:教师提问,引导学生思考,从而达到理解课文的目的。

六. 教学准备1.课件:制作课件,帮助学生更好地理解课文。

2.相关资料:收集与课文相关的资料,以便在教学中进行拓展。

3.教学用具:准备黑板、粉笔等教学用具。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过设置情境,引导学生思考人生的选择,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)教师朗读课文,学生跟读,确保学生正确地朗读课文。

然后教师呈现课文内容,让学生初步理解课文。

3.操练(10分钟)教师提出问题,引导学生进行思考,如:“课文中的‘未选择的路’象征着什么?”学生分组讨论,分享自己的观点。

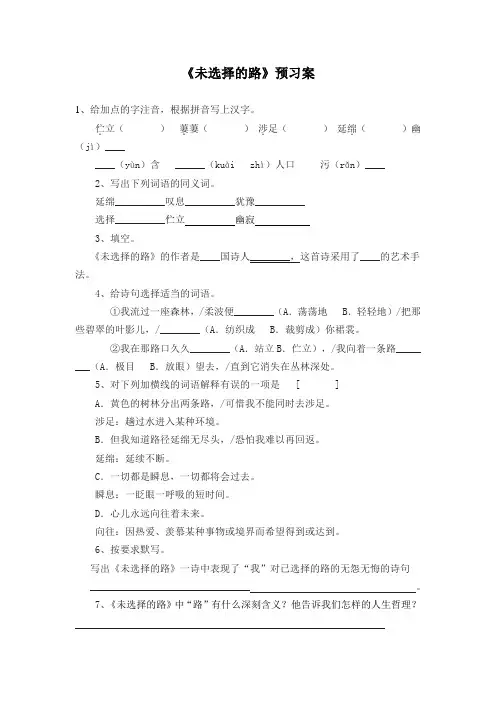

《未选择的路》预习案1、给加点的字注音,根据拼音写上汉字。

伫.立()萋.萋()涉.足()延绵.()幽(jì)____ ____(yùn)含 ______(kuài zhì)人口污(rǎn)____2、写出下列词语的同义词。

延绵__________叹息__________犹豫__________选择__________伫立幽寂3、填空。

《未选择的路》的作者是____国诗人________,这首诗采用了____的艺术手法。

4、给诗句选择适当的词语。

①我流过一座森林,/柔波便________(A.荡荡地 B.轻轻地)/把那些碧翠的叶影儿,/________(A.纺织成 B.裁剪成)你裙裳。

②我在那路口久久________(A.站立B.伫立),/我向着一条路________(A.极目 B.放眼)望去,/直到它消失在丛林深处。

5、对下列加横线的词语解释有误的一项是 [ ]A.黄色的树林分出两条路,/可惜我不能同时去涉足。

涉足:趟过水进入某种环境。

B.但我知道路径延绵无尽头,/恐怕我难以再回返。

延绵:延续不断。

C.一切都是瞬息,一切都将会过去。

瞬息:一眨眼一呼吸的短时间。

D.心儿永远向往着未来。

向往:因热爱、羡慕某种事物或境界而希望得到或达到。

6、按要求默写。

写出《未选择的路》一诗中表现了“我”对已选择的路的无怨无悔的诗句________________________________ 。

7、《未选择的路》中“路”有什么深刻含义?他告诉我们怎样的人生哲理?答案:1、zhù qī shâ mián 寂蕴脍炙染2.连续不断叹气踌躇挑选停留幽静3.美弗罗斯特象征4、(略)5、A6、“它荒草萋萋,十分幽寂,/显得更诱人,更美丽;”“而我选择了人迹更少的一条,/从此决定了我一生的道路。

”7、路既指林中的小路,又指人生的道路。

它告诉我们:人只能选择一条人生之路,所以必须慎重。

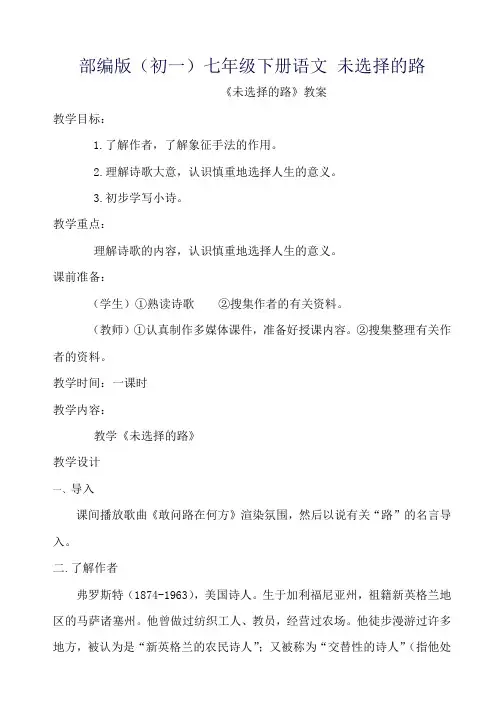

部编版(初一)七年级下册语文未选择的路《未选择的路》教案教学目标:1.了解作者,了解象征手法的作用。

2.理解诗歌大意,认识慎重地选择人生的意义。

3.初步学写小诗。

教学重点:理解诗歌的内容,认识慎重地选择人生的意义。

课前准备:(学生)①熟读诗歌②搜集作者的有关资料。

(教师)①认真制作多媒体课件,准备好授课内容。

②搜集整理有关作者的资料。

教学时间:一课时教学内容:教学《未选择的路》教学设计一、导入课间播放歌曲《敢问路在何方》渲染氛围,然后以说有关“路”的名言导入。

二.了解作者弗罗斯特(1874-1963),美国诗人。

生于加利福尼亚州,祖籍新英格兰地区的马萨诸塞州。

他曾做过纺织工人、教员,经营过农场。

他徒步漫游过许多地方,被认为是“新英格兰的农民诗人”;又被称为“交替性的诗人”(指他处在传统诗歌和现代派诗歌交替的一个时期)。

他著名的诗集有《山间》《新罕布什尔》《西去的溪流》《又一片牧场》等。

三.朗读诗歌,整体感悟教师引导学生反复朗读诗歌并独立思考,感悟诗歌的语言。

思考题:1.怎样理解诗歌中所说的“路”?这是怎样一种表现手法?你能从学过的课文中找出类似的例子吗?2.诗歌中写到了两条路——选择的路和未选择的路。

请找出有关描写的语句。

3.四节诗各表达了什么意思?4.升华全诗主旨的诗句是哪句?5.这首诗到底想告诉我们什么?讨论、明确:1.表面说的是自然界的道路,而实际上是借自然界的道路来表达对于人生之路的思考。

这是一种象征手法。

我们曾学过的《在山的那边》和《行道树》等都采用了这种写法。

2.选择的路是:荒草萋萋,十分幽寂,更诱人,更美丽,很少留下旅人的足迹。

未选择的路是:消失在丛林深处的有许多人走过的一条小路。

3.第一节,写诗人站在道路的岔口,遭遇道路选择的尴尬与无奈,陷入沉思——一经选择便无从回头。

第二节,写诗人选择了一条极富挑战性的道路,这条道路“荒草萋萋,十分幽静。

显得更诱人,更美丽”。

第三接,写诗人踏上自己选择的路。

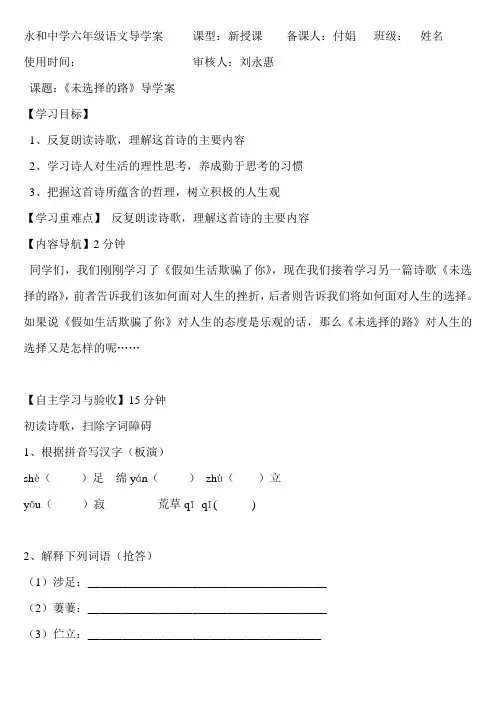

永和中学六年级语文导学案课型:新授课备课人:付娟班级:姓名使用时间:审核人:刘永惠课题:《未选择的路》导学案【学习目标】1、反复朗读诗歌,理解这首诗的主要内容2、学习诗人对生活的理性思考,养成勤于思考的习惯3、把握这首诗所蕴含的哲理,树立积极的人生观【学习重难点】反复朗读诗歌,理解这首诗的主要内容【内容导航】2分钟同学们,我们刚刚学习了《假如生活欺骗了你》,现在我们接着学习另一篇诗歌《未选择的路》,前者告诉我们该如何面对人生的挫折,后者则告诉我们将如何面对人生的选择。

如果说《假如生活欺骗了你》对人生的态度是乐观的话,那么《未选择的路》对人生的选择又是怎样的呢……【自主学习与验收】15分钟初读诗歌,扫除字词障碍1、根据拼音写汉字(板演)shè()足绵yán()zhù()立yōu()寂荒草qīqī( )2、解释下列词语(抢答)(1)涉足:_________________________________________(2)萋萋:_________________________________________(3)伫立:________________________________________3、朗读诗歌,用“/”在诗句中标出诗歌的节奏。

4、整体感知诗歌内容。

5、你怎样理解这首诗的主题?【再读诗歌,合作探究】10分钟1、朗读《未选择的路》,说说“路”包含了什么深刻的含义,你从中悟出什么人生的哲理。

2、这首诗为什么以“未选择的路”为题?诗中在写“我”选择了“人迹更少”的“另外一条路”的同时,是怎样表现对“未选择的路”的向往的?【展示提升、教师评价并板书】10分钟【巩固检测】(任选一题)8分钟★1、看拼音写词shè()足绵yán()zhù()立yōu()寂荒草qīqī( )★★2、阅读《未选择的路》的最后一节,思考(1)、升华全诗旨意的诗句是____________________________________________ (2)、怎样理解诗歌中所说的“路”?这是怎样的一种表现手法?你能从学过的课文中找出类似的例子吗?学后反思_:__________________________________________________________________。

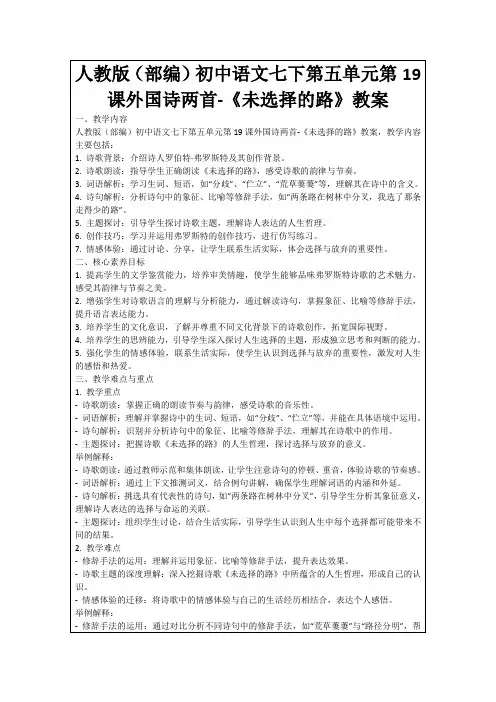

部编版语文七年级下册《未选择的路》教学设计(3)一. 教材分析《未选择的路》是部编版语文七年级下册的一篇课文,通过讲述一个人在人生道路上做出选择的故事,引导学生思考如何面对人生的抉择。

课文语言优美,富有诗意,情节引人深思。

本课的教学旨在让学生理解课文内容,体会作者对人生选择的思考,培养学生的文学素养和思维能力。

二. 学情分析七年级的学生正处于青春期,开始面对各种人生选择。

他们对人生道路充满好奇,但又缺乏经验和判断力。

通过学习《未选择的路》,学生可以从中汲取启示,培养独立思考和判断的能力。

三. 教学目标1.知识与技能:能够理解课文内容,把握人物形象和故事情节;能够分析课文中的修辞手法和写作特点。

2.过程与方法:通过阅读、讨论、写作等方法,提高学生的文学鉴赏能力和思维能力。

3.情感态度与价值观:引导学生思考人生选择的意义,培养学生的独立思考和判断能力。

四. 教学重难点1.重难点:理解课文内容,分析课文中的修辞手法和写作特点。

2.难点点拨:通过引导学生关注课文中的细节,如人物心理、环境描写等,帮助学生深入理解课文。

五. 教学方法1.讲授法:在导入和呈现环节,教师通过讲解课文背景和相关知识,激发学生的学习兴趣。

2.讨论法:在操练和巩固环节,教师学生进行小组讨论,引导学生思考和表达自己的观点。

3.写作法:在拓展环节,教师引导学生进行写作练习,运用所学知识进行创作。

六. 教学准备1.教师准备:课文讲解稿、相关背景资料、教学多媒体设备。

2.学生准备:预习课文,了解课文内容。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师简要介绍课文背景和作者罗伯特·弗罗斯特,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(15分钟)教师引导学生关注课文中的细节,如人物心理、环境描写等,帮助学生深入理解课文。

3.操练(10分钟)教师学生进行小组讨论,引导学生思考和表达自己的观点。

如:课文中的主人公为何选择了一条不易走的路?这个选择给他带来了怎样的后果?4.巩固(10分钟)教师邀请学生分享自己的观点,并对学生的回答进行点评,帮助学生巩固所学知识。

《未选择的路》说课稿

老师好,今天我说课的题目是《未选择的路》。

一、说教材

(一)课文在教材中的地位和作用

《未选择的路》是人教版七年级下册第五单元里的一首外国诗歌。要

求学生从整体上把握课文,并结合自己的经历和体验,深入体味文中的情感。《未

选择的路》是一首哲理抒情诗,它表面平易实则蕴含深邃的哲理,看似倾诉个人

经历实则是表达人们共同的感受。在这首诗中,弗罗斯特抓住林中岔道这一具体

的形象,引发人们丰富生动的联想,烘托出人生岔路这样具有哲理寓意的象征,

进而阐发了如何抉择人生道路这一主题。每一个读者都能在这首诗中发现自己的

生活体验,所以说,这首诗的内涵具有极大的开放性。

(二) 教学目标

经过先前的学习积累,初中生对外国文学和中国的诗歌都有了一定了解,但

是到目前为止学生们接触到的外国诗歌还是很少,因此要让初一年级的学生透彻

深入的理解这首含义丰富的哲理诗是相当困难的。也正因如此,我才觉得把这样

一首外表看似简单实则隽永丰厚的外国诗歌讲好才更能激发学生们的学习兴趣,

并为他们以后更加深入、全面的学习诗歌、品读文学打下坚实的基础。根据新课

标所提倡的“知识与能力”、“过程与方法”、“情感与态度”三维目标并重的教学

理念,结合这首诗歌的特点和本单元的学习任务我制定了以下的教学目标:

1、了解关于象征的知识。

2、有感情的朗读诗歌,通过品味诗歌,悟出诗中所蕴含的人生哲理。

3、学习诗人对生活的理性思考,养成勤于思考的好习惯。

(三)教学重点:理解诗中所蕴含的哲理。诗人为什么重点写那一条“未选

择的路”。

教学难点:对于象征的理解。

二、说教法

分析了教学目标和教学重难点,接下来我说一下教学方法。一位知名的

教育家说,“教学有法,但无定法”。就是说,课堂上采用一个什么样的教学方法

没有一个固定的模式,而是要根据实际的教学环境来确定。根据本节课的教学目

标,我采用了“开门见山导入法、指导朗读法、品读诗句法和引导总结法”的教

学方法,使学生运用情感体验和自主合作探究的方法学习这首诗。

1、开门见山导入法

就是指在导入课题时,以作家诗人对路的描写说明人生好比走一条路,

这样直截了当地进入了课题。

2、指导朗读法

即是在课堂上向学生传授朗读、欣赏诗歌的技巧和方法,并组织学生学以致

用、现场点评。结合教师范读、学生自由朗读、学生齐读、指定学生朗读的方法

使学生更加深入地理解这首诗。

3、品读诗句法

在分析这首诗的过程中设计了诗句的赏析品读以及分析关键词的环节,这其

实就是要求学生调动自己的情感体验,仔细揣摩诗句的内涵,对诗歌主题进行准

确的把握,为下面的教学环节作铺垫。

4、引导总结法

《未选择的路》这首诗的内涵具有极大的开放性,它看似倾诉诗人的个人经

历,实则是表达了人们的共同感受。每一个读者都能够在诗中发现自己的情感体

验。正因为如此,在课堂上,教师就应当引导学生将它表达出来。所以在教学过

程中,我有设计了一个问题“这首诗告诉我们什么道理?”让学生各抒己见,表

达自己的观点,并学会归纳总结。

我们的语文课程资源包括课堂教学资源和课外学习资源,《课标》要求,语

文教师就应该高度重视课程资源的开发与运用,创造性地设计教学活动,挖掘丰

富多彩的教学资源,为语文教学服务。我在教学中采用了以上四种教学方法充分

调动学生的情感体验、提高朗读诗歌的能力,正是体现了这一理念的要求。

三、说教学流程

根据以上分析,我的教学流程如下:

(一)导入

开门见山导入课题,用诗人作家对“路”的描写说明人生好比走一条路,而

对路的选择也就是对人生的选择,引导学生来了解弗罗斯特的这首《未选择的路》

有什么特别的意蕴

(二)作者简介,“知人论诗”

教师传授查找资料的方法,指导学生筛选有关诗人生平事迹、时代环境、创

作背景、主要作品等方面的资料,这有助于准确、全面、深刻地把握作品的主题。

(三)诗文朗读

这一环节是整个教学过程中比较重要的部分,通过朗读活动加深学生对

这首诗的理解。它包括两个部分。第一个部分是注音及释义,主要解决字音以及

字义的问题,了解学生的预习情况。第二个部分是初读课文。首先是教师范读,

再是指定学生朗读教师点评。教师主要引导学生学会分析诗歌朗读的方法,并用

这个方法进行朗读评价。

(四)走进文本,具体分析

新课标要求学生阅读诗歌时,要大体把握诗意,想象诗歌描述的情境,体

会作品的情感,受到优秀作品的感染和激励,向往和追求美好的理想。因此,这

一教学环节中我主要通过以朗读法为主,以提问质疑法为辅,引导学生通过调动

自身的情感体验以及小组讨论自主探究的方法,深入理解这首诗的内涵。

每小节在解读之前都请学生朗读,结合多种朗读方法如学生齐读、学生

自由朗读、指定学生朗读的方法,使学生初步了解诗歌,然后以对应诗歌四个小

节的四个问题,让学生进一步了解诗歌。在第一小节中的问题是“这一小节主要

写到了什么”,教师又通过“文中提到了几条路?作者在面对这些路的时候是怎

么样的心情?”这两个问题来引导学生理解这一小节的内容,同时,又以文中的

“可惜”一词来引导学生体会作者的心情。第二小节以“犹豫着的诗人会选择哪

条路?这条路又是怎样的?”这样的问题展开,我认为这一小节是整首诗中分析

情感比较重要的部分,因此我也是重点引导学生赏析。首先请学生独立思考,诗

人面对这两条截然不同的路犹豫着不知如何选择,让学生学会在文中寻找答案,

诗中说“但我却选了另外一条路, 它荒草萋萋,十分幽寂, 显得更诱人,更美

丽;”一句表明诗人的选择,以及这条路的特点。然后我接着提出设想说“如果

是你面对这两条路,你会做出什么样的选择?”每个学生们肯定都有自己的选择,

可以自由发言表达自己的观点。这一问题使学生结合自身体验,体会文中情感。

进而引导学生“虽然我们面前有两条路可以选择但只能走其中的一条,所以在选

择之前必须慎重。你的选择决定了你一路沿途的风景和经历,就像人生一样,每

个人选择不同的人生之路,就会体验不一样的人生”,这样自然而然的把诗歌的

主题引导出来,同时学生也能体会到文中诗人选择时的犹豫、慎重,进而联想到

我们的人生选择也要慎重。第三小节的问题是“诗人在选择了一条路之后又是什

么样的感受”,请学生自由讨论,教师总结,又以“恐怕”一词引导学生体会诗

人的惆怅之情。第四小节的问题是“这一小节讲到了什么”,在分析完整首诗之

后,请学生们自由朗读这首诗,再次体会文中情感。

(五) 小组讨论、回答问题

根据新课标所提倡的自主、合作、探究的学习方式的基本理念,这一部

分我主要是通过设计三个小问题分别是“这首诗的路指的是什么?用了什么修辞

手法?”“诗人为什么把题目取为“未选择的路”? “这首诗告诉我们什么道理?”

让学生小组讨论,教师归纳总结,使学生深入理解这首诗。

这节课的重点是理解诗中所蕴含的人生哲理,难点是对于象征的理解,所以

在三个问题中我将重点分析第一个问题即:这首诗的“路”指的是什么?用了什

么修辞手法?引导学生理解这里的路表面是写自然界中的路,实写人生之路。诗

人以林中岔道的选择象征人生之路的抉择。诗歌的前三小节一直在写林中的两条

路,第一小节中是说林中有两条路,一条是怎样的另一条是怎样;第二小节是诗

人开始慎重选择走哪一条路,第三小节是在途中的思考,试想另一条路是什么样

的风景。而最后一小节是诗歌主题的表明与升华。诗人借将来的回忆,表明对于

未选择之路的留恋,可惜只能选择其中一条路来走。进而又以“而我选择了人迹

更少的一条,从此决定了我一生的道路。”一句来说明这里的路是写人生之路,

学生再回到前边三节诗中品味感情,就更加能理解诗的主题了。从而明白是用到

了象征的手法。我再详细的为学生讲解象征的用法,然后请学生自己用象征的手

法来写一段话,这样既加深学生对于象征的理解,同时又能锻炼学生动手和说话

的能力。通过诗文的学习增加对象征手法的理解,这也是这一课时的教学难点。

而对于问题2和问题3,我将通过学生讨论教师点评总结的方法完成。诗人

为什么把题目取为“未选择的路”?这个问题从题目出发,使学生了解作者的写

作意图。教师引导学生,虽然有两条路,但诗人只能选择其中的一条,所以诗人

感叹人生之路有多条,但人生短暂我们只能走一条路。对于那些未选择为走的路,

人们往往更加留恋。因此,通过引导,使学生理解之所以把题目选为“未选择的

路”,主要是深化主题,深入思考人生的选择问题。而问题3这首诗告诉我们什

么道理?这个问题让同学自己思考,答案可多样,不拘于一种。学生可以说是“人

只能选择一条人生之路,必须慎重”也可以说是“人生道路的选择,不要随波逐

流,而要经过自己的思考,作出独立自主的选择。”学生可各抒己见,充分发挥

学生的自主能动性,调动每个学生的积极性。

(六)、课堂小结

教师归纳总结这节课的主要内容,使学生对这节课有一个系统而全面的认

识,为课下复习回顾打下基础。

(七)、作业布置

根据本文的学习,请学生完成一篇题目为“路”的小作文,字数不限,主

要是表达自己对于这节课的理解以及对人生之路的体会。这也符合新课标对于初

中生习作的要求。

四、说板书设计

最后是我的板书设计:

以上就是我的说课内容,谢谢各位老师!