第六章 圈闭描述与评价(10学时)

- 格式:ppt

- 大小:13.71 MB

- 文档页数:152

油藏描述第一部分不同勘探开发阶段油藏描述的主要内容油藏描述,简称RDS技术服务(Reservoir Description Service),它是对油藏各种特征进行三维空间的定量描述和表征以至预测。

油藏描述以沉积学,构造地质学和石油地质学,地球物理学等为理论指导,综合运用地质,地震,测井和试油试采等信息,最大限度地应用计算机技术,对油藏进行定性定量描述及评价的一项综合研究的方法和技术。

油藏描述的最终成果是建立反映油藏圈闭几何形态及其边界条件、储集特征和渗流特征、流体性质及分布特征的三维或四维油藏地质模型。

不同的勘探开发阶段,由于研究任务不同,资料信息类别及占有程度不同,所研究的内容及最终成果也各有所异。

一、勘探阶段油藏描述技术:勘探阶段油藏描述是指从圈闭预探获得工业性油气流到探明储量过程中所进行的综合性油藏勘探和评价。

具体可包括勘探早期阶段及油藏勘探评价阶段。

进行下列内容的描述与表征:(1)地层格架(模型)。

建立地层层序及综合剖面,划分生、储、盖组合,确定含油层系。

(2)构造格架(模型)。

确定圈闭类型及高点、主断层、断裂系统的分布及性质、圈闭面积及闭合高度。

(3)储层格架(模型)。

储集体类型及分布、储集岩岩性及厚度、储集物性参数变化趋势及规律。

(4)地化格架(模型)。

烃源岩性质及分布、油藏类型及流体性质、流体分布及含油气面积。

最终建立研究区油藏的概念模型,计算未开发探明储量。

选择先导开发实验区为开发方案准备必要的基础。

该阶段油藏描述的主要任务是描述油气藏的形态和规模,揭示油气藏内部结构和油气分布状况,准确确定油藏概念模型,指导勘探部署,提高勘探程度,以尽可能少的探井控制和探明更多的油气地质储量,并为开发可行性评价提供地质依据。

具体内容为:(1)圈闭描述:层位标定,编制油组(或油气层)顶面圈闭形态图,圈闭特征描述与圈闭发育史分析,圈闭对油气的控制作用。

根据地震、地质、测井、测试等方面的资料进行综合分析,研究圈闭和断层对油气聚集的控制作用。

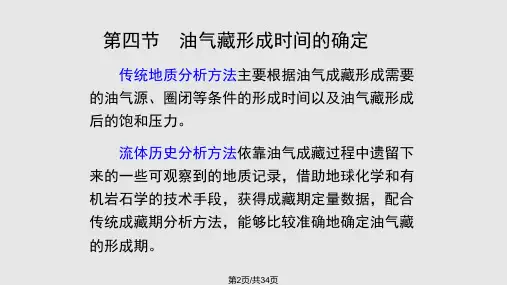

第四章圈闭和油气藏(Chapter4 trap and hydrocarbon reservoir)学时:8 学时基本内容:① 圈闭和油气藏的分类及基本要素。

② 各类圈闭和油气藏的形成条件、类型及特征。

教学重点与难点:各类圈闭和油气藏的形成条件、类型及特征。

教学内容提要:第一节圈闭和油气藏概述一、圈闭的概念和发展油气圈闭:油、气、水流体,在其力场强度的作用下,油气将由高势区向各自的低势区流动,这种储集层中被高油或气势面、非渗透性遮挡单独或联合封闭而形成的油或气的低势区,称为油气圈闭。

二、圈闭和油气藏的分类按成因可将圈闭分为:构造、岩性、地层、水动力和复合圈闭五大类。

圈闭成因分类系统表大类构造圈闭岩性圈闭地层圈闭水动力圈闭复合圈闭亚类1.背斜圈闭1.透镜体型1.地层超覆圈闭1.构造鼻和阶地型水动力圈闭1.构造-地层复合圈闭2.断层圈闭2.上倾尖灭型2.不整合圈闭2.单斜型水动力圈闭2.水动力-构造复合圈闭3.裂缝性背斜圈闭3.礁型圈闭3.古潜山圈闭3.纯水动力圈闭3.地层-水动力复合圈闭4.刺穿圈闭4.沥青封闭圈闭4.构造-地层-水动力复合圈闭三、圈闭和油气藏的度量(本节重点)(一)圈闭的度量1.闭合度(高)和闭合面积的确定闭合度:是指圈闭顶点到溢出点的等势面垂直的最大高度。

溢出点:是指圈闭容纳油气的最大限度的位置。

闭合点:从另一角度来描述溢出点的特征,意即闭合的最低点,低于该点位置,圈闭就不存在了(不闭合),或超出圈闭的范围。

2.有效孔隙度和储集层有效厚度的确定(二)油气藏的度量1.油气藏的概念油气藏:是相当数量的油气在单一圈闭中的聚集,在一个油气藏内具有统一的压力系统和统一的油、气、水界面,是地壳中最基本的油气聚集单元。

2.油气藏内油、气、水的分布3.度量参数对于油气藏来讲,其大小通常是用储量来表示的,主要用到以下几个参数和术语。

(1)油气藏高度和油气柱高度油气藏高度:是指油气藏顶(闭合高和储层顶面交点)到油气水界面的最大高差。

第二章油藏工程第一节油气水概述一、石油石油是一种成分十分复杂的天然有机化合物的混合物。

主要成分为液态烃,含有数量不等的非烃化合物及多种成分的微量元素。

从地下采出的石油,在加工提炼之前称之为原油。

1 石油的成因就石油的成因学说而言,大体上可分成两派,即无机成因说和石油有机成因说。

1.1 无机成因无机成因说认为,石油是地下深处(地壳以下)形成,后来沿着较大断裂渗流到地壳上部或者在天体形成时形成。

石油的生成是非生物成因,石油是由C和H在高温、高压条件下形成的。

无机成因的证据:(1)在实验室条件下,用C、H两种元素作实验可以形成烃类化合物;(2)在岩浆岩(如方正老尖山的火山岩—玄武岩气孔中有轻质石油)中见有油苗。

岩浆岩中曾也发现过石油沥青;(3)在星球中(其它星际)也发现有碳氢化合物;(4)在陨石中也发现有碳氢化合物和氨氢酸等100种以上的烃类化合物;(5)碳化铁说:早期的门捷列夫提出,反应式为:Fe3Cn+H2O→CnHm+Fe2O3;无机成因代表人物有前苏联:库得涅采夫、克鲁泡特金等;美国的高契尔、戈尔得等人。

1.2 有机成因有机成因说认为:石油是埋藏在地下深处的沉积岩内的生物残体(有机质)在一定的温度、压力和还原的条件下转化而成的,石油是由有机质转化而成的。

其证据主要有:(1)目前找到的石油中99.9%分布在沉积岩内。

只有极其少量的分布在岩浆岩和变质岩内。

(2)石油在地质剖面上各地质时期均有发现,而且与煤和有机质的分布具有一致性,主要是侏罗纪,第三纪等地质时期。

(3)据目前对石油分布的研究,确认石油的分布不仅与一定沉积相带有关,而且受生油相带的控制。

(4)在石油成分中找到了与已知的生物分子结构有关的成分。

如与植物的叶绿素和动物的血红素有关的卟啉类化合物,姥姣烷、植烷等。

在3000m以下的深度这些有机物质急剧减少。

(5)石油和生物体中碳的同位素成分具有明显的一致性。

石油的元素组成和生物体的元素组也具一致性。

第六章油藏评价与开发可行性研究(Chapter6 reservoir description)学时:8 学时,讲授6学时,练习2学时基本内容:①油藏内的流体及分布(势能及孔隙结构的表面张力原理)②油藏压力与温度③油藏的天然能量与驱动方式④油气储量⑤开发层系的合理划分教学重点:油藏含油区确定及含油气储量计算、油藏开发可行性评价内容及方法教学内容提要:第一节油藏中流体分布一、油藏内流体类型油藏中的流体除石油外,还有水和气,产状有9种:束缚水、边水、底水、夹层水、溶解气、气顶气、夹层气、纯气层气、低渗性高含水饱和度油层中的可动水等。

二、油藏内流体分布规律油的相对渗透率为0时(含油饱和度约25%),不流动。

在油藏顶部纯油带中,仅含不可流动的束缚水;纯油带之下是只产油不产水带,含有少量自由水,含油饱和度降低。

油水同出带,自由水饱和度增大,达到可流动临界值,含油饱和度降低,生产时油水同出。

没有绝对的油水界线,只有过渡带,含油饱和度范围75%--25%只产水不产油带,含油饱和度很低,油的相对渗透率降为零,同时有很高的含水饱和度,故只产水不产油;最下面是纯含水带。

三、影响流体特征及分布的因素油藏流体在孔隙系统中的分布特征表明:在粗、中砂岩中,粗大孔隙之间彼此有较多的粗喉道相连通时,孔喉中几乎充满了油,并形成网络联系,成为统一的流动体系;而在细、粉砂岩中,原油一般多为孤立的分散状。

即不同岩性储层的孔隙结构特征不同,原油在其中的分布状态是很不相同的。

1、反映液体基本性质的参数①流体性质参数包括:原油密度、粘度、含蜡量、含胶量、凝固点和初馏点;饱和压力、气油比、体积系数、组分等;天然气密度,甲烷、重烃和非烃气体含量等;油气田水化学成分、总矿化度、物理性质和水型等。

②油气按组分含量、密度、气油比等分为重油、黑油、挥发油、凝析油(气)、湿气、干气等多种类型。

2、流体分布非均质性①原生油藏:一般遵循上轻下重、顶轻边重的规律。

第一章1.2、简述圈闭充满系数的物理意义?圈闭的充满系数,即为油藏容积与圈闭容积的比值,并用符号β表示。

β=0,表明圈闭没有聚集油气,为一个空圈闭;β>0,表明圈闭中聚集了油气,同时也表明油气是从储集层的下倾方向运移过来的,在储集层下倾方向的上一个圈闭中必定充满了油气;β=1,表明圈闭已经充满,同时也表明更多的油气曾经从溢出点溢出,并沿着储集层的上倾方向继续运移,在储集层上倾方向的下一个圈闭中聚集起来,形成另外一个油气藏。

简述重力分异和差异聚集的物理意义?若在一个圈闭中发现了油气界面,则在储集层上倾方向的下一个圈闭中聚集了石油,在储集层下倾方向的上一个圈闭中聚集了天然气。

这就是油气运移和聚集过程中的重力分异和差异聚集现象。

1.3、简述油藏的度量参数及其地质和力学条件?油藏的度量参数有3个:油水界面、油柱高度和含油面积。

油水界面为圈闭中油和水的分界面,油柱高度为圈闭最高点到油水界面的垂向距离,含油面积为油水界面所对应的储集层顶面构造上的等高线所包围的面积;地质条件包括:生油层(源岩)、油气生成、油气运移、储集层、盖层、圈闭和保存条件等;力学条件包括:①对于同一个油藏,应该只存在一个油水界面;②在一个油藏中,应该具有统一的压力系统; 1.24井原始条件下的测压数据见下表,试分析油层之间的连通性?⑴可以通过计算各个层位的压力梯度来确定他们是否是联通的;(有问题)从而,得出结论,1、2与3层不连通; 计算1、2层的截距: 故1,2层连通⑵也可以通过作图得出结论(略); 1.25根据储量公式有:=73.98410()t ⨯ 储量丰度:00(1)wc osoih S N A B φρ-Ω===3250.15(10.25)0.85101.2⨯⨯-⨯⨯=1.992(3/t m )单储系数:因此,该油田为中型油田且为中丰度油田;开采该有藏的收入为:7101.1952101000 1.195210⨯⨯=⨯(元)1.26根据公式有气藏地质储量为:=6(27320)1302010250.15(10.25)0.101(27380)0.86+⨯⨯⨯⨯⨯-+⨯=1031.6110()m ⨯ 根据公式有气藏的储量丰度为:g gNA Ω==1061.61102010⨯⨯=4330.080510(/)m m ⨯ g g N W A h==1061.6110201025⨯⨯⨯=32.233(/)m m 因此,我们可以知道,该气田为中型气田且为中丰度;9360%9.6610()G G m =⨯=⨯可采;销售收入为:999.661019.6610()⨯⨯=⨯元 第二章2.1 (1) 此天然气平均摩尔质量:M=∑M i *y i =16.043*0.9+30.07*0.06+44.097*0.04=18.01g/mol此天然气的相对密度:r g =M / M air =18.01 /28.97 = 0.62气体拟临界压力:P pc =∑y i *Pc i =4.6408*0.9+4.8835*0.06+4.2568*0.04=4.64 MPa气体拟临界温度:T pc=∑y i *Tc i =190.67*0.9+305.5*0.06+370*0.04=204.73 K对比压力:P pr=P / P pc =30 / 4.64= 6.47对比温度:T pr= T / T pc =(80+273.15) / 204.73= 1.72查图2.1.2可得偏差因子为0.93,理想气体偏差因子为1(2)天然气储量计算公式:G=AghФ(1-S wc)T sc Z sc P sc/P i T i Z i由此公式可以计算,按理想气体与按非理想气体所计算的储量的偏差为(除偏差因子外,其他各项可以消掉):R=(1/1-1/0.93)/(1/0.93)= 0.08=-8%所以若按理想气体计算,储量比实际气体会少8%第三章3.5孔隙度的平均值代表孔隙的平均发育程度;孔隙发育的均匀程度用变异系数、极差和高均比等三个参数描述。

《油气地质与勘探》(Petroleum Geology and Exploration)第五章油气聚集与油气藏的形成5.1 圈闭的概念及度量课件制作:中国石油大学(华东)资源系谭丽娟一、圈闭的概念圈闭(trap):适合于油气聚集,形成油气藏的场所。

是储集层中油、气物质自身势最小而其动能为零的地方。

•组成圈闭的基本要素储集层:储集油气封闭条件:阻止油气运移散失盖层本身的弯曲变形盖层 + 其它侧向遮挡条件不整合遮挡盖层本身弯曲变形岩性上倾尖灭断层遮挡向上倾方向物性变差透镜体二、圈闭的度量1.溢出点油气充满圈闭后,最先从圈闭中溢出的点。

3.闭合面积通过溢出点的构造等高线所封闭的面积。

2.闭合高度从圈闭中储层最高点到溢出点的高差。

某储层顶面构造图P某储层A-B 油藏剖面图P二、圈闭的度量断层圈闭的溢出点、闭合高度和闭合面积示意图(假设储层厚度60米)断层圈闭的溢出点、闭合高度和闭合面积示意图(假设储层厚度60米)有缘学习更多+谓ygd3076或关注桃报:奉献教育(店铺)岩性圈闭的溢出点、闭合高度和闭合面积示意图岩性圈闭的溢出点、闭合高度和闭合面积示意图某储集层顶面构造图(储层厚50米)12某储集层顶面构造图(储层厚70米)P1 P2断层1断层2——断层2两侧砂体对置(见面),此时若没有其它资料作为参考,一般视此断层为开启性的,则图中共有两个圈闭。

某储集层顶面构造图、砂岩等厚图。

确定圈闭的位置、溢出点、闭合范围、闭合高度。

P2P1砂岩顶面构造等高线砂岩等厚线二、圈闭的度量圈闭的大小是指圈闭能容纳油气的最大体积。

大容积的圈闭是形成大油气藏的基础。

当储层较厚且较平缓时,圈闭最大有效容积主要取决于:闭合面积、闭合高度、有效孔隙度。

V=F·H·P式中:V—圈闭最大有效容积,m3;F—圈闭的闭合面积,m2;H—闭合高度,m;P—储层有效孔隙度。

有缘学习更多+谓ygd3076或关注桃报:奉献教育(店铺)5.1 圈闭的概念及度量(完)。

安全检查专项整治工作方案一、背景和目的随着经济的飞速发展和互联网技术的快速普及,网络安全问题已经成为当今社会的一大难题。

在这种情况下,政府部门需要采取有效措施来保障公民的信息安全和网络安全,防范各种网络风险。

本方案旨在推动安全检查专项整治工作的开展,加强全球的网络安全防范,打造稳健可靠的网络安全环境。

二、工作原则1.坚持政府主导、企业自愿的原则,依法依规进行网络安全宣传和检查,并加强对企业相关单位的协调监管。

2.加强安全检查专项整治工作与归口管理的联系,将网络安全工作纳入到整体工作计划之中,确保各项任务的顺利完成。

3.强化信息共享、交流互助的原则,发挥各方面优势,形成合力,共同维护网络安全。

三、工作内容1.开展网络安全专项宣传活动,提高公众的网络安全意识。

在各种重点场所,如学校、企业、公共机构等开展宣传活动,向公众普及网络安全知识和网络安全法律法规,引导公众抵制恶意软件、网络病毒和网络钓鱼等。

2.全面深入地开展网络安全检查,建立健全企业网络安全管理体系,确保企业的网络安全建设。

检查内容包括企业网络安全管理制度、内部安全防护、网络设备安全、数据安全等方面,对发现的问题及时提出整改意见。

3.对网络安全风险进行评估,对存在较大的安全隐患的企业进行重点排查,发现问题后及时报告相关部门,开展相关的整治工作。

4.加强对企业员工的培训,提高员工的网络安全意识和应急处理能力,预防和减少网络安全事件的发生。

5.加强对云计算、大数据等新兴技术的监管和管理,要求云服务提供商建立完善的云计算安全保障体系,确保云端数据的安全。

四、实施措施1.建立统一的安全检查专项整治网站,向社会各界发布安全检查专项整治工作的相关规定和政策文件,方便企业及时了解相关政策。

2.成立安全检查专项整治领导小组,对检查工作进行统一管理和协调,会同有关部门落实检查中发现的问题整改工作。

3.在各级政府部门内部设立相应的网络安全管理机构,加强本地区的归口管理和协调工作。

圈闭识别评价

圈闭识别评价是一项重要的地质学工作,其目的是识别、评价潜在的石油、天然气等矿产资源圈闭。

圈闭识别评价需要综合运用地质、地球物理、地球化学等各种学科的理论和方法,通过对构造、沉积、成岩、地质历史等方面的综合分析,确定可能存在的圈闭类型、位置、规模和成藏条件等。

同时,还需要对圈闭的成熟度、可采储量、开发难度、经济效益等进行评价和预测,为后续的勘探和开发提供科学依据和决策支持。

圈闭识别评价是石油勘探开发的基础性工作,其精度和准确性对勘探投资和石油产业的发展具有重要影响。

因此,圈闭识别评价需要高度的专业知识和技术能力,需要科学严谨的研究方法和严格的质量控制。

同时,还需要注重研究成果的实用性和可操作性,为勘探开发提供全面、准确、可靠的评价结果。

总之,圈闭识别评价是一项复杂而重要的工作,是石油勘探开发的基础和关键。

只有做好圈闭识别评价工作,才能为勘探开发提供有力支持,推动石油产业的健康发展。

- 1 -。

第一章什么是组织行为学1、组织:是对完成特定使命的人的系统性安排2、管理:就是在特定的环境下,对组织所拥有的的资源进行有效地计划、组织、激励、领导和控制,以达到既定组织目标的过程。

3、管理:指同别人一起、或通过别人使活动完成得更有效的过程。

4、组织:是一种有意协调的社会单元,由两个以上的人组成,在一个连续的基础上运作,以达到共同的目标。

5、管理的四种职能①计划:设定目标,制定实现目标的方案。

②组织:实施计划制定的行动方案。

③领导:影响成员,营造氛围,提升士气。

④控制:对组织的各项活动进行检查,纠正偏差。

6、任何组织的安排都必须具备以下三个条件:(1)组织是人组成的集合2)组织是适应于目标的需要3)组织通过专业分工和协调来是实现目标。

7、管理人员应具备的管理技能:1)技术技能是指某一专业领域内有关的工作程序、技术和知识完成组织任务的能力。

2)概念技能是指综观全局,洞察组织与环境相互影响的复杂性的能力,具体包括理解事物的相互关联性从而找出关键影响因素的能力等。

3)人际技能是指与处理人事关系有关的技能,及理解、激励他人并与他人共事的能力。

4)诊断技能:管理者面对问题时把握因果关系和找出最优方案的能力。

8、管理者角色(名茨伯格):1)人际关系角色是指所有的管理者都要履行礼仪和象征性的义务。

(头面人物、领导者、联络者)2)信息传递角色是指所有的管理者在某种程度上,都从外部的组织机构接受和收集信息(监控者、传播者、发言人)3)决策制定角色(创业者、混乱处理者、资源分配者、谈判者)9、组织行为学OB定义:OB是一个研究领域,它探讨个体、群体以及结构对组织内部行为的影响,以便应用这些知识来改善组织的有效性。

第二章个体行为的基础1、人格:个体所有的反应方式和与他人交往方式的总和。

2、人格特质:个体所具有的一些持久的、稳定的特点。

个体在不同的情境下均表现出这些特点。

3、人格特质的五维度模型:①外倾性:指个体喜好社交的倾向性②随和性:描述一个人随和、合作、信任方面的特点③责任心:描述一个人的责任感、可靠性、持久性、成就倾向方面的人各维度。