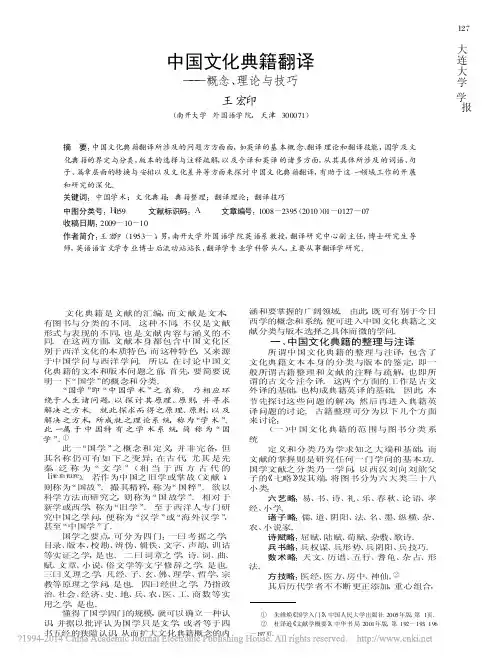

典籍翻译_任重道远关于中国文化典籍翻译的问题与思考_王宏印

- 格式:pdf

- 大小:43.69 KB

- 文档页数:1

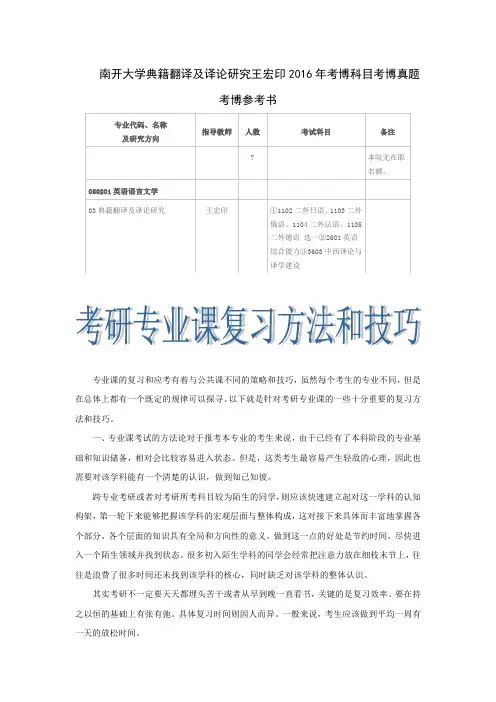

南开大学典籍翻译及译论研究王宏印2016年考博科目考博真题考博参考书专业代码、名称指导教师人数考试科目备注及研究方向7本院无在职名额。

050201英语语言文学03典籍翻译及译论研究王宏印①1102二外日语、1103二外俄语、1104二外法语、1105二外德语选一②2601英语综合能力③3603中西译论与译学建设专业课的复习和应考有着与公共课不同的策略和技巧,虽然每个考生的专业不同,但是在总体上都有一个既定的规律可以探寻。

以下就是针对考研专业课的一些十分重要的复习方法和技巧。

一、专业课考试的方法论对于报考本专业的考生来说,由于已经有了本科阶段的专业基础和知识储备,相对会比较容易进入状态。

但是,这类考生最容易产生轻敌的心理,因此也需要对该学科能有一个清楚的认识,做到知己知彼。

跨专业考研或者对考研所考科目较为陌生的同学,则应该快速建立起对这一学科的认知构架,第一轮下来能够把握该学科的宏观层面与整体构成,这对接下来具体而丰富地掌握各个部分、各个层面的知识具有全局和方向性的意义。

做到这一点的好处是节约时间,尽快进入一个陌生领域并找到状态。

很多初入陌生学科的同学会经常把注意力放在细枝末节上,往往是浪费了很多时间还未找到该学科的核心,同时缺乏对该学科的整体认识。

其实考研不一定要天天都埋头苦干或者从早到晚一直看书,关键的是复习效率。

要在持之以恒的基础上有张有弛。

具体复习时间则因人而异。

一般来说,考生应该做到平均一周有一天的放松时间。

四门课中,专业课(数学也属于专业课)占了300分,是考生考入名校的关键,这300分最能拉开层次。

例如,专业课考试中,分值最低的一道名词解释一般也有4分或者更多,而其他专业课大题更是动辄十几分,甚至几十分,所以在时间分配上自然也应该适当地向专业课倾斜。

根据我们的经验,专业课的复习应该以四轮复习为最佳,所以考生在备考的时候有必要结合下面的内容合理地安排自己的时间:第一轮复习:每年的2月—8月底这段时间是整个专业复习的黄金时间,因为在复习过程遇到不懂的难题可以尽早地寻求帮助得到解决。

论中国典籍外译作者:郭娇来源:《青年文学家》2016年第35期摘要:今天的中国典籍外译在理论和实践方面取得了突破性的进展,发挥了独特而不可替代的作用,面临更大的发展机遇,也存在诸多不足和挑战。

本文在总结经验的基础上取长补短,寻求切实有效的策略,期望能给典籍外译工作的进步带来帮助。

关键词:典籍外译;作用;现状;策略[中图分类号]:H315.9 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2016)-35--011.引言据《辞海》和《孟子》的阐释,“典籍”主要有两个义项:一是古代的法典制度;二是重要的文献书籍。

最早译介到西方的中国典籍是孔子和老子的著作,但中国典籍远不只儒家和道家的作品。

从诸子百家、唐诗宋词到元剧散曲、明清小说等,都有大量值得翻译的内容。

2.中国典籍外译的作用2.1 传播中国文化做好中国典籍外译,是讲述好中国故事、传播好中国声音、展示好中国形象的必由之路。

以古代戏剧为例,上世纪末《牡丹亭》引起了西方的注意,演出《牡丹亭》的剧种昆曲被列入联合国公布的第一批世界非物质文化遗产名录,本来奄奄一息的昆曲又一次在国内外振兴起来。

中国是一个多民族的国家,每个民族都有丰富的文化。

赫哲族《伊玛堪史诗》、壮族《麽经布洛陀》、达斡尔族《少郎和岱夫》等都已开始逐渐被译成英语。

少数民族典籍外译俨然也已成为中国典籍外译不可或缺的一部分。

2.2丰富世界文化典籍是中国古代文明的结晶,也是世界文明的重要组成部分,应该是各国人民都能共享的财富。

但由于语言障碍以及意识形态差异,长期以来西方对中国古代文化知之甚少,因此有计划地把中国典籍翻译成英语需要不懈努力、长期积累。

在全球化的背景下,尤其是随着中国文化“走出去”战略的提出和实施,“中译英”越发重要和迫切。

中国典籍,浩瀚如海,灿似珍珠,把中华民族富有特色的文化精髓译成英语,让世界更了解中国,让中国文化参与全球文化交流对充实人类文化极其重要。

3.中国典籍外译的发展现状中国典籍外译本来是个冷门方向,但近年来该领域的翻译实践者、理论研究者、学科教学者层出不穷,古典散文、诗歌、戏剧、小说外译等各领域齐头并进。

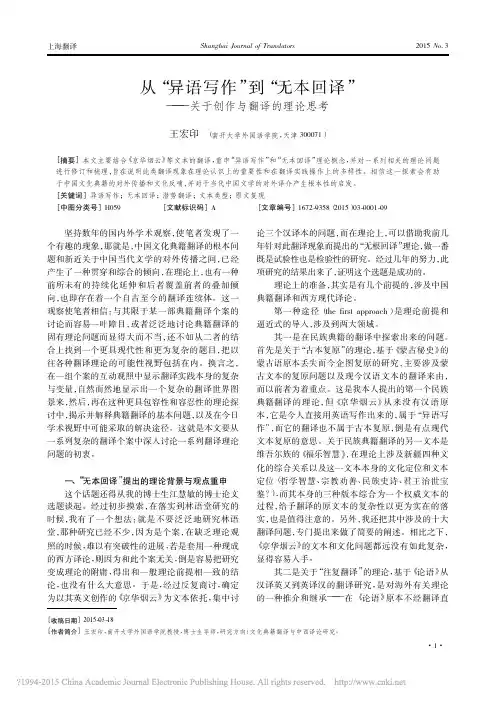

上海翻译Shanghai Journal of Translators 2015No.3[收稿日期]2015-03-18[作者简介]王宏印,南开大学外国语学院教授、博士生导师,研究方向:文化典籍翻译与中西译论研究。

从“异语写作”到“无本回译”———关于创作与翻译的理论思考王宏印(南开大学外国语学院,天津300071)[摘要]本文主要结合《京华烟云》等文本的翻译,重申“异语写作”和“无本回译”理论概念,并对一系列相关的理论问题进行修订和梳理,旨在说明此类翻译现象在理论认识上的重要性和在翻译实践操作上的多样性。

相信这一探索会有助于中国文化典籍的对外传播和文化反哺,并对于当代中国文学的对外译介产生根本性的启发。

[关键词]异语写作;无本回译;潜势翻译;文本类型;原文复现[中图分类号]H059[文献标识码]A[文章编号]1672-9358(2015)03-0001-09坚持数年的国内外学术观察,使笔者发现了一个有趣的现象,那就是,中国文化典籍翻译的根本问题和新近关于中国当代文学的对外传播之间,已经产生了一种贯穿和综合的倾向,在理论上,也有一种前所未有的持续化延伸和后者覆盖前者的叠加倾向,也即存在着一个自古至今的翻译连续体。

这一观察使笔者相信:与其限于某一部典籍翻译个案的讨论而容易一叶障目,或者泛泛地讨论典籍翻译的固有理论问题而显得大而不当,还不如从二者的结合上找到一个更具现代性和更为复杂的题目,把以往各种翻译理论的可能性视野包括在内。

换言之,在一组个案的互动观照中显示翻译实践本身的复杂与变量,自然而然地显示出一个复杂的翻译世界图景来,然后,再在这种更具包容性和容忍性的理论探讨中,揭示并解释典籍翻译的基本问题,以及在今日学术视野中可能采取的解决途径。

这就是本文要从一系列复杂的翻译个案中深入讨论一系列翻译理论问题的初衷。

一、“无本回译”提出的理论背景与观点重申这个话题还得从我的博士生江慧敏的博士论文选题谈起。

典籍重译重在求精【摘要】典籍重译是不断摆在一代代译者面前的一项巨大挑战。

本文以中华文化中的《孙子兵法》和古希腊文化中的《伯罗奔尼撒战争史》的翻译为例,从译者身份、对原著的理解和语言表达等角度阐述了典籍重译中所存在的一些问题,并指出典籍重译重在求精。

【关键词】典籍重译;译者;理解;语言【中图分类号】g424 【文献标识码】b 【文章编号】2095-3089(2013)9-000-02翻译是一种与社会和文化发展密切相关的活动。

无论是中国的“五四运动”,还是欧洲的文艺复兴运动,都脱离不了翻译的推动作用,特别是各民族文化中典籍的翻译。

在上个世纪80年代涌起的翻译热中,同样有着典籍翻译和重译的影子。

在典籍重译的阵阵浪潮中,由于受浮躁之风的影响,的确存在着赶译和乱译现象,以致有学者发出了“名著重译实乃画蛇添足”[1]的呼声。

然而,少数译者的不负责任行为,并不能成为因噎废食的理由。

恰恰相反,正因为有此类现象的存在,有良知的译者才更应发奋努力,译出精品,以减少译界的芜杂。

典籍是文化中的精华,粗糙的译本则不可能使其发挥出应有的作用。

因此,典籍重译重在求精。

本文拟以中华文化中的《孙子兵法》和古希腊文化中的《伯罗奔尼撒战争史》这两部有关战争的名著为例,试从以下几个方面对此问题作一探讨。

1.对译者不求多只求精我们说典籍有重译之必要,并非意味着参与者众,产出译本多,自然就有好作品,而是要看译者是否能各自发挥其所长,贡献出高质量的精品。

例如,中国古代著名军事家孙武所著《孙子兵法》中的十三篇虽然都是理论阐述,但篇篇文风简约,行文流畅,辞少意多。

在英译中贴切地再现源语文本中这一语言风格,对译者而言是一大挑战。

且看中国译者林戊荪先生和西方最大的《孙子兵法》研究网站如何翻译《谋攻篇》中这样一句话:“故用兵之法:十则围之,倍则战之,敌则能分之,少则能守之,不若则能避之。

”林译:consequently, the art of using troops is: when you outnumber the enemy ten to one, surround him; when five to one, attack him; when two to one, divide him; and if equally matched, stand up to him. if you are fewer than the enemy in number, retreat. if you are no match for him, try to elude him. [2]sonshi: generally in warfare, if ten times the enemy’s strength, surround them; if five times, attack them;if double, divide them; if equal, be able to fight them;if fewer, be able to avoid them; if weaker, be able to avoid them.比较而言,sonshi网站的译者显然在目标语方面占有优势,并且很好地发挥了这一优势,其译文也因此而比较地道,较好地再现了原文的风格,受到了读者的好评。

典籍英译—问题与反思作者:王君来源:《文化产业》2014年第07期摘要:中华民族5000年的文明历史,孕育了中华文化深厚博大的内涵。

中华民族在悠久的历史长河中创造出了辉煌的华夏文明,而流传下来的文化典籍则是我们中华儿女智慧的结晶。

关键词:英译;翻译;中图分类号:H319 文献标识码:A 文章编号:1674-3520(2014)-07-00-02中国传统文化典籍不但具有很高的思想价值和艺术价值,同时也蕴含着丰富的文化信息,它们反映了中华民族在各个方面从古到今的人文状况。

上自古神话,下至清代学术,前后数千年的重要作品,包含着中华文化遗产的全部精华,而如何更好地向世界传播这些优秀的中国文化典籍则是翻译研究的一个重要方面。

但是,典籍英译的确也存在一些问题,需要反思和改进。

一、典籍翻译的重要意义典籍翻译也是中国典籍自身发展的需要。

本雅明曾经指出:翻译作品虽然与原作存在于不同的空间,然而,翻译作品却源于原作,是原作生命的延续(Munday:2002)。

任何一部优秀的文化典籍都是某一个时代的特定产物,如果要将其深邃的思想文化代代传播下去,且经久不衰,就需要学者和译者不断地丰富它的翻译,甚至是重译该作品。

换句话说,典籍英译不但能够使我国的古典作品重新焕发光彩,而且也能向世界传播我国传统优秀的民族文化。

例如《道德经》,相传是我国春秋时期的老子所撰写,是我国道家哲学思想的重要来源,也是我国历史上首部完整的哲学著作。

据统计,到目前为止,可以查到的各种外文版的《道德经》有一千多种。

其译本之多,远远超过任何一部中华典籍的译本。

不仅如此,“题名为《道德经》的这81个简短篇章,其译本的频繁出现,超过世界上任何一本书,唯一的例外是《圣经》”。

作为译者之一的汪榕培教授也曾经指出:“《老子》在国外已有百余种英译本”,可以说,《老子》一书在不断的译介中获得了新生,而且极大地促进了我国传统道家文化在世界各国的传播。

中国文化典籍不但思想深邃,博大精深,而且言简义丰,蕴含着丰富的哲理,所以作为中华儿女我们有责任和义务将这些作品全面而准确地翻译到国外,让世界其他民族真正地了解中华文化,进而真正地了解中国。

第19卷第4期燕山大学学报(哲学社会科学版)Vol.19No.42018年7月Journal of Yanshan University(Philosophy and Social Science Edition)Jul.2018从典籍英译看中国文化的对外传译王宏教授访谈录付瑛瑛1,王 宏2(1.江西师范大学外国语学院,江西南昌330022;2.苏州大学外国语学院,江苏苏州215006) [收稿日期] 2018⁃04⁃01 [作者简介] 付瑛瑛(1981 ),女,江西抚州人,江西师范大学外国语学院博士㊁博士后,硕士生导师㊂研究方向为典籍英译㊁语料库翻译学;王 宏(1956 ),男,浙江宁波人,苏州大学外国语学院教授,博士生导师㊂研究方向为翻译学㊁典籍英译㊂[摘 要] 中国典籍是中国文化的重要组成部分,因此中国典籍英译和传播一直是学界讨论的热点㊂作者为此专门采访了苏州大学王宏教授㊂王教授以 传播中国文化,塑造中国形象”为出发点,围绕 何为译” 为何译” 如何译” 译何为” 如何评” 如何有效传播”等方面指出中国文化对外传译中存在的问题及相关解决方法,并突出强调了意识形态对译者在文本选择上㊁翻译策略的制定上的影响㊂王教授最后指出,在中国文化对外传译中应跳出语言层面,从构建国家文化形象的角度来看待中国文化的传播㊂[关键词] 中国文化对外传译;典籍英译;意识形态;中国形象[中图分类号]H315.9 [文献标识码]A [文章DOI]10.15883/j.13-1277/c.20180402907一王宏,男,苏州大学典籍英译首席专家㊁翻译学科带头人㊁博士生导师㊂20世纪80年代末开启其翻译之旅,从此投身翻译和翻译研究,成果斐然㊂迄今已承担国家社科㊁省部级及横向项目12项,出版著译作43部,发表学术论文70篇㊂其代表译作‘墨子“(汉译英)㊁‘梦溪笔谈“(汉译英)㊁‘山海经“(汉译英)㊁‘明清小品文“(汉译英)㊁‘国语“(汉译英)等入选‘大中华文库“㊂特别值得一提的是,由他主持翻译的‘梦溪笔谈“(Brush Talks from Dream Brook )㊁‘明清小品文“(The Short Essays of the Ming and Qing Dynasties )㊁‘清代城市生活长卷“(The Urban Life of the Qing Dynasty )㊁‘教育理论与实践探索“(Rethinking Education :Explorations in Theory and Practice )分别由英国帕斯国际出版社(Paths International Ltd.)和美国麦格劳 希尔教育出版公司(The McGraw⁃Hill Education Companies)全球出版发行㊂付瑛瑛:(以下简称 付”):王教授您好!感谢您百忙之中接受采访!中国文化走出去一直是比较热门的话题,而文学作品作为文化的重要载体,承担着传播中国文化的重大责任㊂1981年启动的 熊猫丛书”推介了一大批中国古代㊁当代和现代的优秀作品,涌现和培养了大批学贯中西㊁中西合璧的优秀翻译家,在国外产生了较大的影响㊂1995年,国家新闻出版总署启动 大中华文库”项目;2004年实施 中国图书对外推广计划”㊂2006年9月13日,我国颁布‘国家 十一五”时期文化发展规划纲要“,将中国文化走出去纳入 十一五”规划纲要,其后又陆续推出 经典中国国际出版工30 燕山大学学报(哲学社会科学版)2018年程”(2009)㊁ 中国文化著作翻译出版工程”(2010)等项目,其规模不断扩大,成果日渐丰厚㊂能否请您从典籍英译的角度来谈谈如何看待中国文化走出去㊂王宏:(以下简称 王”):我国在中国文化走出去的文化战略部署上的确取得了喜人的成绩,这些国家级译介项目都是 功在当代㊁利在千秋”的伟业㊂中国典籍是中国文化的重要组成部分,在中国文化走出去战略中承载着对外传播的重大使命㊂就拿 大中华文库”来说, 它是我国历史上首次系统全面地向世界推出的中国古籍整理和翻译的重大文化工程,也是弘扬中华民族优秀传统文化的基础工程㊂该文库精选了110种最有影响㊁最具代表性的中国典籍优秀作品”[1]78㊂当前, 大中华文库”的规模日渐扩大,其在国内外的影响也愈加深远,同时也得到党和国家领导人的充分肯定㊂然而,我们也须承认, 大中华文库”对外译介的效果与我们的期待值还有一定的距离㊂我想主要围绕 何为译” 为何译” 如何译” 译何为” 如何评” 如何有效传播”等几个方面来谈谈中国文化走出去存在的问题,并展望其未来的发展方向㊂先说 何为译”㊂ 典籍英译是将中国古典作品翻译成英语的一种跨文化㊁跨语内㊁跨语际的信息传播活动”[2]70㊂自从‘好逑传“(Hao Chiu Chuan)1761年首次在英国出版以来,中国典籍英译已经走过了250多年的历史㊂大量中国重要典籍英译作品先后出版问世,彰显中华民族在古代对世界文明做出的卓越贡献㊂进入21世纪后,随着中国国家软实力的上升,国家大力弘扬中国文化 走出去”,平等参与世界文明对话,促进世界对中国的认知和了解㊂以此为契机,中国典籍英译跃升为国家战略工程,无论是在作品翻译与出版,还是在学术研究㊁人才培养等方面都取得了巨大进步㊂但在取得进步的同时,也出现了以下问题:我们发现译界同仁对于中国古典诗歌㊁小说㊁戏剧㊁散文等体裁的翻译较多,而对于中国古典科技类作品的翻译偏少[3]60㊂世人除知道四大发明源自古代中国外,对中国古代科技的其他重要成就知之甚少㊂从查阅相关翻译史书籍以及网络搜索所获的数据来看,已有英译本的科技典籍不到已知科技典籍总数的4.7%;且这些有译本的典籍也出现分布不均的情况,其中医学典籍的数量最多,而天文典籍㊁生物典籍等均未发现相关译本㊂另外,对中国少数民族典籍的英译和对外传播也重视不够,虽然近年在此方面有所起色㊂付:诚如您所言,对中国典籍作品进行英译有助于传译中国文化㊁构建中国形象㊂的确有学者指出: 中国典籍作品走出去过多关注文学典籍,而忽略其他典籍,尤其是科技典籍,这无疑直接制约着中国文化走出去战略的深度实施㊂”[4]71王:确实如此㊂中国古代科技典籍的译介与海外传播对于新时代中国科技参与世界科技文化交流㊁向世界介绍中国古代科技范式㊁构筑中国的科技文化话语体系㊁树立中国的国际文化形象至关重要[5]77⁃78㊂中国传统文化典籍浩如烟海,目前只有一小部分被译介出去,外译任务任道而道远㊂增加科技典籍和少数民族典籍的翻译比重可更准确地传达出中国文化典籍的丰富性和多样性,有益于构建更完善的中国文化形象㊂付:是的,文学作品对中国形象的影响不那么立竿见影,而是具有持久和潜移默化的作用,如同 润物细无声”,具有包容㊁渗透的功能[6]71㊂翻译可以逾越语言障碍,让国外广大民众直接了解并感受通过翻译文本呈现的中国形象㊂那么,如何在浩如烟海的文化典籍中选择作品进行翻译㊁如何制定翻译策略非常重要,这直接决定了中国形象所呈现的时代特征和时代精神㊂王: 如何选择作品”和 为何译”与 如何译”密不可分㊂在中国文化走出去的战略中,除了要注重翻译本身,还要重视译本的接受和传播问题,尤其是译本在大众读者中的接受与传播,这就关于中国形象塑造与重构㊂ 为何译”深受意识形态的影响㊂意识形态在翻译语境中,存在多种意识形态类型㊂从宏观上言,可以分为原语意识形态㊁译语意识形态与译者意识形态三大类㊂勒弗维尔认为,意识形态是通过译者影响翻译行为的㊂至于 如何译”,译者要么认同顺应所处社会的意识形态,以积极方式选择拟译文本,确定翻译策略,第4期付瑛瑛等 从典籍英译看中国文化的对外传译31 解决原文语言与 文化万象造成的各种障碍”;要么不认同不顺应所处社会的意识形态,但在委托人的强权下,消极地在主流意识形态影响下实施个人翻译行为㊂其实,译者有时也可超越意识形态的操控,主动积极实施翻译行为,或主动抵制翻译行为,或在原语意识形态与译语意识形态之间进行调和[7]㊂付:国家级的对外译介工程,如 大中华文库” 中国文化著作翻译出版工程”等,可以说是主流意识形态对译作的选择吗?王:这样的表述过于笼统㊂勒弗维尔在他的理论中阐述了赞助人对翻译的影响,这可以在中国佛经翻译的发展中得到验证㊂佛教因为迎合了统治阶级的需要而得到大力提倡,从而带动了佛经的翻译㊂尤其在唐朝,皇帝作为佛经翻译最有力的赞助人,设立了专门的译场,译场设有译主﹑证义﹑证文﹑度语﹑笔受﹑缀文﹑参译﹑刊定﹑润文﹑梵呗﹑监护大使,从财力,物力和人力上保证了佛经的翻译㊂但从另一方面看,这也是在意识形态方面对译经进行监督㊂佛经译成后,要交由钦命大臣阅读,然后再上呈给皇帝过目㊂唐太宗时期,为玄奘设了专门的译场,译经主要选择大乘佛经,这是因为大乘佛经能够满足一个统一的大帝国的需要㊂高宗初期,玄奘圆寂,佛经翻译也随之陷入了低谷,直到武则天建立大周王朝,大乘佛教得到了统治者的鼎立支持,华严三祖法藏进宫为武则天宣讲大乘教义,西域胡僧大量涌入中国,佛经翻译又开始如火如荼地开展起来㊂今天我们国家级的对外译介工程是顺应了国际间交流㊁融通的大趋势㊂国际社会需要了解中国,我们的文化应当走出去,所选译的作品应当是我国文化形象的典型代表㊂付:也就是说,译作的选材是第一步,选译的作品要能呈现出某个时代或某种特征的中国形象,具有一定的代表性㊂那么译者如何从事翻译,又如何在翻译实践中呈现出这些文学作品中蕴含的中国文化形象呢?王:译者是翻译活动的主体,也是最积极最活跃的因素㊂译者的主体性体现在译者对翻译过程的每一个阶段,主要包括对翻译文本的选择㊁对翻译方法和翻译策略的制定和对翻译总体的把握㊂然后,翻译活动不可能在真空中进行,译者在发挥主观能动性的同时会受到原文㊁原作者㊁译文读者的制约,更关键的是受到意识形态㊁赞助者㊁诗学一系列因素的影响㊂简言之,意识形态等对翻译的影响体现在译者对译作的选材㊁翻译策略的选择甚至翻译的全过程㊂ 意识形态因素的引入促使典籍英译研究从原来平面㊁静止㊁单一的语言研究转向立体㊁动态㊁多维的文化研究㊂”[2]76付:那么译者可以在多大程度上发挥其主体性呢?王:再现与重构典籍作品中的中国文化形象需要译者发挥其主体性,进行跨文化交流的调整与协商,提高译文的接受度㊂在诸多因素中,译者应考虑目的语读者的阅读态度,他们的态度是功用的㊁批判的还是审美的?译入语的读者态度㊁文化语境等都决定了作者与译者一直处于动态的关系中㊂尽管译者受到种种牵制,译者还是有一定的回旋余地㊂为了译文的接受度,译者可以对原文进行一定程度的改造㊂付:这种改造恐怕得注意 度”的把握吧㊂您将翻译区分为 严格意义上的翻译”和 宽泛意义上的翻译”是否是出于对这个 度”的考虑呢?王:确实有这方面的考虑㊂ 严格意义上的翻译”要求原文和译文在内容㊁形式㊁结构㊁修辞㊁风格㊁功能等各方面要高度相似或对等;反之,则为 宽泛意义上的翻译”㊂译者在从事 严格意义的翻译”时,只能有限度地彰显其主体性㊁有限度地去调控文本,比如,决定译文语气的轻重㊁译文的显形与隐形㊁译文词语的选择㊁译文语域的选择㊁译文的归化㊁异化或杂合化等[8]53㊂只有在从事 宽泛意义的翻译”时,译者的主体性才能得到较充分发挥㊂比如, 亚瑟㊃韦利将‘西游记“译为‘猴“(Monkey),并于1942年由伦敦乔治㊃艾伦与昂温出版有限公司出版㊂该译本在欧美产生广泛的影响,曾多次再版,但韦利实际上只选译了原书的30回”[8]55㊂付:倘若要提高中国典籍作品在国外的接受度,您认为译者在翻译是该以哪种翻译策略为标32 燕山大学学报(哲学社会科学版)2018年准呢?王:我们先来看两个从 宽泛意义上翻译”的例子吧㊂美国译者伊万㊃金(Evan King)翻译了老舍的‘骆驼祥子“,但译者对原著进行了大量删改,甚至将故事结尾改成大团圆结局㊂该译本一经发行,立即成为美国畅销书[8]55㊂再比如,‘鲁拜集“(Rubaiyat)的译者爱德华㊃费兹杰拉德(Edward Fitzgerald)对原作也进行了随意改动,结果译作不仅被视作英国翻译史上最优秀的译作之一,而且成为英国文学史上的杰作,被列入 世界文学名著”[9]87㊂从译文的传播和接受上来看,似乎 宽泛意义上的翻译”更易被民众接受㊂这样对原文进行 改造”的翻译通常居先,等到一定的时候,国外的严肃读者还是希望读到 严格意义上的翻译”,即全译㊂大卫㊃霍克斯和他女婿合译的‘红楼梦“就属于 严格意义上的翻译”,在国外的接受程度也很高㊂至于讨论得比较多的,是他们译著中采取的 归化”为主的翻译策略为好,还是杨宪益㊁戴乃迭夫妇译著中采取的 异化”为主的翻译策略更佳的问题㊂翻译的最终目的是尽可能地让各方都接受译作㊂为了达到此目的,译者要通过参与译作的选材㊁主动制定翻译策略㊁主动参与译作在译语文化中的传播与接受等方式满足 交流”的需求㊂付:也就是说,选择什么样的作品㊁什么内容㊁什么体裁㊁采取何种翻译策略等直接决定译作能否实现传播目的,需要各方认真策划,精心组织,共同参与㊂切不可盲目以某个政府职能部门,或是出版社,或是译者的好恶选择需传播的内容,而应是考虑多重因素后的综合考量㊂另外一个讨论得比较多但争议也不少的问题是,将中国典籍作品对外传译时谁是合适的译者?由中国译者或者外国译者独译呢?还是中外译者合译?还是译者与专业人士合译呢?王:由谁来译涉及 译何为”,即翻译的功能是什么㊂所以,不能简单地回答由谁译最佳,要看从哪个角度去看待㊂从历史上看,中国典籍英译经历了最初的由外国传教士㊁外交官㊁汉学家译介到中外译者合译再到现在中国人自己进行翻译的过程㊂目前,中西两支队伍都在进行着中国典籍作品的译介与研究㊂在由传教士㊁外交官㊁汉学家进行翻译的阶段,他们往往将他国之需求与自身兴趣相结合来选译作品㊂在中外译者合译阶段,中国译者往往受制于他国译者,利马窦与徐光启合译‘几何原本“就是一个例子㊂在中国译者为主进行翻译的阶段,所选作品往往合乎自身传播的需求和目的,也与当代国际文化市场的需求相吻合㊂典籍的外译工作对译者的要求相当高,不仅需要译者精通中外双方的语言,更要深谙双方文化;要把原著的精神吃透,把握住神韵㊂事实上,流畅㊁易懂且符合译入语读者阅读习惯的译本最受欢迎㊂中国译者在语言表达上略次于外国译者,外国译者对中国文化的理解上或浅于中国译者㊂如果从语言与文化结合的层面来考虑,中西合译似乎是比较理想的方式,比如,杨宪益和戴乃迭的合作就是所谓 借脑共译”的翻译方法[2]78㊂然而,如果从中国文化走出去㊁呈现中国形象的层面上来看,中国译者㊁外国译者的译本都需要㊂翻译在传播中国文化,塑造中国形象方面发挥着重要作用㊂同时,中国形象有自塑和他塑之分:中国译者的译作体现的是自塑;外国译者的译作呈现的是他塑;两种译作呈现的形象肯定有所区别,因为不同的形象代表着受不同意识形态的影响㊂若将两种译作进行比较研究,跳出语言层面,分析译作呈现中国形象的异同,这有助于推动翻译与意识形态之间关系的研究,尤其是翻译对意识形态的反作用研究㊂二付:以上讨论内容概括了翻译内部研究和外部研究的诸多因素,那么在研究中应如何看待内部研究与外部研究的关系,如何平衡两者诸多的因素呢?王:翻译内部研究重视微观研究,翻译外部研究重视宏观研究,但两者无主次之分㊁并行不悖㊁互为补充[9]85㊂翻译的跨语言㊁跨文化属性在翻译内部研究和外部研究都有体现,只是研究方法和重心的不同㊂前者是微观研究,后者是宏观研究㊂第4期付瑛瑛等 从典籍英译看中国文化的对外传译33 这两者之间并不是对立或者互相否定的关系,后者是对前者的发展延伸,是翻译研究从语言走向文化,从内部走向外部的一个转向㊂语言作为文化的载体,与文化相辅相成㊂而今天我们要让中国文化走出去,就不能仅停留于语言层面的研究,要跳出语言层面,从对外译介传播的角度来考虑㊂付:典籍英译旨在对外传播中国文化,使国外读者了解中国与中国文化㊂那么,如何了解㊁掌握并评价译著在国外的接受度和影响力呢?王:这涉及 如何评”㊂对于典籍英译的对外传播与接受我们可采取现代技术手段进行分析统计,筛选出在国外接受度较高的作品和译者,重点进行分析㊂而对于国内外读者,则可以通过图书馆馆藏㊁借阅情况㊁购买数据㊁网上购买留言㊁读者读后反映㊁问卷调查等方式,确定译本的发售情况㊁读者反馈与建议,为此类文本的翻译策略和翻译方法提供借鉴㊂我曾在谷歌和亚马逊网站输入‘梦溪笔谈“的英文 BrushTalks from Dream Brook”进行了检索㊂谷歌搜索中只用时0.31秒就得到12万6千条结果;亚马逊网站显示英国帕斯国际出版社于2011年出版精装本‘梦溪笔谈“后,又于2014年推出了平装本的‘梦溪笔谈“,这说明‘梦溪笔谈“的英文全译本销售情况很好㊂帕斯国际出版社社长保罗先生在其网页上把‘梦溪笔谈“的英文全译本称为 中国科技发展史上的重要代表作”(an important masterpiece in the history of Chinese scientific andtechnological development)[10]㊂我又搜索了包括牛津大学㊁剑桥大学㊁哈佛大学㊁耶鲁大学㊁哥伦比亚大学㊁斯坦福大学等几十所英美著名大学图书馆的网站,发现它们的馆藏里都有‘梦溪笔谈“英文全译本,有些大学图书馆有收藏,下属学院图书馆也有收藏㊂我还在网上读到英美硕士生在读完‘梦溪笔谈“英文全译本以后,以‘梦溪笔谈“反映的中国古代科技为题目写出的系列论文等㊂这些都说明‘梦溪笔谈“的英文全译本已经真正走向了世界并起到了传播传统中国文化,弘扬中国古代科技成就的作用㊂作为‘梦溪笔谈“的英译者,我看到这些信息感到很高兴”[10]㊂付:可以说‘梦溪笔谈“是真正走向了世界并起到了传播中国文化㊁弘扬中国古代科技成就的作用了,也为我国其他经典作品走向世界提供了很好的借鉴,进一步完善了中国文化形象㊂‘梦溪笔谈“之所以取得这样的成功,除了译本自身的原因,还得益于什么其他因素吗?王:一部典籍英译作品要取得成功,主要是让译本自己说话㊂当然,译本以外的因素也非常重要㊂比如译本由谁出版?面对的读者群是谁?作品是全译本㊁节译本,还是摘译本?这些都直接关系到典籍英译作品的接受与传播㊂譬如, 由谁出版”就是指赞助者,他们可以决定文学作品的发行㊂因此,选择赞助者㊁了解其赞助目的有助于有针对性地制定恰当的翻译策略,将典籍作品成功译介到西方㊂我们曾提出典籍英译作品 借船出海”的出版策略,即由国内出版社与国外出版社联合出版,共同推动中国传统优秀文化的对外传播[2]76㊂付:我们也需要接受这样的事实:以往的典籍外译项目有的传播效果并不佳,未达到传播的目的㊂就拿‘红楼梦“的翻译来说, 大中华文库”收录的是杨宪益和戴乃迭的译本㊂他们堪称珠联璧合,公认为是比较理想的翻译方式,然而他们的译本在国外接受度和影响力都次于大卫·霍克斯和他女婿闵福德合译的译本㊂这其中有什么需要考虑的因素吗?王:传播效果可以作为中国典籍作品对外传播成功与否的一项重要评价依据,设立科学的传播效果考察与评价机制,将传播效果的考察和内容具体化㊂新的翻译项目的确定㊁需要翻译书籍的选择㊁传播效果的评估等,均可以依此为标准㊂对于传播效果良好的,我们要戒骄戒躁㊁继续努力;对于传播效果稍差的,我们也不能灰心丧气㊁妄自菲薄㊂杨宪益和戴乃迭的译本其实也是佳译㊂中国文化走出去未取得预期的效果,有时不是文学典籍本身质和量的问题,有先入为主的问题,还有西方世界和读者对中国一贯的态度问题㊂所以,我们主要有两方面的考虑:一是自身所做的努力与投入程度;二是英语国家对外来作品的接34 燕山大学学报(哲学社会科学版)2018年受机制与传播机制㊂刚才你说的‘红楼梦“的两个版本的传播与接受问题,我认为应正面㊁积极地对待㊂我们可以收集相关数据,来分析霍克斯译本更受欢迎的原因,列出一系列参数,跟杨宪益译本进行比读,分析内因和外因,取长补短㊂毕竟,我们文化走出去还处于初期探索阶段,我们要将现在遇到的问题转化为以后对外传译的宝贵经验㊂我们要在对比㊁摸索和反思中前行,催生出一种前所未有的㊁更加自信㊁更加包容的新氛围㊂付:这样看来,无论是译著的选材,还是翻译策略的制定甚至是对外传播,都与意识形态密不可分㊂您之前说过, 意识形态因素的引入促使典籍英译研究从原来平面㊁静止㊁单一的语言研究转向立体㊁动态㊁多维的文化研究”㊂那么,这种立体㊁动态和多维的研究是如何体现的呢?王:我们试想,中国翻译者对莎士比亚等西方作家的作品也有那么多的简写本㊁简译本和改编本等翻译版本,文学的创作与接受需要百花齐放[11]㊂与莎士比亚齐名的明代著名戏曲学家汤显祖著有经典作品‘牡丹亭“㊂‘牡丹亭“现有三个全译本, 大中华文库”收录的是汪榕培译本㊂而据资料显示,在国外更受欢迎的是美国汉学家白之译本㊂其实‘牡丹亭“在国外产生巨大影响,主要得益于白先勇首创的昆曲 青春版‘牡丹亭“”,这种推介的方法非常可取,它从文本自身的特点出发,将原著55出戏压缩为9个小时,分上㊁中㊁下三场演出㊂它在全球巡演,场场爆满,为中国传统文化的国际传播树立了典范㊂除了昆曲版‘牡丹亭“,还有地方戏曲版‘牡丹亭“㊂就在美国时间2018年3月20日晚,斯坦福大学音乐厅上演了一出由国家一级演员吴岚等表演的盱河高腔‘牡丹亭㊃游园“片段,悠扬婉转的唱腔㊁明快清秀的妆容㊁刚柔相配的身段,赢得了在场观看的原斯坦福大学校长等参加研讨会的美国及世界各地专家学者的阵阵掌声㊂像这样呈现的形象就是正面的㊁积极的㊁立体的㊁动态的㊂它是对我国文化形象的美好诠释,彰显了我国的文化软实力,有助于完善中国表达,树立中国形象㊂付:以这种立体形态展现的‘牡丹亭“想必能吸引读者对原作产生好奇,从而产生想读原作的强烈欲望㊂中国文化要走出去,除了专家型学者,还必须有普通读者的广泛参与㊂王:是的㊂普通读者是社会文学生活的重要成员,他们接受程度能从另一个侧面反映传播的力度㊂典籍作品作为文学经典已经渗透到社会生活的各个方面,影响和制约着人们的思维和审美方式,所以我们要将外国普通读者的接受度纳入研究视野,使研究成果更完整㊁更全面㊂付:最后请王教授再总结一下如何从典籍英译的角度做好中国文化对外传译吧㊂王:中国文化对外传译其实涉及塑造中国形象的问题,从典籍英译的角度去研究中国形象的研究还未出现,这可以作为一个新的研究视角㊂简言之,我们应以 传播中国文化,塑造中国形象”为出发点去做好典籍英译,去重新审视 何为译” 为何译” 如何译” 译何为” 如何评” 如何有效传播”等问题㊂具体来说,就译者的主体性而言,塑造何种中国形象决定了译者对文本的选择,对翻译策略的制定甚至翻译的全过程;就翻译的形式而言,译本可以多种多样,以呈现立体多维的中国形象㊂再以‘牡丹亭“的对外传译为例,外国读者是通过昆曲青春版‘牡丹亭“了解并喜爱汤显祖的作品,恐怕只有研究型的学者会去阅读原著或译著,但我们中国普通读者何尝不是通过昆曲青春版‘牡丹亭“了解这部作品,试问有多少读者读过原著? 已所不欲,勿施于人㊂”所以, 严格意义上的翻译”和 宽泛意义上的翻译”都需要, 严格意义上的翻译”已有三个译本;我们还可以将‘牡丹亭“翻译成简体版㊁插图版㊁故事版等,这些版本并不意味着去除了文化的成分,相对而言,有些反而是高度浓缩的精华,去除原著冗长多余的文字描写,符合现代读者的审美意趣㊂此外,中国典籍作品言简意赅㊁内涵丰富,非一部译本可完整呈现,我们鼓励并提倡 和而不同,各司其职”,力求呈现立体㊁动态㊁多维的文化形象㊂总之,中国文化对外翻译㊁传播和交流都有其内在的规律和方向㊂我们应该清楚,从初步 走出去”到完全 融进去”是一条很艰辛的道路㊂真正。

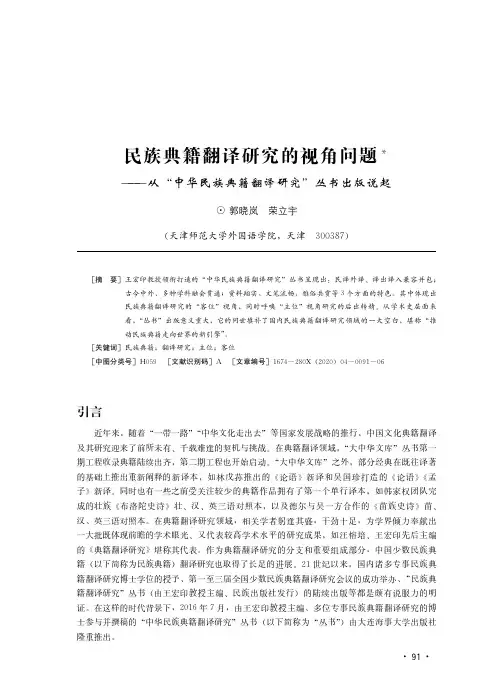

民族典籍翻译研究的视角问题———从“中华民族典籍翻译研究”丛书出版说起⊙郭晓岚 荣立宇(天津师范大学外国语学院,天津 300387)[摘 要]王宏印教授领衔打造的“中华民族典籍翻译研究”丛书呈现出:民译外译、译出译入兼容并包;古今中外、多种学科融会贯通;资料翔实、文笔流畅、雅俗共赏等3个方面的特色。

其中体现出民族典籍翻译研究的“客位”视角,同时呼唤“主位”视角研究的后出转精。

从学术史层面来看,“丛书”出版意义重大,它的问世填补了国内民族典籍翻译研究领域的一大空白,堪称“推动民族典籍走向世界的新引擎”。

[关键词]民族典籍;翻译研究;主位;客位[中图分类号]H059 [文献识别码]A [文章编号]1674-280X(2020)04-0091-06引言近年来,随着“一带一路”“中华文化走出去”等国家发展战略的推行,中国文化典籍翻译及其研究迎来了前所未有、千载难逢的契机与挑战。

在典籍翻译领域,“大中华文库”丛书第一期工程收录典籍陆续出齐,第二期工程也开始启动。

“大中华文库”之外,部分经典在既往译著的基础上推出重新阐释的新译本,如林戊荪推出的《论语》新译和吴国珍打造的《论语》《孟子》新译。

同时也有一些之前受关注较少的典籍作品拥有了第一个单行译本,如韩家权团队完成的壮族《布洛陀史诗》壮、汉、英三语对照本,以及德尔与吴一方合作的《苗族史诗》苗、汉、英三语对照本。

在典籍翻译研究领域,相关学者躬逢其盛,干劲十足,为学界倾力奉献出一大批既体现前瞻的学术眼光、又代表较高学术水平的研究成果,如汪榕培、王宏印先后主编的《典籍翻译研究》堪称其代表。

作为典籍翻译研究的分支和重要组成部分,中国少数民族典籍(以下简称为民族典籍)翻译研究也取得了长足的进展。

21世纪以来,国内诸多专事民族典籍翻译研究博士学位的授予、第一至三届全国少数民族典籍翻译研究会议的成功举办、“民族典籍翻译研究”丛书(由王宏印教授主编、民族出版社发行)的陆续出版等都是颇有说服力的明证。

中国古籍外译的主要内容和重要观点或对策建议1.引言1.1 概述中国古籍外译是指将中国的古典文献、典籍、文化经典等翻译成外国语言,让其他国家的人们了解中国文化、思想和传统的一项重要工作。

随着中华文化的影响力增大,越来越多的古籍被翻译成多国语言,使得中国的文化与智慧得以传播到世界各地。

中国古籍外译的主要内容涉及广泛,包括但不限于诗词、经史、哲学、艺术、医学、农学等领域的经典著作。

这些古籍蕴含着丰富的中国传统文化与智慧,展示了中国人民多元而博大的精神世界。

通过将这些文化遗产翻译成外语,可以让世界各国人民更好地了解中国的历史、文化和思想。

古籍外译的重要观点或对策建议主要包括以下几点。

首先,要加强翻译人员的专业培养和素质提升,提高对中国古籍的理解和翻译水平。

其次,要加强对外传播与推广古籍翻译成果的工作,通过各种手段宣传古籍的翻译成果,增强古籍外译的影响力。

此外,还应该注重翻译成果的前沿性与创新性,挖掘更多有价值且具有代表性的古籍进行翻译。

总之,中国古籍外译是一项重要的任务,对于促进中国文化的传播和推广具有重要意义。

只有通过加强翻译工作的力度和质量,才能更好地展现中国的大国风范和独特魅力,让世界更好地了解中国的传统文化和智慧。

我们有理由相信,在古籍外译的推动下,中国文化将更好地融入世界,为人类文明的发展作出更大的贡献。

1.2文章结构文章结构部分的内容如下:文章结构部分旨在介绍本文的组织结构和各个章节的主要内容。

通过清晰的结构安排,读者可以更好地理解文章的逻辑展开和主题论述。

本文共分为引言、正文和结论三个部分。

首先是引言部分,这一部分是文章的开端,通过概述、文章结构和目的来引导读者进入主题。

在概述中,会简要介绍中国古籍外译的背景和现状,为读者提供一个整体的认识。

而文章结构部分,则是在引言的基础上,详细介绍文章的组织结构和各个章节内容的简要描述。

最后,目的部分会明确本文的写作目的,即通过论述中国古籍外译的主要内容和提出重要观点或对策建议,来探讨和分析该领域的现状和发展方向。

论中华典籍名著翻译的意义作者: 黄中习发表日期: 2006-10-31 00:39 点击数: 1429一、翻译对文化传播的重要性民族的生存与发展既有赖于其政治、经济和军事实力,又有赖于其文化活力。

文化活力是综合国力的重要因素之一,它与民族兴亡息息相关。

从文化角度看,翻译是不同文化交流、会通与融合的关键,翻译对文化传播的重要意义显而易见。

一般认为, 我国历史上有四次翻译高潮:东汉至唐宋时期的佛经翻译、明清两代西学翻译、鸦片战争至“五四”运动后的文学翻译和改革开放至今的百科翻译。

上个世纪初,梁启超曾把翻译当作“救国之道”;上个世纪20年代,鲁迅也把翻译当作激发中华民族的血性、热情和斗争的民族解放之道。

我们甚至还可以说,“翻译决不仅仅是译者译得好不好的个人的小事,它是关乎到一个民族文化的传承、交流与发展的大事”。

(许钧,2003)中华民族勤劳智慧,历史上对世界文明文化做出了卓绝贡献,举世公认。

华夏文明与汉语汉字文化,源远流长,博大精深,用汉字书写的文史典籍(即历代各领域的权威性著作)浩瀚渊博,举世罕见。

汇集华夏文明精髓的典籍是全人类共同的宝贵精神财富, 我们炎黄子孙应该很好地利用,自不待言;向世界广为传播,作为大家的共有财富,也是应有之议。

在当今越来越多的中外文化交流中, 具有较高汉语水平的外国友好人士也希望了解更多的汉文化。

然而,由于种种历史原因,辉煌悠久的汉文化典籍却鲜为世界所知。

尽管汉语是联合国的工作语言之一,使用汉语的人数越来越多,但汉语言全球化在目前不具有可能性。

英语是世界上最广泛应用、影响力最强的语言,一超独霸。

中外交流只有运用汉语—英语交互式方式阐释传播中国典籍和当代文本, 即用第一世界的形式(语言传播)传送第三世界的内容(思想文化)。

在当今世界多元文化交流中,西学仍在东进,中学也将西传。

无论西方和东方,也都需要从中国文化中获取丰富的养分。

二、中外文化交流的历史和现状世界文化交流本该是双向的输入与输出,交流的双方是互为主客体,以双方各自对对方的需要为基础,以双方各自对这种需要的意识为前提。

中国典籍英译:成绩、问题与对策*苏州大学王宏提要:典籍英译是把中国优秀传统文化推向世界的主要途径。

经过多年的发展,中国典籍英译在翻译实践和学科建设等方面取得了很大的成绩,正面临更大的发展机遇。

本文回顾了典籍英译所取得的成绩,分析了现存的问题,并提出了可资借鉴的具体对策。

关键词:典籍英译;成绩;问题与对策1.缘起中国是一个具有5000年悠久历史的文明古国,中华民族勤劳智慧,留下了大量优秀典籍,对世界文明做出了卓越贡献。

在全球化背景的今天,不同文化、不同文明融合与发展的速度日益加快,翻译已经成为沟通不同文明、不同文化必不可少的桥梁和纽带,西学仍在东渐,中学也将西传。

我们在不断了解和吸收各国优秀文化和先进科技的同时,还应当大力继承和发展中华民族的优秀传统文化,让世界真正了解中国。

“任何一种优秀的文化都有一种与别人交流、交融的内在冲动,这种内在冲动就是各美其美,美美与共的文化自觉,我们已经引进国际上那么多优秀产品,我们也需要向国际介绍我们的优秀产品。

”①中国典籍英译对于传播中华优秀文化,促进东西方文化融合有着十分重大的现实意义。

然而,中国典籍英译取得了哪些成绩?还存在什么问题?需要我们采取哪些对策加以解决?本文将对上述问题做一一梳理。

2.已有成绩自从1761年《好逑传》英译本首次在英国出版以来,中国典籍英译已经走过了250年的历史(马祖毅,1997:10)。

中国典籍英译最初由一批来华海员和传教士发起,19世纪的英国是海外汉学家从事中国典籍英译的重镇。

翟理斯(Herbert Allen Giles)属于英国第一代汉学家,其代表作有《中国文学瑰宝》(Gems of Chinese Literature)和《中国文学史》(A History of Chinese Literature)。

亚瑟·韦利(Ar-thur Waley)擅长诗歌翻译,译有《诗经》、《楚辞》、《唐诗》等典籍,是英国第二代汉学家中的佼佼者。

7林戊荪先生属于建国初期由国外留学回国的一代知识分子。

他本来计划在结束美国学习后继续赴欧研究西方哲学与方法论,但他得知中国解放,于1950年夏毅然回国,参加祖国的文化建设。

他应邀进入《人民中国》杂志社,从此开始了为之奋斗一生的对外传播与翻译事业。

20世纪90年代,林先生就以其英译《孙子兵法·孙膑兵法》而蜚声海内外,近来又推出《论语新译》,堪称中国文化典籍的译品双璧。

一、独步典籍翻译,心仪《孙子兵法》中国文化典籍的翻译,若以《论语》为例,大约经历了早期基督教传教士的翻译和海外汉学家的翻译,其后海外华人即新儒家的研究和翻译,以及当下中国大陆学者的翻译。

第一类具有浓厚的国学西化的色彩,有的文本几近面目全非,其中研究部分经过“往复翻译”的形式回到当代中国,滋养中国文化新的姿态和生命。

第二类企图用新儒家的思想方法重新阐释儒家经典,以现代社会的价值观弘扬中国传统文明的精神,由于译者谙熟汉语及其思想渊源,译文和思想容易为国人所接受。

最后一类,或者由于政府文化政策的策动,或者由于译者个人心理动机所致,多体现出字面翻译的倾向和文化输出的强烈动机。

林先生的典籍英译,基本上属于第三类,但却因其鲜明的译文特色和前瞻的文化立场而有举足轻重的地位。

我们目前的翻译属于“经典重译”。

为什么要进行经典重译呢?林先生以自己的丰富的阅历和多年从事翻译的经验,给我们以现身说法:我认为,重译有两个理由。

第一,一个人对于原作的认识可能不同于原译者们的认识。

随着研究工作的进展和有关知识的增多,对于原作的理解也就愈加精细精深。

……第二,英语作为目标语,其本身也是与时俱进的。

读者需要使用当代英语的读本。

这些正是我希望在重译中能做到的。

(林戊荪、钱多秀,笔者译,下同)中国文化典籍浩如烟海,选择余地很大,为什么偏要翻译《孙子兵法》和《论语》?林先生曾对笔者说:“年轻时,有位长者告诉我,在中国有两本必读书。

一本是《孙子兵法》,一本是孔子的《论语》。

中国典籍的译介方法研究发布时间:2022-03-01T06:05:22.944Z 来源:《创新人才教育》2021年11月作者:邵凤鸣张万防[导读] 中国典籍是中华文化的重要组成部分,典籍的对外译介是传播中华优秀传统文化的重要载体。

本文介绍了中国典籍对外译介的历史与现状,并对其译介方法进行了研究,以期更好地发挥典籍的内在价值,推动中华优秀传统文化走向世界。

武汉轻工大学外国语学院邵凤鸣张万防湖北武汉 430023摘要:中国典籍是中华文化的重要组成部分,典籍的对外译介是传播中华优秀传统文化的重要载体。

本文介绍了中国典籍对外译介的历史与现状,并对其译介方法进行了研究,以期更好地发挥典籍的内在价值,推动中华优秀传统文化走向世界。

关键词:中国典籍;对外译介;翻译方法基金项目:本文为2020年湖北省哲学社科重点项目“中国典籍英译中离散译者的文化身份研究”(编号:20D059)的最终成果。

一.前言当今世界,全球化进程加快发展,中西文化交流日益加深。

广义上,中国典籍指中国古代涵盖政治、经济、文化等各个方面的一系列图书和典册,其具有深厚的文化底蕴,是中华文化的重要组成部分。

典籍的对外译介也因此受到越来越多学者的关注,其具有不容忽视的理论意义与现实意义。

在理论层面上,典籍的对外译介能够助力传统文化的翻译,为翻译研究提供新的视角;在实践层面上,一方面,典籍的对外译介对传承与传播中华优秀传统文化、增强文化自觉与自信以及建设文化强国等具有重要作用;另一方面,其有利于促进文化交流与合作,让世界人民吸收和接纳中华优秀传统文化的精髓,为世界文化的繁荣发展添砖加瓦。

二.中国典籍对外译介的历史与现状中国典籍对外译介已有四百多年的历史。

在过去很长一段时间里,中国典籍的外译是由西方学者完成的,其中最早可追溯到18世纪来自英国的一批传教士。

1761年,成书于明清两代的《好逑传》在英国的出版拉开了中国典籍的对外译介传播的序幕[1]。

此后,越来越多的外籍译者开始对中国典籍尤其是文学典籍进行翻译,如翟理斯(Giles)所译著的《两首中国诗》、霍克斯(Hawkes)翻译的《楚辞》和《红楼梦》等。

2462018年41期总第429期ENGLISH ON CAMPUS中国典籍外译过程中存在的问题与策略研究文/于青翻译,是将中国优秀的典籍文化传播出去的有效途径。

而翻译质量的好坏也决定着中国典籍文化能否走出去、能否得到西方阅读者的深入理解。

同样,也影响着中国在世界各国心目中的印象和地位。

因此,翻译质量的好坏至关重要。

而目前,我国典籍外译的翻译质量残次不齐,主要面临着以下几个问题:一、中国典籍外译过程中字典等辅助工具亟待完善1.全面而系统的《中国文学典籍外译词典》的缺失。

就笔者查询,国内已出版的各类翻译词典——《中国翻译家词典》、《中国翻译词典》、《译学大辞典》等——所包含的内容多为中西方著名翻译理论家的介绍及大量的翻译理论介绍。

而笔者在亲身实践中发现,一本完整且实用的《中国文学典籍外译词典》不仅应包括著名翻译家及翻译理论的详细介绍和解读,同时也应该包括以实例为参考的、偏向于实践内容的部分。

2.理想中的《中国文学典籍外译词典》应该包含的内容。

涉及领域广泛且可应用于实践的词目。

编写一本词典,最核心、最基本的工作,就是要确立词目的选取,即需要选取哪些内容作为词目进入词典。

因此,词目选取工作的全面性和系统性就显得尤为重要。

1)选择某一时代或某一体裁的外译词目。

唐诗、宋词、元曲、明清小说等代表着中国古典文学在某一特殊体裁领域的巅峰时期,因此在词典的编纂中,需要对某一时代的特殊体裁做一个概括性的介绍和总结,并细致地选取相应的词目进入词典。

2)选择某一作家的作品的外译词目。

我国有些著名作家的作品得到了广泛的译介,在国际上也得到了较好的反响,因此,可对这些作家作品的外译情况单独设立词目,例如李白的诗歌等。

3)选取同一作品的不同复译本进行比较,选取优秀词目。

以《红楼梦》为例,字典可将霍克斯、杨宪益的两种全译本和其他几种节译版本进行有效的比较和对比,找出最贴切、最能够表达出原文思想内容的词目进入词典。

2.特定时期的文化、历史、地理等知识背景的介绍。