传染病学11.细菌性痢疾

- 格式:ppt

- 大小:207.00 KB

- 文档页数:44

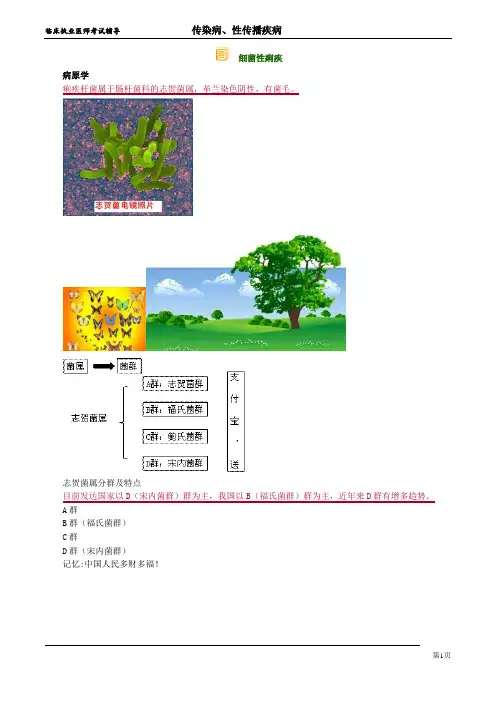

细菌性痢疾病原学痢疾杆菌属于肠杆菌科的志贺菌属,革兰染色阴性,有菌毛。

志贺菌属分群及特点目前发达国家以D(宋内菌群)群为主,我国以B(福氏菌群)群为主,近年来D群有增多趋势。

A群B群(福氏菌群)C群D群(宋内菌群)记忆:中国人民多财多福!关于细菌性痢疾哪项正确A.我国以福氏菌群为主B.我国以鲍氏菌群为主C.我国以志贺菌群为主D.我国以宋内菌群为主E.各群发病率基本相同[答疑编号700883206101]答案:A细菌性痢疾的病原体属于A.沙门菌属B.志贺菌属C.弧菌属D.福氏菌属E.宋内菌属[答疑编号700883206102]答案:B志贺菌属→菌群致病因素:内毒素各群、型痢疾杆菌均可产生内毒素,内毒素是致病的主要因素小结:内毒素和外毒素内毒素外毒素伤寒√细菌性痢疾√霍乱√流脑√总结:比较内毒素与外毒素霍乱弧菌——外毒素为主要致病因素流脑球菌,菌痢,伤寒——内毒素为主要致病因素记忆:外面闯祸以外毒素为主要致病因素的是A伤寒B菌痢C霍乱D流脑E乙脑[答疑编号700883206103]答案:CA群还可产生外毒素(包括细胞毒素、肠毒素和神经毒素),临床症状较重。

关于细菌性痢疾,哪一群可以产生外毒素:A.A群B.B群C.C群D.D群D.E群[答疑编号700883206104]答案:A记忆:利刃出鞘刺杀外敌A群感染症状最重,D群感染最轻,B群介于二者之间,但易转为慢性。

小结:各群特点关于细菌性痢疾,哪一群临床表现最重A.A群B.B群C.C群D.D群E.各群基本一样[答疑编号700883206105]答案:AA.志贺痢疾杆菌B.舒密次痢疾杆菌C.福氏痢疾杆菌D.宋内痢疾杆菌E.鲍氏痢疾杆菌我国近年来引起菌痢最常见的病原菌是[答疑编号700883206106]答案:C所引起菌痢多数症状轻,非典型病例较多者[答疑编号700883206107]答案:D能产生神经毒素的痢疾杆菌是[答疑编号700883206108]答案:A生存能力外界的生存力较强尤以D群菌最强,B群菌次之,A群菌最弱耐低温,在水果、蔬菜中可存活1~3周。

中医执业医师考试《传染病学》复习讲义:细菌性痢疾(菌痢)一、病原学痢疾杆菌4群为:A群痢疾志贺菌、B群福氏志贺菌、C群鲍氏志贺菌、D 群宋内志贺菌。

我国多数地区多年来一直是B群福氏志贺菌为主要流行菌群。

【真题库】目前国内最常见的细菌性痢疾病原菌是A.福氏痢疾杆菌B.宋内氏痢疾杆菌C.鲍氏痢疾杆菌D.舒氏痢疾杆菌E.志贺氏痢疾杆菌答案:A二、流行病学(一)传染源菌痢病人及带菌者为传染源。

(二)传播途径:通过消化道传播。

(三)人群易感性:人群普遍易感,病后可获一定的免疫力,但短暂而不稳定。

三、发病机制及主要病变部位(一)发病机制:痢疾杆菌进入人体后是否发病,取决于对肠粘膜上皮细胞的吸附和侵袭力,即具有侵袭力的菌株才引起发病。

痢疾杆菌进入消化道,如机体免疫力低下,细菌侵入后在肠粘膜上皮细胞和固有层中繁殖,引起肠粘膜炎症反应和固有层小血管循环障碍,使肠粘膜出现炎症、坏死和溃疡(溃疡表浅呈地图状),而发生腹痛、腹泻和脓血便。

(二)主要病变部位:菌痢的肠道病变主要在结肠,以乙状结肠和直肠病变最显著,严重者可累及整个结肠及回肠下段。

(1~2题共用题干)男性,18岁,2天来发热伴腹痛、腹泻,每日10余次,初为稀便,后为粘液脓血便,伴里急后重,粪便常规检查WBC15~20个/HP,RBC 5~10个/HP【真题库】该患者诊断急性细菌性痢疾,其发病机理为A.痢疾杆菌毒素对结肠粘膜的直接损害B.有侵袭力的菌株进入粘膜固有层,繁殖引起炎症溃疡C.痢疾杆菌在肠腔内大量繁殖引起肠溃疡病变D.结肠急性弥漫性、纤维蛋白渗出性炎症及溃疡E.特异性体质对细菌毒素产生强烈过敏反应答案:B【真题库】该病例用抗生素治疗3天,症状好转即停药,有可能产生什么后果A.病情加重,出现肠穿孔B.发生肠出血C.转为慢性菌痢D.发生癌变E.合并败血症答案:C解析:急性细菌性痢疾的发病机理为菌株进入粘膜固有层、繁殖引起炎症溃疡,是急性化脓性炎症。

急性期未有效根治时可转为慢性。

细菌感染-细菌性痢疾一、A11、中毒型菌痢应用山莨菪碱的目的是A、兴奋呼吸循环中枢B、减少腹泻次数C、升高血压D、改善微循环障碍E、缓解肠道平滑肌痉挛,止腹痛2、急性菌痢患者下列哪项表现是不典型的A、里急后重B、发热C、呕吐D、腹痛E、黏液便3、慢性菌痢的病程时限是A、超过1年B、超过6个月C、超过2个月D、超过2周E、时限不定,反复发作4、诊断急性菌痢必做的检查是A、血常规B、粪便常规C、直肠镜D、血培养E、悬滴检查5、急性菌痢选择敏感抗菌药物疗程为A、1~3日B、1~5日C、2~5日D、3~5日E、4~5日6、在我国最多见的痢疾杆菌菌群是A、志贺痢疾杆菌B、鲍氏痢疾杆菌C、福氏痢疾杆菌D、郭内痢疾杆菌E、以上都不是7、对于中毒型菌痢脑型和乙脑的鉴别最有意义的是A、起病急骤B、大便检查有无白细胞C、高热、昏迷、抽搐D、早期休克E、呼吸衰竭8、鉴别细菌性痢疾和阿米巴痢疾最可靠的依据是A、潜伏期的长短B、毒血症状的轻重C、大便常规检查红白细胞计数D、大便检出病原体E、抗生素治疗是否有效9、下列哪项不符合中毒型菌痢脑型的诊断A、急性高热,惊厥,昏迷B、迅速出现呼吸衰竭C、肠道症状不明显D、大便常规正常E、脑脊液检查正常10、菌痢急性期的基本病变是A、全身小血管内皮细胞肿胀,血浆渗出B、肠黏膜弥漫性纤维蛋白渗出性炎症C、肠黏膜水肿、增厚、溃疡形成D、肠壁形成口小底大的烧瓶样溃疡E、嗜酸性肉芽肿的形成11、菌痢的确诊依据是A、粪培养阳性B、粪检有巨噬细胞C、粪便免疫学检查抗原阳性D、粪便镜检有大量脓细胞E、典型菌痢临床症状12、细菌性痢疾的主要预防措施是A、隔离及治疗现症患者B、流行季节预防服药C、及时发现、治疗带菌者D、口服痢疾活菌苗E、切断传播途径13、目前菌痢的病原治疗首选A、氯霉素B、四环素C、磺胺药D、呋喃唑酮E、氟喹诺酮类14、痢疾杆菌的主要致病机制是A、侵入的细菌数量B、细胞毒素C、神经毒素D、内毒素及外毒素E、肠毒素15、细菌性痢疾传播途径是A、呼吸道传播B、接触传播C、消化道传播D、虫媒传播E、血液传播16、细菌性痢疾的病原体属于A、志贺菌属B、沙门菌属C、弧菌属D、弯曲菌属E、螺旋菌属17、中毒型菌痢好发年龄是A、青壮年B、10~14岁C、2~7岁D、2岁以下E、老年二、B1、A.伤寒B.中毒型菌痢C.流行性乙型脑炎D.急性病毒性肝炎E.流行性出血热<1> 、血白细胞增多,异型淋巴细胞比例常高于7%,多见于A B C D E<2> 、血白细胞增多,血小板明显减少,并可见异型血小板,多见于A B C D E2、A.心源性休克B.低血容量性休克C.感染性休克D.神经性休克E.失血性休克<1> 、流行性出血热的休克属于A B C D E<2> 、中毒型菌痢的休克属于A B C D E3、A.急性典型菌痢B.中毒型菌痢C.急性菌痢轻型D.慢性菌痢急性发作型E.慢性菌痢隐匿型<1> 、突起高热,面色青灰,出冷汗及脉细数,尿少A B C D E<2> 、急起发热,腹痛,腹泻,脓血便A B C D E4、A.黏液便B.水样便C.果酱样大便D.黑便E.陶土色便<1> 、霍乱患者的大便性状为A B C D E<2> 、菌痢患者的大便性状为5、A.志贺菌属B.奈瑟菌属C.沙门菌属D.埃希菌属E.弧菌属<1> 、脑膜炎球菌属A B C D E<2> 、痢疾杆菌属A B C D E6、A.痢疾志贺菌B.福氏痢疾杆菌C.郝氏痢疾杆菌D.鲍氏痢疾杆菌E.舒氏痢疾杆菌<1> 、目前我国流行的优势痢疾杆菌是<2> 、产生外毒素能力最强的痢疾杆菌是A B C D E7、A.青霉素B.氧氟沙星C.黄连素D.头孢曲松E.糖皮质激素<1> 、儿童中毒型菌痢首选药物是A B C D E<2> 、具有减少肠道分泌作用的药物是A B C D E答案部分一、A11、【正确答案】 D【答案解析】中毒型菌痢休克型属低排高阻型休克,可予抗胆碱类药物改善微循环障碍,如山莨菪碱。

细菌性痢疾细菌性痢疾简称菌痢。

是志贺菌属(痢疾杆菌)引起的肠道传染病。

临床表现主要有发冷、发热、腹痛、腹泻、里急后重、排粘液脓血样大便。

中毒型菌痢起病急骤、突然高热、反复惊厥、嗜睡、昏迷、迅速发生循环衰竭和呼吸衰竭,而肠道症状轻或缺如,病情凶险。

菌痢常年散发,夏秋多见,是我国的常见病、多发病。

本病有有效的抗菌药治疗,治愈率高。

疗效欠佳或慢性变多是因为未经正规治疗、未及时治疗、使用药物不当或耐药菌株感染。

因此,早期诊断、早期治疗是治愈的关键。

细菌性痢疾病原学痢疾杆菌属于肠杆菌科志贺氏菌属 (Shi-yella),革兰氏染色阴性,无动力, 在普通培养基上生长良好。

适宜于低温潮湿的环境,对阳光直射、加热及一般消毒剂抵抗力差。

根据生物化学反应及抗原组成分成4群:A群包括志贺氏志贺氏菌及施氏志贺氏菌,B群包括弗氏志贺氏菌 (8个血清型),C群包括鲍氏志贺氏菌(15个血清型),D群为索氏(宋内氏)志贺氏菌。

各群均可产生内毒素,志贺氏志贺氏菌还可产生外毒素,因此,所致临床症状较重。

20世纪末,志贺氏菌感染少见,中国某些地区仍有流行;弗氏志贺氏菌感染在中国占首要地位,且易转成慢性,排菌时间长;索氏志贺氏菌感染有增高的趋势,但感染较轻。

目前发达国家以D群最常见,B群次之,C群及A群最少。

我国以B群最常见,D群次之,C群最少见。

局部地区A群有增多趋势。

痢疾杆菌对外环境的抵抗力D群最强,B群次之,A群最弱。

日光照射30分钟、加热至56℃10分钟或100℃1分钟即可杀灭。

流行病学本病流行遍及世界各地。

一年四季均可发病,夏秋季呈季节性高峰,一般5月开始上升,8。

9月达高峰,10月开始下降。

一、传染源患者和带菌者是传染源。

散发病例多由慢性患者及带菌者所致。

二、传播途径主要为粪一口途径传播。

三、易感人群人群普遍易感。

儿童发病率最高,青壮年次之。

病后可产生一定的免疫力,但免疫期短(1年左右)且不稳定。

各型痢疾杆菌之间又无交叉免疫性,故菌痢可重复感染和再次发病,这也是本病发病率高的重要原因。