新版细菌性痢疾 (2)

- 格式:pptx

- 大小:1.14 MB

- 文档页数:3

细菌性痢疾的历史与现状自古以来,人类就与各种疾病作斗争,其中包括细菌性痢疾。

作为一种由细菌引起的肠道传染病,细菌性痢疾历史悠久,对人类健康造成了巨大的威胁。

本文将从细菌性痢疾的历史与现状两个方面进行详细阐述。

一、细菌性痢疾的历史1. 早期认识早在古希腊时期,医生们就开始关注到肠道疾病的症状,并将其与某种“邪气”联系在一起。

然而,真正对细菌性痢疾的认识要追溯到19世纪。

1835年,德国医生科赫首次发现了导致细菌性痢疾的病原体——志贺菌。

此后,细菌性痢疾的研究逐渐深入。

2. 疫情回顾在20世纪初,细菌性痢疾在全球范围内广泛传播,尤其在发展中国家,疫情严重。

我国在20世纪50年代至70年代,细菌性痢疾曾是流行性腹泻的主要原因之一。

在此期间,细菌性痢疾的防控工作取得了显著成果,疫情得到了有效控制。

3. 防治措施的发展随着医学技术的不断进步,细菌性痢疾的防治措施也得到了长足的发展。

早期的防治主要依靠抗生素治疗,但由于抗生素滥用,导致病原体耐药性不断增加。

疫苗接种也成为预防细菌性痢疾的重要手段。

目前,全球范围内已成功研发出多种细菌性痢疾疫苗,并在一些国家和地区进行接种。

二、细菌性痢疾的现状1. 疫情现状近年来,尽管细菌性痢疾的疫情得到了有效控制,但在全球范围内,特别是发展中国家,仍然存在较高的发病率。

据世界卫生组织报告,每年全球约有1.5亿人感染细菌性痢疾,其中约有100万人死亡。

在我国,细菌性痢疾的发病率也较高,每年约有数十万人感染。

2. 病原体变异随着抗生素的广泛使用,细菌性痢疾的病原体不断发生变异,产生新的耐药株。

这使得细菌性痢疾的防治工作面临严峻挑战。

目前,全球范围内对细菌性痢疾的耐药性问题日益严重,部分国家和地区已出现多重耐药菌株。

3. 防治策略的调整针对病原体变异和耐药性问题,医学界不断调整细菌性痢疾的防治策略。

一方面,加大科研力度,研发新型的抗生素和疫苗;另一方面,加强细菌性痢疾的监测和防控,提高公众的健康意识。

细菌性痢疾细菌性痢疾.细菌性痢疾(简称菌痢)是痢疾杆菌所致的一种常见肠道传染病。

主要病变是结肠粘膜出现溃疡及化脓性炎症.以急起的发热、腹痛、腹泻,里急后重,脓血样大便为主要临床表现.本病一年四季均可发生.在夏秋季节发病率有明显升高.在环境卫生差及卫生习惯不良的情况下易于流行.早在汉以前的中医著作中就有关于本病的记载.由于当时科学检测手段的限制.对病原体的认识尚停留在早期阶段.因此,当时痢疾的概念包括一切以腹痛,腹泻,里急后重,大便呈脓血样为主要临床表现的疾病.包括急慢性细菌性痢疾、急慢性阿米巴痢疾、慢性非特异性溃疡性结肠炎、过敏性结肠炎等。

在这些疾病过程中,如果出现上述临床表现时.中医都诊断为痢疾并按痢疾辨证施治。

因此,在事实上,中医痢疾的概念大于西医痢疾的概念。

[临床表现]潜伏期数小时至7天,大多数为1—3天。

临床表现因正气强弱及感邪多少而不同。

轻者仅出现大便次数增多,呈粘液便。

多数患者表现为急起的发热、腹痛、里急后重、痢下赤白脓血.严重者壮热烦渴、神昏、抽搐或惊厥、痢下鲜紫脓血等。

细菌性痢疾按照病程长短及临床表现,可以分为急性菌痢和慢性菌痢两大类。

临床统计,急性菌痢约占75.~9095以上,根据感邪种类及病情轻重不同.又可分为湿热痢、疫毒痢和寒湿痢三种。

其中最常见的是湿热痢.主要表现为腹痛、里急后重、下痢赤白脓血,并伴有典型的湿热征象,如肛门灼热、小便短赤、脘腹痞闷、舌苔黄腻.脉象滑数等.若热重于湿,可以出现身体烦渴、痢下赤多白少.甚至痢下鲜红;若湿重于热.则口不渴或渴不欲饮,痢下白多赤少,或纯下白冻.疫毒痢除了强调痢疾的传染性强并有流行趋势外,在菌痢的证候类别中,更重要的是强调了所感邪气的毒力强,临床症状严重。

表现为急起的畏寒、壮热、烦渴、头痛,甚至抽搐、惊厥、昏迷、腹痛.里急后重严重,痢下鲜紫脓血,舌质红绛,苔黄燥,脉滑数或疾。

若救不及时,则出现闭脱二证,以致最后阴阳离绝。

这是痢疾最为危急的证候。

细菌性痢疾重大疫情应急处理预案范本一、背景介绍细菌性痢疾是一种由细菌引起的肠道传染病,主要通过食物、水源以及人际接触等途径传播。

一旦发生重大疫情,必须迅速采取应急措施,以遏制病情蔓延,保障公众健康安全。

二、预案目标本预案的目标是迅速、科学地应对细菌性痢疾重大疫情,降低感染率,减轻病情,确保公众生命安全与身体健康。

三、应急组织机构1. 指挥部:负责统筹协调应急工作,制定并发布相应的指导意见和方案。

2. 治疗组:负责病例的诊断、治疗和隔离工作,确保病人得到及时有效的治疗。

3. 防控组:负责疫情的追踪调查、传染源控制、卫生环境整治等工作,减少病情的扩散。

4. 宣传组:负责疫情信息的发布和宣传工作,提高公众的预防意识和应对能力。

四、监测与报告1. 监测系统:建立完善的细菌性痢疾监测系统,及时掌握疫情动态,为应急决策提供准确的数据支持。

2. 报告机制:设立疫情报告电话和在线平台,接收各个医疗机构、卫生防疫部门和社会公众上报的疫情信息,及时响应并调查核实。

五、流行病学调查与传染源控制1. 流行病学调查:迅速派遣调查组,对病例进行流行病学调查,确定传播途径和范围,找出传染源和感染链条,制定有针对性的防控措施。

2. 传染源控制:加强对病人和病原菌的隔离措施,提高医疗机构的防控能力,做好密切接触者的追踪与隔离工作,有效切断传播途径。

六、医疗救治1. 诊断与治疗:培训医护人员,提高诊断和治疗水平,确保病例及时诊断、隔离和治疗。

2. 床位和药品保障:做好医疗资源调配工作,增加医疗床位和药品储备,确保病人能及时得到必要的治疗。

七、公众宣传与教育1. 宣传策略:制定全面、科学的宣传策略,准确传达疫情信息和防控知识,提高公众的防范意识。

2. 宣传媒体:利用各种媒体渠道,进行宣传教育工作,高效传播防控知识和应对措施。

八、社区防控和卫生环境整治1. 社区防控:组织社区居民进行疫情防控教育,加强社区巡查,做好居民健康监测工作,及时报告异常病例,确保社区内疫情得到及时控制。

细菌性痢疾细菌性痢疾(简称菌痢)是由痢疾杆菌引起的常见肠道传染病。

临床上以发热、腹痛、腹泻、里急后重感及粘液脓血便为特征。

其基本病理损害为结肠粘膜的充血、水肿、出血等渗出性炎症改变。

细菌性痢疾(简称菌痢)是由痢疾杆菌引起的常见肠道传染病。

临床上以发热、腹痛、腹泻、里急后重感及粘液脓血便为特征。

其基本病理损害为结肠粘膜的充血、水肿、出血等渗出性炎症改变。

病因(一)传染源传染源包括患者和带菌者。

患者中以急性非急性典型菌痢与慢性隐慝型菌痢为重要传染源。

(二)传播途径痢疾杆菌随患者或带菌者的粪便排出,通过污染的手、食品、水源或生活接触,或苍蝇、蟑螂等间接方式传播,最终均经口入消化道使易感者受招标。

(三)人群易感性人群对痢疾杆菌普遍易感,学龄前儿童患病多,与不良卫生习惯有关,成人患者同机体抵抗力降低、接触感染机会多有关,加之患同型菌痢后无巩固免疫力,不同菌群间以及不同血清型痢疾杆菌之间无交叉免疫,故造成重复感染或再感染而反复多次发病。

症状潜伏期一般为1~3天(数小时至7天)。

(一)急性菌痢可分为三种类型。

1.急性典型起病急,畏寒、发热,多为38~39℃以上,伴头昏、头痛、恶心等全身中毒症状及腹痛、腹泻,粪便开始呈稀泥糊状或稀水样,最多,继则呈粘液或粘液脓血便,量不多,每日排便十次至数十次不等,伴里急后重。

左下腹压痛明显,可触及痉挛的肠索。

病程约一周左右。

少数患者可因呕吐严重,补液不及时脱水、酸中毒,电解质紊乱,发生继发性休克。

2.急性非典型型一般不发热或有低热,腹痛轻,腹泻次数少,每日3~5次,粘液多,一般无肉眼脓血便,无里急后重。

病程一般为4~5日。

3.急性中毒型此型多见于2~7岁健壮儿童,起病急骤,进展迅速,病情危重,病死率高(二)慢性菌痢病情迁延不愈超过2个月以上者称作慢性菌痢,多与急性期治疗不及时或不彻底,细菌耐药或机体抵抗力下降有关,也常因饮食不当、受凉、过劳或精神因素等诱发。

检查1.外周血象急性菌痢白细胞总数和中性粒细胞多增加,中毒型菌痢可达15~30×109/L以上,有时可见核左移。

细菌性痢疾诊断标准细菌性痢疾是由致病性细菌引起的一种肠道传染病,临床上常见的症状包括腹泻、腹痛、发热等,严重时甚至会引起严重的并发症。

因此,准确的诊断对于及时治疗和控制病情发展至关重要。

本文将介绍细菌性痢疾的诊断标准,以便临床医生和相关工作人员能够及时准确地诊断和治疗该疾病。

1. 临床表现。

细菌性痢疾的典型临床表现包括腹泻、腹痛、里急后重、粘液和脓血便等。

患者常伴有发热、恶心、呕吐等症状。

在临床实践中,医生应当重点询问患者的病史,包括就餐史、接触史等,以帮助确定诊断。

2. 实验室检查。

(1)粪便常规检查,通过粪便常规检查可以发现粪便中的白细胞、红细胞及寄生虫卵等情况,对于细菌性痢疾的诊断具有一定的帮助。

(2)细菌培养,通过粪便培养可以分离出引起细菌性痢疾的致病菌,如志贺氏菌、沙门氏菌等,从而确诊细菌性痢疾。

3. 影像学检查。

对于严重的细菌性痢疾患者,可能出现腹部肠道痉挛、扩张等情况,此时可进行腹部X线或CT检查,以了解肠道病变的情况,对疾病的诊断和治疗具有一定的帮助。

4. 免疫学检查。

血清学检查,通过检测患者的血清抗体水平,可以帮助鉴别细菌性痢疾和其他肠道感染病原的感染情况,对于疾病的诊断有一定的辅助作用。

5. 分子生物学检查。

PCR扩增技术,PCR扩增技术可以快速、准确地检测出病原体的核酸,对于细菌性痢疾的诊断具有较高的灵敏度和特异性。

综上所述,细菌性痢疾的诊断需要综合运用临床表现、实验室检查、影像学检查、免疫学检查和分子生物学检查等多种手段,以提高诊断的准确性和全面性。

在临床实践中,医生应当根据患者的症状和检查结果,结合流行病学调查,全面分析,以便及时准确地诊断和治疗细菌性痢疾,降低并发症的发生,保障患者的健康。

细菌性痢疾的病原学研究作为一名从事病原学研究的科学家,我一直在探索和研究各种病原体,以揭示它们引起疾病的机制,并为预防和治疗这些疾病提供科学依据。

今天,我想与大家分享我的研究心得,主题是细菌性痢疾的病原学。

细菌性痢疾,又称志贺菌病,是一种由志贺菌属细菌引起的急性肠道传染病。

志贺菌属细菌是一种革兰氏阴性短杆菌,根据抗原结构和生化特性的不同,可分为四个血清群:A群、B群、C群和D群。

其中,A群、B群和C群引起的菌痢较为常见。

细菌性痢疾的传播途径主要是通过粪口途径。

当人们摄入了被志贺菌污染的食物或水,或者与患者接触,细菌便进入肠道,引发感染。

志贺菌在肠道内繁殖,产生毒素,导致肠道黏膜炎症、溃疡和出血。

临床表现为腹泻、腹痛、里急后重、黏液脓血便等。

严重时,细菌可侵入血液循环系统,引发菌血症,甚至导致死亡。

在研究细菌性痢疾的病原学过程中,我们发现志贺菌具有一些重要的生物学特性。

志贺菌能够产生内毒素和外毒素。

内毒素是细菌生长过程中释放的一种脂多糖,具有强烈的炎症刺激作用,导致肠道黏膜炎症、水肿和溃疡。

外毒素则是一种蛋白质,具有神经毒素和细胞毒素活性,可引起细胞死亡和神经功能障碍。

志贺菌具有强烈的抗原性。

菌体表面的抗原可分为菌体抗原、鞭毛抗原和表面抗原。

菌体抗原用于分群,鞭毛抗原用于分型,表面抗原则与细菌的毒力密切相关。

通过研究这些抗原,我们可以了解细菌的生物学特性和致病机制。

志贺菌具有多种生物学特性,如耐寒性、黏附性和溶血性等。

这些特性使志贺菌能够在肠道内繁殖,并抵抗宿主的免疫攻击。

在治疗方面,细菌性痢疾主要采用抗生素治疗。

但由于近年来,志贺菌对抗生素的耐药性逐渐增强,因此,合理使用抗生素,避免滥用,已成为治疗细菌性痢疾的重要原则。

细菌性痢疾作为一种严重的肠道传染病,对人类健康构成了巨大威胁。

通过对志贺菌的病原学研究,我们可以深入了解其生物学特性、致病机制和免疫机制,为预防和治疗细菌性痢疾提供科学依据。

在今后的研究中,我们将继续探索细菌性痢疾的病原学,以期为控制和消灭这一疾病作出贡献。

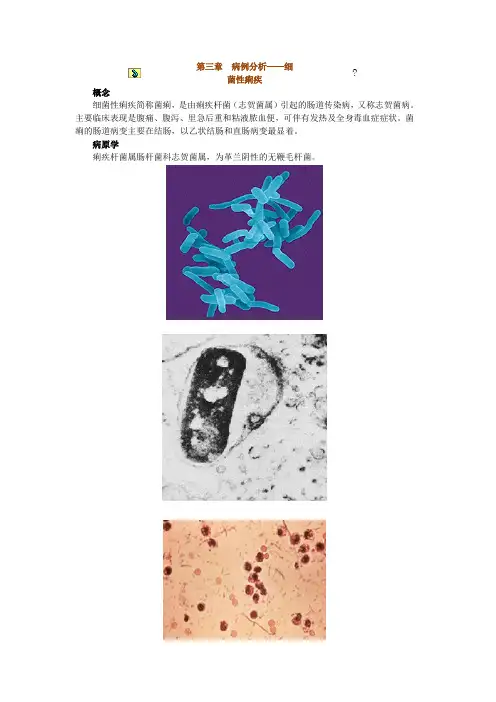

第三章病例分析——细菌性痢疾概念细菌性痢疾简称菌痢,是由痢疾杆菌(志贺菌属)引起的肠道传染病,又称志贺菌病。

主要临床表现是腹痛、腹泻、里急后重和粘液脓血便,可伴有发热及全身毒血症症状。

菌痢的肠道病变主要在结肠,以乙状结肠和直肠病变最显着。

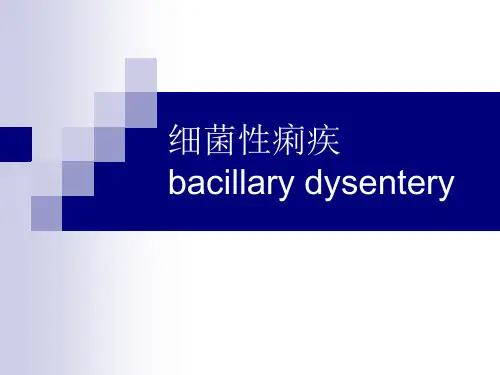

病原学痢疾杆菌属肠杆菌科志贺菌属,为革兰阴性的无鞭毛杆菌。

流行病学(1)传染源:急、慢性菌痢病人及带菌者。

(2)传播途径:通过消化道,经粪-口途径传播。

(3)易感性:人群普遍易感。

(4)流行特征:本病全年均可发生,夏秋季多发。

临床表现潜伏期为1-2天。

(一)急性菌痢1.普通型(典型):急起畏寒高热,伴头痛、乏力、食欲减退,并出现腹痛腹泻,多数病人先为稀水样便,1-2天后转为脓血便,每日10-20次或以上,里急后重明显。

常伴肠鸣音亢进,左下腹压痛。

急性菌痢自然病程为1-2周,多数病例可以自行恢复。

2.轻型(非典型):无明显发热。

急性腹泻,每日大便10次以内,稀便有粘液但无脓血。

病程3-7天而痊愈。

3.中毒性菌痢:2-7岁儿童多见。

起病急骤,突然高热,病势凶险,主要表现为严重毒血症、休克和(或)中毒性脑病,而局部肠道症状很轻甚至缺如。

(二)慢性菌痢菌痢病程反复发作或迁延不愈达2个月以上,即为慢性菌痢。

实验室检查(一)一般检查1.血常规:WBC增多,可达10-20×109/L,中性粒比例增高。

2.便常规:外观呈粘液脓血便。

镜检可见白细胞、脓细胞、红细胞,如有巨噬细胞有助于诊断。

(二)血清学检查(三)病原学检查1.细菌培养:粪便培养出志贺菌可以确诊。

2.特异性核酸检测:核酸杂交或PCR。

(四)荧光抗体染色技术(五)X线钡餐:慢性期可见肠道痉挛,动力改变,结肠袋消失,肠腔狭窄,肠粘膜增厚等。

(六)结肠镜+活检:病变部位刮取分泌物培养,可提高检出率。

诊断要点1.发病多在夏秋季,有不洁饮食史或与菌痢病人接触史。

2.临床表现急性期为发热、腹痛、腹泻、里急后重及粘液脓血便,左下腹有明显压痛。

细菌性痢疾的流行病学调查在进行细菌性痢疾的流行病学调查时,我们要了解细菌性痢疾的基本情况。

细菌性痢疾,又称志贺菌病,是由志贺菌属细菌引起的肠道传染病。

志贺菌属细菌包括志贺菌、福氏菌、鲍氏菌和宋内菌等。

这些细菌主要通过消化道传播,即通过食物、水或接触污染物品而感染。

细菌性痢疾在全球范围内都有发生,尤其在发展中国家,其流行情况更为严重。

在我国,细菌性痢疾曾是法定报告的甲类传染病之一。

近年来,由于公共卫生条件的改善和抗生素的广泛应用,细菌性痢疾的发病率有所下降,但其仍然是我国重点控制的传染病之一。

一、病原学调查病原学调查主要包括对志贺菌属细菌的分离、培养、鉴定和药敏试验等。

通过对病原体的生物学特性、抗原结构和致病机制的研究,深入了解细菌性痢疾的病原学特征,为制定防治策略提供科学依据。

二、流行病学特征调查流行病学特征调查主要包括对细菌性痢疾的流行趋势、人群易感性、感染源和传播途径等方面的研究。

通过对疫情报告、病例调查和监测数据的分析,了解细菌性痢疾的流行规律,为防控疫情提供依据。

三、疫情调查疫情调查是对细菌性痢疾疫情的发生、发展和控制过程进行全面了解的过程。

在疫情调查中,我们需要收集疫情相关信息,如病例分布、病例特征、疫情爆发原因和防控措施等,以分析疫情的流行特征和传播规律。

四、防控策略研究防控策略研究是基于对细菌性痢疾病原学、流行病学特征和疫情调查的基础上,制定针对性的防控策略。

这包括疫苗接种、环境卫生改善、食品安全监管、个人防护和抗生素合理使用等方面的研究。

在进行细菌性痢疾的流行病学调查过程中,我们需要充分利用实验室、流行病学和卫生统计学等方法,全面了解细菌性痢疾的流行情况,为制定科学、有效的防控策略提供依据。

同时,我们还需要加强与国际卫生组织的合作与交流,共同应对细菌性痢疾的全球性挑战。

在进行细菌性痢疾的流行病学调查时,我们要了解细菌性痢疾的基本情况。

细菌性痢疾,又称志贺菌病,是由志贺菌属细菌引起的肠道传染病。

细菌性痢疾(bacillary dysentery)细菌性痢疾的分型急性菌痢主要有全身中毒症状和消化道症状,可分成四型:①普通型。

起病急,有中度毒血症表现,怕冷、发热达39℃、乏力、食欲减退、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、里急后重("里急"是指肚子里面的内急,一阵一阵的肠痉挛既疼痛又想大便."后重"是指大便刺激肛门时产生的便意.实际上根本没有什么大便了,因为基本上都拉完了.即使拉出来也只是水样便或极少量的伴有脓血样的大便.但是病人一直有"里急后重"的感觉,老觉得想拉,就一直在厕所不敢出来。

腹痛窘迫,时时欲便,肛门重坠,便出不爽称为“里急后重”。

病人可以自诉下坠感,想便时蹲后又无便感或排的很少。

里急后重是痢疾病人非常典型的一个症状,也是菌痢特有的症状。

)。

稀便转成脓血便,每日数十次,量少,失水不显著。

一般病程10~14天。

②轻型。

全身中毒症状、腹痛、里急后重均不明显,可有低热、糊状或水样便,混有少量粘液,无脓血,一般每日10次以下。

粪便镜检有红、白细胞,培养有痢疾杆菌生长,可以此和急性肠炎相鉴别。

一般病程3~6天。

③重型。

有严重全身中毒症状及肠道症状。

起病急、高热、恶心、呕吐,剧烈腹痛及腹部(尤为左下腹)压痛,里急后重明显,脓血便,便次频繁,甚至失禁。

病情进展快,明显失水,四肢发冷,极度衰竭,易发生休克。

④中毒型。

此型多见于2~7岁体质好的儿童。

起病急骤,全身中毒症状明显,高热达40℃以上,而肠道炎症反应极轻。

这是由于痢疾杆菌内毒素的作用,并且可能和某些儿童的特异性体质有关。

中毒型菌痢又可根据不同的临床表现分为三型:休克型(主要表现为周围循环衰竭,口唇及肢端青紫,皮肤呈花斑状,血压降低,少尿、无尿,不同程度的意识障碍,甚至昏迷)、脑水肿型(颅压增高,血压升高,嗜睡,反复呕吐、惊厥,面色苍白,继而昏迷,呼吸衰竭)及混合型(是以上两型的综合表现,最为严重)。

由于中毒型的肠道症状不明显,极易误诊。

慢性菌痢菌痢患者反复发作或迁延不愈达2个月以上者。

细菌性痢疾的诊断提示及治疗措施细菌性痢疾(bacillarydysentery)简称菌痢。

是由痢疾杆菌引起的常见肠道传染病,主要病理变化是直肠、乙状结肠的炎症与溃疡,因毒素吸收可出现全身中毒症状。

夏秋季多发。

主要临床表现为发热、腹泻、腹痛、里急后重和黏液脓血便,病情轻重悬殊。

【诊断提示】1.流行病学发病有明显的季节性,一般5-6月开始上升,7-9月为高峰。

常有明确的不洁饮食史和与带菌者接触史等。

2.临床表现潜伏期数小时至7d,多数为l~4d。

根据病情轻重和缓急,可分为两类六型。

(1)急性细菌性痢疾:①急性典型菌痢(普通型):突然发热、全身不适、恶心、呕吐,继而腹泻。

大便初为稀便,l~2d后转为黏液脓血便,每日排便10~20次或更多,有时为纯脓血或呈黏膝状。

常有腹痛,便前加重,排便后缓解,里急后重。

左下腹有压痛,肠鸣音亢进,自然病程1~2周。

②急性非典型菌痢(轻型):全身症状轻,排稀便,日数次,有黏液,无脓血,显微镜下见少量红、白细胞。

病程数日,可不治自愈,部分可演变成慢性。

③中毒性菌痢(中毒型):儿童多见,起病急骤,高热或体温不升,迅速发生休克,昏迷和呼吸衰竭,而肠道症状轻微或缺如。

根据临床表现又分三型:休克型、脑型和混合型。

(2)慢性细菌性痢疾:病程超过2个月。

分为三型。

①慢性迁延型:急性菌痢后迁延不愈,大便不成形或稀便,常带黏液,偶有脓血,左下腹压痛,伴乏力、贫血、营养不良表现;②慢性菌痢急性发作型:半年内有痢疾病史,因受凉或进生冷饮食而导致急性发作者;③慢性隐匿型:1年内有痢疾病史,无临床症状,仅大便培养阳性,或乙状镜检发现有菌痢慢性期变化者。

3.实验室检查大便镜检有较多红细胞、白细胞或脓细胞,可见吞噬细胞。

中毒性菌痢直肠拭子或灌肠采集大便标本镜检可见大量红细胞、白细胞。

慢性菌痢乙状结肠镜检查可见肠壁黏膜充血、水肿、渗出、溃疡等。

大便痢疾杆菌培养阳性。

血常规白细胞及中性粒细胞增高。

【防治措施】1.一般治疗急性期应卧床休息,按肠道传染病隔离,补充维生素及足够热量。