上、下肢动脉的应用解剖

- 格式:ppt

- 大小:5.07 MB

- 文档页数:114

下肢血管解剖人的下肢有着丰富的血管和神经,下肢的血管供应下肢所需要的血液,与全身的动静脉相连,下肢静脉的血液回流到肺,下肢的动脉血回流到心。

对于医学生来说,熟练了解下肢血管的解剖结构是至关重要的,那么下肢血管的解剖结构是什么呢?接下来我们就具体的了解一下。

★一、下肢动脉(一)股动脉 股动脉是下肢动脉的主干,由髂外动脉延伸而来,经腹股沟中点的深面,通过股三角进入内收肌管。

在腹肌沟韧带稍下方,股动脉位置表浅,活体上可以触摸到其搏动,当下肢出血时,可以在此处将股动脉压迫进行止血。

股动脉在肢体分出股浅动脉和股深动脉。

股浅动脉是下肢最主要的供血动脉。

股深动脉是股动脉最大的分支,股深动脉又分出旋股外侧动脉和旋股内侧动脉。

当股浅动脉出现闭塞和外伤时,肢体的供血主要靠股深动脉及其侧支循环。

股动脉是临床上最常应用和解剖的动脉,这其中有血管造影、各部位动脉腔内成型、血管支架、带膜支架的置入、下肢血管手术等。

临床上还用于股动脉穿刺和急救时压迫止血。

(二)腘动脉 是股动脉在腘窝的直接延续,位置较深。

当股骨髁上骨折时可能伤及腘动脉。

腘动脉是大腿和小腿血管连接的枢纽,在此部位侧支循环很少,心脏附壁血栓脱落后常阻塞该动脉,造成急性动脉栓塞。

由于腘动脉是大腿和小腿动脉血管连接的枢纽,故腘动脉受伤后必须修复和重建。

(三)胫前动脉、胫后动脉 腘动脉通过腘窝后在小腿分出3根主要血管:胫前、胫后和腓动脉。

在腘窝下角,腘动脉通常分成两终末支,胫前动脉和胫后动脉。

胫后动脉主干经内踝后方进入足底,起始处发出腓动脉。

在肢体急、慢性缺血情况下,三条动脉通常是下肢动脉拱桥和静脉动脉脉化的吻合部位,而当3条动脉中有一根通畅,则意味着缺血肢体可以生存、恢复、缓解。

(四)足背动脉 胫前动脉移行为足背动脉。

行于足背内侧拇长伸肌腱和趾长伸肌腱之间,经第1、2跖骨间隙至足底。

下肢动脉三相波解释下肢动脉三相波解释引言:下肢动脉三相波是一种重要的医学现象,它反映了下肢血液供应的状态。

理解下肢动脉三相波对于临床医生来说至关重要,因为它可以帮助诊断和评估下肢血液供应不足的病因。

本文将深入探讨下肢动脉三相波,包括其定义、产生机制以及临床应用。

目录:1. 下肢动脉三相波的定义2. 下肢动脉三相波的产生机制3. 下肢动脉三相波的临床应用4. 个人观点和理解5. 总结与回顾1. 下肢动脉三相波的定义下肢动脉三相波是指在下肢动脉血流速度图中观察到的三个特征性波,分别是舒张期波、收缩期波和顶峰期波。

这三个波代表了下肢动脉血液供应过程中的不同阶段。

在正常情况下,下肢动脉三相波呈现明显的连续性和规律性。

2. 下肢动脉三相波的产生机制下肢动脉三相波的产生机制涉及到下肢血流动力学和血管自动调节机制。

在下肢动脉血流速度图上观察到的三个波与下肢肌肉的收缩和松弛状态密切相关。

具体而言,舒张期波在肌肉松弛阶段出现,收缩期波在肌肉收缩阶段出现,而顶峰期波则是血液进入肌肉的最高峰值。

这种动态的变化反映了下肢肌肉活动对血液供应的需求。

3. 下肢动脉三相波的临床应用下肢动脉三相波在临床上有着广泛的应用价值。

它是一种非侵入性的评估下肢血液供应功能的方法。

通过观察下肢动脉三相波的形态和时间关系的变化,医生可以判断血管狭窄或闭塞等病变。

下肢动脉三相波还可以用于评估下肢血管手术的效果,例如搭桥术或支架置入术后的动脉重建情况。

4.个人观点和理解对我个人而言,下肢动脉三相波是一种非常有意思的现象。

它不仅是医学领域的重要研究内容,也关乎到人体生理学中血液供应的重要调节机制。

通过对下肢动脉三相波的观察和分析,我们可以更好地理解人体肌肉活动与血液供应之间的密切关系。

我也认为下肢动脉三相波是一种非常有用的临床工具,它有助于医生对下肢血管病变进行准确的评估和诊断。

5. 总结与回顾本文详细介绍了下肢动脉三相波的定义、产生机制以及临床应用。

下肢动脉硬化闭塞症侧支循环流出道的解剖学特点及临床应用初探胡骥琼 王道明 司春强 薛清泉 梁双超【摘 要】 目的 下肢动脉粥样硬化闭塞症(arterial sclerosis obstruction,ASO)末期常无远端流出道,对末期ASO患者膝上截肢的离断标本行血管灌注,通过解剖学研究评估侧支流出道构建的可能性及临床应用前景。

方法 在10例自愿捐赠的膝上截肢新鲜离体标本上向动脉内灌注红色乳胶,解剖观察腘动脉、胫前动脉、胫后动脉的病理改变,以及这些主干动脉侧支分布的规律。

2005年9月-2007年4月,收治5例ASO患者,均为单侧。

其中男3例,女2例;年龄68~81岁。

均有6个月静息痛病史。

下肢DSA示股动脉、腘动脉及分支均不显影,B超示腘动脉及分支基本闭塞,行腘动脉及分支探查、血循环重建术。

结果 解剖学实验结果:腘动脉、胫后动脉、胫前动脉管壁僵硬,动脉粥样斑块填满管腔。

腘动脉及分支发出的侧支中,腓肠动脉开口于主干动脉的几率最大。

所有侧支在膝周构建的侧支循环稀疏,而在小腿肌群内可形成相对丰富的侧支循环。

临床应用结果:5例手术均顺利,术后皮温逐渐增高,血氧饱和度术前为0,术后6 h逐渐达90%~100%。

获随访3~12个月,患者感觉下肢症状明显改善,静息痛消失,下肢溃疡逐渐愈合。

B超示腘动脉吻合口处血流大部进入侧支循环,远侧胫前、胫后动脉的血流量并不多。

结论 通过临床解剖发现,侧支流出道的构建是可行的,临床应用结果提示这一方法是解决晚期ASO患者的一种有效途径。

【关键词】 动脉粥样硬化闭塞症 流出道 侧支循环 应用解剖中图分类号: R543.5 R322.1 文献标志码:AANATOMY AND CLINICAL APPLICATION OF BYPASS CIRCUIT OUTFLOW TRACT OF ARTERIAL SCLEROSIS OBSTRUCTION/HU Jiqiong, WANG Daoming, SI Chunqiang, XUE Qingquan, LIANG Shuangchao. Department of Vascular Surgery, Yijishan Hospital, Wannan Medical College, Wuhu Anhui, 241001, P.R.China. Corresponding author: HU Jiqiong, E-mail: wuhuhujiqun@【Abstract】Objective To evaluate the possibil ity of collateral outflow tract of arterial sclerosis obstruction (ASO)and the prospect of cl inical appl ication.Methods The red emulsion was infused into the arteries of the above knee amputation of10fresh specimens.Then the pathological changes of the anterior tibial artery,posterior tibial artery and the popliteal artery,and the contribution of these bole artery branch were observed.From September2005to April2007,5 patients with ASO were treated,unilateral lower limb was involved in all cases.There were3males and2females,aged68-81 years.The arteriography and Color Doppler ultrasound of lower l imbs showed that the femoral artery and the popl iteal artery and the branches had no development.The exploratory operation on the popliteal artery and the branches was carried out.Results The walls of the anterior tibial artery,posterior tibial artery,and the popliteal artery were stiff and the lumens were filled with atheromatous plaque.The sural arteries opening to the bole artery was frequent.The collateral circulation at the knee perimeter was raritas rather affluent at the muscle group.All of the operations were successful,the skin temperature increased gradually after operation,and the degrees of blood oxygen saturation increased to90%-100%at6hours from0before operation.After a follow-up of3to12months,the symptom improved obviously,rest pain disappeared,lower limb ulcer healed.The Color Doppler ultrasound showed that most of the blood flow at the anastomotic stoma ejected into bypass circuit, and the blood flow at the distally posterior tibial artery and anterior tibial artery was little.Conclusion The collateral outflow tract construction is feasible,it is an effective path after clinical verification to solve the advanced stage ASO.【Key words】 Arterial sclerosis obstruction Outflow tract Collateral circulation Application anatomy下肢动脉粥样硬化闭塞症(arterial sclerosis ob-struction,ASO)是血管外科常见疾病之一。

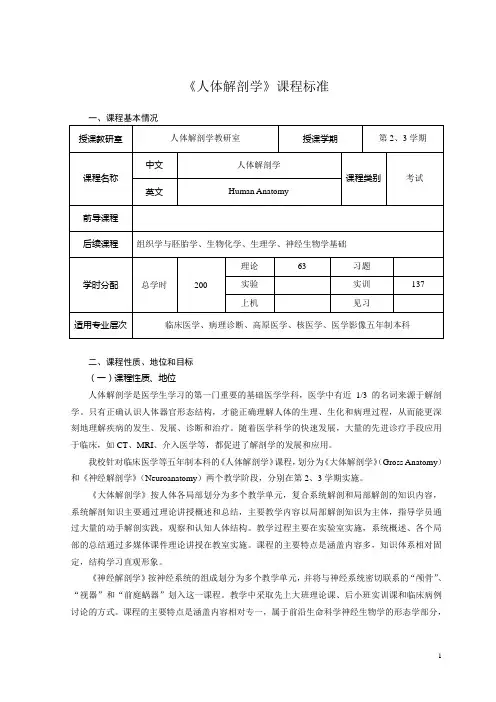

《人体解剖学》课程标准一、课程基本情况二、课程性质、地位和目标(一)课程性质、地位人体解剖学是医学生学习的第一门重要的基础医学学科,医学中有近1/3的名词来源于解剖学。

只有正确认识人体器官形态结构,才能正确理解人体的生理、生化和病理过程,从而能更深刻地理解疾病的发生、发展、诊断和治疗。

随着医学科学的快速发展,大量的先进诊疗手段应用于临床,如CT、MRI、介入医学等,都促进了解剖学的发展和应用。

我校针对临床医学等五年制本科的《人体解剖学》课程,划分为《大体解剖学》(Gross Anatomy)和《神经解剖学》(Neuroanatomy)两个教学阶段,分别在第2、3学期实施。

《大体解剖学》按人体各局部划分为多个教学单元,复合系统解剖和局部解剖的知识内容,系统解剖知识主要通过理论讲授概述和总结,主要教学内容以局部解剖知识为主体,指导学员通过大量的动手解剖实践,观察和认知人体结构。

教学过程主要在实验室实施,系统概述、各个局部的总结通过多媒体课件理论讲授在教室实施。

课程的主要特点是涵盖内容多,知识体系相对固定,结构学习直观形象。

《神经解剖学》按神经系统的组成划分为多个教学单元,并将与神经系统密切联系的“颅骨”、“视器”和“前庭蜗器”划入这一课程。

教学中采取先上大班理论课、后小班实训课和临床病例讨论的方式。

课程的主要特点是涵盖内容相对专一,属于前沿生命科学神经生物学的形态学部分,知识体系更新相对较快和较抽象。

(二)课程目标《大体解剖学》着重培养学员的实际动手能力和知识归纳总结训练。

通过本课程的学习,要求学员能掌握人体器官的系统组成、功能概况及相互联系。

掌握人体各局部的层次、结构概况,各局部的重要器官的位置、毗邻及形态结构。

能够建立起局部解剖学与系统解剖学互为补充、融为一体的人体形态学知识结构。

能够阅读理解一定量的大体解剖学专业英语词汇。

《神经解剖学》着重培养学员应用理论知识分析、判断和解决问题的能力。

通过本课程的学习,要求学员掌握和理解感受器接受刺激后传入中枢,以及中枢发出指令到达效应器传导路径的形态学基础,建立系统的观念和意识,将《大体解剖学》和《神经解剖学》知识融会贯通。

局部解剖学中常见三角区及临床意义【关键词】局部解剖学;三角区;临床应用在人体内有许多三角区,它们是局部解剖学的重要内容,也是人体结构的重要组成部份。

有的三角区是手术中寻找血管的标志,有的是穿刺部位,有的用作鉴别疾病,有的为危险区等。

因此掌握三角区对系统学习局部解剖学,指导临床有极其重要的意义。

1 头部三角危险三角为两侧口角至鼻根连线所形成的三角形区。

面静脉可经内眦静脉、眼静脉与海绵窦交通,也可经面深静脉、翼丛等与海绵窦交通。

学海网口角平面以上的面静脉常无静脉瓣,当面部感染引起疖、痈时,可经上述途径至海绵窦,引起化脓性海绵状静脉窦炎、脑膜炎等,故该处感染应避免挤压。

磨牙后三角由下颌骨内斜线和外斜线向上延伸相交而成。

其基底部是最后磨牙的远中面,为下牙槽神经传导麻醉时穿刺点的重要标志之一。

颊脂体三角位于颊粘膜下,底位于颊部,尖端靠近翼下颌韧带,相当于下颌孔平面。

亦为下牙槽神经传导麻醉时穿刺点的重要标志之一。

外耳道上三角(Macewen三角)位于外耳道上棘(Henle棘)的后方。

上界为颧突后根的水平延长线(颞线),前界是骨性外耳道后缘的切线,后下界为自颧突后根的延长线引至外耳道下缘之斜线。

乳突凿开术时应以此三角和Henle棘为标志,开放鼓窦和乳突小房。

但应注意勿向上误入颅中窝或伤及硬脑膜,向后易伤及乙状窦。

脑桥小脑三角脑桥臂、延髓与小脑交界的三角形区域。

前庭蜗神经根和面神经根恰连于此,在其上方有三叉神经根,下方与舌咽神经根和迷走神经根邻近,后方为小脑。

因此,当此处有炎症或肿瘤时,会出现一系列症状和体征,称为脑桥小脑角综合征。

最常见的是听神经瘤和蛛网膜炎等,随着病灶的扩大逐渐影响周围结构,从而产生相应的症状。

此三角的血管、神经走行较为复杂,在其内手术时应注意避免伤及上述结构[1??3]。

2 颈部三角颏下三角为左、右二腹肌前腹与舌骨体围成的三角区,此区内有1~3个颏下淋巴结,为颏下恶性肿瘤、颏下区结节性筋膜炎的好发处[1]。