苏州大学医学部研究生导师简介

- 格式:doc

- 大小:311.00 KB

- 文档页数:2

苏州大学医学部研究生导师简介医学部:生物医学研究院

姓名熊思东性别:男出生年月:1962.10 导师类别:博导技术职称:教授

所在学科专业名称免疫学

主要研究方向感染性疾病的分子与细胞免疫机制疫苗分子设计的基础与应用

自身免疫性疾病的分子与细胞学基础免疫耐受的分子与细胞机制

个人简历1984-1985 山西医学院微生物学与免疫学专业硕士

1985-1987 中国医科院肿瘤所分子生物学专业硕士

1989-1992 上海医科大学微生物学专业博士

1992-1998 卫生部分子病毒学重点实验室研究员/副主任1994 法国INSERM U271 博士后

1995-1998 美国加州大学UCSD 访问学者/教授1998-2008 复旦大学上海医学院免疫学系教授/主任

2000-今上海基因免疫与疫苗研究中心主任/教授

2005-今复旦大学免疫生物学研究所所长/教授

2009-今苏州大学生物医学研究院院长/教授

2009-今苏州大学副校长/特聘教授

学术成果

国务院学位委员会学科评议组成员、国家自然科学基金委生命科学部专家组成员、国家自然科学基金终审专家组专家、国家医师资格考试命审题委员会主任委员、中国免疫学会常务理事、上海免疫学会理事长、美国AAI、SLB、ASM会员、上海市高级职务评审委员会委员及学科组长;是《中华微生物学与免疫学杂

2011年4月6日。

苏州大学研究生导师

苏州大学是中国的一所综合性大学,拥有优秀的师资力量和科研环境,为学生提供了良好的学习和研究条件。

作为研究生,选择一个合适的导师对于学生的研究生涯至关重要。

以下是我对苏州大学研究生导师的介绍:

苏州大学研究生导师队伍庞大且优秀。

导师们专业背景多样,涵盖了各个领域的知识和经验。

他们中的许多人在自己的领域有着很高的声誉和威望,以及丰富的科研经验和举世公认的研究成果。

选择苏州大学的研究生导师,学生可以得到专业的指导和协助,以及有机会参与到国际前沿的科研项目中。

导师们不仅在学术研究上有很高的造诣,而且对于研究生的培养也非常重视。

导师们会定期组织学术研讨会、讲座和论坛,为学生提供与导师和其他同学交流的机会。

导师们注重培养学生的思维能力、实践能力和团队合作能力,鼓励学生积极参与科研活动,提高学术水平和创新能力。

此外,导师们还会帮助学生解决在研究生阶段遇到的问题和困惑,为学生提供在学术上和职业上的指导。

苏州大学研究生导师经验丰富,导师团队的组成结构和规模使得他们能够同时指导多个研究生,学生可以选择合适的导师来进行研究。

同时,导师们还与国内外的合作伙伴和企业保持良好的合作关系,为学生提供了参与各种项目和实践机会。

学生可以通过与导师的互动和合作,拓展自己的学术视野和职业发展方向。

综上所述,苏州大学研究生导师具有丰富的经验和深厚的学术背景,能够为研究生提供全方位的指导和支持。

选择苏州大学的研究生导师,学生将有机会接触到前沿的科研项目,培养自己的学术素养和创新能力。

通过与导师和其他同学的交流,学生可以拓宽自己的学术视野,为未来的职业发展做好准备。

苏州大学研究生导师简介院(系、所):基础医学与生物科学学院姓名:张慧灵性别:女出生年月:1965年10月导师类别:硕导技术职称:教授所在学科专业名称药理学主要研究方向1. 药物对缺血性脑损伤的保护作用及其信号转导机制2. 镇痛药的镇痛作用、作用部位及中枢机制个人简历2002-2005年在苏州大学攻读药理专业博士研究生,获博士学位。

2006-2008年在美国哈佛大学国际著名脑中风实验室做博士后。

现为药理系教授,硕士生导师,苏州大学衰老与神经疾病重点实验室脑中风研究方向学科带头人。

从事神经药理近20年,主持或承担多项国家及省市级课题,获省级青年科技奖1项,省级科技进步二等奖1项,市级科技进步二等奖及三等奖各1项。

近5年发表SCI论文10余篇。

2002年获苏州大学授课比赛一等奖。

2002年被评为苏州市新世纪高级青年专业技术人才及江苏省“青蓝工程”优秀骨干教师。

2006年被确定为江苏省六大高峰人才。

学术成果1)发现核因子-KB (NF-KB)和PPARγ信号通路在缺血性脑中风神经细胞死亡中的作用及前列腺素A1、PPARγ激动剂吡格列酮及银杏内酯等药物抗缺血性脑中风作用与NF-KB 和 PPARγ信号通路的关系。

第一作者及通讯作者研究论文发表在国外SCI收录杂志Journal of Neuroscience Research及Brain Research。

论文已多次被他人引用,并有国内、外学者来信索要论文全文。

研究成果获2007年度苏州市科技进步二等奖。

2)发现自噬/溶酶体途径在缺血性脑中风星形胶质细胞中激活并参与细胞死亡及自噬抑制剂的保护作用。

通讯作者论文即将发表在国外SCI收录杂志Autophagy。

3)发现蛇毒神经毒素Crotoxin,Cobrotoxin及Cobratoxin的中枢镇痛作用部位-中脑导水管周围灰质及其镇痛作用与中枢胆碱能神经系统有关;发现新蛇毒神经毒素Receptin的中枢镇痛作用。

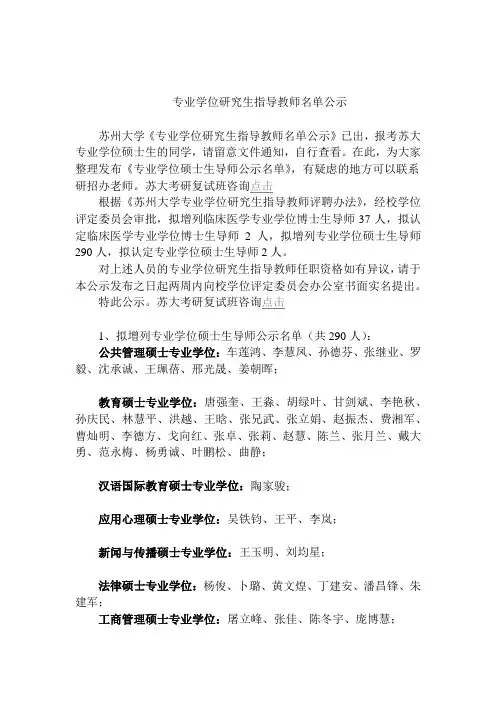

专业学位研究生指导教师名单公示苏州大学《专业学位研究生指导教师名单公示》已出,报考苏大专业学位硕士生的同学,请留意文件通知,自行查看。

在此,为大家整理发布《专业学位硕士生导师公示名单》,有疑虑的地方可以联系研招办老师。

苏大考研复试班咨询点击根据《苏州大学专业学位研究生指导教师评聘办法》,经校学位评定委员会审批,拟增列临床医学专业学位博士生导师37人,拟认定临床医学专业学位博士生导师2人,拟增列专业学位硕士生导师290人,拟认定专业学位硕士生导师2人。

对上述人员的专业学位研究生指导教师任职资格如有异议,请于本公示发布之日起两周内向校学位评定委员会办公室书面实名提出。

特此公示。

苏大考研复试班咨询点击1、拟增列专业学位硕士生导师公示名单(共290人):公共管理硕士专业学位:车莲鸿、李慧凤、孙德芬、张继业、罗毅、沈承诚、王珮蓓、邢光晟、姜朝晖;教育硕士专业学位:唐强奎、王淼、胡绿叶、甘剑斌、李艳秋、孙庆民、林慧平、洪越、王晗、张兄武、张立娟、赵振杰、费湘军、曹灿明、李德方、戈向红、张卓、张莉、赵慧、陈兰、张月兰、戴大勇、范永梅、杨勇诚、叶鹏松、曲静;汉语国际教育硕士专业学位:陶家骏;应用心理硕士专业学位:吴铁钧、王平、李岚;新闻与传播硕士专业学位:王玉明、刘均星;法律硕士专业学位:杨俊、卜璐、黄文煌、丁建安、潘昌锋、朱建军;工商管理硕士专业学位:屠立峰、张佳、陈冬宇、庞博慧;会计硕士专业学位:魏钦海、段佳国、陆正洪、孙琪华;翻译硕士专业学位:莫俊华;体育硕士专业学位:鲍捷、崔云霞、李井平、王文军、张大志、谢正阳、吴松、夏成前、李平、张丰、张天峰、辜德宏、沈纲;艺术硕士专业学位:张永、王鹭、杨朝辉、周慧、方健、李琼舟、孟琳、周晨、刘咏清、庾武锋、李亚光、华彬、王佩国、穆红、郝瑞闽、王文广、冒小瑛。

金融硕士专业学位:穆蕊;工程硕士专业学位:詹耀辉、左晓兵、杨刚、陈奠宇、崔荣静、耿飞、付任重、杨洋、胡昕、韦波、刘玉申、韩志达、杨高文、李正华、程宝雷、王岩、朱斐、应文豪、夏瑜、钱振江、向德辉、杨歆汨、邹玮、周刘蕾、朱伟芳、陈伯文、彭静玉、吕岗、冯原、黄剑莹、刘福娟、王萍、张德锁、张岩、卢业虎、许建梅、全潇、黄克亚、余雷、余嘉、杨莉、戴军、刘继承、李新勇、黄俊、何志勇、胡增荣、金国庆、杨歆豪、王永光、张略、张峰峰、陈国栋、郁树梅、李相鹏、齐斌、王立梅、顾志良、朱益波;风景园林硕士专业学位:肖湘东;护理硕士专业学位:吴茵、田利、赵鑫、侯云英、邬青、眭文洁、朱霞明、张丽、周演铃、倪志红、张芳、陆凤英、方芳、朱晓萍、杨艳、莫永珍、胡三莲;农业硕士专业学位:曲春香;公共卫生硕士专业学位:韩淑芬、裴育芳、孙宏鹏、汤在祥、信丽丽、薛莲、张欢、张洁、陈小岳、周建波、曹淦、张钧、杨海兵、李建、王波、陈立凌、陆艳、栾琳、沈蕙、马庆华、周正元、王璐、孔玉林、杜国明、于颖慧、王志刚、罗晓明、姜荣明、倪川明、王凤鸣、欧阳运富、薛爱龙;药学硕士专业学位:曹莉、闫兆威、张丽;临床医学硕士专业学位:周慧、沈芳荣、周卫琴、陈国林、黄坚、李莉、朱红军、王月菊、干文娟、王谦、王鸣军、武剑、陈成、郭强、雷伟、穆传勇、周玲、奚沁华、何雪峰、王荧、闵玮、蒋觉安、孔岩、倪健强、蒋定华、黎逢峰、徐明、周军、朱若夫、丁翔、裴昌松、臧晋、周健、周进、孙晓欧、孙雪波、叶明、张健、李畅、刘健、钟蕾、陈珑、董凤林、王希明、杨玲、高远、王利利、王蓉、殷红、周秀敏、白旭明、曾艳枫、陈萍、陈伟、杜鹏、范志海、高爱华、龚巍、胡伟东、刘志纯、陆晔、钱爱民、孙谕、陶伟、田斌、吴革平、肖国栋、张积、周丽娟、朱江涛、朱卿、李青、朱滨、冯春来、吴宝强、杨敏、范敏、蒋波、李华杰、丁怡、李秀荣、蔡辉华、高红艳、邵东、陈炳芳、练学淦、吴妹英、徐云、张利亚、甄允方。

苏州大学医学部研究生导师简介医学部:生物医学研究院

姓名熊思东性别:男出生年月:1962.10 导师类别:博导技术职称:教授

所在学科专业名称免疫学

主要研究方向感染性疾病的分子与细胞免疫机制疫苗分子设计的基础与应用

自身免疫性疾病的分子与细胞学基础免疫耐受的分子与细胞机制

个人简历1984-1985 山西医学院微生物学与免疫学专业硕士

1985-1987 中国医科院肿瘤所分子生物学专业硕士

1989-1992 上海医科大学微生物学专业博士

1992-1998 卫生部分子病毒学重点实验室研究员/副主任1994 法国INSERM U271 博士后

1995-1998 美国加州大学UCSD 访问学者/教授1998-2008 复旦大学上海医学院免疫学系教授/主任

2000-今上海基因免疫与疫苗研究中心主任/教授

2005-今复旦大学免疫生物学研究所所长/教授

2009-今苏州大学生物医学研究院院长/教授

2009-今苏州大学副校长/特聘教授

学术成果

国务院学位委员会学科评议组成员、国家自然科学基金委生命科学部专家组成员、国家自然科学基金终审专家组专家、国家医师资格考试命审题委员会主任委员、中国免疫学会常务理事、上海免疫学会理事长、美国AAI、SLB、ASM会员、上海市高级职务评审委员会委员及学科组长;是《中华微生物学与免疫学杂。