古代名医传之张景岳

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:5

景岳—古方八阵景岳(1563-1640),又名张介宾,字会卿,别号通一子,明末会稽(今浙江绍兴)人。

是明代杰出的医学家,为温补学派的代表人物,学术思想对后世影响很大。

张景岳生于嘉靖四十二年,自幼聪颖,因祖上以军功起家世袭绍兴卫指挥使,"食禄千户",家境富裕。

从小喜爱读书,广泛接触诸子百家和经典著作。

其父张寿峰是定西侯门客,素晓医理。

景岳幼时即从父学医,有机会学习《内经》。

13岁时,随父到北京,从师京畿名医金英学习。

青年时广游于豪门,结交贵族。

当时上层社会盛行理学和道家思想。

景岳闲余博览群书,思想多受其影响,通晓易理、天文、道学、音律、兵法之学,对医学领悟尤多。

景岳性格豪放,可能受先祖以军功立世的激励,他壮岁从戎,参军幕府,游历北方,足迹及于榆关(今山海关)、凤城(今辽宁凤城县)和鸭绿江之南。

当时北京异族兴起,辽西局势已不可为。

数年戎马生涯无所成就,使景岳功名壮志"消磨殆尽",而亲老家贫终使景岳尽弃功利之心,解甲归隐,潜心于医道,医技大进,名噪一时,被人们奉为仲景东垣再生。

五十七岁时,返回南方,专心从事于临床诊疗,著书立说。

崇祯十三年去世,终年78岁。

景岳早年推崇丹溪之学。

朱丹溪处于《局方》盛行的时代,医者每多滥用辛热燥烈药物而致伤阴劫液,故朱氏以"阳有余阴不足"立论。

明代医学界河间、丹溪的火热论相火论占统治地位,更有时医偏执一说,保守成方,不善吸取精华,反而滥用寒凉,多致滋腻伤脾苦寒败胃,成为医学界的时弊。

景岳在多年丰富临床实践中,逐渐摈弃朱氏学说,私淑温补学派前辈人物薛己(1486-1558),薛己身为明太医院使,主要为皇室王公等贵族诊病,病机多见虚损,故喜用补。

景岳出身贵族,交游亦多豪门大贾,故法从薛氏,力主温补。

特别针对朱丹溪之"阳有余阴不足"创立"阳非有余,真阴不足"的学说,创制了许多著名的补肾方剂。

张景岳中医心身医学思想辨析张介宾,字会卿,号景岳,明代著名医学家。

研析《内经》,以类分门,编撰《类经》三十二卷,对《内经》精义颇多发挥。

晚年以其丰富的临证经验和精湛的医学理论撰成《景岳全书》一书,书中除提出“阳非有余,真阴不足”及“人体虚多实少”等论,于命门、阴阳学说多有阐发外,对中医临证各科的发展亦有建树。

本文仅对其中医心身医学思想做一评介。

1、情志之属。

惟心所统,形神合一《内经》对人的精神意识思维活动早有记载,如广义之神即人体生命活动的总称,《灵枢·本神》云:“两精相搏谓之神。

”而中医心身医学所说狭义之神仅指人的精神意识思维活动。

《灵枢·本神》云:“心怵惕思虑则伤神,神伤则恐惧自失。

”《内经》对人的精神意识思维活动还有多种称谓,如《灵枢·本神》云:“随神往来者谓之魂,并精而出入者谓之魄”。

《灵枢·天年》云:“血气已和,荣卫已通,五脏已成,神气舍心,魂魄毕俱,乃成为人。

”认为魂魄是人体形成过程中必然具备的一类心理活动。

张景岳指出:“惟是神之为义有二:分言之,则阳神日魂,阴神日魄,以及意志思虑之类皆神也。

合言之,则神藏于心,而凡情志之属,惟心所统,是为吾身之全神也。

”同时还指出:“魄之为用,能动能作,痛痒由之而觉也。

”张氏论神,以魂、魄分阴阳,用神来统领人的精神意识思维活动,强调“凡情志之属,惟心所统”。

此外,进一步把魄的功能细化,明确将其定位于人本能的感觉和动作,如听觉、视觉、冷热痛痒感觉和躯干肢体的动作。

其认识对中医心身医学的发展颇有影响。

中医所言形,包括入的外在形体及人体的生理活动。

古代医家历来重视形神关系,如《灵枢·平人绝谷》指出:“血脉和利,精神乃居。

”认为人的精神意识思维活动应以人体脏腑气血阴阳为物质基础,只有形体存在,气血安和,人的精神意识思维活动才能正常产生,否则,就会失常或终止。

景岳对此又有发挥,提出“神自形生”,指出:“形者神之体,神者形之用,无神则形不可活,无形则神无以生。

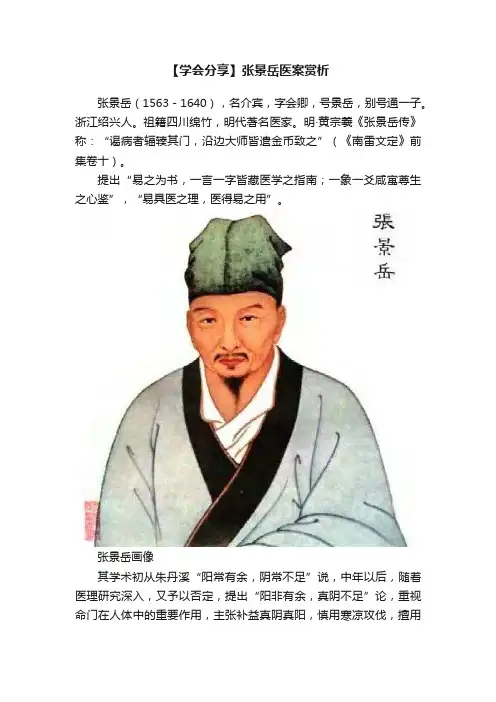

【学会分享】张景岳医案赏析张景岳(1563-1640),名介宾,字会卿,号景岳,别号通一子。

浙江绍兴人。

祖籍四川绵竹,明代著名医家。

明·黄宗羲《张景岳传》称:“谒病者辐辏其门,沿边大师皆遣金币致之”(《南雷文定》前集卷十)。

提出“易之为书,一言一字皆藏医学之指南;一象一爻咸寓尊生之心鉴”,“易具医之理,医得易之用”。

张景岳画像其学术初从朱丹溪“阳常有余,阴常不足”说,中年以后,随着医理研究深入,又予以否定,提出“阳非有余,真阴不足”论,重视命门在人体中的重要作用,主张补益真阴真阳,慎用寒凉攻伐,擅用温补之剂,创制左归、右归等方剂,因好用熟地,有“张熟地”之称,为温补派代表人物。

著《景岳全书》、《类经》、《类经图翼》、《类经附翼》及《质疑录》。

案一治七旬衰翁伤寒战汗案余尝治一衰翁,年踰七旬,陡患伤寒,初起即用温补调理,到十日之外,正气将复,忽尔作战,自旦到辰,不能得汗,寒憟危甚,告急于余。

余用六味回阳饮,入人参一两,姜、附各三钱,使之煎服。

下咽少顷,即大汗如浴,时将及午,而浸汗不收,身冷如脱,鼻息几无,复以告余。

余令以前药,复药与之。

告者曰,先服此药,已大汗不堪,今又服此,尚堪再汗乎?余笑谓曰,此中有神,非尔所知也。

急令再进,遂汗收神复,不旬日而起矣。

呜呼!发汗用此,而收汗复用此,无怪乎人之疑之也。

而不知汗之出与汗之收,皆元气为之枢机耳。

故余纪此,欲人知合辟之权,不在乎能放能收,而在乎所以主之者。

《景岳全书·伤寒典》六味回阳饮:人参制附子炙甘草炮干姜熟地当归如泄泻者或血动者,以冬术易之,多多益善。

水二盅,武火煎七八分,温服。

按:伤寒战汗,为本虚而正邪交争之象。

景岳尝曰:“伤寒欲解,将汗之时,若其人本虚,邪与正争,微则为振,甚则为战,正胜邪则战而汗解矣。

”此案高年阳衰,寒邪外感,战而不汗,进六味回阳饮,旨在助正敌邪。

药后当以周身汗出,四肢转温为佳,反见大汗如洗,身冷如脱,良由元气本衰,正气不续,景岳复授原方,回阳救逆,实本壮元。

医非小道记原文翻译张景岳是明代中医,他人过中年后,曾游历辽东原野,遇到了一位异人。

异人问他:“你也学习医道吗?医道很难,你一定要慎重啊!”张景岳说:“医道虽然是小道,却关系到性命,我怎敢不知慎重!我会牢记在心的。

”【景岳全书完整译文】《景岳全书医非小道记》异人怒骂道:“你不是懂医道的人!你既然说医道关系到性命,你岂能说医道是小道呢?性命之道,本于太极,散于万物。

有人的性命,然后三教才建立;有人的性命,然后五行才生成。

所以说,开天辟地的造化是为人的性命准备的冶炼炉;道德的学说是为人的性命准备的规矩准绳;医药是为人的性命准备的辅助手段。

”【景岳全书完整译文】《景岳全书医非小道记》“然而,医道作为性命之道,含义深远,旨趣博大。

所以没有超出常人的智慧,不足以领悟性命之道的微妙;没有坚守中正的明察,不足以辨出正道,避免迈入失之毫厘、谬以千里的歧途。

假使人能明白医理的基本道理,那人就明白了治国平天下的道理;假使人能明白医理的得失道理,那人就明白了国家兴盛灭亡的原因;假使人能明白医理的缓急道理,那人就明白了攻战防守的法则;假使人能明白医理的取舍道理,那人就明白了该选择出仕还是隐居。

【景岳全书完整译文】《景岳全书医非小道记》学医人如果洞彻医理如同成竹在胸,那么病情变化时日可以屈指计算出来;学医人如果运转阴阳如同了如指掌,那么病情可以隔墙用天目看到。

”“儒家修养身心以达到至诚境界,这就是儒生在给自己健身;佛教恪守戒律以洗清业力,这就是和尚在给自己祛病。

净化身体与提高心性,治愈他人和修炼自己,这道理都是相同的。

学医人明白了治病的道理,也就明白了修心的道理;学医人的心性提高上来,那他的中医技术一定也会提高上来。

所以说:学医人一定要返本归真成为真人,然后学医人才能有真知;学医人一定要有真知,然后学医人才能成为真医。

”“医道怎象常人说的那么容易呢?如果说庸庸碌碌的常人,找找经验方,摸索摸索经验,知道了花椒、硫磺杀疥虫,葱白、薤白散风气,这就算中医了,那谁不可以说自己懂中医?如此说来,人只要披上缁衣,就可以叫和尚了?戴上黄冠,就可以叫道士了?言行假正经,就都是儒生了?真医大道与俗医小道,犹如泰山与小丘,河海与车辙小水沟,怎可以同日而语呢?再说那些不识阴阳,不辨虚实,粗心大意,胆大包天,执拗顽固,偏执庸碌,错误用药,对治病不但无益反而有害的伪中医,他们连只知道花椒、硫磺杀疥虫,葱白、薤白散风气的俗医都不如,连世间小道都谈不上,又何足与他们谈论医道!”“医道,难啊!医道,大啊!医道真的是神仙圣人首批传下的文化,百姓保全性命的紧要事务啊!你千万不要因为中医用草药而小看了它,一定要立志進入精神与神明相贯通的境界,明白一切的结局和开端,领会一切的因果啊!这样学习医道,才算得上有所收获。

张景岳补肾治法特点探析

张景岳是明代著名的医学家,他的补肾治法在中医学中有着重要的地位。

张景岳的补肾治法特点主要有以下几点:

1. 重视肾气的调养:张景岳认为肾气是人体生命活动的根本,补肾治法的核心就是调养肾气。

他主张通过药物、食疗、运动等多种方式来调养肾气,从而达到补肾的目的。

2. 讲究药物的配伍:张景岳在补肾治法中注重药物的配伍,认为不同的药物组合可以起到协同作用,增强疗效。

他提出了“四气调肾汤”、“六味地黄丸”等经典方剂,这些方剂的药物组合都经过了反复的实践和总结,具有较高的疗效。

3. 强调个体化治疗:张景岳认为每个人的体质和病情都有所不同,因此补肾治法也应该因人而异。

他主张根据患者的具体情况来制定个性化的治疗方案,包括药物的选择、用量、疗程等方面。

4. 注重预防保健:张景岳认为补肾不仅是治疗肾虚的方法,更是一种预防保健的措施。

他主张通过良好的生活习惯、合理的饮食、适当的运动等方式来保护肾脏,预防肾虚的发生。

总之,张景岳的补肾治法是中医学中的重要流派之一,其特点是重视肾气调养、讲究药物配伍、强调个体化治疗和注重预防保健。

张景岳(张介宾)著作痿证论述《妇人规2卷》妇人规上清乾隆三十三年重刻景岳全书本寇宗奭曰:夫人之生,以血气为本,人之病,未有不先伤其血气者。

若室女童男,积想在心,思虑过度,多致劳损。

男子则神色消散,女子则月水先闭。

盖忧愁思虑则伤心,而血逆气竭,神色先散,月水先闭。

且心病不能养脾,故不嗜食。

脾虚则金亏,故发嗽。

肾水绝则木气不荣,而四肢干痿,故多怒,鬓发焦,筋骨痿。

若五脏传遍,则必至于死。

此一种于劳中最难治。

盖病起于五脏之中,无有已期,药力不可及也。

若或自能改易心志,然后用药扶接,如此则可得九死一生。

举此为例,其余诸方,可按脉与证而治之。

《传忠录3卷》上清乾隆三十三年重刻景岳全书本心虚者,阳虚而多悲。

肝虚者,目䀮䀮无所见,或阴缩筋挛而善恐。

脾虚者,为四肢不用,或饮食不化,腹多痞满而善忧。

肺虚者,少气息微,而皮毛燥涩。

肾虚者,或为二阴不通,或为两便失禁,或多遗泄,或腰脊不可俯仰,而骨酸痿厥。

《外科钤2卷外科钤古方1卷》下清乾隆三十三年重刻景岳全书本齐德之曰:肺者五脏之华盖也,处于胸中,主于气候,于皮毛。

劳伤血气,腠理虚,而风邪乘之,内感于肺也,故汗出恶风,咳嗽短气,鼻塞项强,胸胁胀满,久久不瘥,已成肺痿也。

风中于卫,呼气不入,热至于营,则吸而不出。

所以风伤皮毛,热伤血脉,风热相搏,气血稽留,蕴结于肺,变成疮疽。

诊其脉候,寸口脉数而虚者,肺痿也。

数而实者,肺痈也。

若欲知其有脓,但脉见微紧而数者未有脓也,紧甚而数者已有脓也。

肺痿之候,久嗽不已,汗之过度,重亡津液,便如烂瓜,下如豕膏,小便数而不渴。

渴者自愈,欲饮者将瘥。

此由肺多唾涎而无脓者,肺痿也。

肺疮之候,口干喘满,咽燥而渴,甚则四肢微肿,咳唾脓血,或腥臭浊沫,胸中隐隐微痛者,肺疽也。

又《圣惠》曰;中府隐隐微痛者,肺疽也。

《外科钤2卷外科钤古方1卷》下清乾隆三十三年重刻景岳全书本立斋曰:凡劳伤血气,腠理不密,外邪所乘,内感于肺,或入房过度,肾水亏损,虚火上炎,或醇酒炙爆,辛辣浓味,熏蒸于肺,或咳唾痰涎,汗下过度,重亡津液,皆能致之。

张介宾折叠编辑本段基本简介张介宾⾃幼聪颖,素性端静。

后在京师从名医⾦英(梦⽯)学医,尽得其传。

⼜曾从戎,游于北⽅,因成就不丰⽽弃戎就医,悉⼼钻研,尤其对《素问》、《灵枢》有深⼊精研,经三⼗载⽽著成《类经》三⼗⼆卷,将《内经》加以分门别类,详加阐释,亦多所发明,后代医家誉之。

⼜为增补不⾜,再撰《类经图翼》。

⾄晚年,⼜将其毕⽣医疗经验撰成《景岳全书》,其他著作亦不少。

其张介宾医理多与易学相通,主张医易同源,疗病思想以"阳⾮有余,真阴不⾜"为中⼼,认为"⼈体虚多实少",强调命门在⼈体中之重要性,治疗则主张补真阴元阳,创⽴左归、右归之法,常重⽤熟地,故⼈有"张熟地"之称。

是为温补学派之主要代表⼈物,于后世有重⼤影响,⼈多赞誉其说,虽则亦有反对其见解者。

折叠编辑本段⽣平经历张介宾,字会卿,号景岳,⼜号通⼀⼦,明代浙江绍兴⼈,⽣于1563~1640年。

祖籍四川省绵⽵县,其先世在以军功授以绍兴卫指挥,遂定居绍兴。

张介宾出⾝官僚之家,才思敏捷,⾃幼开始学习,凡天⽂、⾳律、兵法、象数等⽆不通晓,有⽐较扎实的⽂学、史学、哲学基础。

青年时代,拜当时的名医⾦英(字梦⽯)为师,尽得其传。

中年时代,⼜曾从戎幕府,经过了河南、河北、东北等地区,积累了丰富的临床经验。

⾄五⼗余岁,张⽒才返回乡⾥,全⼒研究岐黄之术。

由于张⽒⼀⽅⾯有多个学科的丰富知识,同时⼜有丰富的临床经验。

因此,不仅在中医基本理论⽅⾯很有研究,⽽且在临床治疗⽅⾯亦颇有造诣,成为明代⼀⼤医家。

余姚⼤⽂学家黄宗羲于《南雷⽂定前集》卷⼗为之作传曾说:"是以为⼈治病,沉思病原。

单⽅重剂,莫不应⼿霍然。

⼀时谒病者,辐辏其门,沿边⼤帅,皆遣⾦币致之。

其所著《类经》,综核百家,剖析微义,凡数⼗万⾔,历四⼗年⽽后成。

西安叶秉敬,谓之海内奇书。

"充分说明张⽒学经两富的成就。

著有《类经》、《类经图翼》、《类经附翼》、《景岳全书》,《质疑录》等。

明代名医张景岳行医故事张介宾(约1563——1640年)明代著名医家,字景岳,又字会卿,山阴(今浙江绍兴)人。

他幼年随父亲到京城,十几岁时跟从名医金英学医,中年从军,曾到过河北、山东等地。

由于多年没有得到功名,于是回乡致力于医学,日久,医名大振。

他先后用了三十年工夫编成《类径》,以类分门,详加注释,条理井然,便于寻览学习。

他还编有《类经图巽》、《类经附翼》、《质疑录》。

晚年结合过去临床经验,辑成《景岳全书》。

在医学理论方面,起初对朱丹溪的“阳常有余,阴常不足”理论相当信服。

中年以后,根据《内经》“阴平阳秘,精神乃治”等道理,对朱丹溪的上述理论又大加反对,提出“阳非有余”及“真阳不足”、“人体虚多实少”等理论,主张补益真阴、元阳,慎用寒凉和攻伐方药,在临症上常用温补方剂,被称为温补派,其著述和学说对后世医学有较大影响。

张景岳医师治愈的病人不计数,下面讲的是他治愈一名消渴病人的故事。

消渴病,如今称之为糖尿病,这种令许多人伤脑筋的病,不是今天才有,而是在古代就有,张景岳医师就曾经收治过不少消渴病人。

他的著作中,也有关于消渴病的论述和医案,为周先生治愈消渴症便是医案之一。

当时,在某地担任公差、年仅40多岁的周先生,因长年处理公事文书,公务鳘忙,身体活动得少,径常废寝忘食地工作,即使这样,有时还要受上司的责怪。

为了保护饮碗,他往往处于恐惧和紧张之中,人也一天天地瘦下去了,一天,他终于病倒了,不得不去找张景岳医师治病。

张医师给他诊脉后,觉得他的病情有点严重,就问他爱喝水吗?他说不觉得口渴,所以不喜欢喝茶水,只是有时少量地喝一点,从未多喝过。

“那您晚上小便起床的次数多吗?“可多了,每晚排尿大概二、三升,我又没喝多少水,不知为什么有那么多排的,而且排出的尿很浓,有一半就像膏液一样混浊。

”听到这里,张医师再仔细瞧瞧周先生,已经瘦骨伶仃、弱不禁风的样子了,心想:“他为啥没喝多少水,夜间又要排那么多混浊尿液?这就是消渴病的一种啊!等到身上的水分全部排干,那不就完了?已经到了这个地步才来瞧病,迟了啊!难治啊!可眼前又是一个活生生的人,不尽力救治,我还算一个医生吗?”这下使张医师非常为难,情不自禁地又要周先生伸出手来,再把一次脉,希望能从脉象中寻找一丝生机。

龙源期刊网

张景岳妙法驱铁钉

作者:温俊福

来源:《饮食与健康·下旬刊》2017年第02期

张景岳是明代著名医家,最善用温补法,是温补学派的代表人物,很少有人知道他还有一段急智解危的故事。

一户王姓人家有个儿子,刚满1岁。

一日,母亲随手拿一枚钉鞋的圆铁钉给儿子玩,不慎误入口中,吞到喉间出不来。

母亲见状大惊,忙倒提小孩两足,欲将铁钉倒出,哪知小孩反而鼻孔喷血,情况十分危急。

孩子的父母连呼救命。

恰好张景岳路过这里,他见状急问明事情的由来,断定铁钉已入肠胃,命其母将小儿抱正。

小儿父母早吓得六神无主,连声哀求张景岳想想办法。

张景岳记起《神农本草经》上有“铁畏朴硝”一说,立刻取来活磁石一钱,芒硝二钱,研为细末,然后用熟猪油、蜂蜜调好,让小儿服下。

不久,小儿解下一物,大如芋子,润滑无棱,药物护其表面,拨开一看,里面正包裹着误吞下的那枚铁钉。

小儿父母感激不已,请教其中的奥秘。

张景岳说:“芒硝、磁石、猪油、蜜糖四药,缺一不可。

芒硝若没有吸铁的磁石就不能附在铁钉上;磁石若没有泻下的芒硝就不能逐出铁钉;猪油与蜂蜜主要用于润滑肠道,使铁钉易于排出,另外,蜂蜜还是小儿喜欢吃的调味剂。

以上四药同功合力,裹护铁钉从肠道中排出来。

”

小儿父母听完这番话,连声道谢:“有道理!难怪中医用药讲究配伍,原来各味药在方中起着这么重要的作用啊!”。

张景岳治牙痛的故事

张景岳(1563-1640),字仲景,号景岳,明代著名医学家。

他出生于一个医学世家,从小跟随父亲学习医学,成年后广泛涉猎经典医学著作,融汇贯通,自成一家。

在治疗牙痛方面,张景岳有独特的见解和丰富的实践经验。

在明代,牙痛是一种非常常见的疾病,但由于当时医学水平的限制,许多医生对牙痛的治疗束手无策。

患者疼痛难忍,求治于张景岳,希望能解除病痛。

张景岳针对患者的牙痛症状,进行了深入的病情分析。

他发现患者的牙痛是由于牙齿受损、风邪入侵、胃火上炎等原因导致的。

于是,张景岳采用了一套独特的治疗方法:首先,他用针灸疗法疏通患者的经络,缓解疼痛;其次,根据患者的体质和病情,开具了相应的中药处方,以清热解毒、祛风止痛;最后,教导患者如何保护牙齿,预防病情复发。

经过张景岳的精心治疗,患者的牙痛症状得到了明显的缓解,逐渐康复。

他的治疗方法在患者中产生了广泛的影响,许多患者纷纷前来求治。

张景岳的牙痛治疗方法被后世医学家称为“景岳法治”,并在一定程度上推动了我国牙痛治疗的发展。

张景岳治牙痛的故事凸显了他的医学智慧和对患者负责的态度。

他的治疗方法既有针对性地解决患者病痛,又注重预防病情复发,具有很高的实用性。

同时,故事中张景岳细致入微的病情分析和独具匠心的治疗方法,使得这个故事具有很强的可读性。

温补学派的代表人物张景岳张景岳(1563-1640),明代嘉靖崇祯年间人,又名张介宾,字会卿,别号通一子,会稽(今浙江绍兴)人。

是明代杰出的医学家,为温补学派的代表人物,学术思想对后世影响很大。

儒侠兼备知兵知药张景岳祖上以军功起家,世袭绍兴卫指挥使,“食禄千户”,家境富裕。

其父张寿峰是定西侯门客,素晓医理。

张景岳自幼聪颖,喜爱读书,广泛接触诸子百家和经典著作,幼时即从父学医,有机会学习《内经》。

十三岁时,随父到北京,从师北京名医金英学习。

青年时广游于豪门。

当时上层社会盛行理学和道家思想。

张景岳闲余博览群书,思想多受其影响,通晓易理、天文、道学、音律、兵法之学,对医学有很多领悟。

张景岳性格豪放,受先祖以军功立世的激励,他壮年从军,担任参谋一类职务,游历北方,足迹及于榆关(今山海关)、凤城(今辽宁凤城县)和鸭绿江之南。

但是正值日本侵略朝鲜,明朝派出军队支援朝鲜抗击日本侵略。

经过浴血奋战,中朝军民取得了胜利,将日军赶出朝鲜半岛。

但当时官场黑暗,朝廷腐败,民怨沸腾,使张景岳功名壮志消磨殆尽,于是尽弃功利之心,解甲归隐,潜心于医道。

张景岳是个触类旁通的学者,他将兵法布阵与开方用药联系起来,他写的中医巨著《景岳全书》里面的方剂全部是按照兵法来分类的,比如新方八阵、古方八阵,每八个阵里是按照补阵、和阵、攻阵、散阵、寒阵、热阵、固阵、因阵排列的,把疾病当作一个敌人,把方剂作为列阵排列的,这样做法从古至今只有张景岳一人。

温补阴阳医易相通早年,张景岳推崇朱丹溪的学说。

朱丹溪是南宋时期的著名医学家,那个时代医生们经常滥用辛热燥烈药物导致患者伤阴劫液。

朱丹溪认为阴是精血,阳是指气火,精血是生命活动的物质基础,不断消耗,易损难复,如不注意保养精血,则阳气易亢,虚火妄动,经常"阳有余阴不足"。

阴虚阳亢,则百病丛生。

朱丹溪主张保重精血以维持身体阴阳的相对平衡。

后来人们墨守成规,不论虚实,一律采用寒凉之药来降火治病,走了弯路。

张景岳把脉论虚实原则张景岳是明代著名的医学家,他的医学理论在中国医学史上具有重要的地位。

他提出了“把脉论虚实”原则,这一原则对中医诊断和治疗产生了深远的影响。

“把脉论虚实”是中医诊断的核心思想之一、张景岳认为,疾病的本质就是体内阴阳的失衡,而脉搏的变化是阴阳之气的反映。

通过把脉能够了解人体阴阳气血的运行状况,从而判断疾病的实质。

虚实即阴阳的不同状态。

张景岳将虚分为真虚和假虚两种情况。

真虚是指体内阴阳气血本身不足,阳气不足则形成阳虚,阴气不足则形成阴虚。

假虚则是指体内阴阳气血在运行过程中的失调,阻滞了气血的运行。

实则是指体内的阴阳气血过盛,引起体内的阻滞和滞积。

根据张景岳的理论,中医诊断虚实一般有以下几个方面的表现:首先,通过把脉可以判断人体是否有阴阳失衡的情况。

脉搏的阴阳状况反映了体内气血的运行是否正常,阳脉代表阳气旺盛,阴脉代表阴气旺盛。

通过触诊脉搏的表现可以判断人体的阴阳状况,从而指导临床诊断。

其次,通过把脉可以判断体内是否有气血运行的问题。

气血是维持人体正常生理功能的重要物质,它们的运行状况直接影响人体的健康。

通过触诊脉搏的表现可以判断体内的气血运行是否畅通,从而判断疾病的虚实情况。

最后,通过把脉还可以判断人体脏腑的功能情况。

脏腑是中医理论中的重要概念,它们的功能状况决定了人体的健康状况。

通过把脉可以判断人体的脏腑功能是否健全,从而判断疾病的虚实情况。

总结起来,张景岳的“把脉论虚实”原则是中医诊断和治疗的核心思想之一、通过触诊脉搏的表现,可以判断人体的阴阳状况、气血运行状况和脏腑功能情况,从而指导临床诊断和治疗。

这一原则对中医的发展产生了重要的推动作用,并为传统中医的发展提供了重要的理论基础。

然而,现代医学对中医理论提出了质疑,认为中医的诊断方法过于主观,缺乏科学的依据。

尽管如此,中医理论在中国医学中仍然具有重要的地位,并且在临床实践中产生了良好的效果。

因此,我们有必要继续研究和发扬中医理论,为人们的健康服务。

明代医家张景岳巧治毒蕈中毒(毒蘑菇中毒)

在明代大医学家张景岳的医案里,记载了一则他给吴参军治毒蕈中毒的病例。

吴参军年轻时曾是张景岳的战友。

一天因吃了毒蕈而发生腹痛、腹泻、恶心、呕吐、呼吸困难等病状。

参军的家人先后请来3位当地名医,用的都是黄连、黑豆、桔梗、甘草、枳实之类的中草药。

结果参军的病更重了——水米不进,严重消瘦,卧床不起,有时还出现昏睡等症状。

在这紧要关头,参军的家人想到了张景岳,于是将张请来。

张景岳仔细查看了参军的脉象及症状,于是立即提笔开了处方:人参、白术、茯苓、干姜、附子、甘草各15克,水煎服。

家人将昏睡的参军叫醒后,将处方让参军看。

这位稍懂一些中药药性的参军一看张景岳的处方,气得要昏过去。

他说:“我是让你来为我解毒抢救的,你开了这么多的补气药和温阳药能把我救过来吗?你这是让我快点去死啊!”张景岳说:“毒蕈中毒分为阴毒、阳毒,根据你的病状,没有中毒热象,应该属于阴寒之毒,因此只能用温性中药解毒。

”在张景岳及家人的劝说下,参军治好喝下了仆人为他煎好的药。

参军没有想到,喝完两剂药后,吐就止住了,腹泻也减轻了,又喝了3剂药,腹泻、腹胀、腹痛都消失了。

张景岳考虑毒蕈中毒对肝肾都有影响,加之参军中毒后出现血虚的症状,便又在每剂方子里加入30克熟地黄。

参军25剂汤药服完后,病彻底治愈。

张景岳巧用补气温阳药治疗毒蕈中毒,在当时传为美谈。

古代名医传之张景岳

张景岳(1563-1640),生于嘉靖四十二年,崇祯十三年去世,终年78岁。

张景岳又名张介宾,字会卿,别号通一子,明末会稽(今浙江绍兴)人。

是明代杰出的医学家,为温补学派的代表人物,学术思想对后世影响很大。

张景岳自幼聪颖,因祖上以军功起家世袭绍兴卫指挥使,"食禄千户",家境富裕。

从小喜爱读书,广泛接触诸子百家和经典著作。

其父张寿峰是定西侯门客,素晓医理。

景岳幼时即从父学医,有机会学习《内经》。

13岁时,随父到北京,从师京畿名医金英学习。

青年时广游于豪门,结交贵族。

当时上层社会盛行理学和道家思想。

景岳闲余博览群书,思想多受其影响,通晓易理、天文、道学、音律、兵法之学,对医学领悟尤多。

景岳性格豪放,可能受先祖以军功立世的激励,他壮岁从戎,参军幕府,游历北方,足迹及于榆关(今山海关)、凤城(今辽宁凤城县)和鸭绿江之南。

当时北京异族兴起,辽西局势已不可为。

数年戎马生涯无所成就,使景岳功名壮志"消磨殆尽",而亲老家贫终使景岳尽弃功利之心,解甲归隐,潜心于医道,医技大进,名噪一时,被人们奉为仲景东垣再生。

五十七岁时,返回南方,专心从事于临床诊疗,著书立说。

景岳早年推崇丹溪之学。

朱丹溪处于《局方》盛行的时代,医者每多滥用辛热燥烈药物而致伤阴劫液,故朱氏以"阳有余阴不足"立论。

明代医学界河间、丹溪的火热论相火论占统治地位,更有时医偏执一说,

保守成方,不善吸取精华,反而滥用寒凉,多致滋腻伤脾苦寒败胃,成为医学界的时弊。

景岳在多年丰富临床实践中,逐渐摈弃朱氏学说,私淑温补学派前辈人物薛己(1486-1558),薛己身为明太医院使,主要为皇室王公等贵族诊病,病机多见虚损,故喜用补。

景岳出身贵族,交游亦多豪门大贾,故法从薛氏,力主温补。

特别针对朱丹溪之"阳有余阴不足"创立"阳非有余,真阴不足"的学说,创制了许多著名的补肾方剂。

张氏学说的产生出于时代纠偏补弊的需要,对后世产生了较大影响。

因其用药偏于温补,世称王道,其流弊使庸医借以藏拙,产生滥用温补的偏向。

张氏中年以后著书立说,著作首推《类经》,其编撰"凡历岁者三旬,易稿者数四,方就其业。

"成书于天启四年(1624)。

张景岳对《内经》研习近三十年,认为《内经》是医学至高经典,学医者必应学习。

但《内经》"经文奥衍,研阅诚难",确有注释的必要。

《内经》自唐以来注述甚丰,王冰注《黄帝内经素问注》为最有影响的大家,但王氏未注《灵枢》,而各家注本颇多阐发未尽之处。

《素问》《灵枢》两卷经文互有阐发之处,为求其便,"不容不类"。

故景岳"遍索两经","尽易旧制",从类分门,"然后合两为一,命曰《类经》。

类之者,以《灵枢》启《素问》之微,《素问》发《灵枢》之秘,相为表里,通其义也。

"《类经》分经文为十二类、若干节,根据相同的内容,拟定标题,题下分别纳入两经原文后详加注释,并指出王冰以来注释《内经》的各家不足之处,条理井然,便于查阅,其注颇多阐发。

景岳思

路开阔,对《内经》精研深刻,各家著作流览甚广。

《类经》集前人注家的精要,加以自己的见解,敢于破前人之说,理论上有创见,注释上有新鲜,编次上有特色,是学习《内经》重要的参考书。

同年,景岳再编《类经图翼》和《类经附翼》,对《类经》一书中意义较深言不尽意之处,加图详解,再附翼说。

《类经图翼》十一卷:对运气、阴阳五行、经络经穴、针灸操作等作图解说,讨论系统。

《类经附翼》四卷,为探讨易理、古代音律与医理的关系,也有阐述其温补的学术思想之作,如《附翼·大宝论》《附翼·真阴论》等重要论文,也有部分针灸歌赋。

张景岳晚年集自己的学术思想,临床各科、方药针灸之大成,辑成《景岳全书》64卷。

成书于其卒年1640年。

"《全书》者,博采前人之精义,考验心得之玄微。

"《全书·传忠禄》辑有景岳主要医学理论、医评、问诊和诊断、治疗原则等论文三十余篇,多有温补学说的论述。

《全书·脉神章》录有历代脉学,其中诊脉之法和脉象主病多有结合临症经验的评论。

次为《全书·伤寒典》,补充"《内经》伤寒诸义并诸治法之未备",论述伤寒病的证治。

《全书·杂证谟》列诸内科杂证的病因病机、治理方药和部分医评,并辅有部分医案,论述系统、精采。

《全书·妇人规》:论述九类妇科疾患,并指出妇科证多有情志病因,尤要注重四诊合参。

《全书·小儿则》:更述儿科诸病并治,在总论中提小儿"脏气清灵,随拨随应"的生理特点,很有见地。

《全书·痘

疹铨》、《全书·外科钤》各有论病及证治。

《全书·本草正》介绍药物二百九十二种,每味详解气味性用,很多为自己的临症用药体会,颇有价值。

《全书·新方八阵》、《全书·古方八阵》,景岳善兵法,在此借用药如用兵之义,以方药列八阵为"补、和、攻、散、寒、热、固、因"。

《全书·新方八阵》中所列方颇具创新。

《全书·古方八阵》辑方经典。

共录新方186方,古方1533方,其后的妇人、小儿、痘疹、外科古方收妇科186方,儿科199方,痘疹173方,外科374方及砭法、灸法12种。

《景岳全书》内容丰富,囊括理论、本草、成方、临床各科疾病,是一部全面而系统的临床参考书。

景岳才学博洽,文采好,善雄辨,文章气势宏阔,议论纵横,多方引证,演绎推理,逻辑性强,故《景岳全书》得以广为流传。

后世叶桂亦多承张氏的理论。

清道光八年(1828)章楠《医门棒喝》初集成,论《全书》云:"或曰:尝见诵景岳者,其门如市",则自顺治中叶至1828年的近200年间,几为医所必读,可见景岳的温补理论之影响深远,《全书》之流传广泛。

《质疑录》,共45论,为张氏晚年著作,内容系针对金元各家学说进行探讨,并对早期发表的论述有所修正和补充。

张景岳善辨八纲,探病求源,擅长温补,并在其医学著述和医疗实践中充分反映。

治疗虚损颇为独到。

反对苦寒滋阴,很好地纠正了寒凉

时弊。

他的阴阳学说、命门学说对丰富和发展中医基础理论有着积极的作用和影响。

他的重要著作《类经》是学习《内经》的较好参考书,《景岳全书》各科齐全,叙述条理,是一部很有价值的临床参考书。

张景岳的学术成就无疑是巨大的,对祖国医学的发展做出卓越的贡献。