华南深部构造--袁学成

- 格式:ppt

- 大小:22.43 MB

- 文档页数:63

大别山北缘合肥盆地中,新生代构造演化

薛爱民;袁学诚

【期刊名称】《高校地质学报》

【年(卷),期】1999(5)2

【摘要】合肥盆地中、新生代经历了多次沉降和降升变化,侏罗系沉积作用分布于整个盆地,中、晚侏罗世盆地内地层遭受广泛剥蚀。

白垩纪沉积物局限于盆地东部,最大剥蚀区在盆地东南部。

下第三系沉积集中于断裂带控制的断陷盆地中,剥蚀主要在盆地东部和南部。

根据南北向平衡剖面分析,早侏罗世盆地为南北挤压,晚侏罗世盆地拉张松驰形成东西向断层;白垩纪受东西向挤压,早第三纪为南北向拉张。

东西向平衡剖面分析表明:在盆地内存在一条规模

【总页数】7页(P157-163)

【作者】薛爱民;袁学诚

【作者单位】中国科学院地球物理研究所;中国地质勘查技术研究院

【正文语种】中文

【中图分类】P544.4

【相关文献】

1.合肥盆地中新生代构造演化 [J], 陈海云;舒良树;张云银;林春明;刘国宏;赵彦彦

2.中、新生代柴达木北缘的盆地类型与构造演化 [J], 高先志;陈发景;马达德;汪立群;刘震

3.柴达木盆地北缘中、新生代盆地性质及构造演化 [J], 王信国;曹代勇;占文锋;刘天绩

4.柴北缘东段中—新生代构造演化及其对油气的控制作用 [J], 孙波;王金铎;王大华;肖永军;张俊锋;柴先平;林武;陈云锋

5.大别山区北缘的构造演化与古生物学 [J], 金福全

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

中国地质GEOLOGYINCHINA第35卷第1期2008年2月Vol.35,No.1Feb.,20081秦岭大别陆内造山带秦岭是横贯中国中部,影响中国历史的一条重要山系,被誉为华夏文明的龙骨。

在地质上,它具有不同寻常的特点:第一它是横贯中国的一条很长的山系的组成部分。

这条很长的山系从阿尔金,经柴达木、祁连山、秦岭到大别山,然后被郯庐断裂错开,又出现在苏鲁(图1)。

总长4000km。

殷鸿福[1]将它称为“中央山系”。

虽然严格从造山带的角度来看整个山系不是统一的同时代的山脉,但从古地理角度来看,它们形成的宏观构造环境却大体相似。

按照殷鸿福的研究结果,中央山系原是由不同时期位于中国中部沿东西向展布的的小洋盆和位于它们中间的微板块所组成。

北部小洋盆在加里东末期关闭。

南部小洋盆在中—晚二叠世关闭。

但都没有造山。

直到燕山期受到陆内挤压隆升。

第二是它构造演化的长期性。

它从元古宙末就开始洋陆演化活动,一直延续到新生代。

构造演化时期的跨度是如此之大,以至于秦岭变形主幕的年代也是众说纷纭。

黄汲清[2]认为是华力西造山带;Mattauer[3]认为是加里东期陆内俯冲的产物;Senger[4-5]认为是早中生代两大陆碰撞的结果;许志琴[6]认为北秦岭主造山期是加里东,叠置了华力西构造,中秦岭主造山期是华力西,叠置了印支构造,南秦岭主造山期是印支,叠置了燕山构造。

第三,中央山系是一条全球最长的超高压带。

沿着中央山系陆续出露柯石英、金刚石等超高压带矿物。

如此巨大的超高压变质岩带为全球罕见(图2)。

第四,这条山系是一个陆内造山带,不同于一般的俯冲碰撞。

它们在碰撞时,并没有隆升成为高山,隆升成为山系时,似乎并没有碰撞。

它们是“碰撞不造山,造山不碰撞”[8]。

有的地质学家将这个山系的缓慢碰撞造山过程形象地比作是大船靠岸。

殷鸿福[1]将中央造山带的这些碰撞特点概括为“非Wilson旋回”,他认为一个“Wilson旋回”要经过“裂解→大洋形成→俯冲→对接(相撞)→造山”这样一系列过程。

华南构造演化的基本特征华南是一片历史悠久的土地,其构造演化过程也是极其复杂的。

本文将尝试从地质构造和构造演化的角度,对华南的基本特征进行综述。

首先,华南是一片拥有复杂构造地貌的地区。

大多数学者认为,华南构造演化过程是一个多期的过程,其基本特征主要可归结为三个层面:构造单元、构造地貌和构造演化过程。

华南地区构成了构造单元,即岩溶地貌、断层地貌和大地构造等。

其中,岩溶地貌的特点是由由断裂和折叠等地貌形成的特殊地貌;断层地貌的特点是由断层沿线产生,如海岸线、奇峰脉线等;大地构造根据物理地质学定义,可以把它分为块体构造和圈闭构造两大类。

构造演化可以概括为两大层面:陆内构造演化和现代构造演化。

陆内构造演化过程是指古地壳古陆碰撞运动,南方大陆与板块之间的滑移,以及大陆构造演化的过程。

现代构造演化指的是在古地壳古陆的基础上,由于洋底活动,活动带的移动等因素,导致华南地区产生的新的地貌和构造演化。

华南地区也受到火山活动的影响,火山活动产生了许多不同的火山喷发模式,如华南花岗岩构造、火山群形成和火山沉积构造。

华南的部分地区,如湖南、广西、云南等地,还受到了古生代侵入岩的影响,这些流体侵入岩尤其是花岗岩,大量分布于华南的山脉中,形成了独特的山脉构造演化。

最后,华南的地质构造演化还受到了现今的气候及海洋条件的影响。

目前,华南山脉和坎坎山等大型构造单元也在受到气候环境及海洋环境的分布,并在经历漫长的构造演化过程中形成了独特的构造地貌,如山脉断裂地带的形成、山体的下蚀形成新的平原地貌等。

综上所述,华南地质构造演化的基本特征主要可归结为三个层面:构造单元、构造地貌和构造演化过程。

华南地区拥有多种复杂的构造单元,如岩溶地貌、断层地貌、大地构造以及火山活动等,并经历了古地壳古陆碰撞演化过程、洋底活动和古生代侵入岩等构造演化,并在受到气候及海洋环境的影响下形成了独特的构造地貌,构成了华南这片复杂的古老土地的基本特征。

华北陆块南缘燕山期陆内造山岩浆活动特征刘振宏1,2,王世炎1,2,张 良1,杨长秀1,2,武太安1,2,崔霄峰1,2(1.河南省地质调查院,河南郑州450007;2.河南地矿局区域地质调查队,河南平顶山467021)摘 要:在区域地质调查基础上,依据岩浆活动特点,将华北陆块南缘燕山期岩浆活动自南向北划分为合峪—二郎庙—交口—祖师顶岩浆混合花岗岩带、四棵树—神林—黄山S 型花岗岩带、太山庙—叶庄—角子山A 型花岗岩带,认为华北陆块南缘存在一个完整的陆内造山岩浆演化旋回,造山作用经历了陆内俯冲地壳加厚隆起—地壳抬升走滑剪切—地壳伸展减薄三个阶段的构造岩浆演化过程,为重塑华北陆块南缘构造演化提供了岩浆作用方面的证据。

关键词:华北陆块南缘;燕山期;陆内造山作用;岩浆混合花岗岩;S 型花岗岩;A 型花岗岩中图分类号:P588.1 文献标识码:A文章编号:1007-6956(2004)01-0035-08收稿日期:2004-02-02基金项目:中国地质调查局国土资源大调查项目(200113000013)作者简介:刘振宏(1963),男,高级工程师,主要从事区域地质调查工作。

①河南省区域地质调查队.1:5万出山幅、春水幅地质图及说明书.2000.②河南省区域地质调查队.1:5万神林幅、丹霞寺幅地质图及说明书.1993.③河南省区域地质调查队.1:5万鲁山县幅、下汤幅地质图及说明书.1995. 秦岭造山带在主造山期(Pt 3-T 2)的俯冲—碰撞,使华北陆块和扬子陆块拼合成了统一的中国大陆[1]。

到了燕山期,由于扬子陆块和秦岭造山带向北的陆内俯冲,华北陆块南缘便持续不断隆起抬升,并在陆内造山作用下,形成一系列自北向南或自南向北的大规模逆冲推覆[2、3]和岩浆侵入活动[4]。

笔者在承担1∶25万内乡县幅、平顶山市幅的区域地质调查项目过程中,对华北陆块南缘岩浆岩的岩石学、地球化学、同位素年龄学进行了系统研究,提出华北陆块南缘在燕山期经历了陆内俯冲地壳加厚隆起、抬升、走滑剪切、伸展减薄的构造演化过程新认识。

华北地区深部构造特征①邢作云1,2,邢集善3,赵 斌3(1.中国地质大学,北京100083;2.中国地质大学,武汉430074;3.山西地勘局物化院,山西运城044004)摘 要:通过岩石圈厚度变化、大地热流值和莫霍面起伏,结合浅表岩浆构造活动,编制了华北地区深部构造略图,建立了燕山期软流圈上涌与岩浆构造活动的关系模式,总结了该区的深部构造特征:岩石圈厚区与软流圈上涌区共存。

同时,按生成机制对该区软流圈上涌进行了类型划分:中生代燕山期(J—K1)、早新生代(E2—E3)主动机制形成的软流圈上涌,中、新生代(K2—E1)及晚新生代(N—Q)被动机制形成的软流圈上涌。

关键词:华北地区;软流圈上涌;深部构造中图分类号:P542.5 文献标识码:A 文章编号:100027849(2006)0620017207 笔者所研究的“华北地区”是指含华北板块、东秦岭2大别构造带及下扬子地块北缘地段;“深部构造”主要指岩石圈2软流圈构造。

华北地区为一古老陆块,位于中国东部的中心位置,早前寒武纪就已克拉通化并形成结晶基底且相当稳定。

至中生代燕山期,该区进入板内构造活跃期,形成较多的大型、超大型金属矿床,如燕山地区的金钼铜矿和铅锌矿,豫西、东秦岭地区的金钼矿,胶东地区的金矿,长江中下游的铜、铁矿等。

新生代时期,该区进入局部形成大陆裂谷的新构造期,盛产油气。

在前人研究成果[1215]的基础上,通过地震层析成像、大地热流值、深地震测深等手段,笔者试图剖析该区浅表岩浆构造活动与深部岩石圈2软流圈结构及其演变的关系,总结出华北地区的深部构造的基本特征,并按生成机制对该区的软流圈上涌进行类型划分。

1 华北地区深部构造基本特征华北地区基底比较坚硬,其深部的高、低速体波速差异较大,高速体波速v p1≈7.3~7.8km/s,低速体波速v p2≈8.5~9.2km/s,两者的波速差为15%~18%。

对华北地区地震层析成像的研究发现该区深部构造的总体特征是:若干大小不等的上涌低速体和厚度不同的高速体共存,并以65~75km深度为界将高速体分为上、下两套。

第 63 卷 第 2 期2024 年 3 月Vol.63 No.2Mar. 2024中山大学学报(自然科学版)(中英文)ACTA SCIENTIARUM NATURALIUM UNIVERSITATIS SUNYATSENI 华南东部元古代构造格局及其古位置重建*王岳军1,舒良树2,张玉芝1,CAWOOD A. Peter 3,钱鑫1,甘成势1,汪程11. 广东省地球动力作用与地质灾害重点实验室 / 中山大学地球科学与工程学院 / 南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海),广东 珠海 5190822. 南京大学地球科学与工程学院,江苏 南京 2100233. School of Earth, Atmosphere and Environment, Monash University, Melbourne VIC 3800, Australia 摘要:包括扬子、华夏和琼西南诸多块体的华南东部保存了与哥伦比亚和罗迪尼亚超大陆聚散有关的丰富地质记录,是理解东亚前寒武纪动力学演化的关键地区。

本文基于琼西南、扬子东部和华夏陆块元古代地层和岩浆记录,分析并综述了华南东部地区元古代构造过程及其在超大陆的古位置。

研究表明,琼西南地块在中元古代(~1.45 Ga )时期形成于哥伦比亚超大陆内部的非造山裂谷环境,经历了~1.05 Ga 的麻粒岩相高级变质作用。

其与扬子西南缘关系紧密,在~1.30~1.05 Ga 期间,可能作为中元古代Albany-Fraser 造山带的一部分。

华夏和扬子东部在新元古代早期显示差异的地质特征,两者因古华南洋而分隔。

江山-绍兴缝合带以东的华夏陆块发育εHf (t )值为负的~1.0~0.9 Ga 长英质火山岩,与江-绍缝合带之西的扬子陆块同期具正εHf (t )值的双溪坞弧迥然不同,他们很可能是响应于原高止大洋俯冲而作为早新元古代(~1.0~0.9 Ga )原华夏造山作用的地质记录。

怀玉和江南地区广泛发育~870~830 Ma 的火成岩(集中在850~830 Ma ),其碎屑岩含~860~830 Ma 碎屑锆石年龄峰值、~980 Ma 锆石颗粒较少。

2019年第三期物化探WESTERN RESOURCES大地电磁测深方法在湘西某地区的找矿应用康鹏彭新发李大雁核工业二三O研究所长沙410007摘要:文章通过介绍大地电磁测深方法,初步查明了湘西工作区晩震旦一早寒武世古地理古构造格局及同生断裂分布与有利成矿的沉积相,对同生断裂与喷流-沉积型铀矿进行了初步探讨,通过野外调查,以构造解析及深部钻孔资料为主,首次发现了沅陵荔枝溪矿床台阶一倍叠式逆掩推覆构造,并初步论证了其基本特征、形成机制及与深部铀矿勘查关系。

综合分析了区域铀成矿规律,建立了综合物探方法预测模型。

关键词:大地电磁测深;铀成矿;物探方法;湘西某地区本区位于湖南省西部,主要包括湖南沅陵一安化一淑浦一怀化一带的上震旦、下寒武统分布区。

针对含矿层位及层间破碎带的电性磁性差异较大的特点,有必要对上述地段在地质模式指导下补充开展测深能力比较强的音频大地电磁测深预测方法,对深部地层剖面结构、构造延伸形态及孔化规模等进行推断解译,从而进一步分析深部有利成矿地质条件,建立碳硅泥型铀矿化立体评价模式,为深部找矿潜力评价及下一步工作部署提供依据。

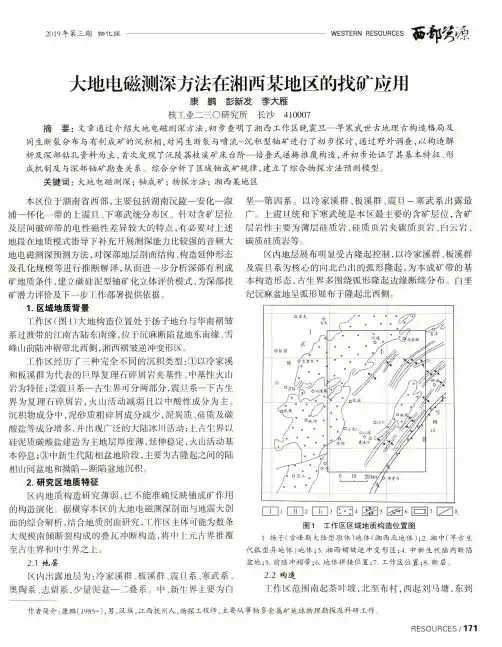

1.区域地质背景工作区(图1)大地构造位置处于扬子地台与华南褶皱系过渡带的江南古陆东南缘,位于沅麻断陷盆地东南缘、雪峰山前陆冲褶带北西侧,湘西褶皱逆冲变形区。

工作区经历了三种完全不同的沉积类型:①以冷家溪和板溪群为代表的巨厚复理石碎屑岩夹基性、中基性火山岩为特征;②震旦系一古生界可分两部分,震旦系一下古生界为复理石碎屑岩,火山活动减弱且以中酸性成分为主。

沉积物成分中,泥砂质粗碎屑成分减少,泥炭质、硅质及碳酸盐等成分增多,并出现广泛的大陆冰川活动;上古生界以硅泥质碳酸盐建造为主地层厚度薄,延伸稳定,火山活动基本停息;③中新生代陆相盆地阶段,主要为古隆起之间的陆相山间盆地和拗陷一断陷盆地沉积。

2.研究区地质特征区内地质构造研究薄弱,已不能准确反映铀成矿作用的构造演化。

据横穿本区的大地电磁测深剖面与地震大剖面的综合解析,结合地质剖面研究,工作区主体可能为数条大规模南倾断裂构成的叠瓦冲断构造,将中上元古界推覆至古生界和中生界之上。

华南岩石圈三维结构袁学诚;华九如【期刊名称】《中国地质》【年(卷),期】2011(38)1【摘要】从穿过华南陆块的6条P波地震层析剖面出发,综合引用海量出版物中部分成果,对华南岩石圈三维结构作了初步探讨.以川湘黔裂陷槽和钦杭断裂为界,可以将华南岩石圈分成三大部分.在钦杭断裂东南为华夏岩石圈.它是东南亚西太平洋低速带的一部分,它与东南亚西太平洋低速带的其他地区的共同特点是它们的岩石圈地幔都受到软流圈物质上升而被改造.部分地区幔源物质侵入地壳,形成丰富的矿藏.川湘黔裂陷槽以西的地区为上扬子岩石圈.它在地表是一个热块体,但在深部有延伸超过200 km的高速基底.上扬子岩石圈受到其西攀西地幔柱的改造,在壳幔过渡带产生峨眉山岩浆房,在古生代末曾引发玄武岩的大面积喷发,至今仍在滇西留有岩浆房,并产生丰富的热泉.在川湘黔裂陷槽与钦杭断裂之间的是中扬子岩石圈.中扬子在地表是一个冷块体,在湘中实测热流值低到小于20 mWm-2,根据热流值计算得到的岩石圈厚度达到300 km.具有低速、低电阻率特征.根据大地电磁测深得到的结果也与地热流计算得到的相似.%Starting with 6 P wave tomography profiles across the South China block, the authors approached 3D structure of the South China lithosphere. The South China block can be divided into three parts bounded by Qin-Hang fault zone and Chuan-Xiang-Gui rift. To the southeast of Qin-Hang fault zone there is Cathaysia lithosphere which is a part of the SE Asia-West Pacific low velocity lithosphere, formed by intrusive uplifting of ashenospheric materials. To the west of Chuan-Xiang-Gui rift is the Upper Yangtze lithosphere, which is hot near the surface but has a high velocity root at depth. On the west part of upper Yangtze block, Paleozoic mantle plume in the Panxi area formed a magma chamber at the crust-mantle transformed zone, resulting in basalt eruption in vast areas. Between the Chuan-Xiang-Gui rift and the Qin-Hang fault zone is mid-Yangtze lithosphere, which is cold and whose resistivity is low. The thickness calculated by heat flow and magnetotelluric sounding reached 300 km.【总页数】19页(P1-19)【作者】袁学诚;华九如【作者单位】中国地质调查局发展研究中心,北京,100037;中国地质调查局发展研究中心,北京,100037【正文语种】中文【中图分类】P313.2【相关文献】1.龙门山岩石圈地壳三维结构及汶川大地震成因浅析 [J], 蔡学林;曹家敏;朱介寿;程先琼2.华南地区岩石圈三维结构类型与演化动力学 [J], 蔡学林;朱介寿;曹家敏;刘顺;郑圻森3.中国岩石圈三维结构雏型 [J], 袁学诚;李廷栋4.塔里木地体大地电磁调查和岩石圈三维结构 [J], 杨文采;徐义贤;张罗磊;于常青;于鹏;张秉政;杨波5.东亚西太平洋岩石圈三维结构及其地幔动力学 [J], 蔡学林;朱介寿;曹家敏;程先琼因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

再论岩石圈地幔蘑菇云构造及其深部成因袁学诚【期刊名称】《中国地质》【年(卷),期】2007(34)5【摘要】根据地球物理资料的分析得到,除了东北吉辽地区太平洋板块向大陆俯冲外,当今中国东部其他地区大陆下都没有俯冲太平洋板块的证据.中生代以来中国东部发生的岩石圈巨变不是太平洋板块向中国大陆的俯冲所造成,而是由于软流圈物质上涌形成蘑菇云构造对岩石圈地幔的改造而引发的重大地质事件.软流圈物质的上涌使岩石圈地幔成为新生地幔与残剩地幔并存的结构,岩石圈被激活,稳定的克拉通地壳褶皱变形,地壳减薄,地震频发,岩浆活动活跃,地面沉降,并形成广袤的西太平洋边缘海.但是岩石圈厚度并未减薄,只是由于岩石圈地幔形成了蘑菇云结构使它的速度降低,与周遍地区的岩石圈结构产生明显差别.蘑菇云地幔发育的地区覆盖整个东南亚西太平洋地区.包括中国东北的中东部、华北的东部、华南的东南缘、马来半岛、印尼、菲律宾、日本海、黄海、东海、南海,加罗林盆地和菲律宾海盆.与这个东南亚西太平洋低速岩石圈地幔相对应,还存在一个巨大的大地椭球面正异常,它应是核幔边界的质量过剩所引起.它与印度洋-西藏地区核幔边界质量亏损引起的负大地椭球面异常孪生,并形成一个控制中国大陆构造的深层动力系统,这个动力系统产生的时代可能为中生代或晚古生代.它们之间的地幔环流造成了东南亚西太平洋岩石圈巨变,并驱动印度板块的北移和青藏高原的隆升.【总页数】22页(P737-758)【作者】袁学诚【作者单位】中国地质调查局发展研究中心,北京,100037【正文语种】中文【中图分类】P542【相关文献】1.再论库车克拉苏深部构造的性质与解释模型 [J], 管树巍;陈竹新;李本亮;张朝军2.瑞雷-泰勒不稳定性与中国东部岩石圈——三论岩石圈地幔蘑菇云构造 [J], 袁学诚;李善芳;管烨3.再论贺兰山南部北西向构造成因 [J], 张进;马宗晋;任文军4.再论板块构造与地幔柱构造的相互关系——从研究日本列岛—松辽盆地深部构造得到的启示 [J], 牛树银;真允庆;孙爱群;宋涛;刁谦;陈中;张福祥;陈超;5.再论板块构造与地幔柱构造的相互关系\r——从研究日本列岛—松辽盆地深部构造得到的启示 [J], 牛树银;真允庆;孙爱群;宋涛;刁谦;陈中;张福祥;陈超因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

论中国大陆基底构造

袁学诚

【期刊名称】《地球物理学报》

【年(卷),期】1995(38)4

【摘要】中国大陆基底可以分为4个区域:西域克拉通和东亚克拉通具太古代-早元古代变质基底,蒙藏增生陆块与华南增生陆块为元古代基底。

在西域克拉通内可以识别出南塔里木陆核分布区、准噶南核发布区与伊犁陆核;在东亚克拉通内可以勾出燕吕陆核分布区、黄淮陆核分布区在克拉通形成的同时或稍后,在克拉通的两侧发育巨型基底断裂。

【总页数】1页(P448)

【作者】袁学诚

【作者单位】无

【正文语种】中文

【中图分类】P736.15

【相关文献】

1.一种有利于铀成矿的构造变形基底——相山盆地基底变质岩构造变形剖析 [J], 魏祥荣

2.中国大陆科学钻探主孔1200米构造柱及变形构造初步解析 [J], 许志琴;张泽明;刘福来;杨经绥;唐哲民;陈世忠;柴耀楚;李天福;陈方远

3.中国大陆构造中的西秦岭-松潘大陆构造结 [J], 张国伟;郭安林;姚安平

4.中国大陆中轴构造带地壳最新构造变动样式及其动力学内涵 [J], 徐锡伟;于贵华;

马文涛;陈文彬;闻学泽

5.中国大陆东南缘主要构造带基底结构 [J], 李培;蔡辉腾;金星;李海艳;徐嘉隽;任丛荣

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

大型半圆体预制构件钢筋保护层厚度控制王建涌;周发林;朱苏辉;阮学成;徐加峰【摘要】长江南京以下12.5 m深水航道一期工程狼山沙潜堤采用了1 869 m长的半圆体混合堤结构.半圆体大型预制构件具有异型、薄壁、开孔的结构特点,构件的钢筋保护层厚度控制是预制工程的难点与重点.本文从多方面分析影响半圆体预制构件保护层厚度的因素,并探讨如何提高钢筋保护层厚度合格率.【期刊名称】《水运工程》【年(卷),期】2014(000)007【总页数】5页(P8-11,27)【关键词】深水航道;半圆体;预制构件;钢筋保护层厚度【作者】王建涌;周发林;朱苏辉;阮学成;徐加峰【作者单位】长江南京以下深水航道建设工程指挥部,江苏南京210017;江苏省交通科学研究院股份有限公司,江苏南京210017;长江南京以下深水航道建设工程指挥部,江苏南京210017;交通运输部长江口航道管理局,上海200003;长江南京以下深水航道建设工程指挥部,江苏南京210017;长江南京航道局,江苏南京210011;中交第三航务工程勘察设计院有限公司,上海200032;中交一航局第二工程有限公司,山东青岛266071【正文语种】中文【中图分类】U656.31+3长江南京以下12.5 m深水航道一期工程位于长江太仓到南通河段,其中通州沙水道狼山沙布置有一道潜堤,该潜堤有1 869 m结构形式为半圆体混合堤(图1),半圆体共计290个。

半圆体尺寸为:长6.5 m,宽8 m,高5 m,中空,单体质量在190 t左右。

我国混凝土结构的设计与施工规范,重点放在各种荷载作用下的结构强度和刚度要求,而对环境因素作用下的耐久性要求则考虑得较少[1]。

水运工程钢筋混凝土构件在水环境的作用下,受各种因素的影响容易发生腐蚀,造成钢筋混凝土的破坏,而钢筋混凝土结构实体保护层是防止结构发生腐蚀的最主要屏障,在设计和施工中,有时对保护层重视不够,以致影响到结构承载力,甚至减少结构的使用寿命[2]。