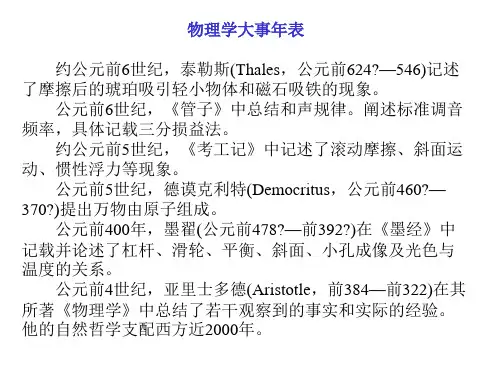

物理学大事年表

- 格式:doc

- 大小:46.50 KB

- 文档页数:21

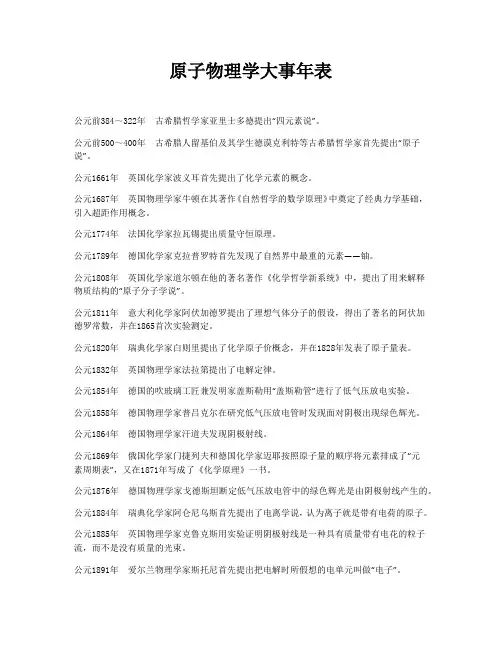

原子物理学大事年表公元前384~322年古希腊哲学家亚里士多德提出“四元素说”。

公元前500~400年古希腊人留基伯及其学生德谟克利特等古希腊哲学家首先提出“原子说”。

公元1661年英国化学家波义耳首先提出了化学元素的概念。

公元1687年英国物理学家牛顿在其著作《自然哲学的数学原理》中奠定了经典力学基础,引入超距作用概念。

公元1774年法国化学家拉瓦锡提出质量守恒原理。

公元1789年德国化学家克拉普罗特首先发现了自然界中最重的元素——铀。

公元1808年英国化学家道尔顿在他的著名著作《化学哲学新系统》中,提出了用来解释物质结构的“原子分子学说”。

公元1811年意大利化学家阿伏加德罗提出了理想气体分子的假设,得出了著名的阿伏加德罗常数,并在1865首次实验测定。

公元1820年瑞典化学家白则里提出了化学原子价概念,并在1828年发表了原子量表。

公元1832年英国物理学家法拉第提出了电解定律。

公元1854年德国的吹玻璃工匠兼发明家盖斯勒用“盖斯勒管”进行了低气压放电实验。

公元1858年德国物理学家普吕克尔在研究低气压放电管时发现面对阴极出现绿色辉光。

公元1864年德国物理学家汗道夫发现阴极射线。

公元1869年俄国化学家门捷列夫和德国化学家迈耶按照原子量的顺序将元素排成了“元素周期表”,又在1871年写成了《化学原理》一书。

公元1876年德国物理学家戈德斯坦断定低气压放电管中的绿色辉光是由阴极射线产生的。

公元1884年瑞典化学家阿仑尼乌斯首先提出了电离学说,认为离子就是带有电荷的原子。

公元1885年英国物理学家克鲁克斯用实验证明阴极射线是一种具有质量带有电花的粒子流,而不是没有质量的光束。

公元1891年爱尔兰物理学家斯托尼首先提出把电解时所假想的电单元叫做“电子”。

公元1895年德国物理学家伦琴在12月28日宣布发现了x射线(又称伦琴射线)。

为此他获得了1901年度首届诺贝尔物理学奖。

法国物理学家佩兰断定阴极射线确是带负电荷的微粒流,他曾因研究物质的间断结构和测量原子体积而获得了1926年度诺贝尔物理学奖。

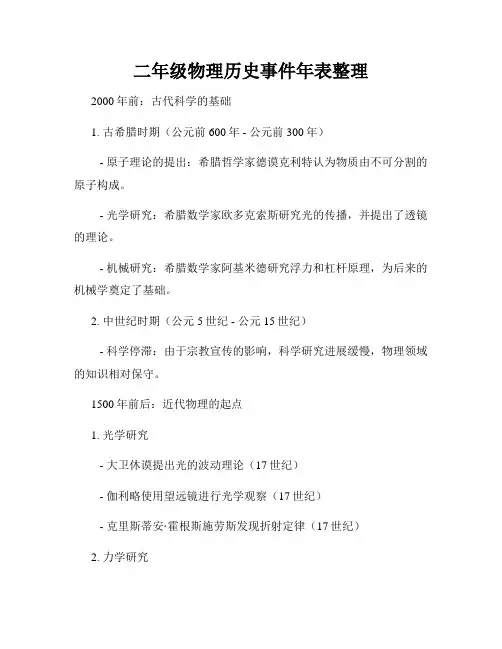

二年级物理历史事件年表整理2000年前:古代科学的基础1. 古希腊时期(公元前600年 - 公元前300年)- 原子理论的提出:希腊哲学家德谟克利特认为物质由不可分割的原子构成。

- 光学研究:希腊数学家欧多克索斯研究光的传播,并提出了透镜的理论。

- 机械研究:希腊数学家阿基米德研究浮力和杠杆原理,为后来的机械学奠定了基础。

2. 中世纪时期(公元5世纪 - 公元15世纪)- 科学停滞:由于宗教宣传的影响,科学研究进展缓慢,物理领域的知识相对保守。

1500年前后:近代物理的起点1. 光学研究- 大卫休谟提出光的波动理论(17世纪)- 伽利略使用望远镜进行光学观察(17世纪)- 克里斯蒂安·霍根斯施劳斯发现折射定律(17世纪)2. 力学研究- 伽利略提出自由落体定律(17世纪)- 爱德蒙·哈雷确定了万有引力定律(17世纪)- 艾萨克·牛顿发表《自然哲学的数学原理》(1687年),包含了牛顿三大运动定律,建立了经典力学的基础。

1800年前后:电磁学的兴起1. 电学研究- 亚历山大·伏打发现了电池,开创了电学的研究领域(1800年) - 安德烈-玛丽·安培提出安培定律,建立了电流和磁场之间的关系(19世纪)2. 热学研究- 试验气压:奥托·冯·戈里克发现了气体的膨胀和收缩规律,研究了气体压强变化(19世纪)- 催化剂研究:约瑟夫·普罗斯特发现某些物质可以加速化学反应而不参与其中(19世纪)3. 光学研究- 迈克尔逊-莫雷实验:迈克尔逊和莫雷利用干涉现象测量光速,证实了光在真空中的恒定速度(1887年)1900年前后:量子力学的发展1. 量子力学研究- 麦克斯·普朗克提出能量量子化概念,奠定了量子物理学的基础(1900年)- 玻尔的量子理论:尼尔斯·玻尔提出原子用能级来描述,建立了量子力学的早期理论(20世纪早期)- 符号力学:奥托·斯特恩等人发展了量子力学的数学形式(20世纪早期)2. 相对论研究- 阿尔伯特·爱因斯坦发表了狭义相对论与广义相对论,推翻了牛顿力学的观念(20世纪早期)3. 电磁学研究- 麦克斯韦方程组的发展:詹姆斯·克拉克·麦克斯韦总结了电磁学的基本定律(19世纪)总结:二年级物理历史事件年表整理包括了古代科学、近代物理和量子物理等多个历史时期的重要事件。

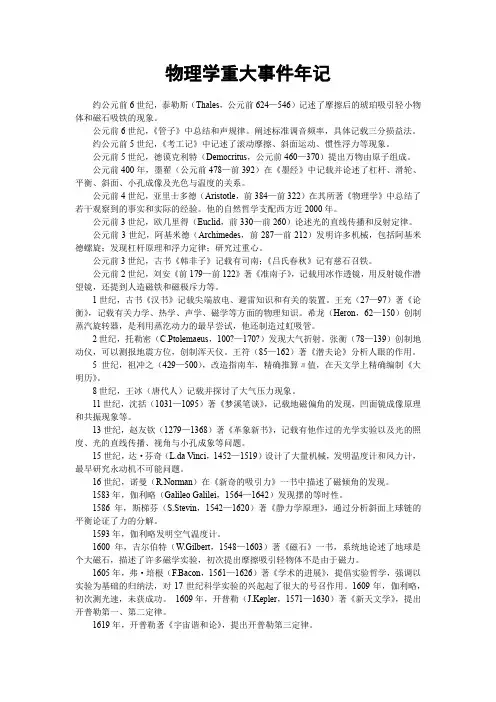

物理学重大事件年记约公元前6世纪,泰勒斯(Thales,公元前624—546)记述了摩擦后的琥珀吸引轻小物体和磁石吸铁的现象。

公元前6世纪,《管子》中总结和声规律。

阐述标准调音频率,具体记载三分损益法。

约公元前5世纪,《考工记》中记述了滚动摩擦、斜面运动、惯性浮力等现象。

公元前5世纪,德谟克利特(Democritus,公元前460—370)提出万物由原子组成。

公元前400年,墨翟(公元前478—前392)在《墨经》中记载并论述了杠杆、滑轮、平衡、斜面、小孔成像及光色与温度的关系。

公元前4世纪,亚里士多德(Aristotle,前384—前322)在其所著《物理学》中总结了若干观察到的事实和实际的经验。

他的自然哲学支配西方近2000年。

公元前3世纪,欧几里得(Euclid,前330—前260)论述光的直线传播和反射定律。

公元前3世纪,阿基米德(Archimedes,前287—前212)发明许多机械,包括阿基米德螺旋;发现杠杆原理和浮力定律;研究过重心。

公元前3世纪,古书《韩非子》记载有司南;《吕氏春秋》记有慈石召铁。

公元前2世纪,刘安《前179—前122》著《准南子》,记载用冰作透镜,用反射镜作潜望镜,还提到人造磁铁和磁极斥力等。

1世纪,古书《汉书》记载尖端放电、避雷知识和有关的装置。

王充(27—97)著《论衡》,记载有关力学、热学、声学、磁学等方面的物理知识。

希龙(Heron,62—150)创制蒸汽旋转器,是利用蒸汔动力的最早尝试,他还制造过虹吸管。

2世纪,托勒密(C.Ptolemaeus,100?—170?)发现大气折射。

张衡(78—139)创制地动仪,可以测报地震方位,创制浑天仪。

王符(85—162)著《潜夫论》分析人眼的作用。

5世纪,祖冲之(429—500),改造指南车,精确推算л值,在天文学上精确编制《大明历》。

8世纪,王冰(唐代人)记载并探讨了大气压力现象。

11世纪,沈括(1031—1095)著《梦溪笔谈》,记载地磁偏角的发现,凹面镜成像原理和共振现象等。

高中物理大事记1.力学1、1638年,意大利物理学家伽利略在《两种新科学的对话》中用科学推理论证重物体和轻物体下落一样快;并在比萨斜塔做了两个不同质量的小球下落的实验,证明了他的观点是正确的,推翻了古希腊学者亚里士多德的观点(即:质量大的小球下落快是错误的);2、1654年,德国的马德堡市做了一个轰动一时的实验——马德堡半球实验;3、1687年,英国科学家牛顿在《自然哲学的数学原理》著作中提出了三条运动定律(即牛顿三大运动定律)。

4、17世纪,伽利略通过构思的理想实验指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去;得出结论:力是改变物体运动的原因,推翻了亚里士多德的观点:力是维持物体运动的原因。

同时代的法国物理学家笛卡儿进一步指出:如果没有其它原因,运动物体将继续以同速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。

5、英国物理学家胡克对物理学的贡献:胡克定律;经典题目:胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比(对)6、1638年,伽利略在《两种新科学的对话》一书中,运用观察-假设-数学推理的方法,详细研究了抛体运动。

17世纪,伽利略通过理想实验法指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去;同时代的法国物理学家笛卡儿进一步指出:如果没有其它原因,运动物体将继续以同速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。

7、人们根据日常的观察和经验,提出“地心说”,古希腊科学家托勒密是代表;而波兰天文学家哥白尼提出了“日心说”,大胆反驳地心说。

8、17世纪,德国天文学家开普勒提出开普勒三大定律;9、牛顿于1687年正式发表万有引力定律;1798年英国物理学家卡文迪许利用扭秤实验装置比较准确地测出了引力常量;10、1846年,英国剑桥大学学生亚当斯和法国天文学家勒维烈(勒维耶)应用万有引力定律,计算并观测到海王星,1930年,美国天文学家汤苞用同样的计算方法发现冥王星。

物理学发展史时间轴物理学是研究自然界基本规律的学科,它的发展历程可以追溯到古代文明时期。

以下是物理学发展史的时间轴:古代(约公元前3000年至公元前500年):-公元前3000年:古巴比伦人开始观测天体运行,并制定了一些基本的天文原理。

-公元前800年:希腊人开始探索自然界,提出了许多哲学性的观点,如巴门尼德斯(Thales)的万物根源归于水,等。

古希腊(公元前500年至公元前300年):-公元前500年:赫拉克利特(Heraclitus)提出了世界是永恒流动的观点,萨摩斯(Samos)的毕达哥拉斯(Pythagoras)提出了地球是一个球体。

-公元前440年:莱茵(Leucippus)和德谟克利特(Democritus)提出了原子学说。

古罗马帝国(公元前300年至公元500年):-公元前300年:亚里士多德(Aristotle)提出了物体的四种要素和匀速运动的观点。

-公元前240年:阿基米德(Archimedes)提出了浮力定律。

中世纪(公元500年至公元1500年):-公元800年:阿拉伯帝国成为科学与文化的中心,对古代希腊和罗马科学知识进行翻译和传播。

-公元1300年:奥马尔·海亚姆(Alhazen)进行光学研究,提出了光的折射理论。

文艺复兴时期(公元1500年至公元1700年):- 1551年:乌尔萨勒(Georgius Agricola)发表了地球和矿物学的著作。

- 1609年:伽利略(Galileo Galilei)发明了望远镜,并观测到了天体的运动。

科学革命时期(公元1600年至公元1700年):- 1665年:牛顿(Isaac Newton)通过《自然哲学的数学原理》提出了经典力学和万有引力定律。

- 1676年:哈雷(Edmond Halley)计算出哈雷彗星的轨道并预测了它的再次出现。

18世纪:- 1733年:贝克莱(George Berkeley)提出了感知理论。

- 1785年:卢瑟福(Ernest Rutherford)发现了射线的存在。

物理学重大事件年记约公元前6世纪,泰勒斯(Thales,公元前624—546)记述了摩擦后的琥珀吸引轻小物体和磁石吸铁的现象。

公元前6世纪,《管子》中总结和声规律。

阐述标准调音频率,具体记载三分损益法。

约公元前5世纪,《考工记》中记述了滚动摩擦、斜面运动、惯性浮力等现象。

公元前5世纪,德谟克利特(Democritus,公元前460—370)提出万物由原子组成。

公元前400年,墨翟(公元前478—前392)在《墨经》中记载并论述了杠杆、滑轮、平衡、斜面、小孔成像及光色与温度的关系。

公元前4世纪,亚里士多德(Aristotle,前384—前322)在其所著《物理学》中总结了若干观察到的事实和实际的经验。

他的自然哲学支配西方近2000年。

公元前3世纪,欧几里得(Euclid,前330—前260)论述光的直线传播和反射定律。

公元前3世纪,阿基米德(Archimedes,前287—前212)发明许多机械,包括阿基米德螺旋;发现杠杆原理和浮力定律;研究过重心。

公元前3世纪,古书《韩非子》记载有司南;《吕氏春秋》记有慈石召铁。

公元前2世纪,刘安《前179—前122》著《准南子》,记载用冰作透镜,用反射镜作潜望镜,还提到人造磁铁和磁极斥力等。

1世纪,古书《汉书》记载尖端放电、避雷知识和有关的装置。

王充(27—97)著《论衡》,记载有关力学、热学、声学、磁学等方面的物理知识。

希龙(Heron,62—150)创制蒸汽旋转器,是利用蒸汔动力的最早尝试,他还制造过虹吸管。

2世纪,托勒密(C.Ptolemaeus,100?—170?)发现大气折射。

张衡(78—139)创制地动仪,可以测报地震方位,创制浑天仪。

王符(85—162)著《潜夫论》分析人眼的作用。

5世纪,祖冲之(429—500),改造指南车,精确推算л值,在天文学上精确编制《大明历》。

8世纪,王冰(唐代人)记载并探讨了大气压力现象。

11世纪,沈括(1031—1095)著《梦溪笔谈》,记载地磁偏角的发现,凹面镜成像原理和共振现象等。

一年级物理历史事件年表整理公元前5000年:人类开始使用简单工具,开启了技术的先河。

公元前3000年:古埃及人发明了秤和水钟,标志着物理学的起源。

公元前500年:古希腊人提出了“万物流动”的原子学说,为后来的物理学奠定了基础。

公元前250年:阿基米德提出了浮力定律,认识到浮力与物体浸没的关系。

公元前100年:中国发明了指南针,为航海和地理学的发展做出了贡献。

公元:阿拉伯学者发明了光学仪器,对光学的研究取得了重大进展。

公元1610年:伽利略·伽利雷通过望远镜观测到了太阳系的四颗卫星,为天文学做出了巨大贡献。

公元1665年:罗伯特·胡克发现了弹性力学定律,对弹性体的研究起到了重要影响。

公元1687年:艾萨克·牛顿发表了《自然哲学的数学原理》,提出了经典力学的三大定律,开辟了牛顿力学时代。

公元1800年:阿莫斯·法斯顿发现了电池,为电磁学的发展打下了基础。

公元1820年:安德烈-玛丽·安培提出了安培定律,建立了电流与磁场的关系,奠定了电磁学的基础。

公元1865年:詹姆斯·克拉克·麦克斯韦发表了《关于电磁场的动力学理论》,提出了麦克斯韦方程组,开启了电磁波理论的研究。

公元1895年:威廉·康拉德·伦琴发现了X射线,为医学诊断和材料分析提供了重要工具。

公元1905年:阿尔伯特·爱因斯坦提出了狭义相对论,引发了对时间、空间和质能关系的深入思考。

公元1907年:罗伯特·米立坎发表了量子论,揭示了微观世界的奇特现象,带动了量子力学的发展。

公元1915年:阿尔伯特·爱因斯坦提出了广义相对论,对引力做出了革命性的解释。

公元1926年:埃尔温·薛定谔发表了波动力学理论,建立了量子力学的数学框架。

公元1947年:贝尔实验室的约翰·巴丁和沃尔特·布里丹发现了晶体管,为现代电子学的发展作出了重要贡献。

原子物理学简史原子物理学是研究原子的结构、运动规律及相互作用的物理学分支。

它主要研究:原子的电子结构;原子光谱;原子之间或与其他物质的碰撞过程和相互作用。

经过相当长时期的探索,直到20世纪初,人们对原子本身的结构和内部运动规律才有了比较清楚的认识,之后才逐步建立起近代的原子物理学。

1897年前后,科学家们逐渐确定了电子的各种基本特性,并确立了电子是各种原子的共同组成部分。

通常,原子是电中性的,而既然一切原子中都有带负电的电子,那么原子中就必然有带正电的物质。

20世纪初,对这一问题曾提出过两种不同的假设。

1904年,汤姆逊提出原子中正电荷以均匀的体密度分布在一个大小等于整个原子的球体内,而带负电的电子则一粒粒地分布在球内的不同位置上,分别以某种频率振动着,从而发出电磁辐射。

这个模型被形象的比喻为“果仁面包”模型,不过这个模型理论和实验结果相矛盾,很快就被放弃了。

1911年卢瑟福在他所做的粒子散射实验基础上,提出原子的中心是一个重的带正电的核,与整个原子的大小相比,核很小。

电子围绕核转动,类似大行星绕太阳转动。

这种模型叫做原子的核模型,又称行星模型。

从这个模型导出的结论同实验结果符合的很好,很快就被公认了。

绕核作旋转运动的电子有加速度,根据经典的电磁理论,电子应当自动地辐射能量,使原子的能量逐渐减少、辐射的频率逐渐改变,因而发射光谱应是连续光谱。

电子因能量的减少而循螺线逐渐接近原子核,最后落到原子核上,所以原子应是一个不稳定的系统。

但事实上原子是稳定的,原子所发射的光谱是线状的,而不是连续的。

这些事实表明:从研究宏观现象中确立的经典电动力学,不适用于原子中的微观过程。

这就需要进一步分析原子现象,探索原子内部运动的规律性,并建立适合于微观过程的原子理论。

1913年,丹麦物理学家玻尔在卢瑟福所提出的核模型的基础上,结合原子光谱的经验规律,应用普朗克于1900年提出的量子假说,和爱因斯坦于1905年提出的光子假说,提出了原子所具有的能量形成不连续的能级,当能级发生跃迁时,原子就发射出一定频率的光的假说。

物理学史物理学大事年表(一)约公元前6世纪,泰勒斯(Thales,公元前624?--546)记述了摩擦后的琥珀吸引轻小物体和磁石吸铁的现象。

公元前6世纪,《管子》中总结和声规律。

阐述标准调音频率,具体记载三分损益法。

约公元前5世纪,《考工记》中记述了滚动摩擦、斜面运动、惯性浮力等现象。

公元前5世纪,德谟克利特(Democritus,公元前460?--370?)提出万物由原子组成。

公元前400年,墨翟(公元前478?--前392?)在《墨经》中记载并论述了杠杆、滑轮、平衡、斜面、小孔成像及光色与温度的关系。

公元前4世纪,亚里士多德(Aristotle,前384--前322)在其所著《物理学》中总结了若干观察到的事实和实际的经验。

他的自然哲学支配西方近2000年。

公元前3世纪,欧几里得(Euclid,前330?--前260?)论述光的直线传播和反射定律。

公元前3世纪,阿基米德(Archimedes,前287?--前212)发明许多机械,包括阿基米德螺旋;发现杠杆原理和浮力定律;研究过重心。

公元前3世纪,古书《韩非子》记载有司南;《吕氏春秋》记有慈石召铁。

公元前2世纪,刘安《前179--前122》著《准南子》,记载用冰作透镜,用反射镜作潜望镜,还提到人造磁铁和磁极斥力等。

1世纪,古书《汉书》记载尖端放电、避雷知识和有关的装置。

王充(27--97)著《论衡》,记载有关力学、热学、声学、磁学等方面的物理知识。

希龙(Heron,62--150)创制蒸汽旋转器,是利用蒸汔动力的最早尝试,他还制造过虹吸管。

2世纪,托勒密(C.Ptolemaeus,100?--170?)发现大气折射。

张衡(78--139)创制地动仪,可以测报地震方位,创制浑天仪。

王符(85--162)著《潜夫论》分析人眼的作用。

5世纪,祖冲之(429--500),改造指南车,精确推算л值,在天文学上精确编制《大明历》。

8世纪,王冰(唐代人)记载并探讨了大气压力现象。

近代物理学大事年表【注】2000年8月至2004年12月本人在宁夏大学参加物理教育专业自学考试方式的本科学习,期间有一门课程是北京大学出版社出版的《近代物理学》,王正行先生编著。

从书中整理出此大事年表。

《近代物理学大事年表》2003年6月获得由《中学物理教学杂志社》组织的“第六届全国中学物理教研论文”评选活动全国一等奖。

1801年皮亚齐(G.Piazzi)发现了谷神星,它的半径只有500km,比月球还小。

在天文观测上,1885年发现巴尔末系时,就观测到n=13的H 。

1893年观测到n=31的谱线,1906年观测到n=51的Na,而目前已观测到n≈350的大原子。

在实验室中,目前可做到n≈105的H。

1895年,伦琴(W.C.RÖn tgen)用照相底片探测和发现了X射线。

1896年,天文学家匹克林(E.C.Pickering)在船橹座ξ星的光谱中发现了匹克林系。

1896年3月,贝克勒耳(A.H.Becquerel)发现了U的天然放射性。

接着,皮埃尔和玛丽居里(Pierre,Maric S.Curie)从沥青铀矿中分离出发射性比U强得多的Po和Ra,表明放射性并不是U所独有的性质。

1897年汤姆孙(J.J.Thomson)发现电子。

1897年卢瑟福(E.Rutherford)发现,放射性的辐射不只一种。

他把穿透本领较差的一种称为α射线,穿透本领较强的一种称为β射线。

迈克耳孙(A.Michelson)—某雷(E.Morley)实验是19世纪最出色的实验之一。

为了测量“以太风(Aether)”。

它的原理很简单,但却导致了一场后果深远的科学革命。

E=hv式是普朗克(M.Planck)1900年首先作为一个基本假设提出来的,称为普朗克关系,比例常数h称为普朗克常数,是微观物理的基本常数。

普朗克常数在研究黑体辐射的能谱时,首先认识到电磁辐射的能量是量子化的,其能量子为hv。

1900年,威拉德(P.Villard)发现放射性物质还有第三种辐射,其穿透本领比α射线和β射线都强,并且不受磁场偏转,从而不带电。

原子物理学简史和大事年表原子物理学简史原子物理学是研究原子的结构、运动规律及相互作用的物理学分支。

它主要研究:原子的电子结构;原子光谱;原子之间或与其他物质的碰撞过程和相互作用。

经过相当长时期的探索,直到20世纪初,人们对原子本身的结构和内部运动规律才有了比较清楚的认识,之后才逐步建立起近代的原子物理学。

1897年前后,科学家们逐渐确定了电子的各种基本特性,并确立了电子是各种原子的共同组成部分。

通常,原子是电中性的,而既然一切原子中都有带负电的电子,那么原子中就必然有带正电的物质。

20世纪初,对这一问题曾提出过两种不同的假设。

1904年,汤姆逊提出原子中正电荷以均匀的体密度分布在一个大小等于整个原子的球体内,而带负电的电子则一粒粒地分布在球内的不同位置上,分别以某种频率振动着,从而发出电磁辐射。

这个模型被形象的比喻为“果仁面包”模型,不过这个模型理论和实验结果相矛盾,很快就被放弃了。

1911年卢瑟福在他所做的粒子散射实验基础上,提出原子的中心是一个重的带正电的核,与整个原子的大小相比,核很小。

电子围绕核转动,类似大行星绕太阳转动。

这种模型叫做原子的核模型,又称行星模型。

从这个模型导出的结论同实验结果符合的很好,很快就被公认了。

绕核作旋转运动的电子有加速度,根据经典的电磁理论,电子应当自动地辐射能量,使原子的能量逐渐减少、辐射的频率逐渐改变,因而发射光谱应是连续光谱。

电子因能量的减少而循螺线逐渐接近原子核,最后落到原子核上,所以原子应是一个不稳定的系统。

但事实上原子是稳定的,原子所发射的光谱是线状的,而不是连续的。

这些事实表明:从研究宏观现象中确立的经典电动力学,不适用于原子中的微观过程。

这就需要进一步分析原子现象,探索原子内部运动的规律性,并建立适合于微观过程的原子理论。

1913年,丹麦物理学家玻尔在卢瑟福所提出的核模型的基础上,结合原子光谱的经验规律,应用普朗克于1900年提出的量子假说,和爱因斯坦于1905年提出的光子假说,提出了原子所具有的能量形成不连续的能级,当能级发生跃迁时,原子就发射出一定频率的光的假说。

物理学大事年表公元前624至前547年.泰勒斯记述了摩擦后的琥珀能够吸引轻小物体的现象。

前5世纪.《考工记》记述了滚动摩擦、斜面运动、惯性、浮力等现象。

前4世纪.亚里士多德在其所著《物理学》中提出宇宙间所有物质,都是由水、火、土、气四种元素所组成的学说;认识到声音由空气运动产生,并发现管长一倍、振动周期长一倍的规律。

前3世纪.欧几里得记述了光的直线传播定律和反射定律。

前287至前212年.阿基米德发现了流体的浮力原理和斜面、杠杆、滑轮原理,发明用于提水的阿基米德螺旋器。

前96至前55年.卡鲁斯的《自然本性》中论述了原子说,并用公式给自然现象一定的解释。

前1世纪.卢克莱修的《物性论》中阐述了原子说。

110年.托勒密测量了光的折射和全内反射的临界角。

117至132年.张衡制成水运浑天仪,是世界上最早的机械性计时器。

制成地动仪,是世纪上第一台地震仪器。

290年前后.张华的《博物志》中记载了两种摩擦起电现象,掌握了消除共鸣现象的方法。

354至430年.奥古斯丁发现通过摩擦的琥珀与天然磁石产生的吸引力是两种不同的性质。

6世纪.张子信发现太阳运动的不均匀性。

贾思勰的《齐民要术》中说明了霜的成因。

7世纪初.孔颖达的《礼记注疏》中说明了虹的成因。

990年前后.谭峭的《化书》中记载了会聚透镜、发截透镜的成像情况。

1030年前后.伊本〃海赛姆的《光学》中提出了对光源和视觉的认识,提出“海赛姆问题”。

明确提出了入射线、折射和界面法线位于同一平面的事实。

1040年.宋人曾公亮的《武经总要》中记载了指南鱼的制作方法,表明当时已经利用地磁场进行人工磁化和发现了磁倾角。

1041年.杨惟德的《茔原总录》中记载了磁偏角的发现。

并提出了校正磁针测定方向误差的方法。

1054年.《宋史》中记载了超新星的爆发,现在所见的蟹状星云是该超新星的残骸。

1075年.沈括制成新计时器的“玉壶浮漏”,直接量度了太阳的视行速度变化引起的每日时差。

1088年至1092年.苏颂制成水运仪象台,即天文钟,是现代钟表的雏形。

力学大事年表公元前1000多年•中国商代铜铙已有十二音律中的九律,并有五度谐和音程的概念公元前1000~前900年•据《庄子•徐无鬼》记载,已知同频率共振公元前4世纪•希腊亚里士多德解释杠杆原理,并在《论天》中提出重物比轻物下落得快•中国墨翟及其弟子解释力的概念、杠杆平衡,对运动作出分类公元前3世纪•希腊阿基米德确立静力学和流体静力学的基本原理公元100年左右•《尚书纬•考灵曜》提出地恒动不止而人不知,人在船中不知船在运动的论点公元132年•张衡制成地动仪,其中有倒立的“都柱”能测地震震源方向公元591~599年•隋工匠李春建成赵州桥,采用37.4米跨度的浅拱结构公元1000年左右•阿维森纳计算传给物体的推动力•比鲁尼提出行星轨道可能是椭圆而不是圆公元1088年•沈括在《梦溪笔谈》中记录频率为一比二的琴弦共振公元1092年•苏颂和韩公廉制成水运仪象台公元1103年•李诫在《营造法式》中指出梁截面广与厚的最优比例为3:2公元1500年左右•达•芬奇讨论杠杆平衡、自由落体,作铁丝的拉伸强度试验,研究鸟翼运动,设计两种飞行器,认识到空气的托力和阻力作用公元1586年•S.斯蒂文论证力的平行四边形法则。

他和德•格罗特作落体实验,否定亚里士多德轻重物体下落速度不同的观点公元1589~1591 •伽利略作落体实验,其后在1604年指出物体下落高度与时间平方成正比,而下落速度与重量无关公元1609年•伽利略用斜面法测重力加速度公元1632年•J.开普勒在《新天文学》中发表关于行星运动的第一定律和第二定律;同书中用拉丁字moles表示质量;1619年他在《宇宙谐和论》中发表关于行星运动的第三定律公元1636年•伽利略《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》一书出版公元1637年•M.梅森测量声速和振动频率提出乐器理论;他介绍罗贝瓦尔关于一种秤的平衡条件公元1638年•宋应星的《天工开物》刊行•伽利略发表《关于两门新科学的谈话及数学证明》系统介绍悬臂梁、自由落体运动、低速运动物体所受阻力与速度成正比、抛物体、振动等力学问题公元1644年•E.托里拆利发现物体平衡时重心处于最低位置公元1653年•B.帕斯卡指出容器中液体能传递压力公元1660年•R.胡克作弹簧受力与伸长量关系的实验。

物理学大事年表约公元前6世纪,泰勒斯(Thales,公元前624?—546)记述了摩擦后的琥珀吸引轻小物体和磁石吸铁的现象。

公元前6世纪,《管子》中总结和声规律。

阐述标准调音频率,具体记载三分损益法。

约公元前5世纪,《考工记》中记述了滚动摩擦、斜面运动、惯性浮力等现象。

公元前5世纪,德谟克利特(Democritus,公元前460?—370?)提出万物由原子组成。

公元前400年,墨翟(公元前478?—前392?)在《墨经》中记载并论述了杠杆、滑轮、平衡、斜面、小孔成像及光色与温度的关系。

公元前4世纪,亚里士多德(Aristotle,前384—前322)在其所著《物理学》中总结了若干观察到的事实和实际的经验。

他的自然哲学支配西方近2000年。

公元前3世纪,欧几里得(Euclid,前330?—前260?)论述光的直线传播和反射定律。

公元前3世纪,阿基米德(Archimedes,前287?—前212)发明许多机械,包括阿基米德螺旋;发现杠杆原理和浮力定律;研究过重心。

公元前3世纪,古书《韩非子》记载有司南;《吕氏春秋》记有慈石召铁。

公元前2世纪,刘安《前179—前122》著《准南子》,记载用冰作透镜,用反射镜作潜望镜,还提到人造磁铁和磁极斥力等。

1世纪,古书《汉书》记载尖端放电、避雷知识和有关的装置。

王充(27—97)著《论衡》,记载有关力学、热学、声学、磁学等方面的物理知识。

希龙(Heron,62—150)创制蒸汽旋转器,是利用蒸汔动力的最早尝试,他还制造过虹吸管。

2世纪,托勒密(C.Ptolemaeus,100?—170?)发现大气折射。

张衡(78—139)创制地动仪,可以测报地震方位,创制浑天仪。

王符(85—162)著《潜夫论》分析人眼的作用。

5世纪,祖冲之(429—500),改造指南车,精确推算л值,在天文学上精确编制《大明历》。

8世纪,王冰(唐代人)记载并探讨了大气压力现象。

11世纪,沈括(1031—1095)著《梦溪笔谈》,记载地磁偏角的发现,凹面镜成像原理和共振现象等。

13世纪,赵友钦(1279—1368)著《革象新书》,记载有他作过的光学实验以及光的照度、光的直线传播、视角与小孔成象等问题。

15世纪,达·芬奇(L.da Vinci,1452—1519)设计了大量机械,发明温度计和风力计,最早研究永动机不可能问题。

16世纪,诺曼(R.Norman)在《新奇的吸引力》一书中描述了磁倾角的发现。

1583年,伽利略(Galileo Galilei,1564—1642)发现摆的等时性。

1586年,斯梯芬(S.Stevin,1542—1620)著《静力学原理》,通过分析斜面上球链的平衡论证了力的分解。

1593年,伽利略发明空气温度计。

1600年,吉尔伯特(W.Gilbert,1548—1603)著《磁石》一书,系统地论述了地球是个大磁石,描述了许多磁学实验,初次提出摩擦吸引轻物体不是由于磁力。

1605年,弗·培根(F.Bacon,1561—1626)著《学术的进展》,提倡实验哲学,强调以实验为基础的归纳法,对17世纪科学实验的兴起起了很大的号召作用。

1609年,伽利略,初次测光速,未获成功。

1609年,开普勒(J.Kepler,1571—1630)著《新天文学》,提出开普勒第一、第二定律。

1619年,开普勒著《宇宙谐和论》,提出开普勒第三定律。

1620年,斯涅耳(W.Snell,1580—1626)从实验归纳出光的反射和折射定律。

1632年,伽利略《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》出版,支持了地动学说,首先阐明了运动的相对性原理。

1636年,麦森(M.Mersenne,1588—1648)测量声的振动频率,发现谐音,求出空气中的声速。

1638年,伽利略的《两门新科学的对话》出版,讨论了材料抗断裂、媒质对运动的阻力、惯性原理、自由落体运动、斜面上物体的运动、抛射体的运动等问题,给出了匀速运动和匀加速运动的定义。

1643年,托里拆利(E.Torricelli,1608—1647)和维维安尼(V.Viviani,1622—1703)提出气压概念,发明了水银气压计。

1653年,帕斯卡(B.Pascal,1623—1662)发现静止流体中压力传递的原理(即帕斯卡原理)。

1654年,盖里克(O.V.Guericke,1602—1686)发明抽气泵,获得真空。

1658年,费马(P.Fermat,1601—1665)提出光线在媒质中循最短光程传播的规律(即费马原理)。

1660年,格里马尔迪(F.M.Grimaldi,1618—1663)发现光的衍射。

1662年,波意耳(R.Boyle,1627—1691)实验发现波意耳定律。

14年后马略特(E.Mariotte,1620—1684)也独立地发现此定律。

1663年,格里开作马德堡半球实验。

1666年,牛顿(I.Newton,1642—1727)用三棱镜作色散实验。

1669年,巴塞林那斯(E.Bartholinus)发现光经过方解石有双折射的现象。

1675年,牛顿作牛顿环实验,这是一种光的干涉现象,但牛顿仍用光的微粒说解释。

1676年,罗迈(O.Roemer,1644—1710)发表他根据木星卫星被木星掩食的观测,推算出的光在真空中的传播速度。

1678年,胡克(R.Hooke,1635—1703)阐述了在弹性极限内表示力和形变之间的线性关系的定律(即胡克定律)。

1687年,牛顿在《自然哲学的数学原理》中,阐述了牛顿运动定律和万有引力定律。

1690年,惠更斯(C.Huygens,1629—1695)出版《光论》,提出光的波动说,导出了光的直线传播和光的反射、折射定律,并解释了双折射现象。

1714年,华伦海特(D.G.Fahrenheit,1686—1736)发明水银温度计,定出第一个经验温标——华氏温标。

1717年,J.伯努利(J.Bernoulli,1667—1748)提出虚位移原理。

1738年,D.伯努利(Daniel Bernoulli,1700—1782)的《流体动力学》出版,提出描述流体定常流动的伯努利方程。

他设想气体的压力是由于气体分子与器壁碰撞的结果,导出了玻意耳定律。

1742年,摄尔修斯(A.Celsius,1701—1744)提出摄氏温标。

1743年,达朗伯(J.R.d'Alembert,1717—1783)在《动力学原理》中阐述了达朗伯原理。

1744年,莫泊丢(P.L.M.Maupertuis,1698—1759)提出最小作用量原理。

1745年,克莱斯特(E.G.V.Kleist,1700—1748)发明储存电的方法;次年马森布洛克(P.V.Musschenbroek,1692—1761)在莱顿又独立发明,后人称之莱顿瓶。

1747年,富兰克林(Benjamin Franklin,1706—1790)发表电的单流质理论,提出“正电”和“负电”的概念。

1752年,富兰克林作风筝实验,引天电到地面。

1755年,欧拉(L.Euler,1707—1783)建立无粘流体力学的基本方程(即欧拉方程)。

1760年,布莱克(J.Brack,1728—1799)发明冰量热器,并将温度和热量区分为两个不同的概念。

1761年,布莱克提出潜热概念,奠定了量热学基础。

1767年,普列斯特利(J.Priestley,1733—1804)根据富兰克林所做的“导体内不存在静电荷的实验”,推得静电力的平方反比定律。

1775年,伏打(A.V olta,1745—1827)发明起电盘。

1775年,法国科学院宣布不再审理永动机的设计方案。

1780年,伽伐尼(A.Galvani,1737—1798)发现蛙腿筋肉收缩现象,认为是动物电所致,1791年才发表。

1785年,库仑(C.A.Coulomb,1736—1806)用他自己发明的扭秤,从实验得到静电力的平方反比定律。

在这以前,米切尔(J.Michell,1724—1793)已有过类似设计,并于1750年提出磁力的平方反比定律。

1787年,查理(J.A.C.Charles,1746—1823)发现气体膨胀的查理—盖·吕萨克定律。

盖·吕萨克(Gay-lussac,1778—1850)的研究发表于1802年。

1788年,拉格朗日(grange,1736—1813)的《分析力学》出版。

1792年,伏打研究伽伐尼现象,认为是两种金属接触所致。

1798年,卡文迪什(H.Cavendish,1731—1810)用扭秤实验测定万有引力常数G。

伦福德(Count Rumford,即 B.Thompson,1753—1841)发表他的摩擦生热的实验,这些实验事实是反对热质说的重要依据。

1799年,戴维(H.Davy,1778—1829)做真空中的摩擦实验,以证明热是物体微粒的振动所致。

1800年,伏打发明伏打电堆。

赫谢尔(W.Herschel,1788—1822)从太阳光谱的辐射热效应发现红外线。

1801年,里特尔(J.W.Ritter,1776—1810)从太阳光谱的化学作用,发现紫线。

杨(T.Young,1773—1829)用干涉法测光波波长,提出光波干涉原理。

1802年,沃拉斯顿(W.H.Wollaston,1766—1828)发现太阳光谱中有暗线。

1808年,马吕斯(E.J.Malus,1775—1812)发现光的偏振现象。

1811年,布儒斯特(D.Brewster,1781—1868)发现偏振光的布儒斯特定律。

1815年,夫琅和费(J.V.Fraunhofer,1787—1826)开始用分光镜研究太阳光谱中的暗线。

1815年,菲涅耳(A.J.Fresnel,1788—1827)以杨氏干涉实验原理补充惠更斯原理,形成惠更斯——菲涅耳原理,圆满地解释了光的直线传播和光的衍射问题。

1819年,杜隆(P.1.Dulong,1785—1838)与珀替(A.T.Petit,1791—1820)发现克原子固体比热是一常数,约为6卡/度·克原子,称杜隆·珀替定律。

1820年,奥斯特(H.C.Oersted,1771—1851)发现导线通电产生磁效应。

毕奥(J.B.Biot,1774—1862)和沙伐(F.Savart,1791—1841)由实验归纳出电流元的磁场定律。

安培(A.M.Ampère,1775—1836)由实验发现电流之间的相互作用力,1822年进一步研究电流之间的相互作用,提出安培作用力定律。

1821年,塞贝克(T.J.Seebeck,1770—1831)发现温差电效应(塞贝克效应)。

菲涅耳发表光的横波理论。

夫琅和费发明光栅。