古代汉语语音系统..

- 格式:ppt

- 大小:291.00 KB

- 文档页数:17

古汉语语音的历史分期中国古代文字术语传统上被分为文字、书面语、古代汉语三部分,而古代汉语又可以根据其发展历史进行不同时期的划分。

在汉语发展史上,可以从古代汉语历史上将其划分为古汉语、秦汉语和两汉以后的文言。

而汉语发展的一个重要组成部分即为古汉语的语音,它的变化则清晰地说明了汉语历史上演变的趋势,而其历史分期也影响着汉语发展史的进程。

古汉语在这里指两汉以前汉语的发展状况。

从归纳上看,古汉语可以划分为以下几个历史阶段:第一,汉藏时期:这一时期上古汉语的特征是口头传统,它的语音记录方面几乎没有传从古代就已诞生的汉藏关系,藏关系是汉语语音系统的基础,它的特征为濒临舌尖的后元音和宕音鼻音,语音的发展也被限制在口头传播范围之内,在这一时期间,大量的词汇已发展成汉语的早期形式。

第二,《左传》时期:这一时期汉语语音有了明显的进步,主要是因为在此期间《左传》出现,《左传》是中国第一部文献,它既统计记载了汉语的大量词汇语义,又有大量的音迹,记录了古汉语的大量特点,比如再音及词形变化等等,同时也有古汉语语音特点如声调和注音等,这有利于汉语发展。

第三,魏晋时期:由于《左传》的发展,在魏晋时期,汉语语音得到了进一步的发展,其中拼音记法也得到了普遍使用,而且这一时期伴随着大量著作书籍的出现,这些书籍对汉语语言的影响也越来越深入,这对今天的汉语的发展也无疑是一个很重要的催化剂。

第四,两晋南北朝:这一时期也可以被视为汉语语音的一个新的开端,它把汉语语音推向一个新的高度,它建立起一种新的书面体系,历史上常用的“平水音”系统也随之出现,这种平水音系统以及整个汉语的语音系统也有了质的提高,使汉语语音发展走向了一个新的阶段。

以上就是古汉语语音历史分期划分的相关内容,从古代汉语的这四个历史阶段来看,我们可以清楚的看出汉语语音的不断发展,而汉语随着发展的过程也越来越丰富,对于汉语语言史的研究也更加深入。

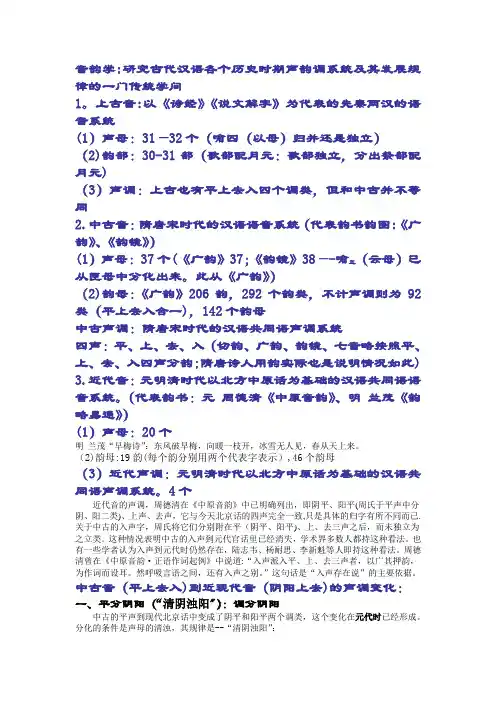

音韵学:研究古代汉语各个历史时期声韵调系统及其发展规律的一门传统学问1。

上古音:以《诗经》《说文解字》为代表的先秦两汉的语音系统(1)声母:31—32个(喻四(以母)归并还是独立)(2)韵部:30-31部(歌部配月元:歌部独立,分出祭部配月元)(3)声调:上古也有平上去入四个调类,但和中古并不等同2.中古音:隋唐宋时代的汉语语音系统(代表韵书韵图:《广韵》、《韵镜》)(1)声母:37个(《广韵》37;《韵镜》38—-喻三(云母)已从匣母中分化出来。

此从《广韵》)(2)韵母:《广韵》206韵,292个韵类,不计声调则为92类(平上去入合一),142个韵母中古声调:隋唐宋时代的汉语共同语声调系统四声:平、上、去、入(切韵、广韵、韵镜、七音略按照平、上、去、入四声分韵;隋唐诗人用韵实际也是说明情况如此) 3.近代音:元明清时代以北方中原话为基础的汉语共同语语音系统。

(代表韵书:元周德清《中原音韵》、明兰茂《韵略易通》)(1)声母:20个明兰茂“早梅诗”:东风破早梅,向暖一枝开,冰雪无人见,春从天上来。

(2)韵母:19韵(每个韵分别用两个代表字表示),46个韵母(3)近代声调:元明清时代以北方中原话为基础的汉语共同语声调系统。

4个近代音的声调,周德清在《中原音韵》中已明确列出,即阴平、阳平(周氏于平声中分阴、阳二类)、上声、去声,它与今天北京话的四声完全一致,只是具体的归字有所不同而已.关于中古的入声字,周氏将它们分别附在平(阴平、阳平)、上、去三声之后,而未独立为之立类。

这种情况表明中古的入声到元代官话里已经消失,学术界多数人都持这种看法。

也有一些学者认为入声到元代时仍然存在,陆志韦、杨耐思、李新魁等人即持这种看法。

周德清曾在《中原音韵·正语作词起例》中说道:“入声派入平、上、去三声者,以广其押韵,为作词而设耳。

然呼吸言语之间,还有入声之别。

”这句话是“入声存在说”的主要依据。

中古音(平上去入)到近现代音(阴阳上去)的声调变化:一、平分阴阳(“清阴浊阳"):调分阴阳中古的平声到现代北京话中变成了阴平和阳平两个调类,这个变化在元代时已经形成。

古代汉语音韵学课程教案第一章:绪论1.1 课程简介了解古代汉语音韵学的基本概念和研究对象。

掌握音韵学的历史发展和研究方法。

1.2 古代汉语音韵学的意义理解音韵学对于研究古代文化和语言的重要性。

探讨音韵学在现代汉语学习和研究中的应用。

第二章:古代汉语语音系统2.1 古代汉语的音系学习古代汉语的声母、韵母和声调系统。

掌握古代汉语的音素和音节结构。

2.2 古代汉语的音变学习古代汉语的音变现象,如声母、韵母和声调的变音。

掌握音变的原因和规律。

第三章:韵书和韵律3.1 韵书的起源和发展了解韵书的定义和起源。

学习韵书的发展历程和主要韵书的特点。

3.2 韵律的分类和特点学习古代汉语的韵律类型,如平水韵、上去韵等。

掌握不同韵律的特点和运用。

第四章:声韵配合与字音演变4.1 声韵配合的原则学习声韵配合的基本原则和规律。

掌握声韵配合的方法和技巧。

4.2 字音演变的规律学习古代汉语字音演变的主要规律,如声母、韵母和声调的变化。

掌握字音演变的原因和影响。

第五章:古代汉语音韵学的应用5.1 古代文献的阅读和解读学习利用音韵学知识解读古代文献中的音韵问题。

掌握古代文献中音韵现象的分析和理解。

5.2 现代汉语音韵学的应用学习音韵学在现代汉语教学和研究中的应用。

探讨音韵学对于现代汉语词汇、语法和语用学的影响。

第六章:古代汉语韵律学6.1 韵律的种类和特点深入学习古代汉语的韵律类型,如平水韵、上去韵等。

掌握不同韵律的特点和运用。

6.2 韵律的分析和应用学习如何分析古代汉语诗词中的韵律。

掌握韵律在古代汉语文学中的应用。

第七章:古代汉语声韵学7.1 声韵的配合与变化学习声韵配合的基本原则和规律。

掌握声韵配合的方法和技巧。

7.2 声韵变化的原因和规律学习古代汉语字音演变的主要规律,如声母、韵母和声调的变化。

掌握字音演变的原因和影响。

第八章:古代汉语音韵学文献8.1 古代汉语音韵学文献概述了解古代汉语音韵学文献的种类和特点。

掌握古代汉语音韵学文献的阅读和研究方法。

古代汉语语音常识一、语音的历史演变随着时代的变迁,语言的语音、词彚、语法三个要素都在不断地发展变化。

相对而言,语音虽然不如词彚的变化那麽迅速,但是日积月累,古今对比还是显现出很大的差别。

时代相去越远,差異也就越大。

汉语音节的结构古今基本一致,即每个音节都由声母、韻母和声调三个部分组成。

声母是一个音节打头的音,一般由辅音充当(元音打头或只有元音的音节看作零声母音节),其馀部分是韻母,声调是整个音节的音高。

三者之中,韻母从古到今的变化也许最为显著,只要用现在的普通话去读一些古代的韻文,立即就能感受到这一点。

例如:五月斯螽动股.,六月莎鸡振羽.。

七月在野.,八月在宇.,九月在户.,十月蟋蟀入我牀下.。

穹窒熏鼠.,塞向墐户.。

嗟我妇子,曰为改岁,入此室处.。

(《诗·豳风·七月》第五章)帝子降兮北渚.,目眇眇兮愁予.。

嫋嫋兮秋风,洞庭波兮木叶下.。

(《楚辞·九歌·湘夫人》)敕勒川,阴山下.。

天似穹庐,笼盖四野.。

天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。

(北朝民歌《敕勒川》)前不见古人,后不见来者.。

念天地之悠悠,独怆然而泣下.。

(唐·陈子昂《登幽州台歌》)上述诗歌中下面有符号的字都是韻脚字,可是只有“苍、茫、羊”依然协韻,另一组字的韻母已经分别成为-u、-ü、-ie、-i或-e,今天读来已经很不和谐,所以甚至有人会认为陈子昂的《登幽州台歌》本来就是一首无韻的散文诗。

这恰好是语音发生了巨大变化的明证。

从先秦到现在,声母和声调的变化实在並不比韻母的变化小,只是通常不那麽容易被发现罢了。

其实,这种情况六朝的人就已经遇到,他们拿当时的语音去读《诗经》,就把不能合韻的字临时改读为某音以求和谐,这种方法叫做“叶(xié,同“协”,和谐之意)音”,也叫“叶句”。

例如《诗·邶风·燕燕》第一章“羽、野、雨”三字应当押韻,陆德明释文引沈重《毛诗音》曰“野,叶句,宜音时预反”,即这个字要读成shù。

第三节古代汉语的声母在我国传统音韵学中,声母又称作“声”、“纽”或“声纽”等,如“双声”、“古音十九纽”中的“声”“纽”都表示声母的意思。

古代汉语共同语的声母系统比现代普通话的要复杂些,声母数量要多一些。

比如古代的三十六字母就大致反映了中古后期汉语共同语的声母状况,这说明汉民族共同语的声母系统从古到今是处于发展变化之中的。

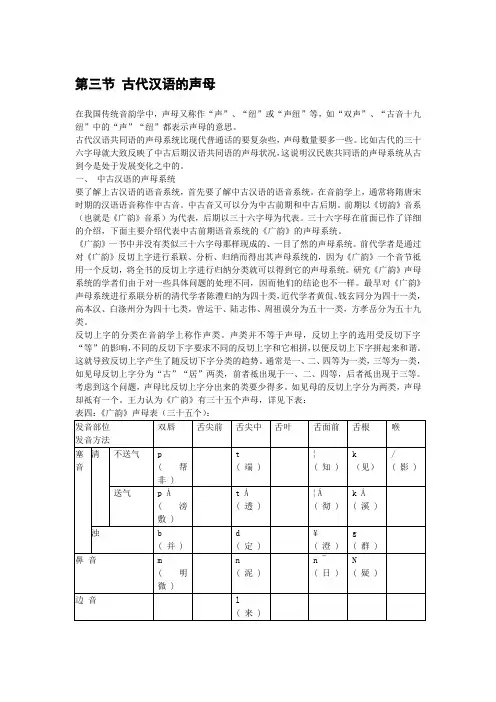

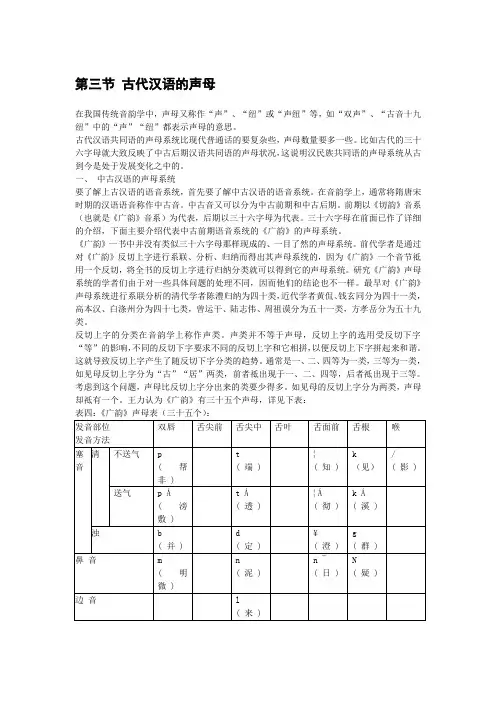

一、中古汉语的声母系统要了解上古汉语的语音系统,首先要了解中古汉语的语音系统。

在音韵学上,通常将隋唐宋时期的汉语语音称作中古音。

中古音又可以分为中古前期和中古后期。

前期以《切韵》音系(也就是《广韵》音系)为代表,后期以三十六字母为代表。

三十六字母在前面已作了详细的介绍,下面主要介绍代表中古前期语音系统的《广韵》的声母系统。

《广韵》一书中并没有类似三十六字母那样现成的、一目了然的声母系统。

前代学者是通过对《广韵》反切上字进行系联、分析、归纳而得出其声母系统的,因为《广韵》一个音节祗用一个反切,将全书的反切上字进行归纳分类就可以得到它的声母系统。

研究《广韵》声母系统的学者们由于对一些具体问题的处理不同,因而他们的结论也不一样。

最早对《广韵》声母系统进行系联分析的清代学者陈澧归纳为四十类,近代学者黄侃、钱玄同分为四十一类,高本汉、白涤州分为四十七类,曾运干、陆志伟、周祖谟分为五十一类,方孝岳分为五十九类。

反切上字的分类在音韵学上称作声类。

声类并不等于声母,反切上字的选用受反切下字“等”的影响,不同的反切下字要求不同的反切上字和它相拼,以便反切上下字拼起来和谐。

这就导致反切上字产生了随反切下字分类的趋势。

通常是一、二、四等为一类,三等为一类,如见母反切上字分为“古”“居”两类,前者祗出现于一、二、四等,后者祗出现于三等。

考虑到这个问题,声母比反切上字分出来的类要少得多。

如见母的反切上字分为两类,声母却祗有一个。

王力认为《广韵》有三十五个声母,详见下表:《[FS:PAGE]广韵》三十五声母与三十六字母相比,有以下几点变化:一、《广韵》唇音祗有重唇音,没有轻唇音,三十六字母已经有了轻唇音“非”“敷“奉”“微”;二、《广韵》“庄”“初”“崇”“生”和“章”“昌”“船”“书”“禅”九个声母在三十六字母合并为正齿音“照”“穿”“船”“审”“禅”;三、《广韵》“匣”母“于”类字在三十六字母中与“喻”母合并;四、《广韵》没有“娘”母,三十六字母有“娘”母。

古代汉语发音一、声母系统古代汉语的声母可以分为通声母、全清声母、次清声母和全浊声母四类。

通声母是指发音时声带颤动或声带不振动的声母,共16个。

全清声母是指发音时声带不振动的声母,共19个。

次清声母是指发音时声带不振动的声母,共16个。

全浊声母是指发音时声带振动的声母,共10个。

二、韵母系统古代汉语的韵母可以分为单元音韵母、复元音韵母和带鼻音韵母三类。

单元音韵母是指只有一个元音的韵母,共10个。

复元音韵母是指有两个元音的韵母,共16个。

带鼻音韵母是指带有鼻音成分的韵母,共19个。

三、声调系统古代汉语的声调可以分为平、上、去、入四声。

平声是指发音时声调平缓的声调,上、去、入三声则是指发音时声调上升、下降或塞住的声调。

四、音变现象古代汉语的音变现象包括变调、轻声和儿化等现象。

变调是指在句子中,同一个词在不同位置会有不同的读音和调子。

轻声是指词语中某个字读得轻柔、含混的声音。

儿化则是指词语中某个字发音与前一个字的语音形成儿化音的读音。

五、古代声韵部类古代汉语的声韵部类是根据语音特征的不同而划分的类别,主要包括字音的洪细、收放和开合等特征。

洪细指的是发音时声音的粗细程度,收放则是指发音时声音的高低变化,开合则是指发音时嘴巴的大小程度。

古代汉语的声韵部类主要分为四类:平、上、去、入。

六、古代音节结构古代汉语的音节结构主要包括声母、韵母和声调三个部分。

其中,声母是音节开头的辅音,韵母是音节中除声调以外的全部语音成分,而声调则是整个音节的读音标志。

古代汉语的音节结构相对简单,一般只有一至三个音素组成。

七、古代汉语语音的记录古代汉语语音的记录主要通过古代文献和现代语音学研究两种方式进行。

古代文献包括字典、韵书等经典古籍,其中包含了大量古代汉语语音的资料和信息。

现代语音学研究则通过对古代文献的研究和分析,以及对现代方言语音的研究和比较,来探究古代汉语语音的结构和特点。

同时,现代语音学研究还借助计算机技术和语音分析软件等工具,对古代汉语语音进行数据化和量化分析,以更准确地把握古代汉语语音的本质和特点。

第三节古代汉语的声母在我国传统音韵学中,声母又称作“声”、“纽”或“声纽”等,如“双声”、“古音十九纽”中的“声”“纽”都表示声母的意思。

古代汉语共同语的声母系统比现代普通话的要复杂些,声母数量要多一些。

比如古代的三十六字母就大致反映了中古后期汉语共同语的声母状况,这说明汉民族共同语的声母系统从古到今是处于发展变化之中的。

一、中古汉语的声母系统要了解上古汉语的语音系统,首先要了解中古汉语的语音系统。

在音韵学上,通常将隋唐宋时期的汉语语音称作中古音。

中古音又可以分为中古前期和中古后期。

前期以《切韵》音系(也就是《广韵》音系)为代表,后期以三十六字母为代表。

三十六字母在前面已作了详细的介绍,下面主要介绍代表中古前期语音系统的《广韵》的声母系统。

《广韵》一书中并没有类似三十六字母那样现成的、一目了然的声母系统。

前代学者是通过对《广韵》反切上字进行系联、分析、归纳而得出其声母系统的,因为《广韵》一个音节祗用一个反切,将全书的反切上字进行归纳分类就可以得到它的声母系统。

研究《广韵》声母系统的学者们由于对一些具体问题的处理不同,因而他们的结论也不一样。

最早对《广韵》声母系统进行系联分析的清代学者陈澧归纳为四十类,近代学者黄侃、钱玄同分为四十一类,高本汉、白涤州分为四十七类,曾运干、陆志伟、周祖谟分为五十一类,方孝岳分为五十九类。

反切上字的分类在音韵学上称作声类。

声类并不等于声母,反切上字的选用受反切下字“等”的影响,不同的反切下字要求不同的反切上字和它相拼,以便反切上下字拼起来和谐。

这就导致反切上字产生了随反切下字分类的趋势。

通常是一、二、四等为一类,三等为一类,如见母反切上字分为“古”“居”两类,前者祗出现于一、二、四等,后者祗出现于三等。

考虑到这个问题,声母比反切上字分出来的类要少得多。

如见母的反切上字分为两类,声母却祗有一个。

王力认为《广韵》有三十五个声母,详见下表:表四:《广韵》声母表(三十五个):《[FS:PAGE]广韵》三十五声母与三十六字母相比,有以下几点变化:一、《广韵》唇音祗有重唇音,没有轻唇音,三十六字母已经有了轻唇音“非”“敷“奉”“微”;二、《广韵》“庄”“初”“崇”“生”和“章”“昌”“船”“书”“禅”九个声母在三十六字母合并为正齿音“照”“穿”“船”“审”“禅”;三、《广韵》“匣”母“于”类字在三十六字母中与“喻”母合并;四、《广韵》没有“娘”母,三十六字母有“娘”母。

古代汉语和现代汉语的主要区别是什么

古代汉语和现代汉语的主要区别体现在以下几个方面:

1. 语音方面:古代汉语的语音系统与现代汉语存在明显的差异。

首先,古代汉语的语音单位,如声母、韵母和声调,与现代汉语存在一定的差异。

其次,古代汉语的语音系统更为复杂,例如古代汉语中的声调数量比现代汉语多,而且古代汉语中的声母和韵母也比现代汉语丰富。

2. 词汇方面:古代汉语和现代汉语的词汇也存在着明显的差异。

首先,古代汉语中的词汇多与现代汉语中的词汇含义不同,例如古代汉语中的“走”指的是跑,而现代汉语中的“走”指的是行走。

其次,古代汉语中的词汇比现代汉语中的词汇更丰富,例如古代汉语中有许多表示颜色、方位、数量等的词汇,而现代汉语中则没有这些词汇。

3. 语法方面:古代汉语和现代汉语的语法也存在明显的差异。

首先,古代汉语中的句子结构比现代汉语更复杂,例如古代汉语中的被动句、倒装句等结构在现代汉语中已经消失。

其次,古代汉语中的词汇在句子中的功能和现代汉语也存在差异,例如古代汉语中的名词可以直接作状语,而现代汉语则需要使用介词短语来表示。

总的来说,古代汉语和现代汉语的主要区别体现在语音、词汇和语法

三个方面。

虽然现代汉语已经逐渐取代了古代汉语的地位,但古代汉语作为中国文化的瑰宝,仍然具有极高的历史和文化价值。

第七讲,汉语语音系统的一些主要演变授课要点:一,上古到中古汉语的一些主要变化二,中古汉语到现代汉语的一些主要变化一,从上古汉语到中古汉语音系的一些主要变化上古汉语语音系统的研究还不十分成熟,许多结构尚有争论,我们只能拿一些大家公认的结论为出发点,拿上古汉语与中古汉语语音系统作一些比较,看这期间汉语语音发生了哪些变化,从上古汉语到中古汉语,汉语在声母和韵母系统主要发生了以下一些变化:第一,从重唇音三母中分化轻唇音非、敷、奉、微四母,分化是以韵母为进行条件的:上古重唇音的合口三等字演变成非、敷、奉、微,一、二、四等和开口三等仍然念帮、滂、并、明。

这一音变过程完成的比较晚,《广韵》音系还没有轻唇四母,但不会晚于晚唐五代,因为宋代三十六字母已经有了轻唇音了。

第二,从舌头音端、透、定三个声母中分化出舌上音知、彻、澄三个声母。

分化以韵母为条件进行:韵母为一、二等的字仍然念舌头音,韵母为三四等的字演变成舌上音。

这个音变在南北朝时期已经完成,《切韵》音系中已经有了舌上音了。

第三,喻三从匣母中分化出来,与原来的喻母合并。

分化的条件是:一、二、四等仍然读匣母,三等字演变成喻母。

第四,上古喻母由舌尖中音演变成喉音,与从匣母中分化出来的喻三合并。

以上几点是声母系统的变化,韵母系统最明显的变化是侵部的分化。

第五,上古侵部合口字在中古汉语中由m尾演变成- 尾,分别归入中古汉语的东、冬、钟韵。

以“凡”“丰”“弓”“吕”“中”“冬”“众”“虫”“充”“宗”“戎”“农”“隆”作声符现代汉语念ong的字都属于这一类。

这种演变属于异化,这类字的上古韵尾为唇音m,同时这些字的韵母有合口介音u,音节中的两个唇音相互作用,韵尾异化为- 。

如“风”,上古音属帮母侵部,中古属于帮母东韵,其演变为*pi w m→pu 。

二,从《广韵》到现代汉语的一些语音演变除了声调以外,从《广韵》到现代汉语音系,汉语的声母系统和韵母系统走的是一条简化的道路。

《广韵》有35个声母,现代汉语只有22个声母;韵母方面,《广韵》有142个韵母,现代汉语只有38个韵母。

古代汉语音系的构拟古代汉语是我国古代的主要语言之一,具有悠久的历史和独特的语音系统。

本文将介绍古代汉语音系的构拟,包括音节结构、声母、韵母和声调等方面。

一、音节结构古代汉语的音节结构主要由声母和韵母组成。

其中,声母是音节的开头部分,韵母是音节的核心部分。

在古代汉语中,一个音节可以由声母+韵母或者只有韵母组成。

二、声母古代汉语的声母主要包括清辅音、浊辅音和鼻音。

清辅音包括/p/、/t/、/k/等,浊辅音包括/b/、/d/、/g/等,鼻音包括/m/、/n/、/ŋ/等。

其中,清辅音和鼻音可以在声母位置上单独出现,而浊辅音只能跟随在清辅音后面出现。

三、韵母古代汉语的韵母主要由元音和韵尾组成。

元音包括/i/、/u/、/a/等,韵尾包括/n/、/ŋ/、/ɻ/等。

在古代汉语中,一个音节可以由单个元音或者元音+韵尾组成。

古代汉语的韵母还存在双元音现象,即两个元音连读形成一个音节,如/ia/、/ie/、/ou/等。

这种双元音的存在丰富了古代汉语的音节系统。

四、声调古代汉语的声调是指语音的音高变化。

古代汉语的声调较为复杂,一般被划分为四个声调,分别是平声、上声、去声和入声。

其中,平声音调音高稳定,上声音调音高上升,去声音调音高下降,入声音调音高上升一下又下降。

古代汉语的声调有时会受到韵尾的影响,导致声调的变化。

例如,平声韵尾为/n/时,音调会略微上扬;平声韵尾为/ŋ/时,音调会下降一点。

这种韵尾对声调的影响是古代汉语声调系统的一大特色。

五、共鸣音古代汉语的共鸣音指声母和韵母之间的过渡音。

共鸣音的存在使得古代汉语的音节更加丰富多样。

在古代汉语中,共鸣音的类型较多,如/s/、/j/、/w/等。

六、腭化音古代汉语中还存在腭化音现象,即声母后面的元音发音时会受到腭部的影响而变成不同的音。

腭化音的存在给古代汉语的音系增添了一些特殊的音。

七、摩擦音古代汉语的摩擦音指的是声母中的/f/和/x/。

这两个音在古代汉语中的发音方式与现代汉语有所不同,它们的存在使得古代汉语的音系更加完整。

宋人三十六字母表

宋人三十六字母表是一种古代汉语的语音系统,用于表示汉语的发音。

这个系统包括36个字母,每个字母代表一个发音,分为清音和浊音两种。

下面是宋人三十六字母表的完整列表:

清音:

1. 牙音:见、溪、群、疑

2. 舌音:端、透、定、泥

3. 舌上音:知、彻、澄、娘

4. 唇音:帮、滂、并、明

5. 轻唇音:非、敷、奉、微

6. 齿音:精、清、从、心

7. 齿头音:照、穿、床、审

8. 喉音:影、喻、晓、匣

9. 半舌音:来

10. 半齿音:日

浊音:

1. 牙音:见(溪)、群(疑)

2. 舌音:端(透)、定(泥)

3. 舌上音:知(彻)、澄(娘)

4. 唇音:帮(滂)、并(明)

5. 轻唇音:非(敷)、奉(微)

6. 齿音:精(从)、心(邪)

7. 齿头音:照(穿)、床(审)

8. 喉音:影(匣)

9. 半舌音:来

10. 半齿音:日。