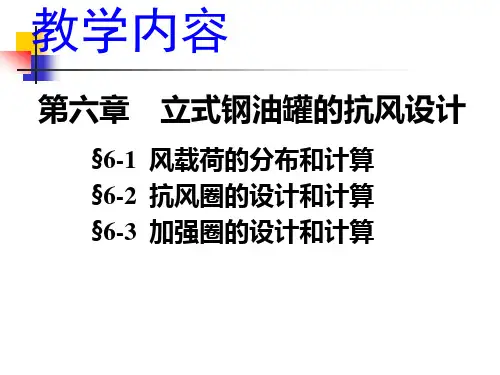

第6章抗风设计全解

- 格式:ppt

- 大小:1.40 MB

- 文档页数:49

建筑结构的抗风设计与控制随着现代建筑技术的不断发展,抗风设计与控制对于建筑结构的安全和可持续发展至关重要。

本文将探讨建筑结构的抗风设计原理、措施与方法,并分析其对建筑的影响和作用。

1. 抗风设计的重要性建筑结构的抗风设计是指在建筑物的设计与施工过程中,考虑到气象条件和气候特点,采取相应的措施和设计原则,使建筑物能够抵御风力的作用,确保其在长期使用中的稳定性和安全性。

抗风设计对于建筑结构来说至关重要,不仅直接关系到人民的生命财产安全,还关系到建筑物的使用寿命和经济效益。

2. 抗风设计原理抗风设计的基本原理是通过减小风力对建筑物的影响,降低风力对建筑物结构的作用,增强建筑物的抵抗力和稳定性。

其主要原理包括:2.1 稳定原理:通过设计合理的结构形式、选择适当的材料和构造,使建筑具有足够的抗倾覆和抗倒塌能力。

2.2 减小风力影响原理:通过合理的立面设计、减小建筑物与风的迎角、设置遮挡物等方法,降低风力对建筑物的作用。

2.3 控制风振原理:通过合理选择阻尼系统、增加刚度和强度,控制风振的产生和传递,保证建筑物结构在风载荷作用下的稳定性。

3. 抗风设计的措施与方法为了实现建筑结构的良好抗风性能,需要采取一系列的措施与方法。

以下是一些常见的措施与方法:3.1 合理的建筑形态设计:选择具有较小风力影响的建筑形态,如流线型、圆形、卵形等,并避免棱角过多的设计。

3.2 优化构造设计:通过合理的结构配置和布置,提高结构的稳定性和抗风性能。

例如增加立杆、加强柱子和梁的抗风刚度。

3.3 选择合适的材料:选用具有良好抗风性能的材料,例如高强度混凝土、结构钢等。

3.4 设置风挡和遮阳装置:在建筑物的外立面或周边设置适当的风挡和遮阳装置,减小风力对建筑物的直接作用。

3.5 增加阻尼措施:在建筑物结构中增加适当的阻尼系统,如阻尼器、减震墩等,以减小风振效应。

4. 抗风设计对建筑的影响与作用抗风设计不仅可以提高建筑结构的抗风能力,还可以对建筑物的整体性能和舒适度产生积极影响。

混凝土抗风设计的原理与要点一、引言混凝土结构是现代建筑中最常见的结构形式之一,其设计和施工质量直接关系到建筑物的安全和使用寿命。

在建筑物的设计中,抗风设计是一项非常重要的工作。

因为建筑物受风荷载的影响较大,如果抗风设计不合理,则很容易导致建筑物倒塌或者损坏,给人们的生命和财产带来极大的危险。

因此,混凝土抗风设计在现代建筑设计中具有重要的地位。

二、混凝土抗风设计的原理1、抗风设计的基本原理抗风设计是指在风荷载作用下,建筑结构能够保持稳定的能力。

抗风设计的基本原理是通过合理的结构设计和材料选用,使建筑结构能够在风荷载作用下保持稳定,不发生破坏或者倒塌。

2、风荷载的计算原理风荷载是指风作用于建筑结构上所产生的荷载。

风荷载的计算原理是根据恒流场和变流场的原理来进行的。

恒流场是指在一段时间内风速和风向基本不变的情况下,风荷载的计算方法是按照静力学原理进行的。

变流场是指在一段时间内风速和风向存在明显变化的情况下,风荷载的计算方法是按照动力学原理进行的。

3、混凝土结构的抗风原理混凝土结构的抗风原理是通过合理的构造设计和选用合适的材料,使混凝土结构能够在风荷载作用下保持稳定。

混凝土结构的抗风原理主要包括以下几个方面:(1)强度原理:混凝土结构的强度是抗风的重要保证。

在混凝土结构的设计中,要保证混凝土强度符合设计要求,以保证混凝土结构在风荷载作用下不会发生破坏。

(2)刚度原理:混凝土结构的刚度也是抗风的重要保证。

在混凝土结构的设计中,要保证混凝土结构的刚度符合设计要求,以保证混凝土结构在风荷载作用下不会发生变形或者破坏。

(3)稳定性原理:混凝土结构的稳定性也是抗风的重要保证。

在混凝土结构的设计中,要保证混凝土结构的稳定性符合设计要求,以保证混凝土结构在风荷载作用下不会发生倒塌。

(4)减震原理:混凝土结构的减震能力也是抗风的重要保证。

在混凝土结构的设计中,要采用合适的减震措施,以减轻风荷载对建筑结构的影响,从而提高混凝土结构的抗风能力。

混凝土结构的抗风设计引言:混凝土结构在现代建筑设计中起着至关重要的作用。

风是一种主要的自然力量,它对建筑物的安全性和稳定性有着巨大的影响。

因此,在混凝土结构设计过程中,抗风设计是非常重要的一环。

本文将探讨混凝土结构的抗风设计原理和方法,并介绍一些常用的设计规范。

一、风对混凝土结构的影响风是由大气运动引起的空气流动现象,具有惊人的威力。

在混凝土结构中,风对结构的影响主要体现在以下几个方面:1. 风荷载:风的作用会产生水平荷载,即风荷载,它会对建筑物施加压力,特别是对墙体、屋顶等立面结构的垂直表面产生较大压力。

2. 气流压力分布:在流体介质中,例如风,会产生静压和动压,对建筑物施加压力。

静压主要作用于建筑物表面,而动压则作用于建筑物各个方向的边缘区域。

3. 风振:风的振动频率可以与结构固有频率共振,使得结构产生共振振动,并且可能导致结构疲劳破坏。

二、抗风设计的基本原则在进行混凝土结构的抗风设计时,需要遵循以下几个基本原则:1. 定义设计风速:根据地理位置和气象资料,确定设计基准风速。

这是设计的起点,对结构的风荷载计算和抗风设计有着重要影响。

2. 考虑结构稳定性:抗风设计的首要考虑是结构的整体稳定性。

建筑物应具备足够的刚度和强度,以能够有效抵抗风荷载产生的压力。

3. 选择合适的结构形式:设计应综合考虑结构的外形、高度、重量等因素,选择适合的结构形式,以提供较佳的风荷载抵抗能力。

4. 强化连接与节点设计:风荷载会在结构的连接与节点处集中,因此需要设计合理的连接和节点细部,以确保结构的整体稳定性。

5. 考虑风振控制:对于高层建筑或其他易受风振影响的结构,需要进行风振分析,采用相应的控制措施,如阻尼器和减振器等,来减小结构产生共振振动的概率。

三、常用的抗风设计规范在混凝土结构的抗风设计中,有一些常用的规范和标准可以作为设计参考。

以下是国际上常用的两个规范:1. ACI 318:美国混凝土协会(American Concrete Institute)发布的混凝土结构设计规范,其中包括了关于风荷载计算和抗风设计的规定。

6.2 风荷载计算风压随风速、风向的紊乱变化而不断地改变。

从风速记录来看,各次记录值是不重现的,每次出现的波形是随机的,风力可看作为各态历经的平稳随机过程输入。

在风的顺风向风速曲线(见图6-2所示的风速记录)中,包括两部分:三、时距取值计算基本风压的风速,称为标准风速。

关于风速的标准值,各个国家规定的时距不尽相同,我国现行的荷载规范规定为:当地比较空旷平坦地面上离地10m高,统计所得的50年一遇10min平均最大风速v(m/s)。

由于大气边界层的风速随高度及地面粗糙度变化,所以我国规范统一选10m高处空旷平坦地面作为标准,至于不同高度和不同地貌的影响,则通过其他系数的调整来修正。

时距太短,则易突出风速时距曲线中峰值的影响,把脉动风的成分包括在平均风中;时距太长,则把候风带的变化也包括进来,这将使风速的变化转为平滑,不能反映强风作用的影响。

根据大量风速实测记录的统计分析,10min到1h时距内,平均风速基本上可以认为是稳定值。

平均风速的数值与统计时时距的取值有很大关系。

我国规范规定以10min平均最大风速为取值标准。

首先是考虑到一般建筑物质量比较大,且有阻尼,风压对建筑物产生最大动力影响需要较长时间,因此不能取较短时距甚至极大风速作为标准。

其次,一般建筑物总有一定的侧向长度,最大瞬时风速不可能同时作用于全部长度上,由此也可见采用瞬时风速是不合理的。

而10min平均风速基本上是稳定值,且不受时间稍微移动的影响。

若实际结构设计时所取的重现期与50年不同,则基本风压就要修正。

以往规范将基本风压的重现期定为30年,2001新规范改为50年,这样,在标准上与国外大部分国家取得一致。

经修改后,各地的基本风压值总体上提高了10%,但有些地区则是根据新的风速观测数据,进行分析后重新确定的。

为了能适应不同的设计条件,风荷载也可采用与基本风压不同的重现期,规范给出了全国各台站重现期为10年、50年和100年的风压值,其他重现期R的相应值可按下式确定:(6-6))110ln /)(ln (1010010−−+=R x x x x R对于对风荷载比较敏感的高层建筑和高耸结构,以及自重较轻的钢木主体结构,其基本风压值可由各结构设计规范,根据结构的自身特点,考虑适当提高其重现期。

建筑技术的建筑物抗风设计原理解析在建筑设计中,抗风设计是一项至关重要的工作,尤其是在高楼大厦的建设过程中。

建筑物的抗风能力直接关系到其安全性和稳定性。

那么,建筑技术中的抗风设计原理是什么呢?本文将对此进行解析。

首先,建筑物抗风设计的原理之一是减小风对建筑物的作用力。

风对建筑物的作用力主要表现为风压和风荷载。

为了减小风压和风荷载对建筑物的影响,可以采取一系列措施。

例如,在建筑物的外墙表面设置凹凸不平的装饰物或者采用曲线形状的设计,这样可以增加建筑物的表面粗糙度,从而减小风压。

此外,还可以通过在建筑物的顶部设置风向导板或者减小建筑物的截面积等方式来减小风荷载。

其次,建筑物抗风设计的原理之二是提高建筑物的结构刚度。

结构刚度越大,建筑物在受到风力作用时的变形就越小,抗风能力就越强。

为了提高建筑物的结构刚度,可以采用一些措施。

例如,在建筑物的结构设计中增加梁柱的截面积或者增加梁柱的数量,这样可以增加建筑物的刚度。

此外,还可以采用钢筋混凝土结构或者钢结构等材料,这些材料的刚度相对较高,能够有效提高建筑物的抗风能力。

此外,建筑物抗风设计的原理之三是合理布局建筑物的空间形态。

建筑物的空间形态对其抗风能力有着重要影响。

一般来说,圆形或者多边形的建筑物抗风能力较强,而长方形或者正方形的建筑物抗风能力较弱。

因此,在建筑物的设计过程中,可以采用圆形或者多边形的平面布局,这样可以增加建筑物的抗风能力。

最后,建筑物抗风设计的原理之四是采用适当的风力分析方法。

在建筑物的抗风设计中,需要对风力进行准确的分析和计算。

一般来说,风力的分析可以采用风洞试验或者数值模拟方法。

风洞试验是通过在实验室中模拟真实风场的方法,可以直接测量风力的大小和方向,从而得到准确的风力数据。

而数值模拟方法则是通过计算机模拟风场流动的方法,可以得到风力的分布情况。

通过采用适当的风力分析方法,可以为建筑物的抗风设计提供准确的依据。

综上所述,建筑技术中的建筑物抗风设计原理包括减小风对建筑物的作用力、提高建筑物的结构刚度、合理布局建筑物的空间形态和采用适当的风力分析方法。

建筑物抗风设计引言:在地球上的各个角落,自然灾害的威胁始终存在。

其中,风灾是一种普遍且具破坏性的自然灾害,经常伴随着巨大的破坏和损失。

因此,在设计和建造建筑物时,抗风设计成为至关重要的一项任务。

本文将探讨建筑物抗风设计的原理、方法和技巧,以增强建筑物的抗风能力,减少损失。

一、抗风设计的原理1. 风力的作用风是由大气层中气压差所引起的空气运动,其对建筑物的作用主要体现在风压和风扬力两个方面。

风压是指风对建筑物垂直表面产生的压力,风扬力指风对建筑物水平表面产生的拉力。

建筑物抗风设计的关键在于合理分布和使用这两种力。

2. 建筑物的结构强度抗风设计的基础是建筑物的结构强度。

建筑物的结构强度是指建筑物对外界荷载的抵抗能力,包括重力、水平力和风力等。

设计和选择合适的材料、合理的构造和加固方法是确保建筑物结构强度的关键。

3. 风洞试验和数值模拟为了准确评估建筑物的抗风能力,风洞试验和数值模拟成为建筑设计的重要手段。

风洞试验可以模拟真实的风力环境,通过观测模型结构的变形和应力状况,评估建筑物的稳定性。

数值模拟则通过计算流体力学方法,预测和分析建筑物在不同风速下的响应。

二、抗风设计的方法和技巧1. 形状设计建筑物的形状对其抗风能力有直接影响。

流线型的外形可以减小风阻力,降低风压对建筑物的作用。

因此,在设计过程中,应尽量避免棱角和突出物,优化建筑物的气动特性。

2. 避免共振共振是指建筑物在特定频率下受到外部激励时,振动幅度不断增大的现象。

共振会导致建筑物结构的破坏和崩溃。

为了避免共振现象的发生,设计中需要考虑建筑物结构的固有频率,选取合适的抗振措施。

3. 强化连接建筑物的连接部位是脆弱的地方,容易受到风力的破坏。

因此,在设计和施工过程中,需要采取一些措施,如增加连接的强度和刚性,确保连接部位的稳定性。

4. 防护措施除了在建筑物设计中增强结构抗风能力外,还可以采取一些防护措施来减小风灾的影响。

例如,在建筑物周围种植防风林带,设置风抑制构筑物等,都可以有效地降低风力的作用。

建筑结构的抗风设计抗风设计在建筑结构中起着至关重要的作用。

随着城市化进程的加快和建筑高度的不断增加,风力对建筑物的影响日益凸显。

本文将从建筑结构抗风设计的基本原理、抗风设计中的关键要素以及未来抗风设计的发展方向等方面进行探讨。

一、基本原理在进行抗风设计时,需要考虑风荷载的作用。

风荷载由于其不确定性和变化性,成为了抗风设计的主要难点。

根据建筑物所处的地理位置和气象条件,设计师需要确定适用的风荷载标准,并结合建筑物的高度和结构形式进行合理分析。

抗风设计的基本原理包括风荷载的计算、风力对建筑物的作用分析以及结构的强度和刚度的设计。

建筑物所受到的风力主要包括气压力和气动力。

气压力作用于建筑物的表面,而气动力则是由于风与建筑物之间的相对运动而产生的。

通过结构强度和刚度的设计,可以保证建筑物在风力作用下的稳定性和安全性。

二、关键要素(一)建筑结构形式不同的建筑结构形式对抗风设计的要求不同。

例如,高层建筑通常采用框架结构或剪力墙结构,而大跨度建筑常采用悬索结构或空间网壳结构。

结构形式的选择直接决定了建筑物的抗风能力。

(二)风荷载计算风荷载计算是抗风设计的重要环节。

风荷载计算需考虑建筑物的高度、地理位置、气象条件等因素,并依据相关规范和标准进行合理的计算。

风荷载计算的准确性和合理性直接影响到建筑物的抗风性能。

(三)结构材料与构件设计结构材料和构件的选择与设计也对抗风性能有着重要影响。

常用的结构材料包括钢材和混凝土,而构件设计则需要考虑风荷载的传递和分配。

合理的结构材料选择和构件设计可有效提高建筑物的抗风能力。

(四)风振问题大风作用下,建筑结构容易产生振动现象,即风振。

风振问题会对建筑物产生不利影响,甚至危及其安全性。

因此,抗风设计中需要考虑风振问题,并采取相应的抑制措施,如加装阻尼器或控制振动装置。

三、未来发展方向(一)气候变化的考虑随着全球气候变化的加剧,极端天气现象频发,抗风设计需要更加关注气候变化对风荷载的影响。

结构在上述三种力作用下,可以发生以下三种类型的振动。

顺风向弯剪振动或弯扭耦合振动当无偏心力矩时,在顺风向风力作用下,结构将产生顺风向的振动,对高层结构来说,一般可为弯曲型(剪力墙结构),也有剪切型(框架结构)和弯剪型(框剪结构)。

当有偏心力矩时,将产生顺风向和扭矩方向的弯扭耦合振动;当抗侧力结构布置不与x、y轴一致而严重不对称时,还可产生顺、横、扭三向的弯曲耦合振动。

横风向风力下涡流脱落振动当风吹向结构,可在结构周围产生旋涡,当旋涡脱落不对称时,可在横风向产生横风向风力,所以横风向振动在任意风力情况下都能发生涡激振动现象。

在抗风计算时,除了必须注意第一类振动外,还必须同时考虑第二类振动现象。

特别是,当旋涡脱落频率接近结构某一自振频率时,可产生共振现象,即使在考虑阻尼存在的情况下,仍将产生比横向风力大十倍甚至几十倍的效应,必须予以高度重视。

空气动力失稳(驰振、颤振)结构在顺风向和横风向风力甚至风扭力矩作用下,当有微小风力攻角时,在某种截面形式下,这些风力可以产生负号阻尼效应的力。

如果结构阻尼力小于这些力,则结构将处在总体负阻尼效应中,振动将不能随着时间增长而逐渐衰减,却反而不断增长,从而导致结构破坏。

这时的起点风速称为临界风速,这种振动犹如压杆失稳一样,但受到的不是轴心压力,而是风力,所以常称为空气动力失稳,在风工程中,通常称为弛振(弯或扭受力)或颤振(弯扭耦合受力)。

空气动力失稳在工程上视为是必须避免发生的一类振动现象。

当结构沿高度截面缩小时(倾斜度不大于0.02),可近似取2/3结构高度处的风速和直径。

三个临界范围的特征为:亚临界范围:周期脱落振动超临界范围:随机不规则振动跨临界范围:基本上恢复到周期脱落振动5103Re ×<5.0~2.0≈L µ65105.3Re 103×≤≤×2.0≈L µ6103Re ×>25.0~2.0≈L µ(6-44)(6-43)(6-42)周期振动可以引起共振(涡流脱落频率接近自振频率)从而产生大振幅振动。

施工要点之建筑物抗风设计建筑物抗风设计是建筑工程中非常重要的一环。

随着气候变化的加剧,风灾频发,建筑物的抗风能力成为了一个必须要考虑的因素。

本文将从建筑物抗风设计的要点入手,探讨如何提高建筑物的抗风能力。

首先,建筑物的结构设计是抗风设计的关键。

在设计阶段,建筑师需要根据建筑物的用途和地理环境,合理选择结构形式和材料,确保建筑物能够承受风力的作用。

常见的结构形式有框架结构、剪力墙结构和桁架结构等。

不同结构形式适用于不同的建筑物类型,如高层建筑适合采用框架结构,而工业厂房适合采用桁架结构。

此外,选择合适的材料也是至关重要的,如高强度钢材和混凝土等可以提高建筑物的抗风能力。

其次,建筑物的外形设计也对抗风能力有着重要影响。

建筑物的外形应该尽量避免棱角过多和突出部分过多,因为这些形状容易形成风的集聚和压力集中,增加建筑物受风力作用的风险。

相反,采用流线型的外形可以减小风的阻力,提高建筑物的稳定性。

此外,合理设置风洞和通风口,可以减小风的压力,增强建筑物的抗风能力。

第三,建筑物的基础设计也是抗风设计的重要方面。

建筑物的基础是承载整个建筑物重量的关键部分,必须确保其稳定性和抗风能力。

在基础设计中,需要考虑地质条件、土壤类型和建筑物的荷载等因素。

根据具体情况,可以采用深基础或者增加基础的面积来提高建筑物的抗风能力。

此外,还可以采用加固措施,如增加地下室的深度和设置抗风墙等,进一步提高建筑物的抗风能力。

最后,建筑物的细节设计也不容忽视。

在建筑物的细节设计中,需要注意材料的连接方式、构件的加固和抗风措施的设置等。

例如,使用高强度的连接材料和合理的连接方式可以增强构件的稳定性;在建筑物的顶部设置风向标和抗风装置,可以引导风的流动,减小风对建筑物的作用力。

此外,还需要合理设置建筑物的逃生通道和避难设施,以确保人员的安全。

综上所述,建筑物抗风设计是建筑工程中不可忽视的一环。

通过合理的结构设计、外形设计、基础设计和细节设计,可以提高建筑物的抗风能力,减小风灾带来的损失。

建筑物抗风设计方案为了确保建筑物在恶劣天气条件下的结构安全和稳定性,抗风设计方案是至关重要的。

本文将介绍建筑物抗风设计的基本原理和措施,并提供一些实用的建议。

1. 环境分析在制定抗风设计方案之前,需要对周围环境进行详细分析。

考虑如下因素:- 地理位置:建筑物所在地的地形、海拔、植被等对风力的影响。

- 暴风雨统计:收集历史记录和气象数据,以了解可能出现的最大风速和风向。

- 建筑物类型:不同类型的建筑物在抗风设计上需求有所不同。

2. 结构设计合适的结构设计是建筑物抗风的基础。

以下是几个关键要素:- 强度和刚度:建筑物的结构材料选用和构造应具备足够的强度和刚度,以应对风力的挑战。

- 框架结构:钢结构或混凝土结构常用于抗风设计,因其稳定性较高。

- 建筑物高度和宽度:这两个因素对于风载的影响很大,需要在设计中予以充分考虑。

3. 风荷载计算准确计算风荷载对建筑物的作用至关重要。

以下是一些常用的风荷载计算方法:- 风压计算:根据建筑物的尺寸、高度、形状以及周围地理环境等参数,利用风压系数确定风荷载大小。

- 风向作用:考虑风的不同方向对建筑物的影响,确定主要风向和最不利风向。

- 动态效应:考虑到风的动态效应,如压弯振动和涡激振动,对建筑物进行合适的减振设计。

4. 抗风设施为了强化建筑物的抗风能力,以下抗风设施值得考虑:- 风淋垂直墙:安装在建筑物外墙上的垂直挡风墙,可有效减轻风的冲击。

- 支撑结构:骨架结构的横向支撑系统,如加强的柱子、横梁等,可增加建筑物的整体稳定性。

- 防风玻璃:采用专门设计的防风玻璃,能够抵抗较高的风压,减少破碎的风险。

- 减振器:在建筑物的结构中安装合适的减振器,可以有效控制结构的振动,提高稳定性。

5. 模拟和测试在开始建造之前,通过模拟和测试可以验证抗风设计方案的有效性和可行性:- 风洞试验:通过建立风洞模型,模拟真实环境中的风场情况,观测建筑物的响应和变形。

- 结构分析:使用计算机模拟软件进行结构分析,验证设计方案在不同风荷载下的稳定性和安全性。

建筑物的抗风设计理论研究在我们的日常生活中,建筑物是不可或缺的一部分。

它们为我们提供了居住、工作和娱乐的场所。

然而,你是否曾经想过,当狂风肆虐时,这些建筑物是如何屹立不倒的?这背后离不开精心的抗风设计。

抗风设计是确保建筑物在强风环境下安全稳定的关键,它涉及到众多学科领域的知识,包括物理学、力学、工程学等等。

风对建筑物的影响是多方面的。

首先,风会对建筑物产生直接的压力。

这种压力会随着风速的增加而增大,如果建筑物的结构不够坚固,就可能会出现变形甚至倒塌的危险。

其次,风还会引起建筑物的振动。

持续的振动可能会导致结构的疲劳损伤,降低建筑物的使用寿命。

此外,在一些特殊的地形和环境中,比如沿海地区或者山区,还可能会出现龙卷风、台风等极端强风天气,这对建筑物的抗风能力提出了更高的要求。

为了有效地抵抗风的影响,建筑物的抗风设计需要考虑多个因素。

其中,建筑物的形状和体型是非常重要的一点。

合理的形状和体型可以减少风的阻力,从而降低风对建筑物的压力。

例如,流线型的设计在风工程中常常被采用,因为它能够有效地引导风的流动,减少风的阻力。

建筑物的高度和宽度比例也会影响其抗风性能。

一般来说,较矮且宽的建筑物在抗风方面相对更有优势,因为它们的重心较低,稳定性更好。

而过高且细长的建筑物则更容易受到风的影响,需要采取更加严格的抗风措施。

在抗风设计中,结构体系的选择至关重要。

常见的结构体系包括框架结构、剪力墙结构、筒体结构等。

不同的结构体系在抵抗风荷载方面具有不同的特点。

框架结构具有较好的灵活性,但抗侧刚度相对较弱;剪力墙结构则能够提供较大的抗侧刚度,但灵活性较差;筒体结构则结合了两者的优点,具有较好的抗风性能。

材料的选择也是抗风设计中的一个关键环节。

高强度、高韧性的材料能够更好地承受风荷载的作用。

例如,在高层建筑中,常常使用钢结构或钢筋混凝土结构,这些材料具有较高的强度和良好的变形能力,能够有效地抵抗风的影响。

除了建筑物本身的设计,周围环境也会对其抗风性能产生影响。