环境科学概论

- 格式:doc

- 大小:210.50 KB

- 文档页数:8

环境科学概论第一章绪论环境与发展是当今世界各国普遍关注的重大问题。

人类经过漫长的奋斗历程,特别是从产业革命以来,在改造自然和发展经济方面做出了巨大的成就。

与此同时,由于工业化过程中的处置适当,尤其是不合理的开发利用自然资源,造成了全球性的环境污染和生态破坏,对人类的生存和发展构成了现实威胁。

保护生态环境,实现可持续发展,已成为全世界紧迫而艰巨的任务。

环境科学就是在现代社会经济发展过程中,为了解决环境问题而诞生的一门新兴科学。

他是一个有多学科到跨学科的庞大科学体系组成的新兴学科,也是介于自然科学`社会科学和技术科学之间的边际科学,是现代科学技术向深度、广度进军的标志,是人类认识自然、改造自然,并进一步升华的表现。

环境科学诞生的时间不久,并正在发展之中,因此对于环境科学的研究对象`任务`内容和分科给以确切完备的答复尚有一定困难。

但是,学科的发展异常迅速,特别是自70年代以来20年间所取得的丰硕成果,其研究领域之广,出版书刊之多,资料积累之丰富,在科学发展史上都是罕见的。

在这种情况下,对它的研究对象`任新的学科发展更是有益的。

第五章固体废物与环境务`内容`分科和发展动向进行概括的总结和探讨是十分必要和可能的,对于促进随着生产的发展和人民生活水平的提高。

使固体废弃物的排放量骤增,堆放和处置场地却日益减少,处置费用也越来越高],以及有害废弃物处置不当所造成的对大气、水士的严重污染,加恶化着环境,危害人体。

另一方面,全球范围的天然资源的渐减少,迫使大家重固体废弃物的再生利用,增加会的物质财富。

因此,固体废物的处和利用已日成环境科学中急需研究解决的问题之一。

第一章绪论环境与发展是当今世界各国普遍关注的重大问题。

人类经过漫长的奋斗历程,特别是从产业革命以来,在改造自然和发展经济方面做出了巨大的成就。

与此同时,由于工业化过程中的处置适当,尤其是不合理的开发利用自然资源,造成了全球性的环境污染和生态破坏,五章对人类的生存和发展构成了现实威胁。

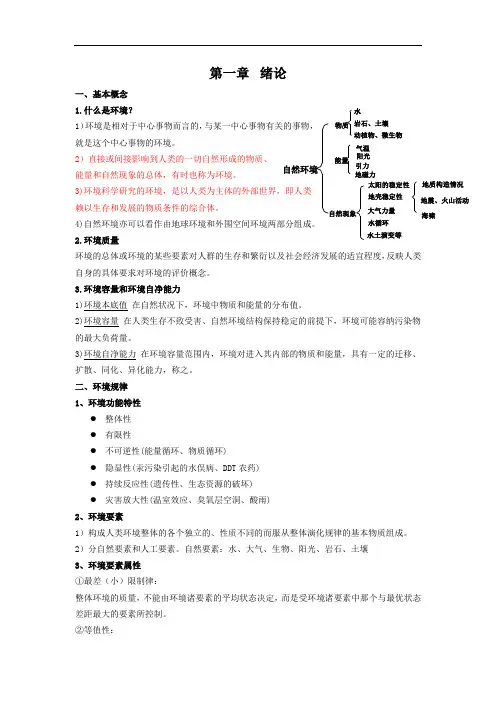

自然环境物质自然现象水岩石、土壤动植物、微生物气温阳光引力地磁力太阳的稳定性地壳稳定性大气力量水循环水土演变等地质构造情况地震、火山活动海啸能量第一章 绪论一、基本概念 1.什么是环境?1)环境是相对于中心事物而言的,与某一中心事物有关的事物, 就是这个中心事物的环境。

2)直接或间接影响到人类的一切自然形成的物质、 能量和自然现象的总体,有时也称为环境。

3)环境科学研究的环境,是以人类为主体的外部世界,即人类赖以生存和发展的物质条件的综合体。

4)自然环境亦可以看作由地球环境和外围空间环境两部分组成。

2.环境质量环境的总体或环境的某些要素对人群的生存和繁衍以及社会经济发展的适宜程度,反映人类自身的具体要求对环境的评价概念。

3.环境容量和环境自净能力1)环境本底值 在自然状况下,环境中物质和能量的分布值。

2)环境容量 在人类生存不致受害、自然环境结构保持稳定的前提下,环境可能容纳污染物的最大负荷量。

3)环境自净能力 在环境容量范围内,环境对进入其内部的物质和能量,具有一定的迁移、扩散、同化、异化能力,称之。

二、环境规律 1、环境功能特性● 整体性 ● 有限性● 不可逆性(能量循环、物质循环) ● 隐显性(汞污染引起的水俣病、DDT 农药) ● 持续反应性(遗传性、生态资源的破坏) ● 灾害放大性(温室效应、臭氧层空洞、酸雨) 2、环境要素1)构成人类环境整体的各个独立的、性质不同的而服从整体演化规律的基本物质组成。

2)分自然要素和人工要素。

自然要素:水、大气、生物、阳光、岩石、土壤 3、环境要素属性 ①最差(小)限制律:整体环境的质量,不能由环境诸要素的平均状态决定,而是受环境诸要素中那个与最优状态差距最大的要素所控制。

②等值性:即各个环境要素,无论它们本身在规模上或数量上如何的不同,但要是一个独立的要素,那么对于环境质量的限制作用无质的差异。

任何一个环境要素,对于环境质量的限制,只有他们处于最差状态时,才具有等值性。

环境科学概论环境科学是一门跨学科的科学,它研究环境和人类活动对环境的影响。

这门学科的目标是理解和解决环境问题,以保护和改善我们的生活质量。

环境科学的定义环境科学是一门研究环境和环境问题的科学。

它涉及到许多不同的学科,包括生物学、化学、地理学、物理学、社会学等。

环境科学家使用这些学科的知识和方法来研究和解决环境问题。

环境科学的重要性环境科学的重要性在于它帮助我们理解和解决环境问题。

环境问题包括污染、气候变化、生物多样性丧失、资源枯竭等。

这些问题对人类的生活质量和生存都构成了威胁。

通过环境科学,我们可以更好地理解这些问题的原因和影响,从而找到解决这些问题的方法。

环境科学的研究领域环境科学的研究领域非常广泛。

例如,大气科学家研究气候变化和空气污染;水科学家研究水资源管理和水质问题;生态学家研究生物多样性和生态系统健康;土壤科学家研究土壤质量和土地利用问题等。

环境科学的挑战尽管环境科学在解决环境问题上取得了一些进展,但我们仍然面临着许多挑战。

首先,环境问题往往是复杂的,涉及到许多不同的因素和利益相关者。

其次,我们的知识和技术仍然有限,无法完全理解和解决所有环境问题。

最后,环境问题往往需要全球合作来解决,但国际合作往往受到政治和经济因素的影响。

环境科学的未来尽管面临挑战,但环境科学的未来仍然充满希望。

随着科学技术的发展,我们将有更强的能力来理解和解决环境问题。

同时,越来越多的人开始认识到环境问题的重要性,这将推动更多的资源投入到环境科学的研究和应用中。

此外,随着全球化的进程,国际合作也将在解决环境问题上发挥更大的作用。

总的来说,环境科学是一门重要的科学,它对我们理解和解决环境问题具有重要的意义。

我们应该继续支持和推动环境科学的研究和应用,以保护和改善我们的环境。

第一章绪论第一节环境及环境要素第二节环境问题及环境保护第三节环境学及环境科学第一节环境及环境要素环——周围境——事物及其状态环境是相对于中心事物而言的,与某一中心事物发生关系的周围一切因素的总和。

中心事物是环境的主体周围相关事物是环境的客体环境科学研究的环境,是以人类为主体的外部世界,即人类赖以生存和发展的物质条件的综合体。

生态学研究的环境,是生物周围与生物发生关系的相关事物的集合。

《中华人民共和国环境保护法》的环境是指影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体,包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。

环境有一定范围,其大小取决于主体的影响力,即主体和客体之间相互作用的“辐射半径”。

——人类赖以生存和发展所必需的自然条件和自然资源的总和。

包括空间、物质(大气、土壤、水体)、能量(物理、化学、生物)、自然现象人工环境——通过人类活动形成的物质(汽车)、能量(电)、精神产品(影视)1)物质多样性生命物质、非生命物质(2)形态多样性陆地:高山、丘陵、平原、高原、盆地,水域:江、河、湖、海……(3)过程多样性过程性质:物理过程、化学过程、生物过程、生态过程过程时间:短期过程、中期过程、长期过程(4)功能多样性生态功能、资源功能、废物消纳功能……人类需求与创造的多样性1)人类的需求物质需求、精神需求、服务需求……(2)人类的创造创造的方式、过程和结果具有多样性人与环境相互作用多样性(1)界面多样性城市、乡村、陆海空……(2)方式多样性资源开发、工农业生产、废物排放、城市建设……(3)过程多样性物理过程、化学过程、生物过程、生态过程(4)效应多样性人类活动对环境产生的效应:物理、化学、生物、生态……环境变化对人类产生的效应:生理、社会、经济、技术……指构成人类环境系统的各个独立的、性质不同而又服从整体演化规律的基本物质组分。

名词解析1)环境:是指影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总称。

2)环境承载力:是指在一定时期、范围下,维持人类-环境系统稳定,人类活动不引起环境功能破坏发生质的改变的能力,其实质就是在维持人与环境和谐的前提下,人-环境系统所能承受的人类活动的阈值。

3)物质循环:生态系统之间矿物元素的输入与输出,以及他们在大气圈、水圈、岩石圈之间和生物间的交换。

4)生物富集:是指生物从周围环境(水体、土壤、大气)吸收并积累某种元素或难降解的物质,使其在有机体内的浓度超过周围环境中浓度的现象。

5)生态效率:是指各能量参数在各营养级之间及内部传递与转化的效率。

选择题1)环境的特性:整体性、区域性、相对稳定性、变化的滞后性、脆弱性。

2)环境科学的形成与发展阶段:1.环境科学分化发展阶段2.环境科学交叉与整合阶段3.从环境问题全球化与定量环境模型构建阶段。

3)环境科学研究对象:P12研究“人类—环境”之间的对立统一关系。

4)大气垂直结构:对流层、平流层、中间层、热成层、散逸层。

5)土壤的特性:吸附性、缓冲性、氧化还原性以及自净功能。

6)物质循环的类型:水循环、气体型循环、沉积型循环、有毒有害物质循环。

7)能量转化效率:摄取量、同化量、呼吸量、生产量。

8)人工生态系统的特点:1人类作为主导因子,环境人工化明显2人工环境的多样化3人工环境的脆弱性4环境污染严重9)迁移与扩散方式:溶解迁移、还原迁移、螯合迁移、悬粒迁移、生物迁移。

简答题1.环境科学的任务第一、探讨人类社会持续发展对环境的影响及其环境质量的变化规律,了解全球环境变化的历史、演化机理、环境结构及其基本特性等,从而为改善环境和创造环境提供科学依据。

第二、揭示人类活动同自然环境之间的关系,探索环境变化对人类生存和地球环境安全的影响。

第三、探索和发现环境污染物在环境中的迁移、转化、作用机理及对人体的影响,探索污染物对人体健康危害的机理及环境规律,从而为人类健康的生活提供服务和指导。

1.生态学是研究生物体与其周围环境(包括非生物环境和生物环境)相互关系的科学。

生态系统指由生物群落与无机环境构成的统一整体。

生态系统的范围可大可小,相互交错,最大的生态系统是生物圈;最为复杂的生态系统是热带雨林生态系统。

2.生物圈是指地球上凡是出现并感受到生命活动影响的地区。

是地表有机体包括微生物及其自下而上环境的总称,是行星地球特有的圈层。

它也是人类诞生和生存的空间。

生物圈是地球上最大的生态系统。

3.生态系统的组成分为“无机环境”和“生物群落”两部分。

【由无机环境生物的生产者(绿色植物)、消费者(草食动物和肉食动物)以及分解者(腐生微生物)4部分组成。

】4.生态系统的结构(1)形态结构生态系统的生物种类、种群数量、种的空间配置(水平分部、垂直分布)、种的时间变化(发育、季相)等构成了生态系统的形态结构。

例如,在森林生态系统中,有各种乔木、灌木和草本植物,有各种动物和复杂的微生物种群。

(2)营养结构生态系统各组成部分之间建立起来的营养关系,构成了生态系统的营养结构。

它是生态系统中能量和物质循环的基础。

生态系统中,有食物关系把多种生物链接起来,一种生物以另一种生物为食,另一种生物再以第三种生物为食……彼此形成一个以食物连接起来的连锁关系,成为食物链。

按照生物间的相互关系,一般可把食物链分为捕食性食物链、碎食性食物链、寄生性食物链及腐生性食物链。

5.生态系统的功能生态系统中能量流动、物质循环和信息联系构成了生态系统的基本功能。

(1)生态系统中的能量流动生态系统中全部生命活动所需要的能量均来自太阳。

太阳能在生态系统中的流动是按热力学定律进行的。

(2)生态系统中物质循环在生态系统中不仅随时进行着能量的转换和流动,而且无时无刻不在进行着各个组成见的物质循环。

生态系统中的一切生物(动物、植物、微生物)和非生物的环境,都是由运动着的物质构成的,并在地球长期的演化过程中建立起各种循环体系。

与人类环境关系比较密切的主要有水、碳、氮三大循环。

环境科学概论第一章绪论概念:环境:指以人类为主体①外部世界,环境就是人类生存环境,指①是环绕于人类周围①客观事物①整体,它包括自然环境,也包括社会环境。

或者为指围绕着人群空间,以及其中可以直接、间接影响人类生活和发展①各种自然因素和社会因素①总体。

环境法中①环境:指影响人类生存和发展①各种天然①和经过人工改造①自然因素①总体,包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。

环境科学:以“人类-环境”系统为其特定①研究对象,它是研究“人类-环境”系统①发生和发展、调节和控制以及改造和利用①科学。

其目①在于探讨人类社会持续发展对环境①影响及其环境质量①变化规律,从而为改善环境和创造新环境提供科学依据。

环境要素:又称环境基质,是指构成人类环境整体①各个独立①、性质不同①而又服从整体演化规律①基本物质组成。

环境问题:指自然过程突变或人类活动引起①环境破坏和环境质量变化,以及由此给人类生产、生活和健康带来①不利影响。

其原因是人类认识①局限性和环境①复杂多变性。

原生环境问题:又称第一类环境问题,是指由于自然环境自身变化引起①,没有人为因素或人为因素很少①环境问题。

次生环境问题:又称第二类环境问题,是指由于人为因素所造成①环境问题。

第二章大气环境概念:干结空气:大气中除去水汽和固体杂质以外①整个混合气体。

主要成分是氮气(78.09%)和氧气(20.94%)。

其次是氩气(0.934%体积)和二氧化碳(0.033%体积)。

空气中水①体积百分含量在0.1-0.5%之间,其余①大气成分为稀有气体。

大气污染:指由于人类活动和自然过程引起某种物质进入大气中,呈现出足够①浓度,达到了足够①时间并因此而危害了人体①舒适、健康和福利或危害了环境①现象。

大气污染源:指向大气环境排放有害物质或对大气环境产生有害影响①场所,设备和装置。

包括:天然源(指自然界自行向大气环境排入污染物①污染源。

环境定义:环境科学中所研究的环境是以人类为主体的外部世界,即人类赖以生存和发展的物质条件的综合体,包括自然环境和人工环境工环境环境科学定义:是一门研究人类社会发展活动与环境演化动与环境演化规律规律之间相互作用关系,寻求人类社会与环境协同演化、持续发展途径与方法的的科学。

方法的的科学。

它提供了综合、它提供了综合、定量和跨学科的方法来研究环境系统。

由于大多数环境问题涉及人类活动,因此活动,因此经济经济、法律和社会科学知识往往也可用于环境科学研究。

环境容量(环境容量(Environment Environment capacity capacity)):指在人类生存与自然生态不致受害的前提下,某一环境所能容纳污染物的最大负荷。

环境要素(环境要素(Environment Environment factor factor)):构成人类环境整体的各个独立的、性质不同而又服从于整体演化规律的基本物质组分称环境要素,也称环境基质。

——包括水、大气、阳光、岩石、土壤——包括水、大气、阳光、岩石、土壤等非生物环境要素以等非生物环境要素以 及动物、植物、微生及动物、植物、微生物等生物环境要素。

环境问题环境问题::是指由于人类活动作用于人们周围的环境引起了环境质量变化,以及这种变化反过来对人类的生产、生活和健康的产生了影响。

了影响。

人类面临的全球性问题:全球性的环境污染:全球性的环境污染:气候变暖,气候变暖,臭氧层耗竭,大面积酸雨污染,淡水资源的耗竭及污染; 大面积的生态破坏:生物多样性锐减,土壤退化及荒漠化,森林面积锐减;突发性的严重污染事故和化学品的污染及越境转移境转移可持续发展的内涵:第一,强调公平性原则,强调公平性原则,包括本代人的公平、包括本代人的公平、代际间的公平以及公平分配有限资源; 第二,强调持续性原则,其核心是指人类的经济和社会发展不能超越资源与环境的承载能力;能力;第三,强调共同性原则,即可持续发展作为全球发展的总目标,其所体现的公平性和持续性原则是共同的,而实现这一。

801环境科学概论简介环境科学概论是一门介绍环境科学基本概念、原理和方法的学科。

本课程旨在使学生建立起对环境科学的整体认识,并培养环境问题的分析与解决能力。

通过学习环境科学概论,学生将了解到环境科学的重要性以及环境问题的产生原因和解决方法。

第一部分:环境科学基础环境科学是一门综合性的学科,主要研究人类与自然环境相互作用的规律和过程。

其基础包括环境与生态学、大气科学、地球科学、水文学、土壤学等。

环境科学的研究对象包括自然环境和人类活动对环境的影响。

第二部分:环境问题与挑战环境问题是指由于人类活动导致的对自然环境造成的破坏或污染。

常见的环境问题包括水污染、空气污染、土壤退化、垃圾处理等。

环境问题的严重性对人类的生存和发展产生了巨大的挑战,因此我们需要采取措施来解决这些问题。

第三部分:环境保护与可持续发展环境保护是指采取各种措施来保护和改善环境质量,以保护人类的生存环境。

可持续发展是指在满足当前需要的前提下,不损害后代满足其需求的能力。

环境保护与可持续发展是当今社会所面临的重要任务,需要政府、企业和个人共同努力。

第四部分:环境科学研究方法环境科学研究方法是指用于研究环境问题的科学方法和技术手段。

常见的研究方法包括实地调查、采样、实验室分析、数学建模等。

研究方法的选择应根据具体问题的性质和研究目的来确定,以确保研究结果的准确性和可靠性。

结语环境科学概论是一门重要的学科,通过学习该课程可以使学生对环境科学有一个整体的认识,并培养环境问题的分析与解决能力。

在当前环境问题日益严重的情况下,环境科学的研究和环境保护工作显得尤为重要。

希望通过本课程的学习,能够培养更多的环境科学人才,为保护地球家园做出自己的贡献。

环境科学概论复习环境科学是一门跨学科的科学领域,涉及到物理、化学、生物、地理、社会学等多个学科的知识和方法,旨在研究和解决人类与环境之间的相互作用问题。

下面是环境科学概论的复习内容。

一、环境科学概念与发展历程1.环境科学的定义及其研究内容环境科学是研究环境问题的一门综合性科学,主要内容包括环境的组成、性质、变化规律以及环境与生物、人类的相互作用等。

2.环境科学的发展历程环境科学的发展可以分为三个阶段:自然环境研究阶段、环境问题研究阶段和可持续发展研究阶段。

其中,自然环境研究阶段主要关注环境的组成和性质;环境问题研究阶段则关注环境问题的发生原因和解决方案;可持续发展研究阶段则强调人与环境的和谐发展。

二、环境问题及其影响1.全球环境问题全球环境问题包括气候变化、水资源短缺、土地退化、生物多样性丧失等。

这些问题不仅对人类生存和发展造成威胁,也对生态系统和环境稳定性产生了严重影响。

2.国内环境问题国内环境问题主要包括大气污染、水污染、土壤污染、噪声污染等。

这些问题主要源于工业发展、农业生产、城市化进程和能源消耗等。

三、环境保护与环境治理1.环境保护的原则环境保护的原则包括预防原则、综合利用原则、资源节约原则及环境治理原则等。

预防原则强调采取措施预防环境污染的发生;综合利用原则强调合理利用和综合利用资源;资源节约原则倡导合理使用资源;环境治理原则要求持久稳定地改善环境质量。

2.环境治理的方法环境治理的方法包括技术措施、法律制度和经济手段等。

技术措施主要包括污染防治技术和清洁生产技术;法律制度包括环境保护法律法规和环境规划管理制度;经济手段包括环境税收、排污许可证等。

四、可持续发展与生态文明建设1.可持续发展的概念及原则可持续发展是指满足当前社会和经济发展需求的同时,能够满足未来代际发展需求的发展方式。

其原则包括经济发展与环境保护协调发展、社会公正与公平、文化多样性等。

2.生态文明建设的目标与路径生态文明建设的目标是实现人与自然的和谐共生。

环境科学概论环境科学概论是环境科学、环境工程专业、生态学、地理学及资源环境与城乡规划等专业的一门专业基础课, 通过该课程的讲授,目标是培养以上专业学生的环境科学基础理论和基础知识,了解环境问题的复杂性及环境科学的总体轮廓,包括环境科学的研究对象、任务、分科、发展与特点。

特别是重点了解大气环境、水环境和土壤环境的特点,了解人类活动引起的以上环境要素的污染特征,包括主要污染源和污染物,掌握污染物在各环境要素中的转化规律及污染物扩散模式。

同时了解全球当前主要的热点环境问题,初步掌握环境质量评价的基本内容。

第一章绪论第一节环境、环境问题和环境科学的产生1.环境(Environment)1.1 什么是环境环境,就词义而言,是指周围的事物,环境总是相对于某一个主体而言,从这一角度上讲,环境是一个相对的概念,它会随着“主体”的变化而改变。

“环境”一词,作为一个专门术语,同样会随着学科的不同而具有不同的含义。

例如,对于生态学,由生态学的经典定义:“研究生物之间及其生物和环境之间相互关系的科学”,不难看出生态学中的环境是相对于生物这一主体而言的外部世界,它包括光照、水分、土壤,温度、地形地貌等。

什么是环境科学中的环境?对于伴随着20世纪50年代前后“环境问题”,更确切地说是“环境污染问题”的第一次高潮的出现而逐渐发展起来,并逐渐扩大其研究内容的环境科学来说,其主体是人类。

环境科学中的“环境”的定义应该是以人为主体的外部世界的全部。

这里的外部世界包括人类已经认识到的,直接或间接影响人类生存与发展的周围事物。

它包括非生物环境(Physical environment)(大气环境、水环境、土壤环境),也包括生物环境(Biological environment)。

1.2 与环境密切相关的概念(1) 生态(Ecology)生态学的定义颇多,从最初的1866年德国博物学家E. Haeckel在其所著《普通生物形态学》》中给生态学下的最经典的定义:“研究生物之间及其生物和环境之间相互关系的科学”,到1972年现代著名生态学家E.P.Odum在其出版的教科书《生态学基础》中的定义:“生态学为研究自然界的构造和功能的科学”。

第一章 绪论1.环境的基本概念环境科学中,环境是指以人类为主体的外部世界,主要是地球表面与人类发生相互作用的自然要素及其总体。

中华人民共和国环境保护法:本法所称环境,是指影响人类生存和发展的各种天然的和人工改造的自然因素的总体2.环境的分类聚落环境(院落环境、村落环境、城市环境)区域环境(森林环境、草原环境、海洋环境、湖泊环境 城市环境、农村环境、开发区环境) 地球环境(地理环境、地质环境)宇宙环境3.八大公害事件的致污因子烟尘,SO2,光化学烟雾,甲基汞,镉,煤尘重金属粉尘4.当今全球性的三大环境问题全球变暖,酸雨沉降,臭氧层空洞5.环境问题引发的第一第二次高潮第一次:八大公害事件第二次:全球性\广域性环境问题,大面积的生态破坏,突发性的严重污染事件\化学品的污 染及越境转移6.标志环境科学产生的书籍《寂静的春天》、《增长的极限》第二章 生态学基础1.种群数量变动规律种群增长的“J ”型曲线产生条件:理想状态——食物充足,空间不限,气候适宜,没有天敌等;增长特点:种群数量每年以一定的倍数增长,第二年是第一年的λ倍。

计算公式:t 年后种群的数量为(N0为起始数量, t 为时间,Nt 表示t 年后该种群的数量,λ为年均增长率。

)此方程画出的曲线开始时呈指数增长趋势,后来增长趋势逐渐缓慢,最后(在接近环境容纳量K 时)达到比较稳定的停滞水平,呈现“S ”形,所以又叫做种群增长的“S ”型曲线。

种群数量由0→K/2值时,种群增长率增大种群数量在 K/2值时,种群增长率最大种群数量K/2 →K 值时,种群增长率不断降低种群数量达到K 值时,种群增长率为零,但种群数量达到最大,且种内斗争最剧烈。

2.群落概念:同一时间内,一定区域中不同生物种群有规律的组合在一起形成的一个集合体 N t =N 0λt结构:垂直结构:大多数群落的内部都有垂直分化现象,即成层现象。

水平结构:不同种群在水平方向上的分区现象。

演替:(1)原生演替概念:在从未有过生物生长或虽有过生物生长但已被彻底消灭了的原生裸地上发生的生物演替,又称为初生演替。

过程:裸岩→地衣→苔藓→草本→灌木→乔木→森林例子:沙丘、火山岩、冰川泥等。

(2)次生演替概念:开始于次生裸地或次生芜原(不存在植被,但在土壤或基质中保留有植物繁殖体的裸地上的群落演替。

过程:一年生杂草→多年生杂草→灌木→乔木林例子:火灾过后的草原、过量砍伐的森林、弃耕的农田等。

3.生态系统能量流动规律十分之一定律第三章大气环境1.大气的结构对流层(对流运动显著,四是大气现象复杂多变)平流层(臭氧层, 平流层中空气无对流,适于空中飞行)中间层热成层(暖层、电离层);逸散层2.一次污染物、二次污染物概念(1)一次污染物:是指直接从污染源排放的污染物质,如二氧化硫、一氧化氮、一氧化碳、颗粒物等。

它们又可分为反应物和非反应物,前者不稳定,在大气环境中常与其它物质发生化学反应,或者作催化剂促进其它污染物之间的反应,后者则不发生反应或反应速度缓慢。

(2)二次污染物:是指由一次污染物在大气中互相作用经化学反应或光化学反应形成的与一次污染物的物理、化学性质完全不同的新的大气污染物,其毒性一般比一次污染物还强。

最常见的二次污染物如硫酸及硫酸盐气溶胶、硝酸及硝酸盐气溶胶、臭氧、光化学氧化剂Ox,以及许多不同寿命的活性中间物(又称自由基),如HO2、HO等。

3.大气污染物的作用和危害4.空气污染指数API计算基本计算式:设I为某污染物的污染指数,C为该污染物的浓度。

C大与C小:在API分级限值表中最贴近C值的两个值,C大为大于C的限值,C小为小于C的限值。

I大与I小:在API分级限值表中最贴近I值的两个值,I大为大于I的值,I小为小于I的值。

5.室内大气污染杀手五大杀手:氡、放射性、甲醛、苯、氨三大杀手:甲醛、苯系物、氡及其气体6.大气污染的类型还原型(煤炭型);氧化型(汽车尾气型)根据燃料的性质和大气污染物的组成划分:煤炭型、石油型、混合型、特殊型7.硫氧化物和氮氧化物的化学转化和光化学转化8.光化学烟雾形成过程:1)CmHn转化是产生“烟雾”的主要成分a.NO2和CmHn反应生成OHb. NO与OH反应生成NO2c. O3的含量不断增加d. CmHn和OH反应生成醛e. NO2和醛反应生成PAN(过氧乙酰硝酸脂)形成条件:(1)光化学烟雾形成的地理条件地区:天顶角小于60 的地区季节:夏、秋天气条件:晴朗、高温、低湿、有逆温、风力小(2)污染源条件:以石油为燃料的工厂、汽车的尾气排放危害:9.影响大气污染物扩散的因素(1)气象因素①风的影响: 1. 风向:影响大气中污染物输送的方向2. 风速:影响大气中污染物和空气混合速度,决定污染物浓度的高低②温度层结大气稳定度:在垂直方向上大气稳定的程度。

三种类型:1.不稳定型:有利于污染物质的稀释、扩散,不易发生大气污染事件2.中性型:不利于污染物的稀释和扩散3.稳定型:容易出现大气污染事件③不同温度层结下的烟型:1.翻卷型(波浪型)2.锥形3.平展型4.上升型(屋脊型)5.熏蒸型(漫烟型)(2)地理因素:1. 动力效应:地形地物2. 热力效应:山谷风、海陆风3. 城市热岛效应(3)其他因素:1.污染物的性质和成分2. 污染源的几何形状和排放方式10.五种烟型对于污染扩散有利、不利见书P4011.大气污染扩散模式高斯扩散模式—有界条件下的大气扩散模式无界空间连续点源扩散模式高架连续点源扩散模式第四章水体环境1.水体、水质的概念、区别、联系水体的概念:地表水圈的重要组成部分,指的是以相对稳定的陆地为边界的天然水域,包括有一定流速的沟渠、江河和相对静止的堰塘、水库、湖泊、沼泽,以及受潮汐影响的三角洲和海洋。

水质的概念:水相的质量或性质。

水质的概念通过水体的物理、化学和生物的特征及组成状况,反映水体环境自然演化过程和人类活动影响的程度。

联系:水体包括水质、水生生物、河床底泥和水中悬浮物。

2.水体污染源自然污染源,人为污染源按人类活动方式:工业、农业、生活污染源;按排放污染物空间分布方式:点源、面源。

3.水体污染物化学污染物:无机无毒物质、无机有毒物质、有机无毒(耗氧)物质、有机有毒物质生物污染物:细菌、病毒、原生动物、原生蠕虫放射性物质:人工放射性物质:核武器试验、核工业排放热污染:天然水体接受热流出物使收纳水体水温升高的现象。

4.水体污染物测定指标物理指标:透明、浊度、温度、悬浮物、放射性等。

化学指标:p H值、硬度、有机物、有机毒物、无机毒物等。

微生物学指标:反映水体受生物性污染的过程及饮用水的卫生安全程度,指标包括:细菌总数:100个/M L(饮用水卫生标准)大肠菌群:3个/M(饮用水卫生标准)2000个/L(地面水标准中二类水体标准)耗氧有机物测定指标:(1)化学需氧量(C O D):在一定严格条件下,用化学氧化剂(重铬酸钾、高锰酸钾),氧化水中有机污染物时消耗氧化剂的量。

(2)生化需氧量(B O D):在有氧的情况下,微生物(主要是细菌)分解水中的有机物质的生物化学过程中所需溶解氧的量。

生化需氧量愈高,水中需氧有机物愈多。

(3)溶解氧(D O):溶解于水中的分子氧,一般以每升所含氧的毫克数表示(m g/L)。

水体中溶解氧的含量与植物的光合作用和大气曝气作用(大气复氧)有关。

5.污染物在水体中的运动特征(1)推流迁移:指污染物在水流作用下产生的迁移作用。

作用:只改变水流中污染物的位置,不能降低污染物的浓度。

(2)分散作用:是由分子的随机运动引起的指点分散现象。

假定污染物质点的动力学特性和水质点是一致的(分子扩散、湍流扩散、弥散作用)(3)污染物的衰减和转化保守物质:进入水体后,随水流运动不断变换所处的空间位置,由于分散作用不断向空间扩散而降低其初始速度,但不改变总量。

如:重金属、高分子有机化合物。

非保守物质:不断扩散降低浓度;污染物自身衰减而加速浓度降低。

两种衰减的方式:由自身的运动变化规律决定;在水环境因素的作用下,因化学或生物的反应而不断衰减。

综上所述:推流迁移:总量不变、分布不变推流迁移+分散:总量不变、分布改变推流迁移+分散+衰减:总量改变、分布改变6.水体富营养化概念:由于氮、磷等植物营养物质含量过多而引起的水质污染现象称为水体富营养化,是湖泊演化过程中的一个概念。

一般发生在湖泊、河口、水库、沼泽、海湾等缓流水体中。

过程:类型:天然富营养化、人为富营养化特征:①浮游生物大量繁殖,水中溶解氧含量降低。

②水体中藻类的种类减少,个体迅速增加;③因占优势的浮游藻类颜色不同,水面往往呈现蓝、红、棕、乳白等颜色,海水中出现叫“赤潮”、淡水中称“水华”。

危害:①DO降低,使鱼类难以生存;②藻类种类减少,危及鱼类生存,因有些藻类有胶质膜,有的甚至有毒,不能成为良好饲料;③危害水源,硝酸盐、亚硝酸盐对人、畜都有害;④加快湖泊老化的进程。

防止途径:控制富营养化的速度可以从限制藻类所需任何一种养分着手。

不同藻类的限制因子不一样,根据藻类本身的组成、生长阶段和环境中营养元素提供的数量。

7.重金属在水体中的迁移转化污染特征:①在自然界中的分布:分布广、含量低、危害明显。

②属于过渡性元素:化学性质由电子层结构决定,价态变化较多,配位络合能力强。

③在水环境中的迁移转化:机械迁移、物理化学迁移、生物迁移。

④毒性效应:易于蛋白质和酶等高分子物质结合,产生不可逆的变性,导致生理或代谢过程的障碍,或与脱氧核糖核酸等相互作用而致突变。

迁移转化:①重金属化合物的沉淀-溶解作用②重金属的氧化还原转化③重金属的络合作用④重金属的胶体化学吸附迁移转化⑤某些重金属的甲基化作用8.水体污染防治对策建立生态观念,保护水环境,;减少耗水量;调整工业布局9.城市污水处理(1)一级污水处理:通过机械过滤、筛滤等,去除废水中呈悬浮物状况的污染物,排放前再进行氯化消毒。

效果:可除掉35%的BOD和60%的SS,为初级处理。

优点:设备简单,费用低缺点:处理后的水只适合向自净能力非常强的水体排放(2)二级污水处理:为生化处理。

主要去除耗氧有机物(BOD5)。

可大幅度去除污水中呈胶态和溶解态的有机物。

效果:去除75% ~90%的BOD,90%的悬浮物质,25%的N,10%-30%的P。

条件:提供氧气——曝气池优点:除去污水中的耗氧有机物,保护DO缺点:不能控制水体富营养化(3)三级污水处理:深度,主要去除难降解物质(N、P)。

又称污水的高级处理或深度处理,主要采用物理化学法、生物法实现。

效果:去除N、P等污染物。

去除99%的SS、BOD,50%-95%的N,94%的P。

优点:基本上去处了N、P等植物性营养物质,防止水体富营养化缺点:处理费用较高,一般是二级处理的2倍,一级处理的4倍第五章土壤环境1.土壤的概念土壤是环境中特有的组成部分,是位于陆地表面呈连续分布,具有肥力并能生长植物的疏松层,它是一个复杂的物质体系。