产气荚膜梭菌

- 格式:ppt

- 大小:1.20 MB

- 文档页数:20

产气荚膜梭菌国标检测方法

《产气荚膜梭菌国标检测方法》

产气荚膜梭菌是一种在自然界中广泛分布的细菌,在土壤、水体和动植物表面等环境中都可能存在,同时也是人和动物的肠道正常菌群。

然而,产气荚膜梭菌也会引起食物中毒,对人体健康造成威胁。

因此,及时、准确地检测产气荚膜梭菌成为了食品安全监管的重要内容之一。

为了规范产气荚膜梭菌的国家标准检测方法,中国国家标准化管理委员会发布了《食品安全国家标准食品微生物检验鲜肉和肉制品、水产品及蛋品中产气荚膜梭菌检验》(GB 4789.9-2016)。

该标准规定了在食品中产气荚膜梭菌的检测方法及技术要求,其内容包括了样品制备、检测方法、结果判读和报告等方面。

在该标准中,样品制备包括了样品采集、致病菌分离培养和纯化等步骤;检测方法主要采用分子生物学技术和培养方法相结合的策略;结果判读则依据标准规定的指标和标准质控程序进行判定;报告部分则要求对检测结果进行详细的描述和解释。

此外,随着检测技术的不断更新和完善,国家标准化管理委员会也会不断修订和完善相关标准,以确保检测方法的准确性和适用性。

同时,食品生产企业也应当严格按照国家标准要求,对生产过程中的食品样品进行产气荚膜梭菌的检测,以保障食品的安全和质量。

总之,《产气荚膜梭菌国标检测方法》作为国家标准的一部分,对食品安全监管起着重要的作用,通过该标准的执行,可以有效避免食品中产气荚膜梭菌的污染,保障食品安全,保护消费者的健康。

产气荚膜梭菌菌落特征

产气荚膜梭菌是一种革兰氏阳性菌,常见于土壤、水、食品等环境中。

其特征是产生荚膜和气泡,因此得名“产气荚膜梭菌”。

产气荚膜梭菌的菌落特征是圆形或不规则形状,呈灰白色或淡黄色。

其表面光滑,有时会出现凹凸不平的现象。

在培养基上,产气荚膜梭菌会产生气泡,使培养基呈现明显的气体产生现象。

此外,其还会在培养基表面形成厚实的荚膜,这种荚膜具有一定的粘性,可以固定在培养基表面。

产气荚膜梭菌的荚膜是其生存、繁殖和抵御外界环境侵袭的重要保护层。

荚膜能够抵御化学和物理性质上的损害,同时还能够帮助菌体吸附营养物质和附着于固体表面。

产气荚膜梭菌的荚膜主要由多糖和蛋白质组成,因此具有一定的抗原性,可以用于制备疫苗和诊断试剂。

产气荚膜梭菌除了在环境中广泛存在外,还是一些食品的污染菌。

例如,它常常被检测出在肉制品、蔬菜、奶制品和水产品等食品中。

这些食品中的产气荚膜梭菌可能会引起人类的食物中毒,导致腹泻、呕吐、发热等症状。

因此,在食品生产和加工中必须采取严格的卫生措施,以防止产气荚膜梭菌的污染。

产气荚膜梭菌是一种常见的革兰氏阳性菌,其菌落特征是圆形或不规则形状,呈灰白色或淡黄色,并能够产生荚膜和气泡。

其荚膜具

有重要的生物学意义,可用于制备疫苗和诊断试剂。

同时,产气荚膜梭菌也是一些食品的污染菌,必须采取严格的卫生措施以防止食品中毒的发生。

羊梭菌病诊断和防治措施1 病原简介羊梭菌病的病原为产气荚膜梭菌,为革兰氏阳性杆菌,体积为(1.0 ~1.5)μm×(3.0 ~5.0)μm。

该菌体两端钝圆,通常呈单个或者成对排列,有时还可见链状排列。

该病菌通常存活于动物体内,是一种条件性致病菌。

当动物所处环境发生变化时易发生应激反应,导致其机体免疫力下降。

此时,该病原菌就会在动物体内大量繁殖,产生大量毒素,从而导致动物机体因毒素中毒而出现异常,病原菌自身却并不具有侵袭力。

该病原可分为5 个亚型,分别是A、B、C、D、E 型。

A 型产气荚膜梭菌可导致动物发生坏死性肠炎,还可引起绵羊的黄羊病等。

B 型病原菌可以引发羔羊痢疾以及动物的坏死性肠炎,甚至肠毒血症。

B 型病原又名魏氏梭菌,通常存在于污水和土壤中,属于厌氧菌。

该病原可产生出12 种酶类和外毒素,这些毒素具有严重的致死性和导致局部坏死等特征,但抵抗力较弱,可被常规的消毒药物杀死。

然而当其芽孢形成后,该病菌就会对环境具有非常强的抵抗力,通常需要在超过95 ℃的温度下作用2.5 h 以上才能够将其杀死。

C 型病原主要引起坏死性肠炎和羊猝疽。

羊猝疽的病原又名短小杆菌,外观呈两端钝圆的椭圆形。

此外,其在繁殖的过程中可以在动物机体内产生外毒素和荚膜等,如果感染绵羊,则可在绵羊体内形成芽孢,而此时的病原抵抗力较强,并能长期保持感染力,而且形成芽孢的病原能够在自然环境中长期存活。

D 型病原主要引起肠毒血症。

该病原通常也被称为荚膜梭菌,可以产生多种外部毒素,尤其是其中的C 毒素可以造成羊严重发病并出现死亡。

羊快疫是由腐败梭菌感染引起,腐败梭菌的菌体较大,适应厌氧环境,但在有微量氧气存在的情况下也能生长。

其通常存在形式是芽孢体,在繁殖过程中不会形成荚膜,可以产生多种毒素,能够导致羊只在感染后出现死亡和机体局部坏死的情况,可通过消化道传播。

羊黑疫的病原为B 型诺维氏梭菌,适应厌氧环境,而且其可以形成芽孢,但通常不会产生荚膜。

产气荚膜梭菌产气荚膜梭菌是厌氧芽孢梭菌属中能引起人类严重疾病的重要致病菌。

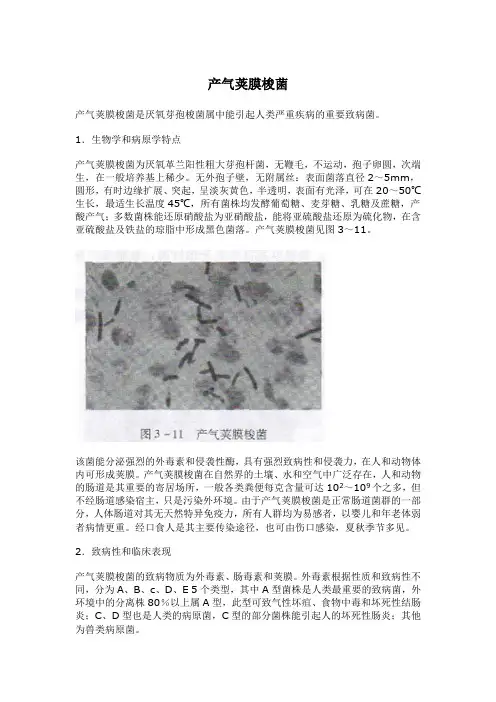

1.生物学和病原学特点产气荚膜梭菌为厌氧革兰阳性粗大芽孢杆菌,无鞭毛,不运动,孢子卵圆,次端生,在一般培养基上稀少。

无外孢子壁,无附属丝:表面菌落直径2~5mm,圆形,有时边缘扩展、突起,呈淡灰黄色,半透明,表面有光泽,可在20~50℃生长,最适生长温度45℃,所有菌株均发酵葡萄糖、麦芽糖、乳糖及蔗糖,产酸产气;多数菌株能还原硝酸盐为亚硝酸盐,能将亚硫酸盐还原为硫化物,在含亚硫酸盐及铁盐的琼脂中形成黑色菌落。

产气荚膜梭菌见图3~11。

该菌能分泌强烈的外毒素和侵袭性酶,具有强烈致病性和侵袭力,在人和动物体内可形成荚膜。

产气荚膜梭菌在自然界的土壤、水和空气中广泛存在,人和动物的肠道是其重要的寄居场所,一般各类粪便每克含量可达102~109个之多,但不经肠道感染宿主,只是污染外环境。

由于产气荚膜梭菌是正常肠道菌群的一部分,人体肠道对其无天然特异免疫力,所有人群均为易感者,以婴儿和年老体弱者病情更重。

经口食人是其主要传染途径,也可由伤口感染,夏秋季节多见。

2.致病性和临床表现产气荚膜梭菌的致病物质为外毒素、肠毒素和荚膜。

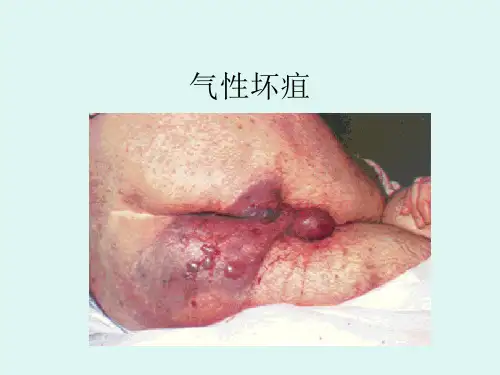

外毒素根据性质和致病性不同,分为A、B、c、D、E 5个类型,其中A型菌株是人类最重要的致病菌,外环境中的分离株80%以上属A型,此型可致气性坏疽、食物中毒和坏死性结肠炎;C、D型也是人类的病原菌,C型的部分菌株能引起人的坏死性肠炎;其他为兽类病原菌。

摄食被A型或某些C型菌株污染的食物,引起的食物中毒,潜伏期为8~24h,发病时下腹部剧烈疼痛、腹泻,但为自限性感染,一般1~2d内可自愈,老弱患者和营养不良儿童偶可致死。

另一种食物中毒的表现是坏死性肠炎,由C型菌β毒素引起,潜伏期不到24h,起病急,有剧烈腹痛、腹泻,肠黏膜出血性坏死,粪便带血,可并发周围循环衰竭、肠梗阻、腹膜炎等,病死率高达40%。

3.食品安全危害产气荚膜梭菌在污水、土壤、垃圾、人和动物的粪便以及食品中均可检出,土壤中的检出率达100%。

产气荚膜梭菌及检验一、流行病学产气荚膜梭菌为厌氧芽胞菌,是引起食源性胃肠炎最常见的病原之一。

可引起典型的食物中毒、爆发。

由产气荚膜梭菌引起的疾病为魏氏梭菌中毒。

患者临床特征是剧烈腹绞痛和腹泻。

摄食被本菌污染的食品后8�22小时开始发病。

在食品中该菌数量必须达到很高时(1.0×107或更多),才能在肠道中生产毒素,病程通常在24小时内,但某些个体的不显著症状可能会持续1�2周,已报导有少数病人因脱水和其它混合感染而导致死亡。

据美国人类卫生教育福利部报导魏氏梭菌引起的食物中毒,在美国占细菌性食物中毒的30%左右,另据美国疾病控制中心,估计每年因产气荚膜梭菌引起的食物中毒约近1万人,其中大约只报导1200例,暴发约20起,大量的暴发和少量的发病都与公共饮食有关。

例如:学校的自助食堂和护理病房,产气荚膜梭菌中毒最常发生于儿童和老人。

产气荚膜梭菌广泛分布于环境中,经常在人和许多家养及野生动物的肠道中发现该细菌的芽胞长期存在于土壤和沉淀物中,从牛肉、猪肉、羔羊、鸡、火鸡、焖肉、红烧蔬菜,炖肉和肉汁中分离的产气荚膜梭菌,引起食物中毒的食品大多是畜禽肉类和鱼类食物,牛奶也可因污染而引起中毒,原因是因为食品加热不彻底,使芽胞在食品中大量繁殖所致,此外不少熟食品,由于加温不够或后污染而在缓慢的冷却过程中,细菌繁殖体大量繁殖并形成芽胞产生肠毒素,其食品并不一定在色味上发现明显的变化,人们在误食了这样的熟肉或汤菜,就有可能发病。

产气荚膜梭菌易于形成芽胞,芽胞的热抵抗力很强,由患者粪便中分离的芽胞能耐受100℃,1�5小时的加热。

除了具有形成芽胞及耐热等特点之外,生化性状,毒素及酶的特异性等,同其它魏氏梭菌是一致的。

产气荚膜梭菌的防治原则哎呀,今天我们聊聊一个有点“神秘”的小家伙——产气荚膜梭菌。

听名字就让人觉得挺吓人的,但其实这个小家伙也就是个细菌,然而在某些情况下,它可真是个麻烦的“客人”。

咱们先来聊聊这家伙为什么要“来搅局”,再说说怎么防治,大家可别小看了这小东西哦。

产气荚膜梭菌可不是吃素的。

它在缺氧的环境里特别能折腾,比如肠道里、伤口里,甚至是一些腐烂的食物中。

嘿,这家伙一进入就开始发酵,搞得肚子咕噜咕噜响,真是吓人。

产气荚膜梭菌还会释放毒素,搞得咱们肚子痛、拉肚子,严重的甚至还可能危及生命。

听着是不是有点毛骨悚然?所以说,防治这家伙可是势在必行。

防治的原则第一条,那就是预防为主。

大家都知道,病从口入,咱们吃的东西可得格外注意。

市场上那些新鲜的食材,一定要认真挑选。

水果要洗得干干净净,肉类一定要煮熟透,不然可就给这家伙可乘之机。

家里的厨房得保持卫生,切菜板、刀具可别让细菌有可乘之机,得时不时消毒一下,像打仗一样严防死守。

这样才能让产气荚膜梭菌无处藏身,嘿嘿。

咱们说说伤口护理。

小伙伴们,受伤了可别大意。

伤口一定要及时清洗,必要时还得去医院处理。

这可是给产气荚膜梭菌提供了一个“温床”,伤口感染可就麻烦了。

因此,伤口包扎要严格,尤其是户外活动多的朋友,更要注意保护自己,别给细菌留下机会。

除了这些,咱们还得讲讲健康饮食的重要性。

日常饮食得保证营养均衡,多吃点新鲜蔬菜水果,增强抵抗力。

尤其是肠道健康,直接影响着咱们的免疫系统。

记住,身体是革命的本钱,只有把自己养得棒棒的,才能抵挡住细菌的侵袭。

适量运动也能提升免疫力,保持心情愉快,笑一笑十年少,细菌自会不敢靠近。

咱们也不能忽视医疗手段。

遇到问题时,及时就医,切莫拖延。

大病小病都别怕,找医生咨询,总比自己瞎折腾要强。

现代医学对产气荚膜梭菌的认识已经相当深入,医生们会根据具体情况给出合适的方案,真的是很靠谱的。

产气荚膜梭菌这个“小家伙”虽然不容易处理,但只要咱们做好日常的预防,保持良好的生活习惯,就能把它远远地挡在门外。

产气荚膜梭菌产气荚膜梭菌是厌氧芽孢梭菌属中能引起人类严重疾病的重要致病菌。

1.生物学和病原学特点产气荚膜梭菌为厌氧革兰阳性粗大芽孢杆菌,无鞭毛,不运动,孢子卵圆,次端生,在一般培养基上稀少。

无外孢子壁,无附属丝:表面菌落直径2~5mm,圆形,有时边缘扩展、突起,呈淡灰黄色,半透明,表面有光泽,可在20~50℃生长,最适生长温度45℃,所有菌株均发酵葡萄糖、麦芽糖、乳糖及蔗糖,产酸产气;多数菌株能还原硝酸盐为亚硝酸盐,能将亚硫酸盐还原为硫化物,在含亚硫酸盐及铁盐的琼脂中形成黑色菌落。

产气荚膜梭菌见图3~11。

该菌能分泌强烈的外毒素和侵袭性酶,具有强烈致病性和侵袭力,在人和动物体内可形成荚膜。

产气荚膜梭菌在自然界的土壤、水和空气中广泛存在,人和动物的肠道是其重要的寄居场所,一般各类粪便每克含量可达102~109个之多,但不经肠道感染宿主,只是污染外环境。

由于产气荚膜梭菌是正常肠道菌群的一部分,人体肠道对其无天然特异免疫力,所有人群均为易感者,以婴儿和年老体弱者病情更重。

经口食人是其主要传染途径,也可由伤口感染,夏秋季节多见。

2.致病性和临床表现产气荚膜梭菌的致病物质为外毒素、肠毒素和荚膜。

外毒素根据性质和致病性不同,分为A、B、c、D、E 5个类型,其中A型菌株是人类最重要的致病菌,外环境中的分离株80%以上属A型,此型可致气性坏疽、食物中毒和坏死性结肠炎;C、D型也是人类的病原菌,C型的部分菌株能引起人的坏死性肠炎;其他为兽类病原菌。

摄食被A型或某些C型菌株污染的食物,引起的食物中毒,潜伏期为8~24h,发病时下腹部剧烈疼痛、腹泻,但为自限性感染,一般1~2d内可自愈,老弱患者和营养不良儿童偶可致死。

另一种食物中毒的表现是坏死性肠炎,由C型菌β毒素引起,潜伏期不到24h,起病急,有剧烈腹痛、腹泻,肠黏膜出血性坏死,粪便带血,可并发周围循环衰竭、肠梗阻、腹膜炎等,病死率高达40%。

3.食品安全危害产气荚膜梭菌在污水、土壤、垃圾、人和动物的粪便以及食品中均可检出,土壤中的检出率达100%。

产气荚膜梭菌汹涌发酵现象和原理

产气荚膜梭菌是一种常见的厌氧菌,具有独特的特性,其中包括对糖类的发酵能力以及产生大量气体的能力。

这些特性使得产气荚膜梭菌在某些特定环境中能够迅速繁殖并产生明显的发酵现象。

一、细菌特性

产气荚膜梭菌是一种革兰氏阳性菌,属于梭菌属,具有芽孢。

其细胞壁较厚,具有较强的抵抗力,对多种抗生素具有抗性。

该菌在自然界中广泛分布,如土壤、动物肠道等。

二、糖类发酵

产气荚膜梭菌具有分解糖类的能力,能够将糖类(如葡萄糖、乳糖、麦芽糖等)分解为简单的有机物,并产生能量。

这一过程称为发酵。

在发酵过程中,产气荚膜梭菌会释放出二氧化碳和水,同时生成乳酸、乙酸等代谢产物。

三、代谢产物

产气荚膜梭菌的发酵过程中会产生多种代谢产物,其中包括乳酸、乙酸、氢气和二氧化碳等。

这些代谢产物的生成量与发酵底物、发酵条件等有关。

其中,乳酸和乙酸是主要的代谢产物,它们在发酵过程中逐渐积累。

四、气体产生

产气荚膜梭菌在发酵过程中会产生大量的气体,这些气体主要是二氧化碳和氢气。

这些气体的产生与细菌的代谢过程有关。

由于产气荚膜梭菌具有分解糖类产生能量的能力,这个过程中会释放出二氧化碳和水。

此外,细菌在利用糖类生成乳酸和乙酸等代谢产物的过程中也会产生一定量的气体。

这些气体的产生使得发酵液中形成气泡,出现“汹涌”的现象。

总之,产气荚膜梭菌的发酵现象和原理主要与其分解糖类并产生大量代谢产物的特性有关。

这种发酵现象在工业、农业和医学等领域具有广泛的应用价值。