软体动物门

- 格式:ppt

- 大小:3.31 MB

- 文档页数:71

第五节:真体腔不分节的动物——软体动物门(Mollusca)软体动物是动物界的第二大门,约11万种以上,仅次于节肢动物门。

大多具贝壳,故又称为"贝类",研究贝类的形态、生态、生理、发生和分类等方面的科学,称为"贝类学"。

软体动物的形态结构变异较大,但基本结构相同。

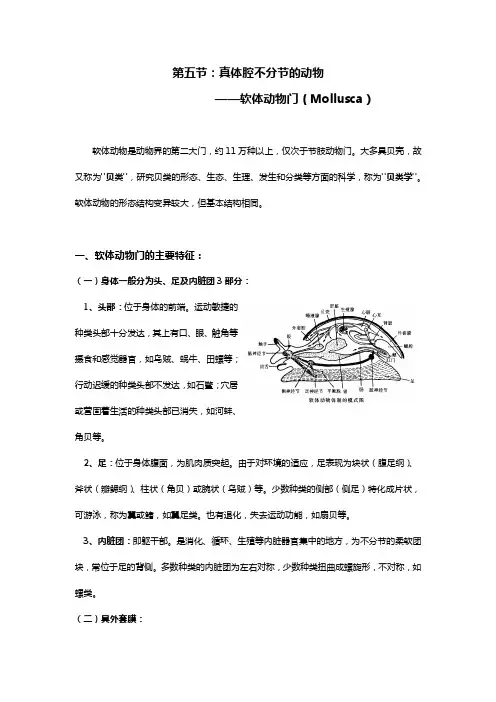

一、软体动物门的主要特征:(一)身体一般分为头、足及内脏团3部分:1、头部:位于身体的前端。

运动敏捷的种类头部十分发达,其上有口、眼、触角等摄食和感觉器官,如乌贼、蜗牛、田螺等;行动迟缓的种类头部不发达,如石鳖;穴居或营固着生活的种类头部已消失,如河蚌、角贝等。

2、足:位于身体腹面,为肌肉质突起。

由于对环境的适应,足表现为块状(腹足纲)、斧状(瓣鳃纲)、柱状(角贝)或腕状(乌贼)等。

少数种类的侧部(侧足)特化成片状,可游泳,称为翼或鳍,如翼足类。

也有退化,失去运动功能,如扇贝等。

3、内脏团:即躯干部。

是消化、循环、生殖等内脏器官集中的地方,为不分节的柔软团块,常位于足的背侧。

多数种类的内脏团为左右对称,少数种类扭曲成螺旋形,不对称,如螺类。

(二)具外套膜:外套膜是身体背侧的皮肤向下延伸的包着身体的皮膜,由内、外表皮和其间的结缔组织组成。

外套膜的形状也各不相同,如蚌为2片,悬垂于身体两侧;乌贼为筒状,覆盖着整个内脏团。

外套膜与内脏团之间的空腔为外套腔,腔内除鳃外,还有消化、排泄、生殖等器官的开口。

左右2片外套膜常在后缘处形成出水孔和入水孔;有的种类出入水孔延长成管状,伸出壳外,称为出水管和入水管。

(三)具贝壳:由外套膜外层表皮分泌形成。

常分为3层:①角质层——很薄,由贝壳素构成,具各种色泽;②棱柱层——很厚,由柱形的碳酸钙结晶所构成;③珍珠层——由叶片状的碳酸钙组成,表面光滑,具珍珠色彩。

贝壳是动物适应不活动的生活方式而发展起来的一种保护性的结构。

贝壳的数量和形状是分类上的重要依据。

外层和中层由外套膜边缘分泌形成,随着动物的生长逐渐增大,但不加厚;珍珠层由整个外套外表皮分泌形成,在贝壳形成后,随着动物的生长可以不断地加厚。

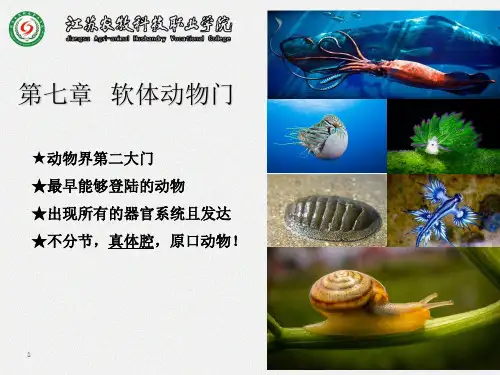

软体动物门(Mollusca)软体动物种类繁多,分布广泛,现存种类约13 万种,此外还有约35000 种的化石种类,在种数上仅次于节肢动物,为动物界第二大门。

常见动物有:蜗牛、螺类、河蚌、乌贼等。

软体动物具有一些与环节动物相同的特征,如次生体腔、后肾管、担轮幼虫等,因此认为是由环节动物演化来的,是朝着不太活泼的生活方式较早分化出来的一支动物。

第一节软体动物门的主要特征本门动物的各类群之间形态差异很大,但基本结构是相似的。

身体柔软、不分节、可分为头部、足部、内脏团 3 部分。

1、头部:位于身体前端,有的种类(运动敏捷的种类) 头部明显,有口、眼、触角等感觉器官。

如乌贼、田螺、蜗牛等。

有的种类(行动迟缓的或营固着生活的种类) 头部退化,甚至消失。

如石鳖、河蚌、角贝、牡蛎等。

2、足部:位于身体的腹面,为运动器官,常因种类不同而在形态和功能上表现出很大的差异。

腹足纲(螺类、蜗牛等): 足呈块状,用来爬行。

多板纲(石鳖等): 足也呈块状,但用来附着。

掘足纲(角贝等): 足呈圆柱形,用来挖掘水底泥沙。

瓣鳃纲(河蚌、珍珠贝、蛤蜊等): 足呈斧形,坚硬而富含肌肉,用来挖掘泥沙。

头足纲(乌贼、章鱼等): 足和头合并,足演化成腕,用来捕捉食物。

3、内脏团(visceral mass):除头和足外,身体的其他部分即为内脏团,是内脏器官所在的部分,常位于足的背面。

大多数种类的内脏团为左右对称,但有的扭曲成螺旋状,失去了对称性,如螺类。

二、外套膜(mantle):由内脏团背面的皮肤形成皱褶,向腹面延伸,常包围整个内脏团和鳃。

外套膜与内脏团之间的空腔称外套腔(mantle cavity), 此腔与外界相通,腔内常有肛门、肾孔、生殖孔等开口。

外套膜由内外两层上皮细胞组成,外层细胞的分泌物能形成贝壳;内层细胞具纤毛,纤毛的摆动能造成水流,使水循环于外套腔内,借以完成呼吸、排泄、生殖等。

三、贝壳(shell):体外具贝壳是软体动物的重要特征,因此,研究软体动物的科学也称“贝类学”(Malacology)。

第九章软体动物门第九章软体动物门真体腔不分节动物(Mollusca)●软体动物种类很多,约115,000多种,仅次于节肢动物,是动物界的第二大门。

●软体动物与环节动物的亲缘关系很近。

●现存软体动物可分为:单板纲、无板纲、多板纲、掘足纲、瓣鳃纲、腹足纲和头足纲。

第一节软体动物门的主要特征●一、身体的划分●1.身体柔软,不分节,一般左右对称。

●2. 身体分头、足、内脏团、外套膜。

●头部: 位于身体的前端,是觅食、感觉中心。

●结构因生活方式不同而不同:运动敏捷的种类分化明显,其上具眼、触手等感官;行动迟缓的种类头部不发达;穴居或固着生活的种类头部已消失。

足:运动器官,通常位于身体的腹侧,具发达的肌肉。

因生活方式不同而发达程度不同,形态各异。

有的发达,呈叶状、斧状、或柱状,可爬行或掘泥沙;有的足部退化,失去运动功能;固着生活的种类则无足;有的特化成腕,生于头部,为捕食器官。

●内脏团:内脏器官所在部分,常位于足的背侧,为代谢、生殖中心。

●多数种类的内脏团为左右对称,但有的扭曲成螺旋状,失去了对称形,如螺类的内脏团。

二、外套膜和外套腔●1. 外套膜:●是软体动物特有的结构。

在胚胎发育中,躯体背侧皮肤褶襞向外延伸而成的膜状外套,常覆盖在内脏团的背部或侧面,或包裹整个内脏团和鳃。

●左右2片套膜在后缘处常有一、二处愈合,形成出水孔和入水孔。

有的种类延长成出水管和入水管。

●功能:●外套膜由内外两层上皮构成。

●外层上皮的分泌物能形成贝壳;●外套膜还能保护躯体、辅助呼吸、形成外套腔。

●2. 外套腔:●位于外套膜与内脏囊之间的空腔,与外界相通。

腔内常有鳃、足,以及肛门、肾孔、生殖孔等开口。

三、贝壳●体外具贝壳为软体动物的重要特征,研究软体动物的科学称贝类学。

●大多数软体动物都具有一个或多个贝壳,形态各不相同。

●贝壳一般包在躯体外,也有的位于体内,有的缺。

●不同种类具有不同特点。

形态有瓣状、管状、覆瓦状、螺旋状等各种形状。