国外地方课程开发机制模式对我国少数民族课程开发的启示

- 格式:pdf

- 大小:99.59 KB

- 文档页数:1

浅谈美国多元文化教育摘要:多元文化教育是美国现代教育的一种基本取向,学习风格理论和多元智能理论为之提供理论基础。

本文介绍了美国多元文化教育的产生背景、教育方法、及其为我国多民族教育提供的有益启示。

关键词:多元文化教育;教育方法美国,多元文化教育被认为是一种教育概念,一种思想,一种教育改革和过程。

美国研究多元文化教育的著名专家詹姆斯·班克认为,在学校中无论性别、种族、民族的学生都应该享受平等的受教育的权利。

他还认为多元文化教育的概念应该是广义的。

按照克瑞斯汀(Christine,1999)的观点,美国的所谓多元文化教育是指“基于对民主的珍视和信仰,在有文化差异的社会中和多种文化相互依赖的世界中确认文化多元化的一种教学和学习取向”。

所以,多元文化课程是多元文化教育理论的一种必然产物。

一、美国多元文化教育产生的背景自20世纪60年代以来,世界移民风起云涌,第三世界国家的人口纷纷涌入美国,30%以上的美国居民由欧洲白种人后裔的“少数民族”组成。

据统计,目前美国大约有270多个民族,逐渐构成了新的少数民族群体。

随着美国少数民族数量的增长,以及在国家中扮演的角色重要性的提高,他们迫切要求在教育中体现自己民族文化的特殊性并提高其地位,这直接推动了美国多元文化教育的迅速发展。

(一)教育民主化的深入是主要因素从某种意义上来说,现代教育的发展过程就是教育的民主化过程。

在20世纪50年代以前,教育民主化主要体现为“个体取向”:追求个体受教育权利的尊重和教育机会;的均等化。

50年代以后,人们越来越强烈地意识到,离开种族文化的平等与教育的“反种族主义”。

(二)在学校教育中树立全球意识正成为公民的一种紧迫任务因为人们越来越充分认识到人类只有一个地球,而这个地球正面临诸如:臭氧层、污染、贫穷和疾病、核武器、全球性饥荒、艾滋病、国际恐怖主义等许多问题。

人类要解决这些问题,就需要全球性的合作,而这种合作就需要人们具有一定的跨文化理解能力。

国外高等教育模式对我国教育改革的启示随着全球经济的发展和社会的变革,教育也变得更加重要,被广泛视为培养创新能力和提高人才素质的关键途径。

为了适应未来社会的需求,我国教育改革正处于关键时期。

在这个过程中,我们可以从国外的高等教育模式中汲取启示,吸收经验,改革我国的教育体系。

首先,国外高等教育模式的启示之一是注重学生个性发展和全人教育。

传统教育模式中,对学生在学业上的标准化要求较高,重视分数和知识的获取。

然而,这种模式忽视了学生个性的发展。

相比之下,国外高等教育更注重培养学生的综合素质,注重学生的兴趣和潜能,鼓励学生主动探索和发展。

在我国的教育改革中,应该更加重视学生的个性发展,为学生提供更多的自主学习和创新实践的机会,培养学生的创造力和创新思维。

其次,国外高等教育模式的另一个启示是强调实践教学和职业准备。

在国外一些高等教育机构,学生不仅仅是在课堂上学习理论知识,还要积极参与实践项目、实习和实训。

这种实践教学的模式使学生能够将所学的知识应用到实际生活中,并为将来的职业生涯做好充分准备。

在我国教育改革中,我们应该加强实践教学的力度,为学生提供更多的实践机会,培养他们独立思考、解决问题和团队合作的能力,以适应现代社会的需求。

再次,国外高等教育模式还启示我们要注重培养学生的终身学习能力和创新能力。

随着科技的快速发展和知识的更新,学生需要具备不断学习和适应变化的能力。

国外高等教育注重培养学生的自主学习能力和批判性思维,鼓励学生主动探索和创新。

这种培养学生的终身学习能力和创新能力的模式,为学生未来的发展提供了基础。

我国教育改革中,我们应该倡导学生主动学习、主动思考和主动创新的精神,培养学生的学习兴趣和思辨能力。

此外,国外高等教育模式还强调合作与国际交流。

在国外一些高等教育机构,学生常常会有机会与国际学生合作学习,了解不同文化背景下的教育方式和思维方式。

这种合作与国际交流的机会,有助于拓宽学生的视野,增强跨文化交流的能力。

课程开发的目标模式及其特点一、本文概述课程开发作为教育领域的核心活动,旨在创建有效、相关且适应学生需求的教学计划和资源。

本文将对课程开发的目标模式及其特点进行深入探讨。

我们将首先概述目标模式的基本理念,即根据预定的教育目标设计课程内容,确保学生的学习成果与预设目标一致。

随后,我们将详细分析目标模式的特点,包括其明确性、系统性、可衡量性以及适应性。

通过对这些特点的探讨,我们将更好地理解目标模式在课程开发中的重要性和应用方式。

我们将总结目标模式的优势和局限性,以期为教育工作者在课程开发过程中提供有益的参考。

二、课程开发的目标模式概述课程开发的目标模式是一种具有明确导向性的课程设计方式,它以预设的教育目标为核心,围绕这些目标来选择和组织课程内容,评价课程的实施效果。

目标模式强调课程的计划性和系统性,认为课程开发应该是一个有目的、有计划的过程,而非随意或偶然的行为。

目标明确性:目标模式强调在课程开发之初就设定清晰、具体的教育目标。

这些目标通常来源于对学生需求、社会需求和学科知识的深入分析,以确保课程能够满足学生的发展需要和社会对人才的需求。

内容系统性:在目标模式下,课程内容的选择和组织都紧密围绕预设的教育目标进行。

课程内容应该是一个有机的整体,各部分内容之间相互关联,共同服务于目标的实现。

评价反馈性:目标模式注重课程评价在课程开发过程中的作用。

通过收集和分析评价结果,可以对课程目标的实现程度进行量化评估,从而及时发现问题并进行调整,以保证课程目标的实现。

计划性:目标模式强调课程开发的计划性,即在课程实施之前,就对整个课程进行详细的规划和设计。

这包括对教育目标的设定、课程内容的选择与组织、教学方法和手段的选择、课程评价的设计等。

灵活性:虽然目标模式强调计划的性,但它并不排斥灵活性。

在实际的课程实施过程中,可以根据实际情况对预设的课程方案进行适当的调整,以确保课程目标的实现。

目标模式是一种具有明确导向性、系统性、计划性和灵活性的课程开发方式。

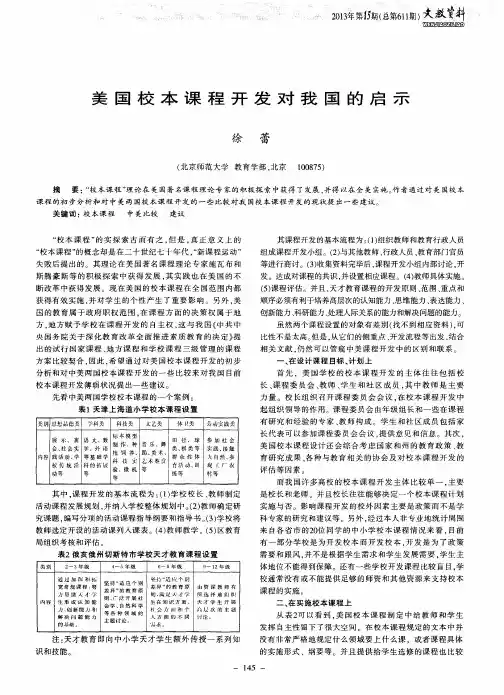

美国校本课程开发的经验及其对我国的启示摘要:美国在1958年发起了一场全国范围的课程改革,这场改革最终以失败而告终。

20世纪70年代施瓦布在对这场改革反思的基础上提出一种草根式的课程模式——校本课程,这种课程在美国经过几十年的发展,积累了许多成功的经验,借鉴美国校本课程开发的经验有助于促进我国校本课程开发的顺利进行。

关键词:美国;校本课程开发;经验;启示一、美国的文化传统与校本课程开发1.美国的文化传统《美国联邦宪法》第10条修正案明确指出,“凡是宪法未授予合众国政府行使,而又不禁止各州行使的各种权利,均保留给各州政府或人民行使之。

”美国建国初始在《美国联邦宪法》中并未对教育权利作明确规定,因此美国联邦政府并不直接管理教育,教育的管理权归各个州以及各个学区所有,即美国在教育的管理权上属于地方分权制的国家,学区具有极大的自主权。

在这样的文化传统下,美国的课程管理有极大的灵活性,如美国地方学区,一直大力倡导学校参与课程开发活动;社区参与学校的课程选择与管理;教师对课程的决策权表现在对教科书的选择上等等。

2.美国的校本课程开发美国的学校历来就有参与课程开发的文化传统,20世纪70年代中期以来,各级各类学校掀起了“学校完善运动”和“学校有效运动”,在此基础上美国的校本课程开发活动兴起,学校顺应时代的潮流积极地参与校本课程开发活动,兴起了一股强劲的学校改进运动,后来发展为校本管理的思潮,校本课程开发成为校本管理的重要内容之一。

二、美国校本课程开发的经验1.国家、地方和学校各尽其责联邦政府和州制定相关的法律政策和指导方针;各学区依据相关的法律政策和指导方针,开发具有本学区特点的课程,并指导学校开发校本课程;学校的课程委员会参与本校的校本课程开发。

国家、地方和学校这三个级别各尽其责,依据法律行使自己的权利,是美国校本课程开发的一个鲜明特征。

学校负责开发校本课程,教师是校本课程开发活动的主要参与人员。

2.中央集权与地方分权的有机结合美国在教育的管理权上是地方分权制,课程的管理权归各个州及各个学区所有,但这种课程管理缺乏系统性和完整性,因此美国联邦政府逐渐加强了对课程的管理,如20世纪90年代美国联邦政府颁布了全国课程标准,21世纪又颁布了《不让一个孩子落后》的法案,既加强了联邦政府对各个州的管理,又给了学校极大的自主权。

全国课程与教学论试题全国课程与教学论试题C.差别模式D.回应模式11.对课程计划本身的评价,称为()A.效果评价B.内在评价C.量的评价D.质的评价12.按照美国课程理论专家派纳的观点,20世纪70年代以来课程研究的范式正从“课程开发范式”转变为()A.课程解读范式B.课程理解范式C.课程实施范式D.课程评价范式13.认知弹性理论的代表是()A.斯皮罗B.维果斯基C.皮亚杰D.布鲁纳14.“国家课程开发”与“校本课程开发”的关系问题本质上是国家(政府)与学校(教师与学生)在课程变革中的()A.地位问题B.权利关系问题C.义务关系问题D.利益关系问题15.情境教学认为测验不应独立于问题解决的过程,而应采用与教学过程、与教学情境融为一体的评估,称为()A.总结性评价B.场合驱动评价C.目标游离评价D.效果评价16.建构主义学习环境的四个构成要素是()A.情境、探索、会话和意义建构 B.知识、协作、会话和意义建构C.情境、探索、知识和意义建构D.情境、协作、会话和意义建构17.以下属于“课程开发科学化运动”早期代表的是()A.多尔B.麦克尼尔C.博比特D.阿普尔18.确立了“同时诚实地尊重学科本身的逻辑和儿童的心理逻辑”的课程形态是()A.活动课程B.学术中心课程C.要素主义课程D.学科课程19.理论化、系统化的教学论的创立者是()A.康德 B.赫尔巴特C.拉特克D.夸美纽斯20.认为“教育就是从内部将潜在能力展开”的教学观可简称为()A.预成说B.塑造说C.外烁说D.预备说21.泰勒认为,课程开发的出发点是()A.选择教育经验 B.组织教育经验C.确定教育目标D.评价教育计划22.提倡“自然教育”的教育家是()A.洛克 B.卢梭C.夸美纽斯D.柏拉图23.20世纪50年代末至60年代末,西方世界兴起了一场指向于教育内容现代化的课程改革运动。

这场运动被称为()A.学科结构运动B.课程开发科学化运动C.教育心理学化运动D.进步主义运动24.把教学过程分为明了、联想、系统、方法四个阶段的教育家是()A.杜威B.洛克C.凯洛夫D.赫尔巴特25.施瓦布认为,构成课程的要素有四个。

培养学生核心素养课程改革的国外经验及启示一、概述在教育领域,培养学生的核心素养已成为全球关注的焦点。

随着社会的不断进步和知识经济的快速发展,传统的教育模式已无法满足学生全面发展的需求。

许多国家开始进行课程改革,以培养学生的核心素养。

本文将探讨国外在培养学生核心素养方面的课程改革经验,并从中汲取启示,以期为我国的课程改革提供借鉴和参考。

我们需要明确什么是学生的核心素养。

核心素养是指学生在面对复杂多变的社会环境时所应具备的关键能力和必备品格。

它包括但不限于批判性思维、创新能力、合作精神、信息素养等。

这些素养的培养对于学生未来的学习、工作和生活都具有重要意义。

我们将回顾一些国家在培养学生核心素养方面的课程改革经验。

例如,芬兰的课程改革注重培养学生的自主学习能力和解决问题的能力新加坡的课程改革强调培养学生的创新能力和跨学科知识的整合加拿大的课程改革则注重培养学生的合作精神和社会责任感。

这些国家的课程改革经验为我们提供了宝贵的借鉴和参考。

我们将总结这些经验对我国课程改革的启示。

我们需要根据我国的国情和文化特点,制定适合我国学生的核心素养框架。

同时,我们也需要注重培养学生的实践能力和创新精神,鼓励学生进行跨学科的学习和研究。

我们还需要加强教师的培训和支持,以确保课程改革的顺利进行。

培养学生的核心素养是当前教育领域的重要任务。

通过借鉴和学习国外的课程改革经验,我们可以为我国的课程改革提供有益的启示和借鉴。

让我们共同努力,为培养适应未来社会发展的高素质人才而奋斗!1. 核心素养概念的界定核心素养是指学生在接受教育过程中逐渐形成的、适应个人终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。

这一概念在21世纪初被联合国教科文组织提出后,迅速引起了全球教育界的广泛关注和讨论。

在国外,核心素养的界定是一个不断发展和完善的过程。

例如,欧盟在2006年发布了《核心素养:为终身学习而学习》的报告,将核心素养分为三个维度:母语沟通、外语沟通、数学素养、数字素养、学会学习、人际交往、主动意识与创业精神、文化表达、健康与福祉。

国外多元文化课程开发模式的演进及其启示【内容提要】国外多元文化教育在近半个世纪的发展历程中,逐渐成为西方社会一种政治或教育的理念,一项教育改革的运动和一个连续不断发展的过程。

多元文化课程目标也经历了单一种族取向、多元种族取向、多元文化教育取向、多元文化教育重建取向的发展历程。

以此为背景,国外多元文化课程开发模式由平行式向整合式再向拓展式演进,为我们解决在国家主流文化的基础上如何体现文化的多元化提供了可资借鉴的经验。

0世纪初叶,“文化多元论”作为一种对“同化论”反叛的理论于美国问世。

伴随60年代欧美民权运动的兴起,“多元文化主义”走出书斋进入政坛,被纳入一些西方国家的国策之中,以此为背景,多元文化教育(multicultural education)在西欧、北美及澳洲等国家初现端倪,并经历近半个世纪的发展,逐渐成为西方社会一种教育的理念、一项教育改革的运动和一个连续不断发展的过程。

一、多元文化课程目标的发展作为对西方国家民族复兴运动的反响而出现的多元文化教育,最初以种族和文化的差异来定义,目标是力图通过学校教育的改革,使来自不同民族、种族、社会阶层群体的学生可享受平等的教育机会,保持和发展各民族的文化。

后经少数民族、女性主义者、文化不利者、低社会阶层者等弱势族群的支持,20世纪70年代以后多元文化教育内涵发生了演变,成为了一个歧义颇多的概念,其目标也有了不同的表述。

比如,高尼克(Gollnick)在80年代初综合各国学者的论述,提出了:1、促进文化多样性的特性与价值;2、促进人权观念和尊重个体之间的社会公平与机会均等;3、让每个人都有不同生活选择的机会;4、全人类的社会公平与机会均等;5、促进不同种族间权力分配的均等五个方面的目标。

90年代初古特佛里森(Gottfredson)等又提出:1、使学生形成客观、平行的历史观;2、教学和学生的学习方式相适应;3、每个学生都享有公平的学习机会;4、通过教育系统向学生传授多元文化理念;5、提高少数民族群体间的相互尊重和自尊。

依托地方文化开发校本课程的价值探讨地方文化作为人类文明的重要组成部分,不仅蕴含着丰富的文化积淀,而且在世界的变迁、社会的演进和嬗变中,也昭示着某种时代精神和现代意识。

文化与课程有着天然的血肉联系,作为学校教育核心内容的课程必然与当地的社会文化处于互动之中。

作为基础教育工作者,我们有责任遵循国家课程标准和学生身心发展规律,深入挖掘文化资源中潜在的人文、科学、情感态度与价值观因素,进一步优化教育资源,使学生形成正确的文化观;培养学生人文素养,提升人才教育质量;传承地方优良传统,为地方经济发展服务。

以美国为代表的地方课程选修课模式和以英国为代表的“国家课程为主干,辅之于地方及学校课程”的地方课程开发模式,为我们探索校本课程开发提供了良好的思路与启示。

一、优化学校教育资源,使学生形成正确的文化观从优化教育资源来看,地方文化具有深远的教育意义。

校本课程的开发要立足本土,体现本土特色,就要发挥本地区与其他地区不同的,或是本地区非常突出的课程资源,课程要体现本地区特殊的人文色彩,对本土社会资源进行教育化的开发,体现本土化。

人是文化氛围中的人,所谓一方水土养一方人,一个人的成长,与他所处的环境和接受的文化有着相当密切的联系。

1982年被国务院命名为全国首批历史文化名城的绍兴,从越王勾践建城算起,至今已走过了两千多年的漫长历程,在古越大地上,先辈们给我们留下了深厚、宏博而高雅的城市文化遗存。

绍兴城内的每一座古宅、每一块青石板、每一条历史街区都是一部“活”的历史,在这座“开放的博物馆”内,有我们开发校本课程取之不尽、用之不竭的地方文化资源。

笔者曾因势利导从地方历史文化资源中发掘研究价值大的研究性学习素材,引导学生把自己成长的环境作为研究的范围,从中确定既感兴趣又有价值的研究题材,指导学生开展了《绍兴酒文化研究》《绍兴历史街区保护的研究》《绍剧“猴戏”研究》《绍兴书法艺术探究》等课题学习,这些都可以称得上是校本课程资源开发中较好的案例。

基础教育摘要瑞吉欧教育体系以其先进的教育理念和教育方法风靡全球幼教界。

该体系以方案教学为特色,重视教师的多重角色,在课程开发中贴近幼儿生活、重视课程内容的开放性和持续性、善于利用环境创设、注重家庭社区的互动联系。

对我国幼儿园课程开发与资源利用有着重要的启示作用。

关键词瑞吉欧教育体系幼儿园课程开发启示The Enlightenment of Reggio Education System to the Development of Kindergarten Courses in China//Zhao Jing Abstract With its advanced education ideas and methods,Reg-gio education system is sweeping over the fields of preschool ed-ucation around the word.With project approach as the feature, this system focuses on the teacher's multiple roles.It advocates life-oriented course development,pays attention to the openness and sustainability of course contents,excels in the application of environment creation,and emphasizes family-community inter-action and communication.Therefore,it can serve as an inspira-tion to the course development and resource utilization of kinder-gartens in China.Key words Reggio education system;kindergarten;course devel-opment;enlightenment1瑞吉欧教育模式的基本特色20世纪60年代以来,瑞吉欧教育体系风靡全球幼教界。

澳大利亚培训包模式对我国“1+X”证书课程建设的启示作者:林祝君来源:《宁波职业技术学院学报》2022年第03期摘要:基于中澳合作办学一线教学实践的心得与体会,从培训包开发机制及内容结构、培训包体系下的课程开发与实施两个方面予以梳理,探究我国“1+X”证书制度试点下课程建设的路径和方法,以期为我国“1+X”证书制度试点下课程建设的实践与探索提供理论和实践层面的借鉴。

关键词:澳大利亚培训包; “1+X”证书制度; 课程建设; 职业教育中图分类号: G710 文献标志码: A 文章编号: 1671-2153(2022)03-0001-042019年《国家职业教育改革实施方案》发布后,“1+X”证书制度试点工作在理论和实践层面得到了积极探索与尝试。

在此背景下,探究职业技能标准制定、职业技能考核、证书课程建设、证书教学评价等一系列框架性的整体设计与规划,成为“1+X”证书制度试点工作亟须应对的现实挑战。

《国家职业教育改革实施方案》提出,“培训评价组织应对接职业标准,与国际先进标准接轨,按有关规定开发职业技能等级标准,负责实施职业技能考核、评价和证书发放。

”澳大利亚培训包开发机制及其课程建设模式,在职业技能标准界定、职业技能培训与考核评价方面具有较为突出的国际影响,可从制度建设、机制设计和课程建设等方面对我国“1+X”证书制度试点工作提供有益借鉴与参考。

笔者结合中澳合作办学过程中的教学实践,基于澳大利亚培训包体系的理解及一线教学的心得体会,以多年讲授的CPP50611安全和风险管理课程为例,从培训包开发机制及内容结构、培训包体系下的课程开发与实施两大方面予以梳理,探讨澳大利亚培训包模式对我国“1+X”课程建设的启示。

一、澳大利亚培训包开发机制及内容结构(一)培训包的开发机制培训包最初由澳大利亚国家培训署(ANTA)组织开发。

为更好地反映行业技能需求,2015年5月成立了澳大利亚行业与技术委员会(AISC),形成了以行业与技术委员会、行业参考委员会(IRCs)和技能服务机构(SSOs)三方参与的培训包开发新机制[1]。

浅谈国外课程模式对我国高等职业教育课程改革的启示(黑龙江建筑职业技术学院黑龙江哈尔滨)高等职业教育课程改革是一项艰巨而又长期的系统工程,是专业内涵建设的核心内容。

课程是将宏观的教育理论与微观的教学实践联系起来的桥梁,是“教与学”模式创新的载体,是实现教育目标的重要手段。

因此,作为职业教育改革的主体,课程改革是提高我国高等职业教育水平的关键。

我国的职业教育体系,历经多年改革,从三段结构(即文化基础课——专业基础课——专业课)到20世纪90年代的“宽基础,活模块式,从强调完整性、系统性的学科性学术研究体系向能力体系转变,挖掘高等职业教育体系对社会的最大价值。

经过十几年的实践,我国关于高等职业教育课程从职业教育课程设置,课程模式,课程内容以及教学方法和教学手段等方面来看,取得了一定的成就,但还尚未能形成最符合职业人才成长的课程体系。

课程改革作为职业教育培养人才的金钥匙,也应走出过国门,把发展的眼光投向国际社会,吸纳精华。

一.加拿大的特色CBE教学模式CBE教学模式目前广泛应用于美国、加拿大等北美的职业教育中,是当今一种比较先进的职业教育模式,是以能力为基础的教育。

其具备从学习课程的开发,实践教学实施与管理、实践教学评价的完整体系。

(一).重视能力为中心的实践教学模式CBE注重以实践教学为导向的学习过程,此种课程模式,是有其哲学和心理学基础的,其哲学基础是实用主义,其心理学基础是早期的行为主义,强调学习目标的可操作性,通过一个领域的学习,可独立完成项目的操作。

CBE的教学模式建立了综合职业能力为实践教学的培养目标和评价标准,侧重加强对学生自我实践学习和自我评价能力的培养(二)加拿大CBE模式以DUCUM分析课程开发为途径设计实践教学计划CBE的课程模式是以职业分析为其基础,目的是识别出从事某一岗位工作所需要的知识,技能,能力,从而为职业教育的课程构建提供客观基础,其结果就是著名的DACUM方法(Developing A Curriculum的缩写)来完成的。

斯腾豪斯过程模式是美国尼克松专业人员学会负责员工培训的提出的,他们研究了通过充分考虑科学原理来设计有效教学内容的过程。

斯腾

豪斯的过程模式认为,优质的课程开发过程应该包括7个步骤:需求

识别、课程定义、学习目标制定、教材开发、课程实施、学习评估和

课程评估。

此外,它包括2种形式:混合式课程设计,以及在线数字

化课程设计。

第一个步骤,即需求识别,主要用于确定课程开发的目标,市场人口

或者职业发展变化所带来的学习需求,需求如技能及能力等。

其次,

确定课程定义,这包括定义学习目标,确定学习的组织结构,也就是

涉及到课程的课程架构,以及每一课程的内容,有助于组织者制定适

当的教师选择、课程的持续时间、学习负担等。

此外,课程实施,主

要是根据学习目标,安排学习过程中的授课内容,课堂环境、教学内

容和内容的设计,确保存在友好环境,以及积极的情绪氛围。

斯腾豪斯过程模式是全面考虑科学原理设计课程开发的有效方法,为

我国课程开发带来启示,即需要以教学目标为导向,设计系统而有效

的课程;以教学需求为基础,开发课程;在实施课程时从学习者的角

度出发,策划环境和教学环节;重视教材的设计,加强具体的课程内容;重视学习评估和改进,保障质量,更新内容。

国外校本课程开发对我国的启发随着我国农村基础教育新课程改革的逐步深入,作为新课程改革突破口的校本课程开发已逐渐成为西北农村教育的焦点和热点问题。

然而,由于西北农村中小学教师对校本课程存在一些模糊认识,校本课程开发效果仍然不太明显,我们理应分析研究国外课程开发模式,为西北农村中小学校本课程开发提供理论指导。

一、国外校本课程开发的四种模式,关于课程开发,国外曾经出现过四种主要模式,即目标模式、过程模式、实践模式和情境模式。

这四种主要模式同样适用于校本课程的开发,虽然这些模式没有详细阐明校本课程开发的技能和方法,但是它们为校本课程的开发提供了极其重要的思路。

(一)目标模式目标模式是以目标为课程开发的基础和核心,围绕课程目标的确定、实现和评价而进行的课程开发模式。

其主要代表是美国著名的课程论专家拉尔夫·泰勒。

1949年,泰勒出版了《课程与教学的基本原理》一书,该书从此成为课程研究与开发的经典之作。

泰勒在此书中提出了具有普适性、影响深远的“泰勒原理”。

该原理主要回答以下四个中心问题:第一,学校应该试图达到什么样的教育目标?第二,提供什么教育经验才能实现这些目标?第三,怎样有效地组织这些教育经验?第四,我们如何确定这些目标正在得到实现〔1〕?泰勒原理被众多的研究者简化为四段渐进式的课程开发模式:确定目标、选择学习经验、组织学习经验、评价。

上述四个基本阶段是一个循环往复、周而复始的过程。

在这个过程中,评价的结果为下一轮确定目标提供了反馈信息。

在泰勒看来,“教育目标是指导课程研制者所有其他活动的最关键的准则”〔1〕,只有确定了目标,才能选择学习经验(内容)和组织学习经验(方法),才能评价目标的实现程度。

泰勒认为,教育目标有三个来源:一是对学习者的研究,二是对当代社会生活的研究,三是学科专家的建议。

最后,这种目标的选择、排列、确定,由课程编制者依据对“教育哲学”和“教育心理学”的认识予以确定。

自泰勒原理产生后,目标模式一直在课程研制的理论探究及课程实践领域居主导地位,被认为是“概括了本世纪上半叶课程这一研究领域中最好的思想”〔2〕。

瑞吉欧方案教学的特点及其对我国学前教育课程的启示、瑞吉欧方案教学概述瑞吉欧是意大利东北部的一座城市,自二十世纪六十年代以来,洛利斯?马拉古奇和当地的幼教工作者一起致力兴办并发展了该地的学前教育事业。

数十年的艰苦创业,使得意大利在闻名遐迩的蒙台梭利之后,又形成了自己独特的瑞吉欧幼儿教育体系。

其中最著名的就是瑞吉欧方案教学。

瑞吉欧的方案教学可以分为三个阶段:活动的发起及准备阶段。

产生主题并制作主题网是这一阶段的主要任务。

教师根据幼儿的兴趣、讨论话题以及身边的资源确定主题。

活动的进行与发展阶段。

这一阶段的主要任务就是让幼儿在活动中愉悦地获得新的直接经验。

活动的高潮与评估阶段。

这一阶段的主要任务是对前期的工作进行整理、总结以及反思。

二、瑞吉欧方案教学的主要特点一)生成性的课程瑞吉欧方案教学是一种弹性课程,具有很大的灵活性、动态性、开放性和创造性。

正如马拉古奇说的“我们确实没有什么计划和课程。

与幼儿在一起,三分之一是能够确定的,三分之二是不断变化着的不可预测的或新的事物。

”瑞吉欧方案教学没有具体规定的教学课程内容,更没有固定的所谓的“教材”或提前设计好了的“教学活动方案”,它是一种计划与随机相结合的生成性的课程, (二)以幼儿为中心,鼓励幼儿自主探索瑞吉欧方案教学的最终目的是促进幼儿的全面发展。

在瑞吉欧人看来,幼儿与成人一样,他们同样是这个社会的参与者与创造者。

所以在活动过程中,它以幼儿为中心,给予每个幼儿足够的自由时间和探索时间。

教师则主要观察幼儿的状态,激发他们主动学习的欲望与动机,鼓励幼儿自主探索。

(三)师幼共同构建课程瑞吉欧的方案课程就是将幼儿的积极主动的建构置于教学的课程设计中,明确了幼儿是课程构建的一分子。

所以说要树立幼儿也是课程开发者的观念,师生一道共同构建。

幼儿和教师是通力合作的关系,两者共同决议。

这种师幼共同构建课程的教育理念既考虑到了幼儿的兴趣和需要,也使教师被动的教变为孩子主动的学,不仅有利于幼儿的求知和操作需要,而且注重了教师的支持和指导。