皮肤黏膜淋巴结综合征早期诊断探讨

- 格式:pdf

- 大小:253.92 KB

- 文档页数:3

病例讨论:川崎病-黏膜皮肤淋巴结综合征的诊治病情介绍:患者,女,3岁10月,于入院前5天出现右侧颈部肿物,伴触痛,入院前4天,患儿出现发热,体温最高39.3℃左右,每6-7小时发热1次,于家中口服抗生素及抗病毒药物治疗,病程中眼睑轻度水肿,无结膜充血,无呼吸道及消化道症状,无乏力,饮食及睡眠稍差,二便正常。

入院时查体:T:36.6℃,P:102次/分,R:26次/分,精神较好,眼睑轻度水肿,双侧颈部触及多个肿大淋巴结,右侧为著,约4×100px,活动度欠佳,触痛明显,双扁桃体II度肿大,表面略充血,见炎性分泌物,咽部充血,舌乳头突起,颈软,双肺呼吸音粗,未闻及干湿啰音,肝脾肋下未触及肿大。

辅助检查:颈部淋巴结彩超提示双侧颈部可见多个淋巴结回声,左侧大者大小约19.8×15.5mm,回声欠均匀,内可见小点样强回声,右侧大者大小约39.8×11.2mm;心脏彩超提示左冠脉开口处内径约2.3mm,左冠脉/主动脉根部约0.19,右冠脉开口处内径约2.5mm,右冠脉/主动脉根部约0.20,肝胆脾彩超未见异常;胸片提示右下肺纹理增强,心脏形态、大小在正常范围内;心电图:正常。

血常规:白细胞 12.03×10^9/L、淋巴细胞比率 36.04 %、单核细胞比率 4.74 %、中性粒细胞比率 55.94 %、血红蛋白 117.0 g/L、血小板 415.10 ×10^9/L, CRP:74.50 mg/L,红细胞沉降率定 57.59 mm/h,高于正常。

降钙素原正常,结核分枝杆菌IgG抗体检测 IgG阳性(+),EB病毒衣壳抗原IgM高于正常,余病原学检查均阴性;生化类检查基本正常。

药敏回报:呼吸道正常菌群生长。

治疗第3天:复查血常规白细胞总数较前降低,分类中性粒细胞为主,CRP 较前升高;治疗第5天,复查血常规白细胞总数较前略升高,C反应蛋白较前升高,治疗第9天,复查血沉、BNP较前略升高,血常规提示白细胞总数较前恢复正常,分类基本正常,血红蛋白较前恢复正常,血小板较前升高,C 反应蛋白较前降低;肾功基本正常;CK-MB正常。

新生儿科

床号:姓名:性别:年龄:诊断:

【皮肤黏膜淋巴结综合征】又称川崎病,是一种全身中、小动脉炎性病变为主要病理改变的急性发热出疹性疾病。

表现为急性发热、皮肤黏膜病损和淋巴结肿大。

本病以婴幼儿多见,男孩多于女孩,春、秋两季居多。

【病因】病因不明,发病机制尚不清楚。

目前认为川崎病是一定易宿主对多种感染病原触发的一种免疫介导的全身性血管炎。

【临床表现】1、主要表现:⑴发热:38~40℃,1~2周,甚至更长;⑵皮肤表现:皮疹在发热或发热后出现,躯干部多见,持续4~5天后消退;手足皮肤呈广泛性硬性水肿,手掌和脚底早期出现潮红,恢复期指(趾)端膜状蜕皮,重者指(趾)甲脱落,此为典型临床特点;肛周皮肤发红、蜕皮。

⑶黏膜表现:双眼球结膜充血;口唇潮红、皲裂或出血,舌乳头明显突起、充血呈草莓舌。

⑷颈淋巴结肿大:单侧或双侧,质硬有触痛。

2、心脏表现:可于病后1~6周出现心肌炎、心包炎和心内膜炎;重者可致休克甚至猝死。

3、可有间质性肺炎、无菌性脑膜炎、消化系统症状、关节疼痛和肿胀。

【治疗要点】1、控制炎症;2、抗血小板凝集;3、对症支持治疗。

【护理要点】1、卧床休息,宜进清淡的高热量、高维生素、高蛋白的流质或半流质饮食,多饮水。

2、降低体温。

3、衣物柔软舒适,保持口腔、皮肤清洁,注意个人卫生,减少陪人,预防出血和感染;4、观察病情变化;观察皮肤、黏膜变化;监测生命体征、神志、面色,记录出入量。

家长签字:责任护士:。

小儿不典型性川崎病早期诊断的临床探讨作者:陈捷陈丰林双桃来源:《中国实用医药》2013年第16期【摘要】目的探讨小儿不典型性川崎病早期诊断策略,旨在深化对不典型性川崎病的认识,提高临床对小儿不典型性川崎病的早期诊断率。

方法回顾对比分析2009年1月至2013年1月经本院诊治的典型性和不典型性56例川崎病患儿的临床早期诊断资料;其中典型组35例,不典型组21例;典型组依据川崎病诊断标准诊断,符合规定中的5项,不典型组患儿符合规定中的2~4项,做实验室相关指标检测和心脏彩超或超生心电图检查辅助诊断;采用SPSS 17.0处理数据。

结果两组患儿均有持续高烧症状;与典型组比较,不典型组患儿的临床症状较少,一般不足4项诊断标准要求;不典型组内各个症状组比较,高热、红疹、唇裂杨梅舌发病率显著高于其他组(P【关键词】不典型性川崎病;早期诊断川崎病又称皮肤黏膜淋巴结综合征,是一种以全身血管发生炎性病理改变为主的发热性急症。

该病多发于学龄前儿童,以婴幼儿为主,亚裔男婴是高发人群[1]。

川崎病的典型症状除高热、红疹、唇裂、杨梅舌外,肛周红肿、指趾端蜕皮等症状临床上也较为常见。

近年来,全球川崎病发病率有渐长之势,亚洲国家和地区尤为显著。

据报道,川崎病已超过风湿热成为儿童获得性心脏病的主要诱因之一[2]。

川崎病可导致患儿包括皮肤、黏膜、血管、淋巴结等全身多系统损伤,及早诊断和治疗临床意义巨大。

小儿不典型性川崎病由于特征性临床症状较少,仅依据患儿临床表现很难做到早期确诊,极易发生误诊漏诊,延误治疗将导致患儿冠状动脉病变的发生和加重。

为探讨小儿不典型性川崎病早期诊断策略,本文回顾对比分析了2009年1月至2013年1月经本院诊治的典型性和不典型性56例川崎病患儿的临床早期诊断资料,以期能深化对不典型性川崎病的认识,提高小儿不典型性川崎病的早期诊断率,现总结分析结果如下。

1 资料与方法1.1 一般资料 56例病例均为本院2009年1月至2013年1月经诊治的川崎病患儿,分为典型组和不典型组两组,其中典型组35例,男21例,女14例,年龄5.2月至7岁,平均为(1.6±0.27)岁;不典型组21例,男13例,女8例,年龄6.1月至7岁,平均(1.8±0.19)岁。

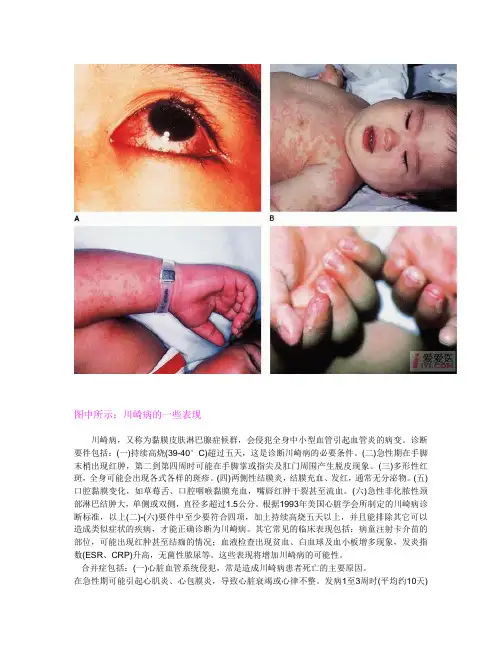

图中所示:川崎病的一些表现川崎病,又称为黏膜皮肤淋巴腺症候群,会侵犯全身中小型血管引起血管炎的病变。

诊断要件包括:(一)持续高烧(39-40°C)超过五天,这是诊断川崎病的必要条件。

(二)急性期在手脚末梢出现红肿,第二到第四周时可能在手脚掌或指尖及肛门周围产生脱皮现象。

(三)多形性红斑,全身可能会出现各式各样的斑疹。

(四)两侧性结膜炎,结膜充血、发红,通常无分泌物。

(五)口腔黏膜变化,如草莓舌、口腔咽喉黏膜充血,嘴唇红肿干裂甚至流血。

(六)急性非化脓性颈部淋巴结肿大,单侧或双侧,直径多超过1.5公分。

根据1993年美国心脏学会所制定的川崎病诊断标准,以上(二)-(六)要件中至少要符合四项,加上持续高烧五天以上,并且能排除其它可以造成类似症状的疾病,才能正确诊断为川崎病。

其它常见的临床表现包括:病童注射卡介苗的部位,可能出现红肿甚至结痂的情况;血液检查出现贫血、白血球及血小板增多现象,发炎指数(ESR、CRP)升高,无菌性脓尿等。

这些表现将增加川崎病的可能性。

合并症包括:(一)心脏血管系统侵犯,常是造成川崎病患者死亡的主要原因。

在急性期可能引起心肌炎、心包膜炎,导致心脏衰竭或心律不整。

发病1至3周时(平均约10天)15-20%的川崎病患者则可能产生冠状动脉瘤。

冠状动脉瘤超过50%会在1~2年内消失,特别是常见的直径小于8mm的中小型冠状动脉瘤。

至于直径超过8mm以上的巨大冠状动脉瘤,日后追踪经常无法完全消失,容易形成血栓造成急性心肌梗塞或冠状动脉瘤破裂,两者皆可能引起猝死(猝死率约占所有病患的2 %)。

心肌梗塞常发生在发病6~8周内。

日后也可能因冠状动脉扩张痊愈后,疤痕组织造成冠状动脉狭窄或钙化引起心肌缺氧。

(二)发病两星期内出现关节痛或关节炎,有文献报告甚至症状可持续达4个月之久。

(三)胆囊水肿可能在疾病发作后两星期内出现,通常不需特别的治疗。

(四)肠道假性阻塞。

(五)无菌性脑膜炎。

(六)肝功能指数上升、黄疸、腹泻、血清白蛋白降低等。

皮肤黏膜淋巴结综合征28例回顾性分析(作者:___________单位: ___________邮编: ___________)【摘要】目的总结儿童皮肤黏膜淋巴结综合征患儿的临床表现及实验室检查特点,以早期诊治。

方法对28例皮肤黏膜淋巴结综合征患儿的临床资料进行回顾性分析。

结果经治疗27例患儿应用免疫球蛋白后36 h内热退,1例36 h后热不退,给以甲强龙治疗后热退,28例患儿20~28 d血沉恢复正常,出院;4例冠状动脉扩张,3例随访1年后恢复,停药,1例仍服药中。

结论皮肤黏膜淋巴结综合征患儿早期识别,诊断,规范用药,对疾病的治疗及转归很有意义。

【关键词】皮肤黏膜淋巴结综合征; 阿司匹林/治疗应用; 潘生丁/治疗应用; 免疫球蛋白类; 儿童皮肤黏膜淋巴结综合征,又称川崎病,是一种原因不明,累及全身多系统的急性、自限性血管炎性疾病,是一种主要发生在5岁以下儿童的急性发热、出疹性疾病。

呈散发或小流行,四季均可发病。

以婴幼儿多见,男性发病略高于女性。

现将本科收治的28例皮肤黏膜淋巴结综合征患儿临床资料报道如下。

1 资料与方法1.1 临床资料 200601/200901辽阳市中心医院儿科收治住院的皮肤黏膜淋巴结综合征患儿28例,其中男18例,女10例,男女比例9∶5;年龄5个月至10岁,其中1岁1例,~2岁3例,~3岁10例,~5岁9例,~7岁4例,7岁以上1例。

1.2 诊断标准采用第7次世界小儿皮肤黏膜淋巴结综合征研讨会修订的皮肤黏膜淋巴结综合征诊断标准[1],6项主要临床表现中具备至少5项为临床诊断;如不满足5项,但超声心动图或心血管造影检查证实有冠状动脉瘤或冠状动脉扩张,在除外其他疾病的基础上可诊断为不完全皮肤黏膜淋巴结综合征。

1.3 治疗方法口服阿司匹林(沈阳万隆药业有限公司)30~50 mg/(kg·d),分3次服用,热退后减量至3~5 mg/(kg·d),1次口服。

冠状动脉正常者服用2~3个月,冠状动脉有损伤者服用至冠状动脉恢复正常。