3-5水珠从哪里来

- 格式:ppt

- 大小:2.20 MB

- 文档页数:19

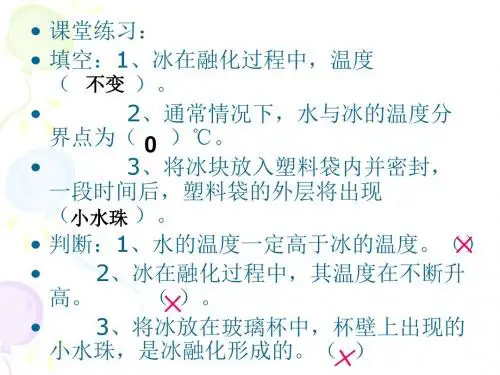

三年下科学第三单元第五课时《水珠从哪里来》教学设计课题水珠从哪里来单元 3 学科科学年级三年下学习目标1、观察到盛有冰块的玻璃杯外壁有许多小水珠,思考小水珠是从哪里来的,并尝试做出自己的解释。

2、根据已有的知识和经验分析、判断玻璃杯外壁上小水珠的来源。

3、通过实验和分析,探究玻璃杯外壁上小水珠的形成与杯内冰块的关系。

4、根据经验和获得的新证据,对小水珠的成因做出更多新的解释。

重点经历水珠从哪里来的假设——分析——再假设的探究过程难点探究玻璃杯外壁上小水珠的形成与杯内冰块的关系教学过程教学环节教师活动学生活动设计意图导入新课猜一猜问题一:从冰箱拿出水果放一段时间后表面会出现什么?问题二:一个盛冰的玻璃杯,放在空气中,过一段时间杯子外面出现什么?学生观察回答:水果表面会出现许多小水珠!杯子外面出现很多的小水珠。

通过问题设置引出今天的课题水珠从哪里来讲授新课一、水珠是冰化成的水吗猜一猜装冰玻璃杯外壁上的小水珠从哪里来?展示可能原因:可能是从被子里渗出来的;冰化成水后从杯口满出来的;有可能是加冰的时候,冰块碰到了杯沿化成水流下来学生预测,解释只要符合逻辑,鼓励越多越好拓展学生思路结论:只有装冰的玻璃杯外壁有许多小水珠,说明玻璃杯外壁上的小水珠与杯内的冰是有关系的。

思考:玻璃杯外壁上的小水珠是怎样形成的?根据观察到的现象,以及原有的生活经验,猜猜看。

知识拓展原来玻璃杯外壁上的水珠是:空气中的水蒸气遇到了冷的玻璃杯壁,水蒸汽迅速冷却,凝结为液体。

这部分内容下一节会详细讲解思考:冰块在实验中的作用是什么?小水珠与杯内的冰有什么关系?降温,让空气变冷,装冰的玻璃杯外壁有许多小水珠可能是杯子外面的空气遇冷形成小水珠。

猜想:空气中有水蒸气吗?水蒸气是从哪里学生交流总结学生猜测可能是空气中的水汽被冰吸到杯壁上了.空气遇到冰变成水了应该是水蒸气变的吧。

学生思考讨论:冰块在实验中的作用是什么?小水珠与杯内的冰有什么关系?锻炼学生的总结理解能力拓展学生的思维锻炼学生的交流合作能力。

《水珠从哪里来》教学设计教学目标:1、观察到装有冰块的塑料杯外壁有许多小水珠,思考小水珠是从哪里来的,并尝试做出自己的解释。

2、根据已有的知识经验分析、判断塑料杯外壁上小水珠的来源。

3、通过实验和分析,探究塑料杯外壁上小水珠的形成与杯内冰块的关系。

4、根据获得的新证据,对小水珠的成因做出更合理的解释。

教学重难点:1、经历水珠从哪里来的假设——分析——再假设的探究过程2、探究塑料杯外壁上小水珠的形成与杯内冰块的关系教学准备:4只大小形状一样的塑料杯、清水、冰块。

教学过程:一、提出问题。

在同学们面前有一只干燥的塑料杯和一袋冰块,如果把冰块放进杯里会产生什么现象呢?试一试,看哪个小组发现得最多。

评析:这里的问题"如果把冰块放进杯里会产生什么现象呢?"指向是否太宽泛,可以想象,学生会有许多不相关的发现,不利于本课核心概念的研究.(学生观察思考回答),现在同学们心中有什么疑问?。

生:水珠从哪里来?评析:由于前面的问题设计,这里学生提出的问题就会是五花八门的了,不可能只有这一个问题.我认为这个环节的教学设计还是直接一点好.二、作出猜测。

师板书课题:问得好,相信这也是所有同学心中的疑问,小组讨论猜测一下,你们认为这些小水珠可能是怎么来的呢?学生预测,解释只要符合逻辑,鼓励越多越好师:同学们的假设可靠吗?你能根据生活经验解释分析一下吗?评析:这个环节的"根据生活经验解释分析假设"往往被教师所忽视,假设应该是有根据的,不是胡乱的猜测.老师可以课前准备一些相关的视频资源,课中结合学生的叙述再现一下,当然,有真实的再现更好.师生共同分析所有提到的这些合理的解释。

通过这些分析和讨论,要引导学生认识到:塑料杯外壁上的小水珠,不是杯内的冰融化形成的。

三、实验探究。

1、师:通过我们刚才的讨论和分析,觉得塑料杯外壁上的小水珠,不是杯内的冰融化形成的水。

那么,水珠的形成与冰有关系吗?你能想办法证明吗?(分小组讨论证明方法)2、学生讨论后形成共识:做一组对比实验:(大屏幕出示实验方法:三只同样的塑料杯,其中一只杯里加自来水,一只杯里什么也不加,另一只上加冰,静静地放在桌上。

教科版科学三年级下册3.5《水珠从哪里来》教案一. 教材分析《水珠从哪里来》这一课旨在让学生通过观察和实验,了解水的三态变化以及水的循环过程。

教科书通过生动的图片和实例,引导学生探究水珠的来源,激发学生对科学现象的好奇心和探索欲望。

内容安排由易到难,循序渐进,让学生在实践中掌握科学知识。

二. 学情分析三年级的学生已经具备了一定的观察和实验能力,对周围的水现象有一定的了解。

但他们对水的三态变化和水的循环过程可能还没有深入的认识。

因此,在教学过程中,教师需要根据学生的认知水平,设计合适的教学活动,帮助学生理解和掌握知识。

三. 教学目标1.知识与技能:了解水的三态变化,知道水的循环过程。

2.过程与方法:通过观察、实验和探究,提高学生的科学素养。

3.情感态度价值观:培养学生对自然现象的好奇心和探究欲望,增强环保意识。

四. 教学重难点1.重点:水的三态变化,水的循环过程。

2.难点:水珠的来源,水的循环机理。

五. 教学方法采用探究式学习、情境教学法和小组合作学习等方法,引导学生主动参与,培养学生的观察能力、实验能力和思考能力。

六. 教学准备1.教具:PPT、实验器材(如显微镜、玻璃片、水滴模型等)。

2.学具:实验记录表、作业本。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用PPT展示自然界中的水现象,如雨、雪、雾等,引导学生关注水珠的来源。

提问:“你们知道水珠是从哪里来的吗?”让学生带着问题进入课堂。

2.呈现(10分钟)通过实验和图片,呈现水的三态变化:液态、固态、气态。

引导学生观察和思考,水在不同状态之间的转化过程。

3.操练(15分钟)学生分组进行实验,观察水的三态变化。

教师巡回指导,解答学生的疑问。

4.巩固(5分钟)学生汇报实验结果,教师总结水的三态变化特点。

提问:“水的三态变化与水的循环有什么关系?”引导学生思考。

5.拓展(10分钟)利用PPT讲解水的循环过程,引导学生了解水循环的意义。

提问:“水循环对我们的生活有什么影响?”让学生从生活实际出发,认识水循环的重要性。

5、水珠从哪里来【教学目标】科学概念:水蒸气遇冷会凝结成水。

过程与方法:1、观察到盛有冰块的玻璃杯外壁有许多小水珠,思考小水珠是从哪里来的,并尝试做出自己的解释。

2、根据已有的知识和经验分析、判断玻璃杯外壁上小水珠的来源。

3、通过实验和分析,探究玻璃杯外壁上小水珠的形成与杯内冰块的关系。

4、根据经验和获得的新证据,对小水珠的成因做出更多新的解释。

情感、态度、价值观:初步认识到证据对验证假设的意义和价值。

【教学重点】经历水珠从哪里来的假设——分析——再假设的探究过程【教学难点】探究玻璃杯外壁上小水珠的形成与杯内冰块的关系【教学准备】小组:3只大小、形状一样的玻璃杯(其中一杯装清水、一杯装冰块)。

【教学过程】一、水珠是从冰化成的水吗1、师:在上一节课中,我们发现在玻璃杯和塑料袋的外壁都出现了水珠。

(出示一个装好冰的玻璃杯,再现上节课的情景。

)这些小水珠是从哪里来的呢?板书:水珠从哪里来2、学生预测,解释只要符合逻辑,鼓励越多越好(预设:可能是从被子里渗出来的;冰化成水后从杯口满出来的;有可能是加冰的时候,冰块碰到了杯沿化成水流下来了;……)3、师:我们的生活中见到过类似的现象吗?你能根据生活经验对这些解释分析一下吗?xx共同分析所有提到的这些合理的解释。

(预设:不可能是从杯壁渗出来的,因为玻璃杯是不渗水的;冰融化时杯子中的水还没有满,不可能满出来;加冰的时候一般都是小心的加入杯内的。

)通过这些分析和讨论,要引导学生认识到:玻璃杯外壁上的小水珠,不是杯内的冰融化形成的。

二、水珠的形成与冰有关系吗1、师:通过我们刚才的讨论和分析,觉得玻璃杯外壁上的小水珠,不是杯内的冰融化形成的水。

那么,水珠的形成与冰有关系吗?你能设计实验证明一下吗?2、学生讨论后形成共识:做一组对比实验:(出示:三只同样的玻璃杯,其中一只杯里加满自来水,一只杯里什么也不加,另一只上加冰,静静地放在桌上。

隔几分钟观察两个玻璃杯外壁有没有出现水珠。

(教科版)三年级科学下册教案第三单元温度与水的变化水珠从哪里来一、教材简析:本课共分两部分,紧紧围绕以下两个核心问题进行探讨:1. 装满碎冰的玻璃杯外壁上的小水珠是从哪里来的?2. 水珠的形成与冰有关系吗?第一部分:水珠是冰化成的水吗通过给学生呈现“装满碎冰的玻璃杯外壁上会出现许多小水珠”这一现象,引出本课的第一个探究问题:玻璃杯外壁上的小水珠是从哪里来的?是怎样形成的呢?其实,这个问题是上节课里就已形成了的,这里只是问题的再现。

这一问题产生后,希望学生尽可能作出符合逻辑的各种解释或假设。

继而引导学生根据已有的经验对各种解释进行分析和验证,排除不合理的解释。

最后要让学生认识到:玻璃杯外壁上的小水珠,不是杯内的冰融化形成的水。

第二部分:水珠的形成与冰有关系吗通过分析讨论,已经明确了:玻璃杯外壁上的小水珠,不是杯内的冰融化形成的水。

自然而然就引出了第二个探究问题:水珠的形成与冰有关系吗?通过引领学生对比实验:一只杯里加满自来水,一只杯里什么也不加,静静地放在桌子上。

隔几分钟时间后,观察两个玻璃杯的外壁上是否也会出现许多小水珠。

实验现象:均无水珠出现,从而得出结论:与杯内的冰似乎是有关系的。

玻璃杯外壁上的小水珠,不是杯内的冰融化形成的水,但是,与杯内的冰似乎又是有关系的。

那么,小水珠到底是从哪里来的,是怎样形成的?学生重新作出新的假设,一些问题也在学生中产生了:空气中有水蒸气吗?水蒸气是从哪来的?水蒸气能变成水吗?水蒸气怎样才能变成水?……这些问题,就由学生们课外先去寻求答案,下节课则重点展开这方面的观察、研究活动。

二、教学背景:在“冰融化了”这课中,学生们已观察了冰块的融化过程。

他们不仅发现了固态的冰变成了液态的水,同时还发现了盛冰的玻璃杯外壁上也有许多小水珠。

对于这些小水珠的来源,学生们一开始往往会有多种解释。

这些小水珠是从哪里来的呢?本课就是由这一问题引发学生的思考,鼓励他们做出尽可能多的解释(或假设),并寻求证据以检验假设。