能量传递计算

- 格式:doc

- 大小:21.50 KB

- 文档页数:6

能量传递效率计算公式

1. 基本公式。

- 能量传递效率 = (下一营养级同化量/上一营养级同化量)×100%。

- 例如:在一个简单的食物链中,草→兔→狐。

如果兔同化的能量为100 kJ,草同化的能量为500 kJ,那么从草到兔的能量传递效率 =(100/500)×100% = 20%。

2. 相关概念解释。

- 同化量:指某一营养级从外环境中得到的全部化学能。

它表现为这一营养级的呼吸消耗量、这一营养级流向下个营养级的能量、这一营养级流向分解者的能量以及未被利用的能量之和。

对于生产者(主要是绿色植物)来说,同化量就是通过光合作用固定的太阳能总量。

对于消费者来说,同化量 = 摄入量 - 粪便量。

例如,一只羊吃了10 kg草,产生了2 kg粪便,那么羊的同化量就是10 - 2 = 8 kg(这里假设能量可以用质量来简单类比表示)。

- 在计算能量传递效率时,必须准确确定上一营养级和下一营养级的同化量。

如果在一个复杂的食物网中,要明确所研究的特定食物链上的营养级关系。

比如在一个包含草、昆虫、蛙、蛇、鹰的食物网中,如果要计算昆虫到蛙的能量传递效率,就只考虑昆虫和蛙在这条食物链中的同化量关系,而不能混入其他食物链中的能量流动情况。

生态系统中能量流动的计算方法湖北省恩施州清江外国语学校彭邦凤生态系统中能量流动的计算是近几年高考的热点,考生常因缺乏系统总结和解法归纳而容易出错。

下面就相关问题解法分析如下:一、食物链中的能量计算1.已知较低营养级生物具有的能量(或生物量),求较高营养级生物所能获得能量(或生物量)的最大值。

例1.若某生态系统固定的总能量为24000kJ,则该生态系统的第四营养级生物最多能获得的能量是()A. 24kJB. 192kJC.96kJD. 960kJ解析:据题意,生态系统固定的总能量是生态系统中生产者(第一营养级)所固定的能量,即24000kJ,当能量的传递效率为20%时,每一个营养级从前一个营养级获得的能量是最多的。

因而第四营养级所获得能量的最大值为:24000×20%×20%×20%=192kJ。

答案:D规律:已知较低营养级的能量(或生物量),不知道传递效率,计算较高营养级生物获得能量(或生物量)的最大值时,可按照最大传递效率20%计算,即较低营养级能量(或生物量)×(20%)n(n为食物链中由较低营养级到所需计算的营养级的箭头数)。

2.已知较高营养级的能量(或生物量),求较低营养级应具备的能量(或生物量)的最小值。

例2.在一条有5个营养级的食物链中,若第五营养级的生物体重增加1 kg,理论上至少要消耗第一营养级的生物量为()A. 25 kgB. 125 kgC. 625 kgD. 3125 kg解析:据题意,要计算消耗的第一营养级的生物量,应按照能量传递的最大效率20%计算。

设需消耗第一营养级的生物量为X kg,则X=1÷(20%)4=625 kg。

答案:C规律:已知能量传递途径和较高营养级生物的能量(或生物量)时,若需计算较低营养级应具有的能量(或生物量)的最小值(即至少)时,按能量传递效率的最大值20%进行计算,即较低营养级的生物量至少是较高营养级的能量(或生物量)×5n(n为食物链中,由较低营养级到所需计算的营养级的箭头数)。

热学计算热量和温度变化的关系热学是物理学的一个重要分支,主要研究热量与物体温度变化之间的关系。

在热学中,我们可以通过一些计算方法来准确计算热量的转移和温度的变化。

本文将介绍一些常见的热学计算公式,以及它们与热量和温度变化之间的关系。

1. 热量的计算热量是指物体内部分子之间的能量传递,又称为热能。

热量的大小可以通过下面的公式进行计算:Q = m × c × ΔT其中,Q表示热量,m表示物体的质量,c表示物体的比热容,ΔT表示温度的变化。

2. 温度变化的计算温度是物体分子运动的平均能量,可以通过温度计等仪器测量得到。

温度变化的计算与热量的计算关系密切。

根据热学原理,温度变化的计算可以使用下面的公式:ΔT = Q / (m × c)该公式可以通过已知物体的热量、质量和比热容来计算温度的变化。

3. 确定物质比热容的方法比热容是一个物质的重要特性,它可以用来描述物质的热性质。

常见物质的比热容可以通过实验或者查阅资料来获取。

有几种常见的方法可以确定物质的比热容:3.1 等热法在该方法中,将所研究的物质与一个已知比热容的物体(如水)混合在一起,并用热量测量仪器测量所混合物的温度变化。

通过比较已知物质的热量和温度变化,即可计算出未知物质的比热容。

3.2 醇灯法该方法通常用于测量固体材料的比热容。

实验时,将固体样品放在一个高温的平板上,然后使用一个醇灯对其加热。

通过测量样品与平板之间的温度变化,可以计算出固体材料的比热容。

3.3 稳定流热法该方法适用于液体和气体物质的比热容测量。

实验中,通过使物质以稳定的流速经过一个加热元件,同时测量物质进入和离开加热元件的温度和流量。

根据热学公式,可以计算出物质的比热容。

总结:热学计算热量和温度变化的关系是物理学中的一项重要内容。

通过合适的计算公式和实验方法,我们可以准确计算热量的转移和温度的变化,并通过比热容来描述物质的热性质。

熟练掌握热学计算的方法对于理解热现象和解决实际问题至关重要。

动能与功率的计算方法动能和功率是物理学中的两个重要概念,它们在描述物体运动和能量传递过程中起着关键作用。

本文将介绍动能和功率的计算方法,以及它们在实际问题中的应用。

一、动能的计算方法动能是物体由于运动而具有的能量,它的计算方法与物体的质量和速度有关。

对于一个质量为m的物体,其动能(KE)可以通过以下公式计算:KE = (1/2)mv²其中,m为物体的质量,v为物体的速度。

根据这个公式,我们可以得到以下结论:1. 动能与质量的关系:动能正比于物体的质量,当速度不变时,质量越大,动能越大;质量越小,动能越小。

2. 动能与速度的关系:动能正比于物体的速度的平方,当质量不变时,速度越大,动能越大;速度越小,动能越小。

通过动能的计算方法,我们可以对物体运动过程中的能量进行定量描述,从而更好地理解和分析物体的运动行为。

二、功率的计算方法功率是描述能量转化速率的物理量,它表示单位时间内所做的功或转化的能量。

功率的计算方法与所做的功和时间有关。

对于某个系统或物体所做的功(W)和所花费的时间(t),功率(P)可以通过以下公式计算:P = W / t其中,W为所做的功,t为花费的时间。

根据这个公式,我们可以得到以下结论:1. 功率与功的关系:功率正比于所做的功,功越大,功率越大;功越小,功率越小。

2. 功率与时间的关系:功率反比于所花费的时间,时间越短,功率越大;时间越长,功率越小。

功率的计算方法可以帮助我们评估和比较不同系统或物体的能量转化速率,是研究能量转化效率和工程设计中的重要指标。

三、动能与功率的应用动能和功率的计算方法在实际问题中有广泛的应用。

以下是一些例子:1. 汽车加速过程中的动能计算:汽车的动能与其质量和速度有关,通过计算动能可以评估汽车的加速性能和燃油消耗情况。

2. 发电机的功率计算:发电机的功率与所转换的能量和时间有关,通过计算功率可以评估发电机的输出能力和效率。

3. 运动员的功率输出计算:运动员的功率输出与所做的功和时间有关,通过计算功率可以评估运动员在比赛中的表现和体能水平。

能量传递效率计算

能量传递效率计算是指在能量传递的过程中,传递到目标对象的能量与起始能量之比。

其计算公式为:能量传递效率 = 传递到目标

对象的能量÷起始能量× 100%。

在实际应用中,能量传递效率的计算需要考虑多种因素。

首先,传递的能量是否完全被目标对象吸收,还是存在一定的损失;其次,传递的过程中是否存在能量的转化和转移,如热能转化为动能等;最后,目标对象本身是否存在一定的能量损耗,如热能散失等。

为了计算能量传递效率,需要准确测量起始能量和传递到目标对象的能量。

在实验中,可以通过测量能量源和目标对象的温度差来计算热能传递效率;通过测量物体的速度和质量来计算动能传递效率等。

总之,能量传递效率的计算对于能源的有效利用和节能减排具有重要的意义。

- 1 -。

热量的传递与热量的传递速率计算方法热量传递是热力学中的基本概念之一,它涉及到热量从高温物体传递到低温物体的过程。

在工程实践中,我们经常需要计算热量的传递速率,以便合理设计和改善热力系统。

本文将介绍热量的传递方式以及常用的计算方法。

一、热量的传递方式热量的传递可以通过三种方式进行:传导、对流和辐射。

下面将对这三种方式进行详细阐述。

1. 传导传导是指物体内部或不相邻物体之间通过分子碰撞来传递热量的过程。

传导过程可以通过能量传递的方式进行,即分子通过碰撞将热量从高温区域传递到低温区域。

传导的速率与物体的导热性能有关,导热性能越高,传导速率越快。

2. 对流对流是指热量通过流体的运动传递的过程。

当流体受热后,流体的密度减小,形成浮力,产生对流流动。

对流传热速率与流体的性质、流动速度以及体积等因素有关。

对流传热速率通常比传导快,因为对流可以带走更多的热量。

3. 辐射辐射是指热量通过电磁波的辐射传递的过程。

所有物体在温度不为零时都会发出电磁波,这些电磁波的波长和强度与物体的温度有关。

辐射传热速率与物体的表面温度的四次方成正比,因此高温物体的辐射传热速率较快。

二、热量传递速率的计算方法热量传递速率是指单位时间内热量传递的量,通常用功率来表示。

下面将介绍几种常用的计算方法。

1. 传导热传递速率的计算传导热传递速率的计算可以使用傅里叶定律。

傅里叶定律表明,传热速率正比于温度梯度,反比于物体的导热系数和传热距离。

传导热传递速率可以用以下公式表示:Q = - k*A*(∆T/∆x)其中,Q表示传导热传递速率,k表示导热系数,A表示传热面积,∆T表示温度差,∆x表示传热距离。

2. 对流热传递速率的计算对流热传递速率的计算需要考虑流体的性质以及流动速度等因素。

常用的计算方法包括乌格尔数和努塞尔数,它们可以用以下公式表示:Nu = C*(Re^m)*(Pr^n)其中,Nu表示努塞尔数,Re表示雷诺数,Pr表示普朗特数,C、m 和n是与具体问题相关的常数。

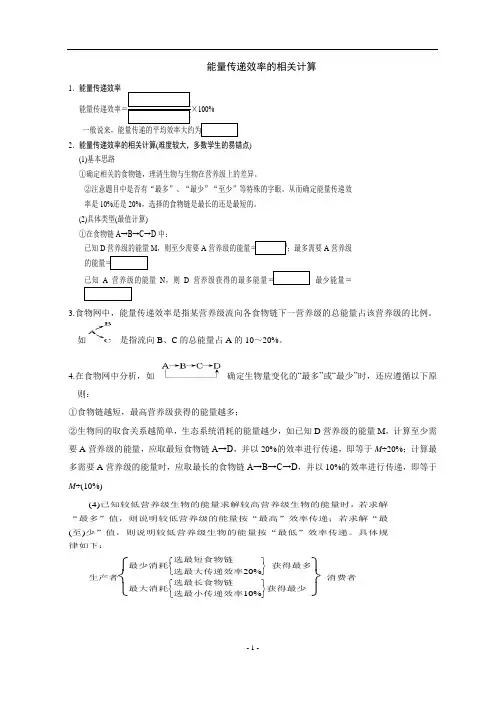

能量传递效率的相关计算3.食物网中,能量传递效率是指某营养级流向各食物链下一营养级的总能量占该营养级的比例。

如 是指流向B 、C 的总能量占A 的10~20%。

4.在食物网中分析,如 确定生物量变化的“最多”或“最少”时,还应遵循以下原则:①食物链越短,最高营养级获得的能量越多;②生物间的取食关系越简单,生态系统消耗的能量越少,如已知D 营养级的能量M ,计算至少需要A 营养级的能量,应取最短食物链A→D ,并以20%的效率进行传递,即等于M ÷20%;计算最多需要A 营养级的能量时,应取最长的食物链A→B→C→D ,并以10%的效率进行传递,即等于M ÷(10%)1.能量传递效率 能量传递效率=下一营养级的同化量上一营养级的同化量×100%一般说来,能量传递的平均效率大约为10%~20%。

2.能量传递效率的相关计算(难度较大,多数学生的易错点) (1)基本思路①确定相关的食物链,理清生物与生物在营养级上的差异。

②注意题目中是否有“最多”、“最少”“至少”等特殊的字眼。

从而确定能量传递效率是10%还是20%,选择的食物链是最长的还是最短的。

(2)具体类型(最值计算)①在食物链A→B→C→D 中: 已知D 营养级的能量M ,则至少需要A 营养级的能量=M÷(20%)3;最多需要A 营养级的能量=M÷(10%)3。

已知A 营养级的能量N ,则D 营养级获得的最多能量=N ×(20%)3;最少能量=N ×(10%)3。

(4)已知较低营养级生物的能量求解较高营养级生物的能量时,若求解“最多”值,则说明较低营养级的能量按“最高”效率传递;若求解“最(至)少”值,则说明较低营养级生物的能量按“最低”效率传递。

具体规律如下:生产者⎩⎨⎧⎭⎬⎫最少消耗⎩⎨⎧⎭⎬⎫选最短食物链选最大传递效率20% 获得最多最大消耗⎩⎨⎧⎭⎬⎫选最长食物链选最小传递效率10%获得最少消费者生态系统中能量流动计算题组【规律】① 生态系统的总能量=生产者固定的全部太阳能=第一营养级得同化量③如设A→B→C→D 食物链中,传递效率分别为a %、b %、c %,若现有A 营养级生物重为M ,则能使D 营养级生物增重的量=M·a %·b %·c %④⑤ 在能量分配比例已知时,直接根据已知的能量传递效率按实际的食物链条数计算。

生态系统中能量传递效率的计算及误区分析关键词:生态系统;营养级;同化量;能量传递效率中图分类号:g633.91 文献标识码:b 文章编号:1672-1578(2013)10-0189-02新课标人教版高中生物必修三《稳态与环境》第五章生态系统这部分涉及到一个知识点:能量的传递效率。

第一轮复习时,觉得这个知识点很简单,没有过多的强调。

但是随后的几次考试中出现了有关生态系统能量传递效率的计算题,从评卷中发现学生的错误率很高。

结合学生的思维误差,现将有关知识梳理如下。

1.能量传递效率的定义人教版高中生物必修三《稳态与环境》的教材中,并没有明确的给出能量传递效率的定义,只是在正文中描述”为了研究能量流经生态系统的食物链时,每一级的能量变化和能量转移效率,美国生态学家林德曼对赛达伯格湖的能量流动进行了定量分析”,教材中给出了林德曼分析的赛达伯格湖的能量流动图解,随后总结出了生态系统的能量流动特点:单向流动和逐级递减,并在正文中提出”能量在相邻两个营养级的传递效率大约是10%~20%”。

若是单从林德曼的研究来分析,他所给出的数据中,并没有考虑到各营养级摄入量中的粪便量,这就给教师和学生造成了误解,很容易以下一营养级的摄入量来计算能量传递效率。

但是这样的计算是不科学、不正确的,因为各营养级摄入量中的粪便量并没有传递给下一营养级。

结合教材的描述和相关研究可以总结出能量传递效率的定义是指相邻的两个营养级之间,由上一营养级传递给下一营养级的同化量占上一营养级总的同化量的比值,计算公式:2.能量传递效率的公式解读2.1 能量传递效率的计算公式中的能量传递对象是相邻的两个营养级之间,不是种群、个体之间。

根据营养级的定义可以知道每个营养级可能包含多个种群、很多个个体,但是计算的时候只需要考虑相邻两个营养级的同化量。

2.2 公式中的分子、分母要准确的理解。

分子的准确含义是:只包含由上一营养级传递给下一营养级的同化量,不是摄入量,也不包含人工输入的同化量。

热力学中的功和热量的计算方法热力学是研究能量转化和能量传递的科学,功和热量是热力学中重要的概念。

本文将介绍热力学中的功和热量的计算方法。

一、功的计算方法功是热力学中描述系统能量转化的方式,通常表示为W。

在热力学中,功可以通过以下几种方式进行计算。

1. 压力-体积功当气体发生体积变化时,通过外界施加压力所做的功可以通过以下公式计算:W = PΔV其中,W代表功,P代表外界施加的压力,ΔV代表气体体积的变化量。

2. 力-位移功当施加力F使物体发生位移d时,通过施加的力所做的功可以通过以下公式计算:W = Fd其中,W代表功,F代表施加的力,d代表物体的位移。

3. 自由能功自由能是热力学中的重要概念,可以简单理解为系统可用的能量。

当系统由初始状态变化到最终状态时,可以计算自由能的变化量ΔG,并通过以下公式计算功:W = -ΔG其中,W代表功,ΔG代表自由能的变化量。

二、热量的计算方法热量是热力学中描述能量传递的方式,通常表示为Q。

在热力学中,热量可以通过以下几种方式进行计算。

1. 比热容方法当物体的温度发生变化时,通过比热容的计算可以得到热量的变化量。

比热容可以通过以下公式计算:Q = mcΔT其中,Q代表热量,m代表物体的质量,c代表物体的比热容,ΔT代表温度的变化量。

2. 热力学第一定律法则热力学第一定律法则是能量守恒定律的推广,它表明能量不能被创造或销毁,只能从一种形式转化为另一种形式。

根据热力学第一定律法则,热量可以通过以下公式计算:Q = ΔE - W其中,Q代表热量,ΔE代表系统内能的变化量,W代表功。

3. 蒸发潜热和熔化潜热当物质由液体状态变为气体状态时,需要吸收的热量称为蒸发潜热。

当物质由固体状态变为液体状态时,需要吸收的热量称为熔化潜热。

蒸发潜热和熔化潜热可以通过以下公式计算:Q = mL其中,Q代表热量,m代表物质的质量,L代表蒸发潜热或熔化潜热。

结论热力学中的功和热量是描述能量转化和能量传递的重要概念。

热传导的原理和热量计算方法热传导是热量在物质内部传递的过程,它与能量从高温物体流向低温物体的趋势有关。

热量的传导是由物质内部的原子、分子和电子之间的相互作用引起的。

本文将介绍热传导的原理以及常见的热量计算方法。

热传导的原理热传导是一种通过物质内部的热振动或晶格振动将热量从高温区域传递至低温区域的过程。

在热传导过程中,高温区域的分子获得更多的能量,使得它们的振动更加剧烈。

这些高能量的分子随后与低温区域的分子发生碰撞,将部分能量传递给低温区域的分子。

这个过程不断重复,从而使得热量在物质内部传导。

热传导的速率由以下因素决定:1. 温度梯度:温度梯度是指热量从高温区域传递至低温区域时温度的变化率。

温度梯度越大,热传导速率就越快。

2. 材料的热导率:热导率衡量了物质传导热量的能力。

不同材料的热导率不同,例如金属材料通常具有较高的热导率,而绝缘材料则具有较低的热导率。

3. 物质的尺寸和形状:物质的尺寸和形状也会对热传导速率产生影响。

相同材料的情况下,较长和较宽的物体热传导速率较快,而较短和较窄的物体热传导速率较慢。

热量计算方法在热传导的过程中,热量的计算与温度变化和热容有关。

下面介绍两种常用的热量计算方法:一维热传导和多维热传导。

一维热传导的热量计算方法:一维热传导是指热量只沿一个方向传递的情况,例如杆状物体上的热传导。

在这种情况下,可以使用以下公式来计算单位时间内通过物体传递的热量:Q = -kA(dT/dx)其中,Q表示单位时间内通过物体传递的热量,k表示物质的热导率,A表示物体的横截面积,(dT/dx)表示物体在传递方向上的温度变化率。

多维热传导的热量计算方法:多维热传导是指热量在多个方向上传递的情况,例如板状物体或多维结构中的热传导。

在这种情况下,可以使用以下公式来计算单位时间内通过物体传递的热量:Q = -kΔT/Δx其中,Q表示单位时间内通过物体传递的热量,k表示物质的热导率,ΔT表示物体在温度差Δx的情况下的温度变化。

物理换热量计算公式热量是物体内部分子运动的能量,当物体处于不同温度的环墶中时,热量会通过热传导、对流和辐射等方式进行传递。

在物理学中,我们可以通过一些公式来计算热量的传递和换热量的大小。

本文将介绍一些常见的物理换热量计算公式,并对其进行详细的解析和应用。

1. 热传导换热量计算公式。

热传导是指热量通过物体内部分子的碰撞传递的过程。

在热传导过程中,换热量可以通过以下公式进行计算:Q = k A ΔT / d。

其中,Q表示换热量,k表示热传导系数,A表示传热面积,ΔT表示温度差,d表示传热距离。

这个公式表明,换热量与传热系数、传热面积、温度差和传热距离都有关系。

当传热系数越大、传热面积越大、温度差越大、传热距离越小时,换热量就会越大。

2. 对流换热量计算公式。

对流是指热量通过流体的流动传递的过程。

在对流换热量计算中,可以使用以下公式:Q = h A ΔT。

其中,Q表示换热量,h表示对流换热系数,A表示传热面积,ΔT表示温度差。

这个公式表明,对流换热量与对流换热系数、传热面积和温度差有关。

当对流换热系数越大、传热面积越大、温度差越大时,换热量就会越大。

3. 辐射换热量计算公式。

辐射是指热量通过电磁波传递的过程。

在辐射换热量计算中,可以使用以下公式:Q = εσ A (T₁^4 T₂^4)。

其中,Q表示换热量,ε表示辐射率,σ表示斯特藩-玻尔兹曼常数,A表示传热面积,T₁和T₂分别表示两个物体的温度。

这个公式表明,辐射换热量与辐射率、传热面积和温度差的四次方有关。

当辐射率越大、传热面积越大、温度差越大时,换热量就会越大。

4. 总换热量计算公式。

在实际的换热过程中,通常会同时存在热传导、对流和辐射等多种换热方式。

此时,可以使用以下公式来计算总换热量:Q = Q₁ + Q₂ + Q₃。

其中,Q₁、Q₂和Q₃分别表示热传导、对流和辐射的换热量。

这个公式表明,总换热量等于各种换热方式的换热量之和。

通过这个公式,我们可以综合考虑各种换热方式对换热量的影响,从而更准确地计算换热量的大小。

热传导三种方式公式热传导是指热量通过材料的传递,通常有三种方式:传导、对流和辐射。

1. 传导(Conduction):传导是通过材料的直接接触而传递热量的方式。

它是由分子之间的碰撞和振动所引起的能量传递。

传导的热传递率由 Fourier 定律来描述,其公式为:Q=k*A*(ΔT/d)其中,Q是传导热流量,单位为瓦特(W),k是材料的热导率,单位为瓦特/(米·开尔文),A是传热的横截面积,单位为平方米(m²),ΔT是温度差,单位为开尔文(K),d是传热路径的长度,单位为米(m)。

传导的热传递率与材料的导热性能、温度差和传热距离有关。

热导率越大,热传导速率越快。

当温度差增大或传热距离减小时,热传导速率也会增加。

2. 对流(Convection):对流是指通过材料内部的流体运动而传递热量的方式。

对流一般包括自然对流和强迫对流两种形式。

自然对流是通过流体本身的密度和温度的差异产生的传热方式。

自然对流的热传递率可以由 Nuussult 数来计算,其公式为:Nu=h*L/λ其中,Nu 为 Nuussult 数,L 为流体流动路径的特征长度,单位为米(m),h 是传热系数,单位为瓦特/(平方米·开尔文)(W/(m²·K)),λ 为流体的导热系数,单位为瓦特/(米·开尔文)(W/(m·K))。

强迫对流是通过外部施加的压力或机械力引起的传热方式。

对流的热传递率与流体的性质、流速、温度差和流动路径有关。

3. 辐射(Radiation):辐射是通过电磁波的辐射来传递热量的方式。

辐射传热不需要物质的存在,可以在真空中传播。

辐射的热传递率可以由Stefan-Boltzmann 定律来计算,其公式为:Q=ε*σ*A*(T₁⁴-T₂⁴)其中,Q 是辐射热流量,单位为瓦特(W),ε 是表面的辐射发射率,σ 是 Stefan-Boltzmann 常数,约为5.67 × 10⁻⁸瓦特/(平方米·开尔文的四次方)(W/(m²·K⁴)),A 是辐射传热的表面积,单位为平方米(m²),T₁和 T₂分别是两个表面的温度,单位为开尔文(K)。

能量传递效率计算

能量传递效率是指能量从一个系统传递到另一个系统时所损失的能量的比例。

计算能量传递效率需要测量能量的输入和输出,然后通过比较它们来计算损失的能量量。

具体来说,能量传递效率可以通过下面的公式计算:

能量传递效率 = (输出能量 / 输入能量) × 100%

其中,输出能量是指传递到另一个系统的能量量,而输入能量是指从原始系统中提供的能量量。

通过将输出能量除以输入能量,可以得出一个小于或等于1的比率,它表示了能量传递的效率。

将结果乘以100可以将其表示为百分比。

例如,假设一个电动机将1000焦耳的能量输入到一个机械系统中,但只有800焦耳的能量被机械系统利用,那么能量传递效率就可以计算为:

能量传递效率 = (800 / 1000) × 100% = 80%

这意味着机械系统只能利用输入能量的80%,而其余20%的能量已经消耗在其他过程中了。

能量传递效率的计算对于许多领域都很重要,包括工程、物理学和生物学。

在工程领域中,它通常用于衡量电机和发动机等能量转换设备的效率。

在物理学中,它可以用于研究能量传递的基本规律。

在生物学中,它可以用于研究生物体如何利用食物中的能量。

- 1 -。

热量交换计算公式

热量,是指当系统状态的改变来源于热学平衡条件的破坏,也即来源于系统与外界间存在温度差时,我们就称系统与外界间存在热学相互作用。

作用的结果有能量从高温物体传递给低温物体,这时所传递的能量称为热量。

热交换就是由于温差而引起的两个物体或同一物体各

部分之间的热量传递过程。

热交换一般通过热传导、热对流和热辐射叁种方式来完成。

换热效率计算公式:ηs=A/Q。

热量的三种计算公式:

1.经某一过程温度变化为△t,它吸收(或放出)的热量.Q表示热量(J),

Q=c×m×△t.

Q吸=c×m×(t-t0) Q放=c×m×(t0-t)(t0是初温;t是末温),其中c是与这个过程相关的比热容

2.固体燃料完全燃烧释放的热量的计算公式:Q放=mq 气体燃料完全燃烧释放的热量的计算公式:Q=Vq

Q表示热量(J),q表示热值(J/kg),m表示固体燃料的质量(kg),V表示气体燃料的体积(m3)。

q=Q放/m(固体);q=Q放/v(气体)

Q—某种燃料完全燃烧后放出的热量—焦耳J

m—表示某种燃料的质量—千克kg

q—表示某种燃料的热值—焦耳每千克J/kg

热量的单位与功、能量的单位相同。

在国际单位制中热量的单位为焦耳(简称焦,缩写为J).历史上曾定义热量单位为卡路里(简称卡,缩写为cal),只作为能量的辅助单位,1卡=4.184焦。

注意:1千卡=1000卡=1000卡路里=4184焦耳=4.184千焦。

热能的传递和热量的计算热能的传递是指热量从一个物体传递到另一个物体的过程。

根据热传递的方式,可以分为三种主要方式:传导、对流和辐射。

一、传导传导是指热量通过物质的直接接触而传递的过程。

当两个物体处于不同的温度时,它们之间的热量将通过分子间的碰撞传递。

传导的速率取决于物体的导热性能以及温度差。

热传导的公式可以用傅里叶定律表示:q = kA(ΔT/Δx)其中,q表示传导的热量,k表示热导率,A表示传热的面积,ΔT表示温度差,Δx表示传热的距离。

二、对流对流是指热量通过流体(气体或液体)的流动而传递的过程。

对流可以分为自然对流和强制对流两种形式。

自然对流是指由于温度差引起的气体或液体的密度差异而产生的流动。

在自然对流中,热量从高温区域向低温区域传递。

自然对流的传热速率可以按照牛顿冷却定律计算:q = hAΔT其中,q表示传导的热量,h表示对流换热系数,A表示传热的面积,ΔT表示温度差。

强制对流是指通过外部力推动流体进行传热的过程,如风扇、水泵等。

在强制对流中,热量的传递速率可以用牛顿冷却定律进行计算,其中对流换热系数h需要根据具体情况进行确定。

三、辐射辐射是指热量通过热辐射(电磁波)的形式传递的过程,不需要介质作为媒介。

热辐射的传热速率与物体的温度的四次方成正比,与物体的表面特性有关。

根据斯特藩-玻尔兹曼定律,可以计算辐射传热的功率:q = εσA(T1^4 − T2^4)其中,q表示传导的热量,ε表示发射率,σ表示斯特藩-玻尔兹曼常数,A表示辐射的面积,T1和T2分别表示物体表面的温度。

热量的计算是根据热量的传递方式,应用相应的公式进行计算的过程。

例如,两个不同温度的物体通过传导方式传递热量,根据传热的面积和温度差可以使用传导公式进行计算。

对于通过对流方式传递热量的情况,根据对流换热系数、传热的面积和温度差可以使用对应的公式计算热量。

而利用辐射方式传递热量时,需要知道物体的发射率、表面温度以及辐射的面积,才能求解出传导的热量。

热传递与热量的计算热传递是指热量从一个物体传递到另一个物体的过程。

在热传递过程中,热量会通过传导、传热和传辐射等途径传递。

在实际生活中,我们经常需要计算热量的大小,以便更好地理解和应用热传递的原理。

本文将介绍热传递的基本原理和常见的热量计算方法。

一、传导热传递传导热传递是指固体或液体内部热量的传递过程。

在传导热传递中,热量从高温区域传递到低温区域,其传热速率与传导物质的热导率、温度差以及传热长度有关。

计算传导热传递时,可以使用以下公式:Q = k * A * ΔT / d其中,Q表示传导热量,k表示传导物质的热导率,A表示传热截面积,ΔT表示温度差,d表示传热长度。

例如,我们有一个铝杆,热导率为200 W/(m·K),传热截面积为0.01 m²,温度差为30 K,传热长度为0.1 m,那么我们可以通过上述公式计算出传导热量为:Q = 200 * 0.01 * 30 / 0.1 = 600 W二、对流热传递对流热传递是指通过液体或气体的流动来传递热量的过程。

在对流热传递中,热量主要通过流体的传送来实现,其传热速率与流体的流速、温度差以及传热面积有关。

对于强迫对流(即通过外力驱动流动)情况下的对流热传递,可以使用以下公式进行计算:Q = h * A * ΔT其中,Q表示对流热量,h表示对流换热系数,A表示传热面积,ΔT表示温度差。

例如,我们有一个水管,对流换热系数为1000 W/(m²·K),传热面积为0.05 m²,温度差为10 K,那么我们可以通过上述公式计算出对流热量为:Q = 1000 * 0.05 * 10 = 500 W三、辐射热传递辐射热传递是指通过热辐射来传递热量的过程。

在辐射热传递中,物体表面发射的热辐射能量与物体的发射率、绝对温度以及表面积有关。

计算辐射热传递时,可以使用以下公式:Q = ε * σ * A * (T₁⁴ - T₂⁴)其中,Q表示辐射热量,ε表示物体的发射率,σ表示玻尔兹曼常数(约为5.67×10^(-8) W/(m²·K⁴)),A表示物体表面积,T₁和T₂分别表示物体表面和外界的绝对温度。

生态系统中能量流动的计算是近几年高考的热点,考生常因缺乏系统总结和解法归纳而容易出错。

下面就相关问题解法分析如下:

一、食物链中的能量计算

1.已知较低营养级生物具有的能量(或生物量),求较高营养级生物所能获得能量(或生物量)的最大值。

例1.若某生态系统固定的总能量为24000kJ,则该生态系统的第四营养级生物最多能获得的能量是()

A. 24kJ

B. 192kJ D. 960kJ

解析:据题意,生态系统固定的总能量是生态系统中生产者(第一营养级)所固定的能量,即24000kJ,当能量的传递效率为20%时,每一个营养级从前一个营养级获得的能量是最多的。

因而第四营养级所获得能量的最大值为:24000×20%×20%×20%=192kJ。

答案:D

规律:已知较低营养级的能量(或生物量),不知道传递效率,计算较高营养级生物获得能量(或生物量)的最大值时,可按照最大传递效率20%计算,即较低营养级能量(或生物量)×(20%)n(n为食物链中由较低营养级到所需计算的营养级的箭头数)。

2.已知较高营养级的能量(或生物量),求较低营养级应具备的能量(或生物量)的最小值。

例2.在一条有5个营养级的食物链中,若第五营养级的生物体重增加1 kg,理论上至少要消耗第一营养级的生物量为()

A. 25 kg

B. 125 kg

C. 625 kg

D. 3125 kg

解析:据题意,要计算消耗的第一营养级的生物量,应按照能量传递的最大效率20%计算。

设需消耗第一营养级的生物量为X kg,则X=1÷(20%)4=625 kg。

答案:C

规律:已知能量传递途径和较高营养级生物的能量(或生物量)时,若需计算较低营养级应具有的能量(或生物量)的最小值(即至少)时,按能量传递效率的最大值20%进行计算,即较低营养级的生物量至少是较高营养级的能量(或生物量)×5n(n为食物链中,由较低营养级到所需计算的营养级的箭头数)。

3.已知能量的传递途径和传递效率,根据要求计算相关生物的能量(或生物量)。

例3.在能量金字塔中,生产者固定能量时产生了240molO2,若能量传递效率为10%~15%时,次级消费者获得的能量最多相当于多少mol葡萄糖()

B. 解析:结合光合作用的相关知识可知:生产者固定的能量相当于240÷6=40mol 葡萄糖;生产者的能量传递给次级消费者经过了两次传递,按最大的能量传递效率计算,次级消费者获得的能量最多相当于40×15%×15%=葡萄糖。

答案:C

规律:已知能量传递效率及其传递途径时,可在确定能量传递效率和传递途径的基础上,按照相应的能量传递效率和传递途径计算。

二、食物网中能量流动的计算

1.已知较高营养级从各食物链中获得的比例,未告知传递效率时的能量计算。

例4.右图食物网中,在能量传递效率为10%~20%时,假设每个营养级的生物从前一营养级的不同生物处获得的能量相等。

则人的体重每增加1 kg,至少需要消耗水藻 kg。

解析:由题意知:人从大鱼和小鱼处获得的能量是相等的,小鱼从虾和水藻处获得的能量是相等的,而且,题中“至少”需要多少,应按能量传递的最大效率计算。

计算方法如下:

在“小鱼→大鱼→人”的传递途径中,大鱼的生物量至少为÷20%= kg,小鱼的生物量至少为÷20%= kg;在“小鱼→人”的传递途径中,小鱼的生物量至少是÷20%= kg。

因此,小鱼的生物量总量至少为+=15 kg。

同理:在“水藻→水蚤→虾→小鱼”的传递过程中,水藻的生物量至少是

15÷2÷20%÷20%÷20%= kg;在“水藻→小鱼”的传递过程中,水藻的生物量至少是

15÷2÷20%= kg。

因此,水藻的生物量总量至少为+=975 kg。

答案:975

规律:对于食物网中能量流动的计算,先应根据题意写出相应的食物链并确定各营养级之间的传递效率,按照从不同食物链获得的比例分别进行计算,再将各条食物链中的值相加即可。

2.已知较高营养级从各食物链中获得的比例,在特定传递效率时的计算。

例5.若人的食物1/2来自植物,1/4来自小型食肉动物,1/4来自羊肉,若各营养级之间的能量传递效率为10%时,人增重1 kg需要消耗的植物为__ kg。

解析:根据题意可画出食物网(右图),从题目要求可以判断能量的传递效率为10%,根据人增重从不同途径获得能量的比例可计算如下:

植物→人:÷10%=5 kg;

植物→羊→人:÷10%÷10%=50 kg;

植物→羊→小型肉食动物→人:÷10%÷10%÷10%=500 kg;

因此:人增重1 kg共消耗植物5+50+500=555 kg。

答案:555

规律:对于食物网中能量流动的计算,先应根据题意写出相应的食物网,根据特定的传递效率,按照从不同食物链获得的比例分别计算,再将各条食物链中的值相加即可。

三、已知各营养级的能量(或生物量),计算特定营养级间能量的传递效率

例6.在某生态系统中,1只2 kg的鹰要吃10 kg的小鸟, kg的小鸟要吃2 kg的昆虫,而100 kg的昆虫要吃1000 kg的绿色植物。

若各营养级生物所摄入的食物全转化成能量的话,那么,绿色植物到鹰的能量传递效率为()

A. %

B. %

C. %

D. %

解析:根据题意,可根据能量传递效率的概念计算出各营养级之间的能量传递效率,再计算出绿色植物转化为鹰的食物链中各营养级的生物量。

即:10 kg 的小鸟需要昆虫的生物量=10÷(÷2)=80 kg;80 kg的昆虫需要绿色植物的生物量=80÷(100÷1000)=800 kg。

因此,从绿色植物→昆虫→小鸟→鹰的生物量依次为800 kg→80 kg→10 kg →2 kg,则鹰转化绿色植物的百分比为2/800×100%=%。

答案:C

规律:要计算能量传递效率,可先根据各营养级的生物量计算出各营养级的传递效率,并推算出不同营养级的生物量,最后计算出所需计算转化效率的较高营养级(本题中的鹰)的生物量(或能量)占较低营养级(本题中的植物)的比例即可。

四、巩固练习

1.某人捕得一条重2 kg的杂食海鱼,若此鱼的食物有1/2来自植物,1/4来自草食鱼类,1/4来自以草食鱼类为食的小型肉食鱼类,则该鱼至少需要海洋植物__ kg。

2.在浮游植物→浮游动物→鱼这条食物链中,如果鱼要增加1000 kg,那么,至少需要浮游动物和浮游植物分别是()

kg和50000 kg kg和25000 kg

kg和50000 kg kg和10000 kg

3.某个生态系统中,生产者和次级消费者的总能量分别是E1和E3,在下列几种情况中,可能导致生态平衡被破坏的是

A. E1>100E3

B. E1<100E3

C. E1<25E3

D. E1>25E3

4.有一食物网如右图所示。

假如猫头鹰的食物2/5来自兔子,2/5来自老鼠,其余来自蛇,那么猫头鹰要增加20g体重,最多消耗植物__克。

5.右图为美国生态学家林德曼于1942年对一个天然湖泊──赛达伯格湖的能量流动进行测量时所得结果。

请据图中相关数据,则第二营养级向第三营养级的能量传递效率是___。

6.下图所示的食物网中,C生物同化的总能量为a,其中A生物直接供给C 生物的比例为x,则按最低的能量传递效率计算,需要A生物的总能量(y)与x 的函数关系式为__________。

五、巩固练习答案与解析

kg 解析:由题意可知,这条鱼的食物来源于三条食物链,即:植物→杂食鱼;植物→草食鱼类→杂食鱼;植物→草食鱼类→小型肉食鱼类→杂食鱼,由较高营养级的生物量求其对较低营养级的需要量时,应按能量传递效率20%计算。

通过三条食物链消耗植物分别是5 kg、 kg和 kg,因此,消耗植物的最少量是5++=80 kg。

解析:较高营养级获得参量一定时,能量传递效率越大,则所需较低营养级生物量越少,应按20%的能量传递效率计算。

所以需要浮游动物的生物量为1000÷20%=5000 kg,所需浮游植物为1000÷20%÷20%=25000 kg。

解析:生态系统的能量传递效率为10%~20%,当生产者的能量小于次级消费者能量的25倍,则说明该生态系统中,在生产者、初级消费者和次级消费者之间的能量流动效率已经高于20%,此时,次级消费者对于初级消费者的捕食强度会加大,可能使生态系统的稳定性受到破坏,影响生生态系统的可持续性发展,导致生态平衡破坏。

解析:该食物网中有三条食物链,最高营养级为鹰。

据题意,应按最低能量传递效率(10%)计算,可得到三条链消耗的植物分别为800g、800g、4000g,共消耗植物5600克。

解析:能量传递效率为下一个营养级所获得的能量占上一个营养级获得能量的比例。

则:第二营养级向第三营养级的传递效率为:÷×100%=%。

=100a-90ax 解析:C从A直接获得的比例为x,则直接获得能量为ax,需要消耗A的能量为10ax;通过B获得的比例为(1-x),则获得能量为(1-x)a,需要消耗A的能量为100(1-x)a。

因此,消耗A的总能量为:10ax+100(1-x)a=100a-90ax,可得函数关系式:y=100a-90ax。