语用学 话语分析实例

- 格式:ppt

- 大小:40.00 KB

- 文档页数:17

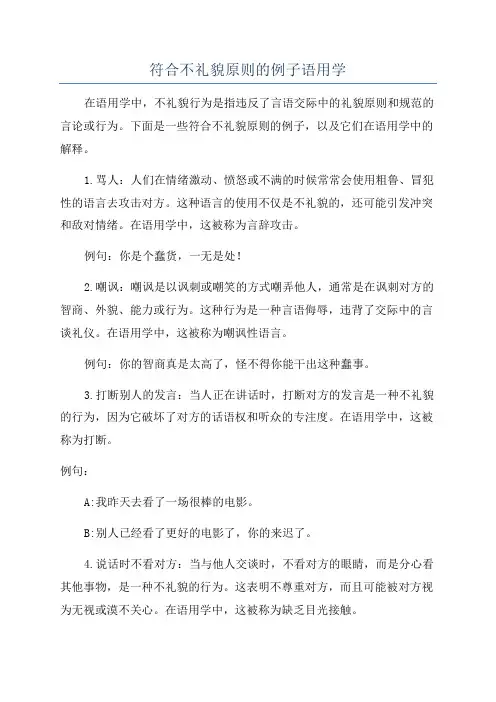

符合不礼貌原则的例子语用学在语用学中,不礼貌行为是指违反了言语交际中的礼貌原则和规范的言论或行为。

下面是一些符合不礼貌原则的例子,以及它们在语用学中的解释。

1.骂人:人们在情绪激动、愤怒或不满的时候常常会使用粗鲁、冒犯性的语言去攻击对方。

这种语言的使用不仅是不礼貌的,还可能引发冲突和敌对情绪。

在语用学中,这被称为言辞攻击。

例句:你是个蠢货,一无是处!2.嘲讽:嘲讽是以讽刺或嘲笑的方式嘲弄他人,通常是在讽刺对方的智商、外貌、能力或行为。

这种行为是一种言语侮辱,违背了交际中的言谈礼仪。

在语用学中,这被称为嘲讽性语言。

例句:你的智商真是太高了,怪不得你能干出这种蠢事。

3.打断别人的发言:当人正在讲话时,打断对方的发言是一种不礼貌的行为,因为它破坏了对方的话语权和听众的专注度。

在语用学中,这被称为打断。

例句:A:我昨天去看了一场很棒的电影。

B:别人已经看了更好的电影了,你的来迟了。

4.说话时不看对方:当与他人交谈时,不看对方的眼睛,而是分心看其他事物,是一种不礼貌的行为。

这表明不尊重对方,而且可能被对方视为无视或漠不关心。

在语用学中,这被称为缺乏目光接触。

例句:A:昨天我去了一个很好的餐厅。

B:(不看A,玩手机)是吗?那说明相当不错。

5.使用冒犯性的语言或称呼:使用冒犯性的语言或称呼,例如种族歧视、性别偏见或侮辱性的称呼,是一种严重的不礼貌行为。

这样的言辞可能引发敌对情绪和争端,并造成伤害。

在语用学中,这被称为冒犯性言论。

例句:A:你们这些女人总是太敏感了。

B:这种性别歧视是不可接受的。

6.谈论不相关的话题:在对话中突然转到别的话题,而不给对方足够的时间来表达自己的观点或完成说话,是一种不礼貌的行为。

这表明不尊重对方的权益和思想。

在语用学中,这被称为话题转移。

例句:A:我认为我们应该对这个议题进行深入讨论。

B:你知道吗,我买了一件新衣服。

总结:不礼貌行为在言语交际中是不可取的,它会破坏社会和睦、减少交际效果。

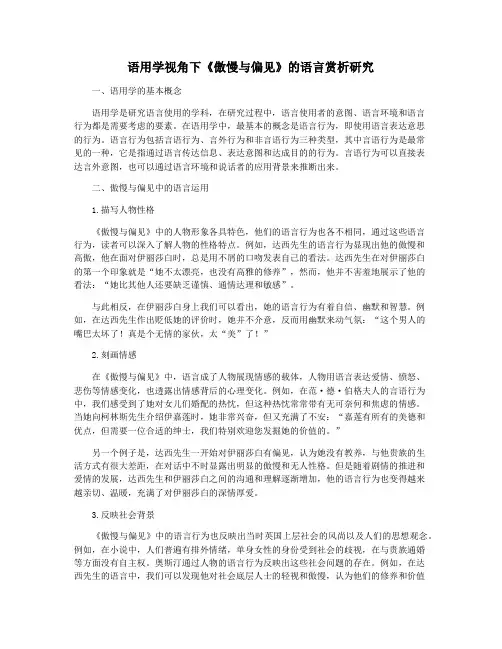

语用学视角下《傲慢与偏见》的语言赏析研究一、语用学的基本概念语用学是研究语言使用的学科,在研究过程中,语言使用者的意图、语言环境和语言行为都是需要考虑的要素。

在语用学中,最基本的概念是语言行为,即使用语言表达意思的行为。

语言行为包括言语行为、言外行为和非言语行为三种类型,其中言语行为是最常见的一种,它是指通过语言传达信息、表达意图和达成目的的行为。

言语行为可以直接表达言外意图,也可以通过语言环境和说话者的应用背景来推断出来。

二、傲慢与偏见中的语言运用1.描写人物性格《傲慢与偏见》中的人物形象各具特色,他们的语言行为也各不相同,通过这些语言行为,读者可以深入了解人物的性格特点。

例如,达西先生的语言行为显现出他的傲慢和高傲,他在面对伊丽莎白时,总是用不屑的口吻发表自己的看法。

达西先生在对伊丽莎白的第一个印象就是“她不太漂亮,也没有高雅的修养”,然而,他并不害羞地展示了他的看法:“她比其他人还要缺乏谨慎、通情达理和敏感”。

与此相反,在伊丽莎白身上我们可以看出,她的语言行为有着自信、幽默和智慧。

例如,在达西先生作出贬低她的评价时,她并不介意,反而用幽默来动气氛:“这个男人的嘴巴太坏了!真是个无情的家伙,太“美”了!”2.刻画情感在《傲慢与偏见》中,语言成了人物展现情感的载体,人物用语言表达爱情、愤怒、悲伤等情感变化,也透露出情感背后的心理变化。

例如,在范·德·伯格夫人的言语行为中,我们感受到了她对女儿们婚配的热忱,但这种热忱常常带有无可奈何和焦虑的情感。

当她向柯林斯先生介绍伊嘉莲时,她非常兴奋,但又充满了不安:“嘉莲有所有的美德和优点,但需要一位合适的绅士,我们特别欢迎您发掘她的价值的。

”另一个例子是,达西先生一开始对伊丽莎白有偏见,认为她没有教养,与他贵族的生活方式有很大差距,在对话中不时显露出明显的傲慢和无人性格。

但是随着剧情的推进和爱情的发展,达西先生和伊丽莎白之间的沟通和理解逐渐增加,他的语言行为也变得越来越亲切、温暖,充满了对伊丽莎白的深情厚爱。

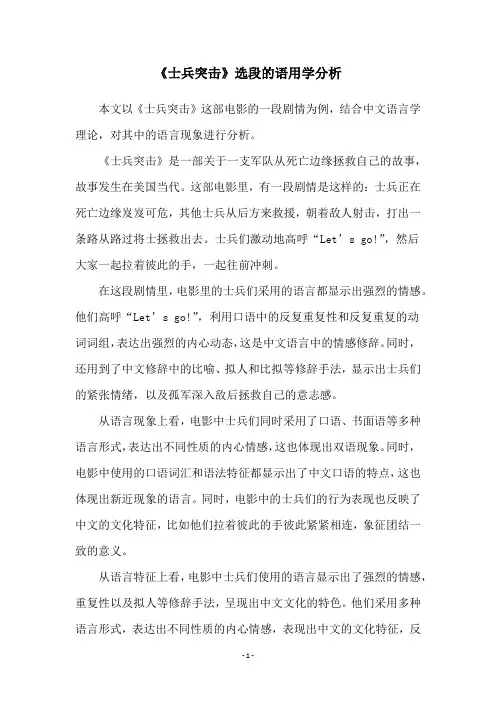

《士兵突击》选段的语用学分析本文以《士兵突击》这部电影的一段剧情为例,结合中文语言学理论,对其中的语言现象进行分析。

《士兵突击》是一部关于一支军队从死亡边缘拯救自己的故事,故事发生在美国当代。

这部电影里,有一段剧情是这样的:士兵正在死亡边缘岌岌可危,其他士兵从后方来救援,朝着敌人射击,打出一条路从路过将士拯救出去。

士兵们激动地高呼“Let’s go!”,然后大家一起拉着彼此的手,一起往前冲刺。

在这段剧情里,电影里的士兵们采用的语言都显示出强烈的情感。

他们高呼“Let’s go!”,利用口语中的反复重复性和反复重复的动词词组,表达出强烈的内心动态,这是中文语言中的情感修辞。

同时,还用到了中文修辞中的比喻、拟人和比拟等修辞手法,显示出士兵们的紧张情绪,以及孤军深入敌后拯救自己的意志感。

从语言现象上看,电影中士兵们同时采用了口语、书面语等多种语言形式,表达出不同性质的内心情感,这也体现出双语现象。

同时,电影中使用的口语词汇和语法特征都显示出了中文口语的特点,这也体现出新近现象的语言。

同时,电影中的士兵们的行为表现也反映了中文的文化特征,比如他们拉着彼此的手彼此紧紧相连,象征团结一致的意义。

从语言特征上看,电影中士兵们使用的语言显示出了强烈的情感,重复性以及拟人等修辞手法,呈现出中文文化的特色。

他们采用多种语言形式,表达出不同性质的内心情感,表现出中文的文化特征,反映出新近现象的语言特征。

这段剧情的呈现,体现了中文语言文化的神韵,也把一种生动的活力带入到人们的生活里。

综上所述,在士兵突击的电影中采用的语言及其文化特征,充分表达出中文口语的种种特点,反映出新近现象的语言特征。

本文通过对上述段落中语言现象的分析,发现士兵们采用中文修辞中的情感修辞、口语特性等特点,表现出中文文化的特色,把一种生动的活力带入到人们的生活里,是中文语言文化在现代电影中得以体现的最佳例子之一。

从语用学角度分析《左传》谈话艺术的表现形式——以《齐晋鞌之战·成公二年》为例

虚词的使用——“姑”、“然”、“其”和“固”:

“然”、“其”、“固”和“姑”四个词在本文中使用为虚词,众所周知虚词在具体语言环境中不充当句法成分,只起语法作用。

然而,虚词的使用为表达效果增色不少,如“姑”副词,暂且、姑且”义。

此句为开篇第一句话,齐侯自负的语言为后文的覆灭埋下了伏笔。

“然”用在破折号之后,用作连词,表转折。

出现在郑丘缓分析当前诸侯国形势后,联想之前自身事件,认为邻克所说的“病”并不算什么伤痛。

“然”字的使用一方面表现郑丘缓对这种小伤痛的蔑视,另一方面将郑丘缓对邻克的鼓励之情表现得淋漓尽致。

“其”,语气词,表疑问语气。

用在张侯对邻克职位的重要性进行分析之后,再对邻克放弃战斗的情况进行假设,说明邻克的职位在整场战争中的重要性,进而对克进行言语鼓励。

“固”副词,意为本来用在分析战况时使用,既然已经“援甲执兵就已经做好了赴死的准备。

“固”字体现战士们同仇敌忾的精神,进而对邻克进行鼓励。

综上所述,四个虚词的使用在此次谈话中发挥了重要作用,即使不影响话语的基本意义,但对说话人意图的表达起到画龙点睛的作用。

虚词的使用,包括语气词和副词,即使没有实际意义,但结合具体语境能更好地体现出说话人的意图,于无形中为交际的成功准备了条件。

语用学之广告话语分析曾志江摘 要:本文界定了话语分析的含义,运用语用学理论中的言语行为理论、会话含义理论、合作原则来探讨语用学在广告话语分析中的作用,帮助广大消费者进一步看清广告的本质。

关键词:广告话语分析;言内行为;言外行为;言后行为;合作原则中图分类号:F123.16 文献标识码:A文章编号:CN43-1027/F(2008)10-158-01作 者:中南林业科技大学外国语学院;湖南,长沙,410004一、引言现代广告从其产生之日起,不过区区百年历史。

然而对其所进行的研究却浩如烟海,不胜枚举。

众多学者从经济学、新闻学、传播学、美学、声学、心理学等不同角度对这一新兴领域进行了细致而深入的探索,取得了较为丰硕的成果,同时也确立了广告学作为一门边缘学科和综合科学的重要地位。

广告成为现代生活的一个重要组成部分,其目的在于激发人们对事物的注意,并诱导于一定方向所使用的一种手段。

本文将运用语用学理论中的言语行为理论、会话含义理论、合作原则来探讨语用学在广告话语分析中的作用。

二、话语分析11话语分析的界定。

“话语分析”(discourse analysis)这一术语是由美国结构主义语言学家哈里斯(Z.S.Harris)在他发表于1952年美国《语言》(language)杂志第28卷的一篇题为“话语分析”的文章中首次使用的。

可自从其诞生之日起至今都一直处在形形色色,林林总总的分争当中,而我们也必须首先把“话语”(discourse)和“篇章”(text)两个概念区分开来。

一般来讲,人们认为话语是大于句子的单位,这样的理解不很象精确,因为它的范围很广,可以是词、短语、小句(包括告示、标牌、广告等),也可以是一首诗歌、一篇日记、一次对话、一场演讲、一部小说等等。

由此可见,话语结构形式、话语规则、话语模式等等都是话语分析这一新的研究领域的不同侧面。

话语分析学者由于各自不同的语言观念及理论侧重,对话语进行了不同侧面的观察和分析。

从语用学角度分析《左传》谈话艺术的表现形式——以《齐晋鞌之战·成公二年》为例【摘要】《左传》因其突出的思想性与艺术性,历来是语文教材选编的重点。

针对当前统编版语文教材中《左传》选篇数量明显降低的情况,在《左传》选篇的文本分析中更应该从语篇结构、语篇衔接方式以及语篇生成的历史文化语境入手,明确其叙事目的,梳理其话语结构,领会其内在思想,以便更有效地把握《左传》作为先秦历史散文独特的语篇风貌。

【关键词】《左传》文本分析语篇特征先秦历史散文主要指春秋战国时期,记录我国境内诸国历史事实的散文,其出现是中国古代史官文化发展的产物。

在先秦历史散文中,《左传》的思想性与艺术性都是最为突出的,不仅“奠定了我国记言体历史散文的基本范式”[1],而且在语篇结构的完整度和语篇衔接的方式等方面都表现出较高的叙事艺术。

在中学语文教学中,有关先秦历史散文的教学一直占有重要位置。

而作为“先秦历史散文的扛鼎之作”,《左传》也一直是中学语文教材选编的重要内容。

《左传》中的一些代表性篇目,如《曹刿论战》《烛之武退秦师》《郑伯克段于鄢》《秦晋殽之战》《晋灵公不君》等都曾在不同学段、不同版本的语文教材中作为教学重点出现。

这不仅说明《左传》在先秦散文中的重要地位,也说明其对于学生领会和把握先秦历史散文的文本特点具有重要价值。

当前在统编版语文教材中,《左传》选篇的数量明显降低。

其中,初中阶段只有九年级下册的《曹刿论战》一篇,高中阶段也只有必修下的《烛之武退秦师》一篇。

《左传》的这种选编情况,已经引起了研究者对于《左传》语文教材功能的关注[2]。

那么在统编版教材的使用过程中,如何有效发挥《左传》选篇的价值,就显得尤为重要。

基于此,本文将根据《左传》的语篇特征,以《曹刿论战》一文为例,从语篇结构、语篇衔接方式以及语篇生成的历史文化语境入手,通过文本分析,呈现《左传》作为先秦历史散文独特的语篇魅力。

明确叙事目的,整理语篇结构在先秦历史散文的阅读中,明确叙事目的其实是文本解读的关键。

语用学视角下浅析美剧话语-以《致命女人》为例摘要:随着文化交流的不断深入,美剧作为一种传播媒体,具有相当的影响力。

美剧《致命女人》自播出以来,好评如潮。

其中,人物话语的使用至关重要。

本文从违反格莱斯提出的合作原则入手,对《致命女人》中人物话语的会话含义进行分析。

这不仅可以帮助读者更准确理解其语言符号系统,也便于有效分析说话人的言外之意。

此外,在日常会话中,语用原则对人们顺利展开会话,并最终实现各自会话目的至关重要。

关键词:《致命女人》;会话含义;合作原则;引言《致命女人》是一部美国黑色犯罪喜剧,讲述了三个女人在发现丈夫出轨后反击并处理婚姻危机的故事。

虽然她们生活在不同的背景下,但她们展现了女性的婚姻生活。

而人物性格最好的体现就是人物之间的对话。

合作原则的违反不仅能传达一定的幽默效果,而且我们还可以从中了解角色的真实想法,这有助于我们理解故事情节。

本文以格莱斯的会话含义理论为基础,分析了《致命女人》中的话语,并进一步分析了言语行为所产生的会话含义。

此外,本文还通过对违反相关原则的研究,进一步分析了话语的含义和背后的真实意图。

在解读作品时,不仅要关注作品本身的价值,更要关注文本中人物对话所传达的实际意图。

语用学理论可以用来分析和描述说话人的言外意思。

此外,在日常言语交际中,遵循或违背语用原则对于人们成功地进行对话并最终达到会话目的是非常重要的。

1合作原则根据格莱斯的会话含义理论,人们的对话往往受到一定条件的限制。

一系列不相关的话语之所以不会在对话中出现,是因为交际双方必须遵守合作原则,才能使交际顺利进行。

格莱斯[1]在合作原则下构建了四个相应的准则:数量准则、质量准则、关系准则和礼貌准则。

合作原则在会话含义的解释中起着重要的作用。

2合作原则的违反根据格赖斯的会话含义理论,人们的对话往往受到一定条件的限制。

一系列不相关的话语之所以不会在对话中出现,是因为交际双方必须遵守合作原则,才能使交际顺利进行。

格莱斯认为,在现实生活中,参与者并不总是坚持合作原则——当说话者违反了这一原则时,听者对话语的理解超出了其字面意义,这就是格莱斯所说的违反合作原则。

英语语用学是研究语言在特定情境下的使用方式以及其与意义之间关系的学科。

它涵盖了言语行为、礼貌原则、隐含意义等方面,以下是一些英语语用学的例子:1. **言语行为(Speech Acts):** 言语行为是指通过语言实现的行为,如请求、命令、承诺等。

例子:当一个人说 "Could you pass me the salt?"(你能把盐递给我吗?),这是一个请求言语行为。

2. **礼貌原则(Politeness Principles):** 礼貌原则涉及到在交流中如何尊重他人的感受和保持社交和谐。

例子:在请求时,可以使用更委婉的表达,比如 "Would you mind if I borrow your pen?"(你介意我借用你的笔吗?)。

3. **隐含意义(Implicature):** 隐含意义是指除了字面表达之外,通过上下文和说话人的语气,读者/听者可以理解的更深层次的信息。

例子:如果有人说 "It's a bit cold in here."(这里有点冷),可能暗示着对方希望调高室温。

4. **歧义(Ambiguity):** 歧义是一种一个句子有多种可能的解释的情况。

例子:"She saw the man with the telescope."(她用望远镜看到那个男人。

)这句话中,"with the telescope"可以解释为女人或者男人使用望远镜。

5. **指称(Reference):** 指称是指通过词语来引用特定的事物、人物或概念。

例子:"The cat is on the roof."(那只猫在屋顶上。

)这里的 "the cat" 指的是特定的猫。

6. **倒装句(Inversion):** 倒装句是语序颠倒的句子,用来强调、疑问或者其他语用目的。

语用学礼貌原则在名著中的例子及分析《红楼梦》作为中国古典小说的一个巅峰,其所创造的文化艺术成就一直被视为历史沉淀下的奇葩。

这部鸿篇巨制真实而又清晰地为我们展现了中国封建社会的风土人情,上至国法家规,下至待人接物的眼神与手势,都值得读者反复揣摩回味。

更值得研究的是《红楼梦》一书之所以广受读者、学者、甚至语言文化研究者的钟爱,有很大一部分原因是出自其“犹抱琵琶半遮面”的语言表达艺术。

无可否认,在塑造人物形象、铺设故事情节方面,曹雪芹先生使用了大量的隐含语义,使得这部文学作品“含而隐”、似浅却深。

近些年来,很多学者纷纷将视角投向了对《红楼梦》中“暂满还缺”的言语表达方式的分析、研究中;而要想深入、有理可依地朝着这一方向继续探寻,就免不了要运用语用学的知识。

如蓝纯老师在其出版的《语用学与红楼梦赏析》2007)一书中,就从“指示、“会话隐’、“言语行为、“预设”等概念出发,深入浅出地对一些热点语篇进行了探讨分析,为读者品读这一佳作打开了另外一扇窗子。

“得体次则”和“慷慨次则”在《红楼梦》第三回“贾雨村贪缘复旧职;林黛玉抛父进京都”中,林黛玉初进贾府,以贾母之外孙女外加远道客人的身份引得一干众人对其睫寒问暖。

当黛玉说起自小身子多病时,贾母道“正好,我这里正配丸药呢。

叫他们多配一料就是了。

”接着当王黑凤提到王夫人让其找的缎子未曾找到时,又有一段王夫人的话语如下:“该随手拿出两个来给你这妹妹去裁衣袭的,等晚上想着叫人再去拿罢,可别忘了。

”王夫人笑指向黛玉道“这是你凤姐姐的屋子,回来你好往这里找他来,少什么东西,你只管和他说就是了。

(《红楼梦》第三回)”这两段分别出自贾母和王夫人之口的话,表面看去三言两语,实际却饱含着对黛玉这一远客的周到礼数以及贴心关怀。

根据利奇的“得体”和“慷慨”准则,在待人接物时,若要显得有礼貌就必须尽量增加自己的付出和对方的收益,且减少对方牺牲的代价;而与之相对应的,若想要对方在接受自己好意的时候更加放心,减少愧疚感,或者说最大限度地维护对方的面子,则在表达自己的付出时就要尽量弱化、轻描淡写。

语用学分析实例语用学是研究语言的使用的学科,它研究的是语言本身的结构、系统以及它们如何用于实际沟通中,影响这种沟通的原因和结果。

语用学分析实例是通过具体的案例来研究语用学中可能出现的问题。

在本文中,我将介绍一个具体的例子,来说明语用学分析的相关问题。

案例一:在一次家庭聚会上,一名叔叔提到了他的家乡。

另一名叔叔问他:“多大了?”第一位叔叔回答:“大约十六万人。

”在这个案例中,通过研究叔叔的问答可以发现,当第一位叔叔提到他的家乡时,第二位叔叔未对此做出任何直接的回答,而是问“多大了?”未给出直接回答,这种行为正是语用学中称之为“转换”的行为。

在这种情况下,第二位叔叔显然想从第一位叔叔那里得到一个更具体的答案,以便更好地了解他的家乡的实际状况。

转换的问题的存在,可以使双方的沟通更有效率,这也是语用学分析中最为重要的问题之一。

案例二:一名女士在咖啡店里下单,她问老板:“您卖什么咖啡?”老板回答:“我们有拿铁,摩卡和卡布奇诺。

”在这个例子中,通过研究双方的对话,我们可以发现,老板没有直接回答女士的问题,而是列出他们店里出售的咖啡种类,这种行为也是语用学中称之为“推断”的行为。

推断的问题的存在,可以减少双方的沟通时间,从而使得沟通更有效率,也是语用学分析中最为重要的问题之一。

以上两个案例,展示了语用学分析的重要性和实用性,通过研究具体的例子,我们可以发现,语用学中的问题大多数时候都是有实际意义的,可以有效地提高双方的沟通效率,使得沟通变得更有效。

回顾前面的例子,第一个例子中,第二位叔叔采用了“转换”的方式,来获得他想要的信息,同样,第二个例子中,老板采用了“推断”的方式来给出双方所需要的信息,这些都是语用学分析中常用的方法。

为了更好地实现语用学分析,我们可以在日常的沟通和行为中更加灵活地运用这些方法,这样可以更加有效地传达信息,并且达到有效的沟通效果。

为了实现这一点,我们需要不断积累沟通中常见的行为模式,从而使关系变得更加友好,有利于更好更高效的沟通。

第1篇一、案例背景2019年7月某日,某市发生了一起交通事故。

甲驾驶一辆小型轿车与乙驾驶的电动自行车相撞,导致乙受伤。

事故发生后,双方当事人对责任认定存在争议。

乙认为甲在驾驶过程中存在过错,要求甲承担全部赔偿责任。

甲则认为自己并无过错,事故是由于乙违反交通规则导致的。

双方无法达成一致意见,遂向法院提起诉讼。

二、案例分析1. 交通事故责任的认定根据《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条的规定,机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故,非机动车驾驶人、行人没有过错的,由机动车一方承担赔偿责任;有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的,根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任;机动车一方没有过错的,承担不超过百分之十的赔偿责任。

交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的,机动车一方不承担赔偿责任。

2. 法律语用学在交通事故责任认定中的应用(1)甲的陈述甲在事故发生后陈述:“当时我在正常行驶,乙突然从路边冲出来,我没有时间反应,才导致事故发生。

”甲的陈述中存在以下言语特征:①自证清白:甲试图通过陈述自己无过错来减轻自己的责任。

②强调对方过错:甲将事故原因归咎于乙,试图转移责任。

③客观陈述:甲在陈述过程中尽量保持客观,避免夸大或缩小事实。

(2)乙的陈述乙在事故发生后陈述:“我当时在人行道上正常行走,甲突然向我这边冲过来,我根本来不及反应。

”乙的陈述中存在以下言语特征:①强调自身权益:乙试图通过陈述自己的合法权益来争取支持。

②指责对方过错:乙将事故原因归咎于甲,试图转移责任。

③客观陈述:乙在陈述过程中尽量保持客观,避免夸大或缩小事实。

3. 责任认定根据双方当事人的陈述以及现场勘查情况,法院认定:(1)甲在驾驶过程中存在过错,未确保安全行车距离,导致事故发生。

(2)乙在人行道上行走,违反交通规则,存在过错。

综合双方过错程度,法院判决甲承担主要责任,乙承担次要责任。

甲应赔偿乙的医疗费用、误工费等损失。