论语之论君子

- 格式:ppt

- 大小:1.08 MB

- 文档页数:16

君子,所谓君之子,就是国君的儿子。

最早是指身居高位的人,孔子赋予了君子以全新的含义,在孔子的眼里,地位高的人不一定是君子,君子是那些拥有美好的德性的人。

君子人格是中国文化中的理想人格。

好玩的国学君从论语中精选了40句关于君子之道的论述,希望在这个喧嚣的世界,为您带来一丝心灵上的慰藉。

论语君子之道50句,学习中国理想人格与君子之道!1. 子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”孔子说:“学了,然后按一定的时间去实习它,不也高兴吗?有志同道合的人从远方来,不也快乐吗?人家不了解我,我却不怨恨,不也是君子吗?”2. 子曰:“君子不重则不威,学则不固。

主忠信。

无友不如己者。

过则勿惮改。

”孔子说:“君子不庄重,就没有威严,学习的知识也不稳固。

要以忠信为主。

不要与志趣不相同的人交朋友。

有了过错,就不要怕改正。

”3. 子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。

”君子不求吃得饱足,不求住得安逸,勤于做事而言谈谨慎,向有道德的人学习,修正自己的道德行为,就可以称得上是好学了。

4. 子曰:“君子周而不比,小人比而不周。

”论语君子之道50句,学习中国理想人格与君子之道!君子周而不比,小人比而不周,意思是君子以公正之心对待天下众人,不徇私护短,没有预定的成见及私心;小人则结党营私。

5. 子曰:“君子无所争,必也射乎!揖让而升,下而饮,其争也君子。

”孔子说:“君子没有什么可与别人争的事情。

如果有的话,那就是射箭比赛了。

比赛时,先相互作揖谦让,然后上场。

射完后,又相互作揖再退下来,然后登堂喝酒。

这就是君子之争。

”6.君子无终食之间违仁,造次必于是,颠沛必于是。

君子没有一顿饭的时间背离仁德的,就是在最紧迫的时刻也必须按照仁德办事,就是在颠沛流离的时候,也一定会按仁德去办事的。

”7. 子曰:“君子怀德,小人怀土;君子怀刑,小人怀惠。

”孔子说:“君子思念的是道德,小人思念的是乡土;君子想的是法制,小人想的是恩惠。

论语中的君子之道论语是中国古代文化中的重要经典之一,其中关于君子之道的论述更是占据了很大篇幅。

君子之道是指一种高尚的品德和行为准则,它体现了中国传统文化中对人类理想境界的追求。

下面我们就来具体探讨一下论语中君子之道的主要内容。

一、修身齐家孔子认为,一个人首先应该修身齐家,即使自己先做到了这些,才能够去教育别人。

在《论语》中,孔子说:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”这说明一个人应该在学习上勤奋努力,在待人接物上友善待人,在遇到挫折时保持平静和从容。

二、以仁为本孔子认为,“仁者爱人”,“己所不欲,勿施于人”,这就是以仁为本。

一个真正的君子应该具备仁慈、宽厚、谦虚等品质,尊重他人权利和尊严,并且愿意帮助别人。

在《论语》中,孔子说:“己所不欲,勿施于人”,这句话表明了君子应该遵循的基本准则。

三、正直诚信君子之道还包括正直诚信。

孔子认为,“君子喻于义,小人喻于利”,“言必信,行必果”,这说明一个真正的君子应该具备高度的道德和伦理观念,不会为了个人私利而牺牲他人利益。

同时,在言行上也要保持一致性和真实性。

四、尊重礼仪在中国传统文化中,礼仪是一种非常重要的文化传统。

孔子认为,“有礼则有容”,礼仪是一种对他人尊重和关注的表现。

一个真正的君子应该尊重社会公德、家庭美德和个人修养,并且在日常生活中遵守适当的礼仪规范。

五、谦虚谨慎孔子认为,“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?”这说明一个真正的君子应该谦虚谨慎,在学习上勤奋努力,在待人接物上友善待人,在遇到挫折时保持平静和从容。

综上所述,君子之道是中国传统文化中非常重要的一部分,它体现了人类理想境界的追求。

一个真正的君子应该具备高度的道德和伦理观念,尊重社会公德、家庭美德和个人修养,并且在日常生活中遵守适当的礼仪规范。

只有这样,才能够成为一个真正的君子。

论语中论君子的话

在《论语·尧曰》篇中,孔子对君子有以下一番描述:“君子惠而不费,劳而不怨,欲而不贪,泰而不骄,威而不猛。

”这里,孔子阐述了君子应有的五种品质:宽厚、勤劳、节制、平和、威仪。

这五种品质不仅是君子应有的风范,也是他们在日常生活中应秉持的行为准则。

在《论语·述而》篇中,孔子说:“君子恭而无失礼,勇而无争,直而不肆。

”这里,孔子又从三个方面对君子进行了概括:恭敬、勇敢、正直。

君子在日常生活中,不仅要具备这三种品质,还要在与人相处时,遵循礼仪,不争强斗胜,敢于讲真话,但不冒犯他人。

此外,《论语·阳货》篇中提到:“君子耻其言而过其行。

”这句话强调了君子言行一致的重要性。

君子应以谦虚为本,说话要有分寸,行动要果断有力。

只有言行一致,才能得到他人的信任和尊敬。

而在《论语·子罕》篇中,孔子说:“君子泰而不骄,小人骄而不泰。

”这里,孔子又用“泰”和“骄”这两个词,区分了君子与小人的差别。

君子泰然自若,不为外在环境所动,而小人则傲慢无礼,缺乏稳重。

综上所述,《论语》中关于君子的论述,从品质、行为、言语等多个方面,为我们树立了一个道德高尚、行为规范的楷模。

君子形象不仅代表着个人的修养和品质,更体现出了一种社会责任感和家国情怀。

在当今社会,我们应当深入学习君子品质,以期在各自的岗位上

发光发热,为国家的发展和人民的幸福作出贡献。

《论语》中的“君子”论语中“君子”这一词反复出现,本文正是选择了“君子”这一词,并主要从《论语》的前四章(学而篇、为政篇、八佾篇、里仁篇)中选取的有关“君子”的片段进行分析的。

【学而篇】1•1 子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知,而不愠,不亦君子乎?”这一片段的最后一句提到了“君子”二字,意思是:人家不了解我,我也不怨恨、恼怒,不也是一个有德的君子吗?尽管对于这一片段的解释存在歧义,但是对于最后一句话中针对君子提出的标准是没有争议的。

君子在他人不理解的情况下,仍需心存宽容,不怨恨、恼怒他人,这才是君子应有的德行。

1•2 有子曰:“其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣;不好犯上,而好作乱者,未之有也。

君子务本,本立而道生。

孝弟也者,其为人之本与?”这一片段中提到“君子务本,本立而道生”,意思是:君子专心致力于根本的事务,根本建立了,治国做人的原则也就有了。

这里说到这个是与前面两种做法进行对比,君子既不是那种尽管孝顺父母,顺从兄长,却喜好触犯上层统治者的人,也不是那种不喜好触犯上层统治者,却喜好造反的人。

君子需要致力于根本的事务,即需要施行“仁”道,至于孝敬父母、尊敬兄长这些则是施行“仁”道的基础。

有了“仁”道,治国做人的原则也就不用担忧了。

1•8 子曰:“君子,不重则不威;学则不固。

主忠信。

无友不如己者;过则勿惮改。

”这一片段是对君子德行的一个具体说明:君子要求庄重,才显得威严。

君子要学习才不会自以为是、顽固不化。

君子要恪守忠诚信实的道德要求,不与德行不如自己的人交往。

君子有了错误也不要害怕去改正它。

从这些说明中,我们也可以看出孔子对于理想人格的追求。

他将自己的这种理想人格全部赋予到了“君子”身上,不仅仅从外表举止上对“君子”进行了要求,还从内在根本道德层次也作出了具体要求。

1•14 子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。

”这一片段也是对君子道德的具体要求:作为“君子”,要做到吃饭不贪求满足,居住不贪求安逸,做事勤敏,说话谨慎。

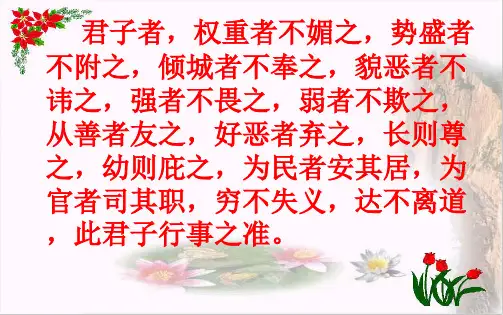

论《论语》中的君子之道不同的地域文化有着不同的人格理想,在欧洲早期,他们的人格理想是骑士、绅士,在东方是武士,而在中国,中华文化的人格理想是君子。

中国的儒家文化中对于什么是君子没有一个明确的定义,但是在《论语》当中有很多君子与小人的对比,这种对比让我们从另一方面对君子有了明确的理解,接下来我们从九个对比来更深刻的理解何为君子之道:第一、君子怀德君子怀德,小人怀土,君子怀刑,小人怀惠。

怀德就是心存仁德,怀利天下的原则,怀土就是怀自己脚下的土地,也就是身上的占有物。

《大学》里讲到,作为君子放在最前面的是道德,有了德才有真正的人,有了人才有脚下的土地,有了地才会产生财物,有了财物才能享用,因此,道德为本,钱财为末。

第二、君子之德风君子之德风,小人之德草。

小人是指一般的民众,说一般民众是草也不是贬低。

君子必须挂起道德之风,必须去影响我们脚下的草,让他们产生起伏,让他们产生有利于社会道德的那种波动,这也是君子的社会责任感,必须对社会负责。

君子必须成为风,成为社会上的一股道德之风,去改变人间。

对于有狭隘性,暧昧性,占据性,草根性的草民,君子必须拿出自己的高贵的生命能量对他们传播和梳理,如果默不作声,那仁义何在,道德何在?所以一定要告诉大家,一定要传播,一定要教育大家。

第三、君子成人之美君子成人之美,不成人之恶,小人反是。

第一,没有完成的美尽量完成。

第二,没有起步的美开始起步,化非美为美。

这种成人之美超过了与人为善。

成人之美是一个选择,是一种水滴石穿的修炼。

第四、君子周而不比君子周而不比,小人比而不周。

君子团结而不勾结,小人勾结而不团结。

在进入一个生疏的环境里,我们都会着急找几个朋友,但是这几个朋友一旦形成,就有了一个小圈子,叫做利益共同体,和圈子之外的多数人明明暗暗的产生了比较,对峙,算计,防范,这就形成了小人行迹了。

而君子会把这些朋友作为过渡,队伍扩大之后这个小圈子就不存在了,这就在人际关系中成了君子。

所谓君子之交淡如水,小人之交甘若醴。

《论语》论君子作者:刘思禾来源:《作文与考试·初中版》2014年第24期1.子路问君子。

子曰:“修己以敬。

”曰:“如斯而已乎?”曰:“修己以安人。

” 曰:“如斯而已乎?”曰:“修己以安百姓。

修己以安百姓,尧舜其犹病诸!” (《宪问》)【解说】孔子讲过:君子怀德。

所谓君子,就是追求德性完善的人。

所以,当子路问怎么做一个君子时,孔子回答说:君子要用恭敬严肃的态度来修养自己。

子路很奇怪,难道就是这样吗?他觉得这太不够了。

孔子补充说,修养自己从而对周围的人有益。

子路又追问,孔子就回答说,修养到最后,君子对所有人都有益。

不过,这是最高的要求了,恐怕尧舜还为难啊!子路层层追问,孔子一一作答,君子修己以成仁的品格越发清晰。

2.子曰:“君子不器。

”(《宪问》)【注释】器,器物。

【解说】孔子说,君子不应该仅仅像一个器物而已。

什么是器物呢?有专门用途的东西就是器物。

比如鼎是烹饪用的,笔是写字用的。

对人而言,专注于某项技能而不及其他,那就像器物一样了。

我们现代社会教育偏重于培养专业技能,而不是人的德性通识。

一个国家需要专门人才,但也需要有操守有通识的优秀人才。

君子不器,而贵在求道。

在这个意义上,君子代表了中国古典人格的典范。

3.子曰:“质胜文则野,文胜质则史。

文质彬彬,然后君子。

”(《雍也》)【注释】质,内在的质地。

文,外在的文饰。

【解说】本章孔子强调说,君子内在的朴实与外在的文雅要统一起来。

质,人的内在品格朴实厚重;文,人的言谈仪表优雅得体。

一个人太注重内在,忽略了优雅的风度,这是有缺憾的。

反之,一个人华丽优雅,却没有真实的道德感,这更不够。

孔子希望二者能够统一起来,这样作为君子就完美了。

4.子曰:“君子之于天下也,无适也,无莫也,义之于比。

”(《里仁》)【注释】适,音dí,一定。

莫,不肯。

比,音bì,执守。

【解说】《论语》中几次提到君子和义的关系。

《里仁》篇讲到“君子喻于义”,《卫灵公》篇讲到“君子义以为质”,《阳货》篇讲到“君子义以为上”,本章讲到“义之于比”。

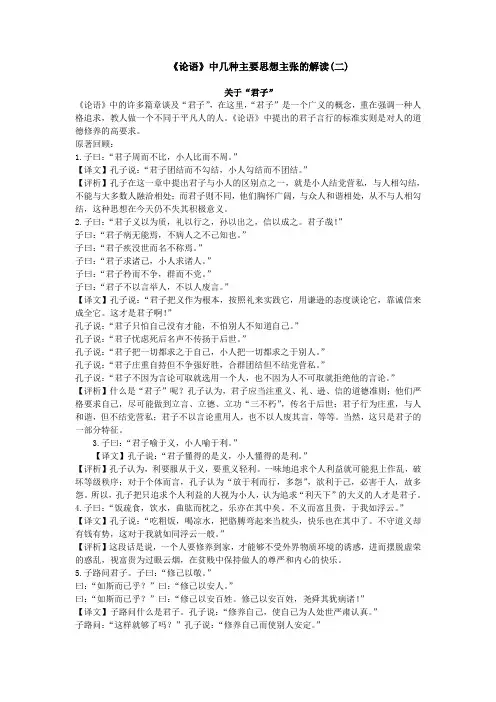

《论语》中几种主要思想主张的解读(二)关于“君子”《论语》中的许多篇章谈及“君子”,在这里,“君子”是一个广义的概念,重在强调一种人格追求,教人做一个不同于平凡人的人。

《论语》中提出的君子言行的标准实则是对人的道德修养的高要求。

原著回顾:1.子曰:“君子周而不比,小人比而不周。

”【译文】孔子说:“君子团结而不勾结,小人勾结而不团结。

”【评析】孔子在这一章中提出君子与小人的区别点之一,就是小人结党营私,与人相勾结,不能与大多数人融洽相处;而君子则不同,他们胸怀广阔,与众人和谐相处,从不与人相勾结,这种思想在今天仍不失其积极意义。

2.子曰:“君子义以为质,礼以行之,孙以出之,信以成之。

君子哉!”子曰:“君子病无能焉,不病人之不己知也。

”子曰:“君子疾没世而名不称焉。

”子曰:“君子求诸己,小人求诸人。

”子曰:“君子矜而不争,群而不党。

”子曰:“君子不以言举人,不以人废言。

”【译文】孔子说:“君子把义作为根本,按照礼来实践它,用谦逊的态度谈论它,靠诚信来成全它。

这才是君子啊!”孔子说:“君子只怕自己没有才能,不怕别人不知道自己。

”孔子说:“君子忧虑死后名声不传扬于后世。

”孔子说:“君子把一切都求之于自己,小人把一切都求之于别人。

”孔子说:“君子庄重自持但不争强好胜,合群团结但不结党营私。

”孔子说:“君子不因为言论可取就选用一个人,也不因为人不可取就拒绝他的言论。

”【评析】什么是“君子”呢?孔子认为,君子应当注重义、礼、逊、信的道德准则;他们严格要求自己,尽可能做到立言、立德、立功“三不朽”,传名于后世;君子行为庄重,与人和谐,但不结党营私;君子不以言论重用人,也不以人废其言,等等。

当然,这只是君子的一部分特征。

3.子曰:“君子喻于义,小人喻于利。

”【译文】孔子说:“君子懂得的是义,小人懂得的是利。

”【评析】孔子认为,利要服从于义,要重义轻利。

一味地追求个人利益就可能犯上作乱,破坏等级秩序;对于个体而言,孔子认为“放于利而行,多怨”,欲利于己,必害于人,故多怨。

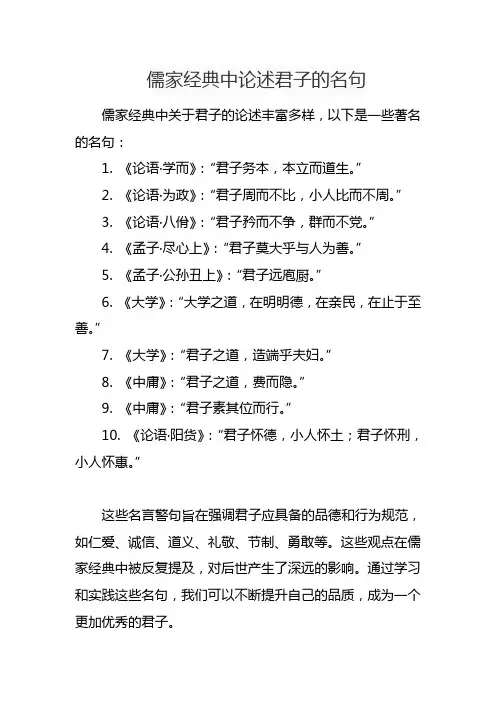

儒家经典中论述君子的名句儒家经典中关于君子的论述丰富多样,以下是一些著名的名句:

1. 《论语·学而》:“君子务本,本立而道生。

”

2. 《论语·为政》:“君子周而不比,小人比而不周。

”

3. 《论语·八佾》:“君子矜而不争,群而不党。

”

4. 《孟子·尽心上》:“君子莫大乎与人为善。

”

5. 《孟子·公孙丑上》:“君子远庖厨。

”

6. 《大学》:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

”

7. 《大学》:“君子之道,造端乎夫妇。

”

8. 《中庸》:“君子之道,费而隐。

”

9. 《中庸》:“君子素其位而行。

”

10. 《论语·阳货》:“君子怀德,小人怀土;君子怀刑,小人怀惠。

”

这些名言警句旨在强调君子应具备的品德和行为规范,如仁爱、诚信、道义、礼敬、节制、勇敢等。

这些观点在儒家经典中被反复提及,对后世产生了深远的影响。

通过学习和实践这些名句,我们可以不断提升自己的品质,成为一个更加优秀的君子。

孔子论君子一、孔子人格体系的结构在孔子的人格体系结构中,以“君子”为中心,在之上有“圣王”和“圣贤”两格,而在之下有“狂狷”、“小人”和“乡原”三类。

所谓“狂狷”,孔子说:“不得中行而与之,必也狂狷乎!狂者进取,狷者有所不为也。

”(《论语·子路篇》)意即:孔子说:“得不到言行合乎中庸的人和他相交,那一定要交到狂放之人和狷介之士的人罢!狂放之人向前进取,狷介之士有所不为。

”对孔子的这段话,孟子有所解释。

孟子认为,所谓“狂者”,“其志嘐嘐然,曰:‘古之人,古之人!’夷考其行,而不掩焉者。

”(《孟子·尽心下》)意即:狂放之人,他们志大而言夸,嘴巴总是说,‘古人呀,古人呀!’可是一考察他们的行为,却不和言语相吻合。

通过孔孟二人的论述,我们可以知道,“狂者”是一些志大言狂之人,这些人的缺点是狂妄自大,或言过其实,但优点是志气高昂,富有进取之心。

孔子对于“狂者”还作了“古之狂”和“今之狂”的分别,他认为:“古之狂也肆,今之狂也荡。

”(《论语·阳货》)“狂也肆”,即狂放直率,不拘小节,肆意直言;“狂也荡”,即狂傲而轻浮。

相比之下,孔子更喜欢“古之狂”,因为,“今之狂”大多是“狂而不直”(《论语·泰伯》),没有了“古之狂”那种“狂而直”的坦率品格;有的“今之狂”虽然有直率之性,但是又走向了“直而无礼则绞”(《论语·泰伯》)的极端,变得十分地尖酸刻薄。

至于“狷者”,孟子认为乃“不屑不洁之士”,行为有点“踽踽凉凉”(孤独无助,落落寡欢)(《孟子·尽心下》)。

“狷者”的缺点是自信不够,明哲保身,但其优点是知耻自好,能独善其身。

“狷者”与“狂者”比,孟子把前者看作是比后者更次一级的品格,曰:“狂者不可得,欲得不屑不洁之士而与之,是狷也。

是又其次也。

”(《孟子·尽心下》)这是因为,“狷者”是一种优点和缺点都不甚显著的人格形态,他的“有所不为”与“明哲保身”之间转化的可能性极大,而“狂者”恰恰是一种优点和缺点都十分明显的人格类型,“直率”与“无礼”都是一望而可知的。

论语中君子的句子及意思1、子曰:君子周而不比,小人比而不周。

孔子说:君子相互团结但不互相勾结,小人相互勾结但不能互相团结。

2、子曰:君子怀德,小人怀土;君子怀刑,小人怀惠。

孔子说:君子所思是德行,小人所思是有利可图;君子心中想的是法,小人心中想的是侥幸。

3、子曰:“君子喻于义,小人喻于利。

”孔子说:“君子明白大义,小人只知道小利。

”4、子曰:君子不器。

孔子说:君子不应该像器具一样,作用仅限于某一方面,应多才多艺。

5、子曰:君子坦荡荡,小人长戚戚。

孔子说:“君子心胸宽广,小人经常忧愁。

”6、子曰:君子成人之美,不成人之恶;小人反是。

孔子说:君子通常成全他人的好事,不破坏别人的事,而小人却与之完全相反。

7、子曰:君子和而不同;小人同而不和。

孔子说:君子态度和顺,但不会苟同别人;小人容易附和别人的意见,但其实不能与别人平和相处。

8、子曰:君子泰而不骄;小人骄而不泰。

孔子说:“君子泰然自若而不骄傲,小人骄傲而不泰然自若。

”9、子曰:君子而不仁者有矣夫?未有小人而仁者也!孔子说:君子中没有仁德的人是有的,而小人中有仁德的人是没有的。

10、子曰:君子上达;小人下达。

孔子说:君子向上,通达仁义;小人向下,追求名利。

11、子曰:君子固穷;小人穷斯滥矣孔子说:“君子穷困时尚能安守,小人穷困了就不约束自己而胡作非为了。

”12、子曰:君子求诸己;小人求诸人。

意思是:君子严格要求自己,强调内省的态度,遇事从自身找原因,而不是怨天尤人。

13、子曰:君子不可小知,而可大受也;小人不可大受,而可小知也。

孔子说:“君子不可以用小事情考验他,却可以接受重大任务;小人不可以接受重大任务,却可以用小事情考验他。

”14、子曰:“君子矜而不争,群而不党”孔子说:“君子庄重自尊而不与人争强斗胜,团结群众而不结党营私。

8《论语》君子之论■王 勇/四川师范大学摘 要:《论语》之先,“君子”一词已见诸各文献典籍。

而后孔子在《论语》中百余次谈及“君子”,赋予其道德规定性,“君子”成为理想社会秩序中的理想人格典范。

本篇论文先是简明扼要说说“君子”词义流变,进而以《论语》为基阐述孔子君子之论的内涵,以及以“君子”立人极的现实理想。

关键词:论语 君子 人极 道德规定性一、“君子”语义流变“君子”一词由来已久,并非孔子所创。

早在《论语》之先,“君子”一词就已经见诸于《周易》《尚书》《诗经》《左传》等各文献典籍,并在其中使用甚广,频频有现。

譬如《周易•乾》中载:“君子终日乾乾,夕惕若厉,无咎。

”《尚书•大禹谟》中载:“君子在野,小人在位。

”《诗经•关雎》中载:“窈窕淑女,君子好逑。

”又《左传•襄公九年》中载“君子劳心,小人劳力,君子之制也。

”这只是各典籍其中之一例。

其实,“君子”一词在这些典籍中出现多次,甚至上百,它的语义也不尽相同。

其意义要么指君主,要么指有身份的贵族。

总的来讲,“君子”是就身份和地位而言的,无论是君主,还是贵族,要么是身份崇高,要么是地位显赫,反正都是指统治阶级。

而当封建贵族势力衰落,“君子”才从特指权贵的意义上有了转向。

所以,这才有了后来一般男子的意义。

虽如此,这时“君子”的语义还是比较单一,它的文化内涵也并不十分丰富,这一情况的改变就要言及到《论语》的出现。

二、《论语》中君子之义从《论语》开篇章《学而》中“人不知而不愠,不亦君子乎”,到末章《尧曰第二十》里“不知命,无以为君子也”,“君子”一词在《论语》中共有一百零七处,只是略逊于“仁”的次数。

“君子”的语义也从指称贵族,转变到附着有德行的含义。

“君子”在《论语》里既指身处高位的人,又指有德行的人,既为政,又有德。

但是,《论语》里的“君子”绝大多数指有德行的人,只有一处指身处高位的人。

所以说,“君子”语义的转变,孔子发挥了至关重要的作用。

相比于之前,在位的“君子”被加赋了道德规范。

论语关于君子的句子孔子是中国古代伟大的思想家、教育家,他的思想对中国古代和现代社会产生了深远的影响。

《论语》是孔子的弟子记录下来的言行录,是中国古代儒家思想的重要代表作之一。

在《论语》中,孔子对君子的品德和行为作了许多论述,这些论述不仅是对古代君子的要求,也是对人们道德修养的指导。

下面我们就来看看《论语》中关于君子的句子。

1. 君子不器。

在《论语》中,孔子说,“君子不器。

”这句话意思是说,君子不会被外在的器物所限制,他们的品德和修养不取决于他们所使用的器物的价值,而是取决于他们内心的修养和道德水平。

这句话告诉我们,一个真正的君子应该以内在修养为主,而不是被外在的物质所左右。

2. 君子欲讷于言而敏于行。

孔子还说,“君子欲讷于言而敏于行。

”这句话告诉我们,君子在言谈中应该谨慎,不轻易说出不负责任的话,而在行动中应该果断、勇敢,不畏艰难险阻。

这句话告诉我们,君子应该言行一致,言之有物,行之有果。

3. 君子不以言举人。

孔子还说,“君子不以言举人。

”这句话告诉我们,君子不会轻易因为别人的言辞而评价一个人的品德和能力,他们会通过观察一个人的行为举止来判断他的品德和能力。

这句话告诉我们,君子应该客观公正地对待别人,不轻易下结论。

4. 君子喻于义。

孔子说,“君子喻于义,小人喻于利。

”这句话告诉我们,君子注重道义和正义,而小人注重个人利益。

这句话告诉我们,君子应该以义为先,不为私利而放弃道德原则。

5. 君子坦荡荡。

孔子说,“君子坦荡荡,小人常戚戚。

”这句话告诉我们,君子心胸开阔,坦荡坦荡,而小人心胸狭窄,常常感到忧虑。

这句话告诉我们,君子应该心胸开阔,不为小事而烦恼,要有大局观念。

6. 君子不器。

孔子说,“君子不器。

”这句话告诉我们,君子不会被外在的器物所限制,他们的品德和修养不取决于他们所使用的器物的价值,而是取决于他们内心的修养和道德水平。

这句话告诉我们,一个真正的君子应该以内在修养为主,而不是被外在的物质所左右。

论语中形容君子的句子1、子曰:君子上达;小人下达。

2、.君子坦荡荡,小人常戚戚。

3、子曰:君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。

4、君子欲讷于言而敏于行。

5、信近于义,就有益,敏,难道能行得通吗,行乎哉:为人谋而不忠乎。

孔子说,友多闻:能行五者于天下为仁矣?6、子曰:君子而不仁者有矣夫?未有小人而仁者也!7、子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆①。

8、恭而无礼则劳,慎而无礼则葸,勇而无礼则乱,直而无礼则绞。

君子笃于亲,则民兴于仁;故旧不遗,则民不偷。

9、出门如见大宾,使民如承大祭。

己所不欲,勿施于人。

在邦无怨,在家无怨。

10、子曰:君子求诸己;小人求诸人。

11、子曰:“质胜文则野,文胜质则史。

文质彬彬,然後君子。

12、唯仁者能好人,能恶人。

13、君子欲讷於言,而敏於行。

14、子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺①,七十而从心所欲不逾矩②。

15、君子之於天下也,无适也,无莫也,义之於比。

16、君子坦荡荡,小人长戚戚。

17、子曰:君子和而不同,小人同而不和。

18、子曰:“人而无信,不知其可也。

19、子曰:君子不可小知,而可大受也;小人不可大受,而可小知也。

20、君子尊贤而容众,嘉善而矜不能。

21、供人以鱼,只解一餐;授人一渔,终身受用。

22、君子去仁,恶乎成名。

君子无终食之间违仁,造次必於是,颠沛必於是。

23、子曰:君子不以言举人,不以人废言。

24、孔子曰,诚实守信,崇德也一,宽厚就能得到众人拥护,小车无軏。

25、吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?26、君子可逝也,不可陷也,可欺也,不可罔也。

27、子曰:君子成人之美,不成人之恶;小人反是。

28、君子不重则不威,学则不固。

主忠信,无友不如己者,过则勿惮改。

29、子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

30、其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。

31、子曰:君子耻其言而过其行。