《重庆市主城区控规整合总图》用地分类

- 格式:doc

- 大小:401.50 KB

- 文档页数:3

重庆市主城区分区规划编制导则(试行)重庆市规划局二○○九年八月前言2007年6月,重庆市被批准为国家统筹城乡综合配套改革试验区;9月,国务院又批准了《重庆市城乡总体规划(2007-2020)》;2009年1月,国务院正式出台了《关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》(国发[2009]3号),进一步为重庆发展指明了方向,重庆的城乡规划也随之研究确立了新的编制体系。

主城区分区规划是总体规划目标原则得以空间落实的一种形式,是上承总体规划,下启详细规划和专项规划的重要规划层次,在《重庆市城乡规划条例》中,也明确了其应有的法律效力。

为进一步加强对主城区分区规划编制的指导,重庆市规划局组织相关单位制定了《重庆市主城区分区规划编制导则(试行)》,明确了深度要求,规范了成果形式,在此重点强调重庆市分区规划编制的基本原则:一是分区规划是覆盖全部行政辖区、统筹城乡的全域规划。

需要加强与经济社会发展规划、土地利用规划等规划的衔接,在城区部分规划需符合国家《城市规划编制办法》关于分区规划的深度要求;二是分区规划是指导城市建设用地控制性详细规划、镇、村规划的重要依据。

需要进一步对总体规划及密度分区规划等提出的片区-街区职能定位、规模分解、重大基础设施和公共设施布局、城市形态分区等内容进行调校;三是分区规划在空间上按照建设用地规模、建设用地范围、备选控制用地范围统筹布局,在时间上按近期(2012年)、远期(2020年)、远景(x年)分期规划,既加强规划的刚性,也加强规划的包容性和适应性;四是按照《重庆市统筹城乡规划综合改革试验方案(纲要)》及其相关部委回函的要求,结合重庆实际,实事求是地分析解决因地形条件等因素制约造成影响重点地区发展的问题;五是分区规划要在城乡空间统筹、一体化布局上,以及实施动态调控机制上进行探索。

在规划编制过程中,在城镇建设用地和集体建设用地增减挂钩、农村集体建设用地集中流转等政策创新方面做好空间准备。

重庆市规划管理规定(2)第二章建设用地的分类与适建范围第四条建设用地分为居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业设施用地、工业用地、物流仓储用地、道路与交通设施用地、公用设施用地、绿地与广场用地。

第五条各类建设用地的使用和建设项目的选址,应当符合控制性详细规划要求,遵循土地使用兼容性的原则,按照本市各类建设用地适建范围的规定执行。

第三章建筑容量控制第六条建设项目的建筑容量应当符合控制性详细规划要求,不宜超出本市建筑密度及容积率控制指标的规定。

第七条单栋建筑面积超过5000平方米或者两栋以上的房屋建筑工程,建设单位应当委托有资质的设计单位编制修建性详细规划。

修建性详细规划应当包括以下内容:(一)规划总平面图;(二)表达规划设计与周边现状空间关系的实景效果图,重要地段公共建筑还应当增绘夜景灯光设计图;(三)道路交通规划图,包含消防分析图;(四)单项及综合工程管网规划图;(五)竖向规划图和相关说明;(六)法律、法规、规章规定的其他内容。

第八条建设用地规模在旧城区未达到5000平方米、在新城区未达到10000平方米的,一般不得进行房地产开发。

第九条建设项目的建筑面积、容积率以及建筑密度按照本市建筑工程建筑面积及容积率计算规则计算。

可供公众使用的架空层,其公共部分经市城乡规划主管部门核定后,其建筑面积可以不计入容积率,但应当计入总建筑面积。

第十条建设项目应当按照本市建设项目停车配建标准配建停车位。

第四章建筑间距第十一条居住建筑应当综合考虑用地条件、群体组合和空间环境等因素,宜采用南偏东15度至南偏西15度朝向布置,临湖、临江等有景观要求的地段除外。

第十二条居住建筑的间距应当根据本市日照、通风的要求和建设用地的实际使用情况确定。

第十三条七层及以下居住建筑的间距应当符合以下规定:(一)平行布置的,南北向(包括正南北向和南偏东、西45度以内)平行布置(包括两建筑夹角小于或者等于30度)的,其间距在旧城区内不小于南侧建筑物高度的1.0倍,在新城区不小于南侧建筑物高度的1.1倍,且不得小于9米。

重庆市城市规划管理技术规定第一章总则第一条(目的依据)为加强城市规划管理,保证城市规划的实施,根据《中华人民共和国城市规划法》、《重庆市城市规划管理条例》、《重庆市城市总体规划》及有关的法律、法规、规章和规范,制定本规定。

第二条(适用范围)在本市行政区域内制定和实施城市规划,从事与城市规划有关的建设和管理活动,必须遵守本规定。

第三条(技术规定与控规的关系)编制详细规划(含控制性详细规划和修建性详细规划,下同)应符合本规定,并按相关程序经有权机关批准后,方可实施。

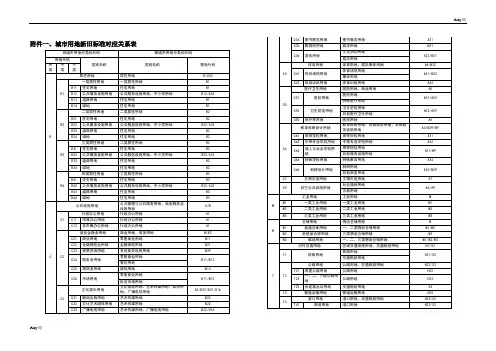

第二章建设用地第四条(用地分类)本市建设用地,按其主要用途和功能分区的基本原则,参照《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ137—90)分类如下:(一)居住用地(R);(二)公共设施用地(C);(三)工业用地(M);(四)仓储用地(W);(五)对外交通用地(T);(六)道路广场用地(S);(七)市政公用设施用地(U);(八)绿地(G);(九)特殊用地(D)。

第五条(各类建设用地的性质、相容性原则)各类建设用地的性质按经批准的详细规划执行,其相容性应符合本规定表一《各类用地建设内容适建表》的规定。

第三章地块控制第六条(允许最小地块)除公益性设施和城市基础设施外,建筑用地在旧城改造区未达到1000平方米,新建区未达到2000平方米的,不得单独建设。

第七条(小地块控制原则)建设用地面积小于2万平方米的建设项目,其建筑容积率和建筑密度按本规定表二《建筑容积率、建筑密度控制指标表》(以下简称《表二》)进行控制。

第八条(大地块控制原则)建设用地面积大于或等于2万平方米的,或建设用地位置特别重要的建设项目,必须先编制详细规划或城市设计,其建筑容积率和建筑密度,由经批准的详细规划和城市设计确定。

第九条(专业用地控制原则)对未列入《表二》的科研机构、大中专院校、中小学校、体育场馆以及医疗卫生、文化艺术、托幼等设施的建筑容积率和建筑密度控制指标,应执行有关专业设计规范的规定,但不得大于《表二》中居住建筑的控制指标。

重庆市市域城镇体系规划规划目标是把重庆建设成为“一中心,多组团、城镇群集合”的现代化大都市,逐步形成由特大城市——区域性中心城市——中小城市和小城镇组成的层次分明、规模适度、功能合理的长江上游经济中心、现代制造业基地和长江山峡生态功能区。

《重庆市城乡总体规划(2007-2020)》(以下简称《新总规》)。

重庆第一次被明确定位为:中国重要的中心城市之一,国家历史文化名城,长江上游地区经济中心,国家重要的现代制造业基地,西南地区综合交通枢纽。

按照国务院的要求,重庆作为特大经济城市,将带动川东以及西南地区、长江上游地区的经济、社会发展。

到2020年,重庆市将形成1个特大城市、6个大城市、25个中等城市和小城市、495个小城镇,以多中心五个等级谋求市域城镇大发展。

重庆市域城镇分为五个等级:市域中心城市、区域性中心城市、次区域性中心城市、中心镇和一般镇。

到2020年,重庆市将形成都市区1个特大城市、6个大城市、25个中等城市和小城市、495个小城镇的城镇体系。

都市区是重庆市市域中心城市,长江上游经济中心功能集中体现的地区。

突出其在长江上游经济带和西部地区的核心地位,改造传统产业,培育新型产业体系,发展高新技术和现代服务业,加强交通运输、物流配送、资金融通、现代管理、综合服务、技术传递中心功能建设,提升区域辐射带动能力。

万州是重庆东部区域性中心城市,规划发展成为重要的航运中心、物流中心和辐射川东北、陕南、鄂西的区域中心。

涪陵是重庆中部区域性中心城市,乌江流域物资集散地。

积极培育高科技产业,推进核能能源开发,强化对乌江流域的辐射作用。

江津是重庆南部区域性中心城市。

大力发展技术密集型和劳动密集型产业,商贸、旅游等第三产业,不断完善中心城市功能。

合川是重庆北部区域性中心城市。

大力进行以电力为主的能源开发。

重点发展食品、轻纺、建材、商贸等产业,积极发展旅游业。

永川是重庆西部区域性中心城市。

发展商贸物流业,积极发展职业教育产业和旅游业。

重庆市城市规划管理技术规定第一章总则第一条(目的及依据)为加强城市规划管理,保证城市规划的实施,根据《中华人民共和国城乡规划法》、《重庆市城乡规划条例》等法律法规以及重庆市城乡总体规划,结合本市实际,制定本规定。

第二条(适用范围)本规定适用于本市城市、镇规划区内的详细规划(含控制性详细规划和修建性详细规划,下同)编制,以及本市城市、镇规划区内国有土地上的各类建设项目的规划管理。

在本市城市、镇规划区外国有土地上实施建设的,其修建性详细规划的编制应当符合本规定。

临时建设、城镇房屋解危等建设项目的规划管理按照市人民政府有关规定执行。

第三条(坐标系统和高程系统)在本市制定城市规划和实施规划管理应当采用重庆市平面坐标系统和国家高程基准,并与国家坐标系统相联系。

第二章建设用地― 1 ―第四条(用地分类)本市城市建设用地的分类按照国家有关标准执行,其详细规划编制应当符合本规定主城区容积率、建筑密度控制指标表(附表1)和远郊区县(自治县)容积率、建筑密度控制指标表(附表2)的规定。

第五条(用地功能混合)鼓励居住用地(R)和商业服务业设施用地(B)功能混合布局。

用地性质编号排在首位的为主要用地性质,其后的为次要用地性质。

控制性详细规划未明确建设地块中各类建筑的建筑面积比例的,按以下规定执行:(一)非居住用地不得用作住宅功能;(二)居住为主要用地性质并与其他性质混合布局的用地,居住计容建筑面积不得大于总计容建筑面积的70%;(三)商业服务业设施(B)等为主要用地性质并与居住混合布局的用地,居住计容建筑面积不得大于总计容建筑面积的40%。

第六条(零星用地)城市建设用地应当符合集约利用、整体实施的原则。

零星用地应当与周边用地整合使用。

不具备整合条件的零星用地,禁止实施经营性居住、公建项目,可以实施解危改造、市政基础设施项目,鼓励实施绿地、广场等公益性建设项目。

实施其他建设项目的,应当先编制修建性详细规划,依据依法审定的修建性详细规划确定规划条件。

重庆市规划管理规定

是指重庆市政府制定和实施的相关规定,用于规范和管理重庆市的城市规划和土地利用。

根据《中华人民共和国城市规划法》和《重庆市城市规划条例》,重庆市制定了一系列规划管理规定。

以下是一些具体内容:

1.城市总体规划:规定了重庆市的城市发展布局、功能定位、空间结构、资源利用等基本原则和指导方针。

2.分区规划:将重庆市划分为不同的区域,确定每个区域的用途和发展方向,包括居住区、工业区、商业区、文化教育区等。

3.建设用地规划:确定重庆市各类建设用地的范围、用途和数量,包括住宅用地、工业用地、商业用地、公共设施用地等。

4.绿地规划:规划重庆市的绿地保护、建设和管理,包括公园、绿化带、绿化美化工程等。

5.历史文化遗产保护规划:保护和利用重庆市的历史文化遗产,包括古建筑、文物保护单位、文化景观等。

6.通行设施规划:规划重庆市的交通网络,包括道路、桥梁、隧道、轨道交通等。

7.环境保护规划:规划重庆市的环境保护政策和措施,包括空气、水质、噪音等方面的管理和治理。

8.城市更新和改造规划:规划城市旧区的改造和更新,包括老旧小区改造、城中村改造等项目。

这些规定旨在合理利用土地资源,促进城市可持续发展,提高城市居民的生活质量。

重庆市主体功能区规划第一章规划背景推进形成主体功能区布局,是党的十七大提出的全面建设小康社会奋斗目标的新要求。

必须在科学评价和准确把握全市国土空间状况的基础上,统筹谋划全市未来人口分布、经济布局、国土利用和城镇化格局,合理划分和加快推进形成主体功能区,促进全市经济、社会、资源环境协调发展。

第一节国土空间状况我市地处青藏高原与长江中下游平原的过渡地带,东经105度11′-110度11′,北纬28度10′-32度13′,东西宽470公里,南北长450公里,面积8.24万平方公里。

华莹山--巴岳山以西2是方山丘陵区,华莹山至方斗山之间为平行岭谷区,东北部为大巴山区,东南部和南部为武陵山和大娄山区。

地形地貌较为复杂。

一是地势起伏大,东部、东南部和南部地势高,西部地势低,最高处大巴山川鄂岭,海拔2796.8m,最低处巫山长江水面,海拔73.1m;专栏1:国土空间与主体功能区国土空间:是指国家主权与主权权利管辖范围内的地域空间,是国民生存的场所和环境,包括陆地、水域、领海、领空等。

作为经济社会发展的综合性物质空间,具有三重含义:一是以地理环境为基础,由水、土、空气等自然要素组成,具有自然属性。

二是以人为主体,由各种人文要素组成,具有社会属性。

三是国土空间有开发利用价值,也是一种资源,具有经济属性。

主体功能区:一定范围的国土空间具有多种功能,但必有一种功能居于主要地位、发挥主要作用,这个功能就是主体功能。

主体功能区是基于不同国土空间的资源环境承载能力、现有开发密度和发展潜力等,从大规模高强度推进工业化城镇化开发的角度,将特定区域确定为具有特定主体功能定位类型的一种空间单元。

划分主体功能区主要考虑水土资源承载能力、生态状况、环境容量、区位特征、经济发展水平、人口集聚状况、参与国际分工的程度以及军事、历史、民族等因素。

按照国家相关划分标准,主体功能区可以分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域、禁止开发区域等几大类型。

重庆市自然资源保护和利用“十四五”规划(2021—2025年)文章属性•【制定机关】重庆市人民政府•【公布日期】2021.12.28•【字号】渝府发〔2021〕44号•【施行日期】2021.12.28•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】环境保护综合规定正文重庆市人民政府关于印发重庆市自然资源保护和利用“十四五”规划(2021—2025年)的通知渝府发〔2021〕44号各区县(自治县)人民政府,市政府各部门,有关单位:现将《重庆市自然资源保护和利用“十四五”规划(2021—2025年)》印发给你们,请认真贯彻执行。

重庆市人民政府2021年12月28日重庆市自然资源保护和利用“十四五”规划(2021—2025年)2021年12月目录第一章开启“十四五”自然资源保护和利用新篇章第一节发展基础第二节发展环境第三节指导思想第四节基本原则第五节主要目标第二章构建高质量发展国土空间开发保护新格局第一节深入推进国土空间规划体系建设第二节建立完善国土空间用途管控制度第三节推动成渝地区双城经济圈一体化发展第四节优化“一区两群”协调发展空间格局第五节助推城乡融合发展第三章推动城乡自然资本加快增值第一节推进自然资源统一调查评价监测第二节统筹推进自然资源资产产权制度改革第三节深入推进自然资源资产有偿使用第四节建立完善生态产品价值实现机制第四章统筹山水林田湖草沙系统保护修复第一节优化生态安全总体格局第二节加强生态整体保护第三节推进生态系统修复第四节推动碳达峰、碳中和工作第五章落实最严格的耕地保护制度第一节严格耕地保护责任第二节改进耕地占补平衡第三节巩固提升耕地质量第四节建立健全耕地保护补偿机制第六章落实最严格的节约集约用地制度第一节提升建设用地节约集约用地水平第二节强化高质量发展用地供给第三节优化土地供应审批管理第四节加强土地出让统筹管理第七章推动矿产资源有序绿色开发第一节优化矿产资源勘查开发保护总体布局第二节强化矿产资源调查评价与勘查第三节统筹矿产资源开发利用与保护第四节推进矿业绿色发展第八章加强地质灾害综合防治第一节推进区域地质灾害风险调查第二节完善地质灾害监测预警体系第三节强化地质灾害综合治理第四节增强防灾减灾救灾合力第九章提升自然资源科技创新能力第一节大力开展科技创新第二节加强新型测绘服务数据资源体系建设第三节深化地理信息综合服务第四节推进空间资源数据融通共享第十章推进自然资源治理能力现代化第一节全面深化规划自然资源领域改革第二节强化规划自然资源法治建设第三节建立健全规划自然资源监管体制第四节强化规划自然资源能力建设第十一章规划实施保障第一节全面加强党的领导第二节增强自然资源保护修复合力第三节完善规划实施机制第四节加强规划宣传引导重庆市自然资源保护和利用“十四五”规划(2021—2025年)为加快构建高质量发展的国土空间布局和自然资源要素支撑体系,根据国家《“十四五”自然资源保护和利用规划》《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等文件精神,特制定本规划。

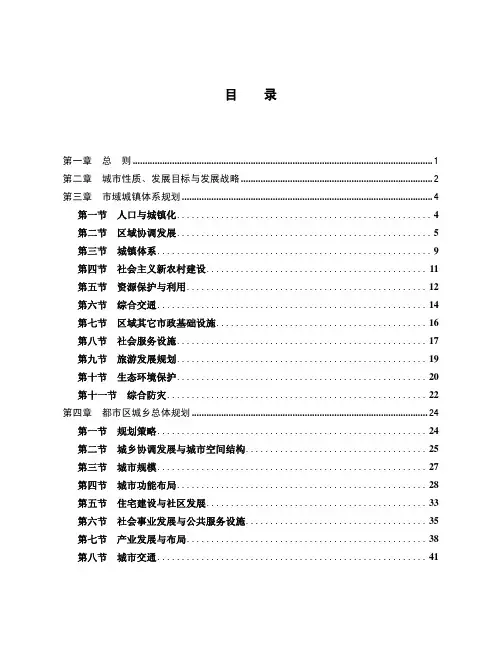

重庆市土地利用总体规划(2006~2020年)重庆市人民政府二〇〇九年四月目录前言II第一章土地利用的现状与形势.............................................................................. I II 第一节土地利用现状....................................................................................... I II 第二节上轮规划实施情况.. (V)第三节面临的形势 (VIII)第二章土地利用与规划目标.................................................................................. X I 第三章土地利用结构调整.. (XV)第一节基本稳定农用地 (XV)第二节保障必要的建设用地.......................................................................... X VI 第三节适度开发未利用地.. (XVII)第四章土地利用区域调控 (XVIII)第一节土地利用综合分区 (XVIII)第二节土地利用功能分区 (XXII)第五章土地利用管理的重点任务.................................................................... X XIV 第一节保护和合理利用农用地................................................................. X XIV 第二节优化利用建设用地 (XXVII)第三节改善土地生态环境......................................................................... X XIX 第四节协调区域土地利用 (XXXII)第六章中心城区规划 (XXXIII)第七章重大工程安排 (XXXIV)第一节耕地和基本农田保护重大工程 (XXXIV)第二节重大基础设施项目 (XXXV)第三节重大生态环境建设项目............................................................. X XXVII 第八章规划实施的保障措施 (XXXVIII)第一节强化规划对土地利用的整体控制 (XXXVIII)第二节完善实施管理制度 (XXXIX)第三节建立规划实施的经济调节机制..........................................................XL 第四节提高规划实施的基础保障能力....................................................... X LII 第五节构建规划实施的社会参与和监督机制..........................................XLIII 附表.......................................................................................................................... XLV前言重庆市自直辖以来,经济社会发展取得重大成就,已经站在新的历史起点上。

(三)重庆市宏观城乡总体规划1、总体规划概况(1)规划期限近期:2007-2010年;远期:2011-2020年;远景展望到2050年。

(2)规划范围市域城镇体系规划范围为重庆市行政辖区,面积8.24万平方千米。

都市区规划范围包括渝中区、大渡口区、江北区、南岸区、沙坪坝区、九龙坡区、北碚区、渝北区、巴南区九个行政区,面积5473平方千米。

(3)占地规模:主城用地规模2000年为174平方公里,人均面积70平方米;2011年为240平方公里,人均面积75平方米;2020年为300平方公里,人均面积81平方米。

外围组团用地规模2000年为45平方公里人均面积73平方米;2010年为89平方公里,人均面积75平方米;2020年为135平方公里,人均面积83平方米。

(4)规划区都市区的规划区范围与都市区范围一致。

都市区以外的各城市、镇、乡、村庄的规划区范围由有关人民政府在组织编制的总体规划、乡规划和村庄规划中,根据城乡经济发展水平和统筹城乡发展的需要划定。

中心城区建设用地规划图都市区城镇空间结构示意图都市区空间层次示意图2、区域规划详情(1)市内三大区域协调发展构建“一圈两翼”的区域空间结构,即以都市区为中心的一小时经济圈,以万州为中心的三峡库区核心地带为渝东北翼,以黔江为中心的乌江流域和武陵山区为渝东南翼。

分别发挥三大区域各自的优势,取长补短,争创特色,实现错位发展:渝东南和渝东北两翼地区实施生态移民和加快剩余劳动力转移;依托一小时经济圈带动渝东南和渝东北两翼地区发展,逐步缩小市域的城乡差距和区域差距,形成大城市带大农村的整体推进格局。

(2)一小时经济圈一小时经济圈包括都市区及涪陵、江津、合川、永川、长寿、綦江、大足、潼南、荣昌、铜梁、璧山、南川、万盛、双桥等23个区县,面积2.87万平方千米。

依托长江水系和铁路、高速公路、机场等一体化综合交通网络,形成网络型、开放式的区域空间结构和城镇布局体系。

(3)东北部地区东北部地区包括万州、开县、垫江、丰都、忠县、云阳、奉节、梁平、巫山、巫溪、城口等11个区县,面积3.39万平方千米。

重庆市控制性详细规划编制技术规定(试行)重庆市控制性详细规划编制技术规定(试行)渝规发[2002]32号引言控制性详细规划是详细规划编制阶段中的第一层次,对贯彻落实城市总体规划和分区规划,调控城市空间和土地资源,对城市基础设施、开敞空间环境、建构筑物的有序开发建设,起着重要的指导作用。

重庆市自1983年编制城市总体规划以来,逐步开展了控制性详细规划的编制工作。

1991年,国家颁布施行的《城市规划编制办法》一直是指导我市控规编制的基本标准。

但是,随着重庆直辖市成立,宏观社会经济形势的变化和城市建设的迅速发展,原控规编制内容和质量已不能适应城市开发建设的新要求。

为适应市场经济体制要求和WTO规则,充分结合重庆的自然地理特色,反映重庆社会经济发展对土地批租的需求,体现在投资主体多元化背景下,保证资源共享、维护社会公众利益并满足投资主体的合理利益追求,真正实现城市土地开发的经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。

我们在调查研究和结合重庆市控规编制经验的基础上,广泛吸收国内外先进经验,编写了《重庆市控制性详细规划技术规定》,以期对我市控制性详规编制的规范化发挥指导性作用。

本规定主要有以下特色:1、规划控制要点全面、系统、明确,以条文和图则形式,实现规划意图的法制化。

通过重点控制城市基础设施、土地使用性质、土地开发强度和城市景观,落实城市总体规划要求并体现城市设计构想,以保护资源与环境、防止片面追求经济利益和破坏资源、环境、自然及文化遗产,体现城市在地理景观、地域文化和历史传统方面的个性。

2、规划技术内容体现了在城市经济、产业、社会结构调整背景下,对城市用地结构与布局调整的土地经济效益的分析研究,为在建立土地贮备制度条件下,有计划招标、成片出让、综合开发土地,为城市财政获取土地经济价值,提供有价值的信息和技术依据。

3、规划控制指标具有硬控与变通的特点。

强制性指标是规划管理和土地开发的实施准则,也是城市地块出让招标的标底条件,以保证城市发展环境的稳定性和经济开发政策的连续性。

重庆市国有土地使用权出让金测算技术规定(试行)为进一步规范国有土地使用权出让金(以下简称出让金)测算,加强国有土地资产管理,防止国有土地资产流失,根据重庆市人民政府发布的国有土地级别用途出让金标准的有关规定,特制定本规定。

1.基本概念1.1土地出让金。

土地出让金系宗地出让时,按照重庆市人民政府公布的土地级别用途出让金标准及其相关规定测算的金额。

1.2土地出让纯收益。

土地出让纯收益系宗地按有关法律法规规定依法出让后,土地成交价格(含成本)中扣除依法确定的成本后的余额。

即土地出让纯收益包括测算的出让金与土地成交后的增值额之和。

1.3净出让建设用地面积。

建设用地是指规划用地范围线内建设项目的土地。

净出让建设用地面积不包括城市道路红线内的道路用地面积。

若出让的土地系成片开发的,如地块控规已确定开发单元的以开发单元道路红线围合的面积作为净出让建设用地面积;如无地块控规的,按规划部门给定的建设用地边线量算净出让建设用地面积(小区内城市干道,以及城市公共绿化用地除外,但含小区道路、以及纳入小区绿化指标的绿化用地等)。

2.适用范围2.1本规定适用于县级以上人民政府土地行政主管部门(以下简称土地部门)拟定土地出让方案,依法审查土地转让事项时,确定政府应征收出让金数额的测算行为。

土地评估时,涉及出让金计算按本规定精神计算。

2.2主城规划区2 616平方公里注1范围内的国有土地使用权出让金测算必须严格执行重庆市人民政府渝府[2002]79号注2、渝府发[2004]43号注3文件标准,主城规划区2 616平方公里范围外的各区县(自治县、市)必须严格执行重庆市人民政府渝府发[2000]76号注4文件标准。

3.出让金测算的前提条件以及测算成果3.1出让金测算的前提条件是宗地土地级别明确、土地权属清楚、规划行政主管部门(以下简称规划部门)已确定用途以及建筑面积或容积率,同时应按规划部门确定的用地红线进行现场勘界,形成测绘报告。

重庆市人民政府关于主城区弹子石组团CD标准分区控制性详细规划的批复文章属性•【制定机关】重庆市人民政府•【公布日期】2005.12.22•【字号】渝府[2005]266号•【施行日期】2005.12.22•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】城乡建设综合规定正文重庆市人民政府关于主城区弹子石组团CD标准分区控制性详细规划的批复(渝府[2005]266号)市规划局:你局《关于报请审批重庆市主城区弹子石组团C、D标准分区控制性详细规划的请示》(渝规文〔2005〕241号)收悉。

现批复如下:一、重庆市主城区弹子石组团C、D标准分区控制性详细规划的规划用地位于南岸区弹子石街道和涂山镇行政区域范围。

C标准分区:西以南岸滨江路为界,北以渝黔高速公路为界,东以腾龙大道为界,南以城市次干道为界;D标准分区:西以腾龙大道为界,东、北以渝黔高速公路为界,南以城市次干道为界。

同意其规划功能为居住和公共设施服务。

二、同意该规划确定的城市建设用地300.16公顷,规划区居住人口规模为11万人。

(一)C标准分区居住用地87.85公顷、公共设施用地18.05公顷、对外交通用地1.51公顷、道路广场用地41.86公顷、市政公用设施用地3.44公顷、绿化用地32.41公顷。

规划总人口约为6万人。

(二)D标准分区居住用地61.03公顷、对外交通用地2.93公顷、道路广场用地28.46公顷、市政公用设施用地2.57公顷、绿化用地20.05公顷。

规划总人口约为5万人。

三、在下一阶段规划设计中,要根据该规划确定的各项技术指标,编制各项专业规划;进一步调整用地结构,完善城市功能,合理配置城市空间资源,充分发挥城市土地价值,促进经济社会协调发展;对公共设施、道路广场、市政设施、绿地要严格控制,结合主城区综合交通规划,分级规划道路宽度,注重规划路网与各地块之间及外部道路的衔接;加强工程建设中的地质灾害防治工作,严格按照我市的有关规定进行具体建设项目选址定点;加强规划区内生态环境保护,改善环境质量,规划区内“三废”必须达标排放;合理确定沿江地块的建筑形态、体量、高度及色彩规划的内容。