第01节:创新.创造与创造学

- 格式:ppt

- 大小:383.00 KB

- 文档页数:46

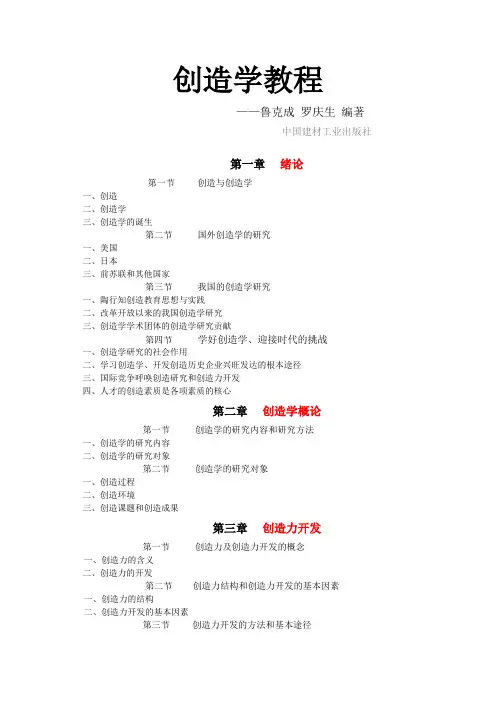

创造学教程——鲁克成罗庆生编著中国建材工业出版社第一章绪论第一节创造与创造学一、创造二、创造学三、创造学的诞生第二节国外创造学的研究一、美国二、日本三、前苏联和其他国家第三节我国的创造学研究一、陶行知创造教育思想与实践二、改革开放以来的我国创造学研究三、创造学学术团体的创造学研究贡献第四节学好创造学、迎接时代的挑战一、创造学研究的社会作用二、学习创造学、开发创造历史企业兴旺发达的根本途径三、国际竞争呼唤创造研究和创造力开发四、人才的创造素质是各项素质的核心第二章创造学概论第一节创造学的研究内容和研究方法一、创造学的研究内容二、创造学的研究对象第二节创造学的研究对象一、创造过程二、创造环境三、创造课题和创造成果第三章创造力开发第一节创造力及创造力开发的概念一、创造力的含义二、创造力的开发第二节创造力结构和创造力开发的基本因素一、创造力的结构二、创造力开发的基本因素第三节创造力开发的方法和基本途径一、创造力开发的方法二、创造力开发的途径第四章创造性思维第一节创造性思维概述一、思维二、创造性思维三、创造性思维的品质四、创造性思维的基本因素五、创造性思维的特征第二节创造性思维方法一、发散思维二、想象三、灵感思维第三节创意思维及训练一、创意思维的概述二、惯常定势的弱化训练三、创意视角的泛化训练第五章创造工程第一节创造工程概述一、创造工程的含义二、创造工程的作用三、创造原理、创造技法及其关系第二节发明创造的原理一、综合原理二、组合原理三、分离原理四、还原原理五、移植原理六、换元原理七、迂回原理八、逆反原理九、强化原理十、群体原理第三节发明创造的技法一、智力激励法二、检核目录法三、组合创造法四、缺点列举法五、特性列举法六、形态分析法七、逆向思考法八、缺点利用法第四节发明创造的原则一、遵守科学原理原则二、市场评价原则三、相对最优原则四、机理简单原则五、构思独特原则第六章创造教育第一节创造教育的含义和内容一、创造教育的含义二、创造教育的内容第二节创造教育的意义和目标一、创造教育的意义二、创造教育的目标第三节创造教育途径和方法一、创造教育的途径二、创造教育的方法第四节创造教育的条件和实施一、创造教育的条件二、创造教育的实施第五节继续教育中的创造教育一、继续教育中的着重抓创造教育的现实意义二、继续教育中创造教育的实施第七章创造型人才的培养第一节创造型人才的概述一、创造型人才的概述二、创造型人才结构三、时代需要创造型人才第二节创造型人才品质一、要有崇高的理想二、要有求实的态度三、要有创新的精神四、要有广阔的视野五、要有雄伟的胆魄六、要有顽强的毅力第三节创造型人才的培养一、观察能力二、记忆能力三、思维能力四、想象能力五、操作能力六、自学能力第八章技术创新第一节技术创新一、创新二、技术创新三、我国的“技术创新工程”第二节技术创新研究的几个问题一、创新研究将成为创造学研究的发展趋势二、熊皮特创新理论的启示三、创造教育应与技术创新的实际过程相适应第三节技术创新与新产品开发一、“新产品”与“畅销商品”二、新产品开发模式的演进三、新产品开发与创造学。

上篇创造学基本理论第一章创造学概述第一节创造学的诞生一、创造学的诞生创造是人类特有的属性,人类社会的历史就是一部创造史。

创造学作为一门独立的学科,虽然只有半个多世纪的历史,但探究其渊源,则可追溯到远古时期,它的产生与发展大致经历了孕育阶段(远古至中古时期)、萌芽阶段(18 - 20世纪初)、形成阶段(20世纪30 - 50年代)、成熟阶段(20世纪60年代以来)四个阶段。

(一)孕育阶段(远古至中古时期)这一阶段,人类的创造是自发的、被动的,多是迫于生活或简单生产的需要条件下进行的各种创造活动。

例如人们建造房屋、种植作物、驯养家畜和制造生产工具等。

在早期,只有少数人对创造有所思考,如公元前3世纪,古希腊着名哲学家亚里士多德在其着作《心灵论》中曾论述过“想象”的思维形式,提出了联想思维,并进一步区分了相似联想、接近联想和对比联想。

此外,古希腊数学家帕普斯在其所着的《数学汇编》中首次提到了“创造学”这一术语。

中国古代也有不少书籍记载了类似创造的说法,如早在商朝,“盘铭”上就刻着“苟日新,日日新,又日新”的字句,提出求新是一个持续不断的过程;《诗经·大雅·文王》有“文王在上,於昭于天。

周虽旧邦,其命维新。

”的记载;从天人合一的角度出发,《易传·系辞上》的“一阴一阳之谓道”体现了交换转变的原理。

这些记载表明了中华民族有着朴素的创造观念,而变革求新则成为中华民族不懈的追求。

在这一阶段后期,人们对创造的一些思维和方法有了更加深入的了解。

龙沙在1565年发表的《法国诗学要略》中曾论述了创造的意义,他认为“创造是一切东西的本源”;英国哲学家培根在1620年出版了《新工具》,该书对创造的实验方法和归纳方法做了总结。

1637年法国数学家、哲学家笛卡尔发表了专着《方法学》等。

德国哲学家康德提出了当时最完善的创造理论。

他分析了创造过程的构成,认为创造性想象力是多样的感性印象与统一的知性概念之间的联系环节,同时具有印象的明显性和理解的综合性,想象是知觉和活动的统一,是两者共同的根源。

什么是创新和创造创新与创造是当今社会重要的概念,它们在科技、商业、教育等各个领域起着至关重要的作用。

但对于创新和创造这两个词的概念及其区别,人们常常有些混淆。

本文将从不同角度解析创新和创造的含义,并探讨它们在现代社会中的重要性。

一、创新的定义及其重要性创新是指对于现实问题的解决方式进行改进或创造性地产生新的方法、思路或产品。

创新凭借着新的思维方式和独创性的发展路径,能够推动社会进步和经济发展。

创新可以在不同层面上进行,例如:在科技领域,创新意味着对于技术和知识的创造性应用,以改进和提升产品或服务;在商业领域,创新可以是发现新的市场机会,开创新的商业模式;在文化领域,创新指的是对于艺术、文学、音乐等方面的创造性表达。

无论是哪个领域,创新都是推动社会变革的重要动力。

创新能够破解问题所带来的困境,激发个人和组织的潜力,增强竞争力,促进经济繁荣和社会进步。

二、创造的定义及其重要性创造则是指通过个人的思考、灵感和想象力,创造出新的概念、作品、艺术品等。

创造力是每个人的天赋,是人类与众不同、独一无二的特质。

创造力是推动人类文明发展的基石,是培养个人创新能力的重要因素。

创造力的体现可以是独立思考和解决问题的能力,也可以是在艺术创作中展现出来的独特的创意和表达方式。

无论是哪种形式的创造力,它们都能够激发灵感、培养想象力、拓展思维边界,并且对于个体的成长和社会的进步都起到了积极的作用。

三、创新与创造的关系尽管创新和创造在某种程度上可以被视为相互关联的概念,但它们之间存在着细微的差异。

创新是基于现有的知识和资源,在解决问题和改进现状中产生的。

它通常是追求某种目标的过程,要求借鉴和运用已有的思维模式和技术手段。

而创造则更加注重个体的独创性和独特性,更加强调个体的独立思考和创意产生。

创新与创造在现实世界中相互影响、相互促进。

创新可以为创造提供更好的实施条件和技术支持,而创造则为创新提供了源源不断的新思路和新素材。

二者相辅相成,共同推动社会的发展和进步。

创造学论文---浅谈创造与创新的关系

创造与创新是两个相关但并不相同的概念。

创造涉及到创造出全新的事物或概念,而创新则是在现有的事物或概念上进行改良和发展。

虽然两个概念不同,但它们之间是紧密相关的。

首先,创造与创新都与创意有关。

创意是指人们通过思考和想象来产生新的想法和概念。

没有创意,就不可能有创造和创新。

其次,创造与创新都需要实践。

创造或创新的想法并不等于实现它们,需要实践过程中的迭代和不断优化才能使其实现。

再次,创造和创新都有着对未来的预测。

创造和创新的过程并不是为了满足当前的需求,而是为了满足未来的需求。

最后,创造和创新都需要源源不断的灵感和动力来推动不断发展。

这些灵感和动力可能来自各种不同的来源,如经验、观察、文化等。

综上所述,创造和创新虽然不同但是密切相连。

创造为创新提供了更多的可能性,而创新则推动着创造的进步。

通过不断创造和创新,人类社会才能不断进步和发展。

创造力与创造学讲义第一篇创造学概论第一章创造力与创造学第一节创作一、创造定义创造是人类的社会活动,也是其他动物所没有的独特的社会活动。

其特点是具有明显的新颖性、价值性和先进性。

简而言之,创造就是创造前所未有的东西。

2、创作分类从主体角度分:广义创造、狭义创造。

按成果的创造性程度和社会作用的大小分:高级创造、初级创造。

按首创程度分:首创创造、非首创创造。

三、创造的特征1、新颖性2、价值3、高级第二节创造学一、创意理念创造学是一门研究人类创造发明活动规律的科学。

创造学就是探索、寻求、总结创造者之所以能取得创造成果的具体思维过程的方法,以便找出创造性思维的规律和从事创造的技巧、方法的一门科学。

二、创造学研究内容1.创意主题2、创造过程3、创造性思维4、创造技法5、创造环境6.创意教育与创意发展三、创意的特点1、普遍性2、实践性3、增效性第三节创造、创新和创造力发展一、创新与创造技术创新技术创新是将科技潜力转化为经济优势的创新活动。

它是指在生产要素中引入“新组合”,包括开发新产品、采用新工艺、开拓新市场、控制原材料来源和实现新的产业组织。

它不是一种简单的技术行为或简单的科技活动,而是一个科学、技术和经济一体化的过程。

它是一种商业行为和经济行为。

发现对原有的事物或规律,经过探索而知道的,称为发现。

发明根据自然法则或第一种制造方法创造的东西被称为发明。

创造与创新的区别:1、创造更强调首创性、独创性,即排他性,是前所未有,在这一点上,它类似于发明;而创新则不强调这些特性,它强调“创”,但不一定是“首创”,可以是对既有事件进行“创”,使之更新、完善等。

2、创造与创新都强调“新”,但创造所强调的“新”,在水平、层次上更高,要求是“开创性”的“新”;而创新所强调的“新”,在水平、层次上则具有比较性、相对性,即相比较有“新意”,有“新的进展”等等。

3.创造强调事物的“质变”,即事物之间的本质变化,而创新强调事物的“转化”,即事物从一种形式变为另一种形式,从一种类型变为另一种类型,但本质上没有变化。