中海油海外并购案例分析(成功和失败)

- 格式:ppt

- 大小:2.41 MB

- 文档页数:29

中企海外并购10大成功与5大失败案例1.中国化工收购先正达(2024年):中国化工集团公司以430亿美元的价格成功收购瑞士先正达公司,这是中国企业迄今为止最大的海外并购案例之一、这次收购使中国在全球化工行业中占有重要地位,并获得了先进的工艺和技术。

2. 腾讯收购Supercell(2024年):中国互联网巨头腾讯以84亿美元的价格收购了芬兰游戏开发商Supercell。

这次并购使腾讯成为全球游戏产业的领导者之一,并加强了其在海外市场的地位。

3.中国保利集团收购阿根廷大豆逐鹿(2024年):中国保利集团以39亿美元的价格收购了阿根廷最大的农产品加工商逐鹿集团。

这次收购增强了中国在全球大豆市场的话语权,并为中国粮食安全提供了重要保障。

4.美的集团收购库卡(2024年):中国家电巨头美的集团以53亿欧元的价格收购了德国工业机器人制造商库卡。

这次并购使美的集团获得了先进的机器人技术和专利,进一步提升了其在全球市场的竞争力。

5.中国恒大收购多特蒙德(2024年):中国房地产开发商恒大集团以4亿欧元的价格收购了德甲足球俱乐部多特蒙德。

这次收购提升了恒大在全球体育产业中的影响力,并为中国企业进一步拓展国际体育市场奠定了基础。

6.中国车企收购沃尔沃(2024年):中国汽车制造商浙江吉利控股集团以18亿美元的价格收购了瑞典汽车制造商沃尔沃。

这次收购使中国汽车企业获得了先进的技术和品牌,有助于提升中国汽车在国际市场上的竞争力。

7.中石油收购加拿大能源公司尼克森(2024年):中国石油化工集团公司以19亿美元的价格收购了加拿大能源公司尼克森。

这次并购使中国石油企业进一步扩大了其在全球能源市场的份额,并增强了能源资源供应的稳定性。

8.中国移动收购巴基斯坦PTCL(2024年):中国移动以26亿美元的价格收购了巴基斯坦电信公司PTCL的51%股份。

这次收购帮助中国移动进入巴基斯坦市场,并在国际市场上扩大了其移动通信服务的范围。

中海油并购优尼科失败原因分析目录中海油并购优尼科失败原因分析 (1)摘要 (3)关键词 (3)前言 (3)1.并购三方概况及参与并购的原因 (4)1.1中海油概况 (4)1.2优尼科公司概况 (4)1.3雪佛龙公司概况 (5)2.简要并购过程 (5)3.并购失败原因分析 (6)3.1政策政治阻力 (6)3.2融资方式单一 (7)3.3企业竞购时机不当 (7)3.4缺乏跨国并购经验 (8)3.5政府与国有企业之间关系不透明 (9)4.经验教训 (9)4.1关注东道国的政策,采取多种渠道增强与东道国的沟通 (9)4.2. 融资主体多元化, 灵活选择并购方式 (10)4.3. 必须选择最佳的跨国并购时机 (10)4.4.充分利用舆论媒体赢取国民支持 (11)4.5继续深化国有企业民营化的改革 (11)4.6. 政府的鼓励和保护政策 (12)5.总结 (12)参考文献: (13)摘要本文以并购当时中国石油行业发展状况为背景,通过对中海油、优尼科和雪弗龙三方慨况、参与并购原因及过程的分析,总结出中海油并购优尼科失败的原因,并从中得出一些经验教训,为以后我国石油企业在美国的并购活动提供参考。

关键词跨国并购优尼科中海油前言我国石油资源比较丰富,但人均占有资源严重不足。

据2003年BP石油公司的统计,在103个产油国中,我国的石油可采资源总量和剩余可采储量分别居于第11位和第10位。

随着中国经济的高速发展,在真实GDP以平均每年8%~10%增长的背景下,中国石油的消费量以每年7.5%的速度增加,但是中国国的石油供应年增长率仅1.7%[1]。

我国石油企业顺应时代的浪潮,抓住机遇,实现“走出去”与企业自身做大做强协同发展,充分吸取中海油并购优尼科案例中的教训,发挥并购的协同效应,实现资源合理配置,提高资源用率,从而进一步解决目前我国石油供应紧的局面。

中海油并购优尼科便是在这种情况下出现的。

1.并购三方概况及参与并购的原因1.1中海油概况中国海洋石油总公司,简称中海油,是中国最大的石油公司之一,于1982 年在成立。

摘要跨国并购是并购在概念外延上的拓展,是并购在空间上的跨越国界。

在经济全球化背景下,跨国并购几乎成为跨国公司经营活动的常态,跨国并购已成为FDI的主流方式。

本文以中海油跨国并购美国优尼科为主线,深入分析了中海油跨国并购的背景和动因,从跨国并购的过程中获得启示。

并且对中海油跨国并购的失败作了进一步的解析,得出政治和政策障碍,竞购时机不当,缺乏跨国并购经验以及政企间不透明关系正是其竞购失败的原因所在。

文章总结了中海油跨国并购失败的教训,指出必须采取多种渠道增强与目标公司所在国政府的沟通,选择最佳的跨国并购时机,加紧培养跨国并购人才,继续深化国有企业民营化的改革来加强企业跨国并购的竞争力,并对其他企业走出国门开展跨国并购提出了建议。

【关键词】跨国并购中海油优尼科AbstractCross-Border Mergers and Acquisitions (M&A), which has led to the transnational multinational enterprises from home to abroad are the extension of M&A. At the background of economic globalization, Cross-Border M&A has become the important activity of the multinational corporation and main theme of FDI.This thesis, mainly based on the Cross-Border M&A of China National Offshore Oil Corp.(CNOOC) explains the content of this case, meanwhile, it focuses on the theoretical analysis in Cross-Border M&A of CNOOC. Referring to a lot of parts, such as incentive of the Cross-Border M&A, target getting, target estimating etc. together with the problems arising during the course of M&A, it tries to explore the causes of the problems, further to find out some revelations of this Cross-Border M&A, and last with the aid of correlative theories to put forward some practical solution to the problems and to give some advice to Chinese Cross-Border M&A.[Key Words] M&A ;CNOOC;Unocal Corporation目录1 中海油跨国并购优尼科的背景和动因 (4)1.1中海油收购优尼科的背景 (4)1.2中海油收购优尼科的动因 (5)2 中海油跨国并购优尼科的过程和结局 (6)3 中海油跨国并购优尼科失败的原因分析 (7)3.1目标企业所在国的政治和政策障碍 (7)3.2企业选择的竞购时机不当 (8)3.3企业缺乏跨国并购经验 (9)4. 中海油跨国并购优尼科失败的教训 (10)4.1做足政治风险评估 (10)4.2选择最佳的跨国并购时机 (11)4.3学习和探索具体的操作经验和技巧 (11)5 对其他企业走出国门开展跨国并购的启示 (12)5.1启示之一:中国企业跨国并购是一条新路径 (12)5.2启示之二:中国企业跨国并购是一把双刃剑 (13)参考文献 (15)致谢 (16)中海油跨国并购优尼科失败的教训和启示近年来,中国企业走出国门开展跨国并购已成一种趋势。

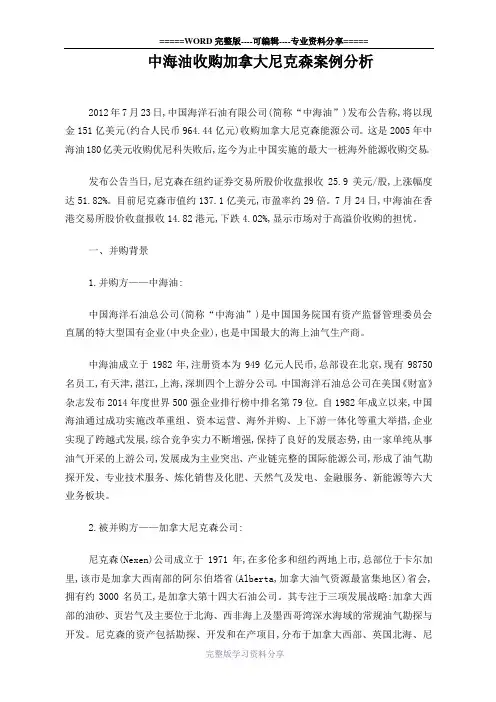

中海油收购加拿大尼克森案例分析2012年7月23日,中国海洋石油有限公司(简称“中海油”)发布公告称,将以现金151亿美元(约合人民币964.44亿元)收购加拿大尼克森能源公司。

这是2005年中海油180亿美元收购优尼科失败后,迄今为止中国实施的最大一桩海外能源收购交易。

发布公告当日,尼克森在纽约证券交易所股价收盘报收25.9美元/股,上涨幅度达51.82%。

目前尼克森市值约137.1亿美元,市盈率约29倍。

7月24日,中海油在香港交易所股价收盘报收14.82港元,下跌4.02%,显示市场对于高溢价收购的担忧。

一、并购背景1.并购方——中海油:中国海洋石油总公司(简称“中海油”)是中国国务院国有资产监督管理委员会直属的特大型国有企业(中央企业),也是中国最大的海上油气生产商。

中海油成立于1982年,注册资本为949亿元人民币,总部设在北京,现有98750名员工,有天津,湛江,上海,深圳四个上游分公司。

中国海洋石油总公司在美国《财富》杂志发布2014年度世界500强企业排行榜中排名第79位。

自1982年成立以来,中国海油通过成功实施改革重组、资本运营、海外并购、上下游一体化等重大举措,企业实现了跨越式发展,综合竞争实力不断增强,保持了良好的发展态势,由一家单纯从事油气开采的上游公司,发展成为主业突出、产业链完整的国际能源公司,形成了油气勘探开发、专业技术服务、炼化销售及化肥、天然气及发电、金融服务、新能源等六大业务板块。

2.被并购方——加拿大尼克森公司:尼克森(Nexen)公司成立于1971年,在多伦多和纽约两地上市,总部位于卡尔加里,该市是加拿大西南部的阿尔伯塔省(Alberta,加拿大油气资源最富集地区)省会,拥有约3000名员工,是加拿大第十四大石油公司。

其专注于三项发展战略:加拿大西部的油砂、页岩气及主要位于北海、西非海上及墨西哥湾深水海域的常规油气勘探与开发。

尼克森的资产包括勘探、开发和在产项目,分布于加拿大西部、英国北海、尼日利亚海上、墨西哥湾、哥伦比亚、也门和波兰。

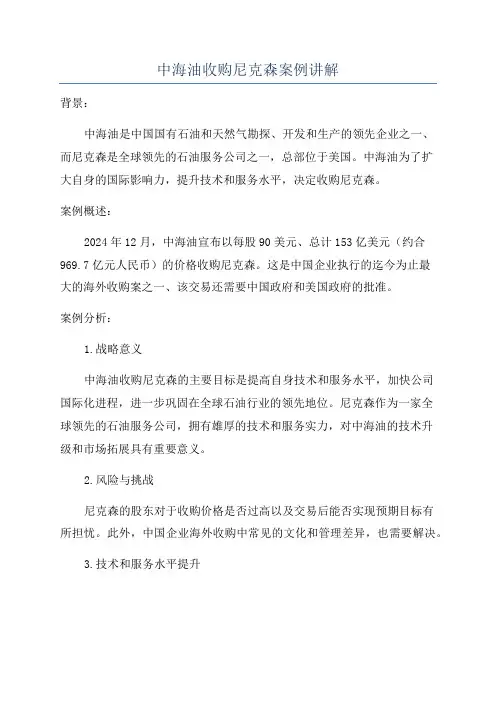

中海油收购尼克森案例讲解背景:中海油是中国国有石油和天然气勘探、开发和生产的领先企业之一、而尼克森是全球领先的石油服务公司之一,总部位于美国。

中海油为了扩大自身的国际影响力,提升技术和服务水平,决定收购尼克森。

案例概述:2024年12月,中海油宣布以每股90美元、总计153亿美元(约合969.7亿元人民币)的价格收购尼克森。

这是中国企业执行的迄今为止最大的海外收购案之一、该交易还需要中国政府和美国政府的批准。

案例分析:1.战略意义中海油收购尼克森的主要目标是提高自身技术和服务水平,加快公司国际化进程,进一步巩固在全球石油行业的领先地位。

尼克森作为一家全球领先的石油服务公司,拥有雄厚的技术和服务实力,对中海油的技术升级和市场拓展具有重要意义。

2.风险与挑战尼克森的股东对于收购价格是否过高以及交易后能否实现预期目标有所担忧。

此外,中国企业海外收购中常见的文化和管理差异,也需要解决。

3.技术和服务水平提升尼克森拥有领先的石油勘探、钻井和生产技术,以及全球最大的石油服务网络。

中海油收购尼克森将在技术和服务水平上得到显著提升,加速中海油在海外市场的拓展。

4.国际化进程加快中海油一直致力于实现国际化经营,通过收购尼克森,可以利用其全球分支机构和客户网络,拓展中海油在国际市场的业务。

同时,通过与尼克森合作,中海油可以更好地理解国际市场需求,并改进自身的管理和运营方式。

5.政府批准和监管6.文化和管理整合收购过程中,文化和管理差异是需要重视的问题。

中海油和尼克森来自不同的国家和文化背景,管理方式和公司文化存在差异。

中海油需要进行有效的文化整合和管理对接,以确保收购的成功实施。

结论:中海油以每股90美元的价格成功收购尼克森,进一步巩固了其在全球石油行业的领先地位。

通过收购,中海油提高了自身技术和服务水平,加速了国际化进程,并拓展了海外市场。

同时,这个案例也展示了中国企业在海外收购中需要面临和解决的风险、挑战以及政府监管等问题。

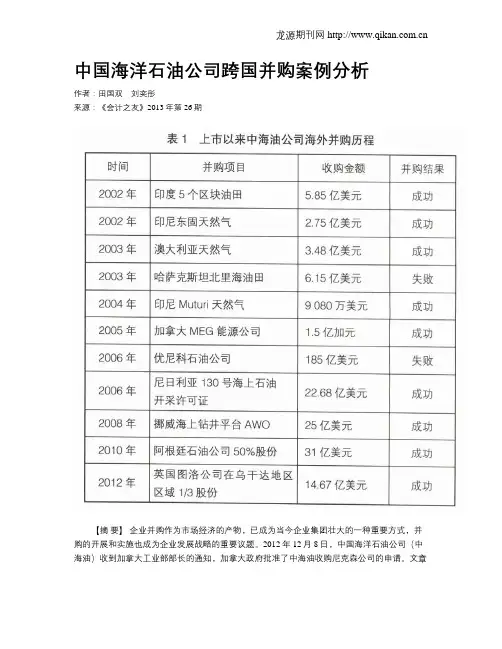

中国海洋石油公司跨国并购案例分析作者:田国双刘奕彤来源:《会计之友》2013年第26期【摘要】企业并购作为市场经济的产物,已成为当今企业集团壮大的一种重要方式,并购的开展和实施也成为企业发展战略的重要议题。

2012年12月8日,中国海洋石油公司(中海油)收到加拿大工业部部长的通知,加拿大政府批准了中海油收购尼克森公司的申请。

文章以此为背景,分析中海油并购尼克森的战略意义,探讨并购实施的过程,希望从中得到更多企业并购的启示。

【关键词】企业并购;资本运营;产权关系一、问题的提出美国著名的经济学家乔治·施蒂格勒曾经说过:“没有一个美国大公司不是通过某种程度、某种方式的并购而成长起来的,几乎没有一家大公司是靠内部扩张成长起来的。

”企业并购作为资本运营的重要方式,从19世纪60年代开始,伴随着企业制度的不断演变,迄今为止,全球已发生了五次大规模的企业并购浪潮。

自改革开放以来,我国企业制度的不断健全为企业并购创造了更多的有利条件,以此来实现企业扩张的策略也越发得到重视和运用。

关于企业并购,各国学者由于研究的目的和意义不同而所持观点各异。

企业自身的管理效率成为达成企业并购的最终内源动力,如果A企业管理效率较高,并存在管理资源剩余,那么它将会寻找效率较低的B企业,通过并购B企业,让B企业达到A企业的水平,并释放剩余的管理效率(威廉姆斯,英国)。

詹姆斯·托宾则以Q值来反映并购实施的可能性,这里的Q值是企业股票的市场价值与实物资产的重置价格的比值,当Q中国上市公司企业并购的实施,依赖于国家法律和政治框架的不断完善,石油能源产业作为国家的支柱产业之一,一直以来也得到国家政策和法律法规的扶持,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》中明确指出:“适应跨国投资发展趋势,积极探索采用收购、兼并、风险投资、投资基金和证券投资等多种方式利用中长期国外投资。

”此外,我国发布了《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》,逐步建立与《公司法》、《证券法》相结合的上市公司并购法律的总体框架,为我国上市公司从事企业并购(包括海外并购)提供了必要的政策支持和法律保障。

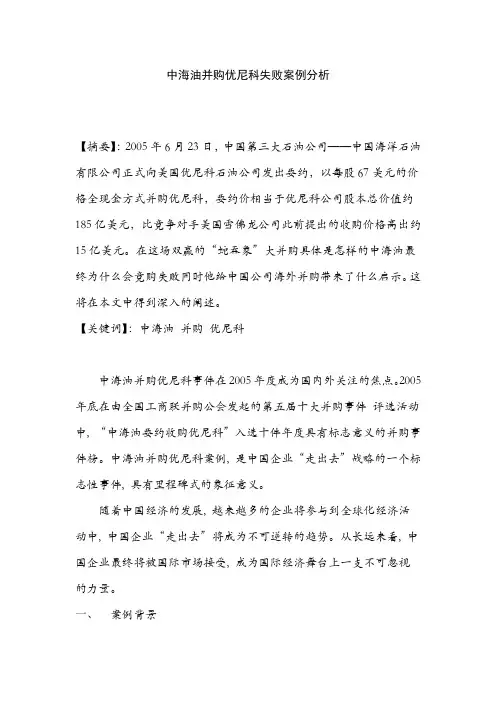

中海油并购优尼科失败案例分析【摘要】:2005年6月23日,中国第三大石油公司——中国海洋石油有限公司正式向美国优尼科石油公司发出要约,以每股67美元的价格全现金方式并购优尼科,要约价相当于优尼科公司股本总价值约185亿美元,比竞争对手美国雪佛龙公司此前提出的收购价格高出约15亿美元。

在这场双赢的“蛇吞象”大并购具体是怎样的中海油最终为什么会竞购失败同时他给中国公司海外并购带来了什么启示。

这将在本文中得到深入的阐述。

【关键词】:中海油并购优尼科中海油并购优尼科事件在2005年度成为国内外关注的焦点。

2005年底在由全国工商联并购公会发起的第五届十大并购事件评选活动中, “中海油要约收购优尼科”入选十件年度具有标志意义的并购事件榜。

中海油并购优尼科案例, 是中国企业“走出去”战略的一个标志性事件, 具有里程碑式的象征意义。

随着中国经济的发展, 越来越多的企业将参与到全球化经济活动中, 中国企业“走出去”将成为不可逆转的趋势。

从长远来看, 中国企业最终将被国际市场接受, 成为国际经济舞台上一支不可忽视的力量。

一、案例背景美国优尼科公司成立于1890年,它是有一百余年历史的老牌石油企业。

按储量计算,在美国石油天然气巨头中排位第九;按营业收入计算,是美国第七大石油公司。

直到20世纪90年代中期,它一直都是美国加州首屈一指的石油和汽油生产商。

随后,公司把汽油业务撇开,专注于其他地区尤其是海外地区的石油勘探和生产,但由于在勘探方面的努力并没有得到回报,优尼科连年亏损,最终向美国政府申请破产,于2005年1月挂牌出售。

二、两家主要的并购公司简介(一)中国海洋石油有限公司中国海洋石油总公司(简称中海油)是1982年成立的国家石油公司。

该公司以上游产业为核心,正在发展成为上下游一体化的综合型能源公司。

依据《中华人民共和国对外合作开采海洋石油资源条例》,负责在中国海域对外合作开采海洋石油、天然气资源。

(二)雪佛龙公司雪佛龙公司( Chevron), 美国第二大石油公,世界第五大石油公司, 业务遍及全球180个国家和地区,业务范围包括油气勘探开发和生产,石油炼制、营销和运输、化学品制造和销售、发电。

a股企业海外并购失败案例2012年,中石化宣布以150亿美元收购加拿大石油公司诺华石油的资产,这被视为中国企业迄今为止在海外的最大一笔并购交易。

中石化希望通过收购诺华石油的资产,能够实现扩大国际业务规模、推动国际化战略的目标。

然而,这笔交易最终以失败告终,中石化损失了数百亿美元。

一、并购背景1. 中石化的海外并购历程中石化是中国石油化工集团公司的主要子公司,是中国最大的石油公司之一,也是全球最大的石化企业之一。

自2000年代初以来,中石化开始大举向海外发展,积极进行海外并购,以实现国际化战略目标。

2. 诺华石油的资产诺华石油是加拿大最大的石油公司之一,拥有大量石油和天然气资源,主要业务涉及勘探、开发、生产、销售石油和天然气等领域。

3. 并购意图中石化希望通过收购诺华石油的资产,进一步扩大在全球石油市场的份额,提升自身品牌影响力和国际竞争力。

二、并购过程1. 收购方案中石化提出收购诺华石油100%股权,总价值150亿美元。

该交易被认为是中国企业在海外并购史上最大的一笔。

2. 谈判过程中石化和诺华石油就收购事宜进行了长时间的谈判,双方就收购价格、资产规模、合作模式等方面展开充分的讨论。

3. 签署协议最终,中石化和诺华石油达成一致,签署了收购协议。

根据协议,中石化将以现金支付150亿美元,获取诺华石油全部资产。

三、并购失败原因1. 石油价格波动自2012年至2014年,全球石油价格不断波动,大幅下跌。

这导致中石化收购诺华石油的资产后,面临石油市场的巨大压力。

2. 资产估值不准确中石化在收购诺华石油之前,并未进行充分的尽职调查,对于诺华石油的资产估值不准确。

实际上,诺华石油拥有的石油和天然气资源规模被高估了。

3. 经营管理困难中石化作为中国国有石油公司,与诺华石油的经营管理模式存在较大差异,导致收购后的整合困难。

中石化未能有效地管理诺华石油的资产,导致产能利用率低下。

4. 政治风险中石化收购诺华石油的过程中,受到了加拿大政府的监管和审查,政治风险较高。

跨国公司失败案例国外跨国公司失败案例一一安然公司倒闭与企业文化失误的关联度安然公司的倒闭震惊世界。

因为它的超常规发展带有一种传奇色彩,由一个不起眼的地方性企业在短短的几年中迅速发展成为世界级的大集团。

它的经营理念是为获得成功不择手段,对内部员工采取残酷的优胜劣汰制度,即“压力锅”文化。

前安然公司石油和天然气勘探部门负责人福里斯特.霍格伦说:“驱动力是一种非凡的形象,并且使其业绩记录不断上升。

”但是这种“只能成功”的格言在这种环境下,使偷窃他人成果变成很平常的事情。

一位安然公司的员工心有余悸的描述到,“在公司中处处感受到尔虞我诈、弱肉强食,下班时不但要把文件资料锁在柜子里,还要仔细的检查一遍,以免被同事窃取,使自己的劳动成果化为乌有”。

在安然,失败者总是中途出局,获胜者会留下来,获得做成最大交易的那些人可以得到数百万美元的奖金。

这是安然公司的“赢者获得一切”这种赌博文化的缩影。

1)、“只能成功,不能失败”的制度使得员工铤而走险。

在安然公司,失败者总是中途出局,获胜者会留下来,指望获得做成最大交易的那些人可以得到数百万美元的奖金。

在巴克斯特之前,已有三位高级管理人员在几个月内相继离开的董事长肯尼思.莱。

这是安然公司的“赢者通盘吃”这种文化的缩影。

该公司保持安然股价持续上升的压力,诱使高级管理者在投资和会计程序方面去冒更大风险。

他们说,其结果就是虚报收入和隐瞒越来越多的债务,从而造成了那个一一用前经理玛格丽特.切科尼的话来说-“一座用纸牌搭成的房子”2)、“只重结果,不重过程”缺乏人文关怀。

巴克斯特永远不能就安然公司倒台前发生的情况和他所担心的事情作证了,因为就在25日巴克斯特走进了他的奔驰汽车,举起手枪对准头部,扣动了扳机。

当局宣布,这名43岁的百万富翁已经死亡。

警方认为他是自杀。

前安然公司雇员萨莉.艾森说:“今天你受到了青睐,明天就可能失宠。

你知道谁得势,谁失势。

你希望继续与这个组织联系在一起。

为此,你肯去做你所能做的一切。

中国企业海外并购失败案例(二)中国企业海外并购失败案例案例1:中海油跨国并购优尼科失败的教训和启示1.1中海油公司简介中国海洋石油总公司(China National Offshore Oil Corporation, CNOOC,简称中国海油)是1982年2月15日成立的国家石油公司。

中国海油是中国最大的国家石油公司之一,是中国海上石油和天然气的最大生产者。

注册资本949亿元人民币,总部位于北京,现有员工6.85万人。

依据《中华人民共和国对外合作开采海洋石油资源条例》,负责在中国海域对外合作开采海洋石油、天然气资源。

公司主要从事油气勘探开发的上游业务、中下游业务、专业技术服务、后勤服务和金融业务。

目前控股或全资拥有一家独立油气勘探生产公司、一家研究中心、一家化学公司、一家油气开发公司、二家专业技术服务公司、五家基地公司、一家财务公司、一家信托投资公司,与壳牌公司合营一家石油化工公司。

近年来,通过改革重组、资本运营、海外并购、上下游一体化等战略的成功实施,企业实现了跨越式发展,综合竞争实力不断增强,逐渐树立起精干高效的国际石油公司形象。

2005年全年,公司实现销售收入888.8亿元,利润总额387.7亿元,纳税174亿元,分别较上年增长25.3%、60.1%和43.9%。

总资产达到1914.4亿元,净资产1054.7亿元,分别比年初增长24.9%、27.0%。

1.2优尼科石油公司简介优尼科(Unocal Corporation)是美国第九大石油公司,在纽约交易所上市(股票代码:UCL)。

有一百多年的历史。

优尼科公司在亚洲的印度尼西亚、泰国、孟加拉国等地都有石油和天然气开采资产和项目。

近年来由于经营不善等原因导致连年亏损,并申请破产,挂牌出售。

其在北美洲的墨西哥湾、得克萨斯,以及亚洲的印度尼西亚、泰国、缅甸和孟加拉国等地都有石油和天然气开采资产和项目。

业内人士认为,优尼科连年亏损,并曾经向美国政府申请破产,因此处在一个非卖不可的境地。

中企海外并购成功案例联想:并购IBMPC业务2004年12月8日,联想用12.5亿美元购入IBM的PC业务,自此,位于全球PC市场排名第九位的联想一跃升至第三位。

这次并购从品牌、技术、管理、产品、战略联盟和运营等各方面对于联想本身都有巨大的提升。

并购后,IBM个人电脑业务的全套研发体系归联想所有,联想的采购和营销成本则由于借助了IBM原有的分销渠道得到大大优化。

点评:联想的经验告诉我们,民族企业尽管在技术、管理等方面相比国外企业处于低位,但如果敢于抓住时机,取己所需,那么,借助这种品牌并购迅速上位也是未来中国企业迅速扩大海外影响的可取之道。

海尔:居高临下,步步为营2005年底,海尔在总裁张瑞敏制定的名牌化战略带领下进入第四个战略阶段——全球化品牌战略阶段。

海尔“走出去”的主要特点是:经营范围——海尔自己的核心产品;发展进程——从创造国内名牌、国际名牌着手,到出口,再到跨国投资,渐进性发展;对外投资方式——以“绿地投资”即新建企业为主;跨国投资效果——成功率高,发展快。

如今的海尔已在全球建立了29个制造基地,8个综合研发中心,19个海外贸易公司,员工总数超过6万人,2008年海尔集团实现全球营业额1190亿元。

点评:拥有像海一样宏大目标的海尔,不仅伸开臂膀广纳五湖四海有用之才,更具备了海一样强大的自净能力。

它有清晰的自我定位和战略方向,不断提升的创新能力和对市场的准确把握,是海尔如今不断演绎全球神话的筹码。

吉利汽车:并购沃尔沃吉利在成功实施以自主创新为主的名牌战略之后,开始了以海外收购为主的品牌战略。

2009年4月,吉利汽车收购了全球第二大自动变速器制造企业澳大利亚DSI公司,使其核心竞争力大大增强。

2010年3月28日,吉利汽车与美国福特汽车公司在瑞典哥德堡正式签署收购沃尔沃汽车公司的协议。

点评:吉利作为我国汽车行业海外品牌战略的先行者,如果能安全度过磨合期,在实现技术资产有效转移和与工会达成一致上有所突破,真正掌控国际著名品牌,吸收一流技术,增强自主创新能力,就可以说中国汽车产业海外并购之路获得成功。

跨国并购案例分析:中石化收购瑞士Addax 石油公司一、引言2009 年8 月中国石化集团敲定迄今为止中国公司海外油气资产收购的最大笔交易。

2009年8 月18 日中石化宣布以82.7 亿加元(约合人民币511 亿元)成功收购瑞士Addax 石油公司。

此次并购的过程如何、其中存在什么样的阻碍及对于中石化公司将有什么样的意义?本文将对这些问题进行一一的分析。

二、相关背景介绍(一)公司背景Addax 石油公司成立于1994年,是一家独立石油公司,在多伦多和伦敦上市。

其普通股股数为1.576亿股,现有员工860多人。

其主要资产位于非洲和中东地区。

除了在伊拉克有2 个区块总计为138200 英亩的石油资源之外,该公司大部分资产集中在尼日利亚、加蓬和喀麦隆,其中在尼日利亚有独资和合资项目共计11 个,在尼日利亚圣多美和普林西比合作开发区(下称”JDZ”)就有4 个合资项目。

值得注意的是,这家公司在JDZ 的合资项目中有一个面积为24500 英亩的石油区块,是与中国石化直接合作的,Addax 持股14.33%,中国石化负责项目运营。

Addax 石油公司油气资产集中在尼日利亚、加蓬和伊拉克库尔德地区,拥有25个勘探开发区块,其中勘探区块15 个,开发区块10 个;17个位于海上,其余8个在陆上。

Addax 石油公司拥有权益2P石油可采储量5.37亿桶,权益3P石油可采储量7.38亿桶。

另外,尚有111 个待钻圈闭,具有较大的勘探潜力。

2009 年二季度的数据显示,Addax石油公司平均原油日产量为14.3万桶,约合每年700万吨。

其中尼日利亚产量占72.2%,加蓬占19.5%,库尔德占8.3%。

根据初步开发方案设计,近期产量将达每年1000万吨以上。

2008 年Addax 的总收入为37.62 亿美元,净利润7.84 亿美元,目前负债总额为28.65 亿美元。

由于石油价格一季度下跌,因此公司第一季度净利润率只有1.01%,而去年全年净利润率高达20.84%。

中海油并购尤尼科案例分析并购企业一一中国海洋石油总公司(以下简称中海油)。

该企业成立于1982年,主要从事我国海洋石油和天然气的开采,目前是我国三大石油公司之一。

目标企业一一尤尼科公司已有100多年的历史,是美国第九大石油公司,主要以原油和天然气勘探开发为主,其在美国的墨西哥湾和亚洲的印度尼西亚等地都有石油和天然气开采项目。

截止到中海油收购前夕,尤尼科公司的总资产达到131亿美元。

2005年初,尤尼科公司由于经营不善准备挂牌出售,这让一直致力于海外扩张的中海油看到契机。

在尤尼科公司挂牌后的15日,中海油宣布计划以130亿美元对尤尼科进行收购,并向尤尼科提交了“无约束力报价”的收购要约。

然而, 随着全球股市的上涨,尤尼科股价也不断创出新高,中海油内部对这次收购价格产生了分歧,并延长了正式发出收购要约的时间。

随后,美国第一大石油公司一雪佛龙公司宣布以160亿美元收购尤尼科(同时接受其16亿美元的负债)。

由于雪佛龙提高了报价,中海油陷入了非常被动的境地,不得不提高报价,重新发出185亿美元的新收购要约。

7月20日,尤尼科董事会决定接受雪佛龙公司和中海油的要约报价,并推荐给股东大会。

7月30日,美国联邦贸易委员会宣布对中海油的收购计划启动国家安全审查程序。

8月4日,中海油正式对外宣布撤回对尤尼科公司的收购要约。

分析:在这次并购中尤尼科公司丧失了更高收购收入的机会,并面临着大量裁员和公司资产分割的后果,但美国政府仍然以能源安全的理由干涉这次收购。

根据美国2005年新颁布的《国家能源法》第125条附加条款规定,“美国能源部必须与国土安全部、国防部协调一致调查收购企业所在国的经济成长、军备扩充、能源需求以及在世界各地争取油源的行动,由此来决定收购企业所在国围绕能源安全的活动是否对美国经济和国家安全造成了负面影响。

”美国能源部、国土安全部、国防部有为期4个月的调查期限,并于调查之后3个星期内作出决定。

该项立法将中海油置于巨大困境之中,一是过长的调查期限,将使中海油失去并购的主动权。

近年来中国企业海外并购失败案例一览字体大小:大中小2011-04-29 16:17:04 来源:一大把网站2005年,中海油以185亿美元的价格大手笔展开收购美国优尼科石油公司,在与雪铁龙公司拉锯战、美国政府干预等情况下,最后撤回收购。

2007年,华为和美国贝恩资本试图以22亿美元联手收购3Com公司,但因美方担忧国家安全而流产。

2009年,中铝与澳大利亚力拓的195亿美元“世纪大交易”失败。

2010年,腾讯竞购全球即时通讯工具鼻祖ICQ失败。

2010年,中海油联合加纳国家石油公司出价50亿美元,竞购加纳Jubilee油田23.5%股权交易失败。

2010年,中化集团与新加坡淡马锡联手用约500亿美元收购加拿大钾肥的计划失败。

2010年,华为竞购摩托罗拉业务失败,被诺基亚西门子公司以低于华为报价的12亿美元收购成功。

2010年2月25日,通用汽车在底特律总部宣布四川腾中重工未能按期完成对悍马的收购,此项收购交易失败,通用汽车将逐步关闭对悍马的运营。

通用汽车表示,因为四川腾中无法在拟议的交易时间里,获得中国监管部门许可,因此这项交易无法完成。

2011年1月,光明食品集团退出了收购美国维生素零售连锁店健安喜(“GNC”)的谈判。

光明食品与GNC的交易破裂,是因为双方未能就价格和其他条款达成一致。

2011年3月21日,光明食品证实,全球第二大酸奶制造商法国优诺公司已与通用磨坊公司签订了排他协议,其竞购优诺公司的项目以失败告终。

2011年2月11日,华为美国并购受阻,美国国会小组以安全考虑为由,要求中国的华为技术公司剥离已收购美国服务器技术公司3LeafSystems所获得的科技资产。

华为公司曾一度拒绝此项提议,表示退出该交易将会对其品牌和声誉造成“严重损害”,并等待美国总统奥巴马作出最终决定。

不过随后,华为公司宣布接受美国外国投资委员会的建议,撤销对美国三叶公司技术资产的收购,这意味着华为第二次进军北美市场的尝试再次以失败告终。