方言与普通话的差异

- 格式:doc

- 大小:18.00 KB

- 文档页数:3

粤方言与普通话的语法差异一、倒装倒装是粤方言与普通话在语法上的一个比较大的差异,粤方言相对于普通话的倒装主要为定语后置和状语后置。

定语后置通常表现在一些名词上。

如普通话说公鸡母鸡,粤方言里就成了鸡公鸡乸;普通话说青椰子、酸萝卜,粤方言就说椰青、萝卜酸。

状语后置通常表现在句子上。

如普通话里的“你先走。

”“你多吃几碗饭吧。

”,粤方言里就成了“你走先。

”“你食多几碗饭啦。

”。

另外还有一些同素颠倒词也可算到倒装里。

如普通话的秋千、夜宵、要紧,在粤方言里面却是千秋、宵夜、紧要。

二、一些副词用法的不同粤方言里的“先”是一个比较特别的副词,它可以涵盖普通话里几个副词的意思。

1.等埋阿爸翻嚟先食饭。

(等爸爸回来了再吃饭。

)——再2.先得五蚊咁少?(只有五元那幺少?)——只有3.都要佢肯先得噶。

(也要他肯才可以啊。

)——才另外还有“得”也是。

1.得噶啦你。

(有你的。

/你可以的。

)2.得咗!(成了!)——成功3.食得噶。

(可以吃的。

)——可以、能4.等得嚟都蚊训啦。

(等到那时就太迟了。

)——到5.你由得佢啦。

(你随便他想怎么样吧。

)三、量词量词这一项的特点首先表现在量词本身的不同。

如在普通话里,修饰一个人的量词只能用个,但在粤方言里面就可以用个(呢个人——这个人)、条(佢条女——他的女朋友)、件(你件蛋散啊——你这个废柴)、淠(你淠烂泥——你这个废物)。

而不同的量词虽然都是用来修饰人的,却有着不同意思:阿叔条女(阿叔的女朋友)、阿叔个女(阿叔的女儿)。

又如,粤方言中把量词都变成“啲”的话,就从单数变成了复数:本书几好睇。

(这本书挺好看。

)——啲书几好睇。

(这些书挺好看。

)其次表现在粤方言中直接把量词放在名词前能起到强调、特指的作用,但普通话里并不会出现量词前没有数词或者指示词的情况。

如:朵花好靓啊。

(这朵花好漂亮啊。

)再次,粤方言的量词可以充当有从属意味的“的”、“之”。

如:我本书。

(我的书。

)四、时态的表达在粤方言里,用“过”、“咗”、“晒”、“紧”、“开”这五个字就可以简洁地说清楚动作的时态甚至程度。

浅析榆林方言词汇与普通话词汇的差异我们通常都认为方言间的差异主要是在于语音,而对于词汇和语法在方言间的差异不够重视。

近年来,有很多的学者开始关注方言词汇和语法的研究,而且随着研究的深入,已经有了很大的进展。

方言的词汇大部分与普通话是相同的,有差异的只有一小部分,而正是这一小部分起到了区别方言与方言、方言与普通话之间的作用。

本文主要参考《陕北方言词典》并结合对母语的感知,以榆林方言用词为标准来比较榆林方言词汇和普通话词汇的异同,以此来揭示榆林方言的词汇特点。

本文比较时以《现代汉语词典》为准。

一、词形上的差异词形差异是汉语方言词语差异最主要的表现。

我们对于词形差异的比较主要是对于榆林方言与普通话义同形异的词语。

以下我们主要从音节数量、构词语素、造词方式三个方面进行简要的分析。

1. 音节数量的差异(1)普通话中的一些双音节词,在榆林方言中为单音节词。

例如:普通话:缺少猴子看管漂亮得意妈妈手表桃子榆林方言:短猴照俊能妈表桃榆林方言中与普通话双音节词对应的单音节词有很多,有的完全是义同形异,如上例中的短、照、俊、能;有的是选择普通话中比较有区分特点的一个音节,如:猴、表、桃;而有的区别在于叠音与非叠音,普通话中的有些叠音的双音节词,在榆林方言中是不叠音的单音节词,这类词一般是表示亲属称谓的词,比如,妈妈—妈等。

(2)普通话中有的单音节词,在榆林方言中是双音节词。

例如:普通话:蹲章地痣云眉榆林方言:圪蹴戳子脚地隐记云彩眼眉(3)普通话中的一些双音节词,在榆林方言词中相对的是多音节词或短语。

例如:普通话:早晨元旦板凳手指口袋台阶榆林方言:大清早阳历年板凳子手指头倒衩子圪台子(4)榆林方言是双音节词,而普通话是多音词或短语,此类数量不多。

例如:普通话:自行车暖水瓶切菜板榆林方言:车子暖壶案板由上可以看出,从音节数量上来说,榆林方言的单音节词和多音节词多于普通话,双音节词较少。

2. 构词语素的差异由于人们认识事物角度的不同、思维方式的不同,以及语言自身的发展,所以对于表达同一事物会选择不同的语素、音节数量,这样就有了差异,而方言词汇特点形成的重要原因之一是语素选择的差异。

成都话与普通话差异比较关键词:成都话;普通话;方言;差异比较四川虽地处南方,但属于北方方言区,成都话自然也是北方方言中的一个分支,它与普通话在语音、词汇、语法等方面大同小异,语音和语法方面有比较整齐的对应关系。

一、语音差异1.声母方面(1)声母个数不同:四川方言的声母有多有少,各地不完全相同,如成都话的辅音声母共23个,比普通话多了[z][?][?],“我、爱、延、安、人”恰好涵盖了这三个声母,即:我[?o]、爱[?ai]、延[?i?n]、安[?an]、人[z?n]。

在成都话中,z、c、s、[z]分别与zh、ch、sh、r对应,[?]、[?]可以做声母,一般作为普通话中零声母音节的声母。

(2)其他差异:①边、鼻音完全不分,且只將鼻音读作边音,即只有边音没有鼻音:男nán—lán、兰lán—lán。

②平、翘舌完全不分,且只将翘舌音发成平舌音,即只有平舌音没有翘舌音:知zhī—zī、吃chī—cī、诗shī—sī。

都江堰话是不多见的存在翘舌音,且翘舌音能和er相拼的方言,但并不是所有翘舌音都与er相拼:知zhī—zī、值zhí—zher;翅chì—zì(声母变为z)、吃chī—cher;诗shī—sī、湿shī—sher。

2.韵母方面(1)普通话的39个韵母中,有5个韵母是成都话里没有的:e、uo、enɡ、inɡ、uenɡ、-i(后),只有四川的其他极少数地区有这5个韵母。

(2)成都话中,一个韵母相当于普通话多个韵母,如:①[e]相当于e[?]、ɑi、o;②o相当于o、uo、e[?];③uo相当于üe、ü、u;④en相当于en、enɡ、uen;⑤onɡ相当于onɡ、enɡ、uenɡ;⑥ün相当于ün、ionɡ、inɡ。

3.声调方面笔者以“中国伟大”为例解释普通话和四川话的声调对应关系,即:就阴平而言,普通话和成都话调值近似,而阳平调,成都话发音为普通话中的“半上”,成都话中的上声近似于普通话中的去声,尤其是普通话两个去声相连的词汇中的第一个去声,而去声字,成都话近似念为普通话中的上声。

湘方言与普通话语音差异探析(2)湖南省内的湘方言很复杂。

单从湘方言形成的原因来说就已经很繁杂。

湘方言形成的原因主要有两大因素,一是是行政区划,二是移民。

在这两大因素中,移民又是首要原因。

湖南省的湘方言经历了一个长期复杂的演变过程:从春秋时期的古楚语演变为西汉的南楚语,又由于移民的因素在明清时期分化为湘语和非湘语。

湖南湘方言内部同时又有着新湘语和老湘语之分。

新湘语和老湘语的差别是它们在古浊声母上存在的差异。

新湘语的特点是:古全浊声母读不送气清音。

老湘语的特点是:古全浊声母基本上仍保留了浊音。

根据湘方言各地方方言的特点,湘方言又存在着内部的分区。

关于湘方言内部分区,也经历了一个不断科学、完善的变化。

原《中国语言地图集》中关于湘语的三片(长益片、娄邵片、吉溆片)改变为现在的五片(长益片、娄邵片、衡州片、辰溆片、永州片)。

[3](二)长沙地理人口、方言概况长沙市是湖南省的省会。

长沙市的地理位置处于湖南的东部偏北,湘江的下游。

长沙市向东紧邻江西省的萍乡市,向南与湘潭和株洲两市相接,向西与娄底、益阳交界,向北与岳阳毗连。

地图坐标为东经111°53'-114°5',北纬27°51'-28°40',东西长约230公里,南北宽约87公里。

全市总面积11 818平方公里,市区面积1 938.5平方公里。

长沙市2 010年调查的总人口已经达到704万,其中户籍人口高达651万,流动人口比例较多。

少数民族人口不多,主要有回族、苗族、土家族、壮族等。

长沙市内河流纵横,主要有湘江、浏阳河、捞刀河以及靳江河等大小河流。

整个市区地形呈东西高中间低。

主要山脉有大围山、桂芽山以及岳麓山,其中大围山是长沙辖区最高山脉,海拔1 616米。

岳麓山是长沙市区最高点,海拔仅300.8米。

全市地貌主要是以平原、丘陵为主。

长沙方言也称长沙话,属于湘方言中的新湘语,处于长益片中的长株潭小片。

论江山方言与普通话的语音差异江山方言与普通话在语音上既有内在的广泛联系,又有较为显著的差异。

在汉语语音各要素中,两者声母方面的差异较小,主要表现在浊音声母、翘舌音声母和舌根音声母的不同上;在韵母和声调方面两者的差异较大,主要表现在鼻韵母、入声韵、特殊单韵母、撮口呼韵母和调类调值的不同上。

标签:江山方言普通话声母韵母声调差异方言與普通话最大的差异表现在语音方面,江山方言也不例外,它拥有一套完整的自成体系的语音系统。

江山方言有29个声母(包括零声母?在内),50个韵母,8个声调(单字调)①,而普通话只有23个声母(包括零声母),39个韵母,4个声调。

江山方言与普通话在语音系统上既有内在的广泛联系,又有较为显著的差异。

在汉语语音各要素中,两者声母方面的差异较小,主要表现在浊音声母、翘舌音声母和舌根音声母的不同上;在韵母和声调方面两者的差异较大,主要表现在鼻韵母、入声韵、特殊单韵母、撮口呼韵母和调类调值的不同上。

一、江山方言与普通话声母方面的差异江山方言和普通话在声母方面差异较小。

普通话的声母共23个(包括零声母[y][w]),江山方言的声母比普通话多6个,共29个(包括零声母在内),具体详见声母对比表(表1)。

江山方言的声母中有一部分与普通话声母基本一致,如:[p]b、[p?]p、[m]m、[f]f、[t]d、[t?]t、[n]n、l[l]、[?]z、[??]c、[s]s、[k]ɡ、[k?]k、[x]h、[?]j、[??]q、[?]x②,这17组声母的发音基本相同,只有[x]h这组声母略有不同。

江山方言声母[x]为喉擦音,普通话声母h为舌根擦音,两者的发音部位稍有不同,听感上区分不大。

江山方言和普通话在声母方面最主要的差异是在浊音声母、翘舌音声母和舌根音声母的不同上。

(一)浊音声母“按照发音方法的不同,塞音、塞擦音声母分全清、次清、全浊三类”[1],这是赵元任(1967)确定的吴语共同音韵特征之一,这一特征在江山方言中也充分体现。

文县话与普通话之区别摘要:甘肃陇南文县方言属于中原官话,与普通话之间既有密切的联系,又有一定的差异,本文从音调、声母、韵母、区域等角度对两者存在的主要差异进行了辨证分析。

关键词:普通话文县方言区别分析文县位于甘肃省东南麓,东接四川广元市,南连四川平武县,西接四川九寨沟县,北邻与陇南武都县、陕西宁强县隔江相望。

东西长217公里,南北宽156公里,幅员面积5000平方公里,辖20个乡(镇),有汉、藏、羌等多个民族,总人口25万人,县政府治所地文县城关镇。

文县从地理上处在秦岭与岷山两大山系接壤处,介于甘肃、陕西、四川三省交界处,其地理环境就决定文县是秦陇文化与巴蜀文化的交汇地。

南北朝以前,当地人口以羌、氐等少数民族为主,后遇吐蕃东侵,又被吐蕃占领过一些时间,当地一些土著民族被藏化,所以明代以前,文县方言以各类少数民族语言为主。

明朝洪武年以后,开始从山西洪洞县大槐树等地大规模移民,就是在这些移民落脚文县后,在相互交流、相互沟通后,逐渐形成文县方言的基本语言架构。

又因地理上与四川、陕西相连,数百年来又从周边地区陆续迁徙而来的人口补充,语言上又受到川、陕方言的影响,就形成了现代文县方言。

文县方言也和文县地理环境一样,属于以中原官话为基础的介于西南分支与西北分支之间的北方方言。

文县话所用词语大部分还是北方语言的词语,和普通话差距不大,与普通话的主要差异表现在声韵调等方面。

最大的差异主要是音调,发音基本上以一声为主,音调平平。

声母的差异主要表现在n、l不分,部分舌尖前后音混读、送气不送气音混读等情况。

韵母的差异主要表现在前后鼻韵母不分,复韵母动程明显不足等。

下面分别从声韵调区域等四个方面加以说明。

一、发音音调方面文县话与普通话最大的区别在于发音声调,普通话有四个调类,即阴平、阳平、上声、去声。

而文县话大部分发音以一声为主、四声、二声为辅、缀以很少的短而不转调的三声。

整个发音语调平缓,没有多大的音调起伏。

比如“我是一个人民警察”,文县话发音就是: “ngēsìyīkuāi rén míng jīn cā”。

一、庆阳话里与普通话里调类基本一致,但也有一部分不一致。

比如庆阳话里的“胞、峰”是阳平字,“妈、汪”是上声字,“滇、颇”是去声字,但在普通话中,它们都是阴平字。

这类不合规律的例外字也有400来个,庆阳地区人运用声调对应规律时要注意它们。

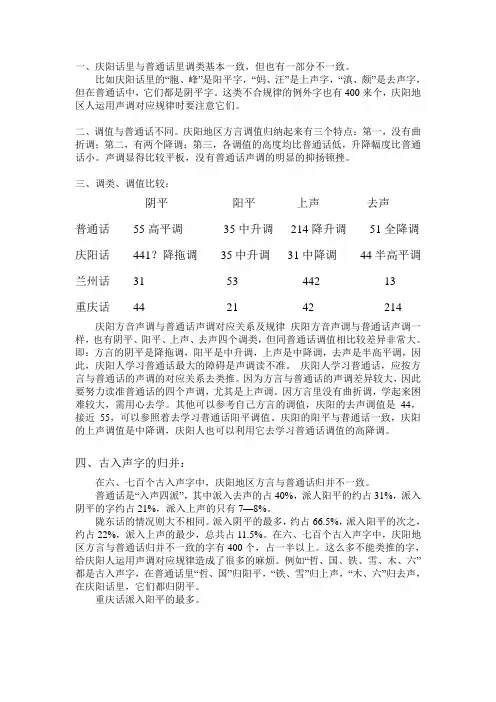

二、调值与普通话不同。

庆阳地区方言调值归纳起来有三个特点:第一,没有曲折调;第二,有两个降调;第三,各调值的高度均比普通话低,升降幅度比普通话小。

声调显得比较平板,没有普通话声调的明显的抑扬顿挫。

三、调类、调值比较:阴平阳平上声去声普通话55高平调35中升调214降升调51全降调庆阳话441?降拖调35中升调31中降调44半高平调兰州话31 53 442 13重庆话44 21 42 214庆阳方音声调与普通话声调对应关系及规律庆阳方音声调与普通话声调一样,也有阴平、阳平、上声、去声四个调类,但同普通话调值相比较差异非常大。

即:方言的阴平是降拖调,阳平是中升调,上声是中降调,去声是半高平调,因此,庆阳人学习普通话最大的障碍是声调读不准。

庆阳人学习普通话,应按方言与普通话的声调的对应关系去类推。

因为方言与普通话的声调差异较大,因此要努力读准普通话的四个声调,尤其是上声调。

因方言里没有曲折调,学起来困难较大,需用心去学。

其他可以参考自己方言的调值,庆阳的去声调值是44,接近55,可以参照着去学习普通话阳平调值。

庆阳的阳平与普通话一致,庆阳的上声调值是中降调,庆阳人也可以利用它去学习普通话调值的高降调。

四、古入声字的归并:在六、七百个古入声字中,庆阳地区方言与普通话归并不一致。

普通话是“入声四派”,其中派入去声的占40%,派人阳平的约占31%,派入阴平的字约占21%,派入上声的只有7—8%。

陇东话的情况则大不相同。

派入阴平的最多,约占66.5%,派入阳平的次之,约占22%,派入上声的最少,总共占11.5%。

在六、七百个古入声字中,庆阳地区方言与普通话归并不一致的字有400个,占一半以上。

南昌方言与普通话的差异与共性的探求方言作为一种语言的地方变体,存在于各个国家与地方之间,是语言分化的结果。

因为我国广博的地理环境,现代汉语就分为七大方言区,分别是北方方言区,吴方言区,湘方言区,粤方言区,闽方言区,客家方言区和赣方言区。

那么,研究各地区方言的联系,有助于我们更好的了解每个地区的语音,语法,词汇等各个方言的形成,从而有助于完善共同语,对整个语言学有着至关重要的作用。

本人的家乡是江西南昌,属于七大方言区中的赣方言区,南昌方言是赣方言的代表之一。

下面就以南昌方言为例,来探求其与普通话的差异与共性。

首先我们来了解一下整个赣方言的发展历史与分布情况:赣方言分布在江西省大部分以及湖北省东南角,是受周围方言影响较大的一种方言,由于其与邻近方言的界线不够清楚,所以,赣方言受到了南部客家方言,北部下江官话,和西部的湘方言影响,而南昌话是赣方言中使用人数较多的一种,占整个汉语总人口的2.4%左右。

而赣方言的形成可以追溯到夏商时期,自秦汉以来发展逐渐成熟,通过对江西地区历史上出现的人口迁移、融合现象的考察,我们初步勾勒了赣方言形成发展的历史轮廓是:秦汉到唐末五代,来自中原地区的大量移民与江西土著居民不断融合,形成了一代代新的土著,随着人口的融合,中原方言与江西土著语言也发生融合,至晚在唐末五代形成了汉语7大方言之一赣方言;而宋以后至明清的江淮移民和闽粤客家移民所操的江淮方言和客家方言深刻地改变了赣方言的面貌,使今日赣方言与其他南方方言相比呈现出与北方方言关系更为密切,而内部特征又极为复杂的状况。

因此可以推断,研究赣方言与以北方方言为基础的普通话是有价值的。

赣方言在语音上有以下主要特点:1古代全浊塞音,塞擦音声母不论平仄,一律变成送气清声母,这一特点与南边的客家方言相同,比如古并母字“盆,平,败”等字都读[ p‘]声母;古定母字“唐,同,大,豆”等字都读[t‘]声母;古群母字“求,琴,巨”等字都读[tζ‘]声母,古从母字“从,才,在”等字都读[ts‘]声母。

单位:遵化市苏家洼镇题目:浅谈遵化方言与普通话的差异作者:苏家洼镇李建军浅谈遵化方言与普通话的差异苏家洼镇李建军普通话是现代汉语的标准语,以北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范。

而方言,作为地方性语言,是有其独特之处的。

在大力推广普通话的今天,有些方言土语却影响了普通话的推广,只有了解本地方言特色,去糟粕,取精华,才能使方言服务于普通话,充实普通话的词汇,使二者相得益彰,异彩纷呈。

下面主要谈谈遵化方言与普通话的差异。

遵化语音带在唐山方言中最接近普通话。

在遵化,有相当数量的方言土语,与普通话有一定的差异。

总体来看,语音差异比较明显;语汇、语法差异相对较小。

一、语音方面1、阳平说不准。

在语音方面,遵化方言与普通话最明显差异是人们读阳平读不到位,包括学生在内。

普通话中阳平的调值是35,而人们说的时候,上扬高度不够,甚至有些人将阳平调读成了阴平调,阳平字的调值变成了55,这就使人觉得说话时语调直平,语音浓重,听着不舒服。

这就影响了普通话的推广。

2、遵化方言中还有许多土音,比如:有人把“蝴蝶(húdié)”说成“pútiěr”,把“告诉(gàosu)”说成“gàosong”,把“鸟”说成“qiǎor”,把“花生(huāshēng)”说成“làoshēng”,把“塑料(sùliào)”说成“suòliào”把“上学(shàngxué)”说成“sh àngxiáo”这些土音,远远背离了北京语音。

3、人们习惯性地把零声母读音前加上声母“n”。

如:人们把“安全(ānquán)”说成“nānquán”,把“棉袄(miánǎo)”说成“mi ánnǎo”,把“饿(è)”说成“nè”,把“爱(ài)”说成“nài”这一说法在学生当中也非常普遍,看来有些根深蒂固。

湖南方言与普通话在词汇、语法方面主要差异简介一、湖南方言词汇与普通话词汇主要差异简介(一)异形同义湖南方言和普通话中有一部分词语词形不同,词义相同,即异形同义。

比如,湖南许多地方把儿子叫成“崽”,把女婿叫“郎”,妻子叫“堂客”,脖子叫“劲根”,傻叫“宝”,肮脏叫“邋遢”,安排叫“调摆”,失误叫“失塌”,让步叫“放让”,背后叫“后背”,客人叫“人客”等等,这些方言词语,有的与普通话词语语素完全不同,有的有部分语素相同,还有的语素相同,但列序不同。

异形同义的现象不仅在方言与普通话之间存在,在湖南各方言之间也存在,湖南各地对同一概念,说法也不尽相同,特别是有些地方的一些特殊词语,其他方言区的人也听不懂。

如“行贿”、“受贿”、在娄底话里是“送背水”、“得背水”;“大虾”、“八哥”、“布谷鸟”在娄底分别被称作“莫弹抻”、“别别唧”、“快插快长”;“吵架”、“丢失”、“毛笔”等词,在东安花桥土话里分别为“生烦头”、“跌呱”和“写杆”。

此外,方言中的一些词语是用记音的方式写下来的,各地发音不同,根据音记下来的字也不同,比如“捞空”,也有写作“劳空”、“娄空”的,同一个词有几种书写形式。

由此可见,湖南方言和普通话词语的对应关系,往往是多对一而不是简单的一对一的关系。

(二)同形异义词形相同,词义不同,即同形异义是方言与普通话词汇差异的另一种形式。

比如,安乡话里的“姑娘”指已婚妇女;东安话里的“老母”,和湘乡话里的“老娘”均指妻子。

又比如,在地道的益阳话里,“世界”指“农作物的收成”,“作家”指“种田的行家”,“家务”指“家庭财产”,“出息”指“出产的东西”,“英雄”指“老年的身体健旺”,它们与书写形式完全相同的普通话中的“世界”、“作家”、“家务”、“出息”和“英雄”的词义相去甚远。

进一步分析方言与普通话词汇同形异义可分为两种不同情况:1.词义完全不同,比如“雀”,普通话含义是“鸟类的一科”,而在浏阳话里是“机灵”、“聪明”的意思;“被面”一词在江永方言里指“被里儿”,和普通话所指称的事物正好相反,江永人称作“被心”的才是普通话所说的“被面”;“井水”、“水坑”在东安土话里分别指“泉水”和“水渠”,这和普通话意思完全不同。

普通话以北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范。

属吴方言的常州话与普通话有明显差异,尤以语音差异为甚。

常州人学习普通话,必须从语音、语汇、语法三方面加以规范。

一、语音(一)声母方面,主要是要能区分平舌音z、c、s和翘舌音zh、ch、sh;能区分r和l。

首先要学会发翘舌音zh、ch、sh、r,其次将要能记住读这些声母的常用字。

记忆的方法很多:1.掌握一些声母与韵母的配合规律。

普通话声母z、c、s不与韵母uɑ、uɑi、uɑnɡ相拼,所以下列汉字的声母都要读成翘舌音:抓、爪、刷、耍;拽、揣、摔、衰、率、帅、甩、蟀;装、庄、妆、桩、撞、壮、幢、状、窗、床、闯、创、疮、怆、双、霜、孀、爽。

而翘舌声母sh不与韵母onɡ相拼。

所以,送、松、耸、宋、颂、诵、怂、崧、嵩、凇、悚、竦等字都读平舌音。

2.记少不记多。

普通话里平舌音声母的字较翘舌音字少,我们可记住少量的平舌音字,来帮助分辨翘舌音字。

如z与en相拼,共两个字,常用的只有一个“怎”,其余的就读zhen ——真、镇、阵、震、珍、枕、振、斟;s与en相拼,只有“森”,其余都读shen——身、伸、深、婶、神、审、申、沈、渗。

3.利用普通话与方言的语音对比进行记忆。

常州话里说与“治、朝”声母相同的字,到普通话里都读翘舌音;成、乘(乘法)、城、程、呈、臣、晨、陈、传、椽、仇、稠、酬、筹、迟、池、除;植、直、秩、稚、宙、赚、传(传销)、丈、郑。

4.利用汉字的声旁进行类推。

汉字大多数是形声字,可以利用这一特点记忆很多常用字。

如以“中、主、长、召、直、昌、成、少、生”为声旁组合的字读翘舌音。

5.普通话里的r声母字在常州话里较为复杂,如在“让、软、闰、瑞、荣、融”等字有三种不同的声母。

而普通话里l声母字在常州话里也一定说l,如林、乱、路。

因此,当我们说普通话不能确定是l还是r时,我们可以利用它们与普通话的不同演变进行辨别。

(二)韵母方面,主要是能分辨清楚前鼻韵母in、en 和后鼻韵母inɡ、enɡ。

浅谈定西方言和普通话的语音差异

定西方言是中国甘肃省定西市特有的土语言,而普通话是中国的官方语言。

这两种语

言之间存在一些显著的语音差异。

本文将简要介绍这些差异。

1. 声调

定西方言有7个声调,而普通话只有4个声调。

在定西方言中,每个汉字都有对应的

声调,这意味着改变声调可以更改单词的含义。

在普通话中,声调也很重要,但其不像在

定西方言中那么复杂。

2. 声母

声母在汉语中是音节的第一个字母,它是区分不同单词的重要因素。

在定西方言中,

声母比普通话的声母多很多,且包括一些特殊的声母。

例如,“明”在普通话中的声母是m,而在定西方言中是nh。

3. 韵母

韵母同样是区分不同单词的因素,它出现在声母后面。

在定西方言中,韵母变化比普

通话更为复杂。

定西方言还有一些特殊的韵母,例如“啊”、“嗯”等等。

4. 语音体系

定西方言是一种方言,它的语音体系比普通话要简单得多。

定西方言的发音规则与普

通话不同,更多地依赖于本地区的方言和习惯。

因此,定西方言可能比普通话更难掌握。

总之,定西方言和普通话之间存在显著的语音差异。

这些差异主要体现在声调、声母、韵母和语音体系等方面。

如果你不习惯定西方言的发音规则,那么学习普通话可能更加容易。

普通话与方言的区别 Prepared on 22 November 2020普通话是现代汉民族共同语的通俗叫法,是现代汉民族用来交际的语言。

在台湾称之为国语,在新加坡、马来西亚称之为华语,在中国大陆称之为普通话。

以北方方言做为基础以北京音为标准音以现代汉语白话文为语言规范而成的现代汉民族共同语。

方言就是各个地方的地方语言,是现代汉民族共同语的地域分支。

它不是同普通话并列的独立语言,而是同属于民族共同语的语言低级形式。

语言是人类最重要的交通工具。

但是,汉语还存在比较严重的方言分歧,给人民交往带来不便,因此需要一种通行全国的共同语言,这就是普通话。

” 普通话,是现代汉民族共同语,是全国各民族通用的语言。

普通话以北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文着作为语法规范。

方言,是某一地区的人们的语言,具有地域性是方言的一个重要特点。

我国人口较多,比较复杂,所以讲不通的方言分区处理分析。

按照现代通俗的分发,现代汉语方言可分为七大方言区。

即北方方言(官方方言)、吴方言、湘方言、赣方言、客家方言、闽方言和粤方言。

方言起源于部落语和部族语,是汉语的地方变体。

方言的形成是不发达地域之间缺少沟通的结果。

现在,越是不发达的地区,方言的种类往往越多。

世界大约有3500种语言,非洲就有1140种。

方言本身也是一种文化,还是一种情结。

在一定的地域范围内方言能继续发挥增进乡情、亲情的作用,在艺术领域,又继续发挥繁荣民俗文化的作用。

方言具有相当的使用价值。

但普通话毕竟是在方言的基础上发展起来的,要高于方言。

普通话的音素更为齐全,且用四声调配,节奏感、音乐性强,普通话的词汇和习语空前丰富,更富于表达功能。

如果用普通话和方言分别唱歌,或朗诵散文、诗歌,或宣读****声明,感染力与效果就明显有别。

普通话和方言的区别你在说普通话的时候也会这样说吗括号外是方言说法,括号内为普通话说法。

1.给本书我。

(给我一本书)我给一个苹果他。

普通话四声与方言声调普通话声调和现代汉语方言的声调都是从古汉语声调发展演变而来的,其发展的情况也不完全相同,这反映了语言发展不平衡性。

但是如果我们仔细观察,就可以发现普通话声调跟现代汉语各方言的声调存在着明显的对应规律。

调类是汉语韵学的传统概念,指的是历史的分类,比较中古时期声调系统和现代汉语诸方言调类系统,可以观察到古汉语调类与诸方言调类之间的分合关系,从而推断调类变化的时间,条件及方式。

调类同时也是一个共时的概念,指某一特定语言或方言中声调的种类,比较汉语方言之间的调类,则可以观察到汉语各方言之间的对应规律。

调值则是共时的概念,指某一特定语言或方言中声调实际发音的听感记录,比较汉语方言之间的调值,可以观察到汉语方言同一调类的字在不同的方言里实际读法的不同。

深入研究汉语的声调系统,对于建立汉语声调类型学,学习和掌握方言和共同语声调的对应规律,推广和普及现代汉民族共同语,即有理论意义,又有实践意义。

(一)普通话和方言在声调上的差异普通话和方言在声调上的差异,主要表现在调值两个方面:1.调类的数目不同。

根据汉语诸方言的状况,可以把汉语方言的声调分为北方方言声调和南方方言声调两个类型。

两个类型方言声调类存在着明显的对应和差别,各方言内部在调类上大体一致,但调值并不相同,北方方言声调的数目比较少,最少可以只有三个,最多为五个,一般是四个,大多数方言点没有入声,同类的调值相关很大。

南方方言的声调数目比较多,最少是五个,最多有十个,一般是六到八个声调,大多数南方方言有入声。

2.调类相同,但是调值不同。

例如:阳平上声普通话35 214上海话34 14杭州话213 53广州话11 35 13例字时、平古、老(二)北方方言声调的分布与特点北方方言分布的地区极其广阔,但内部一致性很高,各地区的人彼此交际能够听懂,不过“腔调”不同。

这种“腔调”上的差异,与声调的调类,调值差异有很大联系。

请看部分北方方言声调的调值和调类主要差异,联系的对比。

关于河北省邢台方言与普通话的声调差异关于河北省邢台方言与普通话的声调差异的怎么写,为你提供一篇范文参考,希望您喜欢!河北方言,指的是河北省现行辖区以内分布的现代汉语方言。

河北省围绕着北京,河北方言是普通话的基础方言,最接近标准音。

河北方言分为四个方言区:北京官话区、冀鲁官话区、中原官话、晋语区。

比较起来,北京官话区最接近普通话,冀鲁官话区次之,中原官话区又次之,晋语区因为有入声,同普通话差异最大。

冀鲁官话区下分沧景片和石邢片,邢台大部分属于石邢片。

邢台市地处河北省南部,太行山脉南段东麓,华北平原西部边缘。

邢台方言大部分属北方方言中华北、东北次方言中的冀鲁官话区,个别县市属于晋语。

具体分布是:临西、威县、清河、南宫、新河、宁晋、柏乡、隆尧、巨鹿、广宗、平乡、南和、任县、内邱、临城15个县市属于冀南官话区,沙河市以及南和县部分乡镇,邢台县西部山区,属于晋语区,因为这些地区方言中保留了古入声字。

尽管河北环抱着首都北京,邢台距离北京只有几小时车程,但与普通话还是有很大差异,本文仅从声调方面将普通话与邢台方言做一比较。

普通话有阴平、阳平、上声、去声四个调类,邢台绝大多数县市也是这样。

但二者存在着非常明显的差异,可以从调类和调值两方面看出。

(一)调类的多寡。

由于在沙河全境、邢台西部山区、南和南部、隆尧城关一带存在着入声,在这几个区域多出一个入声调类,因此邢台方言中有阴平、阳平、上声、去声、入声无关调类。

(二)调值的不同。

尽管邢台大多数县市的调类与普通话相同,但具体读音却有很大差别。

普通话中该平等它升,该升的它降,该曲的它平。

可以说没有一个地方的调值与普通话的调值完全相同。

下面具体谈谈邢台方言调值的特点。

一、阴平调值的差异普通话阴平是高平调,调值是55度。

邢台方言中只有邢台市区及邢台县部分地区的调值和普通话一样是55度,其它各县市有念平调的,但调值低,有的念成了升调。

(一)平调。

从平调的“平”这个角度看,有些和普通话相似,不过普通话是高平调,邢台方言中则大多念的低了,没有达到普通话所要求的高平调。

潍坊方言与普通话的声母对比研究

潍坊方言是指在山东潍坊地区使用的一种鲁北官话方言,与标准的普通话存在很多的差异。

在声母方面,也有些许的区别。

本文将对潍坊方言与普通话的声母进行对比研究,以便更好地了解两者之间的区别。

1、b,p,m,f的区别

在潍坊方言中,b、p、m、f四个声母是有区别的。

b音是唇齿音,与普通话相同,但是p音在普通话中是送气音,而在潍坊方言中则为闪音或清音。

m音在潍坊方言中也是闪音或清音,而在普通话中则为唇齿音。

f音在潍坊方言中也是闪音或清音,而在普通话中则为唇齿气音。

2、d,t,n,l的区别

3、g,k,h的区别

虽然在声母的发音上,潍坊方言与普通话存在很多的差异,但是也有一些相同之处,比如b音、p音、m音和f音的发音。

此外,两者也都有声母c、s、z、y、w。

在日常生活中,很多人因为没有经过专门的语音训练,容易把潍坊方言和普通话的声母混淆起来。

但是,在学习汉语和进行汉语教学时,理解两者之间的差异是非常关键的,只有这样才能更好地进行语音规范化教学。

总之,潍坊方言和普通话之间在声母方面确实存在一些差异,学习汉语的人需要逐步了解和掌握这些差异,才能更好地提高汉语的语音水平。

四川方言与普通话语音的声母差异

宜宾口音在内的四川方言,仅就大多数地区而言,与普通话的声母差异,情况有三:

一、四川方言语音中比普通话多出有声母;

二、普通话中比四川方言语音多出有声母;

三、四川方言语音与普通话语音所采用的声母不同。

分述如下:一、四川方言语音中比普通话多出有声母。

由于是对50年前的记忆,多出的声母原来用什么注音符号或拼音字母,已经留在了学生时代;笔者又毕竟不是语音专业人员,手里没有目前全面表示各种语音,甚至本主题讨论所涉及语音的现行表示方式的专业书籍或文献。

因此,在以下叙述中,只能以自己权宜杜撰(只用于本贴主题讨论)的,希望通过描述和举例能为泡友理解的非专业符号表示。

四川方言多出的声母为[ni:]和[gn],均为浊音.

1. [ni:]。

发[ni:]时,气从舌颚间出,舌扁平;发音位置比普通话拼音字母的"n"靠后;发音时,摩擦通道较长,摩擦力较大。

如宜、义(含仪、议等义与形旁组合字),你、泥、拟、凝,等。

宜宾口音与普通话一样,也基本上没有这个声母,而分别成为宜宾口音和普通话的"y"(如宜、义等)和"n"(如你、泥、拟、凝,等)。

2. [gn]。

气从舌、颚最后部(近喉部)发出,摩擦力也较大,有如"g"的软浊音。

四川方言语音中的我(及如哦、俄、饿、鹅、娥等)、恶(及如垩)、额、厄、鄂(及如颚、萼、鳄、腭等)、讹、遏、……等。

宜宾口音中除个别字使用这个声母(如我、恶、厄等)外,大多数与普通话声母相同(如哦、俄、饿、鹅、娥,讹,等);而重庆口音中,连"我、恶、厄"等,都几乎与普通话相同,只不过音节中口形变化的过程没有普通话清楚。

记得,四川方言语音多出的上述声母,在50年前的汉语拼音字母表中,分别排列在g、k与h,和j、q与x之间,与其他由4个一排的声母,组成了较为整齐的方阵。

即:

b p m f d t n l

g k [gn] h j q [ni:] x

zh ch sh r z c s

二、普通话中比四川方言语音多出有声母。

普通话中比四川方言中大多数地区的语音多出的声母就是人们熟知的翘舌音:zh、ch、sh。

因此,四川方言中大多数地区的居民,在学说普通话时,都要下相当大的功夫,才能从自己的全部z、c、s中,准确剥离出zh、ch、sh来。

" 大多数"以外的少数地区,即由自贡市市区及富顺县,内江的隆昌县及宜宾县北部(靠近自贡市区部分)、泸县靠近富顺县的边界地区组成的连片翘舌音地区;

宜宾市筠连县大部、成都市原温江地区个别县的部分地区等较为"孤立"的翘舌音"飞地"。

四川这些"少数"翘舌音地区读和不读翘舌音的字,是否完全与普通话一致,LTY没有统计和研究。

不过,在学说普通话时,想来总会占很大起手。

三、四川方言语音与普通话语音所采用的声母不同四川方言语音与普通话语音所采用声母的不同,主要还是表现在"f"和"h"。

其中,又有两种情况:

1.四川大多数地区,有自己统一的"f"和"h"划分标准。

而且,几乎所有声母为"h"的字(如火,和、或,何、河,海,活,黑,货、贺,合、含、会,回、灰,很、恨、狠,横、衡、亨,行……,等。

很多!)都与普通话一致(当然,韵母就不一定一致了)。

问题和难点,在于四川方言语音中声母为"f"的字,普通话却要分成"f"和"h"(后者如户、沪、护,乎、呼,胡、湖、糊,互、壶、虎、狐、浒、扈、祜,打麻将的"和",水果的"核",……等等)两种声母。

2. 四川一些地区(例如并不连成片的川中和川北的一些地方)的一些居民,经常作为取笑对象地"f"、"h"不分。

不是只有"f"、没有"h",就是只有"h"没有"f"。

最爱作为取笑例子的一句话,就是"菜籽花花蜚黄"。

四川话的特点

作为官话的一个分支,西南官话的内部一致性是很高的。

作为西南官话的一部分,四川话内部的一致性也是很大的。

同普通话相比较,在语音、词汇、语法方面也都有很大程度的一致怀。

尽管如此,作为地方方言,尤其是鉴于明末清初四川人口来源的复杂,至今仍有三十多个客方言岛、四十多个湘方言岛的情况下,四川话内部,四川话与普通话,都表现出相当的差异性。

语音方面,以成都话为例,四川方言与普通话的差异主要表现在:①声母无卷舌音zh、ch、sh、r不卷舌;增加了舌面鼻浊音n、舌根鼻浊音;鼻音n和边音l 是一个鼻化的边音,听起来像二者的自由变读。

②韵母中无后鼻音韵母eng、ing、ueng,无单音韵母e、-i,无合口呼韵母uo,增加了齐齿呼复韵母 iai、合呼复韵母ue、撮口呼复韵母ǖo。

③声调调值无高升调。

就四川话内部来看,语音方面也表现出一些差异性。

单就声调来看,就近三分之一的县市有独立的入声声调,有20个县市古入声不归阳平而归阴平或去声。

但是,这些地方(西昌、冕宁除外)的阴平、阳平、上声、去声四个声调的调值与成渝片这四个声调的调值相类,分别为高平调、中低降调、高降调、低升调或低降升调。

至于细微差别,各地颇有不少,限于篇幅,这里就不多说了。

构词法方面,跟普通话对比,构词法上显著的不同是名词和动词的重叠式,即,名词能够重叠,动词一般不能重叠。

语音方面:

四川话语音系统共有20个声母、36个韵母、4个声调,还有韵母儿化现象。

声母,四川话有20个声母,总数比普通话少。

只有舌尖前音,没有舌尖后音。

[n]

与[l]不分等特点。

韵母,四川话有36个韵母,总数比普通话少。

声调,四川话通常有阴平、阳来、上声、去声4个声调,古入声字绝大多数归入阳平调。

4个声调的调值分别为55、21、53、213,

词汇和语法方面:

名词,名词约占四川话方言条目总数的三分之一,特点是其与普通话的词干相同,词缀不同。

四川话常在名词后加“子”、“巴”等词尾构成方言。

动词,四川话的普通话差异较大,有的与普通话的动词貌似相同,但词义和使用范围不同;有的由于语音和词义不同。

四川话中动词一般不用重叠式。

短暂动作常用动词后面加“一下[i21 xa213]”来表示,例如“转一下”、“看一下”,不用“转转”、“看看”。

形容词,四川话里的形容词,有的用特有的方言字来表示,如莽[man55](意:傻、憨、身材粗壮等)。

有的借用普通话中的同音字,如汤水[tan55 suei53]。

四川话中形容词的生动形式相当丰富,在形容词词根的前后都可加单音节或多音节词缀构成生动形式,表达各种不同的状态、感情色彩。

如“瓜(傻)”,除了“瓜稀稀”,还常说“瓜不稀稀”、“瓜眉瓜眼”、“瓜眉日眼”等形式。

代词,四川话的代词主要有哪个[na53 ko21](谁)、啥子[sa213 ts53](什么)、哪阵[na53 tsen213](什么时候)、咋个[tsa21 ko213]、啷个[nan53 ko213](怎么)等。

量词四川话的物量词,如:匹:一匹瓦、几匹肋巴骨。

坨:一坨钱(一万元)、一坨线。

动量词,如:道[tau213](遍、次):他试了一道又一道。

副词,四川话表示程度的副词较多,如:多[to55]:她对你多巴适的。

飞[fei55]:飞辣。

焦[tciau55]:焦苦。

四川话在西南地区有很大的影响,属于汉语北方方言西南官话的一个分支,语音、词汇、语法等和普通话有很大的一致性,也有自己不同的特点,而以语音方面的差异最大。

四川话语音系统共有20个声母、36个韵母、4个声调,还有韵母儿化现象。

声母

四川话有20个声母,总数比普通话少。

只有舌尖前音,没有舌尖后音。

[n]与[l]不分等特点。

韵母四川话有36个韵母,总数比普通话少。

而且四川方言里没有翘舌,只有平舌,与普通话不同.。