高热寒战病人的护理[业界研究]

- 格式:ppt

- 大小:604.50 KB

- 文档页数:17

高热病人的护理常规

项目内容护理要点

观察要

点

1、生命体征

2、皮肤、粘膜

3、尿量、色、质

4、神志1、观察病人的热型、伴随症状及生命体征、舌苔、脉象的变化情况

2、物理降温时,要密切观察病人面色、血压等变化,以防虚脱。

保持病人皮肤及床单清洁干燥,勤换内衣,定时翻身,以防褥疮

3、评估病人的尿量、颜色及性质

4、观察病人有无神昏谵语、肢体抽搐等情况

生活护理1、评估病人生活自理能力

2、帮助患者尽早熟悉周围环境,活动时有人陪护以防意外

3、病人的食具、毛巾与健康人分开使用,并应经常煮沸消毒

4、持续高热不退或汗出较多者应避风,及时更换衣被,用热水擦身,定时变换体位。

康复及健康指导1、药物:遵医嘱定时服药,不适及时就诊,感冒流行期间可服药预防。

2、运动与休息:注意病愈初期的休养,避免过劳,适当活动。

注意保暖,慎风寒,以免复感外邪。

3、饮食:饮食要取决与病人的症候对症进膳,一般宜给与素流饮食及清凉饮料。

高热期间,宜清淡易消化流食、半流食为宜,忌辛辣、油腻厚味

口渴者,多饮水及各种清凉饮料,汗出甚者可服淡盐水或鲜芦根水

热久伤阴者,除营养丰富易消化食物外,还可多食甘润多汁的水果,如西瓜、雪梨等,多饮银耳、百合、鸡汤等滋阴清热

4、特别指导:耐心向病人讲解病情,嘱病人要学会调节心态,畅情志,忌刺激及紧张。

高热病人的护理有哪些措施关于《高热病人的护理有哪些措施》,是我们特意为大家整理的,希望对大家有所帮助。

在我们的日常生活有很多的盆友常常会出现发热的预兆,的溫度超出人体的正常温度,处于发高烧的环节,假如不好好的减温是退热,对大伙儿的人体损害但是十分大的。

在日常生活中我们要明白一些好的医护,高烧患者的方式才可以更合理地协助她们获得人体的修复,出来网编就为大伙儿详尽实际的来介绍一下吧!发热是一种常见症状,一切正常人的体温一般维持在36.2~37.2℃(口温)中间。

人体体温在39℃以上称之为高烧,超出41℃称之为过高烧。

发烧时最先要请医师医治,此外,把握高烧护理知识对家中来讲也是十分关键的。

降温方法1.隔热保温高烧一开始时,病人可能出現寒颤,这时不必急切采用降烧对策,而应注意保暖,调整室内温度,补充服装。

2.物理退烧寒颤后人体体温可快速升高,不立即采用降烧对策可产生惊厥、抽动等大脑神经危害的主要表现。

降烧对策关键有血压头部冰敷:将纯棉毛巾浸于凉水或凉水中,拧至风干(以不渗水为度)或医用冰袋(实际做法:从电冰箱中取下冰块儿放进凉水中,冲去菱角后装进暖手袋或用专用型医用冰袋中,连消防水带冰装1/2袋,排出来气体盖紧盖口就可以)敷于额部,5~10分钟拆换1次。

有胃寒、寒颤的患者不适合应用冰敷。

留意背部、胸口区、腹部和脚底等位置切忌冰敷,以防造成胸闷气短、腹泻等副作用血液擦浴法:用温开水纯棉毛巾或蘸41~43℃乙醇反复擦洗额头、颈部、腋下、肘部、腹股等表皮大血管遍布较聚集的地区,擦试至皮肤通红才行,清洗后立即用干纯棉毛巾擦拭水滴,减温另外,应在足心置暖手袋,头部敷医用冰袋。

补充洗澡:将患者放置温水浴槽体,用软纯棉毛巾或海棉轻轻地抹擦全身15~30分钟,使毛细血管扩张做到排热目地。

3.药品减温体温过高时(成年人≥38.5℃,小孩子≥39.0℃),一般家中都是常备降温药如:棘籽阿司匹林(APC)、美林等,依照使用说明内服就可以。

护理工作中的高热危重患者降温处理在护理工作中,遇到高热危重患者是一种常见的情况。

高热不仅会影响患者的生理功能,还会导致严重的并发症,甚至危及生命。

因此,如何有效地降低患者的体温,成为护理工作中一个至关重要的环节。

下面将就高热危重患者的降温处理进行探讨。

高热危重患者的降温处理需要根据具体情况来制定方案。

首先需要做的是及时评估患者的体温,了解患者的基础疾病情况、体质以及降温的紧急性。

在目前的医疗技术水平下,可以采用多种方法对高热患者进行降温处理。

例如,可以通过物理降温的方式,如冰敷、冷水浸浴等来迅速降低患者的体温。

另外,也可以通过药物的途径,如使用退烧药物或肌肉注射降温剂等来控制患者的体温。

在实际操作中,护士应根据患者的具体情况来选择合适的降温方法,以确保患者的安全和舒适。

在进行高热危重患者的降温处理过程中,还需要注意一些细节问题。

例如,在进行物理降温时,应避免过度用力,以免造成患者的伤害。

在使用药物进行降温时,要注意药物的种类和剂量,严格按照医嘱来使用,以免发生不良反应。

此外,在降温的过程中,护士还应不断监测患者的体温变化,及时调整降温措施,以确保降温的有效性和安全性。

除了对高热危重患者进行及时有效的降温处理外,护士还应关注患者的心理状态。

高热不仅会影响患者的身体健康,还会对患者的心理造成一定的影响。

因此,在护理工作中,护士应耐心倾听患者的心声,给予他们情感上的支持和鼓励,帮助他们度过难关。

通过精心的护理,不仅可以提高患者的生存率,还可以提升患者的治疗效果。

在护理高热危重患者的过程中,团队合作也是至关重要的。

护士应积极与医生、护理人员等其他相关人员进行沟通和协调,共同制定降温计划,共同监测患者的病情变化,及时调整治疗方案。

通过团队合作,可以充分发挥每个人的专业优势,为患者提供全方位的护理服务。

在护理高热危重患者的过程中,还需要充分考虑患者的个体差异。

不同的患者在面临相同的疾病时,可能会有不同的体现和反应。

如何应对病人突发高热病情的护理工作在医疗护理工作中,面对病人突发高热病情时,如何应对成为了护士们亟需掌握的技能。

高热病情如不得当处理,可能会对病人的生命安全造成威胁。

因此,本文将探讨如何应对病人突发高热病情的护理工作,包括迅速响应、体温监测、物理降温和药物处理等方面。

首先,护士们需要迅速响应病人突发高热病情。

当接到相关通知或发现病人出现高热症状时,护士应尽快赶到病人的身边,并进行迅速的观察和评估。

在此过程中,护士需要注意病人的气色、症状以及出现高热可能的原因,以便进一步采取相应的护理措施。

其次,护士需要进行持续的体温监测。

体温监测可以帮助护士了解病人的病情发展,并及时采取相应的护理措施。

一般来说,护士可以选择使用电子体温计或者耳温计等设备进行体温测量。

在这个过程中,护士应确保测量仪器的准确性,并注意观察体温的变化趋势。

第三,护士可以采取物理降温的方法来应对病人突发高热病情。

物理降温包括使用冰袋、湿毛巾或冷水擦浴等方法。

在使用物理降温方法时,护士应确保用于降温的物品清洁卫生,避免交叉感染的风险。

此外,护士还需密切观察病人的反应,防止过度降温或者出现其他不良反应。

最后,根据医嘱,护士可以给予病人药物处理。

药物处理通常包括使用退热药物,如对乙酰氨基酚等。

在给药的过程中,护士需要按照医嘱准确计算剂量,并确保给药途径的正确性。

同时,护士还需密切观察病人的反应和药物副作用,并及时向医生报告。

为了提高病人突发高热病情的护理工作质量,护士们还需要具备一定的专业知识和技能。

他们应熟悉高热疾病的常见病因、症状、并发症等,以便更好地应对病人的需求。

此外,护士还需不断学习和进修,持续提升自己的专业水平。

综上所述,护士们需要在病人突发高热病情时迅速响应,并进行体温监测、物理降温和药物处理等护理工作。

通过正确的应对和处理,护士们能够为病人提供及时有效的护理,确保其健康与安全。

因此,在医疗护理工作中,护士们应高度重视对病人突发高热病情的应对,提高自身的专业能力。

高热病人护理措施高热的中医护理一、高热的概念:一般指由外感时邪热毒及内伤疾病等引起的以体温升高“实热”、“日晡潮热”、等发生在许多疾病过程中的常见症状。

常见于一些急性感染性疾病、中暑、风湿恶性肿瘤或临床输血、输液出现反应时。

二、护理评估:1、评估高热的病因:分为外感、内伤两大类。

外感发热多由六淫之邪侵袭肌表,伤及肺卫,邪正相争,致使营卫不和,阳气蒸越于外而发高热。

内伤发热,多由情志不畅,郁而化火,或因瘀血内阻,久而化热,或因食积滞而发热。

2、评估高热的病位:脏腑、气血阴阳。

3、评估高热的病性:⑴外感发热①风寒之邪:风寒之邪袭表,卫阳被遏,肌肤失于温煦,故恶寒,寒气袭表,卫气奋起抗邪,正邪交争,则发热,寒性收引,经脉拘急,筋骨失于温养,则头身疼痛,邪寒犯肺,肺失肃降,则咳嗽,寒性凝滞,腠理致密,玄府不开,故见无汗。

②风热之邪:风热之邪侵袭卫表,卫气阻遏不能布达于外,故风热,微恶寒,热邪上犯肺失宣降,气逆于上则咳嗽,热邪伤津故口干,舌边尖红,脉浮数为邪热在卫表的征象。

③暑热之邪:暑热之邪多直入气分,正盛邪实,交争剧烈,初起即见状热、汗多、烦渴、脉洪大等症状,且易伤气耗津,故可出现津气欲脱危重之变。

⑵内伤发热①五志过极化火:情志的刺激,影响了机体阴阳、气血和脏器的生理平衡,造成气机郁结,气郁久则阳而化热。

②邪郁化火:瘀血、食积导致机体阳气的郁滞,气郁则生热化火,实热内结。

阳热之气过盛,火热燔灼急迫,气血沸涌,则见发热、壮热,面赤,舌苔黄而干燥,脉洪大,邪热迫津外泄,则汗多,阳热之邪耗伤津液,则见口渴喜冷饮。

4、评估高热的病程一般来说,大部分外感发热者,由于正气未衰,邪正相搏,正气可以抗衡邪气,经过正确的治疗均可及时痊愈,部分病人感热毒之邪太盛,邪毒内陷,或脏腑原有宿疾,正气损伤已久,易产生惊厥闭脱之变证,病情凶险,预后多有不良. 三、常见护理问题:⑴体温过高。

⑵活动无耐力。

⑶体液不足。

⑷营养失调:低于机体需要量。

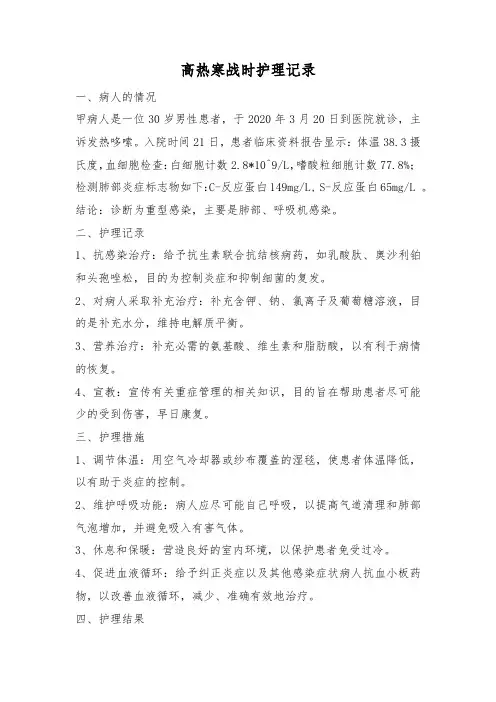

高热寒战时护理记录一、病人的情况甲病人是一位30岁男性患者,于2020年3月20日到医院就诊,主诉发热哆嗦。

入院时间21日,患者临床资料报告显示:体温38.3摄氏度,血细胞检查:白细胞计数2.8*10^9/L,嗜酸粒细胞计数77.8%;检测肺部炎症标志物如下:C-反应蛋白149mg/L, S-反应蛋白65mg/L 。

结论:诊断为重型感染,主要是肺部、呼吸机感染。

二、护理记录1、抗感染治疗:给予抗生素联合抗结核病药,如乳酸肽、奥沙利铂和头孢唑松,目的为控制炎症和抑制细菌的复发。

2、对病人采取补充治疗:补充含钾、钠、氯离子及葡萄糖溶液,目的是补充水分,维持电解质平衡。

3、营养治疗:补充必需的氨基酸、维生素和脂肪酸,以有利于病情的恢复。

4、宣教:宣传有关重症管理的相关知识,目的旨在帮助患者尽可能少的受到伤害,早日康复。

三、护理措施1、调节体温:用空气冷却器或纱布覆盖的湿毯,使患者体温降低,以有助于炎症的控制。

2、维护呼吸功能:病人应尽可能自己呼吸,以提高气道清理和肺部气泡增加,并避免吸入有害气体。

3、休息和保暖:营造良好的室内环境,以保护患者免受过冷。

4、促进血液循环:给予纠正炎症以及其他感染症状病人抗血小板药物,以改善血液循环,减少、准确有效地治疗。

四、护理结果1、表现:根据每次的护理结果及护士的观察,甲病人逐渐安静下来,脉搏变弱,体温不再升高。

2、实验:对患者血液检查,白细胞计数下降的2.2*10^9/L,嗜酸粒细胞计数减少55.2%;C-反应蛋白比前下降52mg/L,S-反应蛋白比前减少46mg/L;其他生化指标比前无大变化。

3、持续护理:由于甲病人重症,护士需密切观察,持续采取护理措施,改善患者的护理情况。

高热寒战急救措施

在冬季或环境湿冷的地方,容易造成体温过低,引起高热寒战。

这种情况下,我们应该及时采取措施,避免症状加重,甚至引发生命危险。

症状

当身体暴露在寒冷的环境中或患有其他慢性疾病时,人体内部需要不断产生热量以保持体温稳定。

如果无法产生足够的热量以应对病理因素或环境刺激,就会引起高热寒战。

以下是高热寒战的典型症状:

•发抖或震颤

•口唇发紫

•身体变冷,皮肤变白

•心跳加快,呼吸急促

急救措施

如果你发现自己或其他人出现高热寒战症状,应该及时采取以下急救措施:

增加体温

•移动到温暖和干燥的地方,保持室温为20-25℃

•更换干燥的衣物和保暖衣物

•使用暖瓶,保暖被或电热毯加热身体

•喝热水或温开水

饮食和饮水

•为病人提供温暖的高营养饮食,蛋白质,脂肪,糖分充足。

•把温度较高的饮料轻轻地递给他们

•避免过量饮水,患者大量饮用水会导致体内盐分过低

监测病情

•观察病人的症状,并记下每次体温、呼吸频率、心律和血压变化等重要指标

•监督病人是否有奇怪的行为或心理上的变化

•随时准备好将病人送到医院救治

预防复发

•避免长时间暴露在寒冷的环境中

•选择适合自己的保暖衣物

•坚持规律锻炼和保持良好的心理状态

结论

高热寒战是一种常见的身体反应。

如果不及时加以处理,它可能会变得严重并且危及生命。

了解高热寒战的相关急救措施可以帮助你在紧急情况下更好地保护自己和他人的身体健康。

同时,平时还需注意保暖和锻炼,提高身体抵抗力,以此避免因外部环境变化导致的身体不适。

高热患者如何紧急护理高热是指发热时体温达39.1~40℃,患者可有面*变红,呼吸加快,烦躁不安,甚则神昏谵语等症状。

接下来养生之道网告诉你高热患者如何紧急护理。

物理降温方法。

1、辐*散热:机体深部的热量以热*线的形式散发于周围温度较低的空气中,应尽可能保*周围环境温度低于病人体温,有条件的可通过开空调降低室温,一般冬季以18—22℃,夏季以19—24℃为宜。

儿童房应维持在20—24℃。

2、传导散热:机体深部的热量以传导方式传至机体表层皮肤,再由皮肤传给直接接触的衣物。

可将湿毛巾放入*箱冷冻室,半小时后取出,敷于病人前额、头顶、体表大血管摼辈俊⒁赶隆⒏构晒档却Γ敗3、对流散热:借助空气不断流动而将体热散发到空间的一种特殊的传导散热方式,受风速大小的影响,如用电风扇进行降温。

4、蒸发散热:外界温度等于或高于体温而不能借助辐*、传导及对流方式散热时,则借助蒸发进行散热,可以借助汗液蒸发带走大量体热。

常用的方法有用温水撍温32—34℃敾蚓凭撆ǘ25—35%,量100—200ml,温度30℃敳猎Sψ⒁猓海1敳猎∏跋戎帽袋于头部,以助降温,并防止由于擦浴时表皮血管收缩,引起头部充血。

置热水袋于足底,使病人舒适,并使足底血管扩张,间接减少头部充血。

2斦砗蟆⒑笙睢⒍廓、*囊等处忌冷以防冻伤;心前区忌冷以防反**心率减慢,心房、心室纤颤及传导阻滞;腹部忌冷以防腹泻;足底忌冷防发**末梢血管收缩影响散热或引起一过*的冠状动脉收缩。

在运用上述方法降温时,还应注意以下几点:1、绝对卧床休息。

高热时由于新陈代谢增快,摄入减少而消耗增多,病人的体质往往比较虚弱,应安置舒适的*,使其卧床休息。

2、注意体温变化。

至少每4小时测量体温一次,*物或物理降温30分钟后应复测体温一次,防止体温骤降。

3、补充营养和水分。

高热病人的消化吸收功能降低,而机体分解代谢增加,糖、脂肪、蛋白质及维生素等营养物质大量消耗,应及时给予营养丰富易消化的流质或半流质饮食。