论汉语方言的语流音变

- 格式:doc

- 大小:69.50 KB

- 文档页数:6

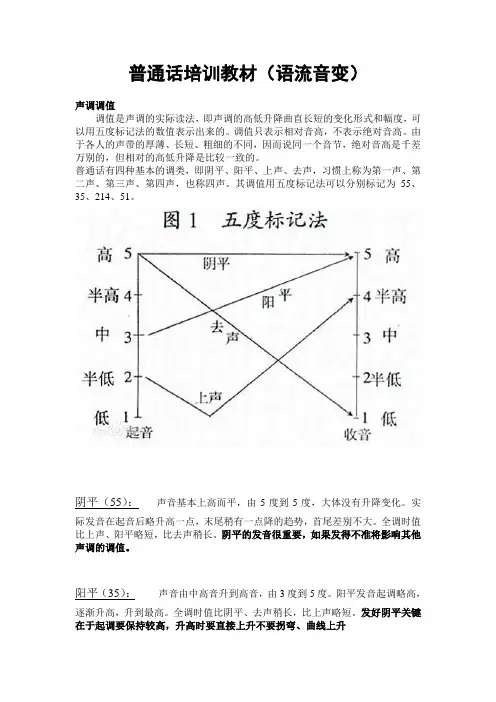

普通话培训教材(语流音变)声调调值调值是声调的实际读法,即声调的高低升降曲直长短的变化形式和幅度,可以用五度标记法的数值表示出来的。

调值只表示相对音高,不表示绝对音高。

由于各人的声带的厚薄、长短、粗细的不同,因而说同一个音节,绝对音高是千差万别的,但相对的高低升降是比较一致的。

普通话有四种基本的调类,即阴平、阳平、上声、去声,习惯上称为第一声、第二声、第三声、第四声,也称四声。

其调值用五度标记法可以分别标记为55、35、214、51。

阴平(55):声音基本上高而平,由5度到5度,大体没有升降变化。

实际发音在起音后略升高一点,末尾稍有一点降的趋势,首尾差别不大。

全调时值比上声、阳平略短,比去声稍长。

阴平的发音很重要,如果发得不准将影响其他声调的调值。

阳平(35):声音由中高音升到高音,由3度到5度。

阳平发音起调略高,逐渐升高,升到最高。

全调时值比阴平、去声稍长,比上声略短。

发好阴平关键在于起调要保持较高,升高时要直接上升不要拐弯、曲线上升上声(214):发音时由半低起调,先降到最低,然后再升到半高音。

上声是普通话四个声调中唯一有弯曲变化、先降后升的声调。

全调时值在四个声调里最长。

发好上声在于起调要较低,还要能降下来,再扬上去。

注意:上声的降升变化是平滑的弯曲变化,尤其是在降到最低再扬起的过程,即由1到4的过程不要有折起的硬拐弯的感觉。

去声(51):发音时,声音由高音降到最低,由5度降到1度。

全调时值在四个调类中最短。

发好去声的关键在于,起调要高,迅速下降。

要干脆,不能拖沓。

语流音变由于相邻音节的相互影响或表情达意的需要,有些音节的读音要发生一定的变化,这就是语流音变。

轻声普通话里的每个音节都有它的声调,可是在句子里有些音调常常失去了原有的声调念成较轻、较短的句子,叫做轻声。

一)轻声的作用地道(dìdào 地下坑道)——《地道战》是一部反映我抗日军民抗日故事的电影,电影中与日本鬼子的斗争在地道是展开。

5.1语流音变语流音变是语言使用中很常见的现象。

无论是即兴说话还是播读稿件时,并不是孤立地发出一个个音节,而是连续发出一串音节,形成语流,由于音节之间的互相影响,就产生了语音的变化。

比如机器人目前还不能发出跟真人一样自然的声音,就是因为机器人发音时对事先录入的规整的音节无法根据语流变化进行灵活调整。

所以,说话或朗读时,每个音节并不是简单地按照原有的声、韵、调机械地发出的,在连续的语流中,相邻的音节之间、音素之间、声调之间相互影响,就会产生语音变化,这就是语流音变。

语流音变的定义:在语流中,由于受到相邻音节的相邻音素的影响,一些音节中的声母、韵母或声调会发生语音的变化,我们称之为语流音变。

普通话中最常见的语流音变现象主要有:轻声、儿化、变调、语气词“啊”的音变。

一、轻声(一)什么是轻声普通话的每个音节都有它的声调,可是在词或句子里有些音节常常失去了原有的声调而念成一种较轻、较短的调子,就叫做轻声。

(二)轻声的特点轻声的特点是发音时音强变弱,音长变短。

音高不固定,音高要依靠前一个音节的声调的音高来决定。

比如:①阴平后的轻声念半低调552(2度):他的②阳平后的轻声念中调353(3度):谁的③上声后的轻声念半高调2144(4度):你的④去声后的轻声念低调511(1度):是的(三)轻声的作用轻声对某些词或短语有区别词义的作用。

例如:兄弟xiōnɡdi(指弟弟)兄弟xiōnɡdì(指哥哥和弟弟)是非shìfei(口舌、纠纷)是非shìfēi(正确和错误)东西dōnɡxi(物件)东西dōnɡ-xī(指方向东和西)大意dàyi(疏忽)大意dàyì(主要意思)轻声对某些词有区别词义和词性的作用。

例如:对头duìtou(仇敌、对手,名词)对头duìtóu(正确、合适,形容词)利害lìhɑi(剧烈、凶猛,形容词)利害lìhài(利益和损害,名词)另外,还有一部分双音节词第二个音节习惯上都读轻声,并没有区别词义或词性的作用。

学号***********院系人文艺术学院成绩西安翻译学院XI’AN FANYI UNIVERSITY题目:浅析现代汉语常见的语流音变学生姓名:***专业:对外汉语2014年 6月浅析现代汉语常见的语流音变摘要:语言在我们生活中无处不在。

语言是一种社会现象,是人类最重要的交际工具也是重要的思维工具。

语言既存在于社会,又是人类天赋的能力,既承载着人类已有文明的成果,又是人类新的精神创造工具。

语言是联系人类主观认知和外在客观世界的中介,是认识人类自身和外在世界的必要途径。

语言是人类世代累积起来的财富,是在历史发展中不断完善起来的,由于我国幅员辽阔,人口众多,历史深厚,汉语也就成为世界上最为复杂的语言之一。

关键词:语流音变;同化;异化;弱化;脱落一、前言语言是一种社会现象,和人类社会有紧密的联系,是音和义的结合,社会团体的约定俗成。

所谓“社会”就是指生活在一个共同的地域中、说同一种语言、有共同的风俗习惯和文化传统的人类共同体。

在现实生活中,人与人之间的联系得靠语言来维持,通过语言来更准确的表达你想要表达的意思。

而且一个民族的语言在一定程度上是相通的,就比如汉族在日常生活中普通话是大家共同的,因此,语言在人类生活中具有全民性。

它是整个社会世世代代努力创造和丰富起来的,没有阶级性。

每一个社会都有自己的语言,语言根据所处环境的不同,表现出多样性的发展。

因此,语言是组成社会的一个不可缺少的因素。

人们在说话时,不是孤立地发出一个个音节,而是把音节组成一连串自然的“语流”。

在语流这一活动的言语的声音里,有一种共时的变化就是语言单位的读音进入言语之后,其中一个音由于受到前后音或者说话等各种因素的影响而在发音上产生某种变化,这种现象叫做语流音变。

见的语流音变有同化、异化、弱化、脱落四种类型。

二、同化现象同化现象在各种语言的语流音变中都十分常见,它是指一个音位受相邻音位的影响而在某个区别特征或音位整体上趋同的现象。

1、辅音的同化现象指两个辅音由于相互影响而由异趋同的现象:辅音[n]作韵尾是常被后面的音节声母发音部分通化而改变发音部位。

普通话的语流音变语流音变的定义我们在说话时不会一个字一个字的往外说,总要把一些语言单位组织起来,说出一个个句子,一段段话,形成连续的语流。

在语流中,一个音由于受到前后音的影响,或者受到说话的高低快慢强弱等因素的影响,会发生一些变化,这种现象叫做语流音变。

语流音变的分类学习普通话,光学单字音还不行,还要了解音变现象,否则即使声母韵母声调都读得很准确,连起来说又不像普通话了。

普通话里的音变现象主要有,轻声,儿化,以及语气“啊”的音变等。

一,变调音节在连续时,相邻音节声调发生变化的现象叫变调。

普通话中的变调主要包括上声变调、去声变调、“一”和“不”的变调以及重叠形容词的变调。

1、上声音节单念或在句尾时不变,仍读本调,如:“反、造反”。

2、上声音节在调上,既阴平、阳平、去声和轻声音节前,其调值214变为21,也记作211(即所谓“半上”),例如:“始终、老师”3、上声音节与上声音节相连,前面一个音节的调值由214变为接近35(即所谓阳上),例如:“也许”。

二,轻声有些音节在词语或句子里,常常失去原有的声调,读成一种又轻又短的调子。

这种又轻又短的调子,叫做轻声。

1、轻声不是四声之外的第五种声调,而是四声的一种特殊音变。

2、轻声在物理属性上的主要表现是:音长变短,音强变弱。

3、音高上的表现是:受前一个字声调的影响而变得不固定。

4、有的轻声还可以影响字音的声母和韵母,引起音色的变化。

如:西瓜、梅花、妈妈、出来、热闹三,儿化儿化又称儿化韵,是普通话和某些汉语方言中的一种语言现象,即后缀“儿”字不自成音节,而同前面的音节合在一起,使前一音节的韵母成为卷舌韵母。

“儿化”在普通话里起着修辞和表示语法功能的作用。

1、表示喜爱、亲切的情感。

例:这小孩儿,真可爱。

——这孩子,真讨厌。

2、表示少或小的意思。

例:小鸡儿小旗儿四,语气词“啊“的变化“啊”做为词句作为前缀,或是用在句前的叹词时,仍念“a”的本音。

但用在句末或句中,常遭受前一字未颤音素的危害而产生不一样的音变。

现代汉语的句子主要的语流音变规律一、声母:1.清辅音和浊辅音的变化:清辅音带鼻化(m、n、ng),碰上浊辅音前后读音保持一致。

比如“皮肤”读音为[pí fū],“本本”读音为[běn běn]。

2.舌尖音和舌面音的变化:舌尖音和舌面音在汉语中既不相互替换,也不影响后面韵母的读音。

例如“化妆”读音为[huà zhuāng],“华东”读音为[huá dōng]。

二、韵母:1.单韵母和复韵母的变化:单韵母和复韵母之间的变化不会影响声母音的读音。

比如“中心”读音为[zhōng xīn],“红外线”读音为[hóngwài xiàn]。

2.鼻音韵母的变化:鼻音韵母和浊辅音碰上齿龈音或半齿龈音的时候,有前鼻化的趋势。

例如“心情”读音为[xīn qíng],“请问”读音为[qǐng wèn]。

三、整体音变:1.语流音变规律:在汉语中,语流音变规律是指语音的变化受到语流的影响,形成整体的音变现象,具体表现为声母音的舒颤化、韵尾元音的融合等。

例如“喝茶”读音为[hē chá],“过年”读音为[guò nián]。

2.音位的变化:在汉语中,不同的语言环境会引起语音的变化,表现为音位的发音受到相邻音素的影响,比如声母的塞音鼻韵化、舌尖音和舌面音的变化等。

以上是现代汉语句子主要的语流音变规律,这些规律在汉语的语音系统中起着重要的作用,对于汉语的语音学习和教学都具有重要的指导意义。

现代汉语的语音系统是一个复杂而精密的体系,受到多种因素的影响,形成了多种音变规律。

除了前文提到的声母、韵母和整体音变外,还有一些重要的语流音变规律和历史演变对现代汉语句子的语音产生了深远的影响。

一、音调的变化在现代汉语中,声调是词语中一个重要的语音特征。

汉语的声调分为平、上、去、入四个基本调,另有阴平、阳平、上声、去声的转调。

然而,在实际语言运用过程中,语流音变也会导致音调的变化。

论汉语方言的语流音变李如龙(厦门大学中文系,福建厦门361005)摘要:汉语方言的变声、变韵、变调,以及轻声、儿化及其他小称音变等,可统称为语流音变。

它不是纯语音的联合音变,有时是为了区别词义和表示不同的语法意义而形成的。

各种音变的形成和发展有一定的顺序,一般从连读变调开始,而后产生轻声,进一步发展为合音(包括儿化、小称变韵和小称变调)。

各种音变是唐宋以来多音词大量产生后发生的,是自北向南扩展的,现代方言中是北方变得多,南方变得少。

关键词:汉语方言;语流音变;多音词中图分类号:H014文献标识码:A文章编号:0438-0460(2002)06-0043-08汉语方言的变调、变声、变韵以及轻声、儿化、小称音变等现象,本文统称为“语流音变”。

近二三十年来,关于汉语方言的语流音变已有很多调查报告,各种复杂的情形令人目不暇接。

“语流音变是方言在一定的语境中所发生的共时变异”,[1](P117)更具体地说,语流音变是单字音在多音连读时所发生的变化。

现代汉语方言中,语流音变的种类有多有少,音变的规律也各不相同。

有的方言同时存在着多种语流音变,其中的规律还十分复杂,有的几乎没有连读音变,或者虽然有一两项,规律却很简单。

总的说来,汉语方言的各种语流音变都很有特色,它既不是单纯的连音变读(sandhi),也不全是表示语法关系的手段。

所谓形态音位(morphoneme),既是一种联合音变,也体现了某些历史音变。

这些现象体现了现代汉语方言的语音结构系统的重要特征,很值得深入研究。

本文试讨论汉语方言音变的类型、成因、性质、途径和历史发展过程。

一、语流音变的类型轻声、儿化、变调、变声、变韵、小称等音变现象是现代汉语特有的,这些名称是中国学者按照汉语的习惯所定的。

中国学者不太重视规范术语,因而有些名称至今还不是十分统一。

例如“变调”多指多音连读字调变化,有的学者把粤语的“语素变调”也称为变调,那并非多音连读时发生的,如果这种语素变调也算变调,“四声别义”不也是变调吗?轻声其实也是一种变调,·43·收稿日期:2002-06-20作者简介:李如龙(1936-),男,福建南安人,厦门大学中文系教授,博士生导师。

可是通常并没有作为变调来分析。

本文所讨论的“语流音变”就不包括“语素变调”在内。

儿化是最早发现的“小称”,但是“小称”用开之后,儿化也没有同其他的小称合起来分析。

名称、术语是否妥当,其实是反映了对现象的分类和性质是否有了科学的认识,要对种种音变作综合的研究,首先要从分类开始。

关于音变的分类,40年前,我在研究厦门话的变调与轻声的时候,曾经提出:“传统的音变的分类,只有联合音变和历史音变。

这是从共时语言学和历时语言学两个角度来分的。

如果我们从音变———语音现象和其他语言结构要素(词汇、语法)的关系来看,有的音变只是语音范围内的变化,与词汇、语法无关。

……而另一些音变则是和词汇、语法密切相关的。

比如普通话里用轻声区别词义(‘东西’的‘西’读轻声与非轻声意义不同)、从中古汉语到现代汉语由于‘儿’的意义的虚化而引起的语音上的‘儿化’,就都是这类音变。

厦门话的变调和轻声正如上面所介绍的,也是词汇———语法的需要所决定的。

根据这些情况,我们认为有必要把语音变化的类型,从他和语言结构各要素的关系着眼作另一种划分,即把它分为‘语音音变’(或称单纯音变)、‘词汇音变’、和‘语法音变’。

”[2](P114)许多新发现的厦门话的变调与轻声的事实证明了这个提法是合理的、必要的。

李荣先生在《温岭方言的连读变调》一文中指出:“温岭话有两种变调:一种变调受音的环境制约,另一种变调不受音的环境制约,前者是连读变调,像北京话的变调似的。

后者逢入声还要改变韵母,和广州话的‘变音’、北京话的儿化作用相似;为了和前者区别,可以管这种变调叫做‘变音’。

”[3](P65)他在《温岭方言的变音》一文中又说:“本调和变调之间是语音变化的关系,本音和变音之间是语法变化的关系。

”[3](P55)李先生说的“变调”和“变音”就是“语音变调”和“语法变调”的区别。

如果仅限于多音连读而发生的变调来说,有语法意义的称为“变音”,无语法意义的叫做“变调”,这种区分是十分明确而妥贴的,因为“变音”不但可以是变调,还可以是变声或变韵,有时还可以兼有其中的两项。

然而,如果就已经知道的方言事实来说,这种区分法却很难涵盖所有的复杂情况。

例如,闽语的连读变调既不是单纯的联合音变,也不是像吴语那样的有语法意义的变音,有时还是区别词义的手段:厦门话“日头”前字变调读[lit5-2 thau24]指的是“太阳”,后字轻声读[ lit5thau24-1]意思是“白天的时间”;福州话的变声不变声也可以起区别意义的作用。

“大头”读为[ tuai242-32 thao52 ]意思是“大脑瓜子”,读为[tuai242-32 lau52 ]意思是“(动物)的体积大”。

又如北京话的轻声,有的是词汇现象(作为区别词义的手段),有的是语法地位所使然。

可见轻声是“词汇变调”和“语法变调”,但是,伴随轻声而来的变声和变韵(“三个”的“个”声母浊化,“进来”的“来”韵母变为单元音),却又是与词汇语法意义无关的联合音变。

看来,对于各种语流音变应该进行两种分类:从音变的方式看,可以分为变声、变韵、变调以及合音等;从音变所反映的内容说,可以分为纯语音音变、词汇音变和语法音变。

对于具体的音变项来说,这些分类不一定是排斥项,而是可以兼容的。

各种方言里的不同的音变,完全可以在这样的分类的框架里作出具体而明确的定位。

按照上述的分类法,就一些发表过的报告材料,可以列表比较如下:·44·表1若干方言的音变方式和音变原因比较音变方式音变原因变声变韵变调合音多音连读区别词义区别词性北京变调+ +北京轻声+ + + +(习惯轻声) +(东.西)北京儿化+ + +(花.儿) +(盖.儿)获嘉变韵+ + + +(帽) +(地名)获嘉儿化+ + +(篓儿) +(说话.儿) +(光光儿)获嘉变调+ +温岭变调+ +温岭变音+ + + +(表小等) +(名词化+ )建德儿尾+ + + +遂昌变调+ +遂昌儿尾+(表小)绩溪儿尾+(数量结构)黎川变音+ +(表小) +(动词)萍乡变调+ +(轻重读)长沙变调+ + +(结构有关)娄底轻声+ +(词缀叠音)福州变声+ + +福州变韵+ + +厦门变调+ + +(结构有关)厦门轻声+ + + +(以上各点材料依据:获嘉:贺巍,1979、1982;温岭:李荣,1985;建德:曹志耘,1996;遂昌:曹志耘等,2000;绩溪:平田昌司等,1998;黎川、萍乡、长沙、娄底:《现代汉语方言大辞典》各分卷)二、语流音变的成因和性质汉语方言的语流音变的形成,首先是由于多音连读。

唐宋以来,汉语的多音词大量产生,这个结论已经有很多数据可以论证。

据董志翘统计,晚唐日本和尚圆仁用口语写成的8万多字的日记《入唐求法巡礼行记》一书,就有双音词3 882个,占该书所出现的新词语的90%以上。

[4](P177)另据程湘清统计,《敦煌变文集》的复音词共计4 347个,用一定的语法格式构成的约占90%。

可见,到了中晚唐,多音词就已经在口语中占了很大的比例。

[5](P1)向熹说:“复音词大量产生是中古汉语词汇发展的重要特点。

中古产生的新词绝大多数是双音词。

上古词汇以单音为主,到了中古,就口语而论,复音词变得逐渐占有优势了。

”[6](P494)口语是一个词一个词说出来的,词与词之间常有不同的的停顿,一个词之中也停顿,就成了口吃,听不懂了,这是一种常识。

“各种连读音变是汉语多音词占了优势之后所引发的现象。

因为多音词把几个语素的意义重组成一个完整的意义单位,于是要求语音上也把几个音节也结合成为一个整体,连读音变就是把几个音节结合成一个新的语音单位的组织方式。

”[7](P92)多音词的快读是产生语流音变的第一动因,如果不参杂其他原因,这种联合音变便是纯语音的变化。

北京话的连读变调是最典型的联合音变。

只要说得快,没有逻辑重音,一句话可以是一个连音组,非末音节一概读变调,例如:上声字组成的句子“请你给我买两把小雨伞”,除末字外一概可以读变调。

换言之,这种变调与不变调同词义及语法关系无关。

温岭方言的变调也是只“受音的环境制约”,与多音词的意义和结构没有关系的音变。

·45·产生语流音变的第二种原因是词汇方面的原因。

汉语的“字”绝大多数是语素,语素的意义不断在变化,“字”则是相当稳定的,于是,一个字,尤其是常用字,便可能作为几个语素,以不同的构词方法构成一连串的词。

有些多音词就成了用字相同而意义不同的同形词,有些方言便利用连读音变的办法来区别这些同形词。

例如北京话的“兄弟、地道”,读不读轻声,意思是不同的:不读轻声的“兄弟”是兄与弟,读轻声的是兄之弟。

“地道”不读轻声是名词,读轻声是形容词;福州话的“变声”有时也用来作为区别连音组是否成词、表示不同意义的手段。

“旧底”的“底”不变声读[g]是词组,意思是旧的底;变声读为[l]是时间词“以前”。

厦门话的轻声和不轻声,有时是泛指和特指的区别,“三日”的“三”读变调、“日”读本调,是数量结构“三天”; “三”读本调、“日”读轻声,是偏正结构“三日那一天”。

发生语流音变还有语法方面的原因。

从共时的角度看,许多方言在连音组内要不要变调、怎么变法,是受语素之间的语法关系制约的。

例如长沙方言,二音组的后音节除阳去外一概不变调,后音节若是入声字,前音节是否变调就是构词方式决定的:凡偏正结构变(阴平、阳平、入声变为44调,阴去、阳去变为22调),主谓、动宾结构不变。

又如苏州方言,“热菜”,两个字都不变调,是动宾式,意思是把菜热热;菜字变调,是偏正式,指热的菜。

构词方式所以会成为制约音变的因素,是因为在不同的结构方式里,语素之间的关系紧密度不同,结合得紧音变就多,结合不紧就可能不变。

这是构词法制约音变的例子。

北京话的轻声除了常用词的后音节习惯上读为轻声之外,其他的轻声都是词在句子当中的语法地位所决定的。

例如,人称代词做宾语、动补结构中的趋向动词补语、大多数用于动词之后的助词(如着、了、过、得、地、的)等等,这是人所共知的。

闽南话的轻声大体上与此相仿, 此外还有一些规律也与语法有关。

例如并列复句用来做对比的成分常常读为轻声(“早起读即本,下昼读许本”,两个“本”读轻声)这是语词在句中的语法地位(句法)决定连音变化的例子。

从历时的角度看,有不少语流音变是历史上的“语法化”所带来的结果。

如“着、了、过”原来都是动词,虚化为表示时态的助词之后,不少方言读为轻声,就是典型的例子。

重读变为轻声正是实义变为虚义的需要,语音形式随着语法意义的变化而变化,达到了新的统一。