经济学课程的教学内容及基本要求

- 格式:doc

- 大小:30.00 KB

- 文档页数:3

经济课教学计划第一部分:引言经济学是一门重要的学科,它涉及到人们的生产、消费、资源配置等方方面面。

作为一门学科,它不仅仅涉及到理论知识的学习,更重要的是能够培养学生的经济思维和解决问题的能力。

因此,经济课的教学计划设计至关重要。

第二部分:课程目标经济课的教学目标,一方面是让学生掌握基本的经济概念、原理和理论,另一方面是培养学生的经济思维和实际应用能力。

通过经济课程的学习,学生应该能够理解经济现象的本质和背后的原因,能够运用经济模型分析问题,能够做出合理的经济决策。

第三部分:课程内容经济课的内容应该既包括宏观经济学,又包括微观经济学。

在宏观经济学部分,可以包括国民经济核算、经济增长、通货膨胀、失业等内容;在微观经济学部分,可以包括供求关系、市场均衡、成本生产关系等内容。

除此之外,还可以引入一些实际案例和经济政策的分析,以增加学生的实际应用能力。

第四部分:教学方法经济课的教学方法应该多样化和灵活,以充分激发学生的学习兴趣。

除了传统的教师讲解和学生课堂讨论外,还可以引入小组讨论、案例分析、实地考察等教学方法。

通过多种教学形式的结合,可以提高学生的参与度和学习效果。

第五部分:评价方式为了有效评价学生的学习情况,可以采用多种评价方式。

除了传统的考试和作业外,还可以引入项目研究、课堂演讲、小组报告等方式进行评价。

这样可以全面了解学生的知识掌握和能力发展情况,也能够培养学生的动手能力和团队合作精神。

第六部分:教学资源经济课的教学还需要借助一些教学资源和工具。

例如,可以利用教学软件、多媒体设备等帮助学生更好地理解抽象的经济概念;还可以利用图书馆、电子资源等提供更多的教学资料和参考书目。

通过合理利用这些资源,可以提高教学效果。

第七部分:课外拓展为了增加学生的经济学习兴趣和知识广度,可以引导学生进行课外拓展。

可以组织参观企业、政府机构等,让学生亲身感受经济现象;还可以鼓励学生进行经济调查和研究,拓宽他们的眼界和思维方式。

三、课程的教学内容及基本要求第一章导论教学目的:通过本章教学,使学生掌握经济学与微观经济学的基本概念;了解四类基本生产要素:土地、劳动、资本、企业家的管理才能;理解经济学要解决的基本问题:生产什么、如何生产、为谁生产。

掌握微观经济学的研究方法有均衡分析、边际分析、静态分析、动态分析、实证分析、规范分析。

了解微观经济学发展的基本脉络:早期的微观经济学、现代微观经济学的奠定与确立、发展和演变。

掌握微观经济学的理论框架。

教学重点和难点:本章的重点是选择的含义、微观经济学的研究对象、微观经济学与宏观经济学的含义。

难点是将初学者引入经济学的思维范式,理解经济学分析的前提条件。

主要教学内容:(1)经济学的基本问题:生产什么、生产多少、如何生产、怎样生产;(2)经济学的基本研究方法;(3)微观经济学的研究对象;(4)微观经济学与宏观经济学的关系;(5)经济学的产生和发展。

第二章需求、供给和均衡价格的决定教学目的:通过本章教学,使学生掌握需求、供给、均衡、均衡价格、均衡数量的基本概念;了解分别影响需求、供给的因素和均衡价格的决定;理解需求和供给规律、需求量和供给量的变动、需求和供给水平的变动、均衡价格的形成和变动;掌握需求、需求量和需求曲线、供给、供给量和供给曲线、均衡、均衡价格、均衡数量;掌握利用均衡分析经济现象的能力。

教学重点和难点:本章的重点是供求的含义、供求定理、均衡价格,需求弹性的含义与弹性系数的计算、需求弹性与总收益的关系。

难点是各种弹性的概念、分类及计算。

主要教学内容:(1)需求、需求量和需求曲线;(2)供给、供给量和供给曲线;(3)需求弹性与供给弹性;(4)均衡产量、均衡价格、蛛网理论;(5)价格理论的应用。

第三章消费者行为理论(效用论)教学目的:通过本章教学,使学生掌握消费者偏好、效用、总效用、边际效用、基数效应、消费者剩余、无差异曲线、商品的边际替代率、预算线、收入-消费曲线、恩格尔曲线、价格-消费曲线、替代效应、收入效应、正常物品、低档物品的基本概念;理解基数效用论与消费者均衡和序数效用论与消费者均衡的关系;掌握边际效用递减、消费者均衡、消费者偏好公理的基本原理;理解无差异曲线的特点;掌握收入变化和价格变化条件下的消费者选择和物品的替代效应和收入效应;学会运用效用与消费者均衡的经济学原理进行分析、解决实际问题。

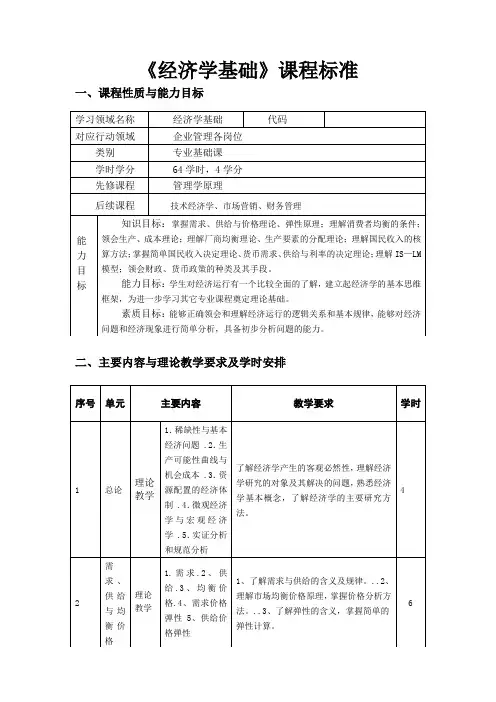

《经济学基础》课程标准一、课程性质与能力目标二、主要内容与理论教学要求及学时安排三、课程实践教学部分(一)实践教学任务通过实践性教学,使学生可以在仿真环境中运用西方经济学的多种理论和方法,对微观经济和宏观经济的运行进行系统分析和模拟实验,使其更深入地领会和熟练地掌握西方经济学的理论和方法,从而提高分析和研究经济问题的实际应用能力。

(二)实践教学内容及时间分配(共19课时)1、基本要求(1)、掌握应用Excel制作图表的基本操作技能。

(2)、运用图形仿真完全竞争厂商的短期利润最大化决策。

(3)、通过模拟实验,将乘数与加速数结合起来说明我国经济的周期波动及政府投资的作用。

(4)、根据给出数据,建立某经济体系的IS-LM 模型,掌握凯恩斯的基本理论框架及IS-LM 曲线的建模方法。

2、实训内容本课程由7个实训组成:实训一:无差异曲线及其特点(2课时)实训二:生产函数的建立与最优生产要素组合的确定(3课时)实训三:各种短期成本函数之间的关系与完全竞争厂商利润最大化图形仿真(3课时)实训四:微观经济学比较静态分析(2课时)实训五:简单收入决定的动态模型(3课时)实训六:产品与货币市场IS-LM 的均衡(2课时)实训七:某地区经济增长因素实证分析(4课时)四、考核方式及评分办法1.考核方式:理论与实践一体化评价。

本课程考核含形成性考核和终结性考核。

形成性考核重点考察学生平时作业、课堂讨论发言情况、课外调研、阶段测试、课后小组讨论作业、参观实习报告、小组项目作业。

这些成绩作为学生平时成绩一并计入考核成绩中。

占总成绩的40%。

终结性考核即期末考试,占总成绩的60%,期末考试为标准化题型。

2.考核比例及要求:(1)平时成绩占20%。

主要包括对课堂提问、讨论、作业等情况进行评价计分(2)课程实训占20%。

分实训项目视完成情况记成绩。

(3)期末考试成绩占60%。

期末考试为标准化题型进行笔试。

经济学原理课程标准简介经济学原理课程旨在为学生提供对经济学基本原理和概念的全面了解,以及培养他们在经济学领域中的分析和决策能力。

本文档旨在制定经济学原理课程的标准,以确保教学内容和要求的一致性和质量。

课程目标- 理解经济学的核心概念和基本原理,包括供求关系、边际效应、产出与收入等。

- 掌握经济学的分析方法和工具,能够运用它们解决实际问题。

- 培养对经济现象和政策的批判性思维能力,能够评估其对个人、社会和环境的影响。

- 发展经济学研究的兴趣和能力,为进一步研究和研究打下基础。

课程内容1. 微观经济学基础- 市场经济与价格机制- 消费者行为与需求理论- 生产者行为与供给理论- 市场结构与竞争- 市场失灵与政府干预2. 宏观经济学基础- 国民经济核算- 经济增长与发展- 通货膨胀与失业- 货币与银行- 国际贸易与汇率- 经济政策与经济周期3. 实证经济学方法- 数据收集与处理- 统计分析与模型构建- 实证经济学研究的基本方法和程序- 经济学实证研究案例分析课程要求- 学生应积极参与授课内容,参加讨论和小组活动。

- 学生应独立完成课后作业和阅读任务,并按时提交。

- 学生应参与团队项目,运用经济学知识解决实际问题。

- 学生应参加期中和期末考试,测试对课程内容的理解和应用能力。

评估方法- 作业与阅读任务:占课程总评成绩的20%。

- 团队项目:占课程总评成绩的30%。

- 期中考试:占课程总评成绩的20%。

- 期末考试:占课程总评成绩的30%。

以上为经济学原理课程的标准,教师应根据实际情况调整具体教学内容和评估方式,以达到最佳的教学效果。

(完整版)经济学教学大纲经济学教学大纲课程介绍本门课程是经济学的入门课程,旨在帮助学生理解经济学的基本概念、原理和分析方法。

通过本课程的研究,学生将能够全面了解经济学领域的重要问题,并能够应用经济学理论进行问题解决和决策分析。

本课程分为理论教学和实践应用两个部分内容。

教学目标本门课程的主要教学目标包括:1. 掌握经济学基本概念,如供求关系、机会成本、边际效益等;2. 理解经济学的三大核心问题和经济体制的基本类型;3. 研究经济学的基本分析工具和方法,如需求与供给分析、弹性分析等;4. 能够运用经济学理论分析实际经济问题,并提出合理的经济政策建议;5. 培养学生的经济思维和分析能力,以及团队合作和表达能力。

教学内容第一单元:经济学导论1. 经济学的定义及其研究对象2. 经济学的研究方法和基本假设3. 经济学的发展历程和分支领域概述第二单元:微观经济学1. 市场经济体制及其特点2. 市场供求关系和均衡分析3. 企业行为和成本理论4. 市场失灵与政府干预5. 信息经济学基础第三单元:宏观经济学1. 货币与银行体系2. 国民经济核算及其指标3. 经济增长与发展4. 失业与通货膨胀5. 政府经济政策与调控第四单元:国际经济学1. 国际贸易理论与政策2. 国际金融市场与外汇市场3. 经济全球化及其影响教学方法本课程采用多种教学方法,包括课堂讲授、案例分析、小组讨论和实践应用等。

在课堂讲授中,教师将以理论讲解为主,结合实例进行案例分析,帮助学生理解和运用经济学理论。

在小组讨论环节,学生将进行案例讨论和解答问题,培养团队合作和表达能力。

此外,课程还将组织实践应用项目,让学生运用所学理论解决实际经济问题。

教材- 主教材:《经济学导论》- 辅助教材:《微观经济学原理》、《宏观经济学原理》、《国际经济学导论》评价方式学生的成绩评价将包括平时课堂表现、小组讨论成果、个人项目报告和期末考试等因素综合考虑。

《经济学》课程标准一、课程基本情况二、课程性质、地位、设计思路(一)课程性质、地位《经济学》是经管类专业的专业基础课,是学生学习其他经济类课程的必须知识储备,也是学生认识社会经济问题的必备知识准备。

通过本课程的学习,使学生对经济学的基本问题和基本观点有比较全面的认识,掌握经济学的基本概念、基本思想、基本分析方法和基本理论,对经济运行有一个比较全面的了解,建立起经济学的基本思维框架,为进一步学习其他专业课程奠定理论基础。

通过本课程的学习,一方面是学生掌握现代经济学的基本理论、基本概念和基本方法,为进一步学习财经类职业能力课程和职业拓展课程及将来从事经济工作奠定基础;另一方面使学生能分析和运用现代经济学知识,即根据实际情况有分析地把这些知识运用于实际工作中。

本课程根据高等职业技术教育的要求,结合社会经济现象重新进行了编排和创新,因此该课程的教学活动符合工学结合的人才培养模式,教学内容简洁、实用,理论教学适度,情景教学活动、互动教学活动密切结合社会生活实际经济现象,教学设计生动活泼,有利于调动学生的学习积极性。

学生通过本课程的学习,既可以学会经济学的基本经济理论,认识社会经济现象,又可以利用所学理论知识简要分析社会经济学问题,达到从经济角度认识世界、解决经济问题的目的。

(二)课程的设计思路1. 课程设计理念是结合高职高专的教育理念,把学生从经济学的纯理论教学分析和困难的数学模型设计中解脱出来,运用“工学结合”的人才培养模式,依照经济学内在的逻辑联系,结合经济生活和国家的经济政策,做到“经济理论生活化” ,减少繁琐的理论教学,以锻造思维、培养能力为目的,以必需、够用的基本经济理论,培养学生“看”、“听”、“读”、“说”社会经济现象的能力。

2.课程设计思路(1)寻求一种最好的办法实现“工学结合” 。

在课程教学设计中,除了常规性的设计了“互动训练” “学以致用”这样的教学单元外,我们突破性的设计出“情景教学活动”单元,并把它作为我们整个教学活动的重点,具体做法就是把社会经济现象平移到课堂,并容入到教学活动中,这也成为本课程教学设计的一大亮点。

《经济学基础》教学教案一、教学内容本节课的教学内容选自《经济学基础》教材的第五章第一节,主要讲述市场经济体制的基本概念、特点及其运行机制。

具体内容包括:市场经济体制的定义、市场经济体制的基本特点、市场经济体制的运行机制等。

二、教学目标1. 让学生理解市场经济体制的基本概念,知道市场经济体制的特点和运行机制。

2. 培养学生运用经济学知识分析问题和解决问题的能力。

3. 引导学生树立正确的经济观念,提高学生的经济学素养。

三、教学难点与重点1. 教学难点:市场经济体制的运行机制。

2. 教学重点:市场经济体制的基本概念、特点及其运行机制。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体教学设备、黑板、粉笔。

2. 学具:教材《经济学基础》、笔记本、笔。

五、教学过程1. 实践情景引入:通过一个生活中的实例,如购物场景,引导学生思考市场经济体制下的供需关系。

2. 知识讲解:介绍市场经济体制的基本概念、特点及其运行机制。

3. 例题讲解:分析一个与市场经济体制相关的例题,如市场竞争对价格的影响。

4. 随堂练习:让学生运用所学知识解决一些实际问题,如价格变动对消费者需求的影响。

5. 课堂讨论:分组讨论市场经济体制下的企业竞争策略。

7. 板书设计:市场经济体制的基本概念、特点及其运行机制。

六、作业设计1. 作业题目:请结合教材内容,解释市场经济体制的运行机制。

2. 答案:市场经济体制的运行机制主要包括价格机制、供求机制和竞争机制。

价格机制是指在市场竞争中,商品和服务的价格由市场供求关系决定。

供求机制是指市场上的商品和服务供应与需求相互制约,形成价格。

竞争机制是指企业在市场竞争中,通过提高产品质量、降低成本等方式,争取更多的市场份额。

七、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课通过实例引入、知识讲解、例题讲解、随堂练习、课堂讨论等多种教学方法,使学生掌握了市场经济体制的基本概念、特点及其运行机制。

但在课堂讨论环节,部分学生参与度不高,今后需要加强课堂互动,提高学生的积极性。

《经济学基础》课程教学大纲课程类型:专业素质模块(专业理论课)课程编号:N062002适用专业:国际贸易实务专业先修课程:无后续课程:《进出口实务》、《国际结算》学分:3.5总学时:56 其中理论学时:56教学目的与要求:课程性质、任务与目的:(一)教学目标1 .理论方面( 1 )了解经济学研究的对象( 2 )掌握市场需求、市场供给与市场价格理论( 3 )熟练掌握和应用弹性原理( 4 )理解消费者均衡的含义与条件( 5 )领会生产理论、成本理论( 6 )理解市场结构与厂商均衡理论(7 )了解生产要素的分配理论(8 )理解国民收入核算的两种基本方法(9 )掌握简单国民收入决定理论(10 )理解货币需求、货币供给与利率的决定理论(11 )理解IS —LM 模型(12 )领会财政政策、货币政策的涵义、特征、种类及其手段2 .实践方面( 1 )能够对一个企业的决策如价格决策、产量决策作出解释( 2 )能够解释一些经济现象如:“薄利多销”、“规模受益”等( 3 )能够理解社会主义市场经济为什么是一个开放的、统一的、竞争的市场( 4 )能够对政府所采取的经济政策作出理论上的解释( 5 )能够分析政府所采取的经济政策对经济实践的影响( 6 )能够根据政府的政策判断当前的经济形势或者根据当前经济形势的变化推断政府可能采取的经济政策。

(二)基本要求通过该课程的学习,要求学生全面系统掌握经济学的总体内容、主要结论和应用条件,能够正确领会和理解经济运行的逻辑关系和基本规律,能够对经济问题和经济现象进行简单分析,具备初步分析问题的能力。

具体地说:1 .注重理论的系统性和先进性,要求学生结合实例掌握经济学的基本概念、基本思想、基本分析方法和基本理论。

2 .要求学生进行一定的自学,并提倡学生广泛阅读参考书和经济方面的报刊杂志,使其更多地了解基本经济理论及其在各方面的应用。

提倡学生独立地结合实际问题进行思考和展开讨论,增强学生自身对经济学的兴趣和经济问题的敏感性。

《经济学基础》课程标准一、课程简介经济学基础是经济管理类专业的基础课程,旨在培养学生掌握经济学基本原理和基本技能,了解市场经济运行规律,提高经济分析和决策能力。

本课程涵盖了微观经济学和宏观经济学两个部分,旨在帮助学生建立完整的经济学知识体系。

二、课程目标1. 掌握经济学基本概念、原理和模型,能够运用经济学原理分析经济现象和问题。

2. 了解市场经济运行规律,能够运用经济学知识进行经济分析和预测。

3. 培养学生的经济思维和决策能力,能够运用经济学原理解决实际经济问题。

三、教学内容与要求1. 微观经济学部分(1) 需求、供给与市场均衡价格理论,掌握市场机制的作用。

(2) 消费者行为理论,理解需求与效用的关系。

(3) 生产者行为理论,了解生产要素投入与产出的关系。

(4) 弹性理论,掌握需求弹性和供给弹性的应用。

(5) 成本理论,了解生产成本和企业利润的关系。

(6) 市场结构理论,了解不同市场类型及其对企业行为的影响。

2. 宏观经济学部分(1) 国民收入核算理论,了解国内生产总值(GDP)及其核算方法。

(2) 货币与银行体系,了解货币流通和银行体系的作用。

(3) 财政政策与货币政策,理解财政政策和货币政策的实施及其效果。

(4) 通货膨胀与失业,了解通货膨胀和失业的影响及其应对措施。

(5) 经济周期与经济增长,了解经济周期和经济增长的理论及其影响因素。

(6) 国际经济学,了解国际贸易和国际金融的基本原理和方法。

四、教学方法与手段1. 采用课堂讲授、案例分析、小组讨论等多种教学方法,使学生更好地理解和掌握经济学原理。

2. 利用多媒体教学设备,展示图表、数据和案例,提高教学效果。

3. 组织学生参加实际经济活动,如企业参观、市场调研等,增强学生的实践经验。

4. 鼓励学生参与学术研究,激发学生对经济学研究的兴趣。

五、课程评估方式与标准1. 平时成绩:包括出勤率、课堂表现、作业完成情况等,占总评成绩的30%。

2. 期中考试:测试学生对经济学原理的掌握程度,占总评成绩的30%。

经济学课程教学大纲一、课程背景经济学是一门研究人们在资源有限的情况下如何做出最优决策的学科。

它涵盖了微观经济学和宏观经济学两个主要领域,通过分析个体和整体的行为,帮助我们理解市场运作、经济增长以及宏观经济政策等重要问题。

二、课程目标本课程旨在提供学生必要的经济学知识和分析工具,培养学生的经济思维能力和分析能力,使他们能够理解和解决与经济相关的问题。

三、课程内容1. 第一部分:微观经济学基础a. 供求关系和市场机制b. 弹性及其应用c. 企业与产业组织d. 市场失灵与政府干预e. 收入与福利分配2. 第二部分:宏观经济学基础a. 国民经济核算b. 经济增长与经济循环c. 货币与银行d. 政府财政与货币政策e. 国际贸易与汇率3. 第三部分:经济分析方法a. 经济学模型与假设b. 数据收集与处理c. 统计分析与推断d. 经济预测与评估e. 经济实证研究方法四、教学方法在本课程中,我们将采用多种教学方法以提高学习效果:1. 授课:通过系统而清晰的讲解,向学生传授经济学基本原理和理论知识。

2. 讨论:在特定的话题下,引导学生进行自主思考和讨论,促进思维的活跃与碰撞。

3. 案例分析:通过对真实案例和经济事件的研究,帮助学生将理论与实践相结合,培养解决问题的能力。

4. 小组项目:鼓励学生组成小组,开展研究项目,加深对特定经济问题的理解和应用。

5. 阅读与写作:指导学生阅读经济学相关文献,培养独立思考和写作的能力。

五、评估方式1. 平时表现:包括出勤、参与讨论、小组项目等。

2. 作业与报告:要求学生完成相关的练习题和研究报告。

3. 期中考试:对第一部分和第二部分的知识进行考核。

4. 期末考试:综合考察全课程的知识与能力。

六、参考资料1. 经济学原理,Gregory Mankiw 著2. 经济学通识讲义,N. Gregory Mankiw等著3. 经济学概论,Paul Samuelson 著七、教学进度安排1. 第一学期:a. 第一部分:微观经济学基础(8周)b. 第二部分:宏观经济学基础(7周)2. 第二学期:a. 第三部分:经济分析方法(7周)b. 复习与总结(4周)八、上课要求1. 准时上课,积极参与讨论和活动。

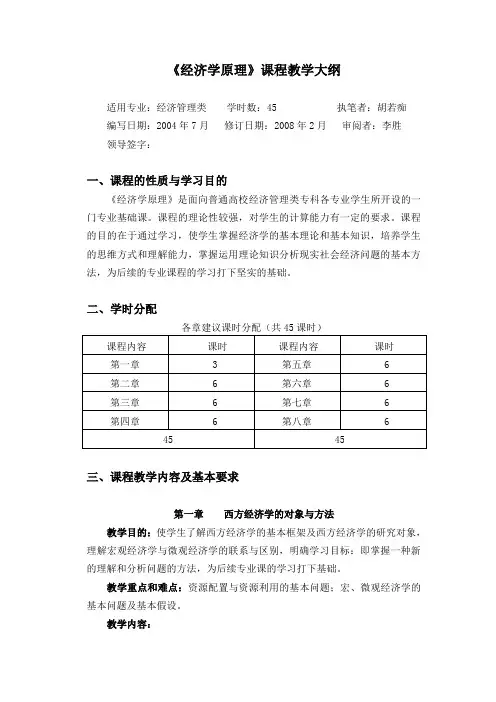

《经济学原理》课程教学大纲适用专业:经济管理类学时数:45 执笔者:胡若痴编写日期:2004年7月修订日期:2008年2月审阅者:李胜领导签字:一、课程的性质与学习目的《经济学原理》是面向普通高校经济管理类专科各专业学生所开设的一门专业基础课。

课程的理论性较强,对学生的计算能力有一定的要求。

课程的目的在于通过学习,使学生掌握经济学的基本理论和基本知识,培养学生的思维方式和理解能力,掌握运用理论知识分析现实社会经济问题的基本方法,为后续的专业课程的学习打下坚实的基础。

二、学时分配各章建议课时分配(共45课时)三、课程教学内容及基本要求第一章西方经济学的对象与方法教学目的:使学生了解西方经济学的基本框架及西方经济学的研究对象,理解宏观经济学与微观经济学的联系与区别,明确学习目标:即掌握一种新的理解和分析问题的方法,为后续专业课的学习打下基础。

教学重点和难点:资源配置与资源利用的基本问题;宏、微观经济学的基本问题及基本假设。

教学内容:第一节经济学及研究对象了解:西方经济学的基本框架;理解:生产可能线及所说明的问题;掌握:稀缺性的含义;资源配置、资源利用的三个基本问题;经济学的定义。

第二节宏观经济学与微观经济学理解:宏观经济学与微观经济学各自的定义、联系与区别;掌握:宏、微观经济学各自的基本问题和假设。

第三节西方经济学的两大研究方法了解:实证经济学与规范经济学各自的含义,实证分析的基本过程;理解:实证分析与规范分析的联系与区别。

第四节经济学发展简史了解:重商主义、古典经济学、新古典经济学及现代西方经济学各自的基本观点;理解:古典经济学、新古典经济学及现代西方经济学的创始人、代表作和主要观点。

第二章均衡价格理论教学目的:使学生价格理论是微观经济学的中心理论。

本章介绍需求、供给的相关概念及其规律;价格的决定及价格对经济的调节作用;弹性的概念、弹性的数学分析、以及弹性原理的实际运用,要求学生学会通过价格来衡量商品的供求情况以及通过价格分析商品供求状况的能力。

经济学教学大纲一、课程简介经济学是一门研究资源配置、生产、分配和消费等经济现象的学科。

本课程旨在帮助学生掌握经济学的基本理论和方法,理解经济学在现代社会中的重要性,以及应用经济学知识解决实际问题的能力。

二、教学目标1. 理解经济学的基本概念和原理;2. 掌握市场经济运行的基本机制;3. 能够分析经济政策对市场的影响;4. 培养经济思维和解决问题的能力。

三、教学内容1. 经济学的定义和分类;2. 需求与供给;3. 价格与成本;4. 市场结构和竞争;5. 政府干预和市场失灵;6. 国际贸易与全球化。

四、教学方法本课程将采用讲授、案例分析、小组讨论等多种教学方法。

通过理论结合实践的教学模式,帮助学生更好地理解和应用经济学知识。

五、课程安排1. 第一周:经济学导论2. 第二周:需求与供给3. 第三周:价格与成本4. 第四周:市场结构和竞争5. 第五周:政府干预和市场失灵6. 第六周:国际贸易与全球化六、教学考核1. 平时表现(20%):包括课堂参与、作业完成等;2. 期中考试(30%):考察学生对基本概念和原理的理解;3. 期末考试(50%):考核学生对整个课程内容的掌握和运用能力。

七、教学资料1. 主要教材:《经济学原理》;2. 辅助阅读:相关学术论文、案例分析等。

八、教学指导学生在学习本课程过程中,如有任何疑问或困惑,请及时与老师联系,老师将为您提供必要的帮助和指导。

以上为本课程的教学大纲,请学生们根据大纲内容认真学习,争取取得优异的成绩。

祝各位学生学习愉快,取得成功!。

《经济学》课程教学大纲课程名称:经济学适用专业:会计学、财务管理、审计学学时:48。

其中讲授48。

学分:3开设学期:第3学期大纲执笔人:XX大纲审核人:XX制定时间:20XX年XX月一、课程简介:课程类型:学科基础课课程性质:必修内容要点:经济学是一门研究人类行为及如何将有限或者稀缺资源进行合理配置的社会科学。

它既研究古老而又现代的家政管理,又研究多姿多彩的企业经营,还客观解释政府的经济调控。

其对资源分配方式的不同理解分为宏观经济学和微观经济学经济学两大理论流派。

微观经济学主要研究家庭、厂商和市场合理配置经济资源的科学,以个量分析为方法来证明市场机制的作用。

宏观经济学则以国民经济整体的运行为对象,以资源的充分利用为解决的主要问题,以国民收入决定理论为中心理论来验证政府干预的价值。

先修课程:经济数学、管理学后续课程:财务管理、成本会计、管理会计二、课程培养目标(知识、能力、素质)《经济学》课程理论部分(48课时)四、课程考核课程总评成绩=平时成绩X40%+期末成绩X60%。

其中:平时成绩(100分);出勤X15%+课后作业X25%+课堂表现X20%+调研报告X40机期末成绩(100分):试卷。

五、参考书(一)推荐教材:1.张瑞民:《经济学原理》:中国财政经济出版社,2019年5月2.曼昆:《经济学原理》第七版:北京大学出版社,2015年1月3.高鸿业:《西方经济学》(第六版):人民大学出版社,2018年1月(二)参考资料:1.戴维・R.,哈克斯:《经济学原理》(第七版):北京大学出版社,2015 年8月2.国家统计局《2017年全国年度统计公报》、《2018年全国年度统计公报》《2019年全国年度统计公报》。

经济学课程大纲1. 课程概述本课程旨在介绍经济学的基本概念、原理和方法,帮助学生建立对经济学的基本理解和分析能力。

通过本课程的研究,学生将能够理解经济学的核心概念,并能够应用这些概念解决实际生活和经济问题。

2. 课程目标- 熟悉经济学的基本概念和原理- 掌握经济学的核心方法和技巧- 培养跨学科的经济思维和分析能力- 培养独立思考和问题解决能力3. 课程内容3.1 经济学导论- 经济学的定义和发展历史- 经济学的基本概念和分类3.2 微观经济学- 市场供求和均衡分析- 市场结构和企业行为- 政府干预和市场失灵- 成本与效益分析- 个人消费理论3.3 宏观经济学- GDP和经济增长- 通货膨胀和失业- 货币和货币政策- 经济周期和宏观调控- 国际贸易和经济全球化4. 教学方法本课程采用讲授、案例分析和小组讨论相结合的教学方法。

学生将通过听讲、阅读教材、参与案例讨论和小组项目等方式来研究和理解课程内容。

5. 评估方式学生的评估方式将包括平时表现、小组项目、期中考试和期末考试。

其中,平时表现包括参与度、作业完成情况和课堂表现等方面的评估。

6. 参考教材- Mankiw, N. G. 《宏观经济学原理》- Mankiw, N. G. 《微观经济学原理》- Krugman, P. R., & Wells, R. 《经济学原理》以上为该经济学课程的大纲概述,具体内容和教学安排可能会根据实际情况进行微调和调整。

希望通过本课程的学习,学生能够对经济学有更深入的理解,并能够运用经济学的思维和方法解决现实生活中的问题。

三、课程的教学内容及基本要求

第一章导论

教学目的:通过本章教学,使学生掌握经济学与微观经济学的基本概念;了解四类基本生产要素:土地、劳动、资本、企业家的管理才能;理解经济学要解决的基本问题:生产什么、如何生产、为谁生产。

掌握微观经济学的研究方法有均衡分析、边际分析、静态分析、动态分析、实证分析、规范分析。

了解微观经济学发展的基本脉络:早期的微观经济学、现代微观经济学的奠定与确立、发展和演变。

掌握微观经济学的理论框架。

教学重点和难点:本章的重点是选择的含义、微观经济学的研究对象、微观经济学与宏观经济学的含义。

难点是将初学者引入经济学的思维范式,理解经济学分析的前提条件。

主要教学内容:(1)经济学的基本问题:生产什么、生产多少、如何生产、怎样生产;(2)经济学的基本研究方法;(3)微观经济学的研究对象;(4)微观经济学与宏观经济

学的关系;(5)经济学的产生和发展。

第二章需求、供给和均衡价格的决定

教学目的:通过本章教学,使学生掌握需求、供给、均衡、均衡价格、均衡数量的基本概念;了解分别影响需求、供给的因素和均衡价格的决定;理解需求和供给规律、需求量和供给量的变动、需求和供给水平的变动、均衡价格的形成和变动;掌握需求、需求量和需求曲线、供给、供给量和供给曲线、均衡、均衡价格、均衡数量;掌握利用均衡分析经济现象

的能力。

教学重点和难点:本章的重点是供求的含义、供求定理、均衡价格,需求弹性的含义与弹性系数的计算、需求弹性与总收益的关系。

难点是各种弹性的概念、分类及计算。

主要教学内容:(1)需求、需求量和需求曲线;(2)供给、供给量和供给曲线;(3)需求弹性与供给弹性;(4)均衡产量、均衡价格、蛛网理论;(5)价格理论的应用。

第三章消费者行为理论(效用论)

教学目的:通过本章教学,使学生掌握消费者偏好、效用、总效用、边际效用、基数效应、消费者剩余、无差异曲线、商品的边际替代率、预算线、收入-消费曲线、恩格尔曲线、价格-消费曲线、替代效应、收入效应、正常物品、低档物品的基本概念;理解基数效用论与消费者均衡和序数效用论与消费者均衡的关系;掌握边际效用递减、消费者均衡、消费者偏好公理的基本原理;理解无差异曲线的特点;掌握收入变化和价格变化条件下的消费者选择和物品的替代效应和收入效应;学会运用效用与消费者均衡的经济学原理进行分析、解决

实际问题。

教学重点和难点:本章的重点是边际效用的含义、总效用与边际效用的关系、边际效用递减规律、无差异曲线的含义和特征、预算约束线的含义。

难点是需求曲线的推导;不同类

型商品替代效应与收入效应的分析。

主要教学内容:(1)消费者偏好;(2)无差异曲线;(3)预算约束线和消费者均衡

条件;(4)价格效应和消费者选择。

第四章生产论

教学目的:通过本章教学,使学生掌握企业组织、生产要素、生产函数、生产技术、总产量、平均产量、边际产量、边际报酬递减规律、等产量曲线、边际技术替代率等成本线、

等斜线、扩张线、规模报酬等基本概念;了解企业组织理论、生产技术与生产函数、短期生产函数与生产要素的合理利用、长期生产函数与生产要素的合理配置;了解企业的本质与目标、几种常见的生产函数;掌握边际报酬递减规律、边际技术替代率递减规律;学会用一种可变生产要素的投入、生产三个阶段的静态分析的方法来阐述生产者行为理论。

教学重点和难点:本章的重点是边际收益递减规律的含义、总产量、平均产量与边际产量的关系、规模报酬的含义与原因、等产量线的含义与特征、等成本线的含义和特征。

难点

是长期和短期生产函数的特征。

主要教学内容:(1)企业组织理论;(2)生产技术与生产函数;(3)短期生产函数与生产要素的合理利用;(4)长期生产函数与生产要素的合理利用;(5)生产要素的投

入组合与利润最大化。

第五章成本论

教学目的:通过本章教学,使学生掌握成本及其相关的基本概念;了解关于成本的各种曲线;理解掌握长期平均成本曲线的形状及生产规模的选择;了解成本的性质及成本的构成;

学会运用成本理论分析企业的投资行为及其生产规模的选择。

教学重点和难点:本章的重点是生产函数与成本函数的关系;短期成本曲线与长期成本曲线变动的特征。

难点是各种长短期成本曲线的关系。

主要教学内容:(1)成本的概念;(2)短期总产量和短期总成本;(3)短期成本曲线;(4)长期成本曲线;(5)规模经济与规模不经济。

第六章完全竞争市场

教学目的:通过本章教学,使学生掌握完全竞争市场及其相关的基本概念;了解完全竞争市场的形成条件;理解完全竞争市场的短期均衡和长期均衡、完全竞争市场的各个行业长期供给曲线;掌握完全竞争市场的需求曲线、收益曲线、边际收益曲线及厂商实现利润最大

化的条件下的均衡条件。

教学重点和难点:本章的重点是完全竞争市场的四个条件及完全竞争企业的四种生产状态;边际收益曲线,厂商实现利润最大化的均衡条件。

难点是完全竞争厂商的最优产量选择

和供给曲线。

主要教学内容:(1)完全竞争市场的条件;(2)完全竞争市场的短期均衡;(3)完全竞争市场的长期均衡;(4)完全竞争市场的长期供给曲线。

第七章不完全竞争市场

教学目的:通过本章教学,使学生掌握自然垄断、纯粹寡头、差别寡头、价格歧视、完全垄断市场的需求曲线、收益曲线、边际收益曲线;理解完全垄断厂商的短期均衡、长期均衡过程;掌握垄断竞争厂商的需求曲线与短期均衡、长期均衡的条件;了解寡头垄断市场的特征与需求曲线;理解古诺模型,能够比较不同市场的经济效率。

教学重点和难点:本章的重点是自然垄断、纯粹寡头、价格歧视,完全垄断厂商的短期均衡、长期均衡,寡头垄断市场的特征,古诺模型,不同市场的经济效率的比较。

难点是不

完全竞争厂商均衡的对比。

主要教学内容:(1)完全垄断市场的价格与产量;(2)垄断竞争市场;(3)寡头垄

断;(4)不同市场的经济效率的比较。

第八章生产要素市场理论

教学目的:通过本章的学习,要求学生熟练掌握不同类型厂商的要素需求原则,深刻把握边际生产率分配论的实质;掌握由厂商要素需求曲线导出市场要素需求曲线的方法。

学习过程中,注意将本章内容与第六、七两章的内容联系起来,认真体会厂商的要素需求行为与产品供给行为的一致性。

掌握要素供给的原则,熟知劳动、土地、资本三种生产要素的供给曲线及价格决定,了解欧拉定理、洛伦兹曲线和基尼系数。

在学习方法上,建议学生将要素需求理论和要素供给理论作为一个整体来把握,结合产品市场的均衡理论来理解和分析要素

市场的价格决定。

教学重点和难点:本章的重点是生产要素使用的原则;完全竞争条件下要素价格的决定;非完全竞争市场上的厂商行为;生产要素供给的原则;劳动的供给及工资的决定;土地的供给和地租的决定;资本的供给和利息的决定。

难点是不同市场结构下的要素供需条件。

主要教学内容:(1)生产要素的需求;(2)生产要素的供给;(3)要素市场的均衡。

第九章一般均衡理论

教学目的:通过本章教学,使学生掌握一般均衡、帕累托最优、交换契约曲线、生产可能性曲线、边际转换率的基本概念;了解瓦尔拉斯的一般均衡模型;掌握帕累托最优的条件和福利经济学基本定理;初步了解公平、效率与社会福利函数。

教学重点和难点:本章的重点是一般均衡理论、效率与公平、帕累托最优与福利。

难点

是一般均衡分析的三个条件。

主要教学内容:(1)一般均衡分析;(2)福利经济学基础;(3)效率与公平;(4)

帕累托最优与福利。

第十章市场失灵与政府管制

教学目的:通过本章教学,使学生掌握市场失灵、外部经济、外部不经济、私人物品、公共物品、科斯定理的基本概念;深入理解私人物品与公共物品的特征;了解市场市场失灵的

几种处理方法、了解政府调控失灵的原因。

教学重点和难点:本章的重点是市场失灵和政府因此而采取的对策。

难点是信息不完全

微观经济决策的影响。

主要教学内容:(1)不完全信息;(2)外部经济;(3)公共产品;(4)政府与市

场。