考点精讲 汉到元地方行政制度的演变

- 格式:ppt

- 大小:871.00 KB

- 文档页数:11

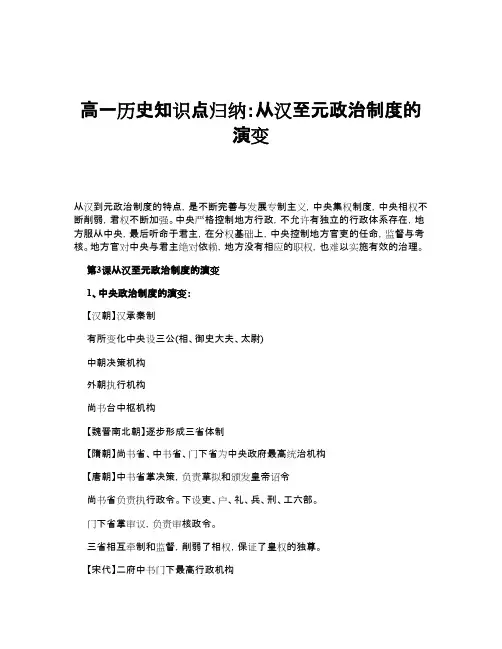

高一历史知识点归纳:从汉至元政治制度的演变从汉到元政治制度的特点,是不断完善与发展专制主义,中央集权制度,中央相权不断削弱,君权不断加强。

中央严格控制地方行政,不允许有独立的行政体系存在,地方服从中央,最后听命于君主,在分权基础上,中央控制地方官吏的任命,监督与考核。

地方官对中央与君主绝对依赖,地方没有相应的职权,也难以实施有效的治理。

第3课从汉至元政治制度的演变 1、中央政治制度的演变: 【汉朝】汉承秦制 有所变化中央设三公(相、御史大夫、太尉) 中朝决策机构 外朝执行机构 尚书台中枢机构 【魏晋南北朝】逐步形成三省体制 【隋朝】尚书省、中书省、门下省为中央政府最高统治机构 【唐朝】中书省掌决策,负责草拟和颁发皇帝诏令 尚书省负责执行政令。

下设吏、户、礼、兵、刑、工六部。

门下省掌审议,负责审核政令。

三省相互牵制和监督,削弱了相权,保证了皇权的独尊。

【宋代】二府中书门下最高行政机构 枢密院最高军政机构 参知政事副相,分割宰相的行政权 三司使管理财政,分割宰相的财权 【元朝】中书省最高行政机构 枢密院最高军事机构 宣政院统领宗教事务和管理西藏地区 2、地方政治制度的演变: 【汉朝】汉初,郡国并行制;汉武帝后期:设刺史制度 【隋唐唐中后期】地方军镇长官节度使越设越多,发展成藩镇割据局面 【宋】文臣做地方官;州县两级制 【元】在地方实行行省制度,行省之下,分别为路、府、州、县。

行省制度加强了中央集权,巩固了多民族国家的统一。

它的创立,是地方行政制度的重大变革。

边远民族地区高寒宣政院进行管理。

3、从汉至元政治制度特点:相权不断削弱,皇权不断增强。

地方权力不断削弱,中央权力不断增强。

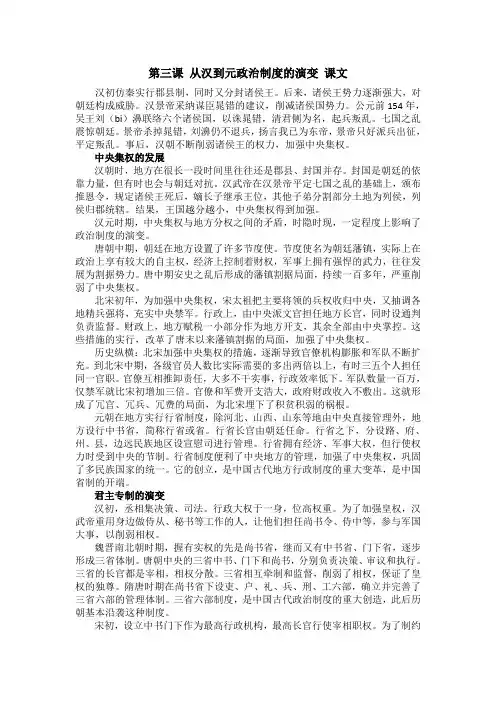

第三课从汉到元政治制度的演变课文汉初仿秦实行郡县制,同时又分封诸侯王。

后来,诸侯王势力逐渐强大,对朝廷构成威胁。

汉景帝采纳谋臣晁错的建议,削减诸侯国势力。

公元前154年,吴王刘(bi)濞联络六个诸侯国,以诛晁错,清君侧为名,起兵叛乱。

七国之乱震惊朝廷。

景帝杀掉晁错,刘濞仍不退兵,扬言我已为东帝,景帝只好派兵出征,平定叛乱。

事后,汉朝不断削弱诸侯王的权力,加强中央集权。

中央集权的发展汉朝时,地方在很长一段时间里往往还是郡县、封国并存。

封国是朝廷的依靠力量,但有时也会与朝廷对抗。

汉武帝在汉景帝平定七国之乱的基础上,颁布推恩令,规定诸侯王死后,嫡长子继承王位,其他子弟分割部分土地为列侯,列侯归郡统辖。

结果,王国越分越小,中央集权得到加强。

汉元时期,中央集权与地方分权之间的矛盾,时隐时现,一定程度上影响了政治制度的演变。

唐朝中期,朝廷在地方设置了许多节度使。

节度使名为朝廷藩镇,实际上在政治上享有较大的自主权,经济上控制着财权,军事上拥有强悍的武力,往往发展为割据势力。

唐中期安史之乱后形成的藩镇割据局面,持续一百多年,严重削弱了中央集权。

北宋初年,为加强中央集权,宋太祖把主要将领的兵权收归中央,又抽调各地精兵强将,充实中央禁军。

行政上,由中央派文官担任地方长官,同时设通判负责监督。

财政上,地方赋税一小部分作为地方开支,其余全部由中央掌控。

这些措施的实行,改革了唐末以来藩镇割据的局面,加强了中央集权。

历史纵横:北宋加强中央集权的措施,逐渐导致官僚机构膨胀和军队不断扩充。

到北宋中期,各级官员人数比实际需要的多出两倍以上,有时三五个人担任同一官职。

官僚互相推卸责任,大多不干实事,行政效率低下。

军队数量一百万,仅禁军就比宋初增加三倍。

官僚和军费开支浩大,政府财政收入不敷出。

这就形成了冗官、冗兵、冗费的局面,为北宋埋下了积贫积弱的祸根。

元朝在地方实行行省制度,除河北、山西、山东等地由中央直接管理外,地方设行中书省,简称行省或省。

汉到元政治制度的演变课标要求列举从汉到元政治制度演变的史实 ,说明中国古代政治制度特点。

基本内容1 .中央政治制度的演变1 )、“汉承秦制”,有所变化:汉承秦制(皇帝制度的发展、设置三公)有所变化汉武帝建立“中外朝”( “中朝”——决策机构、“外朝”——执行机构)东汉光武帝进壹步剥夺三公权限,扩大尚书台的权力——中枢机构2 )、三省六部制:魏晋南北朝时期逐步形成三省体制;隋朝时三省为中央政府最高统治机构;唐朝时三省分工明确(中书省掌决策,负责草拟和颁发皇帝诏令,尚书省负责执行政令,门下省掌审议,负责审核政令) ,既合作,又相互牵制和监督。

完善了三省六部的管理体制,此后历朝均基本沿袭。

3 )宋朝的政治制度特点:三省六部有名无实,设“二府”――中书门下(最高行政机构)和枢密院(最高军政机构)、三司(盐铁、度支、户部) 管理财政,削弱相权;后又设参知政事为副相分相权。

4 )元朝:废三省,行壹省制——中书省(最高行政机构),内置左、右丞相和平章政事,六部归其下;枢密院(最高军事机构) ;设宣政院统领宗教事务和西藏地区。

2 .地方政治制度的演变1 )汉代:汉初郡、国制且行。

武帝分全国为 13 州,设刺史监察地方。

东汉时期刺史逐步增添了地方行政权和军权。

东汉末年,地方行政区划由郡县俩级制转变成为州郡县三级制。

2 )隋:隋初,隋文帝废除郡级,形成州县俩级。

3 )唐代:沿用隋朝州县俩级制,太宗分全国为 10 道作为监察区,唐肃宗时道成州县之上行政实体。

4)宋代:派文臣做地方官,设通判监察,削减节度使权力。

州县俩级制,将唐朝的“道”改为“路”,于州县之上。

设平级四个机构,分掌军政财政司法和市场等事。

它们互不统属,各自直接对中央负责。

5 )元代:于地方实行行省制度,作为中书省的派出机构,行省之下设路、府或州、县;对边远民族地区设置宣慰司进行管理。

行省制度加强了元朝的中央集权统治,巩固了多民族国家的统壹。

行省制度的创立,是中国古代地方行政制度的重大变革,是中国省制的开端,影响深远。

从汉至元政治制度的演变知识点总结从汉至元政治制度的演变知识点总结总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料,它是增长才干的一种好办法,不如我们来制定一份总结吧。

总结怎么写才不会流于形式呢?下面是小编收集整理的从汉至元政治制度的演变知识点总结,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

从汉至元政治制度的演变知识点总结1教材地位本课内容是人教版新课程《历史》必修Ⅰ第一单元《古代中国的政治制度》中的第三课,介绍了从汉到元政治制度演变的史实,在本单元中起到承上启下的关键作用。

一条主线:君主专制中央集权的不断强化两对矛盾:中央与地方、君权与相权三个内容:地方政治制度的演变、中央政治制度的演变、选官用官制度的演变课标要求《高中历史新课程标准》对这一节内容作了这的要求:列举从汉到元政治制度演变的史实;说明古代中国政治制度演变的特点教学目标根据课标要求、教材内容和学生的具体情况,确立以下教学目标:知识与能力:1)了解并掌握从汉至元地方政治制度的演变。

2)掌握从汉至元中央政治制度的演变,尤其是相权的'演变。

3)了解从汉至元选官用官制度的变化,即从察举制到九品中正制再到科举制。

4)通过引导学生了解从汉到元政治制度演变的过程,总结中国古代政治制度的特点。

过程与方法:联系时代背景分析各项措施,理解历史概念,并逐步总结出中国古代政治制度的特点;引导学生重视图示、引文等材料,在对历史材料的研读和分析中,初步掌握处理历史资料的一般方法情感、态度、价值观:专制主义中央集权的不断加强是它的发展轨迹。

这一古代政治制度的特点,对中国历史发展产生了深远的影响。

它有助于多民族国家的巩固,但也对中国社会发展进步形成了阻碍;无论是汉族还是少数民族政权,都对统一多民族国家的巩固和发展做出过自己的贡献。

从汉至元政治制度的演变知识点总结2一、汉朝1、中朝(内朝):由皇帝亲信近臣(侍从、秘书)构成(这些人身份低微,被皇帝破格使用担任尚书令、侍中等),参与国家政治中枢的决策,导致由丞相、御史大夫为首所构成的官僚机构成了外朝,被拒于政治决策之外,削弱了相权,加强了君权。

汉至元地方制度的演变我国的地方制度源远流长,经历了多个朝代的变迁和发展。

从汉朝到元朝,我国的地方制度发生了重大变革,为后世地方制度的形成和发展奠定了基础。

本文将从汉至元四个朝代的地方制度演变进行梳理和分析。

一、汉朝地方制度汉朝建立初期,继承了秦朝的郡县制,实行郡国并行。

汉初,全国分为郡国百余个,郡下设县,县下设乡、亭、里等基层组织。

郡守、县令由皇帝直接任命,实行中央集权。

然而,郡国并行制度导致地方割据现象严重,为加强中央集权,汉武帝时期开始实行推恩令,削弱诸侯国势力,加强中央对地方的控制。

汉朝末年,地方行政区划逐渐演变为州、郡、县三级制。

州作为地方最高行政单位,下辖数个郡,郡下辖数个县。

东汉末年,州郡县三级制逐渐完备,形成了我国古代地方制度的基本框架。

二、魏晋南北朝地方制度魏晋南北朝时期,地方制度在汉朝基础上进行了调整。

曹魏时期,实行州、郡、县三级制,州为地方最高行政单位,下辖数个郡。

晋朝时期,地方行政区划基本沿用曹魏制度,但对州、郡、县的设置进行了调整,减少了一些州郡,加强中央对地方的控制。

南北朝时期,南朝宋、齐、梁、陈四个朝代的地方制度基本沿用晋朝制度。

北朝北魏、东魏、西魏、北齐、北周五个朝代的地方制度则有所创新。

北魏时期,实行州、郡、县三级制,增设了一些州郡,加强对地方的控制。

北周时期,地方制度基本沿用北魏制度,但对州、郡、县的设置进行了调整,减少了一些州郡。

三、隋唐地方制度隋朝统一后,为加强中央集权,实行州、郡、县三级制。

隋炀帝时期,对地方行政区划进行了调整,撤销了一些州郡,加强中央对地方的控制。

唐朝初期,地方制度基本沿用隋朝制度,但随着唐朝的繁荣,地方行政区划逐渐增多,形成了道、州、县三级制。

唐朝中期以后,地方制度发生了重大变革。

唐玄宗时期,实行“府兵制”,在地方设置府兵折冲府,加强中央对地方的军事控制。

同时,设立节度使,负责地方的军事、行政和财政事务。

节度使制度的实行,使地方权力过于集中,导致安史之乱等地方割据现象。

汉至元地方制度的演变汉至元地方制度的演变可追溯到两汉时期。

在西汉时期,地方行政机构的核心是郡、县和乡。

郡是地方行政的最高级别,由太守负责管理,县是郡下设的地方行政单位,由县令负责管理,乡则是县下设的基层行政单位,由乡长负责管理。

各级行政机构之间存在着明确的层级和职责关系,形成了相对完善的地方行政体系。

随着东汉政权的衰落和三国时期的战乱,中央政府的统治力量逐渐削弱,地方势力得以发展壮大。

在魏晋时期,地方势力得以进一步扩大,地方行政机构的地位和职能逐渐减弱,地方行政体系开始出现混乱。

尤其是州县制度的衰落,乡村行政管理的责任逐渐由豪强地主承担,地方上的军阀和豪强掌握了地方政权。

随着隋唐帝国的统一,地方行政机构得到一定程度的恢复和重建。

隋唐时期,地方行政重新建立了州、县、乡的行政体系。

州是地方行政的最高级别,由刺史负责管理,县是州下设的行政单位,由县令负责管理,乡则是县下设的基层行政单位,由乡长负责管理。

隋唐时期的地方行政制度相对稳定,职责分明。

随着宋代的到来,地方行政机构发生了一些变化。

宋代废除了州的制度,将地方行政机构重新设为路、府、州、县、乡的五级制度。

路为地方行政的最高级别,由经略使负责管理,府是地方行政的次级单位,由知府负责管理,州是府下设的行政单位,由知州负责管理,县和乡的管理方式基本不变。

宋代地方行政的旨在加强中央对地方的控制,有力地推动了地方行政的发展和统一元代时期,蒙古帝国建立,地方行政机构发生了较大的变革。

元代废除了宋代的路、府、州制度,改为直接设立行中书省、行尚书省、行省、路、府、州、县、乡的八级制度。

行中书省和行尚书省是中央机关,行省是地方行政的最高单位,由行台负责管理,路、府和州仍然是地方行政的次级单位,县和乡的管理方式基本不变。

元代地方行政体系的使中央政府的统治力量得到了进一步的加强,但对地方的控制也更加集中。

总的来说,从汉至元的地方制度演变可分为两个阶段:西汉至隋唐是地方行政制度从稳定到相对混乱的阶段,隋唐至元则是地方行政制度从重建到统一的阶段。

汉至元政治制度的演变知识归纳汉至元指的是中国历史上从汉朝到元朝这一段时间,这段时间内发生了许多政治制度的变化和演变。

本文将对汉至元政治制度的演变进行归纳和梳理,帮助读者更好地理解这一历史时期的政治制度发展。

一、汉朝政治制度汉朝政治制度的特点是皇权强盛,辅佐皇权的是中央官僚制度和丞相制度。

汉朝创立后,汉武帝废除了封建制度,实行郡县制度,以郡为行政区划,设丞相辅助统治,商鞅变法的一些制度也得以延续。

到了汉昭帝时期,中央官僚制度开始出现失控的情况,一些官员腐败,权力过大,导致政治腐败。

汉宣帝时期实行九品中正制,加强中央官僚制度的控制力度。

到汉献帝时期,中央官僚制度已经高度集权,但却导致了官僚失去了对地方的控制力,致使地方的权力更加分散。

二、三国政治制度三国时期,政治制度出现了明显的变化,曹操废除了丞相制度,改由天子直接掌控政务,增设的大将军与主簿对皇帝拥有更大的影响力。

同时,曹操提倡士族阶级,设立文学馆、儒学堂等,以培养贵族子弟的才干和使他们服从政府。

三国时期东吴政权的建立依托地方豪强,政权更加富有地方特色,是一个相对民主的政治制度,而刘备时期的蜀汉则是以儒家经典为政治指南,实行儒学维权治国的政治制度。

三、南北朝政治制度南北朝时期,政治制度的变化趋势更加突出。

南朝分为刘宋、南齐、梁、陈四个朝代,公推和亲族爵位成为了皇位继承的主要方式,这种民主决策制度史称“公推制”。

而北朝则是通过宦官掌控朝政,宦官专权是北朝政治制度的一大败笔。

隋朝的建立标志着中央集权的恢复,政治制度逐渐恢复汉代政治体制。

具体体现在,杨坚缩小农民兵的规模,强调武装力量的规模应该由国家掌控。

在制度上设立地方和中央机构,其中领汉朝的六部制成为隋朝机构的基础。

四、唐朝政治制度唐朝是中国历史上政治制度发展的高峰时期。

唐朝实行唐制,即“三省六部制”,这个制度一直沿用到明朝初期。

唐朝的统治者采取了一系列政策,如大力推儒,大力兴办科举制度、公孙述、杜预创办了门阀家族制度,提高了武士地位,创办了藩镇制等。

[键入文字]

高考历史一轮复习汉到元政治制度的演变知识点

汉承秦制西汉时期中央政治制度基本沿袭秦朝,但又有所变化。

以下是汉到元政治

制度的演变知识点,请大家学习掌握。

1.汉朝郡国并行制:西汉初年,在地方上继承秦朝的郡县制,同时又分封诸侯王国,

郡国两制并行。

2.唐朝三省六部制:

①中书省(负责草拟和颁布皇帝诏令),门下省(负责审核政令),尚书省(负责执行命令),在门下省下设政事堂,在尚书省下设六部.

②评价:三省的最官长官都是宰相,相权一分为三,三省相互控制和监督,保证了

君权的独尊,是中国古代政治制度的重大创造。

而六部分工明确,有利于提高行政效率。

3.元朝的行省制:

①行省是地方的最高行政机构。

两个单列的行政区划,一是中书省直辖的腹里(河北,山东,山西),一是宣政院管辖的西藏和四川、青海。

②作用:是我国省制的开端,是我国古代地方行政制度的重大改革,便利了中央对

地方的管理,对于加强中央集权,特别是调整好中央与地方的关系,具有重要的意义。

4.从汉到元政治制度的特点:

①从汉到元,政治制度不断发展了专制主义中央集权。

②中央严格控制地方行政,不允许有独立的行政体系存在.地方服从中央,最后听命

于君主.③中央对地方实行多层次,多渠道的管理.在分权的基础上,牢牢控制着地方官

吏的任免,监督和考核.

④这种高度的中央集权,造成地方官对中央和君主的绝对依赖

1。

高中从汉至元政治制度的演变历史知识点

关于高中从汉至元政治制度的演变历史知识点

了解汉朝郡国并行制和元朝的行省制度

郡国并行制:汉初刘邦实行的是郡国并行制(即郡县制和分封制同时实行)。

汉武帝时,逐步削弱王国势力。

行省制度:元朝为改变宋朝地方无权、人浮于事的局面,在地方实行行省制度。

除河北、山西、山东由中书省直接管理外,地方设行中书省,简称行省。

行省之下,分别为路、府、州、县,边远民族地区设置宣慰司进行管理。

行省制度,加强了中央集权,巩固了多民族国家的统一。

它的.创立,是地方行政制度的重大变革,是中国省制的开端。

理解唐朝三省六部制

从汉至元政治制度的演变历史知识点魏晋南北朝时期,逐步形成三省体制。

唐朝三省分工明确:中书省掌决策,负责草拟和颁发皇帝诏令;门下省掌审议,负责审核政令;尚书省负责执行政令。

三省相互牵制和监督,保证了君权的独尊,是中国古代政治制度的重大创造。

隋唐时,尚书省下设吏、户、礼、兵、刑、工,确立并完善了三省六部的管理体制。

了解我国古代主要的监察机构

汉武帝后期,分全国为13州。

州作为监察区,设级别不高的刺史,代表中央监察诸侯和地方高官。

唐太宗,依山河形势,分全国为10道,作为监察区。

下载全文。

汉至元政治制度的演变知识归纳在一定的时期,在一定历史条件下,会形成一定的法令和礼俗等规范,下面给大家带来一些关于从汉至元政治制度的演变知识归纳,希望对大家有所帮助。

一、中央集权的发展1、汉朝:地方管理由削弱到加强(1)汉高祖:实行郡国并行制,王国势力逐渐强大,威胁中央集权。

(2)汉景帝:削藩,平定“七国治乱”,将诸侯任免权收归中央。

(3)汉武帝:颁布“推恩令”,弱化王国,中央集权得到加强。

2、唐朝:中央集权削弱藩镇---安史之乱---藩镇割据唐玄宗在边境置藩镇,长官叫节度使,后发展为割据势力节度使安禄山、史思明发生叛乱,长达8年,唐朝由盛而衰。

3、北宋:进一步加强(1)措施:①军事(兵):收兵权,编禁军②行政(权):派文臣做知州,设通判负责监督③财政(钱):由中央掌控地方赋税开支(2)评价:①改变了唐末五代以来藩镇割据的局面,加强了中央集权;②导致官僚机构膨胀和军队不断扩充,形成“三冗”(冗官、冗兵、冗费)局面,为北宋埋下积贫积弱的祸根。

4、元朝:完善并发展(1)措施:①建立行省制度②省下设路、府、州、县③边远民族地区设置宣慰司(2)评价:①行省制度便利于中央对地方的管理,加强了中央集权,巩固了多民族国家的统一;②是中国古代地方行政制度的重大变革,是中国省制的开端。

二、君主专制的演进1、汉朝:汉承秦制,强化皇帝制度(1)汉初:丞相位高权重,集决策、司法、行政大权于一身;(2)汉武帝:重用伺从、秘书等担任尚书令、伺中等,削弱相权。

2、隋唐:创立与完善三省六部制(1)部门:三省指中书省、门下省、尚书省;六部指吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部。

(2)沿革:“三省六部”是自西汉以后长期发展形成的,魏晋南北朝握有实权的先是尚书省、继而是中书省、再是门下省;至隋朝正式确立,唐朝进一步完善。

(3)职能:“中书取旨,门下封驳,尚书奉而行之”(3)评价:①三省六部职权有分工,也有合作,相互牵制和监督,从而使封建官僚机构形成完整严密的体系,提高了行政效率,加强了政治的统治力量。

汉至元地方制度的演变汉至元时期是中国古代历史上的一个重要时期,这一时期地方制度经历了一系列的演变和发展。

本文将从汉至元地方制度的起源、发展经过和变革特点等方面进行阐述。

首先,汉至元地方制度的起源可以追溯到汉朝。

汉朝初期,中央政权高度集权,实行郡县制,地方行政机构主要有郡县、亭长和乡长。

郡县的设置是根据行政区域和人口分布而确定的,亭长和乡长则是负责管理亭和乡的地方官员。

但是在不同地区,地方制度的具体规模和职能有所不同。

随着汉朝的衰落和分裂,地方士族的崛起和地方势力的增强,地方制度逐渐发生了变化。

三国时期,地方政权开始出现,地方豪强和势力集团获取了更多的自治权和行政权力。

同时,地方制度中的县级行政单位逐渐减少,而地方政权的实际控制者成为了地方豪强和势力集团。

随着魏晋南北朝时期的动荡,地方政权的地位进一步提升。

魏晋南北朝时期地方政权的主宰者多是豪门大族,他们通过建设城市、修建城墙、设立城主、划定城区等手段,加强了对地方的控制和管理。

此外,地方政权还充当了地方经济管理的角色,通过发展农业、商业、手工业等手段,推动地方经济的繁荣。

隋唐时期,中国进入了统一的时期,地方制度也有了较大的变革。

唐代推行了县制,县成为了地方政权的核心单位。

县的建制在官方掌握的基础上进一步细化,县设立了许多乡、镇和村,地方行政机构也相应增多。

此外,唐代还设立了州和府级单位,以加强对地方的管理和控制。

宋代是中国古代地方制度的一个重要时期。

宋代的地方制度相对稳定,县长成为了地方政权中的核心官员。

宋代还加强了地方对农业和经济的管理,推行均田制和市易制,并发展了手工业和商业,使得地方经济得到了进一步发展。

元代是中国历史上的一个特殊时期,它是中国历史上唯一一个由外族统治的朝代。

元代地方制度继承了宋代的制度框架,但在官制和官员的任免上进行了一些改变。

元代采取轮班制度,地方官员每三年调任一次,以避免官员与地方势力结盟。

此外,元代还设立了责任制和考核制,加强了对地方政权的监督和管理。