魏晋南北朝时期的文化一科技、思想

- 格式:docx

- 大小:20.89 KB

- 文档页数:7

三国两晋南北朝时期社会经济的发展和民族大融合魏晋南北朝(一)考点解析:这部分内容主要集中在民族问题和社会结构的变化上。

需掌握重要制度。

兵制是这个时期具有代表性的制度,比如府兵制度,对后世产生了重要影响。

九品中正制、门阀制度很重要。

孝文帝改革是重点知识,无论是材料分析还是论述题都容易考到。

魏晋南北朝的思想、文化和科技容易出选择题,要掌握基础。

1.掌握官渡之战、赤壁之战、夷陵之战等重要战役及战役后的政局变化。

2.了解曹魏的政治、经济改革,如九品选官制、曹魏屯田等重要措施。

3.了解魏蜀吴的政治、经济、文化,要注意孙吴对江南地区的开发等事实。

4.要了解曹操其人以及他的用人思想。

5.了解诸葛亮以及评价。

6.了解西晋的建立以及统一全国的过程。

7.掌握太康之治、八王之乱、门阀制度、淝水之战、祖逖北伐、“王与马共天下”等知识点。

(二)考研了解:围绕本章主题,把握三个要点:1.三国两晋南北朝时期昭示这一时期国家多,战争多,是一个动荡时期,主要掌握动荡时期我们国家发展的主流趋势统一,由多国走向少国,为最后统一奠定基础。

2.社会进步,在分裂走向统一的过程中展示出来的积极的内容。

社会进步主要表现在:出现了新的政治制度、经济制度、军事制度,思想领域的变化,经济中心的开始南移。

3.民族融合是我国古代历史上第二次大分裂、大动荡时期,其突出的历史特征就是民族融合,民族融合具体表现在哪些方面,积极作用。

(三)研究大家:(1)周一良:《魏晋南北朝史札记》,中华书局,1985(2)王仲荦:《魏晋南北朝史》,上海人民出版社,1979(3)韩国磐:《魏晋南北朝史纲》,人民出版社,1983(4)唐长孺:《魏晋南北朝隋唐史三论》,武汉大学出版社,1993(5)田庆余:《东晋门阀政治》,北京大学出版社,1989在魏晋南北朝史研究领域学术界所称誉的“四大名旦”为:唐长孺、周一良、王仲荦、何兹全。

被誉为“四小名旦”为:田余庆、韩国磬、高敏、万绳楠。

魏晋南北朝的科技与文化魏晋南北朝,又称三国两晋十六国南北朝,关于魏晋南北朝的文化特点你了解多少?下面是有魏晋南北朝的文化特点,欢迎参阅。

1.文化艺术成就多样,各具特色东晋的王羲之稀释汉魏诸家的精华,集书法之昌明,被后世喻为“书圣”;东晋顾恺之的人物画,线条迷人,开朗传神,富于个性。

2.科技成就突出例如圆周率的排序、《齐民要术》、《水经注》等。

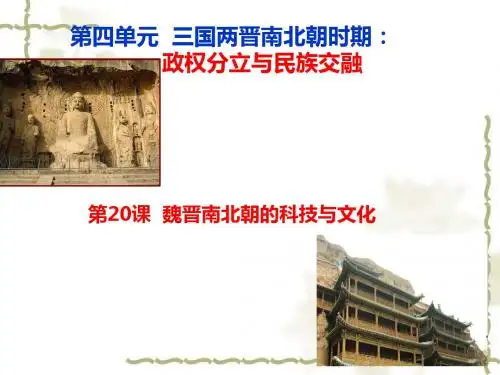

3.思想领域异常活跃佛教传至中国后快速发展,在南北方的政治、经济领域中饰演了关键角色,以至文学艺术的各个领域,也都贴上了佛教影响的烙印。

4.体现了民族大融合的特色关键的文化成就,源自相同的民族,也彰显了相同民族的风格。

5.带有分裂割据的烙印。

相同时期,相同地域的文化,有著显著的区别。

特别就是南北文化差异非常大,例如南北民歌风格的相同,外来佛教在南北的差距等。

(南方重佛辨,北方轻形迹,南方佛教艺术多由寺院共同组成,北方佛教艺术多由信徒制作等)一定的文化是由一定社会政治、经济决定的,同时也反映了当时的政治、经济状况。

政治上,虽然这一时期的民族矛盾十分激烈,但各族人民逐渐迈向和睦相处,发生了民族小融合。

当时,步入中原的各个少数民族,同汉族杂居,互相学习,不断融合。

经济上,北方经济恢复发展,江南经济在魏晋南北朝时期也得到了开发。

这一时期社会思想也异常活跃,各种学说并启,这就是继在战国“百家争鸣”后,我国历史上又一个思想解放的时代。

社会思想和学术文化的相对民主自由及多样化,有力的推动了魏晋南北朝时期文化的发展。

一、自觉趋向型文化特征黄巾小武装起义使得东汉小帝国的崩溃,保护其封建制度专制统治者的儒家伦理纲常受很大冲击,人们的思想从儒家名教的桎梏中证悟出,因而人的单一制人格和自觉精神获得一定程度的发展。

同时,汉末至隋约年内,基本上处在长期对立割据一方(西晋统一至八王之乱只有8年),战乱连年,社会动荡不安的时代。

那时每一个人,每一个家庭家族,每一个社会政治集团,每一个割据一方政权,建议得存活、改立和发展,都必须充分发挥人的主观努力,或者充分发挥人才的优势,从而有助于个人聪明才智的充份表明。

魏晋南北朝时期的文化演变和交流魏晋南北朝时期是中国历史上非常重要的时期,也是一个文化高潮时期。

在这个时期,中国的政治、经济、文化都发生了剧烈变化,这一时期的文化演变和交流对中国的后来发展产生了深远的影响。

一、魏晋南北朝时期文化背景和特点魏晋南北朝时期是中国历史上一个非常灿烂的时期,这一时期的文化氛围非常浓厚。

在政治、经济和文化领域,都发生了深刻的变化。

在这一时期,中国的统一被彻底打破,南北朝各自独立。

这一时期的文化特点主要是吸收并融合了前代文化的精华,大量的文人涌现出来,充分展现了智慧和才华。

二、魏晋南北朝时期的文化流派魏晋南北朝时期有许多文化流派,其中比较有代表性的有道家、墨家、法家、儒家和佛教等。

这些流派各自都有其独特的理论和实践体系,它们在魏晋南北朝时期都保持了相对独立的发展。

其中,儒家思想是以儒家经典为基础,发展出了以孔孟之道为核心的儒家学派。

儒家思想在当时的中国占据了非常重要的地位,具有很大的影响力。

佛教思想则是最早由外来文化涌入到中国的,它对中国文化的演变产生了深刻的影响。

道家思想则更注重灵性和自然,贯彻自然万物自生自灭的观点,是中国古代思想体系中一个高度奔放、深邃的学派。

三、魏晋南北朝时期的文学在魏晋南北朝时期,文学方兴未艾,书写、演奏、表演文学作品的门槛被打破,许多文学类别诞生,如散文、诗歌、小说等。

这一时期的诗歌作品,除了“乐府诗”及民间歌谣的传承外,更加侧重个体的感受。

文学作品中,展现出了很高的艺术性和特色,其特点是表达情感和个人思想,注重意境,刻画人物形象,其中“骈文”更是这时期的一大特色。

“骈文”,是指线条对称,句式相同或部分相同的文章,它在中国文化史上占有重要地位,成为了文学艺术的经典之一。

四、魏晋南北朝时期的科技在魏晋南北朝时期,有不少科技成就,这些成就对中国历史后续发展产生了非常重要的影响。

其中,农业领域表现优异,如推广水稻种植,能更好地满足当时人口日益增长的需求。

部编版七年级历史上册《魏晋南北朝的科技与文化》说课稿一、说教材1. 教材概述•教材名称:部编版七年级历史上册•教材单元:魏晋南北朝的科技与文化2. 教材内容解读本单元主要介绍了魏晋南北朝时期的科技与文化。

通过对魏晋南北朝时期的科技发展、文化成果以及对后世的影响进行了深入的探究,帮助学生了解这一历史时期的特点和重要性。

3. 教材目标•知识目标:了解魏晋南北朝时期的科技与文化的发展,掌握相关概念和重要内容。

•能力目标:培养学生的历史分析和综合运用能力,提升学生的历史文化素养。

•情感目标:激发学生对历史科技和文化的兴趣,培养学生对科技和文化传承的尊重和珍惜。

二、说教学设计1. 教学内容安排•第一课时:魏晋南北朝的时代背景及科技发展(学生通过教师引导,了解魏晋南北朝的时代背景和科技发展情况)。

•第二课时:魏晋南北朝时期的文化成果(学生通过教师示范和小组合作,了解魏晋南北朝时期的文化成果,如文学、绘画、音乐等)。

•第三课时:魏晋南北朝科技与文化的影响(学生通过教师讲解和小组讨论,了解魏晋南北朝科技与文化对后世的影响)。

2. 教学方法•情景教学法:通过创设场景,模拟历史情境,使学生能够深入感受当时的社会背景。

•合作学习法:通过小组合作、讨论等形式,激发学生的合作意识和主动性,提高学习效果。

3. 教学步骤•第一课时:–步骤一:导入,通过图片和故事情景引起学生的兴趣,激发学生思考。

–步骤二:介绍魏晋南北朝的时代背景,帮助学生了解当时的社会环境和历史背景。

–步骤三:讲解魏晋南北朝的科技发展情况,如农业、手工业、造纸术、火药等。

–步骤四:小组讨论,学生根据所学内容,整理出魏晋南北朝科技发展的几个关键点。

–步骤五:学生展示和总结,由学生自主展示他们的发现和总结。

•第二课时:–步骤一:导入,通过展示文化成果的图片激发学生的兴趣。

–步骤二:教师示范,通过展示和解说,向学生介绍魏晋南北朝的文化成果,如文学、绘画、音乐等。

–步骤三:小组合作,学生分组讨论,通过互动和合作,深入了解魏晋南北朝的文化成果。

第四单元三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融第20课魏晋南北朝的科技与文化(二)科学家祖冲之1.祖冲之生平。

祖冲之(429~500年),我国古代杰出的科学家,他在数学家、天文历法和机械制造方面都有重大成就。

2.祖冲之的成就。

(1)引导:请同学们自主阅读课本相关内容,找出祖冲之在自然科学方面的成就,并指出他在圆周率上有什么特殊贡献。

①祖冲之测算的一年的时间与现代天文科学测得的结果比较,只相差50秒。

②他造出的“千里船”,日行百里。

③他设计制造的水碓( dui)磨,能同时舂米、磨面。

④他利用并发展前人创造的“割圆术”,在世界上第一次把圆周率的数值计算到小数点以后的第七位数字,也就是在3. 1415926和3.1415927之间。

⑤祖冲之还写了一部数学专著《缀术》,在唐朝时被用作学校的课本,后传到日声、朝鲜,也被用作教材。

(2)引导:祖冲之是我国古代伟大的科学家,你认为他最值得你学习的地方是什么?前面我们学习了魏晋南北朝时期的农学和数学成就,除此之外,这一时期的书法、绘画和雕塑也很有特色。

(三)书法、绘画与雕塑1.学生自主阅读课文相关内容。

(1)提问:书法逐渐成为一门艺术是在什么时候?书法和写字是一回事吗?书法逐渐成为一门艺术是在东汉末年。

书法和写字不完全是一回事。

(2)提问:魏晋时期,书法字体有哪些变化?魏晋时期,书法字体由篆书、隶书转化到楷书,草书和行书也逐渐流行。

(3)过渡:魏晋时期,我国的书法艺术取得了很大成就,不仅书法字体由篆书、隶书雉化到楷书,草书和行书也开始流行,而且这一时期书法家辈出,在中国书法史上占有非常重要的地位。

其中的佼佼者便是大书法家王羲之。

下面,我们来学习具体内容。

2.王羲之和《兰亭集序》。

《兰亭集序》是王羲之50岁时所书。

全篇运用篆、隶、章草的笔法,中锋起转提按,意随笔转,线条如行云流水,字体极尽变化,楷草兼施,平稳中寓险峻,相同的字皆有不同表现,全文有二十个“之”字,都加以变化,无一雷同。

中国古代史复习:魏晋南北朝时期(220—580)注:朝代沿革并不需要同学们准确记忆,列在此是为了帮助大家更好地理解本单元的内容。

阶段特征政治:魏晋南北朝时期(公元220年-公元589年)是中国古代历史上的乱世,秦汉以来大一统的局面被打破,国家长期分裂,战乱频繁,腐朽的士族制度形成并充分发展。

民族关系:本阶段是中国历史上的民族大融合时期,北魏孝文帝改革对其产生积极促进作用。

经济:均田制度开始成为主要的土地制度。

文化:本阶段中国科技文化继续发展,超越秦汉,继续在世界上居于领先地位。

知识梳理一、政治(一)三省体制的逐步形成魏晋南北朝时期,中央握有实权的先是尚书省,继而有中书省和门下省,逐渐形成三省体制。

(二)选官制度:九品中正制魏晋南北朝时期选用官吏采用九品中正制,以门第作为选官标准。

世家大族子弟依靠门第即可步入仕途,因此他们往往不注重才能。

而才能出色但出身低微的人则很难出任高官。

随着世家大族的没落,这种制度已无法继续。

(三)北魏孝文帝改革1.背景439年,鲜卑族拓跋部建立的北魏以武力统一黄河流域。

但北魏政权文化落后,制度草率,民族矛盾和阶级矛盾尖锐。

为巩固统治,冯太后与北魏孝文帝先后进行改革2.措施①冯太后的改革:制定官吏俸禄制,整顿吏治;推行均田制和租调制;设立三长制。

②北魏孝文帝改革:迁都洛阳;移风易俗,通过易服色,讲汉语,改汉姓,与汉族通婚,改籍贯等措施,接受汉族先进文化。

3.意义推动北方经济迅速恢复与繁荣,加速北魏政权封建化的进程,促进民族大融合。

二、经济(一)农业1.耕作技术:北方旱地的耕耙耱技术形成,南方水田也采用耕耙技术2.水利灌溉:曹魏时,经改制的翻车用于灌溉(二)手工业1.冶铸业:南北朝出现灌钢法。

2.制瓷业:北朝烧出成熟的白瓷。

(三)经济政策和制度1.均田制①时间:公元485年,冯太后、孝文帝颁布均田令。

②措施:按一定标准,将国家控制的土地分配给农民耕种,土地不得买卖。

③作用:一定程度上使农民获得无主荒地,提高生产积极性,推动北方经济的恢复与发展;规定官民占有土地的最高限额,限制土地兼并;推动北方各少数民族转化为定居的农耕居民。

魏晋南北朝时期的文化(一)科技、思想时教案总第19课时

课题

魏晋南北朝时期的文化(一)科技、思想

教学目标(目的)

识记魏晋南北朝科技、思想概况;分析其历史背景和历

史贡献。

教学重点、难点

重点:南北朝科技的主要成就。

难点:佛教的传播与反佛。

备注

教法:以归纳分析为主,以补充材料为辅。

教

学

过

程

及

板

书

要

点

新课引入:在社会动荡与局部统一的大背景下,南北朝

的文化成就别具地域与民族特色。

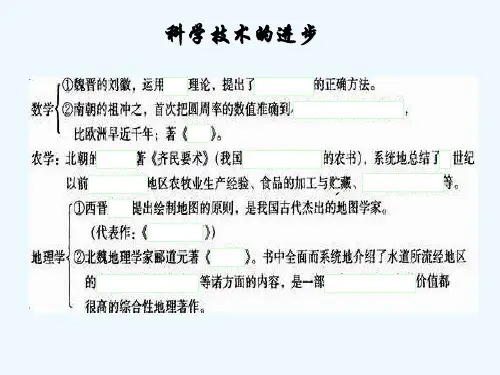

教学过程:第四节魏晋南北朝时期的文化一.科技:科学技术的进步1.数学:刘徽、祖冲之与圆周率。

刘

徽(魏晋)——计算圆周率方法“割圆术”。

祖冲之(南朝)——精确推算圆周率;著《缀术》(领先近1000年)。

祖冲之取得数学成就的条件(江南经济发展,前人研究成果,祖冲之个人才华)。

2.农学:贾思勰《齐民要术》,系统总结6世纪以前黄河中下游地区农牧业生产经验,

是中国现存最早最完整的农书。

《齐民要术》的问世反映什么现象(北方经济的恢复发展,民族融合加强)。

3.地理学:西晋裴秀《禹贡地域图》;北魏郦道元《水经注》。

裴秀(西晋)——著《禹贡地域图》,提出绘图原则(杰出地图学家)。

郦道元(北魏)——著《水经注》(地理名著与文学作品)。

祖冲之(429—500),字文远,南北朝时期杰出的数学家、天文学家和机械制造家。

在天文学方面,祖冲之创制了中国历法史上著名的

新历——《大明历》,他首次引用了岁差,是我国历法史上的一次重大改革。

在数学上,祖冲之推算出圆周率的

真值应该介于3.1415926和3.1415927之间,比欧洲要早一千多年。

在机械制造上,曾制造了铜铸指南车、利用

水力舂米磨面的水碓磨、能日行百里的“千里船”和计

时仪器漏壶、欹器等。

为了纪念祖冲之的功绩,人们将月球背面的一环形山命名为“祖冲之环形山”,将小行星1888命名为“祖冲之小行星”。

《齐民要术》是北魏时期的中国杰出农学家贾思勰所著的一部综合性农书,也是世界农学史上最早的专著之一,是中国现存的最完整的农书。

书名中的“齐民”,指平民百姓。

“要术”指谋生方法。

《齐民要术》大约成书于北魏末年(533年-534年),《齐民要术》系统地总结了6世纪以前黄河中下游地区农牧业生产经验、食品的加工与贮藏、野生植物的利用等,对中国古代农学的发展产生过重大影响。

《水经注》是公元6世纪北魏时郦道元所著,是我国古代较完整的一部以记载河道水系为主的综合性地理著作,在我国长期历史发展进程中有过深远影响,自明清以后不少学者从各方面对它进行了深入细致的专门研究,形成了一门内容广泛的“郦学”。

《水经注》全面而系统的介绍了水道所流经地区的自然地理和经济地理等诸方面内容,是一部历史、地理、文学价值都很高的综合性地理著作。

第页

教

学

过

程

及

板

书

要

点

二.思想:道教、佛教的传播与反佛

1.道教的改造与发展(儒释道三教合一趋势)(1)东晋葛洪:结合儒家思想,成为统治工具(儒道结合)。

(2)南朝陶弘景:吸收佛教教义和等级观念,建立神仙体系(佛道结合)。

2.佛教盛行与危害

(1)盛行原因:

①教义符合需要(人民摆脱苦难;统治者愚弄人民)。

②中外佛教交流(法显西行取经)。

(2)盛行危害:愚弄人民;浪费钱财;加重负担。

(3)反佛、灭佛:

①反佛:南朝齐梁间范缜《神灭论》。

②灭佛:北魏太武帝和北周武帝灭佛(“三武灭佛”外加唐朝唐武宗)。

南北朝时期佛教盛行的原因、表现和影响

(1)原因:思想基础——欺骗性与诱惑力(生死轮回、因果报应);社会基础——社会动荡,战乱不止,人民生活困苦;政治基础——统治者的推崇与提倡(梁武帝)。

(2)表现:僧尼增多,佛寺遍布;寺院经济恶性膨胀;佛教相关艺术的发展(石窟、建筑、绘画)。

(3)影响:

①积极:促进中外文化交流——法显《佛国记》;促进艺术发展——如石窟(云冈、龙门)、绘画(佛像画)等;促进反佛斗争与唯物思想发展——范缜《神灭论》。

②消极:消磨斗志,使人安于现状;耗费财物,加重经济负担;影响封建国家赋役来源——三武灭佛(北魏太武帝、北周武帝、唐朝武宗)。

范缜(约450~约515)中国南朝齐、梁时思想家,无神论者。

字子真。

南阳舞阴(今河南泌阳县西北)人。

曾任宁蛮主簿、尚书殿中郎、宜都太守、晋安太守。

他曾同佛教有神论者进行了两次公开的论战。

范缜反对佛教因果报应说,认为人生好比同一棵树上的花朵,有的花瓣被吹到厅堂,也有些花瓣飘落进粪坑中,这完全是自然现象,毫无因果可言。

对于形神之辩,他认为,形神相即,不得分离。

精神离开形体,不能单独存在。

著有《神

灭论》、《答曹思文难神灭神》(即《答曹舍人》)。

《神灭论》坚持了物质第一性的原则,系统地阐述了无神论的思想,指出人的神(精神)和形(形体)是互相结合的统一体。

葛洪(284~364)为东晋道教学者、著名炼丹家、医药学家。

字稚川,自号抱朴子,晋丹阳郡句容(今江苏句容县)人。

三国方士葛玄之侄孙,世称小仙翁。

他曾受封为关内侯,后隐居罗浮山炼丹。

著有《神仙传》、《抱朴子》、《肘后备急方》、《西京杂记》等。

葛洪继承并改造了早期道教的神仙理论,在《抱朴子内篇》中,他不仅全面总结了晋以前的神仙理论和神仙方术,同时又将神仙方术与儒家的纲常名教相结合,强调“欲求仙者,要当以忠孝和顺仁信为本。

若德行不修,而但务方术,皆不得长生也”。

葛洪较早观察并治疗一些急性传染病,如结核病、狂犬病、天花、恙虫病等。

葛洪炼制出来的药物有密陀僧(氧化铅)、三仙丹(氧化汞)等,这些都是外用药物的原料。

葛洪在炼制水银的过程中,发现了化学反应的可逆性,还记载了雌黄(三硫化二砷)和雄黄(五硫化二砷)加热后升华,直接成为结晶的现象。

师

生

互

动记录。