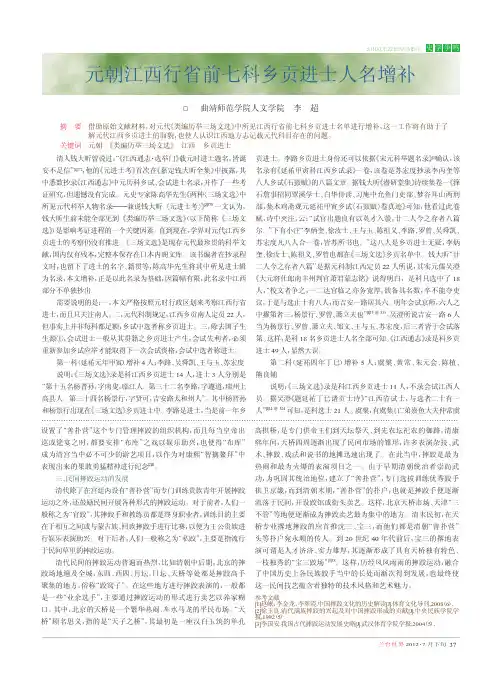

元朝江西行省前七科乡贡进士人名增补

- 格式:pdf

- 大小:93.35 KB

- 文档页数:2

安史之乱后,进入江西的中原移民主要集中于()赣北和赣东北安源工人俱乐部成立于1922年八大山人是()朱耷八一广场上八一南昌起义纪念塔的塔名题写者是()叶剑英八一建军节的确定是在第二次全国苏维埃代表大会八一起义宣告了中国共产党走上了()的道路。

武装夺取政权白鹭洲书院地创办者是()。

江万里被称为北宋倚声家初祖的是()晏殊被称为曹洞宗祖庭之尊的是真如禅寺被称为理学集大成者的是()朱熹被称为傩舞之乡的是()南丰被称为明朝第一位戏曲理论家的是()朱权被称为宋之苏武的是()洪皓被称为我国历史上第一部水稻品种专著的是()《禾谱》被称为元明清书院学规的范本的是()。

《白鹿洞书院学规》()被称为后世高腔之祖弋阳腔被公认为北宋诗文革新运动领袖的是()欧阳修被公认为当年最为丰富的南洋记载的著作是()岛夷志略》被联合国教科文组织列入《世界记忆遗产名录》的是()样式雷图档被民众奉为江西福主的是()。

许逊被乾隆皇帝称为江右两名士的是()蒋士铨、彭元瑞被清人姚燮称赞为奇丽动人,古今绝唱的是()《牡丹亭》被欧阳修称为草茶第一的茶叶是()日铸被视为明代最大的异端是王学被西方学者称为东方马可波罗的是汪大渊被一些学者誉为东方的莎士比亚的是()。

汤显祖被英国科技史家李约瑟称为中国17世纪百科全书的是()《天工开物》北宋时期,江西共创办书院()所。

54采茶戏发源于()赣南禅宗青原系的鼻祖是()行思禅宗曹洞宗创始人是()。

良价曹洞宗祖庭是()。

普利禅寺成化时期获明宪宗宠信的江西术士是()李孜省从客家月印三省传家中,可看出主人姓氏是()曾姓从客家月印知音遗范中,可看出主人姓氏是()钟姓崇仁学派的开创者是()吴与弼()出土的青铜器可与安阳殷墟、三星堆出土的青铜器相媲美。

大洋洲遗址春秋战国时期江西文化与()交流与融合较为深入吴越文化和荆楚文化春秋战国以前,江西境内的主要居民是()百越族大洋洲遗址位于()新干道教正一派的发源地是()龙虎山《岛夷志略》的作者是()。

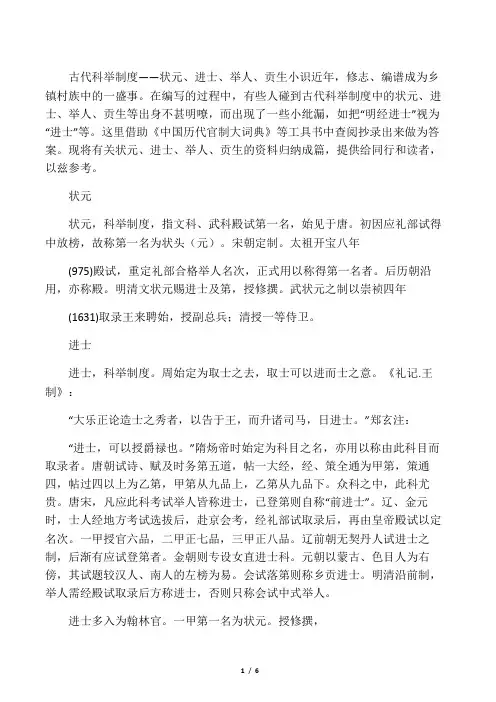

古代科举制度——状元、进士、举人、贡生小识近年,修志、编谱成为乡镇村族中的一盛事。

在编写的过程中,有些人碰到古代科举制度中的状元、进士、举人、贡生等出身不甚明嘹,而出现了一些小纰漏,如把“明经进士”视为“进士”等。

这里借助《中国历代官制大词典》等工具书中查阅抄录出来做为答案。

现将有关状元、进士、举人、贡生的资料归纳成篇,提供给同行和读者,以兹参考。

状元状元,科举制度,指文科、武科殿试第一名,始见于唐。

初因应礼部试得中放榜,故称第一名为状头(元)。

宋朝定制。

太祖开宝八年(975)殿试,重定礼部合格举人名次,正式用以称得第一名者。

后历朝沿用,亦称殿。

明清文状元赐进士及第,授修撰。

武状元之制以崇祯四年(1631)取录王来聘始,授副总兵;清授一等侍卫。

进士进士,科举制度。

周始定为取士之去,取士可以进而士之意。

《礼记.王制》:“大乐正论造士之秀者,以告于王,而升诸司马,日进士。

”郑玄注:“进士,可以授爵禄也。

”隋炀帝时始定为科目之名,亦用以称由此科目而取录者。

唐朝试诗、赋及时务第五道,帖一大经,经、策全通为甲第,策通四,帖过四以上为乙第,甲第从九品上,乙第从九品下。

众科之中,此科尤贵。

唐宋,凡应此科考试举人皆称进士,已登第则自称“前进士”。

辽、金元时,士人经地方考试选拔后,赴京会考,经礼部试取录后,再由皇帝殿试以定名次。

一甲授官六品,二甲正七品,三甲正八品。

辽前朝无契丹人试进士之制,后渐有应试登第者。

金朝则专设女直进士科。

元朝以蒙古、色目人为右傍,其试题较汉人、南人的左榜为易。

会试落第则称乡贡进士。

明清沿前制,举人需经殿试取录后方称进士,否则只称会试中式举人。

进士多入为翰林官。

一甲第一名为状元。

授修撰,第二、三名分别为榜眼、探花,授编修。

二、三甲可考庶吉士、给事中、主事、中书、行人、太常博士、国子博士,或授地方府推官,州、县等官。

举人举人,选举制度。

其称始见于汉,因由各地官吏荐举,故名。

后俗称举人。

专指科举制度中应贡举考试的各科士人。

竭诚为您提供优质文档/双击可除元代的科举制度篇一:科举话旧--浅谈辽金元三朝的科举制度科举话旧--浅谈辽金元三朝的科举制度辽代科举至圣宗耶律降绪统和六年(988年),方行贡举。

其规制“颇用唐进士法取人”,也就是说,辽代的科举制度是大致仿照了唐代的科举制度的。

最初每冬只放进士一二人,开泰元年(1012年)后逐渐增加取士人数,每科录取50~70人左右,并规定契丹人不准应试。

取士人数最多时,达一百三十余人。

进士分甲、乙两科,最初只设乡贡、礼部试二级(元代的科举制度)。

到重熙五年(1036年)十月,巡兴宗耶律宗真在丞相张俭的建议下,以《日射三十六熊赋》、《幸燕诗》为题,试进士于廷,廷试亦成为辽之科举制度。

辽代约开贡举56次,所取状元可考者53人。

56次贡举,对于一个先后存在209年的少数民族掌权的朝代而言可谓不少。

但是进士出身,真正任命为官者,却少得可怜,可见辽统治者对科举的真正含义还缺乏科学的研究,又因辽之契丹文难考,保留的辽代科举资料又甚贫乏,笔者才疏,故只能粗略简述这些,有待他人继续研究。

金代的科举制度是在总结了辽代的科举制度的经验教训后建立的。

“辽起唐季,颇用唐进士法取人,然仕于其国者,考其致身之所自,进士才十之二三耳”。

就是说,辽代虽然沿用唐朝科举制度而行科举,但进士出身被任命为官的,也只不过十分之二三,科举只不过是个摆设。

“金承辽后,凡事欲轶辽世,故进士科目兼采唐宋之法而增损之,其及第出身,视前代特重,而法亦密焉”,就是说金代科举虽采唐宋之制但能扬长避短,对进士出身者能予器重,而法亦非常严密。

金在开国之初,考试分词赋进士、经义进士两类。

词赋进士考试、诗、策论各一道;经义进士考经义、策论各一道。

录取名额不定,考试亦不定期。

到天会五年(1127年),金军占领河北、河东之后,官吏贫缺,急需补充。

金太宗便根据辽、宋旧制的不同,下诏对南北士人各以其素习之业取士,号称“南北选”。

至天眷元年(1138年)五月,熙宗亦下诏,命南北选各一词赋、经义两科进士。

《跋张文忠公帖》讹误辨析两则摘要:文渊阁四库全书收录元代王礼《跋张文忠公帖》经查证存在两处错载:跋中进士“干文传”错录为“千文传”,延祐二年进士汪泽民实际是延祐五年登科。

文章对跋中延祐二年进士名单错载之处略作考证辨析,追溯原因,订其讹误,以期恢复《跋张文忠公帖》原貌,进而为研究元代科举进士提供方便。

关键词:跋张文忠公帖;千文传;汪泽民中图分类号:K247文献标识码:A 文章编号:2095-0439(2019)03-0097-03(中南大学文学与新闻传播学院湖南长沙410012)延祐二年科举为元代立国之后第一次科举考试,史称延祐首科,此科进士题名录不存于世。

四库本王礼《麟原文集》中收录《跋张文忠公帖》,此中所列此科进士名单一直是元代延祐首科研究和元代进士辑考的重要依据。

王礼得见此帖,为其作跋,其中提及:某尝求我朝科目得人之盛,无如延祐首榜。

圣继神传累朝,参错中外。

闻望之重如张起岩、郭孝基;文章之懿如马祖常、许有壬、欧阳玄、黄溍;政事之美如汪泽民、杨景行、千文传辈,不可枚举。

[1](P439)跋中所举进士除千文传和汪泽民二者,其余张起岩等人经诸学者多方查证皆第延祐首科无误。

元朝科举进士名录多亡佚不存,自清末大家钱大昕至现代学者沈仁国,学界始终在努力构建元代进士名单,然而中国古代文献浩如烟海,非短时间内所能穷尽,且元代进士碑几经毁坏,现世所存文献资料真伪难辨,所以元进士辑考不免有遗漏错讹之处。

这直接导致了元代科举进士群体研究缺乏明确史料支撑,进而影响元代科举制度的具体考察,基于元代科举之上的诸多研究亦不能得到充分展开。

一、“千文传”之误干文传(1276—1353),字寿道,号仁里,平江人。

延祐二年(1315)登进士第。

《跋张文忠公帖》中为“千文传”者实为干文传。

故宫博物院现藏干文传亲笔《跋朱熹<城南倡和诗卷>》,落款“吴郡干文传”,由此可见四库本“千文传”为误。

元代王礼“著作甚富,不求闻于时,故所传绝少”[2](P920),又因元明易代之际,文多散逸。

古代科举制度——状元、进士、举人、贡生小识近年,修志、编谱成为乡镇村族中的一盛事。

在编写的过程中,有些人碰到古代科举制度中的状元、进士、举人、贡生等出身不甚明嘹,而出现了一些小纰漏,如把“明经进士”视为“进士”等。

这里借助《中国历代官制大词典》等工具书中查阅抄录出来做为答案。

现将有关状元、进士、举人、贡生的资料归纳成篇,提供给同行和读者,以兹参考。

状元状元,科举制度,指文科、武科殿试第一名,始见于唐。

初因应礼部试得中放榜,故称第一名为状头(元)。

宋朝定制。

太祖开宝八年(975)殿试,重定礼部合格举人名次,正式用以称得第一名者。

后历朝沿用,亦称殿。

明清文状元赐进士及第,授修撰。

武状元之制以崇祯四年(1631)取录王来聘始,授副总兵;清授一等侍卫。

进士进士,科举制度。

周始定为取士之去,取士可以进而士之意。

《礼记.王制》:“大乐正论造士之秀者,以告于王,而升诸司马,日进士。

”郑玄注:“进士,可以授爵禄也。

”隋炀帝时始定为科目之名,亦用以称由此科目而取录者。

唐朝试诗、赋及时务第五道,帖一大经,经、策全通为甲第,策通四,帖过四以上为乙第,甲第从九品上,乙第从九品下。

众科之中,此科尤贵。

唐宋,凡应此科考试举人皆称进士,已登第则自称“前进士”。

辽、金元时,士人经地方考试选拔后,赴京会考,经礼部试取录后,再由皇帝殿试以定名次。

一甲授官六品,二甲正七品,三甲正八品。

辽前朝无契丹人试进士之制,后渐有应试登第者。

金朝则专设女直进士科。

元朝以蒙古、色目人为右傍,其试题较汉人、南人的左榜为易。

会试落第则称乡贡进士。

明清沿前制,举人需经殿试取录后方称进士,否则只称会试中式举人。

进士多入为翰林官。

一甲第一名为状元。

授修撰,第二、"三名分别为榜眼、探花,授编修。

二、三甲可考庶吉士、给事中、主事、中书、行人、太常博士、国子博士,或授地方府推官,州、县等官。

举人举人,选举制度。

其称始见于汉,因由各地官吏荐举,故名。

后俗称举人。

古代科举制度——状元、进士、举人、贡生小识近年,修志、编谱成为乡镇村族中的一盛事。

在编写的过程中,有些人碰到古代科举制度中的状元、进士、举人、贡生等出身不甚明嘹,而出现了一些小纰漏,如把“明经进士”视为“进士”等。

这里借助《中国历代官制大词典》等工具书中查阅抄录出来做为答案。

现将有关状元、进士、举人、贡生的资料归纳成篇,提供给同行和读者,以兹参考。

状元状元,科举制度,指文科、武科殿试第一名,始见于唐。

初因应礼部试得中放榜,故称第一名为状头(元)。

宋朝定制。

太祖开宝八年(975)殿试,重定礼部合格举人名次,正式用以称得第一名者。

后历朝沿用,亦称殿。

明清文状元赐进士及第,授修撰。

武状元之制以崇祯四年(1631)取录王来聘始,授副总兵;清授一等侍卫。

进士进士,科举制度。

周始定为取士之去,取士可以进而士之意。

《礼记.王制》:“大乐正论造士之秀者,以告于王,而升诸司马,日进士。

”郑玄注:“进士,可以授爵禄也。

”隋炀帝时始定为科目之名,亦用以称由此科目而取录者。

唐朝试诗、赋及时务第五道,帖一大经,经、策全通为甲第,策通四,帖过四以上为乙第,甲第从九品上,乙第从九品下。

众科之中,此科尤贵。

唐宋,凡应此科考试举人皆称进士,已登第则自称“前进士”。

辽、金元时,士人经地方考试选拔后,赴京会考,经礼部试取录后,再由皇帝殿试以定名次。

一甲授官六品,二甲正七品,三甲正八品。

辽前朝无契丹人试进士之制,后渐有应试登第者。

金朝则专设女直进士科。

元朝以蒙古、色目人为右傍,其试题较汉人、南人的左榜为易。

会试落第则称乡贡进士。

明清沿前制,举人需经殿试取录后方称进士,否则只称会试中式举人。

进士多入为翰林官。

一甲第一名为状元。

授修撰,第二、"三名分别为榜眼、探花,授编修。

二、三甲可考庶吉士、给事中、主事、中书、行人、太常博士、国子博士,或授地方府推官,州、县等官。

举人举人,选举制度。

其称始见于汉,因由各地官吏荐举,故名。

后俗称举人。

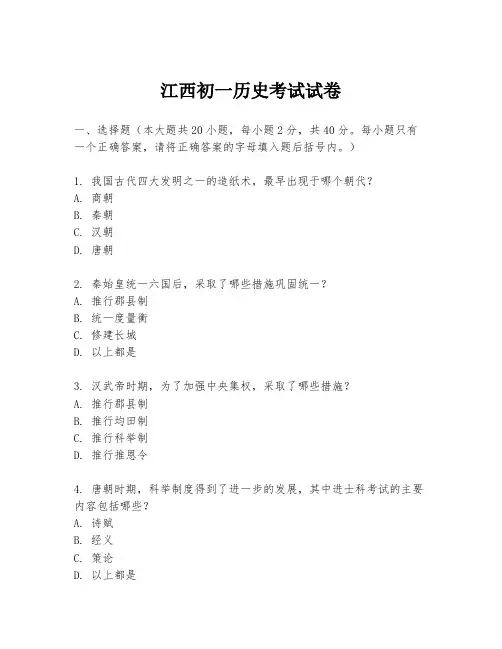

江西初一历史考试试卷一、选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分。

每小题只有一个正确答案,请将正确答案的字母填入题后括号内。

)1. 我国古代四大发明之一的造纸术,最早出现于哪个朝代?A. 商朝B. 秦朝C. 汉朝D. 唐朝2. 秦始皇统一六国后,采取了哪些措施巩固统一?A. 推行郡县制B. 统一度量衡C. 修建长城D. 以上都是3. 汉武帝时期,为了加强中央集权,采取了哪些措施?A. 推行郡县制B. 推行均田制C. 推行科举制D. 推行推恩令4. 唐朝时期,科举制度得到了进一步的发展,其中进士科考试的主要内容包括哪些?A. 诗赋B. 经义C. 策论D. 以上都是5. 宋朝时期,为了加强中央集权,采取了哪些措施?A. 推行科举制B. 推行均田制C. 推行保甲法D. 推行新法6. 元朝时期,为了加强对辽阔疆域的统治,采取了哪些措施?A. 推行行省制B. 推行科举制C. 推行保甲法D. 推行新法7. 明朝时期,为了加强中央集权,采取了哪些措施?A. 推行科举制B. 推行均田制C. 推行保甲法D. 推行新法8. 清朝时期,为了加强对辽阔疆域的统治,采取了哪些措施?A. 推行行省制B. 推行科举制C. 推行保甲法D. 推行新法9. 我国古代四大发明之一的印刷术,最早出现于哪个朝代?A. 商朝B. 秦朝C. 汉朝D. 唐朝10. 我国古代四大发明之一的火药,最早出现于哪个朝代?A. 商朝B. 秦朝C. 汉朝D. 唐朝11. 我国古代四大发明之一的指南针,最早出现于哪个朝代?A. 商朝B. 秦朝C. 汉朝D. 唐朝12. 我国古代四大发明之一的造纸术,最早出现于哪个朝代?A. 商朝B. 秦朝C. 汉朝D. 唐朝13. 我国古代四大发明之一的印刷术,最早出现于哪个朝代?A. 商朝B. 秦朝C. 汉朝D. 唐朝14. 我国古代四大发明之一的火药,最早出现于哪个朝代?A. 商朝B. 秦朝C. 汉朝D. 唐朝15. 我国古代四大发明之一的指南针,最早出现于哪个朝代?B. 秦朝C. 汉朝D. 唐朝16. 我国古代四大发明之一的造纸术,最早出现于哪个朝代?A. 商朝B. 秦朝C. 汉朝D. 唐朝17. 我国古代四大发明之一的印刷术,最早出现于哪个朝代?A. 商朝B. 秦朝C. 汉朝D. 唐朝18. 我国古代四大发明之一的火药,最早出现于哪个朝代?A. 商朝B. 秦朝C. 汉朝D. 唐朝19. 我国古代四大发明之一的指南针,最早出现于哪个朝代?A. 商朝B. 秦朝C. 汉朝D. 唐朝20. 我国古代四大发明之一的造纸术,最早出现于哪个朝代?A. 商朝C. 汉朝D. 唐朝二、非选择题(本大题共3小题,共60分。

兰台世界2012·7月下旬SHIXUEZHENGMING………………………………………………………………………………………………………………………………………………………设置了“善扑营”这个专门管理摔跤的组织机构,而且每当皇帝出巡或筵宴之时,都要安排“布库”之戏以娱乐助兴,也使得“布库”成为清宫当中必不可少的游艺项目,以作为对康熙“智擒鳌拜”中表现出来的果敢勇猛精神进行纪念[2]41。

三、民间摔跤运动的发展清代除了在宫廷内设有“善扑营”而专门训练贵族青年开展摔跤运动之外,还鼓励民间开展各种形式的摔跤运动。

对于前者,人们一般称之为“官跤”,其摔跤手和教练员都是终身职业者,训练目的主要在于相互之间或与蒙古族、回族摔跤手进行比赛,以便为王公贵族进行娱乐表演助兴。

对于后者,人们一般称之为“私跤”,主要是指流行于民间草里的摔跤运动。

清代民间的摔跤运动普遍而热烈,比如清朝中后期,北京的摔跤场地遍及全城,东四、西四、月坛、日坛、天桥等处都是摔跤高手聚集的地方,俗称“跤窝子”。

在这些地方进行摔跤表演的,一般都是一些“业余选手”,主要通过摔跤运动的形式进行卖艺以养家糊口。

其中,北京的天桥是一个繁华热闹、车水马龙的平民市场。

“天桥”顾名思义,指的是“天子之桥”,其最初是一座汉白玉筑的单孔高拱桥,是专门供帝王们到天坛祭天、到先农坛祀农的御路,清康熙年间,天桥四周逐渐出现了民间市场的雏形,许多表演杂技、武术、摔跤、戏法和说书的地摊迅速出现了。

在此当中,摔跤是最为热闹和最为火爆的表演项目之一。

由于早期清朝统治者崇尚武功,为巩固其统治地位,建立了“善扑营”,专门选拔训练优秀跤手拱卫京畿,而到清朝末期,“善扑营”的扑户,也就是摔跤手便逐渐流落于民间,开设跤馆或街头卖艺。

这样,北京天桥市场、天津“三不管”等地便逐渐成为摔跤卖艺最为集中的地方。

清末民初,在天桥专业撂地摔跤的应首推沈三、宝三,而他们都是清朝“善扑营”头等扑户宛永顺的传人。

元代状元榜元代状元榜作者:揭梦笃列图元仁宗1313年下诏恢复科举,1315年第一次开科取士,以后三年一次,直到1366年最后一次科举,中间因为因为元惠宗时期丞相伯颜擅权,执意废科举,1336年科举和1339年科举停办。

元朝总共举行了16次科举考试,考中进士的共计1139人。

国子学积分及格生员参加廷试录取正副榜284人,总计为1423人。

殿试结果分右、左两榜公布;元朝以右为尊,蒙古人、色目人因此名列右榜,汉人、南人列左榜。

两榜的第一名都是状元。

明初名臣刘基刘伯温于元统元年(1333年)中进士。

在中进士后不久,刘伯温被任命为江西高安县丞,后又任元帅府都事。

元朝16次科举,共有状元32人。

◆护都答儿护都答儿,又名护都沓儿,蒙古人。

生卒年代不详。

元延祐二年(1315)状元及第。

依例授为集贤修撰。

《元史》纪第25卷仁宗之二中记载:“三月乙卯,廷试进士,赐护都沓儿、张起岩等五十六人及第、出身有差。

”(四月)“辛已,赐进士恩荣宴于翰林院。

”“辛丑,赐会试下第举人七十以上从七流官致仕,六十以上府、州教授,余并授山长、学正,后勿援例。

”据此可知护都答儿为该科右榜即蒙古、色目人榜之状元。

◆张起岩张起岩,历城(今属山东)人。

字梦臣,号华峰。

生于元至元二十二年(1285),卒于元至正十三年(1353)。

元延祐二年(1315)左榜状元。

授集贤修撰。

转为国子监博士,升监丞,进为翰林院侍制,兼国史院编修官。

历任监察御史、礼部尚书、中书省参议,官至翰林院侍讲。

至元三年(1337),出为南台侍御史,入中台,出任燕南廉访使。

打击豪富,不容放贷害人、称霸作恶。

贫穷百姓凭张起岩作主而吐怨忿之气。

至正元年(1341),升任南台中丞、进为翰林承旨。

张起岩奉诏修撰辽、金、宋史。

任国史院总裁官。

累迁至荣禄大夫、翰林承旨学士。

张起岩幼从父学,其父为四川行省儒学副提举。

他学有所成,经察举为福山县学教谕。

由于他熟悉金代、宋代典故,且历史知识渊博,故总裁《三史》。

一、填空选择1、公元前201年:灌婴在南昌筑城设防,原名豫章郡2、心学开创者:陆象山3、江西古代饮食的特点:两个概括,一个综合4、茶的主要生产地:浮梁5、江西文化遗址:吴城商文化遗址,新干大洋洲商代大墓,万年仙人洞遗址6、江南到广州的陆路通道:大庾岭商道7、东方的莎士比亚:汤显祖8、郑谷以《鹧鸪诗》得名,时称为郑鹧鸪9、散文运动领导人:欧阳修10、龙虎山原名:云锦山。

张道陵曾在此炼丹11、刘慎虚、綦母潜、王季友《河岳英灵集》二、论述1、试述八大山人的艺术特色朱耷绘画艺术的特点大致说来是以形写情,变形取神;着墨简淡,运笔奔放;布局疏朗,意境空旷;精力充沛,气势雄壮。

他的形式和技法是他的真情实感的最好的一种表现。

笔情恣纵,不构成法,苍劲圆秀,逸气横生,章法不求完整而得完整。

他的一花一鸟不是盘算多少、大小,而是着眼于布置上的地位与气势。

及是否用得适时,用得出奇,用得巧妙。

这就是他的三者取胜法,如在绘画布局上发现有不足之处,有时用款书云补其意。

朱耷能诗,书法精妙,所以他的画即使画得不多,有了他的题诗,意境就充足了,他的画,使人感到小而不少,这就是艺术上的巧妙。

①绘画以大笔水墨写意著称,并善于泼墨,尤以花鸟画称美于世。

也最有个性。

其画大多缘物抒情,用象征手法表达寓意,将物象人格化,寄托自己的感情。

②创作上取法自然,笔墨简括凝练,大气磅礴,独具新意,创造了高旷纵横的风格。

可以用“笔简形赅”四字作概括,这是八大山人绘画艺术中最富有个性,也是影响最大的一类画。

③以形写情,变形取神,多采用象征和寓意的手法,是形式和技法为自己的思想感情服务,形式和内容达到了高度的统一。

2、试述李觏的“救弊、通变思想”一、“警宪邦国”的政治见解:张对北宋中期“积贫积弱”的社会现实进行全面改革。

他认为“治国之实,必本于财用”。

治理国家的基础,是经济,是物质财富。

反对实际物质利益和道德原则,即“利”和“义”对立起来。

二、合“礼”的利欲观与辟佛主张:注重经世致用,重《礼》学,反对孟子所谓的"重义轻利",成为宋学中"非孟"思潮的驱者。

自古江西就是人杰地灵之所,隋朝开始开科取士,到唐朝逐渐的完善科考制度,这泱泱历史长河,江西共涌现出44名状元,占全国状元总数的11.5%(总共504人不含武状元和女状元)明代建文二年(1400)庚辰科和永乐二年(1404)甲申科,鼎甲三人均为吉安人,这种连续两科包揽前三名的现象在中国科举史上绝无仅有。

翰林多吉水,朝士半江西!永乐三年(1405)选翰林院庶吉士28人入文渊阁,其中吉安府籍人占10名。

在全国性科举考试史上,出现过吉安府包揽前7名的盛事,震动了全国。

全国性的殿试几乎成了江西人的乡试。

永乐二年(1404年)甲申科状元曾启是江西吉安永丰人,榜眼周水和探花是吉安府吉水人。

二甲第一名杨相是吉安泰和人。

二甲第二、三、四名宋子环、王训、王直也是吉安府人。

杨相又兼得会元。

7名内阁大学士担任甲申科主考官和读卷官解缙、胡广、杨士奇、胡俨、全幼孜5人都是江西人。

江西省这一光辉记录在全国科举史上是独一无二的。

永乐二年甲申科的盛况不是孤立的。

前一科建文二年(1400年)庚辰科,状元胡广、榜眼王艮、探花李贯都是江西省吉安府人。

二甲第一名吴溥,第三名朱培也是江西人,前6名中,,江西占了5名。

在持续1300多年的科举考试制度中,据现有的资料统计,共开科733次,共取进士66100多名,包括金、辽、大西国、太平天国的科考取士在内。

经过查实的状元名单,自唐代第一个状元孙伏伽起,有名有姓的是613人。

状元这个数字有明显的遗漏,如唐代开科考试263次,有名有姓的状元只有143人。

另外武状元是185人,也有遗漏,如明代举行武举考试34次,可只留下10个状元的姓名。

江西是个好地方,正如唐代诗人王勃在《滕王阁序》中所说,“物华天宝,人杰地灵”。

在封建时代科举中,江西是人才辈出,自唐代会昌三年(843年),卢肇考中第一个状元起,江西出了42个文状元,5个武状元,2个恩赐状元。

宋代刘敞、董德元、赵汝愚三个人,本来殿试是一甲第一名的,因为宋代的某些制度的限制,因此由第一名被抑置为第二名,王安石本应第一,后被列位第四。

元朝虞集传文章世家虞集(1272—1348),字伯生,以书斋称“邵庵先生”。

祖籍四川仁寿,生于湖南衡州①。

为儒学世家,唐初名臣虞世南之后裔。

曾祖虞刚简,任南宋利州路提刑,曾得程朱氏微旨,著《易诗书论语说》,“蜀人师尊之”(《元史·虞集传》)。

祖父虞■,因文学盛名,为西南文望所宗。

父虞汲,任黄岗尉,与吴澄交往甚密,是南方理学草庐学派的讲友。

母杨氏也“明于性理”(《元史·虞集传》),故虞集因袭家学,三岁即知读书。

至元十二年(1275),元朝举兵南下,战乱不已。

虞汲一家避乱来到福州泉州地区。

至元十七年(1280),虞汲一家还至长沙。

虞集“始得书之摹本,尽读诸经,并通其大义”,从此,开始了对儒家经典的研习。

至元二十一年(1284),又迁居江西崇仁,父母为其求师临川谢仲直,遂得以系统学习经易之学。

吴澄对他的才华称叹不已,视为契家弟子,侍于身侧。

南宋名士遗老,因避乱多流寓江西。

虞集“游于诸公间,备问前修格言,考檄前代典故,于旧家世系源委,言若指掌”。

其贤才遂为江西行省官员董士选所知。

大德元年(1297),为董士选延请,以宾客从行京师。

虞集客授董氏学馆,并以文章游于文臣儒士间,得到当时的文章大家姚燧、程钜夫等人的称赞,被视为“异日斯文之柄”。

有些朝臣甚至称其“才堪御史”(赵汸:《虞集行状》)。

大德六年(1302),擢为大都路儒学教授,从此开始仕宦生涯。

任职国子学大德十一年(1307),武宗即位。

虞集为国子助教。

任职后即“以师道自任,申国学之成法,本圣贤之遗书,通雅俗以性情”,使国子诸生俱获其益。

他馆之士闻其名,也多相率请益为师。

至大四年(1311),爱育黎拔力八达即位,为元仁宗。

元仁宗欲以儒术治国,遂兴国子监,先后拜刘赓、吴澄为国子祭酒、国子司业。

虞集也升为国子博士。

时吴澄倡“为学以尊德性为本”之说,虞集亦言“惟学务修德,勿以利禄使之进”。

遂为朝中所非议,甚至有“吴澄为陆学,非国学,不可为国子师”之谤(《道园学古录》卷四四、四五)。

元朝科举与选官制度介绍元朝举行了十六次科举考试(简称元十六考),考中进士的共计1139人。

1313年,元仁宗下诏恢复科举。

1315年第一次开科取士,以后三年一次,直到元亡。

元惠宗时期,因丞相伯颜擅权,执意废科举,1336年科举和1339年科举停办。

元朝科举元太宗十年(1238年),元朝试诸道之士。

元世祖至元四年(1267年)九月,翰林学士王鹗请行选举法。

元世祖下诏中书省与翰林院商议选举程序。

至元六年(1269年)七月,立国子学。

十年(1273年),真金太子奉旨行科举。

次年(1274年),省臣议定科举程序。

至元二十一年(1284年),礼霍孙、留梦炎等请设科举。

许衡议科举,罢免诗赋,重视经学。

科举制度始定。

元仁宗皇庆二年(1313年)十月,定科举程序。

次月,下诏施行科举。

元太宗十年,元朝试诸道之士。

元世祖至元四年九月,翰林学士王鹗请行选举法。

元世祖下诏中书省与翰林院商议选举程序。

至元六年(1269年)七月,立国子学。

十年,真金太子奉旨行科举。

次年,省臣议定科举程序。

至元二十一年,礼霍孙、留梦炎等请设科举。

许衡议科举,罢免诗赋,重视经学。

科举制度始定。

元仁宗皇庆(1313年)二年十月,定科举程序。

次月,下诏施行科举。

有些文学史在叙及元代文学,尤其是元曲的兴旺发达时,往往认为,正是由于元朝统治者对知识分子的不重视,不行科举考试,才使得有才华的知识分子转向文学,尤其是元曲、杂剧等的创作。

这种结论下得也有点过于绝对。

元代并不是对所有的知识分子都不重视,只是对那些喜欢以诗、词、歌、赋夸示于人而又不懂经世之术的知识分子才真的不重视。

崛起于漠北的蒙古英雄们在入主中原后相当长一段时间仍质朴少文,这就无形中断了那些诗人、词人们的一条晋身之路。

这些失去了晋身机会的诗人、词人们当然要不满当时的统治者。

这种不满意被民族主义者加以利用,遂演化成了感情色彩极浓的儒不如倡(娼)的牢骚,才有了元曲中的嬉笑怒骂。

八倡、九儒、十丐这几个字在刚刚粉碎四人帮时,是一个使用频率颇高的词组。

进士是什么官职中国古代科举制度中,通过最后一级中央政府朝廷考试者,称为进士。

是古代科举殿试及第者之称。

下面由店铺给大家整理了进士是什么官职相关知识,希望可以帮到大家!进士历史沿革隋朝于605年首次开的进士科,被视为科举的开端。

隋、唐时,“进士科”只是科举各科中的其一,考的是诗赋。

因为进士科是常科,考取又最难,故此最为尊贵,地位亦成为各科之首。

宋代以前,进士只需要通过在尚书省举行的“省试”。

自宋以后,进士一律要经过由皇帝主持的“殿试”一关覆核和决定名次。

宋仁宗时,曾发生一名通过省试,但在殿试被黜落的考生愤而投奔西夏。

自此以后殿试都只定名次,而不会黜落考生。

在明朝和清朝,殿试分录取考生为三等称三甲。

一甲三人依次为状元、榜眼、探花,称“进士及第”。

二甲若干(清朝时一般为七人),称“进士出身”。

三甲称“同进士出身”。

世人统称录取者为“进士”。

进士是功名的尽头,就算是对名次不满意亦不可以重考。

从唐朝举行第一次科举考试开始算起,到1905年废除科举,近1300年的时间里,进士都是中国政治的主角。

仅仅靠接受正统的儒学教育培养出来的文人学士们,来维持一个庞大帝国的有效运转,这个现象在中外历史上都可以算是绝无仅有的了。

现代许多人误以为科举制出现以后,中国就从贵族社会过渡到了世俗社会。

其实大谬不然。

科举制的出现并不意味着贵族社会的终结,恰恰相反,对贵族社会的维系来说,它是一种更有效的手段。

科举制的出现,改变了的不是贵族掌握国家权力的事实,而是改变了贵族的生产机制,也就是由原来根据血缘世袭变成了后来通过考试来不断地量化生产。

比之前的世袭贵族制稍微公平些的地方在于,科举考试至少提供了一种更公平的竞争规则,如果撇开占有的社会资源的多少上的差异不论,那么这种机制至少在名义上保证每个人都可以通过自己的努力学习进入官僚系统,成为庞大的国家机器上的一颗螺丝钉。

由于长期以来戏曲等下层社会流行的传统艺术形式的渲染,让现代的很多人还有一个误会,以为只要一考上进士,就算是衣食无忧,可以做官了。

元朝的十六次科举1楼资料来源:《元史》《新元史》等元仁宗1313年下诏恢复科举,1315年第一次开科取士,以后三年一次,直到元朝灭亡,中间因为因为元惠宗时期丞相伯颜擅权,执意废科举,1336年科举和1339年科举停办。

元朝举行了16次科举考试,考中进士的共计1139人。

元仁宗时期延佑二年(1315)三月,廷试进士,五十六人及第。

延佑五年(1318)三月,廷试进士,五十人及第。

元英宗时期至治元年(1321)三月,廷试进士,六十四人及第。

元泰定帝时期泰定元年(1324)三月,廷试进士,八十六人及第。

泰定四年(1327)三月,廷试进士,八十六人及第。

元文宗时期至顺元年(1330)三月,廷试进士,九十七人及第。

元惠宗(元顺帝)时期元统元年(1333)三月,廷试进士,一百人及第。

刘基刘伯温于该年中进士。

因为丞相伯颜擅权,执意废科举,1336年科举和1339年科举停办。

至正二年(1342)三月,廷试进士,七十八人及第。

至正五年(1345)三月,廷试进士,七十八人及第。

至正八年(1348)三月,廷试进士,七十八人及第。

至正十一年(1351)三月,廷试进士,八十三人及第。

1351年五月,刘福通领导红巾军起义,在以后的十八年中,各地农民起义此起彼伏,此后的五次科举均受到全国战乱的影响。

至正十四年(1354)三月,廷试进士,六十二人及第。

至正十七年(1357)三月,廷试进士,五十一人及第。

至正二十年(1360)三月,廷试进士,三十五人及第。

至正二十三年(1363)三月,廷试进士,六十二人及第。

至正二十六年(1366)三月,廷试进士,七十三人及第。

附:元仁宗爱育黎拔力八达,在位时间1311年三月-1320年正月元英宗硕德八剌,在位时间1320年三月-1323年八月元泰定帝也孙铁木儿,在位时间1323年九月-1328年七月元文宗图帖睦尔,两次在位,第一次在位时间1328年九月—1329年正月,第二次在位时间1329年八月-1332年八月元惠宗妥欢帖睦尔,在位时间1333年六月-1370年四月,1368年八月逃离大都,回到漠北草原,1368年八月-1370年四月为北元皇帝∙2010-6-11 15:21∙回复∙2楼《剑桥中国辽西夏金元史》对元朝科举的介绍:恢复科举考试爱育黎拔力八达使官僚队伍更加儒化的大胆尝试,是他改革元朝制度的最重要措施。

元朝进士名录详单【实用版】目录1.元朝进士名录详单的概述2.元朝进士名录详单的历史背景3.元朝进士名录详单的主要内容4.元朝进士名录详单的研究价值5.元朝进士名录详单的现状与保护正文元朝进士名录详单,是指元朝时期通过科举考试选拔的进士名单,是研究元朝历史、政治、文化及科举制度的重要文物。

元朝是中国历史上首次由少数民族建立的大一统王朝,蒙古族统治者对科举制度进行了改革,使之更加符合蒙古族的统治需求。

因此,元朝进士名录详单具有很高的历史价值。

元朝进士名录详单的历史背景可以从两个方面来看。

首先,元朝实行民族歧视政策,将全国人民划分为四等,即蒙古人、色目人、汉人和南人。

这种民族歧视政策也体现在科举制度上,蒙古人和色目人享有更多的科举名额。

其次,元朝科举制度改革,实行“举世皆士”的制度,使更多的人有机会参加科举考试。

元朝进士名录详单的主要内容主要包括进士的姓名、籍贯、中式年份等基本信息。

通过对这些名录的研究,可以了解元朝科举制度的实施情况,以及各个时期的政治、经济、文化状况。

此外,名录中还记录了一些蒙古族进士的名字,对于研究蒙古族历史具有重要意义。

元朝进士名录详单的研究价值主要体现在以下几个方面:一是对了解元朝科举制度的实施情况及改革历程具有重要意义;二是为研究元朝时期的政治、经济、文化状况提供了珍贵资料;三是对于研究蒙古族历史,特别是蒙古族在元朝时期的地位和作用具有重要参考价值。

目前,元朝进士名录详单的现状与保护仍不容乐观。

一方面,由于历史原因,许多名录已经散失,保存下来的名录数量有限;另一方面,对于这些名录的研究尚不充分,很多珍贵资料尚未得到充分利用。

兰台世界2012·7月下旬SHIXUEZHENGMING………………………………………………………………………………………………………………………………………………………设置了“善扑营”这个专门管理摔跤的组织机构,而且每当皇帝出巡或筵宴之时,都要安排“布库”之戏以娱乐助兴,也使得“布库”成为清宫当中必不可少的游艺项目,以作为对康熙“智擒鳌拜”中表现出来的果敢勇猛精神进行纪念[2]41。

三、民间摔跤运动的发展清代除了在宫廷内设有“善扑营”而专门训练贵族青年开展摔跤运动之外,还鼓励民间开展各种形式的摔跤运动。

对于前者,人们一般称之为“官跤”,其摔跤手和教练员都是终身职业者,训练目的主要在于相互之间或与蒙古族、回族摔跤手进行比赛,以便为王公贵族进行娱乐表演助兴。

对于后者,人们一般称之为“私跤”,主要是指流行于民间草里的摔跤运动。

清代民间的摔跤运动普遍而热烈,比如清朝中后期,北京的摔跤场地遍及全城,东四、西四、月坛、日坛、天桥等处都是摔跤高手聚集的地方,俗称“跤窝子”。

在这些地方进行摔跤表演的,一般都是一些“业余选手”,主要通过摔跤运动的形式进行卖艺以养家糊口。

其中,北京的天桥是一个繁华热闹、车水马龙的平民市场。

“天桥”顾名思义,指的是“天子之桥”,其最初是一座汉白玉筑的单孔高拱桥,是专门供帝王们到天坛祭天、到先农坛祀农的御路,清康熙年间,天桥四周逐渐出现了民间市场的雏形,许多表演杂技、武术、摔跤、戏法和说书的地摊迅速出现了。

在此当中,摔跤是最为热闹和最为火爆的表演项目之一。

由于早期清朝统治者崇尚武功,为巩固其统治地位,建立了“善扑营”,专门选拔训练优秀跤手拱卫京畿,而到清朝末期,“善扑营”的扑户,也就是摔跤手便逐渐流落于民间,开设跤馆或街头卖艺。

这样,北京天桥市场、天津“三不管”等地便逐渐成为摔跤卖艺最为集中的地方。

清末民初,在天桥专业撂地摔跤的应首推沈三、宝三,而他们都是清朝“善扑营”头等扑户宛永顺的传人。

到20世纪40年代前后,宝三的撂地表演可谓是人才济济、实力雄厚,其逐渐形成了具有天桥独有特色、一枝独秀的“宝三跤场”[3]38。

这样,历经风风雨雨的摔跤运动,融合了中国历史上各民族跤手当中的长处而渐次得到发展,也最终使这一民间技艺蕴含着独特的技术风格和艺术魅力。

参考文献[1]赵岷,李金龙,李翠霞.中国摔跤文化的历史解读[J ].体育文化导刊,2008(6).[2]徐玉良.清代满族摔跤的兴起及对中国摔跤形成的贡献[J ].中央民族学院学报,1992(5).[3]李国安.我国古代摔跤运动发展史略[J ].武汉体育学院学报,2004(5).清人钱大昕曾说过:“《江西通志·选举门》载元时进士题名,皆诞妄不足信”[1]372,他的《元进士考》首次在《嘉定钱大昕全集》中披露,其中悉数抄录《江西通志》中元历科乡试、会试进士名录,并作了一些考证研究,但遗憾没有完成。

元史专家陈高华先生《两种〈三场文选〉中所见元代科举人物名录———兼说钱大昕〈元进士考〉》[2]370一文认为,钱大昕生前未能全部见到《类编历举三场文选》(以下简称《三场文选》)是影响考证进程的一个关键因素。

直到现在,学界对元代江西乡贡进士的考察仍没有推进。

《三场文选》是现存元代最珍贵的科举文献,国内仅有残本,完整本保存在日本内阁文库。

该书编者在抄录程文时,也留下了进士的名字、籍贯等,陈高华先生将其中所见进士辑为名录,本文增补,正是以此名录为基础,因篇幅有限,此名录中江西部分不单独抄出。

需要说明的是:一,本文严格按照元时行政区划来考察江西行省进士,而且只关注南人。

二,元代科制规定,江西乡贡南人定员22人,但事实上并非每科都足额,乡试中选者称乡贡进士。

三,除去国子生生源①,会试进士一般从其贯籍之乡贡进士产生,会试失利者,必须重新参加乡试应举才能取得下一次会试资格,会试中选者称进士。

第一科(延祐元年甲寅)增补4人:李路、吴舜凯、王与玉、苏宏度说明:《三场文选》录是科江西乡贡进士14人,进士3人分别是“第十五名杨晋孙,字南叟,临江人。

第三十二名李路,字遵道,瑞州上高县人。

第三十四名杨景行,字贤可,吉安路太和州人”。

其中杨晋孙和杨景行出现在《三场文选》乡贡进士中。

李路是进士,当是前一年乡贡进士。

李路乡贡进士身份还可以依据《宋元科举题名录》[3]确认,该名录有《延祐甲寅科江西乡试录》一卷,该卷是苏宏度抄录李丙奎等八人乡试《石鼓赋》的八篇文章。

据钱大昕《潜研堂集》诗续集卷一《箨石詹事招同覃溪学士、白华侍读、习庵中允鱼门吏部、梦谷耳山两刑部,集木鸡斋观元延祐甲寅乡试〈石鼓赋〉卷真迹》可知,他看过此卷赋,诗中夹注,云:“试官出题良有以英才入彀,廿二人今之存者八篇尔。

”下有小注“李炳奎、徐汝士、王与玉、陈祖义、李路、罗曾、吴舜凯、苏宏度凡八人合一卷,皆苏所书也。

”这八人是乡贡进士无疑,李炳奎、徐汝士、陈祖义、罗曾也都在《三场文选》乡贡名单中。

钱大昕“廿二人今之存者八篇”是据元科制江西定员22人所说,其实元儒吴澄《大元将仕郎南丰州判官萧君墓志铭》说得明白,是科只选中了18人,“校文者争之,一二达官临之亦务宽厚,欲备其名数,卒不能夺吏议,于是与选止十有八人,而吉安一路居其六。

明年会试京师,六人之中擢第者三,杨景行、罗曾、萧立夫也”[4]15册533。

吴澄所说吉安一路6人当为杨景行、罗曾、萧立夫、邹文、王与玉、苏宏度,后三者皆于会试落第。

这样,是科18名乡贡进士人名全部可知。

《江西通志》录是科乡贡进士49人,显然大误。

第二科(延祐四年丁巳)增补5人:虞槃、黄常、朱元会、陈植、熊良辅说明:《三场文选》录是科江西乡贡进士11人,不录会试江西人员。

据吴澄《题延祐丁巳诸贡士诗》“江西省试士,与选者二十有一人”[4]14册524可知,是科选士21人。

虞槃,有虞集《亡弟嘉鱼大夫仲常虞借助原始文献材料,对元代《类编历举三场文选》中所见江西行省前七科乡贡进士名单进行增补,这一工作将有助于了解元代江西乡贡进士的面貌,也使人认识江西地方志记载元代科目存在的问题。

元朝《类编历举三场文选》江西乡贡进士元朝江西行省前七科乡贡进士人名增补□曲靖师范学院人文学院李超摘要关键词37槃墓志铭》云:“岁丁巳,以蜀还,就试江西,明年,廷试,赐同进士出身,除吉安永丰臣。

”[4]27册571黄常,字养源,有虞集《送乡贡进士孔元用序》:“临川素号多士,前七举进士者,予弟仲常与黄养源同年。

”[4]26册195朱元会,抚州金溪人,有王祎《朱元会文集序》云:“元会讳夏,字符会,一字好谦,尝以《春秋》中延祐丁巳乡贡进士举,赴春官,不合。

”[4]55册284陈植,字中吉,吉安永丰县人,有吴澄《送陈中吉序》云“庐陵陈植,延祐四年江西省所贡士也,试礼部罢归”[4]14册144。

熊良辅,其所著《周易本义集成》前自序云:“丁巳以《易》贡”,《宋元学案》卷八三《乡贡熊梅边先生良辅》“字任重,别号梅边,南昌人,举仁宗延祐乡贡”。

第三科(延祐七年庚申)增补5人:夏镇、刘震、高若凤、王相、萧济美说明:《三场文选》录是科乡贡进士11人,进士3人分别是“第八名夏镇,袁州人。

第二十三名周尚之,字东扬,龙兴路人。

第四十一名刘震,吉安路吉水州人”。

周尚之也见《三场文选》乡贡进士中,夏镇和刘震是进士,他们也当为乡贡进士。

高若凤,据吴澄《重修李氏山房书院记》,“泰定初,学正李仲谋欲新书院,而牵制于有司。

会进士高若凤以州判官总儒学事”[4]15册199,明人解缙《先妣高太夫人鉴湖阡》云:“考讳若凤,字在翁,学者称灞雪先生,至正辛酉登进士。

”[5]785王相,据《元统元年进士录》,王充耘名字下有“从兄相,辛酉进士”[6]。

高若凤和王相是进士,也应当是乡贡进士。

萧济美,据吴澄《故逸士庐陵萧君墓志铭》“延祐庚申,济美与贡……至治辛酉下第。

”[4]15册568第四科(至治三年癸亥)增补4人:董方达、夏仲善、刘实翁、聂公升说明:董方达,有吴澄《送乡贡进士董方达赴吏部选序》云:“比及贡举复,其孙天衢,至治癸亥预江西乡试贡。

次年泰定甲子,礼部会试,人期其文百试百中,既而小却……天衢之字曰方达。

”[4]14册82夏仲善,即夏日孜,吉水人,元人王礼《教授夏道存行状》云:“延祐癸亥,从兄仲善以《易经》举于乡”。

[4]60册732刘实翁,吉水人,元人刘岳申《萧熙明墓志铭》云:“老友刘实翁晚贡于乡,其子震早登上第”[4]21册656,其子刘震见《三场文选》第三科会试名单,《江西通志》列刘实翁于是科,当可信。

聂公升,有吴澄《建昌路庙学记》云:“泰定元年肇始,至四年迄于成……乡贡进士旴江书院山长聂公升述郡士之意,请纪其迹”[4]15册123,《江西通志》将其列入“至治三年癸亥萧云龙榜”,当是乡试榜,书院山长是会试下第以乡贡恩授。

第五科(泰定三年丙寅)增补2人:戴迈、谢升孙说明:戴迈,据明人杨士奇《东里续集》卷十六《书禹贡传注详节》云:“先生治书经,尝从元进士戴迈养高讲习”,又《东里续集》卷三十六《故登州府学教授郭先生墓志铭》“登州府儒学教授泰和郭先生……又从前进士宁国尹戴迈先生学”,《江西通志》将其列为是科,当可信。

谢升孙,建昌南城人,虞集《汪县尹墓志铭》:“泰定丁卯,汪英赐进士出身……升孙与英同年进士也。

”[4]27册557他们是进士,也当是乡贡进士。

第六科(天历二年己巳)增补6人:刘性、杨撝、黄昭、萧霁、李炳、陈植说明:《三场文选》录是科乡贡进士12人,进士5人分别是“第二名刘性,字粹衷,吉安路录事司人。

第十二名欧阳朝,字泰初,袁州万载县人。

第二十二名,刘闻字文廷,吉安安福州人。

第二十四名夏日孜,字仲善,吉水州人。

第二十六名,杨撝,字谦则,吉安路吉水州人”。

除刘性、杨撝,其余人都在乡贡名单,刘性和杨撝是进士,应当是乡贡进士。

黄昭,据虞集《黄县尹墓志铭》“天历庚午,赐同进士出身者,昭也”[4]27册585,虞集《黄母詹宜人墓志铭》“长子曰昭,登天历庚午进士第”[4]27册645,另外《山东乡试题名录》[3]考官有“奉训大夫国子助教黄昭观澜,庚午进士,临川人”,黄昭是进士,也当是乡贡进士。

萧霁,据元人欧阳玄《元故将侍郎临安路录事司罗君墓志铭》:“求师讳曾……女四人,长适萧霁,余幼。

霁即立夫子,今江西乡贡进士”[4]34册730,刘岳申《萧熙明墓志铭》:“君讳如愚,字熙明……仲子立夫为伯兄后者,登乙卯第,授南丰州判官,孙霁,天历已巳举于乡”[4]21册656。

李炳,据《元统元年进士录》:“李炳……己巳乡试第廿一名。

”[6]陈植,据《元统元年进士录》“陈植……己巳乡试第廿一名。

”[6]所以是科乡贡进士可考18人。

第七科(至顺三年壬申)增补6人:李炳、李毅、陈植、徐邦宪、艾云中、熊爟说明:《三场文选》录是科乡贡进士9人、进士2人。