硝酸氧化性机理问题的探讨_谢育卿

- 格式:pdf

- 大小:484.60 KB

- 文档页数:10

课题3 硝酸氧化性的探究学习目标:1.了解硝酸的强氧化性,硝酸分别与Cu、C的反应2.认识浓硫酸在常温下与铁、铝的钝化作用学习方案:活动一:探究硝酸的性质(1)打开硝酸的瓶盖,瓶口出现白雾,并闻到刺激性气味。

说明硝酸有哪些物理性质?(2)稀硝酸保存在无色玻璃塞的玻璃瓶中,而浓硝酸保存在棕色玻璃塞的玻璃瓶中。

稀硝酸呈无色,而浓硝酸常常呈黄色。

试解释原因。

(3)在石蕊试液浓稀硝酸中滴加分别浓稀硝酸,滴加浓硝酸的试管中先变红再褪色,滴加稀硝酸的试管中变红。

试解释原因。

活动二:探究硝酸的强氧化性1、完成铜与浓稀硝酸的反应。

(1)观察实验现象。

(2)向与稀硝酸反应后的试管中通入NO2,溶液颜色与浓硝酸反应后的溶液颜色相同。

试解释原因。

(3)写出两反应的化学方程式(4)根据现象比较浓稀硝酸的氧化性。

(5)该实验应如何改进。

2、取两支试管各放入一根铁钉,分别加入浓稀硝酸。

浓硝酸中无明显现象,加热后剧烈反应溶液呈黄色同时生成大量红棕色气体。

稀硝酸中不加热就开始反应,溶液呈黄色同时在试管口出现红棕色气体。

(1)为什么加浓硝酸的试管不加热无明显现象?(2)写出两反应的化学方程式3. 将一小块木炭在酒精灯上加热至红热,投入盛有浓硝酸的试管中,木炭燃烧产生大量红棕色气体。

写出该反应的化学方程式。

4、从上面的实验可以看出,硝酸的浓度与还原产物的化合价有什么关系?活动三:认识硝酸与其他物质的反应中表现的强氧化性1.根据硝酸与铜、碳反应表现出来的规律,预测下列反应(用离子方程式表示)(1)稀硝酸与亚硫酸钠溶液反应(2)稀硝酸与四氧化三铁反应(3)浓硝酸与四氧化三铁反应(4)铝与浓硝酸反应2.金属与硝酸的反应产物既与浓度有关,还与参与反应的金属的活动性等因素有关。

若1.2g的金属镁恰好与120mL1mol/L硝酸完全反应。

试通过计算分析硝酸的还原产物是什么?3、用以下三种途径来制取等质量的硝酸铜:途径(1):铜与浓硝酸反应;途径(2):铜与稀硝酸反应;途径(3):铜先跟氧气反应生成氧化铜,氧化铜再与稀硝酸反应写出对应途径所发生反应的化学方程式,比较三种途径消耗试剂的量进行比较,并得出结论。

浓硝酸作氧化剂概述说明以及解释1. 引言1.1 概述本文旨在探讨浓硝酸作为氧化剂的性质、应用领域、原理与机理,并总结其在有机合成、金属蚀刻和火药制造等方面的实验研究结果。

同时,文章还将介绍使用浓硝酸时需要注意的安全事项和预防措施,以及储存和处理浓硝酸时需要遵守的环境保护要求。

最后,本文将对浓硝酸作为氧化剂的应用进行总结并展望未来研究和发展方向。

1.2 文章结构本文共分为五个部分:引言、浓硝酸作氧化剂、实验研究与案例分析、安全注意事项与环境影响评估以及结论。

在引言部分,我们将概述文章内容,并介绍各部分之间的关系。

1.3 目的本文旨在提供关于浓硝酸作为氧化剂的详细说明和解释。

通过对浓硝酸性质、应用领域以及原理与机理等方面进行深入探讨,读者可以更加全面地了解这种常见氧化剂的特点和用途。

同时,通过实验研究和案例分析,读者可以了解浓硝酸在有机合成、金属蚀刻和火药制造等方面的实际应用情况。

此外,文章还将重点介绍使用浓硝酸时需要注意的安全事项和预防措施,以及储存和处理浓硝酸时需要遵守的环境保护要求。

本文旨在为读者提供一份全面详尽的浓硝酸作为氧化剂的概述,并对未来的研究和发展方向进行展望。

2. 浓硝酸作氧化剂2.1 浓硝酸的性质与特点浓硝酸,分子式为HNO3,是一种无色液体。

其具有强烈的腐蚀性和氧化性。

浓硝酸在常温下呈油状或无色结晶形态,在加热后会产生微黄色。

它是一种极易挥发的液体,并能与空气中的水汽迅速混合。

浓硝酸具有较高的沸点和熔点,且能溶解多种物质,如金属、有机物等。

2.2 浓硝酸作为氧化剂的应用领域浓硝酸作为强氧化剂广泛应用于不同领域。

在有机合成中,浓硝酸可以作为重要的氧化剂来引发或促使反应进行。

它常被用于制备有机合成反应中需要进行氧化反应的化合物。

此外,浓硝酸还可用于许多工艺流程中,在金属加工、清洗和电镀工业等方面起着重要作用。

此外,浓硝酸也被广泛应用在火药制造、染料合成等领域。

2.3 浓硝酸作为氧化剂的原理与机理浓硝酸作为氧化剂的原理是通过释放或提供活泼的氧离子(O2-)来促使氧化反应发生。

硝酸的氧化性(实验探究)教案

然后

【实验探究总结】PPT展示,浓稀硝酸

和金属反应的规律

【板书展示】2、硝酸的氧化性体现在:可氧化一些还原性物质

S2- 、SO32-、Fe2+

I-等

【PPT展示】准备好的方案,学生做【分组实验】

【PPT展示】离子方程式和【探究小

结】

6I-+2NO3-+8H+===

3I2+2NO+4H2O

【板书展示】3.

浓硝酸可氧化一

些非金属单质,

如:碳、硫、磷

【探究小结】PPT

展示

【本节课思考与

讨论】PPT展示

【课堂练习】

【课堂小结】1、硝酸可以氧化金属和非金属单质、也能氧化一些还原性的物质,所以当这些还原性的离子与NO3-(H+)在同一溶液中时,就不能共存。

2、浓硝酸有很强的氧化性,和浓盐酸混合的王水就能将金溶解,可见其腐蚀性很强,所以使用时

应该小心,要有自我保护意识!

【下载本文档,可以自由复制内容或自由编辑修改内容,更多精彩文章,期待你的好评和关注,我将一如既往为您服务】。

鲁科版必修一第三章第二节第三课时《硝酸氧化性》教学设计一、实验教学目标(一)知识与技能通过实验提高学生设计实验、分析实验、操作实验的能力。

掌握硝酸的性质并能够解释和分析浓、稀硝酸和铜反应的实验现象,正确写出浓、稀硝酸和铜反应的化学方程式。

(二)过程与方法通过引导学生自行改进实验,让学生既动脑、又动手、还能解释实验现象。

(三)情感态度与价值观学生从中领会科学的魅力、培养他们创新的能力、通过化学方法对环境进行保护的意识。

四、实验重、难点重点:掌握硝酸的氧化性实验,着力发展学生的化学科学素养,培养学生的创新精神和综合实践能力。

难点:以探究、创新的方式认识硝酸的强氧化性。

二、实验仪器与药品仪器:注射器,导管;小烧杯,铁架台,“封闭可控一体式”创新实验装置(注射器3支、止水夹2个、三通导管1个)。

药品:浓硝酸(15mol.L-);稀硝酸(4mol.L-);铜片;铁丝,氢氧化钠溶液三、教学过程】根据氧化还原反应的规律可知,2、实演示教材实验和【实验1】取一瓶浓硝酸,打开瓶盖,小心地扇闻浓硝酸的气味【学生演示实验】请一组的同学演示一下【实验1】,并总结实验现象和结论【实验2】在两支试管中各放人一小块铜片,分别加入少量稀硝酸和浓硝酸,立即用蘸有氢氧化钠溶液的棉花封住试管口,观察试管中发生的现象。

【提问】1、观察到什么实验现象?得出【学生演示】【总结】实验现象:瓶口出现白雾,有刺激性气味。

结论:浓硝酸具有挥发性【观察记录】【回答】实验现象:滴加稀硝酸的试管中,反应较慢,有气泡产生,试管中的溶液讨论存在问题什么结论呢?【注】考虑到实验中产生有毒的气体会污染环境,教师演示,学生观察记录【问题探究1】利用该方法做铜与浓、稀硝酸的实验有什么优缺点?【总结】优点:装置简单,操作方便。

缺点:1、均产生有毒的气体,污染环境。

2、铜与浓硝酸反应,反应剧烈,难以控制。

3、铜与稀硝酸反应,产生的气体直接与空气接触氧化而变色,不便于观察实验现象。

硝酸分解反应中氧化剂和还原剂的物质的量概述说明1. 引言1.1 概述硝酸分解反应是一种重要的化学反应,在实验室和工业生产中具有广泛的应用。

在这个反应中,氧化剂和还原剂起到至关重要的作用。

氧化剂通过损失电子而使其他物质被氧化,而还原剂则通过得到电子而使其他物质被还原。

本文将探讨在硝酸分解反应中,氧化剂和还原剂的物质的量之间的关系。

1.2 文章结构文章将按照以下顺序展开对硝酸分解反应中氧化剂和还原剂物质量关系的探讨。

首先,我们将介绍硝酸的特性和用途,以便更好地理解该反应过程。

然后,我们将详细讨论氧化剂在该反应中的作用以及其与物质量之间的关系。

接下来,我们将深入探究还原剂在该反应中的作用,并详细讲解其与物质量之间的联系。

此外,本文还会包括实验方法与结果讨论部分,其中我们将介绍实验步骤、条件设置,并提供实验证据与观察结果进行说明。

我们还将根据实验结果进行相关理论解释和结果讨论。

最后,我们将在总结与启示部分对整个研究进行总结,并思考硝酸分解反应机理的问题。

1.3 目的本文的目标是探讨硝酸分解反应中氧化剂和还原剂物质量之间的关系。

通过对该反应过程中氧化剂和还原剂的作用及其物质量的影响因素的研究,我们旨在深入了解该反应机理并提供一定的启示。

这些研究成果有助于扩展我们对化学反应的认识,并为相关领域的进一步研究提供基础。

2. 硝酸分解反应中的氧化剂和还原剂2.1 硝酸的特性和用途硝酸是一种常见的无机化合物,化学式为HNO3。

它具有强烈的腐蚀性和氧化性,可以与许多物质发生反应。

硝酸在工业上广泛应用于金属表面处理、肥料生产、爆破剂制造等领域。

2.2 氧化剂在硝酸分解反应中的作用和量的关系在硝酸分解反应中,硝酸充当氧化剂。

因为硝酸能够释放出高浓度氧气,而氧气具有较强的氧化能力。

硝酸通过与还原剂(如铜粉、木炭等)反应,将其中一部分被氧化的元素还原回去,并使另一部分元素得以进一步被氧化形成气体或溶液中不稳定的产物。

在硝酸分解反应中,使用不同量的硝酸会导致不同程度的还原和氧化作用发生。

清泉州阳光实验学校硝酸典型教学设计研究课程分析:硝酸的氧化性是全章的重点内容,也是本节的教学难点。

教材在处理这部分内容时从实验入手,通过引导学生观察铜与浓硝酸和稀硝酸反响时的不同现象。

加深学生对硝酸氧化性的认识及对反响产物的记忆,同时也解开了学生在初中时学习实验室制氢气时不能选用硝酸的疑惑。

并且还从反响中氮元素的化合价变化和电子得失,来简单分析硝酸与金属的反响,使学生理解反响的本质,同时也复习了氧化复原反响的知识。

本节教学重点:硝酸的氧化性。

本节教学难点:硝酸的氧化性。

学情分析:在初中曾经介绍过硝酸具有酸的通性,对于硝酸的氧化性只是简单提及。

本节是在初中的根底上进一步介绍硝酸的一些性质。

教材从硝酸与金属反响不生成氢气引入,介绍了硝酸的两种特性——氧化性和不稳定性。

本课采用演示实验,分析实验现象,判断产生的物质,并与盐酸、硫酸作比照,最后归纳总结,可使学生对盐酸、硫酸和硝酸的理解更深化、透彻。

设计理念:以“诱导思维,探究研究〞为特征的探究教学和以“自主、探究、“学习理念为牲的新课程改革,都倡导变教为学,教学合一。

诱思探究学学论是对新齐发在教学中的微观层面上的理论化、系统化、理论化。

“诱思教学思想论〞指出处理好教与学的关系是教学的关键;“探究教学过程论〞强调要在实现认识子过程“三个层次要〞的同时,落实好“三个贯穿要素〞;“三维教学目的论〞重审知识在教学过程中的核心地位不能动摇,要在知识的形成过程中开展才能、培育品行;倡导“教贵善诱,学贵善思,以诱达思,启智悟道〞的启发式教学。

其目的都是为了突出学生的主体地位,教是为了使学生在教师导向性信息诱导下通过探究式学习方式实现真正的学,使学生通过能动的探究性学习活动实现主动性开展。

基于此,课堂教学设计拟如此展开:创设情境,激发兴趣→探究感知,认识性质→研究讨论,活泼思维→学以致用,迁移深化→三维交融,达成目的。

教学目的:使学生掌握硝酸的化学性质。

教学流程:一、创设情境,激发情意【课件投影】小故事:玻尔巧藏诺贝尔金质奖章玻尔是丹麦著名的物理学家,曾获得诺贝尔奖。

硝酸盐氧化硝酸盐是一类含有NO3-离子的化合物,它们在化学反应中表现出了重要的氧化性质。

硝酸盐氧化通常指的是硝酸盐和其它物质之间的氧化反应,特别是那些涉及到燃烧和爆炸的反应。

硝酸盐氧化应用广泛,包括炸药制造、合成材料制造、金属蚀刻、液体推进剂制造等。

在这些应用过程中,硝酸盐可以作为氧化剂,提供活性氧离子,使得被氧化的物质发生化学反应。

硝酸盐常用的氧化剂,如过氧硝酸钠、高氯酸铵等,都具有很高的氧化力,可以将很多有机物氧化成CO2、H2O。

硝酸盐氧化还可用于制备高纯度金属,如硝酸铜浸出法、硝酸铝溶解法等。

硝酸盐氧化反应的机理比较复杂,通常涉及到自由基反应、欧氏氧化、电子转移和分子裂解等。

其中最常见的反应类型是自由基反应和欧氏氧化反应。

自由基反应是指在化学反应中,分子之间出现了自由基,这些自由基具有非常活跃的化学活性,可以促进反应的进行。

硝酸盐存在自由基性质,可以与其他物质中的自由基发生反应产生新的化合物。

例如,硝酸盐可以与草酸反应生成一系列二氧化碳和NO的自由基物质。

欧氏氧化反应是指氧化剂与被氧化物质之间的电子转移反应。

这种反应涉及到氧化还原反应,也被称为氧化剂还原反应。

硝酸盐可作为氧化剂,在反应中接受其他物质的电子,从而有机体发生氧化反应。

例如,硝酸盐可以与NH4Cl反应生成N2和Cl2。

当硝酸盐与其他物质共同参与化学反应时,经常发生的是多种反应机理共同作用的结果。

对于炸药制造中的硝酸盐氧化,涉及到了自由基反应、欧氏氧化反应、分子裂解等多种反应机理。

这些反应机理所共同形成的复杂反应网络,也成为研究硝酸盐氧化反应中最重要的主题。

总之,硝酸盐具有很高的氧化力和化学活性,在多种化学反应中都有广泛应用。

研究硝酸盐氧化反应的机理和应用,不仅关乎到科学和技术的进步,也关系到生命和环境的安全。

因此,深入研究硝酸盐氧化反应,对于推动科学和技术的发展具有十分重要的意义。

试析硝酸,硫酸在氧化性上的差异

孙阮冰

【期刊名称】《周口师专学报》

【年(卷),期】1996(013)002

【摘要】本文从硝酸的平面三角形结构,键能较小,离域兀键,硫酸的四面体结构,键能较大,dπ-pπ反馈兀键等因素出发,对HNO3浓,稀时都有氧化性,H2SO4只有高浓度时才有氧化性的问题作了较为充分的解释。

【总页数】3页(P23-25)

【作者】孙阮冰

【作者单位】化学系

【正文语种】中文

【中图分类】O613.610.6

【相关文献】

1.硫酸和硝酸氧化性的思与辨 [J], 张林

2.硫酸和硝酸的氧化性比较 [J], 田宗学

3.硝酸银比浊法测定硫酸氧钒中氯离子 [J], 於利慧

4.新疆低温稠油油藏厌氧硝酸盐还原菌与硫酸盐还原菌富集产物菌群分析 [J], 马

莎莎;张凡;舒福昌;侯读杰;佘跃惠

5.以亚硝酸盐型厌氧氨氧化为基础启动硫酸盐型厌氧氨氧化研究 [J], 崔丽;宋枭雄;李琦

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

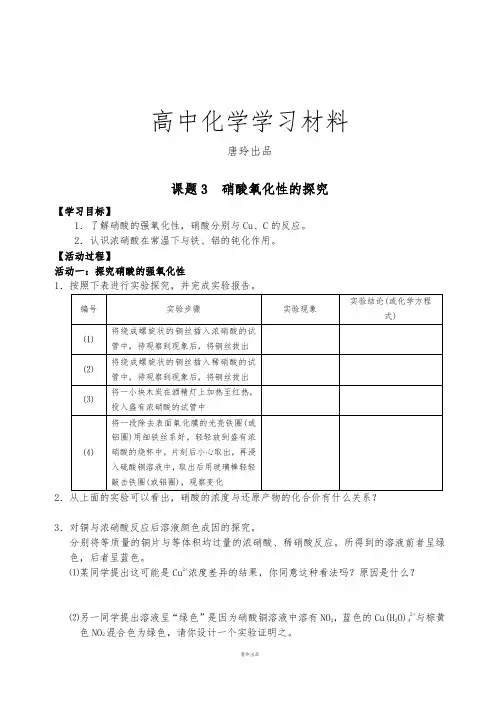

高中化学学习材料唐玲出品课题3 硝酸氧化性的探究【学习目标】1.了解硝酸的强氧化性,硝酸分别与Cu、C的反应。

2.认识浓硝酸在常温下与铁、铝的钝化作用。

【活动过程】活动一:探究硝酸的强氧化性1.按照下表进行实验探究,并完成实验报告。

编号实验步骤实验现象实验结论(或化学方程式)⑴将绕成螺旋状的铜丝插入浓硝酸的试管中,待观察到现象后,将铜丝拔出⑵将绕成螺旋状的铜丝插入稀硝酸的试管中,待观察到现象后,将铜丝拔出⑶将一小块木炭在酒精灯上加热至红热,投入盛有浓硝酸的试管中⑷将一段除去表面氧化膜的光亮铁圈(或铝圈)用细铁丝系好,轻轻放到盛有浓硝酸的烧杯中,片刻后小心取出,再浸入硫酸铜溶液中,取出后用玻璃棒轻轻敲击铁圈(或铝圈),观察变化2.从上面的实验可以看出,硝酸的浓度与还原产物的化合价有什么关系?3.对铜与浓硝酸反应后溶液颜色成因的探究。

分别将等质量的铜片与等体积均过量的浓硝酸、稀硝酸反应,所得到的溶液前者呈绿色,后者呈蓝色。

⑴某同学提出这可能是Cu2+浓度差异的结果,你同意这种看法吗?原因是什么?⑵另一同学提出溶液呈“绿色”是因为硝酸铜溶液中溶有NO2,蓝色的Cu(H2O)42+与棕黄色NO2混合色为绿色,请你设计一个实验证明之。

4.对浓、稀硝酸氧化性强弱的探究。

编号实验步骤实验现象实验结论⑴将少量石蕊试液加入稀硝酸中⑵将少量石蕊试液加入浓硝酸中活动二:认识硝酸与其他物质的反应中表现的强氧化性1.根据硝酸与铜、碳反应表现出来的规律,预测下列反应(用离子方程式表示)。

⑴稀硝酸与亚硫酸钠溶液反应:⑵浓硝酸与四氧化三铁反应:⑶铁与过量的稀硝酸反应:⑷二氧化硫与浓硝酸反应:2.金属与硝酸的反应产物既与浓度有关,还与参与反应的金属的活动性等因素有关。

若1.2g的金属镁恰好与120mL 1mol/L硝酸完全反应。

试通过计算分析硝酸的还原产物是什么?活动三:认识硝酸的其他性质及其应用1.下列实验事实体现了硝酸的什么性质?编号实验事实硝酸的性质化学方程式⑴浓硝酸受热或光照条件下分解,产生红棕色气体⑵用稀硝酸溶解附着在试剂瓶内壁的碳酸钙沉淀⑶氧化亚铁溶于稀硝酸2.用以下三种途径来制取等质量的硝酸铜:途径⑴:铜跟浓硝酸反应;途径⑵:铜跟稀硝酸反应;途径⑶:铜先跟氧气反应生成氧化铜,氧化铜再跟硝酸反应。

HNO3氧化Np(Ⅳ)的机理和动力学研究低酸度条件(<~0.1M)有U(Ⅵ)存在下,Np(Ⅳ)被硝酸氧化到Np(Ⅴ),该反应的反应速率可以用以下方程来进行描述:d[Np(Ⅴ)]/dt= k1[Np(Ⅳ)]/[H+]2+ k2[Np(Ⅳ)]2 [U(Ⅵ)]/[H+]3,在温度为50℃,离子强度μ=0.5的条件下,k1=(2.0±0.3)×10-5 mol2l-2min-1,k2=(5.50±0.47)×10-2 moll-1min-1 。

活化能分别为148±31kJ/mol和122±12kJ/mol。

主反应(反应速率常数为k2)受到Np(Ⅳ)歧化,包括NpOH3+和Np(OH)2UO24+络合离子形成的制约。

如文献[1,2]所描述的,在有催化作用杂质的存在时,尽管在HNO2存在条件下将温度提高到50℃,Np(Ⅳ)在中等酸度(~1M)的硝酸溶液中也是十分稳定的。

Sokhina等[3]观察了在50-100℃,[HNO3]<0.3M下,Np(Ⅳ)被氧化到Np(Ⅴ)过程,但没有对反应速率的数据进行报道。

在本论文中,我们考察了Np(Ⅳ)在稀HNO3溶液中氧化的机理和反应动力学。

实验部分:利用分光光度法研究HNO3氧化Np(Ⅳ)的反应动力学情况,观察NpO2+在980nm处吸光度随时间变化关系,考虑Np4+的少量吸收(吸光系数ε~30lmol-1cm-1)。

初步实验显示,随着溶液中酸度的增加,该反应的速率急剧下降。

例如,50℃下,0.5M HNO3中将反应物混合超过6个小时,反应仍未开始。

然而,在0.02M HNO3中([U(Ⅵ)]=0.042 M),1个小时几乎完全反应。

相反,UO22+离子存在,有利于HNO3氧化Np(Ⅳ)。

考虑到以上因素的影响,我们研究了[H+]=0.018~0.103M,[U(Ⅵ)]=0~0.113M,温度30~50℃(主要为50℃)范围内,该反应的反应动力学情况。

硝酸的氧化反应机理新探究New Exploration on the Oxidation Mechanism of Nitric Acid摘要:硝酸作为重要的工业卤素原料,长期以来,关于硝酸氧化反应机理研究一直是有机化学研究领域的热点课题。

文章重点针对硝酸进行场效应多极化子轨道(CDSCF)研究,以此提出了完整而权威的硝酸氧化反应机理。

同时,采用CDSCF理论方法,对硝酸对乙醛的氧化反应过程进行了实现性研究,求出硝酸浓度,氧的浓度以及温度等条件下,氧化反应过程中能量的变化情况,从而明确硝酸对乙醛的氧化反应机理及动力学规律。

Abstract: As an important industrial source of halogen elements, the research on the oxidation mechanism of nitric acid has always been a hot topic in the field of organic chemistry. The article focuses on the field effect multi-pole orbital (CDSCF) studied on nitric acid, so as to propose a complete and authoritative nitric acid oxidation reaction mechanism. At the same time, using the CDSCF theoretical method, the oxidation reaction process of nitric acid and acetaldehyde is studied, and the energy changes in the oxidation reaction process under the conditions of nitric acid concentration, oxygen concentration and temperature are obtained, so as to clarify the oxidation reaction mechanism and kinetics of nitric acid for acetaldehyde.。

专题四硝酸的强氧化性【交流讨论】情景:资料一、当硝酸与金属反应时,硝酸被还原的程度取决于酸的浓度和还原剂的强弱。

对于同一还原剂来说,酸越稀,被还原的程度愈大。

资料二、在金属活动性顺序中,位于氢后的金属铜、汞、银等,跟浓硝酸反应时,主要得到二氧化氮;跟稀硝酸反应时,主要得到一氧化氮。

所以说,当硝酸与铜、汞、银等金属反应时,浓硝酸比稀硝酸的氧化性强。

资料三、当活泼金属锌、镁等跟稀硝酸反应时,硝酸浓度不同,还原产物不同;浓硝酸有气体(NO2)产生,而稀硝酸则有铵盐生成。

铁与稀硝酸的反应与上述情况类似。

上图表示铁与不同浓度HNO3反应时的还原产物,从上图中可以看出,当其他条件一致时,如温度、还原剂一致时,在浓硝酸(密度为1.35)中,主要产物是NO2,随着HNO3浓度逐渐下降,产物NO2逐渐减少,而一氧化氮的相对含量逐渐增多。

当密度是1.30时,主要产物是NO,其次是NO2及少量N2O;当密度是1.15时,NO与NH3的相对含量几乎相当;HNO3的密度为1.05时,NH3成为主要的产物。

资料四、Fe、Co、Ni、Al等金属遇到浓硝酸会产生钝化现象。

是因为在常温下,浓硝酸跟这些金属接触,能够使金属表面生成一薄层致密的氧化物保护膜阻止内部金属继续跟硝酸反应。

结合上述四则资料回答下列问题:1.浓、稀硝酸分别与铜反应时,其还原产物相同吗?提示浓HNO3、稀HNO3还原产物不同,前者生成NO2,后者生成NO。

2.硝酸的氧化性与浓度有关吗?硝酸越浓氧化性越强,还是越稀氧化性越强?提示与浓度有关,浓硝酸的氧化性比稀硝酸强。

3.实验:在分别盛有少量浓、稀硝酸的试管里,分别滴入几滴紫色石蕊试液并加热。

请预测实验现象,并给出解释。

提示前者溶液先变成红色,过一会红色消失。

后者溶液变成红色,但不消失。

这是由于浓硝酸具有强氧化性,而使红色褪去。

反应出浓硝酸比稀硝酸氧化性强。

【点拨提升】1.硝酸的强氧化性HNO3中的+5价氮元素具有很强的得电子能力。

运用创新技法设计探究硝酸氧化性实验作者:王绪岩来源:《化学教学》2016年第12期摘要:化学实验是化学教学中一个非常重要的环节,对化学实验的改进与创新设计体现了教师和学生的智慧,对师生创新能力的提升作用很大。

创新技法可以使创新过程少走弯路,为改进实验提供思考的方向,起到事半功倍的效果。

在创新技法的指导下,运用组合技法和缺点列举技法,设计探究硝酸氧化性实验,取得较好的效果。

关键词:创新技法;组合技法;缺点列举技法;硝酸氧化性文章编号:1005–6629(2016)12–0050–03 中图分类号:G633.8 文献标识码:B当代科学创始人默顿认为,人类创造发明也是有规律可循的,对同一研究目标常有许多人在同一跑道上竞争,而最先到达终点的天才,只是在发明过程中发挥更大的创造力,在运用创新方法上胜过了别人[1]。

创新技法可以使创新过程少走弯路,为改进实验提供思考的方向,起到事半功倍的效果。

1 中学常用的实验创新技法常用实验创新技法有组合技法、缺点列举技法、比较技法、替代技法等[2]。

组合技法指将一些相关的化学实验按某种关联因素或特征进行新的组合,构成新的实验。

如利用组合技法,将某种气体的制备与性质探究结合起来,一次完成全部实验。

缺点列举技法指通过发掘现有实验的缺陷,且一一列举出来,然后提出改进或革新的一种技法。

如利用缺点列举技法,列举某种会产生倒吸装置的各种缺点,然后逐一改进缺点,设计出各种防倒吸的实验装置。

比较技法指通过控制反应条件,研究某一个因素对实验的影响。

如利用比较技法,控制浓度、温度、催化剂等变量中的一个变量,研究外界因素对化学反应速率或平衡移动的影响。

替代技法指根据反应原理,用一些简单、易得的仪器替代一些复杂的仪器,取得同样的实验效果。

如利用替代技法,在研究启普发生器特殊构造的基础上,设计各种启普发生器的替代装置。

有些化学实验由于受条件的限制,无法做到或做不成功,需要借助模拟实验来提供学生熟悉的生动的感性材料,从而达到揭示问题本质的目的。