中国古代诗歌发展概述

- 格式:docx

- 大小:20.71 KB

- 文档页数:9

中国古代诗歌发展概述5篇第一篇:中国古代诗歌发展概述中国古代诗歌发展概述中国是诗歌的国度。

中国诗歌历史悠久,如果从《诗经》算起,已经有三千多年的历史了。

在漫长的岁月中,诗歌一直和中国人的日常生活、情感世界紧密相关。

中国诗坛涌现出众多杰出的诗人和优美、感人的作品,诗歌创作的优良传统一直延续不断,成为我们今天引以自豪的精神财富。

下面就让我们漫步在历史画廊中,回顾一下中国古典诗歌发展的光辉历程,了解其伟大的艺术成就。

一诗歌的源头是歌谣。

上古时代,没有文字,只有在口头上传唱的歌谣。

由于没有文字的记录,所以我们今天难以窥见其历史原貌。

大概到了周代,周王朝为了制礼作乐,曾派采诗官在春秋两季到各地搜集歌谣,贵族们为了祭祖、宴客、出兵、打猎、讽谕等目的也作诗、献诗,这些诗在公元前6世纪左右,被编辑成了《诗》。

《诗》共收入自西周初年(公元前11世纪)至春秋中期(公元前7世纪)大约五百年间的诗歌305篇,所以又被称为“诗三百”,汉代以后被尊为经典,遂有《诗经》之称。

《诗经》是中国最早的一部诗歌总集,也是中国诗歌最早的、最为重要的一个源头。

其中的作品按照音乐分为“风”“雅”“颂”三部分。

“风”是带有地方色彩的民歌,共有周南、召南、邶、鄘、卫、郑、齐、魏、唐、王、秦、陈、桧、曹、豳等15个诸侯国的民间歌曲160首,又称十五“国风”。

“雅”是周王朝直接统治地区的音乐,共有105篇。

又因产生的时代和乐调的不同,分为“大雅”和“小雅”,“大雅”多是西周时代的作品;“小雅”则多为周王室衰微以后的作品。

“颂”是用于宗庙祭祀的歌舞曲,其中又分为“周颂”“鲁颂”和“商颂”,共40篇。

《诗经》所表现的内容较为丰富。

“雅”“颂”中有些作品带有“史诗”的性质。

《诗经》的精华在于十五“国风”。

“饥者歌其食,劳者歌其事”,歌唱爱情,赞美劳动,揭露现实,是“国风”中最为动人的主题。

《诗经》的表现手法丰富多彩,后人曾经归纳为“赋、比、兴”。

“赋”是铺陈叙述,“比”是比喻,“兴”是起兴。

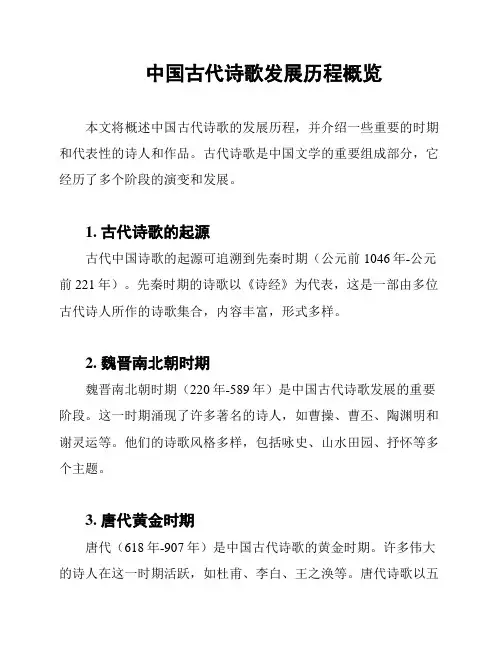

中国古代诗歌发展历程概览

本文将概述中国古代诗歌的发展历程,并介绍一些重要的时期和代表性的诗人和作品。

古代诗歌是中国文学的重要组成部分,它经历了多个阶段的演变和发展。

1. 古代诗歌的起源

古代中国诗歌的起源可追溯到先秦时期(公元前1046年-公元前221年)。

先秦时期的诗歌以《诗经》为代表,这是一部由多位古代诗人所作的诗歌集合,内容丰富,形式多样。

2. 魏晋南北朝时期

魏晋南北朝时期(220年-589年)是中国古代诗歌发展的重要阶段。

这一时期涌现了许多著名的诗人,如曹操、曹丕、陶渊明和谢灵运等。

他们的诗歌风格多样,包括咏史、山水田园、抒怀等多个主题。

3. 唐代黄金时期

唐代(618年-907年)是中国古代诗歌的黄金时期。

许多伟大的诗人在这一时期活跃,如杜甫、李白、王之涣等。

唐代诗歌以五

言绝句和七言绝句为主要形式,内容涵盖了各个方面的生活和社会问题。

4. 宋代以后的发展

宋代(960年-1279年)和明清时期(1368年-1912年)是中国古代诗歌的后续发展阶段。

宋代的诗歌注重表现细腻的情感和自然景色,明清时期则更加注重修辞和写作技巧。

5. 现代诗歌的兴起

中国现代诗歌起源于20世纪初。

在这一时期,许多新诗人探索了新的诗歌形式和内容,对传统诗歌进行了颠覆和改革。

结语

中国古代诗歌发展的历程丰富多样,每个时期都有其独特的特点和代表作品。

它不仅是中国文学的瑰宝,也对世界诗歌产生了重要影响。

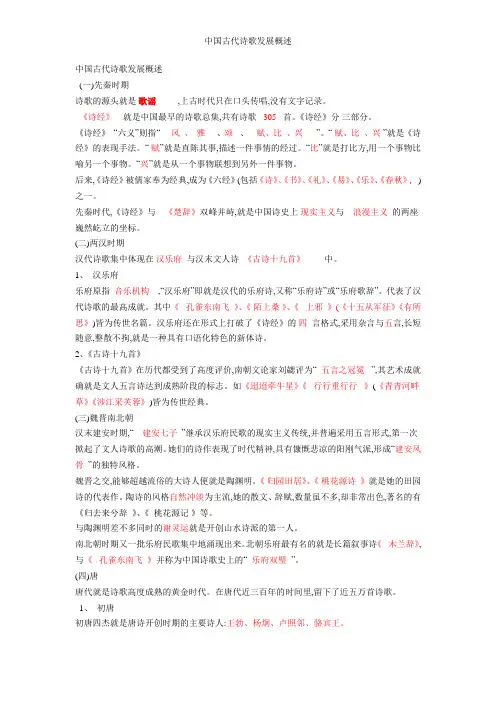

中国古代诗歌发展概述(一)先秦时期诗歌的源头就是歌谣 ,上古时代只在口头传唱,没有文字记录。

《诗经》就是中国最早的诗歌总集,共有诗歌305首。

《诗经》分三部分。

《诗经》“六义”则指“风、雅、颂、赋、比、兴”。

“赋、比、兴”就是《诗经》的表现手法。

“赋”就是直陈其事,描述一件事情的经过。

“比”就是打比方,用一个事物比喻另一个事物。

“兴”就是从一个事物联想到另外一件事物。

后来,《诗经》被儒家奉为经典,成为《六经》(包括《诗》、《书》、《礼》、《易》、《乐》、《春秋》,)之一。

先秦时代,《诗经》与《楚辞》双峰并峙,就是中国诗史上现实主义与浪漫主义的两座巍然屹立的坐标。

(二)两汉时期汉代诗歌集中体现在汉乐府与汉末文人诗《古诗十九首》中。

1、汉乐府乐府原指音乐机构,“汉乐府”即就是汉代的乐府诗,又称“乐府诗”或“乐府歌辞”。

代表了汉代诗歌的最高成就。

其中《孔雀东南飞》、《陌上桑》、《上邪》(《十五从军征》《有所思》)皆为传世名篇。

汉乐府还在形式上打破了《诗经》的四言格式,采用杂言与五言,长短随意,整散不拘,就是一种具有口语化特色的新体诗。

2、《古诗十九首》《古诗十九首》在历代都受到了高度评价,南朝文论家刘勰评为“五言之冠冕”,其艺术成就确就是文人五言诗达到成熟阶段的标志。

如《迢迢牵牛星》《行行重行行》(《青青河畔草》《涉江采芙蓉》)皆为传世经典。

(三)魏晋南北朝汉末建安时期,“建安七子”继承汉乐府民歌的现实主义传统,并普遍采用五言形式,第一次掀起了文人诗歌的高潮。

她们的诗作表现了时代精神,具有慷慨悲凉的阳刚气派,形成“建安风骨”的独特风格。

魏晋之交,能够超越流俗的大诗人便就是陶渊明。

《归园田居》、《桃花源诗》就是她的田园诗的代表作。

陶诗的风格自然冲淡为主流,她的散文、辞赋,数量虽不多,却非常出色,著名的有《归去来兮辞》、《桃花源记》等。

与陶渊明差不多同时的谢灵运就是开创山水诗派的第一人。

南北朝时期又一批乐府民歌集中地涌现出来。

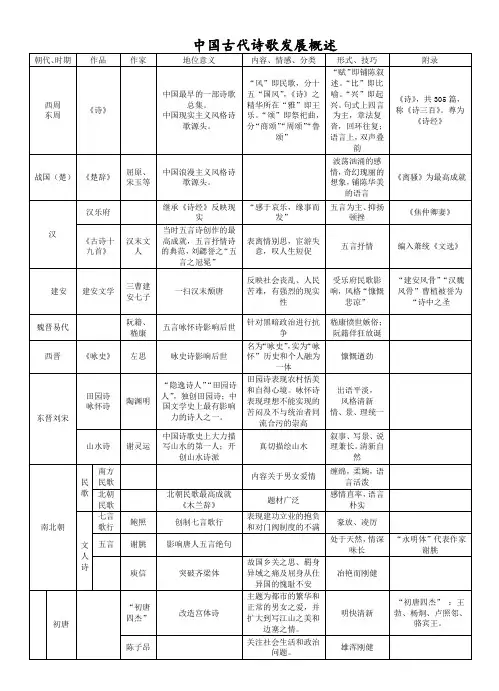

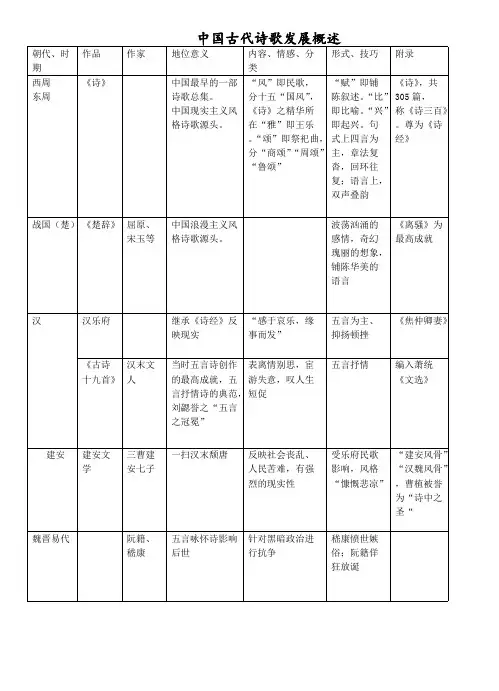

中国古代诗歌发展概述朝代、时期作品作家地位意义内容、情感、分类形式、技巧附录西周东周《诗》中国最早的一部诗歌总集。

中国现实主义风格诗歌源头。

“风”即民歌,分十五“国风”,《诗》之精华所在“雅”即王乐。

“颂”即祭祀曲,分“商颂”“周颂”“鲁颂”“赋”即铺陈叙述。

“比”即比喻。

“兴”即起兴。

句式上四言为主,章法复沓,回环往复;语言上,双声叠韵《诗》,共305篇,称《诗三百》。

尊为《诗经》战国(楚)《楚辞》屈原、宋玉等中国浪漫主义风格诗歌源头。

波荡汹涌的感情,奇幻瑰丽的想象,铺陈华美的语言《离骚》为最高成就汉乐府继承《诗经》反映现实“感于哀乐,缘事而发”五言为主、抑扬顿挫《焦仲卿妻》汉《古诗十九首》汉末文人当时五言诗创作的最高成就,五言抒情诗的典范,刘勰誉之“五言之冠冕”表离情别思,宦游失意,叹人生短促五言抒情编入萧统《文选》建安建安文学三曹建安七子一扫汉末颓唐反映社会丧乱、人民苦难,有强烈的现实性受乐府民歌影响,风格“慷慨悲凉”“建安风骨”“汉魏风骨”,曹植被誉为“诗中之圣“魏晋易代阮籍、嵇康五言咏怀诗影响后世针对黑暗政治进行抗争嵇康愤世嫉俗;阮籍佯狂放诞西晋《咏史》左思咏史诗影响后世名为“咏史”,实为“咏怀” 历史和个人融为一体慷慨遒劲田园诗咏怀诗陶渊明“隐逸诗人”“田园诗人”,独创田园诗;中国文学史上最有影响力的诗人之一。

田园诗表现农村恬美和自得心境。

咏怀诗表现理想不能实现的苦闷及不与统治者同流合污的崇高出语平淡,风格清新情、景、理统一东晋刘宋山水诗谢灵运中国诗歌史上大力描写山水的第一人;开创山水诗派真切描绘山水叙事、写景、说理兼长。

清新自然南南方民歌内容关于男女爱情缠绵,柔婉,语言活泼民民歌北北朝民歌北朝民歌最高成就《木兰辞》题材广泛感情直率,语言朴实七七言歌行鲍照创制七言歌行表现建功立业的抱负和对门阀制度的不满豪放、凌厉五五言谢朓影响唐人五言绝句处于天然,情深味长“永明体”代表作家谢朓南北朝文文人诗庾信突破齐梁体故国乡关之思、羁身异域之痛及屈身从仕异国的愧耻不安冶艳而刚健“初唐四杰”改造宫体诗主题为都市的繁华和正常的男女之爱,并扩大到写江山之美和边塞之情。

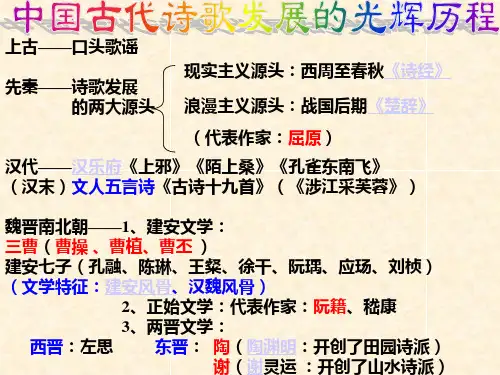

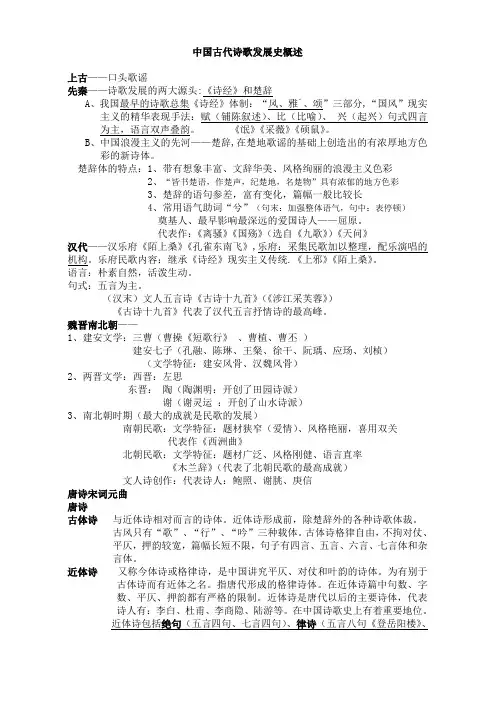

中国古代诗歌发展史概述上古——口头歌谣先秦——诗歌发展的两大源头:《诗经》和楚辞A、我国最早的诗歌总集《诗经》体制:“风、雅`、颂”三部分,“国风”现实主义的精华表现手法:赋(铺陈叙述)、比(比喻)、兴(起兴)句式四言为主,语言双声叠韵。

《氓》《采薇》《硕鼠》。

B、中国浪漫主义的先河——楚辞,在楚地歌谣的基础上创造出的有浓厚地方色彩的新诗体。

楚辞体的特点:1、带有想象丰富、文辞华美、风格绚丽的浪漫主义色彩2、“皆书楚语,作楚声,纪楚地,名楚物”具有浓郁的地方色彩3、楚辞的语句参差,富有变化,篇幅一般比较长4、常用语气助词“兮”(句末:加强整体语气,句中:表停顿)奠基人、最早影响最深远的爱国诗人——屈原。

代表作:《离骚》《国殇》(选自《九歌》)《天问》汉代——汉乐府《陌上桑》《孔雀东南飞》,乐府:采集民歌加以整理,配乐演唱的机构。

乐府民歌内容:继承《诗经》现实主义传统.《上邪》《陌上桑》。

语言:朴素自然,活泼生动。

句式:五言为主。

(汉末)文人五言诗《古诗十九首》(《涉江采芙蓉》)《古诗十九首》代表了汉代五言抒情诗的最高峰。

魏晋南北朝——1、建安文学:三曹(曹操《短歌行》、曹植、曹丕)建安七子(孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢)(文学特征:建安风骨、汉魏风骨)2、两晋文学:西晋:左思东晋:陶(陶渊明:开创了田园诗派)谢(谢灵运:开创了山水诗派)3、南北朝时期(最大的成就是民歌的发展)南朝民歌:文学特征:题材狭窄(爱情)、风格艳丽,喜用双关代表作《西洲曲》北朝民歌:文学特征:题材广泛、风格刚健、语言直率《木兰辞》(代表了北朝民歌的最高成就)文人诗创作:代表诗人:鲍照、谢朓、庚信唐诗宋词元曲唐诗古体诗与近体诗相对而言的诗体。

近体诗形成前,除楚辞外的各种诗歌体裁。

古风只有“歌”、“行”、“吟”三种载体。

古体诗格律自由,不拘对仗、平仄,押韵较宽,篇幅长短不限,句子有四言、五言、六言、七言体和杂言体。

中国古代诗歌发展概述脉络一、先秦诗歌:前1066~前206年1. 时间:西周(前1066~前771年)→东周(前770~221年)【春秋(前770~前476年)和战国(前475~前221年)】→秦(前221~前206年)2. 成就:(1)《诗经》——中国现实主义文学源头:收集西周初年(前11世纪)到春秋中期(前7世纪)约五百年间的诗歌305篇,分“风(105篇,十五诸侯国民歌)、雅(40篇,周直接统治区音乐)、颂(160篇,宗庙祭祀歌舞曲)”三部分,表现手法赋比兴。

中国最早诗歌总集。

(2)《楚辞》——中国浪漫主义文学源头:战国后期屈原为代表创作的,包括《离骚》《天问》《九歌》等。

二、汉代诗歌:前206~公元220年1.时间:西汉(前206~公元23)→东汉(公元25~220年)2.成就:(1)汉乐府诗:乐府采取和加工的民歌,“感于哀乐,缘事而发”,以五言为主,中国诗歌语言形式一次创新。

代表作《孔雀东南飞》(中国古代最长的叙事诗)、《陌上桑》《上邪》。

(2)《古诗十九首》:汉末文人创作的五言诗,收入萧统《文选》,代表五言诗最高成就,刘勰誉之为“五言之冠冕”,钟嵘誉之为“惊心动魄,一字千金”。

三、三国诗歌:220~280年1.时间:魏(220~265年)、蜀(221~263)、吴(222~280)2.成就:(1)建安文学:“三曹”和建安七子,他们诗作富有现实内容,情怀慷慨,爽朗刚建,被誉为“建安风骨”或“汉魏风骨”。

a.三曹:曹操、曹丕、曹植,其中曹植成就最高,“骨气奇高,词采华茂”,被钟嵘誉为“诗中之圣”b.建安七子:孔融、陈琳、王粲、徐干、阮禹、应瑒、刘桢等c.正始文学:“竹林七贤”,代表作家阮籍、嵇康、山涛、刘伶、阮咸、向秀、王戎等,魏晋易代时期,政治黑暗,诗作多愤世嫉俗,隐晦曲折。

四、两晋诗歌:265~420年,同期十六国(306~439年)1.时间:西晋(265~316年)→东晋(317~420年)2.成就:(1)左思:西晋人,《咏史》诗八首,明则“咏史”,实则“咏怀”。

中国古代诗歌发展史概述上古——口头歌谣先秦——诗歌发展的两大源头我国最早的诗歌总集《诗经》体制:“风、雅`、颂”三部分,“国风”现实主义的精华表现手法:赋(铺陈叙述)、比(比喻)、兴(起兴)句式四言为主,语言双声叠韵中国浪漫主义的先河——楚辞在楚地歌谣的基础上创造出的有浓厚地方色彩的新诗体。

楚辞体的特点:1、带有想象丰富、文辞华美、风格绚丽的浪漫主义色彩2、“皆书楚语,作楚声,纪楚地,名楚物”具有浓郁的地方色彩3、楚辞的语句参差,富有变化,篇幅一般比较长4、常用语气助词“兮”(句末:加强整体语气,句中:表停顿)奠基人、最早影响最深远的爱国诗人——屈原。

代表作:《离骚》《九歌》《天问》《天问》汉代——汉乐府《上邪》《陌上桑》《孔雀东南飞》乐府:采集民歌加以整理,配乐演唱的机构乐府民歌内容:继承《诗经》现实主义传统《上邪》《陌上桑》。

语言:朴素自然,活泼生动。

句式:五言为主。

(汉末)文人五言诗《古诗十九首》(《涉江采芙蓉》)《古诗十九首》代表了汉代五言抒情诗的最高峰。

魏晋南北朝——1、建安文学:三曹(曹操、曹植、曹丕)建安七子(孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢)(文学特征:建安风骨、汉魏风骨)2、正始文学:代表作家:阮籍、嵇康3、两晋文学:西晋:左思东晋:陶(陶渊明:开创了田园诗派)谢(谢灵运:开创了山水诗派)4、南北朝时期(最大的成就是民歌的发展)南朝民歌:文学特征:题材狭窄(爱情)、风格艳丽,喜用双关代表作《西洲曲》北朝民歌:文学特征:题材广泛、风格刚健、语言直率《木兰辞》(代表了北朝民歌的最高成就)文人诗创作:代表诗人:鲍照、谢朓、庚信隋唐五代——初唐四杰:王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王陈子昂建立高峻雄浑、刚健有力的新诗风。

《登幽州台歌》张若虚的《春江花月夜》“孤篇横绝”盛唐诗仙:(李白)、诗圣(杜甫)山水田园诗派:王(王维)、孟(孟浩然)边塞诗派:高适、岑参、李颀、王昌龄中唐韩孟(韩愈、孟郊——诗歌的风格特征:奇崛险怪)元白(元稹、白居易——诗歌的风格特征:语言平易直白)李贺(人称“诗鬼”——诗歌的风格特征:诗境诡谲)晚唐小李杜:李商隐、杜牧宋代——宋诗重理趣江西诗派:黄庭坚、陈师道、陈与义,杨万里(“诚斋体”)、苏轼南宋中兴四大诗人:陆游、尤袤、范成大、杨万里宋词(婉约派:柳永、李清照,豪放派:苏轼、辛弃疾)元代——元曲四大家(关汉卿、郑光祖、马致远和白朴)清代——清诗(龚自珍)、清词(纳兰性德)综上所述,中国诗歌的发展史大致是:歌而诗,诗而词,词而曲。

中国古代诗歌发展概述中国是诗歌的国度,中国诗歌历史悠久。

它的产生久远得可以追溯到没有文字的远古时期。

从《诗经》算起,已经有三千多年的历史。

诗歌的最初形式——上古时期的口头歌谣《礼记》中记载了神农时代的一首祭祀歌谣:“土,反其宅!水,归其壑!昆虫,毋作!草木,归其泽!”《吴越春秋》也记载了一首反映原始人打猎的歌谣《弹歌》:“断竹,续竹,飞土,逐宍(肉)。

”这些歌都是诗、乐、舞结合的典型例子,而诗、乐、舞的结合,正是中国诗歌产生时期的重要特征。

诗歌发展的两大源头——先秦时期的《诗经》《楚辞》一、现实主义源头——《诗经》《诗经》——我国第一部诗歌总集,收集了西周初至春秋中叶,约五百多年间,三百零五篇诗。

《诗经》按用途和音乐分“风”、“雅”、“颂”三部分。

“风”是指各地方的民间歌谣,“雅”大部分是贵族的宫廷正乐,“颂”是周天子和诸侯用以祭祀宗庙的舞乐。

其中的“国风”是现实主义的精华。

《诗经》的主要表现手法是赋(铺陈叙述)、比(比喻)、兴(起兴——先言它物以引起所咏之物。

)《诗经》的句式以四言为主,兼有杂言。

语言双声叠韵。

《诗经》的思想内容反映的社会生活非常广泛。

有的诗篇揭露了统治者的腐朽,喊出反剥削,反压迫的呼声,如《硕鼠》、《伐檀》;有的诗篇表达了对徭役兵役的憎恨,如《伯兮》、《君子于役》;有的诗篇歌颂了男女之间真挚的爱情,和对美好婚姻生活的向往,如《静女》、《蒹葭》;有的则表现了妇女婚姻的不幸,如《氓》。

总之,当时社会生活的各个方面,以及劳动人民的思想感情,都在《诗经》中得到了真切的反映。

具有鲜明的时代感和人民性。

后世把《诗经》奉为学习的最高典范。

二、中国浪漫主义的先河——楚辞战国后期,在南方的楚国,以屈原为代表的楚国诗人,在楚地歌谣的基础上,创造出了具有浓厚楚地特色的新诗体——楚辞。

楚辞体的特点:1、带有想象丰富、文辞华美、风格绚丽的浪漫主义色彩2、“皆书楚语,作楚声,纪楚地,名楚物”具有浓郁的地方色彩3、楚辞的语句以六言、七言为主,长短参差,富有变化,篇幅一般比较长4、常用语气助词“兮”(句末:加强整体语气,句中:表停顿)《楚辞》是我国第一部浪漫主义诗歌总集。

中国古代诗歌发展概述中国是诗歌的国度。

中国诗歌历史悠久,如果从《诗经》算起,已经有三千多年的历史了。

在漫长的岁月中,诗歌一直和中国人的日常生活、情感世界紧密相关。

中国诗坛涌现出众多杰出的诗人和优美、感人的作品,诗歌创作的优良传统一直延续不断,成为我们今天引以自豪的精神财富。

下面就让我们漫步在历史画廊中,回顾一下中国古典诗歌发展的光辉历程,了解其伟大的艺术成就。

一诗歌的源头是歌谣。

上古时代,没有文字,只有在口头上传唱的歌谣。

由于没有文字的记录,所以我们今天难以窥见其历史原貌。

大概到了周代,周王朝为了制礼作乐,曾派采诗官在春秋两季到各地搜集歌谣,贵族们为了祭祖、宴客、出兵、打猎、讽谕等目的也作诗、献诗,这些诗在公元前6 世纪左右,被编辑成了《诗》。

《诗》共收入自西周初年(公元前11 世纪)至春秋中期(公元前7 世纪)大约五百年间的诗歌305 篇,所以又被称为“诗三百”,汉代以后被尊为经典,遂有《诗经》之称。

《诗经》是中国最早的一部诗歌总集,也是中国诗歌最早的、最为重要的一个源头。

其中的作品按照音乐分为“风”雅“”颂“”三部分。

“风”是带有地方色彩的民歌,共有周南、召南、邶、鄘、卫、郑、齐、魏、唐、王、秦、陈、桧、曹、豳等15 个诸侯国的民间歌曲160首,又称十五“国风”。

“雅”是周王朝直接统治地区的音乐,共有105 篇。

又因产生的时代和乐调的不同,分为“大雅”和“小雅”,“大雅”多是西周时代的作品;“小雅”则多为周王室衰微以后的作品。

“颂”是用于宗庙祭祀的歌舞曲,其中又分为“周颂”鲁“颂”和“商颂”,共40 篇。

《诗经》所表现的内容较为丰富。

“雅”颂“”中有些作品带有“史诗”的性质。

《诗经》的精华在于十五“国风”。

“饥者歌其食,劳者歌其事”,歌唱爱情,赞美劳动,揭露现实,是“国风” 中最为动人的主题。

《诗经》的表现手法丰富多彩,后人曾经归纳为“赋、比、兴”。

“赋”是铺陈叙述,“比”是比喻,“兴”是起兴。

《诗经》在句式上以四言诗为主,章法复沓,回环往复;语言上双声叠韵的现象比较普遍,修辞巧妙,韵律和谐。

但是,《诗经》对后世最大的影响在于后来汉儒借《诗经》所阐发的“诗言志”美“刺”比“兴”以及“温柔敦厚”的诗教观,一直被历代诗人奉为创作圭臬。

中国诗歌的另一源头是《楚辞》。

《楚辞》是在战国后期南方的诸侯国楚国民歌的基础上发展起来的一种带有浓厚地方色彩的新诗体。

它的奠基人和代表作家是屈原。

屈原,是楚国的一个没落贵族,曾任三闾大夫和左徒,一度受到楚怀王的信任和重用。

他对内主张“举贤授能”,变法图强;对外主张联齐抗秦。

后因遭到贵族保守派的谗害排挤,被楚怀王放逐了。

在放逐途中,他爱国之心始终不渝,把满腔的郁闷写成了一首首感情浓烈、文辞华美的诗篇。

面对楚国的衰落和人民的苦难,屈原忧愁,无以自拔,遂自投汨罗江而死。

他是中国诗歌史上最早的、影响最为深远的爱国诗人。

现在能够确定的屈原的作品,主要有《离骚》《天问》《九歌》等。

其中《离骚》集中反映了屈原的人格魅力和艺术成就。

《九歌》是屈原根据楚地民间祭祀乐歌改作和加工而成的一组诗歌,或写人对神的礼赞倾慕,或写神灵间的眷念、爱恋,语言优美,情思忧伤。

《楚辞》所代表的是完全不同于《诗经》的别样的诗歌美学风格,它以波荡汹涌的感情、奇幻瑰丽的想象、铺陈华美的语言,表现出极强的浪漫色彩和艺术感染力,成为中国诗歌发展的又一重要源头。

汉代诗歌,有直接从《诗经》而来的四言体,但因形式上的僵化,未能出现优秀的作品;有运用《楚辞》形式写成的“楚歌”体,亦少有创新。

汉代诗歌的新成就集中体现在汉乐府和汉末文人诗《古诗十九首》中。

汉乐府的产生和汉代音乐机构——乐府关系密切。

史载秦汉立乐府,但乐府的真正繁荣自汉武帝始。

它的职责是采集民歌加以整理,配乐演唱。

后来人们便把乐府所采集和演唱的民歌叫做“乐府诗”或“乐府歌辞”。

汉乐府继承《诗经》反映现实的优秀传统,多为“感于哀乐,缘事而发”。

它们反映的社会生活相当广阔,有很多抒写下层劳动人民生活和情绪的作品。

如《东门行》《妇病行》等,写人民的困苦;《战城南》《十五从军征》等,写战争和兵役给人民带来的苦难;《有所思》《上邪》等,则歌咏了男女间诚挚坚贞的爱情;《陌上桑》赞美了平民女秦罗敷的美丽和智慧,讽刺了贵族官僚的荒淫无耻;《焦仲卿妻》写的是家长干涉青年婚姻所酿成的一个悲剧。

汉乐府民歌语言朴素自然,活泼生动,且时有真率稚气。

它们句式多样,以五言为主,是中国诗歌在语言形式上的一次创新。

五言诗的标志是“二三”节拍,较之《诗经》四言的“二二”节拍,韵律上抑扬顿挫,更为优美,表情达意也更丰富自由。

随着汉乐府的流行,文人开始仿作五言诗,到汉末便呈现出五言诗大兴的局面。

这是中国诗歌史上民歌影响文人创作的一件值得彰明显著的大事。

汉末的许多五言诗,因为作者姓名不可考,自晋代以后就被称为“古诗”,其中有十九首被南朝梁萧统编入《文选》,代表了当时五言诗创作的最高成就。

《古诗十九首》主要表现了夫妇、朋友问的离情别思,士人宦游失意之感,有的作品还流露出感叹人生短促、及时行乐的消极情绪,在很大程度上反映了在东汉后期政治混乱、社会动荡环境下知识分子的心态。

这些诗语言浅近自然,诗境清远平和。

后人把它们奉为五言抒情诗的典范,给予了相当高的评价,如刘勰誉之为五言之冠冕”(《文心雕龙明诗》),钟嵘称其惊心动魄,一字千金” (《诗品》)。

二建安时期是文学的自觉时代,也是文人五言诗创作的繁荣时期。

创作成就最大的是曹操、曹丕、曹植父子和王粲、刘桢、徐干、陈琳、阮瑀等建安七子。

他们一扫汉末文人的颓唐,学习乐府民歌,通过亲身体验,来反映社会的丧乱和人民的苦难,具有强烈的现实性。

他们的不少诗篇,还表现了期盼乘时建功立业、有所作为、名垂青史的奋发精神,大多情怀慷慨,意气风发,才调纵横。

语言上深受乐府民歌的影响,疏朗明白,不尚雕琢,具有清新刚健的风格。

后人把建安诗歌这种建筑在慷慨情怀基础上的爽朗刚健的风貌,称为“建安风骨”,或者称之为“汉魏风骨”。

唐代诗人曾经把追求“建安风骨”当作革新诗风的一个有力口号。

曹植在建安诗人中成就最为突出。

他的五言诗,“骨气奇高,辞采华茂”,在内容之深邃和艺术之精湛两方面,均超迈前人,钟嵘《诗品》誉之为“诗中之圣”,成为后世文人五言诗创作的一个新范型。

建安文学之后出现了正始文学,代表作家是阮籍、嵇康。

在魏晋易代之际,为了反对司马氏集团的政治统治,嵇康直接抗争,诗文均愤世嫉俗,最终招致杀身之祸。

阮籍不敢公然反对,外表佯狂放诞,内心十分痛苦。

其五言《咏怀八十二首》大多采用比兴象征的手法,写得隐晦曲折,意旨深远,创造了黑暗政治下用诗歌进行抗争的新形式。

这种五言咏怀组诗的体制,也对后来的诗人产生了相当大的影响。

西晋时期,诗歌和现实的关系渐渐疏远,文人诗创作走入低谷。

只有左思能自出机杼,独立不群。

他的《咏史》诗八首,名为“咏史”,实为“咏怀”,把历史现象和个人遭际融为一体,批判当时的门阀制度,倾吐寒士的不平,辞情慷慨,风格遒劲,对后世咏史诗影响很大。

此后诗坛的复兴,要到东晋、刘宋两代,代表作家是陶渊明、谢灵运。

陶渊明的诗歌按内容可以分成田园诗和咏怀诗。

田园诗是他的独创,代表作有《归园田居》《桃花源诗》等,或表现农村的恬美静穆和自己怡然自得的心境,或歌颂劳动以及在劳动中与农民建立的友谊,为诗歌创作开辟了一个新天地。

后人称之为“隐逸诗人”或“田园诗人”。

他的咏怀诗围绕着出仕与归隐的矛盾,表现理想不能实现的苦闷以及不与统治者同流合污的崇高品格,代表作有《饮酒》《杂诗》《读山海经》等。

他的诗歌出语平淡,不事雕琢,风格清新,意境醇美,是情、景、理的统一。

"他是中国文学史上最有影响的诗人之一,后代诗人像王维、孟浩然、李白、杜甫、柳宗元、韦应物、苏轼、陆游等人,都受到他精神品格的影响,从他的诗中得到了艺术的养料。

当时另一位大诗人谢灵运,则热衷于山水。

他的山水诗观察细致,感受敏锐,往往能真切地描绘出山水之美,叙事、写景、说理兼长,像“池塘生春草”白“云抱幽石”等,都是传诵一时的名句,具有清新自然的特点。

他又以善于炼句著称,诗句含义深邃委曲,语言富艳精工。

他是中国诗歌史上大力描写山水的第一人,开创了山水诗派,直接引领了谢朓、王维、孟浩然等人的山水诗创作。

南北朝时期,诗歌创作的一大成就是民歌的新发展。

东晋、宋、齐是南方民歌产生最多的时期。

南方民歌大多属于南朝“清商曲”中的“吴歌”和“西曲”,内容几乎全是关于男女爱情的,代表作有《西洲曲》《子夜歌》《读曲歌》等。

这些作品多为五言四句,情调哀怨缠绵,艳丽柔婉,且喜用双关谐音,语言活泼,当时文人仿作甚多。

形成鲜明对比的是,北朝民歌题材广泛,感情直率,语言朴实,风格刚健。

其中《木兰辞》叙事与抒情相渗透,细腻与粗犷相融合,代表了北朝民歌的最高成就。

与此同时,南北朝文人诗的创作也出现了一些新变化。

刘宋诗坛的一般趋向是更重隶事,也就是好抄书用典。

刻画山水成为重要的题材,描写更加工细,用字更加琢炼。

鲍照和谢朓是这一时期成就最高的两个诗人。

他们除了继承过去的传统之外,又从民歌中汲取了新的营养,各有新的创造,影响了后来诗歌的发展。

其中鲍照的诗歌,偏重表现建功立业的抱负和对门阀制度的不满。

诗风俊逸豪放,矫健凌厉。

他又创制了七言歌行,在诗体发展上大有贡献。

谢胱是“永明体”的代表作家,诗歌合律性高,有些作品已经和唐代的“近体诗相似。

他的一些五言四句短诗,仿自《吴声歌曲》,出语天然,情深味长,对于唐人五言绝句极有影响。

南朝后期,社会风气奢靡,朝纲日益堕落,士人气质纤弱,所作诗歌大多内容空虚,充满脂粉气。

萧纲等人写作的“宫体诗”,更是沦落到浮艳的境地。

庾信也是在“宫体诗”创作氛围中成长起来的,且为“徐庾(徐陵、庾信)体代表作家之一。

"但是,他在出使北朝、被羁不返之后,生活境遇大变,故而能突破齐梁体的藩篱,融合南北诗风之长,由冶艳而刚健,成为南北朝诗歌艺术的集大成者。

庾信后期的诗歌以《拟咏怀》二十七首为代表,深切地表现了故国乡关之思、羁身异域之痛,以及屈身从仕异国的愧耻不安的心境。

他的诗用事贴切,造语新颖,在体制声律上更加接近律、绝等近体诗的格调,着唐人之先鞭。

三唐宋两代,是中国诗歌史上的黄金时期。

唐诗、宋词是中国古典诗歌大花园中最为灿烂的两朵奇葩。

唐诗的繁荣,首先体现在数量上。

仅据清代康熙年间所编的《全唐诗》所录,诗人有两千二百余人,作品四万九百多首,共九百卷。

不过,更主要的标志是涌现了李白、杜甫、自居易这样的伟大诗人以及陈子昂、王维、孟浩然、王昌龄、高适、岑参、韩愈、柳宗元、刘禹锡、李贺、李商隐、杜牧等一大批优秀的诗人。

唐诗的艺术水平超过了历史上的任何一个朝代。

再加上题材、形式和流派的多样性,使唐诗达到了中国诗歌的高峰。