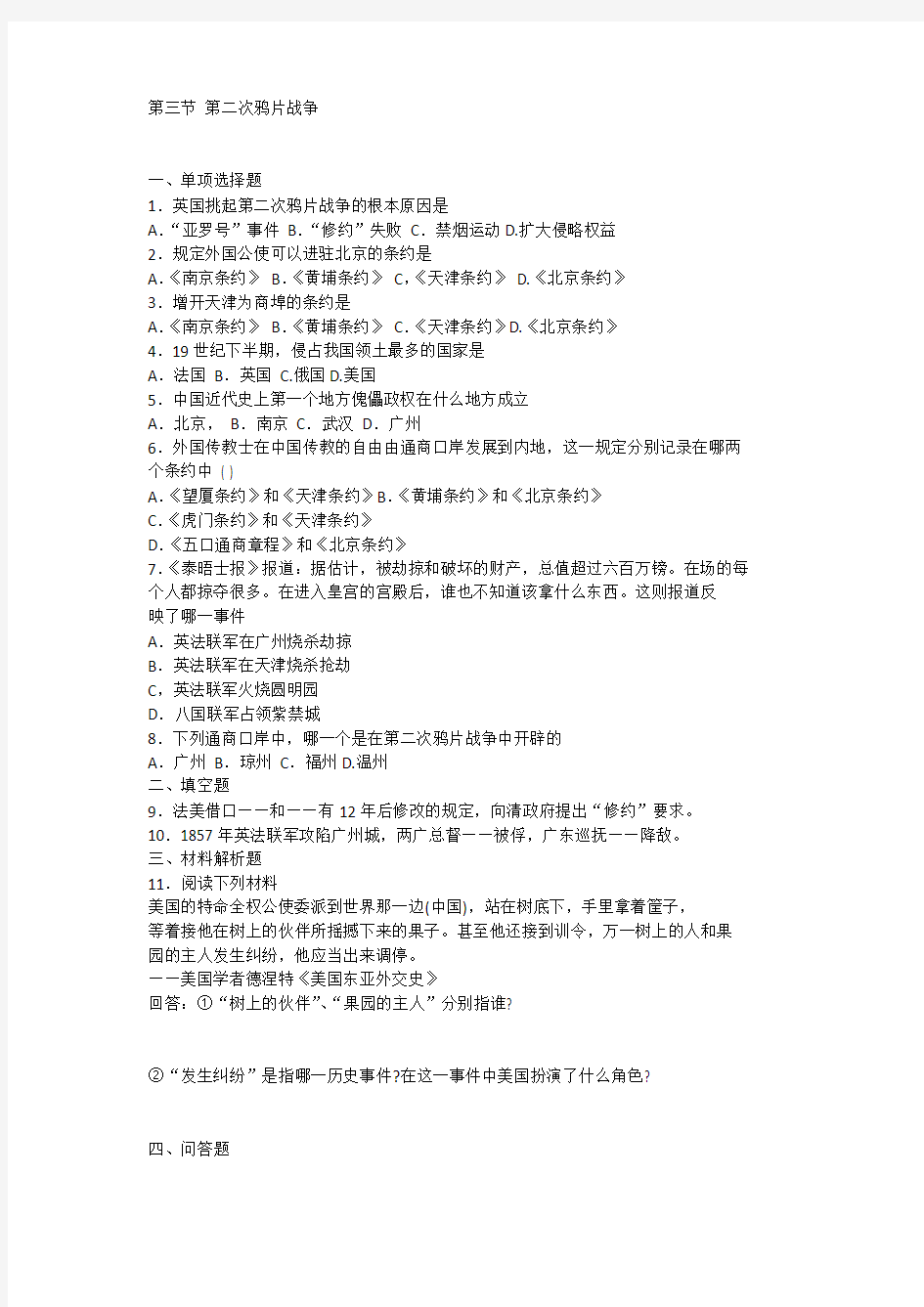

第三节第二次鸦片战争

一、单项选择题

1.英国挑起第二次鸦片战争的根本原因是

A.“亚罗号”事件B.“修约”失败C.禁烟运动D.扩大侵略权益

2.规定外国公使可以进驻北京的条约是

A.《南京条约》B.《黄埔条约》C,《天津条约》D.《北京条约》

3.增开天津为商埠的条约是

A.《南京条约》B.《黄埔条约》C.《天津条约》D.《北京条约》

4.19世纪下半期,侵占我国领土最多的国家是

A.法国B.英国C.俄国D.美国

5.中国近代史上第一个地方傀儡政权在什么地方成立

A.北京,B.南京C.武汉D.广州

6.外国传教士在中国传教的自由由通商口岸发展到内地,这一规定分别记录在哪两个条约中( )

A.《望厦条约》和《天津条约》B.《黄埔条约》和《北京条约》

C.《虎门条约》和《天津条约》

D.《五口通商章程》和《北京条约》

7.《泰晤士报》报道:据估计,被劫掠和破坏的财产,总值超过六百万镑。在场的每个人都掠夺很多。在进入皇宫的宫殿后,谁也不知道该拿什么东西。这则报道反

映了哪一事件

A.英法联军在广州烧杀劫掠

B.英法联军在天津烧杀抢劫

C,英法联军火烧圆明园

D.八国联军占领紫禁城

8.下列通商口岸中,哪一个是在第二次鸦片战争中开辟的

A.广州B.琼州C.福州D.温州

二、填空题

9.法美借口——和——有12年后修改的规定,向清政府提出“修约”要求。10.1857年英法联军攻陷广州城,两广总督——被俘,广东巡抚——降敌。

三、材料解析题

11.阅读下列材料

美国的特命全权公使委派到世界那一边(中国),站在树底下,手里拿着筐子,

等着接他在树上的伙伴所摇撼下来的果子。甚至他还接到训令,万一树上的人和果园的主人发生纠纷,他应当出来调停。

——美国学者德涅特《美国东亚外交史》

回答:①“树上的伙伴”、“果园的主人”分别指谁?

②“发生纠纷”是指哪一历史事件?在这一事件中美国扮演了什么角色?

四、问答题

个人收集整理仅供参考学习 高中历史主观题答题技巧 主观题解题技巧——三个环节 1. 读——解题地基础 (1)读设问 一是粗读,大致了解所需回答地问题,带着问题去阅读材料.因为设问地实质是为解析材料确定方向,这样在阅读材料时能够充分提取材料所提供地有效信息,做到有地放矢,同时可以节省大量地时间b5E2RGbCAP 二是精读,在读完材料后做答前.这遍审题要注意五个方面: ①信息来源或者答案出处:表述为:依据材料;依据所学知只;依据材料和所学知识;依据材料并结合所学知识分析.p1EanqFDPw ②答题要求:分析、概括、列举、说明、比较等. ③核心词(答题语):原因、影响、特点、措施等. ④限定词:时间、地点、答题范围、答题角度等. ⑤审分值,正如量体裁衣,我们答题也要根据分值写要点. 特别提示 ①依据设问类型,确定答案应该来自课本还是材料: (1)“根据材料回答”:概括归纳材料; (2)“根据材料并结合所学知识回答”:材料+教材; (3)“根据材料获取什么历史信息”(含图片信息题):由表及里、由此及彼地提炼信息(按照是什么、为什么、什么影响等层次递进);DXDiTa9E3d (4)“综合以上材料谈谈认识或启示”:根据材料,逐一分析,史论结合,生成新1 / 9 个人收集整理仅供参考学习 结论,谈评价、经验教训,切记不能没有根据地随意空谈;RTCrpUDGiT (5)“材料说明了什么问题”:不能从材料中概括,而需要依据材料所涉及地现象,结合课本总结出本质. ②历史学科基本地要素为时间,因此大家无论在回答任何题目时都要在时间上做一个准确地判断.没有时间就没有历史,也就没有了历史学科,也就不可能对任何历史问题作答了.5PCzVD7HxA (2)读材料 ①读引言(题引): 考试一般都采用专题式或者主题式命题方法,即一道题目都有一个中心和主题,体现命题者地立意和命题意图.而体现命题意图地直接呈现方式是题目地引言材料.阅读引言可以使我们快速明确爷题意图和题目考查内容,因此阅读引言就如同找到一把解题地钥匙,有利于我们揣摩命题意图,形成正确地答题思路.jLBHrnAILg ②读材料正文: 这是读题地核心任务,一般要求阅读材料在两遍以上,在阅读向过程当中要动笔圈划关键词、句,最大限度地提取材料信息.xHAQX74J0X 还应注意从主体材料(正文)地开头、结尾、省略号两边、分号、句号获取有效信息.材料原文一般很长,试题只能摘录其中一小部分,从某句开始摘录到某句为

第2课第二次鸦片战争 一、选择题 1.著名史学家黄仁宇先生写道:“《南京条约》签订之后十年,感到更不满意的不是战败国而是战胜国。”列强发动第二次鸦片战争的根本原因是(B) A.使鸦片贸易合法化 B.扩大鸦片战争中获得的侵略权益,进一步打开中国市场 C.让外国使节进驻北京 D.利用“亚罗号事件”和“马神甫事件”再次侵略中国 2.1856年爆发的第二次鸦片战争爆发的直接导火线是(A) A.亚罗号事件 B.虎门销烟 C.太平天国运动 D.领土争端 3. 南京是中国四大古都、首批国家历史文化名城之一,历史上曾数次庇佑华夏之正朔,是四大古都中唯一未做过异族政权都城的古都。该地在近代被迫开放为通商口岸是通过(A) A.《天津条约》 B.《南京条约》 C.《北京条约》 D.《马关条约》 4. 学完本课后,小刚得出这样一个结论:第二次鸦片战争是鸦片战争的继续。他的主要依据是( C ) A.都从进攻广东沿海地区开始 B.英国都是战争的元凶 C.两次战争的性质和目的相同 D.都签订了不平等条约 5.中国近代外国军队中首次入侵北京的(B) A.八国联军 B.英法联军 C.英国军队 D.日本军队

6.“谁令你威风扫地,谁令这火光四起,……大火当中血肉满园,为你死正因要维护你,还望这火的震撼,能令我子孙记起,自会醒悟到,何来外侮,为何受欺。”请你根据歌词判断该事件发生在哪次战争期间( C ) A.中法战争B.甲午中日战争 C.第二次鸦片战争 D.鸦片战争 7.下列关于第二次鸦片战争的叙述正确的是(B) ①八国联军火烧圆明园 ②爆发的直接原因是鸦片输入 ③爆发于1856年 ④美俄两国为帮凶 A.①② B.③④ C.①④ D.①③ 8.被称为第二次鸦片战争的主要原因是(A) A.侵略国以扩大侵略权益为目的 B.侵略国仍以武力迫使清政府屈服 C.侵略国继续割占中国领土 D.侵略国仍强迫清政府增加赔款数额 9. 香港是一座高度繁荣的国际大都市,与纽约、伦敦并称为“纽伦港”,全境 由香港岛、九龙半岛、新界等3大区域组成。其中的“九龙半岛”在近代被割占是通过(B) A.《南京条约》 B.《北京条约》 C.《辛丑条约》 D.《通商章程善后条约》 10.第二次鸦片战争中,获益最大的是(D) A.英国抢走了圆明园无数价值连城的珠宝 B.日本得到2亿两白银的赔款

《中国近代史》试题第9套 一、填空题(每题1分,共15分) 1、1843年,英国强迫清政府签订,通过此条约英国又取得领事裁判权和片面最惠国待遇等特权。 2、1856年,英法分别借口发动了侵略中国的第二次鸦片战争。 3、太平天国后期,洪仁玕著,提出在中国发展资本主义的思想主张。 4、1866年,由设立的福州船政局,是当时中国最大的船舶修造厂。 5、1881年,曾纪泽代表清政府同俄国签订了,中国收国伊犁地区。 6、中法战争中,扭转整个中法战局的战役是。 7、帝国主义国家取得在中国通商口岸设立工厂的权益是通过签订获得的。 8、19世纪末,在帝国主义掀起瓜分中国的狂潮中,1899年,美国提出了的政策。 9、”法者,天下之公器也;变者,天下之公里也,”“变亦变,不变亦变”。这是维新运动中的思想。 10、义和团运动提出的的口号,把斗争锋芒集中指向了帝国主义。 11、1905年,日本和俄国通过签定,结束了日俄战争。 12、1905年,在日本东京成立了我国第一个全国性的资产阶级政党。 13、年,黄兴在广州发动了黄花岗起义。 13、我国第一部具有资产阶级共和国宪法性质的文件是1912年颁布的。 15、1915年,日本提出了旨在灭亡中国的。 二、选择题(每题1分,共20分,多选少选均不给分) 1、下列清军将领中,那些牺牲于第一次鸦片战争?() A、裕谦 B、葛云飞 C、左宝贵 D、郑国鸿 2、下列通商口岸中,哪些是在《天津条约》中被迫开放的?() A、宁波 B、杭州 C、汉口 D、天津 3、第一次鸦片战争后,地主阶级经世派代表徐继畲撰写了一部()。 A、《海国图志》 B、《康遒纪行》 C、《朔方备乘》 D、《瀛环志略》 4、近代史上,与香港有关的条约有哪些?() A、《南京条约》 B、《北京条约》 C、《马关条约》 D、《辛丑条约》 5、太平天国后期支撑革命危局的重要将领有()。 A、李秀成 B、韦昌辉 C、石达开 D、陈玉成 6、下列人物中,属于洋务派地方代表的有() A、奕 B、左宗棠 C、曾国藩 D、丁日昌 7、下列近代企业中,属于洋务派创办的军事工业企业有() A、轮船招商局 B、开平矿务局 C、上海机器织布局 D、天津电报局 8、近代历史上,中国不败而败的对外战争是() A、第一次鸦片战争 B、第二次鸦片战争 C、中法战争 D、中日战争 9、中日甲午战争中,牺牲于黄海战役的清军将领有()。 A、邓世昌 B、丁汝昌 C、林永升 D、刘步赡 10、《马关条约》签订后,三个帝国主义国家联合起来,要求日本将辽东半岛退还给中国。这三国是()。

高中历史主观题答题技巧 一、基本结构 根据近高考题的分析,一般由材料和问题组成 1、材料:涉及历史知识或热点知识的文字材料或图表材料 2、问题:主要有八大类 (1)概括归纳、说明类的试题 (2)背景、条件、原因类的试题 (3)影响、意义类的试题 (4)启示、认识类的试题 (5)特点、特征类的试题 (6)分析、比较类的试题 (7)开放性设问、小论文类的试题 (8)评析、评价类的试题 二、解题技巧 解题过程应把握好五个环节:读(审题)、找(相关信息)、接(嫁接)、转(转换)、答(组答案) 1、读(审题):审题是解题的前提或解题的基础,审题一旦出错,则整个解题都毫无意义。审题分两步: 第一步是读材料,建议带着问题去读,读材料包括“引言、正文、出处”(引言包括题头、属于政治、经济、文化等哪一类;正文包括表格的标头、图片内的清晰字迹;括号内的注解;明确材料涉及的五要素:时间、地点、人物、事件、关键词等限定词,同时最好对材料能分出段落大意;出处包括文章的出处;出现的年代时间;涉及的事件人物) 第二步是审问题,审问题要注意三个方面:首先要审中心词,即答什么(要将试题设置的比较复杂的设问,转化为自己能够理解的简洁明了的而且符合试题要求的设问;是答原因还是影响意义等将试题“对号入座”);其次要审限定词,主要指根据材料、依据所学知识还有时空等限定词;问题内部的关系:并列、递进、因果,后一问是前一问的答题依据。再次要审分值,正如量体裁衣,我们答题也要根据分值写要点。文综历史科一般一个要点2--4分 【特别提示】 “根据材料回答”:概括归纳材料; “根据所学知识”:教材(这种设问大多表明材料只是抛砖引玉,真正的答案还得求助课本知识。先根据设问的指向,联系相应模块、单元或专题的历史知识,根据设问要求(特别是内容词和限制词),选择相应层次的历史知识)。 “根据材料并结合所学知识回答”:材料+教材;

两次鸦片鸦片战争 .太平天国运动试题 1、中国近代有一不平等条约规定:“凡英民禀告华民者,必先赴管事官(即领事)处投禀,事官先行查察……间有华民赴英官处控告英者,管事官均应听讼……其英人如何科罪,由英国议定法律发给管事官照办,华民如何科罪,应治以中国之法。”该条款规定,使中国丧失了什么主权 A.领土主权B.贸易主权 C.关税主权D.司法主权 2、费正清在《中国:传统与革命》中称:“在中国近代史上,没有哪一段插曲比鸦片战争为谴责‘帝国主义侵略’提供了更多的机会,它成为中国人对西方武力入侵和在此以后几乎整整一个世纪使中国沦为‘半殖民地’地位的不满情绪的内容。除从这一角度看鸦片战争外,还有必要将其放到近代历史的主要趋势之中去观察。”在该“趋势”背景下,费正清认为 A. 鸦片战争是近代中华民族灾难的开端 B. 鸦片战争阻碍了中国近代化历程 C. 侵略者是历史发展过程中的进步者 D. 鸦片战争是西方工业文明的扩张 3、法国历史学家亨利·高第说:“我并不认为这在当时是个好办法。我们这样做了,就使得中国人感觉到,我们才是真正的野蛮人。此外,对同胞无辜的血,我们也不应该向石头寻仇。法国人与其英国同盟军的分歧就在这一点上:抢劫,可以;放火,不行!”亨利·高第所评价的历史事件是 A.英军武力强占香港岛 B.英法联军火烧圆明园 C.日军制造旅顺大屠杀 D.德国强租胶州湾地区 4、在第二次鸦片战争中,焚劫圆明园的侵略者是 A.日本军队 B.俄国军队 C .英法联军 D.美国军队 5、中国近代以鸦片战争为开端,主要是因为 A.中国第一次被西方国家打败 B.长期闭关锁国状态呗打破 C.社会性质开始发生变化 D.民族矛盾取代了阶级矛盾 6、著名美国历史学家斯塔夫里·阿诺斯说,西方列强在中国的一些城市建立了“自主独立的城市国家”,“在那里,中国的法律不适用,中国的法院和警察没有管辖权”。这种现象最早出现在下列哪个条约签订后: A.《南京条约》及其附件 B.《天津条约》 C.《马关条约》D.《辛丑条约》 7、一些西方史学家称:鸦片战争是“通商战争”,认为这场战争是为了维护英国的正当贸易权利而战的。对这种观点的正确评价是 A、掩盖了战争的侵略性质 B、指出了战争的实质 C、揭示了战争发生的主要原因 D、是一种尊重历史事实的评价 8、《南京条约》的签订,对中国而言,最严重的后果是 A、外国列强大批入侵 B、中国开始卷入资本主义世界市场 C、封建的自然经济解体 D、中国开始丧失独立自主的地位 9、中英《南京条约》规定:议定英国驻中国之总管大臣,与大清大臣无论京内、京外者,有文书来往,用照会字样;英国属员,用申陈字样;大臣批复用札字样;两国属员往来,必当平行照会。该规定 A.表明英国对中国存有明显的歧视 B.使得中国在外交上享有与英国平等的权利 C.在客观上有利于推动中国外交礼仪的现代化 D.反映了《南京条约》的屈辱性 10、人们在研究历史中,由于立场和观点的差异,对历史事件的解释往往会有不同,如关于鸦片战争这一事件:过去,英国史学家总以英国利益为中心来理解;我国史学家则从民族命运来思考这一战争;在当今文明史观认识下,人们又会有新的结论。能正确反映上述说法的排列是() A. 英国史学观/文明冲突,中国史学观/侵略战争,文明史观/商业战争 B. 英国史学观/商业战争,中国史学观/侵略战争,文明史观/文明冲突 C. 英国史学观/侵略战争,中国史学观/商业战争,文明史观/文明冲突 D. 英国史学观/商业战争,中国史学观/文明冲突,文明史观/侵略战争 11、两次鸦片战争的最终结局根本上取决于()

一、做好高中历史主观题,要从以下二个方面着手 (一)审题: 将审题训练和提取信息能力的培养结合起来。因为审题本身也是一种提取信息的过程。在审题训练中,我们强调审时间、地点、关键词、提示语、材料来源,审问题(根据材料提出的问题,这些问题有时又可以反过来给人以提示),这些都可以作为培养提取信息能力的基本 方法。阅读材料不仅要读正文或表格内数据、图片的主体,还要读提示语(含表内提示语、表外提示语)、注释、材料来源、标点符号、图片的背景等,不要放过任何细节;既要考虑 显性信息,又要注意联系所学知识分析隐性信息;既要重点突破,又要兼顾全局。审题必须把握“一、二、三”: “一”是指“一个前提”,即“读懂读透材料(尤其是图表与数据)”,必须明确其中主要概念, 说明的主要问题,而后弄清楚图标与数据是怎样展示概念、说明问题的。 “二”是指“两个原则”,即“充分获取和利用有效信息”、“立足材料,联系课本”。首先是“充分获取和利用有效信息”。所谓“有效信息”是指与设问相关的内容,往往是材料的中心或主旨。如果有效信息没有被发现,就不能很好地完成问题的要求而影响得分。其次是“立足材料,联系课本”。材料所展示问题的角度不一定与课本完全相同,比如某一个历史事件,课本可 能主要叙述其积极性的一面,而材料可能展示其局限性的一面,联系课本是必要的,应该把材料所反映的内容与课本所学的相关知识挂上钩,运用所学的知识和观点进行评论和解析。 “三”是指构思答题的“三个步骤”。即“一看”,看有几个设问;“二找”,找出设问中的求答主 题(或项目)和限制条件;“三答”,根据设问组织答案。组织答案时,最好采用“序号化”,如:①②。 (二)根据设问做答: 在考试的时候,很多学生经常没有明确设问就答题,所以往往出现漏答丢分的现象。非选择题一般有四种设问:一是“根据材料回答”。一般可分根据一段材料或几段材料提问,这种问法的答案一般可由材料直接或间接得出。对于这种试题考生可以根据分数值逐条从材料中找 出并适当归纳,一般一分一点,不必妄加论述;二是“根据(或结合)材料和所学知识回答”。一般有根据一段材料和所学知识提问与根据几段材料和所学知识提问两种,这类问题和答案不能全部从材料中得出,部分答案必须要结合所学相关知识来回答。考生要根据材料中时间、关键词判断出要考查的知识范围,再结合这部分知识进行回答。三是“根据以上材料和问题 回答”。这种提问方式是将材料中所涉及的都拿来当作有效信息处理,既提供了题目的思考 方向,又设置了新的情境,理解和把握好材料是作答的关键。四是“根据所学知识回答”。这种提问方式就是从所学知识出发去探寻问题的答案。此类问题中材料只是起到创设情境的作用,完全要根据所学知识回答问题。 根据设问做答的“五字诀”──述、论、析、比、评 “述”,即叙述。答题时一般按时间顺序和因果关系表达,但要注意的是:(1)题目要求的知识点一定要涉及,不必展开,更不可遗漏。(2)对于概括性较强、时间跨度较大的,要先划 分历史阶段,再按阶段回答问题。 “论”,即论证。论证首先应该判断观点和论题的正误,标准有两个:一是实践的标准,二是 理论的标准。论证要摆事实,讲道理,首先要用充分的事实证明观点和命题的正确或错误, 然后要做出相应的说明、结论或总结。答题强调列举史实要充分和全面,说服力强。 “析”,即分析。一般先要回答“是什么”,在此基础上回答“为什么”。要求考生用辩证唯物主 义的观点,把历史现象、时间、历史人物放在特定的历史环境和条件下去分析其原因、背景,揭示事物的本质,认识历史发展的规律,总结历史作用、影响和历史地位,从而吸取历史的经验和教训。 “比”,即比较。对于有比较项目的问题,可以按照要求进行比较;对于没有给出明确比较项

第2课第二次鸦片战争 一、基础训练 1.1856年,英法发动侵华战争的目的是() A.对林则徐虎门销烟进行报复 B.镇压太平天国运动 C.为了扩大侵略权益,进一步打开中国市场 D.镇压义和团运动 2.有人说,英法发动的第二次鸦片战争是“海盗式的扩张”,给中国文化和人类文明带来不可估量的损失。以下最能说明这一点的是( ) A.获取大量赔款 B.浩劫并焚毁圆明园 C.增加新的通商口岸 D.开辟新的内河航线 3.下图为圆明园12生肖兽首铜像中的四件。这四件饱经沧桑的国宝是在下列哪一事件中被迫离开故土的( ) A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争 C.太平天国运动 D.俄国割占东北领土 4.马克思说:“俄国不花费一文钱,不出动一兵一卒,而能比任何一个参战国(从中国)”得到更多的好处。这句话指的是俄国在第二次鸦片战争期间() A.取得协定关税特权 B.掠夺圆明园大量珍宝 C.获取中国大量赔款 D.割占中国大片领土 5.浙江慈溪流传着一首民歌:“洋人好比一只鹰,黄毛高鼻绿眼睛。鹞鹰凶恶怕弓打,洋人怕的红头军。”这里的“红头军”指的是()

A.红巾军B.太平军 C.义和团D.洋枪队 6.下列关于第一、第二次鸦片战争说法正确的是() ①都是资本主义列强为打开中国市场而发动的②都使中国丧失了领土和主权③都强迫中国签订了不平等条约④两次战争的侵略者都有英国 A.①②③B.②③④ C.①③④D.①②③④ 二、能力提高 7、阅读材料,回答问题 材料一英国《泰晤士报》记载:“据估计,被劫掠和破坏的财产,总值超过六百万磅。在场的每个军人都掠夺了很多。在进入皇宫的宫殿后,谁也不知道该拿什么东西。为了拿金子,而把银子弄丢了,为了拿鑲有珠玉的饰品和宝石,又把金子丢了,无价的瓷器和珐琅器,因为太大不能运走,竟被打碎。” 材料二“俄国采取表面‘调停’实际支持的态度。在战争中,不花费一文钱,不出动一兵一卒,而能比任何一个参战国得到更多的好处。” ——引自马克思的话 请回答: (1)材料一反映的历史事件发生在哪一次战争中?这次战争的发动者是谁? (2)材料一所反映的遭劫掠和破坏的是哪儿?材料二中与俄国一起参与调停的另外一个国家是哪国? (3)材料中所说的俄国“比任何一个参战国得到更多的好处”主要指的是什么?

2019年人教部编版八年级上册历史第一单元第2课第二次鸦片战争练习试题(Word有 答案) 第二次鸦片战争练习题 第二课一.选择题(共20 小题) 1.以下是近代两次侵华战争后开放的通商口岸示意图,其变化反映了() A.中国开放的通商口岸不断减少 B.列强侵略势力由东南沿海深入到长江中下游地区 C.中国从开始论为半殖民地半封建社会到完全沦为半殖民地半封建社会 D.清政府从“天朝上国”沦为“洋人的朝廷” 2.1861 年,作家雨果说:“抢劫已成为日常行为,小至小资家庭的钱匣,大至富丽堂皇的圆明园,直到被塞满的裤子不堪重负,直往下坠。”材料中进行“抢劫”的强盗来自() ①英国②俄国③日本④法国 A.②③B.①②C.①④D.②④ 3.圆明园始建于康熙四十八年(1709 年),是康熙赐给尚未即位的雍正的园林,于1860 年 遭焚毁。圆明园焚毁于下列哪场战争中() A.鸦片战争B.第二次鸦片战争 C.甲午中日战争D.八国联军侵华战争 4.近代史上西方列强不满既得利益,以进一步打开中国市场为目的而发动的侵华战争是() A.鸦片战争B.第二次鸦片战争 C.甲午中日战争D.八国联军侵华战争 5.如图再现的历史事件,发生在() 1 / 8

A.鸦片战争期间B.第二次鸦片战争期间 C.甲午中日战争期间D.八国联军侵华期间 6.通州八里桥又名永通桥,始建于明代,现已被录入世界文化遗产京杭大运河的文物名录。 1860 年清军与英法联军在此地苦战失利,英法联军进占北京城。与这一战役紧密关联的历史事件是() A.鸦片战争B.第二次鸦片战争 C.甲午中日战争D.八国联军侵华战争 7.“到1860 年,这个中华文明古国被西方彻底打败并羞辱了,俄国人既强调贸易收益也强调取得领土。”“到1860 年”,俄国人“取得领土”的条约有() ①中俄《北京条约》 ②中俄《改订条约》 ③中俄《瑷珲条约》 ④中俄《勘分西北界约记》 A.①②B.①③C.②③D.②④ 8.今年4 月,巴黎圣母院发生火灾后,一位网友作诗:“巴黎悲失火,怎比百年前。圣母犹能圣,圆明不复园。”1860 年,火烧圆明园的罪魁祸首是() A.英国军队B.英法联军C.美英联军D.八国联军 9.如图是近代列强发动侵华战争的年代尺,其中沙俄割占中国东北100 多万平方千米领土 2 / 8

(三)作用、影响、意义类主观题 答题技巧总结 在主观题设问中经常会涉及到作用、影响、意义,作用、影响、意义类问题是高考中的一大类,几乎每年都有涉及,而且有些年份涉及的特别多,因此要引起注意。作用、影响、意义含义基本相同,但又有细微的差别,在此先予以提醒:作用一词较为中性,有积极作用也有消极作用和影响基本一样;意义一般为积极影响。对于这类题应该如何作答,现总结方法技巧如下: 一般性通用方法与技巧(即适合所有主观题的一般方法技巧)。 1、根据材料,结合所学知识。阅读材料时注意联系所学知识进行时空定位,调出自己的相关知识体系,以帮助理解材料解答问题。 2、要注意看分写点作答。如一般4分答两点或四点;9分一般答三点、四点或五点等。由于不同出题人习惯不一所以作者建议尽量多打一点或者两点作为备用点,以免因为点不够而失分。 作用、影响、意义类主观题所独有的方法与技巧。 首先弄清楚什么是作用、影响、意义:对人或事物的影响或作用。 2、做作用、影响、意义类题目要根据其本身的含义作答。 3、做作用、影响、意义类题目要根据设问中的提示作答。 4、做作用、影响、意义类题目要根据深化、联系,并注意平时注意积累一些专家的论述结论。 5、做作用、影响、意义类题目实在找不到太好的思路,就从政治经济思想文化等角度进行作答。 6、在试卷上作答时要注意要点序号化,多角度回答和用学科术语回答。

7、注意卷面整洁美观。 下面对作用、影响、意义类题目所独有的答题技巧进行总结,并举例说明。 (一)做作用、影响、意义类题目首先弄清楚什么是作用、影响、意义:对人或事物的影响或作用。理解清楚概念做起题来才能有的放矢。 下面需要做的就是具体问题具体分析了。很多题目只要遵循一般规律就可以解决了,现举例如下:(2019年全国1卷)45.[历史——选修1:历史上重大改革回眸](15分) 材料秦朝推行的“二十等爵”制,始创于商鞅变法时为奖励军功所设立的军功爵制。汉承秦制,继续沿用“二十等爵”制,但根据实际情况有所调整。 曹魏末年,专权的晋王司马昭为取代曹魏政权,“深览经远之统,思复先哲之轨,分土画疆,建爵五等,或以进德,或以酬功”。此次改革仿照《周礼》,设公、候、伯、子、男五个等级,把爵位封授给支持司马氏的群臣。受封者获得民户数量不等的“封邑”,爵位由子孙承袭。“自骑督已上六百余人皆封”。由此,面向文武官员的“五等爵”制确立。通过五等爵分封,司马昭对曹魏朝廷中的大臣进行了一次比较彻底的区分,将那些倾向于司马氏的大臣与其他曹魏大臣明确区别开来,成为司马氏建立晋朝的前奏。 ——摘编自杨光辉《汉唐封爵制度》等(2)根据材料并结合所学知识,分别概括秦“二十等爵”和曹魏末年“五等爵”的授予对象,并简析两种爵位制的各自作用。(10分) 步骤一:根据材料提供的“秦朝推行的“二十等爵”制......曹魏末年,专权的晋王司马昭为取代曹魏政权,“深览经远之统,思复先哲之轨,分土画疆,建爵五等,”等信息,联系所学知识进行时空定位“秦商鞅变法和魏晋南北朝时曹魏末年”,理解材料解决问题。 步骤二:根据所给分值确定所需答的要点数量,本题6分可能2点,每点3分;也可能3点,一点2

第2课第二次鸦片战争练习

基础练习: 1、1856年10月,英国利用亚罗号事件,蓄意制造事端,发动战争。随后,法国以事件为马神甫事件为借口,出兵中国。因这次战争的实质是鸦片战争的继续和扩大,所以史称第二次鸦片战争。 2、法国大作家雨果说:“有一天,两个强盗闯入了夏宫(圆明园),一个动手抢劫,一个把它付之一炬.”这“两个强盗”是英国、法国。 选择题: 1、美国历史学家费正清在《伟大的中国革命》一书中,表达了这样的观点“鸦片战争的发生意味着中国拒绝在外交平等和对等贸易的基础上参加国际大家庭,结果导致英国使用武力”。对此理解正确的是 A、说明了中国实行闭关锁国政策的恶果 B、肯定了中国抗击英国侵略的正义性 C、抹杀了鸦片战争的实质 D、指出了鸦片战争爆发的根源 2、清朝一位商人从上海运一批货物到汉口,受到各地官吏的百般刁难和重重勒索。他气愤地说:“清政府有条约规定,外国商船和军舰可以在长江自由通航,不受盘索,而我们中国人自己的为什么就不行?难道非要中国商船都插上外国旗子才有生路吗?”这件事你认为最早应发生在哪一年以后 A、1842年 B、1895年 C、1858年 D、1901年 3、1856年常住上海的外国人总数为200多人,但当年仅英国领事处理的刑事案件就有503起,共有630名英国人(次)涉案。此种情况出现的原因是 A、上海社会治安状况的混乱 B、国人反侵略的斗争高涨 C、领事裁判权使其为所欲为 D、英国人的法律意识淡薄 4至7为练习册 4、近代史上,外国商船和军舰可以在长江自由航行,不受盘查的现象最早应发生在哪一年以后? A.1842 B.1844. C.1856 D.1858 5、在清政府同列强签订的不平等条约中,割地、赔款、开埠三项条款都有的条例是 A.《南京条约》和《北京条约》 B.《北京条约》和《天津条约》 C.《南京条约》和《天津条约》 D.《北京条约》和《望厦新约》 6、近代诗人张维屏有诗句说:“十家九户闭柴荆,白昼巡街有鬼兵。八十老人谈异事,广州城里少人行。”此诗句中的“鬼兵”是指 A 英军 B 法军 C 俄军 D 英法联军 7、准许外国公使驻京,并可在通商口岸设领事馆,出自下列哪个条约? A、《南京条约》 B、《天津条约》 C、《北京条约》 D、《马关条约》

第2课第二次鸦片战争知识点 第2课第二次鸦片战争(1856-1860年) 1.第二次鸦片战争的爆发: (1)英法挑起第二次鸦片战争的根本目的:为了进一步打开中国市场,扩大侵略权益。 (2)第二次鸦片战争爆发的时间:1856年10月至1860年,共四年。 (3)第二次鸦片战争的借口:英国“亚罗号事件”和法国“马神甫事件” (4)第二次鸦片战争的实质:是鸦片战争的继续与扩大。 2. 英法联军在第二次鸦片战争中的罪行:1860年,焚掠圆明园 3.《天津条约》和《北京条约》的主要内容和影响: (1)1858年中英、中法、中俄、中美《天津条约》的主要内容:(使得鸦片合法化) ①增开牛庄(后改营口)、汉口、九江、南京等10处为通商口岸;(还有台湾、琼州等) ②允许外国人到内地游历、通商、自由传教; ③外国军舰和商船可在长江各口自由航行; ④外国公使驻京,并可在通商口岸设领事馆; ⑤赔偿英国白银400万两,法国200万辆。 (2)1860年与中英、中法《北京条约》的主要内容:(当时咸丰帝逃出北京城) ①《天津条约》完全有效; ②增开天津为商埠; ③割让九龙司地方一区(即九龙半岛界限街以南地区,归入英属香港界内); ④赔偿英、法军费各增至白银800万两。 (3)第二次鸦片战争《天津条约》和《北京条约》对中国的影响:是中国近代史上第二批不平等条约,进一步打开中国门户,使中国丧失了更多的主权。中国社会的半殖民地化程度进一步加深。 4、沙俄侵略:中俄《瑗珲条约》;中俄《北京条约》;中俄《勘分西北界约记》;中俄《改订条约》以及以后五个勘界议定书。先后侵占中国东北150多万平方公里,成为近代侵吞中国领土最多的国家。黑龙江、乌苏里江本来是中国的内河,现在成了中俄界河。而且黑龙江下游成了俄国的。 19世纪80年代,沙俄还通过中俄《伊犁界约》占领中国西北7万多平方公里的土地。

高考历史主观题分类指导 | 变化型、性质型【高考历史方法指导】 一.什么是变化类历史试题? 在特定历史事物发展过程中,不同时间段出现的新特性、新内容等。主要是对同一历史事物在不同阶段的比较中探索历史事物的发展趋势或变化规律。 二.变化类历史试题的三种形式 1.前后变化型:(1)一是之前怎么样,之后怎么样。如鸦片战争前后中国社会性质的变化。(2)二是由什么变为什么。如鸦片战争前后中国外交政策的变化,由闭关锁国变化为被迫开放。 2.阶段变化型:即分阶段归纳。如中国专制主义中央集权制度的发展历程、自然经济的发展历程、科举制的发展历程。 3.内容变化型:主要是指以前没有这种情况,后来新出现了,其答题模式为列出新出现的情况。如明朝中后期,中国经济的新变化:出现资本主义萌芽。 三.材料解析题中“变化”类试题: 1.设问模式:“根据材料……,指出……变化?(X 分)” 2.答题思路:必须答出“变化”前和“变化”后的两种情况,常用“由……到……”。 十一、性质型 【高考历史方法指导】 一.实质(本质)和性质的区别 实质就是本质,它是指事物本身所固有的,决定事物性质、面貌和发展的根本属性。事物的本质是隐蔽的,是通过现象表现出来的,不能简单、直观地去认识,必须透过现象掌握本质。概括历史事件的实质的一般方法是先确立所要表述的历史事件的主体,再确立其本质属性,揭示其本质或目的,最后指出其性质。实质(本质)经常和目的尤其是根本目的相关。(一般来说,实质定性于“实际如何”、“反映了什么”、“表明了什么”)性质是一事物区别它事物的特有属性。性质是比较稳定的,一般由历史事物的阶级属性或社会属性决定。(一般而言,性质定性于“是什么”) 二.举例说明实质和性质的区别 1.例1:俄国1861年改革。 (1)实质:指农奴主对农奴进行的一场厚颜无耻的掠夺。

主观题训练及参考答案 (一) 41.阅读材料,完成下列要求。 材料一宋朝最初未能收复边陲各省,后来又丢失了整个北中国,但宋代文明在别的方 面达到顶峰也是事实。宋政府在广州、泉州、福州等地设立了市舶司,多次派使臣赴海外招徕外商并管理对外贸易。两宋亦利用民间力量来广招外商,友好往来。每艘海舶船主,也是政府委任的“市舶纲首”,负有在域外“招诱舶商’’的任务,规定“诸市舶纲首能招诱舶舟 货物,及五万贯者,补官有差”。政府甚至向外国商人开放仕途,同时制定了保护外商合法权 益的法律,如《户婚律》中对外商来中国经商死后的财产处理作了专门规定。 ——摘编自樊树志《国史十六讲》材料二 18世纪中前期,英国重商主义走向全盛。政府规范贸易行为,批准了许多私人特许贸易公司扩大对外贸易,商人则利用王权进行对外贸易垄断。同其他欧洲国家相比'英国重商主义政策最明显的体现是实行对外扩张,政府进行商业战争和颁布一系列航海法令,日益强大的英国海军为英国海外贸易的发展保驾护航。在英国的对外贸易中,很多贸易条约是在非平等、非自愿互利的条件下签订的,特别是殖民地逐渐成为英国制造业的原料产地和产 品市场。 ——据吴必康《变革与稳定:英国经济政策的四次重大变革》等 1.根据材料一并结合所学知识,概括宋代对外贸易的特点并分析其成因。 2.根据材料一、二并结合所学知识,指出英国对外贸易与中国的不同并分析其影响。 答案:1.特点:政府高度重视,设立专门机构管理;以政治手段鼓励中外民间力量参与;以海路贸易为主;平等贸易,友好往来。 原因:北方少数民族政权崛起,传统的陆路贸易受阻;宋代商品经济的发展,经济重心南移;重农抑商政策松动;宋代造船、航海技术先进;儒家“贵和”思想的影响。 2.不同:有明确的经济理论指导;以殖民扩张、武力征服推动贸易发展;对外贸易成为寻求霸权的手段。 影响:推动了英国资本主义的发展;使世界市场逐步形成;给殖民地带来灾难;加剧了西方殖民国家之间的矛盾。

人教部编版初二历史上第2课第二次鸦片战争 练习题 【一】选择题 1.著名史学家黄仁宇先生写道:〝?南京条约?签订之后十年,感到更不满意的不是战败国而是战胜国。〞列强发动第二次鸦片战争的根本原因是( B ) A、使鸦片贸易合法化 B、扩大鸦片战争中获得的侵略权益,进一步打开中国市场 C、让外国使节进驻北京 D、利用〝亚罗号事件〞和〝马神甫事件〞再次侵略中国 2.1856年爆发的第二次鸦片战争爆发的直接导火线是〔A〕 A.亚罗号事件 B.虎门销烟 C.太平天国运动 D.领土争端 3. 南京是中国四大古都、首批国家历史文化名城之一,历史上曾数次庇佑华夏之正朔,是四大古都中唯一未做过异族政权都城的古都。该地在近代被迫开放为通商口岸是通过(A) A.?天津条约? B.?南京条约? C.?北京条约? D.?马关条约? 4. 学完本课后,小刚得出这样一个结论:第二次鸦片战争是鸦片战争的继续。他的主要依据是( C ) A、都从进攻广东沿海地区开始 B、英国都是战争的元凶 C、两次战争的性质和目的相同 D、都签订了不平等条约 5.中国近代外国军队中首次入侵北京的〔B〕 A.八国联军 B.英法联军 C.英国军队 D.日本军队 6.〝谁令你威风扫地,谁令这火光四起,……大火当中血肉满园,为你死正因要维护你,还望这火的震撼,能令我子孙记起,自会醒悟到,何来外侮,为何受欺。〞请你根据歌词判断该事件发生在哪次战争期间( C )

A、中法战争 B、甲午中日战争 C、第二次鸦片战争 D、鸦片战争 7.以下关于第二次鸦片战争的表达正确的选项是〔B〕 ①八国联军火烧圆明园 ②爆发的直接原因是鸦片输入 ③爆发于1856年 ④美俄两国为帮凶 A.①② B.③④ C.①④ D.①③ 8.被称为第二次鸦片战争的主要原因是〔A〕 A.侵略国以扩大侵略权益为目的 B.侵略国仍以武力迫使清政府屈服 C.侵略国继续割占中国领土 D.侵略国仍强迫清政府增加赔款数额 9. 香港是一座高度繁荣的国际大都市,与纽约、伦敦并称为〝纽伦港〞,全境由香港岛、九龙半岛、新界等3大区域组成。其中的〝九龙半岛〞在近代被割占是通过(B) A.?南京条约? B.?北京条约? C.?辛丑条约? D.?通商章程善后条约? 10.第二次鸦片战争中,获益最大的是〔D〕 A.英国抢走了圆明园无数价值连城的珠宝 B.日本得到2亿两白银的赔款 C.英国割占了香港岛 D.俄国割占了我国大约一百五十多万平方千米的领土 11. 马克思说,在第二次鸦片战争中,俄国〝不花费一文钱,不出动一兵一卒,而能比任何一个参战国得到更多的好处〞。这里〝更多的好处〞(D ) A.得到巨额赔款 B.从中国抢走无数珍宝 C.强迫清政府开放数处通商口岸

中国近代史 一、单项选择题(本大题共15个小题,每小题2分,共30分;在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题意) 1.“列强的炮声惊醒了古老中华帝国的美梦,中华民族的屈辱史——中国近代史开始了。”这里“列强的炮声”指的是( ) A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争 C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争 2.下列图片中的历史人物在近代反侵略斗争中作出了重大的贡献,其中收复新疆的是( ) 3.列强对近代中国发动多次侵略战争,其中19世纪九十年代与19世纪四十年代的战争相比,最主要的区别是( ) A.列强获得了对华资本输出的特权 B.侵犯到中国渤海地区 C.允许列强在华设立使馆界 D.割占中国的领土面积扩大 4.在近代中国,有这样一批机器工业:企业实行雇佣制,经费由政府拨给,产品分配给军队。下列企业中属于这批工业的有( ) A.福州船政局 B.轮船招商局 C.滦州煤矿公司 D.沈阳飞机制造厂 5.19世纪末,随着民族危机加重,康有为、梁启超等维新派掀起了

一场救亡图存的政治变革。有关这场变革的说法不正确的是( ) A.光绪帝颁布诏书标志着变革的开始 B.在变革中建立了近代中国第一所体制完备的高等学府 C.此次变革得到湖南巡抚陈宝箴的支持 D.这是一场以光绪帝为首的封建统治者的自救运动 6.在一次历史研究性学习活动中,同学们搜集了某一时期陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅等人的资料和文章。你认为这一学习活动的主题应是( ) A.“自强”“求富” B.“实业救国” C.“三民主义” D.“民主”和“科学” 7.在中国近代化探索的历程中,不同阶层、不同派别的力量进行了不同尝试。下列内容出现的先后顺序是( ) ①蔡元培倡导学术上“兼容并包”②公车上书③兴中会成立④北洋海军的建立 A.②③①④ B.④③②① C.①④③② D.③②④①8.马克思主义是中国共产党的行动指南,马克思主义成为近代中国新思潮的主流始于( ) A.新文化运动前期 B.十月革命爆发后 C.五四运动后 D.中国共产党成立后 9.1924年5月,孙中山在黄埔军校开学典礼上说:“要从今天起,重新做革命的基础,另外成立一种理想上的革命军。一生一世,都不存升官发财的心理,只知道做救国救民的事业。”两年后,该校师生

历史主观题答题角度归纳与分析 历史主观题基本都以材料为依托,从某一角度为切入点然后从不同的角度提出问题,问题的设置跨度很大,有时是对中国古代各朝代的考查,有时是对中国或世界近现代历史的考查,也有时综合考查古今中外的同一历史知识。但不管考哪部分历史,问题的设置大体有以下三种类型:一、概括、分析类;二、评价类;三、启示、认识类。 无论是应对哪一种类型的问题,首先得教会并让学生熟悉掌握解题的关键: 审题——中心词(作答点)+范围(材料、所学知识)+限定词(时空、中心内容)+分值(作答点数)。 为了帮助学生能在准确审题的基础上更简单有效地掌握解题技能,立足于不同类型问题的作答规律,我归纳出相关的答题公式,通过相关试题的讲练与引导,争取拓展学生分析问题的思路,进而提升学生的答题技能。 一、概括、分析类 (一)“依据材料概括类”公式:立足分值和材料数量,概括段意(关注段头或段尾)例:【材料一】50年代,在资本主义世界中,美国无论在工业生产、出口贸易、黄金外汇储备各方面所占的比重都显著下降,而西欧六国(法、西德、意、荷、比、卢)所占的比重则大大上升。50年代中期以后,阿登纳说:“如果欧洲人不想在起了根本变化的世界里走下坡路的话……欧洲的联合是绝对迫切需要的,没有政治上的一致,欧洲各国人民将会沦为超级大国的附庸……。”(1955年西欧六国召开会议决定建立一个共同市场和逐步协调它们的社会政策……1966年7月,六国正式成立欧洲共同体。) (1)根据材料一,概括分析西欧六国走向联合的原因。(6分) 分析:①分值:6分作答点数:3、4或6点 ②材料:一段归纳句意(3句) ③参考答案:西欧六国经济力量增强,对美国的经济依赖性减弱;(2分)通过联合,摆脱超级大国政治附庸的地位;(2分)通过联合,建立一个共同市场和逐步协调社会政策,促进经济发展。(2分)(其它表述,言之成理,可酌情给分) (二)“原因类”公式:从政治、经济、思想文化三方面分析(提醒:具体分析依据题干和课文) 例:【材料二】对债权的规定和解释是罗马法的一项重要内容。它制定了解决各类债务纠纷时适应的条款,而且特别明晰地规定了契约的各种形式,以及契约双方的权利和义务。(2)简要说明“对债权的规定和解释是罗马法的一项重要内容”的原因。(4分) 分析:回归课文——必修一第六单元第二课的相关内容只有经济和政治方面 参考答案:①经济方面:罗马商品经济迅速发展,经济问题复杂多样;(2分)②政治方面:随着扩张和版图的扩大,罗马公民与非公民的矛盾上升,财产纠纷增多。(2分)(其它表述,言之成理,可酌情给分) ※提醒:“背景类”公式:原因+目的+条件 (三)“影响类”公式:性质(实质或地位)、积极(对内、对外)、消极(不足或局限性)例:【材料二】对债权的规定和解释是罗马法的一项重要内容。它制定了解决各类债务纠纷时适应的条款,而且特别明晰地规定了契约的各种形式,以及契约双方的权利和义务。 【材料三】“在罗马人那里,私有制和私法的发展没有在工业和贸易方面引起进一步的后果,因为他们的生产方式没有改变。”但当资本主义经济在封建社会内部逐渐发展起来时,“详细拟定的罗马法便立即得到恢复并重新取得威信。”……即使在英国,为了私法(特别是其中关于动产的那一部分)的进一步发展,也不得不参照罗马法的诸原则。 (3)根据材料二、三及所学知识,简要分析罗马法的历史作用及其影响(4分) 分析:回归课文,单项分析(积极方面)

第二次鸦片战争 一、选择题 1.第二次鸦片战争使中国社会的半殖民地化程度进一步加深,这主要体现在 A.外国商品大量涌入 B.自然经济开始解体 C.领土和主权进一步丧失 D.资源进一步被掠夺 【答案】C 2.马克思说:“在第二次鸦片战争中,俄国不需要花费一文钱,出动一兵一卒,而能比任何一个参战国得到更多的好处。”俄国得到的好处之一就是在第二次鸦片战争前后通过不平等条约割占中国的领土,其中割占中国领土面积最多的条约是 A.《瑷珲条约》B.《北京条约》 C.《南京条约》D.《天津条约》 【答案】A 3.1841年林则徐有言:“终为中国忠者,其俄罗斯乎!”下列列强侵略中国的史实最能证明林则徐预言的是 A.逼迫清政府赔偿白银4.5亿两 B.攻占北京城,火烧圆明园 C.割占中国领土150多万平方千米 D.割占辽东半岛,索银二亿两 【答案】C 4.王兵在参加电视台“魅力竞猜”栏目中碰到了这样一道题:“近代史上割占中国领土最多的国家是哪一个?”如果王兵向你求助,你应该告诉他的答案是 A.英国B.法国 C.美国D.俄国 【答案】D 5.恩格斯在评论某次战争时指出,“如果我们将当时所缔结的各项条约比较一下,就不得不承认这样一件一目了然的事实:这次战争不是对英国和法国有利,而是对俄国有利。”恩格斯所评论的战争是 A.鸦片战争B.第二次鸦片战争 C.甲午中日战争D.八国联军侵华战争 【答案】B 6.2019年4月11日,英国坎特伯雷拍卖行将一件疑似中国圆明园流失的珍贵文物“青铜虎蓥”(见下图)进行拍卖,

并将当年参与______联军“火烧圆明园”、劫走该文物的一名英国海军上校的家信公之于众。材料中的“参与______联军”中的空格处应该填写 A.德意B.俄奥C.英法D.美日 【答案】C 7.清末民初平民教育家陈荣衮的白话教材《妇孺三字书》中写道:“到咸丰……第十年,英法国,打京城。圆明园,放火烧。”从中可知,火烧圆明园的刽子手是 A.英美盟军B.反法联军C.英法联军D.八国联军 【答案】C 8.历史遗迹是了解历史的重要途径。与如图遗迹有关的侵华战争是 A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争 C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争 【答案】B 9.1856年10月,英军炮轰广州,挑起战争。英国挑起战争的借口是什么? A.林则徐虎门销烟 B.“亚罗号事件” C.“马神甫事件” D.义和团运动 【答案】B 10.下列对图片的解读正确的是 A.清政府割香港岛给英国 B.中国进入近代史阶段 C.侵略者洗劫并焚毁了圆明园 D.中国人民取得虎门销烟的伟大胜利 【答案】C 二、非选择题 11.阅读下列材料,回答问题。 材料一下图是在海外漂泊150余年终于“回家”的国宝——圆明园猴、牛、虎、猪四大兽首。 材料二俄国不花费一文钱,不出动一兵一卒,而能比任何一个参战国得到更多的好处。 (1)材料一中圆明园兽首“海外漂泊150余年”的原因与哪一次战争有关?这次战争爆发的原因是什么?发动这次