遗传学复习总结

(包括张老师、佟老师讲授的部分,名词解释未专门列出)

前言

KEY WORDS:

genetics gene heredity inheritance variation trait

第一章孟德尔式的遗传分析

一、孟德尔定律

孟德尔遗传实验的关键:

1、豌豆是理想的实验材料

①生长旺盛

②自花授粉

③每代均产生数量庞大的后代

2、考察一对对具有明显区别的性状

3、孟德尔建立了纯系品种来进行实验

分离定律、自由组合定律:

每种性状的一对等位基因在配子形成时分离,受精时来自父母方各一个等位基因随机结合;不同基因的等位基因在形成配子时自由组合。

孟德尔定律在人类遗传中的应用:

必须利用系谱来分析,从足够大的系谱中找出定性、定量的规律

二、孟德尔定律的扩展

(一)等位基因间的相互作用:

不完全显性:特点是表现型的比例和基因型的比例相同

共显性/并显性:同不完全显性,但表现为性状混合出现而不是出现中间形态

复等位基因:人类ABO血型等

基因多效性:有些等位基因纯合时会致死(如Yellow毛色的小鼠,该等位基因纯合致死),特征是出现1:2之类的“残缺”比例

*注意显性基因纯合导致个体死亡的现象称为“隐性致死”

*镰刀形细胞贫血症中的致病基因具有多效性

在球蛋白产生的水平上A和S为共显性;

可抵抗疟疾,这里表现为S对A为显性;

在正常情况下,海平面处AA和AS的红细胞都是正常的---A对S为显性,高海拔处AS出现镰刀形红细胞,正常红细胞浓度下降---AS为不完全显性

(二)

1、非等位基因间的相互作用:

①基因互作:特点是9:3:3:1的表型比例(但不是两种表型的组合),如鸡冠的胡桃、豌豆、玫瑰和单冠型,由两对等位基因共同控制

②基因互补:特点是9:7的分离比(人类的耳聋等)

*互补测试:检验突变来自同一个或是不同的基因

③上位效应:两对非等位基因,其中一对(下位基因)的表型效应受另一对等位基因(上位基因)的影响(掩盖):

隐性上位:9:3:4(孟买血型)

显性上位:12:3:1或13:3为特征分离比

④叠加(重叠)效应:两个基因作用相同(且效应不加和);15:1为典型分离比

2、基因与环境间的相互作用:

①外显率:有的个体并未表现出它应该表现出的表型!

②表现度:某一基因型在不同个体上表现程度有差异,但都有所表现(小猎犬色斑等)

*某些表型的表现要受到环境和其他基因的影响

*表型模拟:环境因素导致的类似于基因突变造成的表型改变

第二章遗传的染色体学说与连锁分析

一、遗传的染色体学说

1902 W.Sutton和T.Boveri提出

1、有性生殖过程中性染色体与性别的相关性

同配性别+异配性别

2、有丝分裂、减数分裂与配子形成:

细胞分裂的遗传学意义:

有丝分裂:遗传物质在个体内维持稳定的过程

减数分裂:遗传物质在世代间产生变异的过程

细胞周期:(G1---S(DNA复制)---G2)---M(前、中、后、末期+胞质分裂)

间期

减数分裂:

减I:前期又分为五期:

细线期:染色体变粗、可见但染色单体不可见;染色体开始移向两极

偶线期:同源染色体联会,形成联会复合体

粗线期:联会完成,非姐妹染色单体发生交换

双线期:联会复合体解开,出现四分体,交叉可见,许多物种此时发生meiotic arrest

终变期:染色单体变粗变短,核膜裂解、纺锤体出现

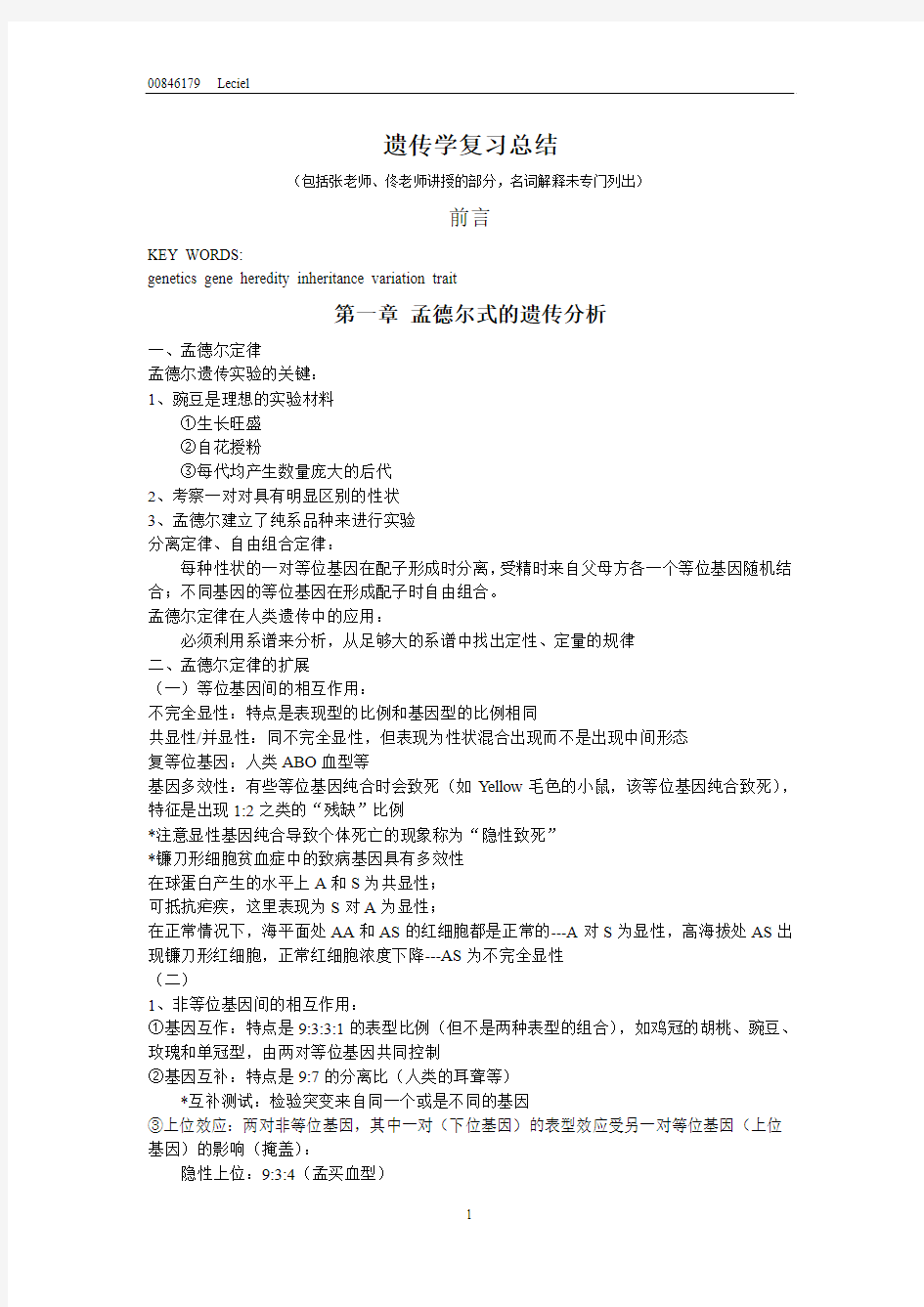

减数分裂的遗传学意义:既保证了遗传物质的稳定性,又增加了变异(自由组合+交换)3、基因与染色体行为的平行性:

4、伴性遗传:

*等位基因写法:右上角带+号表示野生型,突变型不带符号;隐性用小写,显性用大写5、基因位于染色体上的直接证据:

初级例外:白眼雌×红眼雄→白眼雌(可育)+红眼雄(不育)

次级例外:初级例外的白眼雌×红眼雄→白眼雌(可育)+红眼雄(可育)

*果蝇性别决定:X与常染色体的套数比

1.5和0时都是死亡,1.0为雌性,0.5为雄性,但没有Y的雄性不育

对例外的解释:

①雌果蝇的减数分裂存在少数XX染色体不分离

②雄果蝇的XY都能正常分离

③XXX或0Y的不能存活

④XXY(雌)或X0(雄)的可存活,X0不育

⑤白眼基因位于X染色体上

初级例外的雌蝇性染色体组成实际上是XXY

5、人类的伴性遗传:

*限性性状:只影响一种性别个体的生理结构或功能

*从性性状:性状在两性中都有体现,但由于激素的差异而表现有所不同

*早老性斑秃:男性中为显性,女性中为隐性

二、连锁与重组

配子形成过程中,位于同一条染色体上的不同基因倾向于联系在一起—-连锁

少数情况下位于同一对同源染色体上的两个等位基因会发生位置互换—-交换

交换的结果是重组

重组率RF=(重组后代数目/(亲组型+重组型数目))

*不同的杂交组合中位于同一条染色体上的同一对连锁基因交换率保持不变

*同一条染色体上不同基因对之间的交换率不同

**同配性别较少发生交换

*卡方检验(见生统)

连锁交换假说的证明:①Harriet Creighton的玉米杂交实验②Curtis Stern的果蝇杂交实验(均是利用细胞学可见的形态特征:眼见为实)

连锁与重组小结

·同一染色体上邻近的基因彼此连锁,并不独立分离

·连锁基因导致比双杂合子中预期的更高频率的亲组型

·重组的分子机制是交换

·交叉是交换的可见标志

·基因间距离越远,交叉形成的可能性就越大

·重组率反映了基因间的物理距离

·两个基因间的重组率大小在0~50%之间

三、基因在染色体上的定位

1、两点测交:

重组率的特点和基因的排列方式:

①连锁在一条染色体上的基因之间的重组率有近似“相加”的关系

②同一条染色体上的基因符合直线排列方式而不是分支排列

③重组率可以近似反映基因之间的距离:1图距单位cM=1%RF

RF的本质含义:减数分裂中发生交换的配子的比例;或减数分裂后重组型配子所占的比例重组与交换的关系:

交换发生的特点:

①交换事件随机发生在染色体上

②两个基因之间距离越远,发生交换的可能性越大,重组率也越大

重组产生的条件:

①交换发生在所考察的两个基因之间

②发生交换的次数为奇数

重组率≠交换率,后者更真实地反映两个基因之间的物理距离

*单交换和双交换可产生的最大重组值都是50%

2、三点测交:

优点:①通过一次杂交和一次测交同时确定连锁的三个基因在染色体上的位置和顺序

②可测出双交换值,修正基因之间的图距

分析要点:后代比例最少的表型对应的基因型中,发生交换了的那个基因位于中间设顺序为x-y-z,x-y+y-z通常大于x-z,因为x-y、y-z中均考虑了双交换,

而x-z则未考虑;双交换值为两者之差的一半

干涉与并发系数:

并发系数是指观察的双交换率与预期的双交换率(两个单交换率之积)的比例C,干涉I=1-C 三点测交作图要点:①表型归类(理论上为八种,若只有六种表型则无双交换发生)②确定基因顺序③计算重组值(交换值),确定图距④绘染色体图,标注正确的基因顺序与图距⑤计算并发系数与干涉

3、四分子分析:

真菌类遗传分析的优点:

①体积小,易增殖,易培养,一次杂交可以产生大量后代,便于进行数据统计与分析

②单倍体子囊孢子是一个减数分裂的产物,只有一个等位基因,表型直接反映基因型

③一个减数分裂的所有产物都被保留下来,包被在同一个子囊中,称为四分子(四分体)(1)非顺序四分子(酵母)

①非连锁基因:

只有某一基因与其着丝点之间发生了交换,才会产生四型配子(T)

RF=(NPD+1/2T)/Total Tetrads

②连锁基因:

判断是否连锁:PD/NPD>1则连锁,=或≈1则不连锁

RF=(NPD+1/2T)/Total Tetrads

具体分析:NCO→PD SCO→T

DCO→

2-strand DCO→PD(1/4)

3-strand DCO→T(1/2)

4-strand DCO→NPD(1/4)

(2)顺序四分子(粗糙脉孢菌)

优点:①子囊孢子是单倍体②子囊孢子在子囊中直线排列③着丝粒可以看做一个基因座(着丝粒作图)

①双因子分析与作图:RF=(交换型子囊数)/(总子囊数)×1/2(交换型子囊中只有一半是重组型孢子)

②三因子分析与作图:两个基因都要归类减数第一次分裂分离、第二次分裂分离的情况,其中第二次分裂分离导致重组配子形成。重点把握下面的例子:

①分别计算两基因与着丝粒之间的距离:

分子分别用的是对应各个基因M II的个数乘以1/2

②判断两基因是否连锁:PD/NPD是否>>1

③计算两个基因之间的距离:RF=(NPD+1/2T)/Total

④画出连锁图(图距已经校正好了)

4、有丝分裂重组:

体细胞分裂的时候,同源染色体上非等位基因也可能发生交换,从而导致“孪生斑”等表型(分析时注意考虑单、双交换)

*交换也可发生在姐妹染色单体之间

四、同源重组的分子机制(不要求)与基因转变

基因转变:

染色单体转变:6:2或2:6

半染色单体转变(减数后分离):5:3或3:5

特点:①比对应的基因突变频率高

②总是产生同源染色体上存在的那个等位基因而不产生新的等位基因

③约有50%的机会与两侧标记基因的相互重组同时发生

*同一种内基因多样性的来源:

①突变产生新的等位基因

②已有的等位基因产生新的组合:

染色体间重组(自由组合)

染色体内重组(同源重组)

基因转变(实际上是等位基因间重组的结果)

*酵母中由于错误修复造成的基因转变:以AAaa(一对同源染色体)为例,可能出现3:1、2:2、1:3三种可能的(染色单体)比例

第三章基因的结构、表达与突变

一、从孟德尔到摩尔根二、基因与DNA (见遗传学史部分)

三、基因是一段连续的DNA序列

测定基因精细的结构:

互补检测:若两个突变性状杂交后表型上可互补,则突变位于两个不同的基因上若两个突变性状杂交后不互补,则突变位于同一基因内

基因又叫顺反子:见下页图解

*基因内相邻核苷酸位置上的突变是可能重组的,重组子的单位可小到相当于一个核酸对

*同源染色体DNA片段删除可用于快速定位点突变在染色体上所在的区域

四、基因与性状的关系

一基因一酶学说,利用微生物的原养型、营养缺陷型检测基因的功能

五、基因决定酶生成的过程——中心法则的建立

Nirenberg破解遗传密码的方法:三联体结合实验

该方法利用了如下事实::即使在缺乏蛋白质合成所需的因子的条件下,特异氨基酸-tRNA(aa-tRNA)也能与核糖体-mRNA复合物结合。最重要的是这种结合并不一定需要长的mRNA分子,而三核苷酸实际上就可以与核糖体结合。例如,当polyU与核糖体混合时,仅有Phe-tRNA(苯丙氨酰-tRNA)与之结合;相应地Pro-tRNA(脯氨酰-tRNA)特异地与polyC结合。还有GUU可促进Val-tRNA(缬氨酰-tRNA)结合,UUG促进Leu-tRNA(亮氨酰-tRNA)结合等。虽然所有64个三核苷酸(密码子)都可按设想的序列合成,但并不是全部密码子均能以这种方法决定,因为有一些三核苷酸序列与核糖体结合并不象UUU或GUU等那样有效,以致不能确定它们是否能为特异的氨基酸编码。

基因概念的发展:

断裂基因(内含子+外显子):真核生物及真核生物上的病毒

可移动的基因——转座子:

玉米某些株系的Chr 9频发断裂,断裂点为Ds

在染色体断裂的植株,Ds点的断裂,导致显性的C、Sh和Wx均失去

当这些种子种下,产生的子代却发生了奇特的表型,籽粒的仅一个性状出现隐性表型,比如仅颜色C丢失,Sh和Wx正常

Mcclintock的解释:Ds从着丝粒附近移入C基因内部,致使其失活。而某些Ds又完整地跳出来(需要基因Ac产物的帮助),使C基因恢复活性,形成色斑。跳得早,形成的色斑大,跳得晚,形成的色斑小。

Ac与Ds的关系:自主元件与非自主元件,Ac具有自主性,不仅可以协助Ds跳出(“回复突变”),自己也可插入Ds所在的位置造成“突变”。

1938年,Marcus Rhoades分析了一种墨西哥玉米的穗,此穗来自于一种籽粒有颜色的纯种自花受粉的玉米,但它在后代中表现出一种意外的双因子杂种修饰性孟德尔分离比12:3:1

原来的品系可能为A1A1dtdt,突变后产生A1a1Dtdt的植物,自交产生了上述比例。

产生斑点的一种可能是在体细胞中产生了回复突变a1→A1,但大量的斑点需要很高频率的回复突变。Rhoades能在a1a1Dt_(花斑)特殊无性种植物的花中找到相应的花药,其花粉应携带回复突变产生色素的基因型,而他用这些花粉与a1a1的植株测交,结果有的后代完全是有颜色的。表明在亲本中每个斑点实际上是回复突变的。

*戴灼华P253 转座子存在的确认

转座子是基因组内相对独立的可移动的序列,它们可以从基因组的一个部位直接转移到另一个部位。这个过程称为转座

转座子分为两种基本类型:

①以编码蛋白质的DNA序列的形式存在,其编码的蛋白能直接操作DNA,从而使转座子能够在基因组内移动或繁殖其自身

②需要通过反转录的过程实现转座,转座子先转录成RNA,再反转录产生DNA拷贝,这种拷贝被整合到基因组的新位点

原核生物的简单转座子和复合转座子:

复合转座子两侧各有一个方向相反,序列完全相同的IS序列,它们之间是其他基因。转座时,这些结构作为一个整体进行,两端的IS不能单独转座。

两种转座模式:

复制型转座:转座后原位还在

保守型转座:转座后原位消失

*转座酶切割靶位点的方式是错开的,

因此转座子插入位点两侧产生正向重复

真核细胞的转座子之P element:

<两端的反向重复序列中间夹一段转座酶基因>

需要转座酶识别反向序列并切下转座子

*宿主中转座子转走后空隙就留下了,由宿主自己用

同源染色体为模板补上;若同源上也有转座子,则

相当于复制型转座。当然也存在非重组型修复机制

*果蝇中的P因子:

果蝇P株雌性卵细胞质内有P因子的抑制剂,它

与M株雄性的杂交后代合子可以发育成正常果蝇;

而M株雌性卵细胞中无此抑制剂,与P株雄性杂交后代不育(P因子转座活性增强,在基因组中频繁插入/切除、重组造成)

*P因子在生殖细胞和体细胞中的行为是不一样的:

体细胞中,由于一个蛋白结合于前体RNA上,阻碍其正常剪接,保留了第3个内含子,内含子中有读码框内的终止密码,使翻译提前终止,翻译出66kd的蛋白,它是转座的抑制因子。生殖细胞中RNA正常剪接,翻译出转座酶。

非重组修复:

由某些酶将断裂的DNA重新连接起来。这个过程是不精确的,会产生若干碱基的插入或缺失。如果发生在外显子或内含子-外显子交界处,极易发生突变。此外,转座子切除有时也不精确,会连带切去附近的DNA片段,造成突变。这是果蝇中制造突变的常用方法。

真核细胞转座子之Retroposon(逆转录转座子)(两种):

见戴老师书p267-272

SINE与LINE(Short interspersed nuclear elements & Long interspersed nuclear elements)多数的SINE和LINE都存在启动子区的缺失,使转座所需的酶无法编码;或者是一端的反向重复序列缺失,使酶无法识别。

有些缺陷造成转座子本身无法自主转座,如转(反)座酶突变,但如果基因组中存在同源的野生型酶,则该酶可以帮助有缺陷的转座子进行转座。

基因是什么:

---Basic unit of biological information; specific segment of DNA in a discrete region of a chromosome that serve as a unit of function by encoding a particular RNA or protein.

---The fundamental physical and functional unit of heredity, which carries information from one generation to the next; a segment of DNA composed of a transcribed region and a regulatory sequence that makes transcription possible.

四、基因突变

1、突变的种类、机制与效应

点突变:包括转换(transitions,嘌呤→嘌呤)和颠换两种(transversions,嘌呤→嘧啶或相反) *5-溴尿嘧啶行为类似胸腺嘧啶,可以插入碱基序列中,经过两次复制后引发点突变(第一次复制时行为又类似胞嘧啶,导致与鸟嘌呤配对)

*烷基化、羟基化、氧化脱氨也可引发类似的突变

点突变对蛋白质序列的影响:

①错义突变(改换aa)②无义突变(停止编码)③哑突变/中性突变:不改变蛋白质序列(在非编码序列发生,或者在编码序列但突变后对应同一氨基酸的另一种密码子等)

*插入试剂导致单个碱基插入或缺失

*单链滑动导致突变:DNA聚合酶边合成边移动到一些单一核苷酸的重复序列开头处并暂停合成,一部分双链解开,而聚合酶又出于偶然原因向前滑动了几个碱基(仍可部分配对),这样接着合成出来的双链就有一部分凸起(不配对),以后再修复时就可能导致多出来一些重复的碱基

插入或缺失对蛋白序列的影响:发生读码框位移现象

※特殊的插入突变——动态突变(三核苷酸重复):

Hungtington舞蹈症(常显):相邻的三个核苷酸多次重复

脆性X染色体:CGC重复300~1300次,正常5~55次

肌强直性营养不良,GTC重复达1000次,正常5次

*遗传早现:重复拷贝越多,病情越严重,发病年龄越小

*突变是自发的:Luria和Delbruck的实验

*如果突变是自发的,由于发生时间不同,留下的后代数量必然不同,所以涂板后,各个板上得到的菌落会有很大的波动(这就是波动实验)。如果突变是由抗生素诱发,是接触抗生素后产生,同一种细菌突变率相同,所以如果在平板上涂布同量的菌,得到的菌落应该大致相同。实验结构显示了菌落的波动,因此突变是自发的。

*更直接的证据:如果突变是自发的,就一定已经存在于原始不含抗生素的平板上。从平板上将菌落复制到3个含抗生素的平板上后,原来有突变(产生抗性)的菌落生长出来。由于它们互为拷贝,所以突变菌落的位置在3个平板上应该完全相同。如果突变是接触抗生素后才产生,则3个平板独立产生突变,突变菌落没有联系,分布也必然不同。

实验结果显然支持前一个假设——突变是自发的。

2、基因型和表型关于基因的显隐性关系

显性突变的发生:

①单倍体不足:VEGF是Haploinsufficiency的一个例子,还有高胆固醇血症。此图的例子是T基因,它对老鼠后部脊髓和尾巴发育有重要作用。t是null突变,蛋白功能全部丧失。T 是另外的突变,减效。

②显性负效:不但失去功能,还让原来有功能的也失去功能

*容易发生dominant negative突变的蛋白质:蛋白多聚体、酶受体、转录因子和蛋白激酶等③异位表达(Neomorphic mutation,ectopic expression):果蝇同源异型基因的突变(原本长触角处长腿)

④增效突变:突变导致过多蛋白产生或功能更强蛋白产生。如视杆细胞梽视蛋白突变,使无论有没有光,都导致神经兴奋,这样可能使视杆细胞产生耐受而麻痹,对弱光不再敏感,导致夜盲。

五、基因功能的解析

正向遗传学:突变先行,再作分子层面的分析;反之为反向遗传学

研究手段:诱导突变

诱变剂的选择:①作用于任何DNA②效率要足够高③剂量依赖性

诱变剂的种类:物理因素、化学因素、生物因素(转座子、逆转录病毒)

突变的检出:选择(用条件去选)与筛选(利用明显表型,用眼睛去挑,工作量大)正向遗传学选择:杀死或抑制野生型,留下突变型

正向遗传学筛选:很多情况下要靠筛选,因为很难或不可能设立一个条件,只能允许突变体存活。

*化学诱变在模式生物中的应用:ENU(乙基亚硝脲,最好的化学诱变剂,引起碱基替换)大规模诱变斑马鱼,再进行多代随机交配,筛出突变种。

优点:操作简单、容易饱和诱变、几乎不会回复突变、对DNA序列无偏好性

最大不足:突变基因定位困难

*生物诱变剂:转座子(P因子等)、反转录病毒等

优点:容易定位

方法:插入、“诱捕”

反转录病毒插入位点的定位:限制酶消化基因组,加人工合成的寡核苷酸接头,以病毒末端序列和接头序列为引物,扩增插入位点附近的序列,测序比对

*增强子诱捕:原核生物基因转录有启动子就够了,真核生物除了基本启动子外还要增强子报告基因前面接基本启动子,基本启动子活性很低,报告基因表达很少。当载体插入基因组时,如果插入位置附近恰好有某活跃基因的增强子存在,该增强子就可能作用于载体上的基本启动子,大大增强启动子的活性,导致报告基因的表达。由于报告基因受该内源增强子的

驱动,因此报告基因的表达谱与该内源基因的表达谱一致。内源基因的表达是不易检测的,报告基因的表达却很容易。只要挑取感兴趣的报告基因表达转基因动物(如心脏有GFP荧光的),通过接头介导的PCR技术获得插入位点的序列后,即可判定附近是什么基因,即可知道该基因是心脏特异的基因,那么就很有可能对心脏有特殊功能,为今后用反向遗传学方法研究该基因提供基础。

基因诱捕:增强子诱捕一般是筛选组织特异表达基因的有效手段,但很少造成突变,因为载体经常插入基因间隔序列和内含子,对基因表达不产生影响。基因诱捕的载体,不含有基本启动子,而是代之以剪接受体(splicing acceptor,SA),后面接报告基因。如果这个载体整合到某基因的内含子中,内源基因在转录后进行剪接时,就有可能识别载体的SA,从而将报告基因作为其一个外显子拼接到mRNA中,形成融合mRNA。如果读码框正确,就会形成包含报告基因产物的融合蛋白,使我们可以检测到报告基因的表达。由于报告基因中有翻译终止密码,报告基因后还有转录终止序列,因此,如果基因诱捕载体插入的内含子比较靠前或插入重要外显子之前,会造成内源基因产物的不完整和功能缺失,造成突变。

启动子诱捕:只有报告基因,当它插入内源基因的外显子并且读码框正确时,形成包含报告基因的融合蛋白,我们可以检测到他的表达。报告基因终止密码的存在,造成内源基因翻译提前终止,插入位点以后的所有外显子不再翻译,从而造成突变。基因诱捕有渗漏,即载体的SA某些情况下不被识别,载体被当作内含子切掉,从而形成一部分野生型内源基因。野生型基因表达多,则不会形成突变。

反向遗传学:靶向突变、产生表型模拟

*转基因动物的获得:外源基因一般注入雄原核,因为它较大易操作;发育成成体后再繁殖,从后代中找成功转基因的个体(融合体中,注入了不一定融合,即使融合时机也不确定,因此会产生嵌合体)

转基因方法的两大局限性:

①只能加入而不能去除某基因②实验手段无法将外来DNA插入基因组中特定的位置

*基因敲除:用同源重组的方法替换野生型基因,(直接做效率低,用胚胎干细胞)可定点进行。方法:取出囊胚细胞进行培养,加入克隆好的外源DNA(制作方法是克隆出感兴趣的基因片段,然后加入选择性标记,且使之插入并破坏转录单元),让其与ES细胞的基因组中相应位置进行同源重组,即得到含有knockout allele的ES细胞;然后将所有细胞利用选择性标记进行筛选(加入可以杀死不含标记基因的细胞的毒素等),再重新培养存活下来的ES细胞

例子:CFTR的小鼠模型

其余方法同上,构造外源基因片段时是把新霉素基因插入CFTR限制酶片段中的外显子,然后又在后面连接TK(胸苷激酶,可以把丙氧鸟苷转化为毒性核苷酸)基因;这样在同源重组时TK是不插入的,而若是随机插入基因组则TK也一同插入。因此可以加入丙氧鸟苷来选择出真正发生了同源重组的细胞。按上述方法获得的agouti小鼠的细胞再转回black小鼠的囊胚中,发育成成体鼠后,其后代中可以检测到皮毛嵌合体(生殖细胞不一定嵌合!)嵌合体的生殖细胞大部分是black的,均为野生型基因(+/+),少部分为agouti(+/-)。Agouti对black的毛色为显性,所以与black(+/+)交配后,嵌合体中black的生殖细胞会只产生black的后代,没有突变存在,弃之即可。agouti的生殖细胞则只产生agouti的毛色,其中一半是:毛色agouti/black; 目的基因+/-。(另一半当然是:毛色agouti/black; 目的基因+/+)。用PCR检测可以区分。+/-间杂交,产生纯和的-/-。

基因打靶技术的缺陷性:胚胎致死、所有细胞都改变(不能定位于特定组织以排除组织间相互影响的可能)、功能代偿、冗余(物种抵御突变的危害)、物种限制

条件性基因敲除:

条件基因敲除载体:同源重组后,内源基因的外显子并未改变,只是内含子中引入了两个loxP 位点以及新霉素抗性(neo r)基因,基因两侧为FRT序列。为避免抗性基因的副作用,在筛选完整合的ES细胞克隆后,转入Flp基因,使FRT间重组,Neo r被切除。这样小鼠的基因与野生型几乎没有表达上的差异。

ES细胞注射囊胚、转入代孕鼠子宫、出生嵌合体小鼠、传代鉴定出发生同源重组的小鼠

同源重组的小鼠与组织特异表达重组酶Cre(如心脏)的小鼠杂交,部分后代(发生同源重组且有心脏特异的Cre表达)心脏中该基因的第一个(图中情况)外显子(含起始密码)由于LoxP间的重组而被切除,基因即失去活性。

ENU突变的反向遗传学:

Enu等方法进行饱和诱变(一个突变体库,此库中即任何基因的突变都能找到)

针对感兴趣的基因,到突变库中去寻找突变体(直接对基因的重要外显子测序或核酸杂交方法)

研究突变体的表型,得到基因功能。

另:几个突变体混合起来;

对感兴趣的基因的某个重要外显子作PCR扩增;

变性,再退火,使PCR产物再成为双链;

如果有碱基的不同(突变的结果),则部分双链DNA中存在局部不配对区域;

用特殊的只识别单链DNA和DNA不配对区的酶切割,则局部不配对的DNA被切为两段;

电泳,检测DNA额外条带的产生,额外条带预示着有突变发生;

再检测出现额外条带的组中每个突变体,找到携带突变的个体。

反向遗传学之表型模拟:RNAi和化学遗传学

获得双链小RNA的方法:人工合成;链内形成反向重复序列,转录后自动成为发卡结构,在体内酶的作用下,非双链区被切掉;上下游各加一个反向相反的启动子。

Dicer把双链RNA切碎,小的dsRNA碎片在形成RISC后寻找并摧毁同源的mRNA,造成基因沉默

*Morpholino:吗啉环代替核糖后,碱基配对性质不变,又不被核酸酶识别,不易降解。依靠碱基配对,与互补的靶基因特定区域(起始翻译区或RNA初始产物的拼接区)结合,阻碍翻译或翻译后加工,从而妨碍基因功能。

六、肿瘤的遗传基础

基本概念:

肿瘤(tumor):动物体内细胞分裂调节失控而无限增殖的细胞,经过分裂形成的增生物良性肿瘤转移(metastasis)后成为恶性肿瘤

癌:上皮组织的恶性肿瘤称之。结缔组织、骨和肌肉的肿瘤称为肉瘤(来源于中胚层的组织)。(还有白血病、淋巴瘤等)现在用癌通称各种恶性肿瘤

癌症的发生:大多由于体细胞增殖中的大量突变积累

细胞周期:(G1期长短决定细胞周期)(见下页图)

周期蛋白:cyclin;决定细胞周期的蛋白激酶:cdc2和cdc28

癌的遗传学基础

1、癌基因:

1970年,Martin发现病毒携带的Src基因对病毒增殖不是必要的,却能引起鸡的癌症。

Src被称为癌基因。

1978年,Bishop和V armus在正常脊椎动物细胞中发现与src同源性的基因。它是一个酪氨酸蛋白激酶,调控细胞分裂,不会致癌,所以称之为细胞癌基因(cellular oncogene)

或原癌基因(proto-oncogene)。

2、抑癌基因:

视网膜母细胞瘤(retinoblastoma)的细胞

中,一种称为Rb的基因突变失活,从而

导致肿瘤的发生。

抑癌基因是细胞增殖过程中的负调控因

子,它编码的蛋白往往在细胞周期的检验

点(check point)上,起阻遏周期进程的

作用。

*重要的抑癌基因——p53

1979年发现,定位17q13.1全长20kb,

编码蛋白393aa, 分子量53kd

80%肿瘤中发现P53突变,可以是缺失,

可以是点突变。点突变中,有83%是

dominant negative,175、248、273位的

突变最常见。

*Li-Fraumeni综合征:凡是携带p53单拷贝突变的,在30岁左右都会得多组织的癌,骨肉瘤、软组织肉瘤、脑瘤、乳腺癌、肠癌、白血病、神经膜瘤、红细胞增多症等。

*癌症的发生一般并不起源于单一基因的突变。同一细胞中至少发生5~6次突变才能赋予癌细胞的所有特征;癌症是一种典型的老年型疾病

*在细胞水平上,原癌基因的致癌突变是显性的,抑癌基因的失活突变一般是隐性的

*家族性肿瘤一般表现为常染色体的显性遗传:

视网膜母细胞瘤---抑癌基因Rb突变;

Li-Fraumeni综合症---抑癌基因p53突变

FAP家族性腺瘤样息肉---抑癌基因APC突变

乳腺癌---抑癌基因BRCA1突变

杂合性缺失:

①错误分离:细胞分裂时等位基因不按正常的2:2分离而变成1:3,之后含有3条同源的细胞又随机丢失一条染色体,这时就可能出现纯合的突变基因

②有丝分裂重组导致突变纯合

癌敏感性差异的基础——基因多态性

*20%的肿瘤与病毒有关,病毒是肝癌、宫颈癌的首要因素

*绝大多数胃癌由幽门螺旋菌引起

第四章解读基因组

人类基因组计划(HGP)

一、提出和起步:

1999.9中国正式承担1%的测序任务

1998.6.5:Venter在Science上发表文章,论述新策略——全基因组鸟枪法

二、基因组测序策略:

·拆分基因组:把基因组拆分成小片段→小片段克隆→鉴定和分离→序列测定

·五个关键技术:克隆、杂交、PCR、测序、计算

·重构基因组:基因组作图与分析、遗传图与物理图、全基因组鸟枪法

*大量的纯的单一片段才能测序,所以需要克隆,不能克隆的片段无法测序。有0.1%的序列(着丝粒、端粒、异染色质等)无法测序,因为无法克隆扩增

解构基因组:利用限制性内切核酸酶(一类能识别双链DNA分子中特异核苷酸序列并由此切割DNA双链结构的水解酶)切开基因组,将酶切片段整合到载体(质粒)中,并导入宿主细胞进行增殖。

用于分子克隆的载体:

一般用不相容质粒,一个细菌最多只能转入一个同样的质粒。转入质粒的细菌表达质粒上携带的抗生素抗性基因,使细菌在含有相应抗生素的培养基上生存。外源基因的插入,破坏了lacZ基因的活性,在x-gal存在时,未插入的有lacZ活性,菌落蓝色,插入外源基因的菌落白色。

DNA序列分析:末端终止法,利用向合成体系中依次加入四种双脱氧核糖核苷酸的方法,获得在不同位置终止的DNA片段,对其进行琼脂糖凝胶电泳(一种ddNTP对应一条泳道)。DNA大小不同,在凝胶内受到的阻碍不同:大的阻碍大,小的阻碍小,因此得以分开。然后再根据电泳条带判断各个位置分别是哪个碱基,再推出互补链(模板链)的序列。也可将四种ddNTP分别加不同颜色的荧光标记,一个样品的测序可以在一个lane上跑,提高了分辨率

重构基因组:分级鸟枪法与全基因组鸟枪法

引物步移(鸟枪测序)法:一次合成一条短的引物,以它的末端为下一段的引物,一段一段来。缺点是测不了重复序列。

构建基因组图谱:连锁图→物理图→序列图

1、遗传图(连锁图)

指基因或DNA标记在染色体上的相对位置与遗传距离。cM(基因或DAN片段在染色体交换过程中分离的频率)

多态性:人的DNA序列上平均每几百个碱基会出现一些变异(variation),并按照孟德尔遗传规律由亲代传给子代,从而在不同个体间表现出不同,因而被称为多态性(Polymorphism)。

RFLP(限制性片段长度多态性):其“表型”可以通过电泳看,可与其他已知的基因进行三点测交

*对大规模的连锁图绘制,RFLP是不够用的,常利用单核苷酸多态性(SNPs)(两个同源染色体同一位置上碱基不一样)、简单序列重复(SSRs)(同源染色体上同一处序列重复值不同)和短串联重复(STRs)等标记

2、物理图:

---基因组中在染色体上顺序排列并覆盖各个染色体的一组互相交叠的DNA片段

连锁图和物理图存在大致的定量关系:人类1cM≈1Mb,小鼠1cM≈2Mb

获取方法:①荧光原位杂交(粗略图);

②STSs(sequence tagged sites)PCR扩增技术:根据BAC克隆两端测序结

果,设计PCR引物,进行扩增。凡是含有相同STS的BAC,都相邻。运用

很多的STS后,就可以得到一组相互有重叠的contig了。

要cover5-10倍基因组,需要2万-3万STS。

contig:a set of two or more partially overlapping cloned DNA fragments that

together cover an uninterrupted stretch of the genome

3、由连锁图获得物理图:

先从BAC中克隆出两个可能有交叠的marker M1和M2,把M2的尾端切下来和M1的限制性切片进行杂交(电泳),发现有相应条带,说明两个片段有交叠。如此获得其他标记片段的相对位置信息。再用含有多个多态性标记(包括M1和M2)的YAC文库,把上述所有标记定位到染色体具体位置,而若中间还有空隙,则用两边含标记片段的末端为引物进行步移补全。

4、建造全染色体物理图

DNA指纹:限制酶处理克隆DNA获得的一系列酶切片段大小。

两个DNA片段用几个不同的酶切割,得到的某些片段总相同,一般说明两个片段有重叠(相同片段就是重叠区)。所以由指纹图谱可以构建物理图。

*分级鸟枪法:先构建长度200Kb的BAC文库,再分别切成2Kb的片段转入质粒。10倍cover需要对每个BAC测1000个序列(1000个质粒)(每个两侧各测1000bp)。整个需要20000×1000=2×105,需要连锁图和物理图帮助拼接。

*全基因组鸟枪法:先测序,再绘图

*基因组的草图与精细图:

对某基因组文库全部克隆片段进行末端序列测定中未测到的碱基数,与已测定的总碱基数相关:

P=e-m

P-基因组中某个碱基未被测定的概率

m-所测定的碱基数与基因组大小相比的倍数

m=5(即随机测定的碱基数达到基因组5倍时),基因组中未测定的碱基数为基因组总碱基数的0.67%(e-5=0.0067)。

m=10 p=4.5×10-5

成果:2000.6.26人类基因组工作草图完成;2003.4.14序列图绘制成功,HGP所有目标实现

2006.5.18:1号染色体测序图完成

HGP历时16年后画上句号

三、测序结果

基因和基因相关序列:1200Mb

包括基因相关序列和外显子(编码RNA、Pr)

基因间隔序列:2000Mb

包括散布重复序列(LINE,SINE,LTR和DNA

转座子)和其他间隔(微卫星、其他间隔)

*在已测序的基因组中寻找基因:

EST(espressed sequence tag)和cDNA

基因寻找计划

与其他生物比较:

homologous gene

orthologs 直系同源(因物种分异而区分)

paralogs 旁系同源(因基因加倍而区分)

*各条染色体上的基因分布:

19、17、22和11号染色体上基因密度最高

13、Y、18和4号染色体上最低

*人类基因组大小:3.2亿bp,不同人基因组中序列有99.9%相同

DNA多态性的四种类型:

人类基因组中,每30000bp就有一个CA重复。SSR都起始于开始的4-5个重复单位,而后按照图示的方式扩增。

Minisatellite是20-100核苷酸重复,每个基因座重复可达几千次。

二者基本靠随机在人群中固定

四、检测不同类型多态性的DNA基因型

1、RFLP的检测

*由SNP造成的RFLP可以用Southern blot分析确定:

基因组DNA适当的酶切割、电泳后,因为各种大小不同的片段都有,所以呈现几乎连续的一片;DNA转移到尼龙膜上,紫外线照射固定;加探针杂交。

*利用PCR检测RFLP

2、SNP的检测---利用PCR

(必须有多态性位点两侧的序列)①片段扩增②限制性酶切(发生突变或存在SNP可能丢失酶切位点,导致片段大小不同)③凝胶电泳

Allele-specific oligonucleotide(ASO)可检测所有SNPs

ASO 18-24nt长,中间有不匹配的核苷酸时,会显著降低解链(熔解)温度。

片断不能太长,否则DNA解链随温度变化不明显

*全基因组芯片,芯片上是人类的SNP计划所得到的数据,个体的数据和这些点进行反应,形成双链,如果能完全匹配上,说明这个点上的序列与它一致,如果不匹配,就说明这个点上有SNP。

*SNP也可以用单核苷酸引物延伸法检测

3、改变基因位点长度的等位基因(微卫星序列等)检测:PCR+凝胶电泳

4、检测小卫星(minisatellites)序列---DNA指纹法:

选用两侧非重复序列中存在的酶切位点切割(重复序列中不存在该酶位点),电泳、转膜,再以重复序列为探针进行杂交。不同人重复序列长度不同,即表现为不同长度的杂交片段。由于相同序列minisatellite的基因座数在基因组中最多有几十个,所以可以用这个方法。Microsatellite存在基因座数目巨大,不能用这种方法鉴定。

五、HGP给我们带来了什么:

1、个性化给药

2、DNA指纹与犯罪

3、位置杂交

很少情形下,不需要连锁分析,即可从表型出发克隆基因。比如血友病,经分析是凝血因子8缺乏,则可以直接根据凝血因子8的氨基酸序列去克隆基因。但在大多数情况下,很难从表型入手直接猜到受影响的蛋白质。比如CF,是细胞分泌出了问题,但和分泌有关的蛋白成百上千。这种情况下,必需根据连锁规律定位致病基因,再克隆。

4、基因组学→蛋白组学

5、商机和知识产权问题

6、对社会伦理的冲击

第五章染色体畸变

生物体的染色体组成特征:

1、染色体数目恒定(个体内部、亲代与子代间)

2、染色体结构稳定

条带分析:

p:短臂;q:长臂

区(region)、带(band)、亚带

*果蝇染色体的命名与分区:X:1~20区,2L:21~40区,2R:41~60区,3L:61~80区,3R:81~100区,4:101~102区。

核型(Karyotype)

条带图案的其他应用:

1、帮助定位基因

2、分析物种之间的染色体差异

synteny同线性:不同物种间若干个同源基因按相同顺序排列的一段染色体

3、揭示染色体异常和遗传病的成因

染色体畸变

一、染色体的结构变异:源于染色体的断裂和重接

生物学效应:①缺失可能使控制细胞周期的基因丢失或失活;

②倒位和缺失可能会使某些肿瘤抑制基因断裂,或使诱导肿瘤产生的基因

融合,或使某些基因转移到新的位置,受到新的调控元件的调节

1、缺失(Del, Df: Deletion, deficiency)

原因:断裂后没有正确重接

类型:末端缺失(terminal deletion)、中间缺失(intercalary deletion, interstitial ~)

检测:PCR可检测小片段缺失

用Southern blot:若某处因为缺失而横断,则与探针杂交时只发生部分杂交,产

生较小的双链

效应:

细胞学效应---缺失环:中间缺失的染色体,杂合子减数分裂联会时形成缺失环

遗传学效应---①表型效应:a.致死;b.表型异常(猫叫综合征,5p-)

②假显性(pseudo-dominance):一条染色体上的显性等位基因缺失,

导致同源上的隐性等位基因(非致死!)表现表型效应

③导致缺失环内的连锁基因图距无法测定,且两侧基因图距“缩小”

与点突变的区别:往往不发生回复突变

应用:缺失作图,用于定位基因座

若几种缺失与突变等位基因构成的杂合子都表现突变性状,则这些缺失位点的交集

处就是突变位置的所在范围(可用FISH从分子水平验证推断)

2、重复(Dp;duplication, repeat)

类型:串联重复、非串联重复(散在重复)

原因:①外界因素诱导染色体在两处断裂,并拼接到另一染色体某一位置

②不等交换(果蝇Bar、Double-Bar表型)

③DNA复制错误

效应:

细胞学效应---重复环

遗传学效应---新表型的产生(棒眼、超棒眼;Notch基因的重复等)进化中的意义:新基因产生的基础(基因家族的产生)

3、倒位(In;inversion)

来源:染色体发生两次断裂后,断裂点之间的片段颠倒180度后重接;或是反向重复→配对→交换→倒位

类型:①臂内倒位(paracentric inversion)②臂间倒位(pericentric inversion)

细胞学效应:倒位杂合体在减数分裂联会时形成倒位环

遗传学效应:

倒位纯合体:重组值发生改变,某些具有突变甚至致死效应

倒位杂合体:倒位区内重组,导致形成不育的重组配子

(倒位抑制效应)

*倒位环是同源区域最为紧密的一种结合

臂间倒位导致一半配子同时出现缺失和重复,不平衡

臂内倒位也导致一半配子不育(缺失),另一半正常(注意机制不同,这里是生成

了含有两个着丝粒的染色体结构(其余丢失),然后从中间的臂随机断裂,再形成

配子)

进化中的意义:人和黑猩猩的4号染色体因一个臂间倒位而不同

应用:平衡致死系

对于中间具有倒位片段的两个相邻的非等位基因,它们之间的交换将被“抑制”。

可以用这些基因的双杂合子保存其隐性致死基因→平衡致死系(永久杂种)

4、易位(T;translocation)

类型:①相互易位:非同源染色体之间交换了染色体片段

②罗伯逊易位:一种发生在两条近端着丝粒染色体之间的相互易位,“着丝粒融

合”,形成一条较大的衍生染色体,断臂粘接形成小染色体(往往丢失)

*罗伯逊裂解:一条中着丝粒染色体断裂两条端着丝粒染色体的过程

*等臂染色体:有丝中期着丝粒有时发生异常的横裂,再复制后形成两条染色体

具有同样的染色体臂,并非易位所致!

成因:染色体断裂后交换重接

细胞学效应:易位杂合体在减数分裂联会时形成十字形结构

遗传学效应:

①导致基因异常表达,可能激活癌基因

*费城染色体:t(9;22)(q34;q11)

导致慢性粒细胞性白血病

*Burkitt’s淋巴瘤

8与14号染色体相互易位,c-myc基因被置于IgH基因

增强子附近

②假连锁现象

易位杂合体在减数分裂联会时形成十字形结构

分离时产生假连锁,或缺失与重复(下页图)

假连锁:因为只有相间分离才能产生可存活的后代,断裂点附近的基因呈现“连锁”

*雄果蝇由于不交换,会出现完全假连锁现象!

③半不育现象(<50%的配子来自相间分离造成)

易位导致的家族性染色体病:

14号染色体与21号染色体之间发生罗伯逊易位,可导致形成罗伯逊易位型21三体

(染色体数目正确,但由于有一条是14q21q融合型,相当于多出来一条21号染色体)详细机制见下页下图:

易位在进化中的意义:新物种起源的重要途径

二、染色体数目的改变:

1、非整倍性改变:细胞中染色体数目缺少或增加一条或几条

单体:2n-1

Turner综合征为X染色体单体;Klinefelter syndrome为多一条X,XXY;(因为X染色

体失活机制而得以剂量补偿)

常染色体单体在人和动物中一般致死

三体:2n+1

人类21、13、18三体综合征

二体(双体):disome

非整倍体的形式:①亚二倍体:缺少一条或几条染色体(缺体2n-2单体2n-1)

②超二倍体:多一条或几条染色体(三体2n+1四体2n+2)

产生原因:①有丝分裂不分离(卵裂早期不分离会导致个体呈嵌合体)

②减数分裂不分离,产生多一条或少一条染色体的配子,与正常配子受精

后会导致亚二倍体或超二倍体(分为减I不分离和减II不分离)

③染色体丢失:细胞分裂中期染色体未与纺锤丝相连或移动迟缓,没被拉

到细胞两极,滞留在细胞质中丢失→亚二倍体

后果:动物中大多情况致死,植物中常得以生存(生活力下降)

2、整倍体:

染色体的倍性(ploidy):

倍性:个体或细胞中染色体组的套数状态

X:染色体基数,即一个基本染色体组中的染色体数(细胞中含有的具有不同形态、结构以及连锁基因的非同源染色体的数目)

n:配子染色体数,一般为体细胞所含染色体数的一半

二倍体物种中X=n,多倍体中X>n

整倍体:细胞中的染色体数目为基本染色体组的整倍数(一倍体、二倍体、多倍体…)*对二倍体生物而言haploid(单倍体)与monoploid(单元单倍体,一倍体)为同义词单倍体:

单元/多元单倍体

*玉米是二倍体,其单倍体为一倍体;普通小麦是六倍体,其单倍体为多元单

倍体;雄蜂是二倍体动物中的单倍体

单倍体个体的特征:①与多倍体相比,细胞、组织、器官与个体均较小

②高度不育、结实率低

原因:减数分裂时不能正常联会和分离,配子高度不育

来源:①自发产生②人工创造:花粉培养

应用:①培育基因型纯合的植株,缩短育种周期

②基因功能研究

③研究不同染色体组之间的(部分)同源关系

多倍体:

三倍体:香蕉、水仙等;四倍体:番茄、葡萄等

分类:同源/异源多倍体

来源:①自发产生:减数分裂时(I、II)整套染色体不分离产生多倍体配子

②人工诱发:秋水仙素处理产生同源多倍体、远缘杂交产生异源多倍体

同源四倍体在减数分裂过程中的可能配对方式:

两个二价体/四价体/单价体+三价体

同源四倍体中等位基因的分离规律:

五种基因型:AAAA AAAa AAaa Aaaa aaaa

设二显体按二价体配对,则有3种配对方式×2种分离方式=6种配子→表型比例35:1

三倍体的产生:一倍体和二倍体配子结合

三倍体几乎都是不育的,减数分裂时产生不平衡的配子

不同物种杂交形成异源四倍体

人工异源多倍体:8倍体小黑麦

第六章原核模式生物遗传分析

一、原核模式生物中的基因转移与作图

绪论 (重点:遗传病定义及特征) 1.遗传病:一般把遗传因素作为唯一或主要病因的疾病成为遗传病 2.医学遗传学:用人类遗传学的理论和方法来研究遗传病从亲代传递至子代的特点,规律、起源和发生、病理机制、病变过程及其与临床关系的一门综合学科。 3.简要说明遗传病的特征? 答:①遗传病的传播方式:一般是以垂直方式出现的,不延伸至无亲缘个体②遗传病的数量分布:亲祖代和子孙代是以一定数量比例出现的,社会上总体数量少,分布不均③遗传病的先天性:但并非所有的遗传病都是先天的④遗传病的家族性:发生具有家族聚集性,发病年龄通常一代比一代早,病情加重⑤遗传病的传染性:一般无传染性,但人类阮粒蛋白是一种遗传又具有传染性的疾病。 第一章人类基因和基因组 (重点:断裂基因及其英文) 1.割裂基因((split gene)是真核生物的结构基因,由编码序列和非编码序列组成,二者相间排列。 第二章基因突变 重点(基因突变,DNA的修复系统有哪些) 1.基因突变:发生在分子水平上DNA碱基对组成与序列的变化。 2. DNA的修复系统有哪些? (1)紫外线照射引起的DNA损伤与修复 ①光复活修复,在可见光的作用下,光复活酶被激活,能够特异性的识别、结合嘧啶二聚体,形成酶-DNA复合体,利用可见光的能量,嘧啶二聚体解聚,修复完成,酶也从DNA上解离,释放。 ②切除修复,也称暗修复,无需光能。发生在DNA复制之前。 ③重组修复,发生在DNA复制过程之中和复制完成之后的一种不完全的修复形式。(2)电离辐射引起的DNA损伤和修复 ①超快修复②快修复③慢修复 第四章单基因病的遗传 重点:判断遗传方式,并且加上特点;不规则显性遗传;遗传印记 1.遗传方式的特点 (1)常染色体显性遗传特点:①男女患病机会均等②患者双亲必有一个是患者③患者的子代有1/2的发病可能。④连续传递 (2)常染色体隐形遗传特点:①男女患病机会均等患者双亲往往表型正常,但都是致病基因的携带者。②患者的同胞有1/4的发病风险,患者表型正常的同胞中有2/3是携带者,患者的子女一般不发病,但肯定都是携带者。③没有连续传递的现象 (3)伴X显性遗传的特点:①人群中女性患者数目多于男性患者②患者双亲中一方患病。③交叉遗传,男传女,不传男。女性杂合子患者的子女中各有50%的可能性发病。 ④有连续传递的现象。

普通遗传学知识点总结 绪论 1.什么是遗传,变异?遗传、变异与环境的关系? (1).遗传(heredity):生物亲子代间相似的现象。 (2).变异(variation):生物亲子代之间以及子代不同个体之间存在差异的现象。遗传和变异的表现与环境不可分割,研究生物的遗传和变异,必须密切联系其所处的环境。 生物与环境的统一,这是生物科学中公认的基本原则。因为任何生物都必须具有必要的环境,并从环境中摄取营养,通过新代进行生长、发育和繁殖,从而表现出性状的遗传和变异。 2.遗传学诞生的时间,标志? 1900年孟德尔遗传规律的重新发现标志着遗传学的建立和开始发展) 第二章遗传的细胞学基础 1.同源染色体和非同源染色体的概念? 答:同源染色体:形态和结构相同的一对染色体; 异源染色体:这一对染色体与另一对形态结构不同的染色体,互称为非同源染色体。 2.染色体和姐妹染色单体的概念,关系? 染色体:在细胞分裂过程中,染色质便卷缩而呈现为一定数目和形态的染色体姐妹染色单体:有丝分裂中,由于染色质的复制而形成的物质 3.染色质和染色体的关系? 染色体和染色质实际上是同一物质在细胞分裂周期过程中所表现的不同形态。 4.不同类型细胞的染色体/染色单体数目?(根尖、叶、性细胞,分裂不同时期(前期、中期)的染色体数目的动态变化?) 答:有丝分裂: 间期前期中期后期末期 染色体数目:2n 2n 2n 4n 2n DNA分子数:2n-4n 4n 4n 4n 2n 染色单体数目:0-4n 4n 4n 0 0 减数分裂: *母细胞初级*母细胞次级*母细胞*细胞 染色体数目:2n 2n n(2n) n DNA分子数:2n-4n 4n 2n n 染色单体数目:0-4n 4n 2(0) 0 5.有丝分裂和减数分裂的特点?遗传学意义?在减数分裂过程中发生的重要遗传学事件(交换、交叉,同源染色体分离,姐妹染色单体分裂?基因分离?)

遗传学复习题 一、名词解释 1、前导链与后随链:DNA复制的两条新链中,有一条链是沿5′→ 3′方向连续合成的,合成的速度相对较快,故称为前导链;另一条则是沿5′→ 3′方向先合成一些比较短的片段,然后再由连接酶将它们连接起来,其合成是不连续的,合成的速度相对较慢,故称为后随链。 2、转录的模板链:DNA转录中作为转录模板的DNA一条链称为模板链,另外一条则称为非模板链。 3、密码子与反密码子:mRNA上的每3个相邻碱基组成一个密码子,也称为三联体密码,一个密码子决定一种氨基酸。翻译过程中负责转运氨基酸的tRNA 的分子结构中具有三个与密码子相配对的碱基组成的反密码子。 4、简并:一种氨基酸可由一个以上密码子决定的现象称为简并。 5、基因家族:真核生物的有些来源相同、DNA序列相似、所编码的蛋白质具有互相关联的功能的基因,这样的一组基因称为“基因家族”。 6、重叠基因:有的噬菌体存在不同基因共用一部分DNA序列的现象,具有这种共用序列的基因称为重叠基因。 7、单交换与双交换:两对基因之间距离较小,这个区段只能发生一个交换,即为单交换。当基因间距离比较大时,同一个性母细胞可能在这个区段发生两个交换,即称为发生双交换。 8、干扰与符合系数:一个单交换的发生影响了另一个单交换的发生,这种现象称为干扰。干扰程度的大小通常用符合系数或并发系数表示。 9、超亲遗传:是指在数量性状的遗传中,F2及以后的分离世代群体中,出现超越双亲性状的新表型值的现象。

10、狭义遗传率:是加性方差在表现型方差中的百分数。 11、亲缘系数:两个个体都带有同一祖先某一特定等位基因的概率。 12、纯系:纯系是指一个群体中只存在一种基因型,并且这种基因型是纯合的。自花授粉的一个植株的自交后代可得到纯系。 13、细胞质遗传:真核细胞中的线粒体、叶绿体中也存在DNA,它所组成的基因也能决定生物某些性状的表现和遗传。这类遗传现象,称为细胞质遗传。 14、细胞质基因组:分布于细胞质的全部DNA序列。 15、表观遗传变异:是指DNA序列不发生变化但基因表达却发生了可遗传的变化,最终导致表型的改变,即基因型未发生变化而表型发生了可遗传的变化。 16、质核互作雄性不育:由细胞质基因和核基因相互作用控制的雄性不育类型,简称质核型雄性不育,又称为胞质不育型。 17、孢子体不育:雄性不育的花粉育性受母体的基因型(孢子体基因型)控制,与花粉(配子体)本身的基因无关。花粉败育发生在孢子体阶段。 18、配子体不育:是指花粉育性直接由雄配子体(花粉)本身的基因决定,花粉败育发生在雄配子阶段。 19、基因频率:一个群体里,A基因在A、a基因总数中的比率,称为A的基因频率。一个群体里,a基因在A、a基因总数中的比率,称为a的基因频率。 20、基因型频率:就是指具有特定基因型的个体数,占群体全部基因型个体总数的比率,也是特定基因型在群体中出现的概率。 21、随机交配:是指在一个有性繁殖的生物群体中,任何一个雌性或雄性个体与任何一个相反性别的个体交配的概率都相同。 22、基因突变:也称点突变,是DNA分子结构上微小的改变,它是由于碱基的替换、增添、缺失或重排造成的。

1.遗传病特指__C______。 A.先天性疾病 B.家族性疾病 C.遗传物质改变引起的疾病 D.不可医治的疾病 E.既是先天的,也是家族性的疾病 2、___B_____于1953年提出DNA双螺旋结构,标志分子遗传学的开始。 A. Jacob和Momod B. Watson和Crick C. Khorana和Holley D. Avery和McLeod E. Arber和Smith 3.环境因素诱导发病的单基因病为___B_____。 A.Huntington舞蹈病 B.蚕豆病 C.白化病 D.血友病A E.镰状细胞贫血 4.传染病发病__D______。 仅受遗传因素控制 主要受遗传因素影响,但需要环境因素的调节 以遗传因素影响为主和环境因素为辅 以环境因素影响为主和遗传因素为辅 仅受环境因素影响 5.种类最多的遗传病是___A_____。 A.单基因病 B.多基因病 C.染色体病 D.体细胞遗传病 6.发病率最高的遗传病是__B______。 A.单基因病 B.多基因病 C.染色体病 D.体细胞遗传病 7.最早被研究的人类遗传病是___A_____。 A.尿黑酸尿症 B.白化病 C.慢性粒细胞白血病 D.镰状细胞贫血症 8.有些遗传病家系看不到垂直遗传的现象,这是因为__D______。 A. 该遗传病是体细胞遗传病 B. 该遗传病是线粒体病 C. 该遗传病是性连锁遗传病 D. 该遗传病的患者活不到生育年龄或不育 9、下列___D_____碱基不存在于DNA中。 A. 胸腺嘧啶 B. 胞嘧啶 C. 鸟嘌呤 D. 尿嘧啶 E. 腺嘌呤 10.基因表达时,遗传信息的基本流动方向是__C______。 A.RNA→DNA→蛋白质 B.hnRNA→mRNA→蛋白质 C.DNA→mRNA→蛋白质 D.DNA→tRNA→蛋白质 E.DNA→rRNA→蛋白质 11、人类基因组中存在着重复单位为2~6bp的重复序列,称为:__C______。 A. tRNA B. rRNA C. 微卫星DNA D. 线粒体DNA E. 核DNA 12.基因突变对蛋白质所产生的影响不包括__E______。 A.影响活性蛋白质的生物合成 B. 影响蛋白质的一级结构 C.改变蛋白质的空间结构 D. 改变蛋白质的活性中心 E.影响蛋白质分子中肽键的形成 13.脱氧核糖核酸分子中的碱基互补配对原则为___C_____。 A.A-U,G-C B.A-G,T-C C.A-T,C-G D.A-U,T-C E.A-C,G-U 14.由于突变使编码密码子形成终止密码,此突变为___B_____。 A.错义突变 B.无义突变 C. 终止密码突变 D. 移码突变 E.同义突变15.DNA复制过程中,5’→3’亲链作模板时,子链的合成方式为___B_____。

· 第一章遗传因子的发现(1)生物的性状是由 决定的。显性性状由 第 1 节孟德尔的豌豆杂交实验(一)决定,用表示(高 茎用 D 表示),隐性性状由 一、豌豆杂交试验的优点决定,用 1、豌豆的特点表示(矮茎用 d 表示)。 ( 1)传粉、授粉。自然状态下,豌豆不会杂 交,一般为。( 2 )体细胞中因子( 2)有的性状。在。纯种高茎的体细胞中遗传2、人工异花授粉的步骤:(开花之前)→(避因子为,纯种矮茎免外来花粉的干扰)→→的体细胞中遗传因子 为。 二、一对相对性状的杂交实验 实验过程说明(3 )在形成时,成 P 表示,♂表对因子发生彼 示,♀表示此,分别进入不同的 ↓表示产生下一代配子中,配子中只有成对因子中的个。 F1 表示 F2 表示(4)受精时,配子的结合是的。 ×表示 ×表示 三、对分离现象的解释 遗传图解假说 Word 资料

四、对分离现象解释的验证——测交性状:生物所表现出来的形态特征和生理特性,如花的颜色、茎的测交: F1 与隐性纯合子杂交高矮等。 相对性状:的的。 显性性状:具有相对性状的两个亲本杂交,表现出来的 性状。 隐性性状:具有相对性状的两个亲本杂交,没有表现出 来的性状。 性状分离:后代中,遗传性状出现和 的现象。 3、基因类 显性基因:控制的基因,用来表五、分离定律示。 在生物的体细胞中,控制同一性状的因子存在,隐性基因:控制的基因,用来表不相融合;在形成配子时,成对的示。 因子发生,分离后的因子分别进入不等位基因:控制的个基因。 同的中,随配子遗传给后代。4、个体类 六、相关概念表现型:指生物个体实际出来的性状,如高茎和矮茎。 1、交配类基因型:与表现型有关的组成。 杂交:基因型的生物体间相互交配的过程。纯合子:由的配子结合成的合子发育成的个体(能 自交:基因型的生物体间相互交配的过程。遗传,后代性状分离): 测交:让 F1与。(可用来测定 F1 的基因型,纯合子(如 AA 的个体)纯合属于杂交)子(如 aa 的个体) 正交和反交:是相对而言的,若甲♀×乙♂为,则杂合子由的配子结合成的合子发育成的个体 甲♂×乙♀为。(能稳定遗传,后代发生性状分离) 2、性状类表现型与基因型关系:+→ 表现型 第3页共10页第4页共10页

遗传学期末复习资料 一、名词解释 1.隐性上位:在两对互作的基因中,其中一对隐性基因对另一对基因起上位性作用。 2.转换: 3.易位:是指两个或两个以上非同源染色体之间发生的染色体片段转移的一种染色体结构变异类型。 4.性反转:是指生物个体从一种性别特征转变为另一种性别特征的性别转变现象。 5.连锁遗传:是指同一染色体上的某些基因以及它们所控制的性状结合在一起传递的现象。 6.母性影响:是指子代某一性状的表型不受本身基因型的支配,而由母体的核基因型决定,导致子代的表型与母体基因型相同的现象。 7.相引相:一亲本的两对等位基因均为显性,另一亲本的两对等位基因均为隐性,这样的杂交组合称为相引相。 8.表现度:是指杂合体在不同的遗传背景和环境因素的影响下,个体间基因表达的变化程度。 9.中断杂交技术:是指根据供体基因进入受体细胞的顺序和时间绘制连锁图的技术。 10.两点测交:两点测交是测定基因间距离的基本方法。它是以两个基因为基本单位,通过一次杂交和一次测交的试验结果来计算两个基因间的重组值,从而对基因进行定位的方法。 11.转导:是指以噬菌体为媒介,将遗传信息从一个细菌(供体)转移到另一个细菌(受体)的过程。 12.同源染色体:是指一对形态、大小、结构、功能和来源都相同的染色体。在二倍体生物中,每对同源染色体的两个成员一个来自父方,另一个来自母方。 13.复等位基因:是指在群体中,同源染色体的相同座位上存在的三个或三个以上的等位基因。这种现象叫复等位现象。 14.三点测交:三点测交是基因定位的常用方法,它只通过一次杂交和一次测交,就可以同时确定三个基因在染色体上的顺序和位置。 15.母系遗传(细胞质遗传):是指由细胞质中的基因所决定的遗传现象和遗传规律。也称为核外遗传或非孟德尔遗传。 16.转化:细菌细胞从周围介质中吸收来自另一不同基因型细胞的DNA,并将此外源DNA片段通过重组整合到自己的染色体组中,而使它的基因型和表现型发生变化的现象。 17.不完全显性:是指具有一对相对性状差异的两个纯合亲本杂交后,F1表现双亲性状的中间类型的现象。 18.伴性遗传:是指性染色体上的基因所控制的某些性状总是伴随性别而遗传的现象,又称性连锁。一般特指X或Z 染色体上基因的遗传。 19.倒位:是指一个染色体上同时出现两处断裂,断裂后中间的染色体片段扭转180°重新连接起来而使该片段上基因的线性排列顺序同原顺序相反的一种染色体结构变异类型。 20.广义遗传率(力):是指遗传型方差占表型方差的百分比,可作为杂种后代进行选择的一个指标。 21.杂种优势:是指两个遗传组成不同的亲本杂交产生的杂种F1在生长势、生活力、繁殖力、抗逆性、产量和品质等方面优越于双亲的现象。杂种优势所涉及的性状大多为数量性状。 22.XY型性别决定:是指雄性个体含有两条异形的性染色体XY的性别决定方式。 23.不完全连锁:是指杂种个体的连锁基因在配子形成过程中同源染色体非姊妹染色单体之间发生互换的遗传现象。 24.完全显性:是指具有一对相对性状差异的两个纯合亲本杂交后,F1只表现出其中一个亲本的性状,而另一个亲本的性状没有得到表现的现象。 25.真实遗传:子代性状与亲代性状相同的遗传方式。 26.接合:是指通过供体细菌细胞与受体细菌细胞之间的直接接触而发生的单向遗传物质转移的过程。

第三章连锁遗传与性连锁 一、选择题: 1.某一植物中,以AABBDD×aabbdd杂交,F1再与三隐性亲本测交,获得的Ft数据为:ABD20;abd20;abD20;ABd20;Abd5;aBD5;aBd5;AbD5;从这些数据看出ABD 是( )(1)AB 连锁,D独立;(2)AD 连锁,B独立; (3)BD 连锁,A独立(4)ABD 都连锁 2.在一条染色体上存在两对完全连锁的基因(A B)/(a b),而C基因是在另一染色体上,相互独立,杂种AaBbCc与三隐性个体杂交,后代可能出现(): (1)8种表现型比例相等(2)8种表现型中每四种比例相等 (3)4种表现型每两种比例相等(4)4种表现型比例相等 3.一对正常夫妇生了一个患白化病的男孩,再生一个正常孩子的几率是() A. 75% B. 25% C. 12.5% D. 37.5% 4.下列叙述中,正确的是() A.两个纯合子的后代必是纯合子 B.两个杂合子的后代必是杂合子 C.纯合子自交后代都是纯合子 D.杂合子自交后代都是杂合子 5、在减数分裂过程中,同源染色体等位基因片断产生交换和重组一般发生在 A、细线期 B、偶线期 C、粗线期 D、双线期 E、终变期和B是连锁在一条染色体上的两个非等位基因,彼此间的交换值是14%,现有 AaBb 杂种,试问产生Ab重组配子的比例是多少() (1)14%(2)7%(3)%(4)28% 7.已知某两对连锁基因的重组率为24%,说明在该二对基因间发生交换的孢母细胞数占全部孢母细胞的() (1)24%(2)50%(3)76%(4) 48% 8.大豆的白花和紫花是一对相对性状。下列四组杂交实验中,能判断显性和隐性关系的是() ①紫花╳紫花→紫花②紫花╳紫花→301紫花+101白花 ③紫花╳白花→紫花④紫花╳白花→98紫花+102白花 A.①和② B.③和④ C.①和③ D.②和③ 9.在相引组中, F 2 亲本型性状比自由组合中的()。 (1)少(2)相等(3)相近(4)多 10.下列各对性状中,属于相对性状的是() A.狗的短毛和狗的卷毛 B.羊的黑毛和兔的白毛 C.果蝇的红眼和果蝇的棒眼 D.人的右利手和人的左利手

习题七 医学遗传学基础复习题 一、名词解释 1 遗传学 2 医学遗传学 3 遗传和变异 4 单基因病 5 多基因病 6 染色体病 7 基因 8 结构基因 9 调控基因10 断裂基因11 基因组12 基因家族 13 基因簇14 假基因15 基因表达16 转录 17 翻译18 基因突变19 点突变20 同义突变 21 错义突变22 无义突变23 移码突变24 等位基因 25 分离定律26 复等位基因27 自由组合定律28 连锁与互换定律 29 单基因遗传30 系谱31 携带者32 完全显性 33 不完全显性34 不规则显性35 共显性36 延迟显性 37 表现度38 外显率39 交叉遗传40 遗传异质性 41 多基因遗传42 数量性状43 微效基因44 易患性 45 遗传率46 早发现象47 从性遗传48 限性遗传 49 阈值50 染色体组51 染色体核型52 显带技术 53 丹佛体制54 染色体带型55 高分辨带56 染色体畸变 57 整倍体58 非整倍体59 假二倍体60 易位 61 倒位62 插入63 重复64 等臂染色体 65 双着丝粒染色体66 嵌合体67 三体型68 单体型 69 多体型70 TDF基因71 SRY基因72 AZF基因 73 Lyon假说74 真两性畸形75 假两性畸形76 分子病 77 遗传性酶病78 基因定位79 遗传图谱80 物理图谱 二、填空题 1 生物的正常性状和绝大多数的异常性状(疾病)都是因素和因素相互作用的结果。 2 在人类不同疾病的病因中,根据遗传因素和环境因素所起作用的大小,可将人类疾病分为等三种情况。 3 生殖细胞或受精卵的遗传物质发生突变所引起的疾病,称为。具有传递的特征。 4 染色体数目、结构畸变所引起的疾病称为。 5 基因病是由于突变而引起的疾病。其可分为病和病两类。 6 主要受一对等位基因所控制的疾病,即一对染色体上单个基因或一对等位基因发生突变所引起的疾病称为。 7 多对基因和环境因素共同作用所引起的疾病称为。 8 DNA具有、和等遗传物质的基本特性。 9 DNA的组成单位是后者由、和组成。 10 DNA和RNA的共有碱基是、和。 11 双链DNA中,碱基对A和T之间形成的氢键数目是、G和C之间的氢键数目是。 12 基因的化学本质是。 13 人类基因根据其功能不同可分成和。 14 人类基因组包括基因组和基因组,人类DNA中的重复序列、基因家族主要存在于基因组。

遗传学 一、名词解释 基因型:是指一个个体染色体上基因的集合,即它所包含的每一对基因。 表现型:也简称表型,是指一个个体所含有的各种基因所制造的产物如蛋白质、酶等,以及个体的各种表现特征,甚至包括它的行为等。 染色质:是一种纤维状结构,叫做染色质丝,它是由最基本的单位——核小体(nucleosome)成串排列而成的。 染色体:是细胞在有丝分裂时遗传物质存在的特定形式,是间期细胞染色质结构紧密包装的结果。 有丝分裂:又称间接分裂,通过纺锤体的形成、运动以及染色体的形成,将S期已经复制好的DNA平均分配到两个子细胞中,以保证遗传的稳定性和连续性的分裂方式。由于这一分裂方式的主要特征是出现纺锤丝,特称为有丝分裂。 减数分裂:有性繁殖生物为形成单倍体配子以完成生殖过程而进行的一种特殊的有丝分裂方式,包括两次细胞分裂而只有一次染色体复制,最终子细胞染色体数目减半。 同源染色体:是在二倍体生物细胞中,形态、结构基本相同的染色体,并在减数第一次分裂的四分体时期中彼此联会,最后分开到不同的生殖细胞(即精子、卵细胞)的一对染色体,在这一对染色体中一个来自母方,另一个来自父方。 遗传密码:指mRNA链上每三个核甘酸翻译成蛋白质多肽链上的一个氨基酸,这三个核甘酸就称为密码子或三联子密码(triplet coden) 。 中心法则:是指遗传信息从DNA传递给RNA,再从RNA传递给蛋白质,即完成遗传信息的转录和翻译的过程。也可以从DNA传递给DNA,即完成DNA的复制过程。在某些病毒中的RNA 自我复制(如烟草花叶病毒等)和在某些病毒中能以RNA为模板逆转录成DNA的过程。 假基因:是基因组中因突变而失活的基因,无蛋白质产物。一般是启动子出现问题。 超基因:是指作用于一种性状或作用于一系列相关性状的几个紧密连锁的基因。 内含子(Intron) :真核细胞基因DNA中的间插序列,这些序列被转录成RNA,但随即被剪除而不翻译。

第九章 ★无性繁殖(Asexual reproduction) 指通过营养体增殖产生后代的繁殖方式,其优点是能保持品种的优良特性、生长快。★有性繁殖(Sexual reproduction) 指通过♀、♂结合产生的繁殖方式,其优点是可以产生大量种子和由此繁殖较多的种苗。大多数动植物都是进行有性生殖的。 ★近交(Inbreeding) 指血缘关系较近的个体间的交配,近亲交配。近交可使原本是杂交繁殖的生物增加纯合性(homozygosity),从而提高遗传稳定性,但往往伴随严重的近交衰退现象(inbreeding depression)。 ★杂交(crossing or hybridization) 指亲缘关系较远,基因型不同的个体间的交配。可以使原本是自交或近交的生物增加杂合性(heterozygosity),产生杂种优势。 一、近交的种类 ★自交(Selfing) 指同一个体产生的雌雄配子彼此融合的交配方式,它是近交的极端形式,一般只出现在植物中(自花授粉植物),又称自花受粉或自体受精(self-fertilization)。 ★回交(Back-crossing) 杂交子代和其任一亲本的杂交,包括亲子交配(parent-offspring mating)。 ★全同胞交配(Full-sib mating) 相同亲本的后代个体间的交配,又叫姊妹交。 ★半同胞交配(Half-sib mating) 仅有一个相同亲本的后代个体间的交配。 ★自花授粉植物(Self-pollinated plant) 天然杂交率低(1-4%):如水稻、小麦、大豆、烟草等; ★常异花授粉植物(Often cross -pollinated plant) 天然杂交率常较高(5-20%):如棉花、高粱等; ★异花授粉植物(Cross-pollinated plant): 天然杂交率高(>20-50%)如玉米、黑麦等,在自然状态下是自由传粉。 ★近交衰退(Inbreeding depression) 近交的一个重要的遗传效应就是近交衰退,表现为近交后代的生活力下降,产量和品质下降,适应能力减弱、或者出现一些畸形性状。 ★回交(Backcross)B: 轮回亲本(recurrent parent) 用来反复回交的亲本。 A: 非轮回亲本(non-recurrent parent) 未被用来回交的亲本。 B: 轮回亲本(recurrent parent) 用来反复回交的亲本。 A: 非轮回亲本(non-recurrent parent)

1、遗传学的发展时期 (1)经典遗传学时期(1900 ~ 1940 )——遗传学的诞生和细胞遗传学时期 标志:孟德尔定律的二次发现 成就:确立遗传的染色体学说,创立连锁定律(Morgan,1910),提出“基因”概念 (2)微生物遗传和生化遗传学时期(1941 ~ 1960) 标志:“一基因一酶”学说(Beadle&Totum) 成就:“一基因一酶”学说(1941,Beadle&Totum) ,遗传物质为DNA(1944, A very,Hershey&Chase),双螺旋模型:(1953,Watson&Crick),转座子:(1951,McClintock), 顺反子:(1956, Benzer) (3)分子遗传学时期和基因工程时期(1961~1989) 标志:操纵子模型的建立 成就:操纵子模型的建立(1961,Monod&Jacob),深入了解基因(破译遗传密码、重组技术、反转录酶、合成酶、内切酶、核糖酶、转座子、内含子、DNA测序、PCR等)(4)基因组-蛋白质组时期(1990 ~ 至今) 标志:人类基因组测序工作启动 成就:2003年4月14日美、英、日、德、法、中六国科学家完成人类基因组图谱(物理图),从基因组角度研究遗传学 2、遗传学形成多个分支学科:细胞遗传学,生化遗传学,分子遗传学,群体遗传学,数学 遗传学,生统遗传学发育遗传学,进化遗传学,微生物遗传学医学遗传学,辐射遗传学,行为遗传学遗传工程,生物信息学,基因组学。 3、染色体在细胞分裂中的行为 (1)细胞周期:由细胞分裂结束到下一次细胞分裂结束所经历的过程,分四个阶段: ①G1期:指从有丝分裂完成到DNA复制之前的间隙时间; ②S期:DNA复制时期; ③G2期:DNA复制完成到有丝分裂开始前的一段时间; ④M期(D期):细胞分裂开始到结束。 (2)有丝分裂中的染色体行为 ①前期:染色体开始逐渐缩短变粗,形成螺旋状。当染色体变得明显可见时,每条染色 体已含有两条染色单体,互称为姐妹染色单体,通过着丝粒把它们连接在一起。至前期末,核仁逐渐消失,核膜开始破裂,核质和细胞质融为一体。 ②中期:在此期纺缍体逐渐明显。着丝粒附着在染色体上,染色体向细胞的赤道板移动。 ③后期:着丝粒纵裂为二,姐妹染色单体彼此分离,各自移向一极。染色体的两臂由着

分子生物学复习题 一、柯越海教授(导论、基因组与基因组变异、分子生物学与模式动物) 1、Central dogma中心法则 Gene--One enzyme(polypeptide)hypothesis一基因一个酶(多肽)假说: 2、One Gene Beadle和Tatum利用红色面包霉不同类型营养缺陷型突变株,发现营养缺陷和基因突变直接相关,每一种基因突变只阻断某一生化反应,而每一种生化反应都特异性依赖一种酶的催化,从而提出一个基因一个酶假说。 但有些酶由多条肽链聚合才有活性,一条多肽链也可以是多种酶的组成成分。在一个基因一个酶假说基础上产生了一个基因一条多肽链假说,认为一个基因决定一条多肽链的结构。一个基因一条多肽链假说具有普遍意义。 3、Translational medicine转化医学: 转化医学是一种医学研究,试图在基础研究和临床治疗之间建立更直接的关系,把生物医学的研究成果转化为有前景的新型诊断试验、治疗及药物。 加速从循证医学到可持续解决方案的进程,进而解决公众健康问题。 4、Robertsonian translocation罗伯逊易位: 常见人类染色体结构异常,又称着丝粒融合,一种特殊类型的交互易位。两个端部着丝粒染色体在着丝粒处发生断裂,一条染色体的长臂与另一条染色体的短臂发生交换,形成一条大染色体和一条由两个短臂重接而成的小染色体,后者在减数分裂过程中丢失。 短臂携带的遗传信息少,丢失并不影响易位携带者的表型及智力,但其后代有患唐氏综合症的风险。 5、Genome基因组: 生物体所携带的全部遗传信息。即单倍体细胞中全套染色体为一个基因组,或是单倍体细胞中全部基因为一个基因组。 6、Histone组蛋白: 组蛋白是真核生物染色体的基本结构蛋白,是一类保守的小分子碱性蛋白质,富含带正电碱性氨基酸,能够同DNA中带负电磷酸基团相互作用,有五种类型:H2A、H2B、H3、H4、H1。组蛋白H2A、H2B、H3、H4各两分子组成蛋白八聚体,外绕DNA形成核小体,H1独立于核小体外,结合在连接相邻两个核小体的DNA分子上。 7、Chromosome染色体: 细胞内具有遗传性质的物体,是遗传信息载体,是高度螺旋化的染色质,易被碱性染料染成深色。由DNA、蛋白质和少量RNA组成。 8、Polymorphisms多态性: 生物群体内存在和等位基因相关的若干种表现型,是单一基因座等位基因变异性在群体水平的体现。MHC(主要组织相容性复合体)是人类多态性最为丰富的基因系统。 9、Linkage disequilibrium连锁不平衡: 不同座位上等位基因连锁状态的描述,指这些等位基因在同一条染色体上出现的频率大于随机组合的预期值。导致连锁不平衡的原因包括:遗传漂变、突变、选择、基因转换、群体混合等。 10、Genetic marker遗传标记:

医学遗传学 题型:1.词解释20分5个 2.单选10分10个 3.简答50分5个 4.谱系分析12分 5.开放题8分 考试时间:12月18日 一、名词解释 1.基因突变:是指基因组DNA分子某些碱基顺序发生改变。 2.点突变:基因突变中最小的变化是DNA链中的一个或一对碱基的改变称为点突变。 3.亲缘系数:又称血缘系数,指将群体中个体之间基因组成的相似程度用数值来表示。意义即拥有共同祖先的两个人,在某一位点上具有同一基因的概率。 4.同源染色体:是在二倍体生物细胞中,形态、结构基本相同的染色体,在这一对染色体中一个来自母方,另一个来自父方。 5.遗传印记:来自父母双方的同源染色体或等位基因存在功能上的差异,由不同性别的亲代传给子代的同一染色体或基因,可以引起不同的表型,我们把这种现象称为遗传印记。 6.遗传异质性:一种遗传病在不同家庭中,由不同的遗传改变所引起,称为遗传异质性。可分为基因异质性和等位基因异质性。基因异质性指同一疾病是由不同基因座上的突变所引起。等位基因异质性是指同一疾病由同一基因座上不同的突变等位基因所致。 7.整倍体:染色体数目整组地增加,即形成整倍体。例如,由三个或四个染色体组组成的三倍体.四倍体。三倍体以上的细胞称多倍体。 8.基因型频率:指某一等位基因占该基因座上全部等位基因的比率。 9.非整倍体:如果体细胞中的染色体不是整倍体,而是比二倍体少一条(2n-1)或多一条(2n+1)甚至多几条.少几条染色体,这样的细胞或个体即称非整倍体。 10.嵌合体:有丝分裂中,某一条染色体的姐妹染色单体不分离,导致产生由两种或两种以上的细胞组成的个体,称为嵌合体 11.分子病:如果DNA分子的碱基顺序发生改变,由它编码的蛋白质就发生相应的变化,由此可能引起一系列病理变化,导致疾病。这种疾病是蛋白质分子的结构和数量的异常所引起,所以称分子病。 12.代谢病:编码酶蛋白的基因发生突变导致合成的酶蛋白结构异常,或者由于基因调通系统突变导致酶蛋白合成数量减少,均可导致遗传性酶缺失,引起代谢紊乱。所以酶蛋白病也可称为先天性代谢缺陷或遗传性代谢病。 13.癌基因:是指能引起细胞恶性转化的基因,它首先发现于病毒的基因组,继之又发现于动物和人的细胞基因组中。 14.抑制癌基因:又称抗癌基因,是人类正常细胞中所具有的一类基因,对细胞的增殖分化有调节作用。 15.Hardy-Weinberg平衡:在一定条件性下,即①在一个很大的群体中;②进行随机婚配而非选择性婚配;③没有自然选择;4.没有突变发生;5没有大规模的迁徙等条件下,群体中的基因频率和基因型频率在一代代繁殖传代中,保持不变,这就是遗传平衡定律,又称~~ 16.Ph染色体:在慢性粒细胞白血病患者de骨髓和外周血淋巴细胞中,有一个很小的近端着丝粒染色体,小于G组染色体,称为~~ 二.问答 1.简述染色体数目畸变中三倍体产生的机理。 答:①双雄受精,即受精时有两个精子入卵受精,可形成69,XXX;69,XYY;69,XXY三种类型的受精;②双雌受精,即卵子发生的第二次减数分裂时,次级卵母细胞由于某种原因,其第二极体的那一个染色体组未排出卵外,而仍留在卵内,这样的卵与一个正常精子受精后,

1、医学遗传学概念 答:是研究人类疾病与遗传关系的一门学科,是人类遗传学的一个组成部分。 2、遗传病的概念与特点 答:概念:人体生殖细胞(精子或卵子)或受精卵细胞,其遗传物质发生异常改变后所导致的疾病叫遗传病。 特点:遗传性,遗传物质的改变发生在生殖细胞或受精卵细胞中,包括染色体畸变和基因突变,终生性,先天性,家族性。 3、等位基因、修饰基因 答:等位基因:是位于同源染色体上的相同位置上,控制相对性状的两个基因。 修饰基因:即次要基因,是指位于主要基因所在的基因环境中,对主要基因的表达起调控作用的基因,分为加强基因和减弱基因。 4、单基因遗传病分哪五种?分类依据? 答:根据致病基因的性质(显性或隐性)和位置(在染色体上的),将单基因遗传病分为5种遗传方式。常染色体显性遗传病,常染色体隐性遗传病,X连锁隐性遗传病,X连锁显性遗传病,Y连锁遗传病。 5、什么是系谱分析?什么是系谱? 答:指系谱绘好后,依据单基因遗传病的系谱特点,对该系谱进行观察、分析和诊断遗传方式,进而预测发病风险,这种分析技术或方法称为系谱分析。 6、为什么AD病多为杂合子? 答:1遗传:患者双亲均为患者的可能性很小,所以生出纯合子的概率就很小2突变:一个位点发生突变的概率很小,两个位点都突变的概率更小 7、AD病分为哪六种?其分类依据?试举例。 答:①完全显性遗传:杂合子(Aa)表现型与患病纯合子(AA)完全一样。例:家族性多发性结肠息肉,短指 ②不完全显性遗传:杂合子(Aa)表现型介与患病纯合子(AA)和正常纯合子(aa)之间。例:先天性软骨发育不全(侏儒) ③共显性遗传:一对等位基因之间,无显性和隐性的区别,在杂合子时,两种基因的作用都表现出来。例:人类ABO血型,MN血型和组织相容性抗原 ④条件显性遗传:杂合子在不同条件下,表型反应不同,可能显性(发病),也可隐性(不发病),这种遗传方式叫显性遗传,这种遗传现象叫不完全外显或外显不全。例:多指(趾) ⑤延迟显性遗传: 基因型为杂合子的个体在出生时并不发病,一定年龄后开始发病。例:遗传性小脑性运动共济失调综合征,遗传性舞蹈病 ⑥从(伴)性显性遗传:位于常染色体上的致病基因,由于性别差异而出现男女分布比例或基因表达程度上的差异。例:遗传性斑秃 8、试述不完全显性遗传和不完全外显的异同。 相同点:1、都属于AD,具有AD的共同特点; 2、患者主要为杂合子; 不同点:1、不完全显性遗传是一种遗产方式;不完全外显是一种遗传现像; 2、不完全显性遗传中杂合子全部都发病,但病情轻于患病纯合子; 不完全外显中杂合子部分发病,只要发病,病情与患病纯合子一样; 9、试述AR病的特点 答:1、患者多为Aa婚配所出生的子女,患者的正常同胞中2/3为携带者; 2、病的发病率虽不高,但携带者却有相当数量;

遗传学基本概念 编稿:杨红梅审稿:闫敏敏【考纲要求】 1理解遗传学的基本概念及其关系 2.重点掌握性状显隐性的类别及基因型的确定 【考点梳理】 考点一、知识络 考点二、几种交配类型 【高清课堂:01-遗传学基本概念】 考点三、与性状有关的概念 (一)性状:生物体的形态特征和生理特性的总称。 (二)相对性状:一种生物的同一种性状的不同表现类型。

(三)显、隐性性状:具有相对性状的两纯种亲本杂交,F1表现出来的性状叫显性性状,F1未表现出来的性状叫隐性性状。 (四)性状分离:杂种后代中同时出现显性和隐性性状的现象。 (五)性状分离比 1、杂交实验中,F2中出现显︰隐=3︰1; 2、测交实验中,测交后代中出现显︰隐=1︰1。 考点四、与基因有关的概念 (一)显性基因:又叫显性遗传因子,控制显性性状,用大写字母表示。 (二)隐性基因:又叫隐性遗传因子,控制隐性性状,用小写字母表示。 (三)等位基因:位于一对同源染色体的相同位置上,控制相对性状的一对基因。 (四)非等位基因:位于同源染色体的不同位置或非同源染色体上,控制不同性状的基因 考点五、基因型和表现型 (一)概念 基因型:与表现型有关的基因组成;表现型:生物个体表现出来的性状。 (二)关系:在相同的环境条件下,基因型相同,表现型一定相同;在不同环境中,即使基因型相同,表现型也未必相同。表现型是基因型与环境因素共同作用的结果。 考点六、纯合子与杂合子的区别 (一)遗传因子组成相同的个体叫纯合子,纯合子自交后代都是纯合子,但不同的纯合子杂交,后代为杂合子。 (二)遗传因子组成不同的个体叫杂合子,杂合子自交后代会出现性状分离,且后代中会出现一定比例的纯合子 (三)如何判断具有显性性状的个体是纯合体还是杂合体? 已知豌豆的高茎对矮茎为显性,现有一株高茎豌豆,请设计实验,判断该高茎豌豆是纯合体还是杂合体。

复习题 一.名词解释 五界分类系统: 它是由美国生物学家魏泰克(R.H.Whittaker,1924—1980)在1969年提出的。魏泰克在已区分了植物与动物、原核生物与真核生物的基础上,又根据真菌与植物在营养方式和结构上的差异,把生物界分成了原核生物界、原生生物界、真菌界、植物界和动物界五界 基因组:单倍体细胞中包括编码序列和非编码序列在内的全部DNA分子 病毒:病毒由核酸芯子和蛋白质衣壳组成,核酸芯子为DNA或RNA分子。不是真正的生物。无细胞结构,只能依靠宿主细胞进行复制。分为细菌病毒和真核细胞病毒两大类 类病毒:是一类仅由裸露的RNA组成的颗粒,类病毒与病毒不同的是,类病毒没有蛋白质外壳,为单链环状或线性RNA分子。 遗传漂变:是指当一个族群中的生物个体的数量较少时,下一代的个体容易因为有的个体没有产生后代,或是有的等位基因没有传给后代,而和上一代有不同的等位基因频率。一个等位基因可能(在经过一个以上的世代后)因此在这个族群中消失,或固定成为唯一的等位基因。这种现象就叫“遗传漂变”。 协同进化:协同进化是指两个相互作用的物种在进化过程中发展的相互适应的共同进化,是一个物种由于另一种物种影响而发生遗传进化的进化类型。 生物发生律:生物发生律也叫重演律,1866年德国人海克尔(E. Haeckel)在《普通形态学》中提出“生物发展史可以分为两个相互密切联系的部分,即个体发育和系统发展,也就是个体的发育历史和由同一起源所产生的生物群的发展历史,个体发育史是系统发展史的简单而迅速的重演”。 系统树:根据古生物学、比较形态学、分子生物学等知识按亲缘关系将所有的生物门类排列成一个树形图。 HIV病毒:人类免疫缺陷病毒,是一种逆转录病毒,含两个单链RNA分子侵染哺乳动物的T细胞和其他杀伤细胞,使寄主的免疫能力丧失 分子生物学中心法则: 是指遗传信息从DNA传递给RNA,再从RNA传递给蛋白质,即完成遗传信息的转录和翻译的过程。也可以从DNA传递给DNA,即完成DNA的复制过程。细胞学说:1细胞是有机体,一切动植物由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物构成。2细胞作为一个相对独立的基本单位,自身既有生命,又能与其他细胞协调结合构成生命整体,按照共同规律发育有共同生命进程。3新细胞可以由老细胞产生。 物种:物种是生物分类学的基本单位。物种是互交繁殖的相同生物形成的自然群体,与其他相似群体在生殖上相互隔离,并在自然界占据一定的生态位。 趋同进化:不同的生物,在条件相同的环境中,在同样选择压的作用下,有可能产生功能相同或十分相似的形态结构,以适应相同的条件。 同源器官:指不同生物的某些器官在基本结构、各部分和生物体的相互关系以及胚胎发育的过程彼此相同,但在外形上有时并不相似,功能上也有差别。 生态系统:指在一定空间内,生物成分和非生物成分通过物质循环和能量流动相互作用、相互依存而构成的一个生态学功能单位。 食物网:在生态系统中的生物成分之间通过能量传递关系存在着一种错综复杂的普遍联系,这种联系象是一个无形的网把所有生物都包括在内,使它们彼此之间都有着某种直接或间接的关系,这就是食物网的概念 生物多样性:生物多样性是指在一定时间和一定地区所有生物(动物、植物、微生物)物种及其遗传变异和生态系统的复杂性总称。它包括遗传(基因)多样性、物种多样性、生态系统多样性和景观生物多样性四个层次。

单基因遗传病:简称单基因病,指由一对等位基因控制而发生的遗传性疾病,这对等位基因称为主基因。上下代传递遵循孟德尔遗传定律。分为核基因遗传和线粒体基因遗传。 常染色体显性(AD)遗传病:遗传病致病基因位于1-22号常染色体上,与正常基因组成杂合子导致个体发病,即致病基因决定的是显性性状。 常染色体完全显性遗传的特征 ⑴由于致病基因位于常染色体上,因而致病基因的遗传与性别无关即 男女患病的机会均等 ⑵患者的双亲中必有一个为患者,致病基因由患病的亲代传来;双亲 无病时,子女一般不会患病(除非发生新的基因突变) ⑶患者的同胞和后代有1/2的发病可能 ⑷系谱中通常连续几代都可以看到患者,即存在连续传递的现象 一种遗传病的致病基因位于1~22号常染色体上,其遗传方式是隐性的,只有隐性致病基因的纯合子才会发病,称为常染色体隐性(AR)遗传病。 带有隐性致病基因的杂合子本身不发病,但可将隐性致病基因遗传给后代,称为携带者。 常染色体隐性遗传的遗传特征 ⑴由于致病基因位于常染色体上,因而致病基因的遗传与性别无关, 即男女患病的机会均等 ⑵患者的双亲表型往往正常,但都是致病基因的携带者 ⑶患者的同胞有1/4的发病风险,患者表型正常的同胞中有2/3的可能 为携带者;患者的子女一般不发病,但肯定都是携带者 ⑷系谱中患者的分布往往是散发的,通常看不到连续传递现象,有时 在整个系谱中甚至只有先证者一个患者 ⑸近亲婚配时,后代的发病风险比随机婚配明显增高。这是由于他们 有共同的祖先,可能会携带某种共同的基因 由性染色体的基因所决定的性状在群体分布上存在着明显的性别差异。如果决定一种遗传病的致病基因位于X染色体上,带有致病基因的女性杂合子即可发病,称为X连锁显性(XD)遗传病 男性只有一条X染色体,其X染色体上的基因不是成对存在的,在Y染色体上缺少相对应的等位基因,故称为半合子,其X染色体上的基因都可表现出相应的性状或疾病。 男性的X染色体及其连锁的基因只能从母亲传来,又只能传递给女儿,不存在男性→男性的传递,这种传递方式称为交叉遗传。 X连锁显性遗传的遗传特征 ⑴人群中女性患者数目约为男性患者的2倍,前者病情通常较轻 ⑵患者双亲中一方患病;如果双亲无病,则来源于新生突变 ⑶由于交叉遗传,男性患者的女儿全部都为患者,儿子全部正常;女 性杂合子患者的子女中各有50%的可能性发病 ⑷系谱中常可看到连续传递现象,这点与常染色体显性遗传一致 如果决定一种遗传病的致病基因位于X染色体上,且为隐性基因,即带有致病基因的女性杂合子不发病,称为X连锁隐性(XR)遗传病。(血友病A)X连锁隐性遗传的遗传特征 ⑴人群中男性患者远较女性患者多,在一些罕见的XR遗传病中,往往