第3课区域经济和经济重心的南移

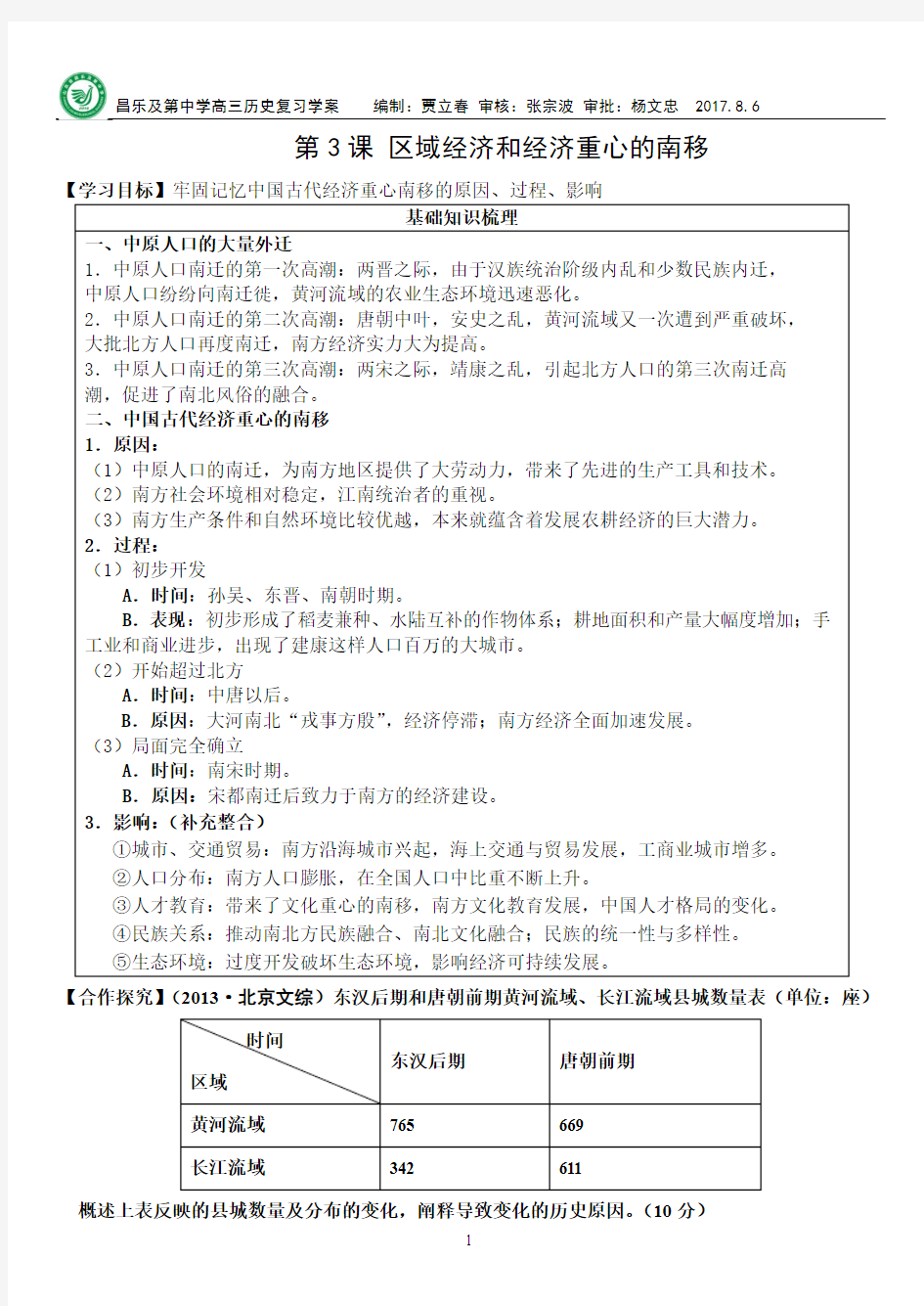

【合作探究】(2013·北京文综)东汉后期和唐朝前期黄河流域、长江流域县城数量表(单位:座)

概述上表反映的县城数量及分布的变化,阐释导致变化的历史原因。(10分)

【感悟高考】

1.(2017·新课标全国Ⅱ卷高考·26)北朝时,嗜好奶类制品的北方人常常嘲笑南方人的喝茶习俗。

唐中期,北方城市中,“多开店铺,煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。其茶自江、淮而来,舟车相继,所在山积”。据此可知,唐中期()

A.国家统一使南茶开始北运B.南北方饮食习惯趋于一致

C.南方经济文化影响力上升D.南方经济水平已超越北方

2.(2016·海南单科·8)江南农业经济在东晋南朝、唐后期五代及南宋三个时期得到很大发展,其共同的原因是()

A.推广普及铁制农具提高生产效率B.官府组织民众屯田扩大耕地面积

C.政府改革税制调动农民的积极性D.黄河流域人口因动乱大规模南迁

3.(2015·新课标全国Ⅱ卷文综·26)唐宋时期,江南经济迅猛发展,南宋时全国经济重心已移至江南。促成这一转变的主要动力之一是()

A.坊市制度瓦解B.土地集中加剧

C.农业技术进步D.海外贸易拓展

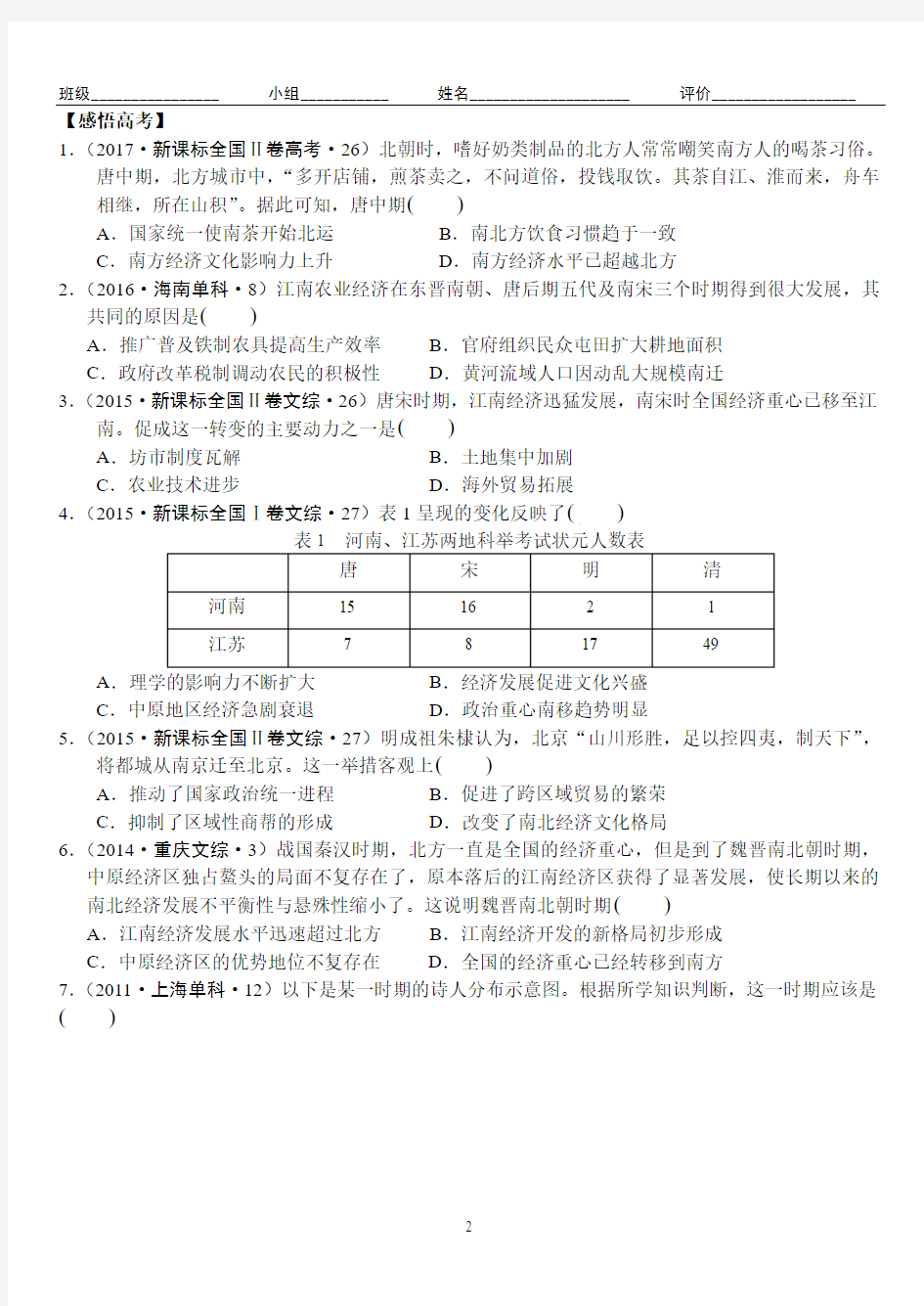

4.(2015·新课标全国Ⅰ卷文综·27)表1呈现的变化反映了()

表1 河南、江苏两地科举考试状元人数表

A.理学的影响力不断扩大B.经济发展促进文化兴盛

C.中原地区经济急剧衰退D.政治重心南移趋势明显

5.(2015·新课标全国Ⅱ卷文综·27)明成祖朱棣认为,北京“山川形胜,足以控四夷,制天下”,将都城从南京迁至北京。这一举措客观上()

A.推动了国家政治统一进程B.促进了跨区域贸易的繁荣

C.抑制了区域性商帮的形成D.改变了南北经济文化格局

6.(2014·重庆文综·3)战国秦汉时期,北方一直是全国的经济重心,但是到了魏晋南北朝时期,中原经济区独占鳌头的局面不复存在了,原本落后的江南经济区获得了显著发展,使长期以来的南北经济发展不平衡性与悬殊性缩小了。这说明魏晋南北朝时期()

A.江南经济发展水平迅速超过北方B.江南经济开发的新格局初步形成

C.中原经济区的优势地位不复存在D.全国的经济重心已经转移到南方

7.(2011·上海单科·12)以下是某一时期的诗人分布示意图。根据所学知识判断,这一时期应该是()

A.春秋战国B.秦汉

C.隋唐D.两宋

8.(2011·海南单科·5)徐光启《农政全书》载,“今北土之吉贝(棉花)贱而布贵,南方反是:吉贝则泛舟而鬻诸南,布则泛舟而鬻诸北”。这说明当时()

A.商业是棉纺织发展的前提B.商人买贱卖贵伤害了农业

C.北方农业生产比南方发达D.南方经济较北方更有优势

9.(2010·海南单科·5)辛弃疾说:“北方之人,养生之具不求于人,是以无甚富甚贫之家。南方多末作以病农,而兼并之患兴,贫富斯不侔矣,”这种现象表明当时()

A.北方农业比南方发达B.商业是贫富分化的根源

C.南方商业比北方发达D.北方社会比南方更稳定

10.(2009·全国文综一·15)影响表2汉代至宋代南北方户数变化的主要因素是()

A.朝代时间长短B.王朝力量强弱C.疆域面积大小D.经济格局变化

11.(2007·江苏历史·3)东晋南朝时期,江南经济迅速发展,乃至有“江南之为国盛矣”的赞叹。

该时期江南开发的主要因素不包括()

A.北方大量人口南迁B.民族融合进一步加强

C.统治者推行劝课农桑等政策D.农产品商品化程度高

12.(2014·新课标全国Ⅱ卷文综·26)北宋中期,“蜀民以铁钱重,私为券,谓之交子,以便贸易,富民十六户主之。其后,富者资稍衰,不能偿所负,争讼数起”。这表明交子()

A.具有民间交易凭证功能B.产生于民间的商业纠纷

C.提高了富商的社会地位D.促进了经济重心的南移

【知识体系自主构建】

【知识拓展】中国古代经济重心南移的三个阶段及影响

经济重心南移是我国古代历史上的重大事件,它反映了我国古代南北经济发展的巨大变化。黄河流域是中华民族的主要发祥地,是中国开发最早的地区,人口集中,经济文化发达,成为最早的经济中心。而南方经济后来居上,经济重心逐渐南移。

我经济重心南移大致分为三个阶段:

1.东晋南朝:趋向平衡。西晋灭亡以后,南方地区经历了东晋南朝的政权更替。东晋南朝时期江南经济的开发使南北经济差距缩小、趋向平衡,为以后我国经济重心的逐渐南移打下了基础。

2.隋唐五代:开始南移。隋唐时期,南北方经济均获得极大发展。江南地区的土地资源得到进一步开发,成为重要的粮食产地。但是安史之乱以后,北方出现了藩镇割据的局面,北方经济再次受到严重破坏,至唐朝后期,已经出现了“赋之所出,江淮居多”的现象。我国的经济重心开始南移。五代十国时期,北方战乱频繁,而南方战祸较少,相对安定。整个五代时期,我国的经济重心继续南移,南方日益成为全国经济的发达地区,人口数量超过了北方。

3.两宋时期:最终完成。两宋时期,北方同样战乱频繁。北宋灭亡以后,南宋政权偏安于东南一隅,使南方经济进一步发展。当时太湖流域流传着“苏湖熟,天下足”的谚语,表明江南的农业生产已经超过北方,完全取代了北方经济重心的地位。至元朝,为解决“南粮北运”问题,大力兴办漕运,开辟了规模空前的海运,足以说明南方经济的重要性。可见,南宋是中国古代经济重心南移最终完成的阶段。明清时期,南方经济中心的地位得到巩固和发展。

我国古代经济重心南移具有三个明显特征:1.北方人民大批南迁,带去了先进的生产技术和经验,体现了当时生产力的最高水平;2.南移趋势往往在国家分裂或割据战乱时最突出;3.政治中心的南移对经济中心的南移有一定影响。

中国古代经济重心南移的主要原因:

1.北方战乱较多,南方相对和平稳定。

2.北方农民大批南迁,带去了先进的生产技术,为江南经济发展提供了大量的劳动力。

3.江南统治者为发展实力,比较重视发展经济。

4.南北方劳动人民共同辛勤劳动,开发了江南。

5.南方生产条件和自然环境比较优越。

中国古代经济重心南移的影响:

1.对我国交通贸易的影响。由于经济重心的南移,造成了南方沿海城市的迅速发展,海上交通和运输也有了很大的改善。在南宋完成经济重心南移后,南方城市一直到现在都受益匪浅。

2.对人口分布的影响。人口的转移一定程度上导致了经济重心由北向南迁移,而经济中心的南移又反过来促使北方人民进一步南迁。南方的人口迅速膨胀,我国南部、东南部人口在全国总人口中的比重不断增长。

3.对人才教育的影响。经济重心的南移,导致了人才教育的相应变化。

4.对民族关系的影响。经济重心的南移,使我国各民族更好地融合在一起,北方人民的南迁,使游牧民族和汉族有了更深更广泛的交流和合作,促进了民族的多样性和统一性的发展。

1、

2、

3、【考点】古代中国的经济——经济重心南移

【解析】坊市制度瓦解只体现出商品交换场所的变化,而不能作为促进全国经济重心南移的主要原因,故A项错误;土地集中导致自耕农数量减少,国内购买力下降,不利于农业和商业经济发展,不是经济重心南移的主要动力,故B项错误;农业技术进步会推动农业发展,也会使更多的农产品投入市场,带来商品经济发展,是推动全国经济发展和经济重心南移的主要动力,故C项

正确;中国古代海外贸易多为官府控制的朝贡贸易,对国内经济发展影响不大,不是促进经济重心南移的主要动力,故D项错误。

【答案】C

4、【考点】古代中国的经济——经济重心南移(文化重心南移)

【解析】理学的影响力不断扩大,不能解释河南科举考试状元人数的减少,故A项错误;江苏代表的南方在科举考试状元人数的增加,表明随着唐代以来经济重心的南移,南方经济发展促进了文化兴盛,故B项正确;中原地区经济发展速度落后于南方,但并没有急剧衰退,故C项错误;从唐宋至明清时期,政治重心逐渐北移,故D项错误。

【答案】B

5、【考点】古代中国商业的发展——明代商品经济发展(跨区域贸易繁荣)

【解析】从“北京“山川形胜,足以控四夷,制天下”可知明成祖定都北京目的是促进国家统一,A项是明成祖的主观目的,不是客观影响,故A项错误;中国古代实行重农抑商政策,因而促进跨区域贸易繁荣不是明成祖的主观想法,属于定都北京带来的客观影响,故B项正确;商帮是明清时期形成的,没有因定都北京而发展受到限制,故C项错误;南北经济文化格局的改变是随着经济重心南移而形成的,经济重心南移在南宋时期完成,与材料时间不符,故D项错误。

6、【考点】古代中国的经济——经济重心南移(魏晋南北朝时期江南经济发展)

【解析】结合所学知识可知,魏晋南北朝时期,经济重心仍在北方,A、C、D三项不符合史实,故A、C、D项错误;从题干中“江南经济区获得了显著发展”“南北经济发展不平衡性与悬殊性缩小”的信息可以看出,魏晋南北朝时期江南地区得到了进一步的开发和发展,故B项正确。【答案】B

7、【解析】从图中可以看出诗人的分布集中于江南地区,即文化中心位于江南地区。而古代中国,随着经济重心的南移而产生的后果之一就是文化重心的南移,它开始于两晋,完成于两宋,故选D项。

【答案】D

8、【解析】明朝,经济重心已经完成南移,北方到南方卖棉花(原料),南方则到北方卖加工后的布(手工业品),说明南方的经济技术更有优势。才会出现上述的情况。而且明朝时期经济重心已经是在南方。棉纺织发展是商业发展的前提,A项颠倒因果关系,排除。B、C材料不能体现,排除。

【答案】D

9、【解析】考查阅读材料提取有效信息的能力,北方“养生之具不求于人”自己自足的自然经济,贫富差距不大,无法得出北方比南方农业发达,排除A,南方“多末作以病农”,“兼并之患兴”是贫富差距的原因,排除B,从材料中无法看到北方比南风更稳定,“未”指工商业,南方“多末”因此答案C。

【答案】C

10、【解析】从材料中的信息可以看出,南方的户数逐渐增加,反映了经济重心的南移的过程,故选D项。

【答案】D

11、【解析】此题中A、B、C三项都是推动经济发展的因素,而D项则是自唐朝之后农产品商品化程度逐渐提高。

【答案】D

12、【考点】古代中国商业的发展——宋代商品经济发展(交子)

【解析】结合题意“富民十六户主之”“以便贸易”可知交子可以作为民间贸易凭证,故A项正确;结合题意可知交子产生之后由于富者“不能偿所负”才出现商业纠纷,故B项错误;题干没有体现富商地位的提高,故C项错误;交子产生于蜀,题干没有体现出交子在全国的流通,也没有涉及经济重心的南移,故D项错误。

【答案】A

合作探究:【考点】中国古代城市发展

【解析】此题是数据表格题,考查学生获取信息的和知识的运用能力。解答此类试题的方法是变化看数据。根据表中数据不难看出数量和分布变化的总趋势和在不同时期的增减。注意概括时要从总的变化趋势和局部的变化两个方面归结。“原因”要机结合所学知识,主要从社会状况、经济发展、经济重心南移等方面归纳。

【答案】(2)变化:

从东汉后期至唐朝前期,黄河流域和长江流域县城数量总体有所增加。

东汉后期,县城主要集中在黄河流域,长江流域数量较少;唐朝前期与东汉后期相比,黄河流域县城数量减少,长江流域数量增加。

原因:

①这一时期,北方战乱频仍,人口大量南迁,黄河流域县城数量减少。

②人口南迁加速了南方的开发,使南北经济差距缩小,经济重心逐渐南移,南方县城数量增加。

③隋唐时期,社会安定,经济繁荣,县城总体数量增加。

《经济发展与重心南移》教案 一、教学目标 知识与能力 (1)理解宋代中国经济重心南移的原因,提高分析问题的能力。 (2)列举宋代南方农业、手工业发展和商业繁荣的史实,提高综合概括问题的能力、口头表达能力。 (3)指导阅读《宋代经济分布图》,提高识图能力。 过程与方法 (1)通过阅读、思考、总结、归纳的方法,使学生理解宋代经济重心南移的原因。 (2)通过小组讨论、抢答的方法,使学生了解宋代南方生产发展和商业繁荣的史实。 (3)通过以各种形式提问、比赛,对本课内容加以巩固。 情感态度与价值观 通过本课学习,使学生认识,我国的农业、手工业生产取得了较大的发展,商业和对外贸易达到了空前的水平,居当时世界的领先地位,对外贸易的发展为传播中国古代文明,促进世界文明的发展做出了贡献。增强学生的民族自豪感。二、教学重难点 教学重点:通过学习宋代南方生产发展和商业繁荣的史实,形成中国古代经济重心南移的概念。 教学难点:理解宋代中国经济重心南移的原因。 三、探究新知

(一)导入新课 师展示“交子”的图片。 上图是世界上最早的纸币——交子,发行于北宋前期的四川地区。古代的人们为什么要发明纸币?交子的发明和使用说明了什么? (二)自主学习 自学指导:快速阅读课文,完成自学。 (三)合作探究 探究点一经济重心南移 师生共同探讨: 1.材料一楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……江淮以南无冻饿之人,亦无千金之家。 ——西汉《史记》材料二朝廷在故都(东京开封)时,实仰东南之财赋,而吴中(江苏)又为东南根柢,语曰:“苏湖熟,天下足。” ——南宋《陆游集》(1)材料一、二分别反映了什么内容?发生了什么变化? (2)结合所学知识,分析从材料一到材料二发生变化的原因有哪些。 学生回答,教师讲述总结经济重心发展的过程、原因。 探究二:农业和手工业 1.让学生结合课本,列举农业发展成就。 2.材料一:宋朝人的书中记载说:昔汴都(即北宋都城东京)数百万家,尽仰(依靠)石炭(古时称煤为石炭),无一家燃薪(柴)者。 材料二:

第1单元第3课区域经济和重心的南移 一、选择题 1.汉代司马迁划分的四大经济区中属于传统的农业区的有() ①山东②山西 ③江南④龙门碣石以北 A.①②B.②③ C.①④D.①③ 【答案】 A 【解析】汉代时的江南尚未大规模开发,龙门碣石以北是传统的畜牧区或半农半牧区。 2.司马迁划分四大经济区的依据是() A.自然条件 B.气候条件 C.地形条件 D.汉代经济分布的特点 【答案】 D 【解析】司马迁是汉代人,他依据汉代经济分布的特点,将全国划分为四大经济区。 3.从战国到东汉,全国的经济区域呈现出哪些特点() ①多样性 ②统一性 ③经济实力发展不平衡性 ④经济实力发展趋向平衡 A.①②B.②③ C.①④D.①③ 【答案】 D 【解析】经济区域化的发展必然带来多样性和不平衡性。 4.中国古代由个人撰写的四大农书中,其中三部出自山东,即西汉末年汜胜之(今山东曹县人)的《汜胜之书》、南北朝贾思勰(今山东寿光人)的《齐民要术》、元代王祯(今山东东平人)的《农书》,加上明代上海人徐光启撰写的《农政全书》,合称中国历史上的“四大农书”,对此理解最准确的是() A.山东在我国古代曾是农业最发达的地区之一 B.山东发达的文化影响 C.山东地方官员重视农业 D.山东在古代始终是中国的经济重心 【答案】 A 【解析】农书是对农业文明的总结,它是建立在对农业文明的理解和认识的基础之上的。“四大农书”三部出自山东,很大程度上证明了山东曾是农业最发达的地区。 5.下图四大经济区中,属传统的畜牧业或半农半牧区的是()

【答案】 A 【解析】传统的畜牧业或半农半牧区是指山东、山西以北的广大地区。注意历史地图的掌握。 6.我国古代人口流动的主流趋势是() A.由内地流向边疆 B.由边疆流向北方 C.由北方流向南方 D.由南方流向北方 【答案】 C 【解析】古代中国人口不断南迁。 7.中国古代历史上三次人口南迁高潮出现的相同原因是() A.自然灾害 B.战乱频繁 C.逃避兵役徭役 D.逃避债务 【答案】 B 【解析】三次人口南迁高潮分别与八王之乱、安史之乱、靖康之乱有关。 8.促成江南经济开始赶上北方的最重要的客观原因是() A.北方人口大量南迁 B.南方社会相对稳定 C.统治阶级的倡导 D.自然环境优越 【答案】 A 【解析】客观原因是江南经济发展的外部条件,B、C、D各项都是主观原因。 二、非选择题 9.阅读下列材料: 材料一(江南)地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕或水耨(nòu,锄草,耕作)……不待贾(买卖)而足……无冻饿之人,亦无千金之家。 ——摘自司马迁《史记·货殖列传》材料二江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(rěn,庄稼成熟),则数郡忘饥。……丝棉布帛之饶,覆衣天下。 ——摘自《宋书》卷五十四请回答: (1)据材料一,分析汉朝时江南的经济发展状况。 【答案】江南地区人口稀少,耕作方式落后,商品经济不发达,贫富分化的程度较低。 (2)材料二描述的江南发生了怎样的变化? 【答案】江南变得十分富饶,出现了一年丰收可供数郡粮食需要,所产的丝棉布帛行销天下。 (3)分析导致上述变化的原因。

经济重心的南移 [教学目标] 1、知识与能力目标: 通过本课的学习,使学生了解自唐朝中晚期至五代、宋朝南方经济的发展和中国古代经济重心南移的情况。 2、情感态度与价值观目标: 通过思考和总结这一时期南方经济发展的原因,提高学生理解分析问题的能力。 [重点和难点] 教学重点为:“南方商业的繁荣” 本课的难点,“南方经济发展的原因” [教法、学法]应用多媒体课件,运用启发式和问题目标教学法。 [教学手段]多媒体课件 [课时]一课时 [课型]新授课 [教具] 《辽、北宋、西夏形势图》等相关多媒体、图片 [教学过程] 1)复习提问上节内容。 2)导入新课:利用《辽、北宋、西夏形势图》,对这一时期总的形势有一个认识,让学生明确从本课开始,中国古代历史进入了一个新的时期,其特点是民族融合的进一步加强、封建经济的继续发展和经济重心的南移。 3)讲授新课: 一、农业: 1、五代十国时期,南方农业生产逐渐超过北方。 2、两宋时期,水稻在淮河和黄河流域大力推广种植。从越南引入占城稻;北宋时,棉花在两广和福建普遍种植,到南宋后期扩展到长江流域;棉花在两宋逐渐成为重要的经济作物。(讲述南方农业的发展,可从两个方面着手: 一是南方农业发展的原因。这里可从引导学生阅读导入框中有关“钱射潮”的传说入手,逐渐展开对南方农业发展原因的讲解。 二是南方农业发展的状况。强调这一时期南方农业发展水平逐渐超过北方,讲述南方农业发展的具体情况,主要包括农作物品种的改进、以水稻为主的粮食产量的大幅度提高和茶叶、棉花等经济作物种植的推广。) 二、手工业: 1、北宋时,南方的丝织业胜过北方; 2、宋朝的瓷窑有:定窑、钧窑、哥窑。北宋的景德镇是瓷都。 3、北宋时,煤得到大量开采。 4、宋朝,我国是世界上造船水平最先进的国家。广州、泉州、明州造船业发达。 (在讲述农业、手工业发展时,教师可充分利用挂图、多媒体课件等手段,以增加教学的直观性,提高学生的学习兴趣。) 三、繁荣的商业和城市: 1、北宋有热闹的夜市和早市; 2、“瓦子”是城中的娱乐场所。 3、北宋前期,四川地区出现了“交子”-----是世界上最早的纸币。 (在讲述南方商业的繁荣时,应讲清两方面的问题:首先是宋代南方商业发展的条件。教师可以引导学生结合这一时期南方农业、手工业发展的情况和前面课本中有关宋代民族关系的

第10课经济重心的南移 【教学目标】 知识与能力: 1、了解自唐中晚期到五代、宋朝南方农业发展的原因和表现。 2、掌握宋代丝织业的发展,景德镇的兴起和造船业的发达,知道开封和杭州的繁荣及对外贸易发展的主要史实,知道纸币的产生与影响。 情感态度与价值观: 通过学习,认识我国农业,手工业生产取得了较大的发展,商业和对外贸易达到了空前的水平,居当时世界领先地位。对外贸易的发展为传播中国古代文明,促进世界文明的发展作出了贡献,增强学生的民族自豪感。 【重点】南方商业的繁荣。 【难点】南方经济发展的原因。 【学习过程】 一、自主学习: 学习任务:详细阅读教材,独立完成下列知识填空,并努力记住下列知识,然后在小组内交流自学成果。 农业的发展 (1)粮食作物:从越南引进的(),在江南推广;太湖流域的()和()成为重要的粮仓;()产量居宋朝粮食产量的首位。 (2)经济作物:()的种植,由两广福建推广到()流域()的栽培推广。 手工业的发展 (1)纺织业:南方的丝织业胜过北方,()地的丝织品“号为冠天下”棉织业从()兴起,南宋发展到()地区。 (2)制瓷业:()地区成为我国制瓷重心()的冰裂纹瓷器非常美观。北宋兴起的()发展成为著名的瓷都。 (3)()业居世界首位,造船中心是(),()。 商业的繁荣: (1)商业都市:()()而且()改为都城后远远超过过北宋的开封。 (2)对外贸易:()代海外贸易超过前代,成为当时世界上最重要的国家;大商港是(),()。()政府重视,设()管理。 (3)货币:()前期在()地区出现了世界上最早的纸币叫()南宋纸币叫()。

三、合作探究, 1、屏幕这幅图是一艘出土于福建泉州的南宋海船,有13个密封的船舱。想想看,这种船有什么优点? 2、想一想人们为什么要发明纸币?纸币与金属货币相比有了什么新发展?(和学生一起探讨纸币产生的原因、发展状况以及对我国经济发展的影响。) 五、课堂检测: 完成《学习与评价》与填充图册 六、当堂反思:(只有反思才能有所进步!) 通过学习这节课,我最大的收获是 我还需解决的问题有:___________________________________ 【教师寄语】在学习历史过程中,应注重将历史课的知识与现实问题结合起来。

区域经济和重心的南移 练习题集锦[治理员整理] 一、四大经济区的形成 1、下列有关我国古代四大经济区的说法,不正确的是 A、四大经济区是指山东、山西、江南和龙门碣石以北 B、司马迁依照汉代经济进展划分而成 C、各经济区出现出多样性和经济实力进展不平稳的特点 D、山东、山西经济区始终是全国的经济重心所在 2、下列哪项不属于我国汉代四大经济区域 A、山东、山西 B、河南、河北 C、江南 D、龙门碣石以北 3、从战国到东汉,我国经济进展最明显的特点是 A、多样性和不平稳性 B、南方经济开始赶上北方 C、形成南稻北粟的格局 D、南方农业为主和北方畜牧业为主的格局 4、中国古代某一经济区,战国时属于秦地,大体以关中为主,后又扩展到河西巴蜀等地。这一经济区属于 A、山东 B、山西 C、江南 D、龙门碣石以北 5、汉代经济重心的分布,最要紧的特点是 A、长江流域东西延伸 B、沿黄河流域东西延伸 C、沿长城两侧东西延伸 D、沿运河由北向南延伸 6、两汉时期江南经济落后于北方的缘故是 ①地势复杂不利于开发②统治残酷阻碍经济进展③人口稠密资源贫乏④生产工具和技术落后 A、①②③ B、①④ C、①③④ D、①②③④ 7、秦汉时期,我国北方地区以长城为界区的农耕文化区和游牧文化区,造成这一状况的全然缘故是 A、生产力进展水平的差异 B、民族生活适应的差异 C、自然条件的差异 D、统治政策的差异 8、图中尚未开发的经济区域是〈 D 〉 A山东 B山西 C龙门碣石以北 D江南 9、下列符合四大经济区特点的是( D ) ①山东、山西两区是传统的农业区 ②龙门碣石以北属于传统的畜牧业或半农半牧区 ③江南地区在中国古代一直属于落后的经济区域 ④汉代江南地区的经济开发还相对缓慢 A、①②③④ B、①②③ C、①③④ D 、①②④ 10、按照司马迁划分,巴蜀属于 A山东经济区B山西经济区 C江南经济区 D龙门碣石以北经济区 11、下列有关我国古代四大经济区的说法,不正确的是 A、四大经济区是指山东、山西、江南和龙门碣石以北

第10课经济重心的南移 教学目标 1、知识与能力:通过本课学习,使学生了解自唐朝中晚期至五代,宋朝南方经济的发展和中国古代经济重心南移的情况,包括农业生产的发展,手工业水平的提高和商业的繁荣一级对外贸易发展的主要史实,进而明确我国古代经济重心的南移最终完成于南宋之时。培养学生综合归纳的能力;通过思考和总结这一时期南方经济发展的原因提高学生理解分析能力分析问题的能力。 2、过程与方法:通过讲授法、讨论法、自学指导法等综合教学方法完成本课内容的学习。 3、情感态度价值观:通过本课学习,使学生认识,我国的农业、手工业生产取得了较大的发展,商业和对外贸易达到了空前的水平,居当时世界的领先地位,对外贸易的发展为传播中国古代文明,促进世界文明的发展做出了贡献。增强学生的民族自豪感。 教学重、难点 1、重点:南方经济的发展 2、难点:南方经济的发展的原因。 教学资源: 多媒体 教学过程: 1、创设情境、破题导入:幻灯片显示: 钱塘江怀古 袁枚 江上钱王旧迹多,我来重唱百年歌 劝王妙选三千弩,不射江潮射汴河。 在五代十国这个动乱时期,为什么吴越能在那时候修筑海塘?江南地区在五代和以后有什么重要的变化呢?带着些问题,我们一起走进我们今天的课堂,一起来学习“经济重心南移”一课。

2、自主先学、知识梳理: 参照《历史伴你学》P42“知识梳理”预习课本内容,归纳提炼本节课的主要学习内容。 3、教材挖掘、合作探究: 一、农业 教师:首先我们来探究南方农业的发展。请同学们从书中找出南方农业发展的原因。 (学生阅读归纳原因,锻炼学生的阅读和分析能力) 学生:1、从唐朝中期,到五代、宋朝,南方战乱少,许多中原人南迁,带去了先进的技术,增加了南方的劳动力。 2、中原地区的森林长期被砍伐,遭到严重的破坏。所以这一时期南方自然条件优越于北方。 3、统治者的扶植、重视。宋真宗推广从越南引进的优良品种──占城稻。 小结:从同学们的回答中我们可以归纳为三点原因:1、为躲避战祸,北民南迁,带去了先进的生产技术和劳动力。2、自然条件优越。3、政府重视、扶持。 教师引导:刚才同学们提到,北方开发较早,中原地区的森林长期被砍伐,遭到了严重的破坏。这给子孙后代带来了严重的影响。今天的黄河水有大量的泥沙,造成了严重的水土流失,就是因为古代北方人民为了开发经济而长期大量砍伐森林,破坏自然环境而造成的结果。今天,我国南方经济飞速发展,为了实现经济发展平衡,党中央实行了西部开发的战略,今天的西部开发我们应该从历史中吸取哪些经验教训? 学生分组讨论。 学生:A、进行经济建设的同时要注意保护环境 B、注意生态环境保护,不能乱砍乱伐 C、走可持续发展道路 教师:下面来看一下,南方农业发展的表现。 板书:2。南方农业的发展的表现。

经济发展与重心南移 第十二课? 经济发展与重心南移 课程标准:列举宋代南方生产发展和商业繁荣的史实,了解中国古代经济重心的南移。 教学目标: 知识与能力:了解宋代中国经济重心南移的原因。列举宋代南方农业、手工业发展和商业繁荣的史实,提高口头表达能力和识图能力。 过程与方法:通过提问思考、学生解答、教师总结的方法,使学生理解宋代时我国经济重心南移的原因。通过学生分组搜集相关资料,使学生了解宋代南方生产发展和商业繁荣的史实。情感态度与价值观:通过小组合作学习,培养同学间相互协作的学习品质。 教学重点:通过学习宋代南方生产发展商业繁荣的史实,形成中国古代经济重心南移的概念。教学难点:如何理解经济重心和经济重心南移的原因。 教学过程: 【导入新课】宋代的政治、军事势力较弱(引导学生回忆相关史实),但社会经济却发展到了较高的程度,而且经济重心也从北方转移到了南方。 【讲授新课】 经济重心南移 解释何为经济重心 经济重心是指经济和技术较为发达,对整个国家产生较强影响的地区。区域内有许多不同种类的经济中心。 经济重心南移的过程及原因 引导学生回忆这一过程可分为几个时期?学生分组讨论回答。教师总结。 可分为三个时期:三国吴时,江南地区经济开始得到发展;南朝时,南方兴修了许多水利工程,推广牛耕,江南经济得到进一步发展;南宋时,南方生产水平超过北方。 引导学生通过以前学过的史实分析经济重心南移的原因?(鼓励学生充分思考、大胆发言)教师总结学生发言后概括如下: 北方战乱、南方较为安定;南来的北方避难人口不但补充了南方的劳动力,而且带来了先进的生产工具和技术;政治重心的南移(东吴、南朝、南宋等),且南方政府较为重视农田开垦和兴修水利;南方的气候等自然条件优越。 南方人口大大超过了北方;“苏湖熟,天下足”的谚语表明太湖流域已成为重要的粮仓;

第3课 区域经济和重心的南移 命制人:马光贤 审核人:高三历史组 课标要求 了解古代中国农业经济的基本特点 二、经济重心的南移 1、经济重心南移的原因 (1) 中原人口的南迁 ① 原因:主要是 _________ 和天灾 ② 过程: 第一次高潮: 的人口流动。 第二次高潮: 的以后。 第三次高潮:两宋之际,金灭北宋的 引起北方人口的南迁。 ③ 影响: A 为南方地区补充了大量的 ___________ ,带去了先进的 __________ 和 。 B 促进了南方的农业生产水平在量和质两个方面都得到提高, 促进南方经济 -的发展。 (2) _________________________________________________________________ 南方的社会环境: _______________________________________________________________ 3)南方的自身潜力: ______________________________________________________ 2、 复习目标 掌握我国汉代的四大经济区; 概括我国古代人口迁徙的三次高潮; 古代经济重心逐渐南移的历史进程、原因和影响。 【课前基础知识梳理与巩固】 要求: 1 ?熟知课标要求 2 ?自主进行基础知识梳理和落实 3 ?完成预习自测 掌握我国 我的 思考 1、我国 西汉时 期的四 一、四大经济区的形成 1、 司马迁的划分依据: 2、 四大经济区的具体概况 大经济 区各有 什么特 点? { { 编号3 时间:2011.9.18 2、中国 古代经 南移的 过程和 原因?

《经济重心的南移》教学设计 一、教学目标 知识目标:通过本课的学习,使学生了解自唐朝中晚期至五代,宋代南方经济的发展和中国古代经济重心南移的情况,包括农业生产的发展,手工业水平的提高和商业的繁荣及对外贸易发展的主要史实,进而明确我国古代经济重心的南移最终完成于南宋之时。 能力培养目标:通过思考和概括唐朝中晚期至宋朝南方经济发展的主要成就,培养学生综合性归纳的能力;通过思考和总结这一时期南方经济发展的烟瘾,提高学生理解分析问题的能力。 二、教学重点 南方商业的繁荣 三、教学难点 南方经济发展的原因 四、教学方法 叙述与讲解,图表填写,史料解读,前后对比,问题探究。引导讨论。 教学过程: 复习上一课内容,检查预习情况 课堂导入:由学生所处地区的经济发展,引出南方经济优于北方,从而引出古代南北方经济差距如何?导入正课

一、南方经济发展的原因 学生:小组讨论思考“南方经济发展的原因”,结合课本内容。 教师:引导,归纳。 南方经济发展的原因:1、经济因素2、自然因素{1、自然变化2、认为改变}3、政治因素 教师:介绍什么叫经济重心?经济重心的衡量标准是什么?以及南北分界线。 学生:根据经济重心的衡量标准分析南方经济发展应表现在哪些方面? 二、南方经济发展的表现 1、南方农业的发展 学生:阅文,结合“唐朝盛世经济繁荣”图,思考南方农业的发展应体现在哪些方面? 教师引导,归纳 南方经济的发展:1、水稻:在宋朝跃居粮食产量首位,主要产地在南方。2、棉花:由两广、福建扩展到长江流域。3、茶叶 学生:思考“动脑筋”,体会途中农业的繁忙景象。 教师:引导,介绍《耕获图》又名《农耕图》,图中反映出南宋农民从事耕牛,插秧、灌溉、收获、扬场、入仓的繁忙景象。 过渡:农业的发展会很大的促进手工业的发展,南方农业的发展促了南方手工业的兴旺。 2、南方手工业的兴旺

经济重心的南移 一、课标要求:列举宋代南方生产发展和商业繁荣的 史实,了解中国古代经济重心的南移。 二、教材简析 三、教学目标 知识与技能:通过本课学习,使学生了解自唐朝 中晚期至五代,宋朝南方经济的发展和中国古代经济 重心南移的情况,包括农业生产的发展,手工业水平 的提高和商业的繁荣一级对外贸易发展的主要史实, 进而明确我国古代经济重心的南移最终完成于南宋之 时。 过程与方法:通过思考这一时期南方经济发展的 主要成就,培养学生综合归纳的能力;通过思考和总 结这一时期南方经济发展的原因提高学生理解分析能 力分析问题的能力。 情感态度与价值观:通过本课学习,使学生认识,我国的农业、手工业生产取得了较大的发展,商业和对 外贸易达到了空前的水平,居当时世界的领先地位,对 外贸易的发展为传播中国古代文明,促进世界文明的发 展做出了贡献。增强学生的民族自豪感。四、教学重点 难点 重点:南方经济的发展的表现

难点:南方经济的发展的原因 五、教学准备 六、教学方法:讲解法 七、评价方法:讨论法 八、板书设计 九、教学过程 1、导入新课 问题导入:同学们知道我国现在哪里比较富裕 吗? 得出结果是南方比较富裕。 老师指出现在我国是南方比较富裕发达,但在古代是 不是也这样呢?今天就来学习这个问题,今天学习的 新课就是第 10 课经济重心的南移2、新课学习 教师引导学生讨论什么是经济重心 学生讨论 教师给出结论 -- 经济重心是指经济、技术最发达,对国家提供主要财政支持的地区。 请同学们通览一遍课文,课文是从几方面叙述了 从唐朝中晚期至五代、宋朝南方经济发展的?(使学 生从总体上了解教材的结构,有一个清晰的线索)

第3课区域经济和重心的南移 ?感悟课标新理念 1、知识与能力目标 了解我国汉代的四大经济区;.概括我国古代人口迁徙的三次高潮;了解我国古代经济重心逐渐南移的历史进程、原因。 通过研讨经济重心南移的原因及影响,培养学生多角度分析历史问题的能力 2、过程与方法目标 概括我国古代人口迁徙的三次高潮,分析人口迁徙的原因、影响,学会结合时代背景综合分析历史问题。 3、情感、态度与价值观目标 认识黄河流域是中华民族的发祥地,并长期居于我国经济重心的地位;认识经济的发展对政治的反作用及对文化的影响。 ?研习教材重难点 研习点1 四大经济区的形成 【知识·梳理】 从战国到两汉,全国的经济区域已呈现出多样性和经济实力发展不平衡的特点。根据司马迁的划分,汉代全国经济可分为四大经济区:XX、XX、江南和龙门碣石以北。 1.XX、XX: 地位:经济势力强,长期处于全国的经济重心地位。 原因:自然条件优越,开发较早,政治中心的影响,人口稠密。 2.江南: 地位:人口稀少,生产技术的落后,经济实力与黄河流域相差较大。 原因:江南地区气候炎热潮湿,地势复杂,不利于开发。 3.龙门碣石以北: 地位:属于畜牧业或半农半牧区,经济实力与黄河流域相差较大。 原因:土地比较贫瘠,气候十分寒冷,自然条件较差,不适合农业生产。 【深化·拓展】 查一查:对照教材地图,看看古代XX、XX、江南的地理概念与今天的是否相同? 提示:古代XX、XX是以崤山为界,以东称XX,又叫中原,包括了今天的XX、XX、XX三省以及晋南、苏北、皖东的部分地区;崤山以西则是XX,以关中为主,后来又扩展到河西和巴蜀等地。 “江南”古称扬子江(即长江)及上至XX的长江以南地区,即鄱阳湖以东、下游长江以南地区。现在通常所指的江南,是以XX至XX一带为核心,包括长江以南XX、XX、XX的部分地区,即XX南部和浙北、皖南、赣北地区。因此,古代XX、XX的地理概念与今天的差异很大。 【思考·提示】 [学思之窗] 据四大经济区的划分判断影响经济发展特点的最主要因素是什么? 提示:气候与人类活动关系密切。在生产力比较落后的古代早期,自然环境是决定经济发展特点的最重要因素。 【典例·展示】 例1、下列有关我国古代四大经济区的说法,不正确的是 A、四大经济区是指XX、XX、江南和龙门碣石以北 B、司马迁根据汉代经济发展划分而成 C、各经济区呈现出多样性和经济实力发展不平衡的特点 D、XX、XX经济区始终是全国的经济重心所在 [研析]XX、XX经济区在魏晋以前是全国的经济重心,魏晋以后,江南得到开发,宋元时期,经济重心

第8课《经济重心的南移》教学设计 【教材依据】本节课选自华东师大版七年级历史下册第8课《经济重心的南移》。 一、设计思路 1.指导思想 以素质教育精神和新课程理念为指导,围绕开展有效教学、构建高效课堂的教学要求,本设计采用以史实为基础,问题为载体,以多媒体为辅助手段,通过多种教学方法,调动学生的学习兴趣,增强学生的参与协作意识,培养学生分析、概括问题的能力。通过随堂练习与课后作业巩固基础知识、延伸范围,引导学生扩展思维。对于整个中国历史的学习来说,经济重心南移是我国历史发展的一个重大事件,也是迄今为止经济地理格局唯一的一次巨大变迁,具有划时代的历史意义和深远影响。在本单元中,它更是起承上启下的作用。本课面对的是七年级的学生,从认知规律看,他们正处在形象思维向抽象思维的过渡阶段,对于直观形象的事物易于接受,而对抽象的事物却较难理解,由于本课抽象的东西较多,所以教师在教学中要尽量创设情景与现实相关结合,同时加强教学的直观性。但另一方面学生这阶段好奇心强、所以我在教学中不断设疑,以问题带动教学的展开,吸引学生的注意力。 2.教学目标 知识与能力: 列举宋代南方农业、手工业发展和商业繁荣的史实。 知道南宋时期是我国经济重心南移的重要历史时期的史实。 学生通过各种资料与信息,归纳出唐朝中晚期至宋朝南方经济发展的主要成就,培养学生综合归纳的能力和探究能力。 学生通过学习,明确我国古代经济重心是由北向南迁移,建立对中国古代经济的大体认识。学生归纳出中国在唐中后期经济重心南移的原因(即南方经济发展的原因),提高理解分析问题能力。 方法与途径: 新课程要求在教学过程中采取多种教学方式,因此,本节课主要采用分组自主探究法,多媒体展示法,材料分析法,虚拟人物角色法。教师组织检查层层设疑,拓深知识联系。主要采用“教师引导,自主探究”的教学方法。 一是让学生在课前进行有效的预习;在课堂中,主动参与教学过程,调动学生的自主性和积极性。 二是通过虚拟人物角色等形式,引导学生“身临其境”,产生历史认同感,步步设疑,通过学生对问题的探讨来解决教学的重点与难点问题。养成主动学习、积极探究、善于思考和勤于动手的良好学习习惯,激化开放性思维能力。 三是让学生讨论,交流思想,体验学习的快乐,从而达到开放和创新之目的。

第12课经济发展与重心南移教材分析 课程标准: 列举宋代南方生产发展和商业繁荣的史实,了解中国古代经济重心的南移。 两宋时期,是继隋唐我国封建经济繁荣后出现的又一个封建经济继续发展的时期。尽管两宋政权没有在政治上达到如隋唐那样统一强大的局面,特别是南宋偏安东南一隅,但经济却在前代的基础上继续发展,并出现一些新的特点。 本课共有三个子目,第一个子目“经济重心南移”介绍了宋代经济重心转移到南方的原因,后两个子目分别从农业、手工业、商业和海外贸易方面叙述了宋代经济发展的高度成就。 经济重心南移有一个过程,开始于魏晋南北朝时期,而到宋代已成定局。这一变化还影响着今天中国经济的状况,是了解中国国情的重要内容。 经济重心继续南移: (1)这是中国古代史上的一个重要现象。 (2)我国经济发展的重心,以秦岭—淮河这一自然分水岭为界,分成东西南北四方。 (3)自远古至西晋,由于政治中心、经济中心都在北方,因此,北方超过南方。(4)南移开始于三国时期。 (5)发展于唐代中后期。 (6)稳定于宋朝(南宋时南方超过北方);从走向看,是一条不平衡的对称线:北不如南,西不如东,离对称轴线越远,经济则越落后,靠轴线越近,则经济越发展。这是历史运动的结果。 (7)清朝前期,经济重心不可逆转地移至南方。 (8)原因: ①人口南移。 ②政治中心南移。 ③北方战乱,南方安定。 ④注意兴修水利(太湖、江淮)。 ⑤有了先进生产力。 (9)主要表现:

①形成长江流域的经济已超越黄河流域的经济格局。 ②水利、农作物、经济作物产量、品种都有发展(占城稻)。 ③手工业发展表现在煤的产量与使用均在世界首位;钢铁居世界水平。丝织业、棉织业、制瓷业,尤其在造船业上发展较快。 ④商业已成为南方政权的主要财政来源,纸币出现是世界第一位。 ⑤南方人口超过北方,占全国的62.9%,北方占37.1%。 ⑥海外贸易发展,中国商人与97个亚非国家地区往来。 (10)延续到现今。 关于对宋代经济和社会文明方面的评价,课后“材料阅读”给予了很高评价,此外“每课一得”中关于纸币的产生、发展也可以引起同学们的兴趣。

中学高一学年历史导学案学案编号:3 设计人:审核人:使用时间:班级:姓名:备课组长签字: 一批:二批: 第一单元中国古代的农耕经济 第3课区域经济和重心的南移 【学习目标】 知识与能力:掌握古代中原人口南迁和经济重心南移的过程及原因;认识南方经济的发展是北方南迁人民和南方人民共同开发的结果. 过程与方法:以问题为主,学生学会归纳、分析的方法。 情感态度价值观:通过对古代四大经济的描述,认识我国古代经济发展的多样性 【重点难点】 重点:古代中国中原人口南迁的三次高潮及其影响,经济重心南移的原因及其过程。 重点:古代中原人口南迁和经济重心南移的过程及原因。 【重难点解析】 1.古代经济重心南移的原因,特征和影响 (C级理解) (1)原因: ①自然条件:江南地区自然条件优越,发展农耕经济的潜力巨大 ②社会环境:北方动荡不安,南方相对安定 ③政府政策:南方政权的统治者,重视发展经济,鼓励垦荒,兴修水利等以增强实力. ④人口因素:北方人口南迁,增加了劳动力,带来先进生产工具和技术 ⑤经济因素:农作物品种交流和对外贸易的发展,推动了江南经济的发展 ⑥其他条件:江南地区各族人民的辛勤劳动促进了生产力的较快发展 (2)特征 ①南移趋势在国家分裂或战乱时期表现尤为突出 ②北方人口南迁,带来先进的生产工具和技术,代表了生产力最高水平. ③经济重心的南移受政治重心逐渐南移的影响 ④南移方向是由北向南,由内地向东南沿海 ⑤经济重心南移经历了较长的过程,影响深远 (3)影响 ①经济重心南移带动了我国古代文化重心的南移.宋室南渡,加速了文化重心的南移.此后,中国的文化重心与经济重心合并,更有利于社会的发展. ②经济重心南移使我国古代后期各王朝的财政经济重心与政治军事重心分离,促进了沟通南北经济的交通运输线----大运河的发展,提高了漕运在各朝的政治经济地位.

第3课区域经济和重心的南移 名师说课 教学方法 课程标准分析 自战国到中唐,中国的经济重心一直在以黄河流域为中心的北方。随着历史的演进,由于北方战乱,大量人口从中原南方经济不断发展,北方的重心地位逐渐丧失,终于在两宋之际让位于江南地区,中国经济的重心完成了从北方向南方的转移。这一变化改变了中国社会经济的空间布局,经济重心的南移还带来了文化重心南移等一系列深远的影响。 学情分析 本课没有重复初中历史的学习内容,没有反复陈列史实,而着重引导学生分析区域经济和重心南移的特点与成因,这符合高中生的认知特点。但由于他们的历史知识储备和对历史理论问题的理解能力还有限,在教学中教师仍需根据学生的心理和年龄特征,采取设情境、深入浅出、形象生动的方法进行因势利导,不断启发点拨。 教学方法 1.通过展示图片、材料及相关的教学软件,分析我国古代区域经济的转移趋势,帮助学生理解我国区域经济的特点和重心南移的原因,同时指导学生注重学习历史过程中的时空迁,结合。 2.教师通过设置情境、设疑引思,激发学生的学习兴趣。在教学中引导学生进行自主学习、探究学习,由浅入深,由感性到理性,用有效的策略激发学生思考的积极性,开拓学生的思维。 学习方法 1.本课以学生自主探究为主,教师预先设计思考题,学生带着问题,结合教材内容与相关资料,自主探究,得出答案。 2.学生在学习时,加强合作,展开讨论,交流答案,教师适时进行点评、点拨。学生得出正确认识后,整理问题答案。 教学目标 知识与技能

1.识记 (1)掌握四大经济区的名称、分布及其特点。 (2)掌握中原人口外迁的流向及概况。 (3)掌握中国古代经济重心南移的原因、基本进程和特征。 2.理解和运用 (1)理解造成汉代以前经济分布特点的原因。 (2)通过学习中原人口大量外迁,分析古代人口迁移的影响。 (3)学会运用查阅资料,对获取的历史信息进行分析,得出正确历史结论。 过程与方法 1.列表归纳四大区域经济及其分布、特点。 2.通过学习本课,进一步认识经济重心南移,思考它给我们今天经济发展带来的启示。 情感态度与价值观 1.通过本课学习,使学生认识到“人民是历史的创造者”。 2.培养历史唯物主义世界观,历史地、客观地看待事物,正确对待历史发展进程。 3.经济重心的南移对中国以后经济的发展产生了深远的影响。 重难点 重点 中国古代经济重心的南移。 难点 1.中国古代经济分布的特点及成因。 2.人口迁移与我国古代经济重心南移之间的关系。 教学过程 导入新课 一、四大经济区的形成 教师:请同学们观察《四大经济区分布图》,阅读第11页教材,完成表格。 课件显示

《经济重心的南移》 教学重点:宋朝时期,经济南移后农业、手工业、商业等方面的表现。教学难点:①深刻体会经济南移后,当时南方的繁华和富足。 ②经济重心南移的原因。 【导入】3分钟 图片+20世纪最伟大的史学家汤因比说“如果让我选择,我愿意活在中国的宋朝。”, 图片+中国著名作家余秋雨说“我最向往的朝代就是宋朝。” 师:大家猜猜他们为什么愿意生活在宋朝?(进一步引导:你们将心比心,觉得什么样的环境是人们愿意生活的?) 生:······ 师:其实所有幸福环境的需求都是相通的。这些文学家,历史学家愿意生活在宋朝,因为那时对文人高度尊重。但更多的人愿意生活在宋朝,源于社会经济生活环境佳。(换算方式很复杂,但是简单的比喻,当时的宋朝在世界上就相当于现在的美国水平。)那么今天我们就一同走进宋朝的社会经济生活。 材料:宋朝是中国古代历史上经济最繁荣的时代。据研究换算,南宋时期中国GDP总量为265.5亿美元,占世界经济总量的22.7%。 (换算方式:北宋朝税峰值达到1亿6000万贯。1两黄金=10 两白银=10贯,所以,1贯=5克。现在1克黄金=19美元,按

黄金折价,现在约值152亿美元。) 【突破重点】 师:老师觉得生活得好,无非要表现在这样几个方面:有的吃,有的穿,有的用,有得买。那么现在我们就四人分组,分别阅读书本 P108-110的内容。找找从哪些实际现象能支撑这四个观点。老师也承担一组“用得好”。(事先选好每组的记录员,每组承担一个组题)(阅读2分钟) 学生代表回答:······ (学生可能讲不全面,“有的穿”提醒思考衣料;“有得买”提醒思考地点,货品) 师:同学们都是火眼金睛,找的非常全面。但是宋朝的生活远远不止这么简单,人们不仅是“有的吃,有的穿,有的用,有得买”,而且更是“吃得饱,穿得好,用得讲究,买得爽心。”那我们来具体看看

经济发展与重心南移 教案示例 第12课经济发展与重心南移 课程标准:列举宋代南方生产发展和商业繁荣的史实,了解中国古代经济重心的南移。 教学目标: 知识与能力:了解宋代中国经济重心南移的原因。列举宋代南方农业、手工业发展和商业繁荣的史实,提高口头表达能力和识图能力。 过程与方法:通过提问思考、学生解答、教师总结的方法,使学生理解宋代时我国经济重心南移的原因。通过学生分组搜集相关资料,使学生了解宋代南方生产发展和商业繁荣的史实。 情感态度与价值观:通过小组合作学习,培养同学间相互协作的学习品质。 教学重点:通过学习宋代南方生产发展商业繁荣的史实,形成中国古代经济重心南移的概念。 教学难点:如何理解经济重心和经济重心南移的原因。 教学过程: 【导入新课】宋代的政治、军事势力较弱(引导学生回忆相关史实),但社会经济却发展到了较高的程度,而且经济重心也从北方转移到了南方。 【讲授新课】 经济重心南移 解释何为经济重心 经济重心是指经济和技术较为发达,对整个国家产生较强影响的地区。区域内有许多不同种类的经济中心。 经济重心南移的过程及原因

引导学生回忆这一过程可分为几个时期?学生分组讨论回答。教师总结。 可分为三个时期:三国吴时,江南地区经济开始得到发展;南朝时,南方兴修了许多水利工程,推广牛耕,江南经济得到进一步发展;南宋时,南方生产水平超过北方。 引导学生通过以前学过的史实分析经济重心南移的原因?(鼓励学生充分思考、大胆发言) 教师总结学生发言后概括如下: 北方战乱、南方较为安定;南来的北方避难人口不但补充了南方的劳动力,而且带来了先进的生产工具和技术;政治重心的南移(东吴、南朝、南宋等),且南方政府较为重视农田开垦和兴修水利;南方的气候等自然条件优越。 表现 南方人口大大超过了北方;“苏湖熟,天下足”的谚语表明太湖流域已成为重要的粮仓;南方出现了一批经济中心。 农业和手工业 宋代农业 学生看书,列举两宋农业发展的具体情况。(略) 宋代手工业 通过比较中外矿冶业的发展情况,了解中国两宋时期在此方面的先进性,从而增强民族自豪感。 学生展示自己课下收集到的有关两宋时期的瓷器的图片资料,并做简单介绍。学生应知道官、哥、定、汝、钧五大名窑。理解中国为何被称为“瓷之国”。 商业繁荣和海外贸易兴盛 城镇的兴起

第3课区域经济和重心的南移 一、教材分析 本课主要是从古代“区域经济和重心的南移”的角度,对中国农业经济的基本特点进行叙述和分析。内容包括三目,第一目“四大经济区域的形成”分析了我过古代经济发展的多样性和不平衡性。第二目“中原人口的大量外迁”,介绍了古代中原人口大量南迁的三次高潮及南迁的原因和影响。第三目“中国古代经济重心的南移”,分析了我国古代经济重心南移的过程、原因及影响,贯穿于本课的线索是“经济重心”。 二、教学目标 1、知识与能力:①记忆西汉时期四大经济区域的范围,重点分析山东、山西成为经济重心的原因;掌握古代中原人口南迁和经济重心南移的过程及原因。 ②培养的基本能力:在老师的引导下,学会用其它学科的知识与方法来记忆历史事件,分析历史问题,解读历史现象的本质原因,达到学科之间的相互交融。培养学生的看图能力和阅读分析史料的能力。 2、过程与方法:①通过现在行政区图与古代四大经济区域图的比较,让学生正确理解古代的山东、山西的地理概念。通过丰富的图表、图片、融合其它学科史料知识,让学生自提取历史信息掌握历史知识。 ②结合潮汕区域地方的乡土历史让学生深刻理解古代中原人口南迁和经济重心南移所产生的历史影响。 3、情感态度与价值观:①通过对古代四大经济区域的描述,认识我国古代经济文明发展的多样性,认识南方经济的发展是北方南迁人民和南方人民共同开发的结果。 ②通过对一些地方史的认识,增强学生对家乡区域文化的热爱与兴趣。从而培养学生对乡土历史的兴趣与求知欲。 三、教学重难点分析 教学重点:古代中国中原人口南迁的三次高潮及其影响,经济重心南移的原因及其过程。 教学难点:古代中原人口南迁和经济重心南移的过程及原因。 四、教学方法 教师讲析为主,师生讨论为辅 五、教学准备 制作多媒体课件 六、板书设计 一、四大经济区的形成 1、四大经济区的分布 2、四大经济区的特点 二、中原人口的大量外迁 1、三次南迁高潮 2、主要原因 3、影响 三、中国古代经济重心的南移 1、原因 2、过程 3、文化重心的南移

课题:七下第10课经济重心的南移 编写人:建湖县裴刘学校周华 教学目标: 知识目标:通过本课学习,使学生了解自唐朝中晚期至五代,宋朝南方经济的发展和中国古代经济重心南移的情况,包括农业生产的发展,手工业水平的提高和商业的繁荣一级对外贸易发展的主要史实,进而明确我国古代经济重心的南移最终完成于南宋之时。 能力目标:通过思考这一时期南方经济发展的主要成就,培养学生综合归纳的能力;通过思考和总结这一时期南方经济发展的原因提高学生理解分析能力分析问题的能力。 德育目标:通过本课学习,使学生认识,我国的农业、手工业生产取得了较大的发展,商业和对外贸易达到了空前的水平,居当时世界的领先地位,对外贸易的发展为传播中国古代文明,促进世界文明的发展做出了贡献。增强学生的民族自豪感。 教学重、难点: 1 南方商业的发展; 2 分析南方经济发展的原因 课前预习题: 1 “苏湖熟,天下足”的谚语说明南宋时() A、北方战乱不息,南方相对安定 B、封建统治者对农民的剥削十分沉重 C、江南地区成为当时的全国经济中心 D、苏湖地区成为当时重要的粮仓 2 优良品种占城稻原产于() A、越南 B、日本 C、朝鲜 D、印度 3 棉花种植已扩展到长江以南的广大地区是在() A、隋朝 B、唐朝 C、北宋 D、南宋 教学过程: 三国以前,中国的经济中心大都在北方,从东汉末年开始到西晋后期,大量的北方人迁到江南,江南的经济迅速发展起来了,修建了许多水利工程,开垦了大片荒地,到五代和以后,江南地区有了哪些重要的变化呢?今天,我们就来共同学习第10课,经济重心的南移。板书课题。 一南方经济发展的原因 1、环境:相对安定 2、劳力:大量增加 3、技术:不断进步 4、自然:条件优越 北方人民南迁。江南开发不是从唐朝开始的。(南朝后期,南宋完成) 二、经济繁荣的表现

第3课区域经济和重心的南移练习(带答案和解释) 第一单元中国古代的农耕经济第3课区域经济和重心的南移1.“骏马秋风塞北,杏花春雨江南。”两汉时期,塞北(龙门碣石以北)和江南地区都是我国重要的经济区。在当时四大经济区中,长期居于全国经济重心地位的是( ) A.山西、江南 B.山东、江南 C.龙门碣石以北、江南 D.山东、山西解析:两汉时期,山东被称为中原,是汉代经济最发达的地区,而山西以关中平原、成都平原为主,也是当时的主要经济区。山东、山西都是传统的农业区,长期居于全国经济重心的地位。答案:D 2.《无家别》中写道:“我里百余家,世乱各东西。存者无消息,死者为尘泥。”社会动乱是中原人口南迁的主要原因之一,下列对应错误的一项是( ) A.七国之乱―第一次高潮―西汉 B.永嘉之乱―第一次高潮―两晋之际 C.安史之乱―第二次高潮―唐朝 D.靖康之变―第三次高潮―两宋之际解析:本题考查学生的识记能力。中国历史上人口南迁的三次高潮分别是:第一次是两晋之际,第二次是唐安史之乱后,第三次是两宋之际。答案:A 3.据统计:若以秦岭淮河为界,西汉元始二年(公元2年)北方人口户数占全部人口户数的77.5%,南方占22.5%;按北宋元丰三年(1080年)之户数,北方占37.3%,而南方占62.7%。造成以上人口地域分布变化的主要原因是( ) A.北方战乱,南方政局相对稳定B.经济重心南移完成 C.交通的发展与进步 D.南方统治者实施仁政解析:本题考查学生调动和运用知识的能力。题干材料反映了西汉时期北方人口在全国所占比重大大超过南方,而宋代则相反。造成这种变化的主要原因是北方战乱,南方政局相对稳定。答案:A 4.《宋书》记载:“(江南)地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。”出现这一现象的最主要原因是( ) A.由少数民族内迁带来的北方人民南迁 B.政府重视发展农业生产 C.睦邻民族政策带来较长时期的和平局面 D.租佃关系提高了农民生产的积极性解析:由题干“《宋书》”可知材料说的是南北朝时期南朝刘宋政权统治时期江南的情况,结合当时的时代特征可知,这个时期南方农业之所以发展主要是因为北民南迁,故A项正确;B项虽然也是原因之一,但不是最主要的,故B项错误;C、D两项表述不符合史实,故排除。答案: