偶氮染料的禁用原因及其检测标准

纺织服装在使用了含有禁用芳香胺的偶氮染料之后,在与人体的长期接触中可能被皮肤吸收,并在人体内扩散。这些染料在人体正常代谢所发生的生化反应条件下,可能发生还原反应,进而分解出致癌芳香胺。致癌芳香胺经过活化作用,改变人体的DNA的结构,最终引起人体病变和诱发癌症。

1994年7月,德国政府首次以立法的形式,禁止生产、使用和销售可还原出致癌芳香胺的偶氮染料以及使用这些染料的产品,随后,荷兰政府和奥地利政府也发布了相应的法令。我国于2003年发布了GB18401-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》,正式将禁用偶氮染料列入其中。目前,禁用偶氮染料的监控已成为国际纺织品服装贸易中最重要的品质控制项目之一,也是生态纺织品最基本的质量指标之一。

1.偶氮染料概述

1.1发展历史

早在l834年.Mitseherlich就用氢氧化钾与硝基苯在乙醇溶液中作用,制备了偶氮苯。但是偶氮染料的产生并使用还是在1858年之后,经过重氮化反应制备出了偶氮染料。

1863年,首例商品化偶氮染料Bismark Brown问世之后.偶氮染料开始了工业化生产。

1884年,刚果红的合成,可以说是偶氮染料发展史上的一个里程碑。第一,用刚果红作为染料,可以不用加入触媒,印染工艺被大大简化;第二,这类偶氮染料可以通过它的不同结构得到不同的颜色;第三,它的合成工艺更为简单,成本更加低廉,染色的性能也更为优越。

1.2 偶氮染料的致癌问题

20世纪30年代,日本人Yoshida发现溶剂黄可以引起老鼠的肝细胞癌变后.人们才意识到偶氮染料及其中间体在生产与使用过程中的危险性。实际上,1905年德国卫生部门已经从染料品红、金胺和萘胺中确认了一些芳香胺的致癌作用。随着染料化工的高速发展,这种情况进一步恶化。据不完全统计,到20世纪60年代,世界各国因从事染料化工工作而患上膀胱癌的病例超过了3000例。

自20世纪70年代开始.世界上主要的染料制造商自发地签订议,停止在市

就开展了禁用物的检验。从检验过的各种染料、中间体、出口染色布的情况来看,检出含有害芳香胺的样品(不同含量)占送检样品总量的37%。当然,送检的样品一般都是怀疑含有害芳香胺或经裂解可分离出有害芳香胺的样品,但这是足以说明,我国现在生产的染料中相当一部分在含有害芳香胺的质量方面存在着很大的差距。综合研究和分析表明,染料中含的原因除管理不严带入外,还有下面几个原因:

1)从原料中以同分异构体带入

这种情况特别反映在使用对甲苯胺、对氨基苯甲醚、邻氯苯胺和1-萘胺等原料制造的偶氮染料。因为它们的同分异构体邻甲苯胺、邻氨基苯甲醚、对氯苯氨和2-萘胺等往往在制造中夹杂在内,它们都是致癌芳香胺。尽管量很少,但如处理不干净,在合成染料时夹杂在成品染料中的量却已大大超过限制值。这与它们的制造工艺有关,例如1-萘胺通常采用萘硝化还原的工艺制成,在生成1-硝基萘的同时伴随生成2~5%的2-硝基萘,还原时它变成了2-萘胺。尽管它可以采用乙醇结晶法或乙酰化法除去,但工业用的1-萘胺中难免夹杂少量2-萘胺。把这种1 -萘胺作重氮组份制成的偶氮染料夹杂着由2-萘胺重氮化偶合制成的染料,它们在还原裂解时会释放出2-萘胺和1-萘胺。

2)从反应过程中发生的副反应带入

目前制造染料的工艺绝大部分来自于40年代的德国技术资料,限于当时的技术水平和条件,对它们可能发生的副反应认识不足。某些非联苯胺类的直接染料,按一般的认识反应中不会带入致癌芳香胺,如直接耐晒黑G,从原料和反应过程没有带入致癌芳香胺的可能。但检测中发现多数该产品都含有超量的对氯苯胺和联苯胺。研究表明,制造该类染料所用的苯胺经重氮化得到的苯胺重氮离子在不同条件下会发生均裂或异种离解,当发生异种离解时形成苯基碳阳离子,这个高反应性的碳阳离子,在苯胺重氮离子的进一步反应中遭受其它苯胺分子的亲核攻击,若在酸性条件下就会产生4-氨基联苯,此4-氨基联苯经重氮化形成2-氨基联苯的重氮离子,由它合成的染料夹杂在苯胺重氮离子形成的黑色染料中,它们在还原条件下会裂解释放出4-氨基联苯这种致癌芳香胺。

除此之外,研究中还发现有些染料在制造过程中会发生形成联苯胺的副反应。因此,提高产品的质量除注重主反应外,了解和掌握发生的副反应也是十分重要的。这些副反应产生的致癌芳香胺的量一般都很少,约在数十到数百mg/kg范围内,若处理得当最终染料中的含量可以低于限制值。

3)在偶氮染料检测时产生

目前检测偶氮染料中致癌芳香胺的方法是采用德国政府颁布的标准检测方法,即在弱酸性条件下用保险粉在70℃还原后萃取分离,再用仪器进行鉴别的方法。这种方法分析条件比较缓和,一般情况下不会使染料的某些结构部位发生分解。但是有些场合,例如被染色的皮革就不同了,它们采用在强碱性条件下用保险粉沸腾还原后萃取分离,再进行仪器分析来鉴别的方法。这种检测方法不仅能使偶

氮键断裂,还会使染料的其它结构部位发生裂解,甚至产生致癌芳香胺。例如,用吐氏酸制成的偶氮染料,在还原时部分吐士酸受高温强碱性保险粉的作用,会进一步脱磺产生2-萘胺;又如某些用芳烃基羧酰芳香胺作偶合组份制成的偶氮染料,在还原时羧酰芳香胺会受煮沸的强碱性作用进一步水解产生致癌芳香胺如对氯苯胺、邻甲苯胺等。某些助剂,如聚氨酯树脂在标准检测条件下是稳定的,但受到煮沸的碱水作用也会裂解产生2,4-二氨基甲苯或4,4-二氨基二苯甲烷等致癌芳香胺。

4)仪器分析方法选择不当而产生

目前对偶氮染料及其印染织物进行致癌芳香胺的检测不论采用何种方法,萃取后的化学品通常都采用薄板色层、气相色谱-质谱联用或高效液相色谱等仪器进行分析。实践证明,单用一种仪器分析在某些情况下不能精确地判断,因为有些芳香胺具有相同的R f(比移值)或相同的保留时间。为了比较正确地检测出致癌芳香胺,采用组合仪器分析是合适的,如气相色谱和质谱联用分析法等。但从研究中发现,采用气-质联用分析有时也会产生误检,如有的化合物有相同的质谱图,在气相色谱中又有非常相近的保留时间,因此仅仅用气-质联用分析会产生差异,这就需要配合气相色谱与标准样品反复比较才能辨别。

4 禁用偶氮染料的检测试剂问题

禁用偶氮染料的检测原理,是用不同的方法把织物或染料中的禁用偶氮萃取下来,进行还原分解,再用乙醚或叔丁基甲醚萃取还原得到的芳香胺,经过浓缩、定容后再对还原产物用气-质联用仪(GC-MSD)或液相色谱仪(HPLC-DAD)来进行检测。

4.1 关于萃取溶剂的问题

国标GB/T17592-2006《纺织品禁用偶氮染料的测定》规定使用乙醚作为萃取溶剂。但在实验过程中,乙醚需重新蒸馏后才能使用,因为乙醚容易与空气中的氧气反应生成过氧化物,而偶氮染料的检测原理就是利用还原芳香胺在乙醚中的分配系数较大来萃取的,如果乙醚中含有过氧化物就会使还原的芳香胺重新被氧化,而造成检出结果偏低或假阴性结果。在欧盟等国的标准中,通常采用叔丁基甲醚来萃取还原芳香胺,叔丁基甲醚因为本身比较稳定不易生成过氧化物而不必担心还原芳香胺再次被氧化的问题。从检出结果的准确性上讲,一些接近检出限或合格限的样品使用叔丁基甲醚会更准确些。

4.2 柠檬酸缓冲溶液

在水溶液中进行的许多反应都与溶液的pH值有关,其中一些反应要求在一定的pH值范围内进行,这就需要使用缓冲溶液。标准GB/T17592-2006要求pH值在6.0左右,所以就选择了柠檬酸-柠檬酸钠缓冲溶液。在这个缓冲溶液中,由柠檬酸钠完全离解而产生的柠檬酸根,其浓度与纯柠檬酸溶液中的柠檬酸根浓度相比大很多。同离子效应使柠檬酸的离解平衡向生成柠檬酸分子一方移动,降低了柠檬酸的离解度,使柠檬酸分子浓度接近于未离解时的浓度。因此,系统中弱

纺织品禁用偶氮染料检测方法研究 摘要:为了实现23种禁用偶氮染料的完全分离,作者采用气相色谱-质谱联用方法,通过改进色谱条件,使取得了较好的分离,同时缩短了检测时间。通过本实验可以看出采用气-质联用方法部分同分异构体是可以分离的。 关键词:偶氮染料;检测;异构体 The Detection Method of Textile banned azo dyes Abstract: In order to achieve the complete separation of banned azo dyes, the authors used gas chromatography - mass spectrometry methods, by improving the chromatographic conditions to achieve good separation, while shortening the detection time. In this experiment it can be seen through the use of gas - mass spectrometry methods used part of the isomers could be separated. Keywords: Azo dyes; detection; isomer 1 前言 采用气相色谱一质谱联用方法检测染料产品中23种有害芳香胺含量,按照现行国家标准GB/T17592-2006《纺织品禁用偶氮染料的测定》中提供的色谱条件,不但检测时间很长,而且大多数同分异构体保留时间相同或非常接近,同时这些异构体的质谱图又非常相似,从而造成无法使用特征离子对其进行定性和定量。如采用其它分析手段共同鉴别,如薄层色谱、液相色谱等,需要重新寻找条件,而且更换仪器费时费力。作者对常见的几种芳香胺及其异构体分离的问题进行了研究。包括邻(间、对)氨基苯甲醚、对(邻、间)氯苯胺、1(2)-萘胺、邻(间、对)甲基苯胺六种芳香胺等11种异构体。其中,邻氨基苯甲醚、对氯苯胺、2-萘胺、邻甲基苯胺属于有害芳香胺,而其余的异构体不属于有害芳香胺。作者通

皮革毛皮中禁用偶氮染料的测定检验方法细则 1. 概述 本检测方法细则是根据本实验室仪器的实际配置情况及现有的检测能力进行编写,参照《GB/T 19942-2005 皮革和毛皮化学试验禁用偶氮染料的测定》、《ISO/TS 17234.1:2010 皮革化学测试染色皮革中偶氮染料测定》中规定的测定方法,适用于本实验室使用气质联用仪测定皮革毛皮产品中有机锡化合物。 2. 适用范围 本检测方法细则适用于皮革毛皮产品中禁用偶氮染料的测定。 3. 检验依据 GB/T 19942-2005 皮革和毛皮化学试验禁用偶氮染料的测定 ISO/TS 17234.1:2010 皮革化学测试染色皮革中偶氮染料测定 4. 实验原理 样品在柠檬酸盐缓冲溶液中用连二亚硫酸钠溶液还原分解以产生可能存在的禁用芳香胺,用提取柱提取溶液中的芳香胺,浓缩后,用合适的有机溶剂定容,用GC/MS或LC进行测定。 5. 试剂和溶液 5.1 叔丁基甲醚,分析纯 5.2 柠檬酸盐缓冲溶液:12.526g柠檬酸和 6.32g氢氧化钠溶于水中,定容至1L。 5.3 连二亚硫酸钠溶液:称取1g保险粉溶于5mL水中,浓度为200mg/mL。 5.4 偶氮硅藻土柱,购至瓦里安公司,偶氮专用硅藻土提取柱。 5.5 正己烷(分析纯或以上) 5.6 甲醇(分析纯或以上) 5.7 20%氢氧化钠甲醇溶液,20g+氢氧化钠溶于100 mL甲醇中

5.10 芳香胺混标工作溶液:5mg/mL,吸取0.1 mL芳香胺混标储备液(50mg/mL), 加0.9mL甲醇。保质期1周。 6. 仪器 6.1 天平 6.2 旋转蒸发仪 6.3 恒温水浴 6.4 移液器:量程:100μL-1000μL、1 mL-10 mL: 6.5 气质联用仪GC-MS 6.6 其他玻璃器皿:容量瓶、偶氮反应器、平底烧瓶等。 7. 样品预处理 取代表性皮革样品,用合适的工具剪切处理到≤5mm×5mm×5mm 8. 实验步骤 8.1称取约1.0g试样(精确至0.01g),置于偶氮反应器。 8.2加入16mL预热到(70±2)℃的柠檬酸缓冲溶液(5.2),将反应器密闭,用 力振摇,使所有试样被液体浸没。 8.3 将反应器放置(70±2)℃水浴中保温30min。 8.4 加入1.5mL连二亚硫酸钠溶液(5.3),摇匀,(70±2)℃水浴中保温10min。 8.5 再加入1.5mL连二亚硫酸钠溶液(5.3),摇匀,(70±2)℃水浴中保温10min。 8.6 取出反应器,用冷水冷却至室温。 8.7 将反应液倒入偶氮用硅藻土提取柱(5.4)内,静止吸附15min, 8.8 加入5 mL无水叔丁基甲醚(5.1)和1 mL20%氢氧化钠甲醇溶液(5.7)于 留有试样的反应容器里,旋紧盖子,充分振摇后立即将溶液转移到提取柱中 (5.4)。 8.9 分别用15mL、20mL无水叔丁基甲醚(5.1)两次冲洗反应器和试样,每次洗 涤后,将液体完全转移到硅藻土提取柱中开始提胺。 8.10 最后直接加40 mL无水叔丁基甲醚(5.1)到提取柱中,将洗提液收集到 100 mL平底烧瓶中。 8.11 在不高于50℃的真空旋转蒸发器中(真空度在500 mbar±100 mbar)将无 水叔丁基甲醚提取液缓慢浓缩至近干(必要时可以用氮吹缓慢吹干)。

围术期炎症细胞因子的监测 围手术期是围绕手术的一个全过程,从病人决定接受手术治疗开始,到手术治疗直至 基本康复,包含手术前、手术中及手术后的一段时间,具体是指从确定手术治疗时起,直 到与这次手术有关的治疗基本结束为止,时间约在术前5- 7天至术后7 - 12天。 炎症反应一方面通过致炎因子直接损伤血管内皮,另一方面主要是通过一系列炎症介 质来实现;多数炎症介质通过与靶细胞结合发挥活性,炎症介质作用于细胞后可进一步引起 靶细胞释放次级炎症介质从而放大或抵消初级炎症介质的作用。不管机体遭受何种刺激, 宿主对炎症反应的总体特征非常相似,然而不同的损伤涉及不同类型的细胞,导致不同炎 症介质的产生和释放从而引起系统性和局部性损伤。通常术中的炎症反应与细胞因子的释放有关,细胞因子的作用又进一步加强了手术以及术中缺血再灌注损伤,如此恶性循环终将导致组织损伤而增加手术后临床相关并发症,影响患者的预后。 目前,手术方式以及麻醉方法、药物对恶性肿瘤术后免疫功能的影响逐渐受到重视。细 胞因子是机体免疫及炎症反应中细胞之间交流的信息分子,它们通过效应细胞表面相应的 受体对细胞生长、成熟和修复产生调控作用。创伤、应激、感染等是影响围术期病死率的 重要因素,与机体免疫状态密切相关。本文旨在总结各种炎症因子的特点、围术期使用不同药物和麻醉方式对炎症细胞因子的影响,提高患者围术期安全,从而改善患者的预后。 1. 炎症细胞因子 多达20%的肿瘤源自于慢性炎症,大部分的实体瘤都有炎性渗出物。免疫细胞对肿瘤 的发生、生长和进展有着广泛的影响,并且很多这些效应都是由促炎症细胞因子介导。在所有细胞因子中,TNF和IL-6具有促进肿瘤发生的效应,这一点是可以确定的。TNF和IL-6 作为肿瘤相关炎症和肿瘤形成的主要调节因子,使得它们在癌症的辅助治疗中成为很受欢迎 的研究目标。因此在围术期对患者进行炎症细胞因子的检测具有重要的临床意义。

生效日期:2003-09-11 适用产品范围:涉及纺织品、革制品,其中有布制或皮制玩具,包含带有布制或皮制服装的玩具 主要内容 a) 偶氮染料经还原可裂解出一种或多种致癌芳香胺(附表中所列22 种芳香胺)。在最终产品或产品染色部分含有可释放出浓度高于30ppm 致癌芳香胺的偶氮染料不得用于与人体皮肤或口腔有直接长期接触的纺织品和皮革制品,如: - 衣服,床上用品,毛巾,假发,帽子,尿布和其他卫生用品、睡袋;- 鞋袜,手套,手表带,手提包,皮包或钱包,行李箱,座椅套,颈挂式皮包; - 纺织制或皮制玩具和带有纺织或皮制衣物的玩具。 - 供消费者使用的纱线和织物。 b) 上述纺织品和皮革制品如不符合规定要求,不得投放市场。2005 年1 月1 日之前对由再生纤维制成的纺织品可放宽要求到由再生纤维中残余染料引起的芳香胺释放浓度到70ppm。 c) “偶氮染料列表”中新增的偶氮染料不得投放市场或作为浓度质量高于0.1%的物质或制剂成分用于纺织品和皮革制品。 背景 在染料分子结构中,凡是含有偶氮基(-N=N-)的统称为偶氮染料,其中偶氮基常与一个或多个芳香环系统相连构成一个共轭体系而作为染料的发色体,几乎分布于所有的颜色,广泛用于纺织品、服装、皮革制品、家居布料等染色及印花工艺。当纺织品、服装和皮革制品与人体直接接触后,某些类型的偶氮染料与人体正常代谢物(如汗液)混合,能形成致癌的芳香胺化合物而再被人体吸收,对人体危害极大。这部分偶氮染料就是可致癌的偶氮染料。需要澄清的是,偶氮染料被广泛采用,目前使用的偶氮染料就达3000 种之多,其中大部分的偶氮染料都是安全的,受禁的只是可还原释放出指定的二十多种芳香胺类的那一小部分偶氮染料,大约只有200 多种。 从保护人体健康、安全的角度出发,1992 年4 月10 日德国颁布“食品与日用消费品法”开始立法禁止生产和销售德国联邦健康总署颁布的使用MAK(III)A1

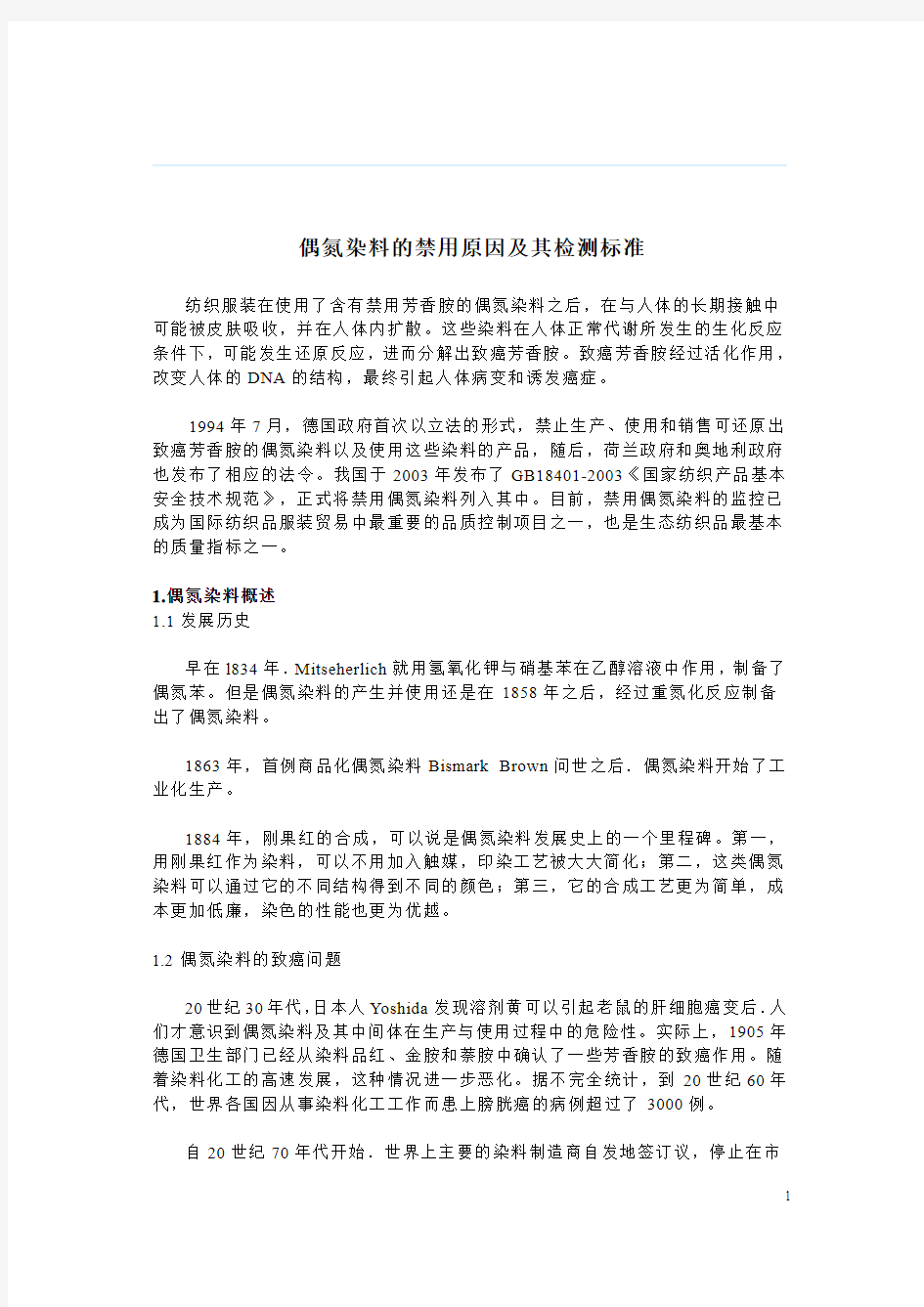

禁用偶氮染料检测标准及限值 Oeko-Tex Standard 100《生态纺织品标准l00》[2]中规定了有24种禁用芳香胺化合物,详见表1;Eco-label(生态纺织品标签2002/371/EC Eco-label)中有22种禁用芳香胺化合物,比Oeko-Tex Standard 100少了2,4-二甲基苯胺和4-氨基偶氮苯; GB/T18885-2009《生态纺织品技术要求》[3]中规定了有24种禁用芳香胺化合物,与Oeko-Tex Standard 100一致;GB18401-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》中有23种禁用芳香胺化合物,比GB/T 18885-2009少4-氨基偶氮苯;而GB18401-2010[4](2011年8月1日施行)中增加了4-氨基偶氮苯。 GB/T 18885-2009与Oeko-Tex Standard 100的限量值都为20 mg/kg,GB18401-2003的限量值也为20 mg/kg,而Eco-label的限量值为30 mg/kg。 表1 Oeko-Tex Standard 100规定的24种禁用偶氮染料 禁用偶氮染料的主要检测方法标准如下:

(1)GB/T 17592-2006《纺织品禁用偶氮染料的测定》;(2)ISO/TS 17234:2003 《皮革-化学测试-皮革中某些偶氮染料的测定》;(3)EN 14362-1:2003《纺织品某些源自偶氮染料的芳香胺的测定方法第1部分无需萃取的某些偶氮染料测定》;(4)EN 14362-2:2003《纺织品某些源自偶氮染料的芳香胺测定方法第2部分萃取的偶氮染料测定》;(5)德国标准§35LMBG82.02-2《日用品分析纺织日用品上使用某些偶氮染料的检测》;(6)德国标准§35LMBG82.02-3《日用品测试皮革上禁用偶氮染料的检测》;(7)德国标准§35LMBG82.02-4《日用品分析聚酯纤维上使用某些偶氮染料的检测》;(8)德国标准DIN 53316:1997《皮革检验皮革某些偶氮染料的测定》;(9)GB19601-2004 《染料产品中23种禁用偶氮的限量和检测方法》;(10)GB/T 23344-2009 《纺织品4-氨基偶氮苯的测定》;(11)GB/T 24101-2009《染料产品中4-氨基偶氮苯的限量及测定》。 3 有害芳香胺的来源 自从德国政府颁布禁用染料和致癌芳香胺以来,国家染料质量监督检验中心就开展了禁用物的检验。从检验过的各种染料、中间体、出口染色布的情况来看,检出含有害芳香胺的样品(不同含量)占送检样品总量的37%[5]。当然,送检的样品一般都是怀疑含有害芳香胺或经裂解可分离出有害芳香胺的样品,但这是足以说明,我国现在生产的染料中相当一部分在含有害芳香胺的质量方面存在着很大的差距。综合研究和分析表明,染料中含的原因除管理不严带入外,还有下面几个原因: 1)从原料中以同分异构体带入 这种情况特别反映在使用对甲苯胺、对氨基苯甲醚、邻氯苯胺和1-萘胺等原料制造的偶氮染料。因为它们的同分异构体邻甲苯胺、邻氨基苯甲醚、对氯苯氨和2-萘胺等往往在制造中夹杂在内,它们都是致癌芳香胺。尽管量很少,但如处理不干净,在合成染料时夹杂在成品染料中的量却已大大超过限制值。这与它们的制造工艺有关,例如1-萘胺通常采用萘硝化还原的工艺制成,在生成1-硝基萘的同时伴随生成2~5%的2-硝基萘,还原时它变成了2-萘胺。尽管它可以采用乙醇结晶法或乙酰化法除去,但工业用的1-萘胺中难免夹杂少量2-萘胺。把这种1-萘胺作重氮组份制成的偶氮染料夹杂着由2-萘胺重氮化偶合制成的染料,它们在还原裂解时会释放出2-萘胺和1-萘胺。 2)从反应过程中发生的副反应带入 目前制造染料的工艺绝大部分来自于40年代的德国技术资料,限于当时的技术水平和条件,对它们可能发生的副反应认识不足。某些非联苯胺类的直接染料,按一般的认识反应中不会带入致癌芳香胺,如直接耐晒黑G,从原料和反应过程没有带入致癌芳香胺的可能。但检测中发现多数该产品都含有超量的对氯苯胺和联苯胺。研究表明,制造该类染料所用的苯胺经重氮化得到的苯胺重氮离子在不同条件下会发生均裂或异种离解,当发生异种离解时形成苯基碳阳离子,这个高反应性的碳阳离子,在苯胺重氮离子的进一步反应中遭受其它苯胺分子的亲核攻击,若在酸性条件下就会产生4-氨基联苯,此4-氨基联苯经重氮化形成2-氨基联苯的重氮离子,由它合成的染料夹杂在苯胺重氮离子形成的黑色染料中,它们在还原条件下会裂解释放出4-氨基联苯这种致癌芳香胺。 除此之外,研究中还发现有些染料在制造过程中会发生形成联苯胺的副反

实验报告

1.取已包被抗体并完成封闭的酶标条2条,分别装于酶标架上。在每条酶标条的1~6孔分别加入稀释液100微升。 2.向第6、7孔加入分别加入2000pg/ml PGFβ1标准品100微升。 3.用加样枪吹吸混匀第6孔的液体,注意避免气泡形成。混匀后其浓度约为1000pg/ml。 4.再吸出100微升加入第5孔,吹吸混匀。其浓度变为500pg/ml。以此类推,一直加到第2孔。吸去多余的100微升。 5.向第8、9孔各加入100微升样品1。10、11孔加入100微升样品2. 6.封口膜覆盖酶标板,防止水分挥发。 7.将酶标板置于37℃温箱孵育120min。 8.取出孵育后的酶标板,揭开封口膜,甩去孔中液体,注意甩动方向,避免液体流入相邻酶标孔,造成交叉污染。 9.加入洗涤液,注意不要溢出至相邻孔,造成交叉污染。静置3min后甩去孔中液体,重复以上洗涤过程4次。在吸水纸上拍干孔中液体。 10.每个孔各加入酶标记抗体100微升。封口膜覆盖酶标板,将酶标板置于37℃温箱孵育60min。 11. 取出孵育后的酶标板,揭开封口膜,甩去孔中液体。再加入洗涤液,静置3min后,甩去孔中液体,重复以上洗涤过程4次。在吸水纸上拍干孔中液体。 12. 每个孔各加入底物A 100微升,再加入底物B各100微升。晃动酶标板混匀。将酶标板放入37℃温箱孵育15min显色。 13. 取出孵育后的酶标板,见酶标板孔中液体呈蓝色。 14. 每个孔各加入终止液100微升,可见液体变成淡黄色。 15.用酶标仪在450nm处测OD值。结果如下: 16. 分析结果: 将2组标准品的OD值和标本1、标本2的4个副本的OD值合并得到平均值。根据各自的OD值,在半对数坐标上标出62.5、125、250、500、1000、2000这6个不同稀释度标准品所处的位置,将6个点连线集会成标准曲线。

禁用偶氮染料及其检测标准 纺织服装在使用了含有禁用芳香胺的偶氮染料之后,在与人体的长期接触中可能被皮肤吸收,并在人体内扩散。这些染料在人体正常代谢所发生的生化反应条件下,可能发生还原反应,进而分解出致癌芳香胺。致癌芳香胺经过活化作用,改变人体的DNA的结构,最终引起人体病变和诱发癌症。 1994年7月,德国政府首次以立法的形式,禁止生产、使用和销售可还原出致癌芳香胺的偶氮染料以及使用这些染料的产品,随后,荷兰政府和奥地利政府也发布了相应的法令。我国于2003年发布了GB18401-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》,正式将禁用偶氮染料列入其中。目前,禁用偶氮染料的监控已成为国际纺织品服装贸易中最重要的品质控制项目之一,也是生态纺织品最基本的质量指标之一。 1.偶氮染料概述 1.1发展历史 早在l834年.Mitseherlich就用氢氧化钾与硝基苯在乙醇溶液中作用,制备了偶氮苯。但是偶氮染料的产生并使用还是在1858年之后,经过重氮化反应制备出了偶氮染料。 1863年,首例商品化偶氮染料Bismark Brown问世之后.偶氮染料开始了工业化生产。 1884年,刚果红的合成,可以说是偶氮染料发展史上的一个里程碑。第一,用刚果红作为染料,可以不用加入触媒,印染工艺被大大简化;第二,这类偶氮染料可以通过它的不同结构得到不同的颜色;第三,它的合成工艺更为简单,成本更加低廉,染色的性能也更为优越。 1.2 偶氮染料的致癌问题 20世纪30年代,日本人Yoshida发现溶剂黄可以引起老鼠的肝细胞癌变后.人们才意识到偶氮染料及其中间体在生产与使用过程中的危险性。实际上,1905年德国卫生部门已经从染料品红、金胺和萘胺中确认了一些芳香胺的致癌作用。随着染料化工的高速发展,这种情况进一步恶化。据不完全统计,到20世纪60年代,世界各国因从事染料化工工作而患上膀胱癌的病例超过了3000例。 自20世纪70年代开始.世界上主要的染料制造商自发地签订议,停止在市场上销售联苯胺及以联苯胺为母体的偶氮染料。德国政府在1958年成立了MAK(Maximum Arbeitplaz Konzentrations 已知对人体健康构成威胁的化学物质在工作场所的最大允许浓度)委员会,从此开始每年发l份MAK表。根据对人体致癌性的不同,MAK表分为三个不同的级别:MAK(Ⅲ)Al:按经验,这类物质可引起人类恶性肿瘤。MAK(Ⅲ) A2:迄今为止,已得到这类物质引起癌症的确切证明,但这些证明是通过模拟人类工作场所条件,对动物实验得到的。MAK(Ⅲ)A3:被怀疑极具潜在致癌倾向的物质,并急需进行进一步调研;并且指出用这些致癌芳香胺合成的偶氮染料受到人体肠道细菌以及偶氮还原酶的作用而易于发生偶氮还原裂解,重新释放出致癌芳香胺,从而产生致癌作用。 目前市场上大部分(约占60%)的合成染料是以偶氮化学为基础的。所渭致癌性问题,是人们经过长期研究和临床试验证明某些偶氮染料中可还原出的芳香胺对人体或动物有潜在的致癌性。纺织品上的偶氮染料在与皮肤的长期接触中,在某些特殊的条件下,特别是在染色牢度不佳时,会从纺织上转移到人的皮肤上。经人体的正常代谢过程,在分泌物的生物催化作用下发生分解还原,并释放出某些有致癌性的芳香胺,这些芳香胺被

欧洲议会和理事会指令2002/61/EC 文章发布时间:2004-07-20 欧洲议会和理事会指令2002/61/EC 2002年7月19日 对欧盟委员会关于限制某些危险物质和制剂(偶氮染料)的 销售和使用的76/769/EEC号指令的第19次修改 浙江省标准化研究院 浙江省WTO/TBT通报咨询中心乐波娜翻译 欧洲议会和欧盟理事会, 关于建立欧洲共同体的条约及其第95条, 关于欧委会的建议(1), 关于经济和社会委员会的意见(2), 遵照条约第251条规定的程序(3), 鉴于: (1)国际市场工作应逐步改善生活质量,健康保障和消费者安全。本指令提供的措施保证了较高健康标准,对消费者有保护作用。 (2)含有一定偶氮染料的纺织品和皮革制品会释放出一定的致癌芳香胺。 (3)各成员国采用或计划对使用含偶氮染料纺织品和皮革制品的限制关系到国内市场的完善和运作。因此有必要参考成员国相关法律,修订理事会1976年7月27日关于限制销售和使用一定危险物质和制剂的法律、法规和行政命令(4)的第76/769/EEC号指令。 (4)经欧委会咨询,毒性、生态毒性和环境科学委员会(CSTEE)证实,含有偶氮染料的纺织品和皮革制品存在致癌危险。 (5)为保护人体健康,应禁止使用偶氮染料,不得将含类似染料的制品投放市场。 (6)例外情况:在2005年1月1日以前,再生纤维制成的纺织品中残余染料释放的有害芳族胺(见 76/769/EEC附表第43点)含量只要低于70ppm,就仍然可以在欧盟市场上销售。这将顾及纺织品的回收利用,对保护环境起肯定作用。 (7)关于对芳族胺的测定,欧盟有必要形成统一的检测方法。欧委会应根据第76/769/EEC号指令第2(a)条应建立起这些方法。检测方法很有可能由欧洲标准化委员会(CEN)起草。 (8)鉴于技术的不断更新,应对现行检测方法,包括对4氨基偶氮苯的分析进行评估。 (9)鉴于技术的不断更新,对禁用致癌芳香胺的规定也将进行评估和调整,包括是否增加本指令未涉及的其它材料、禁用致癌芳香胺数量的增删等,特别要关注对儿童可能的危害。 (10)本指令的实施不会对理事会89/391/EEC指令,和以其为基础的独立指令,尤其是理事会90/394EEC 指令及欧洲议会和理事会98/24/EC指令关于保护操作工人最低要求的规定产生不利影响。

欧盟禁用有害偶氮染料指令(2002/61/EC) 适用产品范围:涉及纺织品、革制品,其中有布制或皮制玩具,包含带有布制或皮制服装的玩具。 主要内容 a) 偶氮染料经还原可裂解出一种或多种致癌芳香胺(附表中所列22 种芳香胺,略)。在最终产品或产品染色部分含有可释放出浓度高于30ppm 致癌芳香胺的偶氮染料不得用于与人体皮肤或口腔有直接长期接触的纺织品和皮革制品,如: - 衣服,床上用品,毛巾,假发,帽子,尿布和其他卫生用品、睡袋; - 鞋袜,手套,手表带,手提包,皮包或钱包,行李箱,座椅套,颈挂式皮包; - 纺织制或皮制玩具和带有纺织或皮制衣物的玩具。 - 供消费者使用的纱线和织物。 b) 上述纺织品和皮革制品如不符合规定要求,不得投放市场。2005 年1 月1 日之前对由再生纤维制成的纺织品可放宽要求到由再生纤维中残余染料引起的芳香胺释放浓度到70ppm。 c) “偶氮染料列表”中新增的偶氮染料不得投放市场或作为浓度质量高于0.1%的物质或制剂成分用于纺织品和皮革制品。 目前被欧盟禁用的致癌芳香氨有22个 1. 联苯-4-己胺4-氨基联苯胺 2. 对二胺基联苯 3. 4-氯-邻甲苯胺 4. 2-萘胺 5. 枣红色基GBC4-氨基-2’,3二甲偶氮苯4-邻甲苯基-邻甲苯胺 6. 5-硝基-邻甲苯胺 7. 4-氯苯胺 8. 4-甲氧基-间苯二胺 9. 4,4’-亚甲基双苯胺4,4’-二氨基二苯甲烷 10. 3,3’二氯联苯胺3,3’联苯基-4,4’对苯二胺 11. 3,3’-二甲基对二氨基联苯邻二茴香胺 12. 3,3’-二甲基对二氨基联苯4,4’二元邻甲苯胺 13. 4,4’亚甲双邻甲苯胺 14. 14.6-甲氧基间甲苯胺对甲酚定 15. 4,4’-亚甲基-双(二氯苯胺) 16. 二(4-氨基苯)醚 17. 硫二苯胺 18. 邻甲苯胺2-氨基甲苯 19. 4-甲基-间苯二胺 20. 三甲胺 21. 2-氨基苯甲醚2-甲氧苯胺 22. 4-氨基偶氮苯 欧盟REACH指令附件17限制列表中第43项对偶氮染料进行了限制,限制要求与指令2002/61/EC相同。上面有欧盟的偶氮的标准,中国的GB18401里对偶氮也又要求,与欧盟要求的物质不是完全一致的。 歐盟在其官方公報上公佈了有關有害偶氮染料測試方法的3項歐洲標準。這些標準是實施歐盟

偶氮检测,A Z O检测 EN14362-1:2012欧盟偶氮测试新标准检测服务 含有禁用偶氮染料的纺织品在与人体长期接触的过程中,染料可能被皮肤吸收,并在人体内扩散,这些染料在人体正常代谢所发生的生化反应条件下,可能发生还原反应分解出致癌芳香胺,并经过活化作用改变人体的DNA结构,引起人体病变或诱发癌症。检测纺织品中是否含有可还原致癌芳香胺的偶氮染料,是目前纺织品服装国际贸易中最基本的安全技术要求。 欧盟委员会已于2002年颁布第2002/61/EC号指令,禁止使用一类含有“芳族胺” (aromatic amines)的偶氮染料。欧洲标准化委员会制定了如下标准: ENl4362-1:2003纺织品——检验由偶氮染料释出的芳族胺--第一部分:在无须提取的情况下测试产品是否含有某类偶氮染料; ENl4362-2:2003纺织品——检验由偶氮染料释出的芳族胺--第二部分:提取纤维以测试产品是否含有某类偶氮染料。 欧盟各国必须采用这些标准检验进口纺织品、皮革产品以及含有纺织品和皮革产品的其他产品(如玩具)是否含有被禁的偶氮染料。 新的欧盟偶氮染料检测方法EN14362-1:2012 纺织品——关于偶氮染料的特定芳香胺的检测方法-第一部分将于2012年8月生效,届时将撤回已实施8年的EN 14362:2003。EN 14362-1:2012整合了原EN14362-2003的part 1和part2,并提供了更清晰的样品准备指引,修改了部分测试程序。与上一版相比的改动如下: 1. 新旧标准主要的区别 表1 新旧标准的区别 新标准旧标准 标准号EN 14362-1:2012EN 14362-1: 2003 EN 14362-2: 2003 方法选择 依据 纤维的种类和分散染料是否使用纤维的种类 方法选择 直接法萃取法混合法直接法萃取法未使用分散染料 染色的天然纤维 和人造纤维 使用分散染料 染色的纺织品 纺织品使用氯 苯萃取后未完 全褪色 天然纤维人造纤维 复合人造纤维 具体如下: 新标准将原EN 14362-2003中的直接法和萃取法整合在一个标准中,即EN 14362-1:2012。 对于测试方法的选择,旧标准是依据纤维的种类进行选择,新标准则基于纤维的性质及分散染料是否使用,即只有用到分散染料的纺织品,才用萃取法。实际情况中一些合成材料,氯苯萃取后是不完全褪色的,新标准则对此种情况,采用混合分析方法。 关于新标准中混合法:先对样品进行萃取,把萃取后的样品用适当溶剂(如:正戊烷或MTBE)冲洗并使其干燥后剪成小碎片,加入到用甲醇溶解的萃取液中一起还原裂解。 2. 关于取样:

细胞内细胞因子的检测 细胞因子是可溶性蛋白,在淋巴细胞应答中有重要的免疫调节作用。研究显示,细胞因子可以具有多重功能,作用于多个细胞亚群并可在不同亚群细胞表达。早期细胞因子表达与T细胞功能相关性研究是基于特定克隆细胞的激活。尽管研究应用T淋巴细胞克隆证明了不同细胞因子的合成,如Th1(IL-2,IFN-γ)与Th2(IL-4,IL-5,IL-10),但这些研究很难推广,因为T细胞克隆与体内T细胞功能相关性还不清楚。 活化的T细胞可分泌多种细胞因子至细胞外,而流式细胞仪仅能检测细胞内的抗原,所以应阻断细胞因子分泌至细胞外,方法为破坏高尔基体,因细胞因子(即各种蛋白)在合成后需经高尔基体的加工和转运,才能到达细胞膜,然后通过高尔基体膜与细胞膜的融合作用将细胞因子分泌至细胞外。因此破坏高尔基体即可切断细胞因子的转运途径,干扰其分泌。近来,Jung与Picker采用了Brefeldin(BFA)与monensin等药物预孵检测胞内细胞因子的表达的方法。这一方法阻断了胞内高尔基体介导的转运使得细胞因子聚集,蓄积,增强细胞因子信号可被流式细胞仪检测。 胞内细胞因子染色与传统的检测可溶性蛋白的方法如ELISA相比,具有显著优越性。该法从单个细胞水平检测内多个细胞因子的同时,还可标记各种细胞表面分化抗原以及活化分子、趋化因子受体和黏附分子等,从而区分表达特定细胞因子的细胞亚群及其表型特征。使用特定刺激剂研究细胞因子应答是细胞因子研究中的重大进展。早在1986年,Mosmann等应用Th细胞克隆技术和细胞因子产生的不同,发现小鼠CD4细胞是一个不均一的亚群,可分为Th1和Th2两个功能不同的独立亚群。后来在人类的CD4细胞群中也发现了Th1和Th2细胞亚群。Th1细胞主要分泌IL-2、IFN-γ和TNF-α等,介导与细胞毒和局部炎症有关的免疫应答,参与细胞免疫及迟发型超敏反应,在抗胞内病原菌感染中发挥重要作用;Th2细胞主要分泌IL-4、IL-5、IL-6和IL-10,其主要功能是刺激B细胞增殖并产生抗体,与体液免疫有关。应用该方法,在细胞水平该方法证明了人与鼠的淋巴细胞都存在1型与2型分化,且这些分化在特定细胞因子增强时可被

1.国内市场对纺织服装的基本质量要求——偶氮检测要求 人们的生活水平在日益改善,消费意识也在不断加强,一些高质量、多功能的服装越来越受到消费者的青睐,而那些低质产品,由于其会含有大量的有害于健康的物质及其质量上的参差不齐,正逐步为市场所淘汰,甚至会被国家查处,强制禁止其生产、销售和进口。 目前,在国内服装市场强制实行的国家标准GB 18401-2003中,对甲醛、pH值、色牢度、异味和可分解芳香胺染料五项指标都做了强制性的要求。而其中对可分解芳香胺染料的要求便是这里所讲的偶氮检测要求。由于违禁的偶氮染料(或可分解芳香胺染料)会分解出致癌物质,严重影响身体健康;而且该类染料通常无色无味,不能通过人体的感觉器官感知,甚至不能通过洗涤等方式来减轻其危害,所以国标GB 18401-2003对这种染料是禁止使用的,毫无含量宽限! 1.1 什么是偶氮染料(及可分解芳香胺染料) 偶氮染料就是分子结构中含有偶氮基-N=N-的染料。根据偶氮基数目的多少可分为单偶氮、双偶氮染料及多偶氮染料。目前市场上70%左右的合成染料均为以偶氮结构为基础的偶氮染料,它广泛出现于直接染料、酸性染料、活性染料、金属络合染料、分散染料、阳离子染料及缩聚染料等合成染料之中。 通常研究认为,偶氮染料其结构本身通常不会对人体产生有害影响,但有一些用“芳胺类中间体”合成的偶氮染料,因其与人体皮肤长期接触之后,会因人表面皮肤的弱酸环境,极易发生还原反应并使偶氮基断裂,生成大量芳胺类化合物。其反应式如下: 而这类化合物往往存在着严重致癌性,极易使人体细胞诱发病变,对人体皮肤甚至膀胱、输尿管等器官会产生极其严重的致癌损害,是应该被明令禁止的!这种违禁的偶氮染料,也被称为“致癌芳香胺染料”,同时也就是前文所述的国家标准GB 18401-2003所禁止使用的可分解芳香胺染料! 根据国家标准GB18401-2003的要求,共有23种明令禁止的可分解类芳香胺,分别为: 1、4-氨基联苯 2、联苯胺 3、4-氯-邻甲基苯胺 4、2-萘胺 5、邻氨基偶氮甲苯 6、2-氨基-4-硝基甲苯 7、对氯苯胺 8、2,4-二氨基苯甲醚 9、4,4‘-二氨基二苯甲烷

1禁用偶氮染料简介1.1 偶氮染料的发展历史 早在1834年,Mitscherlich就用氢氧化钾与硝基 苯在乙醇溶液中作用,制备了偶氮苯。但是偶氮染料的产生并使用还是在1858年之后,经过重氮化反应制备出了偶氮染料。 1863年,首例商品化偶氮染料BismarkBrown问 世之后,偶氮染料开始了工业化生产。 1884年,刚果红的合成,可以说是偶氮染料发 展史上的一个里程碑。第一,用刚果红作为染料,可以不用加入触媒,印染工艺被大大简化;第二,这类偶氮染料可以通过它的不同结构得到不同的颜色;第三,它的合成工艺更为简单,成本更加低廉,染色的性能也更为优越。 1.2偶氮染料的致癌问题 20世纪30年代,日本人Yoshida发现溶剂黄可 以引起老鼠的肝细胞癌变后,人们才意识到偶氮染料及其中间体在生产与使用过程中的危险性。实际上,1905年德国卫生部门已经从染料品红、金胺和萘胺中确认了一些芳香胺的致癌作用。随着染料化工的高速发展,这种情况进一步恶化,据不完全统计,到20世纪60年代,世界各国因从事染料化工工作而患上膀胱癌的病例超过了3000例。 自20世纪70年代开始,世界上主要的染料制造商自发地签订协议,停止在市场上销售联苯胺及以联苯胺为母体的偶氮染料。德国政府在1958年成立了 MAK委员会,并从此开始每年发布1份MAK表,其 根据对人体致癌性的不同,分为不同的级别;并且指出用这些致癌芳香胺合成的偶氮染料受到人体肠道中细菌以及偶氮还原酶的作用而易于发生偶氮还原裂解,重新释放出致癌芳香胺,从而产生致癌作用。 目前市场上大部分(约占60%)的合成染料是以偶氮化学为基础的。所谓致癌性问题,是人们经过长期研究和临床试验证明某些偶氮染料中可还原出的芳香胺对人体或动物有潜在的致癌性。纺织品上的偶氮染料在与皮肤的长期接触中,在某些特殊的条件下,特别是在染色牢度不佳时,会从纺织品上转移到人的皮肤上,经人体的正常代谢过程,在分泌物的生物催化作用下发生分解还原,并释放出某些有致癌性的芳香胺,这些芳香胺被人体皮肤吸收后,在体内通过代谢作用而使细胞的脱氧核糖核酸(DNA)发生变化,成为人体病变的诱发因素,具有潜在的致癌致敏性。 1.3偶氮染料的分类 偶氮染料是指分子结构中含有偶氮基—N N— 的染料,是品种最多、应用最广的一类合成染料。根据含有偶氮基的数目不同可分为:(1)单偶氮染 料,如酸性大红G; (2)双偶氮染料,如直接大红 4B;(3)多偶氮染料,如直接黑BN。根据溶解度 的不同可分为:(1)可溶性偶氮染料,指一般能溶解在水中的染料; (2)不溶性偶氮染料,包括冰染 染料和其他不溶于水的偶氮染料。偶氮染料用于各种纤维的染色和印花,并用于皮革、纸张、肥皂、 [摘要]介绍了纺织品禁用偶氮染料的发展历史、致癌问题的研究、气-质联用仪(GC/MSD)的检测原理与仪器维护以及检测方法。 [关键词] 禁用偶氮染料;气质联用仪;检测 [中图分类号]TS193.21 周 硕 中国纤维检验局 生态纺织品检测之四 纺织品禁用偶氮染料的检测

Journal of Organic Chemistry Research 有机化学研究, 2018, 6(2), 57-60 Published Online June 2018 in Hans. https://www.doczj.com/doc/e56417903.html,/journal/jocr https://https://www.doczj.com/doc/e56417903.html,/10.12677/jocr.2018.62009 A Qualitative Screening Method for Quick Detection of Banned Azo Dyes in Textiles Fanfan Pan Sinochem Plastics Co., LTD., Tianjin Received: May 7th, 2018; accepted: Jun. 3rd, 2018; published: Jun. 13th, 2018 Abstract Aiming at the banned azo dyes testing demand encountered in the trade oriented enterprises, a rapid screening method for 24 kinds of carcinogenic aromatic amines was developed to test tex-tiles dyeing by six kinds of dyestuffs: Direct Dyes, Acid Dyes, Reactive Dyes, Indigo, Vat Dyes and Sulphur Dyes. The textile fabric is pure cotton and nylon. This method could largely reduce the dependence on large-scare chromatographs, with the advantages of short time, less consumption of cloth and dyeing machines and other chemical reagents, low cost, and greatly improved detec-tion efficiency. Keywords Banned Azo Dyes, Aromatic Amines, Textiles 纺织品面料禁用偶氮染料的 一种快速定性测试方法 潘凡凡 中化塑料有限公司,天津 收稿日期:2018年5月7日;录用日期:2018年6月3日;发布日期:2018年6月13日 摘要 针对进出口贸易类企业在多厂家、多品种检测中遇到的需要快速鉴定纺织品面料中是否含有禁用偶氮染料的问题,开发了一种定性筛选纺织面料的测试方法,并对直接、酸性、活性、靛蓝、硫化、还原6类染料染色后的纺织面料进行禁用偶氮染料的24种芳香胺检测,纺织面料为纯棉和尼龙材质。此方法大大

禁用偶氮(AZO)染料的检测标准 《生态纺织品标准100》中规定了有23种禁用芳香胺化合物,Eco-label(生态纺织品标签)中有22种禁用芳香胺化合物,GB/T18885—2002《生态纺织品技术要求》中规定了有23种禁用芳香胺化合物。GB/T 18885—2002与Oeko-Tex stanDarD 100的禁用染料基本一致,而且限量都为20μg/g。而Eco-label 中比 Oeko-Tex stanDarD 100少了2,4-二甲基苯胺和4-氨基偶氮(AZO)苯,其限量为 30 μg/g。德国和欧盟的标准中对偶氮(AZO)染料的限量也为30μg/g。 禁用偶氮(AZO)染料的检测标准如下: 1、GB/T 17592.1—1998《纺织品禁用偶氮(AZO)染料检测方法气相色谱/质谱法》 2、GB/T17592.2—1998《纺织品禁用偶氮(AZO)染料检测方法高效液相色谱法》 3、GB/T17592.3—1998《纺织品禁用偶氮(AZO)染料检测方法薄层层析法》 4、CENISO/TS 17234:2003 《皮革—化学测试—皮革中某些偶氮(AZO)染料的测定》 5、EN 14362-1:2003《纺织品某些源自偶氮(AZO)染料的芳香胺的测定方法第1部分无需萃取的某些偶氮(AZO)染料测定》 6、EN14362-2:2003《纺织品某些源自偶氮(AZO)染料的芳香胺测定方法第2部分萃取的偶氮(AZO)染料测定》 7、德国标准§35LMBG82.02-2《日用品分析纺织日用品上使用某些偶氮(AZO)染料的检测》 8、德国标准§35LMBG82.02-3《日用品测试皮革上禁用偶氮(AZO)染料的检测》 9、德国标准§35LMBG82.02-4《日用品分析聚酯纤维上使用某些偶氮(AZO)染料的检测》 10、德国标准DIN53316:1997《皮革检验皮革某些偶氮(AZO)染料的测定》 五、禁用偶氮(AZO)染料的检测原理 禁用偶氮(AZO)染料的检测原理,是用不同的方法把织物上的染料萃取下来,进行还原分解,再对还原产物用气-质联用仪(GC/MSD)或液相色谱仪来进行检测,检测其裂解后的产物。 六、偶氮(AZO)染料的发展历史 早在1834年, Mitscherlich就用氢氧化钾与硝基苯在乙醇溶液中作用,制备了偶氮(AZO)苯。但是偶氮(AZO)染料的产生并使用还是在1858年之后,经过重氮化反应制备出了偶氮(AZO)染料。 1863年,首例商品化偶氮(AZO)染料Bismark Brown问世之后,偶氮(AZO)染料开始了工业化生产。 1884年,刚果红的合成,可以说是偶氮(AZO)染料发展史上的一个里程碑。 第一,用刚果红作为染料,可以不用加入触媒,印染工艺被大大简化。 第二,这类偶氮(AZO)染料可以通过它的不同结构得到不同的颜色;第三,它的合成工艺更为简单,成本更加低廉,染色的性能也更为优越。 Oeko-Tex100标准是纺织生态标准,所以他的各项考察和测试项目都是针对纺织品的生态性展开的。偶氮染料的使用会有致癌的芳香胺释放,对人类的健康有严重的危害,所以在Oeko-Tex100中有针 对偶氮染料的测试,在Oeko-Tex100标准的限定值中规定有致癌芳香胺含量为零。 申请厂商无需进行许多繁文缛节的工作,关键就是看产品能否通过Oeko-Tex Standard 100的测试和要求。一般来说,Oeko-Tex Standard 100认证步骤是: 1.首先请申请厂商对需进行认证的产品归类、总结,确定需要认证的产品品种; 2.请申请厂填写附件中的资料申报表格,进行Oeko-Tex Standard 100认证的资料申报;

在纺织品检测过程中,您是否遇到过以下问题:纺织品中的偶氮检测做不好?回收率总是很低?纺织品中禁用偶氮染料检测的方法主要是使用国标“GB/T 17592-2011 纺织品禁用偶氮染料测定”,今天小编就对国标中的一些注意点以及检测实验中的一些注意事项给大家做个分享,为各位的实验优化和问题排查提供一个参考方向。赶紧进来学习吧! 一、pH问题 1 柠檬酸盐缓冲液 国标中配置的柠檬酸盐缓冲液pH为6.0,其写的是称量12.526g柠檬酸,而其实应该是12.526g的柠檬酸一水化合物,如果使用无水的柠檬酸需重新计算含量称取11.4525g或使用氢氧化钠溶液调节pH值到6.0。 2 硅藻土小柱 因芳香胺类物质在弱碱性环境下稳定,选取的硅藻土小柱也应为弱碱性,实验选用的是CNWBOND 偶氮染料检测专用柱(SBEQ-CA3939),其硅藻土的pH值为9.9 ,其COA证书如下:

3 氢氧化钠溶液 欧标方法EN ISO 14362-1-2017,在过柱前加入0.2mL 10%氢氧化钠溶液以保证样品的稳定。对过柱前加不加氢氧化钠溶液进行对比,分析2,4-二甲基苯胺的回收率,结果如下表: 实验结果表明,加0.2mL 10%氢氧化钠溶液的样品回收率要高于不加氢氧化钠溶液的。所以建议偶氮检测实验在过硅藻土柱前加入要加入0.2mL 10%氢氧化钠溶液。 二、洗脱溶剂选择

国标中使用乙醚进行洗脱,也可参照欧标使用叔丁基甲醚进行洗脱,二者的洗脱效果相当,但使用无水乙醚洗脱时可能会在浓缩后残留几滴水,影响定容,这可能和环境湿度过高的原因有关,而叔丁基甲醚则没有水分残留,不影响实验。 三、浓缩问题 1 旋蒸条件 国标要求于35℃左右的温度低真空度浓缩,实验在3种条件下进行旋蒸,验证浓缩条件对2,4-二甲基苯胺回收率的影响,详细旋蒸条件和结果见下表: 实验结果表明主要是旋蒸时的压力影响目标物的回收率,条件1旋蒸温度只有25℃但压力

GB/T 17592-2011 纺织品禁用偶氮染料的测定 一、试样的制备和预处理 1聚酯样品的预处理 取样——取有代表性试样,剪成约5mm x5mm的小片,混合。从混合样中称取1.0g (精确到0.01g), 用无色纱线扎紧,在萃取装置的蒸汽室内垂直放置。 抽提——加入25mL氯苯抽提30min,或者用二甲苯抽提45min。抽提液冷却到室温,在真空旋转蒸发器上45℃~60℃驱除溶剂,得到少量残余物,残余物用2mL甲醇转移到反应器中还原裂解——在上述反应器中加入15mL预热到(70±2)℃的柠檬酸盐缓冲溶液(0.06mol/L, PH=6.0)中。将反应器放入(70±2)℃的水浴中处理约30min, 然后加入3.0mL 200mg/mL 新鲜配置的连二亚硫酸钠溶液,并立即混合剧烈摇振以还原裂解偶氮染料,在(70±2)℃水浴中保温30min,还原后2min内冷却。 2 其他样品的预处理 取样——取有代表性试样,剪成约5mm x5mm的小片,混合。从混合样中称取1.0g (精确到0.01g)。 还原裂解——将上述试样放入反应器中,加入17mL预热到(70±2)℃的柠檬酸盐缓冲溶液(0.06mol/L, PH=6.0)中。用力摇振,使所有试样浸入液体中,置于已恒温至(70±2)℃的水浴中处理约30min, 然后加入3.0mL 200mg/mL新鲜配置的连二亚硫酸钠溶液,并立即混合剧烈摇振以还原裂解偶氮染料,在(70±2)℃水浴中保温30min,还原后2min内冷却。 二、萃取和浓缩 1萃取 用玻璃棒挤压反应器中试样,将反应液全部倒入提取柱内,任其吸附15min,用4x20mL乙醚分四次洗提反应器中的试样,每次需混合乙醚和试样,然后将乙醚洗液倒入提取柱中,控制流速,收集乙醚提取液于圆底烧瓶中。 2浓缩 将上述收集的盛有乙醚提取液的圆底烧瓶置于真空旋转蒸发器上,于35℃左右的温度低真空下浓缩至近1mL,再用缓氮气流驱除乙醚溶液,使其浓缩至近干。 三、气相色谱/质谱定性分析 1分析条件 a)毛细管色谱柱:DB-5MS 30m x0.25mm x0.25u m b)进口温度:250℃ c)柱温: d)质谱接口温度:270℃ e)质量扫描范围:35amu~350amu f)进样方式:不分流进样 g)载气:氦气(≥99.99%),流量为1.0mL/min h)进样量:1u L i)离化方式:EI j)离化电压:70eV k)溶剂延迟:3.0min 2 定性分析 准确移取1.0mL甲醇或其他合适的溶剂加入浓缩至近干的圆底烧瓶中,混匀,静置。然后分别取1u L芳香胺标准工作液(20mg/L,现配现用)与试样溶液注入色谱仪,通过比较试样