专题 7

日晷的使用原理 日晷的使用原理

◎

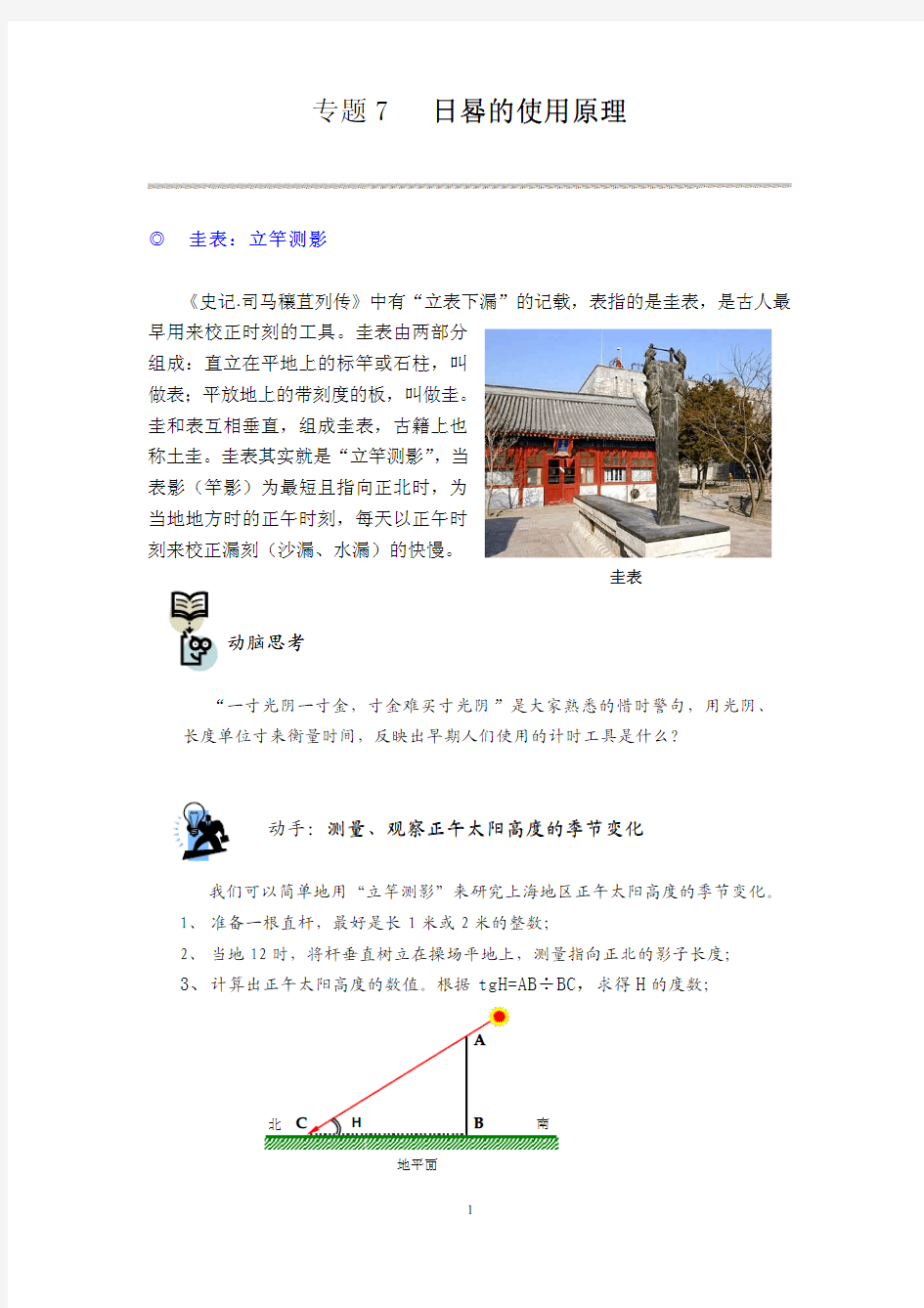

圭表: 立竿测影 圭表 : 立竿 测影 《史记·司马穰苴列传》中有“立表下漏”的记载,表指的是圭表,是古人最

早用来校正时刻的工具。圭表由两部分 组成:直立在平地上的标竿或石柱,叫 做表;平放地上的带刻度的板,叫做圭。 圭和表互相垂直,组成圭表,古籍上也 称土圭。圭表其实就是“立竿测影” ,当 表影(竿影)为最短且指向正北时,为 当地地方时的正午时刻,每天以正午时 刻来校正漏刻(沙漏、水漏)的快慢。

圭表

动脑思考 动脑 思考

“一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴”是大家熟悉的惜时警句,用光阴、 长度单位寸来衡量时间,反映出早期人们使用的计时工具是什么?

动 手 : 测量、 观察正午太阳高度的季节变化 测量 、

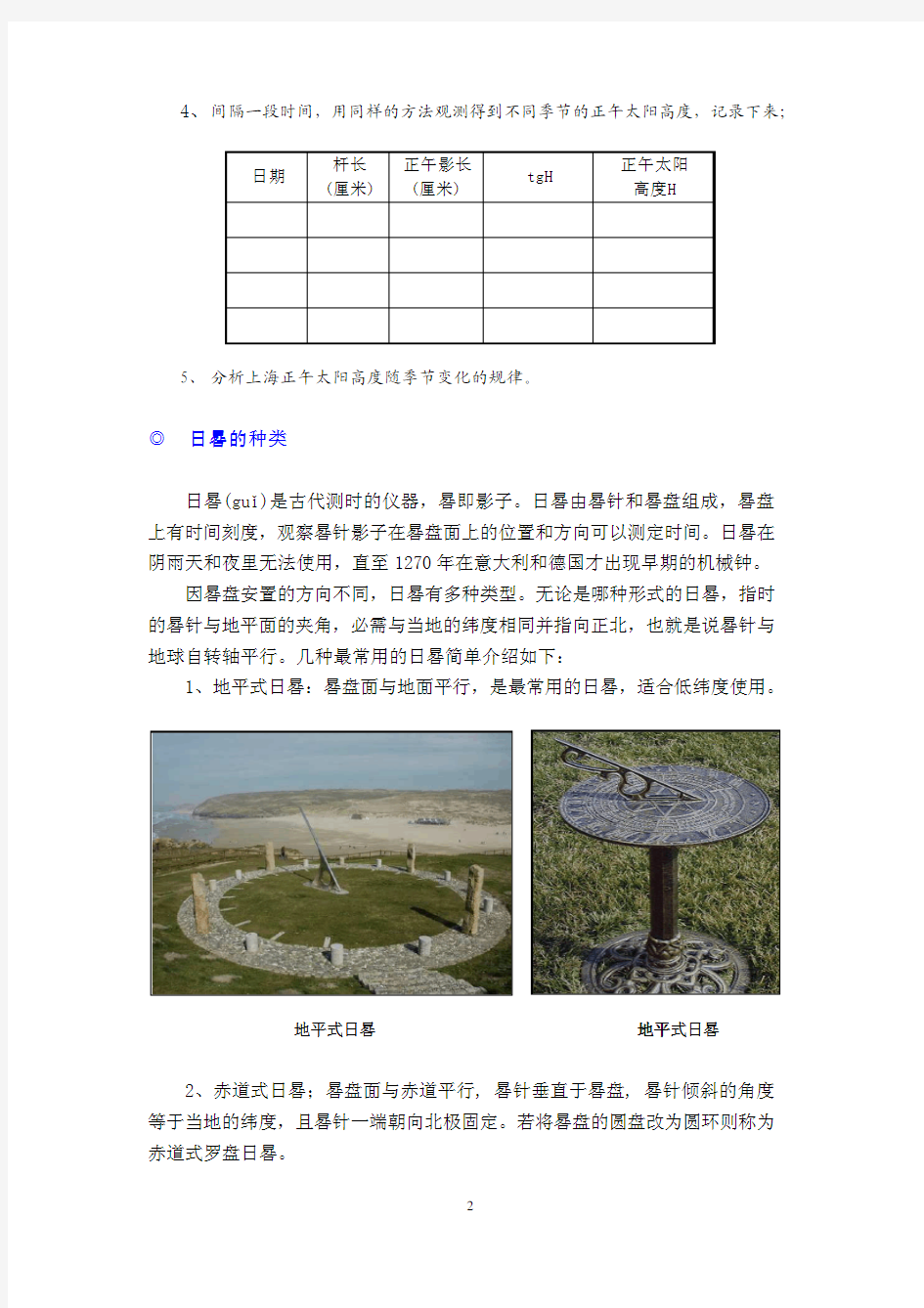

我们可以简单地用“立竿测影”来研究上海地区正午太阳高度的季节变化。 1、 准备一根直杆,最好是长 1 米或 2 米的整数; 2、 当地 12 时,将杆垂直树立在操场平地上,测量指向正北的影子长度;

3、 计算出正午太阳高度的数值。根据 tgH=AB÷BC, 求得 H 的度数;

A

北

C

H 地平面

B

南

1

4、 间隔一段时间,用同样的方法观测得到不同季节的正午太阳高度,记录下来;

杆长 (厘米) 正午影长 (厘米) 正午太阳 高度H

日期

tgH

5、 分析上海正午太阳高度随季节变化的规律。

◎

日晷的种类 日晷的 种类 日晷(guǐ)是古代测时的仪器,晷即影子。日晷由晷针和晷盘组成,晷盘

上有时间刻度,观察晷针影子在晷盘面上的位置和方向可以测定时间。日晷在 阴雨天和夜里无法使用,直至 1270 年在意大利和德国才出现早期的机械钟。 因晷盘安置的方向不同,日晷有多种类型。无论是哪种形式的日晷,指时 的晷针与地平面的夹角,必需与当地的纬度相同并指向正北,也就是说晷针与 地球自转轴平行。几种最常用的日晷简单介绍如下: 1、地平式日晷:晷盘面与地面平行,是最常用的日晷,适合低纬度使用。

地平式 地平式日晷

地平式 地平式日晷

2、赤道式日晷;晷盘面与赤道平行, 晷针垂直于晷盘, 晷针倾斜的角度 等于当地的纬度,且晷针一端朝向北极固定。若将晷盘的圆盘改为圆环则称为 赤道式罗盘日晷。

2

北京故宫的赤道式日晷 北京故宫的赤道式日晷 故宫

赤道式罗盘日晷

赤道式罗盘日晷

3、南向垂直日晷:有刻度的晷盘面朝向正南且垂直地面。这一种日晷适 合在中纬度使用。 4、极地日晷:有刻度的晷盘面与晷针平行,即与地平面的夹角与地理纬 度相同,并朝向正北。时间的刻画可以用简单的几何图来处理,投影的时间线 是平行的线条。适合各种不同的纬度使用。

3

◎

地平式 日晷的 原理 地平 式 日晷 的 地平式日晷的晷盘面水平放置,晷针的放置沿着正南北方向,晷针的倾斜

度等于使用地的纬度,时间刻度不均匀,需要利用三角函数计算才能确定。 假设地理纬度为φ,要刻划的时间与正午的差值为 T,时间线与指时针的 夹角为 A,则计算式为:tan(A)=tan(T)*sin(φ) 。

9 8 7 上午 6

12 1 10 11

2

3 4 5 下午 6

地平式日晷的时间刻度线 地平式日晷的时间刻度线

对于 31oN 的上海地区,地平式日晷的各时间刻度线与上下午 6 时水平线 之间的夹角度数如下: 6AM & 6PM =0.0 8AM & 4PM =48.27468 10AM & 2PM =73.44287 7AM & 5PM =27.50113 9AM & 3PM =62.75554 11AM & 1PM =82.14395

地平式日晷可以根据个人喜好,设计成不同的形式。

不同形式的地平式日晷 1 不同形式的地平式日晷

4

不同形式的地平式日晷 2

不同形式的地平式日晷 3

日晷的制作 动 手 : 地 平 式 日晷 的制作

利用附件中的素材和课文中的数据,用硬纸板等常用物品,制作一个适合 上海地区的简易地平式日晷,并验证其精度。

5

◎

赤道式日晷的原理 赤道式日晷 的原理 赤道式日晷适合中低纬度使用, 圆盘面与赤道平行, 圆盘上的刻度是等分

的,晷针垂直于圆盘, 晷针倾斜的角度等于当地的纬度,晷针的位置沿着正南 北方向,晷针的上端指向北天极,下端指向南天极。

N

15 12 9 6 18

ф S

ф

赤道式日晷的原理示意图 赤道式日晷的原理示意图

值得注意的是,赤道日晷的晷面正反两面都有时间刻度,在使用观察赤道 日晷时,要了解两个不同阶段晷针的投影位置: 夏半年(从春分到秋分),太阳在天赤道的北侧,因此,晷针的影子投向晷 面的北面;冬半年(从秋分到春分) ,太阳在天赤道的南侧,因此晷针的影子 投向晷面的南面。 赤道日晷的不足之处是,春分和秋分日前后,太阳光与晷面平行,难以从 晷面上读数,不能测定时间。 ◎ 上海的城市雕塑 : 世纪日晷 上海的 城市雕塑: 城市雕塑 位于上海浦东世纪大道与杨高路交汇处开阔的环岛上, 有一个大型金属雕 塑,以日晷为原形,用不锈钢管构成错综的网架结构,垂直高度达 20 米。日 晷令人联想到遥远的历史,上小下大、椭圆的晷盘又象征地球,晷针穿过的中 点代表中国,同时整件雕塑的造型像是某种高科技卫星天线。 这个名为《东方之光》的世纪日晷,以一天的时间变化表现时间的主题,

6

象征性地突出跨世纪的重大时间主题, 是现代建筑语言和当今高科技语言的完 美结合。 该艺术雕塑兼有计时功能, 曾得到中科院上海天文台专家在测定方位、 角度等天文学方面的支持。 不难判断,世纪日晷是赤道式日晷。

上海浦东城市雕塑——世纪日晷 上海浦东城市雕塑——世纪日晷 浦东城市雕塑——

◎

日晷测时的精度调整 日晷 测时的精度调整 日晷测得的时间叫真太阳时(又叫视太阳时) 。钟表时刻的变化是匀速的,

而太阳周年视运动(地球的公转运动)是非匀速的,因此日晷测得的真太阳时 与钟表比较,在一年之内有时要快一些,有时要慢一些,最大可超前 16 分 33 秒(大约在 11 月 3 日)或落后 14 分 6 秒(大约在 2 月 12 日) 。 我们使用视运动为匀速的假想太阳来确定钟表时刻,叫平太阳时,两种太 阳时之间存在时刻差,简称时差。必需把日晷测得的真太阳时换成平太阳时: 平太阳时=真太阳时-时差 时差的变化可以查阅天文年历。可以依据下表对时差进行大致的估算。 另外,日晷测得的时间是地方时,因为经度的不同,与我们手表统一的“北 京时间”存在差异,比如闵行三中操场的经度是 121°24′53.8″E,比北京时 间快 6 分钟,所以把日晷测得的时间,除了要换成平太阳时,还要减去 6 分钟, 得到的才是当时“北京时间”的时刻。 比如,2 月 20 日,日晷测得的地方时的时刻是 11 时 20 分,这是真太阳时; 减区该日的时差“-14 分” ,得到的平太阳时是 11 时 36 分;再去 6 分钟,得到 的是此刻的“北京时间” ,为 11 时 30 分。

7

真太阳时与平太阳时的时差对照表: 真太阳时与平太阳时的时差对照表: 对照表

时间 1.1 日 1.10 日 1.20 日 1.30 日 2.10 日 2.20 日 3.1 日 3.11 日 3.21 日 3.31 日 时差 -3’ -7’ -11’ -13’ -14’ -14’ -12’ -10’ -7’ -4’ 4.10 日 4.20 日 4.30 日 5.10 日 5.20 日 5.30 日 6.10 日 6.20 日 6.30 日 -1’ +1’ +3’ +4’ +4’ +3’ +1’ -1’ -3’ 7.10 日 7.20 日 7.30 日 8.10 日 8.20 日 8.30 日 9.10 日 9.20 日 9.30 日 -5’ -6’ -6’ -5’ -3’ -1’ +3’ +6’ +9’ 10.10 日 10.20 日 10.30 日 11.10 日 11.20 日 11.30 日 12.10 日 12.20 日 12.30 日 +13’ +15’ +16’ +16’ +14’ +11’ +7’ +2’ -2’ 时间 时差 时间 时差 时间 时差

赤道式日晷的制作 动 手 : 赤道式日晷 的制作

闵行三中操场的地理位置是:31°00′08.6″N,121°24′53.8″E。根 据赤道式日晷的原理,利用附件中的素材,用硬纸板、竹签等常用物品,制作 一个适合上海地区的简易赤道式日晷,并验证其精度。

18 16 14 12 10 8

6

8

日晷 一、教学目标 1.了解日晷的原理及其作用 2.利用所收集的资料及知识设计一个专属日晷 3.培养知识综合应用能力及动手实践能力 二、教学重难点 教学重点:日晷的原理理解 教学难点:精确的制作日晷 三、教学准备 教师用学生用/每组备注 器材 竹签、硬卡纸、剪刀、圆规、套尺、铅 笔、黏土、小手电、指南针 竹签、硬卡纸、剪刀、圆规、套尺、铅 笔、黏土、小手电、指南针 四、教学过程 ㈠回顾 回顾上次课所学知识,(1-2个学生回答),教师总结 ㈡情境引入 老师提问:如果被某些条件约束不能使用钟表或是彻底失去了钟表,你又会想到什么样的方式来计时呢?古时的人们就没有钟表,他们是如何计时的?古代的人们看时间,大部分是直接观察太阳的位置来大致判断时间,而有些人则根据太阳的位置制作出了一个工具来观察时间,这个工具的名字叫做日晷,晷是一种工具,日晷即利用太阳的位置制作出来的一种测量时间的工具,小朋友们见过日晷么?本节课的主题:制作可以观察时间的日晷。 (三)实验过程 1.资料搜集分析 提前将任务分发给学生,让学生在课后通过书籍、网络等途径搜集日晷的相关知识 1)日晷是怎么测量时间的?

日晷本义是指太阳的影子。现代的“日晷”指的是人类古代利用日影测得时刻的一种计时仪器,又称“日规”。其原理就是利用太阳的投影方向来测定并划分时刻。日晷上有刻度,中间有根指针,太阳在不同时刻的位置不同,照射到指针产生影子的方向也不同,影子在不同时刻会倒映在不同的刻度上,以此来读取当时的时刻。 2)日晷的结构特点 日晷通常由铜制的指针和石制的圆盘组成。铜制的指针叫做“晷针”,垂直地穿过圆盘中心,起着晷表中立竿的作用,因此,晷针又叫“表”;石制的圆盘叫做“晷面”,安放在石台上,呈南高北低,使晷面平行于天赤道面,这样,晷针的上端正好指向北天极,下端正好指向南天极。 晷面两面都有刻度,分子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二时辰,因此古时的时辰即现在的两个小时。 2.头脑风暴 任务要求:晷盘上的刻度要使用现在24小时制 其他资料:日晷要与水平面有一定的夹角,使得指针的影子长度保持一致,这个夹角为当地的纬度。如:合肥的纬度为北纬32°,因此在合肥使用日晷的时候,其与水平面的夹角应为32°。 以组为单位,根据所搜集的资料和任务要求设计制作方案,并绘制设计图,设计完成的小组向老师汇报,领取所需材料进行试制。 3.选材制作 老师给每组提供一些材料:竹签、硬卡纸、剪刀、圆规、套尺、铅笔、黏土、小手电等,学生可自行选择使用全部或部分材料,制作相应的日晷。老师根据学生方案提出其中的典型的不合理之处,并要求学生适当修改方案,在制作的过程中对最初的设计方案进行修改完善以满足要求。 学生制作过程中,教师进行巡视,并用下列问题对学生进行启发。

情境二:制图标准应用训练子情境二:投影原理应用 一、投影的概念 在日常生活中,人们经常可以看到,物体在阳光或灯光的照射下,就会在地面或墙面上留下影子。这种影子的内部灰黑一片,只能反映物体外形的轮廓,而上部形状则被黑影所代替,不能表达物体的本来面目,如图a所示。 人们对自然界的这一物理现象加以科学的抽象和概括,把光线抽象为投影线,把物体抽象为形体(只 研究其形状、大小、位置,而不考虑它的物理性质和化学性质的物体),把地面抽象为投影面,即假设光线能穿透物体,而将物体表面上的各个点和线都在承接影子的平面上落下它们的影子,从而使这些点、线的影子组成能够反映物体形状的“线框图”,如图b所示。我们把这样形成的“线框图”称为投影。 把能够产生光线的光源称为投影中心,光线称为投影线,承接影子的平面称为投影面。这种把空间形体转化为平面图形的方法称为投影法。 要产生投影必须具备:投影线、形体、投影面。这就是投影的三要素。

1、投影的分类 根据投影线之间的相互关系,可将投影分为中心投影和平行投影。 1)中心投影 当投影中心S在有限的距离内,所有的投影线都交汇于一点,这种方法所产生的投影,称为中心投影,如图所示。 2)平行投影 把投影中心S移到离投影面无限远处,则投影线可视为互相平行,由此产生的投影称为平行投影。平行投影的投影线互相平行,所得投影的大小与物体离投影中心的距离无关。

根据投影线与投影面之间的位置关系,平行投影又分为斜投影和正投影两种:投影线与投影面倾斜时称为斜投影,如图a所示。投影线与投影面垂直时称为正投影,如图b所示。 a b 二、正投影法基本原理 工程上绘制图样的方法主要是正投影法。这种方法画图简单,画出的图形真实,度量方便,能够满足设计与施工的需要。 用一个投影图来表达形体的形状是不够的。如下图所示,四个形状不同的物体在投影面H上具有相同的正投影,单凭这个投影图来确定物体的唯一形状,是不可能的。 如果对一个较为复杂的形体,只向两个投影面做投影时,其投影就只能反映它两个面的形状和大小,

万方数据

万方数据

黏攀穆鬻恭 斯坦撒马尔罕乌鲁伯格天文台子午线等,都是知名的午标设施。这里介绍一个重要的天文事件和另一个遐迩著闻的午标设施。 罗马教皇格里高利十三世(GregorvXIII)的天文台在罗马梵蒂冈。该天文台的午标特别用于检验那时儒略历在应用上产生的错误。阳光投影通过一个在水平地板上5190毫米的高度、直径14毫米的孔洞。阳光在春天以0.5毫米/秒的速度在地面上移动。在地方正太阳中午时,精确通过大理石带形的子午线。在1570年代后期,阳光投影斑到达对应儒略历春分点3月11日的位置。而不是正确的3月21日。这是由于儒略历自公元前45年应用到1570年代累积总计有10天误差的缘故。儒略历的3月21日.亮斑离开正确位置整整有60厘米,这导致了儒略历要进行改革。公元1582年,罗马教皇格里高利颁布命令,从公元1582年10月4日(星期四)的第二天直接跳到10月15日(星期五),10天的误差才被改正过来。 公元1370年,蒙古贵族帖木儿推翻中亚撒马尔罕的蒙古统治者,建立了蒙古帖木儿帝国(1370—1500年)。公元1409年,帖木儿之孙乌鲁伯格(Ulu曲Beg,1394—1449年)在帝国都城撒马尔罕继位,并建立了天文台.这是中世纪著名的乌鲁伯格天文台。 这个天文台最主要的设施是“乌鲁伯格子午线”。它是由两条平行的50毫米厚、经整修的巨大大理石圆弧组成.两条圆弧相距505毫米。在子午面内,整个建筑高55米,圆弧半径40.2米。 在乌鲁伯格领导和参与下,经过长期观测,于公元1447年编算成著名的《新古拉干历数书》,后世称为《乌鲁伯格星表》,其中包括太阳和行星运行表和1018颗恒星表,这是托勒玫后第一份独立星表,达到16世纪前的最高水平,精度在第谷星表问世前是 河南元代郭守敬观星台首屈一指的。 日晷型式的选择 日晷的类型很多,有赤道式(经典、浑天、环式、U型和建筑式等)、地平式(落地、底座、顶盖、水柱、立针和立柱等)、垂直式(正向和偏斜)、非垂直向北、南仰斜式、圆柱和半圆柱式、球面(体)式、组合式、反射式、投影式和纪念性日晷等。 对一些小型日晷模型,作为展览、教学和收藏之用。但要设计正确、制作精良、型式齐全,采用铜、玉、精木材料。学校、小区、花园、建筑等可采用中等大小的日晷雕塑,如地平、赤道、垂直……完全可根据环境由需方同设计方讨论商定。国内很多单位采用经典赤道式(有底座),此型式晷面大小有限,材料选择麻烦,安装困难,春秋分前后晷影惨淡,且日晷盘南北两面都要刻度。但亦有时刻线均匀刻制,无须节气线的方便。 浑天式赤道日晷虽然雄伟、美观,但在晷面上除了晷针阴影以外,还有赤道环和其他环圈的阴影干扰,特别在春秋分前后很难正常读数。而赤道环式日晷不仅是日晷中的佼佼者,而且显露了它的时代特色,这是一种科学与艺术的最佳结合形式,如果晷面有足够的反差值.表影将无遮无拦、清清楚楚。一年四季、一天到晚,只要有太阳光,都将自由自在地供人观测和欣赏。赤道环式日晷会成为城市景观中的重要角色。 在建筑上构划垂直式时问雕塑,不仅为建筑增添了流光溢彩,亦为建筑凸现科学氛围,其前景将会鹏程万里。 大型广场适合选用巨型日晷。从国外大量实践证明:不宜采用经典赤道式日晷。因为此类日晷规模大,必须采用落地式,这样安装较难,时刻线刻制、晷盘材料选用,以及科学与艺术结合存在的一系列问题,往往会造成不可弥补的后果。 笔者以为,中型和巨型日晷适合选用赤道环式。最著名的是香港科技大学的赤道环式日晷。此雕塑高7米.重5.1吨。表面全部涂上鲜红色汽车漆,看上去像从容不迫扇动着翅膀的飞鸟遨游在广阔的碧空,优雅又和谐,俯仰回旋,潇洒脱俗,似有飘然欲仙之概。这座影响广泛的时间雕塑是科学与艺术的完美结合体,同香港科技大学的校园环境和谐一致,得到了中外科学家和艺术家的一致好评。 日晷在现代社会中的应用 作为祖先的发明创造,人类最早的科学器 2005年7月(57卷4期) 万方数据

板式设计构成原理 1.重复与交错 在排版设计中,不断重复使用的基本形或线,它们的形状、大小、方向都是相同的。重复使设计产生安定、整齐、规律的统一。但重复构成的视觉感受有时容易显的呆板、平淡、缺乏趣味性的变化,故此,我们在版面中可安排一些交错与重叠,打破版面呆板、平淡的格局。 2.节奏与韵律 节奏与韵律来自于音乐概念,正如歌德所言:“美丽属于韵律。”韵律被现代排版设计所吸收。节奏是按照一定的条理、秩序、重复连续地排列,形成一种律动形式。它有等距离的连续,也有渐变、大小、长短,明暗、形状、高低等的排列构成。在节奏中注入美的因素和情感--个性化,就有了韵律,韵律就好比是音乐中的旋律,不但有节奏更有情调,它能增强版面的感染力,开阔艺术的表现力。 3.对称与均衡 两个同一形的并列与均齐,实际上就是最简单的对称形式。对称是同等同量的平衡。对称的形式有以中轴线为轴心的左右对称;以水平线为基准的上下对称和以对称点为源的放射对称;还有以对称面出发的反转形式。其特点是稳定、庄严、整齐、秩序、安宁、沉静。 4.对比与调和 对比是差异性的强调,对比的因素存在于相同或相异的性质之间。也就是把相对的两要素互相比较之下,产生大小、明暗、黑白、强弱、粗细、疏密、高低、远近、硬软、直曲、浓淡、动静、锐钝、轻重的对比,对比的最基本要素是显示主从关系和统一变化的效果。 调和是指适合、舒适、安定、统一,是近似性的强调,使两者或两者以上的要素相互具有共性。对比与调和是相辅相成的。在版面构成中,一般事例版面宜调和,局部版面宜对比。 5.比例与适度 比例是形的整体与部分以及部分与部分之间数量的一种比率。比例又是一种用几何语言和数比词汇表现现代生活和现代科学技术的抽象艺术形式。成功的排版设计,首先取决于良好的比例:等差数列、等比数列、黄金比等。黄金比能求得最大限度的和谐,使版面被分割的不同部分产生相互联系。 适度是版面的整体与局部与人的生理或习性的某些特定标准之间的大小关系,也就是排版要从视觉上适合读者的视觉心理。比例与适度,通常具有秩序、明朗的特性,予人一种清新、自然的新感觉。 6.变异与秩序 变异是规律的突破,是一种在整体效果中的局部突变。这一突变之异,往往就是整个版面最具动感、最引人关注的焦点,也是其含义延伸或转折的始端,变异的形式有规律的转移、规律的变异,可依据大小、方向、形状的不同来构成特异效果。 秩序美是排版设计的灵魂:它是一种组织美的编排,能体现版面的科学性和条理性。由于版面是由文字、图形、线条等组成,尤其要求版面具有清晰明了的视觉秩序美。构成秩序美的原理有对称、均衡、比例、韵律、多样统一等。在秩序美中溶入变异之构成,可使版面获得一种活动的效果。 7.虚实与留白 变异是规律的突破,是一种在整体效果中的局部突变。这一突变之异,往往就是整

日晷rì guǐ 日晷简介 日晷本义是指日影,是使用太阳的位置来测量时间的一种设备,主要由一根投射太阳阴影的指标、承受指标投影的投影面(即晷面) 和晷面上的刻度线组成。最常见的设计,也就是最普通的,就是所谓的庭园日晷,让日影投射在一个标有时刻的平面上,当太阳移动时,影子所指示的时间也跟著变动。其实,日晷可以设计在任何物体的表面上,让固定的指针产生阴影来测量时间,因此日晷有许多种不同的形式。 这种利用太阳光的投影来计时的方法是人类在天文计时领域的重大发明,这项发明被人类所用达几千年之久,然日晷有一个致命弱点是阴雨天和夜里是没法使用的,直至1270年在意大利和德国才出现早期的机械钟,而中国则在1601年明代万历皇帝才得到二架外国的自鸣钟,清代时虽有很多进口和自制的钟表,但都为王宫贵府所用,一般平民百姓还是看天晓时。所以彻底抛却日晷,看钟表知辰光还是近现代的事。 (1)太阳的影子。 相持既久,日晷渐移。——明·马中锡《中山狼传》 (2) 利用太阳投射的影子来测定时刻的装置。又称“日规”,是我国古代利用日影测得时刻的一种计时仪器。通常由铜制的指针和石制的圆盘组成。铜制的指针叫做“晷针”,垂直地穿过圆盘中心,起着圭表中立竿的作用,因此,晷针又叫“表”,石制的圆盘叫做“晷面”,安放在石台上,呈南高北低,使晷面平行于天赤道面,这样,晷针的上端正好指向北天极,下端正好指向南天极。在晷面的正反两面刻划出12个大格,每个大格代表两个小时。当太阳光照在日晷上时,晷针的影子就会投向晷面,太阳由东向西移动,投向晷面的晷针影子也慢慢地由西向东移动。晷面的刻度是不均匀的。于是,移动着的晷针影子好像是现代钟表的指针,晷面则是钟表的表面,以此来显示时刻。早晨,影子投向盘面西端的卯时附近。接着,日影在逐渐变短的同时,向北(下)方移动。当太阳达正南最高位置(上中天)时,针影位于正北(下)方,指示着当地的午时正时刻。午后,太阳西移,日影东斜,依次指向未、申、酉各个时辰。 由于从春分到秋分期间,太阳总是在天赤道的北侧运行,因此,晷针的影子投向晷面上方;从秋分到春分期间,太阳在天赤道的南侧运行,因此,晷针的影子投向晷面的下方。所以在观察日晷时,首先要了解两个不同时期晷针的投影位置。 世界上最早的日晷诞生于六千年前的巴比伦王国。中国最早文献记载是《隋书·天文志》中提到的袁充于隋开皇十四年公元574年发明的短

2018年湿地公园基本情况简介 一、湿地公园基本情况 谷城汉江国家湿地公园位于南水北调中线源头——丹江口水库下游谷城县城以东的后湖地区。汉江在这里与其两大支流南北二河交汇,湿地内部北河故道一线穿珠,形成了典型的河流湿地。湿地范围南至南河南岸,北至北河北岸,东至汉江县界,西至二道沟堤防,公园总面积2133.6公顷。2009年12月,国家林业局批准进行试点建设,是千里汉江6省78县市区第一家以汉江命名的国家级湿地公园,2016年8月通过国家林业局检查验收,正式成立。 公园规划为“生态保育区”、“生态恢复区”、“科普宣教区”、“合理利用区”、“管理服务区”五大功能分区。有湿地面积1102公顷,湿地率51.64%,其中生态保育区和生态恢复区的湿地面积达湿地总面积的92.82%。现有维管束植物120科、345属、476种;野生动物185种,其中鸟类111种,国家I级保护鸟类3种。 二、科普宣教区简介 各位代表所在的位置是湿地公园科普宣教区,面积197.9公顷,占湿地公园总面积不足10%,主要向社会公众展示湿地生态系统功能、湿地生物多样性、生态文化,目前

仍在继续建设。 为秉承文化传承与湿地科普宣教展示相结合的理念,以湿地风貌为依托,充分展示汉水和五谷文化特征,我们于2012年启动了科普宣教区建设,总投资2.36亿元,布局二轴、十景。即:汉水文化轴线和五谷文化轴线,汉江神韵、生命摇篮、江河之祖,神谷天授、风调雨顺、五谷丰登等景点分别位于两条轴线之上;曲水荷香、粉水澄清、后湖夜月、仙人古渡等景点沿公园水系形成一线串珠格局。 神谷天授:据《拾遗记》记载,“时有丹雀衔九穗禾,其坠地者,帝乃拾之,以植于田,食者老而不死”。上古时期,炎帝神农在这里斫木为耜、揉木为耒,植五谷、兴百业,开创了华夏文明;西周封谷伯、立谷国,“九洲独此谷为名”。 风调雨顺:谷城四季分明,历来都有春种、夏长、秋收、冬藏的好习惯。这组景观内设有春、夏、秋、冬四季平安门、日晷、二十四节气等,(这里最好能将二十四节气歌指出来:春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。每月两节不变更,最多相差一两天,上半年来六、廿一,下半年来八、廿三)以祈求风调雨顺。 生命摇篮:汉江流域,人类活动痕迹可以追溯到远古时期.汉江的“汉”更能引起人们的遐想,汉族、汉语、汉字、汉王朝、汉文化,这些词汇都源于汉江,是中华民族的标志性符号。汉江拥有世界规模最大、数量最多、分布最广、龙

太和殿,俗称“金銮殿”,位于紫禁城南北主轴线的显要位置,明永乐十八年(1420年)建成,称奉天殿。嘉靖四十一年(1562年)改称皇极殿。清顺治二年(1645年)改今名。自建成后屡遭焚毁,又多次重建,今天所见为清代康熙三十四年(1695年)重建后的形制。 太和殿面阔11间,进深5间,建筑面积2377.00㎡,高26.92m,连同台基通高35.05m,为紫禁城内规模最大的殿宇。其上为重檐庑殿顶,屋脊两端安有高3.40m、重约4300kɡ的大吻。檐角安放10个走兽,数量之多为现存古建筑中所仅见。 太和殿的装饰十分豪华。檐下施以密集的斗栱,室内外梁枋上饰以和玺彩画。门窗上部嵌成菱花格纹,下部浮雕云龙图案,接榫处安有镌刻龙纹的鎏金铜叶。殿内金砖铺地,明间设宝座,宝座两侧排列6根直径1.00m的沥粉贴金云龙图案的巨柱,所贴金箔采用深浅两种颜色,使图案突出鲜明。宝座前两侧有四对陈设:宝象、甪(音录)端、仙鹤和香亭。宝象象征国家的安定和政权的巩固;甪端是传说中的吉祥动物;仙鹤象征长寿;香亭寓意江山稳固。宝座上方天花正中安置形若伞盖向上隆起的藻井。藻井正中雕有蟠卧的巨龙,龙头下探,口衔宝珠。 七十二根大柱:太和殿面阔十一间,进深五间,共有七十二根大柱支撑其全部重量,其中顶梁大柱最粗最高,直径为一米零六,高为十二米七零。明代用的是楠木,采自川、广、云、贵等地;清代重建后,用的是松木,采自东北三省的深山之中。 四千七百一十八块金砖:太和殿内地面共铺二尺见方的大金砖四千七百一十八块。但是金砖并不是用黄金制成,而是在苏州特制的砖。其表面为淡黑、油润、光亮、不涩不滑。苏州一带土质好,烧工精,烧成之后达到"敲之有声,断之无孔"的程度,方可使用。 太和殿前有宽阔的平台,称为丹陛,俗称月台。月台上陈设日晷、嘉量各一,铜龟、铜鹤各一对,铜鼎18座。龟、鹤为长寿的象征。日晷是古代的计时器,嘉量是古代的标准量器,二者都是皇权的象征。殿下为高8.13m的三层汉白玉石雕基座,周围环以栏杆。栏杆下安有排水用的石雕龙头,每逢雨季,可呈现千龙吐水的奇观。 明清两朝24个皇帝都在太和殿举行盛大典礼,如皇帝登极即位、皇帝大婚、册立皇后、命将出征,此外每年万寿节、元旦、冬至三大节,皇帝在此接受文武官员的朝贺,并向王公大臣赐宴。清初,还曾在太和殿举行新进士的殿试,乾隆五十四年(1789年)始,改在保和殿举行,“传胪”仍在太和殿举行。 太和殿是紫禁城内体量最大、等级最高的建筑物:五脊四坡庑殿顶,黄瓦重檐;梁楣彩画用的是金龙"和玺彩画";就连角檐垂脊上仙人身后的小兽数量也最多,用了十个。殿内顶棚全是金龙图案的井口天花,正中有口衔宝珠的浮雕蟠龙藻井。 太和殿前的铜龟 太和殿露台上象征江山永固的陈设 日晷:中国古代的计时器。石座上斜放着一个石圆盘,盘上刻有时刻,中间置一根铜针并与盘面垂直,利用阳光映出的铜针阴影位置来计算当时的时刻。 嘉量:象征性量器。主体较大的量器中间有一隔,上部为斛,下部为斗;两旁有两小耳,其中一耳为升,另一耳上部为合,下部为龠。 铜龟和铜鹤:吉祥、长寿的象征。 十八尊鼎式大香炉:建造于清乾隆年间。皇帝举行大典时,在香炉内点燃松柏枝、檀香等,青烟袅袅升起,增加神秘和威严气氛。 二百块仪仗墩:在宽敞的太和殿庭院里地面上,砌嵌着两行一尺见方的白石块,每隔一米左右砌嵌一块,北窄南宽,呈八字形,共约二百块。这是仪仗墩。皇帝举行大典时,仪仗队伍在仪仗墩上站班,手执旌、旗、扇、盖、星、钺、瓜、戟等。

端午术简介 端午时空认识的方法,是远古甲骨文时代天干地支数字二合而一表达时空相对性数字结构的一种干支数字认识方法。为了庆祝和纪念这一伟大发现,中国人把与这种认识方法相关的双五节日称为“端午节”,来祈祷与怀念。 但是,由于商周文化的断档,“端午术”成为密学和隐学,只得在民间秘密流传。屈原感叹象“端午术”这样的识天道之学不能大白于天下,遂愤而著《天问》一书。而民间关于“端午节”是纪念屈原的说法,也是因为屈原对失传的“端午节”理法术不懈探索和追求真理的精神所感动,隐而喻之! 武王伐纣,周灭商汤以后,商纣王的长子季子逃亡至高丽避祸,并将商文化及“端午节”习俗带到该地并流传至今。所以,韩国人认为他们过“端午节”是在商末。现代的中国人说“端午节”是为了纪念屈原,明显的晚于商末。所以,不明就里的世界文化遗产评审们,也就稀了糊涂的把“端午节”作为非物质文化遗产判给了韩国。这就是“端午术”失传之后,中国人对老祖宗流传下来的东西已讲不清其来龙去脉所产生的后果! 其实,“端午术”是中国人早在史前文化时代(下面统称为钟鼎文化时代)通过“日晷”之学就已经发现的一个认识理论和认识方法。今天我们过的“端午节”,就是为了纪念这一伟大发现而从远古走来的。 早在钟鼎文化时代的初期,中国人就发现“日晷”上的端午效应。因此,“日晷”之学,是“端午术”诞生的源泉。 远古时代的中国人把对太阳在“日晷”上的投影,划分为三种不同的属性来认识:一种是“上、下”属性,一种是“前、后”(或称左右、或称东西)属性,一种是“长、短”属性。 上、下属性,称为上午、下午,以正午为中。正午也称中午。上午、正午、下午是一个连续变化过程。 前、后属性,指的是太阳东升后,晷针投影在西,太阳西落时晷针投影在东。因此,把太阳东升到中午这段时间的运动过程称为“前晌”,把太阳从中午到西落这段时间的运动过程称为“后晌”。显然,太阳东升西落时晷针投影在东西两段投影之间,没有静止点,是一个连续旋转变化的运动过程。即,前晌、中午、后晌是一个连续的变化过程。 而晷针在日晷上的投影,又有“长、短”变化的连续性。古人在“日晷”上把它分为五个阶段:一是晷针形成的太阳投影长短不在晷内变化,各有东西两段,称为早晨与傍晚;二是太阳的投影长短在晷内变化,也各有有东、西(或称前、后)两段,分别称为上午、下午(或称前晌、后晌);三是在上午与下午之间,长变短、短变长的连续变化过程出现了“更相动薄”变化过程,即长变短无于“衷”(“衷”通“中”),短变长有于“衷”。在中国钟鼎文化时代也称“折衷”。“折衷”,是太阳在天空中由东向西连续运动中的一个特殊标志点。它所以特殊,就是因为在这一点上,出现了太阳上升的“无动于衷”、太阳下降的“有动于衷”的更相动薄变化。 “端午术”,就是包括“倾倾之反”、“运动抑扬”、“更相动薄”三大要素的一个人类认识自然的方法。所谓“倾倾之反”,就是具有相对、相反属性关联关系的一阴一阳;所谓“运动抑扬”,就是具有相对、相反属性关联关系的一阴一阳是一体化的属性运动;一阴一阳的一体化属性运动有两种形式:横竖、分合,产生

科名片 万年历(gregorian solar calendar and chinese lunar calendar)我国古代传说中最古老的一部太阳历。为纪念历法编撰者万年功绩,便将这部历法命名为“万年历”。而现在所使用的万年历,实际上就是记录一定时间范围内(比如100年或更多)的具体阳历或阴历的日期的年历,方便有需要的人查询使用,与原始历法并无直接联系 目录 由来 1. 第一个版本 2. 第二个版本 择日宜忌 阳历与阴历 在线万年历 干支年历歌诀 图书《万年历》(2009) 1. 基本信息 2. 内容简介 3. 图书目录 图书《万年历》(2008) 1. 基本信息 2. 内容简介 3. 目录 由来 1. 第一个版本 2. 第二个版本 择日宜忌 阳历与阴历 在线万年历 干支年历歌诀 图书《万年历》(2009) 1. 基本信息 2. 内容简介 3. 图书目录 图书《万年历》(2008) 1. 基本信息 2. 内容简介 3. 目录 展开 编辑本段由来 第一个版本 要想 ?? ?? 追寻万年历的由来,那故事得从远古时代的商朝说起……有名樵夫唤做万年,有一天他上山砍柴,砍罢了就坐在树下休息。他眼望著树影出神,心中想的,仍是如何将节令定准的事。

不知不觉过了大半个时辰,他才发现地上的树影已悄悄地移动了方位。万年灵机一动,心想,何不利用日影的长短来计算时间呢?回到家后,万年就设计了一个“日晷仪”。可是,一遇上阴雨天,日晷仪又失去效用了。 有一天,万年在泉边喝水,看见崖上的水很有节奏的往下滴,规律的滴水声又启发了他的灵感。回家後,万年就动手做了一个五层的漏壶,利用漏水的方法来计时。这么一来,不管天气阴晴,都可以正确地掌握时间了。有了计时的工具,万年更加用心的观察天时节令的变化。经过长期的归纳,他发现,每隔三百六十多天,天时的长短就会重覆一次。只要搞清楚日月运行的规律,就不用担心节令不准了。万年就带著自制的日晷仪及水漏壶去觐见天子祖乙,说明节令不准与天神毫不相干。祖乙觉得万年说的很有道理,就把万年留下,在天坛前盖起日晷台、漏壶亭,又派了十二个童子供万年差遣。从此以后,万年得以专心致志的研究时令。过了一段日子,祖乙派阿衡去了解万年制历的情况。万年拿出自己推算出的初步成果,说:日出日落三百六,周而复始从头来。草木荣枯分四时,一岁月有十二圆。 阿衡听後,非常忐忑不安,他担心制出准确的历法,得到天子重用,直接的威胁到他的地位。於是阿衡就以重金收买了一名刺客,准备行刺万年。无奈万年全心研究时令,几乎从不离开所住的日月阁。刺客只好趁夜深人静之时,挽起了箭射杀万年。只听得嗖的一声,一箭射中了万年的胳膊,万年应声倒下。童子们高喊抓拿刺客,守卫的兵士及时抓住了刺客,将他扭送天子。祖乙问明了是阿衡的诡计,就下令将阿衡收押,亲自到日月阁来探望万年。万年就把自己最新的研究成果报告给祖乙:现在申星追上了百星蚕百星,星象复原,子时夜交,旧岁已完,时又始春,希望天子定个节名吧!祖乙说:春为岁首,就叫春节吧。当时祖乙见万年为了制历,日夜劳瘁又受了箭伤,心中不忍,就请他入宫调养身体,万年答道:“多谢天子厚爱,只是目前的太阳历还是草历,不够准确,要把岁末尾时也闰进去。否则,久而久之,又会造成节令失常。为了不负众望,我必须留下来,继续把太阳历定准。”又经过了数十个寒暑,万年精心制定的太阳历终于完成了。当他把太阳历献给祖乙时,已是个白发苍苍的老人了。祖乙深受感动,就把太阳历定名为万年历,并封万年为日月寿星,以上就是万年历名称的由来。 第二个版本 相传,在很久以前,有个名叫万年的青年,看到当时节令很乱,想把节令定准。一天,他上山砍柴,坐在树阴下休息,树影的移动启发了他,他设计了一个测日影计天时的晷仪。可是,天阴雨雾,影响测量。后来,山崖上的滴泉引起了他的兴趣,他又动手做了一个五层漏壶。天长日久,他发现每隔三百六十多天,天时的长短就会重复一遍。当时的国君叫祖乙,天气风云的不测,使他很苦恼。 一个名叫阿衡的大臣,为讨好皇上,奏称要设天台敬祭天神。祖乙认为有理,便带领百官去祭天,却无济于事。万年知道后,忍不住就带着日晷和漏壶去见皇上,对祖乙讲清了日月运行的道理。祖乙听后龙颜大悦,感到有道理。于是把万年留下,在天坛前修建日月阁,筑起日晷台和漏壶亭。并派了十二个童子服侍万年。祖乙对万年说:"希望你能测准日月规律,推算出准确的晨夕时间,创建历法,为天下的黎民百姓造福。"有一次,祖乙传旨要阿衡去了解万年测试历法的进展情况。当他登上日月坛时,看见天坛边的石壁上刻着:日出日落三百六周而复始从头来。草木枯荣分四时,一岁月有十二圆。阿衡见此,知道万年的历法已研究成功,心中忐忑不安。他万分惧怕万年因创建历法而得宠,国君会怪罪自己提出祭祀天神的主意。于是,他阴谋策划,派了一个刺客去除掉万年。刺客攀上日月阁,见万年正在阁上观察星斗,便张弓搭箭,准备射死他。谁知,刺客被卫士发现,被当场缉拿。祖乙知后,惩处了阿衡,亲自登上日月阁看望万年。万年指着天象,对祖乙说:"现在正是十二个月满,旧岁已完,新春复始,祈请国君定个节吧。"祖乙说:"春为岁首,就叫春节吧。"冬去春来,年复一年。后来,万年经过长期观察,精心推算,制定出了准确的太阳历。当他把太阳历呈奉给

版式设计什么是版式设计、原则、形完整思想 版式设计是现代设计艺术的重要组成部分,是视觉传达的重要手段,表面上看,它是一种关于编排的学问;实际上,它不仅是一种技能,更实现了技术与艺术的高度统一。版式设计可以说是现代设计者所必备的基本功之一。 1.什么是版式设计 所谓版式设计,就是在版面上,将有限的视觉元素进行有机的排列组合。将理性思维,个性化地表现出来;一种具有个人风格和艺术特色的视觉传送方式。传达信息的同时,也产生感官上的美感。版式设计的范围,涉及到报纸、刊物、书籍(画册)、产品样本、挂历、招贴画、唱片封套和网页页面等平面设计各个领域. 2.原则 1.思想性与单一性 排版设计本身并不是目的,设计是为了更好地传播客户信息的手段。设计师以往中意自我陶醉于个人风格以及与主题不相符的字体和图形中,这往往是造成设计平庸失败的主要原因。 2.艺术性与装饰性 为了使排版设计更好地为版面内容服务,寻求合乎情理的版面视觉语言则显得非常重要,也是达到最佳诉求的体现。构思立意是设计的第一步,也是设计作品中所进行的思维活动。主题明确后,版面构图布局和表现形式等则成为版面设计艺术的核心,也是一个艰难的创作过程。怎样才能达到意新、形美、变化而又统一,并具有审美情趣,这就要取决于设计者文化的涵养。所以说,排版设计是对设计者的思想境界、艺术修养、技术知识的全面检验。 版面的装饰因素是由文字、图形、色彩等通过点、线、面的组合与排列构成的,并采用夸张、比喻、象征的手法来体现视觉效果,既美化了版面,又提高了传达信息的功能。装饰是运用审美特征构造出来的。不同类型的版面的信

息,具有不同方式的装饰形式,它不仅起着排除其他、突出版面信息的作用,而且又能使读者从中获得美的享受。 3.趣味性与独创性 排版设计中的趣味性,主要是指形式的情趣。这是一种活泼性的版面视觉语言。如果版面本无多少精彩的内容,就要靠制造趣味取胜,这也是在构思中调动了艺术手段所起的作用。版面充满趣味性,使传媒信息如虎添翼,起到了画龙点睛的传神功力,从而更吸引人,打动人。 趣味性可采用寓意、幽默和抒情等表现手法来获得。 独创性原则实质上是突出个性化特征的原则。鲜明的个性,是排版设计的创意灵魂。试想,一个版面多是单一化与概念化的大同小异,人云亦云,可想而知,它的记忆度有多少?更谈不上出奇制胜。因此,要敢于思考,敢于别出心裁,敢于独树一帜,在排版设计中多一点个性而少一些共性,多一点独创性而少一点一般性,才能羸得消费者的青睐。 4.整体性与协调性 排版设计是传播信息的桥梁,所追求的完美形式必须符合主题的思想内容,这是排版设计的根基。只讲表现形式而忽略内容,或只求内容而缺乏艺术表现,版面都是不成功的。只有把形式与内容合理地统一,强化整体布局,才能取得版面构成中独特的社会和艺术价值,才能解决设计应说什么、对谁说和怎样说的问题。 强调版面的协调性原则,也就是强化版面各种编排要素在版面中的结构以及色彩上的关联性。通过版面的文、图间的整体组合与协调性的编排,使版面具有秩序美、条理美,从而获得更好的视觉效果。 形式与原理 1.重复与交错 在排版设计中,不断重复使用的基本形或线,它们的形状、大小、方向都是相同的。重复使设计产生安定、整齐、规律的统一。但重复构成的视觉感受

孟庙,又称亚圣庙,为历代祭祀孟子的场所。孟子庙奉祀,始于宋景佑四年(公元1037年)。初建于邹城东北,距城13公里的四基山西南麓,孟轲陵墓之前。据孟林享殿内现存宋景佑五年《新建孟子庙记》碑文记载:此庙为孔子第四十五代孙孔道辅所创建。后因距城较远,瞻仰祭祀等诸多不便,又别建孟庙于邹城东郊,此为邹城有庙之始。此庙之具体位置、规模和建庙的确切年代,今已不能详考。宋宣和三年(公元1121年)复建孟庙于现址。现在之孟庙亦非宋宣和建庙之旧观,历经金、元、明、清数十次重修和扩建,才具有现在的规模。 现今之孟庙,坐落在邹城城区南部,为全国重点文物保护单位。它东倚文贤岗,西濒京沪铁路,北枕因利渠,南临邹济公路,县城市区环拱于北,凫峄诸山雄峙于南,俨如画屏。庙内古木森蔚,碑碣林立,庙之周围绕以红色垣墙。孟庙之面积,据元代元贞年重修孟庙碑记载:基地为19.4亩。1964年,邹县文物保管所曾进行一次面积实测:南北,由孟庙北墙至庙前河滨,全长为458.5米,垣墙之内为317.5米。东西,由西庙墙至东庙墙外柏树处,为95米,垣墙之内为85米。总面积为65.3亩。 孟庙建筑 孟庙是一处长方形,五进院落的古代建筑群,以方体建筑亚圣殿为中心,南北为一条中轴线,左右作对称式配列,有些地方又因地制宜地进行了适当安置。逐院前进,错落有致,起伏参差,院院不同、各具格局,充分体现了古建筑的特点。 庙之正南门为“棂星门”。“棂星”即指天上的天镇星,天子祭天必先祭棂星,孟庙第一道门以“棂星”命名,含有尊圣如天之意。“棂星门”高大威严,封建时代除农历二、八月祭祀孟子大典之日,或帝王钦差前来拜谒孟庙之时,才开此门,平时闭门不启。现为进入孟庙的正门。门内东西各建一座斗拱承托的木坊,左为“继往圣”、右为“开来学”,以表彰孟轲对儒学有“承先启后,继往开来”的功绩。上述三座木架结构的门坊为清康熙年间重修孟庙时所建。 进“棂星门”即为孟庙的第一进院落,北墙正中可见“亚圣坊”,此为第二道门坊。这座门坊为四柱三门,柱八棱,顶端装饰古瓶、朵云,类似华表。坊额正中刻楷书“亚圣庙”三字;东侧门楣坊心线刻云龙;两侧坊心线刻长有双翼展翅飞翔于流云之中的翼龙。石坊东侧竖有万历九年所立《邹国亚圣公庙》碑一幢。由此可知,这座门坊原为明代的孟庙大门,其建坊年代,当在立碑之前。穿过亚圣庙石坊,便进入了孟庙的第二进院落。院内古木苍苍、翳天蔽日,这些松桧大都800余年,虽历经沧桑,依旧枝干挺拔。古人对孟庙的树木多有赞颂,如“满林松柏带苍烟”、“云烟松柏不胜情”等诗句,读来生动传神,确是描出了孟庙林木的特点。更有大书法家董其昌,专题孟庙古桧:“爱此孟祠树,森然见典型。沃根洙水润,含气峄山灵。阅世磨秦籀,参天接鲁青。方知樗散寿,只入列仙经。”沿着古桧柏下的一条砖铺甬道北行,即到“仪门”。这是一座歇山式斗拱承托三启门洞的高大门楼。门额悬一竖匾,上书“泰山气象”四字,故又称“泰山气象”门。 越过“仪门”便是孟庙的第三进院落。院内东西各建一门,是平常出入孟庙的通道。东西门原名为“钟灵门”、“毓秀门”,清乾隆四年重修孟庙时改称为“知言门”、“养气门”。取义于孟子“淫辞知其蔽……”和“我善养吾浩然之气……”。两门的南侧分别建有“祭器库”和“省牲所”。据天启三年《重修孟夫子庙》碑记载:“天启三年二月建祭器库、省牲房各三楹。”这两处建筑是专为存放祭器和祭品的地方。院北三门并列:中为“承圣门”;东为“启贤门”;西为“致敬门”。孟庙由此分为东西中三路。承圣门前有一座高大的碑亭,重檐斗拱,琉璃碧瓦,贴金彩绘,富丽堂皇。亭内放置清代康熙《御制孟子庙碑》一幢,故名:康熙御笔亭。碑额浮雕泰山祥云、二龙戏珠,雕刻技艺精湛,形象逼真。碑座为一巨大怪兽,狮头、龟背、鹰爪、蛇尾。这是孟庙中现存最大一块石碑。碑文字体工整秀丽,为康熙二十六年四

2.日晷 【教学分析】 本课的主要活动是学生根据对赤道式日晷制作原型的了解,设计和制作简易赤道式日晷,并使用这个工具进行实地观影计时,发现不足,经反思与评价提出改进建议。因此,为了保证制作的高质量完成,本课前半部分的知识学习就显得很重要,学生了解了赤道式日晷的科学原理基础、结构和功能、使用方法等相关信息的意义就在于此。对于这些学习,上一单元《太阳、地球和月球》中第1课《影子的形成》和第2课《太阳下的影子》中建立的光影关系的科学概念,以及低年级对简单工具的使用和认识经验,都会提供一定的铺垫与支撑。 对于四年级学生来讲,设计与制作简易赤道式日晷会遇到一些困难,例如:晷面观察纸的同心圆绘制;晷针与晷面垂直的保持;方向的测定;晷面方向与实际方向的一致;晷面仰角的测量与确定等。教师要课前制作好课件或视频,给学生详细讲解示范。为保持学生对制作与测量的兴趣,教师可利用评价机制进行鼓励。 【教学目标】 (1)知道日晷是古代的计时工具,是以阳光下光影变化规律为科学原理基础,其中赤道式日晷相对准确,使用较广泛。 (2)掌握制作简易赤道式日晷的方法,积累实践经验,发展实践能力。 (3)愿意参与小组活动,主动承担小组任务,学会与他人合作。在制作过程中形成严谨、细致的科学态度,能积极投入到较长时间的观察记录中。 (4)体验古时候人们利用生活中的现象和自然规律,设计制作计时工具,从而方便生活的过程。 【教学准备】 材料准备: 教学课件:赤道式日晷的资料和图片、视频或模型。 学生制作材料:橡皮泥、牙签、吸管、铅笔、泡沫板、纸板(绘制好同心圆)、彩笔、自制直角三角板(其中一个锐角的度数与本地地理纬度相同)、尺子。 活动场地:教室内和教室外(阳光充足的校园里)。 【教学过程】 本课按照设计与制作类课程来组织教学过程,包括明确任务——收集信息(资料阅读)——设计制作(包括设计方案、动手制作、改进完善等基本步骤)——反思评价几个主要活动。 一、导入 师:在上节课,我们了解到人类发明的一些计时工具,还记得中国最早的计时仪器叫什么吗? 生:叫日晷,也叫日规。 师:古人们是怎么发明日晷的呢?我们可以一起来回忆一下上一单元我们学过的阳光下影子的变化规律是怎样的。 生:我们学过一天中阳光下物体影子的方向和长短都会有规律地变化。 生:早晨,影子在树的西边,中午在北边,傍晚在东边。 师:一天中影子的长短变化有什么规律呢? 生:一天中,物体影子由长变短再变长。 师:是这样吗? 生(齐):是。 师:古代人类通过长期的观察,也发现了这种自然规律,聪明而又有创造能力的人们就利用这个规律发明了一种计时工具,就叫日晷。(板书课题)日晷通常由晷面和晷针两部分

一、思想性与单一性 版面设计本身并不是目的,设计是为了更好地传播客户信息的手段。设计师以往中意自我陶醉于个人风格以及与主题不相符的字体和图形中,这往往是造成设计平庸失败的主要原因。一个成功的版面构成,首先必须明确客户的目的,并深入去了解、观察、研究与设计有关的方方面面。简要的咨询则是设计良好的开端。版面离不开内容,更要体现内容的主题思想,用以增强读者的注目力与理解力。只有做到主题鲜明突出,一目了然,才能达到版面构成的最终目标。主题鲜明突出,是设计思想的最佳体现。 平面艺术只能在有限的篇幅内与读者接触,这就要求版面表现必须单纯、简洁。对过去的那种填鸭式的、含意复杂的版面形式,人位早已不屑一顾了。实际上强调单纯、简洁,并不是单调、简单,而是信息的浓缩处理,内容的精炼表达,这是建立于新颖独特的艺术构思上。因此,版面的单纯化,既包括诉求内容的规划与提炼,又涉及到版面形式的构成技巧。 以产品本身作诉求重点,充斥整个版面,显得突出醒目 将图片处理成前明后暗的效果,加强主体形象的注视率; 版面构成简洁、主体诉求单一,使观众瞬间过目不忘,达到了产品宣传的最佳境界。 二、艺术性与装饰性 为了使版面构成更好地为版面内容服务,寻求合乎情理的版面视觉语言则显得非常重要,也是达到最佳诉求的体现。构思立意是设计的第一步,也是设计作品中所进行的思维活动。主题明确后,版面色图布局和表现形式等则成为版面设计艺术的核心,也是一个艰辛的创作过程。怎样才能达到意新、形美、变化而又统一,并具有审美情趣,这就要取决于设计者文化的涵养。所以说,版面构成是对设计者的思想境界、艺术修养、技术知识的全面检验。 版面的装饰因素是文字、图形、色彩等通过点、线、面的组合与排列构成的,并采用夸张、比喻、象征的手法来体现视觉效果,既美化了版面,又提高了传达信息的功能。装饰是运用审美特征构造出来的。不同类型的版面信息,具有不同方式的装饰形式,它不仅起着排除其他,突出版面信息的作用,而且又能使读者从中获得美的享受。 版面中富有艺术趣味的构成,具有浓烈的设计意识;

第二章排版的形式与原理 一、排版的形式与原理 电脑排版离不开艺术表现,美的形式原理是规范形式美感的基本法则。它是通过重复与交错、节奏与韵律、对称与均衡、对比与调和、比例与适度、变异与秩序、虚实与留白、变化与统一等形式美构成法则来规划版面,把抽象美的观点及内涵诉诸读者,并从中获得美的教育和感受,它们之间是相辅相成、互为因果的,既对立又统一地共存于一个版面之中。 1.重复与交错 在排版设计中,不断重复使用的基本形或线,它们的形状、大小、方向都是相同的。重复使设计产生安定、整齐、规律的统一。但重复构成的视觉感受有时容易显的呆板、平淡、缺乏趣味性的变化,故此,我们在版面中可安排一些交错与重叠,打破版面呆板、平淡的格局。 2.节奏与韵 节奏与韵律来自于音乐概念,正如歌德所言:―美丽属于韵律。‖韵律被现代排版设计所吸收。节奏是按照一定的条理、秩序、重复连续地排列,形成一种律动形式。它有等距离的连续,也有渐变、大小、长短,明暗、形状、高低等的排列构成。在节奏中注入美的因素和情感--个性化,就有了韵律,韵律就好比是音乐中的旋律,不但有节奏更有情调,它能增强版面的感染力,开阔艺术的表现力。 3.对称与均衡

两个同一形的并列与均齐,实际上就是最简单的对称形式。对称是同等同量的平衡。对称的形式有以中轴线为轴心的左右对称;以水平线为基准的上下对称和以对称点为源的放射对称;还有以对称面出发的反转形式。其特点是稳定、庄严、整齐、秩序、安宁、沉静。 4.对比与调 对比是差异性的强调,对比的因素存在于相同或相异的性质之间。也就是把相对的两要素互相比较之下,产生大小、明暗、黑白、强弱、粗细、疏密、高低、远近、硬软、直曲、浓淡、动静、锐钝、轻重的对比,对比的最基本要素是显示主从关系和统一变化的效果。 调和是指适合、舒适、安定、统一,是近似性的强调,使两者或两者以上的要素相互具有共性。对比与调和是相辅相成的。在版面构成中,一般事例版面宜调和,局部版面宜对比。 5.比例与适度 比例是形的整体与部分以及部分与部分之间数量的一种比率。比例又是一种用几何语言和数比词汇表现现代生活和现代科学技术的抽象艺术形式。成功的排版设计,首先取决于良好的比例:等差数列、等比数列、黄金比等。黄金比能求得最大限度的和谐,使版面被分割的不同部分产生相互联系。 适度是版面的整体与局部与人的生理或习性的某些特定标准之间的大小关系,也就是排版要从视觉上适合读者的视觉心理。比例与适度,通常具有秩序、明朗的特性,予人一种清新、自然的新感觉。 6.变异与秩序 变异是规律的突破,是一种在整体效果中的局部突变。这一突变之异,往往就是整个版面最具动感、最引人关注的焦点,也是其含义延伸或转折的始端,变异的形式有规律的转移、规律的变异,可依据大小、方向、形状的不同来构成特异效果。

日晷的制作方法 日晷的制作方法 1.用一张白卡片纸,剪制转尺、水平尺、刻度盘和垫圈。铆钉孔的大小按所采用的铆钉而定。转尺上的针孔和太阳像的标定位置,要同两个铆钉孔放在同一直线上。水平尺的铆钉孔要与水平尺的上边缘在一直线上,然后将转尺两端沿虚线向同一侧折起,与尺身成直角,如是太阳光即可经针孔成像在其标定位置上。 2.用半透明的纸描下来,贴到刻度盘上。注意刻度纸和刻度盘相贴时,两者圆心必须严格重合,“春分”、“秋分”的延长线必须对准“0°”线。然后再用量角器在刻度盘边上画出所在地的地理纬度刻度(从0°起,逆时针方向度量),并在此刻度与圆心之间画一直线。例如在上海就画出31°与圆心相连的直线。 3.用铆钉将针孔日晷组装起来。铆钉连接的部分应能灵活转动。 日晷的使用方法 1.左手拿住针孔日晷刻度盘,侧面正对太阳方向,并使自己画出的纬度指示直线尽可能准确地位于中心孔的竖直下方。 2.右手转动转尺,使太阳光穿过转尺上的针孔,形成一个针孔太阳像,正好落在转尺另一端“太阳像”标定位置上。然后,再用左手把刻度盘和转尺同时捏住,不让它们再动。 3.刻度盘上有十三根节气刻度线,每根线上都有时间刻度。

二十四节气的日期可以从日历上查得,使用时,当天的日期接近什么节气就按这一节气的刻度线来测时(如在7月23日“大暑”前后就选取标有“大暑”的刻度线)。左手固定了刻度盘和转尺后,右手将水平尺推成水平位置(必须尽可能准确)。这时水平尺的上边缘与所选定的(“大暑”)节气线相交于一个时间刻度,这一刻度的数值就是当地当时的时刻。 针孔日晷在我国广大中纬度地区是全年适用的。只是在北纬20.5°北回归线附近及其以南地区(相当于广州及其以南地区),在6月22日夏至前后的几个月中的中午前后(此时太阳升到天顶正中)不便使用。 针孔日晷测得的时刻在青岛、上海、福州一线与北京时间基本上是一致的。在北京南昌一线要加15分钟,呼和浩特、长沙、广州一线要加30分钟,兰州、成都一线要加1小时,东北地区要减去30分钟,可与北京时间基本一致。 日晷的分类地平式日晷 亦称水平式日晷(the horizontal sundiale),地平日晷的晷面必须严格水平,晷面和晷针之间的夹角就是当地的地理纬度。晷面刻度需要利用三角函数计算才能确定。适合低纬度的使用。 由于日晷的产生是从观察阳光下竖直物体影子的方向变化而开始的,因此最早的日晷可能是地平式日晷。但它必须在使用其他计时工具进行精确计时的条件下,根据表影随时间变化的实际情况来进行刻划,这显然是不方便的,但如果采用均匀刻划的方法又会带来相当大的计时误差。这是地平式日晷重大的缺陷。地平日晷制造容易,安装简便,除了把它作为一般的测时工具外,