《两小儿辩日》同步练习

孔子东游,见两小儿辩斗。问其故。

一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”

一儿以日初出远,( )。

一儿曰:“( ),及日中则如盘盂,( )?”一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,( )?”孔子不能决也。

两小儿笑曰:“( )?”

1.给加点字注音。

盂()沧()孰()汝()多知()乎

2.解释加点字

问其故()而日中时远也()两小儿辩斗()我以日始出时去人近()()及其日中如探汤()()孔子不能决也()孰为汝多知乎()()()

(2)选出正确的翻译

①孔子不能决也()A、孔子不能决定谁对谁错B、谁说你多知识呢?

②孰为汝多知乎?()A、谁认为你见多识广呢?B、孔子不能判断谁是谁非

3.翻译下列句子

?我以日始出时去人近,而日中时远也。

?日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?

(3)孔子不能决也

(4)孔子东游,见两小儿辩斗

4.从文中哪一句话可见两小儿辩论内容的复杂性?

答:

5.“孰为汝多知乎?”你觉得这能怪孔子吗?这说明了什么?

答:

6.两小儿的“辩斗”对你有什么启发?请联系实际谈谈。

答:

7、用“|”将课文划分为三部分,并写出层意。

第一层:__________________________________________________

第二层:_____________________________________________________

第三层:______________________________________________________

8、本文主要通过______描写来表现人物,展开故事情节。

9、找出本文的通假字,并写出本义。_________________________

10《两小儿辩日》选自_______ _

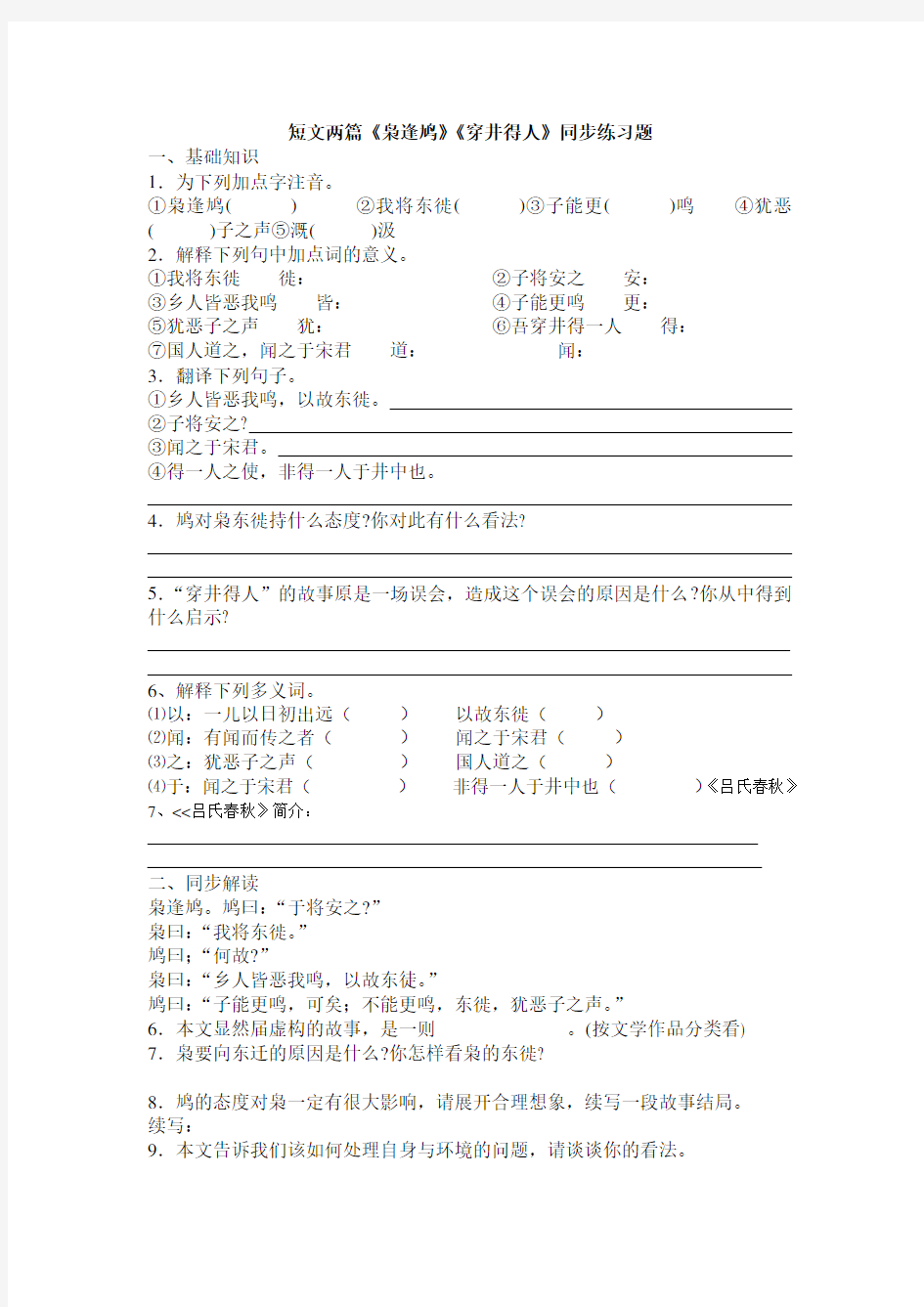

短文两篇《枭逢鸠》《穿井得人》同步练习题

一、基础知识

1.为下列加点字注音。

①枭逢鸠()②我将东徙()③子能更()鸣④犹恶()子之声⑤溉()汲

2.解释下列句中加点词的意义。

①我将东徙徙:②子将安之安:

③乡人皆恶我鸣皆:④子能更鸣更:

⑤犹恶子之声犹:⑥吾穿井得一人得:

⑦国人道之,闻之于宋君道:闻:

3.翻译下列句子。

①乡人皆恶我鸣,以故东徙。

②子将安之?

③闻之于宋君。

④得一人之使,非得一人于井中也。

4.鸠对枭东徙持什么态度?你对此有什么看法?

5.“穿井得人”的故事原是一场误会,造成这个误会的原因是什么?你从中得到什么启示?

6、解释下列多义词。

?以:一儿以日初出远()以故东徙()

?闻:有闻而传之者()闻之于宋君()

?之:犹恶子之声()国人道之()

?于:闻之于宋君()非得一人于井中也()《吕氏春秋》7、<<吕氏春秋》简介:

二、同步解读

枭逢鸠。鸠曰:“于将安之?”

枭曰:“我将东徙。”

鸠曰;“何故?”

枭曰:“乡人皆恶我鸣,以故东徒。”

鸠曰:“子能更鸣,可矣;不能更鸣,东徙,犹恶子之声。”

6.本文显然届虚构的故事,是一则。(按文学作品分类看) 7.枭要向东迁的原因是什么?你怎样看枭的东徙?

8.鸠的态度对枭一定有很大影响,请展开合理想象,续写一段故事结局。

续写:

9.本文告诉我们该如何处理自身与环境的问题,请谈谈你的看法。

晏子使楚

一.用原文中的语句填空。

表明楚王一开始就不怀好意的句子是?当楚王突然提出质问时,晏子回答:所然者何?_____._______,______,________?

二.重点实词

①晏子将使楚使:

②谓左右曰谓:左右:

③齐之习辞者也习:辞:

④今方来,吾欲辱之方:辱:

⑤左右对曰对:⑥王曰,何坐坐:

⑦楚王赐晏子酒,酒酣赐:酣:

⑧吏二缚一人诣王诣:⑨缚者曷为者也曷:

⑩齐人固善盗乎固:善:

⑾晏子避席对曰避席:⑿叶徒相似徒:

⒀所以然者何所以:然:

⒁圣人非所与熙也熙:⒂寡人反取病焉病:

三.重点虚词

①楚王闻之之:晏婴,齐之习辞者也之:

今方来,吾欲辱之之:得无楚之水土使民善盗耶之:

②吾欲辱之,何以也以:以故东徙以:

③过王而行而:有闻而传之者而:

④为其来也,臣请缚一人为:王曰,何为者也为:

缚者曷为者也为:橘生淮南则为橘为:

⑤橘生淮南则为橘则:⑥今民生长于齐不盗于:

⑦为其来也,臣请缚一人其:其实味不同其:

四.解释下面的句子。

(1)吏二缚一人诣王。

(2)叶徒相似,其实味不同。

(3)得无楚之水土使民善盗耶?

五.内容探究:

13.“吏二缚一人诣王”的目的是什么?

14. 楚王戏晏婴,你认为是善意的还是恶意的?为什么?

15. 结尾处写“王笑曰”,你觉得写出了当时楚王什么样的心态?

16. 如果是你,你还有更好的回答方法吗?如果没有,请说说晏子的回答好在哪里?

17.晏子的回答采用了什么方法?

18.你觉得晏子是一个怎样的外交家?

咏雪

1、填空。

《咏雪》、《陈太丘与友期》选自余嘉锡《世说新语笺疏》。作者是南朝宋(),《世说新语》是由他组织一批文人编写的。

2、解词。

(1)寒雪日内集。内集:。

(2)俄而雪骤。俄而:。

(3)未若柳絮因风起。因:。

3、理解性默写

(1)交代咏雪背景的句子:。(2)咏雪的直接原因:。

(3)两个比喻句:。(4)谢道韫对雪的描述是:。

(5)补充点明谢道韫身份的句子表示:即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

4、用原文填空。

时间:地点:事件:人物:

5、问答题。

(1)“寒雪”、“内集”、“欣然”、“大笑乐”等词语营造了以种怎样的家庭气氛?答:

(2)对于谢太傅的出题,兄子和兄女分别给出什么答案?

答:兄子:。兄女:。(3)为什么“公大笑乐”?

答:。(4)“未若柳絮因风起”被后人称为咏雪佳句,妙在何处?

答:①。②。(5)你认为谢太傅究竟满意谁的答案?为什么?

答:

。(6)你学过的古诗词中咏雪佳句?请写出一两句来。

6、翻译。

(1)俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”

(2)兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”

(3)即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

优质课教案 《两小儿辩日》 六年级语文 李立峰 淮滨县王店二中 2017-3

《两小儿辩日》教案 教学目标: 知识与技能:学会本课3个生字,能根据课后注释疏通文意。 过程与方法:有感情地朗读课文。背诵课文。 情感态度与价值观:理解课文内容,学习古人为认识自然、探求真理而善于动脑、大胆质疑的精神及孔子谦虚谨慎、实事求是的科学态度,体会学无止境的道理。 重难点: 理解课文内容,学习古人为认识自然、探求真理而善于动脑、大胆质疑的精神及孔子谦虚谨慎、实事求是的科学态度,体会学无止境的道理。 教学设计: 一、游戏激趣导入 猜一猜:——他是春秋末期的思想家、教育家,儒家学派的创始人。(孔子)请同学给大家补充介绍有关他的文学常识。孔子说过许多精辟的话,直到今天还给我们深深地启迪,能背一两句吗? 可这位以博学多闻而著称的伟大哲人在往东方各国游历的路上却被两个小孩的争执给难倒了。到底是什么难题难倒了这位对中国历史文化以深刻影响的卓越智者呢?今天,我们一起走进《两小儿辩日》去看个究竟。。 二、温故知新 1.(出示幻灯片2 温故知新)辨析“辩、辨、辫”并简释文题中的“辩”。 2. “日”与“曰”区分,你能背诵有“日”的诗句吗?。 3.释题:两小儿辩日(出示幻灯片3常识简介) 4.质疑:从题目你知道了什么?你还想知道什么? 三书读百遍,其义自见 (一) 初读课文,整体感知 要求读准字音,(出示幻灯片4词语),检查预习情况 (二)有韵味地朗读课文。助媒体画面展示全文。反复诵读,共同感受古文的“韵律美”,以期达到熟读的效果,为深入理解课文铺平道路。 出示要求:出示幻灯片5读对、读通、读懂.。(出示幻灯片6课文)(三)小组合作,理解重点词语。 1.结合课下注释,引导学生用查字典或联系旧知识的方法理解重点词语。

《两小儿辩日》同步练习 孔子东游,见两小儿辩斗。问其故。 一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。” 一儿以日初出远,()。 一儿曰:“(),及日中则如盘盂,()?”一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,()?”孔子不能决也。 两小儿笑曰:“()?” 2.解释加点字 问其故()而日中时远也()两小儿辩斗( 始出时去人近()()及其日中如探汤()(子不能决也()孰为汝多知乎()()( )谁是谁非 3.翻译下列句子 ⑴我以日始出时去人近,而日中时远也。 ⑵日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎? (3)孔子不能决也 (4)孔子东游,见两小儿辩 (5)孰为汝多知乎? (6)4.从文中哪一句话可见两小儿辩论内容的复杂性? 答: 5.“孰为汝多知乎?”你觉得这能怪孔子吗?这说明了什么?答: 6.两小儿的“辩斗”对你有什么启发?请联系实际谈谈。 答: 7、本文主要通过______描写来表现人物,展开故事情节。)我以日)孔)

9、找出本文的通假字,并写出本义。_________________________ 10.《两小儿辩日》选自________ 11、两个小孩对太阳的远近的理解似乎都有道理,他们分别从什么角度来思考个问题的? 答: 12、这两个小孩对太阳的探究,体现了一种什么态度? 答: 参考答案: 2、(1)争辩、争论(2)距离(3)热水(4)判断(5)谁通“智” 4、孔子不能决也。 5、不能。因为这是当时人不能解决的问题。说明一个人懂得的知识总是有限的,知识无穷尽,即使是博学多闻的孔子也会有所不知。 6、如:知之为知之,不知为不知;围绕要大胆质疑等方面来答等。 11、一个是从形状的角度,一个是从温度的角度。 12、对事物的探索研究的态度。 对比练习 短文两篇《枭逢鸠》《穿井得人》同步练习题 一、基础知识 1.为下列加点字注音。 ①枭逢鸠()②我将东徙()③子能更()鸣④犹恶()子之声⑤溉()汲 2.解释下列句中加点词的意义。 ①我将东徙徙:②子将安之安: ③乡人皆恶我鸣皆:④子能更鸣更: ⑤犹恶子之声犹:⑥吾穿井得一人得: ⑦国人道之,闻之于宋君道:闻:

《两小儿辩日》教学设计 教学目标: 1、指导学生学会三个生字盂、沧、汤。 2、指导学生朗读课文,背诵课文。 3、引导学生借助注释,了解课文每句话及全文的意思。重点了解两小儿争辩的问题是什么,他们各自的理由是什么. 4、感受两小儿的聪明好问及孔子实事求是的治学态度. 教学重点: 引导学生借助注释,了解课文每句话及全文的意思. 教学难点: 了解两小儿争辩的问题是什么,他们各自的理由是什么. 课前准备: 学生: 1、收集孔子的有关资料。 2、收集有关资料,试着用科学的道理解释太阳距离地球远近的问题。教师:制作课件 教学时间:一课时 教学过程: 一、谈话导入: 1、同学们,你们知道孔子吗?你们对他了解有多少? 2、的确是这样,(幻灯片出示)孔子不但是我国古代伟大的思想

家,教育家,政治家,儒家学派创始人,而且他满腹经纶,学富五车。相传他有弟子三千,其中有成就者就有七十二人;他是“世界十大历史名人”之一;他先进的教育思想穿越两千多年的历史长河,直到今天仍闪烁着智慧的光芒;他的圣贤名早已飞出国门,扬名世界。除此之外,他说的一些话,也被后人广为传颂:孔子说:“知之为知之,不知为不知,是知也”,他还说过:“听其言,关其行”也就是说评价一个不但要看他是怎样说的,更要看他是怎样做的,也就是说做人要言行一致,我们的万事之表孔子,是不是像他说的那样呢?刚好,<列子>中一个故事告诉了我们这个问题的答案.(师板书课题,生读题) 二、预习检查: 同学们,课前我们都预习了课文,并且完成了导学稿中预习检测部分的练习题,题做的怎么样呢!老师来检查一下,我们来看预习检测第一题?(幻灯片出示预习检测部分的两个问题。) 1、检查生字预习情况:(小黑板)出示三个生字(盘盂、沧沧凉凉、 探汤)。 过渡:字词掌握的这么好,课文读的怎么样呢?我们来接着看第二题吧。 2、师(小黑板)出示“我以日始出时去人近”请同学们用斜线划出 这句话的停顿、节奏. A、指名画节奏,读出来。 B、大家认为应该这样停顿吗?你为什么要这样画呢?

《两小儿辩日》练习-.解释下列加点字: 1、见两小儿辩斗( ? ?) 问其故() ? 2、我以日始出时去人近( ? ? )( ) 3、而日中时远也( ? ?) 及日中则如盘盂( ) 4、此不为远者小而近者大乎( ■ ) 5、口初出沧沧凉凉( ? ?) 及其日中如探汤() ■ 6、孔子不能决也( ■ ) 7、孰为汝多知乎( ? ? ? ? )( ) ( )( ) 2.—词多义: ⑴为①此不为远者小而近者大乎为: ②孰为汝多知乎为: ③而能以天下事为己任为: ⑵其①问其故其:②及其日中如探汤其:_ ③未有其比其:_________________ 二、句子翻译: 1、孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。 2、我以口始出时去人近,而口中时远也。

3、日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎 4、孔子不能决也。______________________________________________________ 5、孰为汝多知乎!_____________________________________________________ 三、内容理解: 1、 _____________________ 本文选自 _____________ ,相传是_____________ 时期所 撰 2、两小儿辩日对我们的启示是: 3、文中孑L 子给我们的启示是: 4、古今异义: ⑴日中如探汤汤:古义:今义: ⑵我以日始出时去人近去:古义:今义: 5、划分句子的朗读节奏。

⑴我以El始出时去人近⑵此不为远者小而近者大乎 6、文学常识填空。 (1)《两小儿辩日》选自《》,据说是__________ 时期_________ 所作。 ⑵《两小儿辩日》中,两个小儿辩论一天中太阳大小的变化情况,一个 从—角度出发,一个从—角度出发,故得出相反的结论。说明了— ___________________________ 道理,表现了他们__________________________ ___________________________ 的可贵精神。 7、这则故事可以给我们以多方面的启示。请写出你所得到的一种启示。 8、从文中哪一句话可见两小儿辩论内容的复杂性 9、两小儿能对这个复杂的自然现象提出疑问,说明了什么 10、“孔子不能决”说明了什么 11、两小儿“辩斗”对你有什么启发 孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。 一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。” 一儿以日初出远,而日中时近也。

《两小儿辩日》教学设计 一、教材分析 《两小儿辩日》是人教版教材第十二册中的一篇文言课文。文章讲的是古时候两个小孩凭自己的直觉,一个认为太阳在早晨离人近,一个认为太阳在中午离人近,为此,各持一端,争执不下,就连孔子这样博学的人也不能作出判断。这个故事既渗透了要主动认识自然、探求客观真理,并大胆质疑的科学态度;也说明了知识无穷,学无止境,再博学的人也会有所不知,应该实事求是的道理。 二、学习目标 1、根据课后注释理解文章内容,并反复诵读课文,产生自己的独特感受,力争达到“熟读成诵”。 2、学生初步感受文言文的特点,产生学习文言文的兴趣。 3、感受两小儿的聪明可爱及孔子实事求是的科学态度,体会学无止境的道理。 三、教学重难点 教学重点:学生正确、流利、有感情地朗读课文。 教学难点:理解重点词句,体会故事蕴含的哲理。 四、教学过程 一、课前两分钟 背诵《论语》中的名句 ①三人行,必有我师焉、②知之为知之,不知为不知,是知也。③学而时习之,不亦说乎?友朋自远方来,不亦乐乎? 子曰:“人而无信,不知其可也。”子曰:“朝闻道,夕死可矣。” 二、以“辩”为眼,初识“辩日” 1、同学们,中国的文字是世界上最美也最有趣的文字,大家看,两个辛之间加上一个部首可以构成几个不同的字?(用日历牌换字) 2、我们今天学的课文中有一个“辩”字,《两小儿辩日》,结合预习课题中的辩你是怎样理解的? 这个课题是什么意思?

辩论的结果怎样呢?谁又参与了这场辩论呢?现在就让我们进入课文的学习。 3、这是一篇文言文,我们以前还学过哪些文言文?(杨氏之子、伯牙绝弦学弈),你是怎样学习的? 交流文言文学习方法。 师:我们今天就可以用这种方法学习。谁能介绍一下《两小儿辩日》的作者和出处? 生介绍列子和《列子·汤问》。 三、读通课文,掌握断句 ㈠生自读课文 师:把书打开,我们先来试着读一读课文,争取读得正确流利,遇到难读的地方就多读几遍。 ㈡生练读课文,指一生读课文。 ㈢师范读:老师发现同学们在断句方面存在困难,老师给大家范读一下,认真听,看看你的停顿是不是和老师一样呢?师范读,让学生照着教师的样子读一读。 ㈣找一生读,师评价 ㈤学生再练,齐读(课件出示全文断句) 四、理解课文,深明“辩日” ㈠师提出要求:课文你们读得真好,现在看书,结合书下注释和你自己查阅的资料,想想你都读懂了哪些内容?如果有不懂的地方做上标记,可以提出来和大家交流。 ㈡生读文思考,并小组交流 ㈢交流共议 1、孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。 辩斗:辩论,争论。东游:向东游学。有一天,孔子到东方游学,看到两个小孩为什么事情争辩不已,便问是什么原因。 师追问:关于这句话,你还了解什么?预设生答:全文总起句,交代了事情的起因。出场人物有三个:孔子和两个小孩。孔子的生平。师大屏幕适时出示孔子像,屏幕介绍:孔子,儒家学派创始人,春秋末期的思想家、政治家、教育家,后世尊称为圣人。

六年级语文《两小儿辩日》评课稿 六年级语《两小儿辩日》评课稿 《两小儿辩日》一,并不以语言的激情而感动读者。但本的人意义,却往往在于教师、学生对它的态度和认识。事实上,这一本的中心要点,在于“辩斗”,于辩斗中显现人的精神。潘老师非常准确而敏锐地抓住了其中的两组关键词语:车盖、盘盂,苍苍凉凉、探汤。而这正是引出“辩斗”的先导。在这里,教师非常巧妙地通过学生对这些词语之关系的探讨,明修栈桥,暗渡陈仓,很自然地将课堂气氛引向了“辩斗”。王崧舟的这一导入策略,表面上看是对常规课堂教学的妥协,实质上却是利用了听课者的期待视野,制造了一种非常规的阅读心理,从而达到了“陌生化”效果。 对于“辩斗”,一般人都认为是《两小儿辩日》一课的精华所在。这固然不错,但也往往会招致一些质疑。譬如:为何辩斗?辩斗如何能促进“语”?可是,当我们仔细分析整节课堂的进程之后,我们惊奇地发现,“辩斗”竟是王崧舟极力倡导的“诵读”的另类形式,是一种突破语言的囚笼,达到思想之表现的途径。 就整堂课而言,传统的诵读形式并不多见,虽然其精神仍是一以贯之。潘老师一直认为,诵读是感悟作品的基本策略,是“唤醒感觉的过程”,是“激活诗意的过程”。因此,

他鼓励学生的,是在诵读中找到自己: 师:好的,这是你的发现。你把这两处找到,读给大家听听,行吗?不着急,听清楚要求。注意你在读的时候,这四个词语怎么读,你琢磨琢磨。(对大家)我们听,他是怎么读这两小儿的话的,这四个词他是怎么读的。 这里的“琢磨琢磨”,耐人寻味。即如潘老师后说的,“四个词读得重一些,读得强调一些,更能让人感受到他们说的都是事实。”因此,诵读的结果,是读者借语言的声响彰显了内心思想。但既是事实,辩斗自然便要发生。在《两小儿辩日》一课中,辩斗正成为了诵读的又一具体形式。我们看到,无论是师生辩斗,还是生生辩斗,参与者从不曾脱离本;而辩斗中先导词语的及时变化,又无不映射出教师对诵读进程的把握和学生对本意义的理解提升:…… 师:一儿曰—— 组1:日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎? 师:一儿曰—— 组2:日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎? 师:一儿坚持曰—— 组1:日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?

《两小儿辩日》教案设计 一、教学内容:人教版第十一册第26课 二、设计理念 1、以新课程理论为导向,构建新颖的课堂教学模式; 2、以文言文特点为根本,构建目的要求和能力结构 三、学习目标 1、反复诵读课文,形成自己的独特感受,力争达到“熟读成诵”。根据注释理解文章。 2、初步感受文言文的特点,产生学习文言文的兴趣。 3、感受两小儿的聪明可爱及孔子实事求是的科学态度,体会学无止境等道理。 四、教学准备 1、学生课前收集有关太阳与地球之间关系方面的资料。 2、准备多媒体课件。 五、教学过程

(一)问题导入,感知大家风范,激发学习热情 同学们,你们知道,我们伟大的祖国,从古代有哪些有名的人物?是的,孔子(前551-前479),名丘,字仲尼,鲁国人。中国春秋末期伟大的思想家和教育家,儒家学派的创始人,被人们称为圣人。然而就是这样的一个圣人,有一次竟被两个小孩的问题所难倒。大家一定想知道这到底是怎么回事,战国时郑国人列御寇在他的《列子》这本书中,将这件事记录了下来,这就是我们今天要学习的课文。(板书课题:两小儿辩日)。说说题目的意思。 【设计意图】通过问题的导入和对孔子生平事迹的介绍,让学生初步感知作为一代思想家、教育家的孔子的大家风范,从而激发学生学习本文的兴趣,自然而然地导入下文。 (二)以读为本,目的明确,层次清楚 1、请同学们自由地把课文读一遍,要求读准字音。 2、大家在读准字音的基础上再把课文读一遍,注意句子的停顿。(出示课文课件,在需要停顿的地方打上“/”,学生在书上做好记号,练读。)

3、读准字音停顿后,边读课文边看后面的注释,把课文读懂,知道课文讲了一件什么事。(古时候两个小孩凭着自己的直觉,一个以太阳在早晨离人近,一个认为在中午离人近。为此,各持一端,争执不下,连孔子这样博学的人也不能作出判断。) 4、请几位同学将课文读一下,学生评议。 5、教师把诗文范读一遍,学生评议。 6、出示课件,让学生带着三个问题读课文,思考找出问题的答案。 A、课文讲的是两个小儿在争论() ①、太阳离人的远近问题。 ②、太阳在不同的时候的大小问题。 ③、太阳在不同的时候的冷热问题。 B、对这一问题,两小儿的看法截然不同,从文中找出相关的语句,画上“——”。 C、两个小孩的理由各是什么?分别用()、<>标出文中相关的语句。 7、已做好的同学可以相互交流。指名回答问题。 8、第三四小节是这篇课文的重点,着重阐述

《两小儿辩日》练习 一、解释下列加点字: 1、见两小儿辩斗() ? ? 问其故() 2、我以日始出时去人近( ) ? ? () 3、而日中时远也() ? ? 及日中则如盘盂() 4、此不为远者小而近者大乎()

5、日初出沧沧凉凉() ? ? 及其日中如探汤.()

6、孔子不能决也( 7、孰为汝多知乎()( ) ? ? ? ? ()() 2 ?—词多义: ⑴为①此不为远者小而近者大乎为:_ ②孰为汝多知乎为:—

③而能以天下事为己任为:

⑵其①问其故其:____________________ ②及其日中如探汤其:______________ ③未有其比其:_______________ 2 ?⑴①为:动词,是②动词:说、认为 ③作 ⑵①其:那②它③他的或他们的 句子翻译: 孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。 我以日始出时去人近,而日中时远也。 日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎? 孔子不能决也。 孰为汝多知乎! 内容理解: 本文选自_____________ ,相传是_____________ 时期__________________ 所撰。 两小儿辩日对我们的启示是: ____________________________________________________ 文中孔子给我们的启示是: ______________________________________________________

4、古今异义: ⑴日中如探汤汤:古义:_______ ______ 今义:________________ ⑵我以日始出时去人近去:古义:_____________ ______ 今义:________________

两小儿辩日文言文教学 两小儿辩日文言文教学 九年义务教材人教版第十二册第一次选编的文言文,其意图是让学生逐步了解文言文这一中国源远流长的文化瑰宝,积累一定的文言文的基础知识,增强学习文言文的兴趣和运用文言文的基本技能,为初中更多更好地学习文言文打下坚实的基础。《两小儿辩日》就是其中的一篇,在教学中,我针对文言文的特点,联系学生的实际,激活中国,孕伏方法、整合目标,使学生轻松地理解了课文内容,圆满地完成了既定的教学目标。 一、激活中国 应该说,大部分学生是第一次接触文言文,他们对此既新奇,又有点畏惧,猛一看,初学的都是新知,其实,文言文也是来源于生活,学生原有的语言知识和语言经验中就有许多关于文言文,只是大家全然不自觉而已:激活原有知识和经验,使之成为认知的中国,新知的生长点,对建构文言文初步认识具有重要的意义,也合乎由易到难,温故知新,循序渐进的教学原则。在教学中,我采用成语导入,古装戏录像展示,拉近了白话与文言的距离,也在一定程度上消除了学生对文言的陌生感和畏惧感,在学生朗读课文之前,用现代白话讲述课文的故事内容,大大降低了学生疏通文章,理解内容的难度,在读熟课文,对照注释,理解文章时,采用小班合作学习的方法,让学生根据各自的生活实际理解,讨论,校正,因大家的知识储备,生活经历

相关不大,都能各抒己见,观点也易于接受,最终形成正确的见解。课后,布置学生读读说说文言文《守株待兔》、《拔苗助长》等文言文,由于故事内容为大家所熟知,新旧互见,收到了更好的效果。 二、孕伏方法 任何事情有方法可循,问题就可迎刃而解,马克思主义哲学的方法论和“学贵得法”就是强调了这一点。诵读,有助于形成文言文的`语感和积累文言词汇,是学习文言文基本方法,教学中,我注重诵读训练,深得其法。上课伊始,教者声情并茂朗读,一下子把学生吸引住,并告诉学生,等他们淀粉地这篇文言文,也一定读得像老师一样好,甚至超过老师,学生的积极性被调动起来,课堂气氛顿时活跃起来,接着安排学生自由朗读,到读熟为止,小组合作学习,理解文意,并讨论该怎样读每一句话,请学生上台领读,大家证券共同提高,再分角色读,在此基础上,进行表演,最后一齐背诵,这样层层深入,使学生在诵读的过程中加深了对课文的理解,不知不觉地把文言内化为自己的语言,同时,也掌握了学习文言文的基本方法,同时,加强文言文与现代白话文的共同点,即沟通古今联系,利用学生熟知的词汇句式去学习文言文,这是学习文言文的另一基本方法,如理解“问其故”时,让学生设身处地地想一想,如果你遇到了这种情况,会怎样说,怎样写,让学生明白两者的意思是一样的,只是说法不同而已,在学习文言文的起步就孕伏科学的学习方法,对学生升入中学乃至终生学习都将受益匪浅。 三、整合目标

《两小儿辩日》精彩片段评析 刘晓伟老师执教《两小儿辩日》,引导学生在读中理解、体验,学生在读、思、议中从感知到理解,再向评价性阅读水平发展,赢得了各省参加听课的老师的激赏,现摭拾若干片段加以评析,与大家共赏。 (生在小组内读课文后) 师:谁能用自己的话说说这个故事?先看第一自然段。 生:孔子周游列国,遇到两个小孩在争辩太阳,问其中的原因。 师:非常棒!我第一次读课文时,差点把“游”当作“游玩”,你把它当作什么? 生:周游。 师:你是怎么弄明白的? 生:我从课外书上知道,孔子是鲁国人。他周游列国。 师:这位同学做到了课内外相结合,这叫融会贯通,值得鼓励。(生掌声)谁能把二、三自然段连起来说一说? 生:有一个小孩说,我看见日出的时候太阳离人很近,中午时离人很远。有一个孩子不同意,又说日出时太阳远,日中时离人近。于是就争论起来。 生:一个孩子说,日出时太阳像车盖一样大,日中时太阳跟盘盂一样小,难道不是太阳远的时候小,近的时候大吗? 师:第四自然段写什么呢? 生:另一个小孩说,日出时很凉爽,而到中午时就非常热。这不是近的时候热,而远的时候凉吗? 师:我相信如果你不紧张,会说得更好。现在这三个自然段还有问题吗?不过,我注意到了这个同学说到“探汤”时特简洁。你能说说“探汤”是什么意思吗? 生:热水。 师:在这里是指什么? 生:指像热水一样热。 师:大地在太阳的炙烤下,酷热难当。“汤”作为“热水”在成语中经常出现,能说出一两个来吗? 生:固若金汤。 师:好,非常坚固。能再想一个?“赴汤蹈火”听说过吗? 生:听说过。 师:故事说到这,大家明白了两小儿辩论太阳的什么了。请迅速阅读屏幕,把你认为正确的那个写下来。(生各自写题板。) 师:现在互相交流,看一看,能否大声告诉我你选择的是哪一个? 生:A(B)! 师:有不同的答案。选A的举手,说说理由。 生:我选A。因为第一个小儿说:我以日始出时去人近,说的是上午的太阳离我们近。 师:你认为他们在争论太阳的大小,还有远近? 生:争论大小,也争论远近,还有凉热。 生:我认为,XX同学说的他们争太阳的大小、冷热,都是为了证明上午还是中午太阳到底离我们是远还是近。 师:这才是核心呢。同意这种说法的请举手。(环视一下)暂时还心存疑惑的,呆会儿问老师。 生:我补充一点,“日初出大如车盖,及日中则如盘盂”这句话是说太阳远时小,近时大。他是辩论太阳的远近。

(七)年级(语文)学科教案(总第课时) 任课教师:张利娟授课班级:七年级授课时间:2011年元月审核签名: 教学内容:《两小儿辩日》 教学目标(包括知识与技能、过程与方法、情感态度价值观) 知识与技能: 1、能流利、正确诵读、背诵文言文。 2、积累文言词语,理解课文大意。 3、理解故事寓意。 过程与方法: 1、结合课下注释,疏通文意。 2、在小组合作中通过探究理解本文寓意。 情感态度价值观: 学习古人为认识自然、探求真理而善于动脑、大胆质疑的精神及孔子谦虚谨慎、实事求是的科学态度,体会学无止境的道理。 教学资源 1、学生搜集《列子》及孔子资料。 2、多媒体课件。 教学整体设计 突出重点: 积累文言词语,疏通课文大意、理解故事寓意题。通过学生诵读、自主合作探究来突出本节课教学重点。 突破难点: 用科学知识解答两小儿提出的问题。通过小组合作探究、教师点拨提示来突破教学难点。 整体设计: 1、《两小儿辩日》故事生动,篇幅短小、寓意深刻,因此,教学以目标解析为依托,教师预设课堂核心问题,通过自读、圈点勾画、小组合作交流等形式,让学生在自主学习的基础上,通过小组讨论教师分析与点拨,完成教学重点难点的突破,课后辅以一定作业予以强化。 2、本节课拟设计以下教学环节:课前准备、目标解析、自主学习、精讲与训练、检测与评价,作业布置。

教学过程教学心得学生活动教师活动 一、课前准备: 1、学具、学习用品准备。 2、搜集《列子》及孔子资料。检查: 1、教材、资源、两支笔你准备好了吗? 2、教师巡回检查课前准备。 二、目标解析: 1、能流利、正确诵读、背诵文言文。 2、积累文言词语,理解课文大意。 3、理解故事寓意。解析:《两小儿辩日》故事生动,篇幅短小、寓意深刻。通过学习可以了解古人为认识自然、探求真理而善于动脑、大胆质疑的精神及孔子谦虚谨慎、实事求是的科学态度,体会学无止境的道理。 三、自主学习: 试试: 1、了解《列子》及孔子。(引导学生从名、时、地、作、评等角度简记孔子。) 2、检测预习(关注生字词)。 模仿: 1、听范读,学读法。 2、同桌互读、互评。 3、全班齐读。 4、分角色朗读。示范: 1、《列子》一书相传是战国时期郑国人列御寇所著,该书中保留了不少古代的民间故事和寓言故事。 孔子(公元前551—公元前479)名丘,字仲尼。鲁国(今山东曲阜)人,春秋末期思想家、政治家、教育家,儒家学派创始人。他的一生言行被他的学生编成《论语》一书,留传于世。 2、介绍朗读要点:重音、停顿、节奏、感情。 3、范读:一儿曰:“我以/日始出时/去人近,而/日中时/远也。”一儿以/日初出远,而/日中时/近也。 四、讨论、点拨、展示(包括讨论训练、展示点拨两大环节) 核心问题(一)1、疏通文意,理解文中有关字句。 提示: 1、结合书下注释。 2、小组讨论。 核心问题(二):学习本文你从中得到什么启示? 提示: 1、画出文中写两小儿辩斗的观点、理由及孔子的态度的句子。 2、两小儿为什么会有不同的看法?博学的孔子对这两小儿争辩的问题无法裁决又说明什么? 方法:勾画圈点批注,提出疑问。精讲: 1、重点字词 孔子东游向东问其故原因 我以日始出时去人近认为距离 此不为远者小而近者大乎是,就是 及日中如探汤到热水 孰为汝多知乎谁;同“谓”,说;你;同“智”,智慧。 2、辩日启示 (1)、宇宙无限,知识无穷,学无止境,即使是博学多闻的孔子也会有所不知。我们要不断学习。 (2)、认识自然,探求客观事理,要敢于独立思考。 大胆质疑。 (3)、知之为知之,不知为不知,不要“强不知以为知”,要诚实谦虚。

25、短文两篇 (建议安排2课时) [学法导引] 本文包含两篇文言文,表现的都是古人对大自然的探索。《夸父逐日》是我国最早的神话之一。文中巨人夸父敢于与太阳赛跑,最终口渴而死,他的手杖化为桃林。这个奇妙的神话表现了夸父无比的英雄气概,反映了古代人民勇于探索,敢于征服大自然的强烈愿望和顽强意志。《两小儿辩日》是选自《列子》的一则短文,写两小儿为太阳的离人远近争论不休,博学多识的孔子竟也无法决断的故事,以此说明人懂得的东西总是有限的,而知识却无穷尽,同时,还反映了古人为认识自然、探求客观事物而独立思考、大胆质疑的精神。 学习时,要先借助工具书及文下的注释疏通字词,弄清文义,再进一步反复诵读,深入思考,把握神话故事的表现手法,及两则短文给予我们的启迪。另外,学习《夸父逐日》,还要注意体会其言简意丰、想像奇特的特点;学习《两小儿辩日》,要注意领悟其用对话表达人物情态性格、以及在对话中直接引用和间接引用语言交错使用的灵活写法。[典题例析] 例题一、你对夸父追日的行为有什么看法? 解析:表面看来,夸父追日的行为是以失败告终,但上古时代的神话是人类用来表达征服自然愿望的一种手段,此类神话的着眼点并不在于最终的成败,而是以此来表现那种勇于探索、不怕牺牲、造福人类的可贵精神,解答时可从此入手分析。 参考答案:夸父是一个古代神话英雄,他不向自然屈服,敢于和自然斗争,甚至为此献身,更令人感动的是,死后,他的手杖,还要化成一片桃林,将顽强的生命延续下去。 例题二、从两小儿辩日的故事中,你得到了什么启示? 解析:本题可从多角度思考,①从“孔子不能决”的角度,可说明人的认识是有限的,而知识却是无穷尽的;还可说明孔子能正确对待小儿的问题,能实事求是,表现其“知之为知之,不知为不知”的学者风范;②从“两小儿”“辩斗”的角度,可认识到两小儿喜爱探索,精神可嘉,还可认识到两小儿认识事物的角度不同,标准不同,结果就不一致。

S版语文六年级下册 10.《两小儿辩日》 教学设计及课后反思 洛阳伊滨区诸葛镇司马小学张秀丽 10.《两小儿辩日》教学设计 学习目标 1、根据课后注释理解文章内容,并反复诵读课文,产生自己的独特感受。 2、初步感受文言文的特点,产生学习文言文的兴趣。 3、感受两小儿勇于探索的精神及孔子实事求是的科学态度,体会学无止境的道理。 教学重难点 教学重点:学生正确、流利、有感情地朗读课文。 教学难点:理解重点词句,体会故事蕴含的哲理。 教学过程 一、以“辩”为眼,初识“辩日”。 1、板书“辩”字,学生组词。 争辩辩论辩斗辩驳等 2、出示课件图片,今天要学习的文章中“辩斗”的人是谁?辩斗的话题是什么? 3、适时补充板书课题:两小儿辩日 二、明确目标,回顾方法。 讲述:这是一篇文言文,之前学习《夸父逐日》时我们总结过文言文的

学习方法,谁来说一下?出示课件 1、读通全文 2、读懂意思 3、明晰道理 三、检查预习,读通全文。 1、指名朗读 2、正音; 孰为汝多知乎 3、听范读,注意断句、停顿。 4、学生试着练习读 5、同桌互读,评价。 6、齐读 四、深入理解,读懂意思。 1、提出学习要求: 讲述:课文你们读得真好,现在看书,结合书下注释和你自己查阅的资料,想想你都读懂了哪些内容?如果有不懂的地方做上标记,可以提出来和大家交流。 2、交流:说说你已经知道了哪些词语或句子的意思。 3、总结方法:你们是怎么理解到这些句子的意思的? 学生:交流方法。(如结合课后注释,联系生活经验、联系已有知识、多读等。) 4、还有不理解的词句吗?谁来帮帮他?(让学生知识资源互补。) (学生回答时,教师课件出示“车盖”、“盘盂”图片、“汤”的拓展词语“赴汤蹈火”) 5、增加难度、讲述故事。

两小儿辩日课堂教学设计 陈瑜教学目标: 1、指导学生学会三个生字盂、沧、汤。 2、指导学生朗读课文,背诵课文。 3、引导学生借助注释,了解课文每句话及全文得意思。重点了解两小儿争辩得问题就是什么,她们各自得理由就是什么、 4、感受两小儿得聪明好问及孔子实事求就是得治学态度、 教学重点: 引导学生借助注释,了解课文每句话及全文得意思、 教学难点: 了解两小儿争辩得问题就是什么,她们各自得理由就是什么、 课前准备: 学生:收集孔子得有关资料,收集有关资料,试着用科学得道理解释太阳距离地球远近得问题。 教师:制作课件 教学时间:一课时 教学过程: 一、温故知新,解破课题 师: 同学们,春秋战国时期有一位大学问家──孔子,她博学多闻,懂得很多深刻得道理,但现在有这么一个问题,连孔子这样得大学问家都无法判断解决,这就是个什么样得问题呢?让我们一起走进中去瞧瞧孔子就是如何被难倒得、今天我们一起学习《两小儿辩日》。请大家认真瞧老师写课题。(板书)来,让我们齐读课题。生:(齐读课题。)

师:在预习《两小儿辩日》中,您们有哪些收获?遇到了什么困难与疑问?(学生拿出以前准备好得预习提示汇报)。 师:先不忙。常言道“千里之行,始于足下”。相信,通过逐渐深入地学习课文,一定会解开这些疑难。 二、千里之行,始于足下 师:课前已经预习了课文,能说说读古文得感觉吗? 生:不好读;挺别扭得;不好懂。 师:尽管遇到了些困难,但这些“感觉”就是很珍贵得。它一来指明了我们学习得方向;二来也说明文言文与现代文就是有区别得。 有什么办法可以解决这些困难吗? 生:(沉默、思考) 师:比如“不好读”,可以怎么办? 生:多读几遍! 师:好主意!常言道“一回生,两回熟”嘛! 师:不好懂,有办法吗? 生:查字典、瞧注释…… 师:就这么办!下面,建议各小组分两步来解决问题:第一,结合注释,先把课文得大概意思读明白;第二,在了解大意得基础上,把课文读通顺。 生:(合作学习。教师很认真地逐组巡视辅导。) 师:多数小组都表示,已经基本读懂了课文,效率挺高,师:好,都读顺了。现在请几位同学一起来把课文读一遍。请同学们注意力高度集中,我开个头,叫到谁,谁就接下去读。 师:孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。 生1:一儿曰……而日中时近也。 生2:一儿曰……此不为远者小而近者大乎? 生3几次张口想念,都没发出声来。 师:不好意思,我不知道您嗓子不好。 又有两个学生继续读下去。 师:好,现在我们连起来把课文念一遍,注意生字得读音。 生齐读课文。 师:课题为《两小儿辩日》,现在您们听老师把课文念一遍,边听边找,边找边划,找出课文中写到“日”得句子。 师读课文 师:全文出现了几个“日”? 生:九个“日”。 师:课题不算,有几个“日”? 生:八个“日”。

两小儿辩日_两小儿辩日文言文翻译两小儿辩日 第一课时 教学目的: 1.了解孔子的生平资料。 2.学习本文的生字。 教学过程:

一、揭示课题 1.齐读课题 2.自由读课文,思考:课文中一共讲了哪几个人物?(孔子、两个小孩) 二、介绍资料,了解背景知识。 1.孔子是什么时候的人? 学生甲:孔子名丘,字仲尼,生于公元前551年,是儒家学派的创始人,中国伟大的思想家和教育家。 学生乙:孔子从小生活在贫困之中,与寡母相依为命,学会了干不少卑贱的杂活。后来做过委吏(管仓库)乘田(管畜牧)等小官吏。直至受鲁国叔臣季氏赏识,做了鲁国司寇,才进

入大夫的行列。 学生丙:孔子熟读古代文献典籍,并整理好向弟子传授,他打破了春秋末期以前的学在官府的状况,开创了私人讲学的风气,为春秋战国时期百家争鸣的学术繁荣局面开了先河。 三、初读课文,纠正字音。 1.自由读课文,找出不认识的字,通过解决。 2.指名读文,纠正字音。 四、学生字。 1.分小组学习生字。

2.交流汇报。 盂:yú 音易错读为yū;指盛液体的敞口器具。沧:cāng 音易错读为qiāng;指青绿色。 汤:tāng 指热水,开水。 第二课时 教学目的: 1.能根据课后注释疏通文意。 2.有感情地朗读课文,背诵并复述故事。

教学过程: 一、导入课文。 同学们,平时你注意观察过太阳吗?说说你的观察结果。今天要学的这篇课文就是讨论这个问题的。 二、初读课文,理解文章的大致内容。 三、细读课文,理解句意。 1.学生对照注释,自学课文,并找出不理解的字。 2.分组学习,交流学习成果。

黑林中学师生共用讲学稿 科目:语文执笔:审核:课型:新授课学生姓名:备课时间: 授课时间:课时编号: 诵读欣赏(两小儿辩日、黄纱巾) 【学习目标】: 1、结合课文中的书下注释提示合作读文,能掌握课文的大意; 2、培养学生质疑问难,探究知识的兴趣,激发学生的创新热情。 3、感受平凡世界中的美好心灵 【自主学习】: 1、朗读课文,圈出读不准的字及不理解的字词,查工具书解决,并写在下面。 2、借助工具书,解决文中实词、虚词含义用法及文意 3、了解两篇文章所蕴含的意思 【交流展示】: 学生展示“自主学习”的内容。 【自主质疑】: 【互动探究】: 1、他们各自的观点是什么?支撑他们观点的理由是什么? 2、作为裁判者的孔子为何不随便下个结论呢? 3、对与文中的人物,你最喜欢哪一位?给你一个机会,你想对他说什么? 4、小说结尾的设计非常感人,有人认为很精彩,也有人认为是败笔请谈谈你的看法。

【知识归纳】: 【巩固训练】: 1、解释下列加点词。 ⑴两小儿辩斗 ..()⑵我以.日始出时去.人近()()⑶及.其日中如探汤.()()⑷孔子不能决.也()⑸孰.为汝多知.乎()() 3.翻译下列句子 ⑴我以日始出时去人近,而日中时远也。 ⑵日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎? 4.下面两句话一是直接引用句,二是间接引用句。试将第一句改写为间接引用句,将第二句改写为直接引用句。 ⑴一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。” ⑵一儿以日初出远,而日中时近也。 5.从文中哪一句话可见两小儿辩论内容的复杂性? 答: 6.“孰为汝多知乎?”你觉得这能怪孔子吗?这说明了什么? 答: 7.两小儿的“辩斗”对你有什么启发?请联系实际谈谈。 答: 阅读《黄纱巾》回答下列问题 (1)文中女孩遇到了哪些挫折?她是怎样对待挫折的? (2)如果你是文中的小姑娘,你会怎么做?为什么? (3)你怎样评价文中的中年人? (4)你认为这篇文章在写法上有什么特别之处?请你谈谈自己的看法。

文言文《两小儿辩日》教学设计 文言文《两小儿辩日》教学设计范文 第一课时 教学目的: 1.了解孔子的生平资料。 2.学习本文的生字。 教学过程: 一、揭示课题 1.齐读课题 2.自由读课文,思考:课文中一共讲了哪几个人物?(孔子、两个小孩) 二、介绍资料,了解背景知识。 1.孔子是什么时候的人? 学生甲:孔子名丘,字仲尼,生于公元前551年,是儒家学派的创始人,中国伟大的思想家和教育家。 学生乙:孔子从小生活在贫困之中,与寡母相依为命,学会了干不少卑贱的杂活。后来做过委吏(管仓库)乘田(管畜牧)等小官吏。直至受鲁国叔臣季氏赏识,做了鲁国司寇,才进入大夫的行列。 学生丙:孔子熟读古代文献典籍,并整理好向弟子传授,他打破了春秋末期以前的学在官府的状况,开创了私人讲学的风气,为春秋战国时期百家争鸣的学术繁荣局面开了先河。

三、初读课文,纠正字音。 1.自由读课文,找出不认识的字,通过解决。 2.指名读文,纠正字音。 四、学生字。 1.分小组学习生字。 2.交流汇报。 第二课时 教学目的: 1.能根据课后注释疏通文意。 2.有感情地朗读课文,背诵并复述故事。 教学过程: 一、导入课文。 同学们,平时你注意观察过太阳吗?说说你的观察结果。今天要学的这篇课文就是讨论这个问题的。 二、初读课文,理解文章的大致内容。 三、细读课文,理解句意。 1.学生对照注释,自学课文,并找出不理解的字。 2.分组学习,交流学习成果。 3.教师对学生提出的.问题做出解释。 第一自然段:孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。 (1)游:在这里指游历说服,走访各国宣传自己的政治主张。 (2)小儿:小孩。

《学弈》《两小儿辩日》练习 1.文言文两则 一、选择正确的读音。 1. 为.(wéi wèi)是其智弗若与.(yǔyú)? 2. 此不为(wéi wèi)近者热而远者凉乎?” 3. 思援弓缴(jiǎo zhuó)而射之。 4. 孔子东游,见两小儿辩斗(dǒu dòu),问其故。 二、比一比,再组词。 弈()诲()辨() 奕()悔()辩() 邀()盂()孰() 缴()孟()熟()三、给句子中带点的词选择正确的解释。 其:①其中;②他的,指后一个人; ③他,他们。 1.其.一人专心致志,惟弈秋之为听。() 2.为是其.智弗若与?() 3.劝其.努力学习。()之:①弈秋的教导;②代指天鹅; ③他,指前一个人。

4.一人虽听之.。() 5.思援弓缴而射之.。() 6.虽与之.俱学,弗若之矣。() 四、指出下列句子所用的修辞方法。 1. 为是其智弗若与?吾曰:非然也。() 2. 孰(shú)为汝(rǔ)多知(zhì)乎?() 3. 日初出大如车盖,及日中则如盘盂。() 4. 此不为近者热而远者凉乎?() 五、根据课文内容,回答问题。 (一) 弈秋,通国之。使弈秋,其一人,惟弈秋之为听;一人虽,一心以为,思援弓缴而射之。虽与之俱学,。为是其智弗若与?曰:。 1. 按原文填空。 2. 文中用的方法叙述二人对待学弈的态度。 3. 文中两个跟弈秋学下棋的人,表现各有不同, 请分别用两个成语来概括两个人的学习态度。第一个人: 第二个人:

4. 用文中的话说说一个人“虽与之俱学,弗若之 矣”的原因。 5. 写出这篇文言文的主要内容。 6. 读了这篇课文,你明白了什么道理? (二) 一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?” 一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?” 孔子不能决也。 两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?” 1. 用“/”画出朗读时的停顿处。 此不为远者小而近者大乎? 2.两小儿辩斗时,一儿从的角度来看,认为“日初出大如车盖”;一儿从的

《两小儿辩日》课堂教学设计 【教材解读】 本文是一篇文言文。文章叙述了古时候,两个小孩凭着自己的直觉,一个认为太阳在早晨离人近,一个认为太阳在中午离人近,为此,各持一端,争执不下,就连孔子这样博学的人也不能作出判断。故事可分三部分理解。先写孔子路遇两小儿辩斗,点明了故事发生的人物、事情起因。两小儿对于太阳在不同时间距离地球远近这一问题摆出两种截然不同的观点。接着写两小儿凭借人们日常生活中可以体会的直觉(视觉、感受)阐明所持观点,以反驳对方观点。最后写孔子面对两小儿的争辩,无法裁决而引起两小儿的“笑”。 文言文是我国传统文化的宝贵遗产。借助《两小儿辩日》这篇文章,学生将初步感受到文言文的语言特点,产生学习文言文的兴趣,了解祖国悠久灿烂的文化,增强学习祖国语言文字的信心,并为今后学习文言文打下基础。 【学习目标】 1、根据课后注释理解文章内容,并反复诵读课文,产生自己的独特感受,力争达到“熟读成诵”。 2、初步感受文言文的特点,产生学习文言文的兴趣。 3、感受两小儿的聪明可爱及孔子实事求是的科学态度,体会学无止境的道理。 【教学重点】 引导学生通过注释、练习上下文等方法理解重点词句的意思,感悟文中所揭示的道理。 【教学难点】 领悟文中所揭示的道理。 【教学过程】 课前:聊成语了解《列子汤问》 1、课件出示成语 高山流水愚公移山 夸父追日杞人忧天 2、简单地用一两句话来说说你对这些成语的了解。 3、介绍《列子汤问》。这些成语都出自一本书,这本书是《列子汤问》共8篇,其中保存了许多民间故事、寓言和神话传说,刚才的成语都出自这本书,这部书具有很高的文学价值,感兴趣的同学可以课外去看一看,说不定每则小故事都能给你很多的启发。

《两小儿辩日》评课稿 《两小儿辩日》一文,并不以语言的激情而感动读者。但文本的人文意义,却往往在于教师、学生对它的态度和认识。事实上,这一文本的中心要点,在于“辩斗”,于辩斗中显现人的精神。潘老师非常准确而敏锐地抓住了其中的两组关键词语:车盖、盘盂,苍苍凉凉、探汤。而这正是引出“辩斗”的先导。在这里,教师非常巧妙地通过学生对这些词语之关系的探讨,明修栈桥,暗渡陈仓,很自然地将课堂气氛引向了“辩斗”。王崧舟的这一导入策略,表面上看是对常规课堂教学的妥协,实质上却是利用了听课者的期待视野,制造了一种非常规的阅读心理,从而达到了“陌生化”效果。 对于“辩斗”,一般人都认为是《两小儿辩日》一课的精华所在。这固然不错,但也往往会招致一些质疑。譬如:为何辩斗?辩斗如何能促进“语文”?可是,当我们仔细分析整节课堂的进程之后,我们惊奇地发现,“辩斗”竟是王崧舟极力倡导的“诵读”的另类形式,是一种突破语言的囚笼,达到思想之表现的途径。就整堂课而言,传统的诵读形式并不多见,虽然其精神仍是一以贯之。潘老师一直认为,诵读是感悟作品的基本策略,是“唤醒感觉的过程”,是“激活诗意的过程”。因此,他鼓励学生的,是在诵读中找到自己: 师:好的,这是你的发现。你把这两处找到,读给大家听听,行吗?不着急,听清楚要求。注意你在读的时候,这四个词语怎么读,你琢磨琢磨。(对大家)我们听,他是怎么读这两小儿的话的,这四个词他是怎么读的。 这里的“琢磨琢磨”,耐人寻味。即如潘老师后来说的,“四个词读得重一些,读得强调一些,更能让人感受到他们说的都是事实。”因此,诵读的结果,是读

者借语言的声响彰显了内心思想。但既是事实,辩斗自然便要发生。在《两小儿辩日》一课中,辩斗正成为了诵读的又一具体形式。我们看到,无论是师生辩斗,还是生生辩斗,参与者从不曾脱离文本;而辩斗中先导词语的及时变化,又无不映射出教师对诵读进程的把握和学生对文本意义的理解提升:…… 师:一儿曰—— 组1:日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎? 师:一儿曰—— 组2:日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎? 师:一儿坚持曰—— 组1:日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎? 师:一儿争辩曰—— 组2:日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎? 师:一儿不服曰—— 组1:日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎? 师:一儿反驳曰—— 组2:日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎? 师:一儿扯着嗓子曰—— 组1:日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎? 师:一儿拍着胸脯曰—— 组2:日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?…… 在这个诵读à辩斗过程中,师生们艺术性地重构了“辩斗”的情境,但同时又并未放弃文本语言,反而以语言而做势,以语言而生魄,以语言而生意境。这一以