第14卷第1期中南大学学报(社会科学版)V ol.14No1 2008年2月J. CENT. SOUTH UNIV. (SOCIAL SCIENCE)Feb 2008编者按:今年是我国改革开放30周年,随着我国改革开放的发展,“企业国际化”问题已日益突显。“企业国际化”既是国际商务管理研究的逻辑起点和重要领域,也是我国企业的现实诉求和战略选择。理论和实践的呼唤为我们开展该领域的研究和交流提供了契机。为此,从本期开始,我们开设“企业国际化问题研究”专栏,每期力争围绕特定主题刊发一组相关学术论文,并将邀请有关专家、学者择期召开学术研讨会,以期搭建一个有关企业国际化问题研究和学术交流的小小平台。我们热切期盼该领域专家、学者大力支持,不吝赐教、赐稿。

企业国际化研究的基本问题:理论演进视角

王国顺,郑准

(中南大学商学院,湖南长沙,410083)

摘要:围绕企业国际化研究的三个核心问题对企业国际化理论的发展进行了回顾和梳理。认为企业国际化动因研究沿着“环境→企业→企业家”的逻辑发展,企业国际化模式研究由最初的模式确定与演变发展到注重跨国价值创造而非模式本身,企业国际化成功关键因素研究则沿着“非知识资源→知识资源→利用和控制资源的条件”的逻辑演进。

关键词:企业国际化;国际化动因;国际化模式;国际化因素

中图分类号:F270 文献标识码:A 文章编号:1672-3104(2008)01?0005?06

企业国际化研究是国际商务研究的重要领域。在企业国际化理论长达半个世纪的发展过程中,学者们从不同的视角(如产业组织理论、交易成本理论、企业成长理论、社会网络理论等)对企业国际化行为进行了阐释;随着国际经济环境的不断变化,基于不同理论基础的企业国际化理论的解释力也随之改变。面对企业国际化理论众多的理论流派和不同的研究视角,仅仅从方法论的角度进行回顾和梳理是不够的,正如华裔学者Peng(2004)指出的,国际商务研究需要围绕若干核心议题进行以实现其持续繁荣。我们认为,企业国际化研究有三个基本问题:企业国际化的动因,企业国际化的模式与过程,企业国际化的关键影响因素。

一、企业国际化动因研究的逻辑演进

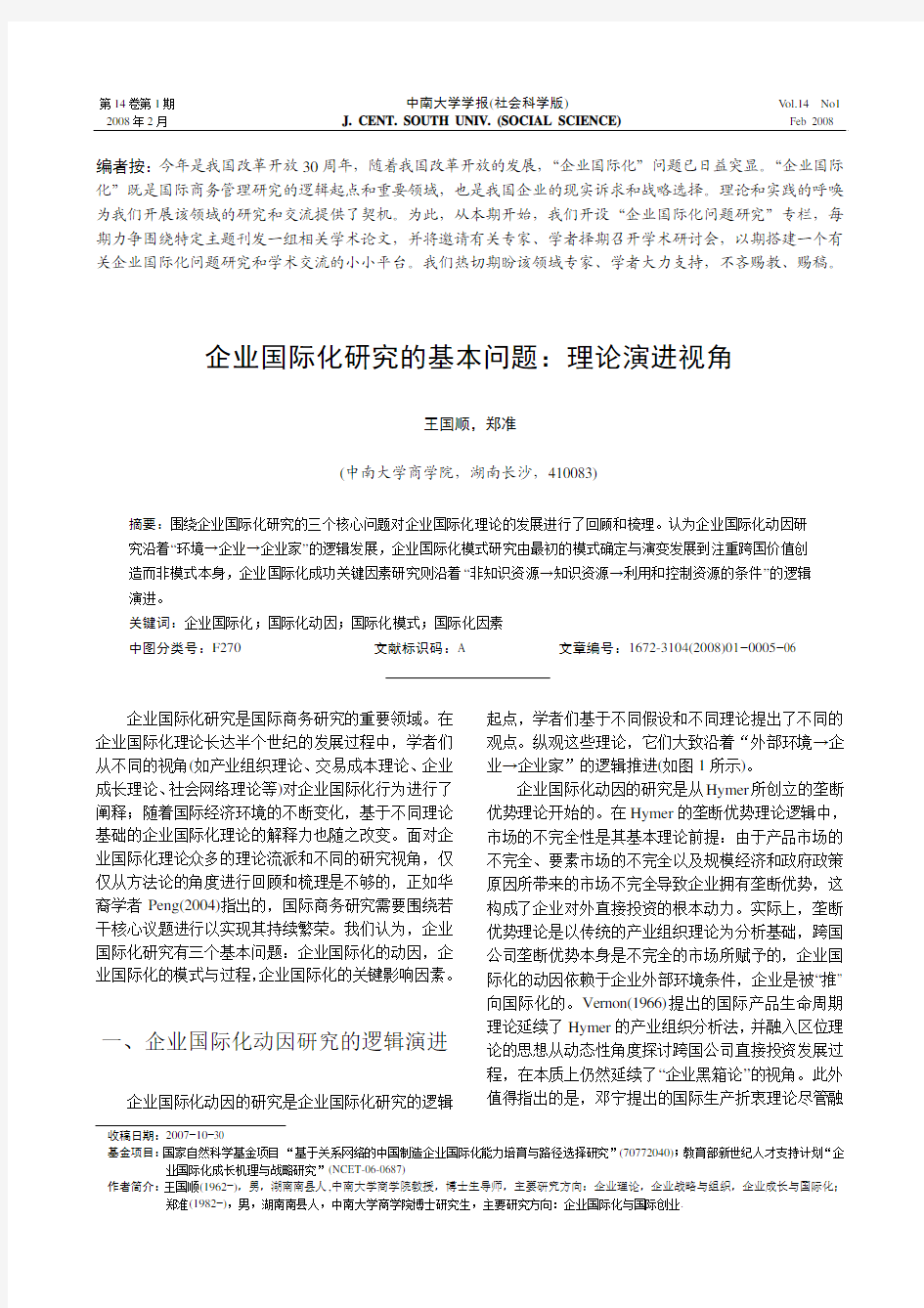

企业国际化动因的研究是企业国际化研究的逻辑起点,学者们基于不同假设和不同理论提出了不同的观点。纵观这些理论,它们大致沿着“外部环境→企业→企业家”的逻辑推进(如图1所示)。

企业国际化动因的研究是从Hymer所创立的垄断优势理论开始的。在Hymer的垄断优势理论逻辑中,市场的不完全性是其基本理论前提:由于产品市场的不完全、要素市场的不完全以及规模经济和政府政策原因所带来的市场不完全导致企业拥有垄断优势,这构成了企业对外直接投资的根本动力。实际上,垄断优势理论是以传统的产业组织理论为分析基础,跨国公司垄断优势本身是不完全的市场所赋予的,企业国际化的动因依赖于企业外部环境条件,企业是被“推” 向国际化的。Vernon(1966)提出的国际产品生命周期理论延续了Hymer的产业组织分析法,并融入区位理论的思想从动态性角度探讨跨国公司直接投资发展过程,在本质上仍然延续了“企业黑箱论”的视角。此外值得指出的是,邓宁提出的国际生产折衷理论尽管融

收稿日期:2007?10?30

基金项目:国家自然科学基金项目“基于关系网络的中国制造企业国际化能力培育与路径选择研究”(70772040);教育部新世纪人才支持计划“企业国际化成长机理与战略研究”(NCET-06-0687)

作者简介:王国顺(1962?),男,湖南南县人,中南大学商学院教授,博士生导师,主要研究方向:企业理论,企业战略与组织,企业成长与国际化;

郑准(1982?),男,湖南南县人,中南大学商学院博士研究生,主要研究方向:企业国际化与国际创业.

中南大学学报(社会科学版) 第14卷6

图1企业国际化动因研究的逻辑演进

入了内部化理论的分析,但也仍然主要是市场与区位的企业外部分析逻辑。

随着时间的推移,学者们逐渐从企业自身来研究企业国际化成长的动因,Buckey和Casson(1976)年提出的内部化理论则开创了从企业内部分析法的先河。内部化理论以科斯和威廉姆森等人的交易成本理论为理论基础,认为中间产品特别是知识和独特技能的市场失灵导致它们在市场上进行交易的成本很高,为了降低这种交易成本,企业便有用统一的所有权来连接这些交易的动力。当这种企业的内部化跨越国界时,也就实现了国际化。内部化理论和垄断优势理论一样,都认为企业国际化是一种“被动”的选择,但动力来源不同。由于内部化理论自身的逻辑缺陷,Kogut & Zander(1993)以及Madhok(1997)提出了企业国际化的能力观点,其本质是从企业内部的知识和能力角度思考企业国际化成长问题。Kogut & Zander(1993)认为,企业国际化的动力并不仅仅因为企业内部化能够节约独特知识和技能跨国转移的成本,更重要的是因为企业成长为跨国公司后能够以更高的效率来创造知识,而这种知识能够为企业带来可预期的持续性收益。此外,Luo(2000)更是从动态能力的角度,提出企业国际化动力来源于企业的能力占有、能力配置和能力提升三个层面。由以上分析可以看出,企业国际化的内部化理论和演进理论都试图打开企业的“黑箱”,从企业本身来思考企业国际化的动力问题;不同的是,内部化理论认为企业国际化是一种“被动选择”,而演进理论则认为国际化本身是企业为创造更大未来价值的一种“主动进取”。

上述垄断优势理论以及内部化理论都诞生在上个世纪六七十年代,正值跨国公司在世界经济舞台占主导地位的时候,因此这些理论是以成熟的跨国公司为研究对象的,并不能解释中小企业国际化的现象。瑞典Johanson & Vahlne(1977,1990)创立的Uppsala过程理论是真正意义上解释中小企业国际化的理论。过程理论认为企业国际化成长是自发和持续的,这主要通过“松散结合体”(loosely-coupled system)这一概念来解释。“松散结合体”意味着企业各个层次及各个位置的人员拥有不同利益目的和行为动机,企业国际化成长的经验学习则主要发生在与某个东道国有经营往来的人员之间。这些个人在发现东道国的市场机会之后,便会推动企业在该国的经营卷入,由此开始企业在该国的国际化进程。这个过程一旦开始,便拥有持续进行的动力,这实际上与该理论隐含的市场承诺和资源投入的不可转移性有关。遗憾的是,该理论认为企业利润最大化动机就是企业国际化的动力,并断定“企业国际化进程一旦开始,便会持续下去”(Johanson & Vahlne,1990),这种简单的描述并不能成为中小企业国际化动因的令人信服的解释。

进入上世纪九十年代以后,新的信息革命、科技革命以及经济全球化趋势的发展促成了新经济的兴起,这种新经济在国际商务领域有一个突出的表现,那就是有越来越多的新型企业在其成立之初便实现了国际化,这种企业被称为国际新创企业(Oviatt & Macdougall,1994,1997),也被称为天生全球化企业。Oviatte & Macdougall(1994)发现这种国际新创企业具有全球视野、具有庞大国际业务网络,同时最重要的是企业领导者具有深厚的国际管理经验;此外,Madsen & Servais(1997)以及Knight & Cavusgil(1996)更指出这种企业最大的一个特征是其拥有怀着国际视野、勇于向国际进军的企业家。在国际新创企业理论的基础上,Oviatte & Macdougall(2000)提出了“国际创业”的概念,将企业国际化视为一种企业跨越国界的创业行为,显而易见,新兴的国际化理论认为企业家的全球战略视野、国际创业精神和庞大关系网络是企业国际化的动因;企业进行国际化不再仅仅是对于利润的追求,更是由企业家实现其价值观和创业精神推动,至此企业国际化行为在某种程度上就被“人格化”了。

二、企业国际化模式研究的逻辑演进

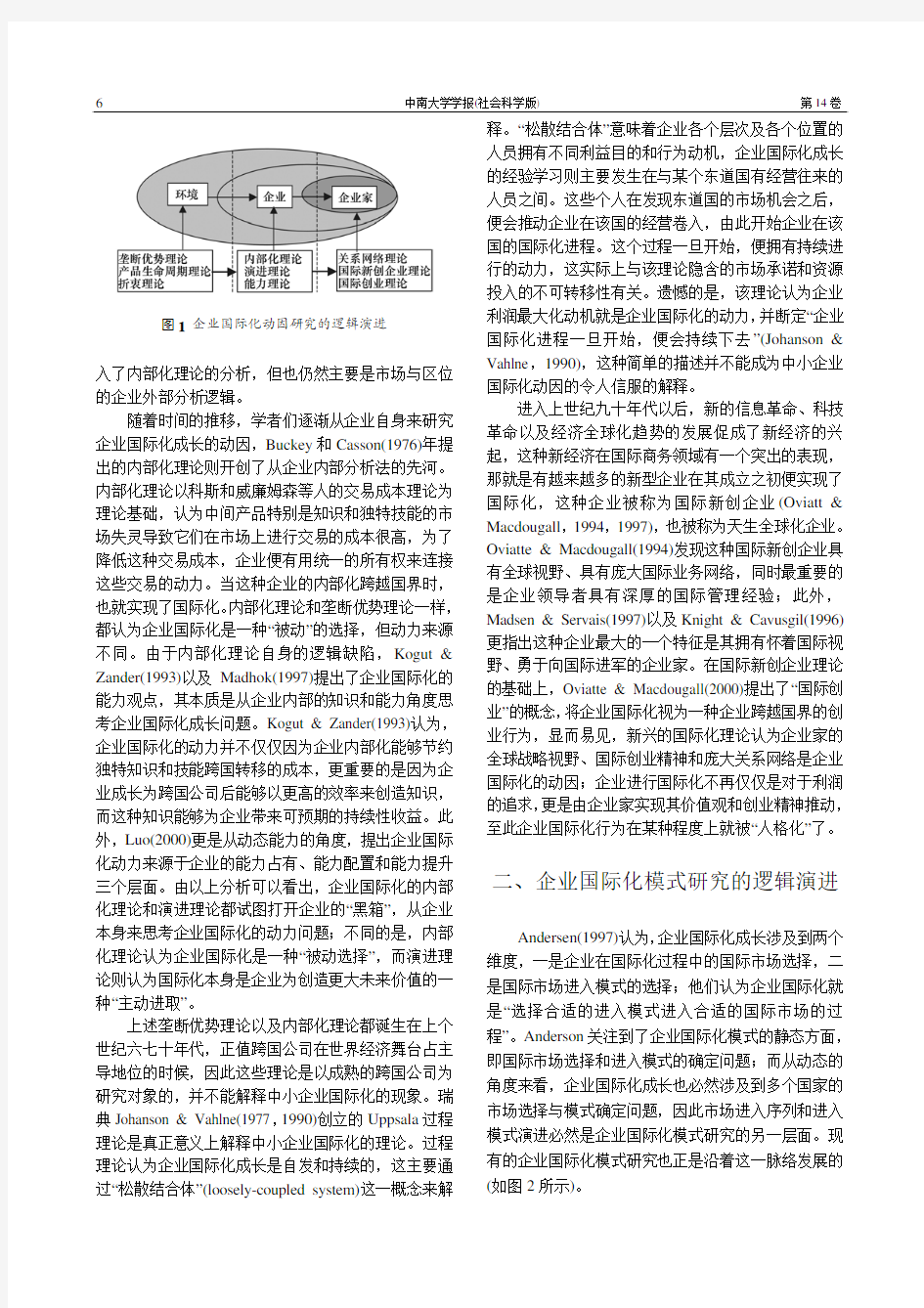

Andersen(1997)认为,企业国际化成长涉及到两个维度,一是企业在国际化过程中的国际市场选择,二是国际市场进入模式的选择;他们认为企业国际化就是“选择合适的进入模式进入合适的国际市场的过程”。Anderson关注到了企业国际化模式的静态方面,即国际市场选择和进入模式的确定问题;而从动态的角度来看,企业国际化成长也必然涉及到多个国家的市场选择与模式确定问题,因此市场进入序列和进入模式演进必然是企业国际化模式研究的另一层面。现有的企业国际化模式研究也正是沿着这一脉络发展的(如图2所示)。

第1期王国顺,郑准:企业国际化研究的基本问题:理论演进视角7

图2企业国际化模式研究的逻辑演进

垄断优势理论首先将跨国公司理论从国际贸易和直接投资理论中分立出来,但还是一种纯粹的企业国际化的“动因”理论,未能解决企业国际化的目标市场选择与模式确定问题,更无法描述企业国际化成长模式的演进过程。真正对企业国际化模式作出实质性解释的是Vernon(1966)提出的国际产品生命周期理论。他通过对产品发展的周期的思考并结合垄断优势理论和工业区位理论,引入动态分析法,分析了跨国公司国际直接投资及其转移的过程,在这点上,Vernon的理论显然要比Hymer的理论优越。但是这两种早期的跨国公司理论也依然无法解释中小企业的国际化模式与成长过程。

企业国际化模式研究上的突破性成果是上世纪七十年代Buckley和Casson提出的内部化理论和Dunning提出的国际生产折衷理论。Buckley和Casson 认为,企业独特知识和技能的缄默性越强,企业越可能采取高控制模式的市场进入策略,反之则会采取较低的控制程度。严格说来,内部化理论并不是一个十分“精确”的模型,因为它仅仅指出了国际进入模式选择的大致规律,它无法给我们指出特定条件下企业采取高控制模式与低控制模式之间哪一个控制程度点是最恰当的。Dunning(1977)提出的国际生产折衷理论弥补了内部化理论在企业国际化模式选择的这一缺陷,它融合垄断优势理论、工业区位理论和内部化理论,指出了跨国公司国际化模式选择的一个精确推导。但是,折衷理论关于国际进入模式的确定是在目标市场已经确定的基础之上进行的,从逻辑上来说,折衷理论抛开国际市场选择而仅仅论述市场进入模式确定是值得商榷的。同时折衷理论也存在其他的缺陷,比如对于不同时期所有权优势、内部化优势和区位优势三个因素的变化缺少动态分析,也难以对不具备三种优势的发展中国家企业的对外直接投资现象做出解释。对此,Dunning(1988,1995,2003)对折衷理论进行了一些发展,特别是在优势的动态化方面做出了一定的修正。

上述理论对于企业国际化模式的研究从总体上来说属于静态分析的范畴,不能解释企业跨国成长的模式演变过程;并且它们是建立在成熟跨国公司的基础之上,难以解释中小企业国际化初期阶段的规律。对企业国际化模式的动态研究实际上是以Uppsala过程学派为代表。Johanson & Vahlne(1977,1990)基于Penrose的企业成长理论和Cycert和March的企业行为理论,在假定决策信息不完全以及企业有限理性的前提下,认为企业的国际化过程是一个渐进的组织学习的过程,企业经验知识积累与企业国际化进程螺旋上升,导致企业国际市场选择与进入模式选择呈现出稳定的发展规律。在国际市场选择的动态性方面,过程模型用“心理距离(physic distance)”这一概念来描述,即随着企业国际化经验知识的不断积累,企业将逐渐进入到心理距离较远的市场;而针对企业进入某一特定市场的模式演变方面,过程模型则用“发展链(establish chain)”来解释。该理论从过程角度考察企业国际化成长,是一个动态理论;与国际生产折衷理论的静态或比较静态分析相比,动态性是其优越性的最大体现。其次,过程理论强调企业的有限理性决策和信息的不完全,这点与折衷理论的国际化决策模型的完全信息和完全理性相比更加接近现实世界。此外,过程理论强调组织学习对于企业国际化的重要意义,并将承诺和知识作为企业国际化的重要解释变量,这一点与当今国际商务研究的方向是一致的(Johanson & Vahlne,2006)。在过程模型提出的同时,北美的一些学者(Bilkey & Tesar,1977;Cavusgil,1981,1982)根据罗杰斯的创新扩散理论提出了企业国际化的“创新模型”,认为企业国际化是一个管理创新的过程,其中企业外部的“推动机制”包括市场结构的变化、外部经营环境的变化等,企业内部的“拉动机制”包括企业制度创新、所有权优势的形成等。在企业国际化发展阶段的描述方面,过程模型和创新模型虽然表达形式不同,但本质上都认为企业国际化是一个渐进的发展过程,并对这一演变过程进行的描述。

如果说企业国际化研究的经济学派主要关注企业国际化模式的确定,过程学派关注企业国际化模式动态演变的话,那么以Oviatt和Macdougall在1994年发表“论国际新创企业理论”一文为标志的新兴企业国际化理论,并不十分关注国际新创企业的国际化模式选择,即并不十分重视其国际化过程,而更关注企业国际化的结果。他们认为,部分交易的内部化、占有一定区位优势、具备灵活的治理结构以及占有特定资源,是国际新创企业存在与发展的充要条件,企业国际化不是目的而是跨国创造价值的手段;在治理模式选择方面,通常选择网络结构这类比较松散的形式,关注资源的控制而不是资源的占有。这种企业有形资源较为贫乏,而无形资源较为丰富,并在很大程度上体现为社会资本;它们倾向于采用诸如网络结构等治理成本较小的治理模式。这些企业在高科技行业中非常普遍,并且与过程理论所研究的成熟的、较大规模

中南大学学报(社会科学版) 第14卷8

的企业相反,它们主要是一些中小企业。在此基础上,Oviatt和Macdougall(2000)又提出了“国际创业”理论。该理论更多地将企业国际化过程看成是一种国际创业;“国际创业”就是企业跨越国界的发现、制定、评价和利用企业成长机会来创造未来产品和服务的过程。这类新兴的国际化理论不太关注企业国际化的模式及其演变的过程,而更关注影响企业国际创业成败的影响因素,包括企业家精神、关系网络以及全球机会的获取等。

三、企业国际化关键影响因素研究的

逻辑演进

Peng(2004)指出,“哪种因素决定了企业跨国活动的成败”将是国际商务研究的基础性问题,并认为这一问题将引领21世纪国际商务研究的发展潮流。基于此,我们认为“哪些因素决定了企业国际化的成败”是企业国际化研究的第三个核心议题。

垄断优势理论以跨国公司的对外直接投资为研究对象,认为跨国公司具有的垄断优势是跨国公司对外直接投资成功的根本原因。实际上,从资源的角度来看,跨国公司雄厚的有形资源是其跨国投资成功的基本条件。跨国公司具有雄厚的资金实力、强大的研究开发能力和人力资源,并且公司总部可以在全球各子公司之间方便地调配使用这些资源。Hymer则认为,跨国公司拥有先进的通讯设备和庞大的海外分支机构也能使跨国公司获得信息垄断优势,这也是中小企业不具备的。垄断优势理论显然认为企业跨国成功的关键因素在于企业拥有的“有形资源”,因为拥有这些有形资源企业才会进行对外直接投资。实际上,垄断优势理论的观点只看到了跨国公司的一个方面,而无法解释中小企业对外直接投资成功的根本原因。

虽然同属于企业国际化研究的经济学派,在企业国际化关键因素的识别问题上,内部化理论提出了与垄断优势理论不一样的观点。内部化理论认为企业国际化成功的关键因素在于企业拥有其他企业无法复制的知识优势,并且这种知识在很大程度上体现为缄默知识;企业国际化的过程也就是企业不断利用这种知识的过程。因此,内部化理论认为对于独特知识和技能的占有是企业国际化成功的关键因素。而基于能力观点的企业国际化理论对内部化的理论提出批评。首先,内部化理论过分强调机会主义所导致的知识交易市场失灵,而忽视了企业作为一种具有强大知识创造能力的实体,企业不但能够高效地利用战略性知识来进行国际化,更重要的是企业具备创造这种战略性知识的能力(Madhok,1997);此外,内部化理论是一种静态的对某种独立交易的分析,忽视了这种交易的情景依赖性和路径依赖性(Kogut,1993)。因此,在动态竞争中,企业所采用的跨国经营治理模式,其收益就内生化了。它不仅可被视为企业为发展能力所提供的方式,而且能够为企业提供未来发展的机会(Madhok,1997)。由此可见,影响企业国际化成败的原因被进一步深化了,利用和发展独特知识资源的能力才是企业国际化成功的终极因素。

图3企业国际化关键影响因素逻辑演进

瑞典Uppsala大学Johanson和Vahlne提出的过程模型同样认为知识是决定企业国际化成败的核心因素,经验知识是这一模型的核心变量(Forsgren,2002)。1997年,Eriksson等学者对企业在关系网络嵌入背景下不同经验知识水平的企业国际化行为的差异进行的研究,创造性地将企业国际化所需的经验知识划分为国际商业知识、国际制度知识和国际化知识(表1所示)。

表1国际化经验知识的分类与性质

经验知识类型主要内容获取方式

国际商业知识

包括国外客户、国际

合作伙伴、竞争者等

与市场有关的知识

从国际关系网络

中获取国际制度知识

国外政府、社会文

化、语言、习俗等制

度性知识

从国际关系网络

中获取

国际化运作知识

能够具体指导企业

国际化实践的意会

性知识

由国际商业和制

度知识转化,通过

“干中学”积累

来源:根据Eriksson et al. (1997),Hadley & Wilson(2003)归纳整理

如表1所示,企业国际化所需的国际商业知识(foreign business knowledge)和国际制度知识的缄默性没有国际化运作知识那么强烈,它主要帮助企业不断发现国际市场中的机会和风险,并帮助企业判别该市场中是否存在战略性获利空间;但是企业仅仅凭这两种知识是难以把握国际市场空间中转瞬即逝的获利机

第1期王国顺,郑准:企业国际化研究的基本问题:理论演进视角9

会的,企业需要更加具有战略意义的能够指导企业国际化实践的“国际化运作知识”,这种知识的缄默性极强也非常难以获取。如果说特定市场知识具有国家或区域的针对性,国际化运作知识则不带有特定的地区背景,它是指企业参与国际化经营所必须具备的资源、能力和条件,以及如何利用这些资源条件组织、管理和发展国际化经营活动的知识,包括企业国际化独特技术能力、管理运作知识经验等。国际商业知识和国际制度知识属于经验知识中“know-why”的一方面,而一般性国际化知识是经验知识中“know-how”的一方面,这三种知识水平的差异决定了企业国际化的战略行为的差异。

在新兴的国际新创企业理论和国际创业理论提出来之后,对于企业国际化关键影响因素的研究视角又发生了一定的转变。国际新创企业理论探讨的是一些企业在其成立之初就实现了国际化这一现象。那么,到底是什么原因使得这些企业在不具备足够资源的情况下实现了快速的国际化呢?我们认为“利用和控制资源的条件”是国际新创企业成功的关键因素。国际新创企业一般先天条件较为不足,但是这种企业往往能够凭借其一定的特有条件控制而不是占有足够的资源,形成“资源杠杆效应”,这种效应产生的条件便是国际新创企业成功的关键所在。这种杠杆既包含了企业的独特知识和能力,也包括企业家、企业关系网络;特别是后两种因素在新兴的国际化理论研究中得到了更多的强调。首先,企业家在国际新创企业中是极其重要的,Oviatt & McDougall(1994)指出,创立者的经历、国际视野与动机对国际新创企业的发展影响很大;创业者的教育经历、海外生活经验、从其他国际性工作中获得的经验等影响国际新创企业的发展路径,它们调整了创业者的思维,为新企业创造了更多机会,缩短了对特定产品市场的心理距离。因此,企业家及高管团队机会识别能力、网络发展能力与资源整合能力为国际新创企业利用与控制资源创造了基本条件,这种因素的重要性在当今全球复杂环境下表现得尤为明显。其次,企业各层次的关系网络为企业国际化提供了重要的知识获取渠道,这也是企业控制更多的资源的核心杠杆机制,这实际上是继承了Johanson和Mattsson(1988)提出的基于产业营销理论的企业国际化的网络观点。企业家的国际关系网络有助于企业家精神发挥作用,因为企业家的国际工作经验和国际社会关系网络有助于他们发现市场机会和创新需求、产生冒险意识与超前行动(Reuber & Fischer,1997;Crick & Jones,2000),而创业精神的不断增强同样推动企业国际关系网络和国际性社会资本的形成和构建,这是一种互为因果的关系。由此可见,在新兴的企业国际化理论当中,资源的占有并不能成为企业国际化成功的核心因素,企业利用资源的能力以及控制而非占有资源的能力才是企业在当前动态复杂经济环境下成功实现国际化的根本。

四、结语

本文的出发点在于从企业国际化的基本问题而非理论流派的角度来回顾企业国际化理论,以期从发展的角度来理解企业国际化研究的经济学派、过程学派及新兴的国际化理论的内在联系。本文认为企业国际化动因、企业国际化模式和企业国际化成功的关键影响因素是企业国际化研究的三个基本问题,相关理论和流派对这三大问题的解释呈现了一种逻辑演进的规律。这种问题导向式的思考可能给我们展示企业国际化研究历程的一个新的图景。需要指出的是,企业国际化三大核心议题的演进是企业国际化研究不断深化的过程,并不意味着新理论的出现必然伴随着旧理论的消亡,正是因为理论与理论之间的交锋碰撞甚至融合发展,才使得我们对企业国际化的本质有越来越深入的理解。

参考文献:

[1] Hymer, S H. The International Operations of National Firms: A

Study of Direct Foreign Investment[C]// PhD thesis, Massachusetts Institute of Technology, Published in 1976,

Cambridge, MA: MIT Press.

[2] Johnson H G. The Efficiency and Welfare Implications of the

International Corporation’[C]// The International Corporation,

Kindleberger, C.P. (ed.), Published in 1970, MA: MIT Press. [3] Kindleberger C P. American Business Abroad: Six Lectures on

Direct Investment[M]. New Haven: Yale University Press, 1969. [4] Caves R E. International corporations: The industrial economics

of foreign investment[J]. Economica, 1971: 1?27.

[5] Vernon R. International investment and international trade in the

product cycle[J]. Quarterly Journal of Economics, 1976, (80):

190?207.

[6] Vernon R. The Location of Economic Activity, in Economic

Analysis and the Multinational Enterprise[M]. Edited by Dunning J H. London, 1974.

[7] Dunning, J H. The Eclectic Paradigm of International Production:

an update and some possible extensions[J]. Journal of International Business Studies, 1988, (19): 1?31.

[8] Dunning J H. The location of foreign direct investment activity,

country characteristics and experience effects[J]. Journal of

International Business Studies, 1980, (11): 9?22.

[9] Dunning J H. The eclectic paradigm as an envelope for

economic and business theories of MNE activity[J]. International

Business Review, 2000, (9): 163?190.

[10] Buckley P J, Casson M C. The Future of The Multinational

中南大学学报(社会科学版) 第14卷10

Enterprise[M]. The Macmillan Press LTD, 1976.

[11] Madhok A. Cost, value and foreign market entry mode: The

transaction and the firm[J]. strategic management Journal, 1997,

(18): 39?61.

[12] Verbeke A. The evolutionary view of the MNE and the future of

internalization Theory[J]. Journal of International Business

Studies, 2003, 34: 498?504.

[13] Kogut B, Zander U. Knowledge of the firm and the evolutionary

theory of the multinational corporation[J]. Journal of International Business Studies, 1993, (4): 625?645.

[14] Dunning J H. Some antecedents of internalization theory[J].

Journal of International Business Studies, 2003, (34): 108?115. [15] Johanson J, Mattsson L G, Internationalization in industrial

systems. A network approach.In: Hood, N., Vahlne, J.-E. (Eds.),

Strategies in Global Competition. Croom Helm, New York, 1988:

287–314.

[16] Meyer&Gelbuda, Process perspectives in international business

research in CEE1[J]. Management International Review,

2006,46(2): 143?164.

[17] Johanson J, Vahlne J E. The internationalization process of the

firm—A model of knowledge development and increasing

foreign market commitments[J]. Journal of International

Business Studies, 1977, (8): 23–32.

[18] Johanson J, Vahlne J E. The mechanisms of internationaliz-

ation[J]. International Marketing Review, 1990, 7(4).

[19] Kent Eriksson, Jan Johanson, Anders Majkgard, D Deo Sharma.

Experiential knowledge and cost in the internationalization

process[J]. Journal of International Business Studies, 28, (2):

337?360.

[20] Richard D. Hadley, Heather I.M. Wilson, The network model of

internationalization and experiential knowledge[J]. International

Business Review, 2003, (12): 697–717.

[21] Blankenburg Holm, D., Eriksson, K., Johansson, J.. Business

networks and cooperation in international business relationships[J]. J Int Bus Stud, 1996, (27): 1033–1053.

[22] Chetty S, Blankenberg Holm D. Internationalization of Small to

Mediumn sized Manufa cturing Firms:a Network Approach[J].

International Business Review, 2000, 9(1): 77?93.

[23] Johanson, J, Vahlne J E. Commitment and ppportunity

development in the internationalization process[J]. Management

International Review, 2006, 46(2): 165?178.

[24] McDougall P P, Shane S, Oviatt. Explainingt he formation of

international new ventures: The limit s of theories from

international business research[J]. Journal of Business Venturing,

1994, (9): 469?487.

[25] Reuber & Fischer. The influence of the management team's

international experience on the internationalization behaviors of

SMEs[J]. Journal of International Business Studies, 1997, 28(4):

807?826.

[26] McDougall P P, Shane S, Oviatt. Explainingt he formation of

international new ventures:the limit s of theories from

international business research[J]. Journal of Business Venturing ,

1994, 9: 469?487.

[27] Mike W Peng, Identifying the big question in international

businessresearch[J]. Journal of International Business Studies,

2004, (35): 99–108.

[28] Buckley P. ‘Is the international business research agenda running

out of steam?’[J]. Journal of International Business Studies, 2002,

(33): 365–373.

[29] LUO Ya-dong. Dynamic capabilities in international

expansion[J]. Journal of World Business, 2000, 35(4): 355?378. [30] Otto Andersen. Internationalization and market entry mode: A

review of theories and conceptual frameworks[J]. Management

International Review, 1997.

[31] Bilkey, G Tesar. The export behavior of smaller-sized wisconsin

manufacturing firms[J]. Journal of International Business Studies,

1977.

[32] Cavusgil. On the internationalization process of firms[M].

European Research, 1980.

[33] Cavusgil. Internal determinants of export marketing behavior:

An empirical investigation,Journal of marketing research, 1981.

The basic problems in the research of internationalization of the firm:

Theoretical evolution perspectives

WANG Guoshun, ZHENG Zhun

(School of Business,Central South University, Changsha 410083, China)

Abstract: Based on a systematical review of the theories internationalization of the firm,this article argued that the research on firm’s internationalization motivations used to be conducted along the logic of “environment→firm→entrepreneur”;the research of firm’s internationalization modes was developed from initial mode conformation and mode evolvement to transnational value creating;the research of key factors of firm’s internationalization followed the logic of “non-knowledge resources →knowledge resources →the condition of utilizing and controlling resources”.

Key words: internationalization of the firm;motivations of internationalization;modes of internationalization;key factors of internationalization

[编辑:汪晓]

中国企业国际化问题 鼓励中国的中小企业成为在世界上驰骋的跨国公司。 近几年来在媒体上,公众注意更多的走出去的公司是大公司,联想、TCL、首钢走出去的问题。中国作为一个发展中国家,人均GDP才1000美元,我们为什么要走出去?这一点要有一个非常清醒的认识,不是说中国资本多了,钱多了,在国内用不完。很多发达国家是在国内投资机会没有了,要走出去,我们现在还没有达到这个阶段。中国作为发展中国家走出国外去投资,目的是什么呢?战略上有两个目的。第一个是取得更多的资源,因为中国是一个资源稀缺的国家,所以需要走出去找资源,比如石油、矿产资源。另一个目的,通过投资带动出口。因为扩大出口到其他发展中国家,往往需要资本来带动。这两个不同的目的都是中国企业目前走出去最重要的战略意义所在。要实现这两个目的,需要不同的公司走出去。第一种去国外寻找资源的公司往往是大公司、大企业,因为只有大企业才有投资这些领域的能力。第二种就是出口带动型的投资,这样的公司更多的以中小企业为主。在中国的现实发展阶段来说,中小企业走出去的意义非常重大,从政策上,国家关注和推动中小企业走出去的问题,全社会关注中小企业走出去的特别之处。 中国企业的宣传: 大企业做事情受关注度比较高,自己也会主动宣传自己走出去的战略、定位和品牌。过去很多中小企业走出去,基本上都是默默无闻的,没有得到政府的特别鼓励和支持,完全是自发的行为。很显然,大企业,尤其是很多国有企业走出去很可能颗粒无收,危险性很大。中小企业走出去,可能会出现另外一种情况,可能是默默无闻的,私下的拼打。国家对支持中小企业走出去的政策渐渐明晰。目前中国走出去的步伐是刚刚开始。2004年是30亿美元,在发展中国家中,和爱尔兰、韩国的对外投资额差不多。因为我们是刚刚开始,未来发展的潜力还非常大。中小企业走出去有它一定的优势。首先是体制上的优势。中国的绝大部分中小企业都是民营企业,民营企业的机制比较适合国外的环境,或者说民营企业的生存能力比较强。中国的民营企业是在中国相对比较恶劣的环境中成长起来的,生命力非常强。反过来,我们看国有企业,国有企业在国内能够生存下来,有些还能够赚取利润,有几个重要的原因,一个是靠垄断,二是靠国家保护,三是靠银行支持,四是靠地方政府呵护。但是到了国外以后,走出去可能是到发展中国家,经济环境可能比中国要差,又没有政府的保护。国企的激励机制、用人方式,公司治理等等可能不适合国外恶劣的生存条件。所以以国有企业的机制出去的话,失败的概率比较大,或者说走出去的国有企业在资源型的领域,需要大

我国中小企业国际化浅析 摘要:随着经济全球化的不断深化,通信网络技术的快速发展,企业国际化经营成本大大降低,为我国中小企业参与全球化提供了条件。中小企业已占我国企业总数的99%以上,在保证国民经济持续健康发展、推动技术创新和增加就业机会、维护社会稳定等方面发起着重要的作用。本文运用企业国际化理论对中小企业国际化的条件、意义以及存在的问题进行了分析,最后针对我国中小企业国际化存在的问题提出建议。 关键词:中小企业,国际化 我国中小企业国际化浅析 摘要:随着经济全球化的不断深化,通信网络技术的快速发展,企业国际化经营成本大大降低,为我国中小企业参与全球化提供了条件。中小企业已占我国企业总数的99%以上,在保证国民经济持续健康发展、推动技术创新和增加就业机会、维护社会稳定等方面发起着重要的作用。本文运用企业国际化理论对中小企

业国际化的条件、意义以及存在的问题进行了分析,最后针对我国中小企业国际化存在的问题提出建议。 关键词:中小企业,国际化 一引言 随着知识经济和网络通信技术的快速发展,世界经济一体化和国际分工的日趋深化将企业置于全球价值链中,为中小企业能够参与全球化提供了条件,如何充分利用国内国外资源对企业来说既是机遇又是挑战。在经济全球化的过程中,竞争优势很大程度上取决于企业创新和迅速进入市场的能力,中小企业具有规模小、经营灵活的特征,超强的灵敏性和适应力可以使中小企业在创新和寻找市场方面更具优势,使得中小企业在今天迅速发展的全球经济中迅速获得一席之地。 随着我国社会主义市场经济的飞速发展和国有企业改革的进一步深入,中小企业在保证国民经济持续健康发展、推动技术创新和增加就业机会、维护社会稳定等各个方面发挥着越来越重要的作用。在经济全球化的过程中,我国中小企业利用其比较优势积极参与全球化有利于提高中小企业自身的国际竞争力,充分利用国内外资源,促进我国经济不断发展。因此,中小企业如何利用其自身优势更好地进行国际化得到了理论界和实践界的广泛关注。 二概念界定与相关理论 不同国家、不同经济发展的阶段、不同行业对其界定的标准不尽相同,且随着经济的发展而动态变化。各国一般从质和量两个方面对中小企业进行定义,质的指标主要包括企业的组织形式、融资方式及所处行业地位等,量的指标则主要包括雇员人数、实收资本、资产总值等。量的指标较质的指标更为直观,数据选取容易,大多数国家都以量的标准进行划分,如美国国会2001年出台的《美国小企业法》对中小企业的界定标准为雇员人数不超过500人,英国、欧盟等在采取量的指标的同时,也以质的指标作为辅助。 我国于2003年2月19日发布了《关于印发中小企业标准暂行规定的通知》,对主要行业的中小企业的标准作出了明确的界定。该标准是根据企业职工人数、销售额、资产总额等指标,结合行业特点制定的。从规定来看,一般意义上的中小企业概念是宽泛的。比如工业,中小型企业须符合以下条件:职工人数2000 人

参考答案 1、跨国公司对世界、对母国、对东道国的影响? 1.对整个世界的影响 (1)跨国公司推动资本、技术、人员在全球范围内的优化组合,提高了资源 配置的效率; (2)跨国公司推动国际贸易的发展; (3)跨国公司提高消费者的生活品质; (4)跨国公司推动各种文明之间的交流; (5)跨国公司是全球经济增长的引擎,并且,加速了全球化的进程。 2.对母国的影响利益:(1)提高技术成果的产出; (2)获取自然资源和原材料;(3)获取创造性资产; (4) 推动产业结构的优化升级。 危害:(1)加快成熟产业的衰退,可能造成产业空心化; (2)可能加剧本国的失业。 3.对东道国的影响: 利益:(1)获得建设资金; (2)有助于接触国外的先进技术和管理经验;(3)解决就业问题; (4)促进对外贸易的发展。 危害:(1)加剧污染; (2)自然资源可能被掠夺性开发;(3)危害产业安全。 2、跨国公司管理与国内公司管理有何联系和区别? 1.相同点:自然属性 2.不同点:(1)环境异质性; (2)潜在市场规模更大。 3.垄断优势理论的主要观点有哪些?有何理论贡献与不足? 主要观点: (1)竞争市场和特定优势的存在是企业对外直接投资的前提; (2)如果产品市场和要素市场是完全竞争的,那么,企业没有必要对外直接 投资; (3)如果企业没有特定优势,那么,企业没有能力进行对外直接投资;(4)企业必须依靠特定优势,以克服国外劣势,在东道国取得竞争优势。 贡献:区分了直接投资和间接投资,首次正式地提出了国际直接投资理论。 不足:(1)无法完整解释发展中国家企业的对外直接投资。 (2)优势的跨国转移经常困难重重。 (3)建立在时间压缩不经济性基础上的能力很难被模仿、移植。(4)具有社会复杂性的资源较难转移、培育。 4、内部化理论的主要观点、理论贡献与不足? 主要观点:中间产品市场上的不完全竞争,是导致企业内部化的根本原因。这些中间产品,

企业国际化程度评价指标体系的构建 一、企业国际化程度研究述评 在企业国际化理论研究中,关于如何衡量和比较企业的国际化程度,国外已有一些学者进行了不少的探讨和研究。主要的有以下几种:(1)美国学者丹尼尔·沙利文(DanielSullivan)曾尝试用五种经济指标衡量企业的国际化程度:国际化程度(DOI)=外国销售占总销售的比例(FSTS)+外国资产占总资产的比例(FATA)+海外子公司占全部子公司的比例(OSTS)+高级管理人员的国际经验(TMIE)+海外经营的心理离散程度(PDIO)。(2)芬兰学者韦尔奇和罗斯坦内(Welch,Luostarinen)提出了国际化进程的六纬度测度模型,设计了一个全面综合的分析框架来评估企业的国际化程度。这六个纬度分别是运作方式、销售对象、目标市场、人力资源、组织结构、财务资源。(3)根据联合国贸易和发展会议(UNCTAD)出版的《2000世界投资报告———跨国并购与发展》,跨国公司国际化程度的衡量标准是三个比率的平均数,跨国化指数=(国外资产/总资产+国外销售额/总销售额+国外雇员数/雇员总数)÷3×100%。 其中最有代表意义、应用最广泛的是跨国化指数,其揭示了跨国公司国外参与深度,因其简单、易测量而被应用最多,但是其仅仅衡量了企业国外活动的一个方面,它未能提供一家企业国外活动的地域多元性,未能揭示企业国际化经营的广度。我国学者也对企业国际化评价标准进行了有益的研究,比较有代表意义的是鲁桐(2000)提出的“蛛网模型评价法”,试图将反映企业国际化的六个方面进行五级量化分析。这六个方面分别是跨国经营方式、财务管理、市场营销、人事管理、组织结构和跨国化指数。 企业国际化是一项极其复杂的系统工程,上述评价指标无疑都从不同的侧面对企业国际化进行了一定程度的分析。但是,这些评价指标有其自身的局限性。主要表现在: 第一,各个指标等量齐观,评价指标没有权重的区别,导致完全不同的企业最后的国际化程度相近甚至相同。 第二,这些评价标准没有将企业国际化的内向和外向国际化加以区别,在中国,企业的内向国际化是十分重要的,我们需要加入对企业内向国际化的研究第三,这些指标没有将企业国际化作为一个动态的发展的指标来处理,只是

中小企业国际化经营问题及对策 引言20世纪90年代以来,在生产跨国化、贸易投资自由化、商品世界化、资本国际化以及市场全球化的大背景下,无论是大企业还是中小企业,都以全球战略眼光来部署自己的发展,其中中小企业的发展极为引人注目,但是中小企业又是国际化经营领域的弱势群体,中小企业国际化经营已经成为国内外一大课题。关于企业国际化经营,理论界也有不少论述,其中跨国公司对外投资理论比较成熟,它们有海默的垄断优势理论、弗农的产品生命周期理论、巴克尔和拉格曼的内部化理论以及邓宁的国际生产折衷理论等。对中小企业国际化经营解释得比较好的是上世纪90年代小规模技术理论和技术地方化理论,他们认为中小企业具有小规摸技术优势和地方化技术优势,这两种优势使得中小企业也能像大型跨国公司一样开展国际化经营。我们的企业要考虑怎样参与国际化经营,有一些大企业做得非常好。比如说,海尔集团、万象集团、康佳、TCL等等,他们走出去的模式各不相同。这些企业是我国企业中的佼佼者,他们国际化经营的模式和经验对国内想走出去的大企业有着重要的借鉴意义。但是,中小企业国际化经营程度如何,反映了一个国家或地区社会经济发展的水平,或者说中小企业国际化经营程度的高低,也在相当程度上体现了一个国家或地区社会经济发展的水准。因此,占企业绝大多数的中小企业如何参与国际化经营,如何加快中小企业的国际化进程,在经济全球化的大背景下,是个值得关注和认真研究的问题。对中小企业国际化经营进行研究用以指导我国中小企业的国际化经营也有极大的现实意义。本文旨在将国内外中小企业国际化经营理论和研究成果在现今的大背景下对我国中小企业国际化经营进行初步探讨,提出我国中小企业国际化经营的对策、建议。希望通过本课题研究,对指导我国中小企业的国际化经营实践有所帮助。 一、相关概念及理论 (一)中小企业 1、中小企业的界定 近年来,中小企业在世界各国迅猛地发展起来,越来越表现出惊人的活力和强大的生命力,在世界各国的经济发展中发挥着重要的作用,小企业得到各国政府的广泛关注,已成为一个世界性的课题。那么,什么是真正意义上的小企业呢?理论上讲,小型企业是指劳动力、劳动手段或劳动对象在企业中的集中程度较低,或者生产和交易数量规模较小的企业。无论是发达国家还是发展中国家,都存在大、中、小三种企业类型的划分,但在确定大中小的标准上,应当使用一个相对性原则,即企业所处的地域、行业和时间的不同,划分的标准就不同。美国和英国在定义小企业时,既有定性标准又有定量标准;有些国家则直接采用定量标准来定义小企业,如日本、德国、意大利等;我国在2002年6月29日召开的第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议上通过的《中华人民共和国中小企业促进法》中对中小企业概念重新作了界定,即:在中华人民共和国境内依法设立的有利于满足社会需要,增加就业,符合国家产业政策,生产经营规模属于中小型的各种所有制和各种形式的企业。同时该法还规定,我国中小企业根据企业职工人数、销售额、资产总额等指标并结合行业特点来划分。 由国家经贸委、国家计委、国家财政部、国家统计局共同研究制定新的大中小型企业划分标准正式出台。针对标准的出台,《中华人民共和国中小企业促进法》及新的《中小企业划分标准》,不但包括了工业,而且进一步包括了第三产业(建筑业、交通运输和邮政业、批发和零售业、住宿和餐饮业),因此从法律角度上的确进一步明确了我国中小企业的法律地位,更加准确的界定了我国中小企业的范围。 工业,中小型企业须符合以下条件:职工人数2000人以下,或销售额30000万元以下,或资产总额为40000万元以下。其中,中型企业须同时满足职工人数300人及以上,销售额3000万元及以上,资产总额4000万元及以上;其余为小型企业。

■现代管理科学■2012年第10期 一、引言 二十一世纪,世界见证了中国经济的快速增长和革命性的转变。但当前世界经济的困难和不确定性为中国企业对外投资带来了新的挑战,投资保护主义的兴起、欧美发达国家的债务危机等致使2011年中国FDI流出量减少5%,这是2003年以来的首次下降,全球排名也从2010年的第6位降到2011年的第9位,并且超过50%的中国企业的海外并购交易未取得成功。在鼓励企业走出去的政策背景下,中国企业对外投资的下降和效率偏低问题值得重视和思考。因此有必要系统梳理和总结中国跨国企业在国际化扩张过程中遵循的路径和采取的模式,通过展现中国跨国企业国际化成长过程的全貌,为中国企业“走出去”提供借鉴和指导,同时为以中国为代表的新兴经济体的企业国际化理论做出贡献。 二、中国跨国企业概念内涵与类型 本研究界定中国跨国企业为在中国大陆(不包括中国香港、澳门和台湾地区)注册,参与对外直接投资,并且在一个或多个海外市场实施有效控制和承担价值创造活动的企业。现阶段,中国跨国企业仍以国有和国有控股企业为主导,但“十一五”期间民营企业500强中已有137家企业投资海外项目592个,海外投资额达61.77亿美元。除企业所有权性质的差别外,中国跨国企业在国际化目标市场选择的多样化程度方面也存在差异,因此本研究参照学者Luo和Tung(2007)的划分依据,从所有权性质和目标市场选择两个维度将中国跨国企业划分为四类:民营利基型、民营全球型、国有专家型和国有跨国型。 1.民营利基型:指从地域和产品分布上看在国际市场上高度集中的民营企业,这类企业既没有政府援助也没有丰富的行业经验,它们通过聚焦于一个狭窄的产品线和区域市场来强化自身的优势。例如中兴通讯在美国达拉斯建立实验室和生产基地,主要瞄准北美的手机和通讯市场;澳优乳业在2011年通过收购荷兰海普诺凯乳业集团51%的股份,拥有了欧洲优质奶源和生产基地。 2.民营全球型:指在国际市场上拥有分布广泛的产品线并进行全球布局的民营企业,这类企业在规模和盈利水平上,虽然还没有树立与发达国家跨国公司同样的市场地位,但凭借自身核心的成本优势已发展成为全球化竞争中的强大力量。例如海尔集团已经发展成为世界白色家电第一品牌,市场遍布世界五大洲;华为作为全球第二大通讯设备供应商在2011年再次挺进世界500强,但在北美、欧洲这些高价值地区的业务量还远低于全球第一大通讯设备供应商爱立信。 3.国有专家型:指对外投资聚焦于能够发挥自身优势并满足政府特定目标的国有或国有控股企业,这类企业一般是具有战略意义的资源类企业,通过聚焦于少数的产品线和区域市场来扮演好自己的双重角色,一方面获取国际化业务扩张所带来的经济利益,一方面完成国家赋予的特殊使命。例如五矿集团、中石油、中石化等国有企业在国内巨大的资源消耗需求下,必须承担起资源战略安全的责任,需要“走出去”寻求全球资源配置,但由于其他国家对中国国有企业“政府背景”的敌意,因此目前只能在非洲、亚洲、拉丁美洲等欠发达地区布局。 4.国有跨国型:指既出于商业目的又受政府影响,并在全球布局的国有或国有控股企业,这类企业虽然不像国有专家型企业涉猎具有战略意义的资源领域,但同样关乎国计民生,通过进入全球市场,一方面寻求更好的投资机会来实现海外业务的增长,另一方面该类企业的海外布局可以更好地支持中国经济的发展和其他企业的国际化拓展。例如中国银行、中国工商银行等金融类企业,中远集团等航运类企业都是国有跨国型企业的典型代表。 三、中国跨国企业国际化成长路径 中国跨国企业的国际化成长路径主要有三种形式:渐进式成长路径、激进式成长路径和跳跃式成长路径,不同路径的支持理论、路径特征和企业类型分析如下: 1.渐进式成长路径。国际化过程理论形成于20世纪 七、八十年代,是学术界关于企业国际化成长路径的主流研究。该理论认为企业国际化表现为由不同阶段组成的渐进式过程(Johanson&Vahlne,1977),在地理扩张上遵循本地市场、地区市场、全国市场、海外相邻市场、全球市场的成长路径;在经营方式上遵循国内经营、间接出口、直接 中国跨国企业国际化成长路径与模式研究 ●孙轻宇 摘要:文章从所有权性质和目标市场选择两个角度出发,将中国跨国企业划分为四种类型,并探讨不同类型的跨国企业在国际化成长过程中遵循的路径特点。重点阐述了近些年中国跨国企业独特的“跳跃式成长路径”,其本质特征是在对内投资积累的基础上,将公司的国际化扩张与本土市场联系起来,通过并购和对外直接投资作为跳板来获取战略性资产。最后,探讨不同类型的跨国企业应该遵循何种成长路径以形成特有的国际化成长模式,从而避免盲目扩张的风险。 关键词:中国跨国企业;国际化成长路径;国际化成长模式 ■发展战略 70 --

浅谈企业国际化的战略选择方式(一) 【关键字】国际化,企业,战略 关于国际化问题,现有的成果多采用企业战略研究的方法,这种方法的局限性在于割裂产业和企业两个层面之间的有机联系,往往假定整个产业结构是稳定的、可识别的,因而未来是可以预测的,战略分析的重点就是让人们关注业已存在的稳定的产业组织。传统的理论趋向于假定企业和产业之间呈没有反馈关系的简单线性关系。这种分析方法忽视了这样一个事实:企业和企业之间,企业和产业之间,产业和产业之间以及各种社会环境因素之间相互构成一种复杂关系,产业结构影响企业行为,但反过来企业行为也可以塑造产业结构。例如,从建筑业国际化问题的研究角度看,一方面建筑企业是跨国经营的主体,国际化是企业成长的战略途径;另一方面单个企业的跨国经营又离不开整个建筑产业国际化发展的基本背景,从产业角度出发将使得对建筑业国际化问题的研究更为丰满,视野更为开阔。 经济分析可依据不同的目的运用两种研究方法,一是实证分析,研究经济运行“实际上是怎样一种状态”,即对事实进行客观的描述,而不对运行结果作出价值判断;二是规范分析,研究和判断经济运行“好”与“坏”的标准,并用这些标准去衡量、评价经济运行“应该是怎样一种状态”。尽管这两种方法的划分客观上反映出经济研究本身的发展。但在实际运用过程中,两种方法又是相互联系的,很难严格加以区分。 对建筑业国际化问题的研究应从两种方法联系的角度入手,对中国建筑业国际化经营现状与特征、战略环境以及国际竞争力等进行客观的阐述,并从国际化经营一般理论的角度加以分析、总结。在此基础之上,结合中国建筑业国际化经营的现状及其特点,从国际化发展的战略要求和战略目标等规范要求出发,分析中国建筑业国际化过程中的企业竞争策略、产业改革方向、产业创新政策等方面的问题。因此澄清有关国际化经营的基本理论和基本概念,对于中国目前建筑业发展而言显得尤其必要。第一,理论综述的最终落脚点在于将一般性理论运用于中国建筑业国际化经营战略的研究之中;第二,对国际化一般理论的总结和分析有助于更好地理解建筑产业国际化的目标和过程,从而将建筑产业的国际化放在更广阔的空间来加以审视。 从世界范围看,国际化作为一种趋势很早就已经开始。目前在经济社会中占据主导地位的跨国公司,就可以被看做企业和产业高度国际化发展的集中代表。但是正如在现实中所看到的,同样的跨国公司,其经营的国际化程度却有很大的差别;同样的产业,不同国家的跨国公司数量、规模以及在国际市场中的地位也有显著的不同。而从不同产业的比较角度看,跨国公司不仅在数量上有差别,而且在国际化经营的规模、程度上同样有着明显的区别。因此,在探讨有关国际化的相关理论以及中国建筑产业的国际化战略之前,必须首先理清国际化和与之相关的概念如跨国公司、对外直接投资等的内涵,以及它们所包含的理论意义。 一、国际化的一般理论 (一)国际化及其度量。 1.国际化的概念。简单来说,国际化可以从企业(InternationalizationofFirm)和产业(InternationalizationOfIndustries)两个角度来理解。

1 南方论刊·2012年第8期 经济观察 企业国际化经营是指企业为了寻求更大的市场,寻找更好的资源、追逐更高的利益,所进行的超越一个国家的界限,向国外拓展从事生产、销售、服务等相关的活动。随着经济全球化的发展,中国经济日益融入世界经济。中国企业的国际化经营也越来越受到重视,这不仅仅是大企业和大公司的专利,占绝大多数的中小企业也应朝着企业国际化经营的目标发展,更应该成为国际化经营的重要主体。浙江省外向型经济持续快速增长,中小企业也得到了蓬勃发展,在促进经济增长、增加就业等方面发挥了重要的作用。然而,随着经济全球化趋势的加强以及其他因素的影响,浙江中小企业在开展国际化经营的过程中往往比大企业面临更多的风险和挑战,必须适应社会发展的趋势,从自身的实际情况出发,结合已有的经验,制定相应的战略,发挥优势,提高自身竞争力,在激烈的国际竞争中取得更好的发展。 一、浙江省中小企业国际化经营的SWOT分析 SWOT分析是一种企业战略分析方法。[1]它指企业在选择发展战略时,从企业的自身条件出发,针对企业的优势和劣势,以及企业所面临的外部机遇和挑战进行综合分析,从而对备选的战略方案做出完整而系统的评价。 (一浙江省中小企业国际化经营的自身优势(S分析 1、较好的经济基础。浙江拥有较好的工业基础,以轻工业、制造加工业为主。尤其是改革开放以来,浙江省的外向型经济呈现出超强的活力。国家先后批准建立了宁波经济技术开发区和保税区,杭州高新技术开发区,温州经济开发区和萧山经济技术开发区。截止2008年底,浙江与世界上近230个国家和地区建立了直接的经济贸易关系,在美国、日本、英国、德国、巴西、墨西哥、多哥等国家设立了贸易公司或办事处。[2]

中小企业国际化经营实例剖析(一) 摘要:国际化是我国企业共同面临的重大课题,相对于大企业而言,中小企业的力量薄弱,但是仍有为数不少的中小企业,成功地进行了国际化的尝试。本文通过对一个汽车零配件生产企业的国际化经营历程进行介绍和分析,对中小企业国际化经营中的企业家精神、产业选择、进入模式等问题进行了探讨。 关键词:中小企业国际化经营 国际化是我国企业共同面临的重大课题,相对于大企业而言,中小企业的力量要薄弱很多,但是仍有为数不少的中小企业,成功地进行了国际化的尝试,有的甚至从开创之初就已从事跨国经营。本文通过对一个汽车零配件生产企业的国际化经营的历程进行介绍和分析,对中小企业国际化经营中的企业家精神、产业选择、进入模式等问题进行了探讨。 案例 上海保隆实业股份有限公司(以下简称保隆公司)是一家民营企业,创建于1997年5月。保隆公司从汽车气门嘴的出口起家,立足于汽车配件的销售和生产。至2005年7月,已拥有4家生产公司和7家销售公司,其生产的轮胎气门嘴和不锈钢排气尾管的生产和销售规模均居世界前列,其中气门嘴占通用汽车公司使用量的25%。 保隆公司在1997年成立之初,专门从事汽车气门嘴的外销,是一家纯贸易型的公司。在气门嘴这一细分市场中,保隆公司以优质服务和拼

搏精神站稳了脚跟,同时于1998年入股某厂家拓展了产品线,增加了尾管消音器类产品。在1999年底,两个主要产品线上已有80多个稳定的国外客户。同年成立了生产气门嘴类产品的工厂。此时公司规划在十年内在全球布局8家销售分公司,分别设在中西欧洲,东欧,日本,北美,南美,中西亚,大洋洲,非洲。2000年,保隆公司经与其35号客户和100号客户的协商,三方各持股33%成立了加拿大威乐公司,由于之前已许诺100号客户为气门嘴类产品的北美独家代理,所以新成立的加拿大威乐公司以销售尾管产品为主,目前年销售额为600万美元。 考虑到匈牙利经济在东欧国家里相对发达,且在2005年将入欧盟,保隆公司打算在匈设立一家销售分公司。但由于去匈牙利的工作签证较难办理,而且同时位于罗马尼亚的98号客户邀请去罗马尼亚建公司,所以决定同罗马尼亚方面进行合作。经过谈判,双方决议在罗马尼亚成立合资公司,推广保隆公司的气门嘴和尾管类产品。2001年,罗马尼亚销售公司正式成立,目前已将产品打入当地的麦德龙和家乐福,年销售收入达100万美元。 2002年,因与尾管供应商关系破裂,保隆公司成立了自己的尾管生产公司。 在2005年,有百年历史的EATON(为美国一家汽车集团,有一百多家分公司,生产卡车、变速箱等汽车整车和零部件产品)下属公司DILL (专门生产汽门嘴)由于成本压力太大,意欲出售。保隆公司看中了

华为公司的国际化战略分析院系:管理学院专业:加弧姓名:陈峥指导教师:薛求知教授完成日期:2 005年4月30日米激意032025411陈峥华为公司的国际化战略分析中文摘要目前,随着我国通信设备制造业的崛起,越来越多的我国通信设备制造厂商在满足国内通信市场需求的同时,积极开拓国际市场以取得成功。在这种状况下研究国内通信制造商进军国际市场的国际化 战略势在必行,而华为公司则扮演了中国移动通信制造商进军国际市场的领军角色。研究华为公司的国际化战略,一方面可以帮助国内的企业确定自己现在所处的阶段和国内外 市场的现状,更重要的是可以帮助企业明确应采用何种战略才雏成功地实施国际化。以及在国际化进程中可能面临的问题从而采取相应的措施来预防这些问题的出现。在本文中,首先介绍了通信设备制造业的行业及产业链状况,进而分析了国内外通信设备制造业的现状和发展趋势。接下来本文研究了华为的国际化战略,首先介绍了华为的国际化现状和国际化的背景,明确了华为国际化对企业发展的重要意义。在国际上所有的跨国通信制造业巨头都已进入中国,国内市场竞争空前激烈,而市场增长速度却逐渐放慢的情况下,华为顽强的经受住考验,首先在国内竞争中站稳了脚跟,进而将视野转向了更为广阔的国际市场,开始走出国门与跨国通信巨头们争夺国际市场份额,维持了企业的高速增长速度。接 下来,本文通过研究华为的组织结构来分析华为如何实现对众多海外分公司的协调与控制,并分析了华为国际化的成功因素,以及华为在向全球市场发展过程中的遇到的一系列问题,然后针对华为目前存在的问题提出了华为国际化下一步发展的策略和建议。在本文的晟后,基于以上对华为国际化战略的分析,对中国高科技企业全球化提出了一些建议,希望能对越来越多的走向全球化进程的中国高科技企业提供一定的借鉴作用。关键词:国际化通信设备制造企业成功因素中图分类 号:C93032025411陈峥华为公训的国际化战略分析Abstract With the development of China teleco mmunication manufacturing industry,moreand more China telecommunication manufact urers are actively explorin g the overseasmarket.Under this circumstance,it is imp erative to research the

企业国际化经营实例剖析 企业国际化经营实例剖析 内容摘要: 本文从出口贸易、劳务输出、投资活动三方面对河南企业国际化经营进行研究。指出了河南省企业国际化经营存在的主要问题以及应采取的主要对策。 关键词: 河南企业国际化经营出口贸易劳务输出对外投资根据西方研究跨国经营学者的理论,一般认为, 企业国际化的基本轨迹是商品进出口、劳务进出口、投资活动这样三个过程。河南省作为中西部经济落后地区,企业国际化还处在初始阶段, 商品进出口仍是当前企业对外经营的主要方式。 河南省企业国际化经营现状 (一)出口贸易近年来,河南省对外贸易与过去相比, 发展十分迅速。2005年, 河南省进出口完成77.36 亿美元,比上年增长 17.0%,其中出口51.01 亿美元, 增长22.1%,进口26.35 亿美元,增长8.1%。在出口产品中机电产品和高新技术类产品出口9.31 和9.69 亿美元, 比上年增长31.8%和30.3%(《河南省国民经济和社会发展统计公报》2005 年)。从数字上看,河南省出口形式较好, 但与其它省份相比存在较大差距。河南省对外贸易在全国的位次靠后, 且仍在下降。在全国进出口贸易额中所占比重2000年为0.6584%,2003年为0.6559%,2005年更是降到0.5439 。而同期河南省的国内生产总值在全国所占比重和位次分别是2000年位次第四, 比重5.74%,2003年位次第五, 比重6.01%,2005 年比重 5.778 。(《中国国民经济和社会发展统计公报》、《河南省国民经济和社会发展统计公报》2000、2003、2005计算得出)。另外, 对外贸易依存度是反映一国一地经济与世界相融合程度的重要指标。2005 年我国对外贸易依存度为60.9%以上,2005 年河南省则仅为 3.97%,可见河南省企业国际化程度较低, 差距很大。540)this.width=540" vspace=5> (二)劳务输出 从表1数据可以看出,河南省对外劳务合作、设计咨询业务还很

我国中小企业国际化影响因素及挑战 ——文献综述与趋势 技经学习小组 (浙江工业大学经贸学院,杭州) 摘要:中小企业在我国国民经济中发挥着重要作用,在经济全球化的大趋势下,国际化发展成为越来越多中小企业的必然选择。本文在参考了大量文献的基础上,概括简述了中小企业国际化的影响因素,分析了中小企业在该进程中所遇到的挑战,并预测了我国中小企业国际化的发展趋势,同时也提出了相应的发展对策,对之后的深入研究具有重大的参考价值。 关键词:中小企业国际化;国际化经营;影响因素;挑战;发展趋势 随着全球经济一体化越来越向纵深发展,企业要生存、发展不得不参与国家竞争,参与国际竞争的过程实质就是国际化的进程。而随着一些中小企业实力的增强,中小企业基于自身竞争力进行国际化拓展已成为可能(田家林,徐立岗,王丰,2008)。针对中小企业国际化的影响因素,及我国中小企业在这一进程中所面临的挑战等议题,中外学者进行了大量研究。 一.中小企业国际化的影响因素 企业国际化经营是企业国际性地利用生产要素和管理技能,从事跨越国界的工商活动。包括商品的进出口贸易、技术授权、对外直接投资、国际工程承包、管理合同、合作生产、国际劳务输出等(汪秀英,2001),因此在高度竞争环境中,国际化不仅仅是生存的必需,而且也是获得竞争优势的重要手段(Asuman Atik,2012)。 1. 从企业文化角度看,企业文化的发展趋向于国际化的意图,使得企业更有能力且有意愿去追求国际化的机遇( Autio et al., 2000; Zucchella et al., 2007),这说明一个更具有创造力和战斗力的企业氛围更适合中小企业的国际化进程,另一方面,企业的凝聚力是面对国际化进程重重挑战的最牢固的根基。 2.从中小企业企业家度看,企业家在中小企业发展过程中的作用尤为突出,其中影响中小企业国际化的企业家因素主要是企业家精神、企业家特质和企业家社会资本,前两者直接发挥影响作用的同时,还通过企业家社会资本的桥梁作用影响着中小企业国际化的深度和广度(钱海燕,张骁,2009)。 3.从中小企业自身人力资源配置角度看,知识、技能、天赋、经验这些组成人力资源的部分为企业提供了价值,这些价值关系到企业的国际化(Fletcher, 2004),并且企业拥有者和管理者

我国制造业企业国际化战略模式研究(一) 摘要:面对全球国际化浪潮,为了使我国制造业企业更好地融入国际市场,文章从分析我国制造业的基本情况和特点入手,对我国制造业企业国际化战略模式进行了探讨。 关键词:制造业企业;国际化战略;对外贸易 随着产业向高加工度方向的进一步升级,制造业占GDP的比重还可能出现小幅度的上升。我国制造业要取得长久的发展,必须应对经济全球化,逐步融入到国际从分工体系中,不断提高创新能力和国际竞争力。 一、我国制造业的概况和特征 2006年,我国制造业增加值总规模为4.31万亿人民币,占国内生产总值的比例为36.8%,就业人员规模为8406万人,占就业人口总规模的比例为11.3%。我国制造业增加值规模居全球第四位,占全球制造业总量的比例,从2006年的3.1%提高到2009年的6.2%,提高幅度达一倍多,而同期日本和德国制造业占全球总量的比例分别由23.1%、10.3%下降到18.3%、7.6%。但我国人均制造业增加值仅为344美元,约为发达国家的1/17。 从近年来我国制造业的结构变化看,呈现如下的特点: (一)重化工业的加速发展 轻制造业主要是生活资料行业,占工业增加值的比重由2006年的38.25%下降到2009年的27.14%,同期重制造业主要是生产资料行业所占比重由 45.32%上升到54.04%,尤其是2006年之后,重制造业的比重加速提高。由于计算口径等原因,我国与日本等国相比,重制造业比重较高,但可从中发现的基本趋势就是出现了重化工业加速发展的特点。 (二)高增长产业交替出现 高增长产业交替出现,当前的高增长产业主要集中在重化工业和电子信息等技术密集型产业。改革开放以来,我国出现了三轮以高增长行业推动经济进入高增长周期的过程,形成了结构变化推动经济增长的格局。第一轮是20世纪80年代初中期以轻工、纺织为主导的增长周期,以满足居民的吃、穿为主。第二轮增长周期始于90年代初期,起带动作用的高增长行业包括基础设施和基础产业、家电产品等。第三轮增长周期是发生在2006年之后,住宅、汽车、城市基础设施建设、通讯成为新的带头性高增长产业,并由此带动了钢铁、机械、建材、化工等提供中间产品的行业快速发展。这三次结构转变都与居民的消费结构升级相关,形成了消费结构升级推动产业结构升级的发展规律,这是消费导向型工业化战略必然出现的结果。 (三)产业向高加工度方向发展 工业内部结构升级,一般遵循加工深度不断深化的有序过程,按照由采掘业向原料工业、初加工业、高加工工业的升级过程,同时也是低附加价值产业向高附加价值产业的演进过程。 由于加工业发展速度加快,在重工业当中其所占的比例呈上升趋势。2006年至2008年,重工业中的采掘业所占比例下降了5.06%,加工业却提高了 4.93%,而原材料工业则略有下降。采掘业、原材料工业、加工工业之比,2006年为1∶2.1∶2.10,2008年这一比值达到1∶2.77∶3.09,产业呈现向提高加工深度的方向升级的特征。

中小企业国际化战略的选择 【摘要】随着经济全球化的不断发展,进行国际化经营已经成为许多中小企业发 展的战略选择。我国中小企业应在充分考虑企业自身的因素和国际市场情况的基础上,选择有特色的、适合自身的国际化战略,以最大限度分享经济全球化带来的利益。 【关键词】中小企业国际化联合战略特色战略 中小企业是相对于大企业而按不同方 式划分的生产规模较小的企业。随着经济全球化的不断发展,国内竞争空前激烈,国内市场趋于饱和,出口压力加大,中小企业的发展空间受到较大的挤压,从而迫使一部分中小企业将目光投向国外市场,通过开展跨国经营和海外投资在国际市场上占有一席 之地。中小企业开展国际化经营具备一定的优势,如从体制环境来看,中小企业产权结构清晰,经营专业化,运转机制灵活,管理成本较低,具有与境外国际化经营主体对接的条件,只要拥有某种资源和价值链上某个

环节的相对优势,争取有利的经营环境和发展机遇是完全可能的。国际化经营已经成为许多中小企业发展的战略选择。 国际化是指根据产品的生命周期,将产品逐步推广到国际市场上的过程。从本质意义上讲,企业国际化的目的是在更大范围内整合资源要素,获取竞争优势,持续地获得企业生存发展的动力。我们可以从表1中简要地了解中小企业国际化的动机和考虑小 型跨国公司的国际战略。 一、目前中小企业国际化过程中存在的问题 1、技术水平和技术创新能力有限,产品附加值低。随着我国经济迅猛发展,出口额也有较大的增长,产品种类增多,出口市场扩大,在国外的超级市场、连锁商店,人们随处发现“中国制造”的产品。但总体上来看,这些产品低档低价,不能适应国际市场多样化的需要,出现了出口数量增加,但出口价格连年下跌的现象。中小企业由于资金、人才和技术积累的不足,技术水平不高,创新能力有限,这无疑阻挡了中小企业国际

09工商(1)班陈茹0916101029 中国企业国际化模式 摘要 随着全球经济一体化的不断发展,越来越多的中国企业走出国门,走向世界,参与到全球经济竞争的格局中。这其中有避开贸易壁垒的考虑,有拓宽国际市场的战略要求,有获得战略性资源的需求,有为了学习西方先进管理知识技能等不同的战略目的。中国加入世贸组织后,中国企业加大了海外投资的不法与力度,其中有成功更有失误。如何分析和解决这些暴露出来的问题,就提上了议事日程,这关系到我国企业国际化进程的成功与否。 本文主要是探讨中国企业国际化经营过程中遇到的问题与启示,为我国企业的国际化经营提供一些经验与借鉴之处。 论文共分为五部分。第一部分简要阐述了现代企业国际化理论概述,包括国际贸易理论与企业国际化动因理论(侧重于发展中国家)。第二部分简要介绍了MIV扩张战略模式。第三部分对华为技术有限公司的国际化和行业竞争状况进行分析。第四部分阐述了华为的国际化战略。第五部分是启示与反思。 一、现代企业国际化理论概述 1.1现代企业国际化经营 企业的国际化经营,是指企业通过对外贸易或直接投资等国际经济合作形式进行的一系列经济活动,它包括跨国经营(经营范围只是几个国家)、多国经营(此种战略侧重于产品和营销定制化以适应不同国家的需求)、全球化经营(经营范围为全球)等不同的形式。而目前中国企业的国际化进程正逐步从国际贸易向国际投资、从南南合作向南北合作、从仅对单一国家投资到逐渐对多个国家进行投资的跨国和全球化方向发展。企业国际化经营方式有进出口贸易、特许经营、合资企业、并购、战略联盟等。

1.2企业国际化理论 企业国际化理论为国际贸易理论与企业国际化动因理论的结合。 1.2.1国际贸易理论 国际贸易理论的演进经历了绝对优势理论、比较优势理论和要素禀赋论、新贸易理论、竞争优势理论和新-新贸易理论几个阶段。 但通观比较优势理论之后的各种国际贸易理论,可以发现它们几乎都受到比较优势理论的影响,甚至一些理论就建立在比较优势理论基础之上,因此,可以说,比较优势理论的研究始终是国际贸易理论发展的主线与核心。 比较优势理论──2*2*1模型(2国、2种产品、1种生产要素) 李嘉图提出的比较优势理论可以简单地概括为一个国家可以通过其在生产效率方面具有比较优势的商品的出口和具有比较劣势的商品的进口,来增加自身的福利。在该理论中,发生国际贸易的关键在于比较,即不同商品的相对成本比较,国际贸易的利益及其流向都取决于每种最终产品的机会成本。 1.2.2企业国际化动因理论 国际贸易理论的研究对象是贸易行为,而企业的国际化却有多种形式,并不是只有贸易。所以,国际贸易理论并不能解释企业国际化的全部内容。此外,国际贸易理论主要以发达国家及其企业为研究对象,未能对发展中国家的企业国际化作出有说服力的解释。而企业国际化动因理论则比较全面地解释了企业国际化的发生原因,同时还支出了发展中国家企业与发达国家企业国际形式、动因的区别。 发达国家企业国家化动因的理论发展中国家企业国际化动因的理论垄断优势理论小规模技术理论 内部化理论技术地方化理论

国际化经营战略 企业国际化经营动因 (一)跨国投资理论 1.垄断优势理论 海默首次提出垄断优势理论,后得到其导师金德尔伯格的支持并加以完善,成为最早研究对外直接投资独立的理论。 该理论的核心内容是“市场不完全”与“垄断优势”。传统的国际资本流动理论认为,企业面对的海外市场是完全竞争的,即市场参与者所面对的市场条件均等,且无任何因素阻碍正常的市场运作。 完全竞争市场所具备的条件是: ①有众多的卖者与买者,其中任何人都无法影响某种商品市场价格的涨跌; ②所有企业供应的同一商品均是同质的,相互间没有差别; ③各种生产要素都在市场无障碍地自由流动; ④市场信息通畅,消费者、生产者和要素拥有者对市场状况和可能发生的变动有充分的认识。 海默认为,对市场的这种描述是不正确的,“完全竞争”只是一种理论研究上的假定,现实中并不常见,普遍存在的是不完全竞争市场,即受企业实力、垄断产品差异等因素影响所形成的有阻碍和干预的市场。 海默认为,市场不完全体现在以下四个方面: ①商品市场不完全,即商品的特异化、商标、特殊的市场技能以及价格联盟等; ②要素市场不完全,表现为获得资本的难易程度不同以及技术水平差异等; ③规模经济引起的市场不完全,即企业由于大幅度增加产量而获得规模收益递增; ④政府干预形成的市场不完全,如关税、税收、利率与汇率等政策。 海默认为,市场不完全是企业对外直接投资的基础,因为在完全竞争市场条件下,企业不具备支配市场的力量,它们生产同样的产品,同样地获得生产要素,因此对外直接投资不会给企业带来任何特别利益,而在市场不完全条件下,企业则有可能在国内获得垄断优势,并通过对外直接投资在国外生产并加

我国中小企业国际化学术前瞻性研究(作者:___________单位: ___________邮编: ___________) [摘要]企业国际化研究是当前我国经济管理领域的一个研究热点。我国中小企业要在经济全球化时代中立足站稳,规模与效率成为根本。本文在概念界定的基础上,梳理了中小企业国际化的理论基础:即国际化理论、小规模技术理论、网络论、资源基础论、互联网影响论、天生全球化理论等,并对当前我国中小企业国际化的相关文献进行分析与评述,指出了现有研究存在的不足与未来的研究方向。 [关键词]中小企业;国际化;趋势 以信息技术为代表的科技革命,使国与国之间的界限日渐模糊,各国经济相互依赖、渗透,并对企业产生深刻的影响。我国中小企业要在经济全球化时代中立足站稳,规模与效率成为根本。中小企业借助于机制灵活、产权清晰、决策迅速、低成本、集群等优势(樊增强,2005;孔泰,2004),以信息技术利用为契机,同样能够在国际市场中大展拳脚。

一、概念界定 对中小企业的界定,各国主要基于定量和定性两个角度,并以定量为主。定量界定包括企业雇佣人数、企业资产和企业经营收入等三方面。在2000年9月,我国经贸委中小企业司提出企业划分标准的最新方案中,将资产总额和年销售额小于5000万元的企业划分为小型企业,资产总额或年销售额在5000万元-5亿元之间的企业划分为中型企业。 中小企业国际化是近30年来跨国公司研究领域的热门课题,国外学术界的主流刊物上有关研究层出不穷。国际化阶段论流派(Carlson,1975;Fo~gemjohanson.1975;JohansonVahlne,1977)将国际化视作一个企业对国外市场逐渐提高承诺的连续过程。我国学者梁能(2000,2001)提出国际化是企业走向世界的过程,包括企业经营的国际化和企业自身的国际化。对于选择国际化方式的影响因素,学者们主要从公司内、外两方面进行探讨,外部因素主要包括市场风险、竞争状况、政府影响、文化、合作伙伴、市场规模等;内部因素主要包括经验、关键资源、公司战略、知识扩散风险等(Hill,HwangKim,1990;ErralnilliRao.1993;Osland,TaylorZou,2001)。 二、中小企业国际化的理论基础