人文地理学研究方法论的进展与_文化转向_以来的流派

- 格式:pdf

- 大小:365.58 KB

- 文档页数:7

人文地理学各章节主要内容第一章第1节人文地理学的研究对象和特性1、人文地理学的概念:研究地球外表人文现象的空间分布与差距,并预测其开展变化规律的科学,即研究人地关系、探讨人地关系地域系统形成、开展、变化与分布规律的科学.2、地理学的开展阶段:一是古代地理学,以描述自然和人文现象为中央内容二是近代地理学,德国最早在1874年设置地理讲座,二战后,地理学形成了人地关系学派、区域学派、景观学派等.三是现代地理学阶段,地理学进入“革命〞时期,先后出现了计量革命、理论革命、行为革命等思潮, 学术空前繁荣,学科流派纷呈,引入地理学研究的哲学方法较多,有实证主义、人本主义、结构主义、后结构主义等等.3、人文地理学的三大主题:一是人地关系的传统.人与环境的关系是一个动态的过程,人文地理学研究人文现象空间特征与人类活动赖于生存的地理环境之间的关系,揭示自然环境对人类社会活动、人类活动对地理环境作用的变化和规律以及探讨如何适应环境和改造环境,以协调人地关系.二是区域研究的传统.人类活动在地球外表创造了各种人文现象,所有的人类活动都是在特定的地域上进行的,人文地理学并不研究人类活动所产生的人文现象的所有方面,例如人文现象的时间序列、社会关系、组织机构等.从作为一门区域科学的地理学的学科本质出发,人文地理学是从地域的观点去研究人文现象的区域差异、区域分布、区域特征及其形成过程,开展规律和演变趋向.三是空间分析的传统.人文地理学关注地球外表自然现象和人文现象的区位和空间变化,强调地方和空间对过程与现象的重要性.着重说明在什么地方有什么样的人文活动和特征,探讨其形成过程、开展规律和演变趋向.4、人文地理学的学科特性:(1)社会性人文地理学不同于自然地理学,它是一门社会性较强的地理学科.社会科学以人及社会现象为研究对象,人文现象的分布是社会现象的空间形式,是一种特殊的社会经济活动,研究社会现象的地域结构是人文地理学的具体研究领域,不同地域人文现象分布的开展和变化,虽然受到自然环境、技术条件因素的影响,但是主要还是受制于社会、经济、文化、政治等人文因素,其中社会生产方式和社会经济制度是最根本的因素.(2)区域性区域性是地理学的根本特性,当然也是人文地理学的特性之一.任何地理现象都有一定的分布区域,都具有特定的空间和地域.人文地理学与其他人文学科的差异,根本点之一也在于人文地理学包含了区域研究的特性,重视了区域特性的差异性和相似性.〔3〕综合性综合性的特点来源于地理事物的多样性、整体性.人文地理学自身的优势也在于它在综合研究一个区域的人口、经济、社会、文化、政治、聚落等各方面的形成开展的条件、特点、分布规律和人地之间的相互关系以后,在一个更高的层次上发现问题,提出解释矛盾的设想.第2节西方人文地理学的开展过程1、不同国家学者对人文地理的观点1〕德国:拉采尔,?人类地理学??政治地理学?,被认为是人文地理学的创始人.赫特纳,区域学派的代表人物施吕特尔,景观学派的创始人区位理论学派:杜能〔农业区位论〕、韦伯〔工业区位论〕、克里斯泰勒〔城市区位理论〕、廖什〔市场区位理论〕2〕法国:白兰士, “人地相关论〞,近代人文地理学的奠基人白吕纳,?人地学原理?3〕英国:麦金德,?历史地理枢纽?是政治地理的代表作,阐述了“大陆腹地说〞这一全球战略的概念.开创了政治地理学的先河.罗士培,主张适应论4〕美国:森普尔,?地理环境的影响?,?美国历史及其地理条件?亨丁顿,?气候与文明?,强调与气候对人类文明的决定性影响,巴多斯,将人文地理学称为人类生态学索尔,主张地理学者应致力于探讨人类文化与景观之间的关系,文化景观学派哈特向,?地理学的性质?,?地理学性质的透视?,区域学派的代表人物5〕俄国:地理学派:以巴朗斯基、萨乌什金等人为代表,主张经济地理学研究对象是区域.经济学派:以费根、康斯坦丁诺夫为代表.第二章第1节人文地理学的研究主题1、人文地理学的研究主题:〔一〕人文事象的空间表征一一文化区文化区大体可分为三类,即形式文化区、功能文化区和乡土文化区文化区:某种文化特征或具有文化特征的人的群体在空间上的分布.形式文化区:是指某种文化现象或某些具有相互联系的文化现象在空间分布上具有集中的核心区与模糊边界的文化区.形式文化区可分为三个层次:一是中央地区、二是外围区、三是边缘区功能文化区:是该文化特征受政治、经济或社会某种功能影响,其内部彼此之间有一种相互联系从而确定其分布区范围的文化区.乡土文化区:是居住于某一地区的居民的思想感情有一种共同的区域自我意识.〔二〕文化的时间现象一一文化的扩散文化扩散可分为两类:扩展扩散和迁移扩散扩展扩散可分为三种:接触扩散、等级扩散和刺激扩散扩展扩散:某文化现象出现后,通过其居民,从该地向四周不到的传递,其占据的空间也就越来越大.特点:空间上的连续性,新的分布区由旧的分布区扩大而形成,旧的分布区较小,而位于新的分布区内.迁移扩散:某种文化下的人或群体迁移到新的地方时,会将该文化传播到该地.特点:①由具有这种文化的人传播出去,比扩展扩散要快,而且易于保持这种文化的本身特点.②由于是随人迁移,特别是迁移到远处,使这种文化现象出现些孤立的点或小区,与其原文化区在空间上不连续.〔三〕文化与环境的关系一一文化生态学1〕文化生态关系的类型:a、直链型文化生态关系:在这一研究方法中,环境被认为强有力地决定、限制和影响着人类的行为和文化过程.环境以单向因果关系的过程强有力地决定着文化,环境对文化的作用是因果直链型关系.b、网络型文化生态关系:与环境决定论不同,网络型文化生态关系强调的是人的选择水平,在重视自然对人的影响的同时,也重视人的作用,把二者看成是双向影响c、社会体系中的文化生态关系:注重于人类环境关系中人对环境物象、观念的研究,其目的的是探索和环境有关的人类行为动机.d、和谐文化生态关系:协调论不仅强调环境对文化的影响,更强调文化对环境的影响和文化与环境双向作用的协调性.2〕文化与地理环境的相互关系a、地理环境为文化的形成提供了根底条件b〔环境条件对文化开展的影响一一加速或延缓作用c、环境条件差异性的影响d、人类活动产生的文化,改变了自然地貌,形成文化景观. .〔四〕文化各特质之间的协调一一文化整合文化整合:在一个文化系统内,各文化层次、各层次的文化特质在功能上形成协调,这就是该文化系统实现了文化整合.文化整合也会在一定程度上反映了地域条件的烙印.〔五〕文化现象综合体一一文化景观文化景观:是居住在该的某文化集团为满足其需要,利用自然界所提供的材料,在自然景观的根底上,叠加上自己所创造的文化产品.第2节人文地理学的根本理论1、人文地理学的根本理论:(一)人文地理学理论的多元性有关人文地理学的理论有:区位论、行为论、文化景观论、人地关系论等.区位论:是经济地理学与城市地理学的核心理论行为论:是把心理学的有关成就与理论引入地理学,开展成为人文地理学一个新的分支一行为地理学. 文化景观论:过去或现在人文活动的结果,可以通过它去研究该地区的人以前的各种活动,恢复其以前的活动过程.人地关系论:有关人类及其各种社会活动与地理环境关系的理论或者是人文地理学开展过程中出现的各种有关人地关系的思想和学说,(二)人地关系论1)环境决定论:希腊学者,亚里士多德,?政治学?法国孟德斯鸠,?论法的精神? 德国黑格尔,拉采尔美国森普尔2)可能论:法国维达尔白兰士 ,白吕纳3)适应论:英国罗克斯比4)生态论:美国巴罗斯,目的在于研究人类对自然环境的反响.5)环境感知论6 )文化决定论7 )和谐论第3节人文地理学的研究方法1、人文地理学的研究程序:(1)确定研究课题根据课题研究的目的课分为应用性课题、理论性课题、理论和应用相结合的综合性课题三类.根据课题的来源主要分为三类:国家方案科研工程、个人自拟选题、应用性协作工程.根据课题研究内容的侧重点不同分为:描述性研究、解释性研究、预测性研究和对策性研究.(2)制定研究方案主要包括确定研究的目的、目标、采用的研究方法和步骤、研究内容的框架等.(3)收集、整理资料(4)调查研究与实地考察(5)分析研究这个阶段是整个研究工作的核心和关键所在,通常包括资料,数据分析,理论解释和假设检验,提出观点与结论等过程.(6)研究总结,成果评审调查资料等研究资料和技术归档是科研工作的最后一道工序.2、人文的地理学的研究方法论:经验主义方法论:经验-一般理论-推论未来逻辑实证主义方法论:现象-一般规律-验证〔特殊事件〕人本主义方法论:以人为主体、重人类行为,重非经济成分结构主义方法论:要素〔现象〕—结构〔功能〕—解释事物现象3、人文地理学的主要研究方法答案一传统的根本研究方法〔1〕描述法〔文字表达、数据表示、图表显现、野外考察〕;〔2〕比拟法〔时间比拟、空间比拟〕;〔3〕解释法:经验归纳法〔经验-一般理论-推论未来〕、理论演绎法〔现象-一般规律-验证、解释〕现代科学研究方法(1).科学理论〔哲学方法〕:老三论〔系统论、限制论、信息论〕、新三论〔耗散结构论、协同论、突变论〕(2).空间模型方法:定性-定量-综合集成方法、计量方法〔数理统计〕(3).现代技术:RS GIS、GPS实践方法〔1〕、调查研究方法地理社会调查:访问、资料收集、抽样调查、专家系统调查科技文献资料:地理科技文献、因特网〔2〕、社会学方法现象学方法〔现象-总结-结论〕时间地理学方法〔时空分析人的行为-决策〕社会生态学方法〔社会要素-引入生态系统〕系统分析方法〔提出问题-分析问题-评价决策〕答案二〔1〕人文地理学研究的调查研究方法①地理社会调查、②科技文献资料法、③地理调查和信息获取的新技术和新方法.④人文地理学研究的区域地理方法:描述、比拟和归纳.〔2〕人文地理学研究的空间模型方法1〕人文地理学研究主要的数学模型:①统计分析模型、②规划与治理模型、③系统分析模型2〕数学方法在人文地理学中的应用:①分布型分析、②相互关系分析、③类型研究、④网格分析、⑤趋势面分析、⑥空间相互作用分析、⑦系统仿真研究过程模型与预测研究〔3〕人文地理学研究的社会学方法:①人文地理学中的现象学方法,②时间地理学方法、③人文地理学研究的社会生态方法、④人文地理学的系统分析方法第四章第1节人口与开展人口转变理论1〕法国兰迪,?人口革命?,“三个序列〞第一序列,原始阶段,高出生率,高死亡率和低自然增长率.第二序列,中间过渡阶段,高出生率,高死亡率和低自然增长率第三序列,现代阶段,先是死亡率下降、出生率不变、人口增长加速,后是出生率也下降,自然增长率由高转入低.2〕美国诺特斯坦,第一次提出“人口转变〞的概念.“上下高〞阶段,过渡阶段和“低低低〞阶段3〕英国布莱克,提出人口转变五阶段模式1〕高位静止阶段,即HS阶段,出生率和死亡率都很高,并到达均衡2〕早期扩张阶段,即EE阶段,死亡率下降,人口增长加速3〕后期扩张阶段,即LE阶段,死亡率低,出生率开始下降,人口增长至最快后减速.4〕低位静止阶段,即LS阶段,人口增长再次处于静止状态5〕减退阶段,即D阶段,出生率下降并开始低于死亡率,人口呈现出负增长人口转变模式① 北欧模式②日本模式③中国的人口转变模式④印度模式第2节人口分布与转移世界人口分布特征及一般规律世界人口分布极不平衡. 世界上90%勺人口居住在仅占陆地面积10%勺土地上.世界上人口分布的不平衡除了表现在南北半球、沿海与内地、高原与平原之间.世界人口多数集中在北半球.从海岸线向内地约200km范围内,海拔500m以下的低地和平原地区.世界人口在各大洲分布也极不平衡.世界人口分布表现出明显地趋向性:即趋向暖湿地区〔中低纬指向〕、低平地区和岸边〔河岸、海岸〕第3节人种人种的概念:人种、即人类的种族,是指具有共同起源并在体制形态上具有某些共同遗传特征的人群.人种的划分:人种的划分是以保有共同的遗传的自然特征为依据.划分种族的标志很多,包括肤色、眼色、发色、头形、鼻形、面部轮廓,身高等人体外表的一些性状,近年来又增加了血型、指纹弓等一些生理特征.第4节民族民族的概念:民族是在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现在共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体.是人们最主要的社会划分形式之一,属于历史学、社会学范畴.民族的特征:①共同语言②共同的地域③共同的经济生活④共同心理素质第七章第1节聚落起源与开展城市的定义城市是具有一定规模的、以非农业人口为主的居民点,是人口和社会经济活动的空间集中地.城市的开展特点聚落特征:人口、生产要素经济高度集聚产业特征:非农产业为主规模特征:人口聚居景观特征:人工景观〔物质环境和建筑密度〕物质特征:市政、公共设施集中完善职能特征:政治、经济、文化中央第2节城市化及其动力机制城市化的定义城市化是农业人口转化为非农业人口、农村地域转化为城市地域、农业活动转化为非农业活动的过程. 城市化的机制〔一〕农业生产力的开展是城市化的原生动力〔二〕工业化是城市化直接动力〔三〕第三产业是城市化的后续动力〔四〕经济开展是城市化的内生决定性力量〔五〕人口与城市政策可以加速或延缓城市化进程城市化的特征1〕城市化进程加快2〕大城市开展迅速,出现规模巨大的城市群3〕城市化开展的区域差异明显4〕兴旺国家出现“逆城市化〞倾向第3节城市与城市地域结构城市内部的地域结构模型同心圆模型、扇形模型、多核模型第十三章第1节人口的迅速增长与可持续开展可持续开展的定义可持续开展的概念最广泛的定义和核心思想是:既满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的水平构成危害.1、可持续开展突出强调的是开展2、可持续开展以为经济开展与环境保护相互联系,互为因果3、在环境保护方面每个人都享有正当的环境权利4、要求人们改变传统的生产方式和消费方式5、加快环境保护新技术的研制和普及,并提升公众的环境意识可持续开展的原那么公平性原那么:本代人之间的公平、代际间的公平和资源分配与利用的公平;可持续开展是一种时机、利益均等的开展.它既包括同代内区际间的均衡开展,即一个地区的开展不应以损害其它地区的开展为代价;也包括代际间的均衡开展,即既满足当代人的需要,又不损害后代的开展水平.该原那么认为人类各代都处在同一生存空间,他们对这一空间中的自然资源和社会财富拥有同等享用权,他们应该拥有同等的生存权.因此,可持续开展把消除贫困作为重要问题提了出来,要予以优先解决,要给各国、各地区的人、世世代代的人以平等的开展权.持续性原那么:人类经济和社会的开展不能超越资源和环境的承载水平.即在满足需要的同时必须有限制因素,即开展的概念中包含着制约的因素;在“开展〞的概念中还包含着制约因素,因此,在满足人类需要的过程中,必然有限制因素的存在.主要限制因素有人口数量、环境、资源,以及技术状况和社会组织对环境满足眼前和将来需要水平施加的限制.最主要的限制因素是人类赖以生存的物质根底一一自然资源与环境.因此,持续性原那么的核心是人类的经济和社会开展不能超越资源与环境的承载水平,从而真正将人类的当前利益与长远利益有机结合.共同性原那么:各国可持续开展的模式虽然不同,但公平性和持续性原那么是共同的.地球的整体性和相互依存性决定全球必须联合起来,认知我们的家园.。

4 文化转向(cultural turn)在1990年代中期以前,经济地理学始终将经济活动的空间现象作为自己的研究范畴,并以此将其同社会科学中的其他学科特别是人文地理学中的其他学科如文化地理学、社会地理学等加以区分。

但从1990年代中期开始,伴随着经济地理学制度转向研究的深化,一些经济地理学家和文化地理学家开始思考,经济生活在多大程度上是纯粹经济的?社会文化等非经济因素在经济生活中发挥什么作用?经济和非经济因素之间是如何相互关联的?二者之间有什么样的辨证法?对这些问题的思考和研究,引出了西方经济地理学远较制度转向意义更为宽广和深远的有关“文化转向”的讨论。

那些倡导“文化转向”的经济地理学家认为,经济生活不仅是经济的,更是社会和文化的,经济过程也是一个社会文化过程,“与其削弱经济,还比如通过将其置于其获得意义和方向的文化、社会和政治关系中而将其情景化”[21]因此经济地理学实质上是文化的经济地理学(economic geographise of culture)。

促成西方经济地理学“文化转向”的因素是多方面的。

Crang认为[22],实践上讲,过去十多年对解释资本主义新时期和新空间中经济转型的复杂地理所出现的困难,促使经济地理学家寻求新的研究领域和知识资源,而这些资源可以从人文地理学中已形成的后结构主义、女性主义和生态文献中获得;政治上讲,左翼政治经济地理学家所鼓吹的激进政治文化,无情的经历了从阶级斗争的解放政治向政治、文化、环境认识的代议政治的剧烈转变。

同时,经济地理学自身创新的压力和整个西方人文科学对“文化研究”的重视,进一步促成了经济地理学向文化的转向。

Sayer则认为[23],经济地理研究中文化转向与对经济研究兴趣的下降是相联系的。

特别地,新一代经济地理学者转向文化研究,揭示着他们对先前的政治经济学主导的学术等级制度的挑战。

更进一步来讲,文化转向反映了政治文化的变化,即从经济问题和劳工主义及传统的保守主义为主体的“分配政治”(politics of distribution),转向就同一性和关联性来说更具文化特征的新的“认知政治”(politics of recognition)。

第30卷第12期2011年12月地理科学进展PROGRESS IN GEOGRAPHYV ol.30,No.12Dec.,2011收稿日期:2011-03;修订日期:2011-06.基金项目:国家自然科学基金项目(40971101);国家“十二五”科技支撑计划项目(2012BAJ22B03)。

作者简介:方创琳(1966-),男,甘肃庆阳人,博士,研究员,博士生导师。

近年来主要从事城市发展与城市规划等方面的研究。

E-mail:fangcl@1470-1478页中国人文地理学研究进展与展望方创琳1,周尚意2,柴彦威3,陆玉麒4,朱竑5,冯健3,刘云刚6(1.中国科学院地理科学与资源研究所,北京100101;2.北京师范大学地理与遥感科学学院,北京100875;3.北京大学城市与环境学院,北京100871;4.南京师范大学地理科学学院,南京210046;5.华南师范大学地理科学学院,广州510631;6.中山大学地理科学与规划学院,广州510275)摘要:本文重点总结了近年来人地关系论、文化地理学、行为地理学、社会地理学和政治地理学等人文地理学的特色分支学科和新兴分支学科的发展现状、研究进展及未来发展展望。

通过对国内大量的文献分析和与国外相关研究进展的比较分析后认为,中国人文地理学在理论创新、研究方法、手段革新和实践应用等方面均取得了丰硕的研究成果。

表现为:人地关系论作为地理学研究核心的地位得到进一步提升;文化地理研究视野更为开阔,并在转向新文化地理学;行为地理学进入了重要的研究转向与繁荣发展新阶段;政治地理学顺应地缘政治战略需求开始由低迷走向回暖;社会地理学伴随和谐社会建设蓬勃发展。

未来中国人文地理学研究的总体趋势是,面向国家战略需求,树立人地和谐的科学发展观,紧跟中国经济社会发展的时代步伐,在力所能及地解决国家发展中若干新问题的同时,重点深化人地关系理论及研究方法,加强人地系统调控机理与过程、格局与节律及其示范应用的研究,加强人地系统演进过程中的全球问题、全球变化及其区域响应的研究;顺应国家文化产业大发展和建设文化强国的战略要求,加强文化地理研究与国家文化产业振兴的融合研究,建设中国“本土化”的文化地理学学科体系;进一步拓展行为地理学研究广度与深度,加强实验性研究;关注新地缘政治学、都市政治地理和地方政治地理的研究,依托“六普”数据推动社会地理学研究实现新的跨越。

人文地理总结第一篇:人文地理总结1人文地理学研究对象:人文地理学是以人文现象为研究主体,侧重于揭示人类活动的空间结构和地域分布的规律性。

人文现象的空间分布及其演变不仅受到自然环境的影响,而且社会、经济、文化和政治等因素也起到十分重要的作用。

2人文地理的学科特性:属于社会学和地理学的交叉学科,具有社会学、区域性、综合性。

3根据研究对象的侧重点不同,地理学通常分为自然地理学和人文地理学,或分为自然地理学、经济地理学和人文地理学三部分。

4研究主题:人地关系的传统、区域研究的传统、空间分析的传统。

5文化区:文化区是指某种文化特征或具有人化特征的人的群体在空间上的分布。

6文化区的类型:形式文化区功能文化区乡土文化区7形式文化区概念——指某种文化现象,或某些具有相互联系的文化现象,在空间分布上具有集中的核心区与模糊的边界区的文化区。

特征——文化特征表现典型的核心区文化特征相对一致而又逐渐弱化的外围区边界较为模糊的过渡带文化现象:语言、宗教、心理等.8功能文化区概念——指某种文化特征受政治、经济或社会某种功能的影响,其内部之间有一种相互联系从而确定其分布范围的文化区。

特征——都有中心,功能中心位置是明确的,中心位置及边界的界限确切国家、城市、农场、教区、学区等9乡土文化区• 概念——是居住于某一地区的居民的思想感情上有一种共同的区域自我意识。

• 特征——既无功能中心,又无明确的边界线,存在于人们的思想感情• 思想感情上的文化10文化的时间现象——文化区的迁移与扩散。

文化扩散可以分为两类:扩展扩散与迁移扩散第二篇:人文地理课件总结人文地理课件总结1人文地理学是研究地表人文事象的空间分布及其空间差别,并预测其发展规律的科学,它是以人地关系为基础,着重研究地表人类活动或人与环境所形成的各种文化现象的分布与变化。

2人文地理学的学科特性属于社会学和地理学的交叉学科,具有社会性、区域性、综合性。

3人文地理学的发展λ一、古代人文地理学(人文地理学的产生)λ二、近代西方人文地理学的发展λ三、现代人文地理学的发展4学科体系的形成• 随着人文地理学的理论发展,研究内容和范围也不断扩大,同自然地理学一样开始分化,陆续出现了一些分支学科,并形成人文地理学的学科体系。

人文地理学方法论人文地理学是一门研究人类与地理环境之间相互作用关系的学科。

在研究人类社会现象、文化、历史时,人文地理学方法论起着至关重要的作用。

本文将探讨人文地理学方法论的基本概念、主要方法以及其在研究中的应用。

一、基本概念人文地理学方法论是指在人文地理学研究中所采用的一系列研究方法和理论体系,旨在深入了解人与地理环境之间的相互关系以及地理环境对人类社会发展的影响。

人文地理学方法论的核心理念是将地理环境与人类社会文化相结合,探寻其背后的内在联系。

二、主要方法1. 田野调查田野调查是人文地理学研究的重要方法之一。

通过实地走访、观察和采访等方式,研究者可以直接感受到地理环境与人类社会的互动关系。

田野调查有助于揭示地理环境对人类生活、劳动和文化等方面的影响,为研究提供丰富的实证数据。

2. 归因分析归因分析是人文地理学研究的另一重要方法。

通过分析和比较一定地理区域内不同社会文化现象的原因,研究者可以揭示出地理环境对人类行为和文化的作用。

例如,通过比较不同地理环境下的居民饮食习惯差异,可以揭示出地理环境对食物供给和生活方式的影响。

3. 语言分析语言分析是人文地理学研究中一种常用的方法。

通过分析地理环境下居民的语言使用和表达方式,可以揭示出地理环境对人类文化传承和社会交往的影响。

例如,通过对不同地域方言的研究,可以了解到地理环境对语言演变和多样性的影响。

三、应用案例1. 城市研究人文地理学方法论在城市研究中有着广泛的应用。

通过结合田野调查和归因分析,研究者可以深入了解城市发展与地理环境、社会文化之间的相互作用关系。

例如,通过调查不同城市的建筑风格和规划布局,可以揭示出地理环境对城市形态和城市文化的影响。

2. 文化遗产保护人文地理学方法论在文化遗产保护方面也有重要应用。

研究者可以通过语言分析,研究地理环境对不同文化遗产的命名和描述方式,以推测其历史背景和地理条件。

这有助于制定有效的文化遗产保护策略,促进文化遗产的可持续发展。

人文地理发展与创新研究分析人文地理是地理学的一个重要分支,它主要研究人类活动与地理环境之间的相互关系,包括人类定居、聚落、交通、经济活动等方面。

在当今社会,人文地理的发展已经不仅仅是简单的地理实证研究,更加注重对人类活动的影响和变迁进行深入的分析与解释。

本文将从人文地理的发展历程、研究方法与成果、创新趋势等方面进行分析和探讨。

一、人文地理的发展历程在21世纪,随着全球化和信息化的发展,人文地理学逐渐成为一个跨学科的领域,吸引了越来越多的研究者。

人文地理学开始强调文化、经济、政治等因素对地理环境的影响,并积极探讨不同文化对地理环境的利用和保护方式。

人文地理学的研究范围逐渐拓展到了全球范围,涉及到不同地域、不同文化、不同发展阶段的人类活动影响和变迁。

二、人文地理的研究方法与成果人文地理研究采用的主要方法包括实地调查、统计分析、模型建立、GIS技术应用等。

实地调查是人文地理研究的一个重要环节,通过调查和观察来获取人类活动与地理环境之间的关系。

统计分析是人文地理研究的另一个重要手段,通过对数据的收集和分析来揭示人类活动的规律和特点。

模型建立是人文地理研究的一种重要方法,通过建立模型来模拟和预测人类活动对地理环境的影响。

GIS技术应用是人文地理研究的一个新兴技术手段,它能够将地理信息与人类活动结合起来,为人文地理研究提供了新的思路和方法。

人文地理研究的成果主要包括对人类活动与地理环境关系的深刻分析和解释。

通过人文地理研究,我们可以更深入地了解人类活动对地理环境的影响,揭示人类活动的规律和特点,为地理环境的保护和管理提供科学依据。

三、人文地理研究的创新趋势随着社会的发展和科技的进步,人文地理研究也面临着新的挑战和机遇。

未来,人文地理研究将呈现出以下几个创新趋势。

1. 跨学科研究。

人文地理研究将越来越多地与其他学科进行交叉融合,比如文化学、经济学、政治学等,以产生更深入、更全面的研究成果。

2. 信息化研究。

随着信息技术的迅速发展,人文地理研究将更加注重信息化手段的应用,比如大数据分析、人工智能模型等,以加强对人类活动与地理环境关系的分析和预测。

人文地理学研究一、前言人文地理学是研究地球表层各种人文现象与人类活动发生发展过程、动态演化特征及其地域分异规律的科学,其研究的核心是人地关系地域系统,究领域包括人地关系论、经济地理学、城市地理学、旅游地理学、文化地理学、社会地理学、政治地理学、民族地理学、作为一门边缘学科,人文地理学的研究领域非常广泛,涉及到区域经济、国土整治、生产力布局、城镇体系、文化景观、环境保护、旅游规划、人口问题、种族歧视、生活福利等方方面面的问题。

各分支学科均以人地关系地域系统作为其研究的基础,但大部分的分支学科相互间缺少必然的联系。

同时,也没有一个系统的理论与成套的模式将它们联系起来。

换句话说,人文地理学不像自然地理学的气候、土壤、岩石等组成要素之间,存在着相互制约和联系的环扣,它至今仍然缺乏把各研究要素、各分支学科连成一个有机整体的理论基础,即使其组成要素部分有密切的联系,而从整体来看,大部分仍缺乏相互间的联系。

人文地理学理论体系松散,影响了它的综合发展。

冷落的一些领域也有了部分学者在开拓,一些新的领域在萌发新的生长点,形成了各分支学科百花盛开的局面。

分分支学科的研究评述如下:2.1、在旅游地理学领域由于1990 年代以来我国旅游业快速发展,我国旅游地理学科建设与实践应用取得了长足进步,出版了大量针对我国旅游地理、旅游资源与旅游规划的著作,其中仅以《中国旅游地理》命名的著作就有二十余个版本。

近年来,我国旅游地理与旅游规划学的快速发展与完善,对于指导我国旅游地的布局与规划、旅游业的策划与管理发挥了重要作用。

地理等论著的出现。

政治地理学领域有中国政治地理、政区地理、边疆地理、国家安全地理等著作的发表。

乡村地理学有中国农村经济区划、农业区划、乡村空间、乡村经济、土地利用、新农村建设和城乡统筹发展等方面的著作发表。

2.4、在经济地理学领域,众多学者注重与中国实践相结合,在产业集聚、劳动力流动、区域经济差异与协调发展等方面进行了专题性和区域性研究,出版了诸多有价值的研究成果。

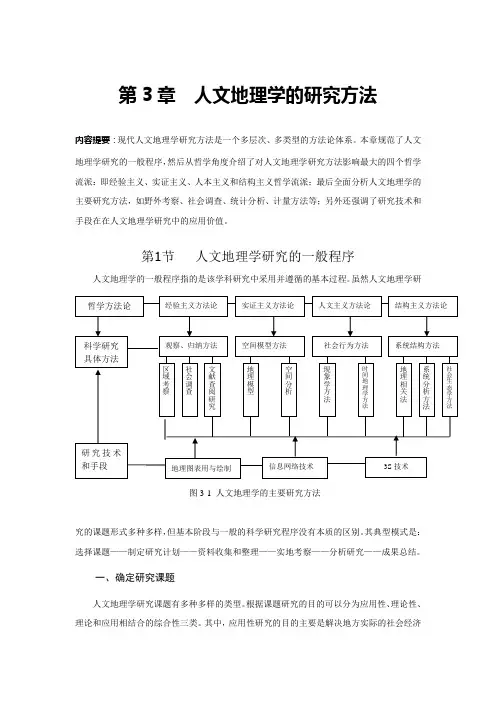

第3章人文地理学的研究方法内容提要:现代人文地理学研究方法是一个多层次、多类型的方法论体系。

本章规范了人文地理学研究的一般程序,然后从哲学角度介绍了对人文地理学研究方法影响最大的四个哲学流派:即经验主义、实证主义、人本主义和结构主义哲学流派;最后全面分析人文地理学的主要研究方法,如野外考察、社会调查、统计分析、计量方法等;另外还强调了研究技术和手段在在人文地理学研究中的应用价值。

第1节人文地理学研究的一般程序人文地理学的一般程序指的是该学科研究中采用并遵循的基本过程。

虽然人文地理学研图3-1 人文地理学的主要研究方法究的课题形式多种多样,但基本阶段与一般的科学研究程序没有本质的区别。

其典型模式是:选择课题——制定研究计划——资料收集和整理——实地考察——分析研究——成果总结。

一、确定研究课题人文地理学研究课题有多种多样的类型。

根据课题研究的目的可以分为应用性、理论性、理论和应用相结合的综合性三类。

其中,应用性研究的目的主要是解决地方实际的社会经济问题,为实践提供指导;理论性研究的目的主要是发展学科理论,包括对已有理论的检验、批判或发展,也包括对理论的概括和创新。

根据课题的来源主要分为三类:国家计划科研项目、个人自拟选题、应用性协作项目,由于国家计划科研项目数量有限,当前人文地理的大多数选题来自不同地方提供的应用性课题。

根据课题研究内容的侧重点不同分为:描述性研究,解释性研究,预测性研究和对策性研究。

其中描述性研究是科研工作的基础,具体描述所研究对象是“怎样的”,解释性研究要求回答“为什么这样”,预测性研究的主要目标是对研究事物“未来是怎样的”做出判断,对策性研究主要目标是寻求解决实际问题的具体方案,以应用为目的。

课题选择既要根据各人的研究基础、特长、已有条件和兴趣爱好等,但更主要的是,要考虑学科的研究动态和发展趋势,符合科学性、创造性、需要与可行性等原则的要求。

二、制定研究计划研究课题确定后,紧接着应制定具体的实施方案,主要包括确定研究的目的、目标,采用的研究方法和步骤,研究内容的框架等。

人文地理学进展近年来,人文地理学在学术研究领域得到了广泛而深入的发展。

作为一门综合性学科,人文地理学探讨了人类与地理环境之间的相互关系,研究了地理空间对人类行为和社会发展的影响。

本文将从人文地理学的理论基础、研究方法以及重要研究领域三个方面对人文地理学的进展进行探讨。

一、人文地理学的理论基础人文地理学的理论基础主要包括人地系统理论、社会空间理论和文化地理学理论。

人地系统理论将地理环境和人类行为视为一个相互作用的系统,强调地理环境对人类社会和文化的塑造作用。

社会空间理论探讨了地理空间在社会关系和权力结构中的作用,强调空间的社会构造性。

文化地理学理论则关注地理环境对人类文化的塑造作用,研究地域文化差异和地理空间中的文化景观。

二、人文地理学的研究方法人文地理学采取了多种研究方法,包括实地考察、定量分析和质性研究等。

实地考察是人文地理学的基本方法之一,通过实地观察和实地调查,深入了解地理环境和人类行为之间的关系。

定量分析方法运用统计学和数学模型等工具,对大量数据进行分析,揭示地理环境对人类行为的影响。

质性研究方法则通过深入访谈和文本分析等手段,探索人类行为的背后动机和意义,揭示地理环境与文化认知之间的联系。

三、人文地理学的重要研究领域人文地理学在众多研究领域中有着广泛的应用。

其中,城市地理学是人文地理学的重要分支,研究城市空间、城市发展和城市社会。

城市地理学关注城市的形成、结构和功能,研究城市与乡村的关系、城市发展的动力和城市社会的问题。

此外,社会地理学也是人文地理学的重点领域,研究社会关系和社会现象在地理空间中的表现。

社会地理学关注社会空间的分布和变迁,研究社会差异、社会秩序和社会正义等问题。

民族地理学是人文地理学的另一个重要研究领域,研究地理环境对各种民族群体的影响以及民族与地理环境之间的互动关系。

民族地理学关注民族聚居、地域文化和民族认同等问题,研究民族与地理环境之间的紧密联系。

总结人文地理学在近年来的发展中取得了显著进展,其理论基础、研究方法和重要研究领域不断深化和拓展。

人文地理学研究方向人文地理学是一门研究地理环境对人类活动的影响及其相互关系的学科。

在现代社会中,人文地理学的研究方向日益多样化,涉及人类文化、社会与经济发展等多个方面。

本文将探讨人文地理学的研究方向及其相关内容。

一、城市地理学城市地理学是人文地理学的重要研究方向之一。

它主要关注城市的形态、结构以及城市化进程中的社会、经济和环境问题。

城市地理学通过对城市规划、土地使用、人口迁移等方面的研究,揭示城市发展的规律,为城市规划和管理提供科学依据。

二、文化地理学文化地理学研究地方文化的形成、变迁和空间分布。

它关注地域特色和地方文化与自然环境的关系。

文化地理学研究的内容包括语言、宗教、建筑风格、民俗习惯等方面,通过对文化景观、文化遗产和文化景点的研究,揭示地方文化的多样性和影响。

三、经济地理学经济地理学研究地理环境对经济活动的影响及其相互关系。

它关注地域经济发展的模式和地区差异,研究包括生产、贸易、就业等方面的经济活动。

经济地理学通过对经济活动的空间布局、区位选择、产业集聚等方面的分析,为地方经济发展和区域规划提供理论和方法支持。

四、社会地理学社会地理学研究社会现象在空间上的表现和分布规律。

社会地理学关注社会群体、社会关系以及社会结构对地理环境的影响。

它研究的内容包括社会不平等、社会问题、社会与环境的关系等。

社会地理学通过对社会空间的分析和社会现象的空间分布规律的研究,揭示社会与空间的相互作用。

五、旅游地理学旅游地理学研究地理环境对旅游活动的影响及旅游活动对地理环境的影响。

它关注旅游资源的开发与利用、旅游环境的保护与管理。

旅游地理学研究的内容包括旅游需求、旅游流动、旅游产业等方面,通过对旅游地的分析和评价,为旅游规划和管理提供科学依据。

本文简要介绍了人文地理学的研究方向,包括城市地理学、文化地理学、经济地理学、社会地理学和旅游地理学。

这些研究方向的发展,为我们更好地理解地理环境与人类活动的关系提供了理论和方法支持。

第一章绪论第1节人文地理学的研究对象和特性一、地理学与人文地理学一现代地理学1、地理学是一门具有悠久历史的学科;2、三个不同的阶段:1古代地理学,从地理思想的萌芽直到19世纪上半叶为止,以描述自然和人文现象为中心内容;2近代地理学,从世界上设置大学地理讲座或地理系开始德国1874年设置地理讲座,到第二次世界大战结束;3现代地理学,二次世界大战后地理学的研究领域更加深化;3、现代地理学是研究地球表面地理环境的结构、分布及其发展变化的规律性以及人地关系的科学;·地理环境·地理环境的结构4、根据研究对象的侧重点不同,地理学被分成自然地理学和人文地理学两部分,或者分为自然地理学、经济地理学和人文地理学三部分;二人文地理学的地位人文地理学以人文现象为研究主体,侧重揭示人类活动的空间结构及其地域分布规律;人文地理学有广义和狭义之分;狭义的人文地理学不包括经济地理学;广义的人文地理学包括经济地理学;二、人文地理学的研究对象1、区域与空间研究:大英百科全书1980年版第七卷1049—1650页记载的是“人文地理学是研究多种人文特征的分布变化和空间结构的科学”;即从地域的观点去研究人文现象的空间分布规律,着重说明在什么地方有什么样人文活动和人文特征;区域的观点:2w—where、what2、人地关系研究:人文地理学是揭示人文现象空间分布与地理环境的相互关系;3w-what、where、why现状3、时间序列研究:人文现象的时间尺度和差异;探讨人文现象空间分布的形成过程,预测其发展变化的趋向;4w—what、where、why、when思考:下列哪些问题属于人文地理学研究的问题♦人类活动与全球变化♦美国对外政策与美国对外贸易伙伴♦山东经济结构调整的未来方向♦城乡人口流动机理分析♦苏州旅游线路设计♦国际大都市定位凡是不涉及空间分布和空间过程的问题,均不是人文地理学的问题;尽管有些问题带有区域的修饰语,但并不涉及空间分布和空间过程,因此它们不是人文地理问题;人文地理学研究内容:三个维度一横 + 一纵 + 时间变化一横:人文现象的空间分布;一纵:人文现象与地理环境之间的纵向关系;时间序列:时代背景及随时间的发展变化;三、人文地理学的学科特性一社会性:与自然地理学的不同以人及社会现象为研究对象;人文现象分布的发展和变化主要受制于社会、经济、文化、政治等人文因素,其中社会生产方式和社会经济制度是最基本的因素;人文地理学的历史性;二区域性:与其他人文科学的不同地理现象分布在一定的区域;区域地理环境具有一定的结构:区域的差异性和相似性;区域人地关系具有一定的特点;三综合性:横断学科地理要素之间相互联系地理现象之间相互联系地理区域之间的相互联系案例:人文地理学的社会性、区域性和综合性--钢铁工业区位选择的变化现代钢铁工业起源于19世纪;在早期的煤炭炼铁时代,钢铁工业以煤炭资源为主导区位因素,钢铁企业靠近大煤田,如德国的鲁尔区20世纪初期开始,随着冶金技术的改进,特别是冶炼钢铁所用焦煤量大幅度下降,钢铁工业改以铁矿资源为主导区位,钢铁企业转向靠近大铁矿,如我国的包钢、武钢、鞍钢等;第二次世界大战后,科学技术飞速发展,巨型矿石运输船只出现,钢铁工业转向在沿海钢铁消费区布局,便于原料和产品的运输,上海宝钢的区位选择就是一例;钢铁工业的临海型布局拉动了相关的电力工业、机械工业、汽车工业等工业部门在沿海港口地区的聚集,形成大型沿海工业区;如日本太平洋沿岸工业区,甚至不惜投资向海上扩大用地;四、人文地理学的学科结构思考:1、联系实际说明人文地理学的主要研究内容;2、举例说明人文地理学的社会性、区域性和综合性;第二节人文地理学的发展一、人文地理学的产生1、产生:1古罗马埃拉托色尼地理学之父:geo-graphica,西方地理学概念的起源;2古希腊希洛多德历史学之父:地理学是以空间差异为基础的综合学科;—地理学核心思想3古代中国4中世纪德国地理学大师洪堡Alexander von Humboldt:代表作宇宙,地球是统一整体,人类是自然的一部分李特尔Carl Ritter:代表作地学通论,“土地影响着人类,而人类亦影响着土地”,被认为是近代地理学中人地关系的最早阐发者和人文地理学的创始人;2、古代人文地理学的特点1未形成独立学科2知识的积累和记述,解释性学科3人地关系思想萌芽4已有实际应用5发展过程曲折二、近代西方人文地理学的发展一背景地理大发现和地理探险科学革命其他学科的发展二近代人文地理学的特点1形成相对独立的学科;2与工、商社会相适应的知识形态,以对地球表面各种现象及其关系的解释性描述为主体;3概念体系渐趋完善,学科分化也日益精细;4主要研究范式:地表形态与景观、人与环境关系、区域类型与结构、空间关系;5相应地有四个学派和传统:地学传统与自然地理学派、生态传统与人地关系学派、描述传统与区域学派、空间传统与区位学派;三各国近代人文地理学的发展三、现代人文地理学的发展一现代人文地理学的发展1、区域地理学派regional geography代表人物:美国地理学家哈特向,源自19世纪德国的赫特纳;观点:区域是地理学研究的对象,在区域中自然和人文复合在一起;2、文化地理学派cultural geography代表人物:美国地理学家卡尔·索尔观点:人类的所有活动都是人类的文化,人类文化的地理现象就是人文地理学的研究内容;3、人文人本主义地理学派humanistic geography代表人物:美国地理学家段义孚Yi-fu Tuan观点:地理学的研究对象是人,其研究目的也是为了人,每个人各有不同,在研究时要注意这种不同;4、计量-空间地理学派quantitative and spatial geography代表人物很多观点:利用数学、系统科学和计算机技术研究人类空间活动,并建立人类活动的空间模型;5、激进主义地理学radical geography代表人物:美国地理学家哈维David Harvey观点:以马克思主义社会分层的理论为基础,分析不同阶层的人们活动的空间特点和规律;6、女性女权主义地理学feminist geography观点:研究社会中女性群体行为活动的空间特点和空间规律;7、后现代地理学post-modernism geography代表人物:索哈观点:反对传统的、规范的、普适的地理规律研究;二现代人文地理的主要特征1、新的的科学理论与方法论的建立2、新的研究方法与研究手段3、新的研究内容与研究方向三西方现代人文地理学的发展趋向多样化的人文地理学:制度-文化转向 institutional-cultural turn--关注各种正式和非正式制度的作用,关注文化的根植性;“研究别人的观点” eg:西方城市中的水,中国园林中的水“分析真实与符号”eg:人们视觉中的“美”与真实生态意义、经济意义、社会意义的美“认识世俗与神圣”eg:解释西藏“与现代主流社会完全不同的社会逻辑”;四、中国人文地理学的发展一中国古代人文地理学1、中国古代对人文地理学的贡献:①人地关系思想的萌芽:包括地理环境决定论思想、人定胜天思想、天人相关论及因地制宜思想等;②区域人文地理知识的积累;反映在史书,地方志及游记中;♦殷周易经·系辞:“仰以观于天文,俯以察于地理”,“地有山、川、原、湿,各有条理,故称理也”;♦人地关系思想:孔子主张“畏天命”,老子提出“人法地,地法天,天法道,道法自然” ;♦方法论:以阴阳、五行、八卦学说来解释地理现象;♦战国时代的尚书·禹贡将古代中国版图分为九州,并概要记载各地自然条件、经济活动和物产交通,堪称世界上第一部综合地理区划的着作;♦战国时代的管子·地员探索了中国土地的分类和山地植物的垂直带谱,是世界上最早对土地进行系统分类的着作;♦在方志、沿革地理、域外地理、自然地理和地图等方面都有很大的成就;♦中国古代地理学家进行的实地考察和描述性记载,以徐霞客游记最具代表性;2、中国古代地理学的特点:1)始终保持自然、经济、人文统一的传统,未经历西方那样的学科分化和还原论分析方法发展;2)科学基础薄弱,文学传统深厚;3)朴素唯物辨证法的哲学思想基础;4)为国家政治、军事、财政、外交服务的“经世致用”传统;5)虽然强调“究天人之际”,但缺乏对自然规律的探讨;二中国近代人文地理学:引进与发展1落后于西方2知识积累有新进展3未形成中国特色的理论体系4方法更加科学实用5为以后的发展作准备西方学者促进了近代地理学在中国的形成和发展:♦来华考察:德国的李希霍芬,俄国的谢苗诺夫—天山斯基、奥勃鲁契夫、科兹洛夫和普尔热瓦尔斯基,美国的亨廷顿、庞佩利、维利斯,瑞典的斯文赫定,英国的麦克唐纳、布朗、海登、布拉德和罗士培,法国的勒克莱尔、兰登诺、戴普拉,日本的西德二郎、福岛安正、小川琢治、横山又次郎、小藤文次郎,等等;♦来华任教:美国学者葛利普、葛德石,德国学者克勒脱纳、卞莎和费思孟;中国学者的工作为中国近代地理学奠定了基础:♦张相文:引进西方近代地理学,倡议贯彻“学以致用”的地理学思想,开拓了中国地理教育,1909年在天津创立了中国地理学学会;♦竺可桢:1921年创办我国第一个大学地学系,中国近代地理学主要开拓者,开创中国气候区划研究,中国人文地理研究的开拓者;♦丁文江“关于中国人文地理”、翁文灏“中国人口分布与土地利用”、张其昀“中国土地人口新统计”等围绕人地相关理论:人口与土地资源的关系研究;♦胡焕庸:“中国人口之分布”--“胡焕庸线”;“江苏省之农业区域”和“中国之农业区域”--中国农业地理学的开山之作;♦李旭旦“白龙江中游人生地理观察”、周立三“农业地理”、吴传钧“中国粮食地理”和“中国稻作经济”:对人地关系研究和人文地理学建设做出了重要贡献;♦任美锷:1945年提出“建设地理学”的概念和内容,地理学要为工业、农业、交通运输服务,地理学要解决重大经济建设问题;♦1940年代黄国璋、李承三、林超先后组织多专业的嘉陵江流域、汉中盆地、大巴山区、川东地区等区域的综合性地理考察,考察报告以专刊形式出版,是近代中国区域地理的经典之作;三中国现代人文地理学的发展1949—1980年1980-1990年:从取消到复兴、创新1990年以来:1中国特色的学科建设体系正在形成2开展大量实证研究3中国特色理论创新4产学研紧密结合:发展规划、产业布局、区域发展、结构调整、体制改革、信息库;思考:1、现代人文地理学的发展有什么新特点和新变化2、试比较中国与西方人文地理学的发展有什么不同;第二章人文地理学的基本理论——人地关系论第一节人地关系的内涵与特点思考:什么是人地关系人地关系有何特点一、人地关系的内涵1、人:一定时间、一定区域范围内从事各种生产和生活活动的人类群体;2、地理环境:广义的地理环境,包括自然地理环境和人文地理环境3、人地关系:人类群体与地理环境之间以物质流、能量流和信息流为纽带,既相互影响又相互制约的关系;二、人地关系的特点动态性多样性相对性第二节人地关系论人地关系论:人们对人地关系的各种观点、思想流派的总称;思考:1、如何正确理解人地关系决定论、可能论的主要观点2、试从人类意志决定论产生的背景出发,分析其主要观点对社会发展的影响;在实施区域可持续发展战略的今天,正确认识人类意志决定论有何重要意义3、什么是人地关系协调论举例说明区域人地关系协调的复杂性;主要的人地关系理论:一、人地关系决定论一自然地理环境决定论1、背景1经验背景自然地理环境对人类生理的影响自然地理环境对人类心理和行为的影响2社会背景早期自然崇拜对中世纪黑暗神权的反叛现代自然地理环境危机论3科学背景社会达尔文主义生存空间说2、主要观点1自然地理环境决定社会发展气候决定论地貌决定论土地决定论天文决定论自然地理要素综合决定论3历史渊源古希腊时代亚利斯多德公元前384—前322年,政治学;18世纪法国的政治哲学家孟德斯鸠1689—1755年,论法的精神;德国哲学家黑格尔1770——1831年对社会历史发展的分析;地理学界,德国地理学家F.拉采尔1844——1904年,人类地理学4人是环境的产物,人和生物一样,其活动、发展和分布受环境的严格限制,环境以“盲目的残酷性统治着人类的命运”;3、评价1积极意义反对唯心主义神决定论客观上尊重和保护自然环境2危害束缚人对自然的开发利用自然宿命论助长种族主义发达国家的侵略扩张正确认识自然地理环境对社会影响程度社会发展由内因决定,把握人类开发利用自然的度二人类意志决定论唯意志论、生产关系决定论1、背景1经验背景工业革命后开发利用自然取得重大成果社会主义取得经济、政治重大胜利2社会背景自然地理环境决定论的支柱国战败全世界对自然环境决定论的批判3科学背景曲解马克思列宁主义,夸大生产关系、意识形态对生产力、经济基础的反作用曲解人定胜天论2、观点:人类意志决定社会发展·生产关系决定生产力发展·意识形态决定经济发展·人类可以征服自然·文化决定社会发展·环境感知决定社会发展渊源·中国古代荀子:制天命而用之·英国近代培根:知识就是力量·英国近代洛克:对自然的否定就是通往幸福之路3、评价1积极作用批判自然地理环境决定论客观上激发人的主观能动性和创造力2危害破坏自然环境破坏生产力否定自然地理学3启示正确认识生产关系、意识形态对生产力、经济基础的反作用程度正确评估人类开发利用自然的后果人地关系不是相互决定的因果关系三文化决定论culturaldeterminism相同的自然环境+不同的文化系统=不同的文化景观:传统社会-文化的多样性,“十里不同风”不同的自然环境+相同的文化系统=相似的文化景观:现代社会-文化的趋同,“千城一面”现象二、人地关系相关论1、背景1经验背景社会发展受自然地理环境和社会因素的共同影响同样的自然地理环境可能形成不同的社会现象2社会背景:批判自然地理环境决定论3科学背景自然地理环境的相对稳定性和人文现象的不定性和复杂性人地关系的变动性,建立或然论的人地关系一可能论:注重人对环境的适应与利用方面的选择能力1、观点:人与地理环境相互作用,互为因果自然地理环境为人类社会发展提供多种可能性,由人类能动地择2、代表学者:法国地理学家维达尔·白兰士1845—1918年20世纪初提出一定的自然条件为人类的居住规定了界限,并提供了可能性;人对这些条件的反应或适应,按照他自己的传统的生活方式而有所不同;同样的环境对于不同的生活方式的人具有不同的意义;因此,生活方式则是决定某一特定的人群将会选择那种可能性的基本因素;自然地理环境可以在一定的条件下被人类改造利用法国地理学家白吕纳1869——1930年心理因素是人类与自然的媒介和一切行为的指导者;在人地关系方面,“自然是固定的,人文是无定的,两者之间的关系常随时代而变化;”3、评价1积极作用批判人地关系上的必然论、决定论有助于人类发挥主观能动性,推动社会发展2局限性尚未找到人类社会发展和人地关系的决定因素尚未发现人类改造利用自然的合理途径将人地关系仍视为因果关系,不利于认识人地关系的复杂性3启示在自然地理环境可以承受的范围内充分发挥人的主观能动性具体分析不同时空的人地关系特性二适应论1、观点:人地关系是人类对地理环境在利用中的适应人对地理环境的适应具有多种可能性2、代表学者:英国人文地理学家罗克斯比1880—1947年人文地理学包括两个方面:一是人群对他们的自然环境的适应;二是居住在一定区域内人群及其和地理区域之间的关系;1人的生理适应自然地理环境形成种族地理现象2人类生产活动适应自然地理环境形成经济地理现象3人类社会组织适应自然地理环境形成社会地理现象4人类政治活动适应地理环境形成政治地理现象三人类生态学1、观点:人地关系是人类对地理环境的选择性反应地理学统一的主题是人地关系--人类生态2、代表学者:美国地理学家巴罗斯1877—1960年生物学借用“生态”术语关注生物与自然地理环境的关系,社会学将“生态”还原为人类与地理环境的关系地理学为“人类生态学的科学”,其目的不在于考察环境本身的特征和客观存在的自然现象,而在于研究人类对自然环境的反应;历史学是研究人类在时间上的关系;地理学侧重于分析人类在空间上的关系;三、人地关系协调论和谐论一背景1、经验背景协调人地关系的历史悠久:人地和谐的民居水利工程华人融入海外社会生态农业现代人地关系恶化的严重后果:20世纪60年代以来全球性的环境问题2、社会背景各国关注人地关系:1980年,国际地理大会的开幕词中指出:“……如何去和谐环境和人类文化生活关系,已成为国际地理学界所面临的主要研究任务”;自然地理环境决定论的回潮3、科学背景古代天人合一思想的回潮环境科学、生态科学的长足进展地理学的统一趋势和人本主义趋势二观点人类社会与地理环境相互影响、相互制约,形成一个复杂的人地巨系统人类社会与地理环境对立统一社会发展与地理环境应协调发展人类必须约束自身行为来协调人地关系代表学者与论着庄子齐物论李特尔.怀特吴传均三评价1、积极作用推动人类社会可持续发展完善地理学的主线和结构2、局限性对人地关系的复杂机理尚缺乏认识协调人地关系的实证案例尚不多3、启示人地关系是可以协调的协调人地关系带有强烈的个案性、创新性案例:世界遗产的保护问题黄石国家公园:美国最早的国家公园,总面积约8889km2;善待“自然灾害”:火来了让火去烧,不救火;水来了让水去流,不抗洪; 火:大自然新陈代谢的工具1、淘汰病树、枯木,让新树有生长的空间2、某些物种借助火才能迸开发芽;3、焚烧过的土地更加肥沃,更利于树木生长;4、周期性的大火可以帮助树木治病除害;水:1、枯枝落叶的河水是各种水生物最好的生存环境:不清除阻挡公园河流枯树或落叶;2、洪水是自然生态循环的一个链条,不能随意割断;不抗洪防洪,让洪水从河道中自然冲出,即使冲坏道路、房屋;·许多简单的自然现象背后隐藏着自然的客观规律;·人类从自身的利益出发冠以“灾害”之名的自然现象,是良性循环的自然界的一部分;思考:如何看待“沙尘暴”世界文化遗产——圆明园遗址的保护两种观点的冲突:保护与修护重建·修护:2002年国家文物局圆明园遗址公园规划搬迁园内住户及单位,拆迁后的用地严格按原样恢复;恢复圆明园遗址公园的山形水系、植物景观等;恢复完善三园的道路系统;清除园内垃圾,拆迁所有地上物,恢复地形地貌……·保护:百年积淀的生物多样性自然之美+历史遗址的沧桑感;1历史价值“遗址”是最重要的价值,复建就是摧毁圆明园,摧毁它作为不可再生“遗址”的真正价值;2生态价值近百年的自然状态形成北京地区丰富的野生植物、野生群落,具有独特的生态保护价值;要保护园内的天然植物景观,保留生态真实性,稳定整个园内的生态系统的平衡;世界各国的历史遗产保护中不同的观点:意大利:与遗产的消失抗争;先进的文物修复技术,但文物修复部分与原有部分明显区分;美国:昔日重现;对待各种保护方法态度开放;藏之名山、新旧并存、仿古重建、住人、空置等等;目的:将历史的现象保存,让现在的美国人了解过去的美国是什么模样;日本:注重文物的保护性修复;传统技术与现代科技结合,修旧如旧;澳大利亚:改造再利用;许多传统建筑,保留原有立面、基本结构,对内部进行创造性的改造,而加以重新利用;四、其他学科对人地关系的探讨一环境感知environmentalperception环境感知:生活在一定环境中的人,由于受环境及文化的影响,在头脑中必然形成一种对环境的印象;即由环境影响而产生的印象;从心理学的角度分析人类活动与地理环境关系;环境感知随着环境的变化与社会文化的发展而不断变化,既受环境影响,又影响人对环境的认识和利用对自然灾害的感知移民的环境感知△案例:中国人的环境偏好中国原始人类的“满意生态环境”元谋猿人早期直立人阶段,距今约400-170万年:元谋盆地东山麓山丘上蓝田猿人早期直立人阶段,距今约100万年:灞河谷地,位于关中盆地的东南隅山顶洞人晚期智人,距今约1万年:周口店,华北大平原西北侧山麓的龙骨山1、边缘结构和边缘效应1边缘结构:山地与平原/盆地或河谷平原的边缘带上2边缘效应:自然生态环境的多样化“了望-庇护”的便利性围猎和防范的有效性:存在山崖、河流等天然障碍2、闭合与尺度及其隔离效应1闭合与尺度:边界明确、尺度适宜的生活空间——山间盆地、谷地或大平原之角隅在临近大山而又相对独立的小山丘上,高度和面积都有限2隔离效应:有限的范围可以排除潜在的危险;生活空间的确定性和整体感,对种群的生存和延续十分重要;3、豁口及走廊结构及其效应1豁口及走廊结构:闭合空间具有一些与外界联系的豁口;豁口沿谷地延伸,成为沟通各相邻闭合空间的走廊;2效应:。

人文社会科学研究的空间转向——文化地理学派及其文化空间理论的兴起2013-10-18 08:48来源:《中国社会科学报》作者:陈义华核心提示:建构在文化地理学研究基础之上的文化空间理论对文学批评、文化研究、历史学、人类学等学科产生了深远影响,被西方学界称为人文社会科学研究的空间转向。

现代意义上的文化地理学作为人文地理学的一个分支,最早可以追溯到19世纪20年代,德国地理学家卡尔·里特尔将人类文化与环境之间的关系作为自己研究的主要内容,开创了人文地理学研究,被誉为人文地理学之父。

19世纪90年代,德国另一位学者弗里德里克·拉采尔提出,地理学应该考察人类的生活方式及思想观念对于外部环境所产生的影响,并将该领域的研究命名为人类地理学。

20世纪20年代,美国地理学家卡尔·索尔正式提出文化地理学的概念,主张将文化景观纳入地理学研究的范畴,通过文化景观来研究人类活动所形塑的区域人文地理,他也因此被称为文化地理学之父。

到了20世纪70年代,文化地理学发展出文化生态研究、文化源地研究、文化扩散研究、文化区与文化景观研究等一系列研究领域,形成一个完备的学科体系。

开启理论研究“空间转向”的序幕文化地理学的成熟及其研究成果为20世纪70年代兴起的文化研究与解构主义文学思潮提供了新的理论话语资源。

20世纪90年代,爱德华·索雅在一次访谈中,将20世纪六七十年代以来受到文化地理学派影响、主张实现人文社会科学研究空间转向的学者群泛称为“文化地理学派”。

可见,文化地理学派是一个宽泛的概念,并不是有着固定成员的学术实体组织。

该学派在文化地理学研究基础之上建构的文化空间理论对文学批评、文化研究、历史学、人类学等学科产生了深远影响,被西方学界称为人文社会科学研究的空间转向。

文化地理学派空间理论的奠基者是文化地理学家列斐伏尔,他出版于1974年的法文版著作《空间的生产》是第一部系统研究都市文化空间的专著。

浅谈人文地理学研究的方法论摘要:人文地理学作为地理学的分支学科,有其独特的研究方法。

现代人文地理学研究方法是一个多层次、多分支的科学体系。

本文参阅已有文献的论点,就现代人文地理学研究的方法论作简要的介绍。

关键词:地理学、人文地理学、研究方法论BrieftalkthemethodologyonhumangeographyAbstract:Human geography as a branch of geography, has its unique research methods. Modern human geography research method is a multi-level, multi-branch scientific system. Refer to the literature of this article's argument, a brief introduction on the methodology of the study of modern human geography. Keywords:Geography, Human Geography, Research Methodology目录1人文地理学的性质 (3)1.1 人文地理学的产生 (3)1.2人文地理学的发展 (3)1.3 人文地理学的学科特性 (3)2当代人文地理学研究方法论 (4)2.1经验主义方法 (4)2.2实证主义方法 (4)2.3行为主义方法 (4)2.4现象学方法 (4)2.5存在主义方法 (4)2.6理想主义方法 (5)2.7实用主义方法 (5)2.8马克思主义方法 (5)2.9唯物主义方法 (5)2.10后现代主义方法 (5)2.11后结构主义方法 (6)2.12女性主义方法 (6)3 结语 (6)参考文献(References) (6)致谢 (7)1人文地理学的性质1.1 人文地理学的产生人文地理学的产生经过了一个漫长的阶段,这一阶段一般是指19世纪中叶以前。

人文地理学的研究内容人文地理学是地理学的一个分支领域,主要关注人类与地理环境之间的相互关系。

它研究人类活动和社会文化现象对地理空间的影响以及地理环境如何塑造人类社会和文化。

一、人文地理学的起源和发展人文地理学起源于20世纪初的美国,后来扩展到其他国家。

人文地理学的发展受到人文学科和社会科学的影响,如人类学、心理学、社会学等。

随着研究方法和理论的不断发展,人文地理学逐渐形成了自己的研究范式和方法论。

二、人文地理学的研究内容1. 地理环境和文化景观人文地理学研究地理环境对文化景观的影响。

它探讨地理要素如地貌、气候、水资源等如何塑造人类的生活方式、居住方式和文化表达。

例如,不同地理环境下的建筑风格、农耕方式、信仰体系等都受到地理要素的影响。

2. 城市和城市化人文地理学关注城市发展和城市化的社会文化问题。

它研究城市形态、城市功能、城市人口的空间分布以及城市社会与文化的变迁。

通过研究城市化过程中的地理要素和人类活动,人文地理学为城市规划和管理提供了有益的参考。

3. 区域差异和社会分化人文地理学研究地域差异和社会分化。

它研究地理空间上不同区域之间的经济、政治、社会和文化差异,并分析这些差异是如何形成和变化的。

通过理解不同区域的人类活动和社会关系,人文地理学帮助我们更好地认识和理解世界的多样性。

4. 地理认同与地域性人文地理学研究地理认同和地域性。

它探讨个体和群体对地理环境的情感、认同和归属感,并分析这种地理认同如何影响社会关系和文化传承。

人文地理学研究可以帮助我们理解为什么不同地区的人有着不同的行为方式、价值观和文化特点。

5. 文化景观保护与可持续发展人文地理学研究文化景观保护和可持续发展。

它关注如何保护和利用地理环境中的人文遗产和文化景观,同时实现经济增长和社会进步。

通过研究可持续发展的原则和方法,人文地理学为保护地球环境和人类社会发展提供了宝贵的经验和知识。

三、人文地理学的意义和应用人文地理学的研究内容对于解决现实问题具有重要意义。

论述中国人文地理学的发展

中国人文地理学的发展可以分为以下几个历史阶段:

1. 早期探索阶段(20世纪前半)

在这个阶段,中国的人文地理学研究多以写实主义文学的形式体现。

代表作品

包括陈寅恪的《边城》、钱钟书的《围城》等。

同时,中外学者对中国传统文化和地域特色进行了一定的研究。

2. 现代化发展阶段(20世纪50年代-80年代)

在这个阶段,伴随着社会的现代化进程,中国人文地理学开始进入系统化研究

阶段。

具有代表性的研究成果有:陈慕华的《中国农村人居环境》、罗正福的《城市地理学与城市规划》等。

3. 开放改革阶段(80年代至今)

中国的改革开放带来了国际化的视野和多样化的思想文化,也促进了人文地理

学的迅速发展。

在此期间,中国开始与国际接轨,不少学者走出国门参加国际学术交流,学习先进的理论和方法,同时也向世界展示了中国学者的研究成果。

中国人文地理学向多元化和专业化方向发展,出现了许多优秀的学者和学术成果,如郭建华的《忆江南》,谭其骧的《旅游概论》等。

总的来说,中国人文地理学从研究中国人居环境和社会文化特色的实证研究到

全球视野下的全面论述,从定性分析到定量研究,经历了漫长而丰富的历程。

未来,中国人文地理学仍需要不断地挖掘本土文化和社会地理背景,同时也需要关注全球化趋势,并寻找与世界其他地域知识体系的交流和发展。