3.1.2稀土离子的吸收光谱

稀土离子吸收光谱的产生可归因于三种情况:来自f组态内的能级间的跃迁,即f→f跃迁;组态间的能级跃迁,即f→d跃迁;电荷跃迁,配体向金属离子的电荷跃迁。

1.f→f跃迁光谱

指f组态内的不同J能级间跃迁所产生的光谱。它的特点是:

(1) f→f 跃迁是宇称选择规则禁阻的; 因此不能观察到气态的稀土离子的f→f跃迁光谱,由于配体场微扰,溶液和固态化合物虽能观察到相应的光谱,但相对于d-d跃迁来说,也是相当弱的,摩尔消光系数ε≈0.5lmol·cm,振动强度为10~10(指主要的跃迁类型--电偶极跃迁,这将在配合物光谱中述及)。

(2) f→f跃迁光谱是类线性的光谱。谱带的尖锐原因是处于内层的4f电子受到5s、5p电子的屏蔽,因此受环境的影响较小,所以自由离子光谱是类原子的线性光谱,甚至在溶液和固体化合物中,也是这样的,尤其在低温条件下更为明显。这点与d区过渡元素的d→d跃迁光谱有所区别。d区过渡元素离子的d电子是

外层电子,易受环境的影响,因而谱带变宽。稀土离子的f→f跃迁谱带的分裂为

100左右,而过渡元素的d→d跃迁的谱带分裂在1000~3000。

(3) 谱带的范围较广。在近紫外,在可见区和近红外区内都能得到稀土离子(III)的光谱。其中Sc、Y、La、Lu是封闭壳层结构,从基态跃迁至激发态需要较高的能量,因而它们在200-1000nm(50000~10000cm)的范围内无吸收,所以它们是无色的。Ce、Eu、Gd、Tb虽在200~1000nm 范围内有特征的吸收带,但大部或全部吸收带均在紫外区内。Yb的吸收带在近红外区内出现,所

以Ce、Eu、Gd、Tb和Yb也是无色的。Pr、Nd、Pm、Sm、Dy、Ho、Er、Tm有的吸收带存在于可见区内,因而它们是有色的。RE的主要吸收峰及其消光系数列在表3.3中。

稀土离子(III)的谱带和颜色已列在表3.4中。其中f和f组态的有相同或相近的颜色,La~Gd的颜色变化和由Gd~Lu的情况是相似的,只有Pm和Ho(f)的例外。稀土离子颜色的这种"规律性"变化并不是内在的联系,因为f和f的离子颜色虽相似,但谱带位置并不相同。物质的颜色只是未被该物质吸收的那些光波混合的结果。

稀土离子(III)的f→f跃迁光谱,主要是f的基态向激发态的跃迁造成的,其中Sm、Eu除了基态(Sm的H5/2、Eu的F0)向激发态跃迁外,还存在由第一、第二激发态(Sm的H7/2、Eu的F1、F2)向更高能态的跃迁。Sm、Eu的这种有别于其它离子(III)情况,是由于Sm的H7/2态和Eu的F1、F2态与基态的能差较小,常温下部分离子集居于上述能态的原因。

2.f→d跃迁光谱

稀土离子的f→d跃迁光谱不同于f→f跃迁光谱。4f→4f5d跃迁是组态间的跃迁。这种跃迁是宇称选择规则允许的,因而4f→5d的跃迁是较强的,摩尔消光系数般在50-8001.mo1·cm内,甚至更大;三价离子的吸收带一般在紫外区出现;由于

5d能级易受周围离子的配体场影响,相对于f→f跃迁来说,谱带变宽。

一般来说,具有比全空或半充满的f壳层多一个或2个电子的离子易出现4f→4f

5d的跃迁,如Ce(4f)、Pr(4f)和Tb(4f)等离子,它们的4f5d的能级比其它三价镧系离子的低,因此有可能出现4f→4f5d的跃迁。

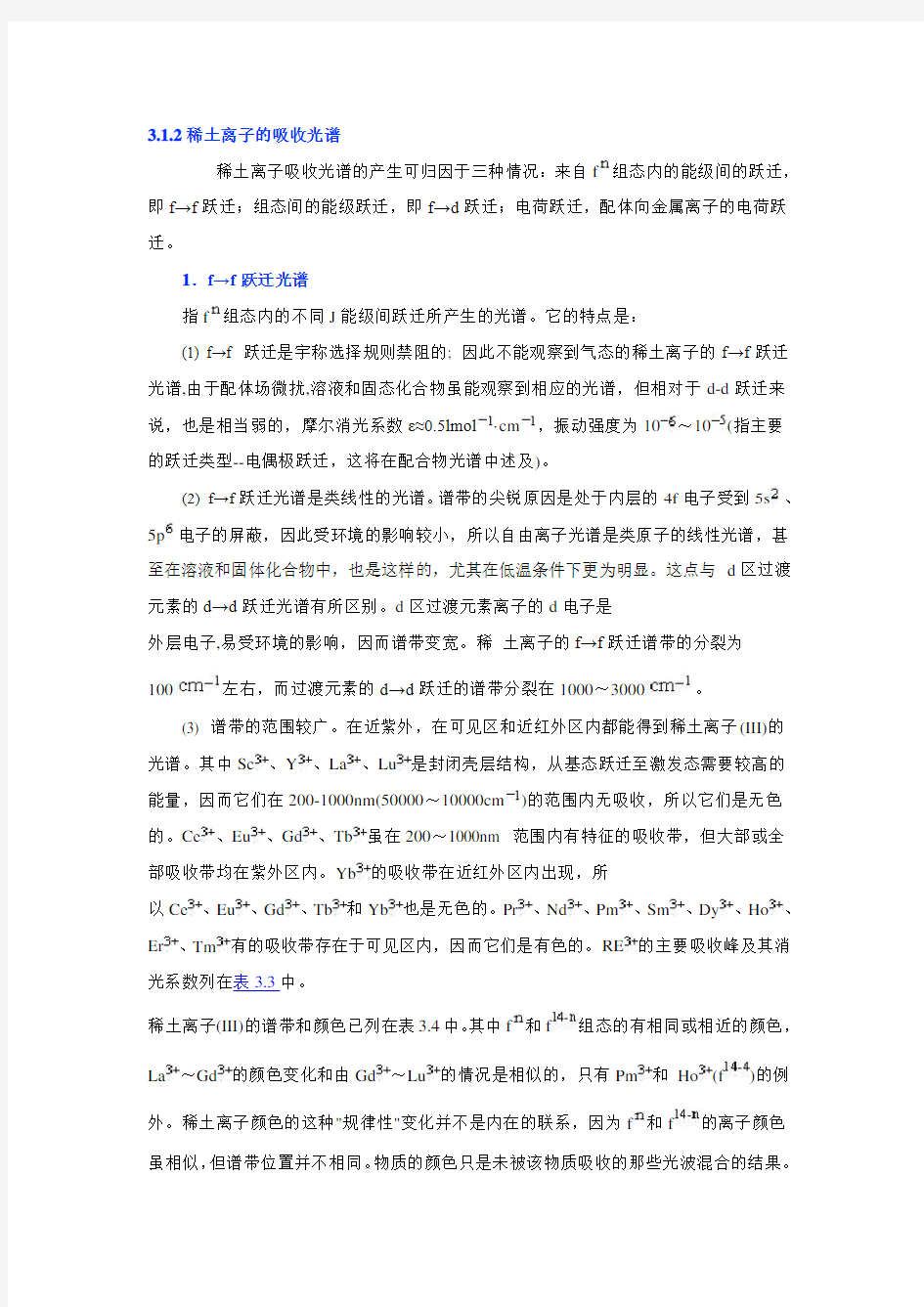

Ce、Pr和Tb的4f→4f5d的跃迁在近紫外区出现,它们的光谱具有上面提及的特性,如表3.5指出的三价铈、镨、铽的氯化物和溴化物的第一个f→d跃迁的吸收带。

由于二价稀土离子较三价稀土离子的有效核电荷少,大多数二价稀土离子的

4f→4f5d的能量差也较三价离子的小(见图3.1),因而些二价离子在可见光区也有

很强的4f→4f5d跃迁吸收带,这是与同电子的三价离子光谱不同之处。

3.电荷跃迁光谱

稀土离子的电荷跃迁光谱,是指配体向金属发生电荷跃迁而产生的光谱,是电荷密度从配体的分子轨道向金属离子轨道进行重新分配的结果。镧系配合物能否出现电荷跃迁带取决于配体和金属离子的氧化还原性。谱带的特点是有较强的强度和较宽的宽度。带的宽度一般比f→d的跃迁带宽二倍左右,这些数据列在表3-6和表3-7中。谱带的位置比f→f和f→d跃迁更加依赖于配体。

(1)配体的影响。

一般在易氧化的配体和易还原为低价离子(Sm、Eu、Tm、Yb和Ce)的配合物光谱中易见到电荷跃迁带。对于给定离子来说,电荷跃迁带能否出现,配体的还原能力是十分重要的,例如对环戊二烯基配合物和环辛四烯配合物采说,由于环戊二烯基离子氧化为中性分子(C5H5)的能力较弱,Sm、Yb的该配合物光谱中难以见到电荷跃迁带。但环辛四烯被氧化为中性分子的能力较环戊二烯基强,因此它的Sm、Yb的配合物光谱中均见到相应的电荷跃迁带。说明电荷跃迁带的出现与配体的性质密切相关。给定金属离子的各配合物的电荷跃迁带的位置与配体的还原性也是有关的。表3-6指出了Eu的配合物电荷跃迁带的位置是按、H2P、Se、S、CNS(水溶液)的次

序,从高波数向低波数方向移动的。CNS有较强的还原能力,因此其配合物的电荷跃迁带处于低波数(电荷跃迁所需的能量较低)。同样,溴的还原能力较氯强,因此溴的Sm、Eu、Yb配合物的电荷跃带总比氯配合物的相应带为低(见表3-7)。

(2)金属离子的影响。

金属离子的氧化性也是影响电荷跃迁带的出现和位置的重要因素。在稀土元素中,只在能还原为二价的Sm、Eu、Tm、Yb的配合物光谱中见到电荷跃迁带,这说明了金属离子氧化性的影响。对于给定配体来说,上述四个RE的跃迁的位置次序与它们的电势顺序相当(见表3-8)。Eu最易被还原为Eu,所以它的配合物的电荷跃迁带出现在较低波数,而Tm的电荷跃迁带则处于较高波数, 如氯化物的第一电荷跃迁带的次序:Eu(33200cm)<Yb<(36700cm)<Sm(43100cm)<Tm(46800cm),见表3-7。

离子吸附型稀土矿镁盐体系绿色高效浸取技术研究离子吸附型稀土矿是一种新型外生稀土矿物,于1969年首次在我国江西省赣州市被发现。此类矿物广泛分布于我国南方的江西、广东、广西等省份,其稀土配分齐全,放射性低,且富含中重稀土元素,是我国宝贵的战略矿产资源。 离子吸附型稀土矿是世界中重稀土的主要来源,它的开发利用可以解决独居石、氟碳铈矿、混合型稀土矿等几乎只产轻稀土而缺乏中重稀土的问题。目前工业生产普遍采用铵盐原地浸取工艺回收稀土,即采用硫酸铵作为浸取剂原地浸出离子吸附型稀土矿中的稀土,然后采用碳酸氢铵对浸出液进行除杂、沉淀富集稀土,最后焙烧获得离子型稀土精矿。 虽然上述工艺已广泛应用于离子矿工业开采,但仍存在以下问题:(1)硫酸铵浸取剂消耗高,带来严重的氨氮污染:对于花岗岩离子吸附型稀土矿,每生产1吨离子型稀土精矿需消耗7-9吨铵盐(以(NH4)2SO4计,下同),而对于广西地区广泛存在的火山岩离子吸附型稀土矿,由于渗透性较差,导致浸出效果不佳,每生产1吨离子型稀土精矿则需要消耗12吨以上铵盐。据统计,我国每年生产离子型稀土精矿6万吨左右,而离子吸附型稀土矿开采过程中会有大量的氨氮进入土壤和地下水,对环境造成严重污染。 同时,浸取尾液含大量氨氮,难以处理达标;(2)硫酸铵浸取过程中原矿土壤中的钙、镁等营养元素被浸出进入浸出液中而流失,造成土壤养分比值失调,尾矿修复困难;(3)硫酸铵浸取选择性较差,浸出液铝含量高,而且硫酸铵只浸取大部分离子相稀土,不能浸取胶态相及矿物相中的稀土。为此,本论文以广西崇左六汤稀土矿区典型的火山岩离子吸附型稀土矿为研究对象,在对稀土在粘土矿物中的吸附和迁移机理研究以及离子吸附型稀土矿浸取过程研究基础上,创新性的系统

风化壳离子吸附型稀土矿提取工艺流程 稀土金属(rare earth metals)又称稀土元素,是元素周期表ⅢB族中钪、钇、镧系17种元素的总称,常用R或RE表示。它们的名称和化学符号是钪(Sc)、钇(Y)、镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)。它们的原子序数是21(Sc)、39(Y)、57(La)到71(Lu)。 风化壳离子吸附型稀土矿 我国风化壳离子吸附型稀土矿20世纪60年代末期首先在江西省龙南足洞发现离子吸附重稀土矿及寻乌河岭离子吸附轻稀土矿后,相继在福建、湖南、广东、广西等南岭地区均有发现,但以江西比较集中、量大。离子吸附型稀土矿是一种国外未见报导过的我国独特的新型稀土矿床。经20多年的研究,查明该类型矿分布地面广,储量大,放射性低,开采容易,提取稀土工艺简单、成本低,产品质量好等特点。已探明工业储量100万吨(REO),远景储量1000多万吨。目前年生产含REO>60 %混合稀土精矿1万吨(REO)。 一、矿石性质 风化壳离子吸附型稀土矿系含稀土花岗岩或火山岩经多年风化而形成,矿体覆盖浅,矿石较松散,颗粒很细。在矿石中的稀土元素80%~90%呈离子状态吸附在高岭土、埃洛石和水云母等粘土矿物上;吸附在粘土矿物上的稀土阳离子不 溶于水或乙醇,但在强电解质(如 Na Cl、(NH 4) 2 SO 4 、NH 4 Cl、NH 4 Ac等)溶液 中能发生离子交换并进入溶液和具有可逆反应。 二、稀土提取工艺及技术指标 (一)氯化钠法 20世纪60年代末期发现该矿床后, 1970年即研究出“氯化钠池浸法”工艺,它是20世纪70年代处理这种类型矿石的主要方法。从采场运来的矿石,送进一个长方形的水泥池中浸泡,浸出液从池底的过滤层的排出口排出,浸渣人工清除,浸出液在饱和的草酸溶液中沉淀,过滤的滤饼即为草酸稀土,经灼烧、水洗、再灼烧得混合稀土氧化物。 (二)硫酸铵池浸法 氯化钠浸矿法存在浸矿时间长,氯化钠浓度大,消耗量大,钠离子共沉淀多,影响一次灼烧产品,纯度只能达到70 %,需对一次灼烧产品水洗脱钠,再灼烧的复杂工艺,并且浸渣(尾矿)中含有大量氯化钠,造成土地盐化,污染环境。制定了用3%~5%硫酸铵溶液浸泡矿石、滤液草酸沉淀(由于草酸较贵,20世纪80年代末期已开始用碳酸氢铵代草酸作稀土沉淀剂,现在已应用在部份厂矿中生产晶型碳酸稀土)。草酸稀土一次灼烧即可获得含REO>90%的混合稀土氧化物,滤液补加硫酸铵返回再用。与氯化钠相比,硫酸铵浸矿能力强,用量少,铵离子沉淀少,灼烧时易挥发,浸渣不会造成土壤盐化。化学选矿的工艺流程见图1。

稀土离子光谱加宽研究与应用 摘要:本文分析了稀土离子Tm3+上转换光谱之所以加宽的原因和其中的公式推导,详细介绍了其中的物理含义,并且对其在物理领域的可能实际应用进行了推测,通过对稀土离子的光谱半宽度的测量,我们分别可以应用碰撞致宽、压力致宽、电场致宽、磁场致宽机理对温度、电场、磁场的大小和强度等进行表征,从而可以制作出多功能非接触测量的材料。 关键词:光谱加宽稀土离子 引言:在大学普通物理和原子物理教材中的原子光谱线是按照玻尔原子模型得出的, 每一条谱线对应的是一条没有宽度的几何线. 而在实际中得到的谱线总是有一定宽度, 之所以出现这种现象, 有发光原子自身的原因, 也有外部的原因。由于自身的物理性质或受到所处环境物理状态的影响,原子所发射或吸收的光谱线并不是单一频率的谱线。对与这种原子光谱变宽的现象,很多学者做了研究,严祖祺和阮可妃对原子的自发跃迁机制和原子自然加宽的公式进行了研究【1】.杨道生等人对原子光谱线的变宽因素进行了详细分析,将变宽的因素分为自然加宽,多普勒致宽,碰撞致宽,压力致宽和场致宽。其中场致宽包括电场致宽和磁场致宽【2】。本文将从Tm3+离子的自身物理性质和外部环境对其光谱加宽进行研究。 一.自然加宽 如果原子光谱谱线的自然宽度是绝对的细线,那原子发出的光就是纯粹的单色光,发光光子的能量必须完全确定,其频率、波长也必须完全确定。这就意味着,该波在空间上、时间上都应该是无限长的波。但事实上,原子的发光是间歇性的,每次向空间发射一个有限长度的波列或波包。波的有限长度正是光子在空间位置的不确定量Δx,根据不确定性关系可知,光子的动量有不确定量Δp。根据,光子的波长并不唯一确定。这说明该波是由无数频率不等但相差很小的简谐波叠加而成的。因此原子发出的光也就不可能是纯粹的单色光,原子光谱的谱线的自然宽度就不可能是绝对细线了。 原子光谱之所以产生,是因为各激发态的原子向较低能级跃迁。如果原子发光光子的波长不唯一确定,那光子的能量也不唯一确定。微观客体最重要的特性是波粒二象性,原子不仅是粒子,而且具有波的性质。对处于激发态的原子,因其寿命Δt较短,根据不确定性关系,激发态的原子能级有不确定量ΔE。以氢原子第一激发态为例,其能级值并不严格等于-3.4eV,而应该有一定的能级宽度ΔE,即氢原子第一激发态的能级值为-3.4eV±ΔE。基态原子是非常稳定的,其寿命Δt→∞,由不确定性关系可得,其能量的不确定性ΔE→0。所以我们基本可以认为基态能级宽度为0,其能级值理论上是唯一确定的值。 严祖祺在原子光谱自然加宽公式论证方法的讨论中,给出了自然加宽的推导方法。 因为对于发光物质来说,有很多电子处于激发态,所以在能带中的某一微小区域dE中,原子数dN应和相应的几率成正比,在通常情况下,在单位时间内因高能态原子自发跃迁所发射的频率为范围的光子数应和相应的能量间隔中的原子数dN成正比。所以光强随频率的分布为:

花岗岩风化壳离子吸附型稀土矿床的找矿方法 李泽华 文章内容:内荔,///1991年第1—2期云南地质科技情报13花岗岩风化壳离子吸附型稀土矿床的找矿方法……/(广东省汕头稀土金属公司),()'一路线踏勘根据1//,比例尺地质图,选择有利成矿岩体和控矿构造,如大岩基的舌状突出部位,岩体内构造发育部位,各种构造形式交汇部位和岩体内裂隙密集,节理发育部位进行路线踏勘,并采取随机样品.二加密取样根据路线踏勘随机样品结果,选择品位富集地段加密取样,一般在山上可选山脊取样,淘谷可沿步行小道在山坡,山麓采样,采样间距100--200米.如山脊和山坡,山麓两条路线的取样结果有半数样品品位20&;0.,则可选取品位富集地段进行普查评价.三找矿评价离子吸附型稀土矿床采治容易,生产工艺简单,选择富矿地段进行找矿评价后,即可作浸取试验,投人生产.对民营生产的小型矿山可以简化手续,快速评价.一般选取富矿地段,面积&;0.5平方公里,按100×50米或8040米网度布置工程.工程以锹孔(洛阳铲)为主,洞锹孔用1英寸小型度锌水管(每条长2米余)连接进行人工操作,可以随进尺探浅自由拆卸,4人操作,孔探可达10米,每米工价约5元.洞锹孔打穿疆土后,按采样长度1米采取样品,野外就地加工缩分后留取500克,分作两样,一半送半定量分折,一半另作它用.由于洞锹孔口径较小,样品结果可能偏低,可按洞锹孔工程量的1-2,在原孔位用浅井进行检查,重复取样.除大型矿床可按规范正规系统详勘,由国家投资建设外,一般中小型矿区可由地质队或地区专业金属公司和地方联办进行开发.评价工作可由地质队或地区专业金属公司负责,提出报告,电单位组织审查后,即可选点作浸取试验,再扩大建池生产.四民营矿山的土法找矿建矿前自亍进行土法找矿在不同部位打洞锹孔,打穿覆土后,将不同深度的凤化花岗岩14云南地幔科技情报第1—2朗(采矿)装入铁饮料罐空罐内.加5硫铵水蒋浸泡10分钟.过滤倒人玻璃怀中.再加草醛维沉淀?进行定性删量.如加草酸蔽后台矿溶液迅速变化并有幻慵花状的百色絮披反映或破璃怀【=部沉淀厚覃一层白邑草酸稀土.即表明有矿或矿多.再在有矿或矿多的地方取风化花尚岩就地进行浸取回收试验(用水缸作工具),如回收效果满意.立即建池进行正式生产.笔者在广东调查近百个离子吸附型稀土生产矿山.主要为民营土硅找矿的生产矿山.从末发现有任何生产矿山开采时无矿停采或亏损.五样品野外半定量分析离子吸附型稀土矿床的找矿评价应采取快速工作,快出成果的地质工作方法.关健在于野外样品要能就地半定量分析.我们在工作中摸索出一套就地化验,及时得出成果的野外半定量分析工作方法在野外将同一洋品分作两份,一份作半定量分析,其操作方法是:取原洋(湿洋)50克,用5硫铵液浸泡2—3小时.用滤纸过滤人量杯中,加12草酸液.使之沉淀成草酸稀土液.再将草酸稀土液例人25量杯中.澄清半小时后.例掉草酸稀土以上的清水(即同一批弹品部用同体积25,同时间——澄清半小时进行操作对比)测量草酸稀土在量杯中的维积后乘一个常数.即可得出半定量品位.求常数有两种方法;1,在一二批送正规化验的定量分析样品中.将化验结果用纵坐标标出,再将同一样品用前述方法得出的草酸稀土体积用横座标标出.在两个座标轴间得出若干交点,把交点连成直线,即成24.丧角.2,把横座标的草酸稀土体积投在相交直线上.再从相交直线处垂直于正规化验成果的纵座标线上.在相应的奇格纸图上找出相交的点,此点读数即野外半定量分析成果.两种作图方法得出的结果极为近.在野外实际工作中可以简单归纳为:根据其样品化验操作方法.凡在量杯中阕』量的草酸稀上体积×24.=2.5×0.4:0.1.即为:;的野外半定量分析成果.一般在0.3平方公里面积上进行野外评价工作.野外洞锹孔工程施工数天厦可结束.10—15天便可提交评价报告.野外样品采集后,常规操作方接是:于当天晚饭后浸泡样品.临睡觉前过穗人量杯中,加草酸液使之沉淀,第二天清晨将草酸稀土液恻人25!量杯中.澄清半小时,除去清水.测量草酸稀土在量杯中的体积×24.,即得出样品:的半定量品位.各矿区因原样含矿程度不同,风化程度不同.原矿浸泡后泥化程度不同,浸出回收率不同和其他因素的影响,不能套用我们摸索出的冬式,可自行根据矿区的特点进行试验.根据野外半定量分忻成果,:,&;0.03的不再送化验定量分析,:,.03—0.5的适当进化验定量分析硷查.:,&;0.05的送化验定量分析,这样就避免了将含量太低的样品都送化验而造成浪费.或把相邻2—3个3&;0.05样品品位接近时合并分析,采样长度增大至2—3米,这样也可节约部分化验工作量.凡参加储量计算的样品都需送化验定量分析.六轻,重稀土的配分含量1991年第1—2期云南地质科技情报51用差减法计算稀土总量():重稀土&;)钇组()23越太越好轻稀土()铈组()2越小越小配分含量一():/:×100举耐如下;2()():03()23/23×100()()()0.08850.03020.058334.120.0720.0300.042467在矿区踏勘或初步普查队段,可采用差减法尽快求出钇组(重稀土)和铈组(轻稀土)的配分比值,以尽快了解稀土矿床的经济价值.其作法是将样品含量,&;.05的单样或相邻2—3个大于边界品位的样品和全工程,&;.05的所有样品组合后作铈组():分析(样品由化验室正样中挑

离子吸附型稀土矿 离子吸附型稀土矿 ion adsorption type rare earth ore 1 121 xifuxing xitukuang 离子吸附型稀土矿(ion adsorption type rare earth ore)稀土元素以离子状态吸附于矿石中的粘土类矿物表面的矿床。中国于1991年将其命名为风化壳淋积型稀土矿床。此种矿床分布在中国南部的花岗岩及其他岩类的风化壳矿床中,具有重要的工业价值。20世纪70年代首先于中国赣南地区发现,80年代在广东、福建、广西等省又相继发现,至今未见其他国家有这类矿床的报道。此类矿床是含稀土的花岗岩类、火山岩类在湿热气候和低山丘陵的地貌条件下,经强烈的风化淋滤作用而形成的。按稀土配分特征可分为富忆重稀土型、中忆重稀土型、富馆低忆轻稀土型、富斓富馆轻稀土型、中忆低铺轻稀土型等。离子吸附型稀土矿含REZ认。.05%~0.3%,一般约为。.1写,稀土总量中离子吸附相占有率一般为75%~96%,其余为单矿物相及类质同象。这类矿床常呈面型分布,具有明显的分带性。自上而下依次为残坡积层、全风化层、半风化层和基岩。其中全风化层厚度大、稀土品位高,是主要工业矿层。全风化层中原岩矿物已基本解离,主要由石英、高岭石、埃洛石、云母及水云母等矿物组成。稀土元素主要呈离子相吸附在粘土类矿物晶粒表面及晶层间。在此类矿床的水平方向上稀土配分值较稳定,而垂直方向上则存在明显的差异。如斓和钱在全风化层中最高,往上或向下均变贫,’饰则与此相反;忆自上而下变富。在全风化层中饰含量低于翎是其特点之一。离子吸附型稀土矿规模大、易开采、放射性低、提取工艺简单,是中国目前生产忆族稀土及馆的主要原料。在开发利用这类矿床时要加强环境保护。用此类稀土矿经富集后的混合稀土氧化物中的主要稀土组分列举于表。从离子吸附型稀土矿提取混合稀土氧化物的主要组分(质量分数。/%)

稀土元素性质的决定因素和体现 吴秀萍 上海交通大学 F0511002班 5051109030 摘要:稀土元素的性质十分相似,这与它们原子和离子特有的电子结构和半径大小有关,稀土元素在各方面的应用充分体现了它们的性质。 关键词:电子组态磁性光谱特性 引言:稀土元素的发现至今已经经历了一个漫长的时期,人们对稀土元素独特的化学性 质和物理性质的认识,也经历了一个逐渐深入的过程,因此能合理充分地应用稀土元素。 1 稀土元素的定义 稀土元素是指周期表中第57(镧)到71(镥)号原子序的镧系元素,以及第三副族中的钪和钇共17个元素,它们在自然界中共同存在,性质非常相似。由于这些元素发现的比较晚,又难以分离出高纯的状态,最初得到的是元素的氧化物,它们的外观似土,所以称它们为稀土元素。[1] 2 稀土元素性质的决定因素 稀土元素的性质非常相似,但彼此之间又有一些差别,这都是由它们的原子和离子的电子结构,以及半径大小所决定的。 2.1 稀土元素原子和离子的电子结构特征 电子结构特征是由电子组态来描述的。电子组态是由主量子数n和角量子数l所规定的一种原子或离子中电子排布方式。电子组态用符号 nl表示。根据能量最低原理,镧系元 素原子的基态电子组态由两种类型:[Xe]4f6s和[Xe]4f5d6s。 当原子受热或电磁辐射的激发,分别失去它们的5d6s或4f6s三个外层电子之后,都变成正三价的离子。当4f轨道处于全空、半充满和全充满时,离子是较稳定的,所以镧、钆、镥的正三价离子是最稳定的。原子序比镧大1或2的铈、镨,比钆大1的铽原子,也倾向于多电离出1或2个4f电子,变成稳定的正4价的离子。原子序比钆、镥小1或2的钐、铕、镱,也倾向于少电离出1或2个电子,变成具有半充满或全充满的4f轨道,形成稳定的正2价的离子。 2.2 稀土元素的原子半径和离子半径 镧系元素随着原子序的增加,核电荷相应增加,电子依次填入4f内层,而外层保持不变。因为4f电子的径向分布不可能完全屏蔽核电荷对外层电子的引力,核电荷的增加对外层电子的引力也增大,因而造成镧系元素原子和正三价离子半径也随之减小,这就是“镧系收缩”现象。 3 稀土元素的应用 近年来,稀土元素在工业,农业各产业领域以及在科学技术个方面的应用,由少到多,由局限到广泛,由粗放到精细一步步地发展起来。 3.1 稀土元素在激光和发光材料中的应用

第1期,总第92期国土资源遥感 No.1,20122012年3月15日 REMOTE SENSING FOR LAND &RESOURCES Mar.,2012 doi :10.6046/gtzyyg.2012.01.22 离子吸附型稀土矿资源潜力遥感定量预测 ———基于SPOT 5数据的地貌研究王耿明,黄铁兰,朱俊凤,徐燕君 (广东省地质调查院,广州510080) 摘要:为了探讨现代地貌遥感信息的示矿意义,以广东省全境所涉及的1?5万标准图幅(共546幅)范围为研究区,采用SPOT 5卫星遥感数据进行地貌的解译和定位,查明了区内地貌类型及其分布特征,获取了有效的示矿地貌信息。该成果可为广东省离子吸附型稀土矿勘查部署和矿产资源开发提供借鉴和指导。关键词:SPOT 5数据;稀土矿;地貌;遥感定量预测中图法分类号:TP 79 文献标志码:A 文章编号:1001-070X (2012)01-0127-05 收稿日期:2011-08-18;修订日期:2011-10-01 基金项目:中国地质调查局全国矿产资源潜力评价广东省矿产资源潜力评价项目(编号:1212010881623)资助。 0引言在矿产资源勘查遥感技术应用中,通常采用中、高分辨率的遥感数据,运用图像增强技术提取与成矿有关的现代地貌信息,结合区域成矿地质背景建立遥感地质找矿模型,达到识别矿床和圈定找矿远 景区的目的[1] 。广东省离子吸附型稀土矿产资源 十分丰富, 广泛分布于粤北、粤东等地区,其中以揭阳、和平、英德及平远等地较为丰富。 本文以SPOT 5卫星遥感数据为信息源,归纳了离子吸附型稀土矿含矿岩石建造内地貌面元影像特征和解译方法,总结了离子吸附型稀土矿的时空分布规律,圈定了离子吸附型稀土矿的赋矿地貌面元,进行了矿产资源量的遥感预测。该成果对广东省离子吸附型稀土矿勘查部署和矿产资源开发具有一定的参考价值和指导意义。 1研究区地理地质概况 广东省位于我国南岭金属成矿带东端,是我国有 色金属、稀有稀土金属和放射性金属等矿产资源的重要聚集区。省内稀土矿产资源丰富且种类多、储量大、 分布广,大部分易采、易选,是全国重要产区之一,素有“稀土金属之乡”美称。该省地处亚热带,雨量充沛,植被繁茂,风化壳发育和保存良好,具有形成离子吸附型稀土矿的优越地质条件和地理环境。 广东省地貌类型复杂多样,沟谷水系发育。粤北、粤东、粤西多为中低山地和高丘陵,南部沿海则多平原和台地。丘陵大多分布在山地周围,与山地连接,或零星分布于沿海平原和台地之上。 2数据源及其处理 采用SPOT 5卫星遥感数据进行地貌解译。首 先,应用ERDAS 软件对覆盖广东省范围的82景SPOT 5图像进行几何纠正、数字镶嵌等预处理;然后,通过主成分分析、方向滤波、比值增强、反差扩展及线性变换等方法,增强图像的地貌信息;最后,选择B2(R ), B3(G ),B1(B )的波段组合方案[2-3]进行图像假彩色合成,制作出色彩层次丰富、纹理清晰,可以满足地貌解译的遥感影像图。 3 研究方法 3.1 高程信息提取 通过对研究区地形图的再编辑,利用遥感影像 信息制作了广东省地势高程图(图1), 并在低山丘 图1 广东省地势高程 Fig.1 Altitude map of Guangdong province

风化壳离子吸附型稀土矿提取工艺流程稀土金属(rare earth metals)又称稀土元素,是元素周期表ⅢB 族中钪、钇、镧系17种元素的总称,常用R或RE表示。它们的名称和化学符号是钪(Sc)、钇(Y)、镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)。它们的原子序数是21(Sc)、39(Y)、57(La)到71(Lu)。 风化壳离子吸附型稀土矿 我国风化壳离子吸附型稀土矿20世纪60年代末期首先在江西省龙南足洞发现离子吸附重稀土矿及寻乌河岭离子吸附轻稀土矿后,相继在福建、湖南、广东、广西等南岭地区均有发现,但以江西比较集中、量大。离子吸附型稀土矿是一种国外未见报导过的我国独特的新型稀土矿床。经20多年的研究,查明该类型矿分布地面广,储量大,放射性低,开采容易,提取稀土工艺简单、成本低,产品质量好等特点。已探明工业储量100万吨(REO),远景储量1000多万吨。目前年生产含REO>60 %混合稀土精矿1万吨(REO)。 一、矿石性质 风化壳离子吸附型稀土矿系含稀土花岗岩或火山岩经多年风化 而形成,矿体覆盖浅,矿石较松散,颗粒很细。在矿石中的稀土元素

80%~90%呈离子状态吸附在高岭土、埃洛石和水云母等粘土矿物上;吸附在粘土矿物上的稀土阳离子不溶于水或乙醇,但在强电解质(如Na Cl、(NH4)2 SO4、NH4Cl、NH4Ac等)溶液中能发生离子交换并进入溶液和具有可逆反应。 二、稀土提取工艺及技术指标 (一)氯化钠法 20世纪60年代末期发现该矿床后, 1970年即研究出“氯化钠池浸法”工艺,它是20世纪70年代处理这种类型矿石的主要方法。从采场运来的矿石,送进一个长方形的水泥池中浸泡,浸出液从池底的过滤层的排出口排出,浸渣人工清除,浸出液在饱和的草酸溶液中沉淀,过滤的滤饼即为草酸稀土,经灼烧、水洗、再灼烧得混合稀土氧化物。 (二)硫酸铵池浸法 氯化钠浸矿法存在浸矿时间长,氯化钠浓度大,消耗量大,钠离子共沉淀多,影响一次灼烧产品,纯度只能达到70 %,需对一次灼烧产品水洗脱钠,再灼烧的复杂工艺,并且浸渣(尾矿)中含有大量氯化钠,造成土地盐化,污染环境。制定了用3%~5%硫酸铵溶液浸泡矿石、滤液草酸沉淀(由于草酸较贵,20世纪80年代末期已开始用碳酸氢铵代草酸作稀土沉淀剂,现在已应用在部份厂矿中生产晶型碳酸稀土)。草酸稀土一次灼烧即可获得含REO>90%的混合稀土氧化物,滤液补加硫酸铵返回再用。与氯化钠相比,硫酸铵浸矿能力强,

离子吸附型稀土分异及高效浸取的基础研究稀土是高科技领域和国防科技中的关键材料,也是节能环保和满足美好生活要求所必须的先进材料。近十年来,随着新的稀土工业污染物排放标准的实施,人们在广泛的稀土新功能发现和新材料制备的研究中对于环境保护和稀土资源利用效率给予了更大的关注。离子吸附型稀土是一类具有重要战略意义的富含中重稀土的特色资源和基础材料。本研究从其矿床矿物特征、稀土迁移分异和浸取机制、高效绿色提取方法以及废水处理等多个环节开展了系统的研究。 1、离子吸附型稀土迁移活性与分异程度评价方法:定义了相对分异值概念及其计算方法,并用于评估离子吸附型稀土的分异特征。研究结果表明:由于矿床的不均匀性,其磨蚀pH值,稀土含量以及富集倍数随矿井深度的变化并不呈规律性变化。而稀土配分和相对分异值的变化则呈单调的上升或下降趋势,可以直接用于评估稀土元素沿某一方向或在某一区域的迁移和分异特征。其中,相对分异值还可以反映单位稀土元素对分异的贡献程度。 为此,选择龙南、全南、安远、寻乌等地的几个代表性离子吸附型矿床,以可浸取稀土离子为研究对象,评估了各稀土元素在矿床中的空间分布,以及在垂直方向、粒级之间和水平方向上的迁移活性和分异规律。证明稀土在矿床中的分异具有明显的区域特征,稀土的迁移方向和程度与水流方向和磨蚀pH相关。全南某矿点1~6米和6~8米两个区域内各稀土元素的相对分异值证明:该矿层从上到下方向,铈镨钕的迁移是惰性的,而钐以后的中重稀土为迁移活性的,分异界限在Nd-Sm之间,而镧在上下两个区域内的迁移特征不同。首次观察到相对分异值随稀土原子序数增大而呈现的四分组现象。 说明矿床中稀土元素的迁移是它们水解和吸附特征的综合表现,而磨蚀pH 值是决定迁移吸附和沉淀析出相对贡献程度的关键因素。对铈的迁移和吸附、解吸特征研究结果表明:铈元素从表层到内层方向配分值和相对分异值的急剧减小确实是与铈的被氧化能力相关,但并不是文献中所述的形成了氢氧化铈所致。矿层中的绝大多数铈仍然可以用中性电解质溶液浸出的事实证明,少量铈的被氧化以及四价和三价铈的共存可以大大提高铈的被吸附能力,使其迁移受到限制。因此,黏土矿物对稀土离子的吸附能力除了随三价稀土离子水合离子半径的单调变化之外,还存在着由于其形成四价或两价离子的趋势大小对吸附能力的增强和减

第二讲稀土离子的光谱特性 稀土因其特殊的电子层结构,而具有一般元素所无法比拟的光谱性质,稀土发光几乎覆盖了整个固体发光的范畴,只要谈到发光,几乎离不开稀土。稀土元素的原子具有未充满的受到外层屏蔽的4f5d电子组态,因此有丰富的电子能级和长寿命激发态,能级跃迁通道多达20余万个,可以产生多种多样的辐射吸收和发射,构成众多的发光和激光材料。 稀土化合物的发光是基于它们的4f电子在f—f组态之内或f—d组态之间的跃迁。具有未充满的4f壳层的稀土原子或离子,其光谱大约有30000条可观察到的谱线,它们可发射从紫外光、可见光到红外光区的各种波长的电磁辐射。稀土离子丰富的能级和4f电子的跃迁特性,使其成为巨大的发光宝库,从中可发掘出更多新型的发光材料。 第一节稀土元素基态原子的电子层构型及光谱项 1、稀土元素的电子层构型 稀土元素包括17种元素,即属于元素周期表中ⅢB族的15个镧系元素以及同一族的钪和钇。钪和钇的电子层构型分别为: Sc 1s22s22p63s23p63d14s2 Y 1s22s22p63s23p63d104s24p65s2 镧系原子的电子层构型为: 1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f n5s25p65d n'6s2,n=0-14, n'=0或1。 镧系稀土元素电子层结构的特点是电子在外数第三层的4f轨道上填充,4f轨道的角量子数l=3,磁量子数m可取0、±1、±2、±3等7个值,故4f亚层具有7个轨道。根据Pauli不相容原理,在同一原子中不存在4个量子数完全相同的两个电子,即一个原子轨道上只能容纳自旋相反的两个电子,4f亚层只能容纳14个电子,从La到Lu,4f电子依次从0增加到14。 形成三价稀土离子时首先失去的是6s和5d电子,使三价稀土离子具有

3.1.2稀土离子的吸收光谱 稀土离子吸收光谱的产生可归因于三种情况:来自f组态内的能级间的跃迁,即f→f跃迁;组态间的能级跃迁,即f→d跃迁;电荷跃迁,配体向金属离子的电荷跃迁。 1.f→f跃迁光谱 指f组态内的不同J能级间跃迁所产生的光谱。它的特点是: (1) f→f 跃迁是宇称选择规则禁阻的; 因此不能观察到气态的稀土离子的f→f跃迁光谱,由于配体场微扰,溶液和固态化合物虽能观察到相应的光谱,但相对于d-d跃迁来说,也是相当弱的,摩尔消光系数ε≈0.5lmol·cm,振动强度为10~10(指主要的跃迁类型--电偶极跃迁,这将在配合物光谱中述及)。 (2) f→f跃迁光谱是类线性的光谱。谱带的尖锐原因是处于内层的4f电子受到5s、5p电子的屏蔽,因此受环境的影响较小,所以自由离子光谱是类原子的线性光谱,甚至在溶液和固体化合物中,也是这样的,尤其在低温条件下更为明显。这点与d区过渡元素的d→d跃迁光谱有所区别。d区过渡元素离子的d电子是 外层电子,易受环境的影响,因而谱带变宽。稀土离子的f→f跃迁谱带的分裂为 100左右,而过渡元素的d→d跃迁的谱带分裂在1000~3000。 (3) 谱带的范围较广。在近紫外,在可见区和近红外区内都能得到稀土离子(III)的光谱。其中Sc、Y、La、Lu是封闭壳层结构,从基态跃迁至激发态需要较高的能量,因而它们在200-1000nm(50000~10000cm)的范围内无吸收,所以它们是无色的。Ce、Eu、Gd、Tb虽在200~1000nm 范围内有特征的吸收带,但大部或全部吸收带均在紫外区内。Yb的吸收带在近红外区内出现,所 以Ce、Eu、Gd、Tb和Yb也是无色的。Pr、Nd、Pm、Sm、Dy、Ho、Er、Tm有的吸收带存在于可见区内,因而它们是有色的。RE的主要吸收峰及其消光系数列在表3.3中。 稀土离子(III)的谱带和颜色已列在表3.4中。其中f和f组态的有相同或相近的颜色,La~Gd的颜色变化和由Gd~Lu的情况是相似的,只有Pm和Ho(f)的例外。稀土离子颜色的这种"规律性"变化并不是内在的联系,因为f和f的离子颜色虽相似,但谱带位置并不相同。物质的颜色只是未被该物质吸收的那些光波混合的结果。

稀土配合物发光的类型概述 稀土配位化合物的研究是稀土化学中最活跃的前沿领域之一。稀土发光配合物是一类具有独特性能的发光材料。 发光现象 当某种物质受到诸如光的照射、外加电场或电子束轰击等的激发后,只要该物质不会因此而发生化学变化,它总要回复到原来的平衡状态。在这个过程中,一部分能量会通过光或热的形式释放出来。如果这部分能量是以可见光或近可见光的电磁波形式发射出来的,就称为发光现象。这种能量的发射过程具有一定的持续时间。 对于发光现象的研究,从对它的光谱的研究(斯托克斯定则,1852年)开始,直到“发光”这一概念的提出(C H.魏德曼,1888年),人们只注意到了发光同热辐射之间的区别。1936年,CH.瓦维洛夫引入了发光期间这一概念(即余辉),并以此作为发元现象的另一个王要的判据,至此发光才有了确切的定义。 发光现象的两个主要的特征是:任何物体在一定温度下都有热辐射,发光是物体吸收外来能量后所发出的总辐射中超出热辐射的部分。当外界激发源对物体的作用停止后,发光现象还会持续一定的时间,称为余辉。 历史上人们曾以发光持续时间的长短把发光分为两个过程:把物质在受激发时的发光称为荧光,而把激发停止后的发光称为磷光。一般常以持续时间10-8s为分界,持续时间短于——108s的发光被称为荧光,而把持续时间长于108s的发光称为磷光。现在,除了习惯上还保留和沿用这两个名词外,已不再用荧光和磷光来区分发光过程。因为任何形式的发光都以 —余辉的形式来显现其衰减过程,而衰减时间可以极短(<108s),也可能很长(十几小时或更 长)。发光现象有着持续时间的事实,说明物质在接受激发能量和产生发光的过程中,存在着一系列的中间状态。 发光类型 1. 对于各种发光现象,可按其被激发的方式进行分类:光致发光、电致发光、阴极射线发光、x射线及高能粒子发光、化学发光和生物发光等。 (1)光致发光。光致发光是用光激发发光体引起的发光现象。它大致经过吸收、能量传递及光发射三个阶段。光的吸收及发射都发生于能级之间的跃迁,都经过激发态。而能量传递则是由于激发态的运动。 (2)电致发光。可将电能直接转换成光能的现象是电致发光(eIectroIuminescence)。过去又因这是在电场作用下产生的发光,还曾使用过“场致发光”的术语。 (3)阴极射线发光。发光物质在电子束激发下所产生的发光,被称做阴极射线发光(cathodeluminescenee)。通常电子束激发时,电子所具有的能量是很大的,都在几