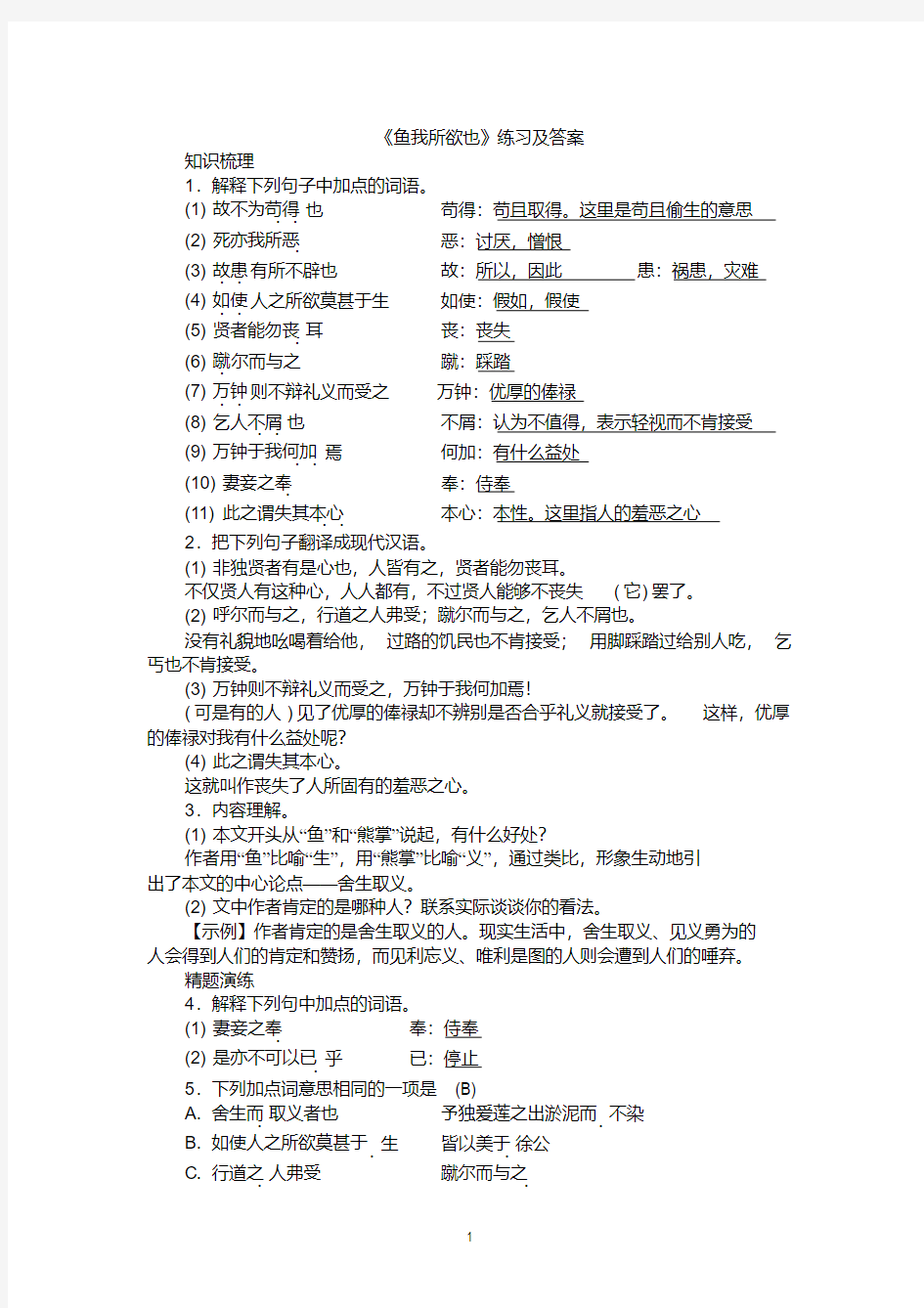

《鱼我所欲也》练习及答案

知识梳理

1.解释下列句子中加点的词语。

(1)故不为苟得

..也苟得:苟且取得。这里是苟且偷生的意思

(2)死亦我所恶.恶:讨厌,憎恨

(3)故患

..有所不辟也故:所以,因此患:祸患,灾难

(4)如使

..人之所欲莫甚于生如使:假如,假使

(5)贤者能勿丧.耳丧:丧失

(6)蹴.尔而与之蹴:踩踏

(7)万钟

..则不辩礼义而受之万钟:优厚的俸禄

(8)乞人不屑

..也不屑:认为不值得,表示轻视而不肯接受

(9)万钟于我何加

..焉何加:有什么益处

(10)妻妾之奉.奉:侍奉

(11)此之谓失其本心

..本心:本性。这里指人的羞恶之心2.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

不仅贤人有这种心,人人都有,不过贤人能够不丧失(它)罢了。

(2)呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

没有礼貌地吆喝着给他,过路的饥民也不肯接受;用脚踩踏过给别人吃,乞丐也不肯接受。

(3)万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

(可是有的人)见了优厚的俸禄却不辨别是否合乎礼义就接受了。这样,优厚的俸禄对我有什么益处呢?

(4)此之谓失其本心。

这就叫作丧失了人所固有的羞恶之心。

3.内容理解。

(1)本文开头从“鱼”和“熊掌”说起,有什么好处?

作者用“鱼”比喻“生”,用“熊掌”比喻“义”,通过类比,形象生动地引出了本文的中心论点——舍生取义。

(2)文中作者肯定的是哪种人?联系实际谈谈你的看法。

【示例】作者肯定的是舍生取义的人。现实生活中,舍生取义、见义勇为的

人会得到人们的肯定和赞扬,而见利忘义、唯利是图的人则会遭到人们的唾弃。

精题演练

4.解释下列句中加点的词语。

(1)妻妾之奉.奉:侍奉

(2)是亦不可以已.乎已:停止

5.下列加点词意思相同的一项是(B)

A.舍生而.取义者也予独爱莲之出淤泥而.不染

B.如使人之所欲莫甚于.生皆以美于.徐公

C.行道之.人弗受蹴尔而与之.

D.为.宫室之美不足为.外人道也

【解析】A.连词,表并列/连词,表转折,可译为“却”;B.介词,比;C.结构助词,的/代词,他;D.为了/向。

6.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。

生命是我所喜爱的,但我所喜爱的还有胜过生命的东西,所以我不做苟且偷生的事。

(2)为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?

是为了住宅的华美、妻妾的侍奉和所认识的穷困的人感激我吗?

7.从全文看,本文先后运用了道理和举例论证的方法,有力地证明了当“义”和“生”不能两全时,应“舍生取义”这一观点。生活中有许多人将这个观点奉

为行为的准则,请你根据对这个观点的认识,列举一个奉行这种行为准则的事例,并加以简要阐述。(要求:举例典型,叙议结合)

【示例】南宋文天祥组织力量坚决抵抗外敌入侵,失败被俘后,面对元朝的威逼利诱毫不动摇,视死如归,最终被杀。他这种高尚的气节和为正义献身的精神是永远值得后人学习的。(或举朱自清宁愿饿死也不吃美国救济粮的例子)

对比阅读

(一)一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;

蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为

身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(节选自《鱼我所欲也》)

(二)曾子①衣弊衣以耕,鲁君使人往致邑②焉,曰:“请以此修衣。”曾子不受。反③,复往,又不受。使者曰:“先生非求于人,人则献之,奚④为不受?”曾子曰:“臣闻之,受人者畏人,予人者骄人。纵⑤君有赐,不我骄也,我能勿畏乎?”终不受。

(选自刘向《说苑·立节》) 【注】①曾子:名参,孔子弟子,以孝著称。②致邑:送给他封地。③反:

同“返”。④奚:疑问代词,为什么。⑤纵:即使。

1.下列句子中加点词语意思相同的一项是( C )(2分)

A.道行道.之人弗受

既加冠,益慕圣贤之道.(《送东阳马生序》)

B.与蹴尔而与.之

微斯人,吾谁与.归(《岳阳楼记》)

C.美为宫室之美.

吾孰与徐公美.(《邹忌讽齐王纳谏》)

D.穷所识穷.乏者得我与

复前行,欲穷.其林(《桃花源记》)

2.把语段(一)中画线的句子翻译成现代汉语。(2分)

是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

这种做法不是也可以停止了吗?这就叫做丧失了人的羞恶之心。

3.简要分析语段(一)的论证思路。(3分)

先从正面举例,再从反面举例,在正反对比中论证“勿失本心”的观点。

4.语段(二)中曾子的言行印证了语段(一)的哪句话?你从两个语段中悟到了怎样的为人处世准则?(3分)

“万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!”示例:当面对人生的重要抉择时,要明辨是非,树立重义轻利、舍生取义的价值观。为人处世要廉洁自律、不贪不沾。

鱼我所欲也公开课优质教案 18鱼我所欲也 第一课时 【学习目标】 1.了解孟子“舍生取义”的道德主张。 2.积累基本文言文词汇。(重点) 3.反复诵读,疏通文义。(重点) 【教学过程】 一、新课导入 2015年4月14日一早,一封辞职信引发热评,辞职的理由仅有10个字:世界那么大,我想去看看。辞职信的主人公是一名教师,在物质与精神的两难抉择中,她选择了精神。其实,同学们很多时候也会面临很多选择,在这个时候,你是怎样取舍的呢?学了《鱼我所欲也》一文,你将找到答案。 二、预习展示 1.题解。 孟子主张人性是善的,他认为人生而具有恻隐之心、羞恶之心、礼让之心、是非之心。只要不使这些“善心”丧失,就在道德方面具备“仁义礼智”。本文就是从这种理论出发,阐明了义重于生,义重于利和不义可耻的道理。提出“舍生取义”的主张。孟子认为,如果把生命看得比义更重要,就会做出各种不义的事情来。他对比了两种生死观,赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人。斥责了那些苟且偷生、见利忘义的人,告诫人们要辨别义和利,不要失去“本心”。 2.字音。 (1)不为.苟得也(wéi) (2)为.宫室之美为.之(wèi wéi) (3)使人之所恶.莫甚于死者(wù) 3.停顿。 (1)如使/人之所欲/莫甚于生 (2)使/人之所恶/莫甚于死 (3)乡/为身死而不受,今/为宫室之美/为之 (4)是/亦不可以已乎 三、合作探究 (一)积累基本文言文词汇,翻译重要句子 1.通假字 (1)“辟”通“避”,躲避。例:故患有所不辟也。 (2)“辩”通“辨”,辨别。例:万钟则不辩礼义而受之。 (3)“得”通“德”,感激。例:所识穷乏者得我与。

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼⑵,舍鱼而取熊掌者也。 鱼是我所喜爱的,熊掌也是我所喜爱的,如果这两种东西不能同时都得到的话,那么我就只好放弃鱼而选取熊掌了。 生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我 生命是我所喜爱的,大义也是我所喜爱的,如果这两样东西不能同时都具有的话,那么我就只好牺牲生命而选取大义了。生命是我 所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得⑶也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患⑷ 所喜爱的,但我所喜爱的还有胜过生命的东西,所以我不做苟且偷生的事;死亡是我所厌恶的,但我所厌恶的还有超过死亡的事,所以有的灾祸 有所不辟⑸也。如使⑹人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也⑺?使人之所恶 我不躲避。如果人们所喜爱的东西没有超过生命的,那么凡是能够用来求得生存的手段,哪一样不可以采用呢?如果人们所厌恶的事情 莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟

没有超过死亡的,那么凡是能够用来逃避灾祸的坏事,哪一桩不可以干呢?采用某种手段就能够活命,可是有的人却不肯采用;采用某种办法就能够躲避 患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也, 灾祸,可是有的人也不肯采用。由此可见,他们所喜爱的有比生命更宝贵的东西(那就是“义”);他们所厌恶的,有比死亡更严重的事(那就是“不义”)。不仅贤人有这种本性, 人皆有之,贤者能勿丧⑻耳。 人人都有,不过贤人能够不丧失罢了。 一箪⑼食,一豆⑽羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之⑾,行道之人弗受;蹴⑿ 一碗饭,一碗汤,吃了就能活下去,不吃就会饿死。可是轻蔑地、呵叱着给别人吃,过路的饥民也不肯接受; 尔而与之,乞人不屑⒀也。 用脚踢着(或踩过)给别人吃,乞丐也不愿意接受。 万钟⒁则不辩⒂礼义而受之,万钟于我何加⒃焉!为宫室之美,妻妾之奉⒄,所识穷 (可是有的人)见了“万钟”的优厚俸禄却不辨是否合乎礼义就接受了。这样,优厚的俸禄对我有什么好处呢?是为了住宅的华丽、大小老婆的侍奉和熟识的

第二课时 教学过程 【温故知新】 检查上一节课背诵情况,老师带着同学们一起背诵,感受本文的语言美。 【新课讲授】 问题探究 1.本文的论点是什么?又是怎样提出来的?为什么不直接提出来? 明确:论点是:“生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。”这个论点是由“鱼”和“熊掌”的比喻引出来的。先设比喻而后提出论点,这是因为“鱼”与“熊掌”是人人皆知的美味,而“熊掌”是其中更为美者。二者不可兼得,取其中最美者,合乎情理也符合逻辑。由此及彼,由浅入深,引出“生”与“义”的论题来,水到渠成。 2.论点提出以后,文章是怎样围绕论点逐层论述的? 明确:本文首先提出在生与义不可兼得的情况下要“舍生取义”,这是文章的论点。然后说明其所以如此,是因为人都有“欲生而不为苟得,恶死而有所不辟”之心,即“羞恶之心”;又从反面来说,如果人只是欲生恶死,那就会不顾礼义,什么事都做得出来。因此,重要的是,求生避患不能违背“义”的原则。这种“羞恶之心”是人人都有的,只有贤者才不会丧失。为什么有些人会丧失呢?是因为他们为物欲所蔽。例如有人不食“嗟来之食”,这说明他有羞恶之心,可后来却不辩礼义而接受万钟之禄,这就是物欲使他的羞恶之心丧失了。可见,要做到“舍生取义”,就必须使自己的羞恶之心不为物欲所蔽。 3.“此之谓失其本心”中“本心”具体指什么?这与“舍生取义”有何联系? 明确:“本心”具体指“羞恶之心”,“义”产生于“羞恶之心”,有“羞恶之心”,才会按“义”的原则行事,才有可能在关键时刻舍生取义。 4.本文运用了怎样的论证方法进行说理? 明确:①用类比论证提出论点。文章一开头,就提出“鱼”和“熊掌”都是好吃的东西,但如果两样不能同时得到,那就舍鱼而取熊掌。接着,提出“生”和“义”两样都很贵重,如果两样不能同时得到的情况下,那就必须舍弃生命而选取正义,进而提出了“舍生取义”的中心论点。②用正反对比的论证方法,使读者心悦诚服。如:文章将两类不同的人,有的能保持本心,有的则失去本心,进行对比。第一部分中用假设的推理,第二部分中用前后两种不同的态度作对比,然后得出结论。 5.你如何评价《鱼我所欲也》一文的思想内容? 明确:义的价值高于生命,人应该有舍生取义的精神’这一观点在战国时代就有积极作用,对后世文官武将,乃至老百姓的精神修养都有极好的影响。如苏武、岳飞、邓世昌、朱自清、闻一多。但孟子“舍生取义”观点的根据是唯心主义的性善论,他的说理仅止于是否丧失“本心”,有明显的局限性。随着时代的发展,“义”的内涵发生了变化。我们现在所说的“义”是指社会公义,“利”指一己之私利,即个人利益要服从于集体利益、国家利益、民族利益。在当今社会,面对越来越多的诱惑,面对人生的各种考验,我们应该作出正确的抉择。 6.结合本文及《<孟子>二章》谈谈《孟子》散文的语言特色。 明确:①明白晓畅,通俗易懂,很少使用生僻词汇。②大量使用排比句。这样就使文章读起来节奏感很强,并且富有文采和气势。③善于比喻,这些比喻大多是根据生活常理设计的。如《生于忧患,死于安乐》里举的战争中的事例,《鱼我所欲也》中举的“鱼”和“熊掌”不可兼得的例子。这种浅近的比喻,既使所讲的道理易于为人接受,又使文章富有文学趣味。 【课堂小结】 孟子以自己的行为实践着自己的人生主张,孱弱的身躯担负着民族的大义。面对散发着孟子

《鱼我所欲也》同步练习 认真阅读下面的选文,然后完成后面的问题: 鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。 一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。 一、基础知识 1、本文出自《孟子·告子上》,作者孟子;战国时期鲁国人,是思想家、教育家家思想的代表人物。还学过他的文章《得到多助,失道寡助》《生于忧患,死于安乐》 。“四书”:《孟子》《论语》《大学》《中庸》。 2、给下列加粗字注音: 所恶(wù)一箪食(dān)一豆羹(gēng) 蹴(cù)苟得(gǒu)不屑(xiè) 3、指出下列句子中的通假字,并说明其词义: ⑴乡为生死而不受。 乡通向;从前。 ⑵所识穷乏者得我与? 得通德;恩惠,此作感激 ⑶万钟则不辩礼义而受之 辩通辨;辨别 ⑷故患有所不辟也。 辟通避;躲避 4、解释下列句子中加粗的字词: ⑴二者不可得兼 同时占有 ⑵如使人之所欲莫甚于生 假使,假如 ⑶此之谓失其本心 天性、天良 ⑷贤者能勿丧耳 贤遗失、丢掉 ⑸故患有所不辟也 祸患、突难 ⑹呼尔而与之 助词 ⑺蹴尔而与之。 用脚践踏 ⑻万钟于我何加焉! 古代的一种量器 ⑼故不为苟得也 苟且偷生

《鱼我所欲也》优秀教案 冷雨 教学目标 1.积累文言文常用的实词、虚词,扩充文言词汇量,逐步提高文言文阅读能力。 2.了解孟子的道德主张,领会文章的思想内涵。 3.把握古人运用具体事例、正反对比或比喻说理的方法,理解作者的观点。教学重点 1.在诵读中品味孟子散文的语言艺术。 2.孟子是如何写这篇文章的。 3.初步理解孟子“舍生取义”的思想。 教学难点 1.学习相应的论证方法。 2.深入了解生死和义的价值。 课时安排 一课时 教学过程设计 一、故事导入 导语:(出示“最美教师张丽莉”的图片)同学们,你们知道图片上的人是谁吗?她是2013年感动中国十大人物之一的张丽莉老师。(2012年5月8日,放学时分,张丽莉在路旁疏导学生。一辆停在路旁的客车,因驾驶员操作失误撞向学生,危急时刻,张丽莉向前一扑,将车前的学生用力推到一边,自己却被撞倒了。车轮从张丽莉的大腿辗压过去,肉都翻卷起来,路面满是鲜血,惨不忍睹。在送医院的途中,有时清醒有时昏迷的她还对大家说:要先救学生。经过抢救,张丽莉被迫高位截肢。她的事迹感动了很多人。) 在颁奖典礼上人们给她的颁奖词是这样写的:别哭,孩子,那是你们人生最美的一课。你们的老师,她失去了双腿,却给自己插上了翅膀;她大你们不多,却让我们学会了许多。都说人生没有彩排,可即便再面对那一刻,这也是她不变的选择。张丽莉老师在面对危险那一刻为什么能舍己救人,做出生与死这样艰难的抉择呢?今天通过学习孟子的《鱼我所欲也》,相信同学们会找到答案的。

二、读文释义 (一)初读课文,疏通句意。 1.听示范读,注意节奏。 停顿示例: (1)如使/人之所欲/莫甚于生 (2)使/人之所恶/莫甚于死 (3)乡/为身死/而不受,今/为宫室之美/为之 (4)是/亦不可以已乎 2.学生自由读,初步感知文章的语言特色,读两遍。 3.学生自读课文,参考注释,理解文意,有不懂之处勾画出来,准备质疑。如下列句子: ①由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。 ②呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。 ③万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉。 ④此之谓失其本心。 (二)吟读课文,引情入境。 反复吟诵课文,揣摩吟诵要领,体味吟读美感,读出磅礴气势,从而忘我入境,让读者与作者彼此心心交融。 三、复习旧知 师:学习新的内容前,老师先测一测同学们对上节课内容掌握的情况,你们敢接受挑战吗? 1.检查朗读情况。(师:我们首先大声地齐读课文,看看你们能否读准字音,能否流畅地、有感情地朗读) 2.检查重点句子翻译 (1)生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。 生命是我所喜爱的,正义也是我所喜爱的,如果这两样东西不能同时都具有的话,那么我就只好牺牲生命而选取正义了。 (2)是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。 由此可见,人们所想要的东西有比生命更重要的,人们所厌恶的东西,有比死更厉害的。 (3)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

鱼我所欲也 鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。 鱼是我想要的,熊掌也是我想要的,如果这两种东西不能同时得到,那么我只有放弃鱼而选择熊掌了。 生,亦我所欲也;义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。 生命是我想要的,正义也是我想要的,如果这两种东西不能同时得到的话,那么我就牺牲生命而选择正义了。 生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟(bì)也。 生命是我想要的,但我所想要的还有胜过生命的东西,所以我不做苟且偷生的事;死亡是我所厌恶的,但我所厌恶的还有超过死亡的事,所以灾祸我不躲避。 如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也? 如果人们想要的东西没有超过生命的,那么凡是求得生存的手段,有什么手段不可用的呢? 使人之所恶(wù)莫甚于死者,则凡可以辟(bì)患者何不为(wéi)也? 假使人们所厌恶的没有超过死亡的,那么凡是能够用来逃避灾祸的,有什么不可用呢? 由是则生而有不用也,由是则可以辟(bì)患而有不为(wéi)也。 通过某种方法就能保全生命却不采用;通过某种办法就能够躲避灾祸,却不采用。 是故所欲有甚于生者,所恶(wù)有甚于死者。 那是因为他们想要的,有胜过生命更宝贵的东西;他们所厌恶的,有超过死亡的事, 非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。 不仅仅是贤能的人有这种本性,人人都有,不过贤能的人能够不丧失罢了。 一箪(dān)食,一豆羮(gēng),得之则生,弗(fú)得则死。 一筐饭,一碗汤,得到它就可生存下去,得不到就会死亡。 呼尔而与之,行道之人弗(fú)受;蹴(cù)尔而与之,乞人不屑(xiè)也。 没有礼貌地吆喝着给别人吃,过路的人也不会接受;用脚踢着给别人吃,乞丐也因轻视而不肯接受。 万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉! 高官厚禄如果不辨别是否合乎礼义就接受它,那么,高位厚禄对于我有什么益处!

鱼我所欲也(第二课时) 教学目标: 1、了解孟子的道德主张,领会文章的思想内涵。 2、品味《孟子》散文的语言特色。 3、引导学生正确选择,摒弃一己之私利,将正义、道义放在首位,明辨是非,永葆善良之心,做一个大写的人。 教学重点:理解文意,理清论证思路。 教学难点:理解“失其本心”中“本心”的内涵。 教学过程: 一、导入新课: 1、同学们,上节课,我们已经初步了解了《鱼我所欲也》文章大意,这节课,我们将进一步探究文章的主要内容和写作特色。 2、知名主持人倪萍说,她喜欢选择,也害怕选择,因为所有的选择都是你必须付出的,你想得到东的时候可能西就随着失去,东西都拥有是比较困难的,所以在选择的时候,就得想好了要放弃,而放弃又是痛苦的。 是啊,人生常常会面临各种各样的选择,在关键时刻我们该如何作出正确的选择呢? 3、我们来看看孟子的选择和主张。 二、研读文本 1、开篇让我们看到了摆在孟子面前有一个选择,鱼和熊掌只能任选其一,这让他为难了吗?(没有,他毅然舍弃了鱼,选择了熊掌。为什么?因为熊掌可是宫廷流传已久的珍品佳肴,比鱼价值高,更显珍贵) (可能有的同学疑惑了,这个选择题太简单了,鱼在今天,特别是南方人看来,是极平常的菜肴。怎么能跟熊掌相提并论呢?但是在古代,尤其是对古代的北方人,鱼是上等佳肴,北方少河流,鱼也就不多,在生产力低下的时代,食鱼是富贵人家的生活,所以孟子把“鱼”和熊掌相提并论。 2、难道孟子这是要和我们谈一档美食节目吗?那,为什么要写鱼和熊掌的选择呢?(以鱼和熊掌设喻类比,自然引出生和义的选择) 3、所以,在生与义之间,孟子做出了什么选择?(舍生取义,看来,孟子认为“义”的价值高于生命,这就孟子的价值观,义重于生。) 4、设疑:孟子如此毫不犹豫地舍弃生命,难道生无可恋,急于赴死? (非也:生亦我所欲,所欲有甚于生者——“义”(对国家、对人民有益的事:保家卫国、克尽职守、廉洁奉公);死亦我所恶,所恶有甚于死者——“不义”(对国家、对人民有害的事:卖国求荣、贪污受贿、滥用职权、杀人放火……) 小结:孟子把“义”的价值看得高于生命,所以不能苟且偷生,宁愿赴死也不愿行不义。 5、那有人就要提出质疑了,孟夫子你品行高尚,你能做到舍生取义,难道所有人都像你一样把“义”的价值看得高于生命吗? 孟子用假设来反问:如果所欲莫甚于生;所恶莫甚于死,人人都只是欲生恶死,那么什么事情做不出来呢?为了生存,简直可以不择手段,无所不用其极了呀!

鱼我所欲也① 《孟子》 鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得②也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患③有所不辟④也。如使⑤人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也⑥?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也;由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧⑦耳。 一箪⑧食,一豆⑨羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之⑩,行道之人弗受;蹴?尔而与之,乞人不屑?也。万钟?则不辩?礼义而受之,万钟于我何加?焉!为宫室之美,妻妾之奉?,所识穷乏者得我与??乡为身死而不受?,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已?乎?此之谓失其本心?。 ①选自《孟子·告子上》。标题是编者加的。②苟得:苟且取得,这里是“苟且偷生”的意思。③患:祸患,灾难。④辟:通“避”,躲避。⑤如使:假如,假使。⑥何不用也:什么手段不可用呢?⑦勿丧:不丢掉。⑧箪:古代盛饭用的

圆柱器。⑨豆:古代一种盛食物的器具。⑩呼尔而与之:意思是,没有礼貌地吆喝着给他。尔,助词。《礼记·檀弓》记载,有一年齐国大饥荒,黔敖在路上施舍粥。有一个饥饿的人用衣袖遮面走来,黔敖吆喝着让他吃粥。他说,我就是不肯吃嗟来之食才落到这般地步的。这人始终拒绝侮辱性的施舍,后来饿死了。?蹴(Cù):用脚踢。?不屑:因轻视而不肯接受。?万钟:这里指高位厚禄。钟,古代的一种量器。?辩:通“辨”,辨别。?何加:有什么益处。?奉:侍奉。?所识穷乏者得我与:所认识的贫穷的人感激我吗?得,通“德”,恩惠,这里是感激的意思。与,通“欤”,语气助词。?乡为身死而不受:从前(为了“礼义”),宁愿死也不接受(施舍)。乡,通“向”,从前。?已:停止,放弃。?本心:天性,天良。 译文:鱼是我所喜爱的,熊掌也是我所喜爱的,如果这两种东西不能同时都得到的话,那么我就只好舍弃鱼而选取熊掌了。生命是我所喜爱的,大义也是我所喜爱的,如果这两样东西不能同时都具有的话,那么我就只好牺牲生命而选取大义了。生命是我所喜爱的,但我所喜爱的还有胜过生命的东西,所以我不做苟且偷生的事;死亡是我所厌恶的,但我所厌恶的还有超过死亡的事,所以有的灾祸我不躲避。如果人们所喜爱的东西没有超过生命的,那么凡是能够用来求得生存的手段,哪一样不可以采用呢?如果人们所厌恶的事情没有超过死亡的,那么凡是能够用来逃避灾祸的坏事,哪一桩不可以干呢?采用某种手段就能够活命,可是有的人却不肯采用;采用某种办法就能够躲避灾祸,可是有的人也不肯采用。由此可见,他们所喜爱的有比生命更宝贵的东西(那就是“义”);他们所厌恶的,有比死亡更严重的事(那就是“不义”)。不仅贤人有这种本性,人人都有,不过贤人能够不丧失罢了。 一碗饭,一碗汤,得到就能够活下去,得不到就会饿死。可是轻蔑地、呵斥着给别人吃,过路的饥民也不肯接受;用脚踢着(或踩过)给别人吃,乞丐也不愿意接受。(可是有的人)见了“万钟”的优厚俸禄却不辨是否合乎礼仪就接受了。这样,优厚的俸禄对我有什么好处呢?是为了住宅的华丽、妻妾的侍奉和熟识的穷人感激我吗?从前为了礼义,宁愿死也不接受,现在(有人)为了住宅的华丽却接受了;从前为了礼义,宁愿死也不接受,现在(有人)为了妻妾的侍奉却接受了;从前为了礼义,宁愿死也不接受,现在(有人)为了熟识的穷人感激自己却接受了。这种做法不是可以让它停止了吗?这就叫做丧失了人所固有的羞恶廉耻之心【这就叫做丧失了人的天性】。

鱼我所欲也 教学目标 1、知识与技能:积累基本文言文词汇。学习本文的论证方法。品味《孟子》散文的语言艺术。 2、过程与方法:在诵读中探究作者怎样提出论点展开论证的。 3、情感、态度与价值观:引导学生正确抉择,树立正确的价值观和人生观。 教学重点 在诵读中品味《孟子》散文的语言艺术。理解作者的观点,学习作者的论证方法。 教学难点 理解孟子所提倡的舍生取义的现实内涵。 教学时间 两课时 教学过程 第一课时 一、导入。 人生常常会面临各种各样的选择,在关键时刻如何作出正确的选择呢?相信孟子会给我们提供帮助的。请走进《鱼我所欲也》寻找答案。 二、资料助读 1、“性善论”的要点: (1)“善”是人的本性。“人性之善也。犹水之就下也。人无有不善。水无有不下。” (2)人有四种“本心”:同情心、羞耻心、恭敬心、是非心。仁义礼智的道德规范即由此产生。“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之:恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也:羞恶之心,义也,恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智,非由外铄(外授)我也,我固有之也。弗思耳。” (3)人性变坏,是由于受外物的影响,不是本性的表现。“富岁子弟多赖、懒。凶岁子弟多暴,非天之降才尔殊也,其所以陷溺其心者然。” (4)本性也需要“养”。“苟得其养,无物不长;苟失其养,无物不消。” 2、《礼记?檀弓》中有:“齐大饥,黔敖(富人)为食于路,以待饿者而食之。有饿者蒙袂辑屦贸贸然来。黔敖左奉(捧)食,右执饮,曰:“嗟!来食!”扬其目而视之,曰:“予唯不食嗟来之食以至于斯也。”从而谢焉,终不食而死。

三、朗读课文,整体感知 1、默读课文,对照注释,扫除语音障碍。 2、请两名学生朗读,其余学生评点。 可以从读音准确、节奏分明、重音清晰、流畅自然等方面评价。 3、教师点评。 黑板显示: 字音: (1)不为苟得也(wéi) (2)为宫室之美为之(wèi wéi) (3)如使人之所恶莫甚于死者(wù) 停顿及重音, (1)如使/人之所欲/莫甚于生(2)使/人之所恶/莫甚于死 (3)乡/为身死而不受。今/为宫室之美/为之 (4)是/亦不可以已乎 4、学生齐读课文。 5、学生自读课,参考注释,理解文意,有不懂之处勾画出来,准备质疑。 6、请学生概括本文大意 明确:人在进行选择时,应以义为重;人应保持自己的“本心”。 四、质疑解疑,疏通文意 1、你问我答 学生提出翻译中的疑难问题、请同学解答,可指名回答,也可自由回答。 2、生问师答 对学生不能解答的问题,教师酌情给予点拨。 3、教师检查学生自学情况 4、小结 通假字 (1)辟通避,躲避。例:故患有所不辟 (2)辩通辨,辨别。例:万钟则不辩礼义而受之 (3)得通德,感激。例:所识穷乏者得我与 (4)与通欤,语气词。例:所识穷乏者得我与

《鱼我所欲也》阅读练习及答案 (三)阅读《鱼我所欲也》,完成11-13题。(共8分) 鱼我所欲也 鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。 一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。 11.下列选项中加点字的意思都相同的一项是(2分) A. 可以辟患者生于忧患患难与共 B. 所识穷乏者得我优劣得所自得其乐 C. 行道之人弗受行阵和睦一目十行 D. 蹴尔而与之藏书之家求之不得 12. 翻译文中三处语句,并依据上下文对其作出进一步理解,不正确的一项是(3分)【甲】生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。 翻译:生命是我喜爱的,但我所喜爱的有胜过生命的,所以不做苟且偷生的事。 理解:这是作者从正面论证义比生更珍贵,在二者不可兼得时应该舍生取义。【乙】非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。 翻译:不只是贤人有这种重义之心,人人都有,只是贤人没有丧失罢了。 理解:孟子认为人人都有重义之心,人人不应丧失这种重义之心。 【丙】一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。 翻译:一碗饭,一碗汤,得到就可以保全生命,得不到就要饿死。 理解:这句话强调了一碗饭、一碗汤虽关乎生死,而下文行道之人和乞丐都拒绝接受,可见面临生死的考验,人人都会不失本心。 13.阅读下面的链接材料,说说阎进、谭嗣同“舍生取义”的表现各是什么。(3分) 【链接材料一】 阎进,隶宣武。建炎①初,遣使通问,进从行。既至云中府,金人拘留使者散处之,进亡②去。追还,留守高庆裔问:“何为亡?”进曰:“思大宋尔。”又问:“郎主③待汝有恩,汝亡何故?”进曰:“锦衣玉食亦不恋也。”庆裔义而释之。凡三亡乃见杀。临刑,进谓行刑者:“吾南向受刃,南则我皇帝行在④也。”行刑者曳其臂令面北,进踊身直起,盘旋数四,卒南乡⑤就死。 ——《宋史?忠义四》【链接材料二】 余是夕宿于日本使馆,君⑥竟日不出门以待捕者。捕者既不至,则于其明日入日本使馆与余相见,劝东游,且携所著书及诗文辞稿本数册家书一箧托焉。曰:“不有行者,无以图将来;不有死者,无以酬圣主。今南海⑦之生死未可卜,程婴杵臼,月照西乡,吾与足下分任之。”遂相与一抱而别。初七八九三日,君复与侠士谋救皇上,事卒不成。初十日遂被逮。被逮之前一日,日本数辈苦劝君东游,君不听。再四强之,君曰:“各国变法无不从流血而成,今

原文: 鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为(w éi)苟(gǒu)得也;死亦我所恶(wù),所恶(wù)有甚于死者,故患有所不辟(bì)也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶(wù)莫甚于死者,则凡可以辟(bì)患者何不为(wéi)也?由是则生而有不用也,由是则可以辟(bì)患而有不为(wéi)也。是故所欲有甚于生者,所恶(wù)有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。 一箪(dān)食(shi),一豆羹(gēng),得之则生,弗(fú)得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴(cù)尔而与之,乞人不屑(xiè)也。 万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为(wèi)宫室之美,妻妾(qiè)之奉,所识穷乏者得(dé)我与(yú)?乡(xiàng)为身死而不受,今为(wèi)宫室之美为(wéi)之;乡(xiàng)为身死而不受,今为妻妾(qiè)之奉为(wéi)之;乡(xiàng)为身死而不受,今为(wèi)所识穷乏者得(dé)我而为(wéi)之;是亦不可以已乎?此之谓失其本心。 译文 鱼是我所想要的,熊掌也是我所想要的,如果这两种东西不能同时得到,我宁愿舍弃鱼而选取熊掌。生命也是我所想要的,道义也是我所想要的,如果这两种东西不能同时得到,我宁愿舍弃生命而选取道义。生命是我所喜爱的,但我所喜爱的还有胜过生命的东西,所以我不做苟且偷生的事;死亡是我所厌恶的,但我所厌恶的还有超过死亡的事,所以有的灾祸我不躲避。如果人们所喜爱的东西没有超过生命的,那么凡是能够用来求得生存的手段,有什么不可以使用呢?如果人们所厌恶的事情没有超过死亡的,那么凡是能够用来逃避灾祸的方法哪会不采用呢?采用这种做法就能够活命,可是有的人却不肯采用;采用这种办法就能够躲避灾祸,可是有的人也不肯采用。是因为有比生命更想要的,有比死亡更厌恶的。并非只是贤人有这种本性,人人都有,只是贤人能够不丧失罢了。 一碗饭,一碗汤,吃了就能活下去,不吃就会饿死。没有礼貌的吆喝着给别人吃,过路的饥民也不肯接受;用脚踢着或踩过给别人吃,乞丐也不愿意接受。 可是有的人见了优厚的俸禄却不分辨是否合乎礼仪就接受了。这样,优厚的俸禄对我有什么好处呢?是为了住宅的华丽、妻妾的侍奉和熟识的穷人感激我吗?先前有的人宁肯死也不愿接受,现在有的人为了住宅的华丽却接受了;先前有的人宁肯死也不愿接受,现在有的人

19 鱼我所欲也 教学目标 知识目标 1.积累文言文常用的实词、虚词,扩充文言词汇量,逐步提高文言文阅读能力。 2.了解孟子的道德主张,领会文章的思想内涵。 能力目标 1.强化朗读训练、品味《孟子》散文的语言特色。 2.把握古人运用具体事例、正反对比或比喻说理的方法,理解作者的观点。 德育目标 引导学生正确选择,摒弃一己之私利,将正义、道义放在首位,明辨是非,永葆善良之心,做一个大写的人。 教学重点、难点 1.理解文意,理清论证思路,背诵课文。 2.掌握本文的论证方法。 3.理解“失其本心”中“本心”的内涵,辨析“失其本心”与“舍生取义”的关系,把握本文的主旨。 课时安排 2课时 教学过程 第一课时 一、导语设计多媒体显示 富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。(孟子) 生命诚可贵,爱情价更高,若为自由故,二者皆可抛。 (匈牙利裴多菲) 人生自古谁无死,留取丹心照汗青。 (文天祥) 砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人。 (夏明翰) 这几句话表现了作者怎样的价值取向?(学生回答:生为尊严,生为自由,生为名声,生为正义。)今天,我们学习《鱼我所欲也》,看看本文表现了孟子什么样的道德

主张。 二、资料助读 1.“性善论”的要点: (1)“善”是人的本性。“人性之善也。犹水之就下也。人无有不善。水无有不下。” (2)人有四种“本心”:同情心、羞耻心、恭敬心、是非心。仁义礼智的道德规范即由此产生。“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之:恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也:羞恶之心,义也,恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智,非由外铄(外授)我也,我固有之也。弗思耳。” (3)人性变坏,是由于受外物的影响,不是本性的表现。“富岁子弟多赖、懒。凶岁子弟多暴,非天之降才尔殊也,其所以陷溺其心者然。” (4)本性也需要“养”。“苟得其养,无物不长;苟失其养,无物不消。” 2.《礼记·檀弓》中有:“齐大饥,黔敖(富人)为食于路,以待饿者而食之。有饿者蒙袂辑屦贸贸然来。黔敖左奉(捧)食,右执饮,曰:“嗟!来食!”扬其目而视之,曰:“予唯不食嗟来之食以至于斯也。”从而谢焉,终不食而死。 三、朗读课文,整体感知 1.默读课文,对照注释,扫除语音障碍。 2.请两名学生朗读,其余学生评点。 可以从读音准确、节奏分明、重音清晰、流畅自然等方面评价。 3.教师点评。 多媒体显示字音: (1)不为苟得也(wéi) (2)为宫室之美为之(wèi wéi) (3)如使人之所恶莫甚于死者(wù) 停顿及重音, (1)如使/人之所欲/莫甚于生 (2)使/人之所恶/莫甚于死 (3)乡/为身死而不受。今/为宫室之美/为之 (4)是/亦不可以已乎 4.学生齐读课文。 5.学生白读课,参考注释,理解文意,有不懂之处勾画出来,准备质疑。 6.请学生概括本文大意

《鱼我所欲也》中考题(含答案) (2004·新疆) 鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。 一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。 1.请解释文中加点的词语。 ①舍:②患:③蹴:④已: 2.下列加点词语用法不同于其他三项的是() A.得之则生B.蹴尔而与之C.呼尔而与之D.行道之人弗受 3.用现代汉语翻译画线句子。 ①二者不可得兼,舍生而取义者也。 译文: ②呼尔而与之,行道之人弗受。 译文: 4.作者在文中赞扬和批评了怎样的人,请你各用一个成语来回答,并谈谈你的看法。 答:赞扬了的人;批评了的人。 看法:。 (2004·青岛) 鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也.如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。 一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。(此文选自《初中语文第六册》) 1.解释句中加点词的含义 ①所欲有甚于生者,故不为苟得也。(苟得:________________) ②所恶有甚于死者,故患有所不辟也。(患:______________)(辟:______________) ③乡为身死而不受。(乡:________________) ④是亦不可以已乎?(已:________________) ⑤此之谓失其本心。(本心:________________) 2.用现代汉语翻译下列句子 ①鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也。

鱼我所欲也 朝代:先秦 作者:佚名 原文: 鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不避也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也。使人之所恶莫甚于死者,则凡可以避患者何不为也!由是则生而有不用也;由是则可以避患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。 一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。 万钟则不辨礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我欤?向为身死而不受,今为宫室之美为之;向为身死而不受,今为妻妾之奉为之;向为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。 鱼我所欲也译文及注释 译文 鱼是我所喜爱的,熊掌也是我所喜爱的,如果这两种东西不能同时都得到的话,那么我就只好放弃鱼而选取熊掌了。生命是我所喜爱的,道义也是我所喜爱的,如果这两样东西不能同时都具有的话,那么我就只好牺牲生命而选取道义了。生命是我所喜爱的,但我所喜爱的还有胜过生命的东西,所以我不做苟且偷生的事;死亡是我所厌恶的,但我所厌恶的还有超过死亡的事,所以有的灾祸我不躲避。如果人们所喜爱的东西没有超过生命的,那么凡是能够用来求得生存的手段,哪一样不可以采用呢?如果人们所厌恶的事情没有超过死亡的,那么凡是能够用来逃避灾祸的坏事,哪一桩不可以干呢?采用某种手段就能够活命,可是有的人却不肯采用;采用某种办法就能够躲避灾祸,可是有的人也不肯采用。由此可见,他们所喜爱的有比生命更宝贵的东西(那就是“义”);他们所厌恶的,有比死亡更严重的事(那就是“不义”)。不仅贤人有这种本性,人人都有,只不过有贤能的人不丧失罢了。 一碗饭,一碗汤,得到它就能活下去,不得到它就会饿死。可是轻蔑地呼喝着给人吃,饥饿的行人也不愿接受;用脚踢给别人吃,乞丐也因轻视而不肯接受。 高官厚禄却不辨是否合乎礼义就接受了它。这样,高官厚禄对我有什么好处呢?是为了住宅的华丽,妻妾的侍奉和认识的穷人感激我吗?以前(有人)宁肯死也不愿接受,现在(有人)却为了住宅的华丽却接受了它;以前(有人)宁肯死也不愿接受,现在(有人)却为了妻妾的侍奉却接受了它;以前(有人)宁肯死也不愿接受,现在(有人)为了认识的穷人感激自己却接受了它。这种做法不是可以让它停止了吗?这就叫做丧失了人所固有的本性。注释 1、选自《孟子·告子上》。 2、苟得:苟且取得,这里是“苟且偷生”的意思。 3、患:祸患,灾难。 4、辟:通“避”,躲避。 5、如使:假如,假使。

鱼我所欲也阅读练习题及答案 欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所 欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有 甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如 使人之所欲莫甚于生, 则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者, 则凡 可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也, 由是则可以辟患而有不为也。 是故 所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧 耳。 一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔 而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美, 妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死 而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是 亦不可以已乎?此之谓失其本心。 【小题 1】解释下列文言句中划线的词语 。(4分) ①非独贤者有是(▲)心也②故患(▲)有所不辟也 ③蹴(▲)尔而与之 ④所识穷乏者得(▲)我与 【小题 2】用现代汉语翻译下面文言句子 。(2分) 二者不可得兼,舍生而取义者也。 【小题 3】作者在文中赞扬和批评了怎样的人?(2 分) 答案 【小题 1】(1)这,这样(2)祸患、灾难(3)用脚踢(4)通“德”,恩 惠,这里是感激的意思(4 分,每小题 1 分,意思对即给分) 【小题 1】这两种东西不能同时得到,我就放弃生命而选择正义。(2 分, 意思对即给分) 【小题 1】赞扬舍生取义;批评苟且偷生(见利忘义)。(2 分,意思对即 给分) 解析【小题 1】本题考查对文言实词的认知能力。结合具体的语境来理解即 可,有时还要注意加点字的特殊用法。 【小题 1】本题考查翻译文言句子的能力。翻译句子时注意关键字、语序,

鱼我所欲也 鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼, 想要也两种东西同时得到 鱼是我喜爱的东西,熊掌也是我喜爱的东西;(如果)这两种东西不能同时得到, 舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也, 选取表判断语气词 (那么),(我要)舍弃鱼,而选取熊掌。生命,是我喜爱的东西, 义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。 也两种东西 正义,也是我喜爱的东西,(如果)这两种东西不能同时得到,(我就要)舍弃生命,而选取正义。 生亦我所欲,所欲有甚于生者, 胜过,超过比 生命,是我喜爱的东西,(然而)我喜爱的还有超过生命的东西, 故不为苟得也。死亦我所恶, 所以做苟且这里是“苟且偷生”的意思厌恶 所以,(我)不去干苟且偷生的事情;死亡也是我厌恶的事情, 所恶有甚于死者,故患有所不辟也。 胜过,超过比祸患,灾难通“避”,躲避 (然而)我厌恶的还有超过死亡的事情,所以祸患也有(我)所不躲避的。 如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也? 假如,假使没有超过那么能够用来 假如人们喜爱的东西没有超过生命的,那么,凡是能够用来保全生命的方法,什么手段不可用呢! 使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也? 通“避”躲避做 假如人们厌恶的事情没有超过死亡的,那么,凡是能够用来躲避祸患(而保全生命)的手段,什么不可以去采由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也 这种方法手段就可是就可以可是 用呢?按照这种办法去做就能够生存,然而却有人不采用它,按照这种办法去做就能够避祸,然后而却是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。 因此 不采用它。由此可见,(人们)喜爱的有比生命更宝贵的东西(那就是义),(人们)厌恶的有比死亡更严重的事(那就是不义)。 非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。 不仅这样本性都贤者之心不丢失罢了 不仅仅贤人有这种本性,人人都有(这种思想),(只不过)贤人能够不丧失罢了。 一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与 古代盛饭用的圆竹器菜古代一种木制发乘食物的器具不吃没有礼貌地吆喝 一碗饭,一碗汤,吃了它便可以活下去,不吃它就要死亡。 (如果)没有礼貌地吆喝着给他(吃),之,行道之人弗受;蹴尔而与之, 着给他不用脚踢给乞人 过路的饿人也不会接受; (如果)你用脚践踏过再给人吃

《鱼我所欲也》人教版九年级语文下册第19课 教案 教学目标 1、积累文言知识,领会文章的思想内涵 2、理解文意,理清论证思路 3、掌握本文的论证方法。 资料助读 孟子性善论的要点: 1、善是人的本性、 2、人有四种本心:同情心、羞耻心、恭敬心、是非心。 3、人性变坏,是由于受外物的影响,不是本性的表现。 4、本性也需要养。 教学过程 第一课时 一、导入 二、初读课文读准字音 苟得辟一箪食一豆羹蹴尔不屑乡为身死 一、再读课文疏通文意 (结合文下注释疏通文意,标出疑难,师生释疑、) 解释以下加点词语与句子 故患有所不辟也 万钟则不辩礼义而受之

所识穷乏者得我与 乡为身死而不受 非独贤者有是心也 乡为身死而不受 故不为苟得也 所识穷乏者得我与 由是则生而有不用也,由是则能够辟患而有不为也。 呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也、万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉。 此之谓失其本心。 二、概括本文主旨 人在进行选择时,应以义为重;人应保持自己的本心。 第二课时 一、复习检查 二、结合原文掌握内涵 边讨论边明确 1、本文的论点是什么?如何提出来的? 2、文中运用了那些修辞手法?用了哪些论证方法? 3、此之谓失其本心中本心具体指什么?这与舍生取义有何联系? 4、我们该如何评价《鱼我所欲也》一文的思想内容? 三、课堂小结

孟子以自己的行为实践着自己的人一辈子主张,孱弱的 身躯担负着民族的大义、面对散发着孟子生命气息的文字,我们的心中唯有崇敬、舍生取义,这是如何的崇高与豁达,这是如何的气魄与壮志;这是男儿舍身报国的壮志雄心,这是 中华儿女报效母亲的赤胆忠心、 四、中考链接 (一) 贵阳市(09贵州省) 一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,令为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不能够已乎?此之谓失其本心。 1。解释文段中加点的词。(4分) 之蹴辩已 2、翻译划线句此之谓失其本心这个句子、(2分) 3。填空:作者用一箪食,一豆羹来进行论证,这属于_ _______ 的论证方法、文段中着重论述了__________ 比_________更重要,人应该保有本心的道理、(3分) 4、请任意写出文段中具有对比性的一组句子(内容)、(2分) (二) 庆阳市(09甘肃省)