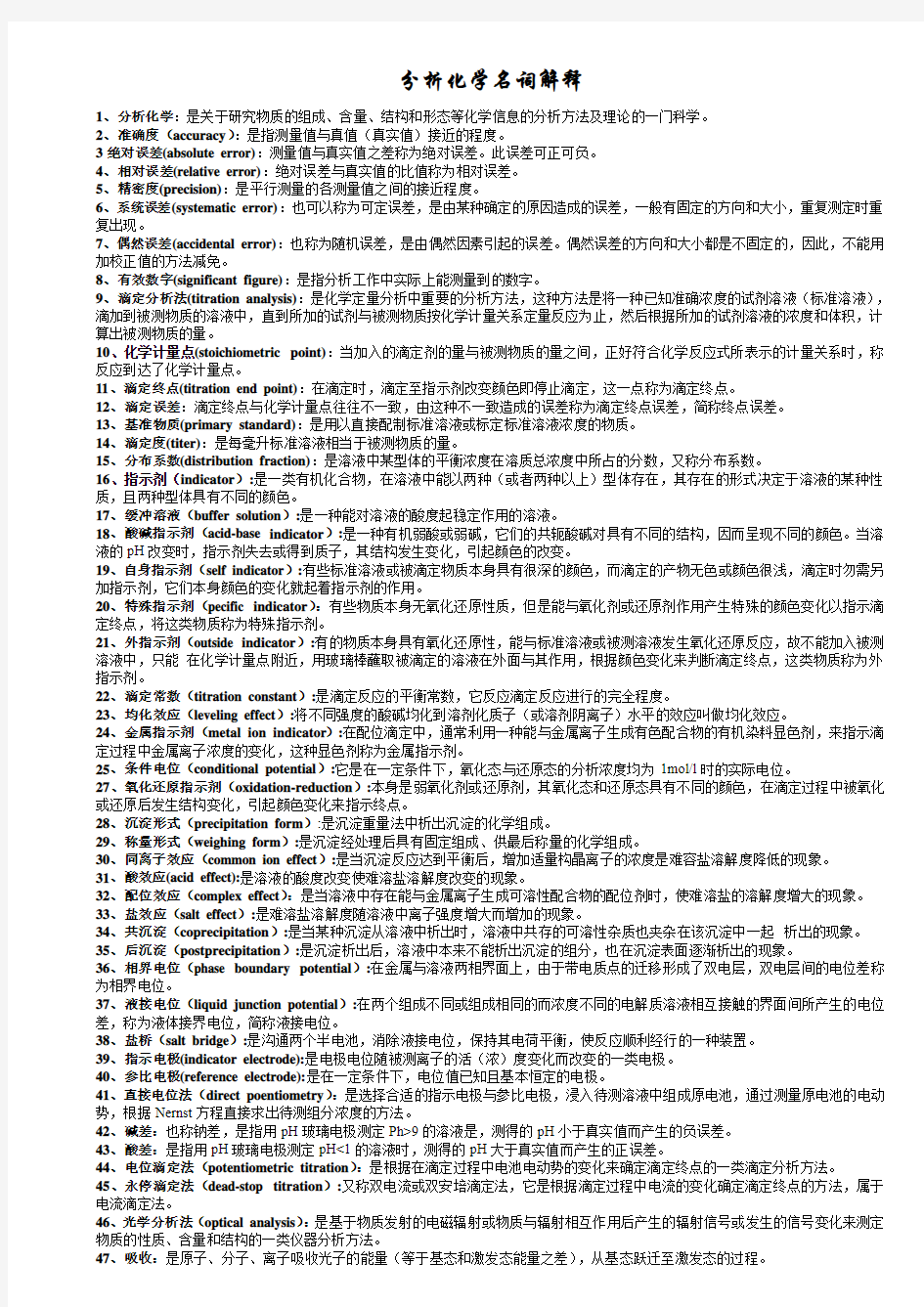

分析化学名词解释

1、分析化学:是关于研究物质的组成、含量、结构和形态等化学信息的分析方法及理论的一门科学。

2、准确度(accuracy):是指测量值与真值(真实值)接近的程度。

3绝对误差(absolute error):测量值与真实值之差称为绝对误差。此误差可正可负。

4、相对误差(relative error):绝对误差与真实值的比值称为相对误差。

5、精密度(precision):是平行测量的各测量值之间的接近程度。

6、系统误差(systematic error):也可以称为可定误差,是由某种确定的原因造成的误差,一般有固定的方向和大小,重复测定时重复出现。

7、偶然误差(accidental error):也称为随机误差,是由偶然因素引起的误差。偶然误差的方向和大小都是不固定的,因此,不能用加校正值的方法减免。

8、有效数字(significant figure):是指分析工作中实际上能测量到的数字。

9、滴定分析法(titration analysis):是化学定量分析中重要的分析方法,这种方法是将一种已知准确浓度的试剂溶液(标准溶液),滴加到被测物质的溶液中,直到所加的试剂与被测物质按化学计量关系定量反应为止,然后根据所加的试剂溶液的浓度和体积,计算出被测物质的量。

10、化学计量点(stoichiometric point):当加入的滴定剂的量与被测物质的量之间,正好符合化学反应式所表示的计量关系时,称反应到达了化学计量点。

11、滴定终点(titration end point):在滴定时,滴定至指示剂改变颜色即停止滴定,这一点称为滴定终点。

12、滴定误差:滴定终点与化学计量点往往不一致,由这种不一致造成的误差称为滴定终点误差,简称终点误差。

13、基准物质(primary standard):是用以直接配制标准溶液或标定标准溶液浓度的物质。

14、滴定度(titer):是每毫升标准溶液相当于被测物质的量。

15、分布系数(distribution fraction):是溶液中某型体的平衡浓度在溶质总浓度中所占的分数,又称分布系数。

16、指示剂(indicator):是一类有机化合物,在溶液中能以两种(或者两种以上)型体存在,其存在的形式决定于溶液的某种性质,且两种型体具有不同的颜色。

17、缓冲溶液(buffer solution):是一种能对溶液的酸度起稳定作用的溶液。

18、酸碱指示剂(acid-base indicator):是一种有机弱酸或弱碱,它们的共轭酸碱对具有不同的结构,因而呈现不同的颜色。当溶液的pH改变时,指示剂失去或得到质子,其结构发生变化,引起颜色的改变。

19、自身指示剂(self indicator):有些标准溶液或被滴定物质本身具有很深的颜色,而滴定的产物无色或颜色很浅,滴定时勿需另加指示剂,它们本身颜色的变化就起着指示剂的作用。

20、特殊指示剂(pecific indicator):有些物质本身无氧化还原性质,但是能与氧化剂或还原剂作用产生特殊的颜色变化以指示滴定终点,将这类物质称为特殊指示剂。

21、外指示剂(outside indicator):有的物质本身具有氧化还原性,能与标准溶液或被测溶液发生氧化还原反应,故不能加入被测溶液中,只能在化学计量点附近,用玻璃棒蘸取被滴定的溶液在外面与其作用,根据颜色变化来判断滴定终点,这类物质称为外指示剂。

22、滴定常数(titration constant):是滴定反应的平衡常数,它反应滴定反应进行的完全程度。

23、均化效应(leveling effect):将不同强度的酸碱均化到溶剂化质子(或溶剂阴离子)水平的效应叫做均化效应。

24、金属指示剂(metal ion indicator):在配位滴定中,通常利用一种能与金属离子生成有色配合物的有机染料显色剂,来指示滴定过程中金属离子浓度的变化,这种显色剂称为金属指示剂。

25、条件电位(conditional potential):它是在一定条件下,氧化态与还原态的分析浓度均为1mol/l时的实际电位。

27、氧化还原指示剂(oxidation-reduction):本身是弱氧化剂或还原剂,其氧化态和还原态具有不同的颜色,在滴定过程中被氧化或还原后发生结构变化,引起颜色变化来指示终点。

28、沉淀形式(precipitation form):是沉淀重量法中析出沉淀的化学组成。

29、称量形式(weighing form):是沉淀经处理后具有固定组成、供最后称量的化学组成。

30、同离子效应(common ion effect):是当沉淀反应达到平衡后,增加适量构晶离子的浓度是难容盐溶解度降低的现象。

31、酸效应(acid effect):是溶液的酸度改变使难溶盐溶解度改变的现象。

32、配位效应(complex effect):是当溶液中存在能与金属离子生成可溶性配合物的配位剂时,使难溶盐的溶解度增大的现象。

33、盐效应(salt effect):是难溶盐溶解度随溶液中离子强度增大而增加的现象。

34、共沉淀(coprecipitation):是当某种沉淀从溶液中析出时,溶液中共存的可溶性杂质也夹杂在该沉淀中一起析出的现象。

35、后沉淀(postprecipitation):是沉淀析出后,溶液中本来不能析出沉淀的组分,也在沉淀表面逐渐析出的现象。

36、相界电位(phase boundary potential):在金属与溶液两相界面上,由于带电质点的迁移形成了双电层,双电层间的电位差称为相界电位。

37、液接电位(liquid junction potential):在两个组成不同或组成相同的而浓度不同的电解质溶液相互接触的界面间所产生的电位差,称为液体接界电位,简称液接电位。

38、盐桥(salt bridge):是沟通两个半电池,消除液接电位,保持其电荷平衡,使反应顺利经行的一种装置。

39、指示电极(indicator electrode):是电极电位随被测离子的活(浓)度变化而改变的一类电极。

40、参比电极(reference electrode):是在一定条件下,电位值已知且基本恒定的电极。

41、直接电位法(direct poentiometry):是选择合适的指示电极与参比电极,浸入待测溶液中组成原电池,通过测量原电池的电动势,根据Nernst方程直接求出待测组分浓度的方法。

42、碱差:也称钠差,是指用pH玻璃电极测定Ph>9的溶液是,测得的pH小于真实值而产生的负误差。

43、酸差:是指用pH玻璃电极测定pH<1的溶液时,测得的pH大于真实值而产生的正误差。

44、电位滴定法(potentiometric titration):是根据在滴定过程中电池电动势的变化来确定滴定终点的一类滴定分析方法。

45、永停滴定法(dead-stop titration):又称双电流或双安培滴定法,它是根据滴定过程中电流的变化确定滴定终点的方法,属于电流滴定法。

46、光学分析法(optical analysis):是基于物质发射的电磁辐射或物质与辐射相互作用后产生的辐射信号或发生的信号变化来测定物质的性质、含量和结构的一类仪器分析方法。

47、吸收:是原子、分子、离子吸收光子的能量(等于基态和激发态能量之差),从基态跃迁至激发态的过程。

48、发射:是物质从激发态跃迁回至基态,并以光的形式释放出能量的过程。

49、散射:光通过介质时会发生散射,散射中多数光子与介质分子之间发生弹性碰撞所致,碰撞时没有能量交换,光频率不变,但光子的运动方向改变。

50、拉曼散射:是光子与介质分子之间发生了非弹性碰撞,碰撞时光子不仅改变了运动方向,而且还有能量的交换,光频率发生了变化。

51、光谱(spectrum):当物质与辐射能相互作用时,物质内部发生能级跃迁,记录由能级跃迁所产生的辐射能强度随波长(或相单位)的变化,所得的图谱称为光谱,也称波谱。

52、光谱分析法(spectroscopic analysis):利用物质的光谱进行的定性定量和结构的分析的方法称为光谱分析法。

53、原子光谱法(atomic spectroscopy):是以测量气态原子或离子的外层或内层电子的能级跃迁所产生的原子光谱为基础的成分分析方法。表现为线状光谱。

54、分子光谱(molecular spectroscopy):是由分子中电子能级、震动和转动能级的变化产生,表现形式为带状光谱。

55、紫外-可见分光光度发(ultraviolet and visible spectrophotometry;V-vis):研究物质在紫外-可见光区(200~800nm)分子吸收光谱的分析方法。

56、吸收峰:曲线上吸光度最大的地方,它所对应的波长称最大吸收波长。

57、生色团(chromophore):是有机化合物分子结构中含有π→π*或n→π*跃迁的基团,即在紫外-可见光范围内产生吸收的原子团。

58、助色团(auxochrome):是指含有非键电子的杂原子饱和基团,当他们与生色团或饱和烃基相连时,能使该生色团或饱和烃的吸收峰向长波方向移动,并使吸收强度增加。

59、红移(red shift):亦称长移(bathochromic shift),是由于化合物的结构改变,如发生共轭作用、引入助色团,以及溶剂改变等,使吸收峰向长波方向移动的现象。

60、蓝(紫)移(blue shift):亦称短移(hypsochromic shift),是化合物的结构改变或受溶剂影响使吸收峰向短波方向移动的现象。

61、增色效应和减色效应:由于化合物的结构改变或其他原因,使吸收强度增加称为增色效应或浓色效应(hyperchromic effect);使吸收强度减弱称减色效应或淡色效应(hypochromic effect)。

62、朗伯-比尔定律(Lambert-Beer’s law):吸收光度法的基本定律,是描述物质对单色光吸收的强弱与吸光物质的浓度和厚度间的关系的定律。

63、摩尔吸光系数:是指在一定波长时候,溶液浓度为1mol/l,厚度为1cm的吸光度。

64、百分吸光系数:是指在一定波长时,溶液质量浓度为1%,厚度为1cm的吸光度。

65、透光率:透射光通量与入射光通量之比。

66、荧光(fluorescence):是物质分子接受光子能量被激发后,从激发态的最低振动能级返回基态时发出的光。

67、振动自由度:是分子基本振动的数目,即分子的独立振动数。

68、基频峰:是分子吸收一定频率的红外线,有振动基态跃迁至第一激发态时,所产生的吸收峰。

69、原子吸收分光光度法(atomic absorption spectrophotometry;AAS):是基于蒸汽中的基态原子对特征电磁辐射的吸收来测定试样中该元素的含量的方法。

70、屏蔽效应(shielding):绕核电子在外加磁场的诱导下,产生与外加磁场方向相反的感应磁场,使原子核受磁场强度稍有降低,这种核外电子极其他因素对抗外加磁场的现象称为屏蔽效应。

71、自旋偶合(spin-spin coupling):是核自旋产生的核磁矩间的相互干扰,又称为自旋-自旋偶合。

72、自旋分裂(spin-spin splitting):自旋分裂是由自旋偶合引起共振峰分裂的现象,又称为自旋-自旋分裂。

73、化学位移(chemical shift):由于屏蔽效应的存在,不同化学环境的氢核的共振频率不同,这种现象称为化学位移。

74、化学等价(chemical equivalence):在核磁共振中,有相同化学环境的核具有相同的化学位移,这种有相同化学位移的核称为化学等价。

75、磁等价(magnetic equivalence):分子中一组化学等价核与分子中的其他任何一个核都有相同强弱的偶合,则这组核为磁等价。

76、基线(baseline):是在操作条件下,没有组分流出时的流出曲线。

77、保留时间(retention time):是从进样到某组分在柱后出现浓度极大时的时间间隔,即从进样开始到某组分的色谱峰顶点的时间间隔。

78、死时间(dead time):是分配系数为零的组分即不被固定相吸附或溶解的组分的保留时间。

79、调整保留时间(adjusted retention time):是某组分由于溶解于固定相,比不溶解(或不吸附)的组分在色谱柱中多停留的时间。

80、保留体积(retention volume):是由进样开始到某组分在柱后出现浓度极大时,所需通过色谱柱的流动相体积。

81、死体积(dead volume):是由进样器至检测器的流路中未呗固定相占有的空间的容积。

82、调整保留体积(adjusted retention volume):是由保留体积扣除死体积后的体积。

83、分离度(resolution):是相邻两组分色谱峰保留时间之差与两色谱峰峰宽均值之比。

84、分配系数(distribution coefficient):是在一定温度和压力下,达到分配平衡时,组分在固定相与流动相中的浓度之比。

85、保留因子(rerention factor):是在一定温度和压力下,达到分配平衡时,组分在固定相和流动相中的质量之比,又称为质量分配系数或分配比,还曾称为容量因子。

86、分配色谱(partition chromatography):利用被分离组分在固定相或流动相中的溶解度差别,即在两相间的分配系数的差别而实现分离,包括气液分配色谱和液液分配色谱。

87、吸附色谱(adsorption chromatography):利用被分离组分对固定相表面吸附中心吸附能力的差别,即吸附系数的差别而实现分离,包括气固吸附色谱法和液固吸附色谱法。

88、离子交换色谱法(ion exchange chromatography IEC):利用被分离组分离子交换能量的差别,或选择性系数的差别而实现分离。按可交换离子的电荷符号可分为阳离子交换色谱法和阴离子交换色谱法。

89、分子排阻色谱(molecular exclusion chromatography;MEC):也称为空间排阻色谱法,根据被分离组分分子的线团尺寸,或渗透系数的大小而进行分离。

90、高效液相色谱法:是在经典液相色谱法的基础上,引入了气相色谱的理论和实验技术,以高压输送流动相,采用高效固定相及高灵敏度检测器,发展而成的现代液相色谱分析方法。

91、键合相色谱法(bonded phase cheromatography):是以化学键合相为固定相的色谱法。

92、化学键合相(bonded phase):是通过化学反应将有机基团键合在载体表面构成的固定相。

93、疏溶剂理论(solvophobic theory):是描述极性溶剂中非极性相互作用的理论。

94、平面色谱法(plane chromatography):是组分在以平面为载体的固定相和流动相之间吸附或分配平衡而进行的一种色谱法。

95、薄层色谱法(thin layer chromatography; TLC):是把固定相均匀地涂布在玻璃板、塑料板或铝箔上形成厚薄均匀的薄层,在此薄层上进行混合组分分离的色谱法。

96、纸色谱法(paper chromatography):纸色谱法的固定相一般为纸纤维上吸附的水分,流动相为与水互不相溶的有机溶剂,根据被分离混合组分在水和有机溶剂中的溶解能力不同,在纸色谱上产生差速迁移而得到分离的方法。纸色谱分离原理属于分配色谱的范畴。

97、薄层电泳法:薄层电泳法是带电荷的被分离物质(蛋白质、核苷酸、多肽、糖类等)在纸、醋酸纤维、琼脂糖凝胶等惰性支持体上,以不同速度相其电荷相反的电极方向泳动,产生差速迁移而得到分离的方法。

98、比移值(retardation factor):是在一定条件下,溶质移动距离与流动相移动距离之比。

99、相对比移值(relative retardation factor):相对比移值是在一定条件下,被测组分的比移值与参考物质比移值之比。100、边缘效应:

101、手性色谱法(chiral chromatography):是利用手性固定相(chiral stationary phase;CSP)或手性流动相添加剂(chiral mobile phase additive;CMPA)分离分析手性化合物的对映异构体的色谱法。

102、亲和色谱法(affinity chromatography;AC):是利用或模拟生物分子之间的专一性作用,从复杂式样中分离和分析能产生专一性亲和作用的物质的一种色谱方法。

103、覆盖度:参加反应的硅醇基数目占硅胶表面硅醇基总数的比例。

104、离子抑制色谱法(ion suppression chromatography;ISC):流动相的pH变化会改变溶质的离解程度,在其他的条件不变时,溶质的离解程度越高,k值越小。因此,常加入少量的弱酸、弱碱或缓冲液,调节流动相的pH,抑制有机弱酸、弱碱的离解,增加它与固定相的疏水缔合作用,以达到分离的目的。

105、离子色谱法(ion chromatography):将离子交换色谱与电导检测器结合分析各种离子的方法。

106、反相离子对色谱法(RP-ion pair chromatography):是把离子对试剂加入到含水流动相中,被分析的组分离子在流动相中与离子对试剂的反离子(或称对离子,counter ion)生成不荷电的中性离子对,从而增加溶质与非极性固定相的作用,使分配系数增加,改善分离效果的色谱分析法。

107、噪音(noise;N):无样品通过检测器时,由于仪器本身和工作条件等的偶然因素引起的基线起伏称为噪音。

108、色谱流出曲线:是由检测器输出的信号强度对时间作图所绘制的曲线,又称为色谱图(chromatogram)。

109、重复性(repeatability):系指在同样的操作条件下,在较短时间间隔内,由同一分析人员对同一试样测定所得结果的接近程度。

110、中间精密度(intermediate precision):系指在同一实验室内,由于某些实验条件改变,如时间、分析人员、仪器设备等,对同一试样测定结果的接近程度。

111、重现性(reproducibility):系指在不同实验室之间,由不同分析人员对同一试样测定结果的接近程度。

112、空白实验:在不加入试样的情况下,按与测定试样相同的条件和步骤进行的分析实验。

113、置信水平(confidence level):在某一t值时,测定值落在u±tS范围内的概率,称为置信水平(也称为置信度、置信概率)。114、置信区间(confidence interval):在一定置信水平P下,x落在包括u在内的可靠范围。

115、置信限(confidence limit):

116、t检验(t test):用于判断某一分析方法或操作过程中是否存在较大的系统误差。

117、F检验(F test):是通过比较两组数据的方差S2(标准差的平方),以确定它们的精密度是否存在显著性差异。

118、滴定曲线

119、滴定突跃(abrupt change in titration curve):在化学计量点附近,通常指计量点前后±0.1%(滴定分析允许误差范围内,溶液浓度相关及其相关参数(如酸碱滴定中的Ph)所发生的急剧变化称为滴定突跃。

120、变色范围(color change interval of indicator):指示剂由一种型体颜色转变为另一型体颜色的溶液参数变化的范围称为指示剂的变色范围。

121、分析浓度(analytical concentration):是溶液中该溶质各种平衡浓度的总和,用符号c表示,单位为mol/L

122、平衡浓度(equilibrium molarity):是在平衡状态时溶液中溶质各型体的浓度,以符号【】表示。

123、分布系数(distribution fraction):是溶液中某种型体的平衡浓度在溶质总浓度中所占的分数,又称为分布分数。

124、两性物质(amphoteric substance):在溶液中有两种解离方式,即可得到质子又可以失去质子的物质。

125、酸效应(acid effect):由于H+的存在,在H+与Y之间发生副反应,使Y参加主反应能力降低的现象称作酸效应。

126、共存离子效应:当溶液中存在其他金属离子N时,Y与N也能形成1:1配合物,因此使得Y参加主反应的能力降低,这种现象称为共存离子效应。

127、指示剂封闭现象:某些金属离子与指示剂生成极稳定的配合物,过量的EDTA不能从Min中将金属离子夺出,因而在化学计量点时指示剂也不变色,或变色不敏锐,使终点推迟;这种现象称为指示剂的封闭现象。

128、最佳酸度:选择指示剂时,希望pMt(指示剂颜色转变点)与pMsp基本一致,这时的酸度称为最佳酸度。

129、标准溶液(standard solution):是具有准确已知浓度的试剂溶液,在滴定分析中常常用作滴定剂。

130、红外非活性振动:不能引起偶极距变化的振动。

131、基频峰:是分子吸收一定频率的红外线,由振动基态跃迁至第一激发态时,所产生的吸收峰。

132、费米共振(Fermi resonance):是由频率相近的泛频峰与基频峰的相互作用而产生的,结果使泛频峰的强度增加或发生分裂。133、相关吸收峰(correlation absorption band):是由一个几团产生的一组相互具有依存关系的吸收峰,简称相关峰。

无机化学名词解释

134、溶解度(solubility):在指定温度下,单位体积饱和溶液中所含溶质的量(g or mol)。

135、稀溶液的依数性(colligative properties):稀溶液的仅由其中所含溶质分子的数目决定,而与溶质的本性无关的性质称作稀溶液的依数性。

136:溶液蒸汽压

137、Raoul定律:在一定温度下,难挥发非电解质稀溶液的蒸汽压下降与溶液的摩尔分数成正比,而与溶液的本性无关。

138、溶液渗透压(osmotic pressure):为维持只允许溶剂分子通过的膜所隔开的溶液与溶剂之间的渗透平衡而需要的额外的压力称作该溶液的渗透压。

139、敞开系统(open system):系统与环境之间既有物质交换又有能量交换。

140、封闭系统(closed system):系统与环境之间没有物质交换只有能量交换。

141、孤立系统(isolated system):亦称隔离系统,系统与环境之间既没有物质交换又没有能量的交换。

142、等温过程(isothermal process):在环境温度恒定下,系统始、终态温度相同且等于环境的温度的过程。

143、等压过程(isobaric process):在环境压力恒定下,系统始、终态压力相同且等于环境压力的过程。

144、等容过程(isochoric process):系统的体积保持不变的过程。

145、绝热过程(adiabatic process):系统与环境之间没有热传递的过程。

146、Hess定律:一个化学反应,不论是一步完成的还是分几部完成的,其热效应总是相同的。

147、标准摩尔生成焓(standard molar enthalpy of formation):化学热力学规定,某温度下,由处于标准状态的各种元素的最稳定单质生成标准状态下的1mol某纯物质的热效应,称作该温度下这种纯物质的标准摩尔生成焓。

148、标准摩尔燃烧焓(standard molar enthalpy of combustion):在标准压力和指定温度下,1mol物质完全燃烧的恒压热效应称为该物质的标准摩尔燃烧焓。

149、标准摩尔熵(standard entropy):在标准状态下1mol某纯物质的规定熵称作标准摩尔熵。

150、标准摩尔生成Gibbs自由能(standard Gibbs free energy of formation):某温度下由处于标准态的最稳定单质生成标准状态下1mol某纯物质的自由能变化,称作这种温度下该物质的标准摩尔生成Gibbs自由能。

151、基元反应(elementary reaction):在一个化学反应中,如果反应分子一步直接生成产物分子,那么这类反应就称作基元反应。

152、反应分子数(molecularity):基元反应或复杂反应的基元步骤中发生反应所需要的微粒数目称为反应分子数。

153、催化剂(catalyst):是一种能够改变化学反应速率,而它本身在反应前后质量和化学组成均不改变的物质。

154、限速步骤(rate-limiting step):决定最慢的反应步骤是控制速率的步骤,简称限速步骤。

155、有效碰撞:碰撞理论认为,只有当参与碰撞的分子所具有的能量超过某特定值Ec时,它们之间的碰撞才能够导致反应的发生。156、可逆反应(reversible reaction):在同一条件下,既能按反应方程式某一方向进行、又能相相反的方向进行的反应。157、平衡浓度:当可逆反应达到平衡状态时,系统各物质的浓度不再随着时间的改变而改变,称为平衡浓度。

158、多重平衡(multiple equilibrium):在一个系统中,如果有几个反应同时处于平衡状态,那么系统中各物质的分压或浓度必然同时满足这几个平衡,这种现象称作多重平衡。

159、酸碱质子理论:酸是能给出质子的分子或离子;碱是能与质子结合的分子或离子。

160、Lewis酸碱理论:凡是能够给出电子对的分子、离子或原子团都称作碱,凡是能够接受电子对的分子、离子或原子团都称作酸。

161、同离子效应(common ion effect):在弱电解质溶液中,加入与该弱电解质有共同离子的强电解质而使解离平衡向左移动,从而抑制弱电解质解离的现象。

162、盐效应(salt effect):在弱电解质中加入不含共同离子的强电解质,引起弱电解质解离度增大的效应称为盐效应。

163、分步沉淀(fractional precipitation):如果溶液中有两种或两种以上的离子可与同以沉淀剂反应发生沉淀,当缓慢加入沉淀剂时,沉淀就会按先后顺序出现,这种现象称为分步沉淀。

164、氧化数(oxidation number):是指某元素一个原子的表观电荷数,这种表观电荷数是假设把原子的间每个键中的电子指定给电负性较大的原子而求得。

165、元素电势图(element potential diagram):为了直观地表明一种元素不同氧化态之间的氧化还原关系,将该元素的不同氧化态按氧化数从高到低排列,各氧化态之间用直线连接,在直线上方表明两氧化态转换的标准电极电势,这种吐称作元素的标准电极电势图,简称元素电势图。

166、不确定原理(uncertainly principle):是指同时准确地知道微观粒子的位置和动量是不可能的。

167、原子轨道:(atomic orbital):在量子力学中常把波函数称为原子轨道函数,简称原子轨道。

168、主量子数n(principal quantum number):表示电子出现最大概率区域离核的远近和轨道能量高低。

169、角量子数l(angular quantum number):表示轨道的形状,是影响轨道能量的次要因素。

170、磁量子数(magnetic quantum number):表示轨道在空间的延伸方向。

171、自旋量子数(spin quantum number):表示电子在空间的自旋方向。

172、屏蔽效应(screening effect):电子之间的排斥部分地抵消了核对电子的吸引作用称为屏蔽效应。

173、钻穿效应(penetration effect):对于n较大的电子(如3s、3p电子),出现概率最大的地方离核较远,但在离核较近的地方有小峰,表明在离核较近的地方电子也有出现的可能,也就是说外层电子可能钻到内层、出现在离核较近的地方,这种现象称为钻穿效应。

174、能级交错:在一定情况下nd轨道的能量可能高于(n+1)s轨道的能量(如E3d

175、Pauli不相容原理(Pauli exclusion principle):在同一原子中,没有彼此完全处于相同状态的电子;也就是说,在同一原子中不能有四个量子数完全相同的两个电子存在。

176、能量最低原理(lowest energy principle):基态的多电子原子中,随着原子序数的递增,核外新增加的电子做个按鲍林近似能级图中箭头所指顺序填充,以保证原子系统能量最低。

177、Hund规则(Hund’s rule):在能量相等的轨道上,电子总是尽可能以自旋相同的方式分占在不同的轨道,使原子能量最低。178、元素周期律(Periodic law of elements):元素的性质随着核电荷的递增而呈现周期性的变化。

179、族(group):原子的价电子层结构相似的元素在同一列,称为族。

180、金属半径:在金属晶体中,把相邻两个原子的核间距离的一半做完该元素原子的金属半径。

181、共价半径:把同种元素共价键键长的一半作为该元素原子的共价半径。

182、原子的电离能:电离能是指气态原子在基态时失去电子所需要的能量,常用使1mol气态原子(或阳离子)都失去一个电子所需要的能量(Kj/mol)表示。

183、原子的电子亲合能(electron affinity):基态的气态原子得到电子所放出的能量变化称作原子的电子亲合能。

184、离子键(ionic bond):带相反电荷的离子通过静电作用而形成的化学键称作离子键。

185、晶格能(lattice energy):在标准状态下(298K)将1mol离子晶体转化为气态离子所吸收的能量。

186、离子极化(polarization):当带相反电荷的离子相互靠近时候,都会使对方的电子云分布发生变形,偏离原来的球形分布,这种现象称为离子极化现象。

187、6键:两个原子轨道沿键轴方向进行重叠形成6键。

188、π键:两原子轨道沿键轴方向在键轴两侧平行重叠形成π键。

189、键能(bond energy):是表示键的牢固的参数,用符号E表示。

190、键长(bond length):是指构成这个共价键的两个原子的核间距离,用符号L表示。

192、不等性杂化(unequivalent hybrid orbital):形成的杂化轨道中,所含原来的成分不相等,4个杂化轨道的能量不相等,称作不等性杂化。

193、成键轨道(bonding molecular orbital):在两核间电子出现的概率密度明显增大,屏蔽了两原子核间的静电排斥,其能量比组合前的原子轨道的能量低,能够稳定成键,这种分子轨道称作成键分子轨道。

194、反键轨道(antibonding molecular orbital):电子在两核间的出现的概率密度小,其能量比组合前的原子轨道的能量高,不利于稳定成键,这种分子轨道称作反键分子轨道。

195、键级(bond order):分子轨道理论把分子中价层的成键电子数和反键电子数差值的一半定义为分子的键级。

196、偶极距(dipole moment):分子极性的大小用偶极距u度量,定义为正、负电荷中心间的距离d与电荷量q(正电中心q+或负电中心q-)的乘积。

197、取向力(orientation force):永久偶极与永久偶极的静电引力称作取向力。

198、诱导力(inducation force):由诱导偶极与永久偶极之间产生的作用力称作诱导力。

199、色散力(dispersin force):

200、氢键:氢原子如果与电负性很强的原子X共价结合而带部分正电荷,都能够吸引另一带负电荷的原子Y ,这种吸引力称作氢键。

201、离子晶体(ionic crystals):是由正、负离子通过离子键结合而成,组成晶体的质点是离子。

202、原子晶体(covalent crystals):晶体中组成晶体的质点是原子,称作原子晶体。

203、分子晶体(moleculat crystals):是指以分子为质点构成的晶体。

204、配合物(coordination compound):是指中心原子M和一组配位体L通过共价键结合而形成的一类化合物。

205、配位键(coordination bond):M-L之间的公用电子由配体中配位原子的孤对电子或配体的π电子充当,中心原子只提供空轨道,这种化学键称为配位键。

206、配体:是能够给出孤对电子或π电子的负离子或分子,它们以一定的空间构型排列在中心原子周围。

207、配位原子:配体中提供孤对电子或π电子的原子直接与中心原子键合,称作配位原子。

208、两可配体(ambidentate ligand):有些含两个配位原子的配体只能使用其中之一与一个中心原子配对,它们称作两可配体。209、配位数(coordination number):一个中心原子所形成的配位键数目,称作该中心原子的配位数。

210、键合异构(linkage isomerism):由两个可配体使用不同的原子配位引起的异构现象称作键合异构。

211、配位体的几何异构(geometrical isomerism):是指配体相同、但是在中心原子周围的排布方式不同的现象。

212、水合作用(hydration):正、负离子分别吸引水分子中的氧和氢原子,使得每个离子都被水分子包围着,这种作用称作水合作用。

213、饱和溶液(saturated solution):当已溶解的溶质与其未溶解的部分稳定共存时,该溶液称作该溶质的饱和溶液。

214、溶液的蒸汽压下降(vapor pressure lowering):往溶液里加入一些难挥发的非电解质,溶液的饱和蒸汽压总是低于同温度下纯溶剂的饱和蒸汽压,这种现象称为溶液的蒸汽压下降。

215、电离(ionization):电解质在水溶液中有一部分自发地解离为带相反电荷的粒子,这个过程称为电离。

216、电离度(degree of ionization):弱电解质已电离的分子数与原有分子总数之比称为电离度。

218、自发过程(spontaneous process):在一定条件下,无需外力持续驱动、能够自动进行的物理或化学变化称为自发过程。219、系统的状态(state):由一系列表征系统性质的物理量所确定下来的系统的存在形式称作系统的状态。

220、广度性质(extensive property):性质的数值与系统所含的该物质的量成正比,是系统中各部分该性质的总和的性质,如体积、质量、物质的量等;广度性质具有加和性。

221、强度性质(intensive property):性质的数值不随系统中物质的量的变化而变化,如密度、压力、温度等;此性质不具有加和性。

222、内能(internal energy):系统内一切能量的总和称作系统的热力学能(thermodynamic energy),也称为内能。

223、反应热:设一个化学反应在封闭系统中发生,若非体积功为零,当产物温度与反应物温度相同时候,系统所吸收或放出的热,称作该化学反应的热效应。

224、热化学方程式(thermochemical equation):表示出反应热效应的化学方程式称作热化学方程式。

225、质量作用定律:在等温条件下,基元反应的速率与反应物浓度以其化学计量数为指数的幂的乘积成正比。

226、化学平衡(chemical equilibrium):在化学中,把正反应和逆反应速率相等时系统所处的状态称作化学平衡。

227、多重平衡规则:在多重平衡共存的系统中,如果一个反应由另外两个或多个反应相加或相减而来,则该反应的标准平衡常数等于这两个或多个反应的标准平衡常数的乘积或商。

228、化学平衡的移动(shift of chemical equilibrium):对于一个处在平衡状态的可逆反应,如果外界条件发生改变,原来的平衡状态就被破坏,而向新的平衡状态转化,这种由于外界条件的改变,使可逆反应从一种平衡状态向另一种平衡状态转变的过程,称作化学平衡的移动。

229、Le chatelier 原理:如果改变平衡状态的任一条件,如浓度、压力、温度,平衡则向减弱这个改变的方向移动。应当注意,该原理只适用于已经达到平衡的系统,而不适用于未达到平衡的系统。

230、拉平效应(leveling effect):强度不同的酸碱,在某种溶剂的作用下,其酸度或碱度被定位在同一水平上,这种现象称为拉平效应。

231、区分效应(differentiating effect):在某种溶剂中,强度十分接近的酸和碱,在另一种溶剂中,酸碱强弱却会表现出明显的差别,这种现象称为区分效应。

232、歧化反应(disproportionation reaction):是一种物质自身之间所发生的氧化还原反应,反应中氧化剂和还原剂为同一物质。

有机化学名词解释

233、有机化学(organic chemistry):就是研究有机化合物的结构、性质、反应、合成和相互转变规律等的一门科学。

234、有机化合物(organic compound):都含有碳元素,是含碳的化合物。绝大多数有机化合物还含有氢,有的含有氮、氧、硫和卤素等元素。

235、Kekule结构式:有机化合物中碳原子为四价,碳原子出能与其他元素结合外,还可以自身以单键、双键、和三键的形式结合,

形成碳链或碳环,并把这些化合物用化学式表示。这些化学式代表了分子中原子的种类、数目和彼此结合的顺序和方式称为Kekule 结构式。

236、离子键:原子通过电子转移产生正离子,和负离子,两者相互吸引所形成的化学键称为离子键。

237、共价键:成键的两个原子各提供一个电子,通过公用一对电子相互结合的化学键。

238、Lewis结构式:用圆点表示构造式中共价键一对电子的化学式称为Lewis结构式。

239、配位键(coordinate bond):如果成共价键的一对电子是由一个原子提供的,则称为配位键。

239、键长(bond length):形成共价键的两个原子核键的距离称为键长。

240、键角(bond angle):两价以上的原子与至少两个原子成键时,键与键之间的夹角。

241、键能(bond energy):由原子形成共价键所放出的能量或共价键断裂所需要的吸收的能量称为键能。

242、非极性共价键(nonpolar covalent bond):两个相同原子组成的共价键,成键电子云对称地分布在两核周围的共价键称为非极性共价键。

243、可极化性(polarizability):又称为极化度,它表示价键电子云在外界电场作用下,发生变化的相对程度。

244、均列:形成共价键的两个电子平均分布到两个原子上,称为均列。

245、异裂:形成共价键的两个电子转移到其中的一个原子上的断裂方式称为异裂。

246、构造式:分子中原子相互连接的顺序和方式称构造(constitution),表示分子构造的化学式称构造(constitution formula)。247、Arrhenius电离论:在水中能电离出质子的称为酸,能电离出氢氧负离子的为碱。

248、勃朗斯德质子理论:酸是质子的给予体,碱是质子的接受体,也称为质子酸碱理论。

249、自由基(free radical):带有一个或几个未配对电子的原子或基团称为自由基。

250、官能团(functional group):在有机化合物中,决定某一类化合物主要理化性质的原子或原子团称为官能团,又称为功能基。251、杂化轨道:元素的原子在成键时不但可以变成激发态,而且能量近似的原子轨道可以重新组合称新的原子轨道。

252、6键:碳氢或碳碳键由碳原子的SP3杂化轨道分别与氢原子的1S轨道和其他碳原子的SP3杂化轨道沿轴方向重叠形成的,这种重叠方式形成的键称为6键。

253、构象(comformation):当围绕烷烃中的C-C6键旋转时,分子中的氢原子或烷基在空间的排列方式即分子的立体形象不断地变化,这种由于围绕6旋转所产生的分子的各种立体形象称为构象。

254、烷烃燃烧热(combustion heat):在标准状况下,1mol烷烃完全燃烧所放出的热量称为烷烃的燃烧热。

255、反应机理(reaction mecheanism):反应机理又称为反应历程,是描述反应物如何变成产物的历程,包括反应分几步进行,每步反应中旧键断裂和新键形成的情况,以及反应条件对反应速率的影响等。

256、自由基连锁反应(free radical chain reaction):由于反应经自由基中间体,又因整个反应就像一个连锁,一经引发就一环扣以环地进行下去,因而称为自由基连锁反应。

257、自由基反应抑制剂(inhibitor):能使自由基反应减慢或停止的物质称为自由基反应抑制剂。

258、立体化学(stereochemistry):是有机化学一个分支,描述分子中原子或原子团的空间排布以及由不同的空间排布对化合物理化性质的影响。

259、光学活性:具有使平面偏振光的振动面发生旋转的性质称为旋光性或光学活性。

260、对映异构体(enantiomer):一个化合物分子与其镜像不能重合,必然存在着一个与镜像相应的化合物,这两个化合物的关系相当于左手和右手,即相互对映,这种异构体称为对映异构体。

261、手性中心(chrial center):能引起分子具有手性的一个特定原子或分子骨架中心称为手性中心。

262、外消旋体(racemate):由等量的对映体所组成的物质称为外消旋体。

263、诱导效应(inducitive effect):由于成键原子间电负性不同,使成键电子对偏向一方而发生极化的现象称为诱导效应。264、区域选择反应(regioselectivity reaction):当反应的取向有可能产生几个异构体,而实际生成或主要生成一个产物的反应称为区域选择反应。

265、立体选择性反应(stereoselective reaction):当一个反应有可能产生几种立体异构体但实际只产生或优先产生一种立体异构体(或一对对映体)时,此类反应称为立体选择性反应。

266、聚合反应(polymerization):由相对分子质量小的化合物通过加成或缩合反应生成相对分子质量大的化合物的反应,称为聚合反应。

267、加聚反应(addition polylmerization):烯烃在一定条件下可打开不饱和键,发生分子间的自身加成形成分子量很大的化合物的反应称为加聚反应;在这里,参与反应的烯烃分子称为单体(monomer)。

268、聚集二烯烃(cumulative diene):两个双键共用一个碳原子,即双键聚集在一起的,叫做聚集二烯烃,又称累积二烯烃。269、共轭二烯烃(conjugated diene):两个双键中间隔一个单键,即单、双键交替排列的,叫做共轭二烯烃。

270、隔离二烯烃(isolated diene):两个双键间隔两个或多个单键的,称为隔离二烯烃,也叫孤立二烯烃。

271、共轭体系:不饱和化合物中,由三个或三个以上互相平行的P轨道形成的大π键称为共轭体系。共轭体系中,π电子云扩展到整个体系的现象称作电子离域。

272、共轭效应:由于相邻p轨道的重叠而产生的电子间的相互流动,致使体系能量降低,键长平均化,分子趋于稳定的电子效应称作共轭效应,也称作C效应。

273、吸电子共轭效应(-C效应):凡共轭体系上的取代基能降低体系的电子云密度,称作吸电子共轭效应。

给电子共轭效应(+C效应):凡共轭体系上的取代基能减少体系的电子云密度,称作给电子共轭效应。

274、西佛碱(sc hiff”s base):醛、酮与伯胺发生亲核反应,加成产物不稳定,很容易失水生成亚胺,又称为西佛碱。

275、羰基试剂:氨的衍生物与醛、酮反应后的产物肟、宗、苯宗、缩氨尿等一般都是很好的黄色结晶,并具有一定的熔点,因此,可用于鉴别醛、酮。这些试剂称为羰基试剂。

276、羟醛缩合(aldol condensation):两分子含有a-氢的醛在酸或碱的催化下(最常用的是稀碱),相互结合形成B-羟基醛的反应称为羟醛缩合。

277、皂化反应(saponification):油脂在碱性条件下水解生成高级脂肪酸的钠盐(或钾盐)及甘油的反应。

278、皂化值:使1g油脂完全皂化所需要的氢氧化钾的毫克数称为皂化值。

279、碘值:是指100g油脂所能吸收碘的克数。

280、缩合反应(condensation reaction):两个或多个有机化合物分子通过反应形成一个新的较大的分子的反应都可称为缩合反应。

281、缩合剂(condensation agent):缩合反应通常需要在酸或碱性试剂催化下进行,此时的催化剂称为缩合剂。

282、还原氨化(reductive amination):在还原剂存在的条件下,醛或酮与氨或胺反应得到相应的伯、仲或叔胺的方法称为还原

氨化。

283、必须氨基酸:人体不能合成而又是营养所必不可少的,只能从食物获得的氨基酸。

284、萜类化合物:是由两个或两个以上异戊二烯单位按不同的方式手尾相连而成的化合物及其饱和程度不等的含氧衍生物。285、周环反应(pericycic reactions):是一类通过环状过度状态进行并同时有超过一个键在环内生成或断裂的协同反应。286、电环化反应:在光或热的作用下,开链的共轭烯烃两端形成6键并环合转变为环状烯烃,以及它的逆反应—环状烯烃开环变成共轭烯烃的反应,称为电环化反应。

287、6迁移效应(sigmatropic reactions):是指在化学反应中,一个以6键相连的原子或基团,从共轭体系的一端迁移到另一端,同时伴随着π键转移的协同反应。

288、协同反应:化学键的形成与断裂同步完成的反应称为协同反应。

289、环加成反应(cycloaddition reactions):是指在加热或光照的条件下,两个烯烃或共轭多烯烃或其他π体系中的分子相互作用,形成的一个稳定的环状化合物的反应。

290、邻基参与效应(Neighboring group participation effect):在亲核取代反应中,某些取代基当其位于分子的适当位置,能够和反应中心部分地或完全地成键形成过渡态或中间体,从而影响反应的进行,这种现象称为邻基参与效应。

291、变旋现象(mutarotation):糖在水溶液中放置后,自行改变比旋光度的现象称为变旋现象。

292、差向异构化(empimerism):由D-葡萄糖转变成D-甘露糖(反之亦是)的过程称为差向异构化。

293、等电点(isoelectric point,PI):调节溶液的PH值使阴阳离子的量相等,溶液中主要一偶极离子存在,净电荷为零,电场中没有氨基酸的泳动发生,此时溶液的PH值就称为该氨基酸的等电点。

294、非对映体:

295、内消旋体:分子中虽有手性碳原子,但因有对称因素而使旋光性在内部抵消,成为不旋光的物质,称为内消旋体。

296、共轭酸(conjugate acid):碱得到质子形成的离子或分子称为这个碱的共轭酸。

297、共轭碱(conjugate base):酸失去质子形成的离子或分子称为这个酸的共轭碱。

298、顺反异构(cis-trans isomerism):顺反异构又称几何异构,是由于取代基在双键或环状结构中的排列不同而产生的异构现象。

299、差向异构体(epimer):有多个手性碳的非对映异构体,彼此间仅有一个手性碳原子的构型不同,而其余的都相同的异构体称为差向异构体。

300、亲电试剂:在反应过程中接受电子的试剂称为亲电试剂.

301、亲核试剂:在反应过程中能提供电子而进攻反应物中带部分正电荷的碳原子的试剂.

人名反应及其试剂

Kekule结构式 P2 Lweis结构式 P4 Baeye角张力学说 P50 Newmann投影式 P53 Fisher投影试 P89 Grignard试剂 P120 Walden转化 P126 Lucas试剂 P153 Jones试剂 P157 Lindlar催化剂 P207 Schiff’s碱 P280 Tollens试剂 P291 Fehling试剂 P291 Haworth透视式 P534 Pinacol重排 P159

Williamson合成法 P166

Markovnikov规则 P187

Diels-Alder反应 P222

Friedel-Crafts反应 P244

Huckel规则 P264

Claisen-Schmidt反应 P288

Mannich反应 P289

Clemmensen还原 P291

Meerwein-Ponndorf还原 P293

Oppenauer氧化 P293

Cannizzaro反应 P296

Wittig反应 P297

Rosenmund还原 P300

Gattermann-Koch反应 P301

Michael反应 P304

Claisen重排 P318

Fries重排 P320

Kolbe-Schmidt反应 P323

Reimer-Tiemann反应 P324

Hell-Volhard-Zelinsky反应 P351

Reformatsky反应 P361

Perkin反应 P404

Knoevenagel反应 P405

Darzen反应 P406

Claisen反应 P408

Hinsberg反应 P434

Gabriel合成法 P441

Hofmann降解 P441

Hofmann消除反应 P444

Sandmeyer反应 P446

Schiemann反应 P447

Skraup合成 P482

Fischer吲哚合成法 P499

Wangner-Meerwein重排 P573

Wolff-Kisher-HuangMinglong还原法 P292

Cope重排 P608 仪器中文名称仪器英文名称(缩写)

正相键合相色谱法(NP-bonded phase chromatography)反相键合相色谱法(RP-bonded phase chromatography)手性固定相(chiral stationary phase;CSP)

紫外检测器(ultraviolet detector;UVD)

荧光检测器(fluorescence detector;FD)

电化学检测器(electrochemical detector;ECD)

蒸发光检测器(evaporative light scattering detector;ELSD)高效液相色谱仪(chromatograph)

离子色谱法(ion chromatography)离子抑制色谱法(ion suppression chromatography)

十八烷基硅烷(octadecylsilane,ODS or C18)

离子对色谱法(ion pair chromatography;IPC)

反相离子对色谱法(RP-ion pair chromatography)

分配色谱法(partition chromatography)

吸附色谱法(adsorption chromatography)

离子交换色谱法(ion exchange chromatography)

分子排阻色谱法(molecular exclusion chromatography)气液色谱(gas-liquid chromatography;GLC)

气固色谱(gas-solid chromatography;GSC)

毛细管柱(capillary column)

固定液(stationary liquid)

氢焰离子化检测器(hydrogen flame ionization detector;FID)热导检测器(thermal conductivity detector;TCD)

电子捕获检测器(electron capture detector;ECD)

火焰光度检测器(flame photometric detector;FPD)

热离子化检测器(thermionic ionization detector;TID)

原子发射光谱仪 Atomic Emission Spectrometer(AES)

紫外-可见光分光光度计UV-Visible Spectrophotometer(UV-Vis)

原子吸收光谱仪 Atomic Absorption Spectroscopy(AAS)

原子荧光光谱仪 Atomic Fluorescence Spectroscopy(AFS) 傅里叶变换红外光谱仪 FT-IR Spectrometer(FTIR)

傅里叶变换拉曼光谱仪FT-Raman Spectrometer(FTIR-Raman) 气相色谱仪 Gas Chromatograph(GC)

高压/效液相色谱仪High Pressure/Performance Liquid Chromatography(HPLC) 离子色谱仪 Ion Chromatograph

凝胶渗透色谱仪 Gel Permeation Chromatograph(GPC)

体积排阻色谱 Size Exclusion Chromatograph(SEC)

X射线荧光光谱仪 X-Ray Fluorescence Spectrometer(XRF) 同位素X荧光光谱仪Isotope X-Ray Fluorescence Spectrometer

质谱仪 Mass Spectrometer(MS)

ICP-质谱联用仪 ICP-MS

气相色谱-质谱联用仪 GC-MS

液相色谱-质谱联用仪LC-MS

核磁共振波谱仪Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer(NMR)

pH计 pH Meter

水质分析仪 Water Test Kits

电泳仪Electrophoresis System

粘度计 Viscometer

紫外检测仪 Ultraviolet Detector

紫外吸收光谱 1. 紫外吸收光谱系分子吸收紫外光能、发生价电子能级跃迁而产生的吸收光谱,亦称电子光谱。 2. 曲折或肩峰:当吸收曲线在下降或上长升处有停顿或吸收稍有增加的现象。这种现象常由主峰内藏有其它吸收峰造成。 3. 末端吸收:是指紫外吸收曲线的短波末端处吸收增强,但未成峰形。 4. 电子跃迁选律:P9 5. 紫外吸收光谱的有关术语:P12-13 6. Woodward-fieser规则: P21 7. Fieser-kuhns规则:P23 红外吸收光谱 1. 振动偶合:分子内有近似相同振动频率且位于相邻部位(两个振动共用一个原子,或振动基团间有一个公用键)的振动基团,常常彼此相互作用,产生二种以上基团参加的混合振动,称之为振动偶合。 2. 基频峰:本征跃迁产生的吸收带称为本征吸收带,又称基频峰。 3. 倍频峰:由于真实分子的振动公是近似的简谐振动,不严格遵守⊿V=±1的选律,也可产生⊿V=±2或±3等跃迁,在红外光谱中产生波数为基频峰二倍或三倍处的吸收峰(不严格等于基频峰的整数倍,略小)称为倍频峰。 4. 结合频峰:基频峰间的相互作用,形成频率等于两个基频峰之和或之差的峰,叫结合频峰。 5. 泛频峰:倍频峰和结合频峰统称为泛频峰。 6. 热峰:跃迁发生在激发态之间,这种跃迁产生的吸收峰称为热峰。 7. 红外非活性振动:不产生红外吸收的振动称红外非活性振动。 核磁共振光谱 1. 磁偶极子:任何带电物体的旋转运动都会产生磁场,因此可把自旋核看作一个小磁棒,称为磁偶极子。 2. 核磁距:核磁偶极的大小用核磁矩表示。核磁矩与核的自旋角动量(P)和e/2M的乘积成正比。 3. 进动:具有磁矩的原子核在外磁场中一方面自旋一方面以一定角度(θ)绕磁场做回旋运动,这种现象叫做进动。 4. 核磁共振:当射频磁场的能量()等于核自旋跃迁能时(),即旋转磁场角频率()与核磁矩进动角频率()相等时,自旋核将吸收射频场能量,由α自旋态(低能态)跃迁至β自旋态(高能态)。即,核磁矩对的取向发生倒转,这种现象称之为核磁共振。 5. 饱和:在外加磁场中,低能级核吸收射频能量被激发至高能级产生核磁共振信号,结果使低能级核起来越少,结果是低高能级的核数目相等,体系净能量吸收为0,共振信号消失。 6.弛豫:高能态的核须通过其它适当的途径将其获得的能量释放到周围环境中去,使其回到低能态,这一过程称为弛豫。 7. 纵向弛豫:是高能态核释放能量(平动能、转动能)转移给周围分子骨架中的其它核回到平衡状态的过程。(气体和低黏度的液体中) 8. 横向弛豫:高能级核与低能级核相互通过自旋状态的交换而实现能量转移,每种自旋状态的总数并未改变,但使某些高能级核的寿命减短。(固体和高黏度液中) 9. 核磁共振波谱仪的组成:磁铁磁场扫描发生器---平行安放的线圈,用于有一个小范围内

pH梯度萃取法:是指在分离过程中,逐渐改变溶剂的pH酸碱度来萃取有效成分或去除杂质的方法。 有效成分是指经药理和临床筛选具有生物活性的单体化合物,能用结构式表示,并具一定物理常数。 盐析法:在水提取液中加入无机盐(如氯化钠)达到一定浓度时,使水溶性较小的成分沉淀析出,而与水溶性较大的成分分离的方法。 有效部位:有效成分的群体物质。 渗漉法:将药材粗粉用适当溶剂湿润膨胀后(多用乙醇),装入渗漉筒中从上边添加溶剂,从下口收集流出液的方法。 原生苷:植物体内原存形式的苷。 次生苷:是原生苷经过水解去掉部分糖生成的苷。 酶解:苷类物质在酶催化下水解生成次生苷的一种水解方法。 苷类:又称配糖体,是糖和糖的衍生物与另一非糖物质通过糖的端基碳原子连接而成的化合物。 苷化位移:糖苷化后,端基碳和苷元α-C化学位移值均向低场移动,而邻碳稍向高场移动(偶而也有向低场移动的),对其余碳的影响不大,这种苷化前后的化学变化,称苷化位移。 香豆素:为顺式邻羟基桂皮酸的内酯,具有苯骈α-吡喃酮基本结构的化合物。 木脂素:由二分子的苯丙素氧化缩合而成的一类化合物,广泛存在于植物的木部和树脂中,故名木脂素。 醌类:指具有醌式结构的一系列化合物,包括邻醌、对醌。常见有苯醌、萘醌、蒽醌、菲醌。

大黄素型蒽醌:大黄素型蒽醌指羟基分布于两侧苯环的蒽醌。 黄酮类化合物:指两个苯环(A环和B环)通过中间三碳链相互联结而成的(6C-3C-6C)一系列化合物。 碱提取酸沉淀法:利用某些具有一定酸性的亲脂性成分,在碱液中能够溶解,加酸后又沉淀析出的性质,进行此类成分的提取和分离。 萜类化合物:是一类结构多变,数量很大,生物活性广泛的一大类重要的天然药物化学成份。其骨架一般以五个碳为基本单位,可以看作是异戊二烯的聚合物及其含氧衍生物。但从生源的观点看,甲戊二羟酸(mevalonic acid,MVA)才是萜类化合物真正的基本单元。 挥发油(Volatile oils)又称精油(essential oils),是一类难溶于水、可随水蒸气蒸馏、具有芳香气味的油状液体混合物。 精油:是一类难溶于水、可随水蒸气蒸馏、具有芳香气味的油状液体混合物。 SF/SFE: 超临界流体(SF):处于临界度(Tc),临界压力(Pc)以上的流体。 超临界流体萃取(SFE):利用一种物质在超临界区域形成的流体进行提取的方法称为超临界流体萃取。 脑:挥发油在常温下为透明液体,低温时某些挥发油中含量高的主要成分可析出结晶,这种析出物习称为脑。 皂苷:是一类结构比较复杂的苷类化合物。它的水溶液经振摇后能产生大量持久性、似肥皂样的泡沫。 酯皂苷:糖链和苷元分子中的羧基相结合形成酯苷键,这类带有酯苷键的皂苷称为酯皂苷。

有机波谱分析知识点

名词解析 发色团(chromophoric groups):分子结构中含有π电子的基团称为发色团,它们能产生π→π*和n→π*跃迁从而你呢个在紫外可见光范围内吸收。 助色团(auxochrome):含有非成键n电子的杂原子饱和基团本身不吸收辐射,但当它们与生色团或饱和烃相连时能使该生色团的吸收峰向长波长移动并增强其强度的基团,如羟基、胺基和卤素等。 红移(red shift):由于化合物结构发生改变,如发生共轭作用引入助色团及溶剂改变等,使吸收峰向长波方向移动。 蓝移(blue shift):化合物结构改变时,或受溶剂的影响使吸收峰向短波方向移动。 增色效应(hyperchromic effect):使吸收强度增加的作用。 减色效应(hypochromic effect):使吸收强度减弱的作用。 吸收带:跃迁类型相同的吸收峰。 指纹区(fingerprint region):红外光谱上的低频区通常称指纹区。当分子结构稍有不同时,该区的吸收就有细微的差异,并显示出分子特征,反映化合物结构上的细微结构差异。这种情况就像人的指纹一样,因此称为指纹区。指纹区对于指认结构类似的化合物很有帮助,而且可以作为化合物存在某种基团的旁证。但该区中各种官能团的特征频率不具有鲜明的特征性。 共轭效应 (conjugated effect):又称离域效应,是指由于共轭π键的形成而引起分子性质的改变的效应。 诱导效应(Inductive Effects):一些极性共价键,随着取代基电负性不同,电子云密度发生变化,引起键的振动谱带位移,称为诱导效应。 核磁共振:原子核的磁共振现象,只有当把原子核置于外加磁场中并满足一定外在条件时才能产生。 化学位移:将待测氢核共振峰所在位置与某基准物氢核共振峰所在位置进行比较,其相对距离称为化学位移。 弛豫:通过无辐射的释放能量的途径核由高能态向低能态的过程。 分子离子:有机质谱分析中,化合物分子失去一个电子形成的离子。 基峰:质谱图中表现为最高丰度离子的峰。 自旋偶合:是磁性核与邻近磁性核之间的相互作用。是成键电子间接传递的,不影响磁性核的化学位移。 麦氏重排(McLafferty rearrangement):具有不饱和官能团 C=X(X为O、S、N、C等)及其γ-H原子结构的化合物,γ-H原子可以通过六元环空间排列的过渡态,向缺电子(C=X+ )的部位转移,发生γ-H的断裂,同时伴随 C=X的β键断裂,这种断裂称为麦氏重排。 自旋偶合:是磁性核与邻近磁性核之间的相互作用。是成键电子间接传递的,不影响磁性核的化学位移。 自旋裂分:因自旋偶合而引起的谱线增多现象称为自旋裂分。 1.紫外光谱的应用 (1).主要用于判断结构中的共轭系统、结构骨架(如香豆素、黄酮等) (2).确定未知化合物是否含有与某一已知化合物相同的共轭体系。 (3).可以确定未知结构中的共轭结构单元。 (4).确定构型或构象 (5).测定互变异构现象 2.分析紫外光谱的几个经验规律 (1).在200~800nm区间无吸收峰,结构无共轭双键。

1 绪论 1.Pharmaceutics (Pharmacy) 药剂学: 是研究药物制剂的基本理论,处方设计,制备工艺,质量控制,合理使用等内容的综合性应用技术科学. 2.Dosage forms 剂型: 适合于疾病的诊断、治疗或预防的需要而制备的与一定给药途径相适应的给药形式,就叫做药物剂型,简称剂型. 3.Pharmaceutical preparations 药物制剂:各种剂型中的具体药物或者为适应治疗或预防的需要而制备的不同给药形式的并规定有适应症、用法和用量的具体品种,简称制剂. 4.DDS 指在防治疾病的过程中所采用的不同于普通剂型的各种新型的给药形式和方法 5.Pharmacopoeia 药典:是一个国家记载药品标准,规格的法典,一般由国家药典委员会组织编著,出版,并由政府颁布,执行,具有法律约束力. 6.Formulation 生产处方:是制剂生产或者调配的重要书面文件,是配料和成本核算的依据,包括药物,用量,配制方法以及工艺等内容。 7.Prescription 医师处方: 医生对病人用药的重要书面文件,包括药品的种类,数量和用法。 8.Prescritption (Ethical) drug 处方药: 必须凭执业医师或执业助理医师的处方才可调配,购买并在医生指导下使用的药品. 9.OTC 非处方药: 不需凭执业医师或执业助理医师的处方,消费者可以自行判断,购买和使用的药品. 2液体制剂 10.Liquid preparations 液体制剂: 指药物分散在适宜的分散介质中形成的供内服或外用的液体形态的制剂。 11.Solubilizer 增溶剂: 指具有增溶能力的表面活性剂.Solubilization增溶: 指某些难溶性药物在表面活性剂作用下,在溶剂中溶解度增大并形成澄清溶液的过程 12.Hydrotropy agents 助溶剂: 指难溶性药物与加入的第三种物质在溶剂中形成可溶性分子间的络合物,复盐或缔合物等,以增加药物在溶剂中的溶解度,这第三种物质称为助溶剂。 13.Cosolvents 潜溶剂: 使药物的溶解度出现极大值的混合溶剂cosolvency 潜溶:混合溶剂中各溶剂达某一比例时药物溶解度出现极大值的现象 14.Solutions 溶液剂: 指药物溶解于溶剂中形成的澄明液体制剂。15.Aromatic waters 芳香水剂: 指芳香挥发性药物的饱和或近饱和的水溶液16.Syrups 糖浆剂:指含药物的浓蔗糖水溶液17.Tinctures 酊剂: 指药物用规定浓度乙醇浸出或溶解而制成的澄清液体制剂18.Spirits 醑剂: 指挥发性药物的浓乙醇溶液19.Glycerins 甘油剂: 指药物溶于甘油中制成的专供外用的溶液剂。20.Paints 涂剂: 用纱布、棉花蘸取后涂搽皮肤,口或喉部黏膜的液体制剂21.Sols 溶胶剂: 指固体药物微粒分散在水中形成的非均匀状态的液体制剂,又称疏水胶体溶液,属热力学不稳定系统。 22.Suspensions 混悬剂: 指难溶性固体微粒分散在分散介质中形成的非均匀的液体制剂。属热力学不稳定体系。23.Flocculating agents 絮凝剂: 使混悬微粒絮凝时加入的电解质或使混悬剂产生絮凝作用的附加剂 24.Emulsions 乳剂: 指两种互不相溶的液体,其中一种液体以小液滴状态分散在另一种液体中所形成的非均相分散体系。 25.Emulsifying agents/Emulsifier: 乳化剂: 能显著降低油水两相表面张力并能在乳滴周围形成牢固的乳化膜的物质26.Liniments 搽剂:指专供揉搽皮肤表面用的液体制剂27.Lotions 洗剂:指专供涂抹,敷于皮肤的外用液体制剂28.Nasal drops 滴鼻剂:专供滴入鼻腔内使用的液体制剂29.Ear drops 滴耳剂:供滴入耳腔内的外用液体制剂30.Gargles 含漱剂:指用于喉咙,口腔清洗的液体制剂31.Drop dentifrices 滴牙剂:指用于局部牙孔的液体制剂

天然药物化学名词解释 1、天然药物:来源于天然资源的药物,是药物的重要组成部分,亦是创新药物和先导物的重要来源 2、天然药物化学:现代科学理论、方法和技术研究天然药物中化学成分、寻找药效成分的一门学科 3、有效成分(Effective Constituents)指具有生理活性、有药效,能治病的成分。 4、有效部位:指含有一种主要有效成分或一组结构相近的有效成分的部位,称为有效部位。如:总生物碱、总皂苷或总黄酮等。 5、无效成分(Inffective Constituents)指无生理活性、无药效,不能治病的成分。 6、有毒成分:指能导致疾病的成分。 7、有效部位(Effective Extracts)指含有一种主要有效成分或一组结构相近的有效成分的部位,称为有效部位。如:总生物碱、总皂苷或总黄酮等 8、提取常用方法:1.浸渍法2.渗漉法3.煎煮法4.回流提取法5.连续回流提取法 9、利用分子中价键的伸缩及弯曲振动在波数4000~500cm-1红外区域引起的吸收,而测得的吸收图谱叫红外光谱。特征频率区4000~1600 cm-1指纹区1500~600 cm-1 10、常见官能团伸缩振动区:①O-H、N-H (3750~3000 cm-1)②C-H (3300~2700 cm-1 )③C≡C (2400~2100 cm-1 )④C=O (1900~1650 cm-1 )⑤C=C (1690~1600 cm-1 ) 11、已知物的鉴定,一般通过光谱图中吸收峰的位置、强度和峰形与已知化合物的标准红外光谱图相比较,可以判断被测定的化合物是否与已知化合物的结构相同。红外光谱对未知结构化合物的鉴定,主要用于官能团的确认、芳环取代类型的判断。12、质谱(mass spectrometry),就是化合物分子经电子流冲击或用其他手段打掉一个电子后,形成正电离子,在电场和磁场的作用下,按质量大小排列而成的图谱。 13、核磁共振波谱是化合物分子在磁场中受到另一射频磁场的照射,当照射场的频率等于原子核在外磁场的回旋频率时,有磁距的原子核就会吸收一定的能量产生能级的跃迁,即发生核磁共振,以吸收峰的频率对吸收强度作图所得到的图谱。14、1H–NMR通过测定化学位移(δ)、质子数以及裂分情况(重峰数及偶合常数J)可以得出分子中1H 的类型、数目及相邻原子或原子团的信息。 15、偶合常数:裂分间的距离称为偶合常数(J),单位Hz。其大小取决于间隔键的距离。16、糖的检识,主要是利用糖的还原性和糖的脱水反应所产生的颜色变化、沉淀生成等现象来进行理化检识,利用纸色谱和薄层色谱进行色谱检识。 17、糖与苷元成苷后,苷元的α-C、β-C和糖的端基C的化学位移值均发生了改变,称为苷化位移。苷化位移值和苷元的结构有关,与糖的种类无关。 18、色谱法(chromatography):又称层析法,是用于分离多组分有机混合物的一种高效分离技术。 19、色谱法原理:是基于混合物组分在两相(固定相和流动相)之间的不均匀分配进行分离的一种方法。 20、分配柱色谱是利用混合物在互不相溶的两相中分配系数不同而将混合物分离开。正相分配色谱:固定相>流动相(极性)极性小的化合物,先出柱,极性大的化合物,后出柱。 21、将含水量高的硅胶加热到150℃使其失去吸附水后可重新获得活性,此过程称为活化。 22、吸附强弱规律(含水溶剂中)a.形成氢键的基团数目越多,则吸附能力越强。b.易形成分子内氢键的化合物,其吸附性能减弱。c.分子中芳香化程度越高,则吸附性能越强。23、糖匀体:是指均由糖组成的物质。 24、苷类:又称糖杂体,是指糖与非糖物质组成的化合物,一般是指糖与苷元组成的苷。

第七章 有机波谱分析 7-1.推测结构题。 (1) 化合物A (C 9H 10O ,能与羟胺反应得B C 9H 11NO 。A 与土伦试剂不反应,但在NaOH 与 I 2 溶液中反应得一种酸C ,C 强烈氧化得苯甲酸。A 在酸性条件下与乙二醇作用得D C 11H 14O 2 。试推测A-D 各化合物的结构,并写出各歩反应。 (2) 化合物A C 10H 12O 2 ,其IR 谱在1735cm -1处有强吸收峰,3010 cm -1有中等吸收。其NMR 谱如下,δH :1.3(三重峰,3H );2.4(四重峰,2H );5.1(单峰,2H );7.3(多重峰,5H )。试写出A 的结构,并指出IR ,NMR 各吸收的归属。 (3) 某化合物的元素分析表明只含有C,H ,O ,最简式为 C 5H 10O ,IR 谱1720 cm -1 处有强吸收,2720 cm -1附近无吸收。 解:(1)A 至D 各化合物的结构式f 分别为: A : H 2C CH 3 O B : H 2C C N CH 3 OH C; CH 2COOH D : H 2C C CH 3 O O

各步反应如下: H 2C CH 3 O H 2C C CH 3 N OH NH 2OH H 2C C CH 3 O H 2C C CH 3 O O 22+CH 3I H 2C CH 3 O H 2C C CH 3 O O 22+CH 3I CH 2COOH COOH [O] (2)A 的结构式为: H 2C O C O H 2C CH 3 A 的IR ,NMR 各吸收归属为: H 2C O C O H 2C CH 3 d c b a IR :1735 cm -1(强)酯的 v Ar-H ;3010 cm -1(中强) v c=O 。 NMR :δH :1.3(三重峰,3H )a ;2.4(四重峰,2H )b ;5.1(单峰,2H )c ;7.3(多重峰,5H )d 。 (3)IR 的谱1720 cm -1处有强吸收,2720 cm -1附近处无吸收,表明有酮羰基 RCOR ' 。 7-2.化合物 C 6H 12O 2 在1740 cm -1,1250 cm -1,1060 cm -1处有强的红外吸收峰。在2950

波谱分析复习题库答案 一、名词解释 1、化学位移:将待测氢核共振峰所在位置与某基准氢核共振峰所在位置进行比较,求其相对距离,称之为化学位移。 2、屏蔽效应:核外电子在与外加磁场垂直的平面上绕核旋转同时将产生一个与外加磁场相对抗的第二磁场,对于氢核来讲,等于增加了一个免受外磁场影响的防御措施,这种作用叫做电子的屏蔽效应。 3、相对丰度:首先选择一个强度最大的离子峰,把它的强度作为100%,并把这个峰作为基峰。将其它离子峰的强度与基峰作比较,求出它们的相对强度,称为相对丰度。 4、氮律:分子中含偶数个氮原子,或不含氮原子,则它的分子量就一定是偶数。如分子中含奇数个氮原子,则分子量就一定是奇数。 5、分子离子:分子失去一个电子而生成带正电荷的自由基为分子离子。 6、助色团:含有非成键n电子的杂原子饱和基团,本身在紫外可见光范围内不产生吸收,但当与生色团相连时,可使其吸收峰向长波方向移动,并使吸收强度增加的基团。 7、特征峰:红外光谱中4000-1333cm-1区域为特征谱带区,该区的吸收峰为特征峰。 8、质荷比:质量与电荷的比值为质荷比。 9、磁等同氢核化学环境相同、化学位移相同、对组外氢核表现相同偶合作用强度的氢核。 10、发色团:分子结构中含有π电子的基团称为发色团。 11、磁等同H核:化学环境相同,化学位移相同,且对组外氢核表现出相同耦合作用强度,想互之间虽有自旋耦合却不裂分的氢核。 12、质谱:就是把化合物分子用一定方式裂解后生成的各种离子,按其质量大小排列而成的图谱。 13、i-裂解:正电荷引发的裂解过程,涉及两个电子的转移,从而导致正电荷位置的迁移。 14、α-裂解:自由基引发的裂解过程,由自由基重新组成新键而在α位断裂,正电荷保持在原位。 15、红移吸收峰向长波方向移动 16. 能级跃迁分子由较低的能级状态(基态)跃迁到较高的能级状态(激发态)称为能级跃迁。 17. 摩尔吸光系数浓度为1mol/L,光程为1cm时的吸光度 二、选择题 1、波长为670.7nm的辐射,其频率(MHz)数值为(A) A、4.47×108 B、4.47×107 C、1.49×106 D、1.49×1010 2、紫外光谱的产生是由电子能级跃迁所致,能级差的大小决定了(C) A、吸收峰的强度 B、吸收峰的数目 C、吸收峰的位置 D、吸收峰的形状 3、紫外光谱是带状光谱的原因是由于(C )

1. 潜溶、助溶与增溶作用有什么不同? 潜溶是指当混合溶剂中各溶剂达某一比例时,药物的溶解度比在各单纯溶剂中溶解度出现极大值的现象。 助溶是指难溶性药物与加入的第三种物质在溶剂中形成可溶性络合、复盐或缔合物等,以增加药物在溶剂(主要是水)中的溶解度。 增溶是指某些难溶性药物在表面活性剂的作用下,在溶剂中溶解度增大并形成澄清溶液的过程。 简述药材的浸出过程及影响浸出因素。 一般药材的浸出过程包括以下几个阶段:⑴浸润、渗透过程,浸出溶剂润湿药材粉粒并通过毛细管和细胞间隙进入细胞组织中;⑵解吸、溶解过程:浸出溶剂溶解有效成分形成溶液。⑶扩散过程:药物依靠浓度差由细胞内向周围主体溶液扩散;⑷置换过程:用新鲜溶剂或稀溶剂置换药材周围的浓浸出液,以提高进出推动力。 影响浸出因素有:浸出溶剂、药材粉碎粒度、浸出温度、浓度梯度、浸出压力、药材与溶剂相对运动速度等。 4. 片剂制备过程中常出现哪些问题,试分析产生的主要原因 片剂制备过程中常出现的问题有:①裂片,产生原因有:物料细粉太多,压缩时空气不易排出;物料塑性差、易弹性形变;压片机压力不均,转速过快等。②松片:主要由于物料粘性力差,压力不足造成。③粘冲:主要原因为颗粒不够干燥,润滑剂选用不当或用量不足,冲头表面粗糙等。④片重差异超限:产生原因有颗粒流动性不好,颗粒大小相差悬殊或细粉过多;冲头与模孔吻合性不好等。⑤崩解迟缓:主要原因为粘合剂、崩解剂、疏水性润滑剂等辅料的选用或用量,以及压片时的压缩力造成片剂的空隙率低和润湿性差,水分渗入速度慢。⑥溶出超限:影响因素有片剂不崩解、颗粒过硬、药物溶出度差。⑦药物含量不均匀:所有造成片重差异超限的因素都可造成片剂中药物含量不均匀。可溶性成分在颗粒之间的迁移也是造成小剂量药物含量均匀度不合格的重要原因。 5 .什么是缓释、控释制剂,其主要特点是什么? 缓释制剂:sustained –release preparations ,药物在规定的释放介质中,按要求缓慢地非恒速释放,与相应普通制剂比较,血药浓度平稳,峰谷波动百分率小,并每24 小时用药次数应从3~4 次减少至1~2 次的制剂。 片剂:是指药物与药用辅料均匀混合后压制而成的片状制剂。形状有圆片状、也有异形片状。 1、片剂的优点:①剂量准确,含量均匀,以片数作为剂量单位;②化学稳定性好;③携带、运输、服用均较方便;④生产的机械化、自动化程度高,产量大、成本及售价较低;⑤可以制成不同类型的各种片剂,如分散片、控释片、肠溶包衣片、咀嚼片和口含片等。 2、片剂的不足:①幼儿及昏迷病人不易吞服;②压片时加入的辅料,有时影响药物的溶出和生物利用度;③如含有挥发性成分,久贮含量有所下降。 二、片剂的常用辅料 片剂由药物和辅料组成。不同辅料可提供不同功能,即稀释作用、粘合作用、吸附作用、崩解作用和润滑作用等。

1、天然药物:来源于天然资源的药物,是药物的重要组成部分,亦是创新药物和先导物的重要来源 2、天然药物化学:现代科学理论、方法和技术研究天然药物中化学成分、寻找药效成分的一门学科 3、有效成分(Effective Constituents)指具有生理活性、有药效,能治病的成分。 4、有效部位:指含有一种主要有效成分或一组结构相近的有效成分的部位,称为有效部位。如:总生物碱、总皂苷或总黄酮等。 5、无效成分(Inffective Constituents)指无生理活性、无药效,不能治病的成分。 6、有毒成分:指能导致疾病的成分。 7、有效部位(Effective Extracts)指含有一种主要有效成分或一组结构相近的有效成分的部位,称为有效部位。如:总生物碱、总皂苷或总黄酮等。 8、提取常用方法:1.浸渍法2.渗漉法3.煎煮法4.回流提取法5.连续回流提取法 9、利用分子中价键的伸缩及弯曲振动在波数4000~500cm-1红外区域引起的吸收,而测得的吸收图谱叫红外光谱。特征频率区4000~1600 cm-1指纹区1500~600 cm-1 10、常见官能团伸缩振动区:①O-H、N-H (3750~3000 cm-1)②C-H (3300~2700 cm-1 )③C≡C(2400~2100 cm-1 )④C=O (1900~1650 cm-1 )⑤C=C (1690~1600 cm-1 ) 11、已知物的鉴定,一般通过光谱图中吸收峰的位置、强度和峰形与已知化合物的标准红外光谱图相比较,可以判断被测定的化合物是否与已知化合物的结构相同。红外光谱对未知结构化合物的鉴定,主要用于官能团的确认、芳环取代类型的判断。 12、质谱(mass spectrometry),就是化合物分子经电子流冲击或用其他手段打掉一个电子后,形成正电离子,在电场和磁场的作用下,按质量大小排列而成的图谱。 13、核磁共振波谱是化合物分子在磁场中受到另一射频磁场的照射,当照射场的频率等于原子核在外磁场的回旋频率时,有磁距的原子核就会吸收一定的能量产生能级的跃迁,即发生核磁共振,以吸收峰的频率对吸收强度作图所得到的图谱。 14、1H–NMR通过测定化学位移(δ)、质子数以及裂分情况(重

《波谱解析名词解释》 1.助学团:某些饱和的原子团本身在近紫外区无吸收的,并不“发色”,但其与发色团相连或共轭时,能使发色团的吸收峰长波方向移动,强度增强,这些基团称为助色团。常用的助色团有—OH,—OR,—NR2,—SR,—Cl,—Br,—I等。 2.发色团:有机化合物分子结构中有能吸收紫外光或可见光的基团,此类基团称为发色团。 3红移:由于化学环境的变化而导致吸收峰长波方向移动的现象叫做红移。 4蓝移:导致吸收峰向短波方向移动的现象叫做蓝移。 5.增色效应:使紫外吸收强度增加的作用。 6.减色效应:使紫外吸收强度降低的作用。第二章红外光谱 1费米(Fermi)共振:由频率相近的倍频峰和基频峰相互作用产生,结果使倍频峰的强度增大或发生裂分。 2伸缩振动:沿键轴方向发生周期性变化的振动称为伸缩振动。 3弯曲振动:沿键角发生周期性变化的振动称为弯曲振动。 4基频峰:从基态跃迁到第一激发态时将产生一个强的吸收峰,即基频峰。 5倍频峰:从基态跃迁到第二激发态,第三激发时将产生相应弱的吸收峰,即倍频峰。6振动自由度:将多原子分子的复杂振动分解成若干个简单的基本振动,这些基本振动的数目称为分子的振动自由度。 7指纹区:在红外光谱中,波数在1330~667cm-1范围内称为指纹区 8振动偶合效应:当两个相同的基团在分子中靠得很近时,其相应的特征峰常发生分裂,形成两个峰,这种现象叫作振动偶合。 9诱导效应:在有机化合物分子中,由于电负性不同的取代基(原子或原子团)的影响,使整个分子中的成键电子云密度向某一方向偏移,这种效应叫诱导效应。 10共轭效应:共轭体系中电子离域现象称为共轭效应。 第三章 1化学位移:是指将待测氢核共振峰所在位置与某基准物质氢核所在的位置进行比较,

天然药物化学名词解释 Prepared on 22 November 2020

1、天然药物:来源于天然资源的药物,是药物的重要组成部分,亦是创新药物和先导物的重要来源 2、天然药物化学:现代科学理论、方法和技术研究天然药物中化学成分、寻找药效成分的一门学科 3、有效成分(Effective Constituents)指具有生理活性、有药效,能治病的成分。 4、有效部位:指含有一种主要有效成分或一组结构相近的有效成分的部位,称为有效部位。如:总生物碱、总皂苷或总黄酮等。 5、无效成分(Inffective Constituents)指无生理活性、无药效,不能治病的成分。 6、有毒成分:指能导致疾病的成分。 7、有效部位(Effective Extracts)指含有一种主要有效成分或一组结构相近的有效成分的部位,称为有效部位。如:总生物碱、总皂苷或总黄酮等。 8、提取常用方法:1.浸渍法 2.渗漉法 3.煎煮法 4.回流提取法 5.连续回流提取法 9、利用分子中价键的伸缩及弯曲振动在波数4000~500cm-1红外区域引起的吸收,而测得的吸收图谱叫红外光谱。特征频率区4000~1600 cm-1指纹区1500~600 cm-1 10、常见官能团伸缩振动区:①O-H、N-H (3750~3000 cm-1)②C- H (3300~2700 cm-1 )③C≡C(2400~2100 cm-1 )④C=O (1900~1650 cm-1 )⑤C=C (1690~1600 cm-1 ) 11、已知物的鉴定,一般通过光谱图中吸收峰的位置、强度和峰形与已知化合物的标准红外光谱图相比较,可以判断被测定的化合物是否与已知化合物的结构相同。红外光谱对未知结构化合物的鉴定,主要用于官能团的确认、芳环取代类型的判断。 12、质谱(mass spectrometry),就是化合物分子经电子流冲击或用其他手段打掉一个电子后,形成正电离子,在电场和磁场的作用下,按质量大小排列而成的图谱。 13、核磁共振波谱是化合物分子在磁场中受到另一射频磁场的照射,当照射场的频率等于原子核在外磁场的回旋频率时,有磁距的原子核就会吸收一定的能量产生能级的跃迁,即发生核磁共振,以吸收峰的频率对吸收强度作图所得到的图谱。 14、1H–NMR通过测定化学位移(δ)、质子数以及裂分情况(重

《波普分析》复习题集 一、选择题 1.波长为670.7nm的辐射,其频率(MHz)数值为()A、4.47×108 B、4.47×107 C、 1.49×106 D、1.49×1010 2.紫外光谱的产生是由电子能级跃迁所致,能级差的大小决定了()A、吸收峰的强度B、 吸收峰的数目C、吸收峰的位置D、吸收峰的形状 3.紫外光谱是带状光谱的原因是由于()A、紫外光能量大B、波长短C、电子能级跃迁的 同时伴随有振动及转动能级跃迁的原因D、电子能级差大 4.化合物中,下面哪一种跃迁所需的能量最高?()A、σ→σ﹡B、π→π﹡ C、 n→σ﹡ D、n→π﹡ 5.n→π﹡跃迁的吸收峰在下列哪种溶剂中测量,其最大吸收波长最大()A、水 B、甲 醇 C、乙醇 D、正已烷 6.CH3-CH3的哪种振动形式是非红外活性的()A、νC-C B、νC-H C、δasCH D、δsCH 7.能作为色散型红外光谱仪的色散元件材料为:()A、玻璃B、石英C、红宝石 D、 卤化物晶体 8.若外加磁场的强度H0逐渐加大时,则使原子核自旋能级的低能态跃迁到高能态所需的能量是如何 变化的?()A、不变 B、逐渐变大C、逐渐变小 D、随原核而变 9.下列哪种核不适宜核磁共振测定()A、12C B、15N C、19F D、31P 10.苯环上哪种取代基存在时,其芳环质子化学位值最大()A、–CH2CH3 B、–OCH3 C、 –CH=CH2 D、-CHO 11.质子的化学位移有如下顺序:苯(7.27)>乙烯(5.25) >乙炔(1.80) >乙烷(0.80),其原因为:()A、 诱导效应所致B、杂化效应所致C、各向异性效应所致D、杂化效应和各向异性效应协同作用的结果 12.含奇数个氮原子有机化合物,其分子离子的质荷比值为:()A、偶数B、奇数C、 不一定D、决定于电子数

增溶:表面活性剂在水溶液中达到CMC后,一些水不溶性或微溶性物质在胶束溶液中的溶解度可显著增加,形成透明胶体溶液的作用。 kraff点:离子型表面活性剂在水中的溶解度随温度而变化的曲线,随温度升高至某一温度,其溶解度急剧升高,该温度称为Kraff点。 昙点:对于聚氧乙烯型非离子表面活性剂,温度升高可导致表面活性剂溶解度急剧下降并析出,溶液出现混浊,发生混浊的现象叫起昙,此时的温度称为浊点或昙点。 潜溶:在混合溶剂中各溶剂达到某一比例时,药物的溶解度比在各单纯溶剂中溶解度出现极大值的现象。 助溶:难溶性药物加入的第三种物质在溶剂中形成可溶性的络合物、复盐或缔合物等,以增加药物在溶剂中的溶解度,这种物质称为助溶剂。 等渗溶液:系指与血浆渗透压相等的溶液,会发生溶血现象,属于物理化学概念。 等张溶液:系指渗透压与红细胞膜张力相等的溶液,也就是与细胞接触时使细胞功能和结构保持正常的溶液,红细胞在该溶液中不发生溶血,属于生物学概念。 亲水亲油平衡值(HLB):表面活性剂分子中亲水和亲油基团对油或水的综合亲和力。 表面活性剂:指那些具有很强的表面活性、能使液体的表面张力显著下降的物质。 润湿剂:促进液体在固体表面铺展或渗透作用的称为润湿作用,能起润湿作用的表面活性剂称为润湿剂。 液体制剂:药物分散在适宜的分散介质中制成的可供内服或外用的液体形态的制剂。 灭菌制剂: 采用某一物理或化学方法杀灭或除去所有活的微生物繁殖体和芽孢的一类制剂。无菌制剂: 指采用某一无菌操作方法或技术制备的不含任何活的微生物繁殖体和芽孢的一类制剂。 湿热灭菌法:用饱和蒸汽,沸水或流通蒸汽进行的灭菌方法。 D值:系指在一定的温度下,将微生物杀灭90%或使之降低一个对数单位所需的时间。 Z值:系指降低一个1gD值需升高的温度数,即灭菌时间减少为原来的1/10所需要升高的温度数。 F值:系指在一定温度下(T0)给定Z值所产生的灭菌效果与T0下给定Z 值所产生的灭菌效果相同时所相当的时间,单位为分钟。 F0值:系指在一定灭菌温度(T)下、Z值为10C所产生的灭菌效果与121C、Z值为10C所产生的灭菌效果相同时所相当的灭菌时间。 散剂:指一种或数种药物均匀混合而制成的粉末状制剂44.Granules颗粒剂 :药物与辅料混合制成的颗粒状制剂 临界相对湿度:水溶性药物在相对湿度较低的环境下,几乎不吸湿,而当相对湿度增大到一定值时,吸湿量急剧增加,一般把这个吸湿量开始急剧增加的相对湿度叫临界相对湿度。 湿法制粒:在药物粉末加入液体黏合剂,靠黏合剂的架桥或粘结作用使粉末聚结在一起而制备颗粒的方法。

天然药化 1.pH梯度萃取法:是指在分离过程中,逐渐改变溶剂的pH酸碱度来萃取有效成分或去除杂质的方法。 2.有效成分:存在于生物体中,具有一定生物活性,具有防病治病作用,可以用分子式和结构式表示,并具有一定物理常数的单体化合物。 3.盐析法:在水提取液中加入无机盐(如氯化钠)达到一定浓度时,使水溶性较小的成分沉淀析出,而与水溶性较大的成分分离的方法。 5.渗漉法:将药材粗粉用适当溶剂湿润膨胀后(多用乙醇),装入渗漉筒中从上边添加溶剂,从下口收集流出液的方法。 6.原生苷:植物体内原存形式的苷。 次生苷:是原生苷经过水解去掉部分糖生成的苷。 7.酶解:苷类物质在酶催化下水解生成次生苷的一种水解方法。 8.苷类:又称配糖体,是糖和糖的衍生物与另一非糖物质通过糖的端基碳原子连接而成的化合物。 9.苷化位移:糖苷化后,端基碳和苷元α-C化学位移值均向低场移动,而邻碳稍向高场移动(偶而也有向低场移动的),对其余碳的影响不大,这种苷化前后的化学变化,称苷化位移。 10.香豆素:为顺式邻羟基桂皮酸的内酯,具有苯骈α-吡喃酮基本结构的化合物。 11.木脂素:由二分子的苯丙素氧化缩合而成的一类化合物,广泛存在于植物的木部和树脂中,故名木脂素。 12.醌类:指具有醌式结构的一系列化合物,包括邻醌、对醌。常见有苯醌、萘醌、蒽醌、菲醌。13.大黄素型蒽醌:指羟基分布于两侧苯环的蒽醌。 14.黄酮类化合物:指两个苯环(A环和B环)通过中间三碳链相互联结而成的(6C-3C-6C)一系列化合物。 15.碱提取酸沉淀法:利用某些具有一定酸性的亲脂性成分,在碱液中能够溶解,加酸后又沉淀析出的性质,进行此类成分的提取和分离。 16.萜类化合物:是一类结构多变,数量很大,生物活性广泛的一大类重要的天然药物化学成份。其骨架一般以五个碳为基本单位,可以看作是异戊二烯的聚合物及其含氧衍生物。但从生源的观点看,甲戊二羟酸才是萜类化合物真正的基本单元。 19.SF/SFE:超临界流体(SF):处于临界度(Tc),临界压力(Pc)以上的流体。超临界流体萃取(SFE):利用一种物质在超临界区域形成的流体进行提取的方法称为超临界流体萃取。25.三萜皂苷是由三萜皂苷元和糖组成的。三萜皂苷元是三萜类衍生物,由30个碳原子组成。26.甾体皂苷:是一类由螺甾烷类化合物衍生的寡糖苷。 27.次皂苷:皂苷糖链部分水解产物或双糖链皂苷水解成单糖链皂苷均称为次皂苷。 28.中性皂苷:分子中无羧基的皂苷,常指甾体皂苷。 31.强心苷:是生物界中一类对心脏具有显著生物活性的甾体苷类化合物。 32.甲型强心苷元(强心甾烯):C17位连接的是五元不饱和内酯(△α、β-γ-内酯)环称为强心甾烯,即甲型强心苷元。由23个碳原子组成。 33.乙型强心苷元(海葱甾烯或蟾酥甾烯):C17位连接的是六元不饱和内酯(△α(β),γ个碳原子组成。24内酯)环称为海葱甾烯或蟾酥甾烯。由-δ)-δ( .生物碱:是天然产的一类含氮有机化合物,大多数具有氮杂环结构,呈碱性并有较强的34 生物活性。35.透析:穿过膜的选择性扩散过程。可用于分离分子量大小不同的溶质,低于膜所截

名词解析 发色团(chromophoric groups):分子结构中含有π电子的基团称为发色团,它们能产生π→π*和n→π*跃迁从而你呢个在紫外可见光范围内吸收。 助色团(auxochrome):含有非成键n电子的杂原子饱和基团本身不吸收辐射,但当它们与生色团或饱和烃相连时能使该生色团的吸收峰向长波长移动并增强其强度的基团,如羟基、胺基和卤素等。 红移(red shift):由于化合物结构发生改变,如发生共轭作用引入助色团及溶剂改变等,使吸收峰向长波方向移动。 蓝移(blue shift):化合物结构改变时,或受溶剂的影响使吸收峰向短波方向移动。 增色效应(hyperchromic effect):使吸收强度增加的作用。 减色效应(hypochromic effect):使吸收强度减弱的作用。 吸收带:跃迁类型相同的吸收峰。 指纹区(fingerprint region):红外光谱上的低频区通常称指纹区。当分子结构稍有不同时,该区的吸收就有细微的差异,并显示出分子特征,反映化合物结构上的细微结构差异。这种情况就像人的指纹一样,因此称为指纹区。指纹区对于指认结构类似的化合物很有帮助,而且可以作为化合物存在某种基团的旁证。但该区中各种官能团的特征频率不具有鲜明的特征性。 共轭效应 (conjugated effect):又称离域效应,是指由于共轭π键的形成而引起分子性质的改变的效应。 诱导效应(Inductive Effects):一些极性共价键,随着取代基电负性不同,电子云密度发生变化,引起键的振动谱带位移,称为诱导效应。 核磁共振:原子核的磁共振现象,只有当把原子核置于外加磁场中并满足一定外在条件时才能产生。 化学位移:将待测氢核共振峰所在位置与某基准物氢核共振峰所在位置进行比较,其相对距离称为化学位移。 弛豫:通过无辐射的释放能量的途径核由高能态向低能态的过程。 分子离子:有机质谱分析中,化合物分子失去一个电子形成的离子。 基峰:质谱图中表现为最高丰度离子的峰。 自旋偶合:是磁性核与邻近磁性核之间的相互作用。是成键电子间接传递的,不影响磁性核的化学位移。 麦氏重排(McLafferty rearrangement):具有不饱和官能团 C=X(X为O、S、N、C 等)及其γ-H原子结构的化合物,γ-H原子可以通过六元环空间排列的过渡态,向缺电子(C=X+ )的部位转移,发生γ-H的断裂,同时伴随 C=X的β键断裂,这种断裂称为麦氏重排。 自旋偶合:是磁性核与邻近磁性核之间的相互作用。是成键电子间接传递的,不影响磁性核的化学位移。 自旋裂分:因自旋偶合而引起的谱线增多现象称为自旋裂分。 1.紫外光谱的应用 (1).主要用于判断结构中的共轭系统、结构骨架(如香豆素、黄酮等) (2).确定未知化合物是否含有与某一已知化合物相同的共轭体系。 (3).可以确定未知结构中的共轭结构单元。 (4).确定构型或构象 (5).测定互变异构现象 2.分析紫外光谱的几个经验规律 (1).在200~800nm区间无吸收峰,结构无共轭双键。 (2).220~250nm,强吸收(εmax在104~2?104之间),有共轭不饱和键(共轭二烯,α,β-不饱和醛、酮)

名詞解釋: 1.药剂学:是研究药物制剂的基本理论、处方设计、制备工艺、质量控制与合理应用的综合性技术科学。 2.剂型:诊断、预防及治疗疾病用的药物在供临床应用以前必须制成一定的形式,即药物剂型。 3.制剂:一种药物按照一定的质量标准,制成某一剂型,所得的具体药品称为药品制剂。 4.药典:是一个国家记载药品规格和质量的法典,由国家组织的药典委员会编写,有政府颁布施行。药典中收载疗效确、切副作用 小、质量较稳定的常用药物及其制剂。 5.法定处方:指药典和国家药品标准收载的处方。它具有法定性质,在制备或医师写法定制剂时,均应遵循法定处方的规定。 6.医师处方:是医师对某一患者用药的书面文件,是调配和发给患者药剂的依据,具有法律上、技术上和经济上的意义。 7.处方药:凡必须凭执业医师或执业助理医师处方方可配制、购买和使用放入药品称为处方药。 8.非处方药:患者不需要凭执业医师或执业助理医师处方即可自行判断、购买和使用的药品称为非处方药。 9.油、水分配系数:代表药物在油相和氺相中的比例,是药物亲脂性的指标。 10.多晶型:有的药物结晶,由于晶格内分子排列形式不同而存在一种以上的晶型,称为多晶型现象。 11.生物学稳定性:是指药物制剂由于受微生物的污染,而使产品变质、腐败,如糖浆剂的腐败、乳剂的酸败等。 12.物理稳定性:主要指物理性状发生变化,如混悬剂中的药物结块、沉降,乳剂的分层、破裂,偏激的崩解度、硬度的改变等。 13.化学稳定性:系指药物由于水解氧化等化学降解反应,使药物含量产生变化,如维生素C的氧化变色、青霉素的水解等。 14.广义酸碱催化:按照Bronsted-Lowry酸碱理论,给出质子的物质叫做广义的酸,接受质子的物质叫做广义的碱,有些药物可以被 广义的酸碱催化水解,这种催化作用叫做广义的酸碱催化。 15.专属酸碱催化:药物受H或OH催化水解,这种催化作用叫做专属酸碱催化。 16.稳定性加速试验:是通过加速药物的物理化学变化,预测药物在自然条件下的稳定性。 17.表面活性剂:能显著降低液体表面张力的物质称为表面活性剂。 18.HLB值:表面活性剂分子中亲水基团和亲油基团对氺或油的综合亲和力称为亲氺亲油平衡值。 19.昙点:对含聚氧乙烯的非离子型表面活性剂,随温度升高其溶解度增大,到达某一温度后,溶解度又急剧下降,使溶液变浑浊, 甚至产生分层,但冷却后又恢复澄明,这种由澄明变浑浊的现象称为起昙,此时的温度为昙点。 20.Krafft点:温度升高,离子型表面活性剂的溶解度增大,当上升到某一温度时,溶解度急剧上升,此温度称为Krafft点。 21.增溶作用:当表面活性剂的浓度达到和超过CMC后,在溶液中形成的胶束,从而可增加难溶性药物的溶解度并形成澄清的胶体溶 液,这种作用称为增溶作用。 22.CMC:表面活性剂形成胶束的最低浓度称为临界胶团浓度,即CMC. 23.助溶:当加如第二种物质时,一些难溶于氺的药物在氺中的溶解度增大,但活性不降低,这种现象被称为助溶。 24.絮凝:系指在混悬剂中加入适量电解质,使电位降到一定程度,微粒间产生聚集形成疏松絮状聚集体的过程。 25.反絮凝:系指在发生絮凝状态的混悬剂中加入电解质,使絮凝状态转变为非絮凝状态的过程。 26.助悬剂:系指通过增加混悬剂中分散介质的黏度,降低微粒的降解速度而发挥稳定作用的物质。 27.注射剂:指药物制成的供注入体内的灭菌或无菌制剂。包括无菌或灭菌溶液、乳浊液、混悬液,以及供临用前配制成溶液或混悬 液的无菌粉末或浓溶液。 28.热原:是微生物产生的内毒素,由磷酯、脂多糖、蛋白质组成的复合物,脂多糖具有强热原活性。 29.注射用水:药典规定:蒸馏水或去离子水再蒸馏制得的水,无热原。内毒素<0.5EU,PH5.0-7-0 30.等渗溶液:系指渗透压与血浆渗透压相等的溶液。 31.等张溶液:系指与红细胞膜张力相等的溶液。 32.灭菌法:系指杀死或出去所有微生物的繁殖体和芽胞的方法、 33.防腐:系指用物理或化学方法抑制微生物生长繁殖。 34.消毒:系指用物理或化学方法杀死或出去病原微生物。 35.D值:系指在一定温度下,将微生物杀灭90%或使之降低一个对数单位所需时间。 36.Z值:系指降低1gD值需升高的温度数,即灭菌时间减少为原来的1/10所需升高的温度数。 37.F值:系指在一定温度(T)下给定Z值所产生的灭菌效果与T0下给定所产生的灭菌效果相同时所相当的时间,单位为分钟。 38.F0值:系指在一定灭菌温度(T)下、Z值为10℃所产生的灭菌效果与121℃、Z值为10℃所产生的灭菌效果相同时所相当的灭 菌时间。 39.滴眼剂:系指供滴眼用的液体制剂,以水溶液为主,包括少数氺混悬液。 40.粉体学:研究粉体各种物理性质及其应用的科学称为粉体学。 41.有效径:在同一介质中与被测粒子有相同沉降速度的球形粒子的直径。